(anche –orama, –arama) suffisso utilizzato nella formazione di sostantivi riferita a qualcosa che deve “essere visto”; originariamente –orama, dal greco ὅραμα (horama), “vista”, ma estrapolato nell’Ottocento dalla parola panorama, coniata nel 1789 dall’artista irlandese Robert Barker con il significato di “vista completa” (dal greco pan, “tutto” + horama, “vista”), per indicare un dipinto raffigurante una veduta ampia, omnicomprensiva.

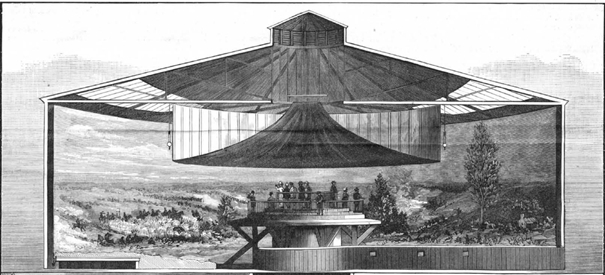

“Panorama” di Robert Barker, 1806.

L’evoluzione del panorama furono i dipinti pensati per occupare le pareti di stanze o padiglioni circolari, anche a 360°, che “avvolgevano” lo spettatore dando l’impressione di trovarsi al centro della scena: queste installazioni, che divennero molto popolari come forma di intrattenimento di massa, erano chiamate anche ciclorama (o cyclorama, att. 1840) e cosmorama (o kosmorama).

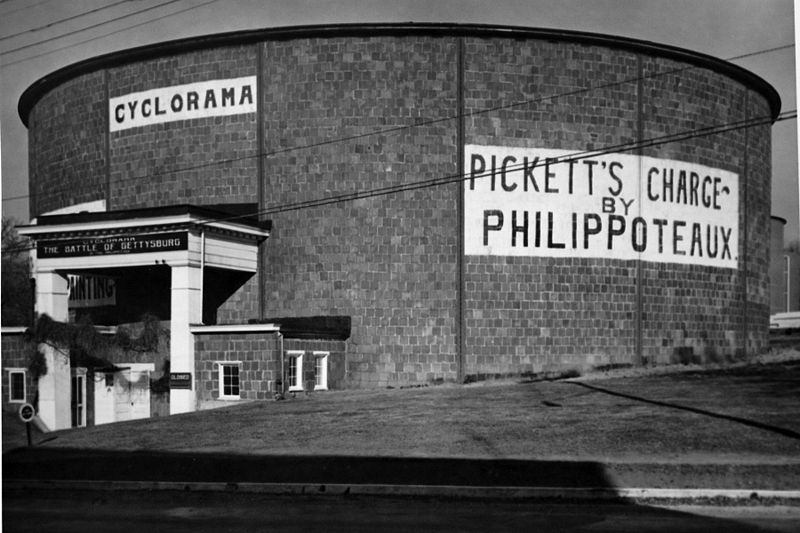

Padiglione del “cyclorama” della battaglia di Gettysburg, realizzato a Brooklyn nel 1886.

Edificio del padiglione “cyclorama” a Gettysburg (Gettysburg National Military Park).

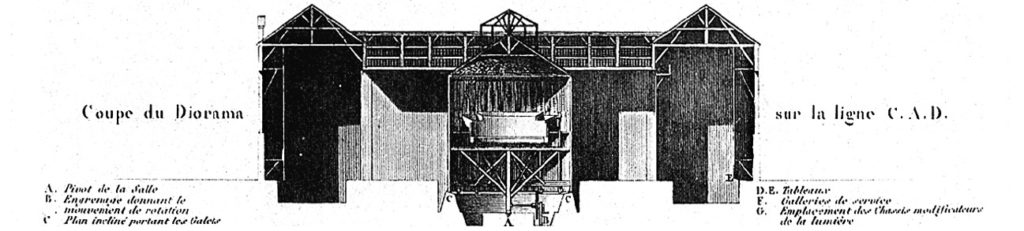

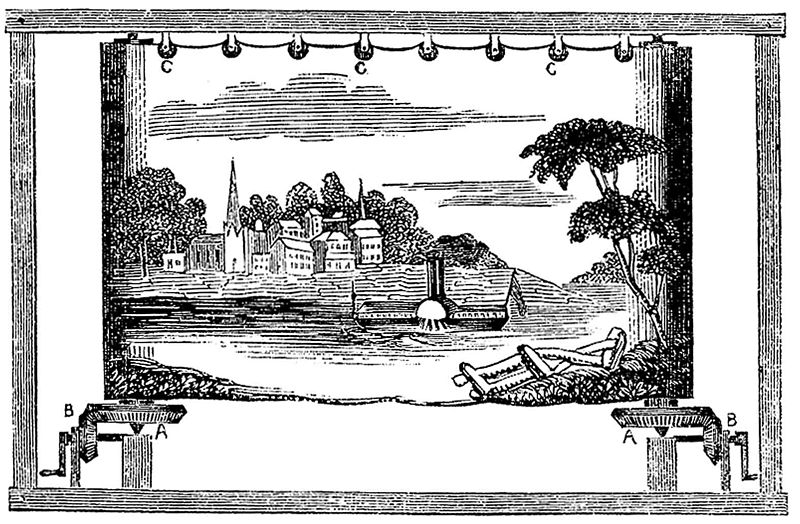

Nel 1822 i francesi Louis Daguerre e Charles–Marie Bouton realizzarono a Parigi una evoluzione del “panorama” pittorico, consistente in un teatro semicircolare entro cui erano mostrati grandi pannelli con raffigurazioni di paesaggi, monumenti ed eventi storici, che cambiavano grazie a un gioco di proiezioni dando una esperienza molto più immersiva della tela piana. Gli artisti chiamarono l’installazione diorama (dal greco dia, “attraverso” + horama: “vedere attraverso”) sul modello di panorama, coniando così un nuovo termine. Questo tipo di attrazione era noto anche come “polyorama panottico” ed è considerata antesignana della sala cinematografica.

Il “Diorama” di Daguerre, sezione.

Nel 1823 il termine diorama è attestato anche in lingua inglese e in seguito subirà un mutamento di significato: almeno dal 1902 è utilizzato infatti per indicare una riproduzione tridimensionale in miniatura di una scena, ad esempio nell’ambito del modellismo:

“Diorama” ferroviario, nel senso moderno del termine (Daren Bockman/Unsplash)

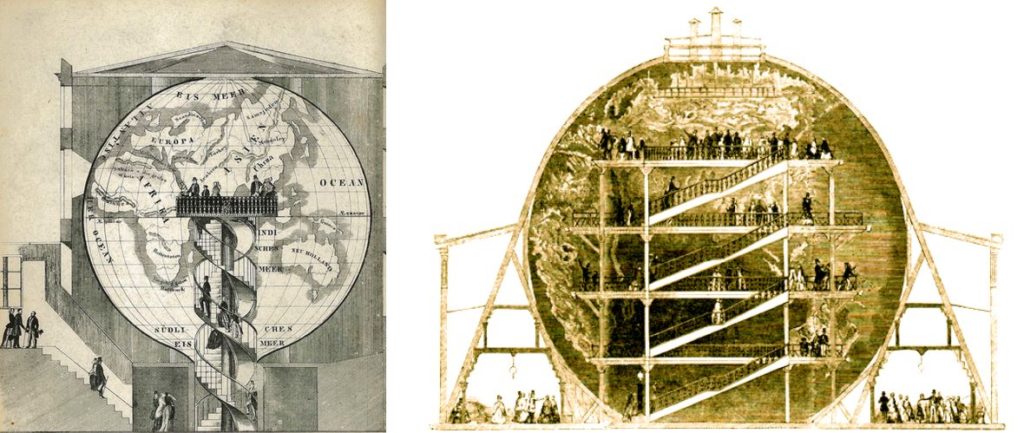

Sullo stesso principio del ciclorama fu aperto nel 1926, sempre a Parigi, il primo georama (da geo, “Terra”), un grande mappamondo concavo destinato ad essere visto dall’interno: i continenti erano rappresentati in scala 1/1 000 000 sulla superficie interna di un padiglione sferico sito in boulevard des Capucines. Altre attrazioni di questo tipo furono costruite a Parigi e dintorni durante il XIX secolo e un georama, noto come “Great Globe”, fu realizzato anche Londra nel 1851.

Georama di Parigi (a sinistra, 1926) e il “Great Globe” di Londra (a destra, 1851).

Nel 1824 comparve il termine myriorama per il cosiddetto “panorama mobile”, un giocattolo o attrazione nel quale una immagine panoramica continua era stampata su un nastro trascinato meccanicamente.

“Panorama mobile” di John Banvad (da Scientific American, Vol. 4 n. 13 del 16 dicembre 1848).

—rama

Per meglio adattarsi ad una maggiore varietà di parole, il suffisso –orama diventa –rama (di fronte a una radice che termina con una vocale) o –arama (radice che termina con “r”). Nell’Ottocento secolo il suffisso –rama divenne “di moda” e fu spesso utilizzato, anche senza un reale significato, per formare “parole occasionali” (nonce–words, che non entrano cioè in modo stabile nel lessico) che pongono l’accento sulla spettacolarità o la dimensione sostanziale di una cosa. Fu tanto in voga che verso l’inizio del XIX i giovani francesi si dilettavano nel parler en rama, un linguaggio ludico che consiste nell’aggiungere il suffisso –rama a ogni parola. Tra i cultori del parler en rama c’era Honoré de Balzac (1799 — 1850) che si divertiva a farlo anche in pubblico: nel suo romanzo Papà Goriot (1834) i pensionati di “Casa Vauquer” dicono talvolta “santérama” per dire santé (salute), “froidorama” per froid (freddo), chiamano Goriot “Goriorama” e così via.

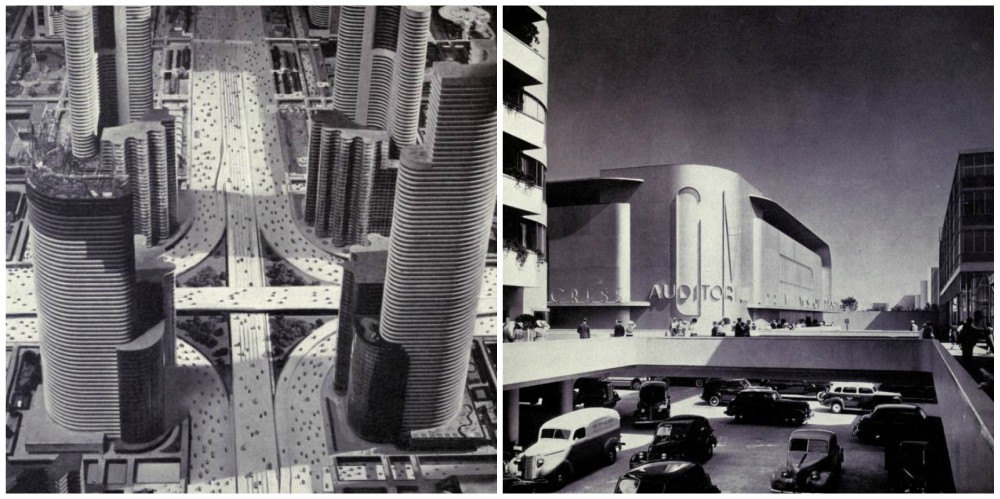

“Futurama”, New York World’s Fair 1939. A sinistra: plastico, a destra: un incrocio a grandezza naturale.

Nel 1939, all’esposizione internazionale (World’s Fair) di New York, viene presentata la “città del futuro” in una mostra intitolata “Futurama“, cioè il “futuro da vedere” che includeva — manco a dirlo — “diorami” in scala ridotta e in grandezza naturale. Il padiglione, sponsorizzato da General Motors, mostrava un possibile modello di città vent’anni nel futuro (1959 – 60) e includeva autostrade automatizzate e vasti sobborghi. Forse proprio la mostra “Futurama” contribuì a far si che il suffisso “–rama” fosse in seguito percepito come moderno, futuristico e divertente. Nella seconda metà del Novecento e in particolare negli U.S.A., il suffisso si rivelò molto prolifico nella formazione di neologismi legati alla cultura di massa, soprattutto nomi commerciali e parole gergali. Solitamente è utilizzato senza tratto d’unione, come in panorama, ma talvolta è utilizzata la ifenazione unicamente per ragioni estetiche e/o per attirare maggiormente l’attenzione sulla parola. In inglese sono diffuse anche le grafie con doppia ifenazione –o–rama e –a–rama (es. spin–o–rama, car–a–rama) o con apostrofi ‘o’rama.

Alcuni esempi:

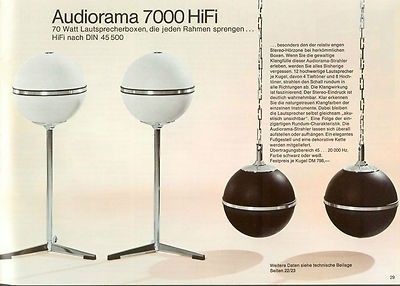

Diffusori hi-fi Grundig Audiorama, anni ’70.

- Audiorama: modello di diffusori hi–fi sferici prodotti dall’azienda tedesca Grundig negli anni ’70; è anche un nome molto utilizzato da negozi di hi–fi e assimilabili.

- autorama: in inglese USA, salone dell’automobile. Il Detroit Autorama è un salone delle auto preparate e hot rod che si tiene a Detroit dal 1953.

- Bananarama: gruppo femminile pop rock / dance britannico in attività dal 1981

- Cararama: storico fabbricante di automodelli di Oxford (UK).

- ciclorama o cyclorama: immagine panoramica a 360°, padiglione per immagine panoramica.

- cityrama: visita turistica di una città (spec. in autobus). Negli anni ’50 l’operatore turistico parigino Groupe Cityrama commissionò al carrozziere Currus alcuni autobus panoramici per un servizio di sightseeing tour: tali autobus, costruiti su base dell’autocarro Citroën U55, furono chiamati “Currus Cityrama”.

- Cinerama: formato cinematografico per schermi curvi di grandi dimensioni brevettato nel 1946 da Fred Waller.

- Colorama: (USA, 1965) nome commerciale di un tipo di cine–jukebox a proiettore (antesignano dei video–jubox); costruito dalla Ottico Meccanica Italiana e noto in Europa come “Cinebox”.

- cosmorama o kosmorama: sinonimo di ciclorama.

- diorama: (dal greco dia, “attraverso” + horama: “vedere attraverso”) può significare:

- dispositivo per mostrare immagini statiche o in movimento; termine coniato dagli artisti francesi Daguerre e Bouton nel 1822 per una installazione a Parigi.

- dal 1902, miniatura, plastico.

- georama: (1923) globo terrestre concavo e molto grande, destinato ad essere visto dall’interno.

- Fish–a–rama: evento/raduno tenuto a Northwood (Wisconsin) dal 1964 per l’apertura della stagione di pesca. Con il tempo si evolvette in un festival autunnale della bistecca, e fu rinominato Beef–o–rama.

- Fotorama: casa cinematografica danese esistita dal 1908 al 1940.

- Futurama: serie televisiva comico–fantascientifica a cartoni animati creata da Matt Groening e David X. Cohen, prodotta inizialmente tra il 1999 e il 2003 per la Fox e ambientata in un futuro improbabile e demenziale. In realtà il nome era già stato coniato nel 1939 per una mostra sulla “città del futuro” durante l’esposizione internazionale di New York.

- myriorama: panorama mobile.

- panorama: (dal greco pan, “tutto” + horama, “vista”) dipinto o fotografia che mostra una veduta ampia, ad esempio da una altura; termine coniato nel 1789 dall’artista irlandese Robert Barker.

- polyorama: sinonimo di diorama (1)

- pyjamarama: (inglese) festa in pigiama, “pigiama–party” (da pyjama, inglese per “pigiama”). “Pyjamarama” è anche il nome di un celebre videogioco del 1984 per ZX Spectrum, Amstrad CPC e Commodore 64.

- scoutorama o scout–o–rama: nome utilizzato per vari raduni scoutistici o da siti internet dedicati (es. scoutorama.org è il portale della Association des Guides et Scouts d’Europe).

- spin–o–rama: manovra diversiva del gioco del basket che prevede una rotazione (spin) di 360° del giocatore mantenendo il controllo della palla.

- swaporama: mercatino dell’usato (flea market), da swap, “scambio”.

- whinge–o–rama: termine coniato nel 2016 dal politico e giornalista britannico Boris Johnson in riferimento alla — secondo lui — dilagante tendenza a “lagnarsi” tra i politici europei (da whing: piagnisteo, lagna in inglese britannico).

- “–rama” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web

- “panorama” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web

- “panorama” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario etimologico della lingua italiana. Roma: 1907.

- “diorama” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario etimologico della lingua italiana. Roma: 1907.

- “diorama” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web

- Corredo (PDF) “Il diorama di Daguerre” in Mediastudies. Web.

- “cyclorama” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web

- Albini, Paolo “Gerghi“. 8 agosto 2000. Web.

- “o–rama” in The Free Dictionary. Farlex. Web.

- “spin–o–rama” in Sporting Charts. Web.

- Harvey, Susam “Whinge–o–rama” in The Virtual Linguist. 11 Nov. 2016.