(s.m., pronuncia cafàrnao o cafarnào [1], anticamente anche cafarnau) luogo affollato, pieno di gente, luogo di confusione, di corruzione; anche ammasso di cose disparate; o ancora confusione mentale, situazione poco chiara:

Ma tra poco sarà qui il cafarnao

delle carni, dei gesti e delle barbe.

Tutti i lemuri umani avranno al collo

croci e catene. Quanta religione.

Eugenio Montale, Sulla spiaggia in Diario del ’71 e ’72 (Mondadori, 1973) pag. 93.

Questo cafarnao è accogliente e simpatico e volgare e, forse, sa più vivere.

Lettera di Aldo Palazzeschi a Marino Moretti (1942).[2]

Un posto che faceva di tutto per non trasformarsi, in un biz, in un cafarnao di villette a schiera per fine settimana…

Andrea Camilleri, Le indagini di Montalbano (Sellerio Editore, 2015).

Rovine dell’antica sinagoga di Capernaum, Israele (Eddie Gerald / UNESCO / Commons CC BY-SA 3.0)

Deriva (sul modello del francese capharnaüm) dal nome di Cafarnao (in latino Capharnaum, in ebraico Kĕfar Naḥūm «villaggio della consolazione», attualmente chiamato Arabi Tell Hum, in arabo), villaggio della Galilea sul lago di Tiberiade dove una gran moltitudine di gente accorse ad ascoltare la predicazione di Gesù.

Nella sinagoga Gesù tenne sermoni e promise l’Eucarestia, facendo di Cafarnao il centro della propria evangelizzazione e attirando grandi folle: il nome della città divenne quindi sinonimo di luogo molto frequentato, caotico, ma anche turbolento perché qui partirono i primi scontri tra la dottrina cristiana e la tradizione giudaica che vi era particolarmente sentita. Qui tenne inoltre il discorso eucaristico del “Pane Vivo” («…chi mangia me, vivrà grazie a me»: Giovanni VI, 58) che lasciò disorientati i suoi stessi discepoli («A questo punto molti dei discepoli non ne vollero più sapere di lui»: Giovanni VI, 66). Ciò rafforzò la metafora di Cafarnao come “stato di grande confusione”, anche mentale.

Da ciò anche l’espressione «andare in Cafarnao», con il significato di “smarrirsi”, perdere l’orientamento (anche figurato, soprattutto nell’uso toscano[3]). Anticamente compare anche nelle espressioni “mandare in cafarnao” o “mettere in cafarnao”, con il significato di inghiottire, divorare avidamente; probabilmente con riferimento al discorso eucaristico del “Pane Vivo” pronunciato a Cafarnao da Gesù.

Pietro Aretino, nelle Sei Giornate (1534), ne utilizza la forma volutamente corrotta carnafau, «per accostamento a carne»[4], nel senso cioè non solo di “smarrirsi” in senso figurato ma anche di «andare puttaneggiando»:[5]

…non potea contener i ghigni vedendo quelle che erano le notte gite in carnafau …

Pietro Aretino, Sei Giornate (1534)

La forma cafarnao, nel significato oggi più comune di luogo di confusione e/o di corruzione si afferma però solo nel XIX e XX secolo. Vedi anche: ambaradàn, suk.

- [1]il Grande dizionario della lingua italiana UTET segnala entrambe le pronunce. Cfr. Schweickard, p. 315 (op. cit.).↩

- [2]cit. in Serra, F. (a cura di) Carteggio III 1940-1962, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura Università degli Studi di Firenze. Lettera nº28 Pag. 42.↩

- [3]Olivetti (op. cit.)↩

- [6]Aquilecchia in Lingua Nostra (op. cit.) ↩

- [6]Schweickard, p. 315 (op. cit.). ↩

- Aquilecchia, Giovanni in Lingua Nostra Vol. XXXVIII fasc. 3-4, settembre-dicembre 1977. Pag. 117.

- Schweickard, Wolfgang “cafarnao” in Deonomasticum Italicum: derivati di nomi geografici (A – E) De Gruyter, 2006. Pag. 315.

- “cafarnao: modi di dire” in Dizionario dei modi di dire. Hoepli. In Corriere della Sera, web.

- “cafàrnao” in Vocabolario Online. Treccani. Web.

- “cafarnao” Dizionario Italiano, Olivetti. Web.

In alto: foto di Wendi Wei/Pexels

- locale dove si servono caffé ed altre bevande, cibi e generi di ristoro; può essere pubblico o annesso ad un luogo di ritrovo o di pubblico servizio (es. «la caffetteria della stazione»); sinonimo “caffè”.

- il complesso dei generi che vengono serviti nei caffè: bevande calde e fredde, piccola pasticceria e simili.

A differenza di altri nomi di negozi e botteghe ormati con il suffisso –erìa (es. latteria, gelateria…), il termine caffetteria sarebbe un adattamento dall’ispano–americano. Deriva infatti dal messicano cafeteria, che indicava originariamente i negozi di caffé sfuso o all’ingrosso; a sua volta da cafetero, “produttore di caffè” con l’aggiunta del suffisso –eria che è presente anche in spagnolo con analogo significato di “luogo o negozio dove si svolge un lavoro”.

In italiano la parola caffetteria è attestata già dal XVIII secolo:

Dalla città di Napoli trasferissi in Trieste l’anno 1748 Teodoro Petrato di Santa Maura, caffettiere,[1] e fu il sesto Greco stabilitosi in questa città. Egli aprì una ricca ed elegante caffetteria in piazza grande dove ora è la casa nº492, così detta di Plenario. Questa fu la prima caffetteria che si aprisse in Trieste.

Giuseppe Mainati, Croniche ossia Memorie storiche sacro-profane di Trieste… Venezia, 1818. Vol. IV, pag. 17

Dall’ispano–americano, il termine cafeteria si diffuse anche in inglese americano dal 1890, quando a Chicago fu aperta da un immigrato cubano il primo caffè chiamato “Cafeteria”. Il nome divenne comune in particolare per quei locali senza servizio al tavolo come snack bar, ristoranti, ristomat. Il termine diede origine al suffisso –etería in inglese americano, che almeno dal 1923 fu esteso alla formazione di neologismi riferiti negozi o locali dove era possibile “servirsi da soli” (es. washeteria, lavanderia automatica).

- [1]caffettiere, chi tiene un caffé, deriva invece dal francese cafetièr.↩

- “caffetteria“ Vocabolario online. Roma: Treccani. Web.

- “–erìa” in Vocabolario online (ibidem).

- in vocabolario online (ibidem).

- “caffetteria” in Dizionario di italiano Sabatini Coletti in Corriere.it. Web.

- “cafeteria” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

- Beppe Severgnini, Un italiano in America (BUR, 1997) pag. 65.

In alto: foto di 3dman_eu/Pixabay

Scrive Andrea Minuz:

da Political Fellini: Journey to the End of Italy. (2015, op. cit.)

La definizione di cafonal si presta a una varietà di accezioni e significati estesi. In primis è l’atteggiamento, il modo di vivere e di apparire di un jet-set ignorante e coatto, che non si preoccupa di mostrare al pubblico – senza sensi di colpa – uno stile di vita sfarzoso e parassitario, né tampoco la propria limitatezza culturale: ne fa anzi uno status symbol sfruttando l’aspirazione delle masse, escluse da una “dolce vita” dalla quale sono però inesorabilmente attratte. Cafonal è anche l’interesse morboso per tutto questo, il «gossip d’alto bordo (politico e di costume)»[2] che si occupa dei festini romani, «trionfi di balli, di potere, di carne nuda, di mozzarella masticata a bocca aperta» (Corriere della Sera[3]). Il gossip cafonal getta le debolezze, le cadute e i visi sfatti dal botulino in pasto alla gogna nazionalpopolare, soddisfando un pubblico che, se da una parte si compiace nella propria Schadenfreude, dall’altra vede le celebrità fallaci, quindi più umane e simili a sé: perciò, di conseguenza, più raggiungibili.

Le cronache cafonal, ben farcite di gossip e foto, di labbroni e tettone, hanno fatto la fortuna di Dagospia.

da Come pesci nella rete. Trappole, tentacoli e tentazioni del web. (2011, op. cit.)

“Cafonal” è infatti lo stesso pubblico, o meglio l’atteggiamento di chi, aspirando di fare parte in qualche modo di questo gotha smandrappato e cialtrone, lo prende a modello e ne imita pecorecciamente lo stile e i modi.

Cafonal è il mondo del cafone che radicalizza la sua ambizione sociale, che vuole fare lo chic, ma è anche l’élite che si umanizza per demagogia, si maschera per evadere tasse e invidia; e pure il radical, che si finge nazionalpopolare.

L. Mastrantonio (op. cit.)

Cafonal è infine il canone estetico che si rifà al kitsch sfarzoso dei baccanali vista Colosseo; per estensione ed analogia anche qualunque cosa sia pacchiano, provinciale, sguaiato, sciatto o male assortito («…le solite sagre stile cafonal da paese» Gangale;[4] «…lontanissima dallo stile “cafonal” di molte colleghe» Corriere della Sera[5]).

Origine

Il termine deriva dalla rubrica fotografica di Dagospia, webzine scandalistica di politica e società fondata nel 2000 da Roberto D’Agostino, intitolata appunto Cafonal e nella quale vengono pubblicate le fotografie che immortalano i partecipanti agli eventi mondani nella capitale. A sua volta il nome Cafonal deriva da cafone, che significa ignorante, volgare, di cattivo gusto, ed è parodia di Capital,[1] nome di una rivista di affari, finanza ed economia che negli anni ’80 si estendeva a tutto ciò che era il lifestile dello yuppie come lusso, moda e tempo libero.

Una copertina di Capital (gennaio 1985).

La rubrica si chiamava in precendenza Il superfluo illustrato, poi Budella 2000 (parodia di Novella 2000, rivista di gossip e cronaca rosa)[1] e fino al 2012[6] era alimentata principalmente dalle fotografie del paparazzo romano Umberto Pizzi. Dalla rubrica “Cafonal” furono poi tratti i libri Cafonal. Gli italioni nel mirino di Dagospia (2008) e Ultra Cafonal. Il peggio di Dagospia (2010).

Derivati

- cafonal chic: sulla scorta di radical chic, atteggiamento, linguaggio, abbigliamento cafonal perseguito ed esibito per moda, convenienza o demagogia;

- cafonal look/style: estetica pacchiana ai limiti del trash, ispirata al mondo cafonal.

- cafonalino o mini-cafonal: (diminutivo) «in tono minore»,[7] relativo a personaggi secondari della scena dello spettacolo, della politica o dell’alta società, o al di fuori dell’ambiente strettamente romano.

- cafonalissimo, supercafonal o ultra cafonal: (accrescitivo/superlativo) “cafonal” estremo, relativo a personaggi e ambienti più in vista; stile o atteggiamenti “cafonal” al di sopra della media.

Note

- [1]Mastrantonio, (op. cit.)↩

- [7]Borrelli–Piromallo (op. cit.) pag. 124. Borrelli–Piromallo (op. cit.) pag. 124.↩

- [3]Roncone, Fabrizio “Pizzi e le vittime di Cafonal” in Corriere della Sera/Cronache. 7 dicembre 2008.↩

- [4]Gangale, Lucia Pago Veiano Amarcord, 2016. p. 200.↩

- [5]Baccaro, A. “Quello che le donne raccontano” in Corriere della Sera, 29/09/2018.↩

- [6]In seguito Pizzi lasciò polemicamente Dagospia: cfr. “Addio caro Dago il cafonal è finito” in Panorama, 9 agosto 2012. Web.↩

Bibliografia

- Mastrantonio, Luca Pazzesco! Dizionario ragionato dell’italiano esagerato. Marsilio, 2015. Pagg. 81-82.

- Minuz, Andrea Political Fellini: Journey to the End of Italy. Berghahn Books, 2015. Pag. 61.

- Borrelli, Marika e Januaria Piromallo Come pesci nella rete. Trappole, tentacoli e tentazioni del web. Armando Editore, 2011.

- Aricò, Giacomo “Roma e quella sua grande bellezza cafonal” in Cameralook, 3/3/2014. Web.

In alto: foto di Vladyslav Tobolenko / Unsplash

(aggettivo, 1895) di Cagliostro (es. «studi cagliostreschi»), tipico di Cagliostro; per estensione: truffaldino,[1] ma anche esoterico nel senso di “incomprensibile ai più”. Dal nome del conte Alessandro Cagliostro, pseudonimo dell’avventuriero e massone Giuseppe Balsamo (1743 — 1795), noto ciarlatano ed imbroglione le cui truffe ruotavano spesso intorno all’esoterismo: Cagliostro frequentava ambienti massonici e alchemici; millantando doti di mago e guaritore.

…l’alchimista di corte (Alessandro Geronimo) Scotta è meno diabolico, ma piú cagliostresco: untuoso, dolciastro, volpino, addottrinato nelle scaltritezze mondane, manovratore di intrighi in combutta con cortigiani malèvoli, sputa miele ma col palato piú amaro della coloquintide e con perniciosi raggiri avviluppa gli ingenui.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973) Cap. 47.

C’è, soprattutto, un uso corretto e un altro cagliostresco, se non addirittura illecito.

R. Beccantini, “la Legge” in La Stampa 10/8/1988. Pag. 10.

In alto: Cagliostro evoca gli spirti a Dresda (Germania), da Juan Scherr, dos mil años de historia alemana. Barcelona : Montaner y Simón, 1882 (Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla).

- [1]“cagliostro/cagliostresco” in Zanichelli — Dizionari Più. Web.↩

(s.m.) uomo crudele e scellerato, dall’aspetto truce, assai brutto; anche nella locuzione faccia da caifasso:

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973). Cap. 85.

Vittorio Bersezio, La Plebe (1868) Parte III, Cap. XIII

Deriva per antonomasia dal nome del sommo sacerdote di Gerusalemme Yosef Bar Kayafa, gran sacerdote intendente della Giudea[1] dal 18 a.C. al 36 d.C. noto come Caifa o Caifas; popolarmente variato in Caifasso con l’aggiunta del suffisso dispregiativo –asso (come in Satanasso). Secondo il Nuovo Testamento, Caifas fu il principale cospiratore contro Cristo e colui che presiedette l’adunanza dei sacerdoti che lo giudicò dopo l’arresto e lo condannò a morte: «Bisogna che un uomo muoia per tutto il popolo, affinché non perisca una nazione».[1] La parola caifas in aramaico significa anche “oppressore” (in greco Καῒάφας).

Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa…Matteo, 26–3

Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo»Giovanni, 18–14

“Cristo di fronte a Caiafa”, dipinto di Matthias Stom (c.a 1630).

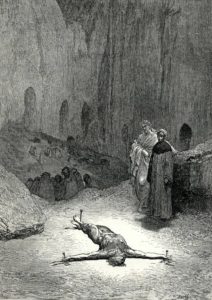

Dante Alighieri nella Divina Commedia (1321) pone Caifas, il suocero Anna e gli altri sacerdoti del Sinedrio che condannarono a morte Gesù, nella sesta bolgia del VIII cerchio dell’Inferno, tra gli ipocriti, crocifissi a terra in modo che gli altri dannati li calpestino passando:

Io cominciai: «O frati, i vostri mali…»;

ma più non dissi, ch’a l’occhio mi corse

un, crucifisso in terra con tre pali.111

Quando mi vide, tutto si distorse,

soffiando ne la barba con sospiri;

e ’l frate Catalan, ch’a ciò s’accorse114

mi disse: «Quel confitto che tu miri,

consigliò i Farisei che convenia

porre un uom per lo popolo a’ martìri.120

E a tal modo il socero si stenta

in questa fossa, e li altri dal concilio

che fu per li Giudei mala sementa».123

Inferno, Canto XXIII: Caifas crocifisso a terra nella boglia degli ipocriti, in una incisione di Gustave Doré (1857) per la Divina Commedia.

La «mala sementa» di cui scrive Dante (v. 123) allude alla distruzione del Tempio da parte dei Romani e alla diàspora, punizione per la scellerata azione di Caifas e del Sinedrio che ricade sull’intero popolo ebraico. Lo stesso Dante scrisse però anche, nella Monarchia (1312), che Caifas, come Erode, inviò Gesù a Ponzio Pilato per «celeste deliberazione», facendone in tal modo strumento divino del sacrificio necessario a liberare l’uomo dal peccato originale:

Di qui nasce che Erode, benché non sapesse quello che si faceva, come ancora Caifas non seppe quel che si disse, di celeste diliberatione rimandò Cristo a Pilato a g[i]udichare, chome parla Lucha nel suo Vangelio.Monarchia, Libro II Capitolo XI (traduzione dal latino di Marsilio Ficino, 1468)

In alto: il pirata Barbanera (Robert Newton), un autentico “caifasso”, e Edwina Mansfield (Linda Darnell) nel film Blackbeard The Pirate (1952).

- “caifasso” in Bosco, Umberto, Lessico Universale Italiano. Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968.

- “caifasso“in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “caifasso” in Dizionario di Italiano. Hoepli. Web.

- “caifasso” in Dizionario Italiano Olivetti. Web.

- G. Tasso, Enciclopedia Ecclesiastica. Venezia, 1855. Pag. 27

- “Caifas” in Mazzamuto, Pietro. Enciclopedia Dantesca. Treccani, 1970.

diminutivo di calcio formato con il suffisso –etto, attestato dal 1963, si riferisce a versioni “ridotte” del calcio come il calcio a cinque, il calcio a sette, o il calcio da tavolo detto anche calcioballilla:

- nome popolare del “calcio a 5”, sport di squadra che consiste in una versione ridotta del gioco del calcio, con regole molto simili ma che si gioca in squadre da 5 giocatori (anziché 11), su un campo di dimensioni ridotte ( 40 x 20 m) e su fondo duro, all’aperto o al coperto. Il gioco nacque in Uruguay negli anni ’30 del Novecento, dall’idea di un professore della YMCA, Juan Carlos Ceriani, per consentire agli studenti di giocare a calcio all’interno di una palestra o su un campo di basket. Chiamato originariamente fútbol de salón o fútbol sala, è diventato internazionalmente noto come futsal, parola macedonia dalla fusione di fútbol e sala.

- nome popolare del “calcio a 7”, altra variante ridotta del calcio praticata per lo più a livello amatoriale, con squadre di 7 giocatori e su campo di dimensioni variabili. Nel linguaggio corrente, in Italia è detta calcetto anche anche qualunque forma di calcio amatoriale, su campi improvvisati, che non risponde necessariamente ai requisiti del “calcio a 5” o del “calcio a 7” per tipo di campo o numero di giocatori (ad esempio il calcio da spiaggia, il “calcio a 8” ecc.):

Il calcetto tra amici, assieme al nepotismo e al pressapochismo, è uno dei dogmi sacri del nostro beneamato stivale. Non esiste maschio italico che non si cimenti almeno una sera alla settimana in avvincenti sfide con e contro i propri soci…

A. Passador e F. Boz, I tipi umani (Nativi Digitali, 2013)

- altro nome con cui è popolarmente noto il calciobalilla o biliardino, gioco da tavolo che riproduce il calcio in miniatura:

Il calcetto o (nei bar di destra) calcio balilla

Il calcetto è uno degli sport italiani più diffusi. Si tratta di un gioco nel quale, con alcuni omarini di legno, bisogna spingere una pallina nel calzino avversario. Dico calzino perché quasi sempre il buco della porta avversaria è chiuso appunto da un calzino, piccolo accorgimento mediante il quale si può giocare con la stessa pallina tutto il pomeriggio.

Stefano Benni, Bar Sport (1976)

- “History of futsal” Futsal.com. Web.

- “calcetto (2)” in Vocabolario online, Roma: Treccani. Web.

- “calcetto” in Sabatini Coletti Dizionario della Lingua Italiana. Corriere.it. Web.

Foto: CC0 Marcus Spiske/Pexels

nome popolare della giostra detta dei “seggiolini volanti”, “delle catene” o “calcetta”, tipica dei luna park itineranti, costituita da una colonna rotante motorizzata alla quale sono appesi i seggiolini tramite lunghe catene. Quando la colonna centrale ruota, la forza centrifuga spinge i seggiolini verso l’esterno facendoli sollevare, dando l’impressione di volare nel vuoto. Il nome calcinculo (che compare nel Devoto–Oli del 1987, op. cit.) deriva dall’omonimo gioco che consiste nell’afferrare al volo, durante la corsa, un trofeo costituito solitamente dalla coda di un pupazzo o da un drappo di tessuto, che dà diritto ad un giro gratuito. Essendo questo posizionato molto in alto rispetto alla traiettoria dei seggiolini, è d’uso “lanciare” il seggiolino di un compagno/a per dargli lo slancio sufficiente a raggiungerlo, spingendolo con le gambe come per dargli un “calcio nel culo”: da ciò il nome calcinculo, trasferito –quasi metonimicamente– dal gioco in sé alla giostra sulla quale il gioco si svolge. A seconda dell’uso locale, può essere maschile o femminile.

Il pezzo forte era la giostra coi seggiolini volanti detta calcinculo sulla quale la truppa alleata — negri, indiani, polacchi, australiani, marocchini — e le ragazze spudorate volavano allacciando grovigli d’alta acrobazia; un giro 5 lire, durava quanto la canzone d’accompagnamento.

Gian Franco Venè, Vola colomba (Le Scie, 1990)

Adoro il calcinculo: cercando di essere lanciato per raggiungere l’ambitissima coda, ho sentito i primi dischi.

Zucchero Fornaciari in Il suono della domenica (Mondadori, 2011)

Mi limito a pensare tra me e me, per non più di qualche tiepido istante, alle piste col calcinculo che venivano persino qui, a Nosadello, nel prato davanti alla chiesa — il tono della voce del tizio che gestiva l’autoscontro, le sue battute sempre uguali, i giovanotti in espadrillas seduti di sghimbescio sulle macchinine…

Mirko Volpi, Oceano padano (Laterza, 2015)

La giostra dei seggiolini volanti è diffusa in tutto il mondo con nomi diversi, ma il gioco di afferrare al volo il trofeo (con le relative “tecniche”) è una tradizione segnatamente italiana.

In altre lingue

- inglese (UK): chair–o–planes[1]

- inglese (US): chair swings, swing ride (US);[1]

- tedesco: (der) Kettenkarussell, (der) Kettenflieger, (der) Kettenprater.

- [1]“chair-o-planes or swing ride?” in WordReference.comLanguage Forums/English Only. Web.↩

- Devoto, Giacomo, Gian Carlo Oli Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, Volume 1. 1987. Pag. 444.

- “Seggiolini volanti” in Regole del Gioco. Web.

- Bertelli, S “Forza centrifuga su una giostra a seggiolini volanti” Scienza per Tutti, 2014. Web.

- Brigante della Valtolla “Quando ero il re del calcinculo” Cronache della Valdarda, 3 Apr. 2015. Web.

Immagine: Arnaldo Zitti, 2006 [CC BY–SA–3.0/GFDL] Commons.

o calcio-balilla (s.m.): calcio da tavolo, detto anche biliardino, calcetto o fusbalino, gioco che simula il calcio; anche lo speciale tavolo ove si svolge il gioco stesso, costituito da un cassone rettangolare che riproduce un campo da calcio in miniatura, dotato di barre trasversali alle quali sono fissate piccole sagome rigide di legno o plastica dette “omini” o “ometti”. Nel calciobalilla, da due a quattro giocatori divisi in due squadre manovrano le barre tramite manopole in modo da colpire una pallina del diametro di 32–34 mm con lo scopo di mandarla nella porta avversaria. Ogni squadra dispone di 3 attaccanti, 5 centrocampisti, 2 difensori e un portiere. Esiste anche una versione “ridotta” con solo quattro stecche, due portiere e due coppie di difensori. Il gioco risale agli anni ’20 del Novecento, quando furono registrati in tutta Europa svariati brevetti per giochi di questo tipo[1][2] rendendo difficile riuscire a stabilire con precisione l’inventore originale. Il primi esemplari costruiti in Italia risalgono al 1936 ad opera di un artigiano di Poggibonsi, in provincia di Siena, mentre dagli anni ’50 divennero celebri quelli della ditta Garlando.

Il calciobalilla divenne comune nei bar, osterie, oratori e nei luoghi di ritrovo in genere; le regole del gioco possono variare leggermente in base alle usanze locali.

In una traversa di via Malaspina gestiva una sala biliardi non piccola, anzi enorme, praticamente un garage, ma con due soli calciobalilla.

Roberto Alajmo, Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo (Mondadori, 2004)

Me lo ricordo al bar del paese, dove nei mesi estivi passava intere giornate a giocare a calciobalilla con i suoi amici, ripetenti anche loro o comunque di un paio d’anni più grandi di me.

Giuseppe Culicchia, Ameni inganni (Mondadori, 2011)

Il nome italiano calciobalilla si deve alle piccole figure degli “omini” che ricordavano i “balilla”, i ragazzi tra gli otto e i quattordici anni che durante l’epoca fascista venivano inquadrati in formazioni paramilitari.

Il calcetto o (nei bar di destra) calcio balilla

Il calcetto è uno degli sport italiani più diffusi. Si tratta di un gioco nel quale, con alcuni omarini di legno, bisogna spingere una pallina nel calzino avversario. Dico calzino perché quasi sempre il buco della porta avversaria è chiuso appunto da un calzino, piccolo accorgimento mediante il quale si può giocare con la stessa pallina tutto il pomeriggio.

Stefano Benni, Bar Sport (1976)

Sinonimi

Il gioco è popolarmente detto anche biliardino,[3] calcetto,[4] calcino, fubalino (Cremona, dall’inglese football). Nella Svizzera italofona è detto footbalino[5] o fotbalino[6] (sempre dall’inglese football), o anche trottolino.[6]

In altre lingue

- [1]Esiste un brevetto britannico del 1923, “Apparatus for playing a game of table football“.↩

- [2]Nel 1937 è stato depositato in Spagna un brevetto di Alejandro Finisterre per il futbolin.↩

- [3]Termine che indica più propriamente un biliardo di piccole dimensioni, v. →biliardino.↩

- [4]Termine con cui ci si riferisce però anche al “calcio a 5”.↩

- [5] Federazione Ticinese Dart Footbalino.↩

- [6]Savoia, Vitale: Lo Svizzionario — Splendori, miserie e segreti della lingua italiana in Svizzera, 3ª Edizione 2008. Pag. 15.↩

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 64. ISBN 88–08–08878–2

- Angiolino, Andrea e Beniamino Sidoti Dizionario dei giochi, Bologna: Zanichelli, 2010. Pp. 129, 180–183. ISBN 978-88-08-19349-0.

- Dossena, Giampaolo Enciclopedia dei giochi (vol. 1) UTET, 1999. Pagg 256–258. ISBN 978-88-02-05462-9

- “càlcio–balilla” in Vocabolario online. Roma: Treccani. Web.

Foto: Mpho Mojapelo/Unsplash.