Deriva dal tedesco Diktat, propriamente “dettato” (che infatti significa anche precetto, norma[1]), a sua volta dal latino dictatus, participio passato di dictare, “prescrivere”: il Dictatus Papae fu infatti un documento redatto nel 1075 circa dal papa Gregorio VIII, nel quale si enunciavano unilateralmente i poteri attribuiti al Pontefice e si rivendicava la superiorità dell’istituto pontificio su tutti i sovrani laici, imperatore incluso. Nel XIX secolo fu utilizzato il termine Diktat in riferimento alla “Pace di Tilsit” del 1807, siglata da Napoleone con lo zar Alessandro I di Russia (7 luglio) con il re Federico Guglielmo III di Prussia (9 luglio):

da Staats- und Gesellschafts-Lexikon. Berlino, 1866.

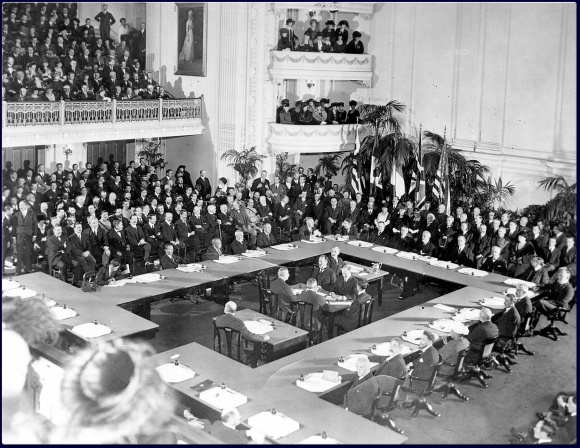

Pace di Tilsit: il 7 luglio 1807 Napoleone riceve lo Zar Alessandro I su un pontone galleggiante firmato su un pontone galleggiante nel mezzo del fiume Nemunas, che segnava la linea di demarcazione tra le zone di influenza francese e russa (dipinto di Adolphe Rohen, 1807).

La pace di Tilsit impose infatti dure condizioni alla Prussia, la quale dovette rinunciare ad ampie porzioni del proprio territorio a favore del Regno di Vestfalia e al Ducato di Varsavia, neocostituiti stati–vassallo di Napoleone; cedere Cottbus alla Sassonia e Białystok all Russia, aderire al “blocco continentale” ossia una sorta di embargo imposto dalla Francia alle navi britanniche in tutti i porti di influenza francese; limitare l’organico del proprio esercito.

La parola diktat fu poi utilizzata anche dalla stampa straniera, dapprima in riferimento alle condizioni umilianti imposte dai trattati di pace alla Germania, ma anche ad altri paesi visto che le condizioni non soddisfarono appieno nessuna delle parti firmatarie (in Italia si parlò di “vittoria mutilata”, espressione coniata da Gabriele d’Annunzio); in seguito in senso generico per indicare una imposizione vessatoria imposta unilateralmente sul modello di Versailles. Il termine diktat è attestato dal 1933 in inglese (Douglas Harper, op. cit.) e dal 1936 in francese (Ortolang, op. cit.).

Nel linguaggio giornalistico italiano entrò definitivamente alla fine della seconda guerra mondiale, dove per lo stesso motivo fu definito diktat il trattato imposto dai vincitori all’Italia sconfitta, fissandone definitamente l’accezione negativa:

Pagheremo 100 milioni di dollari alla Russia con: macchinari, navi, beni italiani all’estero e consegna di merci fra tre anni. […] Le decisioni dei quattro frattanto suscitano commenti non sempre benevoli per gli uomini che si sono assunti la responsabilità del «diktat» nei confronti dell’Italia.

“Il 29 luglio, conferenza della pace”. in La Stampa, 5 luglio 1946.

L’uso della parola diktat si diffuse ulteriormente in italiano durante i successivi anni della guerra fredda, per definire i rigidi ordini imposti dal Politburo di Mosca ai paesi satelliti dell’Unione Sovietica:

Tito risponde “no„ al diktat di Mosca

Corriere d’Informazione, 12 maggio 1958. Pag. 1.

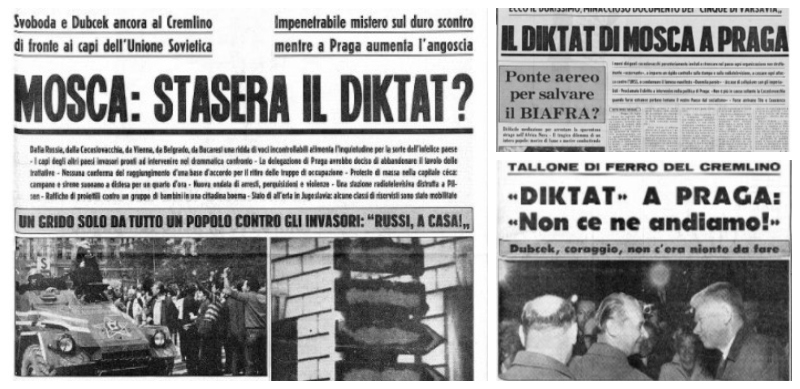

La parola “Diktat” nei titoli del Corriere d’Informazione del 1968 in relazione ai fatti della Primavera di Praga: «Mosca: stasera il diktat?» (26 agosto); «Il diktat di Mosca a Praga» (18 luglio); «DIKTAT!» A PRAGA: «Non ce ne andiamo!» (5 ottobre).

Il termine diktat è tuttora utilizzato dalla stampa nei campi più disparati, che vanno dall’economia («Banche: no al diktat sul costo del denaro» Corriere dell’economia e della finanza, 15 maggio 1977) allo sport («Napoli–Genoa il diktat di Sarri» Corriere della Sera, 10 febbraio 2017) con il significato di “ordine perentorio”, “condizione non negoziabile” che presuppone un aut aut, sempre con connotazione negativa.

Il diktat leghista contro la biblioteca

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 123. ISBN 88–08–08878–2

- “diktat” in Enciclopedia Online. Roma: Treccani. Web.

“diktat” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

“diktat” in Ortolang, Centre National de Ressources Textuelles and Lexicales (CNRTL)

“Diktat” in Langenscheidt. Web.

- “Perché diciamo diktat” Il Post. 15 dicembre 2014. Web.

nell’antica Grecia, canto corale in onore del dio Dioniso, a carattere tumultuoso e orgiastico; nella letteratura moderna, componimento lirico concitato e gioioso, dal metro vario.

Nell’uso figurato, il ditirambo è una lode o esaltazione particolarmente enfatica, smaccata, sperticata, ampollosa; panegirico; discorso o scritto elogiativo; utilizzato anche nel senso di inno:

Dal «rafforzamento dell’unità con l’Urss», Honecker ha tratto spunto per un ditirambo senza precedenti sull’Unione Sovietica, il pcus, e sullo stesso Leonid Breznev (citato cinque volte), definiti esempio e guida per la Rdt e gli altri Paesi socialisti.

da La Stampa, mercoledì 19 Maggio 1976

L’universo pittorico di Bellini è un inno, un ditirambo alla gioia di vivere.

da Repubblica 13 dicembre 2018

Il termine ditirambo è attestato in italiano dal 1551 e deriva dal latino dithyrambu(m) a sua volta dal greco antico διθύραμβος (dithýrambos) di etimo incerto e di origine probabilmente preellenica (pelasgica). Quest’ultimo compare per la prima volta in Archiloco[1] che lo descrive come un canto a Dioniso ispirato dal vino. Inizialmente si trattava di una composizione che includeva musica, poesia e danza; eseguita da un coro diretto da un corifeo che rappresentava Dioniso.

- “ditirambo” in Vocabolario Online, Treccani. Web.

- “ditirambo” in Il Sabatini Coletti, in Corriere della Sera. Web.

- “ditirambo” in Dizionario Hoepli, in Repubblica. Web.

- “ditirambo” in Il nuovo De Mauro, in L’Internazionale. Web.

- “il ditirambo” (fr. 120 West) in Lurikoi, 26 aprile 2016. Web.

Immagine: La giovinezza di Bacco (1884), dipinto di William-Alphonse Bouguereau (1825 – 1905), Nationalmuseum (Stockholm) / Commons.

(s.m — neologismo), può significare:

- produzione letteraria o televisiva finalizzata al puro intrattenimento;

- divertissement, composizione letteraria o artistica di tono leggero che nasce come divertimento dell’autore;[1]

- localismo tipicamente pugliese–salentino che si riferisce alle feste estive di piazza, di spiaggia o in discoteca e alla miscellanea di brani e generi musicali generalmente ballati in tali occasioni. La “musica da divertentismo” include solitamente brani attinti soprattutto dai repertori del revival dance–pop, latin–pop, euro house, disco music e musica italiana di vari generi dagli anni 1970 in poi. La selezione musicale del “divertentismo” deve tenere conto dei gusti di un pubblico occasionale, vario, trasversale e in genere poco esigente dal punto di vista musicale: sono preferiti quindi brani ritmati, scanzonati, melodicamente semplici, molto conosciuti e ben collaudati.

Il termine, formato dall’aggettivo divertente unito al suffisso –ismo che caratterizza vocaboli astratti relativi a tendenze o movimenti (suffisso diffusosi principalmente tra Ottocento e Novecento), è utilizzato almeno dalla seconda metà del 20° secolo in riferimento ai prodotti letterari (“divertentismo letterario”), ma anche televisivi, orientati al puro intrattenimento:

…nel bene, poiché essa [la trasmissione televisiva, n.d.a.] avrebbe maggior possibilità di approccio informativo proprio là dove se ne sente maggiormente la richiesta, come nel male, poiché gli effetti più tangibili sarebbero il divertentismo e l’assenza di critica.

Comunità — Giornale mensile di politica e cultura,[2] 1966. 136–140 pag. 114

Siamo all’insegna di un divertentismo scapigliato, ma le intuizioni felici non mancano davvero: o che si dia addosso al Pascoli, con effetti di spasso irresistibile, o che si metta in rilievo estrosamente la genialità di D’Annunzio.

Vittorio Spinazzola, Dopo l’avanguardia, 1989. Pag. 107.

Il divertentismo da ballare

Maurizio Canepa in trasmissione a Ciccio Riccio tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90.

In ambito musicale, il termine fu “reinventato” nel 1990 da Maurizio Canepa, allora speaker presso l’emittente radiofonica pugliese Ciccio Riccio di Brindisi. La radio nacque all’inizio degli anni ’80 da un’idea di Mino Molfetta e, per far fronte alle crescenti richieste dei locali, fu affiancata da un’agenzia di spettacolo seguita da Sandro Toffi, che si occupava di gestire gli ingaggi degli artisti. Racconta lo stesso Maurizio Canepa: «In questo periodo suonavamo principalmente musica new wave; Sandro ebbe l’intuizione di inserire all’interno delle serate più commerciali una parte dedicata alla musica più conosciuta ed allegra: un momento di completo divertimento e spensieratezza». Rispetto alla cosidetta “happy music” proposta da altri locali, la scaletta ideata da Sandro Toffi introduceva vari generi musicali come il rock e la disco degli anni ’70, la musica italiana degli anni ’60, fino alle sigle dei cartoons. Altra caratteristica fondamentale era l’idea di proporre una sequenza velocissima, con mixaggi rapidi e cambi di brano dopo circa un minuto o meno, riprendendo così lo stile medley degli anni ’70. Durante i programmi radiofonici gli speaker pubblicizzavano le serate, e sorse così la necessità di dare un nome a questo format distintivo che non aveva alcuna connotazione né denominazione.

Un “intonarumori”, strumento inventato dal futurista Luigi Russolo nel 1913.

L’idea fu di Maurizio Canepa, che in quel periodo si era recato a Roma e aveva visitato una mostra sul futurismo: «mi impressionò molto quel fenomeno culturale, in particolare la sezione dedicata agli “intonarumori”, invenzioni stranissime (delle scatole con delle manovelle che girate manualmente producevano vari rumori). Quando rientrai a Brindisi, durante il solito programma del sabato pomeriggio, come sempre dovevo pubblicizzare le varie tappe nei locali della Puglia, e mi venne in mente la parola “divertentismo”, si adattava benissimo per definire il format che Sandro aveva ideato: un momento dedicato al divertimento puro senza nessun legame logico con il genere new wave o disco, solo divertimento attraverso musica molto conosciuta, divertente e mixata in modo veloce. Sia a Sandro che agli altri il termine piacque molto tanto da essere utilizzato costantemente sia per radio che sui volantini locandine ed inviti.»

Il termine divertentismo, nell’ambito dei locali da ballo, nacque quindi dalla parola futurismo: come questa designava un movimento dedicato alla passione per la modernità ed il futuro, «divertentismo invece doveva definire un momento dedicato al divertimento puro, un movimento dedito al divertimento (anche se solo per un oretta in discoteca)!»

Tanto il format di Toffi quanto il termine reinventato da Canepa ebbero una immediata diffusione: «In men che non si dica divenne di dominio pubblico, non solo noi ma anche altri locali, emittenti radiofoniche e televisive iniziarono a definire momenti divertenti nello stesso modo, ovunque si ballasse musica divertente veniva utilizzato il termine “divertentismo”.»

Lo stesso Canepa è sorpreso della longevità e della diffusione del termine: «Ormai vivo lontano dalla Puglia. Lo scorso anno [2016, n.d.a.] durante una vacanza in un villaggio del Salento, uno degli animatori, per pubblicizzare la serata utilizzò questa terminologia, un ragazzino del nord Italia. Questa cosa mi colpì molto, dopo tanti anni ancora si utilizzava questa parola. Così ho iniziato a fare delle ricerche su internet e mi sono reso conto che ormai c’è di tutto, pagine facebook, Spotify, siti internet, se ne parla nei blog, sui giornali…»

Da occasionalismo (nonce word) destinato al lessico dei locali da ballo, era entrato nel linguaggio corrente. Dato per morente da Repubblica nel 2003 (“Estate, il Salento vince ancora”, 31 agosto 2003 ), è registrato invece come vivo e vegeto in Puglia nel 2005 dalla rubrica “Avanti Pop” di Maria Laura Rodotà su Corriere.it, non solo nella lingua parlata ma anche nella scrittura effimera della pubblicità locale: «questa parola compariva sui volantini delle discoteche, ma anche sulla bocca della gente!»

Per estensione, il termine ha assunto anche l’accezione dispregiativa di divertimento nazionalpopolare, forzato ed artificioso:

…un odioso momento di divertentismo dozzinale, buono per le orecchie poco raffinate di quel grumo di trentacinquenni ormai troppo avvezzi a partecipare a feste di matrimonio, con la loro forma di svago preconfezionato, sempre uguale a se stesso, condito da frasi imbarazzanti dello speaker che cerca di riempire con formule ridicole il vuoto della sua selezione musicale.

Manlio Ranieri, La Nera (Musicaos, 2015)

- [1]Es. «in appendice un divertentismo a cura di Antonella Gaeta» (da Figli di B: a una voce per il teatro a cura di C. Coppola, FAL Vision 2013).↩

- [2]Fondato dall’imprenditore progressista Adriano Olivetti nel 1946, e da lui diretto sino alla sua morte nel 1960. La rivista era legata a “Movimento Comunità”, partito politico socialista e liberal–democratico nato in Piemonte nel 1947 come movimento culturale, e trasformato in organizzazione politica dallo stesso Olivetti.↩

- Colucci, Michele “Ismi e istiche — Glossario esterofilo” in Oblomov Press, 12 Dic. 2014.

- “Divertentismo??” in “Avanti Pop” da Corriere.it, 10 Ott. 2005.

- Si ringrazia il sig. Maurizio Canepa.

Foto: festa di matrimonio nel Galles, Mitchell Orr/Unsplash

ricatto giocoso tradizionalmente posto dai bambini la notte di Halloween quando, visitando le case travestiti da mostri, fantasmi, vampiri, streghe e simili, chiedono piccoli doni simbolici (il “dolcetto”) in cambio dell’immunità da dispetti (lo “scherzetto”) che altrimenti verranno fatti ai danni di chi non soddisfa la richiesta. «Per tradizione, in questo giorno dell’anno, il mondo degli adulti ammette con indulgenza questa mite forma di vandalismo, gli scherzi e le burle dei bambini, ai quali è riconosciuto il diritto di esigere, o meglio, di estorcere simbolicamente dei doni» (Dégh — Vazsonyi in Festa. Antropologia e semiotica, 1981 — pag. 58, op. cit.). È una efficace traduzione dall’inglese trick or treat, espressione nata intorno agli anni 1920 negli Stati Uniti che significa letteralmente “scherzo o regalo” divenuta poi una filastrocca:

Trick or treat, smell my feet, give me something good to eat

(att. dal 1964, Berry Popik — op. cit.).

Nelle traduzioni italiane dei Peanuts di Shultz si riscontra anche una variante, «la borsa o il malocchio» (forse dalla tradizionale minaccia dei rapinatori da strada «o la borsa o la vita!», usata anche dagli “assassini” nel Pinocchio di Collodi, 1883).

In altre lingue

Di origine nordamericana, la tradizione si è diffusa anche in Europa e l’espressione “dolcetto o scherzetto” trova un corrispondente in molte lingue:

- Catalano: si dice paga o plora (“paga o piangi”), dónes o pagues (“dona o paga”), broma o regal (“scherzo o regalo”) llaminadura o entremaliadura, “dolce o monelleria” (cfr. esadir.cat).

- Euskara (basco): si dice saria ala ziria, “inganno o premio”.

- Finlandese: si dice karkki vai kepponen, “caramella o scherzo”.

- Francese: si dice bonbon ou un coup de batôn, “dolce o una bastonata”, oppure friandises ou bêtises “caramelle o [farò qualche] stupidaggine”.

- Polacco: si dice cukierek albo psikus, “caramella o scherzetto”.

- Portoghese: si dice doce ou travessura, “dolce o monelleria”.

- Spagnolo: in castigliano è truco o trato, “scherzo o [facciamo] un patto”, talvolta accompagnato dalla rima caramelos o te mato, “caramelle o ti uccido” (Corbolante, op. cit.).

- Svedese: si dice Bus eller godis, “monelleria o dolcetto”.

- Tedesco: si dice Süßes oder Saures, all’incirca “dolci o si mette male”, oppure Treich oder Leckerbissen, “scherzetto o trattiamo”.

- Linda Dégh e Andrew Vazsonyi in Bianco, Carla e Maurizio Del Ninno (a cura di) Festa. Antropologia e semiotica. Firenze: Nuova Guaraldi, 1981.

- Bonato, Laura Tutti in festa: antropologia della cerimonialità. Milano: Franco Angeli, 2009. ISBN 978-8846480774.

- Corbolante, Licia “Dolcetto o Scherzetto” in Terminologia etc. Web.

- Neal “Trick or Treat!” in Literal—Minded, 31 Ott. 2001. Web.

- Berry, Popik “Trick or treat, smell my feet, give me something good to eat” in The Big Apple, etymological dictionary investigating the origins of American words… <barrypopik.com> 31 Ott 2012. Web.

Immagine: quimuns/Pixabay

birra a gradazione alcolica medio alta. Contrariamente a quanto comunemente creduto, la denominazione “doppio malto” non ha alcun significato qualitativo o organolettico, né ha alcuna relazione con il procedimento con cui è fabbricata o con la quantità di malto impiegata: si tratta di una “denominazione di vendita” che per la legge italiana si applica alle birre che presentano una densità (o grado saccarometrico) non inferiore a 14,5 gradi Plato,[1] come stabilito dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998 nº 272, in materia di “[…] produzione e commercio della birra”. In pratica, qualunque birra soddisfi tale condizione può essere venduta come “doppio malto”. Non è invece un requisito la gradazione alcolica: per la doppio malto vale il minimo di 3,5% previsto dalla normativa italiana per qualsiasi birra in generale (tranne le light e le analcoliche); tuttavia una densità non inferiore a 14,5 Plato si traduce in genere, con larga approssimazione, in un grado alcolometrico minimo tra 5,5% e 6,5% per le birre doppio malto.[2]

La denominazione “doppio malto” fu introdotta nel 1962 con la L. 16 agosto 1962, n. 1354 (“Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”, all’ art.2) per le birre di densità superiore a 15 gradi Plato, soglia ridotta agli attuali 14,5 con il sopraccitato decreto del 1998. L’uso del termine malto (che si riferisce all’orzo o altro cereale germinato, ingrediente fondamentale della birra — v. maltaggio) crearono però un equivoco tuttora persistente, portando molti a credere che la denominazione si riferisse ad un particolare qualità di birra (come è invece il single malt per il whisky):

Che sarà? Mi chiedevo: una birra con più malti, con doppia quantità di malto, senza luppolo, fermentata più volte? Oppure quella scura, che sembra nibelungico pane liquido? No, niente di tutto questo.

Matteucci, Sapo C’era una vodka: Un’educazione spirituale da 0° a 60° (Laterza, 2014)

L’espressione doppio malto, essendo in genere associata a birre con un gradazione alcolica superiore alla media, è entrata nel linguaggio comune come sinonimo di “birra forte”, ossia più alcolica, corposa, “pesante”, in una parola strong; quella che nell’immaginario collettivo è associata al bevitore abituale e ai bar più sordidi:

…il consigliere d’ambasciata di Gran Bretagna, un ex ragazzo dal ventre foderato di doppio malto, malgrado ciò vispo e perfetto chiacchierone.

Pietrangelo Buttafuoco, L’ultima del diavolo (Mondadori, 2008)

La doppio malto e la sua amarezza caratteristica somigliavano ad un suicidio graduale, stoico e silenzioso, allo scrollarsi di dosso la vita come si fa con un vecchio maglione peloso.

Riccardo Cattaneo, Moluch (2015)

Dal singolo al quadruplo malto

Doppio malto è una denominazione che nasce dalla legislazione italiana e che quindi non ha equivalenti in altri paesi o lingue: la birra “doppio malto” non va confusa infatti con la Double o Dubbel, che è una birra ale belga rifermentata in bottiglia o con la Doppelbock (doppia bock) che è una tipo di birra bavarese. Sulla scorta della “doppio malto” alcuni produttori, distributori e/o gestori di pub — giocando appunto sull’equivoco — iniziarono ad utilizzare denominazioni di fantasia come “triplo malto” o “quadruplo malto” (anch’esse da non confondere con le belghe Tripel e Quadrupel) per suggerire una particolare corposità o una gradazione alcolica ancora più alta, evocando una inesistente “scala dei malti”: queste denominazioni hanno però solo finalità di marketing e non hanno nessun riscontro nella normativa né danno alcuna indicazione sulle caratteristiche della birra. Forse non esiste una “quintuplo malto” solo perché non suona benissimo.

Esiste invece la denominazione “single malt” (singolo malto) per il whisky, ma non per la birra: indica quegli scotch che sono prodotti in un’unica distilleria e con una sola qualità di malto.

- [1]Secondo la legislazione italiana si intende per grado Plato o grado saccarometrico della birra la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto con il quale la birra è prodotta.↩

- [2]Il grado Plato ha una relazione diretta –ma non lineare– con il contenuto alcolico in quanto gli zuccheri vengono trasformati in alcol.↩

- DPR 30 giugno 1998, n. 272 “Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.185 del 10-8-1998)

- Vaccarini, G. Il manuale della birra: Storia, produzione, servizio, degustazione e abbinamento. Hoepli, 2015. Pag. 107.

- AA.VV. Manuale della birra Gribaudo, 2009. Pag. 107-108.

- Il bestiario: una doppio malto per favore! Fermento Birra: 30 Giu. 2007.

- “Tipi di birra” Mondo Birra <mondobirra.org>

Foto in alto: Corentin Marzin / Unsplash

(sostantivo e aggettivo) specialmente in politica, atteggiamento ipocrita di chi adotta opportunisticamente parametri diversi nel giudicare situazioni analoghe, al fine di ottenere vantaggio per la propria parte politica o sostenere le proprie convizioni, a svantaggio della parte o ideologia avversaria.

Male incurabile, anche per gli ultimi arrivati nelle stanza dei bottoni, è il doppiopesismo.

P. Colaprico in la Repubblica, 4/8/2016

Il termine è attestato dal 1996 e attribuito al giornalista Paolo Mieli[1] e deriva da doppio peso, “radice arbitraria”[2]dell’espressione figurata usare due pesi e due misure, che significa appunto giudicare in modo diverso persone e situazioni simili quando occorrerebbe invece utilizzare lo stesso “peso” e la stessa “misura”, nel senso figurato di metro di giudizio. Il suffisso –ismo è utilizzato solitamente nella formazione dei nomi di dottrine e movimenti politici ma anche di comportamenti o atteggiamenti, come nel contemporaneo cerchiobottismo, cui si contrappone, che indica invece l’atteggiamento opposto di chi si barcamena tra due fazioni cercando di non scontentare nessuno (dall’espressione dare un colpo al cerchio e uno alla botte):

L’ imparzialità, infatti, non ha nulla a che spartire con l’ equidistanza, con un colpo al polo e uno all’ ulivo, con i 2 più 2 o altre consociative alchimie, insomma con il cerchiobottismo, cui invano è stato contrapposto il doppiopesismo (che ne costituisce solo l’altra faccia).

Paolo Flores D’Arcais (direttore di MicroMega) in la Repubblica, 4/7/1996

Colui che si “macchia” di doppiopesismo è detto doppiopesista, termine formato con il suffisso –ista che forma i nomen agentis della persona che svolge un’attività, segue un’ideologia o presenta determinate caratteristiche (secondo la classica relazione –ismo / –ista, come in comunismo / comunista); utilizzato soprattuto in forma aggettivale ad indicare una relazione con tale atteggiamento:

La stessa cosa, giudicata in due modi diametralmente opposti tra loro. Voltagabbana, e pure doppiopesista. Urge cerchiobottismo. Anche bipartisan, se occorre.

P. Battista in la Stampa, 24 giugno 2002, pag. 32

In questa democrazia doppiopesista, gli europei non sono da meno.

S. Romano in la Stampa, 8/5/1997, pag. 1

- [1]Battista, Pierluigi “Il duello dei cerchi e dei pesi” in La Stampa, giovedì 30 maggio 1996. Pag. 1↩

- [2]Treccani, op. cit. ↩

- “doppiopesista” in Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 128. ISBN 88–08–08878–2

- “doppiopesismo” in Vocabolario online, Treccani. Web.

Foto in alto: PxHere

- chi usa la scienza senza preoccuparsi delle implicazioni etiche e/o delle conseguenze distruttive delle proprie azioni (anche figurato); dal film Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrik (U.S.A. 1964), ironico atto d’accusa contro la follia delle armi nucleari e della mutua distruzione assicurata, a sua volta liberamente ispirato al romanzo Two Hours to Doom di Peter George del 1958. Nel film Peter Sellers interpreta tre personaggi: Lionel Mandrake, il presidente Merkin Muffley ed il cinico Dottor Stranamore (in inglese “Dr. Strangelove”), direttore al Pentagono per lo sviluppo delle armi nucleari, uno scienziato ex nazista naturalizzato americano che dimostra di avere una vera e propria passione per l’ordigno nucleare.

- (sindrome del —) “sindrome della mano aliena” o AHS (dall’inglese Alien Hand Syndrome), anche nota come “sindrome della mano anarchica”: raro disturbo neurologico per effetto del quale una mano (in genere la sinistra) sembra avere vita propria. La sindrome della mano aliena è detta anche “del dottor Stranamore” dal personaggio eponimo del film sopraccitato, che ne era affetto: celebre è la scena in cui la sua stessa mano tenta di strangolarlo (sopra).

- chi favorisce i rapporti sentimentali, “galeotto”: dalla trasmissione televisiva Stranamore, un cult della tv–spazzatura degli anni ’90, condotta da Alberto Castagna (1945 — 2005) e basata su storie di coppie in crisi che tentano la riconciliazione in diretta tramite appelli videoregistrati. Castagna fu soprannominato “dottor Stranamore”, espressione poi estesa per antonomasia ai “mediatori” sentimentali (volontari ed involontari).

In alto: Peter Sellers interpreta il “Dr. Strangelove” nel film omonimo (PD/Commons).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 128. ISBN 88–08–08878–2

- “The mind’s strange syndromes” BBC News. 8 Set 200, Web.