(aggettivo, 1895) di Cagliostro (es. «studi cagliostreschi»), tipico di Cagliostro; per estensione: truffaldino,[1] ma anche esoterico nel senso di “incomprensibile ai più”. Dal nome del conte Alessandro Cagliostro, pseudonimo dell’avventuriero e massone Giuseppe Balsamo (1743 — 1795), noto ciarlatano ed imbroglione le cui truffe ruotavano spesso intorno all’esoterismo: Cagliostro frequentava ambienti massonici e alchemici; millantando doti di mago e guaritore.

…l’alchimista di corte (Alessandro Geronimo) Scotta è meno diabolico, ma piú cagliostresco: untuoso, dolciastro, volpino, addottrinato nelle scaltritezze mondane, manovratore di intrighi in combutta con cortigiani malèvoli, sputa miele ma col palato piú amaro della coloquintide e con perniciosi raggiri avviluppa gli ingenui.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973) Cap. 47.

C’è, soprattutto, un uso corretto e un altro cagliostresco, se non addirittura illecito.

R. Beccantini, “la Legge” in La Stampa 10/8/1988. Pag. 10.

In alto: Cagliostro evoca gli spirti a Dresda (Germania), da Juan Scherr, dos mil años de historia alemana. Barcelona : Montaner y Simón, 1882 (Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla).

- [1]“cagliostro/cagliostresco” in Zanichelli — Dizionari Più. Web.↩

(s.m.) uomo crudele e scellerato, dall’aspetto truce, assai brutto; anche nella locuzione faccia da caifasso:

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973). Cap. 85.

Vittorio Bersezio, La Plebe (1868) Parte III, Cap. XIII

Deriva per antonomasia dal nome del sommo sacerdote di Gerusalemme Yosef Bar Kayafa, gran sacerdote intendente della Giudea[1] dal 18 a.C. al 36 d.C. noto come Caifa o Caifas; popolarmente variato in Caifasso con l’aggiunta del suffisso dispregiativo –asso (come in Satanasso). Secondo il Nuovo Testamento, Caifas fu il principale cospiratore contro Cristo e colui che presiedette l’adunanza dei sacerdoti che lo giudicò dopo l’arresto e lo condannò a morte: «Bisogna che un uomo muoia per tutto il popolo, affinché non perisca una nazione».[1] La parola caifas in aramaico significa anche “oppressore” (in greco Καῒάφας).

Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa…Matteo, 26–3

Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo»Giovanni, 18–14

“Cristo di fronte a Caiafa”, dipinto di Matthias Stom (c.a 1630).

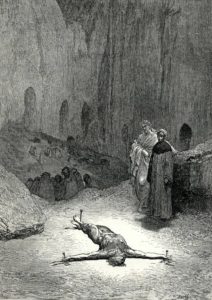

Dante Alighieri nella Divina Commedia (1321) pone Caifas, il suocero Anna e gli altri sacerdoti del Sinedrio che condannarono a morte Gesù, nella sesta bolgia del VIII cerchio dell’Inferno, tra gli ipocriti, crocifissi a terra in modo che gli altri dannati li calpestino passando:

Io cominciai: «O frati, i vostri mali…»;

ma più non dissi, ch’a l’occhio mi corse

un, crucifisso in terra con tre pali.111

Quando mi vide, tutto si distorse,

soffiando ne la barba con sospiri;

e ’l frate Catalan, ch’a ciò s’accorse114

mi disse: «Quel confitto che tu miri,

consigliò i Farisei che convenia

porre un uom per lo popolo a’ martìri.120

E a tal modo il socero si stenta

in questa fossa, e li altri dal concilio

che fu per li Giudei mala sementa».123

Inferno, Canto XXIII: Caifas crocifisso a terra nella boglia degli ipocriti, in una incisione di Gustave Doré (1857) per la Divina Commedia.

La «mala sementa» di cui scrive Dante (v. 123) allude alla distruzione del Tempio da parte dei Romani e alla diàspora, punizione per la scellerata azione di Caifas e del Sinedrio che ricade sull’intero popolo ebraico. Lo stesso Dante scrisse però anche, nella Monarchia (1312), che Caifas, come Erode, inviò Gesù a Ponzio Pilato per «celeste deliberazione», facendone in tal modo strumento divino del sacrificio necessario a liberare l’uomo dal peccato originale:

Di qui nasce che Erode, benché non sapesse quello che si faceva, come ancora Caifas non seppe quel che si disse, di celeste diliberatione rimandò Cristo a Pilato a g[i]udichare, chome parla Lucha nel suo Vangelio.Monarchia, Libro II Capitolo XI (traduzione dal latino di Marsilio Ficino, 1468)

In alto: il pirata Barbanera (Robert Newton), un autentico “caifasso”, e Edwina Mansfield (Linda Darnell) nel film Blackbeard The Pirate (1952).

- “caifasso” in Bosco, Umberto, Lessico Universale Italiano. Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968.

- “caifasso“in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “caifasso” in Dizionario di Italiano. Hoepli. Web.

- “caifasso” in Dizionario Italiano Olivetti. Web.

- G. Tasso, Enciclopedia Ecclesiastica. Venezia, 1855. Pag. 27

- “Caifas” in Mazzamuto, Pietro. Enciclopedia Dantesca. Treccani, 1970.

diminutivo di calcio formato con il suffisso –etto, attestato dal 1963, si riferisce a versioni “ridotte” del calcio come il calcio a cinque, il calcio a sette, o il calcio da tavolo detto anche calcioballilla:

- nome popolare del “calcio a 5”, sport di squadra che consiste in una versione ridotta del gioco del calcio, con regole molto simili ma che si gioca in squadre da 5 giocatori (anziché 11), su un campo di dimensioni ridotte ( 40 x 20 m) e su fondo duro, all’aperto o al coperto. Il gioco nacque in Uruguay negli anni ’30 del Novecento, dall’idea di un professore della YMCA, Juan Carlos Ceriani, per consentire agli studenti di giocare a calcio all’interno di una palestra o su un campo di basket. Chiamato originariamente fútbol de salón o fútbol sala, è diventato internazionalmente noto come futsal, parola macedonia dalla fusione di fútbol e sala.

- nome popolare del “calcio a 7”, altra variante ridotta del calcio praticata per lo più a livello amatoriale, con squadre di 7 giocatori e su campo di dimensioni variabili. Nel linguaggio corrente, in Italia è detta calcetto anche anche qualunque forma di calcio amatoriale, su campi improvvisati, che non risponde necessariamente ai requisiti del “calcio a 5” o del “calcio a 7” per tipo di campo o numero di giocatori (ad esempio il calcio da spiaggia, il “calcio a 8” ecc.):

Il calcetto tra amici, assieme al nepotismo e al pressapochismo, è uno dei dogmi sacri del nostro beneamato stivale. Non esiste maschio italico che non si cimenti almeno una sera alla settimana in avvincenti sfide con e contro i propri soci…

A. Passador e F. Boz, I tipi umani (Nativi Digitali, 2013)

- altro nome con cui è popolarmente noto il calciobalilla o biliardino, gioco da tavolo che riproduce il calcio in miniatura:

Il calcetto o (nei bar di destra) calcio balilla

Il calcetto è uno degli sport italiani più diffusi. Si tratta di un gioco nel quale, con alcuni omarini di legno, bisogna spingere una pallina nel calzino avversario. Dico calzino perché quasi sempre il buco della porta avversaria è chiuso appunto da un calzino, piccolo accorgimento mediante il quale si può giocare con la stessa pallina tutto il pomeriggio.

Stefano Benni, Bar Sport (1976)

- “History of futsal” Futsal.com. Web.

- “calcetto (2)” in Vocabolario online, Roma: Treccani. Web.

- “calcetto” in Sabatini Coletti Dizionario della Lingua Italiana. Corriere.it. Web.

Foto: CC0 Marcus Spiske/Pexels

nome popolare della giostra detta dei “seggiolini volanti”, “delle catene” o “calcetta”, tipica dei luna park itineranti, costituita da una colonna rotante motorizzata alla quale sono appesi i seggiolini tramite lunghe catene. Quando la colonna centrale ruota, la forza centrifuga spinge i seggiolini verso l’esterno facendoli sollevare, dando l’impressione di volare nel vuoto. Il nome calcinculo (che compare nel Devoto–Oli del 1987, op. cit.) deriva dall’omonimo gioco che consiste nell’afferrare al volo, durante la corsa, un trofeo costituito solitamente dalla coda di un pupazzo o da un drappo di tessuto, che dà diritto ad un giro gratuito. Essendo questo posizionato molto in alto rispetto alla traiettoria dei seggiolini, è d’uso “lanciare” il seggiolino di un compagno/a per dargli lo slancio sufficiente a raggiungerlo, spingendolo con le gambe come per dargli un “calcio nel culo”: da ciò il nome calcinculo, trasferito –quasi metonimicamente– dal gioco in sé alla giostra sulla quale il gioco si svolge. A seconda dell’uso locale, può essere maschile o femminile.

Il pezzo forte era la giostra coi seggiolini volanti detta calcinculo sulla quale la truppa alleata — negri, indiani, polacchi, australiani, marocchini — e le ragazze spudorate volavano allacciando grovigli d’alta acrobazia; un giro 5 lire, durava quanto la canzone d’accompagnamento.

Gian Franco Venè, Vola colomba (Le Scie, 1990)

Adoro il calcinculo: cercando di essere lanciato per raggiungere l’ambitissima coda, ho sentito i primi dischi.

Zucchero Fornaciari in Il suono della domenica (Mondadori, 2011)

Mi limito a pensare tra me e me, per non più di qualche tiepido istante, alle piste col calcinculo che venivano persino qui, a Nosadello, nel prato davanti alla chiesa — il tono della voce del tizio che gestiva l’autoscontro, le sue battute sempre uguali, i giovanotti in espadrillas seduti di sghimbescio sulle macchinine…

Mirko Volpi, Oceano padano (Laterza, 2015)

La giostra dei seggiolini volanti è diffusa in tutto il mondo con nomi diversi, ma il gioco di afferrare al volo il trofeo (con le relative “tecniche”) è una tradizione segnatamente italiana.

In altre lingue

- inglese (UK): chair–o–planes[1]

- inglese (US): chair swings, swing ride (US);[1]

- tedesco: (der) Kettenkarussell, (der) Kettenflieger, (der) Kettenprater.

- [1]“chair-o-planes or swing ride?” in WordReference.comLanguage Forums/English Only. Web.↩

- Devoto, Giacomo, Gian Carlo Oli Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, Volume 1. 1987. Pag. 444.

- “Seggiolini volanti” in Regole del Gioco. Web.

- Bertelli, S “Forza centrifuga su una giostra a seggiolini volanti” Scienza per Tutti, 2014. Web.

- Brigante della Valtolla “Quando ero il re del calcinculo” Cronache della Valdarda, 3 Apr. 2015. Web.

Immagine: Arnaldo Zitti, 2006 [CC BY–SA–3.0/GFDL] Commons.

o calcio-balilla (s.m.): calcio da tavolo, detto anche biliardino, calcetto o fusbalino, gioco che simula il calcio; anche lo speciale tavolo ove si svolge il gioco stesso, costituito da un cassone rettangolare che riproduce un campo da calcio in miniatura, dotato di barre trasversali alle quali sono fissate piccole sagome rigide di legno o plastica dette “omini” o “ometti”. Nel calciobalilla, da due a quattro giocatori divisi in due squadre manovrano le barre tramite manopole in modo da colpire una pallina del diametro di 32–34 mm con lo scopo di mandarla nella porta avversaria. Ogni squadra dispone di 3 attaccanti, 5 centrocampisti, 2 difensori e un portiere. Esiste anche una versione “ridotta” con solo quattro stecche, due portiere e due coppie di difensori. Il gioco risale agli anni ’20 del Novecento, quando furono registrati in tutta Europa svariati brevetti per giochi di questo tipo[1][2] rendendo difficile riuscire a stabilire con precisione l’inventore originale. Il primi esemplari costruiti in Italia risalgono al 1936 ad opera di un artigiano di Poggibonsi, in provincia di Siena, mentre dagli anni ’50 divennero celebri quelli della ditta Garlando.

Il calciobalilla divenne comune nei bar, osterie, oratori e nei luoghi di ritrovo in genere; le regole del gioco possono variare leggermente in base alle usanze locali.

In una traversa di via Malaspina gestiva una sala biliardi non piccola, anzi enorme, praticamente un garage, ma con due soli calciobalilla.

Roberto Alajmo, Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo (Mondadori, 2004)

Me lo ricordo al bar del paese, dove nei mesi estivi passava intere giornate a giocare a calciobalilla con i suoi amici, ripetenti anche loro o comunque di un paio d’anni più grandi di me.

Giuseppe Culicchia, Ameni inganni (Mondadori, 2011)

Il nome italiano calciobalilla si deve alle piccole figure degli “omini” che ricordavano i “balilla”, i ragazzi tra gli otto e i quattordici anni che durante l’epoca fascista venivano inquadrati in formazioni paramilitari.

Il calcetto o (nei bar di destra) calcio balilla

Il calcetto è uno degli sport italiani più diffusi. Si tratta di un gioco nel quale, con alcuni omarini di legno, bisogna spingere una pallina nel calzino avversario. Dico calzino perché quasi sempre il buco della porta avversaria è chiuso appunto da un calzino, piccolo accorgimento mediante il quale si può giocare con la stessa pallina tutto il pomeriggio.

Stefano Benni, Bar Sport (1976)

Sinonimi

Il gioco è popolarmente detto anche biliardino,[3] calcetto,[4] calcino, fubalino (Cremona, dall’inglese football). Nella Svizzera italofona è detto footbalino[5] o fotbalino[6] (sempre dall’inglese football), o anche trottolino.[6]

In altre lingue

- [1]Esiste un brevetto britannico del 1923, “Apparatus for playing a game of table football“.↩

- [2]Nel 1937 è stato depositato in Spagna un brevetto di Alejandro Finisterre per il futbolin.↩

- [3]Termine che indica più propriamente un biliardo di piccole dimensioni, v. →biliardino.↩

- [4]Termine con cui ci si riferisce però anche al “calcio a 5”.↩

- [5] Federazione Ticinese Dart Footbalino.↩

- [6]Savoia, Vitale: Lo Svizzionario — Splendori, miserie e segreti della lingua italiana in Svizzera, 3ª Edizione 2008. Pag. 15.↩

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 64. ISBN 88–08–08878–2

- Angiolino, Andrea e Beniamino Sidoti Dizionario dei giochi, Bologna: Zanichelli, 2010. Pp. 129, 180–183. ISBN 978-88-08-19349-0.

- Dossena, Giampaolo Enciclopedia dei giochi (vol. 1) UTET, 1999. Pagg 256–258. ISBN 978-88-02-05462-9

- “càlcio–balilla” in Vocabolario online. Roma: Treccani. Web.

Foto: Mpho Mojapelo/Unsplash.

(sostantivo maschile, inv. al plurale) autocarro, veicolo pesante per il trasporto di merci; sono definiti camion anche quei mezzi che, pur non essendo destinati al trasporto delle merci in senso stretto, sono realizzati sulla base di un autocarro (es: il “camion dei pompieri”).

Il termine ha origine dal francese chamion o camion, che si dalla metà del XIV secolo indicava vari tipi di carro o carretto per le merci, a sua volta da una voce normanna che significava “carro”. Il Dictionnaire françois-latin de Jean Thierry del 1564[1] definisce il camion come «piccolo veicolo senza ruote in cui gli acetai di Parigi trascinano le fecce» (ossia i residui della lavorazione dell’uva), mentre nel 1680, per il Dictionnaire françois di César-Pierre Richelet, il camion è un «charrette pour marchandises». Nel 1715 la celebre Encyclopédie di Diderot[2] registra la voce camion con il significato di «vettura montata su quattro ruote, per carichi pesanti», e ancora nel 1824 il Dictionnaire technologique[3] parla di «chariot ou camion» a quattro ruote; mentre nel 1891 si apprende dalla rivista La Cultura che i camioneurs francesi sono coloro che «trasportano sul camion,[4] carretto basso a quattro ruote.»[5] Con l’avvento del motore a scoppio e i primi autocarri si parlò quindi di camions-autos (1913) o camions automobiles (1915).

Durante il periodo fascista, quando in virtù di una “italianità della lingua” furono messe al bando le parole straniere, l’origine forestiera del termine camion fu oggetto di discussione; tuttavia la Reale Accademia d’Italia si espresse in favore del suo uso. Il termine camion, infatti, era già presente anche nella lingua italiana prima degli autocarri con il significato di “carro”, probabilmente per contaminazione dal francese: ad esempio nel Dizionario militare italiano di Giuseppe Grassi del 1817 si apprende che era detto camion il “carromatto”, ossia un carro molto robusto con il quale si trasportavano i mortai ed altri pezzi di artiglieria smontati.[6] Nella prima traduzione italiana del trattato Meccanica Industriale di E. Flachat, edito a Bologna nel 1835, si parla invece di «carriuola-camion» e «carretto-camion» come di mezzi a mano (a differenza delle «biroccie condotte da cavalli») con i quali si effettua «il trasporto delle terre e quello dei minuti materiali». Dal testo si evince che il carretto-camion è un mezzo più grande e più adatto a coprire distanze maggiori rispetto alla carriola; successivamente si fa riferimento al primo semplicemente come camion e alla seconda come carriuola. Su La Stampa del 10 novembre 1875 si legge della notizia dello scontro tra una “cittadina” (carrozza passeggeri che fa servizio di piazza, come gli odierni taxi) ed un camion[4] a Torino, causato dall’imbizzarrimento dei rispettivi cavalli.[7]

Parallelamente a quanto avvenne nella lingua francese, il camion motorizzato fu definito dapprima camion automobile:[8] «il camion-automobile è suscettibile di interessare i commercianti ed industriali del paese», si legge nel Bollettino di notizie commerciali del 1914.[9] Per il medesimo processo di composizione per cui da carro (a trazione animale o umana) si ebbe il composto autocarro (1919), ossia l’apposizione dell’elemento auto– che significa automobile (che si muove da sé), anche camion generò autocamion nei primi decenni del XX secolo (1921[10]), forma oggi desueta ma talvolta ancora utilizzata nella seconda metà del Novecento:

Ecco proprio in quel frangente un autocamion passava sotto con materie sopra a me ignote ma di aspetto non contusivo.

Gianni Cellati, Parlamenti buffi. Feltrinelli, 1989. pag. 47

Si ebbe infine anche semplicemente camion nel senso di autocarro, parola praticamente contemporanea ad autocamion[11] per cui difficile dire se per abbreviazione di quest’ultima (come in autobus → bus) o se direttamente da camion nel senso di carro. Con il tempo il composto autocamion è quasi del tutto scomparso in favore di camion, più breve e semplice, oggi molto più diffuso anche del sinonimo autocarro che pure è quello utilizzato ufficialmente nella terminologia tecnica-legislativa:

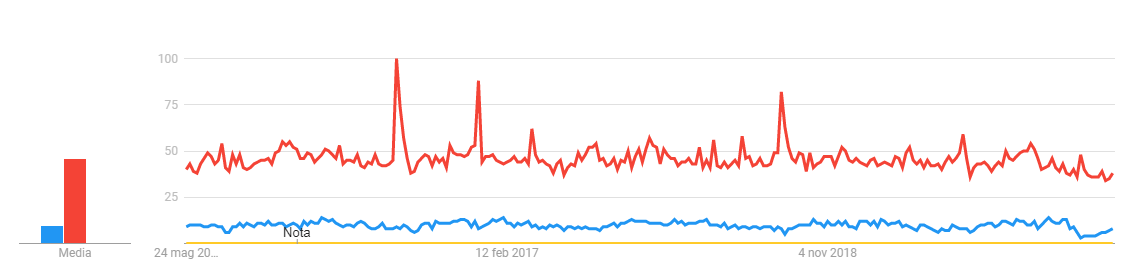

Volume delle ricerche su Google da maggio 2015 a maggio 2020: il termine camion (in rosso) è molto più ricercato di autocarro (azzurro), mentre le ricerche per autocamion (giallo) sono praticamente nulle (fonte: Google Trends).

Derivati

“camio” e “camio-rimorchio”

La parola camion viene talvolta accorciata in camio nel linguaggio parlato (ma anche scritto), forse per influenza dialettale o per lectio facilior (in italiano non sono molte le parole che finiscono per consonante). La variante camio è utilizzata specialmente nel composto camio-rimorchio (colloquiale per autotreno) perché evita l’accostamento consonantico “nr” rendendo più agevole la pronuncia:

«Ma questo non era sono un camio, era un camio-rimorchio (senza rimorchio però)…»

da Luigi Meneghello, Libera nos a malo BUR – Rizzoli (2011).

I composti camion-rimorchio, o camio-rimorchio e simili sono abbreviazioni di “camion con rimorchio” o “camion a rimorchio“, espressioni informali che si riferiscono agli autotreni (complessi veicolari formati appunto da autocarro e rimorchio) o talvolta anche, meno propriamente, agli autoarticolati o bilici (formati cioè da trattore stradale con semirimorchio); o anche autocarri di grandi dimensioni (il “camio-rimorchio senza rimorchio” dell’esempio sopra).

diminutivi e accrescitivi

Il termine camion presenta due diminutivi e un accrescitivo:

- camioncino: indica genericamente un piccolo autocarro. È formato con il suffisso diminutivo –ino, comune nei mezzi di trasporto (es: motorino, pulmino) e l’interfisso –c–.[12]

- camionetta: pur essendo anch’esso diminutivo di camion, questo termine ha un uso più specifico, riferendosi in particolar modo agli autocarri leggeri e robusti in dotazione alle forze armate e di polizia (es: «la camionetta degli sbirri»). Deriva in realtà dal francese camionnette (che significa furgone), tuttavia vi si riconosce il suffisso diminutivo –etta, anch’esso comune tra i nomi di veicoli (es: furgonetta, motoretta) che determina il cambio di genere dal maschile di camion al femminile.[13]

- maxicamion o maxi camion:[14] autocarro di dimensioni particolarmente grandi: «Il maxi camion elettrico si avvicina» (Repubblica/Motori, 3 giugno 2019). Non potendosi applicare il tradizionale suffisso alterativo –one (poiché si avrebbe la ripetizione di “–on“), l’accrescitivo è reso dal prefisso maxi– che esprime maggiore quantità o grandezza. Meno corretto è invece supercamion, poiché il prefisso super– è utilizzato di preferenza per indicare l’accrescimento qualitativo.

altri derivati

- camionabile o camionale: strada che può essere percorsa dai camion.

- camionista: chi conduce il camion, formato con il suffisso –ista (come in autista) utilizzato nelle formazione di nomi d’agente.

- camionaro/a: chi conduce il camion, variante regionale formata con il suffisso –aro tipicamente di area romanesca.

- camionata: quantità di materiale trasportata da un camion (es: «una camionata di terra»), anche ironicamente una quantità eccessiva (es: «una camionata di compiti per casa»).

Nel linguaggio corrente esistono poi una serie di espressioni polirematiche composte a partire da camion che specificano una particolare tipologia di autocarro: oltre al già citato camion rimorchio, si parla ad esempio di camion frigo, camion dei pompieri, camion ribaltabile, ecc…

camion in altre lingue

Termini per autocarro derivati dal francese camion si riscontrano anche in altre lingue. In castigliano l’autocarro prese il nome di camión automovil (camion automobile) per distinguerlo dal camión che era il carro; successivamente la Real Academia Española accettò il neologismo autocamión.[15] Attualmente sono utilizzati sia camión (con accento acuto sull’ultima sillaba) che autocamión, non esiste invece una voce totalmente “autoctona” come l’italiano autocarro. Il trattore stradale per semirimorchi è detto cabeza tractora o tractocamión. Anche in portoghese si hanno camião (Portogallo) o caminhão (Brasile), i rispettivi composti auto camião e auto caminhão e i diminutivi camioneta e camionete.

Voci derivate da camion si trovano anche in diverse altre lingue europee, ad esempio:

- albanese: kamioni;

- bulgaro: камион (kamion);

- ceco: kamion;

- croato: kamion;

- curdo: kamyon;

- euskara (basco): kamioi;

- romeno: camion e autocamion;

- turco: kamyon;

… ed altre. Abbiamo inoltre Kaminyɔ in lingala, lingua bantu parlata nella Repubblica Popolare del Congo.

Note

- [1]

Thierry, Jean Dictionnaire françois-latin , 1564.↩

- [2]

Diderot, Denis e Jean Le Rond d’Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 1ª ed. 1751 — 1772. Vol. 2 pag. 572.↩

- [3]

Dictionnaire technologique, ou Nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l’économie industrielle et commerciale. Thomine et Fortic, 1824. Vol. 5, pag. 147.↩

- [4]Il fatto che sia La Cultura che La Stampa riportino la parola camion in corsivo, lascia supporre che fosse tuttavia percepita come forestierismo, e non come lemma propriamente italiano.↩

- [5]La Cultura: rivista critica fondata da Ruggero Bonghi, Vol. 10, parte 2. Pag. 152.↩

- [6]Grassi, Giuseppe. Dizionario militare italiano. Torino: Accademia reale delle scienze, 1817. Pag. 74.↩

- [7]La Stampa, 10 novembre 1875, pag. 3 ↩

- [8]dove automobile significa “che si muove da sé”↩

- [9]pag. 63.↩

- [10]Si legge ne La Stampa del 23 luglio 1921 l’annuncio della vendita di uno «stok di gomme autocamion nuove» (pag. 6 ).↩

- [11]Sempre su La Stampa del 23 luglio 1921 (ibidem) si legge l’annuncio di vendita di un camion Fiat.↩

- [12]Grossman–Rainer, pag. 18 e 231 (op.cit.)↩

- [13]Grossman–Rainer, pag. 231 e 273 (op.cit.)↩

- [14]Grossman–Rainer, pag. 149 (op.cit.)↩

- [15]Díaz Ruiz, Ignacio Epigramática (2001). Pag. 304.↩

Bibliografia e fonti

“camion” in Ortolang. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Web.

- Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004.

- “camion” in Il Sabatini Coletti. Corriere della Sera. Web.

- “camion” in Vocabolario online. Treccani. Web.

In alto: foto di Jaymantri/Pexels.

(s.m. invariabile, 1976) autocaravan, veicolo permanentemente allestito in modo da permettere il soggiorno degli occupanti. Deriva dall’inglese camper, nome d’agente dal verbo to camp (‘accamparsi’, XVI secolo) a sua volta dal nome camp (‘accampamento’, luogo dove un esercito si stabilisce temporaneamente, o anche spazio per esercitazioni militari), dal latino campus attraverso il francese camp e l’italiano campo.

Il termine inglese camper era utilizzato sin dal 1630 circa con il significato originario di “soldato” (‘colui che si accampa’), poi dal 1806 fu esteso ad indicare i partecipanti ai camp meeting, i “campi metodisti”, raduni religiosi all’aria aperta tenuti dai protestanti (soprattutto in ambito presbiteriano e metodista) in Gran Bretagna e nelle regioni di frontiera degli Stati Uniti d’America durante il 19° secolo. I camp meeting potevano durare diversi giorni durante i quali, in assenza di strutture ricettive, i partecipanti (i camper) si accampavano nel luogo del raduno.

In tempi più recenti, con la diffusione del campeggio come attività ricreativa, il verbo to camp è passato a significare il dormire all’aperto per piacere (non più per necessità come in passato) e dal 1834 è attestata l’espressione camping out che significa campeggiare o accamparsi. Dalla metà del secolo (1856) il nome camper segue le sorti del verbo to camp passando ad indicare una qualunque persona che dorme all’aperto, in strutture temporanee e per scopo ricreativo: un “campeggiatore” quindi.

Un pulmino Volkswagen Typ-2 T2 nella versione “camperizzata”: fu uno dei veicoli che contribuì maggiormente alla diffusione del camper. (Unsplash)

Sebbene veicoli su ruote più o meno attrezzati per dormire fossero già utilizzati da tempo, ad esempio da mercanti o compagnie circensi come supporto alla propria attività itinerante, fu dopo la seconda guerra mondiale che nacquero gli autoveicoli specificamente allestiti per il turismo, i quali ottennero una grande diffusione negli anni ’60 del ventesimo secolo (grazie anche al successo del Wolkswagen Typ 2 ed alla sua versione “camperizzata” Westfalia). In inglese questi veicoli furono chiamati campervan (letteralmente “furgone campeggiatore”) o più semplicemente camper. Dal 1976 il termine camper, con il significato di autocaravan, è attestato anche in lingua italiana come prestito dall’inglese.

Oggi il termine camper è solitamente utilizzato per le tipologie più recenti con cellula abitativa, mentre il semplice furgone allestito è detto “camper puro”, o “camperizzato”, o “camper furgonato”. Il camper appartiene alla categoria dei cosiddetti “veicoli ricreazionali”.

Derivati

Da camper in italiano derivano anche i termini:

- camperista: chi possiede o utilizza un camper.

- camperizzato: aggettivo che si riferisce ad un veicolo allestito internamente a camper (es. ‘auto camperizzata’, ‘furgone camperizzato’), anche temporaneamente, che mantiene però gran parte della carrozzeria esterna di serie. Detto anche di veicolo (solitamente un grosso pick-up) attrezzato con cellula abitativa scarrabile. Utilizzato anche come sostantivo (es. ‘un camperizzato’).

- “camper” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- “camp” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- “camper” in il Sabatini Coletti – Dizionario della Lingua Italiana, in Corriere della Sera. Web.

Foto in alto: Kojiro Inui / Unsplash

Un moderno van camperizzato: il veicolo camperizzato mantiene del tutto o in gran parte la carrozzeria esterna della vettura di serie. (Unsplash)

Il termine camperizzato può riferirsi a:

- un furgone o un pulmino allestito internamente a camper, del quale viene mantenuta la maggior parte della carrozzeria esterna di serie: questo tipo di veicolo è detto anche nel lessico dei camperisti “camper puro” o “camper furgonato“, per distinguerlo dai camper con cellula abitativa o dai motorhome. Questi furgoni, allestiti da carrozzieri specializzati o talvolta in modo artigianale, furono le prime forme di autocaravan ad avere grande diffusione negli anni ’60 del XX secolo, ad esempio con i Volkswagen Typ 2 “camperizzati” associati alla cultura hippie o simili. Se in passato erano considerati una alternativa spartana ed economica al camper tout court, oggi possono avere livelli di finiture paragonabili a quelli di un veicolo con cellula abitativa.

- una automobile (solitamente un grosso pick-up) sulla quale viene montata una cellula abitativa scarrabile, che consente di riconvertire il veicolo al normale uso per il trasporto di persone o cose: si dice ad esempio “un pick-up camperizzato”.

Entrambe queste tipologie di veicoli sono accomunate dal minimo intervento sulla parte esterna della carrozzeria e dalla maggiore versatilità: è infatti più facile utilizzarli come autovettura per i normali spostamenti, grazie alle dimensioni più compatte del camper furgonato o alla possibilità di rimuovere la cella, cosa invece più difficile con un “vero” camper a causa dei maggiori ingombri.

Nella foto in alto: un pulmino Volkswagen Typ-2 T2 nella versione “camperizzata”: fu uno dei veicoli che contribuì maggiormente alla diffusione del camper (Unsplash).