allargamento, punto in cui una strada, un canale o una valle si allargano, creando uno spazio più ampio; dal verbo slargare che significa “rendere più largo” (es: «slargare un passaggio»). Contrario di strettoia, termine che indica invece il punto in cui la strada si restringe.

Scenda giù per questa via, in fondo c’è uno slargo, con un negozio all’angolo, domandi lì che glielo indicano.

José Saramago, Viaggio in Portogallo (traduz di Rita Desti, Feltrinelli 2015).

In toponomastica è anche una denominazione urbanistica generica equivalente a →largo, ossia uno spazio costituito appunto dall’allargamento di una strada o dall’incrocio di più strade, dove la funzione di transito prevale su quella di luogo di ritrovo che è propria invece della →piazza. Risultano solo due casi, entrambi in Toscana: “slargo Vittime della Strada” a Quarrata ed uno “slargo Lippi” a Grassina Ponte a Ema.

“Slargo Vittime della Strada” a Quarrata (prov. di Pistoia).

“Slargo Lippi” a Grassina di Ponte A Ema (prov. di Firenze).

- “slargo” in Vocabolario online, Treccani. Web.

- “slargo” in Il Nuovo De Mauro, in Internazionale. Web

- Dell’Acqua, S. “Denominazioni stradali: slargo” in Laputa, 21-09-2015. Web.

Immagine in alto: Unslpash/Pixabay

(verbo) spalmare, soprattutto in senso figurato, anche diffondere, disseminare, impiastricciare, palpare, spiaccicare, sporcare e simili, o anche fare in fretta, sorvolare sulla qualità; nella forma riflessiva (smarmellarsi): accasciarsi, ammosciarsi (Beccaria). Da marmellata, formato sul modello dei verbi parasintetici denominali con il prefisso s– (come in sbiancare), con richiamo metaforico all’atto di spalmare (come si farebbe con) la marmellata, e/o alla consistenza semiliquida, eterogena ed appiccicosa della stessa.

Il termine è stato usato dal 2007 al 2010 nella serie televisiva Boris come tecnicismo fittizio nel gergo professionale del set di una fiction, in particolare tra regista René Ferretti (interpretato da Francesco Pannofino) e il direttore della fotografia Duccio Patanè (Ninni Bruschetta). Nella finzione della serie il regista Ferretti era solito infatti chiedere al direttore della fotografia di “smarmellare”, ossia “aprire” al massimo i proiettori in modo che la luce si diffonda ovunque, soluzione luministica “facile” spesso adottata nelle produzioni televisive di largo consumo e qualità mediocre:

Renè: «Alfredo? Allora senti, è molto semplice: basito lui, basita lei. Macchina da presa fissa, luce un po’ smarmellata e daje tutti che abbiamo fatto.»

Da qui, è in seguito entrato davvero nel gergo cine-televisivo con riferimento alle luci ed anche nel linguaggio comune, con diversi significati a seconda del contesto.

Il lessico attinge a vari registri, e sono presenti anche forestierismi e tecnicismi legati prevalentemente all’ambito televisivo e cinematografico come “steady-cam”, “combo”, “fegatelli”, ma soprattutto il neologismo, già visto precedentemente e usato come pseudo tecnicismo, “smarmellare” che è diventato subito un tormentone linguistico…

Raffaella Tonin, Francesca La Forgia: “Il parlato delle serie televisive: il caso di Cuéntame e di Boris“ (2016)

La diffusione del neologismo smarmellare è sicuramente dovuta alla serie Boris (non ci sono occorrenze in rete prima del 2007), ma sicuramente era già usato anche in precedenza sebbene non comune. È utilizzato infatti già nel 1994 da Tommaso Labranca con il significato di palpeggiare:

E mentre suggevo il finnico banano di Hans, il compare mi smarmellava il rigoglioso tettame.

Tommaso Labranca Andy Warhol era un coatto. Vivere e capire il trash (1994)

- Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004. Pag. 173.

- Tonin, Raffaella e Francesca La Forgia: “Il parlato delle serie televisive: il caso di Cuéntame e di Boris” Università di Bologna, 2016.

- Beccaria, Gianluigi L’italiano in 100 parole. BUR, 2015.

- Moz, Lorenzo “Luminìstica” in Moz, 2016. Web.

Foto in alto: Jonathan Pielmayer / Unsplash

(dall’inglese, lett. “copia di neve”) catch structure, particolare tipo di cliché consistente nel riuso della struttura di una frase ben nota (es. una citazione o uno slogan), modificata per essere adattata ironicamente ad un nuovo contesto o per creare un nuovo messaggio differente da quello originale. La frase originale, pur modificata nei termini, resta riconoscibile nel pattern (es: «50 sfumature di grigio» → «50 sfumature di vino») sfruttando così la popolarità dell’enunciato originale. La facilità con cui è possibile creare infinite varianti scherzose, porta però all’abuso di questo modello e di conseguenza alla mancanza di originalità.

L’espressione snowclone fu coniata nel 2004 dal professore di economia e sceneggiatore televisivo Glen Withman in risposta al linguista Geoffrey K. Pullum relazione ad un caso specifico, ossia una frase apparsa su The Economist dell’11 ottobre 2003:[1]

Con questa affermazione, basata su una leggenda metropolitana secondo la quale il vocabolario degli eschimesi avrebbe 40, 50 o addirittura 100 parole (a seconda delle versioni) per descrivere la neve, l’autore intendeva scherzare sulla presunta attitudine tedesca allo zelo, suggerendo che se per gli eschimesi la neve è tanto importante da avere numerosi vocaboli per descriverla, allora per lo stesso motivo i tedeschi dovrebbero avere molte parole per la Bürokratie (sottinteso: essendo questa la loro principale preoccupazione). A parte il fatto che non è vero che gli eschimesi abbiano così tante parole per descrivere la neve, è vero però che sostituendo i “tedeschi” con qualunque altro popolo, gruppo o categoria di persone, e la “burocrazia” con qualunque concetto cui questo gruppo si ritiene debba essere particolarmente interessato, è possibile replicare il modello all’infinito. Si legge infatti, ad esempio, su Edmonton Sun nel 2007:

Si tratta quindi di un phrasal template[3] o catch structure,[4] cioè una struttura dalla quale si possono generare nuove frasi ad effetto semplicemente sostituendo alcune parole al suo interno.

Pullum rilevava che, se il modello «se gli eschimesi hanno N parole per la neve, allora…» era un espediente molto frequente tra gli «scrittori privi di immaginazione»,[5] non era l’unico esempio: identificò ad esempio una infinità di varianti del celebre slogan «Nello spazio nessuno può sentirti urlare» del film Alien del 1979 mentre Glen Withman registrò nel 2004 un uso smodato della formula «X is the new Y», derivata probabilmente dall’errata citazione di una frase della celebre giornalista di moda Diana Vreeland («I adore that pink! Is the navy blue of India» New York Times, marzo 1962[6]); che nel 2013 avrebbe generato anche il titolo di una popolare serie TV, Orange is the new black. In questo caso si vuole suggerire che la nuova tendenza (“X”) abbia sostituito un classico (“Y”): ad esempio, «rock is the new jazz» (The Guardian, 31/03/2017).

Il problema di queste frasi-clone è che sono spesso talmente ritrite da non essere più né originali, né divertenti, tanto che Pullum le definì «frasi in kit per scrittori pigri»[6] o ancora «cliché adattabili da montare».[7] Queste locuzioni erano però troppo lunghe e Pullum rilevava la mancanza di un termine preciso (e conciso) per definire «un’espressione o frase multi-uso, personalizzabile, immediatamente riconoscibile e ben rodata che, citata a proposito o a sproposito, può essere utilizzata in una gamma illimitata di varianti scherzose da giornalisti e autori dotati di scarsa inventiva».[6] La parola cliché è infatti troppo generica (è cioè un “iperonimo”), perché si tratta di un particolare tipo di cliché, ma non è nemmeno una “allusione letteraria”, perché «queste cose non hanno alcun modo di essere [considerate] letterarie».[6]

Fu quindi Glen Withman sul blog Agoraphilia a proporre il termine snowclone[8][9] letteralmente “clone di neve”, evidente allusione alla frase «se gli eschimesi hanno N parole per la neve…» da cui aveva avuto inizio la discussione. Con la “benedizione” di Pullum, snowclone divenne il nome comune di questo tipo di cliché: «Hearing no other nominations, I now hereby propose that they be so dubbed. The clerk shall enter the new definition into the records».[9] La voce snowclone è stata in seguito registrata da Wikipedia (in inglese) il 4 novembre 2005.

Esempi

Anche la lingua italiana corrente, soprattutto nell’uso giornalistico, presenta svariati snowclone. Ad esempio:

- se gli eschimesi hanno [N/molte] parole per la neve, allora … – lo snowclone per antonomasia è ampiamente utilizzato anche in italiano: «gli eschimesi hanno molte parole per la neve come gli irlandesi per la pioggia» (da una guida turistica).

- 50 sfumature di… qualunque cosa: dal titoli dei romanzi della trilogia 50 sfumature (Fifty Shades) di E.L. James, da cui furono tratti tre film omonimi.

- ed è subito… es. «ed è subito teatro»: dalla citazione della poesia Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo (1930).

- è…, bellezza! es. «È la cultura, bellezza!» (Repubblica, 27-12-2008 ), da una battuta del film L’ultima minaccia (Deadline – U.S.A. 1952, regia di Richard Brooks): «È la stampa, bellezza! La stampa! E tu non ci puoi far niente! Niente!»

- …, chi era costui? Dalla citazione di una battuta di Don Abbondio ne I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: «Carneade! Chi era costui?»

- …? No grazie! Dal motto del Movimento Anti-Nucleare: «Energia nucleare? No grazie» (1975).

- …, questo sconosciuto. Dal titolo del saggio di Alexis Carrel: L’uomo, questo sconosciuto (1935).

Note

- [1]Language Log, 21/10/2003 (op. cit.)↩

- [2]cit. in McFedries (op.cit)↩

- [3]Liberman in Language Log, 15/01/2004 (op. cit.)↩

- [4]Crystal, David, The Encyclopedia of the English Language Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 178.↩

- [6]Pullum in Language Log, 27/10/2003 (op. cit.) Pullum in Language Log, 27/10/2003 (op. cit.)↩

- [6]cit. in Zimmer, Benjamin“On the trail of ‘the new black’ (and ‘the navy blue’)” in Language Log, 28/12/2006↩

- [7]«some-assembly-required adaptable cliché frame», che riprende la dicitura some assembly required (necessita di assemblaggio) spesso riportata sulle confezione dei kit di montaggio. Cfr. Pullum in Language Log, 16/01/2004 (op. cit.)↩

- [8]Whitman in Agoraphilia (op. cit.)↩

- [9]Pullum in Language Log, 16/01/2004 (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- E. C. Traugott in AA.VV. Grammaticalization – Theory and Data. John Benjamins Publishing, 2014. Pag. 98.

- “Pilling cliché upon cliché – the snowclone” in New Scientist, vol. 192, 2006. Pag. 80.

- McFedries, Paul The complete idiot guide to weird word origins: over 500 strange stories of the world’s oddest word and phrases. Penguin, 2008. Pag. 167-168. ISBN 978-1592577811

- Pullum, Geoffrey K. “Bleached conditionals.” in Language Log. University of Pennsylvania. 21/10/2003. Web.

- Pullum, Geoffrey K. “Phrases for lazy writers in kit form” in Language Log. University of Pennsylvania. 27/10/2009. Web.

- Liberman, Mark. “Phrases for lazy writer in kit form are the new clichés” in Language Log. University of Pennsylvania. 15/01/2004. Web.

- Whitman, Glen “Snowclones” in Agoraphilia. 16/01/2004. Web.

- Pullum, Geoffrey K. “Snowclones: lexicographical dating to the second.” in Language Log. University of Pennsylvania. 16/01/2004. Web.

Foto in alto: Pxhere [PD].

qualcosa che atterrisce, paura, sorpresa non piacevole, un grosso problema, un momento difficile da superare, una forte umiliazione; soprattuto nella locuzione «vedere / far vedere i sorci verdi» che significa rispettivamente subire o causare a qualcuno una situazione estremamente spiacevole; meno diffusamente, qualcosa che desta meraviglia.

Se siamo un Paese unito possiamo fare vedere i sorci verdi anche agli altri.

Romano Prodi, 1996

Sembra derivi da un antico modo di dire romanesco, «far vedere i sorci verdi», nel senso di stupire, far vedere qualcosa di eccezionale[1] (chi ha mai visto, infatti, dei sorci di colore verde?) A rendere celebre questo detto fu la 205ª Squadriglia da bombardamento della Regia Aeronautica italiana, denominata appunto “Sorci Verdi” e che nel 1936 adottò come effigie appunto tre topini verdi dall’aria allegra, ritti sulle zampe posteriori, due dei quali apparentemente intenti a conversare:

Il nome dei “Sorci Verdi” e il relativo distintivo, disegnato dal sottotenente Aurelio Pozzi nel marzo del 1937, furono scelti appunto a sottolineare l’eccezionalità delle imprese della squadriglia:[1]

Sorci verdi! Chi ha mai visto sorci di questo colore? Sono cose straordinarie, cose meravigliose quelle che vogliono mostrarci. I portentosi apparecchi scivoleranno come saette sulle vie dei cieli, divoreranno le distanze, mordendo l’aria con i denti aguzzi dei loro motori e giungeranno alla mèta, oh, sì, vi giungeranno senza ombra di stanchezza…[2]

A suggerirlo fu una battuta attribuita al capitano Bruno Mussolini (pilota del velivolo S.79CS I-BIMU) in risposta a coloro che criticavano i velivoli Savoia-Marchetti S.79 “Sparviero”:

Storcete pure il naso. Quando gli S.79 cominceranno a volare, vi faremo vedere i sorci verdi».[3]

Un articolo della Rivista di Monza de 1938 attribuisce invece la battuta al colonnello Attilio Biseo, copilota con Mussolini del S.79 I-BIMU:

Si era all’epoca della guerra d’Etiopia, e si attendevano le consegne dei nuovi trimotori da bombardamento. Alcuni aviatori erano perplessi, discutevano le caratteristiche dall’apparecchio e il possibile rendimento. Biseo allora uscì a dire vedrete i «sorci verdi ». E a quelli che non capiva — spiegò: Avete mai visto i «sorci verdi»?

Comunque sia, entrambe le versioni confermano l’accezione di “meraviglia”, più che di minaccia o terrore, dell’espressione “sorci verdi”. In effetti la squadriglia, composta di sei S.M.79 e due Fiat BR.20A, si distinse subito in una competizione internazionale, la corsa aerea Istres – Damasco – Le Bourget dell’agosto 1937 nella quale tutti gli otto aerei italiani si aggiudicarono gli otto primi posti. Sulla scorta di questo successo 7 settembre 1937 il generale Valle dispose che il simbolo dei “Sorci Verdi”, «contrassegnante i velivoli che parteciparono alla gara aerea internazionale Istres-Damasco-Parigi» fosse esteso a tutto il 12º Stormo Bombardamento Terrestre della III Squadra aerea, del quale la 205ª squadriglia faceva parte. Un’altra tesi fa risalire il nome alla guerra civile spagnola, durante la quale l’Italia offrì supporto logistico e tattico alle truppe guidate da Franco. Aurelio Pozzi avrebbe disegnato i tre topi dopo aver udito un sottufficiale della Regia Aeronautica esclamare in dialetto romano: «Domani annamo su Barcellona e je famo vede li sorci verdi!» Tuttavia ciò è improbabile, in quanto i bombardamenti italiani su Barcellona avvennero tra il 16 ed il 18 marzo del 1938, mentre è documentato che il logo dei tre topi verdi era utilizzato già almeno dal marzo 1937.

Nel gennaio 1938 tre degli degli S.M.79CS “Sorci Verdi” opportunamente modificati presero parte ad una nuova impresa, la trasvolata atlantica Guidonia – Dakar – Rio de Janeiro, registrando una velocità media poco superiore ai 400 km/h. L’eco di questi successi ebbe risonanza mondiale e la propaganda fascista diede molto risalto alle imprese dei “Sorci Verdi” (anche perché il pilota Bruno Mussolini era figlio del dittatore Benito), tanto che fu loro dedicata persino una canzone, pubblicata su disco 78 giri da La Voce del Padrone:[4]

O gente che venite da lontano

e state i nostri cieli ad ammirare

vi sembrerà di certo molto strano

vedere per l’aria i Sorci Verdi andare a passeggiare!!!

I Sorci Verdi, sanno volare,

pel cielo azzurro sopra i monti e sopra il mare

vanno pel mondo che confini più non ha

i Sorci Verdi mai nessun li fermerà…

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale il XII Stormo “Sorci Verdi” fu impiegato in vari teatri di guerra nei quali confermò la propria efficienza: il simbolo dei “Sorci Verdi” fu quindi in seguito associato (complice certamente la propaganda) alla vittoria schiacciante, alla sopraffazione del nemico. Nacquero così i modi di dire «far vedere i sorci verdi», con il significato figurato di far passare un “brutto quarto d’ora” a qualcuno, e «vedere i sorci verdi» ossia essere sul punto di subire qualcosa di veramente spiacevole, richiamando l’idea di chi, vedendo sopraggiungere il famigerato simbolo sulla fusoliera dei bombardieri, capisce che la situazione si sta facendo difficile.

Foto in alto: il Savoia Marchetti SM.79 I-BRUN che nel 1938 effettuò la trasvolata atlantica pilotato da Bruno Mussolini e da Mancinelli. Sopra l’equipaggio in posa si vede lo stemma dei tre “sorci verdi”.

- [1]Spinosa, Antonio I figli del Duce. Rizzoli, 1983. Pag. 124.↩

- [2]Il Ponte:rivista mensile di politica e letteratura. La Nuova Italia, 1952. Volume 8, pag. 1432.↩

- [3]Mussolini, Romano Il Duce mio padre. Rizzoli, 2004. Pag. 117.↩

- [4]Ceccato, Arnaldo Trucioli della memoria. Ministorie del novecento SBC Edizioni, 2011. Pag. 44.↩

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 366. ISBN 88–08–08878–2

- Keranenb, J., A. Brioschi, P. Miana SIAI Lost archives Vol. I : “Sorci Verdi” (2014)

- Lingua Contemporanea, Sansoni, 1943. Pag. 108.

minaccia costante ed incombente. L’espressione ha origine da una leggenda tramandata da Cicerone nelle Tusculane (libro V, capitoli 61 – 62) secondo la quale tale Dàmocle, membro della corte del tiranno di Siracusa Dionigi I detto “il Vecchio” (430 a.C. – 367 a.C.), disse a quest’ultimo che lo riteneva una persona molto fortunata perché poteva disporre di tanto potere. Dionigi gli propose allora di prendere il proprio posto per un giorno, proposta che naturalmente fu accettata. La sera si tenne un banchetto luculliano e verso la fine della cena Dàmocle, tiranno pro tempore, si accorse di una pesante spada che pendeva sopra la sua testa, sostenuta solo da un esile crine di cavallo: Dionigi l’aveva preventivamente fatta appendere in quel modo per fargli capire che la sua posizione lo esponeva a costanti minacce. Solo allora Dàmocle comprese lo stato di perenne inquietudine in cui vive chi detiene il potere e, perso l’interesse per il banchetto, chiese al tiranno di terminare lo scambio.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 432. ISBN 88–08–08878–2

- “Damocle” in Dizionario dei modi di dire Hoepli. Web (Corriere.it).

Richard Westall, Sword of Damocles (dettaglio): olio su tela, 1812. Ackland Museum, Chapel Hill, North Carolina, USA (Commons).

spauracchio, spaventapasseri, fantoccio che incute timore e spavento:

Ora sembrano tutte carcasse di cenere, senza nemmeno un granello del pathos che solitamente le muove, feticci agghindati e ghignanti, spaventacchi sacrali.

Angelo Maria Ripellino, Praga Magica (1973) cap. 85.

Se pure una ne fu, indossa i panni dello spaventacchio / alzato a malapena su una scacchiera di viti.

Eugenio Montale, La Musa in Diario del ’71 e ’72 (Mondadori, 1973) pag. 30

Dal verbo spaventare con il suffisso –acchio, che ha valore strumentale e diminutivo/attenuativo (Treccani). La voce compare sin dalla 1ª edizione del Vocabolario degli accademici della Crusca dal 1612 («Cencio, o straccio, che si mette ne’ campi sopra una mazza, o in su gli alberi, per ispaventar gli uccelli») è registrata come arcaica nel già 1872 dal Nuovo Dizionario della Lingua Italiana del Tommaseo–Bellini (Lingua Nostra, op. cit.). Ciò nonostante si rileva ancora nel 1973 nel Diario del Montale e nella Praga Magica di Ripellino, opere con una elevata incidenza di voci inconsuete. Risale probabilmente al XVI secolo, in quanto ne fa uso Pietro Aretino nelle Sei Giornate:

Il merendone spaventacchio delle altalene, le dice: “Che cosa è? eccomi qui al piacer vostro: io son servidore della signora sono”; …

Pietro Aretino, Sei Giornate (1534)

- Aquilecchia, Giovanni in Lingua Nostra Vol. XXXVIII fasc. 3-4, settembre-ottobre 1977. Pag. 117.

- “spaventacchio” in Vocabolario degli accademici della Crusca, 1ª edizione 1612. Pag. 828.

- Tommaseo–Bellini, “spaventaccio” in Nuovo dizionario della lingua italiana, Vol IV 1872- P. 1071.

- “spaventàcchio“in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “–àcchio” in Vocabolario online. Treccani. Web.

Foto: Jose Francisco Morales/Unsplash.

(sostantivo e aggettivo, femminile: spigolistra) bacchettone, bigotto, falso devoto; per estensione ipocrita e anche persona pallida ed emaciata. Di etimo incerto: secondo il Vocabolario etimologico della lingua italiana (1907) di Ottorino Pianigiani deriverebbe da “spigoli”, intendendo con ciò gli «gli spìgoli degli altàri, presso cui pongon lor dimora i bacchettoni, o dove si vedono troppo spesso ad appiccare moccoli» (ossia ad accendere candele), etimo sostenuto anche dagli accademici della Crusca a partire dalla 2ª edizione del Dizionario (1623), mentre Agostino Ademollo (avvocato, erudito e letterato senese, 1791 — 1841) ritiene che «più naturale spiegazione derivi dallo spigolare e non mietere nei campi del grano della buona morale». L’aggiunta della terminazione –istro, come l’equivalente –astro (es. in “giovinastro“), ha valore dispregiativo.

Che giulío di commedia, che gioia per cornacchie, che insanguinata immondizia romantica questo mercato, questo pubblico banco di gesuiti, di spettri, di spigolistre…

Angelo Maria Ripellino, Praga Magica (1973), cap. 75

La parola spigolistra è utilizzata nel Decamerone di Boccaccio, quindi a metà del XIV secolo, con il significato di “bacchettona” riferendosi così alla moglie d’Ercolano:

…la quale è una vecchia picchiapetto spigolistra ed ha da lui ciò che ella vuole, e tienla cara come si dèe tener moglie, il che a me non avviene.

Giovanni Boccaccio, Decamerone, Giornata X Novella V

Il citato Agostino Ademollo, nel libro Marietta de’ Ricci, ovvero Firenze al tempo dell’assedio (1853, op. cit.), riferisce però che già agli inizi del 1300, a Firenze, le “spigolistre”, altrimenti dette “pinzochere” o “terziarie”, furono «religiose anfibie di una natura terza tra le monache e le secolari», vicine ai Benedettini e ai Francescani. Secondo il giurista tale appellativo era rivolto a quelle persone dall’eccessivo zelo nelle pratiche religiose: «una certa sorta di buone femmine, che facendo una setta per loro, e passando i termini di ogni cristiana regola, volevano quasi restringere i comandamenti dell’Evangelio […] e queste tali assieme con quei frati e altri uomini che fossero di questa opinione, si chiamavano spigolistri, nome che altro non importava che una sorta di brigate superstiziose…». Tale atteggiamento però nasconde spesso un fondo di ipocrisia: infatti — continua Ademollo — «negli esteriori atti professavano una vita santa, nel segreto però contaminata da ogni lordura.»

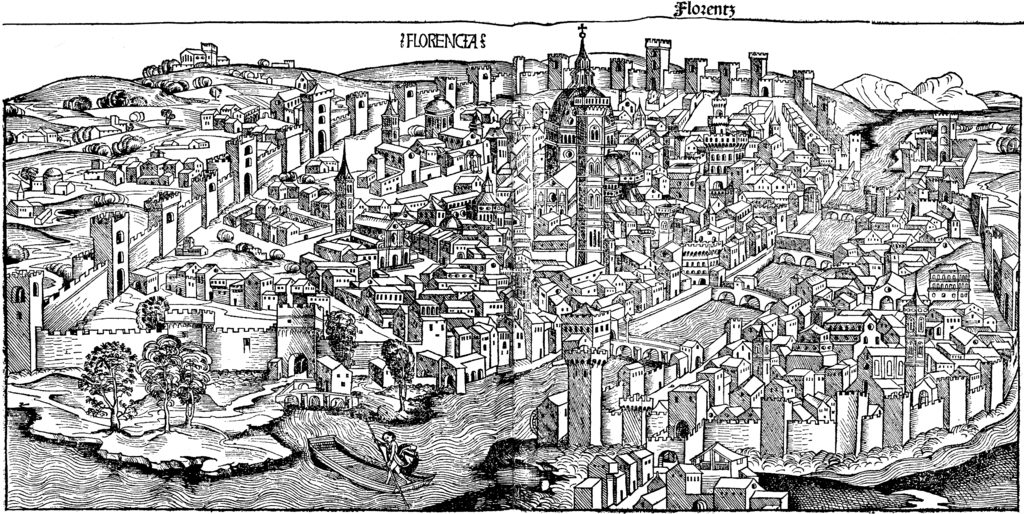

Firenze nel 1490 c.a, incisione. Da Hartmann Schedel, Schedelsche Weltchronik (Cronache di Norimberga), 1493.

Pallido ed emaciato

Il citato Vocabolario etimologico del Pianigiani attribuisce anche un altro significato al temine spigolistro, quello di persona «macilenta e sparuta». Questa ulteriore estensione è direttamente collegata al significato originario e ha origine dal fatto che lo “spigolistro”, per la volontà ipocrita di mostrare presunte virtù dall’alto delle quali pontificare, si ingegnava di assumere un aspetto da ecce homo: «cotali persone, che studiansi più di parere che d’esser buone, vanno disprezzate della persona e cercano d’apparir magre e pallide in faccia, onde la gente creda ch’elle digiunino» (Pianigiani). Ciò è confermato anche da Ademollo, il quale continua spiegando che gli spigolistri, «per simular meglio il Sanctificetur andavano disprezzati nella persona, cercavano d’apparire magri e pallidi in faccia, acciocché il mondo gli credesse persone santissime».

Sinonimi

- bacchettone: forse perché nel medioevo devoti e penitenti si flagellavano con una bacchetta (Treccani) oppure dalla “bacchetta” che serviva ad accendere le candele (Lessico etimologico italiano, Accademia della Crusca), o ancora dalla bacchetta con un cui il sacerdote, come un pastore, conduceva i ragazzi alla catechesi (Tommaseo, Dizionario della lingua italiana, 1865–1879). L’accezione più dispregiativa di “ipocrita” non è neccessariamente presente.

- baciapile: ossia chi bacia la “pila” dell’acquasanta.

- baciasanti: di evidente etimologia.

- battipetto: chi si batte la mani sul petto in segno di devozione.

- beghino: appartenente alla congregazione religiosa delle “beghine” o simili.

- bigotto: dall’abito “bigio” (grigio) dei Terziari di San Francesco.

- bordonaro: dal “bordone”, bastone ricurvo tipico dei pellegrini.

- collotorto: titolo spregiativo dato ai seguaci del Savonarola, detti anche piagnoni, nella Firenze del XV secolo.

- mangiamoccoli: chi “mangia” i moccoli, ossia le candele.

- pinzòchero: appartenente laico ad un ordine religioso, dal latino medievale pinzocarus, di etimo incerto (Treccani).

- “Spigolistro” in Pianigiani, Ottorino, Dizionario etimologico della lingua italiana (1907)

- Ademollo, Agostino. Marietta de’ Ricci, ovvero Firenze al tempo dell’assedio: Racconto storico. Firenze: Ferdinando Chiari, 1853. Vol. 4. Pag. 1196.

- Pisani, V. “Spigolistro” in Paideia: rivista letteraria di informazione bibliografica, Brescia: Casa Editrice Paideia. Volume 36–37, 1982. Pag. 72.

- “Bacchettone, bigotto, mangiamoccoli” in Lingua Italiana, Treccani. Web.

- “Vocabolario online” Treccani, Web.

Foto in alto: un gargoyle (Pixabay).

regalo fatto in occasione di particolari festività, soprattutto il Natale o il Capodanno (XVI sec.) Dal latino strēna «regalo di buon augurio», secondo Elpidiano voce di origine sabina significante salute. Presso gli antichi romani, in età imperiale (dal I sec.), lo strēna era un dono scambiato tra i cittadini in occasione dei Saturnalia o calende di gennaio, ciclo di festività romane in onore del dio Saturno che si svolgevano dal 17 al 23 dicembre e precedevano il Sol Invictus, o altre festività.

locuzioni

Il termine è utilizzato infatti anche in funzione di aggettivo in diverse locuzioni:

- calendario-strenna: calendario che viene regalato da enti e istituzioni ai membri di una comunità, o da aziende e negozi a clienti e dipendenti.

- cartolina-strenna: cartolina postale da inviare come augurio per le festività.

- cesto-strenna: (più comunemente solo “cesto”) paniere pieno di prodotti alimentari che si regala per Natale; deriva dall’usanza rurale di regalare formaggi e salumi in segno di gratitudine e rispetto a persone ritenute importanti nella comunità, come il medico di famiglia o il parroco; poi dal datore di lavoro ai dipendenti.

- film-strenna: film che esce in prossimità delle feste natalizie, prodotto volto a intercettare l’usanza di recarsi al cinema nel periodo di Natale (v. anche →cinepanettone, che è il tipo più nazionalpopolare di film-strenna).

- libro-strenna: libro in edizione di lusso, pubblicato appositamente come regalo di Natale o altre festività, eredità della sopraccitata usanza delle strenne editoriali. Detto anche “libropanettone” (2012).

- viaggio-strenna: viaggio che si effettua a Natale o durante le vacanze invernali.