(s.m.) nel calcio, tripletta (in inglese: treble) ossia vittoria di tre competizioni sportive nella stessa stagione. Ad esempio, la vittoria del campionato nazionale, la coppa di lega e il principale torneo continentale (treble classico), oppure del campionato e delle due coppe nazionali maggiori di un paese (treble nazionale). In italiano, il termine triplete si diffuse in Italia come sinonimo di tripletta a partire dal 2010, quando l’FC Internazionale Milano vinse Serie A, Coppa Italia e Champions League. Alla finale di quest’ultima, il 22 maggio, l’Inter vinse per 2–0 contro il Bayern Monaco allo stadio Bernabéu di Madrid e la stampa spagnola parlò di “triplete”:

…la prensa destaca el triplete del Inter, que acumula su tercer título de la temporada tras conquistar previamente la Liga y la Copa de Italia.

“La prensa europea encumbra a Mourinho y Milito”. El País, 22–5–2010

Tuttavia, la parola triplete era già comparsa sulla stampa italiana prima che l’Inter disputasse la finale di Champions a Madrid. Il 5 maggio, dopo la vittoria della Coppa Italia, la Gazzetta dello Sport scrisse:

L’operazione triplete è ufficialmente partita. Nel suo tentativo di salto triplo da record l’Inter stacca a Roma, spera di rimbalzare a Milano o a Siena per poi atterrare a Madrid.

Gazzetta dello Sport, 5–5–2010

Più probabilmente il termine triplete fu dapprima utilizzato in riferimento alla nazionalità dell’allenatore dell’Inter, il portoghese José Mourinho: si tratterebbe quindi un prestito dal portoghese e non dallo spagnolo come comunemente ritenuto, sebbene il termine si ritrovi identico in entrambe le lingue e la stampa spagnola possa aver contribuito alla diffusione. La vittoria dell’Inter di Mourinho (primo allenatore a conquistare un treble classico nella storia del calcio italiano) fissò definitivamente la parola triplete nel lessico sportivo italiano.

…nessuna squadra italiana è mai riuscita a fare una cosa del genere e poche squadre in Europa sono riuscite a realizzare il Triplete come abbiamo fatto noi.

Diego Milito, citato in “Dal Triplete agli infortuni Milito si riprende l’Inter”. Gazzetta dello Sport, 5–1–2012

Dal calcio si è poi diffuso ad altri sport ed altri contesti, come le Olimpiadi, sempre ad indicare una tripla vittoria:

Olimpiadi, atletica: Bolt punta il triplo triplete per raggiungere i 9 ori di Lewis.

Gazzetta dello Sport, 17 agosto 2016

- “triplete” Lessico del XXI secolo. Treccani, 2013. Web.

- “Inter join exclusive treble group” UEFA 22-5-2010. Web.

- “Le squadre che hanno vinto il triplete” Il Post. 21-5-2015. Web.

Foto: Coreografia della tifoseria dell’Internazionale FC allo Stadio Bernabéu il 22 maggio 2010, per la finale della Champions League (Johnny Vulkan/Commons, CC BY–2.0).

sedia pieghevole con struttura il legno e seduta in tessuto. Il nome deriva dalla città dove venivano prodotte: Tripoli, in Libia (allora colonia italiana). Inoltre, per la facilità di trasporto, furono in dotazione alle forze armate italiane durante la guerra di Libia del 1922 – 1932 contro i Senussi di Omar Mukhtar e i gruppi autonomisti della Tripolitania (riconquista della Libia). L’origine della sedia risale però al 1881, quando l’inventore inglese Joseph Beverley Fenby depositò negli USA il brevetto per una sedia pieghevole, poi presentata alla fiera di Saint Louis nel 1904. La sedia di Fenby divenne modello di riferimento per numerose imitazioni, tra cui quella prodotta in India come sedia campale per le forze armate britanniche. La versione italiana era prodotta a Tripoli dalla ditta Paolo Viganò e fu soprannominata appunto “tripolina”, termine che sarebbe poi diventato nome comune di questo tipo di seduta. Il design della sedia di Fenby ispirò altri modelli di sedie pieghevoli, tra i quali la “Paragon” venduta da Harrods dal 1895 e la celebre BKF nota anche come “Butterfly” del 1940, di Bonet–Kurchan–Ferrari (allievi di Le Corbusier).

Le tripoline (o tripolini) sono anche un tipo di pasta lunga pugliese e siciliana, simili alle “reginette” ma ondulate su un solo lato, il cui nome è sempre ispirato alla colonia libica.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 399. ISBN 88–08–08878–2

- A. Bassi, Design anonimo in Italia. Oggetti comuni e progetto incognito

, Firenze: Electa, 2007.

- J. B. FENBY, FOLDING CHAIR”. United States Patent and Trademark Office. July 12, 1881.

In alto: sedia “Paragon” di Harrods, 1940 (Commons/CC-BY-SA 3.0).

triumvirato, dal russo troika (тройка) che significa “terzina”, “tripletta”, “trio”: il termine troika indica in Russia il tradizionale tiro a tre cavalli, solitamente utilizzato per le slitte. È detta troika anche una danza popolare russa in cui un uomo balla con due donne (anziché in coppia). Il termine è entrato nel’uso politico durante la guerra fredda, in riferimento alla struttura governativa dei paesi comunisti che prevede tre vertici: il Partito, il capo del Governo e il capo dello Stato.[1] Già dagli anni 1970[2] anche in Italia il termine troika si è diffuso nel linguaggio politico e giornalistico per indicare un “triumvirato”, ossia un terzetto di persone o istituzioni con incarichi governativi, diplomatici o dirigenziali:

…la nuova «troika» economica, formata dal ministro delle finanze Visentini, da quello del bilancio Longo e dal ministro del tesoro Goria…

Corriere della Sera, 17 agosto 1983[3]

Nell’ambito della politica economica dell’Unione Europea, a partire dal 2010–2011 (in occasione della crisi economica della Grecia) il termine è stato usato in particolar modo in riferimento all’organismo di controllo “informale”[4] istituito nel 2008 per far fronte alla crisi economica europea e costituito dai presidenti della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale, ufficialmente definito come “insieme dei creditori ufficiali durante le negoziazioni con i paesi”[5]

- [1]Ad esempio, il breve governo di Malenkov, Beria e Chruščёv nel periodo successivo alla morte di Stalin (1953–1955).↩

- [2]1973, A. Gabrielli in Epoca del 28 ottobre, citato da G. M. Nicolai (op. cit.)↩

- [3]cit. in Cortelazzo–Cardinale (op. cit.)↩

- [4]Murphy, Jennifer “Le parole russe” in ABCDEuropa, 27-1-2015. Web.↩

- [5]“Cos’è la Troika” in Parlamento Europeo (sito ufficiale).↩

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 399. ISBN 88–08–08878–2

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986.

- Nicolai, Giorgio Maria Le parole russe Bulzoni, 1982. Pag. 337.

Foto sopra: slitta a tre cavalli (troika) durante una gara a Vologda nel 2003 (Commons).

o UFO, oggetto volante non identificato; qualunque fenomeno aereo o presunto tale, rilevato a vista o strumentalmente, la cui natura non possa essere immediatamente individuata dall’osservatore. Deriva dal termine “UFOB”, acronimo dell’espressione inglese Unidentified Flying OBject, la cui “B” finale fu col tempo abbandonata diventando “UFO”. Un regolamento dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti del 12 agosto 1954 (noto come “Airforce Regulation 200–2“) definiva un “UFOB” come «qualsiasi oggetto aereo le cui prestazioni, caratteristiche aerodinamiche o caratteristiche inusuali non siano riconducibili a nessun velivolo o tipo di missile attualmente conosciuto, o che non possa essere chiaramente identificato come un oggetto familiare». Va precisato che si era in piena guerra fredda e l’intelligence dell’aeronautica era probabilmente più interessata alle attività di velivoli sperimentali sovietici che ad eventuali, presunte navicelle di provenienza extra–terrestre: la stessa risoluzione precisa infatti che i due aspetti che interessavano l’aeronautica erano, in primis, la valutazione di una possibile minaccia per la sicurezza nazionale e, in secondo luogo, la possibilità di investigare sull’aspetto tecnologico. Dalla stampa specializzata, verso la fine degli anni ’50 il termine “UFO” entrò nel linguaggio comune come sinonimo di flying saucer, disco volante, nel senso di “presunto velivolo di origine aliena”. A partire dal primo avvistamento riportato dal pilota Kenneth Arnold il 24 giugno 1947, i dischi volanti erano infatti divenuti protagonisti di un folklore alimentato dal clima di paura e segretezza della guerra fredda, ma anche da mistificazioni e frodi. L’interesse popolare verso questi fenomeni, veri o presunti che fossero, non si esaurì però con il periodo storico e nel linguaggio comune il termine UFO è tuttora sinonimo di “navicella aliena”. Tale uso, sebbene radicato, è però etimologicamente improprio: infatti, qualora un eventuale velivolo di origine extra–terrestre venisse effettivamente identificato come tale, cesserebbe di essere “non–identificato” e quindi non dovrebbe più essere definito “UFO”. Le credenze, però, non sempre si accordano con la logica.

Equivalente è l’acronimo OVNI, comune a diverse lingue latine come l’italiano (Oggetto Volante Non Identificato), lo spagnolo (Objeto Volador No Identificado), il francese (Objet Volant Non Identifié) ed il portoghese (Objeto Voador Não Identificado).

In italiano, la locuzione preposizionale a ufo significa senza pagare, a spese altrui (es. «vivere a ufo», «mangiare a ufo»), la cui origine però non ha nulla a che vedere con l’acronimo UFO riferito agli oggetti volanti (→a ufo)

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 403. ISBN 88–08–08878–2

- grazie a Scott Brando di Ufo of Interest.

Foto: presunto oggetto volante non identificato (UFO) fotografato a Passaic, nel New Jersey, tra il 28 ed il 30 luglio del 1952, dettaglio (CIA/Commons).

dal bolognese umarell (s.m. omarello, ometto); è il pensionato di città che, disponendo di molto tempo libero, frequenta gli spazi pubblici cittadini diventando parte dello scenario urbano: «l’umarell è quello che adora guardare i lavori stradali…» Il termine si è diffuso dal 2005 grazie al blog Umarells di Danilo Masotti, da cui il libro Umarells 2.0. Sono tanti, vivono in mezzo a noi, ci osservano… e noi osserviamo loro dello stesso autore (ed. Pendragon, 2010); è spesso utilizzato da Gianluca Nicoletti durante il programma radiofonico Melog su Radio 24 (in onda dal gennaio 2006).

Foto: M. Bellucci/Flickr CC–BY–2.0

(termine desueto) contenitore con beccuccio per versare l’olio di oliva o l’aceto, in terracotta invetriata o, più recentemente, in latta: oliera. Il termine utello è citato sin dalla prima edizione del 1612 del Vocabolario degli Accademici della Crusca e nel Decameron di Boccaccio (1349-1353 circa):

Nella mano un treppiede, e nell’altra mano un’utel d’olio, con una faccellina accesa.

Decameron, novella 96.

Di etimo incerto: forse connesso con il latino ŭter, “otre” (Garzanti) o dall’arabo al uthāl, da cui anche lo spagnolo e francese aludel e l’italiano aludella (Treccani).

- “utello” in Vocabolario degli Accademici della Crusca, 4ª Ed. Firenze: Accademia della Crusca, 1729-1738. Pag. 345.

- “utello” in Vocabolario online. Roma: Treccani. Web.

- “utello” in Garzanti Linguistica. De Agostini. Web.

(sostantivo e aggettivo) appassionato di automobili Volkswagen, o di marchi dello stesso gruppo (come Audi, Seat o Skoda), o più in generale tedesche; chi è solito possedere e guidare vetture di queste marche. Il termine è usato in senso spregiativo o scherzoso dagli appassionati di auto italiane (specialmente →alfisti), in competizione appunto con quelli di auto del gruppo tedesco. Questi ultimi, dal canto loro, altrettanto spregiativamente chiamano l’èappassionato di auto italiane “fiattaro” o “alfiattaro” (portmanteu di alfista + fiattaro) i possessori di auto del gruppo Fiat. Il termine vaggaro, come i suoi già citati analoghi di controparte, è legato al linguaggio proprio delle comunità di appassionati di auto e di tuning, come i club, i forum online o i gruppi social, e alla rivalità tra le stesse in base al marchio preferito. Neologismo di recentissima formazione (fine anni 2000), nasce dal nome Volkswagen (abbreviato in wag, trivializzato con il cambio di “w” in “v” e con il raddoppiamento enfatico della consonante “g”), cui è aggiunto il suffisso nominale –aro, che richiama la parlata romanesca ed è comune a parole spregiative, relative a gruppi marginali o comportamenti discutibili (borgataro, cazzaro e simili, cfr: →aro).

- Secondino, L. “Alfiattari o Vaggari? La rivalità tra i “fan club” degli automobilisti“. 26/11/2018. Web.

Foto in alto: Marcelo Chagal/Pexels.

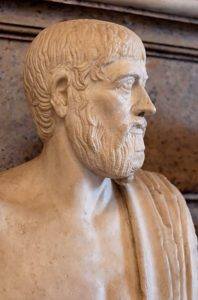

scarto logico, digressione; in uno scritto o un discorso passaggio improvviso da un argomento all’altro senza evidente connessione, ardita ed inaspettata digressione dall’argomento principale. Dal poeta greco Pindaro di Cinocefale (in greco antico: Πίνδαρος, Píndaros; 518 a.C. circa – 438 a.C. circa), tra i maggiori esponenti della lirica corale, i cui componimenti sono caratterizzati da momenti narrativi ricchi di passaggi e scarti improvvisi.

Quindi viene l’estro, o sia volo pindarico, per cui il Poeta si solleva sopra sé stesso, ed apparisce, così per dire, sovrumano. Don Salvatore Corticelli, 1752

Per Attilio De Marchi (Gli elleni nelle istituzioni e nel costume nell’arte e nel pensiero, 1924) l’opera di Pindaro è «di ardua intelligenza per le allusioni storiche e le rievocazioni mitiche, per l’audacia delle costruzioni sintattiche, dei traslati e delle parole composte, e più per quei così detti “voli pindarici” passaggi improvvisi da idea a idea che paiono rompere il filo della connessione… Immagini, quadri, racconti, scorci si succedono con un’esuberanza fantastica, fin faticosa, con una ricchezza di metafore non sempre misurate, con una vivacità di colorito, talvolta stridente, ma anche con una straordinaria potenza di visione e di figurazione». Scrive Ignazio Mastropasqua, nel “Corso di letteratura greca a latina” per la Rivista Contemporanea Nazionale Italiana (dicembre 1866): «Pindaro […] diede fondamento a quello che comunemente addimandasi volo pindarico. Che cosa è il volo pindarico? Esso non è che la espressione del dominio che esercita l’entusiasmo e l’affetto sopra tutti i tipi sensibili. Questi voli alle volte riescono a noi difficilissimi a capire, perché il poeta dominato dallo entusiasmo fa rapide allusioni a cose che noi o non sappiamo o non distintamente vediamo in relazione col soggetto.»

Al di fuori del contesto poetico, l’espressione volo pindarico è utilizzata oggi come antonomasia, per indicare tanto abili passaggi da un’argomento all’altro quanto, in senso ironico o negativo, una digressione artificiosa, esageratamente ricercata e poco attinente; un discorso che salta “di palo in frasca” e non arriva mai al punto:

«Infatti, io domando alla Camera [dei Deputati] se non sia un volo pindarico parlare di impressione morale, quando si tratta di una dichiarazione, che la legge respinge. Tutto ciò che legge respinge non è certo morale altrimenti bisogna volare altissimo ed affermare che si è migliori della legge.»

On. Franco Salaris, Camera dei Deputati 18 giugno 1880.

Sebbene impropriamente, la locuzione volo pindarico è comunemente associata anche ai “voli” di fantasia, di chi cioè si estrania dal discorso o dalla situazione per proiettarsi in un mondo a sé stante.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 11. ISBN 88–08–08878–2

- “pindarico” Una parola al giorno. Web

- “pindarico” Vocabolario online. Roma: Treccani, Web.

- Mastropasqua, I. “Corso di letteratura greca a latina” in Rivista contemporanea nazionale italiana, Anno XV, volume XLVII, fascicolo CLVII, dicembre 1866. Pag. 379.

- Corticelli, Don Salvatore Della Toscana Eloquenza Bologna: Stamperia di Lelio Della Volpe, 1752. Pag. 522.

- Atti Parlamentari Camera dei Deputati (PDF), pag. 530.

Foto: skeeze/Pixabay