padrone, bianco, dallo swahili bwana, “signore”, appellativo con cui la popolazione nera delle colonie si rivolgeva ai bianchi in segno di rispetto. La forma italianizzata buana è attestata dal 1966 (cfr. Sabatini Coletti) come sinonimo ironico di bianco nel senso di europeo:

« Tutti quei buana là fuori, ben al di fuori da tutto questo, non lo fanno mai, se non una volta ogni dieci anni, più o meno, e allora preferiscono chiamarla una guerra»

da Norman Spinrad, Jack Barron Show (traduz. di G. De Vero, 2014).

L’espressione «buana», particolarmente diffusa negli anni ’80, fa anche parte di quello stereotipo razzista di importazione americana che, nelle opere cinetelevisive della seconda metà del novecento, vede il nero relegato a fedele servitore del bianco paternalista.

- “Sì buana” è il titolo di un episodio del film collettivo Dove vai in vacanza?

(1978), parodia del racconto di Hemingway “La breve vita felice di Francis Macomber” (I quarantanove racconti, 1938), nel quale Paolo Villaggio interpreta una improvvisata guida turistica per safari africani.

- Nei dialoghi in italiano del film La Cosa di J. Carpenter (The Thing, USA 1980) il personaggio di Nauls (interpretato da T.K. Carter), che corrisponde allo stereotipo anni’80 del nero fricchettone con i pattini a rotelle, si rivolge ai colleghi bianchi della stazione artica chiamandoli «buana».

- Nel fumetto per ragazzi “Topeka Smith” pubblicato su il Giornalino dal 1986 al 1992 (palese imitazione del ben più celebre Indiana Jones cinematografico) il macchiettistico –anche nel nome– assistente gibutiano Gangolo si rivolge ai bianchi con «buana».

- Si Buana è un doppio album della cantante italiana Mina pubblicato nel 1986.

Foto: Il Colonnello Oreste Baratieri del Regio Esercito Italiano ed il suo “stato maggiore” e guardie indigene a Saati, in Eritrea nel 1888 (Commons).

- “bwana” Sabatini Coletti in Corriere Della Sera (corriere.it)

- vento da settentrione, bora, tramontana oppure violenta tempesta, temporale di breve durata (anche fig.); per estensione chiasso, trambusto, baldoria (attestato dal XVIII secolo): es. «Oh Mussolini faccia dura / quando ti metti a far buriana?» (Curzio Malaparte, 1928).

Di etimologia incerta: potrebbe derivare dal latino boreas, “borea” nome di un vento forte che soffia da settentrione noto anche come “bora” o “borana” (da cui anche burrasca). Nella mitologia greca Boreas (in greco Βορέας) era il nome della personificazione del vento del Nord, figlio del titano Astreo e di Eos, dea dell’aurora, fratello di Noto, Apeliote e Zefiro. Oppure dall’antico slavo буря (burja), “violenta tempesta”, “procella”, che deriva dalla stessa radice indoeuropea *bhaur “ruggire”, “infuriarsi” comune al latino FÙR-ERE, “infuriare”, da cui anche furia. Il Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Panigiani (1907, op. cit.) riporta entrambe le ipotesi. Alcuni propongono anche, come origine, la radice bor– comune alle lingue del gruppo turco con il significato di “volgere”, “trascinare” (Battisti — Alessio, op. cit.) da cui anche il turco burağan, “vento molto forte” e probabilmente il russo buran (буран), nome di un vento freddo verso N-NE caratteristico delle steppe della pianura sarmatica, a Ovest degli Urali. - nebbia fitta, nel lessico marinaresco: il Vocabolario di marina del 1813 di Simone Stratico riporta buriana come «sinonimo di nebbione».

- “buriana” in Panigiani, Ottorino Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana <etimo.it> Web.

- “buriana” in Vocabolario Online Treccani. Web.

- “buriana” in Sabatini Coletti dizionario della lingua italiana <corriere.it>. Web.

- “buriana” in Una parola al giorno. 10 Giu 2011, Web.

- Battisti, C., G. Alessio, Dizionario etimologico italiano. Firenze: Barbera, 1950–57. Vol. I, p. 638.

- Stratico, Simone Dizionario di marina in tre lingue. Milano: Stamperia Reale, 1813. Tomo I, p. 87.

Foto: Unsplash/Pixabay.

anche busilli; difficoltà, punto difficile, nodo della questione; specie in espressioni come «qui sta il busillis» e simili:

Lo prese per mano e lo condusse verso la porta, facendogli coraggio tuttavia; ma diceva intanto in cuor suo: — aqui està el busillis! Dios nos valga!—

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi (1825 – 1827), capitolo XIII

Un uomo come te non scomoda un uomo come me pel semplice piacere di fare una chiacchierata come un vecchio paio di amici. Andiamo dunque al busillis. Che mi vuoi tu?

Ferdinando Petruccelli della Gattina – I suicidi di Parigi (1876) Episodio primo – III

…alle volte vivono come i frati, e quando siamo lì al busillis, tràcchete, è qua la signora con le lagrime e con le unghie.

Antonio Fogazzaro, Malombra (1881), capitolo I

Proprio il prezzo di sofferenze e incagli del venditore darà il tono all’operazione, ed è il busillis del negoziato, che va chiuso entro 20 giorni, quando la BCE esigerà una soluzione…

A. Greco, Repubblica, 6 luglio 2019

Deriverebbe da un’errata sillabazione della frase tardo-latina in diebus illis usata nei Vangeli, dal significato letterale: “in quei giorni”. La tradizione fa risalire l’origine di questa espressione al XII secolo quando un amanuense, ricopiando un testo, incorse nelle parole in diebus illis magnis plenæ (“in quei giorni c’erano grandi ricchezze”), che interpretò erroneamente come indie busillis magnis plenæ (“nelle Indie c’era abbondanza di grandi busilli”). Va detto che fino al VII-VIII secolo circa i testi in latino non avevano la spaziatura tra le parole, il che poteva facilmente indurre in errori simili i lettori inesperti. Secondo quanto racconta lo storico e scrittore gallese Giraldus Cambrensis (1146 – 1223) nella Gemma Ecclesiastica, un chierico chiese al teologo Johanne Cornubiensi (Giovanni di Cornovaglia) chi fosse “Busillis”, pensando che fosse il nome di un re o di un qualche grand’uomo. Il maestro chiese dove avesse letto quel nome e il chierico rispose che si trovava nel messale, indicando le parole «in die» all’inizio di una colonna e «bus illis» all’inizio della successiva: parole che, sillabate correttamente, si leggono “in diebus illis” (“in quei giorni”). Il maestro Giovanni rispose che quella parola oscura aveva origine divina e avrebbe dovuto discuterla con i suoi allievi alla prossima lezione. Quando lo fece, portò invece questo aneddoto, insieme ad altri episodi analoghi, come esempio dell’ignoranza e della mancanza di letture da parte degli ecclesiastici, suscitando l’ilarità della classe.

- Pianigiani, Ottorino “busillis” Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, 1907. <etimo.it>

- “busillis” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- Giraldus Cambrensis, Gemma Ecclesiastica, II, cap. 35 [Enormitatum exempla quae ex imperitia sacerdotum et illiteratura proveniunt] ed. London, 1862 – p. 343

Foto: Önder Örtel / Unsplash

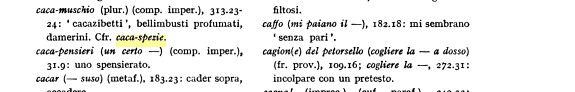

o caca-muschio (scherzoso, spregiativo, att. XVI secolo) bellimbusto, damerino, vanesio, schizzinoso; chi esagera con il profumo o ostenta raffinatezza; più genericamente “uomo profumato”. Da cacare, “defecare”, nel senso figurato di “produrre”, e “muschio” che un’essenza utilizzata nella produzione di profumi: un cacamuschio è quindi una persona talmente piena di profumo, da cacarlo.

Io dico queste cose in còlera, perche io non veggo a dì nostri fra la gioventù, se non una razza di tientibuoni, scrolla pennacchi, frusta scopete, orna cantoni, spazza contrade, piscia spade, & caca muschio, che sono nemici mortali delle conclusioni,…

Nicolò Secchi, L’interesse comedia del sig. Nicolò Secchi (Venezia, 1587) Atto I.

Ladro di un cacamuschio, bisogna bene che in qualche modo tu mi restituisca la roba mia!

Cletto Arrighi, Gli ultimi coriandoli, 1857

Sinonimi, e analoghi per composizione, sono cacazibetto (o cacazibetti), dove lo “zibetto” è un prezioso secreto di origine animale utilizzato in profumeria, e cacaspezie, nel quale il muschio è sostituito dalle spezie, altro bene di lusso, profumato e simbolo di ricchezza.

- Dizionario della lingua italiana, Livorno: Fratelli Vignozzi, 1833. Pag. 440.

- Sergent, Antonio (a cura di) Dizionario della Lingua Italiana. Milano: Francesco Pagnoni Tipografo Editore, 1867. Pag. 184.

- Tassi, Lorenzo (a cura di) Vocabolario della lingua italiana con relazioni di sinonimi e figure rettoriche. Milano: Francesco Pagnoni Tipografo Editore, 1867. pag. 186.

Immagine: Luigi Ponelato, Il cicisbeo, acquaforte da Carlo Goldoni, Opere teatrali, vol. 13 (Venezia, 1790). [PD] Commons

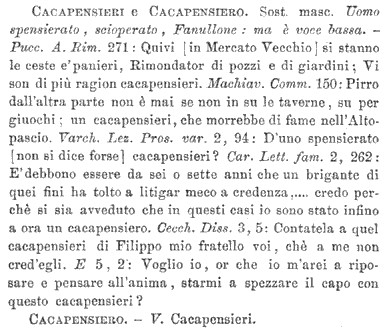

(o cacapensiero, s.m. spregiativo/volgare) chi si mostra sempre assorto nei pensieri, cogitabondo; chi si perde nelle elucubrazioni e trova difficoltà a mettere in pratica qualunque cosa, “segaiolo mentale“; quindi stitico nel produrre, per estensione (sempre spregiativo) scansafatiche, fannullone, perdigiorno. Da cacare (volgare)”espellere dall’ano”, nel senso figurato di “produrre”, quindi che “produce pensieri” più che azioni concrete.

D’uno spensierato non si dice forse cacapensieri?»

Annibal Caro, Lettere (XVI sec.)

…i bighelloni ed i cacapensieri che andavano al ghetto per curiosare.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973)

- “cacapensieri” in Vocabolario degli accademici della Crusca 4ª ed. (1729-1738). Vol 2. pag. 340.

- “cacapensieri” in Vocabolario degli accademici della Crusca 5ª ed. (1863-1923). Vol 2. pag. 340.

- “cacapensieri” in Vocabolario Online. Roma: Treccani. Web.

Foto in alto: statua a Schlosspark Biesdorf, Berlino (Pixabay).

(XVII secolo, spregiativo) bellimbusto, damerino profumato, uomo lezioso che ostenta raffinatezza o che fa il galante con le donne, lacché. Da cacare (volgare) “espellere dall’ano”, nel senso figurato di “produrre”, e “spezie”, beni di lusso un tempo considerate simbolo di ricchezza: il cacaspezie è una persona talmente piena di spezie, da cacarle.

Mentre quell’affumato babbione ciondolava nelle taverne, la puella correva dal proprio coetàneo Toník, un cacaspezie, per giocare con lui a spaccafico.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973) Cap.

Scritto anche caca spezie o caca-spezie, ne fa uso l’Aretino già nel XVI secolo:

…e sì come gli scudi d’uno acquaruolo, rimescolati con quei d’un caca–spezie, son de la medesima valuta, e chi gli piglia non vantaggia questi da quelli, così, essendoci la pecunia, tanto si dee aprir al re quanto al servo.

Pietro Aretino, Dialogo (1536)

…tal ch’io nimico di simili caca spezie, isguaino una freccia, per cavargli il grillo del fegato…

Pietro Aretino, prologo a La Talanta (Commedia, 1542).

Il Dizionario francese–italiano di Giovanni Veneroni (1729, op. cit.) riporta invece come definizione di cacaspezie «un avare», ossia un avaro, forse per confusione con cacastecchi; mentre il Vocabolario Milanese–Italiano di Francesco Cherubini (1839, op. cit.) riporta cacaspezie nella definizione dell’espressione milanese mezza caregadura (mezza caricatura), ossia «chi trae allo schifiltoso, allo smanceroso, allo schizzinoso».

Sinonimi ed analoghi per costruzione sono cacazibetto (o cacazibetti) e caca-muschio (invariabile), nei quali abbiamo sempre il verbo cacare, ma le spezie sono sostituite dallo “zibetto”, costoso e ricercato secreto di origine animale, o dal “muschio”, entrambi utilizzati come ingredienti nella produzione di profumi.

Nelle note alle Sei Giornate di Aretino dell’edizione Laterza del 1969, caca-spezie è proposto come sinonimo di cacazibetti e caca-muschio.

- Veneroni, Giovanni Dictionaire Italien et François, contenant tout ce qui se trouve dans les meilleurs Dictionaires, et particulierement dans celui de La Crusca. Amsterdam: Jacques Desbordes. Tomo I, pag. 89.

- Cherubini, Francesco Vocabolario Milanese–Italiano Milano: Regia Stamperia, 1839. Vol. 1, pag. 225.

- Aretino, Pietro Sei giornate: Ragionamento della Nanna e della Antonia. Roma: Laterza, 1969. 1ª ed. 1534. Pag. 537.

Immagine: Luigi Ponelato, Il cicisbeo, acquaforte da Carlo Goldoni, Opere teatrali, vol. 13 (Venezia, 1790). [PD] Commons

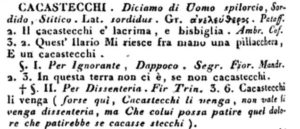

spregiativo, sostantivo e aggettivo invariabile, sec. XIV. Da cacare, “defecare, espellere”, nel senso figurato di pagare (es. nell’espressione figurata cacare soldi, “tirare fuori soldi”, “sborsare”) oppure produrre (nel linguaggio popolare la parola stitico, “che ha difficoltà a defecare”, ha anche il significato di “avaro” o di persona che produce poco, lentamente, es: “scrittore stitico”); e di stecchi (plurale di stecco), qualcosa cioè che di piccolo, sottile, ma che si espellerebbe con grande fatica. Cacastecchi può infatti significare:

- persona spilorcia, avara (cacare=pagare, sborsare) colui cioè che quando deve pagare lo fa con parsimonia, con sforzo, con sofferenza, come se “cacasse stecchi”: quindi un taccagno, arpagone, stitico.

Un uomo spilorcio, sordido, stitico si nominò cacastecchi, e questo vocabolo pure trovasi nel Pataffio, e in alcune antiche Commedie.

Dizionario delle origini, 1828 (op. cit.)

…mugnai cacastecchi attraversano la città con un tiro a quattro: mercanzia stomacosa per una fiera di larve.

A. M. Ripellino, Praga Magica, 1973. Cap. 76.

- persona indecisa, incapace (De Mauro), ignorante, dappoco (Cardinali — Costa, 1820 op. cit.), qui nel senso cioè di “persona da cui ci si cava solo stecchi”, quindi poco (cacare=produrre). Dice Nicia ne La Mandragola del Macchiavelli:

In questa terra non ci è se non cacastecchi, non ci si apprezza virtù alcuna.

Niccolò Macchiavelli, La Mandragola (commedia in prosa), 1518, atto II scena III.

- Dato già per desueto nel 1820, sempre da Cardinali e Costa, è il significato di dissenteria.

- Ne La Trinuzia di Agnolo Firenzuola (1549) si ritrova come imprecazione: «Cacastecchi li venga!», un augurio «che colui possa patire quel dolore che patirebbe se cacasse stecchi» (Cardinali — Costa, 1820 op. cit.), analogo quindi all’odierno «gli pigliasse un accidente!»

“cacastecchi” nel Dizionario della lingua italiana di Costa eCardinali, 1820.

- “cacastecchi” in Il nuovo De Mauro. Internazionale. Web.

- “cacare” in Garzanti Lingusitica. Web.

- “stitico” in il Sabatini Coletti. Corriere della Sera. Web.

- Cardinali, Francesco e Paolo Costa “Dizionario della Lingua Italiana” Bologna: De Masi, 1820. tomo II, pag. 162.

- AA.VV. Dizionario delle Origini — Invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell’agricoltura, ecc. ecc. Milano: Bonfanti, 1828. Tomo I, pag. 515.

Immagine: Hans/Pixabay

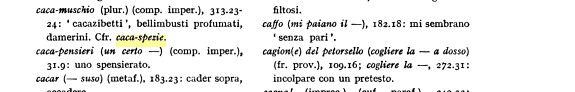

o cacazibetti (spregiativo, att. XVI secolo) bellimbusto, damerino, vanesio, schizzinoso; chi esagera con il profumo o ostenta raffinatezza. Da cacare, “defecare”, nel senso figurato di “produrre”, e “zibetto”, costoso e ricercato secreto di origine animale utilizzato nella produzione di profumi (oggi sostituito da molecole sintetiche): il cacazibetto è quindi una persona talmente piena di profumo, da cacarlo.

Anselmo: Sì, signora, questo è il vero amore, e non quello di certi cacazibetti: gioja…

Carlo Goldoni, Il cavaliere e la dama (1749), Atto III, scena IX

…imparasse ad attendere a gli studij più gravi, e lasciasse gettar il tempo nella lettione de’ Madrigali, de’ Sonetti, e delle Canzoni a quei giovanetti cacazibetto, ne’ quali per l’età loro quelle cose si tolleravano, che severamente erano punite ne’ vecchi.

Traiano Boccalini, Ragguagli di Parnaso (Venezia, Pietro Farri, 1612) Centuria I, Ragguaglio VII.

…pruffumatelli per non dir cacazibetti

Giulio Cesare Croce, L’eccellenza et trionfo del porco (1594)[1].

Le più antiche attestazioni scritte della parola cacazibetto risalgono al XVI secolo e si devono al lucano Luigi Tansillo (1510 – 1568), all’emiliano Giulio Cesare Croce (1550 – 1609) e al napoletano Giovan Battista Marino (1569 – 1625).[1]

Sinonimi, e analoghi per composizione, sono cacamuschio, dove il “muschio” è anch’esso ingrediente di profumeria, e cacaspezie, nel quale lo zibetto è sostituito dalle spezie, altro bene di lusso, profumato e simbolo di ricchezza.

Nelle note alle Sei Giornate di Aretino dell’edizione Laterza del 1969, cacazibetti è definito come «bellimbusti profumati, damerini […] caca-spezie».

- “cacazibetto” in Garzanti Linguistica. Web.

- “cacazibetto” in Vocabolario Online. Treccani. Web.

- Marri, Fabio in Lingua Nostra Vol. XXXVIII fasc. 1-2, marzo-giugno 1977. Pag. 59.

- Aretino, Pietro Sei giornate: Ragionamento della Nanna e della Antonia. Roma: Laterza, 1969. 1ª ed. 1534. Pag. 537.

Immagine: Luigi Ponelato, Il cicisbeo, acquaforte da Carlo Goldoni, Opere teatrali, vol. 13 (Venezia, 1790). [PD] Commons