soprattutto in politica, chi cambia con grande facilità la propria opinione o schieramento politico per tornaconto personale. Deriva dalla locuzione polirematica “voltare gabbana” (equivalente a “voltare casacca”), che significa appunto cambiare opinione radicalmente. Nell’uso corrente il termine voltagabbana è usato spregiativamente soprattutto in riferimento al parlamentare che cambia gruppo o partito per aderire a formazioni anche politicamente contrapposte rispetto a quella con cui è stato eletto:

Corrotti e voltagabbana: Malebolge[1] non vi ricorda l’Italia?

Vittorio Gassman in Corriere della Sera, 1 maggio 1994, pag. 23.

V. anche →gattopardismo.

“Gabbana” (cappa) militare del Reggimento Alpini, I–II Guerra Mondiale (Auckland Museum).

La locuzione sopravvisse alla scomparsa del termine gabbana, dal XX secolo sostituito nel lessico dal più generico soprabito, e fu utilizzata nel secondo dopoguerra in particolare per i fascisti che, caduto il regime, di dissociarono rapidamente dal proprio passato per paura di ripercussioni o per “saltare sul carro dei vincitori” approfittando della nuova situazione:

Fascisti niente altro che desiderosi, caduto il regime …di voltar gabbana il più presto possibile.

Giorgio Bassani, Cinque storie ferraresi (1956)[2]

Chi non aveva fatto in tempo ad aggregarsi alla colonna Mussolini in fuga nel Comasco, o a voltare gabbana, stanato si difese sparando alla cecchina, dalle finestre, dai tetti; i colpi fecero più vittime tra la folla inerme che tra gli attaccanti. In alcuni luoghi piovevano proiettili come grandine.

Domenico Tarizzo, in Tempo Presente,[3] 1960 Vol. 5 pag. 774

Voltare casacca

Sinonimo è il termine voltacasacca,[4] oggi molto meno diffuso.[5] L’espressione voltare casacca compare già nel 1812 in una Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca,[6] dove si suggerisce il termine lioncello con la seguente definizione: «che muta parte dalla state al verno, cioè che volta casacca, e si gitta ora alla parte de’ Guelfi, ed ora a quella de’ Ghibellini»; non dal diminutivo di leone — si precisa — ma in riferimento allo stemma del marchese Maghinardo Pagani da Susinana (XIII–XIV secolo) che fu prima Guelfo per poi passare alla fazione dei Ghibellini per convenienza politica. Altro sinonimo è banderuola («Via col vento: i politici banderuola» Corriere della Sera, 12 marzo 1993).

Polpolarità delle varianti “voltare/mutare gabbana/casacca” sulla base dei risultati della ricerca su Google al 24 aprile 2018: la combinazione poliremica di gran lunga più utilizzata è “voltare gabbana”.

In altre lingue

In portoghese esiste un termine equivalente: vira–casaca, letteralmente “voltacasacca”. Anche in inglese esiste una espressione analoga: turncoat, da to turn (girare) e coat (cappotto), con il significato di “persona che cambia la propria fedeltà”, “traditore”. In tedesco troviamo invece (der) Wendehals (che significa anche “torcicollo”), da wenden (girare) e Hals (collo) con riferimento all’atto di “voltarsi dall’altra parte”.

- [1]Malebolge è il nome dato all’ottavo cerchio dell’Inferno di Dante, nel quale sono puniti i fraudolenti.↩

- [2]cit. in Castoldi — Salvi (op. cit.)↩

- [3]Rivista di politica e arte fondata nel 1956 da Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte.↩

- [4]“voltacasacca” in Dizionario Olivetti. Web.↩

- [5]Dalla ricerca su Google il termine “voltagabbana” restituisce 175 000 risultati, “voltacasacca” meno di 700 (aprile 2018).↩

- [6]Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al vocabolario della Crusca, vol 3º, parte 1ª. Milano: Imperiale Regia Stamperia, pag. 35.↩

Bibliografia

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 423. ISBN 88–08–08878–2

- “Cosa significa voltagabbana?” in Cultura (canale del sito Biografieoline.it). Web.

- “voltagabbana” in Una parola al giorno, 14 marzo 2018. Web.

- “Gabbana” in Dizionario Autobiografico Collettivo, 22 giugno 2012. Web.

- “Gabbana” in Dizionario Hoepli (Repubblica.it). Web.

- “Gabbano” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana. Albrighi & Segati, 1907. <etimo.it>

Immagini

Auckland War Memorial Museum/Wikimedia Commons (CC BY 4.0) 1 , 2

lesione di un diritto, attestato dal 1987 nel linguaggio giuridico; per estensione: ferita (in senso figurato); offesa, fatto che possono creare profonda destabilizzazione. Dal sostantivo neutro latino vulnus che significa propriamente ferita; in italiano vulnus è al maschile ed è come forma plurale (non comune) vùlnera.

La riduzione del numero dei consiglieri Rai costituisce un grave vulnus alla funzionalità dell’azienda.

da La Stampa, 11 dicembre 2002 pag. 10

- “vulnus” in Vocabolario Online, Treccani. Web.

- “vulnus” in Il Nuovo De Mauro, in L’Internazionale. Web.

Immagine in alto: foto di ulleo / Pixabay

portmanteu formato dall’unione di web (nel senso di rete, internet) ed ebete (idiota, ottuso) che indica lo scemo della rete, l’utente idiota dei social network che commenta o interviene nelle discussioni con poca o nessuna cognizione di causa, il “leone da tastiera” che insulta altri utenti, e/o contribuisce con le proprie condivisioni alla propagazione delle cosiddette “bufale”. Il termine nasce dal gergo telematico della fine degli anni 1990, come dimostra un glossario compilato tra il 1993 e il 1998 da Maurizio Codogno (basato in parte sul Jargon File v. 4.0.0 del 1997 e precedenti, a cura di Eric S. Raymond) e ora incluso nel suo sito internet dove viene attribuito a un certo “Ginzo”:

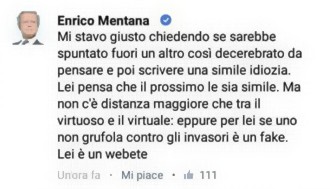

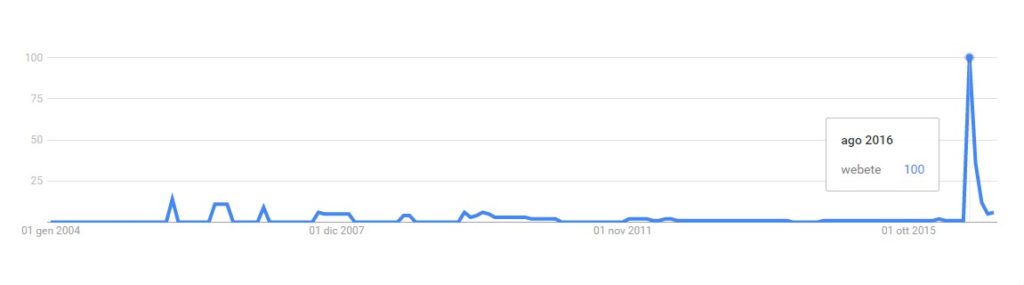

Stando alla definizione riportata, all’epoca il termine indicava però l’utente inesperto, che limitava la sua conoscenza della rete al “WWW” ovvero alla navigazione web: un incompetente, più che un idiota vero e proprio. Nel 2003 tale utente Mamo pubblica su un newsgroup un piccolo “glossario della Usenet italiana ” tale utente Mamo cita il termine –insieme ad altri simili come NETonto– con il significato di “scemo della rete”, attestando forse un cambiamento di significato già avvenuto. Le statistiche di Google Trends attestano ricerche sulla parola webete già dal 2005. Il neologismo è stato riproposto indipendentemente da Maurizio D’Alessio su Kataweb nel 2013 e da Stefano Spolverini nel 2014 sul suo blog. A rilanciare però il termine decretandone il successo sui media e sui social network è stato il giornalista Enrico Mentana in due celebri post il 27 e il 29 agosto sul suo profilo Facebook, in reazione all’ennesima ondata di commenti social–populisti seguiti al terremoto del Centro Italia:

Google Trends dimostra che le ricerche su Google della parola “webete” hanno avuto un picco nell’agosto 2016 (il valore 100 è pari al massimo volume di ricerca raggiunto), dopo il commento di Enrico Mentana, ma che esistono delle ricerche su “webete” già nel settembre 2005. Non sono disponibili statistiche precedenti al 1º gennaio 2004.

Il giornalista ha preso le distanze dal presunto “succcesso” del termine celebrato dai media, sempre nel citato post del 29 agosto, con le seguenti parole: «…Per me è solo una parola ironica utilizzata in uno scambio che non è più su questa pagina: come il “grufola” che era alla riga precedente. Se è “la parola che twitter attendeva”, ecco un buon motivo in più per stare alla larga da quel social e dalle sue vestali. Voi fatene quel che volete: ma per me “webete” finisce qui».

Foto in alto: © Drobot Dean/Fotolia

tipo di distillato prodotto in Irlanda o nordamerica. Il termine è nato nel XIX secolo come variazione ortografica dell’irlandese whiskey, attestato dal 1715, a sua volta deriva dal gaelico uisge beatha che significa letteralmente “acqua della vita”, dall’irlandese antico uisce, “acqua” e bethu “vite”; probabilmente calco dal latino medievale aqua vitae utilizzato dal XIV secolo nella medicina galenica per i distillati (come il francese eau de vie che significa “brandy”). La differenza ortografica tra whiskey e whisky è stata introdotta solo nel XIX secolo. Il termine →whisky si riferisce alla versione scozzese del distillato.

- In Irlanda il whiskey (o Irish whiskey) è un distillato di cereali ottenuto da orzo maltato e non maltato con eventuali percentuali di altri cereali, A differenza dello Scotch whisky (metodo scozzese), nella produzione di Irish whiskey non si utilizza la torba e la distillazione è generalmente continua (o a colonna). Il distillato deve risposare per legge minimo tre anni in botte, ma solitamente sono messi in commercio distillati con un’età minima più alta anche se non superiore ai 10–12 anni. Il whiskey irlandese si caratterizza per essere ricco dei profumi dell’orzo e più in generale dei profumi derivati della fermentazione e dall’evoluzione in botte, a differenza di quelli scozzesi in cui domina la sensazione torbata. Si producono blended (miscela di distillati di vari cereali) e single malt (ottenuti da solo orzo maltato).

- In nordamerica (Stati Uniti e Canada) il whiskey è prodotto a partire da mais (corn whiskey e bourbon) o segale (rye whiskey).

- “whiskey” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

- AA.VV. Il mondo del sommelier

Associazione Italiana Sommelier, 2016. ISBN 978-8899600020

Sopra: whiskey irlandese Tullamore Dew (bogitw/Pixabay).

distillato di cereali prodotto originariamente in Scozia e poi diffusosi in tutto il mondo con diverse variazioni. Il termine whiskey, attestato dal 1715, deriva dal gaelico uisge beatha che significa letteralmente “acqua della vita”, dall’irlandese antico uisce, “acqua” e bethu “vite”; probabilmente calco dal latino medievale aqua vitae utilizzato dal XIV secolo nella medicina galenica per i distillati (come il francese eau de vie che significa “brandy”). La differenza ortografica tra whiskey e whisky è stata introdotta solo nel XIX secolo. Il termine →whiskey si riferisce alla versione del distillato prodotta con metodo originale irlandese (Irish whiskey) o ai distillati nordamericani di mais o di segale.

Il whisky scozzese, detto anche scotch whisky, è suddiviso in tre grandi famiglie: malt whisky, grain whisky e blended.

- Il malt whisky è un distillato prodotto dalla combinazione di orzo, torba e acqua povera di minerali; se l’orzo maltato è prodotto in una singola distilleria si ha il “single malt”, se l’orzo proviene da diverse distillerie si ha il “pure malt”.

- Il grain whisky o “whisky di cerali” si ottiene da frumento e mais non sottoposti a maltazione; essi sono infatti macinati finemente e cotti ad alta temperatura e la fermentazione avviene grazie ad una piccola aggiunta di orzo maltato. Se il whisky è ottenuto da una sola distilleria viene denominato Single Grain, mentre se sono miscelati con altri grain whisky o malt whisky prendono il nome di Blended.

- Il blended oltre che un tipo di whisky viene definita un’arte in cui occorre saper bene miscelare whisky di cereali con whisky di malto. I blended sono stati prodotti a partire dal 1850, sia per ragioni di costo, sia per andare incontro al gusto dei consumatori che volevano un distillato meno aggressivo di quello di malto.

Oltre alla materia prima a distinguere i tipi di whisky è anche la distillazione. Il malt whisky è prodotto tramite una doppia distillazione discontinua, in alambicchi di rame detti pot still, gelosamente custoditi dai distillatori per via dell’influenza che esercitano sul carattere del whisky. È detto discontinuo perché il fermentato è inserito in una caldaia è una volta terminato il processo occorre fermarsi per ricaricare il fermentato e scaricare gli “scarti” di produzione (dette anche “borlande” da cui si ricava glicerina o mangimi). Il grain whisky utilizza invece la distillazione continua tramite colonne di rettificazione dette coffey still: il fermentato viene inserito senza sosta e quindi distillato e le borlande sono continuamente scaricate.

In Scozia ogni whisky deve trascorrere minimo 3 anni in botti di rovere, ma in genere si hanno dai 5 ai 10 anni di invecchiamento. Nel caso dei blended l’età riportata in etichetta indica l’invecchiamento minimo. Gli estimatori del whisky scozzese sostengono tuttavia che il periodo ideale d’invecchiamento in botte sia dai 10-15 anni, fino ad arrivare anche ad alcuni decenni.

- “whiskey” in Online Etymology Dictiona/?p=1671ry. Douglas Harper. Web.

- AA.VV. Il mondo del sommelier

Associazione Italiana Sommelier, 2016. ISBN 978-8899600020

Sopra: whisky scozzese Bowmore (Paeparadox/Pixabay).

camera delle meraviglie; gabinetto delle curiosità: collezione, raccolta più o meno organizzata di reperti straordinari e bizzari, destinati a suscitare meraviglia e curiosità. Per estensione, una qualsiasi raccolta eterogenea di elementi in una mostra, museo, negozio, libro, sito web, anche in senso metaforico. Es:

Basta fare come hanno fatto loro: chiudersi a riccio, negare la verità di uno scrutinio, cercare conforto nella torre d’avorio dove è custodita la Wunderkammer comunista, il museo che raccoglie i frammenti più strabilianti e più puri di un glorioso passato.

da B. Spinelli, “Marchais manda a dire” in La Stampa, venerdì 26 giugno 1987. Anno 121 nº 48. Pag. 1.

Quasi una Wunderkammer, singolare e fornitissimo archivio frutto di anni di ricerche in quell’infinito e affascinante mondo che sono i materiali per l’interior design e l’architettura

da Architectural Digest nº424, ottobre 2016. pag. 46.

Più Wunderkammer che guida tradizionale, Atlas Obscura è dedicato al viaggiatore da poltrona come all’amanti delle avventure più estreme

dalla sinossi di Atlas Obscura, (Mondadori 2017)

…paesaggi e ambienti fitti di segni, intrecciati, a volte cupi e notturni, quasi una wunderkammer fantasmagorica, a riprodurre gli entusiasmi e le angosce tipiche di ogni infanzia…

dalla sinossi di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Ediz. integrale. (Incontri 2018)

Il termine deriva dal tedesco Wunderkammer, appunto “camera delle meraviglie”, che si riferiva a quelle stanze dove, a partire dal Cinquecento e soprattutto nel Nord Europa, facoltosi collezionisti privati raccoglievano ogni sorta di oggetti provenienti da tutto il mondo e che potessero suscitare la meraviglia e lo stupore dei visitatori. Pur prive delle caratteristiche e sistemazione delle raccolte museali, le Wunderkammer cinquecentesche sono considerate precorritrici dei moderni musei (alcune di esse, ereditate da privati e messe a disposizione del pubblico, divennero effettivamente tali). In tedesco queste raccolte sono chiamate anche Panoptikum (dal greco pānoptikón, “che fa vedere tutto”), solitamente più utilizzato per i musei delle cere.

Maiuscolo o minuscolo

In tedesco Wunderkammer è sempre scritto con la lettera maiuscola come tutti i sostantivi. Questa grafia viene solitamente rispettata in italiano, tuttavia viene talvolta scritto con la lettera minuscola come avviene per altre parole tedesche, ad esempio leitmotiv.In alto: frontespizio del Museum Wormianum 1655 raffigurante il gabinetto delle curiosità di Ole Worm, medico e antiquario danese (1588–1655). Sotto: alcuni oggetti dalla mostra “Una Wunderkammer ottocentesca. Itinerario tra le rarità collezionistiche di Frederick Stibbert” (Museo Stibbert, Firenze, 2016).

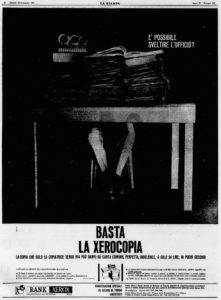

copia xerografica, fotocopia (1963): copia ottenuta mediante xerografia, procedimento elettrostatico di stampa a secco utilizzato nella riproduzione (fotocopiatura) dei documenti, alla base del funzionamento delle fotocopiatrici elettrofotografiche.

I discorsi, le relazioni, i rapporti del Concilio Ecumenico in Vaticano vengono riprodotti in xerocopia.

da Epoca, Milano 1 Marzo 1964 (Vol LIV) pag. 20.

Deriva dall’abbreviazione di “copia xerografica”, da xerografia (nome della tecnica di riproduzione, in inglese xerography), a sua volta dal greco Xeròs (ξερος), “secco”, per distinguerla dai processi precedentemente utilizzati come la mimeografia o ciclostile che richiedevano soluzioni acquose. Il termine xerography fu coniato dalla Haloid Photographic Company di Rochester (New York), che nel 1947 aveva ottenuto la licenza per produrre macchine riproduttrici basate sul metodo elettrofotografico inventato e brevettato dal fisico ameriano Chester Floyd Carlson (1906 – 1968). Tale processo era stato inizialmente chiamato electrophotography ma l’azienda ritenne che fosse troppo complesso e di scarso appeal commerciale; così – consultato un professore di lingue classiche all’università statale dell’Ohio che suggerì il greco Xeròs – la Haloid, d’accordo con Carlson, decise di chiamare il processo xerography, da cui xerocopy. Nel 1948 la Haloid registrò il nome Xerox come marchio commerciale (che deriva quindi dal nome comune, e non viceversa) per le proprie macchine copiatrici, nome ispirato a quello della Kodak che termina anch’esso con la stessa lettera con cui inizia. Nel 1951, poi, l’azienda stessa cambiò il nome in Haloid Xerox e nel 1961 definitivamente in Xerox.

La Xerox 914, nota come “Ox Box”, fu la prima copiatrice xerografica di grande successo.

Da un tavolo ha sottratto, per il tempo necessario a farne una xerox, l’articolo […] attorno a cui il comitato aveva discusso accesamente per ore.

in Belfagor – rassegna di varia umanità (rivista letteraria), 1989 (vol. 44). Pag. 346.

- [1]Sul quotidiano La Stampa compare per la prima volta in un’inserzione pubblicitaria nel 1963. ↩

- [2]Progresso Fotografico, 1895. (Anno II) Pag. 44 ↩

- Wirtén, Eva Hemmungs: No Trespassing: Authorship, Intellectual Property Rights, and the Boundaries of Globalization. University of Toronto Press, 2004 pagg. 60-63.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi: Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 247. ISBN 88–08–08878–2

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984 Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 207.

- Elliot, Giacomo: Parliamo itang’liano: ovvero, le 400 parole inglesi che deve sapere chi vuole fare carriera Rizzoli, 1977. Pag. 40

- Duranti, Alessandro. Culture e discorso: un lessico per le scienze umane. Milano: Booklet, 2002. ISBN 978-8869161599

nativo o abitante degli Stati Uniti d’America. L’origine del termine è incerta, si ipotizza possa derivare o dalla parola scozzese yankee “furbo”, o dall’irlandese Jankin “piccolo Jan”, o anche dalla pronuncia indiana di anglais (tuttavia, nessun termine che richiami yankee è stato trovato in documenti di qualsiasi lingua dei nativi americani). Il primo uso documentato del termine risale al 1758, in una lettera del generale britannico James Wolf, che così si riferisce — in senso dispregiativo — alle truppe coloniali americane sotto il suo comando. Le truppe inglesi durante la guerra di indipendenza chiamavano yankee i ribelli americani. Oggi il termine è genericamente usato in tutto il mondo con il significato di statunitense, non solo in riferimento alle persone (es. “cultura yankee”).

militari yankee in marcia verso Cremona

Corriere della Sera, 2 settembre 1988, pag. 36

Negli Stati Uniti invece si intende per yankee un americano del nord o più precisamente del New England, regione dove si stabilirono i “padri pellegrini”. Lo scrittore americano Elwyn Brooks White (1899 – 1985) riassume così i diversi significati della parola yankee a seconda della prospettiva geografica:

To Americans, a Yankee is a Northerner.

To Northerners, a Yankee is an Easterner.

To Easterners, a Yankee is a New Englander.

To New Englanders, a Yankee is a Vermonter.

And in Vermont, a Yankee is somebody who eats pie for breakfast.

Per gli americani, uno Yankee è del nord.

Per quelli del nord, uno Yankee è del nordest.

Per quelli del nordest, uno Yankee è del New England.

Per quelli del New England, uno Yankee è del Vermont.

E in Vermont, uno Yankee è qualcuno che mangia la torta a colazione.

- “Yankee” American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin Harcourt.

- “Yankee“. National Geographic Education – Encyclopedia.

Sopra: dettaglio del dipinto Yankee Doodle o The Spirit of ’76 di A.M. Willard (Commons)