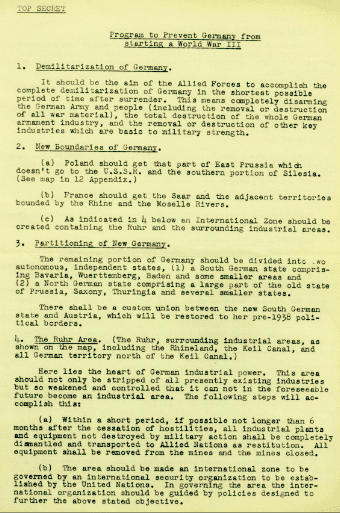

1 – Il presidente Franklin D. Roosevelt (alla guida) con il segretario del tesoro Henry Morgenthau Jr. nel 1934.

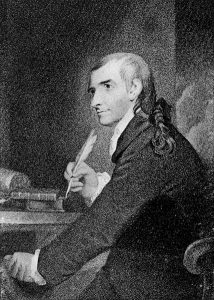

Henry Morgenthau Junior è stato il Segretario al Tesoro del presidente Roosevelt, di cui era amico di lunga data, dal 1934 al 1945. Come il cognome suggerisce la sua famiglia era originaria della Germania, ma essendo di origine ebraica si può ben immaginare la sua avversione al regime nazista. In ogni caso Morgenthau come l’ampia maggioranza dei Deutschamerikaner, tra cui anche Eisenhower, era un americano in tutto e per tutto senza più alcun legame sentimentale con la patria d’origine. Stando alla sua versione nell’agosto del 1944, mentre era in volo sull’Atlantico diretto in Europa, lesse un memorandum del Dipartimento di Stato sul futuro della Germania con cui era profondamente in disaccordo. Il memorandum teorizzava di tenere sotto controllo il potenziale di guerra della Germania ma si opponeva a una larga privazione dell’industria pesante tedesca, puntando invece a integrarne l’economia in quella mondiale. Le ricerche storiche tendono a identificare il memorandum indicato da Morgenthau con il Report of the Executive Committee on Economic Foreign Policy approvato il 4 agosto del 1944. Morgenthau ne parlò con il generale Eisenhower il 7 agosto presso il suo quartier generale in Inghilterra. Stando ai testimoni una volta ascoltato il memorandum, Eisenhower rispose in maniera molto netta: «Non sono interessato all’economia della Germania, e personalmente non vorrei rafforzarla se questo la renderà più facile per i tedeschi. Le richieste di pace morbida arrivano da persone che pensano di rendere la Germania un bastione contro la Russia. Vero, la forza della Russia era fantastica. Ma la Russia ora ha avuto tutto ciò che poteva digerire, e i suoi problemi attuali la terranno occupata fino a molto tempo dopo che noi saremo morti. L’intera popolazione tedesca è un drogato e non c’è ragione di trattare un drogato gentilmente. La miglior cura è lasciare i tedeschi a stufare nel loro stesso sugo». Morgenthau pensò che Eisenhower fosse d’accordo con la sua visione e argomentò, avendo studiato anche agricoltura, «che le persone che vivevano vicino alla terra tendevano a essere tranquille e pacifiche per natura, a essere solidamente indipendenti e ostili alla tirannia esterna. Perché non fare della Germania una nazione prevalentemente di piccoli agricoltori? Perché non risolvere il problema del prurito al dito del grilletto rimuovendo il grilletto?».

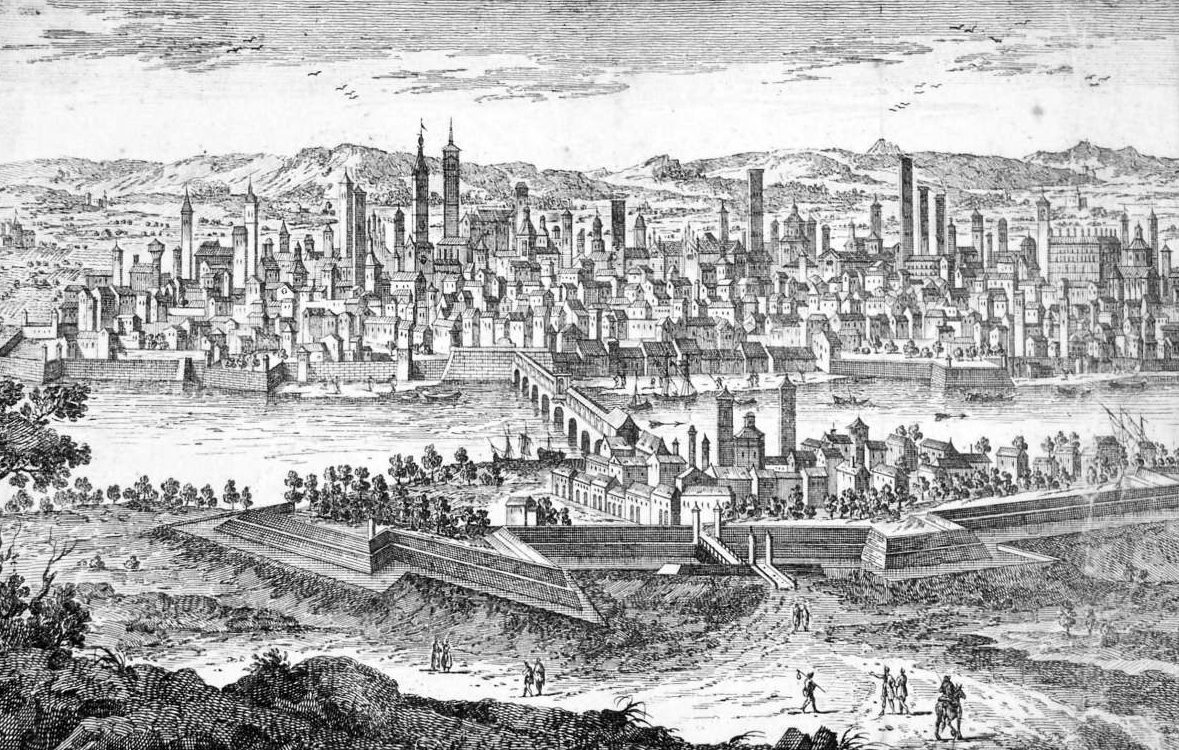

2 – Trattori nel centro di Crenglingen, Baden-Württemberg, 1960 circa. Nelle aree rurali molte famiglie utilizzavano i trattori come mezzi di locomozione, in sostituzione cioè dell’automobile. Se il piano Morgenthau fosse stato applicato in toto, forse l’intera Germania avrebbe avuto questo aspetto.

Qualche giorno dopo Morgenthau ebbe modo di confrontarsi anche con il suo omologo britannico e con Churchill, cogliendo che anche i britannici avevano posizioni diverse; da una parte chi era favorevole a una forte Germania post guerra sia come potenziale mercato sia come parziale contrappeso alla Russia, dall’altra chi credeva che un approccio morbido avrebbe insospettito i russi e reso difficile la collaborazione postbellica tra le tre potenze (più una linea di pensiero intermedia tra le due). Churchill era più interessato a discutere della grave situazione economica britannica ma Morgenthau ebbe l’impressione che, pur con qualche piccola riserva, il primo ministro fosse d’accordo con lui.

Il 12 agosto Morgenthau incontrò alcuni funzionari americani, tra cui l’ambasciatore americano nel Regno Unito John Gilbert Winant sul “problema tedesco”, e aprì la discussione esprimendo il suo desiderio di rendere la Germania un paese di piccoli agricoltori. L’incontro proseguì sulle varie informazioni in possesso circa le intenzioni britanniche e sovietiche sulla Germania, i tempi stimati per la ricostruzione e si concluse con l’intervento dell’assistente di Morgenthau, Harry D. White, sull’obiettivo di evitare che la Germania potesse mai ritentare di condurre una guerra per la conquista del mondo: tutto il resto era secondario, comprese le riparazioni di guerra, e se si fosse reso necessario ridurre la Germania a potenza di quint’ordine allora andava fatto. Nei giorni successivi Morgenthau e White incontrarono Winant e il segretario per gli affari esteri britannico Anthony Eden; dagli incontri emerse che alla conferenza di Teheran[2] si era discusso di un piano, in accordo con l’URSS, di partizione della Germania in tre o cinque parti. Quella decisione però non era stata ancora comunicata ai livelli più bassi e comunque vi erano anche pareri contrari come quello di Sir William Strang, del Foreign Office britannico, preoccupato circa l’effettiva possibilità di controllare una Germania divisa in più parti e relativa capacità di onorare le riparazioni di guerra. Morgenthau concluse il giro d’incontri dicendo che avrebbe riportato al Presidente e al segretario di Stato Cordell Hull ciò che aveva appreso, sintetizzando: «Il Dipartimento di Stato parlava di ricostituzione della Germania in una famiglia di nazioni. Il Tesoro britannico era interessato alla Germania come mercato del dopoguerra. L’esercito voleva fare un buon lavoro. L’European Advisory Commision, ignorando blandamente le istruzioni di Teheran, stava pianificando in termini di Germania unita».

3 – Mietitura in Genfer Straße, Berlino 1946. Nei primi anni del dopoguerra il paese affrontava una grave crisi alimentare e l’agricoltura di sussistenza, inclusi gli orti di guerra, era essenziale per garantire la sopravvivenza della popolazione: anche senza il piano Morgenthau, la Germania assomigliò ugualmente ad una immensa fattoria.

Al ritorno negli Stati Uniti Morgenthau incontrò per primo Hull, il quale leggendo il rapportò sussultò dicendo che non sapeva nulla delle decisioni di Teheran e che non gli era stato permesso di leggere i verbali di quell’incontro; Morgenthau era incredulo e gli chiese che cose intendesse fare con la Germania ma Hull rispose che non poteva fare nulla e che le decisioni erano a un più alto livello e che erano di competenza del Dipartimento della Guerra. Il giorno dopo incontrando Roosevelt Morgenthau gli riferì che nessuno a Washington o a Londra stava lavorando sul “che fare della Germania” seguendo le linee guida emerse a Teheran. Roosevelt non sembrò turbato, pensava che in un colloquio di mezz’ora con Churchill avrebbe potuto correggere la situazione e aggiunse che occorreva essere duri con il popolo tedesco, non solo con i nazisti, perché loro erano stati duri con la nazione americana. Il 25 agosto le divisioni sul che fare emersero nuovamente a seguito della prima lettura da parte del presidente del manuale, consegnatogli da Morgenthau, redatto dallo SHAEF Military Government[3] sulla Germania e nel quale si indicava, tra le altre cose, di conservare l’altamente centralizzato sistema amministrativo tedesco, di utilizzare ufficiali tedeschi nell’amministrazione e di provvedere a fornire una dieta quotidiana da 2 000 calorie alla popolazione mediante le importazioni. Morgenthau commentò con il Presidente che c’erano due tipi di persone: «Chi, come Eden, che crede che si debba cooperare con la Russia, e che dobbiamo fidarci della Russa per la pace del mondo… e gli altri raffigurati dall’osservazione di Mr. Churchill che ha detto ‘Cosa avremo tra la neve bianca della Russia e le bianche scogliere di Dover?’». Roosevelt alzò lo sguardo e disse che apparteneva alla stessa scuola di Eden. Il presidente rilesse poi il manuale e rispose con un memorandum, indirizzato al segretario alla Guerra Henry Lewis Stimson e a Hull, in cui criticava il documento e sottolineava la massima importanza di far realizzare al popolo tedesco che la Germania è una nazione sconfitta individualmente e collettivamente. Il testo fu rivisto e le osservazioni di Roosevelt attestavano la sua vicinanza alla visione di Morgenthau, ma l’obiettivo principale per il presidente era di giungere alla conferenza del Quebec con una politica unificata di negoziazione sul futuro della Germania. Il presidente, in accordo con Stimson, nominò una commissione di gabinetto sul tema a cui avrebbero dovuto partecipare i dipartimenti guidati da Stimson, Hull e Morgenthau.

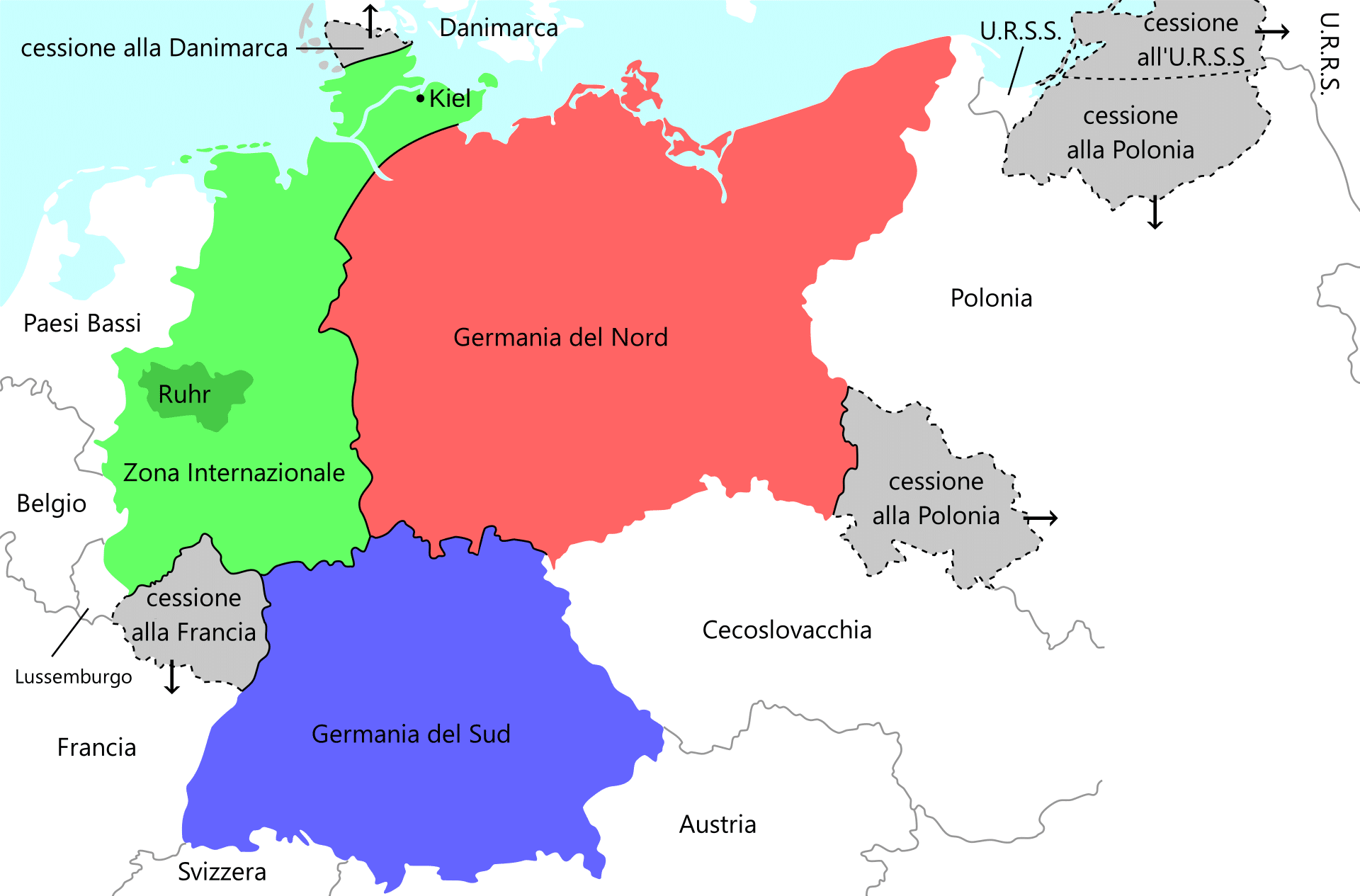

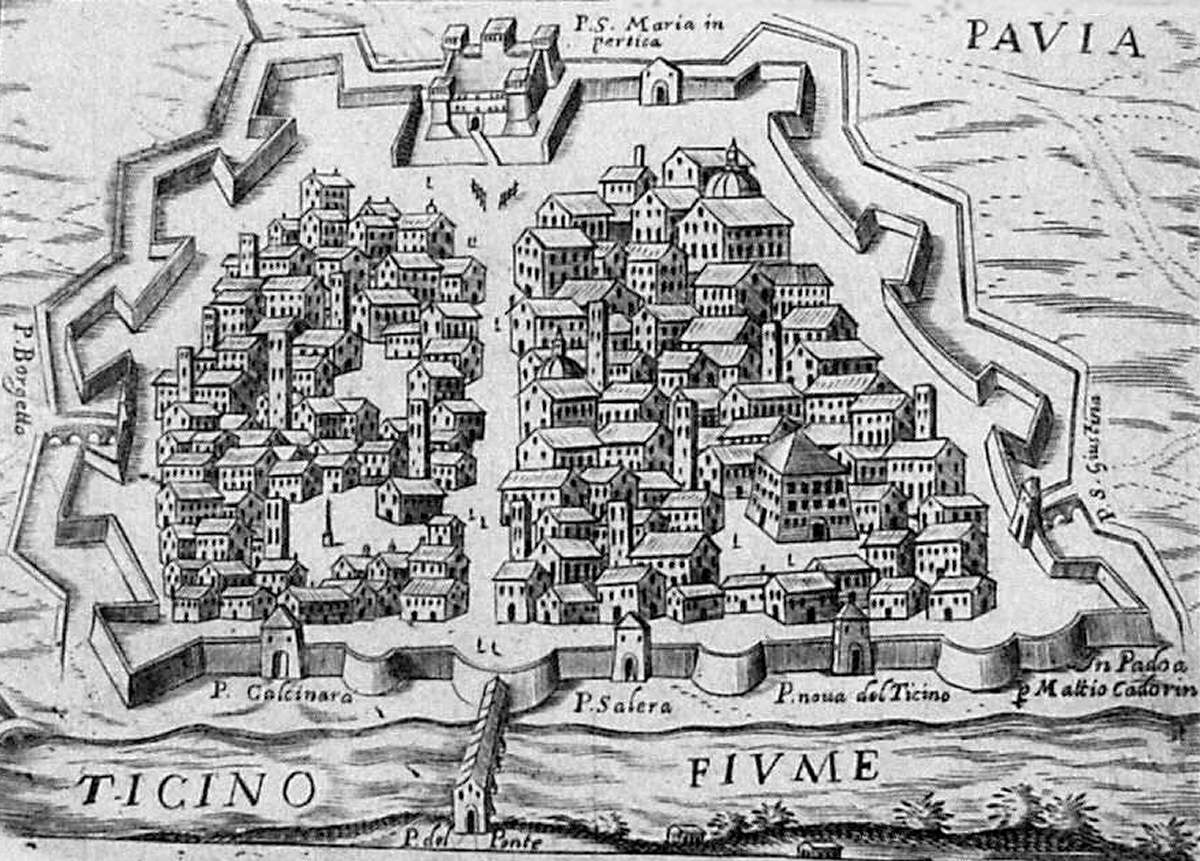

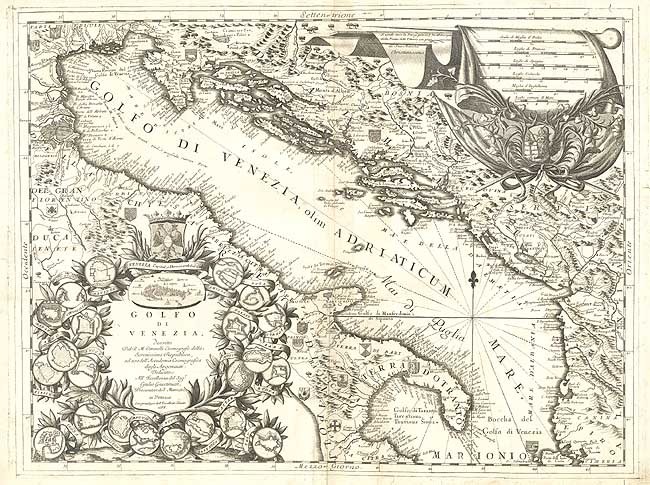

4 – Mappa della Germania con le suddivisioni proposte dal piano Morgenthau.

Il primo settembre il dipartimento del Tesoro presentò il suo piano, tramite Harry White, che si basava su tre punti principali: cessione di territori ad altre nazioni, suddivisione del territorio, de-industrializzazione. I territori da cedere erano la Slesia e la Prussia Orientale a Russia e Polonia, la zona della Saar alla Francia, e il territorio a nord del canale di Kiel alla Danimarca. Il resto sarebbe stato diviso in tre parti: una zona internazionale che andava da Kiel a nord fino al fiume Meno a sud e che includeva il bacino della Ruhr, uno stato della Germania del nord e uno del sud. Sarebbe poi stata creata un’unione doganale tra lo stato della Germania del Sud e l’Austria (da riportare ai confini pre-1938), mentre non sarebbe stato possibile il commercio tra la zona internazionale e il resto. Tutti e tre avrebbero dovuto contribuire con impianti industriali, equipaggiamento e forza lavoro al recupero di zone devastate dalla guerra altrove. Infine l’amministrazione civile e di polizia sarebbe stata primaria responsabilità delle nazioni confinanti, in modo da ritirare anticipatamente le truppe americane una volta cessati i combattimenti.

5 – Il “piano Morgenthau” prevedeva la creazione di una Germania del Nord ed una del Sud, una “zona internazionale” ad ovest (che avrebbe incluso la regione della Ruhr) e la cessione di alcune aree (in grigio) ai paesi confinanti: Danimarca, Francia, Polonia e Unione Sovietica.

Il piano del Dipartimento di Stato invece si opponeva a un trasferimento industriale di vasta portata che avrebbe portato milioni di tedeschi a patire la fame o a emigrare; sosteneva che il carbone e la bauxite tedeschi erano necessari al resto d’Europa così come tutti i beni industriali normalmente esportati dalla Germania; si opponeva alla forzata partizione della Germania puntando invece a una divisione della Prussia in piccoli stati e a supportare uno stato federale decentralizzato ma con i confini grossomodo pre-1938. La Germania doveva contribuire alla ricostruzione dell’Europa e al ripristino dell’economia internazionale e poteva anche essere riammessa senza discriminazione nei consessi internazionali. Il commento del dipartimento alla Guerra fu che il piano del Tesoro poneva delle difficoltà all’esercito nell’amministrare il tutto. Due giorni dopo il consigliere presidenziale, ed ex segretario del commercio, Harry Hopkins incontrò i membri del dipartimento di Stato in cui sembrò condividere le loro perplessità e critiche al piano del Tesoro; nel mentre Morgenthau cercava di rafforzare la sua posizione parlando del suo piano direttamente con Roosevelt presentandogli delle bozze in corso d’opera. Lo stesso Morgenthau però non ne fu soddisfatto e chiese ai suoi misure ancora più drastiche: rimozione di tutte le industrie della zona internazionale e spostamento di tutti gli operai e tecnici industriali e rispettive famiglie dall’area; le miniere dovevano essere distrutte; tutte le scuole e università dovevano essere chiuse fino alla riorganizzazione con appropriati testi rieducativi; la zona internazionale doveva essere governata dalle future Nazioni Unite.

6 – Berlino, luglio 1946: agricoltura nel Tiergarten distrutto dalla guerra. Sullo sfondo, da sinistra a destra: memoriale ai soldati sovietici caduti, il Reichstag, la Porta di Brandeburgo.

Seguirono revisioni dei testi e altri incontri con il presidente, in cui Roosevelt sottolineò che non era d’accordo con gli economisti sulla necessità di una forte industria tedesca e per quanto lo riguardava avrebbe voluto rimettere a posto la Germania come paese agricolo. Il comitato si riunì di nuovo il 9 settembre, giorno della partenza di Roosevelt per la Seconda Conferenza del Quebec, arrivando a concordare su gran parte del memorandum ma rimanevano tre punti principali e uno secondario su cui c’erano divergenze di vedute. Le tre principali erano la partizione della Germania, la rimozione o distruzione dell’industria civile, e metodo e misura del trasferimento di industrie e relativo equipaggiamento come riparazione di guerra. La questione secondaria era che fare dei gerarchi nazisti e dei criminali di guerra.

8 – Henry Morgenthau Jr. agricoltore presso la sua fattoria Fishkill Farms nello stato di New York.

Roosevelt partì per il Quebec e i membri del suo governo avevano dedotto che il punto di vista del presidente era: a favore della spartizione della Germania (in base a quanto discusso a Teheran), la sua determinazione a rendere i tedeschi pienamente consapevoli della sconfitta, la sua preoccupazione circa la competitività di una Germania ristabilita e la sua preferenza per una distruzione della forza economica tedesca. Queste idee confermavano la vicinanza di Roosevelt alle idee di Morgenthau e spiegano perché il Segretario del Tesoro redasse il suo piano come una proposta effettiva per il futuro della Germania sconfitta. Roosevelt chiese a Hull e Morgenthau di accompagnarlo in Quebec, ma Hull rifiutò adducendo di essere troppo stanco e di non stare troppo bene e che preferiva quindi lavorare per la conferenza di Dumbarton Oaks.[5]Morgenthau accompagnò per un tratto in treno Roosevelt, fermandosi poi alla propria fattoria nei pressi di Fishkill, ed è probabile che parlarono del piano che aveva infine redatto e che conteneva i seguenti punti principali:

- una larga definizione di demilitarizzazione che includeva dalle basi industriali alla forza militare;

- nuovi confini e un piano di spartizione della Germania;

- l’internazionalizzazione dell’area della Ruhr e lo spostamento di tutto l’equipaggiamento industriale ivi presente agli alleati;

- un piano per le riparazioni di guerra basato sul capitale industriale e umano e non sulla produzione corrente;

- chiusura di tutte le scuole e le università fino alla riorganizzazione dei programmi didattici, controllo di radio e giornali;

- la decentralizzazione statale (nei limiti della partizione);

- nessun mantenimento o rafforzamento dell’economia tedesca da parte del Governo Militare (eccezion fatta per ciò che era necessario per le operazioni militari);

- controllo internazionale sullo sviluppo dell’economia tedesca;

- programma agrario con suddivisione delle grandi proprietà in piccoli appezzamenti;

- trattamento dei criminali di guerra;

- proibizione di uniformi e parate militari per un appropriato periodo di tempo;

- confisca di tutti i velivoli militari e civili, alianti compresi;

- la vigilanza sulla Germania da parte dei vicini in modo da ritirare rapidamente i soldati americani;

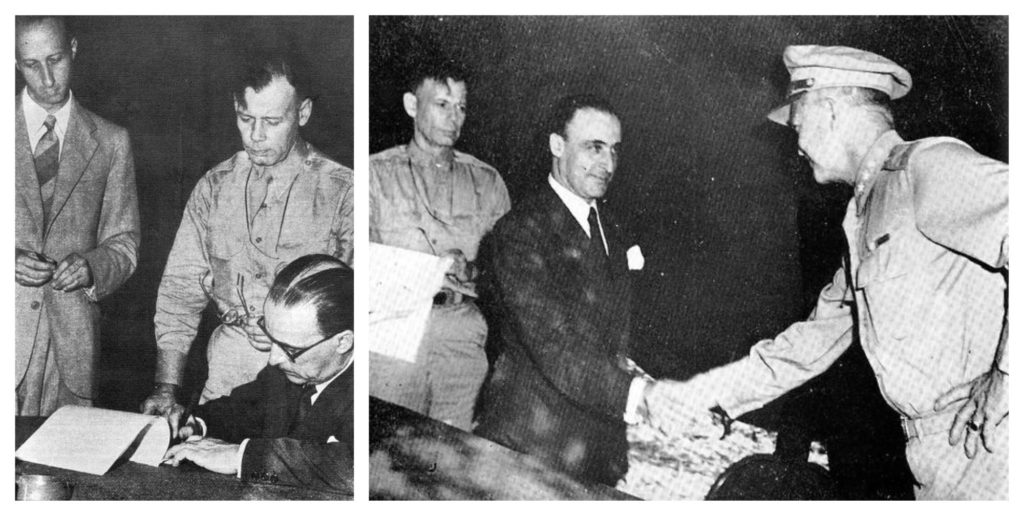

Il 12 settembre Morgenthau fu convocato in Quebec dal presidente e arrivò nel pomeriggio del 13; la sera stessa a cena Roosevelt gli chiese di discutere le sue idee insieme a Churchill. Stando allo stesso Morgenthau Churchill borbottò durante la spiegazione, lanciandogli occhiate al vetriolo, e non appena concluse il discorso sbottò poiché quel piano «era come incatenarlo a un tedesco morto». Churchill continuò «Sono totalmente a favore del disarmo della Germania ma non dovremmo impedirle di vivere decentemente. Non si deve permettere che i tedeschi muoiano di fame. Non si può incriminare un’intera nazione». Morgenthau provò a replicare che, durante la loro ultima conversazione a Londra, Churchill temeva un Gran Bretagna indigente nel dopo guerra e che il suo piano avrebbe aiutato la riprese delle esportazioni britanniche ma Churchill ribatté che il suo popolo, una volta raffreddate le passioni, non avrebbe tollerato la repressione della Germania. Roosevelt intervenne per ricordare a Churchill che fu Stalin a Teheran a chiedere che l’industria tedesca fosse distrutta, e dal dibattito che seguì emerse come la preoccupazione di Churchill fosse che il piano Morgenthau comportasse la riduzione del lend-lease, e in generale degli aiuti americani per il dopo-guerra, poiché offrivano il mercato tedesco come compensazione per le merci britanniche. Roosevelt alla fine rinviò le discussioni al giorno dopo. Per la sfuriata di Churchill Morgenthau riferì di non aver chiuso occhio quella notte e annotò: «non ho mai ricevuto una tale fustigazione verbale in vita mia».

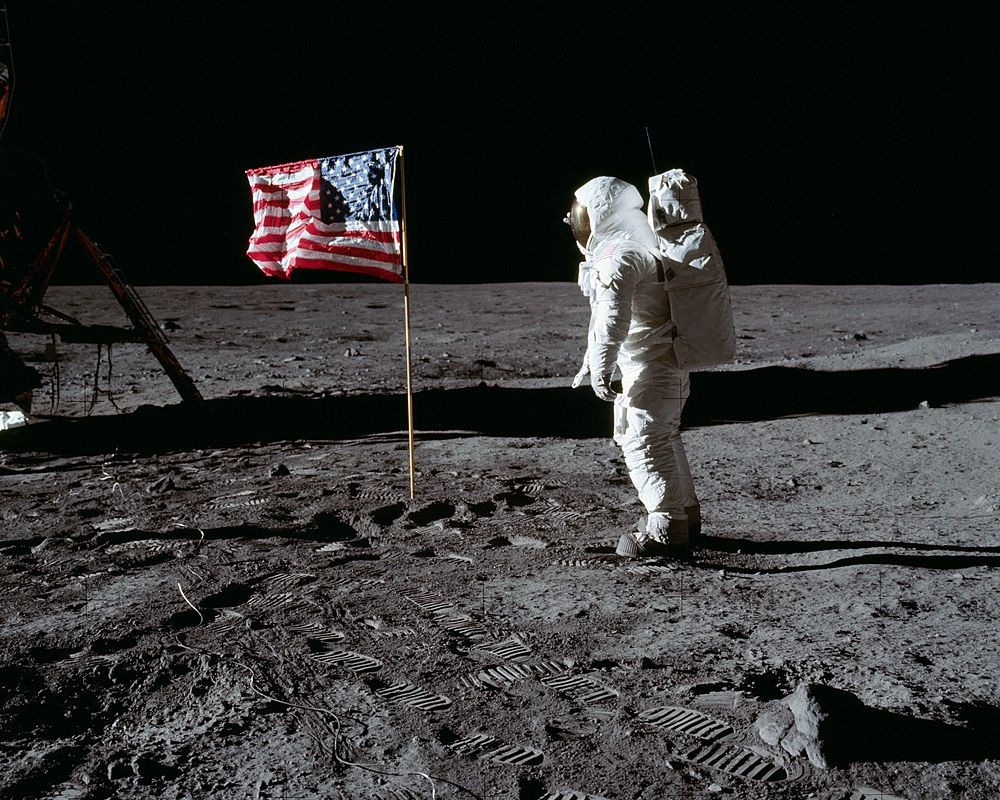

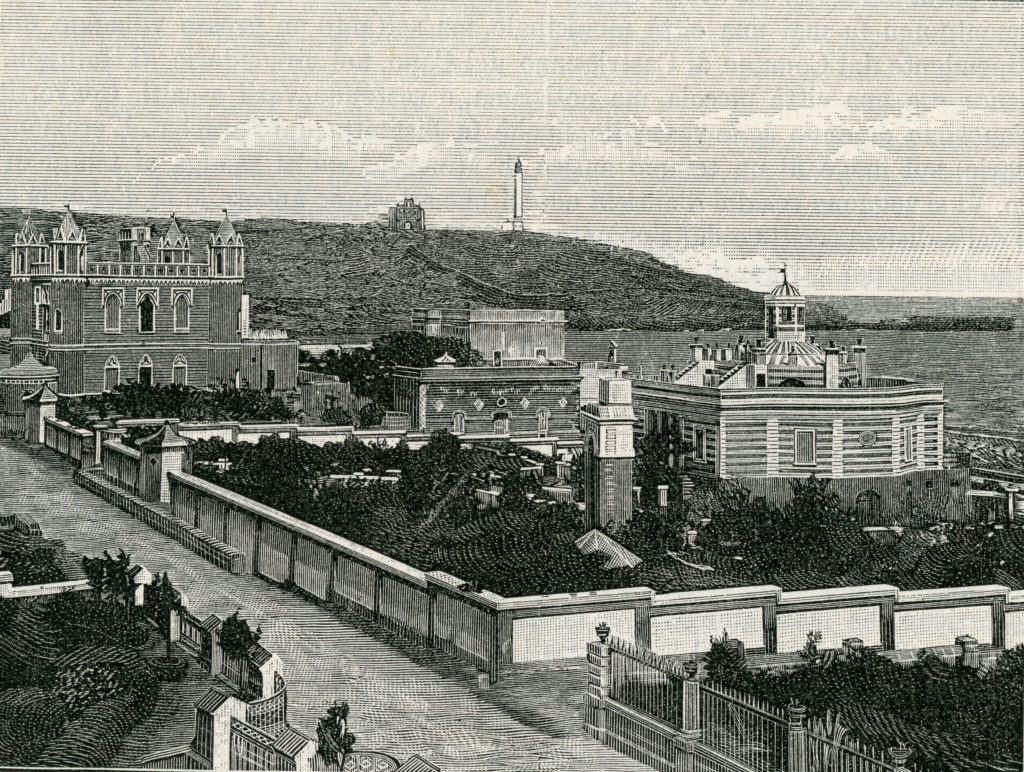

9 – Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill alla II Conferenza di Quebec, in Canada, il 12 settembre del 1944. La foto è stata scattata su un terrazzo della Citadelle, fortificazione militare del XIX secolo a Quebec City.

A mezzogiorno del 15 settembre Roosevelt firmò l’impegno degli Stati Uniti ad aumentare gli aiuti del lend-lease per la felicità di Churchill che aveva le lacrime agli occhi; a seguire Churchill volle leggere il memorandum compilato da Morgenthau e dal suo fidato amico il visconte Cherwell[6] per trovare una convergenza sul futuro della Germania. Non soddisfatto Churchill ne dettò uno nuovo più duro per l’incredulità, e l’ostilità, del suo ministro degli Esteri Eden che contestò che lui e il primo ministro si erano esposti pubblicamente su una posizione diversa. Infastidito Churchill tagliò corto rimbrottando al suo ministro che «il futuro del mio popolo è in gioco e quando dovrò scegliere tra il mio popolo e il popolo tedesco, sceglierò il mio popolo». Nella nuova bozza Churchill acconsentì, su richiesta di Roosevelt, che l’industria sarebbe stata repressa in tutta la Germania e non solo nella Ruhr. Fu quindi letto il nuovo documento di 226 parole in cui si stabiliva la conversione della Germania «in un paese principalmente agricolo e pastorale[7] nel suo carattere» che Roosevelt sottoscrisse scarabocchiando “O.K. F.D.R.”, mentre Churchill scrisse le sue iniziali e la data “W.S.C. 159”. Probabilmente Roosevelt e Churchill si erano accordati sul fatto che il documento doveva tranquillizzare i sovietici, sia mostrando accordo sulle richieste di Stalin a Teheran sia fugando i loro timori di una pace separata tra occidentali e nazisti alle loro spalle. La conferenza in Quebec era conclusa e Morgenthau annotò di essere tremendamente felice per aver ottenuto ciò che sperava dettato direttamente da Churchill.

10 – «Vogliamo il carbone, vogliamo il pane»: manifestazione a Krefeld nel marzo del 1947. Gli oppositori del Piano Morgenthau temevano che un’economia puramente agraria non sarebbe stata in grado di sfamare la numerosa popolazione tedesca e che gli occupanti alleati nei territori tedeschi avrebbero presto dovuto affrontare una rivolta e un’anarchia su larga scala.

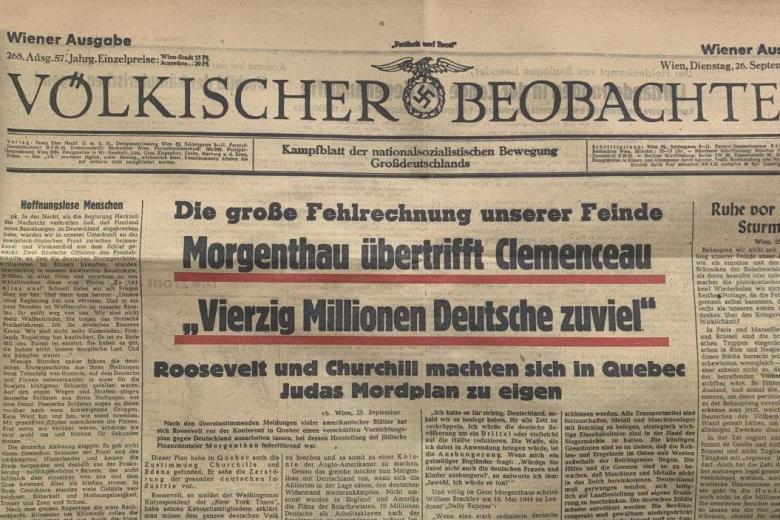

Il 21 settembre il piano apparve sui quotidiani americani, su imbeccata di esponenti dell’amministrazione contrari alle idee di Morgenthau, e Goebbels lo usò come mezzo di propaganda per incitare il popolo tedesco a combattere strenuamente. Il 28 settembre, durante un pranzo al ministero del Tesoro, il generale George Marshall si lamentò con Morgenthau che la pubblicità del suo piano stava aumentando la resistenza tedesca e il ministro si difese dicendo che non era certo a opera sua la pubblicazione del piano, ma che in ogni caso da soldato il generale doveva riconoscere l’importanza di impedire ai tedeschi di scatenare un’altra guerra mondiale; Marshall rispose che i soldati americani non volevano che i tedeschi fossero trattati duramente. Nel mentre Roosevelt decise di sospendere la decisione sulla Germania concordata in Canada. Stando alla moglie Eleanor la pressione della stampa indusse il presidente ad accantonare momentaneamente il piano e a rimandare la decisione a tempo debito, mentre altre fonti sostengono che il ripensamento fu dovuto al fatto che non ne avesse ben compreso tutte le conseguenze. Il 3 ottobre durante un pranzo con il segretario di stato Henry Stimson, che esortava il presidente a trattare la Germania con «cristianesimo e gentilezza», Roosevelt sostenne che l’idea di rendere la Germania un paese agricolo era una sciocchezza e che lui non aveva mai approvato una cosa del genere; Stimson gli mostrò il documento da lui firmato e Roosevelt ne fu sconcertato ma non è dato sapere se fingesse o se fosse conseguenza della malattia.

11 – «’Quaranta milioni di tedeschi sono troppi’ in Quebec, Roosevelt e Churchill fanno proprio il piano del genocidio ebraico»: titolo in prima pagina del giornale nazista Völkischer Beobachter (“Osservatore Popolare”) del 26 settembre 1944, dopo la fuga di notizie del Piano Morgenthau. L’organo di stampa del NSDAP lamentava pure pubblicamente che gli americani avessero copiato ai nazisti l’idea del genocidio: questi mascalzoni yankee.

Sempre a ottobre Churchill volò a Mosca per incontrare il grande assente della conferenza in Quebec. Stalin era per le condizioni dure da applicare alla Germania, poiché a suo dire altrimenti i tedeschi avrebbero iniziato una nuova guerra ogni venticinque – trenta anni. I due discussero di vari aspetti ed equilibri nel post guerra e il primo ministro inglese si meravigliò di quante poche divergenze avessero. Churchill scherzò con Stalin affermando che era un peccato che quando Dio creò il mondo loro due non fossero stati consultati; Stalin apprezzò la battuta e rispose «è stato il primo errore di Dio». Il ministro degli Esteri Molotov chiese a Churchill cosa pensasse del piano Morgenthau e il premier inglese riferì che Roosevelt non era molto contento di come era stato accolto. Nel mentre Morgenthau soffriva per il gran baccano sulla stampa, nell’opinione pubblica e all’interno dell’amministrazione che la pubblicazione del suo piano aveva generato, sentendosi trattato ingiustamente e vittima di attacchi antisemiti. Non aveva tutti i torti considerando che anche Roosevelt temeva i sentimenti filo-nazisti, minoritari ma comunque presenti, della società americana: tra questi vi era padre Charles Coughlin, un prete cattolico diventato popolare alla radio che si era scagliato contro gli ebrei (e contro Morgenthau) per tutti gli anni ’30 finché non fu messo a tacere dalla stessa Chiesa Cattolica statunitense. Mentre il dibattito infuriava arrivò anche il momento della campagna elettorale per via delle elezioni presidenziali del 7 novembre 1944 con cui Roosevelt si aggiudicò un quarto mandato.

Nel febbraio del 1945 si tenne la conferenza di Yalta a cui seguirono nuove bozze interne all’amministrazione presidenziale sul futuro della Germania. Il 23 marzo Roosevelt approvò un nuova bozza che ricalcava quello che diventerà noto come documento JCS 1067 (reso pubblico nell’ottobre del 1945), il quale prevedeva dure condizioni tanto che Morgenthau ne era soddisfatto. A fine marzo i sovietici erano a poco più di 50 kilometri da Berlino. Il 2 aprile il generale Marshall segnalò a Roosevelt che l’intelligence dell’esercito stimava imminente la sconfitta tedesca e che Hitler avrebbe posto fine alla sua vita “coraggiosamente e drammaticamente”, con il rischio che restasse una forza psicologica con cui combattere per decenni. Quello che l’intelligence americana ignorava era che Hitler aveva anche segretamente approvato e firmato il suo piano che non aveva nulla da invidiare al piano Morgenthau: le miniere dovevano essere allagate, gli impianti elettrici e telefonici dovevano essere distrutti, non dovevano rimanere grandi impianti industriali utilizzabili.

Qualche giorno dopo, l’11 aprile Morgenthau andò a trovare Roosevelt a Warm Springs, in Georgia, con l’intenzione di convincere il presidente a concedere l’autorizzazione a pubblicare un libro sul futuro della Germania. Morgenthau rimase scioccato dalle condizioni di salute di Roosevelt. I due cenarono assieme e Morgenthau descrisse il progetto del libro che voleva pubblicare dopo la vittoria della guerra, specificando che uno dei capitoli che voleva scrivere sarebbe stato su come sessanta milioni di tedeschi potessero nutrirsi. Roosevelt diede il suo beneplacito e Morgenthau non poteva sapere che quella era stata l’ultima cena di Roosevelt.

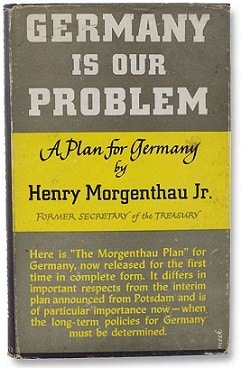

12 – Copertina della prima edizione di Germany is our problem del 1945.

Nei mesi che seguirono l’esercito americano applicò la direttiva JCS 1067 in una Germania devastata. Nel 1947 il difficile contesto postbellico convinse il presidente Truman e l’amministrazione americana a cambiare approccio: il 5 giugno il nuovo Segretario di Stato generale George Marshall presentò all’Università di Harvard lo European Recovery Program (piano Marshall) e a luglio la direttiva JCS 1067 fu sostituita dalla JCS 1779. La Storia della Germania occidentale e dell’Europa al di qua della “Cortina di Ferro” prese quindi la strada che conosciamo. ∎

Note

- [1]Il nome in codice “Guardia al Reno” era volutamente ingannevole per coprire la pianificata offensiva nelle Ardenne.↩

- [2]La conferenza a cui Roosevelt partecipò viaggiando sulla corazzata USS Iowa, con qualche piccolo intoppo come raccontato qui. ↩

- [3]SHAEF: Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force.↩

- [4]Hull proponeva di mantenere la popolazione al livello di sussistenza.↩

- [5]La conferenza di Dumbarton Oaks, nei dintorni di Washington, si tenne dal 21 agosto al 7 ottobre 1944, e in essa si posero le basi per la nascita dell’organizzazione delle Nazioni Unite.↩

- [6]Cherwell in precedenza lo aveva invitato a riflettere sul piano Morgenthau perché si trattava di scegliere su chi tra britannici e tedeschi doveva soffrire nel dopo guerra.↩

- [7]Per alcuni dello staff del Dipartimento del Tesoro l’aggiunta del termine pastorale era per screditare l’intero piano, ma va detto che nell’inglese britannico pastoral non aveva nessuna accezione riprovevole.↩

Bibliografia

- Rampini, Federico I cantieri della storia. Ripartire, ricostruire, rinascere. Mondadori, 2020. ISBN: 978-8804732280

Gareau, Frederick H. “Morgenthau’s Plan for Industrial Disarmament in Germany” in The Western Political Quarterly, vol. 14, no. 2, 1961, pp. 517–34. JSTOR

Chase, John L. “The Development of the Morgenthau Plan Through the Quebec Conference” in The Journal of Politics, vol. 16, no. 2, 1954, pp. 324–59. JSTOR

- Morgenthau, Henry Jr. Germany is Our Problem. New York: Harper & Brothers, 1945.

- Beschloss, Michael R. The Conquerors: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler’s Germany, 1941-1945. New York: Simon & Schuster, 2002. ISBN 978-0743244541

“Directive to Commander in Chief of United States Forces of Occupation Regarding the Military Government of Germany” 26 aprile 1945. In Office of the Historian – Foreign Service Institute, United States Department of State. Web.

Immagini

- 9 febbraio 1934 [PD] U.S. National Archives and Records Administration / Franklin D. Roosevelt Library

- Crenglingen, circa 1960, foto di Willem Van de Poll – [↕PD] Dutch National Archives / Commons

- Berlino, 1946 – [CC BY-SA 3.0] Deutsche Fotothek / Commons

- dal libro di Morgenthau Germany is our problem (op. cit.) – [PD] Commons

- Silvio Dell’Acqua [CC BY-SA 4.0] basato su mappa di Erinthecute/Commons

- Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum – [PD] Commons

- .Quebec City, 12 settembre 1944. Foto di Arthur Rothstein – [PD] U.S. National Archives and Records Administration / Commons

- [fair use] da The Higlands Current

- Berlino, luglio 1946. Bundesarchiv, Bild 183-M1015-314 / Donath, Otto [CC BY-SA 3.0] Commons

- Krefeld, 31 marzo 1947. Bundesarchiv, Bild 183-B0527-0001-753 [CC BY-SA 3.0] Commons

- Prima pagina del Völkischer Beobachter del 26 settembre 1944 – [fair use] da “Was hinter dem Morgenthau-Plan wirklich steckte“, Welt 6-11-2021

- copertina della prima edizione (1945) di Germany is our problem di Henry Morgenthau Jr. (op. cit.) – [PD] Commons

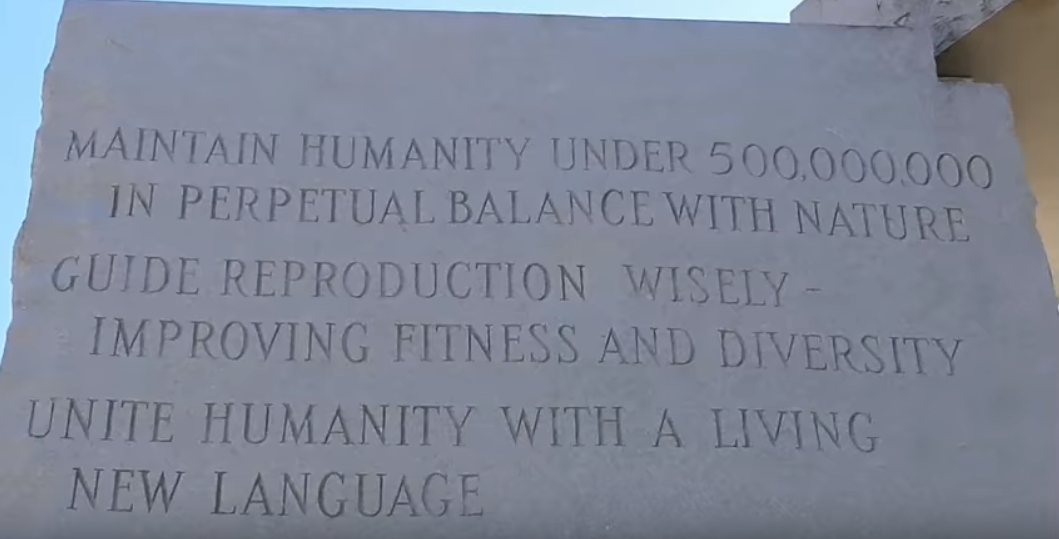

Che queste siano le pietre guida ad una età della ragioneNon sempre un monumento è eretto a ricordo di un personaggio storico o a un avvenimento del passato, come l’etimologia della parola stessa (dal latino monere, “ricordare”) suggerirebbe: ne esistono infatti che celebrano una nazione, un’idea, un concetto (come il progresso o la libertà, ad esempio), ma anche il futuro o il destino dell’uomo. In cima ad una collina nella contea di Elbert, nella Georgia rurale ben lontana dai centri del potere mondiale, ve n’era uno particolarmente enigmatico: alto 5,87 metri e realizzato interamente in granito – oltre mille tonnellate – era costituito da quattro grandi lastre verticali disposte a “X” e da un pilastro centrale, il tutto sovrastato da una tavola orizzontale. Ed aveva anche qualche rudimentale funzione di osservatorio astronomico e meridiana solare.

A renderlo celebre non furono però le sue caratteristiche, le dimensioni imponenti — e nemmeno la bellezza se vogliamo, quanto invece i suoi misteri e la sua folle storia. Esistono certamente monumenti così antichi che si è persa la memoria di chi li abbia costruiti e perché, ma non era certamente questo il caso: le Georgia Guidestones risalivano appena al 1980, la costruzione è ben documentata e l’inaugurazione fu ripresa da una televisione locale. Nonostante ciò, l’identità di chi abbia voluto e soprattutto finanziato quest’opera rimane oscura e l’unico uomo a conoscerla ha giurato di non rivelarla mai. E poi c’era quello strano “decalogo”, inciso in otto lingue — una per ognuna delle facce delle quattro grandi lastre — che recitava:

MANTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000

IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE

Mantieni l’Umanità sotto 500,000,000

in perenne equilibrio con la natura.

GUIDE REPRODUCTION WISELY

IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY

Guida saggiamente la riproduzione

migliorando salute e diversità

UNITE HUMANITY WITH A LIVING NEW LANGUAGE

Unisci l’Umanità con una nuova lingua viva

RULE PASSION — FAITH — TRADITION —

AND ALL THINGS

WITH TEMPERED REASON

Domina passione, fede, tradizione

e tutte le cose

con sobria ragione

PROTECT PEOPLE AND NATIONS

WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS

Proteggi popoli e nazioni

con giuste leggi e tribunali imparziali

LET ALL NATIONS RULE INTERNALLY

RESOLVING EXTERNAL DISPUTES

IN A WORLD COURT

Lascia che tutte le nazioni si governino internamente

risolvendo le dispute esterne

in un tribunale mondiale

AVOID PETTY LAWS AND USELESS OFFICIALS

Evita leggi poco importanti e funzionari inutili

BALANCE PERSONAL RIGHT WITH SOCIAL DUTIES

Bilancia i diritti personali con i doveri sociali

PRIZE TRUTH — BEAUTY — LOVE

SEEKING HARMONY WITH THE INFINITE

Apprezza verità, bellezza e amore

ricercando l’armonia con l’infinito.

BE NOT A CANCER ON THE EARTH —

LEAVE ROOM FOR NATURE —

LEAVE ROOM FOR NATURE

Non essere un cancro sulla terra —

lascia spazio alla natura —

lascia spazio alla natura

Un epitaffio decisamente sui generis che ha dato adito ad ogni tipo di speculazione, in particolare per quel passaggio inquietante che suggeriva di mantenere l’umanità sotto i 500 milioni di abitanti e di guidare «saggiamente la riproduzione»: parole che molti videro come un invito allo sterminio di massa (nel 1980 si era già 4,3 miliardi…) ed alla selezione eugenetica. In un quadro del genere, anche i riferimenti alla natura da innocuo misticismo hippie sembrerebbero assumere le tinte lugubri del culto nazista dell’Heimat.[1] I cardini fondanti della teoria del cosiddetto novus ordo mundi furono scolpiti nella roccia a caratteri cubitali: era davvero la dimostrazione dell’esistenza di un governo ombra mondiale, come ritengono i complottisti? Chi altri può aver voluto un monumento che invocasse la drastica riduzione della popolazione del pianeta? Partiamo dal princípio. Tutto iniziò con un uomo elegante e una sonnolenta cittadina di provincia, come qualsiasi storia da folklore cospirazionista americano.

Voglio comprare un monumento

2 – Sede della Elberton Finishing Co. a Elberton, anni ’80.

Era un caldo venerdì pomeriggio di giugno del 1979 ad Elberton, quando un uomo di mezza età elegantemente vestito entrò in una casetta di legno in Tate Street. Era l’ufficio della Elberton Granite Finishing Corporation, una delle 85 aziende di lavorazione del granito presenti nella cittadina, nota anche come “la capitale del granito” per le trenta cave presenti nei dintorni e l’importanza che il minerale igneo riveste nell’economia della città: qui, persino lo stadio è fatto di 100 mila tonnellate di granito blu.

3 – Joe H. Fendley Senior; presidente della Elberton Granite Finishing Co. (1981).

«Questo è un matto»[2] — pensò Fendley, mentre cercava un modo per liberarsene velocemente. Cosa evidentemente che non gli riuscì, visto che rimase ad ascoltarlo una ventina di minuti durante i quali, però, la sua attenzione era stata catturata dall’oratoria intelligente e persuasiva dello sconosciuto. Questi si presentò come Robert C. Christian e disse di rappresentare «un piccolo gruppo di onesti americani che credono in Dio e nella patria»; aggiungendo che i committenti vivevano fuori dalla Georgia e volevano semplicemente «lasciare un messaggio per le future generazioni».

L’uomo fornì a Fendley una descrizione sommaria del monumento ed anche qualche misura, esprimendosi stranamente in unità metriche. Abituato invece (da buon americano) ai piedi e pollici del sistema consuetudinario, il marmista ricorse alle tavole di conversione per avere conferma di ciò che sospettava: nessuna lastra di quelle dimensioni era mai stata realizzata ad Elberton. Armato di calcolatrice, stilò un preventivo di massima ottenendo la cifra stratosferica di 40 mila dollari,[3] che sperava avrebbe scoraggiato lo straniero. Invece, l’uomo chiese dove trovare un banca affidabile e allora Fendley gli diede un nome ed un indirizzo.

4 – Edificio della Granite City Bank in Heard Street a Elberton, anni ’80 (ora sede della Regions Bank).

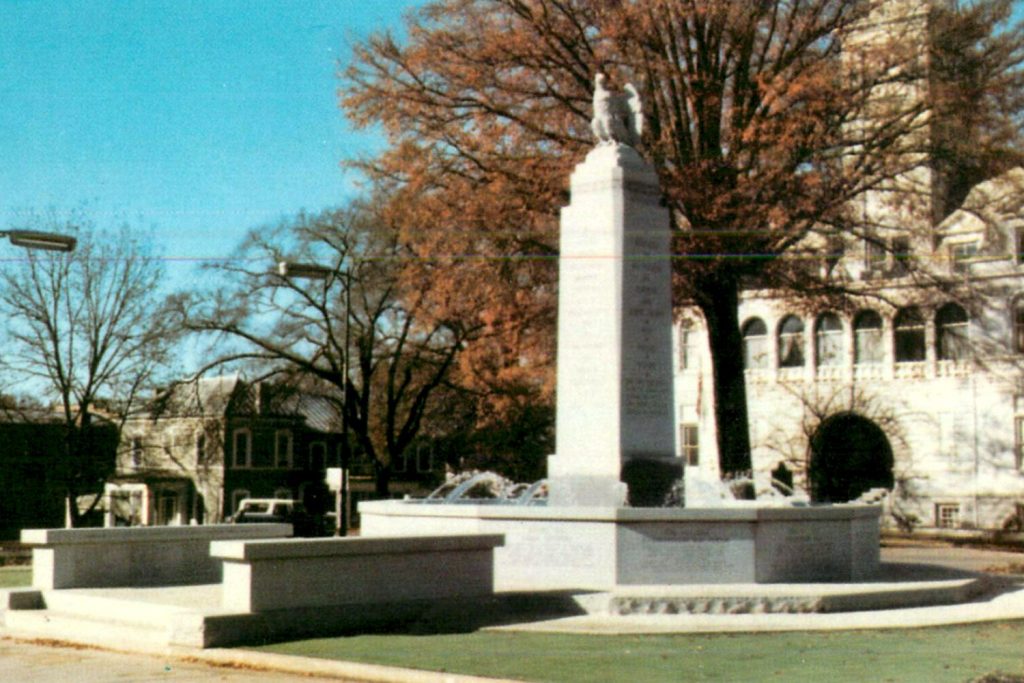

Poco dopo a Elberton, in Heard Street, presso la sede della Granite City Bank — la banca del granito della città del granito — il telefono squillò nell’ufficio di granito del direttore, Wyatt C. Martin. Dall’altra parte del cavo c’era l’amico Fendley, che gli preannunciava la visita di «uno svitato che vuole comprare qualche strano monumento». Trenta minuti dopo, il forestiero era seduto di fronte a lui. Nonostante l’iniziale perplessità cui la telefonata di Fendley aveva certo contribuito, il direttore fu colpito dall’abito costoso e dall’eloquio colto ed educato del visitatore (evidentemente non comuni in zona), e decise quindi di dargli una chance. R. C. Christian espose nuovamente il progetto, chiedendo che l’istituto fecesse da mediatore finanziario per l’operazione. Dovendo chiudere, il direttore lo invitò a fare due passi giù per Heard Street fino ad Elberton Plaza, dove gli mostrò orgogliosamente l’imponente fontana — inutile dirlo, in granito — realizzata tre anni prima per il bicentenario dell’indipendenza degli Stati Uniti.

5 – La fontana in granito del Bicentenario ad Elberton, primi anni ’80.

Congedandosi, l’uomo chiese appuntamento per dopo il weekend sostenendo che avrebbe passato i due giorni successivi a esplorare la zona dall’alto con un aereo a noleggio. Il lunedì successivo, puntuale, si presentò in banca per formalizzare l’accordo ma per passare dalle parole ai fatti c’era un busillis da superare: come lui stesso aveva ammesso, Robert C. Christian non era il suo vero nome ma uno pseudonimo, scelto in riferimento alla sua «fede cristiana». I finanziatori volevano infatti che la loro identità rimanesse segreta per sempre, perché avrebbe potuto distogliere l’attenzione dal manufatto e dal suo significato: «il messaggio inscritto nella pietra non sarà fazioso, né nazionalistico, né in alcun modo politico. Sarà per tutta l’umanità» — disse. Uno pseudonimo ed una promessa di soldi non sono però credenziali accettate da una banca, pertanto Martin avrebbe dovuto procedere ad una verifica dell’identità e della situazione finanziaria dell’intermediario. Ciò avrebbe ovviamente compromesso l’anonimato, su cui però i misteriosi committenti non sembravano disposti a transigere.

I due giunsero così ad un compromesso: Martin avrebbe firmato un accordo di riservatezza impegnandosi a non rivelare mai a nessuno la vera identità di Christian; sarebbe stato il suo unico interlocutore e depositario legale; infine avrebbe distrutto tutti i documenti relativi all’operazione una volta terminata. A queste condizioni, Christian avrebbe fornito a Martin le sue generalità e le informazioni necessarie perché potesse indagare sulla propria situazione personale e finanziaria. Martin fu così la sola altra persona, oltre a Fendley, ad aver consapevolmente conosciuto il misterioso Robert C. Christian (in realtà ce ne sarà una terza in seguito) e — dei due — l’unico a conoscerne la vera identità, un segreto che non avrebbe mai tradito.

Christian lasciò Elberton, promettendo che sarebbe tornato in pochi giorni. Fendley e Martin discussero tra loro del misterioso visitatore e di quanto accaduto quel surreale weekend ma, dopo diversi giorni senza notizie, Fendley iniziò a convincersi di essere stato vittima di una delle elaborate burle dei confratelli dello Shrine, un service club massonico filantropico (quelli con il fez granata) di cui era un membro attivo.

Non mi ha mai scritto due volte dallo stesso posto.Wyatt Martin, direttore della Granite City Bank

Invece Christian tornò davvero, portando con sé un modello in legno del monumento accompagnato da un fascicolo di una decina di pagine di specifiche tecniche dettagliate, così precise che Fendley vi riconobbe una certa competenza tecnica. L’aspetto era quello di un moderno dolmen megalitico e, come Christian aveva preannunciato alla sua prima visita, avrebbe dovuto avere anche funzioni astronomiche in qualche modo simili a quelle attribuite anche al cromlech[4] di Stonhenge (vere o presunte, ma sicuramente in gran parte mitizzate).

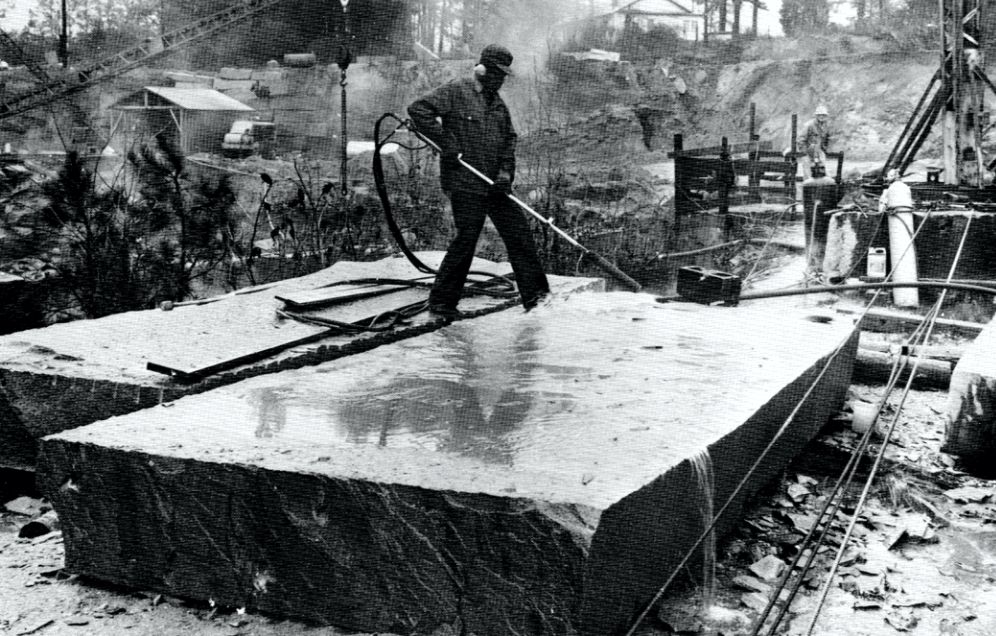

Dalle parole ai fatti

Il venerdì successivo alla seconda visita di R. C. Christian, il direttore della banca telefonò a Fendley informandolo che aveva appena ricevuto un deposito di diecimila dollari: era il segnale che i lavori potevano inziare. Oltre che della Elberton Granite Finishing, Fendley era presidente anche della cava Pyramid Quarries da cui si estraeva il granito grigio-blu scelto per l’opera. Furono necessarie settimane di lavoro e uno sforzo incredibile di uomini e macchinari per cavare a 114 piedi di profondità (35 m) gli enormi blocchi di granito “Pyramid blue” e sollevarli fino al livello del terreno. Ma una volta in superficie, l’impresa era tutt’altro che conclusa poiché sarebbe stato necessario lavorare le pietre secondo le precise specifiche richieste dalla committenza. La direzione dei lavori fu affidata al soprintendente Joe Davis, tagliapietre da una vita, e i migliori artigiani disponibili furono reclutati per formare una squadra apposita, una task force dedicata esclusivamente a questo progetto. E nessuno di loro aveva mai visto niente di simile ad Elberton.

6 – Sotto la supervisione di Joe Davis, gli operai sbozzano le lastre.

In un vicino capannone in disuso della Oglesby Granite fu allestita l’officina per i lavori di finitura dove le pietre furono sbozzate, tagliate e portate alle dimensioni richieste dal progetto, quindi furono sabbiate le facce delle tavole mentre i bordi delle stesse e il pilastro centrale furono lasciati volutamente “a spacco”, perché rispecchiassero il più possibile l’aspetto del granito appena cavato come richiesto da R. C. Christian. Infine furono realizzate le forature per la stella polare, gli equinozi e la meridiana solare, per le quali fu richiesta la consulenza di un astronomo dell’università della Georgia. Mentre macchine ed utensili a mano davano forma al granito, un’altra “squadra” era impegnata nel tradurre i testi dall’inglese alle 11 lingue richieste:[5] i consulenti furono reclutati tra i docenti del locale college e della University of Georgia per la scritta sull’architrave «che queste siano le pietre guida ad una età della ragione» nelle 4 lingue “antiche” (sanscrito, babilonese cuneiforme, greco classico e geroglifici egiziani), un giovane immigrato madrelingua residente ad Elberton per il cinese e le restanti traduzioni arrivarono addirittura dalla sede delle Nazioni Unite di New York, grazie ad un concittadino di origine pakistana con conoscenze diplomatiche.[6]

Ottenuti i testi (nonostante qualche errore di ortografia[7]) fu necessario realizzare e posizionare le maschere stencil per ognuno dei circa 4 mila caratteri, quindi incidere e sabbiare nuovamente le iscrizioni: un lavoro che richiese mesi per essere terminato. Questo compito fu affidato all’esperto sabbiatore Charlie Clamp, il quale avrebbe udito una «strana musica e voci incoerenti» mentre incideva nel granito le parole «to an age of reason». Secondo Fendley fu «solo un altro dei misteri che circondavano le pietre-guida e il loro scopo», secondo altri fu invece il bourbon della Georgia. In realtà, ciò che Clamp raccontò di aver udito erano solo le imprecazioni degli altri operai: il resto è leggenda.[8]

7 – Fiammatura delle lastre di granito.

Il luogo

Restava però ancora da scegliere il luogo. Innanzitutto, perché proprio la Georgia? I misterofili ipotizzano che stesse cercando la vicinanza con il 33º parallelo, cui sono attribuite fantasiose connessioni con massonerie, alieni ed esoterismo. In realtà R. C. Christian disse a Wyatt Martin di voler erigere il monumento in un luogo remoto, lontano dai turisti, e di aver scelto la Georgia per la disponibilità di granito e per il clima mite che avrebbe favorito la conservazione del monumento. E poi la sua bisnonna era originaria di questo stato. Successivamente avrebbe ristretto la zona intorno alla Contea di Hancock, nella Georgia centrale a ovest della città di Augusta. Ma gli imprenditori di Elberton volevano che l’opera restasse nella loro contea per promuovere la cittadina e l’industria locale: in particolare Frank Coggins, imprenditore del granito titolare delle Coggins Industries, eminente cittadino di Elberton e amico di Fendley cui quest’ultimo si era rivolto per consulenza. Coggins convinse Martin e Fendley a “pilotare” la scelta del sito in modo che restasse nei paraggi, così Martin a sua volta persuase R. C. Christian a erigere il monumento nella contea di Elbert facendo leva su due fattori: innanzitutto perché la vicinanza con le cave avrebbe ridotto drasticamente i costi; in secondo luogo si giocò la carta del valore simbolico poiché quest’area era considerata dai Cherokee “il centro del mondo”.[9] Christian trovò la proposta ragionevole e, dopo aver visitato almeno otto siti, il luogo ideale fu individuato in quello proposto da Wayne Mullenix, un costruttore edile confratello di Fendley nella locale loggia massonica, che era già stato incaricato da quest’ultimo della realizzazione delle fondazioni.

8 – Il costruttore Wayne Mullenix (in ginocchio), il supervisore Joe Davis (sinistra) e Joe Fendly (destra) effettuano un sopralluogo sul sito di costruzione.

Some assembly required

«Non mi vedrai mai più» gli disse, prima di uscire dalla porta e scomparire per sempre.

Dopo l’acquisto del terreno, la missione di Mr. Christian ad Elberton era conclusa. Prima di andarsene passò a salutare e ringraziare Fendley nell’ufficio della Elberton Granite Finishing Co., la casetta di legno in Tate Street dove si erano incontrati la prima volta: «non mi vedrai mai più» gli disse, prima di uscire dalla porta e scomparire per sempre. Da quel momento, R. C. Christian avrebbe comunicato solo con Wyatt Martin, il direttore della Granite City Bank, sempre scrivendo ogni volta da una città diversa per non essere rintracciabile.

9 – Realizzazione delle fondazioni. Si intuisce la pianta ad “X” con il pilastro centrale.

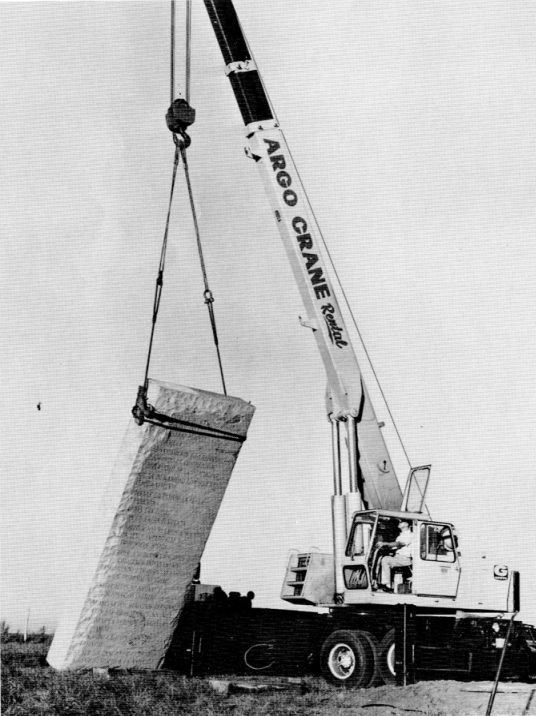

10 -La gru gommata della Argo Crane Rental solleva e posiziona la prima lastra.

Stonehenge americana

La somiglianza con Stonehenge non era del tutto casuale: lo stesso R. C. Christian, che aveva viaggiato molto visitando l’Europa ma anche altri paesi come il Bangladesh e l’India, disse di esserne rimasto molto colpito poiché quelle pietre avevano sconfitto il tempo, la natura e anche tutti i tentativi di comprenderne il significato. Citò anche lo scrittore Henry James (1843 – 1916), il quale scrisse di Stonehenge nel suo libro di viaggio English Hours (1905):

You may put a hundred questions to these rough hewn giants as they bend in grim contemplation of their fallen companions, but your curiosity falls dead in the vast sunny stillness that enshrouds them…Puoi porre un centinaio di domande a questi giganti rozzamente abbozzati mentre si piegano in cupa contemplazione dei loro compagni caduti, ma la tua curiosità si spegne nell’immensa quiete soleggiata che li avvolge…

11 – Il cromlech di Stonehenge (quello vero) nello Wiltshire, Inghilterra.

A differenza però di Stonehenge, il cui significato restava celato dietro l’inscalfibile silenzio dei suoi megaliti, il monumento di Mr. Christian (o chiunque ci fosse dietro di lui) avrebbe invece dovuto lasciare un messaggio diretto ed intelligibile alle future generazioni: «vogliamo erigere un monumento — spiegheranno gli ignoti committenti in una lettera inviata dopo la realizzazione — che mostrerà silenziosamente le nostre idee quando ce ne saremo andati. Ci auguriamo che meritino una crescente accettazione e che, con la loro silenziosa tenacia, accelerino in minima parte l’avvento dell’età della ragione».[13]

Il “messaggio” fu scolpito nel granito in otto lingue — inglese, spagnolo, swahili, hindi, ebraico, arabo, cinese mandarino e russo — scelte dai committenti perché rappresentano gli idiomi più diffusi: già all’epoca si stimava che il 92% della popolazione mondiale avrebbe potuto comprenderne almeno una. Qualora poi l’umanità, a seguito di una catastrofe, avesse perso memoria del proprio passato (un tema ricorrente nella narrativa sci-fi) vi avrebbe trovato una “stele di Rosetta” post-apocalittica con la quale imparare a decifrare le lingue perdute confrontando tra loro i testi. Decisamente più oscura invece la scelta delle quattro lingue antiche per la scritta sui quattro bordi della tavola sommitale, che a metà tra didascalia e vaticinio recita: «che queste siano le pietre guida ad una età della ragione», da cui il nome di “Georgia Guidestones”. Non essendo però il babilonese una lingua propriamente diffusa — in Georgia, poi — è lecito supporre che l’intenzione fosse più che altro di rafforzare l’aura sfingea del manufatto.

Infine, i sopravvissuti avrebbero potuto tornare alle Pietre per ristabilire un orientamento ed un calendario grazie alle prerogative astronomiche del dolmen. Su queste ultime, si può dire che fossero indubbiamente suggestive, ma piuttosto rudimentali e nemmeno tanto precise come si legge ovunque. Nel pilastro centrale c’era una fessura orizzontale, soprannominata la “buca delle lettere”, allineata con il sorgere del sole agli equinozi solari, ma per ottenere ciò era sufficiente che la fessura fosse rivolta ad est. Poi c’era un foro che puntava invece, piuttosto grossolanamente,[14] alla stella polare. Ma anche questo “osservatorio” fu abbastanza semplice da realizzare: è sufficiente fare un buco in direzione nord con l’angolo di azimuth corretto, che alla latitudine di Elberton è 34° (un calcolo abbastanza semplice anche per un astrofilo dilettante), e attraverso di esso si vedrà sempre la stella polare, sic et simpliciter. La funzione di “bussola” citata da Christian si riduceva quindi al fatto che si potesse ricavare la direzione del polo nord celeste e quindi grossomodo il nord geografico, cosa peraltro fattibilissima anche senza particolari strumenti. Sebbene non dichiarato sulla lapide esplicativa, le quattro grandi lastre verticali avrebbero avuto anch’esse un allineamento: stando al libro Georgia Guidestones del 1987, una sorta di opuscolo promozionale pubblicato dalla stessa Elberton Granite Finishing che aveva costruito il monumento, sarebbero state orientate verso «i limiti della migrazione della Luna durante l’anno[15]», espressione non chiarissima ma che sembrerebbe riferirsi ai punti di levata e tramonto della luna ai “lunistizi”.[16] Una feature sicuramente molto evocativa, ma totalmente inutile per una futura generazione di sopravvissuti: il ciclo di retrogradazione non ha alcuna applicazione pratica rilevante, nemmeno dal punto di vista agricolo. A che serve sapere dove sorge la luna ogni 18,6 anni? Se si escludono eventuali significati simbolici o rituali non pervenuti, forse semplicemente pareva brutto che le lastre verticali non fossero allineate con qualcosa pure loro.

12 – La meridiana solare: a mezzogiorno la luce colpisce il pilastro centrale attraverso il “foro gnomonico” nell’architrave.

La caratteristica più complessa e forse di qualche utilità pratica sarebbe stata invece la meridiana calendariale “al negativo”,[17] che fornirebbe le funzioni di “calendario” e “orologio” menzionati da R. C. Christian. Un foro gnomonico[17] nella tavola sommitale lasciava infatti penetrare un fascio di raggi solari, che a mezzogiorno colpisva il pilastro centrale (noto come gnomen stone) e, in funzione della differente altezza del sole durante l’anno, avrebbe dovuto indicare anche la data. La meridiana in effetti esiste, ma né la linea del mezzogiorno né un diagramma delle date furono mai stati realizzati, per cui sarebbe rimasta incompleta e di fatto inutilizzabile come calendario.[18] Come a Stonehenge, molti si dilettarono a cercare riferimenti astronomici e numerologici nelle proporzioni, misure ed orientamenti delle Pietre; ma astronomicamente non c’è altro da aggiungere.

13 – Georgia Guidestones: è visibile la “buca delle lettere” nel pilastro centrale.

No money no party

Il monumento rimase parzialmente incompleto rispetto al progetto originale. Oltre al già citato quadrante della meridiana, era prevista anche una piramide sopra la tavola sommitale ma l’idea fu abbandonata per contenere i costi e anche il quadrante della meridiana non fu realizzato. Sulla lapide esplicativa c’era anche indicata la presenza di una “capsula del tempo” sepolta sotto il monumento, in realtà apparentemente mai posata: ma quello della capsula del tempo è un mistero su cui torneremo più avanti. Infine, negli auspici degli sponsor[19] le attuali guidestones dovevano essere solo l’inizio di un complesso monumentale più ampio. Grazie al supporto di altri “gruppi” con le medesime inclinazioni escatologiche, sarebbero stato erette altre dodici lastre dette moonstones (pietre della Luna), disposte in circolo intorno come un cromlech, sulle quali avrebbero trovato posto altre 24 lingue tra le quali l’italiano, il francese e il tedesco.

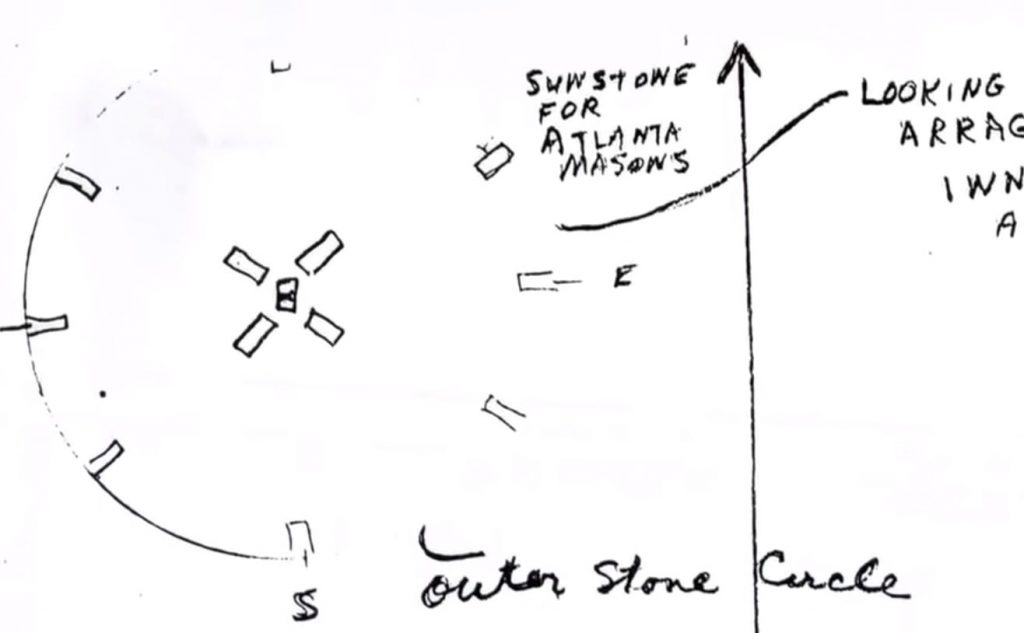

14 – Uno dei disegni originali di R. C. Christian, conservato negli archivi Coggins Industries, mostra il circolo di pietre esterne (le moonstones). È indicata anche una misteriosa sunstone «per i massoni di Atlanta» in direzione N/E, proprio come la sunstone o “pietra del tallone” di Stonehenge.

Dopo un ultimo lavaggio con getti di vapore ed acido per far risplendere il granito in tutta la sua bellezza, il monumento era finito e pronto per l’inaugurazione. Da quella prima visita di Christian a Elberton la sua realizzazione aveva richiesto poco più di nove mesi.

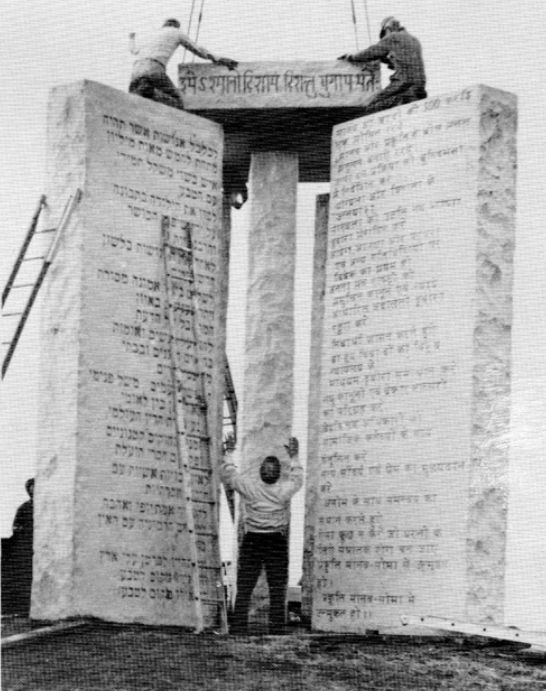

15 – Posa della pietra sommitale il 12 marzo 1980.

La “X” indica sempre il punto dove atterrare

Alla cerimonia di presentazione parteciparono naturalmente il banchiere Martin, il costruttore Fendley e le altre persone coinvolte nella realizzazione, ma anche il sindaco di Elberton, Jack Wheeler, e il presidente della contea, Billy Ray Brown; il presidente e vicepresidente dell’associazione nordamericana dei costruttori di monumenti (rispettivamente William Hutton e John Dianis), inviati della stampa locale e una troupe televisiva di Atlanta. L’onore di svelare il monumento, tagliando simbolicamente la corda che tratteneva i teli di plastica nera in cui era stato avvolto, spettò però all’avvocato Doug Barnard Jr, deputato del partito democratico al congresso degli Stati Uniti e originario della vicina Augusta. All’evento assistette una piccola folla tra le cento[21] e le quattrocento[22] persone, ma il grande assente fu proprio R. C. Christian che non presenziò alla nascita della sua “creatura” e — per quanto ne sappiamo — non verrà mai più ad Elberton.

16 – Georgia Guidestones, le lastre in inglese e russo (vista da nord). Furono paragonate ai «dieci comandamenti dell’Anticristo».

A non mancare invece fin da subito furono le polemiche, soprattutto in ambiente cristiano fondamentalista. A cominciare da un ardente predicatore locale, tale James Travenstead, che già il giorno dell’inaugurazione sollevò dubbi sull’autoproclamata cristianità degli “sponsor” dichiarando che le pietre-guida «sono per gli adoratori del sole, per la venerazione di un culto, per gli adoratori del diavolo»;[21] che un giorno addirittura vi si sarebbero tenuti dei sacrifici (poi non dite che non ve l’avevo detto) e che il foro della meridiana sarebbe servito a far defluire il sangue. Il “messaggio” in forma di decalogo, per di più inciso sulla pietra, fu visto da alcuni come una parodia sacrilega delle tavole della legge della tradizione biblica, tanto che si parlò di “dieci comandamenti dell’Anticristo”. Lo stesso Wyatt Martin, che era evangelico, fu stigmatizzato dai correligionari per aver avuto un ruolo chiave nella realizzazione dell’«opera del diavolo».[23]

Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.Genesi: 11,69

L’affiliazione alla loggia locale di Fendley, di Mullinex, di Clamp e di molti di coloro che lavorarono al monumento (come però della maggior parte delle persone che lavoravano nell’industria del granito a Elberton) fece anche pensare ad un coinvoglimento della massoneria. Wyatt Martin però non ne faceva parte e smentì categoricamente questa possibilità. Molti, più pragmaticamente, ipotizzarono che il tutto fosse una trovata pubblicitaria architettata da Coggins, Martin e Fendley per promuovere il turismo e le imprese locali di una cittadina fino ad allora nota solo per due cose: il Granite Bowl, lo stadio in granito da 20 mila posti sede della locale squadra di football “Blue Devils”; e la sepoltura di tale Daniel Tucker, un pastore metodista, agricoltore, traghettatore[24] e patriota[25] vissuto tra il ‘700 e l’800, noto per essere (forse) l’Old Dan Tucker della omonima canzone popolare americana cantata anche da Bruce Springsteen:

Get out the way, Old Dan Tucker

You’re too late to get your supperOld Dan Tucker (canzone popolare americana)

Ciò che fecero sicuramente — come del resto ammisero senza problemi — fu solo adoperarsi perché il monumento restasse ad Elberton. Per placare le maldicenze e allontanare ogni sospetto, Martin e Fendley si sottoposero ad un test con il poligrafo di fronte ai giornalisti del quotidiano locale Elberton Star, superandolo senza problemi. Il che però non fece altro che rafforzare i sospetti sulla natura diabolica del monumento.

Certo è che l’apparentemente impenetrabile anonimato degli sponsor favorì le intrepretazioni più fantasiose. I millenaristi accolsero la misteriosa realizzazione delle Pietre Guida come un segno dell’approssimarsi della tanto attesa fine del mondo, ma il monumento fu non solo méta di curiosi e predicatori. Anche hippie e wiccan, vedendovi un nuovo Stonehenge e più a buon mercato di un volo intercontinentale per raggiungere quello vero, vi si recavano a celebrere i propri riti pagani. Destò persino l’interesse degli appassionati di UFO i quali, con una logica un po’ naïf, sostenevano essere un sito di atterraggio per astronavi extraterrestri: avendo infatti il monumento dall’alto la forma di una “X”, appariva loro ovvio che dovesse indicare il punto dove atterrare.[23]

Il governo mondiale

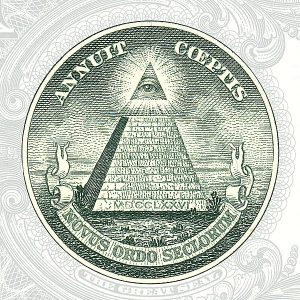

18 – Sigillo con il motto Novus Ordo Seclorum sul retro della banconota da 1 Dollaro americano.

Il principale collegamento con questa teoria starebbe nel fatto che nella lista delle cose da fare del presunto shadow cabinet ci sarebbe un piano segreto per la riduzione della popolazione del pianeta e, guarda caso, la prima regola delle Pietre Guida invita proprio a mantenere l’umanità sotto i 500 milioni di unità. Essendo appunto un segreto, avrebbero quindi pensato bene di scolpirlo discretamente nel granito a lettere cubitali. Fosse vero, comunque, non ci sarebbe molto di che preoccuparsi, visto che da allora la popolazione mondiale è quasi raddoppiata e tutto quello che il nuovo ordine mondiale sarebbe riuscito a fare in proposito è un dolmen in Georgia.

I Rosacroce

Iniziali di Christian a parte, però, quella dei rosacroce è una teoria che sembrerebbe vantare ben altri indizi in suo favore. Nel febbraio del 1997, ad esempio, un altro personaggio che volle restare anonimo si presentò in un ufficio di Elberton: stavolta era quello di Carolyn Cann, editrice dell’Elberton Star. Si presentò solo come “L’amico del Maestro delle Rose”[28] — e già qui ci si potrebbe fare un’idea — dicendo di rappresentare un gruppo di cristiani (di nuovo) che vorrebbero abbellire il monumento, e donò una cifra sufficiente a finanziare la piantumazione di cespugli di rose intorno al sito, «per la rosa blu che deve arrivare». Lasciò anche un articolo delirante intitolato “The Georgia Guidestones Guides the Stone”,[28] zeppo di simbolismi tra la proto-newage dell’esoterista britannica Alice Bailey[29] e il rosacrucianesimo pop di Lewis (con tutti quei riferimenti alle rose ed alla «solida roccia»[30]) e se ne andò promettendo altri articoli e denaro per le panchine, ma nessuno avrà mai più notizie di lui. C’è però dell’altro.

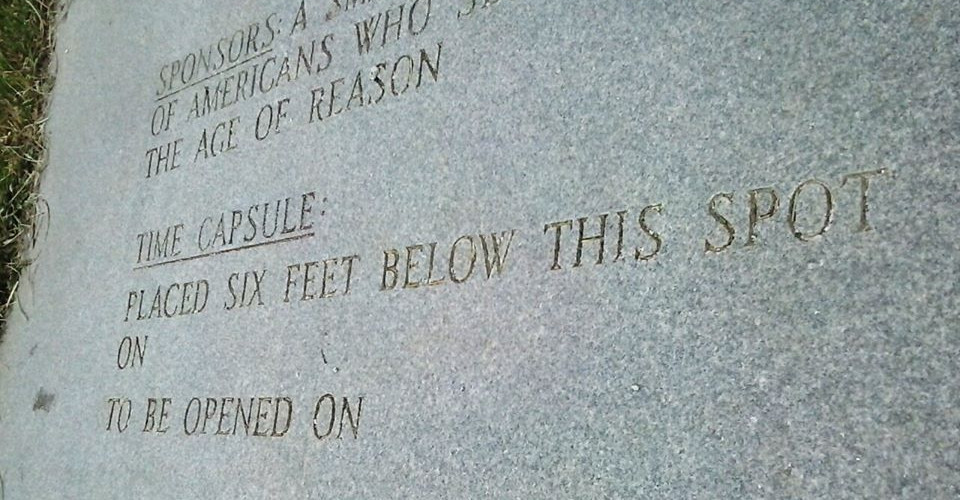

Il mistero della capsula del tempo

Come abbiamo visto, stando alla lapide esplicativa ci sarebbe anche una “capsula del tempo” sepolta sei piedi più sotto (circa 1,8 metri), ossia un contenitore sigillato destinato ad essere riaperto in un’epoca futura. L’indicazione «to be opened on …» fu però lasciata in bianco e non esiste alcuna indicazione su quando dovesse essere disseppellita, né documentazione su cosa potrebbe contenere. Qualcuno, sui forum misterofili, arrivò ad ipotizzare che la capsula dovesse contenere un virus che, alla riapertura della stessa, avrebbe avverato la “profezia”riducendo la popolazione mondiale a mezzo milione di abitanti. In realtà nemmeno lo spazio per la data di posa fu compilato, quindi è probabile che semplicemente non sia mai esistita come confermò anche Martin, la persona più a stretto contatto con R. C. Christian,[31][8] mentre Fendley disse di non saperne nulla. Forse si trattò di un’idea abbandonata per mancanza di fondi, come fu per la piramide, il quadrante della meridiana e le moonstones.

20 – Istruzioni per la riapertura della capsula del tempo: la data è stata lasciata in bianco.

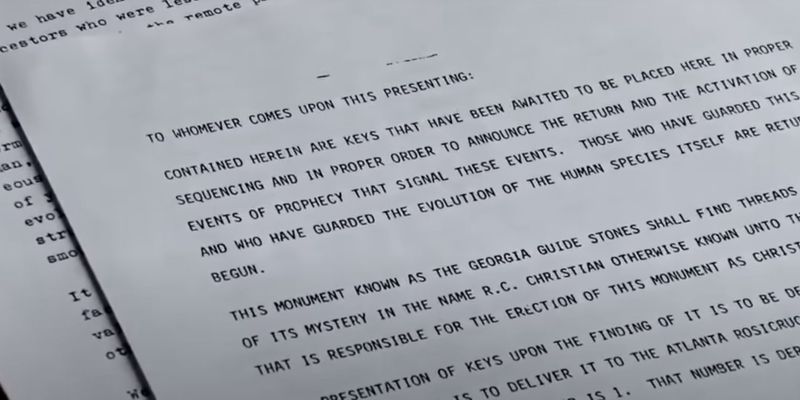

Più enigmatico fu invece Mullenix, che quando fu intervistato nel 2010[8] disse di non esserne a conoscenza per poi aggiungere però che «quando la lapide sarà rimossa lo scoprirete […] non so quando accadrà, per essere onesti». Il mistero poi si infittisce perché, su richiesta dello stesso R. C. Christian, copie di alcuni disegni e documenti relativi alla realizzazione materiale del monumento furono trasmessi anche a Fendley e Coggins: il primo li distrusse[8] mentre il secondo li conservò e si trovano ancora negli archivi delle Coggins Industries. Tra questi, spicca uno strano ciclostilato[8] scritto a macchina nel quale si legge:

TO WHOMEVER COMES ACROSS THIS PRESENTING:

CONTAINED HEREIN ARE KEYS THAT HAVE BEEN AWAITED TO BE PLACED HERE IN PROPER SEQUENCING AND IN PROPER ORDER TO ANNOUNCE THE RETURN AND THE ACTIVATION OF THOSE EVENTS OF PROPHECY THAT SIGNAL THESE EVENTS.

Si riferisce forse a qualche tipo di “chiavi”, che avrebbero dovuto essere contenute nella capsula del tempo? Se così fosse questi «eventi della profezia» dovrebbero verificarsi a partire dal ritrovamento delle “chiavi”, quindi in un futuro imprecisato. Ma quali sarebbero questi “eventi”? Il testo continua asserendo che «coloro che hanno custodito questo grande mistero e l’evoluzione della specie umana stessa stanno tornando» e che qualcosa sarebbe «iniziato». Di seguito vengono espressamente citati il monumento e la persona di R. C. Christian, insieme ad un nome che abbiamo già incontrato:

THIS MONUMENT KNOWN AS THE GEORGIA GUIDE STONES [sic[32]] SHALL FIND THREADS UNTO THE REVELATION OF THE MYSTERY IN THE NAME R. C. CHRISTIAN OTHERWISE KNOWN UNTO THAT CONTINGENCY THAT IS RESPONSIBLE FOR THE ERECTION OF THIS MONUMENT AS CHRISTIAN ROSENKRETZ [sic] (1378-1484).

Al netto del refuso (Rosenkreutz) è proprio lui, il presunto fondatore dell’ordine dei Rosacroce. C’era forse del vero, allora, nel legame tra R. C. Christian e la più misteriosa organizzazione della storia? Seguono delle strane istruzioni:

THIS PRESENTATION OF KEYS UPON THE FINDING OF IT IS TO BE DELIVERED TO THE ELBERTON STAR. THE ELBERTON STAR IS TO DELIVER IT TO THE ATLANTA ROSICRUCIAN SOCIETY.

Chiunque avesse ritrovato la capsula del tempo, quindi avrebbe dovuto consegnarne il contenuto all’Elberton Star? Il quotidiano sostiene di non sapere nulla di tutto ciò e di non aver mai ricevuto alcuna “chiave” né indicazioni in merito. Una Società Rosacruciana di Atlanta, indicata come destinataria finale delle chiavi, effettivamente esiste: si tratta di una sede locale della Grande Loggia americana dell’Antico Mistico Ordine della Rosa Croce (AMORC), una delle organizzazioni che rivendicano una discendenza dai leggendari Rosenkreutzer ma fondata in realtà a New York nel 1915 dall’americano Harvey Spencer Lewis. La Loggia di Atlanta, però, non rilasciò mai alcuna dichiarazione ufficiale in merito.[8] Il monumento aveva forse qualcosa a che fare con la Società Rosacruciana? Erano loro i “massoni di Atlanta”[33] cui — secondo i disegni di Christian — avrebbe dovuto essere dedicata la “pietra del sole”? Forse R. C. Christian tentò semplicemente di coinvolgerli per ottenere finanziamenti per il suo progetto.

21 – «TO WHOMEVER COMES ACROSS THIS PRESENTING»: il ciclostilato ritrovato nell’archivio delle Coggins Industries. Di quali chiavi parla, e dove sarebbero contenute?

Il testo prosegue citando un «mistero sincronicistico[34]», una misteriosa sequenza numerica e asserendo che «solo coloro in grado di comprendere la rosa e il suo ritorno [ancora la rosa…] saranno in grado di decifrare i codici e le chiavi qui contenute». Uno scritto criptico e misticheggiante, troppo — ed anche un po’ sgrammaticato: molto lontano dallo stile pratico, lineare e se vogliamo piuttosto “laico” di R. C. Christian, il quale tra l’altro non era così fissato con le rose od altre metafore rosacrociane. Forse è opera di qualcun altro del suo “gruppo” o un membro della loggia di Atlanta? Ma non si può nemmeno escludere che si tratti di un falso finito chissà come nell’archivio della Coggins, la trollata di un burlone o un documento apocrifo prodotto da qualche altro stralunato di quelli che la contea di Elbert sembrava inevitabilmente attirare.

Come quello che, nel 2009, asportò un cubo di 6 pollici di lato dallo spigolo in alto della “tavola” in inglese. Quattro anni più tardi, nel 2013, l’uomo fu arrestato dalla polizia mentre cercava di rimetterlo a posto nel cuore della notte: confessò di averlo rubato per «ragioni esoteriche e numerologiche personali» e di averlo voluto restituire al monumento perché «non voleva più avere quel peso»[35] (circa 10 kg, ma non credo si riferisse alla massa). Nell’estate 2014, però, un altro cubo comparve a riempire la “tacca” lasciata da quello originale. Quando fu rimosso, sulle sei facce apparve quello che sembrava un codice: MM, JAM, 16, 8, 20, 14. Dopo che i misterofili si erano scervellati per decifrare la sequenza, si scoprì che semplicemente era stato messo da una coppia che voleva così ricordare le proprie nozze all’ombra del monumento: MM e JAM erano le iniziali; 16, 8 e 2014 la data della cerimonia.[35]

22 – «Mantieni l’umanità sotto i 500 000», senz’altro la frase più controversa del decalogo delle Guidestones. In alto a destra si nota il “cubo” asportato nel 2009.

Mantieni l’Umanità sotto 500,000,000

Al di là delle speculazioni dietrologiche, per capirci di più sullo scopo del monumento dovremmo partire proprio dalle pietre e dal messaggio in esse contenuto. Dalle parole di Mr. Christian, sappiamo che era destinato a lasciare ai sopravvissuti di un evento catastrofico le indicazioni su come ricostruire una civiltà e ad aiutarli con le proprie funzioni astronomiche (in realtà, per lo più simboliche come abbiamo visto). Ma quale catastrofe avrebbe riportato l’umanità ad un livello quasi preistorico, tale da necessitare un simile manufatto? Nella già citata lettera[13] degli ignoti committenti, questi confermano una preoccupazione allora molto attuale, quella per una guerra nucleare:

Our thought reflect our analysis of the problems confronting humanity in this dawing of the atomic age.[36]Il nostro pensiero riflette la nostra analisi dei problemi che l’umanità deve affrontare in questo periodo di oscurità dell’era atomica.

Le Pietre Guida furono infatti costruite nell’epoca della guerra fredda, un lungo periodo in cui l’America conviveva con quella che Kennedy avrebbe definito «una lunga lotta al crepuscolo»,[37] ossia la costante minaccia di un attacco sovietico con armi strategiche. La fine del mondo e il post-apocalittico divennero temi ricorrenti nella narrativa: solo per citare alcune opere, il romanzo Io sono leggenda di Richard Matheson (1954), On the beach di Nevil Shute (1957) da cui l’omonimo film (1959), il romanzo Allarme Rosso di Peter George (1958) da cui il celebre Dr Strangelove di Stanley Kubrik (1964), The Time Machine, film del 1960 bastato su un racconto di H.G. Wells, Il mondo sommerso di J.G. Ballard (1962), il Pianeta delle Scimmie di Schnaffer (1968) e L’incredibile marea di Alexander Key del 1970 (da cui l’anime Conan il ragazzo del futuro di Myazaki), L’ombra dello scorpione di Stephen King (1978), i film L’ultima odissea (1977), Mad Max (1979), The Day After (1983), non ultimo il celebre videogioco Fallout del 1997 (sebbene postumo alla guerra fredda). Se è vero quanto disse R. C. Christian,[38] ossia che lavorava a questo progetto da vent’anni, l’idea del monumento risalirebbe proprio alla fine degli anni’50, quando l’opinione pubblica percepiva un aumento della tensione tra le due superpotenze.[39] In questo contesto, appare chiaro come l’intero “messaggio” — compresi i passaggi più controversi — sia permeato da un’ansia quasi millenaristica per la guerra nucleare e ciò che verrà dopo. Il millenarismo è infatti la credenza, che diventa talvolta spasmodica attesa, nell’arrivo di un cambiamento radicale della società dopo il quale nulla sarà più come prima, che in ambito cristiano viene fatto coincidere con l’apocalisse.

23 – La war room americana nel film Dr. Strangelove di Stanley Kubrick (1964).

Io non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma posso dirvi che cosa useranno nella quarta: pietre![40]Albert Einstein

L’indicazione di mantenere la popolazione del pianeta sotto i 500 milioni di abitanti non sarebbe quindi un’invito allo sterminio di massa (con buona pace dei complottisti) ma si rivolgerebbe ad una futura umanità già al di sotto di quella soglia, a causa di una inevitabile catastrofe globale. E che, nella sciagurata eventualità che ciò accada, dovrebbe attuare un controllo delle nascite per prevenire una nuova sovrappopolazione garantendo una migliore qualità di vita. L’idea non era nuova, già nel 1798 il celebre economista Thomas Malthus aveva pubblicato un Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società nel quale sostenne che l’aumento demografico avrebbe portato ad un impoverimento delle risorse. Proprio nel 1979, quando le Guidestones venivano costruite, la Cina metteva in atto la “politica del figlio unico”, una legge che vietava alle donne di avere più di un figlio per contrastare il fortissimo incremento demografico.

Un nuova lingua viva

Nella lettera, gli sponsor precisarono che non intendevano cancellare i linguaggi esistenti, che anzi dovrebbero essere tutelati in quanto correlati all’identità e alle tradizioni di ogni gruppo umano e culla di letteratura ed arti. Essendo però le lingue locali divisive e spesso pretesto per rivendicazioni di ogni tipo, era necessario un nuovo linguaggio mondiale, che aiutasse a superare le divisioni ed incomprensioni tra popoli. Nessuna lingua esistente sarebbe stata adatta a questo scopo, nemmeno l’inglese (lingua de facto già quasi universale), in quanto limitate dall’essere adatte alle esigenze ed alla cultura dei parlanti madrelingua, né lo sarebbero state le lingue artificiali come l’esperanto o l’interlingua poiché basate su idiomi esistenti dei quali conservano i difetti. Gli sponsor auspicavano invece una lingua pianificata costruita collettivamente su basi completamente nuove, «adatta ai pattern impressi nel nostro sistema nervoso», la cui glossopoiesi avrebbe impegnato diverse generazioni ma che alla fine sarebbe stata talmente universale da permetterci di dialogare direttamente non solo con ogni abitante del pianeta, ma anche con ogni tipo di macchina, senza alcuna intermediazione: un’idea molto lungimirante che, più che all’episodio biblico di Babele, sembra ispirarsi alla fantascienza asimoviana.[41]

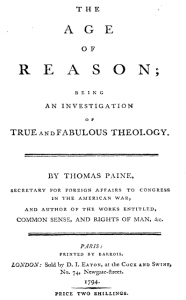

L’età della ragione

La mia nazione è il mondo… e la mia religione è fare il bene Thomas Paine

24 – Frontespizio di To an Age of Reason di Thomas Paine (1794).

Il tribunale mondiale e le «giuste leggi»

Le successive righe descrivono conseguenze pratiche di quanto sopra: un mondo regolato dalla ragione dovrebbe proteggere «popoli e nazioni, con giuste leggi e tribunali imparziali». Già dall’Ottocento si faceva strada l’idea di una soluzione arbitrale che evitasse i conflitti armati qualora le vie diplomatiche avessero fallito, ma fu l’esperienza delle guerre mondiali che portò ad istituzionalizzare tale pratica con la creazione delle organizzazioni internazionali. Il mondo dei sopravvissuti avrebbe dovuto proseguire su questa strada, lasciando però «che tutte le nazioni si governino internamente». Quest’ultima enunciazione presuppone però che esista ancora una qualche forma di governo. Un disastro di portata tale da ridurre la popolazione mondiale al di sotto dei 500 milioni di abitanti vedrebbe il collasso delle strutture sociali e della stessa civiltà per come la conosciamo. In una parola sarebbe l’anarchia, che è infatti il tema ricorrente di ogni visione post-apocalittica. Ma l’anarchia non è libertà perché consente la sopraffazione del più forte sul più debole.

L’impulso del solo appetito è schiavitù, e l’obbedienza alla legge che noi stessi ci siamo dati è libertà.[43]Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social, 1762)

Gli individui, lasciati a sé stessi, dovranno quindi riorganizzarsi costituendo un nuovo ordine e l’auspicio è che lo si faccia finalmente con «giuste leggi» in grado di bilanciare «i diritti personali con i doveri sociali», secondo la concezione illuminista di “libertà civile”. E naturalmente evitando «leggi poco importanti e funzionari inutili», obbiettivo auspicabile magari anche senza bisogno di una guerra atomica, ma forse il più difficile da conseguire (come ben sanno gli italiani alle prese con la burocrazia). Nel romanzo Utopia (1516 circa), l’inglese Thomas More immaginava un’isola-stato abitata da una società rinascimentale ideale ispirata alla Repubblica di Platone, dominata dalla razionalità e dalla cultura. L’opera criticava aspramente la proprietà privata ma anche le leggi degli “altri” paesi, troppo numerose, inutili e complesse. L’insula Utopia, progenitrice di tutte le utopie, sembra avere diversi punti di contatto con il futuro edeumonistico immaginato da R. C. Christian: l’uguaglianza dei cittadini, la lingua unica, il culto universale della natura (che in More è identificata con Mitra). Il mondo post-apocalittico descritto dalle Pietre è a tutti gli effetti una utopia, parola coniata proprio dal titolo dell’opera di More.

Armonia con l’infinito

Chiuse infine le questioni più pratiche relative all’organizzazione del nuovo mondo, il messaggio sembra prendere una direzione più spirituale attingendo forse alla parafilosofia new age che proprio in quegli anni si andava diffondendo con il suo variegato paradigma di credenze mistiche, pseudoscienza e gnosticismo neopagano; il tutto votato all’obbiettivo salvifico della scoperta di sé e di una “armonia con il cosmo”. Ciò che accomuna i newager è l’attesa millenaristica dell’arrivo di “nuova era” astrologica: l’Era dell’Acquario, nella quale l’umanità raggiungerà un nuovo livello di consapevolezza. Una nuova era, quella della Ragione, è anche il tema centrale del monumento e del suo messaggio. Volendo potrebbero rientrare nel contesto newagiano anche i riferimenti alla natura, la somiglianza con Stonehenge e le velleità astronomiche del monumento. Una componente new age non sarebbe nemmeno del tutto incompatibile con il dichiararsi “cristiani”, non solo perché è una dottrina sincretica per definizione e spiccatamente inclusivista, ma anche perché in America, fin dall’inizio, la new age trovò consensi proprio tra i gruppi di cristiani fondamentalisti.[44]

Lascia spazio alla natura

Il remoto futuro delle Pietre-Guida è un mondo dove la natura, alleggerita dalla pressione antropica, si riprende i propri spazi. Una visione che oggi definiremmo forse ecopunk. Il disastro di Černobyl’ del 1986 ha dimostrato quanto non si tratti solo di un cliché della narrativa post-apocalittica, ma di uno degli scenari possibili: evacuati gli abitanti, la città di Pripjat’ e la cosiddetta “zona di alienazione” sono diventati un’oasi di tranquillità per la flora e la fauna che hanno iniziato a proliferare indisturbati nonostante la radioattività. Se il disastro fosse su scala mondiale, l’umanità tornerebbe probabilmente ad un livello tecnologico pre-industriale e almeno per un certo tempo non sarebbe in grado di minacciare di nuovo l’ambiente. Ma l’uomo è destinato al progresso ed a un certo punto dovrà scegliere se essere di nuovo un «cancro sulla Terra», sovrasfruttandone le risorse come ha sempre fatto e portare un’altra volta il pianeta al collasso, o «lasciare spazio alla natura» e vivere finalmente «perenne equilibrio» con essa. Le Georgia Guidestones erano insomma un monumento alla speranza che l’umanità, se fosse sopravvissuta alla propria autodistruzione, potesse finalmente costruire una civiltà migliore.

La demolizione

Purtroppo, se mai si verificasse lo scenario ipotizzato dai suoi realizzatori, le future generazioni di sopravvissuti dovranno fare a meno delle Georgia Guidestones per ricostruire una civiltà migliore, perché sono state demolite nel 2022. Negli anni precedenti il monumento fu oggetto di numerosi atti vandalici con vernici e bombolette spray, tanto da spingere le autorità ad installare delle telecamere di sorveglianza. Il 1º maggio di quell’anno Kandiss Taylor, candidata repubblicana per il ruolo di governatore della Georgia, terrapiattista e sostenitrice di varie teorie del complotto, tentò di risollevare le proprie misere sorti elettorali (fu eliminata alle primarie con appena il 3% dei voti) pubblicando un video intitolato “ordine esecutivo #10” in cui attribuiva la costruzione del monumento ad un «regime globale luciferino» (sic), collegando la scritta «mantieni l’umanità sotto 500,000,000» ai vaccini per il covid-19. Promise anche che il suo primo impegno di governo sarebbe stato demolire il «monumento satanico». Alle quattro del mattino del 6 luglio 2022 un’esplosione scosse la casa del costruttore Wayne Mullenix, a circa mezzo miglio di distanza. Una potente bomba, piazzata da un ignoto vandalo, aveva distrutto una delle lastre verticali spargendo pezzi di granito nel campo circostante. Il monumento non crollò, ma le autorità decisero di demolirlo perché ormai pericoloso, e le macerie furono rimosse per prevenire lo sciacallaggio. Le indagini dello Sceriffo di Elberton e della polizia dello stato della Georgia non portarono a nulla, né è dimostrato un collegamento con il video della Taylor che dette la colpa ad un fulmine (mentre i video delle telecamere di sorveglianza mostrano chiaramente una persona non identificata piazzare qualcosa ed allontanarsi in auto prima dell’esplosione) sostenendo che «un atto di Dio ha abbattuto quelle maledette Guidestones».[45] Alla fine di luglio il sindaco di Elberton Daniel Graves annunciò un piano per la ricostruzione della “Stonehenge americana”, ma già l’8 agosto il consiglio comunale votò per restituire il terreno al precedente proprietario,[46] ovvero proprio Mullenix. Il quale si è detto molto dispiaciuto per le pietre guida: «Sono rimasto deluso al pensiero che qualcuno si sia spinto all’estremo per distruggere qualcosa che non ha fatto del male a nessuno, in un modo o nell’altro, per 42 anni. […] Penso davvero che sia un fanatico religioso[45]». Le Guidestones non ci sono più, ma lasciano ancora tante domande senza risposta. Prima fra tutte: chi può aver pensato, voluto e realizzato un simile monumento? Chi si celava dietro il misterioso R. C. Christian?

Tutte le strade portano all’Iowa

Nel 2012 l’ottantunenne Wyatt Martin, ex direttore della Granite City Bank nel frattempo trasferitosi a Greensboro (Georgia), andò con alcuni amici su un vecchio ponte dismesso sul Lago Oconee. Qui bruciarono in un bidone tutta la corrispondenza relativa alle Georgia Guidestones: dopo oltre 30 anni, aveva onorato il suo impegno a distruggere tutti i documenti, che fino ad allora aveva conservato gelosamente in una cassa nella propria autorimessa nella speranza di scriverci un libro. Lo fece per proteggere il segreto che si era impegnato a non rivelare.

I promotori del monumento si definivano «onesti americani che credono in Dio e nella patria», ma la descrizione è piuttosto vaga, perché fede, patriottismo e baseball sono tratti comuni della stragrande maggioranza degli americani. Le tesi che vedono dietro gli “sponsor” l’ombra di potenti organizzazioni segrete come i Rosenkreuzer intente a veicolare chissà quale messaggio o profezia, sembrano smentite dal fatto che il monumento non è stato completato per mancanza di ulteriori fondi e i promessi finanziamenti per i previsti ampliamenti non arrivarono mai. Qualunque tentativo di dare un’identità agli sponsor deve necessariamente passare dal loro emissario R. C. Christian; sempre che questo fantomatico gruppo sia mai esistito e che il promotore e unico finanziatore non fosse egli stesso. Il che però aprirebbe scenari non meno inquietanti, come vedremo tra poco.