correntemente, copia di un documento originale ottenuto con macchina fotocopiatrice, xerocopia; in passato copia in positivo ottenuta da un negativo fotografico; figurato: copia identica di qualcosa o qualcuno.

Il termine fotocopia è attestato sin dalla seconda metà del XIX nel lessico tecnico della fotografia per indicare una “positiva”, una stampa in positivo di un fototipo (ovvero un negativo fotografico), ottenuta con diverse tecniche o più in generale, una qualunque copia ottenuta mediante procedimento fotografico:

Sinora non si conosce nessuna sostanza pel fissaggio delle fotocopie che tolga completamente il sale d’argento.

Si avrà così una fotocopia positiva, o, come si dice, una positiva.

Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana, 1899. Unione tipografico-editrice. Pag. 981

La Xerox 914, nota come “Ox Box”, fu la prima copiatrice xerografica di grande successo.

Si affermò così fotocopia come sinonimo –sebbene improprio– di xerocopia (Zingarelli, 1983), tuttora molto più comune di quest’ultimo. La tecnica xerografica fu gradualmente sostituita dalla combinazione scansione-stampa (a laser o getto d’inchiostro) con l’arrivo delle nuove copiatrici digitali ma il termine fotocopia continuò ad essere utilizzato indipendentemente dal procedimento: ne consegue che, mentre xerocopia è legato ad una particolare tecnica (la xerografia), fotocopia è più generico ed indica la copia di un documento a prescindere dal metodo con cui è stata ottenuta.

Usi metaforici

Il termine fotocopia è utilizzato anche in senso metaforico per indicare che una cosa o una persona è esattamente uguale ad un altra, proprio come la copia di un documento (es: «la fotocopia di suo padre»):

Il Pli rifiuta un governo fotocopia: «non durerebbe»

Corriere della Sera, 27 luglio 1986. Pag. 2

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 81.

- “fotocopia” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- Zingarelli, Nicola. Il Nuovo Zingarelli – Vocabolario della lingua Italiana. Pag. 758.

- Elliot, Giacomo: Parliamo itang’liano: ovvero, le 400 parole inglesi che deve sapere chi vuole fare carriera Rizzoli, 1977. Pag. 40

- Duranti, Alessandro. Culture e discorso: un lessico per le scienze umane. Milano: Booklet, 2002. ISBN 978-8869161599

Foto in alto: Freepik

ridotto (teatro o cinema); per estensione, ingresso (anche di una casa); oppure ricovero per senzatetto; o ancora abitazione condivisa per studenti. Dal francese foyer, letteralmente “focolare”.

Il foyer nacque con il teatro barocco tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo e diventò una caratteristica tipica della “sala all’italiana”, tipo di struttura teatrale particolarmente diffusa tra il XVIII e il XIX secolo. Nei foyer si tenevano anche feste da ballo o i giochi d’azzardo come tombola, carte e roulette; in particolare nel periodo rinascimentale e barocco questi ultimi erano la principale fonte di finanziamento del teatro stesso. In italiano questo spazio è detto ridotto, termine che può però avere anche il significato di “sala minore”, accanto a quella principale ed anch’essa utilizzata per le rappresentazioni (es. il “Ridotto della Scala” a Milano).

In alto: foyer del Cinema Ambasciatori di Milano, architetto Eugenio Gerli. Foto di Paolo Monti, 1970 (BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura) [CC BY-SA 4.0]

-

“Storia del teatro e dello spettacolo” Università degli studi di Milano, 01/10/2014

- “ridotto” in Vocabolario online. Treccani. Web.

o frambosa, birra o acquavite a base di lamponi. Deriva dal francese framboise che significa appunto lampone.

Acquavite framboise di produzione neerlandese (Jhw/Commons).

Il lampone, frutto dell’omonimo arbusto (Rubus idaeus, L. 1753) detto anche “rovo ideo” è utilizzato anche per produrre birra, tipicamente in Belgio, o acquavite (eau–de–vie) in Francia: in entrambi i casi il prodotto finale è denominato framboise.

«Macché. Questo intruglio è unico. Sbronza garantita. Mi sono imbattuta in alcuni dei nostri che liberavano una distilleria» spiegò. «Ho preso una tanica per l’acqua usata dalla Croce Rossa e l’ho riempita di framboise. Da allora ci aggiungo quello che trovo. Le altre sono piene di benzina.»

Luca Romano, L’angelo egoista (Neri Pozza Editore, 2013)

La birra framboise è solitamente prodotta con il metodo “lambic”: il mosto, addizionato di lamponi in fermentazione, è esposto all’aria per favorire il lavoro di lieviti e batteri lattici che danno il tipico gusto forte e acidulo delle birre a fermentazione spontanea.

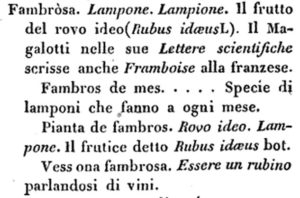

Dal francese framboise deriva anche il milanese fambròsa, lampone:

Dal “Vocabolario Milanese-Italiano” di F. Cherubini (1840).

- AA.VV. Il mondo del sommelier

Associazione Italiana Sommelier, 2016. ISBN 978-8899600020

- Cherubini, Francesco Vocabolario Milanese–Italiano, vol. 2 (D–L). Milano: Imp. Regia Stamperia, 1840. Pag. 87.

Foto in alto: Rodion Kutsaiev / Unsplash

Sopra: franchi tiratori nei Vosgi durante la guerra franco-prussiana, da L’Illustration Européenne 1870, p. XVII.

(s.m.) chi ha un comportamento autonomo e imprevedibile, rispetto invece alle politiche ed ai modi di azione del proprio schieramento. Il termine è attestato nell’italiano scritto dal 1870 quando comparve all’interno di cronache giornalistiche sulla guerra franco-prussiana: ricalca il francese franc–tireur, che storicamente indica un guerrigliero che opera isolato o in piccoli gruppi contro forze regolari, attaccando a sorpresa. Con il termine franc–tireur si designavano inizialmente in Francia, segnatamente nella regione di Vosgi, le milizie volontarie partigiane note anche come tirailleurs che combatterono durante le guerre rivoluzionarie francesi (a partire dal 1792) contro le potenze europee che miravano a restaurare l’Ancien Régime. Con la seconda guerra mondiale franco–tiratore divenne sinonimo di cecchino.

Camera dei Deputati italiana nel 1983

Dagli anni Cinquanta del Novecento il termine franco tiratore è entrato nel lessico politico e giornalistico italiano con connotazione per lo più spregiativa, ad indicare colui che nelle votazioni a scrutinio segreto vota in modo contrario a quanto ufficialmente concordato dal proprio partito o schieramento politico: «nel franco tiratore parlamentare c’è, riflessa, l’immagine del “cecchino”: che, nascosto, tira all’improvviso» (Gino Pallotta, Dizionario politico e parlamentare, Newton Compton Editori, 1977, cit. in Borghi, op. cit.):

Dalle feritorie di Montecitorio i «franchi tiratori» sparano

Corriere della Sera, giovedì 3 maggio 1962, pag. 1.

Voto segreto: i franchi tiratori non si arrendono

Corriere della Sera, sabato 8 ottobre 1988, pag. 2.

- Borghi, Barbara “Da dove deriva il termine ‘franco tiratore’?” in Lingua Italiana. Roma: Treccani. Web.

- “Scrutinio segreto” In Corriere della Sera — Cultura/Parola Chiave. Milano: Corriere della Sera. 21 luglio 2011. Web.

(s.f.) sistema di trasporto ferroviario in cui la vettura è trainata da una fune, impiegato generalmente in presenza di brevi tratte e forti pendenze. Il termine deriva da funicolo o funicello, diminutivo di fune. Il Vocabolario Etimologico di Ottorino Pianigiani del 1907 definisce la funicolare come «congegno o modo di trazione pe’ quali, mediante unione di funi o di corde […] si procura o si agevola il movimento su per erte di forte pendenza.» Per estensione e similitudine, il termine funicolare viene spesso utilizzato per indicare qualunque tipo di ferrovia inclinata, anche quelle del tipo a cremagliera sebbene si tratti di un sistema sostanzialmente diverso.

Nella funicolare, la trazione è data generalmente da un motore fisso in una postazione lungo il percorso (di solito alla stazione a monte); gli impianti più antichi potevano essere azionati dalla gravità (funicolare ad acqua) o a forza di braccia. La via di corsa è nella maggior parte dei casi assimilabile a una ferrovia tradizionale su binari, ma può assumere le caratteristiche di qualsiasi altro sistema a guida vincolata (ferrovia su gomma, sospesa, monorotaia…). Lo schema più diffuso prevede due vetture che salgono e scendono alternativamente incrociandosi a metà percorso, in modo da controbilanciarsi l’una con l’altra (sistema a “va e vieni”).

Tipi di funicolare

Oltre alla funicolare tradizionale, esistono svariate tipologie derivate:

- cablecar: funicolare nella quale il cavo è in continuo movimento a velocità costante, mentre le vetture (controllate da un conducente) possono sganciarsi dal cavo e frenare autonomamente per rallentare e fermarsi (es: i Cable Car di San Francisco).

- funicolare ad acqua: nella quale la forza motrice è fornita dalla differenza di peso tra i serbatoi delle due vetture, che vengono riempiti d’acqua a monte e svuotati a valle.

- funicolare elettromotrice: nella quale il cavo è “folle” e serve solo al controbilanciamento delle vetture; la trazione è data dalle vetture stesse (dotate di motore) anziché un motore fisso che agisce sulla fune. Unico caso sono gli →Ascensores di Lisbona, Portogallo.

- funicolare sistema Agudio: dal nome dell’inventore, l’ingegnere piemontese Tommaso Agudio (1827 – 1893), fu applicato alla funicolare Sassi–Superga tra il 1884 e il 1934. Non si tratta propriamente di un sistema a funicolare ma piuttosto di una ferrovia cremagliera, nella quale il locomotore è sprovvisto di motore proprio e riceve il moto da un motore fisso tramite una fune e un sistema di pulegge.

- funicolare sospesa: funicolare su “ferrovia sospesa”, ossia nella quale le vetture viaggiano sospese sotto la via di corsa dell’infrastruttura ferroviaria anziché sopra la stessa (es. la “Schwebebahn Dresden” a Dresda, Germania).

- funicolare su gomma: nella quale i veicoli viaggiano su ruote gommate, ma a guida vincolata (tranvia su gomma).

- piano inclinato: funicolare per il trasporto di sole merci.

- rotovìa: (desueto) come la funicolare su gomma ma sprovvista di guida vincolata; pertanto i veicoli sono guidati da ruote sterzanti controllate da un conducente.

- slittovìa: (desueto) nella quale le vetture sono costituite da slitte da neve provviste di pattini sterzanti, guidate da un conducente (come la rotovìa, ma su neve).

- trenovìa: particolare tipo di funicolare in cui la vettura viene utilizzata come spintore per un’altra vettura ferroviaria tradizionale (con la quale condivide la sede) per superare un tratto di particolare pendenza; unico caso è la Tranvia di Opicina a Trieste.

Altri tipi di trasporto a fune

- funicolare aerea o funivìa: impianto nella quale le vetture corrono su funi portanti sollevate da terra, anziché su ferrovia. Se per il trasporto di merci è detta teleferica.

- traghetto a fune: sistema per il trasporto su acqua che prevede un’imbarcazione trainata da una fune. È detto anche “traghetto di Leonardo”.

- “funicolare” in Enciclopedia Online. Treccani. Web. <treccani.it>

- “funicolare” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, 1907. Web. <etimo.it>

- “funicolare aerea” in Il Nuovo De Mauro. Web. <dizionario.internazionale.it>

- “rotovìa” in Vocabolario. Treccani. Web. <treccani.it>

In alto: funicolare di Bergamo Alta (Commons).