aereo antincendio, airtanker: si intende nel linguaggio corrente un’aereo progettato per lotta aerea antincendio, solitamente anfibio, dotato di serbatoi per trasportare e rilasciare grandi quantità di acqua o liquido ritardante sopra gli incendi in aree boschive o impervie, al fine di spegnerli o contrastarne l’espansione. Modelli con capacità anfibia sono in grado di atterrare su corpi d’acqua e rifornire i serbatoi aspirando l’acqua direttamente dagli stessi.

In totale, in Italia, sono già bruciati oltre 3000 ettari e i canadair hanno effettuato almeno mille lanci.

Il termine deriva dal nome proprio dell’azienda canadese Canadair che nel 1969 costruì il primo velivolo di questo tipo, il Canadair CL–125 Scooper, e uno dei più noti aerei anticendio, il successivo modello Canadair CL–415 SuperScooper. Sebbene tecnicamente scorretto, poiché velivoli con questa funzione sono stati costruiti anche da altre aziende (es. Antonov, Catalina, Lockheed, McDonnel Douglas ecc…), il termine canadair è entrato nel lessico giornalistico in italiano dal 1970,[1] grazie probabilmente al 4º Salone dell’Aeronautica che si tenne a Torino quell’anno, diventando antonomastico per i velivoli antincendio in genere. È tuttora utilizzato nonostante la Canadair non esista più dal 1986, quando fu assorbita dalla Bombardier: i velivoli antincendio CL–415 in uso ai Vigili del Fuoco italiani sono in realtà costruiti dalla Bombardier (fino agli anni ’90 questo modello era però commercializzato con il marchio Canadair) e, a partire dal 2016, su licenza dalla Viking. Va però detto che numerosi Canadair propriamente detti sono effettivamente ancora in servizio operativo e che si tratta di modelli molto diffusi.

Nel lessico dell’industria aeronautica il nome comune più utilizzato per questi velivoli è l’inglese air attack. Nella lotta aerea antincendio sono utilizzati anche elicotteri equipaggiati in modo analogo, detti invece helitack (crasi di helicopter attack).

In altre lingue:

Sebbene meno diffuso, l’uso del marchio canadair come nome comune per la categoria di aeromobili antincendio si riscontra anche in francese[2] spagnolo[3] e portoghese[4].

- francese: avion bombardier d’eau (ABE), canadair.[2]

- inglese: airtanker, air attack, fire bomber, water bomber, water tanker.

- neerlandese: blusvliegtuig.

- norvegese: brannfly.

- portoghese: avião cortafogos, avião cisterna, avião pesado,[4] canadair.[4]

- spagnolo: avión contrafuegos, apagafuegos, botijo, canadair.

- svedese: vattenbombare.

- tedesco: Löschflugzeug.

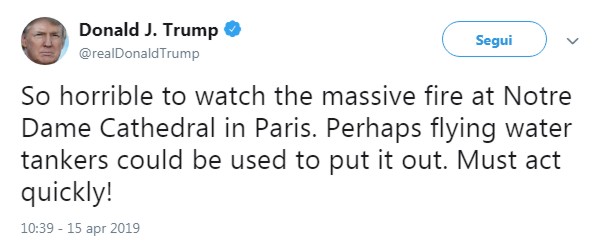

15 aprile 2019: il presidente USA Donald Trump “suggerisce” su Twitter di utilizzare i water tanker per spegnere l’incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi, e non i “canadair” come riportato dalla stampa italiana.

Il botijo

Tra i soprannomi di questo tipo di aeromobili in lingua spagnola (limitatamente alla penisola iberica) c’è botijo. In Spagna il botijo è un tradizionale contenitore in ceramica per liquidi, con un manico e due fori: uno più grande per riempire il contenitore e uno piccolo per spillare il contenuto: il soprannome si rifà probabilmente all’analogia con le operazioni di “riempimento” e “scarico” tipicamente svolta dagli aerei antincendio.

- [1]“Furiosi incendi (forse dolosi) distruggono i boschi in Corsica” La Stampa, 24 agosto 1979. Pag. 11.↩

- [2]“Incendie de Notre-Dame : pourquoi les Canadairs ne peuvent pas intervenir” in LCI Newsroom, 15/4/2019, dove si legge di seguito «SECOURS – L’usage d’avions ou d’hélicoptères bombardiers d’eau…» il che sembra suggerire che il termine Canadair nel titolo fosse utilizzato in senso generico.↩

- [5]“Canadair CL-215T/415” in Fly News. Web. ↩

- [4]«Estando em utilização em França e Espanha aviões pesados, os “Canadair”, com bons resultados, começou o serviço Nacional de Bombeiros (sNB)…» Lourenço, Luciano: Territorium Nº26 (II): IncêndIos FlorestaIs no rescaldo de 2017. Imprensa da Universidade de Coimbra / Coimbra University Press / RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Pag. 110 .↩

Foto in alto: Canadair del “43 Grupo de Fuerzas Aéreas”, Spagna (Javiramos43/Commons CC-BY-SA).

Questo vecchio legno, quando si alza il vento,

Quando si alza il vento navigherà.

Non siamo nati mica ieri, Capatàz.

Francesco de Gregori, Capatàz (1987)

(scherzoso) caposquadra, sorvegliante, fattore, capoccia, caporale; nell’uso più recente, genericamente capetto o dirigente di basso livello dall’atteggiamento autoritario e intransigente, ma con una sfumatura di ridicolo.

Leader, presidenti, ministri, ex ministri, capataz e capetti si vedono dovunque, ma anche da nessuna parte.

“Una crisi fuori dai palazzi” in Repubblica, 27/8/2019

Il capataz, che vuol dir capo (il capo conduttore di quel convoglio di carri), gli diede un’occhiata da capo a piedi, e rispose seccamente: – Non ci ho posto.

Edmondo De Amicis, Cuore (1886)

Attestato dal XVII secolo, deriva dalla voce spagnola capataz (pl. capataces, XV secolo), “capo” – probabilmente grazie anche alla dominazione spagnola in Italia – a sua volta dal latino caput, di formazione simile all’italiano capitano ma con suffisso –taz di evoluzione non chiara (forse da –itis). Dallo spagnolo è derivato anche il portoghese capataz di uguale significato.

un capataz, od ispettore, ci condusse nelle numerose sale del pianterreno, ove si fabbricavano le varie specie di tabacco de polvo o tabacco in polvere…

Di Jean-Charles Davillier, Viaggio in Ispagna del barone Carlo Davillier F.lli Treves, (1874) pag. 232

In passato il capataz o caporal in spagnolo e portoghese era un nero privilegiato, ad esempio un figlio di padre europeo e madre schiava e/o chi si era guadagnato la fiducia dei padroni, per questo designato dai bianchi per comandare sugli altri schiavi, compito spesso svolto con particolare durezza. I capataz erano quindi visti dagli schiavi come traditori dei propri “fratelli neri”.

- “capataz” in Vocabolario online, Treccani. Web.

- “capataz” in Dizionario De Mauro, L’Internazionale. Web.

- “capataz” in Una parola al giorno, 20/11/2020. Web.

In alto: foto di jarmoluk/Pixabay.

persona poco nota o del tutto sconosciuta, dal nome di Carneade di Cirene (214 a.C. – 129 a.C.), filosofo greco antico della corrente degli scettici, noto soprattutto per la sua critica al dogmatismo delle dottrine stoiche. L’uso deonimico–antonomastico di carneade come sinonimo di persona sconosciuta non deriva però dalla sua dottrina o dalla —vera o presunta— anonimia del filosofo, ma paradossalmente dalla citazione che più l’ha reso celebre al pubblico: la famosa domanda «Carneade, chi era costui?» posta da Don Abbondio tra sé e sé all’inizio del VIII capitolo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni (XIX secolo). Don Abbondio stava infatti leggendo, in un “libricciolo”, l’orazione in lode di San Carlo Borromeo (1538 – 1584) tenuta nel Duomo di Milano da padre Vincenzo Tasca il 4 novembre 1626, nella quale si confrontava la dottrina di San Carlo con quella di alcuni filosofi greci tra i quali appunto Carneade. Imbattutosi nel nome di Carneade, don Abbondio — colto sì, rispetto alla gente di campagna, ma non tanto da conoscere i filosofi antichi — si chiese chi fosse:

Carneade! Chi era costui? — ruminava tra sé don Abbondio seduto sul suo seggiolone, in una stanza del piano superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entrò a portargli l’imbasciata. — Carneade! questo nome mi par bene d’averlo letto o sentito; doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico: è un nome di quelli; ma chi diavolo era costui? — Tanto il pover’uomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse sul capo!

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap. VIII

Da quella battuta è nata l’espressione deonimica carneade, per indicare una persona mai sentita nominare (es. “essere un carneade”, “un carneade qualsiasi”), e il modo di dire «Carneade, chi era costui?» per esprimere ironicamente la propria o altrui ignoranza su un personaggio o un argomento. La frase è diventata anche un cliché nella forma di snowclone nel quale, sostituiendo il nome di Carneade con quello di un altro personaggio, in genere si intende introdurre un approfondimento su quest’ultimo.[1] Simile nell’uso è l’espressione «questo sconosciuto», derivante invece dal titolo di un libro di Alexis Carrel (1873 – 1944), L’homme cet inconnu (L’uomo, questo sconosciuto).

In alto: Carneade in una incisione di J.W. Cook del 1825 (dettaglio, da Wellcome Images/Commons).

- [1]ad esempio, nel titolo di un libro di A. Scimione: Talete, chi era costui? Vita e opere dei matematici incontrati a scuola, Palumbo Editore, 2008.↩

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 77. ISBN 88–08–08878–2

- “carnèade” in Vocabolario Treccani. Web.

- Randaccio, Roberto “Andare per minuscole: la deonomastica letteraria” in Treccani – La lingua italiana. Web.

[karnè] taccuino, blocchetto di fogli facilmente staccabili, di biglietti, tagliandi e simili; per estensione “pacchetto” nel senso “di insieme di servizi”. Dal francese carnet, diminutivo dell’antico caer, “quaderno”, da cui il moderno chaier; attestato in italiano dal 1892.

- carnet di assegni: blocchetto di assegni bancari in bianco;

- carnet di ballo: cartoncino piegato a libretto su cui, in una festa danzante, le dame appuntavano i nomi dei cavalieri ai quali avevano promesso un ballo;

- carnet di biglietti: blocchetto di biglietti per un mezzo di trasporto (es. treno, autobus) o altro (es. concerti), solitamente venduto come “pacchetto”;

- carnet elettronico: insieme di documenti (es. titoli di viaggio) dematerializzato e fruibile solo elettronicamente;

- carnet di servizi: “pacchetto” di servizi.

- “carnet” in Vocabolario online, Treccani. Web.

- “carnet” in Dizionario di Italiano Sabatini Coletti — Corriere della Sera. Web.

Immagine: foto di Kelly Sikkema su Unsplash

(Sicilia) macelleria, negozio dove si vendono carni e derivati (attesatato dal 1987); deriva da carnezzo con l’aggiunta del suffisso derivativo –erìa tipico dei nomi di negozi, botteghe e laboratori artigianali. A sua volta, carnezzo è variante antica di carniccio (1537) che sta ad indicare un rimasuglio di carne, specialmente di qualità scadente.

Se hai un figlio disoccupato, vai in carnezzeria, compra due chili di capretto e vedi che il signor Pino qualche dritta te la dà.— Alajmo, Roberto Carne mia (Sellerio, 2016)

Carnezzeria è anche il titolo di un atto unico della teatrografia di Emma Dante e fa parte di una trilogia in palermitano dedicata alla famiglia (2008).

- “carnezzeria” in Il Nuovo De Mauro (in L’Internazionale). Web.

- “carniccio” in Il Nuovo De Mauro (in L’Internazionale). Web.

Immagine in alto: macelleria a Campo De’ Fiori, Roma. Foto: Gabriella Clare Marino 2021/Unsplash.

La carne di manzo cruda e condita è un piatto della tradizione piemontese, in particolare di Alba, noto come “carne cruda all’albese”. Il nome “carpaccio” è però più recente e si deve al ristoratore veneziano Arrigo Cipriani, fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia, che nel 1963 servì alla contessa Amalia Nani Mocenigo il piatto a base di fettine di filetto sottili condite con una salsa e lo chiamò “Carpaccio” in onore del pittore veneziano Vittore Carpaccio (1465 circa – 1525/1526), detto “il Carpaccio”. Il nome fu ispirato a Cipriani sia da una importante mostra sul Carpaccio che si teneva quell’anno a Palazzo Ducale, un grande evento culturale «di cui […] a Venezia si faceva un gran parlare», sia dal colore della carne cruda che «ricordava certi colori dell’artista».

- Schena, Elma, Adriano Ravera. “Carpaccio, un mito firmato Cipriani” in A Tavola Negli Anni Del Miracolo Economico. Scarmagno (TO): Priuli & Verlucca, 2015. Pag. 255-256.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 77-78.

- Padovani, Clara e Gigi Italia Buon Paese. Torino: Blu Edizioni, 2011.

- “carpaccio” in Vocabolario online. Treccani. Web.

In alto: foto di Lars Blankers / Unsplash

cogli il giorno (spesso citata come “cogli l’attimo”), locuzione in latino con cui si invita a cogliere le occasioni e le opportunità, a godere di ciò che è il presente; forma abbreviata del verso «carpe diem quam minimum credula postero» tratta dalle Odi del poeta romano Orazio (65 a.C. – 8 a.C.):

aetas carpe diem quam minimum credula postero

cogli il giorno confidando il meno possibile nel domani.

(Odi 1, 11, 8)

La locuzione, spesso riportata sugli orologi solari o meridiane, è entrata nella cultura di massa soprattutto grazie al film L’attimo fuggente (Dead Poets Society, USA 1989) nel quale il professore John Keating (Robin Williams) tiene ai propri studenti un celebre discorso che si conclude così:

Nel 2005 l’American Film Institute inserì questa battuta al 95º posto della lista delle cento migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi (tratte da film statunitensi). Nell’adattamento italiano «seize the day boys» (cogliete il giorno, ragazzi), fu tradotto nel più efficace «cogliete l’attimo» che — sebbene impreciso — divenne il significato più comunemente attribuito alla locuzione.

- Carpe Diem in Vocabolario online Treccani.it. Web.

- Carpe Diem in Garzanti Linguistica. Web.

- Carpe Diem in The Phrase Finder. Web

- AFI’S 100 greatest movie quotes of all time in American Film Institute. Web.

Foto in alto: © Silvio Dell’Acqua (Fotolia)

(aggettivo) armato di corazza, per lo più nel senso figurato di impermeabile (alle ingiurie, alle tentazioni, alle insinuazioni), impassibile; ma anche ben protetto/a, difeso (sempre fig.):

Consento con voi, amici — egli disse — che la donna catafratta di virtù, non è più dei nostri tempi; ma oggi le fanciulle amano troppo la velocità»

in Signorine di Alfredo Panzini, 1921.

Deriva da catafratta, tipo di armatura a squame metalliche che proteggeva sia il cavaliere che il cavallo; di origine persiana, fu adottata dai Greci (katafractes) e dai Romani, poi utilizzata fino al medioevo. Il cavaliere catafratto è un cavaliere «coperto di armatura in ferro completa, del pari del suo cavallo» (Bonomi); la nave catafratta è una nave lunga e coperta utilizzata da Greci e Romani. Il termine catafratta deriva a sua volta dal latino CATAPHRÀCTUS, dal greco KATÀPHRAKTOS composto di KATA, sopra e PHRÀTTEIN coprire, munire.

- Bonomi, Francesco “catafratto” in Dizionario etimologico della lingua italiana — <etimo.it> Web.

- Stefanato, Paolo “catafratto” Dal rigattiere di parole — Il Giornale. 29 Ago. 2013, Web.

- “catafratto” Dizionario De Mauro — L’internazionale. Web.

Immagine: cavaliere catafratto partico, disegno di F. Caldarelli, 2004. Commons/CC-BY 3.0