a Roma, bottega di prodotti alimentari venduti “a pizzico”, ossia in piccole quantità: solitamente uova, alici, sale, formaggi e salumi. Deriva da pizzico o spizzico, piccola quantità che può essere presa tra l’indice e il pollice, oppure da pizzicare (Pianigiani) ossia “stuzzicare”, con l’aggiunta del suffisso derivativo –erìa tipico dei nomi di negozi, botteghe e laboratori artigianali. Il gestore della pizzicheria era detto pizzicagnolo o pizzicarolo.

- “pizzicàre” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario Etimologico Della Lingua Italiana, 1907.

- “pizzicàgnolo” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario Etimologico Della Lingua Italiana, 1907.

- “pizzico” in Vocabolario Online. Treccani. Web.

- Cenzi, Ivan “I cannibali del Pantheon” in Bizzarro Bazar. 1/9/2019. Web.

Immagine: View of the Pantheon, Rome – Lievin Cruyl, circa 1670: penna e pennello e inchiostro grigio e marrone, lavaggi grigi e marroni, un po’ di acquerello e gouache bianco, su pergamena [PD] MET Museum NewYork / Robert Lehman Collection

danza consistente nel saltare sul posto spintonandosi l’un l’altro, nata nella seconda metà degli anni settanta (attestato 1977) nell’ambiente punk rock e poi diffusasi anche all’heavy metal, hard rock ed infine, dai primi anni ’90, alla musica elettronica dei rave party (techno, hardcore e simili):

È interessante notare che il punk si riconobbe in uno stile di ballo che non era solo l’assenza di stile. Il pogo, che consiste essenzialmente nel saltare in modo scomposto senza curarsi delle contusioni provocate nei vicini, è l’affermazione esplicita di un nichilismo estremo.

Marco Maurizi, Filosofia della musica rock (Lulu, 2011) Pag. 131.

È così detta perché le persone che vi partecipano sembrano saltare su un pogo–stick, ossia un “trampolo a molla”: il termine pogo–stick (attestato dal 1921) deriva a sua volta dal marchio di un produttore tedesco di questi giocattoli, “Pogo”, registrato in Germania nel 1919 e probabilmente composto da elementi del nome del titolare.

Hopping Stilts Are the New French Playthings. … For France and especially Paris has taken to the “pogo” stick, a stick equipped with two rests for the feet. Inside of the stick is a strong spring so that the “pogoer” may take a series of jumps without straining his powers. The doctors claim that the jarring produced by the successive jumps do not serve to injure the spine, as one might at first suppose. This jumping habit is spreading through France and England and the eastern part of the United States.

Illustrated World, settembre 1921.

L’atto di ballare il pogo è detto pogare:

Anche il ballo inventato dai punk è una caricatura: con il pogo — fatto di spintoni — è impossibile interagire. Ma «pogare» è diventato l’unico sfogo danzereccio per ampie fasce giovanili che non si riconoscono nella discoteca.

Paolo Prato, La musica italiana: una storia sociale dall’unità a oggi (Donzelli, 2010) Pag. 353.

In alto: i Ramones.

- “pogo” in Douglas–Harper Online Etymology Dictionary. Web.

- “pogare” Vocabolario online. Treccani. Web.

- “pogare” in Garzanti Linguistica. Web.

Foto: Pixabay.

(spregiativo) in origine massa remissiva, sottomessa; per associazione con il bue che si lascia aggiogare docilmente; più frequente con il significato di massa ottusa e facilmente manipolabile di individui privi di capacità critica, rozzi, ignoranti (ggente); parte dell’opinione pubblica conquistabile con metodi politici bassamente demagogici (come il pamen et circensens di Giovenale).

Il miserabile ha compiuto un colpo di stato autoritario appellandosi al popolo bue

da Il cimitero di Praga di Umberto Eco, 2010.

- “popolo bue” in Il Nuovo De Mauro. Internazionale.it

- “popolo” in Dizionario Dei Modi Di Dire. Milano: Hoepli Editore, 2012. Corriere Della Sera Web. 25-1-2016.

Immagine: makamuki0/Pixabay

(lombardo, aggettivo, XIX secolo) detto di pane raffermo ma non ancora duro, pane di un giorno; per estensione qualunque commestibile non più fresco, vecchio, stantìo. Secondo un regolamento municipale della città di Milano del 1812, si definisce pòsso il pane «quando arriva alle 24 ore dopo la di lui cottura.» (art. 22 dei “Capitoli per i fabbricatori di pane misto” del 26 marzo 1812[1]).

Deriva dal dialetto lombardo occidentale poss (/pɔs/) o pòos,[2] “raffermo”, comune ai dialetti milanese,[3][4] pavese,[5][6] lariano e della Svizzera italofona;[7] a sua volta dal milanese poŝà, “riposato”,[8] o forse dallo spagnolo posado[9] come lascito della dominazione spagnola (1525 — 1700): il pan posado in castigliano è infatti il pane raffermo, «viejo y duro».[10]

Pim pim cavalin

sotto al pee del tavolin

pan poss, pan fresch,

induvini che l’

Pim Pim cavallino

sotto il piede del tavolino

pane pòsso, pane fresco

indovino cos’è questo

Filastrocca milanese.[11]

La locuzione pan poss (o anche pamposs[5][10]) si riferiva in particolare al pan d’un dì, quello «dai Fiorentini chiamato pane di un giorno» (Gambini,[6] 1879), ossia non più fresco ma non ancora secco: se più vecchio era detto invece pan gnücc (pane gnucco), pan dür (pane duro), più anticamente (XV secolo) pan tosto.[12]

Panettòn de Natàl al ven mai pòss;

a mangiàll a San Biàs al benediss la gola e ‘l nas.

mangiarlo a San Biagio benedice la gola e il naso[13]

Proverbio comasco.

Per estensione l’aggettivo poss passò ad indicare cibo vecchio in genere, anche diverso dal pane, che ha perso la sua freschezza pur essendo ancora commestibile come il panettone, o l’uovo (eouv pòss, un uovo vecchio, stantìo[14]); ma anche l’acqua “vecchia”[4] (acqua pòssa), che è rimasta troppo a lungo in un recipiente assumendo un sapore sgradevole; fino ad una persona attempata[4] o metaforicamente dal carattere “molle”, come il pane che ha perso la sua croccantezza: pan poss o pamposs è detto anche di una persona senza energia.[7]

- [1]Riportato in Gride, regolamenti, tasse e tariffe diverse […] della regia città di Milano. Milano, 1850. Pag. 45 ↩

- [2]“raffermo” in Dizionaro dei dialetti. Web.↩

- [3]Cherubini, 1841 (op. cit.)↩

- [4]Banfi, 1857 (op. cit.)↩

- [5]Manfredi, 1874 (op. cit.)↩

- [6]Gambini, 1879 (op. cit.)↩

- [7]Caccia, Franca “Parole ed espressioni dialettali del Basso Mendrisiotto” in lessico.ch. Web.↩

- [10]Luigi Pavia, 1928 (op. cit.) Luigi Pavia, 1928 (op. cit.)↩

- [9]“Il milanese crogiuolo di tanti idiomi” in La Gobba. Web.↩

- [10]Jubete, Fernando Franco “Los orígenes culinarios de Castilla y León: La cocina del pan posado” in PITTM, 84, Palencia, 2013, pp. 409-430, ISSN 0210-7317 (PDF)↩

- [11]Da Abitare, 1965 Si cantava ai bambini tenendo i pugni chiusi: in uno c’era una caramella, nell’altro niente. Al termine della filastrocca il bambino doveva indovinare quale pugno conteneva la caramella.↩

- [12]Fanfani e Fornari, “Vocabolarietto Milanese — Fiorentino” in Il Borghini giornale di filologia e di lettere italiane, Anno I. Firenze, 1874. Pag. 314.↩

- [13]Tradizione lombarda è di mangiare a San Biagio, il 3 febbraio, il panettone avanzato dalle festività natalizie. La festa di San Biagio è tradizionalmente associata alla benedizione della gola e del naso.↩

- [14]Banfi, 1857 (op. cit.) pag. 499.↩

- Vocabolario milanese–italiano di Francesco Cherubini, 1841. Vol.3 Pag. 246.

- Vocabolario milanese-italiano ad uso della gioventù di Giuseppe Banfi, 1857. Pag. 568.

- Manfredi, Rodolfo Dizionario pavese-italiano: coll’aggiunta delle frasi più comuni. Pavia: successori Bizzoni, 1874. Pagg. 177, 191.

- Gambini, Carlo Vocabolario pavese-italiano con una serie di vocaboli italiani-pavesi che molto tra loro diversificano. Pavia: successori Bizzoni, 1879. Pag. 155.

- Pavia, Luigi Sulla parlata milanese e suoi connessi (1a ed. 1928). Lampi di Stampa, 2001. Pag. 219. ISBN 978-8848801188

Immagine in alto: il “forno delle Grucce” a Milano viene assaltato dalla folla il giorno di S. Martino del 1628, nel corso di una sommosso scatenata dal rincaro del pane. È una scena del romanzo I Promessi Sposi, illustrata da Francesco Gonin per l’edizione del 1840 stampata dalla tipografia milanese Guglielmini e Radaelli.

bottega di alimentari in genere, per lo più sfusi, in particolare salumi, riso, burro, pane e vino;[1] «rivendugliolo di cose mangerecce»:[2] vernacolare milanese e lombardo, attestato dal 1794. Deriva da posta, nell’antico significato di stallo, ossia “luogo del mercato riservato ad un mercante”, con il suffisso derivativo -erìa usato nella formazione dei nomi di negozi e botteghe. Il negoziante della posteria è detto postaio (in milanese posteè) o postaro che corrisponde al più generico bottegaio.[1]

- “posteria” in Il Nuovo De Mauro; in L’internazionale, Web.

- “posteria” in Garzanti Linguistica. Web.

- Arrighi, Cletto Dizionario milanese-italiano: col repertorio italiano-milanese Hoepli, 1977 (1ª ed. 1896). pag. 638 (nota nº 1 alla voce salsamentari)

- Panzini, Alfredo Dizionario moderno – supplemento ai dizionari italiani. Hopeli, 1905. Pag. 381.

Foto: bottega di alimentari a Firenze, Charles Büchler/Unsplash

latino, promuovere per rimuovere (lett. “sia promosso affinché sia rimosso”). Soprattutto nell’ambito della amministrazione pubblica (talvolta anche privata), espressione che si riferisce alla pratica di promuovere un funzionario ad un incarico di rango superiore (perlopiù meramente onorifico), al solo scopo di rimuoverlo dalla posizione che occupa. Vi si ricorre ad esempio per limitare i potenziali danni causati da una persona inetta, quando non vi siano le condizioni legali e/o contrattuali per intraprendere altre azioni, o qualora si ritenga opportuno celare le vere ragioni della rimozione: la promozione, non essendo un atto punitivo, è più socialmente accettabile e quindi meno soggetta a contestazioni o polemiche. Anche quando il fine è di risolvere una criticità, la pratica del promoveatur ut amoveatur è sempre percepita negativamente dall’opinione pubblica poiché contraria ai principi dei meritocrazia e trasparenza; diventa però particolarmente grave e detestabile quando sia applicata da una amministrazione corrotta per allontanare dal proprio incarico un funzionario onesto, che risulti d’intralcio agli interessi deviati della stessa.

Immagine: © Chijick/Depositphotos

George M. Pullman

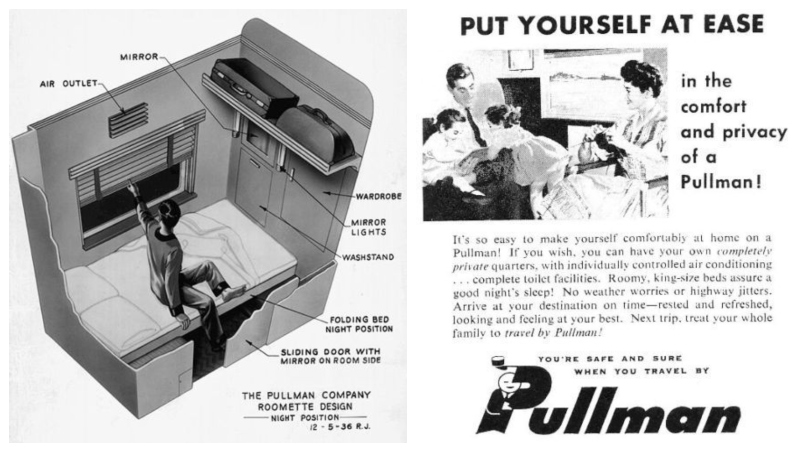

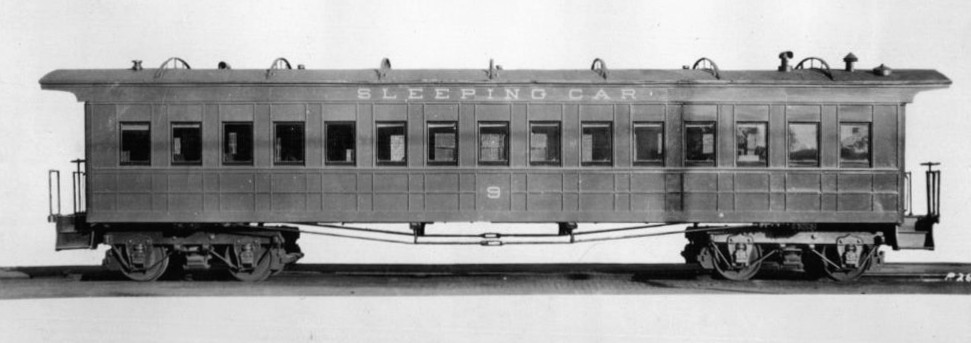

(s. m.) autobus da turismo, ossia per il trasporto di persone a medio e lungo raggio con finiture e servizi di lusso; torpedone. Desueto: in forma aggettivale invariabile (es. “carrozza pullman”), anche carrozza ferroviaria adibita a letti o comunque dotata di servizi di lusso. Deriva dal nome del progettista ed industriale americano George Mortimer Pullman (1831 – 1897) che nel 1862 aveva fondato a Chicago la Pullman Car Company per la costruzione di carrozze ferroviarie. La società si specializzò in particolare nelle carrozze letti, realizzando vetture particolarmente lussuose per lo standard dell’epoca, note come Pullman sleeper (cuccetta Pullman) o Pullman’s Palace Car. Oltre ai veicoli (in seguito produsse anche carrozze ristorante, vagoni per il trasporto di merci, tram e filobus) la società Pullman forniva il personale di servizio per le carrozze letti, che offriva ai passeggeri un servizio completo che andava dal facchinaggio al camerierato. Le carrozze letti di Pullman ebbero successo in Nordamerica e il termine pullman car divenne antonomastico per indicare qualunque carrozza letti dotata di un certo livello di comfort e servizi.

Carrozza Pullman del 1860 circa

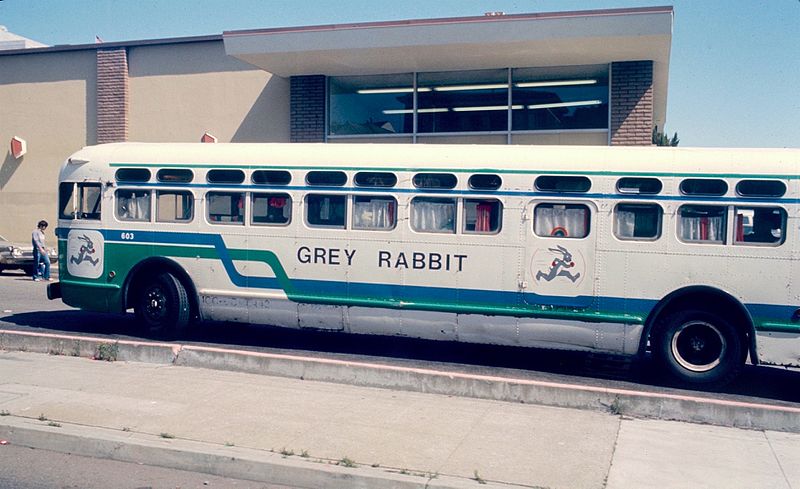

Per analogia con le carrozze letti ferroviarie, nel XX secolo fu coniato in inglese americano il termine auto pullman (con l’aggiunta del prefisso auto– da automobile) per gli sleeper bus, ossia servizi autobus notturni a lungo raggio con mezzi dotati di cuccette, l’equivalente su gomma dei treni notturni:

An auto pullman service has been established between San Antonio and San Angelo by the Gulf Transportation Company.

da National Taxicab and Motorbus Journal – Volume 2, 1922 – Pagina 55

Uno sleeper bus “Grey Rabbit” a San Francisco nel 1982 (Steve Morgan/Commons CC BY-SA 4.0)

In italiano il termine pullman si diffuse dal 1869 (De Mauro) dapprima per indicare le carrozze ferroviarie di lusso, poiché le carrozze letti iniziarono a diffondersi in Europa solo a partire dal 1872 con la fondazione in Belgio della “Compagnie Internationale des Wagons-Lits” (gestore tra l’altro del famoso Orient Express). Analogamente a quanto accadde in inglese americano, il termine fu esteso agli autobus in servizio extraurbano o a medio e lungo raggio nella variante auto–pullman o autopullman almeno dagli anni ’30 del Novecento (mediante l’aggiunta del prefisso auto–, usato come abbreviativo di automobile nella formazione di parole composte relative al trasporto su strada: es. autocarro, autorimorchio…). Nonostante l’origine straniera, il termine auto–pullman (così come autobus) sopravvisse al processo di italianizzazione voluto dal fascismo — che ne propose comunque la sostituzione con la parola torpedone — tanto da comparire nel 1936 anche sulla Critica fascista, rivista quindicinale del fascismo diretta da Giuseppe Bottai (allora ministro dell’educazione nazionale) dove si parla di un «viaggio in autopullman» . Successivamente, la caduta del prefisso auto– (come avvenuto per autobus → bus) determinò il passaggio da autopullman a pullman.

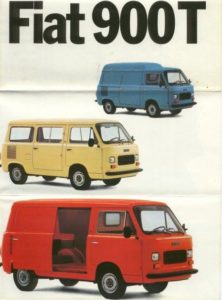

Nell’uso corrente il termine pullman è generalmente utilizzato per gli autobus da turismo per servizi charter o di linea a medio–lungo raggio (questi ultimi detti anche “corriere”), mentre il termine autobus indica per lo più quelli in servizio urbano. Da pullman è derivato il diminutivo pulmino, attestato dal 1970 (Cortelazzo–Cardinale op. cit.), che si riferisce ad autoveicoli per il trasporto passeggeri di piccole dimensioni, come minivan o minibus.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 313. ISBN 88–08–08878–2

- Nicola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 11ª ed., Bologna: Zanichelli, 1988.

- “pullman” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- Luedeking, Robert Pullman (Images of America) Charleston (SC): Arcadia Publishing/Whitman County Historical Society, 2015. ISBN 978-07385-8104-0

- “autopullman” in Dizionario Italiano, Repubblica. Web.

- “autopullman“/”pullman” in Dizionario De Mauro. Internazionale. Web.

- “pullman“/”pullman” in Dizionario Olivetti. Olivetti Media. Web.

- “pullman” in Dizionario Italiano Sabatini Coletti. Corriere Della Sera. Web.

- “pullman” in Dizionario Online. Treccani. Web.

- “pulmino” in Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 140

Foto sopra: © Yuri Bizgaimer/Fotolia #154744540

La somiglianza con i furgoni per il trasporto merci, con i quali i pulmini condividono spesso meccanica e carrozzeria, soprattutto quando in allestimento “vetrato” (ossia con le stesse finestrature della versione passeggeri) o “promiscuo” (ossia adibiti al trasporto combinato di merci e passeggeri), ha fatto sì che il termine pulmino fosse esteso per similitudine anche veicoli analoghi ma ad uso differente dal trasporto di persone, come appunto piccoli furgoni, promiscui, o autonegozi (es. «il pulmino dei gelati»).

Locuzioni derivate:

- pulmino camperizzato (anche semplicemente “camperizzato”): pulmino o furgone con allestimento adatto all’uso come “camper”, ossia all’uso abitativo per vacanze o turismo.

- pulmino hippie: la locuzione si riferisce ai pulmini utilizzati dagli hippie o ispirati agli stessi, solitamente vistosamente decorati con colori sgargianti, motivi floreali e/o camperizzati («Nell’allegria delle favelas, scrutata da un pulmino hippie, il primo stupore si attorciglia alle narici…» Repubblica, 14/4/2009 ).

- pulmino dei gelati: piccolo autonegozio adibito alla vendita di gelati («…il pulmino dei gelati che suonava ininterrottamente il carillon» A. Monda, L’indegno, 2016).

- pulmino della scuola: scuolabus, trasporto scolastico; non necessariamente un “pulmino” in senso stretto ma solitamente più piccolo di un autobus regolare (minibus o midibus).

- pulmino promiscuo: con una parte dell’abitacolo adibito permanentemente al trasporto di merci.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 140. ISBN 88–08–08878–2

- “pulmino” in Vocabolario Online. Treccani. Web.