Grandi magazzini Macy’s a Herald Square, New York, nel 1907.

termine della lingua inglese (utilizzato anche in italiano) che significa letteralmente “venerdì nero” ed indica il quarto venerdì di novembre, giorno in cui tradizionalmente molti negozi on-line e siti di e-commerce, ma anche negozi “fisici” (soprattutto in USA) offrono sconti consistenti sui prodotti e vengono per questo presi d’assalto dai consumatori.

La tradizione del black friday nasce negli Stati Uniti D’America, dove corrisponde al giorno successivo al Giorno del Ringraziamento (quarto giovedì di novembre) ed è tradizionalmente considerato il primo giorno del periodo di shopping natalizio, una sorta di “avvento commerciale”. Il primo grande magazzino a proporre una parata per l’apertura dello shopping natalizio fu Macy’s nel 1924.

L’associazione del termine black friday con il giorno seguente al Ringraziamento venne molto dopo, inizialmente in relazione all’assenteismo. Un articolo dai toni sarcastici intitolato “Black Friday (day after Thanksgiving)” pubblicato sulla rivista Factory Management and Maintenance nel 1951, descriveva infatti come black (nero, con accezione negativa) il venerdì seguente alla festività, a causa del danno economico causato alle aziende dal fatto che molti operai si dessero malati:

da Factory Management and Maintenance, 1951[2]

L’uso del termine black friday in riferimento allo shopping si diffuse però solo all’inizio degli anni ’60, quando tra i poliziotti di Philadelphia si affermò l’uso di chiamare “venerdì nero” e “sabato nero” i due giorni dopo il Ringraziamento per via del traffico, che diventava improvvisamente congestionato a causa dello shopping natalizio e costringeva gli agenti a turni anche di 12 ore:

Public Relations News, 18 dicembre 1961, p. 2.[3]

Trimmer, tongue in cheek, would say only that Black Friday was used to describe the Valentine’s Day massacre of mobsters in Chicago.

da Philadelphia Inquirer, 25 novembre 1994.[5]

…è il traffico! Troppe macchine! è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famigghia contro famigghia, troppe macchine! Johnny Stecchino (1991)

Per via della connotazione negativa che ha il colore nero nella cultura occidentale (è associato alla morte e al lutto), l’aggettivo black era infatti usato per definire una giornata particolarmente infausta. Si ricordi ad esempio il black tuesday (martedì nero) del crollo della borsa di Wall Street il 29 ottobre del 1929 che segnò l’inizio alla Grande Depressione. In particolare proprio il termine black friday era già presente nella memoria collettiva per il venerdì 24 settembre 1869, quando il crollo del prezzo dell’oro innescò una crisi economica, e per altre giornate particolarmente tragiche che caddero di venerdì: paragonare il traffico di Philadelphia a questi eventi significava trasmetterne un’immagine apocalittica. Per rimediare, l’anno successivo fu emanato un comunicato stampa del commissario della polizia Albert N. Brown in cui si usavano i meno “infelici” eufemismi Big Friday e Big Saturday (grande venerdì e grande sabato). Tuttavia l’operazione non ebbe successo e il “venerdì nero” continuò ad essere usato allargandosi ad altre città, durante tutti gli anni ’70 e soprattutto ’80 grazie alla crescita dei consumi e quindi della corsa allo shopping.

Traffico a Chicago durante il periodo natalizio, 1962.

Furono allora i pubblicitari a trovare una soluzione: anziché arginare l’uso del termine, inventarono una nuova etimologia in grado di sviare l’attenzione dai problemi del traffico. Sia Ben Zimmer (linguista e pubblicista per il Wall Street Journal) che Bonnie Taylor-Blake (neuroscienzata ricercatrice alla University of North Carolina at Chapel Hill e appassionata di folklore) concordano sul fatto che fu una riuscita operazione di marketing a far circolare la storia “positiva” secondo la quale l’origine del black friday fosse nei profitti dei negozi: dal quel giorno, infatti, grazie agli acquisti i bilanci tornavano sicuramente “sul nero” (back on black) ossia in attivo, scritti quindi con inchiostro nero[5] in contrapposizione al rosso con cui venivano registrate le uscite. Questa storia iniziò a circolare infatti solo negli anni’80, ma ebbe il risultato sperato: ossia “oscurare” nell’immaginario collettivo l’origine negativa del termine e l’associazione dello shopping con l’inferno del traffico cittadino.

«… lei ha già capito, è inutile che io glielo dica… mi veggogno a dillo… è il traffico! Troppe machine! è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famigghia contro famigghia, troppe machine!»

(da Johnny Stecchino, 1991)

Oggi il termine si è diffuso in tutto il mondo soprattutto grazie ad internet e vive di vita propria rispetto al giorno del Ringraziamento cui era in origine legato, non esistendo questa festività al di fuori degli USA. Le statistiche delle vendite rilevate durante il black friday sono considerate un importante indicatore della propensione agli acquisti per la stagione successiva. Sulla falsariga di black friday è nato il termine cyber monday (lunedì cibernetico), coniato nel 2005 dalla Shop Organization della National Retail Federation per indicare la prosecuzione online fino al lunedì successivo degli sconti del black friday. Anche cyber monday fu tuttavia oggetto di polemiche in quanto l’aggettivo cyber è spesso associato a termini negativi come criminal, attack e bullying. In opposizione al black friday alcuni celebrano lo stesso giorno (o il seguente) il Buy Nothing Day, proposto nel 1992 dall’artista canadese Ted Dave, un giorno cioè in cui “non comprare nulla” per dimostrare di non essere schiavi del consumismo.[6]

- [1]Espressione scherzosa traducibile più o meno come “Giorno-dopo-il-Ringraziament-ite”, nella quale si utilizza il suffisso –itis (–ite) comune ai nomi di molte malattie (es. bronchitis, dermatitis…).↩

- [2]Articolo “ritrovato” da Bonnie Taylor-Blake e postato in una mailing list della American Dialect Society. Cfr. Zimmer (op. cit.)↩

- [3]Articolo trovato da Bonnie Taylor–Blake e citato in B. Zimmer (op. cit.)↩

- [4]Il massacro della banda del gangster Bugs Moran e della sua gang, compiuto dagli uomini di Al Capone a Chicago il 14 febbraio 1929.↩

- [5]B. Zimmer, (op. cit.)↩

- [6]“buy nothing day” in Encyclopædia Britannica. Web.↩

- Zimmer, Ben “The origins of Black Friday” in Visual Thesaurus, 25 novembre 2011. Web.

- “The Origin of Black Friday and other black days” in Oxfordwords, Oxford University Press, 27 novembre 2015. Web.

- “Black Friday (day after Thanksgiving)” in Factory Management and Maintenance, 1951

(o boom box) radioregistratore portatile, radiolone, specie nella cultura hip-hop. Deriva dall’unione delle parole inglesi boom, “forte rumore” (XV secolo) ma anche, nel lessico hip-hop, onomatopeico per il suono della cassa nella base ritmica (beat), e box che significa “scatola”, con riferimento alla forma squadrata e compatta. L’uso del termine boombox è attestato dal 1978 (Douglas Harper), mentre fu utilizzato nelle pubblicità dai grandi magazzini solo a partire dal 1983. Il boombox era detto anche jambox, beatbox o ghetto blaster; in italiano fu preferito il termine radiolone.

Il primo radioregistratore portatile fu lanciato dalla Philips nel 1969 e alla fine degli anni ’70 questo tipo di apparecchi guadagnò popolarità, dapprima in Giappone e poi negli USA, dove ebbe grande diffusione nell’ambiente dell’hip-hop consentendo di portare la musica “in strada”. I boombox tipicamente racchiudevano in un apparecchio compatto e dalla forma squadrata una radio, un registratore/riproduttore di musicassette a una o due “piastre” (deck) e potenti altoparlanti laterali che in alcuni modelli erano raggruppati in casse staccabili: questa caratteristica, unita alla doppia alimentazione a batteria o rete elettrica, consentiva di utilizzarli sia come apparecchi portatili che “da tavolo”. I modelli più sofisticati disponevano di più o meno rudimentali equalizzatori, presa per il microfono esterno e ingressi audio, altoparlanti separati per bassi (woofer) e acuti (tweeter) o addirittura un sub-woofer. Pur essendo apparecchi portatili furono prodotti boombox sempre più grandi e potenti; sui modelli più recenti si aggiunse alla dotazione anche il lettore compact disc e la radio digitale. In seguito la diffusione del Walkman soppiantò in gran parte i radioregistratori portatili, portando alla fine dell’epoca d’oro dei grandi boombox. In seguito i radioregistratori portatili continuarono però ad essere prodotti ed aggiornati integrando nuove tecnologie, come ad esempio il lettore MP3 e le porte USB.

- Owerko, Lyle, Spike Lee. The Boombox Project: The Machines, the Music, and the Urban Underground. Abrams Image, 2014.

- Aquaro, A. “BOOMBOX La musica in una scatola” in Repubblica, 02 gennaio 2011.

- “The head-bobbing history of boombox” in Man Crates. Web.

- “boom” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

In alto: un uomo con un boombox “Conion” al 16th Annual Gay & Lesbian Pride Parade, giugno 1985. Foto: A. Light/Commons (CC BY 2.0)

(s.m. pron. budu̯àar) spogliatoio elegante, salottino riservato da signora, adiacente alla camera da letto riservato alla toletta, alla conversazione, agli incontri intimi; successivamente anche studio. Dal francese boudoir, che significa letteralmente e scherzosamente “stanza per ritirarsi e tenere il broncio”,[1] “stanza in cui fare gli scontrosi”;[2] deriva probabilmente a sua volta dal francese bouder, “fare il broncio”;[3] attestato in francese dal 1740 e in italiano dal 1817.[3]

Il boudoir divenne di moda nel 18º secolo come spogliatoio e stanza privata delle signore, ma «fin da subito venne associato all’idea di intrigo sessuale»;[2] in seguito per estensione fu utilizzato per indicare anche il suo equivalente maschile, ossia lo studio privato (o “gabinetto”) o la stanza vicino al salone dei ricevimenti dove si potevano ritirare le donne, in contrapposizione al fumoir maschile.

fotografia

Il termine boudoir è oggi utilizzato sia per indicare uno stile di fotografia professionale (fotografia boudoir) caratterizzati da immagini sensuali di modelle in lingerie o parzialmente svestite, ritratte in un ambiente interno elegante, che evoca appunto un boudoir.

abbigliamento

Lo “stile boudoir” è anche uno stile di abbigliamento femminile, particolarmente in voga dal 2022, che consiste nell’indossare abiti con pizzi, trasparenze e capi di lingerie in vista.

1 – fotografia in stile boudoir

2 – abbigliamento in stile boudoir

- Bryson, Bill Breve storia della vita privata. Milano: Guanda, 2010. Pag. 71. ISBN 978-8850245727

- “boudoir” in Dictionnaire de l’Académie Française (9e édition). Parigi: Académie Française. Web.

- “boudoir” in Vocabolario online, Treccani. Web.

- “toilette” in Enciclopedia online, Treccani. Web.

- “boudoir” in Il Nuovo De Mauro — L’Internazionale. Web.

- “boudoir” in Dizionario di italiano — Corriere della Sera. Web.

Immagini:

in alto: boudoir di Helena Radziwiłł a palazzo Nieborów, in Polonia; i mobili sono di fabbricazione inglese degli inizi del 19º secolo. [PD] Commons

(anche brecco brecco) locuzione talvolta utilizzata dai radioamatori italiani “old school” come italianizzazione gergale dell’inglese «break break» (o «break-o break-o»), un modo cortese per entrare in una conversazione (da to break, interrompere). Un articolo del 1978 sulla rivista Ham Radio Orizzonti[1] attesta l’uso in campo amatoriale, sebbene deprecato, di «break break» negli USA almeno dagli anni ’70 (forse ereditato dal CB). Deriva comunque, a sua volta, dalla procedure word “break–break” dei protocolli NATO per le comunicazioni radio militari, dove però indica un inserimento (break) di emergenza: significa infatti «interrompere tutte le trasmissioni per dare priorità al seguente messaggio».

- [1]Massa, AJ “Buddy” “So You Want To Be a Lid!” Ham Radio Orizzonti, settembre 1978.↩

Immagine: un ufficiale della US Navy alla Williams Air Operating Facility, in Antartide, usa una radio amatoriale per contattare la famiglia e gli amici durante l’inverno del 1956 (US Navy/Commons).

(aggettivo) relativo o adatto alla produzione della birra. Dall’aggettivo francese brassicole, derivato da brasser, “birrificare” (da cui anche brasserie, “birreria” o “birrificio”), con il suffisso –cole, sul modello di viticole (“viticolo”) che in italiano trova corrispondenza nel suffisso –colo/–icolo, usato per formare aggettivi di relazione (es. agricolo, vinicolo). Nonostante brasser risalga addirittura al francese medio (XIV — XVI secolo), dal latino brace, “grano usato per preparare il malto”, brassicole è un neologismo di recente introduzione, attestato in francese dal 1955 e in italiano (brassicolo/a) dalla fine degli anni ’70:

«Orzo brassicolo», riportato come traduzione in italiano di orge de brasserie (orzo per birrificazione) nel listino dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli del 1978/1979 (Ufficio Statistico della Comunità Europea ).

- “brassicole” in Ortolang, Centre National de Resources Textuelle et Lexicales. Web.

- Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004. Pag. 387

- “brasserie” in Onine Etymology Dictionary. Douglas Harper.

Foto: Anchor Steam Brewery, San Francisco, Canada, 2018 Claude Piché/Unsplash

cianfrusaglie, ciarpame, paccottiglia, roba vecchia o di scarso valore destinata ad essere rivenduta. Per estensione, negozio dove si vendono tali oggetti, rigattiere, robivecchi, rivendugliolo; detto anche di arredamento eterogeneo, sovrabbondante, di gusto decadente o che ostenta raffinatezza. Ancora più in generale, un insieme eterogeneo e confusionario di cose, un ambaradàn:

…lo stato dovrebbe rassegnarsi a ricevere un bric-a-brac di pezzi di terra, di appartamenti, di macchine, di scorte, di titoli buoni e cattivi. Una confusione ed uno sconquasso indicibili…

Luigi Einaudi, Miti e paradossi della giustizia tributaria (1940).

Deriva dalla voce francese bric-à-brac di origine onomatopeica che risale al XIX secolo e si riferiva in origine alle ceramiche da collezione riccamente decorate o altri oggetti ornamentali come miniature, statuine, composizioni di fiori o piume e simili; in sequito passato ad indicare articoli di poco valore venduti nei mercati di strada. È attestato in italiano almeno dalla fine dell’800:

È diventato un bric-a-brac di curiosità bizantine e archeologiche, una illustrazione della moda, un boudoir, un’alcova, e qualche volta anche un parc aux cerfs della letteratura…

da Nuova antologia di scienze, lettere ed arti – Volume 9, 1887 – Pagina 568

Foto sopra: 2016, “The Depot at Gibson Mill, Concord, United States” , 2016 J. Quaynor/Unsplash

(s.m.) muratore, dall’inglese bricklayer; termine del lessico “italglish“, ovvero la lingua italiana parlata dagli immigrati italiani in America tra Ottocento e Novecento, risultato del processo di adattamento ed ibridazione linguistica tra l’italiano e l’inglese americano. Trasportato da flussi migratori inversi, il termine briccoliere si è diffuso anche in Italia (Mencken, op. cit.).

- Maffi, Mario “Forte gelato (e altri –glish)” in Americana: Storie E Culture Degli Stati Uniti

Dalla A Alla Z. Milano: Il Saggiatore, 2012. P. 240. - Mencken, H. L. The American Language: A Preliminary Inquiry Into the Development of English in the United States. New York: Cosimo, 2010. P. 411.

Immagine: New York, 1902 Foundation work: workers laying bricks, looking northeast. [PD] New York Public Library ID 490373.

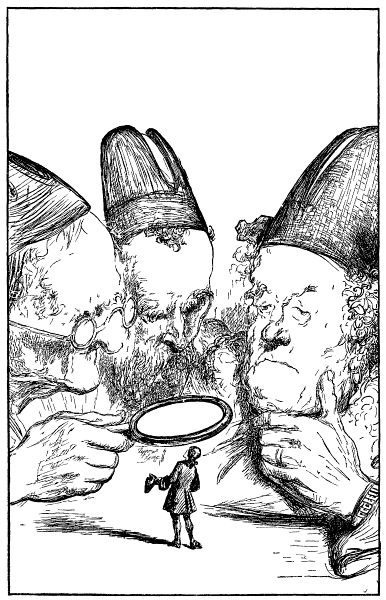

Come brobdignagiano, anche il suo contrario lillipuziano che significa minuscolo, è derivato anch’esso dal nome di un’isola del romanzo I viaggi di Gulliver: Lilliput, appunto, abitata invece da uomini piccolissimi, «alti meno di sei pollici».

Gulliver con i Brobdignagiani, illustrazione di Thomas M. Balliet, 1900 (da Viagens de Gulliver para várias regiões remotas do mundo).

“brobdignagian” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- “brobdignagiano versus lillipuziano” in Parole Sperdute, 19/12/2018. Web.

Immagine in alto: omid roshan / Unsplash