(giornalistico, usato solo al plurale) reparto d’elite, unità speciale di polizia o gendarmeria, specialmente con funzione antiterrorismo e liberazione di ostaggi. In Italia questa espressione può riferirsi ad esempio al GIS (gruppo intervento speciale) dell’Arma dei Carabinieri o al NOCS (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) della Polizia di Stato, o ad altri reparti con caratteristiche e addestramento simili (es. UOPI, API, SOS…). Equipaggiamento e addestramento possono variare in funzione del contesto storico e geografico.

Le teste di cuoio vittorie e tragedie nelle loro azioni (Corriere della Sera, 17 marzo 2001 pag. 13)

L’origine del termine risale ai marines statunitensi, almeno dal 1891[1] soprannominati leatherneck, “colletti di cuoio”,[2] a causa del collo di cuoio dell’uniforme. Il termine leatherneck, reso in tedesco Ledernacken (letteralmente “nuche di cuoio”), entrò nel linguaggio comune in Germania Ovest intorno agli anni ’50 grazie alla forte presenza militare americana, conseguenza dell’occupazione della Germania da parte delle forze alleate al termine della seconda guerra mondiale. Ledernacken restò a indicare i marines americani di stanza in Germania (tuttora ci sono 179 basi militari americane[3]) fino a quando, dopo il massacro delle olimpiadi estive di Monaco (5 – 6 settembre 1972) nel quale persero la vita 11 atleti e un poliziotto per mano di terroristi palestinesi, fu creato in Germania il Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9), gruppo anti-terrorismo delle Guardie Federali di Frontiera (oggi Bundespolizei, polizia federale).

Addestramento del GSG–9 ad Hangelar, nel 1978 (Bundesarchiv, B 145 Bild-F054217-0020 / Wienke, Ulrich / CC-BY-SA 3.0)

A causa dell’elmetto e dei paraorecchi rivestiti in pelle dell’uniforme operativa, gli specialisti del GSG-9 furono soprannominati Ledernacken, “nuche di cuoio”, mutuando un nomignolo esistente ma fino ad allora riservato ai marines statunitensi. Il GSG-9 guadagnò fama internazionale nella sua prima operazione importante, l’operazione “Feuerzauber” (magia del fuoco): il 13 ottobre del 1977 il volo Lufthansa 181, un Boeing 737-230 Adv decollato da Francoforte e diretto a Palma di Maiorca, era stato dirottato da quattro terroristi palestinesi del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, che chiedevano la liberazione di quattro terroristi di estrema sinistra (Rote Armee Fraktion) detenuti dalle autorità tedesche in cambio della liberazione degli ostaggi. La notte tra il 17 ed il 18 ottobre il gruppo GSG-9, con il supporto dell’esercito somalo, prese d’assalto l’aeromobile all’aeroporto di Adden Ade di Mogadiscio (Somalia) uccidendo tre terroristi, catturando il quarto e liberando così tutti gli 86 ostaggi. Il successo dell’operazione ebbe risonanza internazionale e la stampa italiana tradusse Ledernacken con “teste di cuoio”. Sulla scorta del successo del GSG-9 altri paesi tra cui l’Italia si dotarono di unità speciali di polizia che da allora sono soprannominate (in italiano) “teste di cuoio”.

Anche in Italia avremo reparti speciali come le «teste di cuoio» della Germania

Corriere della Sera, 21 ottobre 1977, pag. 2

Differenza tra teste di cuoio e forze speciali

Per teste di cuoio si intende solitamente le unità speciali, reparti d’elite di polizia o gendarmeria, quindi impiegati in operazioni di sicurezza interna (antiterrorismo, liberazione di ostaggi e simili). Le forze speciali sono invece genericamente unità d’elite delle forze armate, equipaggiate ed addestrate per operazioni militari (non di polizia) ad alto rischio e con mezzi e tecniche non convenzionali, in teatro internazionale. Alcune unità di gendarmeria, come il Gruppo Intervento Speciale (GIS) dei Carabinieri, possono operare sia come “teste di cuoio” che come forze speciali.

Altre lingue

La locuzione “teste di cuoio” ha un corrispondente solo nel tedesco Ledernacken, da cui deriva. Il termine inglese leatherneck è invece riservato in U.S.A. al corpo dei Marines. In inglese americano i reparti speciali di polizia sono invece detti SWAT, acronimo di Special Weapons And Tactics. Secondo l’Historical Dictionary of Law Enforcement (Mitchel P. Roth, 2000) il termine fu coniato a Philadelphia nel 1964 quando fu istituito il primo reparto con questo nome in seno al Philadelphia Police Department e adottato in seguito anche in altre città. Il termine SWAT, come soprannome per le unità speciali di polizia, si è poi diffuso anche in altre lingue (ad esempio in spagnolo centro-sudamericano: «La Policía municipal de Vega Baja fue adiestrada por un equipo SWAT…» NotiCel, Puerto Rico, 30 Set. 2013).

Come si dice in…

- Francese:

- groupe d’intervention;

- Inglese:

- special law enforcement unit,

- police tactical unit (abbreviato PTU),

- police tactical group (Australia),

- SWAT (USA);

- Italiano:

- unità speciale,

- “teste di cuoio” (soprannome);

- Spagnolo:

- unidad especial,

- SWAT;

- Tedesco:

- Spezialverband,

- Spezialeinheit (anche forze speciali),

- “Lederneck” (soprannome);

- [1]“leatherneck” in Merriam Webster dictionary. Web.↩

- [2]«…i colletti di cuoio, come vengono chiamati i marines, …» da L’Unità, 18 febbraio 1968, pag. 18 ↩

- [3]Agg. al 2017. Fonte: TPI.↩

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986.

Foto in alto: Carabinieri GIS “Livorno” alla parata delle forze armate il 2 giugno 2006, a Roma (Jollyroger/Commons CC-BY-SA-2.5).

(scherzoso o denigratorio) tedesco di Germania; rappresentazione stereotipata del tedesco che allude alle caratteristiche attribuitegli nell’immaginario collettivo, come l’atteggiamento autoritario ed impettito, la presunta “durezza” dell’accento e la difficoltà con cui tenta di parlare l’italiano: riprende infatti il suono della pronuncia distorta e macchiettistica di “tedesco di Germania” (sottolineata dalla sostituzione delle consonanti d→k, c→, g→c).

Il linguaggio enigmistico italiano ha una vena di scolasticità burocratica grottesca, ma spesso è un italiano da “tetesko di Cermania”, senza sintassi e con un lessico da vocabolarietto tascabile sfogliato nervosamente in emergenze di turismo postribolare.

Da L’Espresso, 1978.

L’espressione si deve al professor Otto von Kranz, personaggio comico creato ed interpretato da Paolo Villaggio (1932 – 2017) per la trasmissione televisiva Quelli della domenica, nel 1968: un prestigiatore «stupido ed autoritario» (come lo definì il suo ideatore), dal marcato quanto parodistico accento tedesco. Sul personaggio fu poi basato il film del 1978 Professor Kranz tedesco di Germania, interpretato dallo stesso Villaggio nei panni di von Kranz con la regia di Luciano Salce. Nel film il prestigiatore assume un carattere più remissivo, diventando ibrido tra l’autoritario von Kranz di dieci anni prima e gli altri due personaggi più noti di Villaggio, i perdenti cronici Fracchia e Fantozzi.

La placca “TIR”

Tale accordo prevede in particolare che il trasporto venga ispezionato all’ufficio doganale di partenza dove il carico viene sigillato, evitando così ulteriori controlli doganali di passaggio. Gli autoveicoli che trasportano le merci in tale regime, solitamente autotreni o autoarticolati di grandi dimensioni, espongono la placca azzurra con l’acronimo TIR (sopra) che ha dato origine presso gli utenti della strada al termine tir, che per estensione è diventato sinonimo di “autoveicolo pesante per il trasporto di merci”:

Sciopero dei tir, ultimo braccio di ferro

Corriere della Sera, venerdì 27 febbraio 1987

L’eliminazione delle barriere doganali intracomunitarie dal 1992 ha ridotto sensibilmente il numero di trasporti T.I.R. nel territorio dell’Unione Europea (che restano utilizzati da e per i paesi extracomunitari aderenti all’accordo), ma il termine tir come sinonimo di autoarticolato è ormai radicato nel linguaggio comune a prescindere dalla tipologia di trasporto.

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. P. 188.

- “Carnet Tir” Camera di Commercio di Torino. web.

Foto: Úrcal, Spagna. D. Bleach/Unsplash.

(localismo) a Bologna, (pulsante di) apertura della porta; nell’espressione “dare il tiro”, cioè “aprire la porta”. L’origine della parola risale alla diffusione già dal settecento, nelle case bolognesi, di un sistema meccanico di chiamata (campanello) ed apertura della porta. Una corda, azionata da un pomello, permetteva a chi arrivava di annunciarsi facendo suonare una campanella all’interno della casa. Uno spioncino o una finestrella permetteva di vedere chi si presentava alla porta e un altro meccanismo, tramite un rinvio di carrucole, permetteva di sganciare la serratura dando un secco e deciso “tiro” ad una apposita corda o catena. Da ciò, era detto tiro il comando di apertura della porta: l’espressione fu tanto radicata da sopravvivere alla scomparsa della corda, sostituita dai pulsanti elettrici nei quali non vi è nulla da “tirare”. Ancor oggi a Bologna i suddetti pulsanti sono spesso contrassegnati dalla dicitura “tiro” ed è comune l’espressione “dare il tiro” per dire “aprire la porta”.

Legge i nomi sulla placca, preme il campanello intestato a Gianluca dottor Ferriani e al «Chi è?» risponde: «Dottor Ferriani sono Veggetti e ho dimenticato le chiavi. Mi può dare il tiro per favore?»

L. Macchiavelli, I sotterranei di Bologna (Mondadori, 2014)

Suona il campanello, vado al citofono e dico: «Chi è?» Lui fa: «Renzo». «Ti do il tiro» ribatto io e premo il bottone.

G. Comaschi Certo che voi di Bologna… (Pendragon, 2010)

L’uso del termine è tanto localizzato da essere pressoché sconosciuto, ad esempio, nella vicina città di Modena.

- Comaschi, Giorgio Certo che voi di Bologna… Bologna: Pendragon, 2010. Pag. 33.

- Cremonini, Gabriele Bo Stik — cento riscoperte bolognesi Bologna: Pendragon, 2007. Pag. 45.

- “Terminologia locale: il pulsante: TIRO“. Terminologia etc. 27 Lug. 2010. Web.

Foto: pulsanti nell’androne di un palazzo nel centro di Bologna (© 2016 Silvio Dell’Acqua).

marshmallow, caramella gommosa e spugnosa a base di zucchero e sciroppo di mais, che può essere arrostita sul fuoco (foto sopra). Neologismo coniato da Franco Cavallone, incaricato della traduzione del fumetto Peanuts di Charles Monroe Schulz per Milano Libri, che pubblicò per la prima volta il fumetto in Italia nel 1963: non esistendo un corrispettivo in italiano –per non usare l’inglese– scelse di tradurre marshmallow con una parola di fantasìa, “toffoletta”. Nel fumetto infatti, il bracchetto Snoopy ed il piccolo uccello giallo Woodstock sono soliti arrostire i marshmallow sul fuoco del campeggio, usanza tipicamente nordamericana. Il termine “toffoletta” fu poi utilizzato nell’edizione italiana del romanzo La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl (1964) sancendone così la diffusione al di fuori dei Peanuts:

― Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory

— traduz. italiana di R. Duranti

Se “toffoletta” come traduzione di marshmallow può essere considerato un neologismo, esisteva però già il cognome veneto “Toffoletto”, variante di “Toffolo” (attestato sin dal 1626 a Gemona, Friuli–Venezia Giulia) che deriva probabilmente da una forma abbreviata di “Cristoforo”.

- Maffi, Mario “Marshmallow” in Americana: Storie E Culture Degli Stati Uniti

Dalla A Alla Z. Milano: Il Saggiatore, 2012. P. 392–393. - Saibene, Alberto “La vera storia di Linus” in Doppiozero. 31 Ott. 2011, Web. 08–02–2016

- Evit “Quei deliziosi gnocchi di lichene” Doppiaggi italioti. 22 Apr. 2011, Web. 08–02–2016.

- De Rienzo, Giorgio “Scioglilingua” Corriere Della Sera. 26 Nov. 2010, Web. 09-02-2016.

In alto: un marshmallow arrostito (Evan-Amos/Commons).

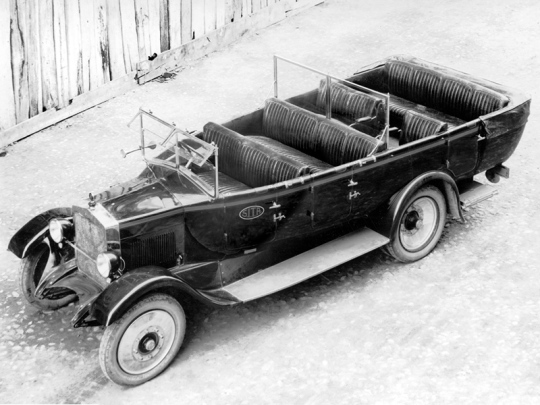

In alto: un “torpedone” AEC Regal I/Beadle della London Bus Company (Commons / CC).

Nel 1925 fu prodotto un autobus scoperto derivato dall’autocarro leggero FIAT 603, denominato FIAT 603 Torpedone per analogia con la carrozzeria “torpedo” delle autovetture. Fu il primo autobus italiano di questo tipo e il termine torpedone divenne poi antomastico per tutti gli autobus a carrozzeria scoperta, attestato in tal senso dal 1930.

Con l’italianizzazione delle parole straniere voluta dal fascismo, agli inizi degli anni ’40 il termine torpedone fu proposto dalla “commissione per l’italianità della lingua” come sostituto del forestiero →pullman per indicare gli autobus da turismo, diventandone sinonimo nell’uso comune sebbene poco utilizzato e oramai piuttosto desueto. Nella Svizzera italofona, tutttavia, il termine è ancora utilizzato in sostituzione di autopullman.

Un torpedone a Budapest (foto: Norbert Aepli, Switzerland / Commons / CC).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 392. ISBN 8808088782

- Zoppetti, Antonio L’italiano for dummies. Hoepli, 2014. Pag. 37. ISBN 978–8820364175

- “torpedone” in Il Sabatini Coletti — Dizionario della lingua italiana. In Corriere.it, Corriere della Sera. Web.

- Savoia, Sergio, Ettore Vitale Lo Svizzionario — Splendori, miserie e segreti della lingua italiana in Svizzera, 3ª Edizione 2008. Bellinzona: Tipografia Torriani SA. Pag. 111.

(pron. tu kùur) in breve, a farla breve, senza aggiungere nulla, senza giri di parole, o anche senza alcuna difficoltà: dall’espressione francese tout court, letteralmente “tutto corto”, che significa “senza aggiungere altro” (es. On l’appelle Jean tout court / lo chiamano semplicemente Jean.); in senso generale, talvolta impropriamente anche totalmente, nell’insieme.

La critica negli anni scorsi, quando il genere «poliziesco all’italiana» andava forte, aveva coniato il termine un po’ spregiativo di «poliziottesco» per definirlo tout court.

La Stampa, 18 agosto 1983, pag. 52

In senso generale

Pur rispettando il significato originario di “senza aggiungere altro”, l’espressione è spesso utilizzata per esprimere un significato di “senso generale”, “assoluto”:

…il populismo non è la politica cattiva ma la politica tout court, a meno che non si ritenga, coerentemente, nefasta, perniciosa e antipolitica la stessa idea di popolo.

La Stampa, Cultura, 24 novembre 2008

Per capire quanto Gianni Mura fosse atipico come giornalista sportivo, e come giornalista tout court, basta un’occhiata ai titoli sparpagliati sul tavolo.

Negli esempi sopra si contrappone un insieme più piccolo, specificato da un aggettivo, e un insieme più grande, quello generico: se tout court significa senza aggiungere altro, allora suggerisce di rimuovere tale aggettivo aprendo ad un significato più ampio. La “politica cattiva” diventa così, tout court (togliendo cioè “cattiva”) la “politica” e basta, ossia in senso assoluto, generale. Così come il “giornalista sportivo” diventa tout court il giornalista e basta, ossia nel senso più completo. Per estensione se ne è quindi affermato l’uso con il significato di completamente, nell’insieme, a tutto tondo:

Probabilmente una teoria tout court descrittiva del controllo di costituzionalità è un’illusione.

La giustizia costituzionale ed i suoi utenti, 2006. Pag. 13.

Sebbene comune, specie nel linguaggio politico e giuridico, questa accezione sarebbe però meno corretta.

- “tout court” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “tout court” in Internaute – Dictionnaire français. Web.

Foto: Pixabay.

(scritto anche trasudeciuck o trasu de ciuc) scherzoso o spregiativo: colore indefinito, sgradevole, sgraziato, disomogeneo; oppure accostamento di colori disarmonico. Localismo lombardo che deriva dal dialetto lombardo occidentale, in particolare milanese e pavese, trasü de ciùc (o trasü d’ciùc o trasü de ciòc a seconda delle varianti locali), che significa letteralmente “vomito di ubriaco”.

Gli inservienti dei teatri nei quali si esibiva Raffaella Carrà accompagnavano alla porta chiunque fosse sorpreso in platea con indumenti di quel colore che sta tra la melanzana e ciò che i milanesi definiscono trasu’ de ciuc, ovvero il «vomito di ubriaco».

da R. Scafuri “La maledizione viola, il colore che unisce boss e giustizialisti” in Il Giornale, 7/12/2009

…in TV detta la moda vestendo completi color trasudeciuck o spezzati giacca scozzese-pantalone arancione.

da P. Pugni, Delle gioie e delle pene (blog)

Pur essendo utilizzato preferibilmente per i colori nella gamma del violaceo o del vinaccia (per ovvi motivi), il termine non si riferisce ad una tonalità in particolare, quanto invece, ironicamente, al fatto che il colore sia indefinibile e/o ripugnante e “sporco” (nel senso di disomogeneo), come appunto il rugurgito parzialmente digerito di un avvinazzato.

“Trasü de Ciùc” è anche il nome di una folk-band milanese.

Foto di Alison Marras su Unsplash.