Sott al pont de ciff e ciaff, là ghe sta Bargniff-bargnaff! detto milanese

Le figure del folklore italiano non hanno nulla da invidiare a quelle irlandesi, sia per numero che per varietà e anche nella sola Lombardia ne abbiamo una discreta schiera. Se scarseggiano, pur non essendo del tutto assenti, elfi e folletti (si trova traccia solo di uno di essi, tal Piripicchio, protagonista di una leggenda ambientata ad Albosaggia, in provincia di Sondrio), abbondano invece esseri chimerici, fantasmi, diavolacci vari e streghe.

Questa breve e tutt’altro che esaustiva rassegna inizia proprio dal Bargniff: chi è costui? È un essere mitico che abita sotto i ponti, nelle acque limacciose di Po e Ticino, segnatamente tra Milanese e Pavese. Coloro che hanno avuto la sventura di avvistarlo, lo descrivono in genere come un enorme rospo dagli occhi di fuoco, oppure come un bue. Il Bargniff ha una sicura natura demoniaca ed è individuo dal quale guardarsi bene. Meglio non aggirarsi lungo acquitrini e corsi d’acqua durante la notte: potreste incontrarlo e lui vi proporrebbe uno dei suoi quasi insolubili indovinelli. Se non saprete rispondere, il Bargniff vi si scaglierà addosso e vi trascinerà nelle gelide acque notturne, annegandovi, mentre lui se la sghignazza furiosamente. È difficile, se non impossibile, risalire alle origini certe di questo come di tutti gli altri miti lombardi; sicuramente sono antichissimi e risalgono spesso a prima di Cristo. A volte sono proprio frutto di sincretismo tra paganesimo e religione cristiana. Il caso più eclatante è quello delle streghe, diffusissime in tutta la Lombardia, che hanno spesso un tratto distintivo: adorano la Grande Madre della Natura, divinità di origine chiaramente pagana — di cui sono le sacerdotesse — identificata poi dalla Chiesa, per comodità, in Satana. Il capitolo sulle streghe è molto ampio e sarà bene tornarci in maniera più specifica: qui basterà dire che tra XVI e XVII secolo la Santa Inquisizione ne individuò — condannandole al rogo — diverse decine solo nella nostra regione, alcune delle quali a Milano.

L’arco alpino lombardo abbonda di personaggi decisamente particolari, tutti tristemente famosi e tutti con abitudini notturne, ovviamente. Il Tettavach è uno strano rettile–chimera, un lungo e grosso serpente nero in grado di rubare il latte delle vacche e addirittura di introdursi nelle culle dei neonati con lo stesso scopo.

2 – Tatzelwurm, illustrazione del 1841 dal calendario “Alpenrosen”

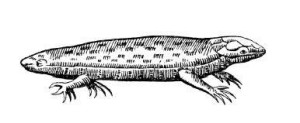

3 – Una raffigurazione del Tatzelwurm a quattro zampe, ad opera del naturalista Ulisse Aldrovandi (1522 – 1605)

Suo parente stretto è il Tatzelwurm, un lucertolone con due o quattro zampe, la coda tozza e le stesse abitudini alimentari del suo consimile. Qualcuno sostiene che esista veramente e c’è anche una foto —fintissima— che lo ritrae, scattata nel 1934 da un tale Balkin. La Cavra Besula è invece un enorme caprone dagli occhi iniettati di sangue che si annuncia con un terrificante verso e rapisce, con intento di cibarsene, i pastori che hanno abbandonato il loro bivacco. In valle Camonica ogni anno si svolge la tradizionale cattura del Badalisc, un essere dalla grossa testa, ricoperto di pelle di capra con bocca enorme e, ancora una volta, immancabili occhi fiammeggianti. È evidente, nel nome, il richiamo al Basilisco, a riprova dell’antichità di questo mito. Sempre in Val Camonica, ma anche nelle Valli Bergamasche e in Valtellina si aggirano i Confinati, anime di persone morte insoddisfatte, che sono state mandate al confino tramite un esorcismo in vallate laterali ed inospitali, in modo tale da non poter nuocere ai vivi.

4 – Rappresentazione artistica del “Gatto Mammone”

Il Gigat, tipico di Sondrio, è secondo alcuni una grossa capra, secondo altri un enorme e ferocissimo gatto. Sarebbe cioè parente stretto del “Gatto Mammone”, e come questo, di provata natura malefica. Ha l’abitudine di abitare i vicoli bui, piombando su animali ed esseri umani per cibarsene, provocando orrende mutilazioni. Affine del Gigat, ma di dimensioni inferiori, è la Gata Carogna, diffusa nelle province di Bergamo e Cremona. Si tratta appunto di una grossa gatta dal pelo fulvo e irsuto che attacca i bambini per impadronirsi della loro anima. È probabile, comunque, che l’origine di questi due miti stia, almeno in parte, in aggressioni da parte di linci o di gatti selvatici, quindi tranquillizzate i vostri pargoli. La Lombardia orientale è invece la tradizionale dimora dello Squasc. Si tratta di un essere piccolo, peloso, fulvo, simile ad uno scoiattolo senza coda ma con volto antropomorfo. È una creatura meno spaventosa delle precedenti, in quanto solo in parte malvagio: metà Uomo Nero, perché spaventa i bambini, metà folletto per via dei suoi tiri birboni, riservati di preferenza alle belle ragazze.

5 – Drago Tarantasio

Nel Lodigiano troviamo due miti al prezzo di uno: un drago che terrorizzava gli abitanti delle rive di un lago che non esiste più! Si tratta del Tarantasio, che infestava acque del lago Gerundo. Si nutriva essenzialmente di bambini, aveva un fiato pestilenziale con cui ammorbava l’aria e causava la terribile febbre gialla. Coltivava inoltre il discutibile hobby di affondare barche dopo averle opportunamente fracassate. La sua scomparsa è in qualche modo legata al prosciugamento del lago stesso: per alcuni uccisione e bonifica sono da attribuirsi a San Cristoforo, per altri al Barbarossa, per altri ancora al capostipite dei Visconti che adottò poi il drago nel proprio stemma gentilizio. Di sicuro – oltre ad una frazione di Cassano d’Adda che si chiama Taranta — c’è solo che lo scultore Luigi Broggini si ispirò proprio al Tarantasio per creare il cane a sei zampe che divenne il celeberrimo logo dell’Eni, per non parlare di quello delle altrettanto famose reti TV Mediaset, dette appunto “del biscione”![1][2]

6 – Stemma dei Visconti sul campanile di San Gottardo in Corte a Milano (l’antica cappella del palazzo dei Duchi): la figura araldica del “Biscione” deriverebbe dal basilisco o dal tarantasio. (foto: © Giovanni Dall’Orto)

Un discorso a parte vale per il lupo, animale assolutamente reale, ma mitizzato per il terrore che incuteva nei tempi passati, al punto da alimentare fantasie e credenze. Nel XV secolo i comaschi pensavano che il lupo avesse una natura per cui «devora li cristiani», mentre nel corso del XVII secolo tra Varesotto, Bergamasco e Bresciano si contano svariate decine di aggressioni e di vittime dei lupi, al punto che da Milano si organizzò un esercito di 500 uomini armati di falci, tridenti e schioppi per cacciare la belva.

7 – Arlecchino, come veniva rappresentato nella “commedia dell’arte” intorno al 1670 (Sands, 1860).

Non stupisce quindi che nelle tradizioni popolari il lupo sia sinonimo di ferocia, o addirittura incarni qualcosa di malefico come i gatti e i cani neri. Da qui a ritenere che alcuni uomini potessero trasformarsi in lupi mannari per divorare bambini il passo è breve. Addirittura un filosofo, Pietro Pomponazzi (1462 — 1525), originario di Mantova, nel suo “De Incantationibus” sosteneva che le passioni umane avessero il potere di alterare i lineamenti, dando così un avallo “scientifico” alle credenze popolari in materia di licantropia. Inutile dire che i malcapitati ritenuti lupi mannari finivano spesso sul rogo a far compagnia alle streghe.

In conclusione merita una citazione un diavoletto assolutamente insospettabile: Arlecchino. Dietro la popolare maschera c’è infatti un retaggio molto complesso; i suoi natali sono indiscutibilmente bergamaschi, ma il suo nome pare provenga da quello del diavolo francese Harlequin (alias Herlequin, alias Hellequin), capo addirittura di una propria squadra di demoni. Secondo altri, invece, il nome deriva da Erlenkönig, un folletto della mitologia scandinava. In ogni caso, Arlecchino è strettamente legato ad aspetti demoniaci facilmente riconducibili — ancora una volta — a culti antichissimi.

Note

- [1]NdR: il simbolo araldico del “biscione”, presente negli stemmi di Milano e della famiglia Visconti, trae le sue origini dalla figura del “basilisco” (v. “L’araldica della Regione Lombardia, op. cit.) o da quella del “tarantasio”(v. “Racconti del Gerundo“, op. cit.)↩

- [2]Fayer–Signorelli (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- “Araldica della Regione Lombardia” Milano: Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, 2007. E-book.

- C. Fayer, M. Signorelli, “Racconti del Gerundo: aspetti di un territorio” Milano: SIED, 2001

- Bottani, Tarcisio, Wanda Taufer. “Dannati impenitenti e anime confinate.” Storie e leggende della bergamasca. Clusone: Ferrari Grafiche, 2001.

- Corbella, Roberto

. “Creature del mistero: fate, folletti, fantasmi

” Varese: Macchione, 2004.

- Facchetti, Giulio, M e Federico Crimi. “Il gande libro dei misteri della Lombardia, risolti ed irrisolti” Roma: Newton Compton, 2011.

- Marelli, Roberto. “Bel paese è Lombardia” Lainate: A.CAR., 2012 .

- Castiglioni, Giorgio. “Studi della Biblioteca Comunale di Moltrasio.” Moltrasio: Biblioteca di Moltrasio, 2002.

- Castiglioni, Giorgio. “Un misterioso lucertolone.” Mah! Sett. 2005: n.1 Bibliotopia. Web.

- Cominelli, C., S. Lentini, and P.P. Merlin. “Tradizioni popolari e istoriazioni rupestri: una prospettiva etno-archeologica.”CRAAC. Centro Ricerche Antropologiche Alpi Centrali, n.d. Web. 20 June 2013.

- Tansini, Stefano. “L’incredibile creatura chiamata Bargniff.” Fombio – Notizie dal Basso Lodigiano. n.d. Web.

- “La cavra besula.” Turismo Presolana. n.d. Web.

- “Il Caurabèsul.” Paesi di Valtellina e Valchiavenna. n.d. Web.

- “Festa del Badalisc ad Andrista (località di Cevo).” Atlante Demologico Lombardo. Fondazione Civiltà Bresciana, n.d. Web.

- “Anime confinate in Valle Stabina.” Storie e poesie bergamasche in italiano e in dialetto. n.d. Web.

- Torno, Armando. “Streghe, roghi e magie: quando i lupi mangiavano i bambini.” Corriere della Sera [Milano] 2 Nov. 2008: 12.

- “Leggende lombardia.” Il Libro delle Ombre. n.d. Web. Consultato 20-06-2013

Immagini

- © Paolo Ardiani, ponte medievale in Val Brembana, Fotolia.com (#52939581)

- dal calendario Alpenrosen, 1841 [PD] Commons

- Ulisse Aldrovandi (naturalista, 1522 – 1605), [PD] Commons

- Jonnyrotten, 2009 [PD] Commons

- Ulisse Aldrovandi (naturalista, 1522 – 1605), [PD] Commons

- © Giovanni Dall’Orto, 2008, Commons

- da Sands, Maurice Masques et bouffons (Comedie Italienne). Paris: Michel Levy Freres, 1860 [PD] Commons.