In queste ore non si fa che parlare di una notizia falsa a cui hanno abboccato tutte le testate giornalistiche più importanti del paese. Sto parlando della eredità lasciata a Berlusconi da parte di una impiegata di uno dei ministeri del nostro paese. La notizia si può trovare un po’ dappertutto (come per esempio qui oppure qui). Ma basta fare una semplice ricerca su un qualsiasi motore per trovarla ormai modificata per quella che è, ovvero una bufala. Il problema delle “bufale” o delle fake news, in realtà, non è solo contemporaneo. Oggigiorno le notizie circolano molto velocemente ed è più facile che le bufale raggiungano in poco tempo milioni di persone grazie alla rete. Tuttavia, le fake news sono sempre esistite. Ne volete un esempio? Avete mai sentito parlare della Minzogna saracina? Probabilmente no. Bisogna essere degli storici per conoscerla, o dei letterati come Leonardo Sciascia che ne ha scritto nel suo romanzo Il consiglio d’Egitto.

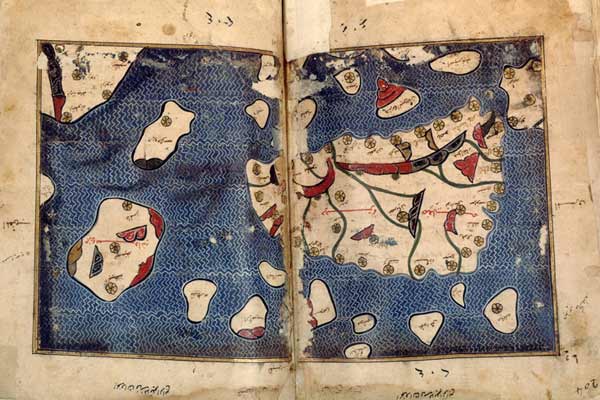

Mappa dell’Emirato di Sicilia, dalla Tabula Rogeriana di Muhammad al Idrisi, 1154.

Nel 1782, monsignor Giuseppe Vella, giunto in Sicilia dalla vicina Malta, divenne famoso come uno dei pochi, se non unico, cultore di lingua araba del Regno delle due Sicilie che si trovava sotto il dominio Borbonico. A cosa era dovuta questa fama? Al fatto che, trovandosi ad essere cappellano nel monastero di S. Martino delle Scale in Palermo, egli dichiarò di aver trovato e tradotto un antico codice di diritto redatto durante il dominio arabo–normanno. Dal momento che il diritto arabo–normanno era antecedente a quello borbonico, si stabilì in questo modo una matrice autonoma del diritto Siciliano su quello borbonico. Le conseguenze di una tale autonomia sono facilmente intuibili: potevano essere aboliti diritti nobiliari e restaurate casate dimenticate. Insomma, un terremoto a livello politico che raggiunse anche le corti Europee. Monsignor Vella, in realtà, spacciò probabilmente per arabo la sua conoscenza di un dialetto maltese. L’ignoranza diffusa fece il resto. C’è da dire che non tutti caddero nel tranello: Rosario Gregorio, uno dei più importanti storici del tardo settecento aveva sentito puzza di bruciato. Assieme all’esperto di lingue arabe Giuseppe Hager, professore a Vienna, scopre l’inganno e smaschera Vella consentendone la condanna a diversi anni di carcere e al ludìbrio storico. Nonostante quella di Vella si sia rivelata come un’antesignana fake news, ha dato, tuttavia, l’incentivo allo studio ed alla ricerca sulla lingua araba consentendo l’istituzione, nel Regno delle due Sicilie, di studi orientalistici. ∎

In alto: Palazzo dei Normanni (XII secolo) a Palermo.

Berlino: guardie di frontiera (Grenztruppen) della DDR chiudono il confine alla porta di Brandeburgo il 13 agosto 1961, il giorno in cui il “muro” fu eretto (Steffen Rehm).

Dopo il blocco di Berlino, inaugurato dai sovietici il 26 giugno del 1948 per forzare gli americani ad abbandonare la città e a cui gli americani risposero con il più grande ponte aereo della storia, i berlinesi vivevano un nuovo dramma. La Germania infatti era sia una nazione sconfitta e occupata dalle potenze alleate nella seconda guerra mondiale, sia il più importante e cruciale campo di battaglia della Guerra Fredda: in parole povere pagava il prezzo due volte, i berlinesi anche più degli altri. Il rischio di un conflitto nucleare con epicentro Berlino si corse nello stesso autunno del 1961: il 22 Ottobre E. Allan Lightner, un alto diplomatico statunitense fu bloccato dalle guardie della DDR al “Checkpoint Charlie”, il punto d’accesso a Berlino Est dedicato agli stranieri. Poiché gli accordi di Potsdam prevedevano per gli alleati la libera circolazione in tutti i quartieri di Berlino, Lightner si rifiutò di mostrare il passaporto e tornò indietro. Saputo dell’accaduto Lucius D. Clay, consigliere speciale del presidente Kennedy nonché l’ex generale che ideò il ponte aereo del 1948, ordinò ai soldati americani di scortare i diplomatici diretti a Berlino Est. Data la resistenza e l’insistenza da parte delle guardie della DDR nel voler controllare i passaporti, Clay ordinò di sostituire i soldati a bordo dei fuoristrada con dieci carri armati M48. Dinanzi al dispiegamento dei carri armati americani a 75 metri dal confine, l’Unione Sovietica rispose con altrettanti carri armati sovietici disposti alla stessa distanza dall’altro lato del Checkpoint Charlie. Per 16 tesissime ore americani e sovietici si puntarono i cannoni addosso, da una parte all’altra della frontiera. Temendo che la situazione potesse sfuggire di mano, Kennedy chiamò Clay per ricordargli che passare a Berlino Est senza passaporto non valeva un conflitto nucleare con Mosca; il presidente americano chiamò Chruščëv per tentare di calmare le acque, e a fronte della promessa di non invadere Berlino Est ottenne il ripristino del libero accesso alla zona orientale. Alle 11 del mattino successivo i sovietici ritirano per primi un carro armato e aspettarono finché anche gli americani non avessero ritirato uno dei loro; fu così che uno a uno i carri armati si ritirano dal Checkpoint Charlie in buon ordine.

Il presidente USA John F. Kennedy parla a Berlino il 26 giugno 1963 (John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston).

Due anni più tardi, il 26 giugno 1963, fu di nuovo protagonista Kennedy che in visita a Berlino tenne il famoso discorso «Ich bin ein Berliner»;[2] anche se era chiaro l’intento retorico del discorso di Kennedy c’è chi aprì una discussione sulla celebre frase sostenendo che Kennedy avesse detto in realtà «Io sono un bombolone». La disputa nasceva dall’articolo “ein” (un) e da “Berliner” che nel Nord della Germania è il modo con cui si chiama il Krapfen: poiché si suol dire “io sono berlinese” e non “io sono un berlinese” allora per alcuni la traduzione letterale del discorso di Kennedy era “io sono un bombolone”. In molti negli USA diffusero questa versione dando per certo l’errore di Kennedy, mentre nella realtà l’utilizzo dell’articolo “un” non è formalmente scorretto, e inoltre dal contesto del discorso era abbastanza chiaro che non si riferisse al dolce ma alla città. La celebre frase di Kennedy a Berlino è famosissima, molto meno la frase spontanea che disse quando fu informato della costruzione del muro: «not a very nice solution, but … a hell of a lot better than a war“».[3] Archiviato il discorso di Kennedy il muro restò lì dov’era e si stima che dal 1961 al 1989 più di 600 persone furono uccise mentre tentavano la fuga verso l’Ovest, di cui almeno 136 proprio lungo il muro; al contrario si stima in almeno 5.000 persone il numero di coloro che riuscirono a fuggire. Poi quasi all’improvviso il muro crollò.

Prime operazioni di smantellamento del muro, 21 dicembre del 1989 (foto: U.S. Airforce).

Agli inizi del novembre del 1989 il governo della DDR era alle prese con la protesta aperta da parte della popolazione, soprattutto contro un progetto di legge sui viaggi. A seguito delle proteste in diverse città, il 9 novembre la legge era stata rivista prevedendo per i viaggi privati la concessione di un visto senza specifiche condizioni o tempi di attesa. Lo stesso giorno alle ore 19 al termine di una conferenza stampa, il segretario del Comitato Centrale Günter Schabowski diede notizia, senza porvi particolare attenzione, del nuovo regolamento sui viaggi privati. A quel punto il giornalista italiano Riccardo Ehrman, all’epoca corrispondente dell’ANSA da Berlino Est, chiese maggiori informazioni a Schabowski sulla nuova legge sui viaggi, consapevole di come l’intento della DDR fosse in realtà negarli come sempre. Per un’imprevedibile piega della Storia Schabowski non si era ben chiarito con il governo e quindi rispose alle domande del giornalista italiano affermando che: «si sarebbe potuto chiedere il permesso senza che ci siano condizioni, come motivi per il viaggio e rapporti di parentela»; che i permessi sarebbero stati rilasciati entro poco tempo; che il regolamento era in vigore «da subito, senza indugio». Alle ore 20 il telegiornale dell’emittente ARD aprì con la notizia che la Repubblica Democratica Tedesca aveva aperto i confini; poco dopo a Berlino Est una piccola folla iniziò a presentarsi al confine desiderosa di usufruire immediatamente delle nuove regole; prese di sorpresa le guardie di confine della DDR rimasero interdette sul da farsi e verso le 21:20 i primi cittadini dell’Est poterono passare a Berlino Ovest. Il comandante del valico faceva tuttavia apporre dei timbri per annullare la validità dei passaporti, privandone dei diritti gli ignari proprietari. Intorno alle 23:30 l’afflusso di persone divenne tale che il comandante, ancora senza indicazioni ufficiali, fece aprire la sbarra del confine; anche gli altri valichi di frontiera furono aperti e fu così che senza il minimo preavviso e grazie al malinteso di Schabowski, e alle domande di un giornalista italiano, il muro di Berlino smise di dividere la città.[4]

1 – Sede della STASI-HVA all’angolo tra Ruschestraße e Frankfurter Allee, Berlino-Lichtenberg. Dal 2003 è sete delleDeutschen Bahn, le ferrovie tedesche (foto: [CC BY-SA 3.0] Commons .

Su come la CIA abbia ottenuto l’archivio Rosenholz molto probabilmente non si potrà mai sapere con certezza la verità, l’acquisto per 75 000 dollari è solo una delle ipotesi. C’è chi sostiene che il venditore fosse un agente del KGB, chi un agente della STASI al servizio della CIA, c’è chi sostiene che la CIA sia entrata in possesso dell’archivio nel 1991 e abbia aspettato un anno prima di informare i tedeschi, chi invece afferma che non sia arrivato in mano americane prima del 1993. Ciò che si sa di sicuro è che l’archivio Rosenholz rappresenta ancora una questione aperta tra gli Stati Uniti e la Germania.

Il muro di Berlino è stato per anni una ferita profonda per i berlinesi e per i tedeschi ed è difficile poter ricostruire con le parole ciò che è stato e ciò che ha comportato per la vita di migliaia di persone. Senza voler offendere la memoria collettiva dei berlinesi, si può però dire che un piccolo merito il muro di Berlino lo ha avuto: nel 1977 due amanti clandestini che si baciavano accanto al muro ispirò a David Bowie la canzone Heroes (sulla base dell’omonimo brano “krautrock” dei Neu! ’75 di due anni prima) che la rivista Rolling Stones ha inserito al 46º posto delle 500 migliori canzoni di sempre, inclusa anche nella colonna sonora del celebre film Christiane F. — Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Questo e molto altro è avvenuto a Berlino lungo un muro costruito in una notte di mezza estate. ∎

Note

- [1]Deutsche Demokratische Republik, meglio nota come DDR.↩

- [2]«Io sono un Berlinese».↩

- [3]«Non una bella soluzione ma…dannatamente molto meglio di una guerra».↩

- [4]Il muro fu poi materialmente abbattuto tra giugno e novembre del 1990.↩

- [5]La CIA aveva una vera e propria base a Berlino Ovest.↩

- [6]Bundesamt für Verfassungsschutz.↩

Bibliografia e fonti

- Mainoldi, Luca: “Per le spie USA la Bundesrepublik è il paradiso” in Limes nº5/2017

- Magali, Gravier “Gli archivi della Stasi e la rielaborazione della memoria tedesca” in Contemporanea, Vol. 12, No. 2 (aprile 2009), pp. 326-335. Jstor.org, Web.

Markham, James M. “A lot better than a war” in New York Times, 8 Feb. 1987. Archives, nytimes.com, Web.

- Visetti, Giampaolo “Dossier Stasi, la Germania trema” in La Repubblica 8 Lug. 2003. Archivio, repubblica.it, Web.

- “La costruzione del muro di Berlino” in beBerlin. Web.

- Taino, Danilo “Muro di Berlino (1989 — 2009) in Corriere della Sera, 2 Feb. 2009. In Cinquantamila.it, Web.

- “La crisi di Berlino del 1961” in Il Post, 28 Ott. 2011. Web.

- “La caduta del muro di Berlino e la nascita della nuova Europa” in Focus. Web.

- “Ich bein ein Berliner” in Il Post, 26 Giu 2013. Web.

- Farnè, Emma “Riccardo Ehrman, il giornalista italiano che fece cadere il muro” Rai News. Web.

“500 Greatest Songs of All Time. 4: David Bowie, Heroes” in Rolling Stones 7 Apr. 2011. Web.

Immagine in alto: il Muro alla porta di Brandeburgo, 12 gennaio 1989. Foto: Dipartimento della Difesa U.S.A.

Leggenda vuole che nel 1823 William Webb Ellis, uno studente della cittadina di Rugby, durante una partita di football prese la palla con le mani, iniziò a correre verso la linea di fondo-campo avversaria e una volta raggiunta urlò «meta!». A quel gesto si fa risalire la nascita del rugby, per un’infrazione delle regole del calcio. In realtà sembrerebbe vero il contrario: è dal rugby che è nato il calcio. Quando nella notte del 26 ottobre del 1863 undici gentleman inglesi, proprietari di altrettanti club, si incontrarono in gran segreto alla Freemasons’ Tavern di Great Queen Street a Londra (la Taverna dei Framassoni), scopo dell’incontro era codificare un regolamento unico che accontentasse le due fazioni che si erano create: da una parte la fazione guidata da Mr. Campbell che voleva continuare a mantenere la possibilità di controllare la palla sia con le mani sia con i piedi e al costo di duri scontri fisici, dall’altra Mr. Ebenezer Cobb Morley, capitano del Burnes Club, che invece voleva un gioco basato sul controllo della palla solo coi piedi e meno “violento”.

- Gioco del Cuju, Cina 1130-1160 d.C. circa.

- Calcio fiorentino, Firenze 1688.

Sinistra: bambini giocano al cuju in Cina durante la dinastia Song, dettaglio dal dipinto “Mille bambini nella lunga primavera” (长春百子图) 1130-1160 circa. Destra: Partita di calcio fiorentino in piazza Santa Croce a Firenze nel 1688.

Fino a quel momento, da tremila anni in ogni parte del mondo si potevano riscontrare giochi con una palla: i cinesi fin dal terzo secolo a.C. aveano un gioco detto cuju il cui scopo era calciare una palla fatta da piume e capelli di donna dentro una rete di 30-40 cm fissata su canne di bambù, i giapponesi dovevano controllare la palla deviata dai rami di un albero, i romani se la contendevano nel gioco dell’harpastum in una concezione di gioco simile al rugby, gli aztechi la lanciavano dentro un cerchio di pietra posto a quattro metri di altezza, i francesi si sfidavano tra paesi vicini e vinceva chi portava il pallone sotto la chiesa del paese avversario (molto simile al concetto rugbistico di “meta”), a Firenze invece fin dal 1580 si giocava con regole definite in una sfida con squadre da 27 giocatori che battagliavano con ogni mezzo per il controllo della palla in un gioco che ricorda il calcio, il rugby e la lotta, ovvero il “calcio fiorentino”. Per via della forma irregolare dei palloni quasi sempre si giocava con le mani ed è anche per questo motivo che, come affermato da Mario Sconcerti, il calcio non sarebbe altro che una «sottigliezza del rugby».

La Freemasons’ Tavern di Great Queen Street a Londra, dove fu fondata la Football Association nel 1869.

Quella notte del 1863, alla Freemasons’ Tavern, Cobb Morley ebbe la meglio: nacque la Football Association e in sei riunioni successive fu stabilita la nascita di un nuovo gioco basato sul regolamento passato alla storia come il “Laws of the Game“. Era un gioco molto diverso da quello che conosciamo: le partite duravano circa tre ore, non c’era nessun limite al numero di giocatori e infatti quando la palla viaggiava lontano dalla loro zona in molti si mettevano tranquillamente a fumare un sigaro e a parlare con gli avversari. Le porte erano molto più strette di quelle odierne ma alte cinque metri (tra i due pali era tesa una fune) più simili a quelle del rugby. La regola del fuorigioco esisteva già, ma come regola cavalleresca: segnare alle spalle dell’avversario era un atto vile e sleale. La fazione di Campbell non fu molto convinta della decisione ma optarono per aspettare di vedere quella che sarebbe stata la prima partita con le nuove regole, programmata per il 2 gennaio 1864 a Battles Park. In tanti però fremevano per provare le nuove regole e nonostante la contrarietà di Cobb Morley, la prima partita della Football Association si tenne il 19 dicembre a Mortlake, tra il Burnes Club e i Richmond F.C.; è a questo punto che la storia stabilisce l’avvio del divorzio tra calcio e rugby. La partita terminò con un noioso 0 — 0 (nonostante tecnicamente si giocasse con 2 difensori e 8 attaccanti che si sfidavano però singolarmente con gli avversari e non in un vero gioco di squadra come oggi) e vista la totale assenza di scontri fisici il Richmond F.C. decise di ritirare l’iscrizione dalla Football Association. Il rugby come sport distinto e con una proprio federazione fu sancito però solo qualche anno dopo. A decretare il divorzio completo tra i due sport fu la proibizione dell’hacking, ovvero il colpo agli stinchi. Per i calciatori quel colpo era pericoloso e molto doloroso, ma i rugbisti si offesero prendendola sul personale perché si sentirono trattati ingiustamente come dei violenti. Non va dimenticato infatti che era ancora un sport per gentleman in cui i falli erano auto-giudicati, pertanto una simile accusa di violenza gratuita era ritenuta offensiva. I rugbisti quindi abbandonarono definitivamente il calcio e fondarono un campionato tutto per loro e nel 1871 nacque la Rugby Football Union. A ulteriore conferma di come è il calcio a derivare dal rugby, il primo schema della storia del gioco fu inventato dagli scozzesi basandosi sul modo di muoversi dei rugbisti. Entrambi gli sport si sono evoluti e sono molto diversi dal gioco delle origini, a ognuno la scelta se seguirne solo uno, nessuno o entrambi.

Partita di rugby tra Francia e Germania ai giochi olimpici del 1900

Bibliografia e fonti

- Sconcerti, Mario “L’arte di conquistare spazio, principio e fine del gioco del calcio” in Limes – Il potere del calcio, giugno 2016.

- Cavaliere, Angelo “La notte in cui nacque il calcio: un segreto per undici gentlemen” in Fox Sports, maggio 2016. Web.

- “Il calcio storico fiorentino” in Visit Florence. Web.

In una mappa parietale realizzata tra il 1580 ed il 1585 dal geografo domenicano Ignazio Danti di Perugia nella Galleria delle Carte Geografiche dei palazzi vaticani a Roma, è rappresentata la città di Pavia (Papia), sul fiume Ticino, con una iscrizione in un latino post–medievale che recita:

I fatti citati, però, avvennero nel 1528, non nel 1523 come sostiene la didascalia: il “Conte di San Paolo” altri non è che il Francesco di Borbone Conte di San Polo,[1] inviato dai francesi in Lombardia per intercettare un corpo di spedizione imperiale. Le forze di Francesco di Borbone trasportarono le armi (tormentis)[2] lungo il fiume e conquistarono Pavia. La città però era già stata saccheggiata nel 1527 sempre dai francesi del generale Lautrec, come rappresaglia per la sconfitta subita da Francesco I da parte della fanteria spagnola e lanzichenecca di Carlo V nella celebre battaglia di Pavia del 1525: episodio la cui fama fu tale da oscurare quella dei due saccheggi successivi.

Malidriu e Settimo

Intorno alla città sono riconoscibili alcuni insediamenti quali Zelada (Zelata), Belriguardo (Bereguardo), Vidigulfi (Vidigulfo), Zibido (Zibido al Lambro), Lardirago, S. Alessio, Dorne (Dorno), Caua (Cava) e in basso, sul fiume Po, Sommo e Pieve del Bignol (Pieve Albignola). Ci sono anche però due centri che appaiono abbastanza “misteriosi”: tali “Malidriu” e “Settimo“. Il primo è raffigurato appena a Sud di Vidigulfo: potrebbe forse essere l’attuale Mandrino, che si trova però dalla parte opposta di Vidigulfo, cioè appena a Nord. “Settimo” è raffigurato invece ad Est di Pavia ed appena a S-SO di S.Alessio; la posizione sembra coincidere con quella dell’attuale Cura Carpignano, sulla riva del fiume Olona, ma non risulta che sia mai esistito un Settimo in quel luogo. “Settimo”, invece, era l’antico nome di Bornasco, in riferimento alla distanza di sette miglia da Pavia in epoca romana, che però dovrebbe essere a nord di Lardirago, all’altezza di Certosa. Cosa rappresenta quindi Settimo in questa mappa? Probabilmente, semplicemente un’imprecisione del cartografo (o un’incomprensione tra questo e l’artista, esecutore materiale della mappa) che ha confuso l’antico nome di Bornasco con la posizione geografica di Cura Carpignano.

- [1]Non “San Paolo”: cfr. Sismondi, Storia delle repubbliche italiane de’ secoli di mezzo: 2. 1838, pag. 916.↩

- [2]Tormentis si tradurrebbe come “macchina da assedio”, più genericamente le armi.↩

- Gambi, Lucio e A. Pinelli La Galleria delle Carte geografiche in Vaticano

, 1994

- Goffart, Walter “Christian pessimism on the walls of the Vatican Galleria delle carte geografiche.” in Renaissance Quarterly, 22 Sett. 1998. Renaissance Society of America. Web. 15 Mar. 2016

Battaglia di Gettysburg – 150º rievocazione 2013 (Commons).

La guerra civile americana contrappose non solo Stati del Nord dell’Unione contro Stati del Sud della Confederazione, ma anche due modi diversi di essere americani. E questa differenza non poté non riflettersi anche in nomignoli e canzoni popolari. Il termine Yankee è universalmente conosciuto ancora oggi e identifica i cittadini statunitensi. Inizialmente con questo termine venivano chiamati i soli cittadini del New England, ovvero la regione che comprendeva le colonie del Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont, Connecticut e Rhode Island. Lo scrittore americano Elwyn Brooks White (1899 – 1985) riassume così i diversi significati della parola yankee a seconda della prospettiva geografica:[1]

To Americans, a Yankee is a Northerner.

To Northerners, a Yankee is an Easterner.

To Easterners, a Yankee is a New Englander.

To New Englanders, a Yankee is a Vermonter.

And in Vermont, a Yankee is somebody who eats pie for breakfast.

Per gli americani, uno Yankee è del nord.

Per quelli del nord, uno Yankee è del nordest.

Per quelli del nordest, uno Yankee è del New England.

Per quelli del New England, uno Yankee è del Vermont.

E in Vermont, uno Yankee è qualcuno che mangia la torta a colazione.[2]

Lo Yankee Stadium a New York (Ed Yourdon/Commons CC-BY-SA 2.0).

La parola è di origine incerta, si ipotizza possa derivare o dalla parola scozzese yankee “furbo”, o dall’irlandese Jankin “piccolo Jan”, o anche dalla pronuncia indiana di anglais. Le truppe inglesi durante la guerra di indipendenza estesero l’appellativo a tutti i ribelli americani, che deridevano cantando la canzone Yankee Doodle: un modo per rispondere ai canti dei ribelli che descrivevano il re d’Inghilterra Giorgio III come un tiranno ubriacone. Ironia della sorte, anche i ribelli adottarono Yankee Doodle che finì così per essere inno ufficioso della nuova nazione. Oggi oltre a essere considerato un canto popolare patriottico americano Yankee Doodle è l’inno ufficiale dello Stato del Connecticut. Anche se la città di New York non si trova nel New England, qui ha base la squadra di baseball più famosa al mondo: i New York Yankees.

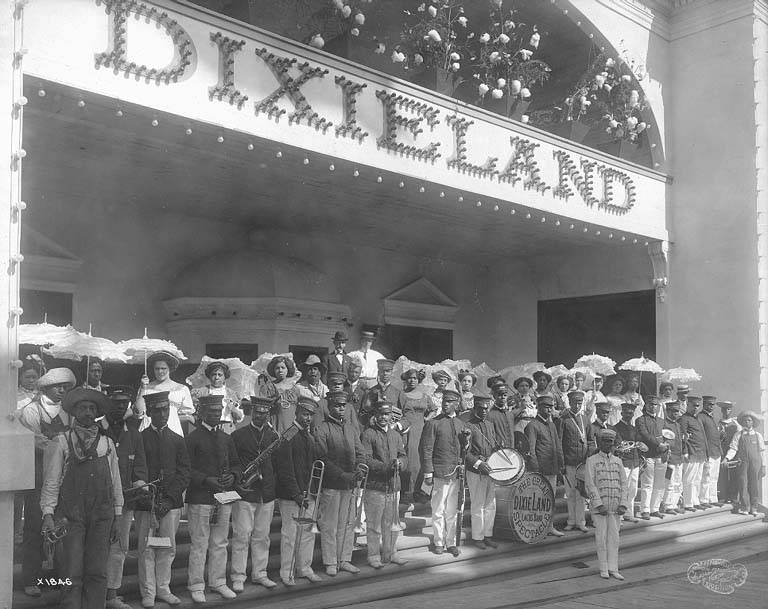

The Great Dixieland Band Spectacle a Seattle nel 1909 (Frank H. Nowell/Commons)

Il Sud era invece appellato Dixieland ovvero “terra dei Neri” e anche qui l’origine del nome è incerta. Per alcuni Dixie fu il nome della casa, a New York, dove per la prima volta nelle colonie furono impiegati schiavi africani. Altri invece considerano più plausibile che il nome derivi da una banconota: a New Orleans la Banque des Citoyens de la Louisiane emise poco tempo prima della Guerra Civile una banconota da dieci dollari recante sul retro la scritta “DIX”, dieci in francese. Secondo questa teoria ben presto la banconota fu soprannominata “Dixies” e da qui il termine è passato a significare il Sud degli Stati Uniti e tutto ciò che è ad esso collegato (→Stati Confederati d’America).

Anche in questo caso vi è una canzone popolare chiamata Dixie, conosciuta anche come Wish I Was in Dixie o anche Dixie’s Land, che diventerà un inno dei sudisti anche se in realtà fu composta a New York. La canzone è un chiaro omaggio alle terre del Sud e alle piantagioni di schiavi; curiosamente era anche una delle canzoni preferite del presidente Lincoln e durante la guerra civile anche le truppe nordiste ne cantavano una propria versione. L’accezione più scevra da implicazioni razziali del termine Dixieland riguarda la musica: esso infatti indica lo stile originario del jazz di New Orleans a cui possiamo ascrivere pezzi celebri come When the Saints go marchin’in, Basin street blues e Tiger Rag e artisti del calibro di Louis Armstrong.

I cittadini bianchi del Sud degli Stati Uniti sono detti anche redneck, ovvero “colli rossi”, e il termine ha forse origine da una bandana rossa indossata dai minatori di carbone durante una protesta ai primi del novecento; ad oggi invece la credenza più diffusa associa il termine semplicemente al fatto che sotto il sole del Sud la pelle si arrossa. Ai giorni nostri il termine ha assunto più che altro l’accezione negativa di indicare una persona dalla mentalità arretrata, provinciale e conservatrice tanto da diventare uno stereotipo presente in cartoni animati come i Simpsons (il personaggio di Cletus Spuckler) e The Cleveland Show (Lester Krinklesac).

The Rocket City Rednecks è uno show televisivo trasmesso su National Geographic Channel (2011 — 2013), nel quale un gruppo di ingegneri e scienziati interpreta un gruppo di “redneck” che tentano di impiegare il proprio scibile per risolvere problemi pratici della vita rurale (Commons).

Lasciando da parte le accezioni negative, ci piace ascoltare sia Yankee Doodle (no, non siamo contro gli Inglesi, ma è pur sempre un pezzo di storia) sia Wish I Was in Dixie (no, non siamo schiavisti ma piaceva pur sempre al presidente Lincoln). Il nome di queste canzoni non vi dice niente? Sicuri? Provate ad ascoltarle e forse la memoria tornerà:

Yankee Doodle

In Italia è il motivo su cui viene cantata la canzonetta popolare noi siam del gruppo alcolico, originaria probabilmente del Nord-Est (Emilia Romagna e Triveneto) e declinata in diverse versioni in genere inneggianti all’alcolismo e/o legate alla tifoseria calcistica (era spesso cantata agli stadi negli anni ’80–’90). Ad esempio:

«Noi siam del gruppo alcolico / sezione di scoppiati

veniam da Ronzo–Chienis / e siam tutti alcolizzati»

è la canzone degli ultras della Val di Gresta, in Trentino.[3] Una versione veneta è invece:

«Noi semo dell’alcolica / sezione Valsugana

el nostro simboeo de guera / xè la damigiana!»

I wish I was in Dixie

Metropolitan Mixed Chorus con Donald Chalmers, Ada Jones e Billy Murray, 1916 —

Nel film Il principe delle maree (The Prince of Tides, 1991, reg. di Barbra Streisand, dal romanzo di Pat Conroy) il grande violinista newyorkese Herber Woodruff (Jeroen Krabbé) odia Tom Wingo (Nick Nolte) allenatore di football di suo figlio, che considera “provinciale” e sospetta avere una relazione con sua moglie (e dopotutto non si sbaglia). Tom Wingo è del South Carolina, quindi “sudista”, e per “sfotterlo” il musicista del nord suona sul suo prezioso violino Stradivari I Wish I Was in Dixie, inno non ufficiale degli Stati Confederati d’America. Le prime note del brano sono ormai un’icona, grazie anche al fatto che sono il motivo prodotto dalle trombe del “Generale Lee”, l’auto dei fratelli Duke della serie tv Dukes of Hazzard.

A sinistra: scena del film Il principe delle maree: Herber Woodruff suona I Wish I Was in Dixie con il violino (fair use). A destra: il “Generale Lee” della serie tv Dukes of Hazzard è una Dodge Charger R/T del 1969; il clacson suona le prime note di I Wish I Was in Dixie (foto: Erik814u2/Commons CC-BY-SA-3.0).

Note

- [1]da National Geographic, op. cit.↩

- [2]La tipica torta americana è la torta di mele (apple pie o american pie) originaria del medio–atlantico e in particolare del Delaware (quindi del nordest).↩

- [3]“Gli Ultras del Gresta: birra e Arancia Meccanica” Trentino Corriere Alpi, 10/1/2007.↩

Bibliografia e fonti

- Luraghi, Raimondo Storia della guerra civile americana

. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli (BUR), 2009.

- “Yankee“. National Geographic Education – Encyclopedia.

- Maffi, Mario “Dixie” in Americana: Storie E Culture Degli Stati Uniti

Dalla A Alla Z. Milano: Il Saggiatore, 2012. Pag. 200.

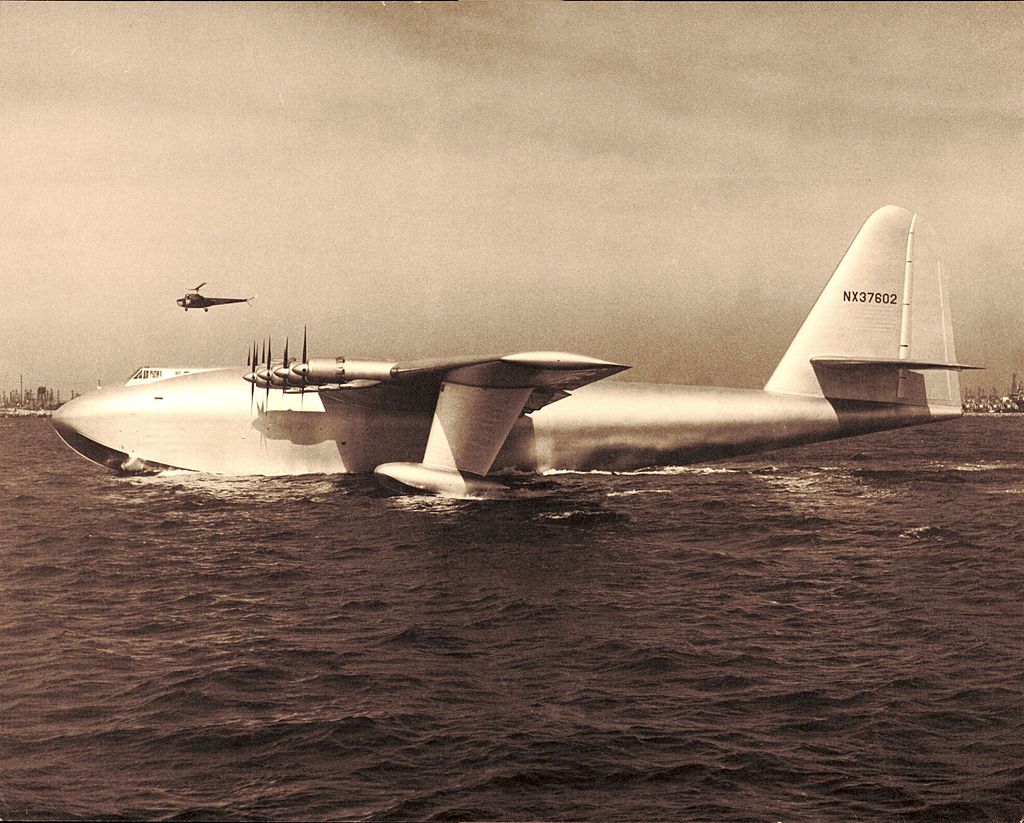

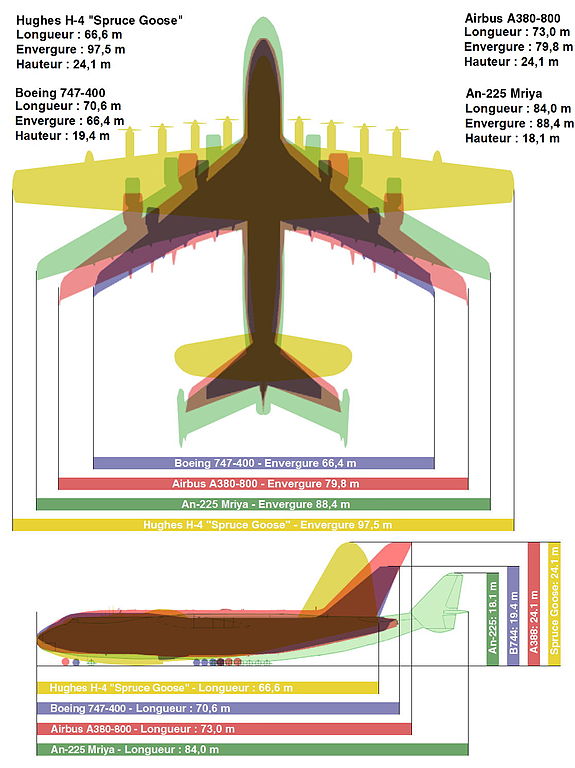

Il Solar Impulse 2 ha di recente occupato i notiziari con l’avvio della sua impresa di giro intorno al mondo alimentato solo dall’energia solare. Anche se le implicazioni per l’aviazione commerciale sono molto in là da venire, il velivolo trasporta due uomini ad una velocità di crociera di 100 km/h, il Solar Impulse 2 con la sua apertura alare di 72 metri (il Boeing 747 ha un apertura alare di 68.5 metri) e il suo peso totale pari a quello di un auto media è un prodigio tecnologico che resterà negli annali. Sempre negli annali dei prototipi dell’aviazione un posto tutto suo non può non averlo un aereo completamente diverso dal Solar Impulse 2: l’idrovolante Hughes H-4 “Hercules”. Il nome non vi dice niente? In effetti è pur sempre un aereo che ha volato solo una volta e per poco più di un miglio, ma ha una storia tutta particolare.

Nel 1942 l’esercito statunitense aveva necessità urgente di trasportare mezzi e uomini dall’altra parte dell’Oceano Atlantico senza correre il rischio di essere bersaglio dei micidiali U-Boat tedeschi. Henry John Kaiser, magnate dell’industria metallurgica e navale [1] e figlio di immigrati tedeschi, ebbe l’idea di un mastodontico velivolo che potesse sostituire le navi per attraversare l’atlantico e si rivolse al famoso miliardario Howard Hughes per progettare e costruire questa “nave volante”. Il primo e grande problema era il materiale: le restrizioni di guerra impedivano l’utilizzo di metalli come l’alluminio e l’acciaio. La scelta per l’aereo più grande mai pensato, era sei volte più largo dei velivoli dell’epoca ed è tuttora stato battuto in dimensione totale solo dall’Antonov An-225 “Mriya”, ricadde quindi sul… legno. Approvato il progetto dalle autorità americane Kaiser e Hughes costituirono una società ad hoc e il primo nome dell’aereo fu HK-1 “Hercules”, ma nel 1944 i ritardi e le circostanze mutate della guerra fecero maturare in Kaiser la decisione di abbandonare il progetto. Rimasto solo Hughes ri-batezzò il velivolo H-4 “Hercules” anche se per i critici del progetto esso era ormai diventato “The Spruce Goose” ovvero “l’Oca di Abete”. Il soprannome fu detestato da Hughes che lo riteneva un insulto a tutti i progettisti e poi anche perché in realtà l’aereo era fatto principalmente di betulla e non di abete rosso. Col finire della guerra e dopo aver finanziato il progetto con 22 milioni di dollari il governo americano aveva perso qualsiasi interesse verso lo Spruce Goose ma il suo ideatore non si arrese e continuò nella costruzione investendo 18 milioni di dollari di tasca propria. Alla fine il momento arrivò. Il 2 novembre 1947 a Long Beach, California, il gigante aereo con lo stesso Hughes ai comandi, e David Grant come co-pilota e diverse persone a bordo, si alzò per il suo primo e ultimo volo. Lo Spruce Goose volò per un minuto circa, percorrendo un chilometro e seicento metri alla velocità di 128 km/h e ad un’altezza di ventuno metri ma dimostrò a tutti, soprattutto ai tanti scettici e detrattori, che poteva volare. Si ignora se Hughes sperasse in un secondo volo o se semplicemente vi era enormemente affezionato ma sta di fatto che spese non poco denaro per la custodia e la manutenzione del velivolo fino alla sua morte nel 1976. Dopo la morte di Hughes il velivolo fu prima donato dalla Hughes’ Summa Corporation all’Aero Club of Southern California, poi affittato alla Wrather Corporation e alla Disney Company e infine acquistato, nel 1992, dall’Evergreen Aviation & Space Museum. Lo Spruce Goose fu così smontato, trasportato su chiatte e poi su camion fino a McMinnville nell’Oregon dove è stato poi ricostruito e completamente restaurato prima di essere esposto di nuovo al pubblico. L’hangar, chiamato “edificio 15”, dove fu costruito lo Spruce Goose è stato utilizzato come studio cinematografico per il film del 2004 The Aviator, dedicato proprio alla vita di Hughes, ma anche per le riprese di Titanic

(1997), Transformers

(2007), Eagle Eye

(2008), Avatar

(2009), grazie ai suoi 315.000 metri quadrati di spazio.

Se si pensa che H-4 Hercules era stato progettato per trasportare 750 uomini o due carri armati per le necessità della seconda guerra mondiale il progetto è ovviamente fallimentare; tuttavia le dimensioni mastodontiche, la sua costruzione in legno grazie ad una particolare tecnica per modellarlo, l’impegno in prima persona di Hughes, e il fatto che nonostante tutte le difficoltà sia riuscito a volare almeno una volta lo rendono in ogni caso un pezzo di storia dell’aviazione.

[hana-code-insert name=’adsense_link’ /]

4 – Confronto tra i quattro più grandi aerei mai costruiti: in giallo lo “spruce goose”.

Note

- [1]Fu Kaiser a costruire le navi classe Liberty fondamentali per la Marina Americana durante la seconda guerra mondiale.↩

Immagini

- Miko Vuille, Payerne 13-11-2014 [CC-BY-SA 4.0] Commons.

- Federal Aviation Admistration [PD] Commons.

- D. Wallner, Evergreen Aviation & Space Museum 2012 [CC-BY-SA 3.0] Commons.

- Clem Tillier, 2006 [PD] Commons

(R.Wilk/Commons CC-BY-SA 3.0)

Questo fucile, dagli insoliti proiettili calibro 5.66 –lunghi ben 10 cm– è un TsNIITochMash “APS”, che sta per Avtomat Podvodny Spetsialnyy (Автомат Подводный Специальный, “fucile d’assalto speciale subacqueo”). Arma sviluppata appunto per il combattimento subacqueo, fu ufficialmente adottata dalla Marina sovietica nel 1975. La punta appiattita dell’ogiva creava una cavità idrodinamica che diminuiva l’attrito con l’acqua mentre la lunghezza conferiva stabilità al proiettile: la velocità di uscita risultava quindi superiore a qualsiasi altro dardo lanciato con i metodi tradizionali, aumentandone la gittata e la letalità. Poteva anche sparare fuori dall’acqua con una gittata utile fra i 50 e i 100 metri. In acqua, invece, le sue prestazioni variano a seconda della profondità: a 5 metri riusciva a mantenere forza sufficiente per causare ferite serie fino a circa 30 metri.

Nel 1989 la strana arma e il suo ancor più particolare munizionamento vennero mostrati “involontariamente” al mondo per la prima volta durante l’incontro fra George Bush e Michail Gorbačëv al Summit di Malta, uno degli ultimi atti della guerra fredda, poche settimane dopo la caduta del muro di Berlino Parte della scorta del presidente sovietico era composta da uomini delle operazioni speciali subacquee (gli “uomini rana”), armati appunto con il fucile APS.U

Valletta 2 dicembre 1989: il presidente degli Stati Uniti d’America George Bush e il segretario del partito comunista dell’Unione Sovietica Michail Gorbačëv al Summit di Malta. Foto: JONATHAN UTZ / staff (Getty)

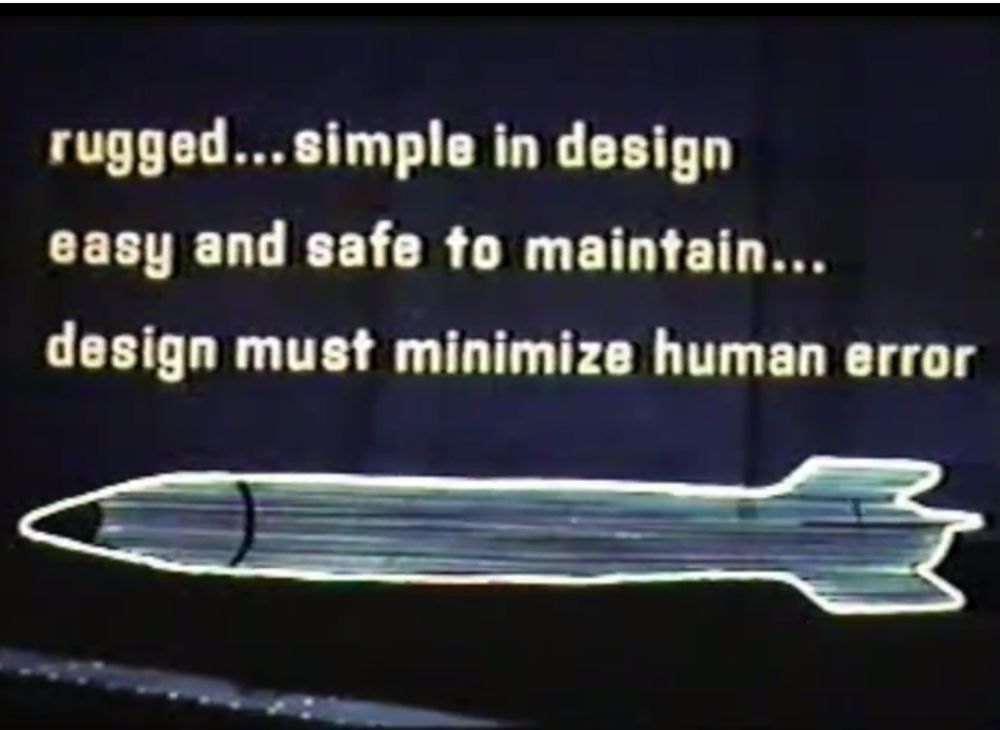

Rugged…simple in design

easy and safe to maintain…

design must minimize human error

«Robusta, semplice nel design, facile e sicura da mantenere, la progettazione deve ridurre al minimo l’errore umano»: potrebbe essere lo slogan pubblicitario per una utilitaria o un elettrodomestico. Invece il “prodotto” è la bomba termonucleare B-61, destinata alla produzione in serie, che viene presentata in questo filmato del 1965 che sembra proprio uno spot pubblicitario, sebbene ad uso esclusivamente interno, almeno fino a quando il filmato fu declassificato e reso pubblico negli anni ’90 dall’amministrazione Clinton. Lo “spot”, che in buona sostanza doveva mostrare ai funzionari governativi come erano stati spesi i soldi pubblici, è declassificato e disponibile, insieme ad altre ormai storiche sequenze, su internet:

La Bomba B-61, il cui potenziale era regolabile tra i 0.3 ed i 340 kiloton, fu costruita in 3155 esemplari (più della tiratura della Lamborghini Diablo) e 9 versioni dai Los Alamos National Laboratory tra il 1965 ed il 1968, nel pieno della guerra fredda e della corsa all’armamento nucleare. Nonostante il trattato di non-proliferazione (NPT) siglato nel 1968, si stima che nell’86 vi fossero ancora ben 40 mila armi nucleari operative in tutto il mondo e nel 2006, nel solo arsenale USA, c’erano complessivamente 5737 ordigni includendo tutte le tipologie.

Una bomba B-61: «robusta e semplice nel design» (Commons)