Rugged…simple in design

easy and safe to maintain…

design must minimize human error

«Robusta, semplice nel design, facile e sicura da mantenere, la progettazione deve ridurre al minimo l’errore umano»: potrebbe essere lo slogan pubblicitario per una utilitaria o un elettrodomestico. Invece il “prodotto” è la bomba termonucleare B-61, destinata alla produzione in serie, che viene presentata in questo filmato del 1965 che sembra proprio uno spot pubblicitario, sebbene ad uso esclusivamente interno, almeno fino a quando il filmato fu declassificato e reso pubblico negli anni ’90 dall’amministrazione Clinton. Lo “spot”, che in buona sostanza doveva mostrare ai funzionari governativi come erano stati spesi i soldi pubblici, è declassificato e disponibile, insieme ad altre ormai storiche sequenze, su internet:

La Bomba B-61, il cui potenziale era regolabile tra i 0.3 ed i 340 kiloton, fu costruita in 3155 esemplari (più della tiratura della Lamborghini Diablo) e 9 versioni dai Los Alamos National Laboratory tra il 1965 ed il 1968, nel pieno della guerra fredda e della corsa all’armamento nucleare. Nonostante il trattato di non-proliferazione (NPT) siglato nel 1968, si stima che nell’86 vi fossero ancora ben 40 mila armi nucleari operative in tutto il mondo e nel 2006, nel solo arsenale USA, c’erano complessivamente 5737 ordigni includendo tutte le tipologie.

Una bomba B-61: «robusta e semplice nel design» (Commons)

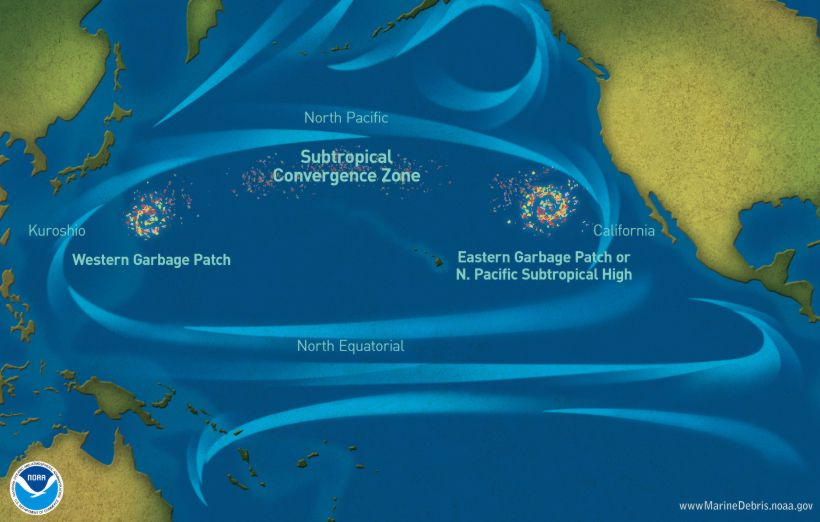

1: Nel pacifico c’è un’isola di immondizia grande quanto il Texas

In effetti esiste qualcosa del genere, ma non è un’isola e dire che è grande quanto il Texas non ha molto senso. All’interno del “vortice subtropicale del Nordpacifico”, una grande corrente circolare che lambisce le coste giapponesi e californiane, c’è una zona relativamente stazionaria detta “zona di confluenza”. Qui hanno iniziato a confluire ed accumularsi, intrappolati dal movimento a spirale della corrente, tutti i rifiuti non biodegradabili galleggianti, come oggetti in plastica, rottami marini, reti da pesca. Ovviamente, però, sebbene spesso sia citata come “La Grande Isola di Plastica”, non è un’isola: non ci si può camminare sopra e piantarci la bandiera, o costruire una casetta di copertoni usati. Non c’è nemmeno una costa su cui sbarcare; è qualcosa di più simile ad una chiazza (patch), composta da detriti disomogenei la cui consistenza va da oggetti solidi a microscopici grumi galleggianti.

Non si può parlare di superficie, né quindi fare paragoni con l’estensione degli stati americani perché una superficie richiede un’area delimitata che qui non c’è: i “confini” sono sfumati, ed in continuo movimento. Bisogna pertanto ragionare in termini di massa: si stima che possa essere costituita da 100 milioni di tonnellate di rifiuti.[1] Infine, la Grande Chiazza di immondizia del Pacifico non è l’unica formazione di questo tipo nei mari del pianeta:[2] ce n’è almeno una anche nel nordatlantico e un’altra nell’oceano indiano.

Il giornalismo dozzinale è ormai una forma d’arte così immiserita che i suoi praticanti non si possono neppure prendere la briga di perdere i cinque secondi per cercare su Google…Andrew Blackwell[3]

2: Bishop Rock è l’isola più piccola del mondo

Bishop Rock (Men an Eskob) con il faro: l’edificio è alto 49 m. Foto: © P. Jordan, 1996 (CC-BY-SA 2.0, via Geograph)

Bishop Rock è un’isolotto roccioso dell’arcipelago delle Scilly, al largo della Cornovaglia. È indubitabilmente piccolo, ma dire che è «l’isola più piccola del mondo» è un’affermazione priva di senso: bisognerebbe prima definire un’isola “minima”, ma non esiste un limite, una misura universalmente accettata al di sotto del quale un’isola non è più tale ma è invece uno scoglio (→definizione di isola). Una leggenda, cui hanno creduto anche autorevoli testate, attribuisce ad una norma britannica del 1861 la definizione di “isola minima” seconda la quale Bishop Rock avrebbe i requisiti per essere l’isola più piccola del mondo. Ma è un falso: le misure indicate sono totalmente errate e della norma non si trova traccia, come abbiamo dimostrato nell’articolo →Bishop Rock, l’isola più piccola del mondo?

3: La larghezza delle rotaie ferroviarie di tutto il mondo deriva da quella dei carri romani

3: La larghezza delle rotaie ferroviarie di tutto il mondo deriva da quella dei carri romani

E quindi, a sua volta, da quella del posteriore dei cavalli, secondo una leggenda della prima metà del ventesimo secolo (compare già su un giornale australiano del 1937[4]) tornata in auge dopo il duemila grazie ad internet. Ma l’attribuzione della paternità dello standard agli antichi romani è del tutto priva di fondamento: il motivo per cui il 60% delle rotaie di tutto il mondo è larga 4 piedi ed 8 pollici e 1⁄2, ovvero 1435 mm, è una una mescolanza eterogenea di fattori quali la larghezza delle miniere di carbone, casualità, decisioni arbitrarie, scelte politiche ed economiche. Abbiamo raccontato in un articolo su Laputa →la vera storia dello scartamento standard.

4: Sotto l’Equatore lo scarico del lavandino gira in senso inverso per effetto della forza di Coriolis

L’uragano Ivan su mentre passa su Cuba e lo Yucatan (2004) – Commons

La forza di Coriolis, dal nome del fisico francese Gaspard Gustave de Coriolis che per primo l’ha descritta nel 1835, è una “forza apparente” dovuta alla rotazione terrestre che si manifesta su un corpo in movimento in direzione nord-sud sulla superficie del pianeta: ha effetto sulla formazione di correnti marine, fenomeni atmosferici e sul senso di rotazione dei cicloni ed anticicloni. Una credenza diffusa è che determini anche il senso di rotazione del vortice d’acqua dello scarico dei lavelli o del WC: antiorario nell’Emisfero boreale e orario nell’Emisfero australe. In alcuni Paesi a cavallo dell’Equatore viene a volte presentato ai turisti un esperimento che dimostrerebbe come spostandosi di pochi metri a nord o a sud della linea equatoriale cambierebbe il senso di rotazione di un vortice in una vaschetta. In realtà si tratta di un trucco per stupire i turisti: la rotazione in genere viene impressa al momento di togliere il tappo alla vaschetta. L’accelerazione di Coriolis infatti è troppo debole perché si possa osservarne l’effetto su volumi d’acqua così limitati, normalmente il senso di rotazione dello scarico del lavello dipende in genere dalla geometria della vasca e dello scarico. Un’altro mito analogo sostiene che per effetto della forza di Coriolis i →treni ad alta velocità che viaggiano verso nord subirebbero una leggera accelerazione verso est (e viceversa) causando la maggiore usura di una rotaia rispetto all’altra: in queste linee, la rotaia di destra sarebbe quindi leggermente più alta per compensare questo effetto. Anche questa è una →leggenda urbana, la forza di Coriolis infatti è troppo debole per avere un effetto misurabile anche su un treno da quasi 600 tonnellate.[5] Figuriamoci sull’acqua di un lavello.

La Grande Muraglia (C. Nagy/Commons, CC-BY-SA 2.0)

5: la Grande Muraglia è l’unica opera umana che si vede dalla Luna

A questa “bufala” abboccarono anche gli autori del celebre gioco da tavolo Trivial Pursuit[6][7] La Grande Muraglia non si vede dalla Luna, come non si vede alcun artefatto umano: la Luna dista circa 384 mila km dalla Terra. La Grande Muraglia si vede casomai dallo spazio, che “inizia” convenzionalmente a 100 km di quota. Ma da lì si vedono molte altre cose: città, autostrade, ferrovie, porti ed aeroporti. Già dai 160 km, la quota minima per un veicolo spaziale in orbita bassa, secondo la NASA la Grande Muraglia sarebbe visibile solo in condizioni atmosferiche perfette e comunque non sarebbe più evidente di molti altri oggetti artificiali.

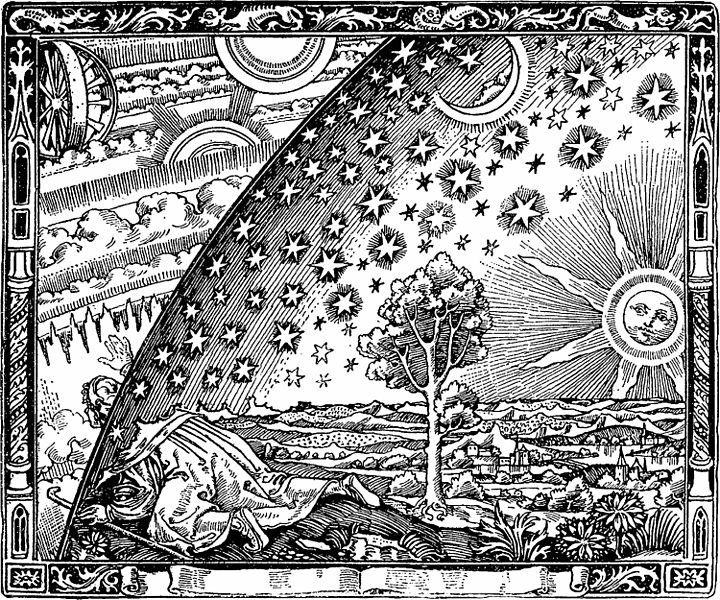

La famosa “incisione Flammarion”, di autore sconosciuto: nonstante lo stile richiami l’iconografia medioevale, risale al 1888 circa.

6: nel medioevo si credeva che la terra fosse piatta

In realtà nel medioevo quasi nessuno credeva che la terra fosse piatta. Colombo credeva che la terra fosse a forma di pera.[6] La convinzione che il navigatore volesse dimostrare, con il suo viaggio oltreoceanico, che terra non fosse piatta ma tonda nasce da un libro ottocentesco, La vita e i viaggi di Cristoforo Colombo (1828) di Washington Irving. L’idea della terra piatta si diffuse solo nel XIX secolo a partire da tale Samuel Birley Rowbotham, un eccentrico inglese che nel 1849 pubblicò, usando lo pseudonimo “Parallax” un opuscolo di 16 pagine intitolato Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe, dando origine all’uso dell’aggettivo “zetetico” (dal greco zêtêin, che significa cercare, indagare) usato per definire il modello astronomico della →terra piatta.

Note

- [1]La Canna, Xavier. “Floating rubbish dump ‘bigger than US” in News.com.au, 4 feb. 2008. Web 17-6-2014.↩

- [2]Perkins, Sid. “Sea of plastics.” Science News. Society for Science & the Public, 25 Feb. 2010. Web. 17 June 2014.↩

- [3]Blackwell, op. cit.↩

- [4]“STANDARD RAILWAY GAUGE.” Townsville Daily Bulletin (Qld.: National Library of Australia): pag. 12. 5 ott. 1937↩

- [5]“Vortici e lavandini.” Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste – Sede di Miramare. Web. 5-7-2014;↩

- [6]Lloyd, Mitchinson (op. cit.)↩

- [7]Battista, John. “La Grande Muraglia cinese e la Luna: ma si vede davvero?.” Giornalettismo. Banzai, 9 Ott. 2012. Web. 17 June 2014.↩

Bibliografia e fonti

- Braun, Ashley “How Big Is the “Great Pacific Garbage Patch”? Science vs. Myth” NOAA’s Response And Restoration Blog. US National Oceanic and Atmospheric Administration. 22 Giu. 2012. Web.

- Blackwell, Andrew. “La grande chiazza di immondizia nel Pacifico” Il Post. Banzai, 16 Giu. 2013. Web.

- Lloyd, John, John Mitchinson. Il libro dell’ignoranza

. Torino: Einaudi, 2007.

- “Bad Coriolis.” College of Earth and Mineral Science. Pennsylvania State University, n.d. Web.

- “Vortici e lavandini.” Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste – Sede di Miramare. Web.

- “Claudio Magris e la leggenda della forza di Coriolis” Gravità Zero. 26 luglio 2010. Web.

Il web ne è invaso. La maschera di Guy Fawkes, utilizzata dal protagonista di V for Vendetta, continua a imperversare in tutto il mondo occidentale. Come ha giustamente osservato Luigi Bernardi in una prefazione alla traduzione italiana del fumetto:

…è un fenomeno contraddittorio, legato a quello stesso mercato al quale giura di distaccarsi. Ma è un fenomeno con il quale ognuno è chiamato a fare i conti, indipendentemente dalla causa che l’ha originato. Volente o volente, nel rispetto o meno della volontà del suo autore, di un fumetto politico non si possono stabilire i limiti…

Al di là dell’attuale moda però una cosa è certa: aver scelto il volto stilizzato di Guy Fawkes per identificare il protagonista è un colpo di genio. Come sono arrivati gli autori Alan Moore e David Lloyd

a Guy Fawkes? È lo stesso Moore a spiegarlo, in perfetto umorismo inglese, in un divertente articolo pubblicato sul nº17 di Warrior Magazine in occasione della prima pubblicazione di V for vendetta

nel 1983. Alan Moore nel 1975, all’età di 22 anni, inviò ad un concorso per la D.C. Thomson la sceneggiatura di un anomalo terrorista, chiamato “The Doll”, che col volto truccato di bianco lottava contro uno stato totalitario attorno alla fine degli anni ‘80. L’idea fu bocciata e Moore l’archiviò senza tanti complimenti. Nel 1982 Dez Skinn lanciò una nuova rivista, Warrior Magazine per l’appunto, e chiese al disegnatore David Lloyd di creare una nuova serie mystery ambientata negli anni ’30. Lloyd accettò la serie ma pensò di ingaggiare Moore per la sceneggiatura. I due autori iniziarono un intenso scambio epistolare e telefonico ma nel ribollire di idee nessuna prendeva forma in maniera compiuta. Le prime idee erano incentrate su un fumetto d’avventura pulp. Moore propose un personaggio chiamato “Vendetta” che si sarebbe mosso tra i gangster e un mondo anni ’30 per il quale era necessario della «buona e solida ricerca». Stando alle parole di Moore Lloyd era stanco di fare tanta buona e solida ricerca e minacciò di mangiarsi un braccio se gli fosse toccato di disegnare ancora delle auto Dusenberger del 1928. Moore propose così di conservare la traccia dell’avventura pulp ma anziché ambientarla in un passato relativamente vicino la si sarebbe ambientata in vicino futuro. L’idea piacque sia a Skinn sia a Lloyd e almeno il punto del contesto storico fu smarcato. Il passo successivo fu la creazione del personaggio principale e dell’ambientazione. Volendo creare un prodotto tipicamente britannico che si differenziasse da quelli americani, Moore pensò di proseguire nella tradizione dei futuri “distopici” di autori britannici come Orwell e Huxley, rispolverando così la vecchia idea di “The Doll”: un eroe in lotta contro un regime totalitario. Moore stilò una lunga lista di concetti ma senza raggiungere un risultato concreto. In questa confusione creativa Moore abbandonò anche l’idea del nome “Vendetta” per il personaggio per impantanarsi in tanti altri nomi tra cui, dimenticabile a suo dire, “L’Asso dell’Oscurità”. Il nome non era ancora stato scelto ma almeno gli autori avevano concordato quale fosse l’ambientazione da cui partire. Un importante svolta si ebbe quando Dez chiamò i due e li informò che parlando con il suo socio avevano trovato un titolo perfetto per la storia: V for Vendetta. L’idea piacque molto a Moore e Lloyd e da quel nome presero molti spunti per la storia. Rimaneva però un grosso problema: come raffigurare il protagonista? Per quanto si sforzassero i due rimanevano impantanati in cliché da supereroi che non volevano assolutamente adottare. Moore racconta che in una poco comprensibile, per via della pessima grafia, lettera Lloyd scrive:

«Oggetto. La sceneggiatura: mentre scrivevo queste righe, ho avuto un’idea sull’eroe, che è un po’ ridondante ora che abbiamo [parte illeggibile] ma ciò nonostante… stavo pensando, perché non lo ritraiamo come un resuscitato Guy Fawkes completo di una di quelle maschere di cartapesta, con tanto di mantello e cappello a cono? Avrebbe un’aria davvero bizzarra e darebbe a Guy Fawkes l’immagine che si è meritato in tutti questi anni. Non dovremmo bruciare quel tizio ogni 5 Novembre, dovremmo festeggiare il suo tentativo di far saltare in aria il Parlamento.»

Fu il colpo di genio. Moore pensò che Lloyd fosse meno sano di mente di quel che riteneva e allo stesso tempo che quella fosse l’idea migliore che avesse mai sentito. In effetti è difficile comprendere per chi non è inglese la portata di quella idea: sono tre secoli che in Inghilterra si festeggia il fallito complotto delle polveri e in cui ogni 5 novembre vengono bruciati fantocci coi tratti di Guy Fawkes e sparati fuochi d’artificio per ricordare l’evento (→Guy Fawkes). Nell’irriconoscibile Inghilterra che i due immaginavano l’antieroe sarebbe risorto in una nuova luce, questa volta a differenza della storia reale, positiva. Ovviamente per gli autori le difficoltà non finirono lì. Lloyd propose a Moore di eliminare gli effetti sonori e di non usare mai i balloon con i pensieri; Moore ne era affascinato e allo stesso tempo preoccupato perché non sapeva come caratterizzare i personaggi senza quei balloon. Moore alla fine accettò la sfida e anzi rilanciò che avrebbe eliminato anche qualsiasi didascalia: il fumetto si sarebbe basato interamente su immagini e dialoghi (e monologhi). Anche il resto dell’opera fu ideata grazie ad un intenso scambio di idee dei due autori che si sono così influenzati a vicenda. Il risultato è semplicemente una pietra miliare.

Londra, 5 novembre 2014: manifestanti indossano la maschera di “V for Vendetta” durante la Million Mask March (Anadolu Agency/Getty Images)

La criptovaluta o crittovaluta è una valuta digitale decentralizzata la cui implementazione si basa sui principi della crittografia sia per convalidare le transazioni che per generare la stessa moneta. Detta così sembra complicata –ed in effetti lo è– ma per l’utente finale non è poi così difficile da usare: in pratica la moneta fisica è sostituita da codici talmente complessi da poter essere difficilmente falsificati e le transazioni sono garantite da un sistema di cifrature a chiave pubblica e privata e da una validazione peer to peer da parte dei “nodi”, gli elaboratori che partecipano alla rete della criptovaluta. La generazione della moneta avviene in maniera assimilabile all’estrazione dei metalli preziosi ed è infatti detta mining: la “contropartita” è l’utilizzo della propria potenza di calcolo per risolvere complessi problemi detti “blocchi” (la cui complessità è preimpostata dai protocolli della valuta) ed ottenere come i risultato la “estrazione” dei codici corrispondenti ad un certo numero di nuove monete. La prima criptovaluta ad essere creata fu nel 2009 il famoso Bitcoin, tutt’ora la moneta virtuale più nota ed utilizzata. Il principio si estese però e ad oggi dovrebbero esistere oltre 60 diverse criptovalute. Una di queste è il dogecoin, caratterizzato dal logo che riporta l’effigie di un cane di razza Shiba Inu ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, con la passione per i cani o la militanza animalista non c’entra nulla: deriva infatti da un “internet meme” e sottolinea lo spirito umoristico che ha caratterizzato la nascita di questa moneta virtuale.

Un esempio del meme “doge” (da Know Your Meme).

Un “internet meme” è un’idea, in genere espressa attraverso una immagine divertente, che si diffonde rapidamente diventando celebre in pochissimo tempo. Un esempio è il classico trollface (nato da uno sketch pubblicato da un utente di Deviantart) o il manifesto “Keep Calm” risalente alla seconda guerra mondiale, recentemente riscoperto dagli amanti del minimalismo. I meme, caratterizzati prevalentemente da un umorismo demenziale che rasenta il non-sense, nascono in continuazione e -salvo casi di sorprendente longevità- svaniscono in fretta: fortunatamente a preservarne la memoria e il significato (che già dopo pochi mesi più diventare inafferrabile) si prodiga il sito Know your Meme, archivio-osservatorio della effimere tendenze della rete. Lo stesso sito aveva premiato nel 2013, come “miglior meme dell’anno”, il cosiddetto “doge” ovvero una foto nella quale il sopraccitato cane sembra avere una espressione buffa, accompagnata dalla scritta «wow» o sgrammaticati monologhi attribuiti all’animale, rigorosamente nel carattere Comic-Sans (uno dei più odiati sul web, ma questa è un’altra storia). Non c’è un significato: è una cosa totalmente priva di senso, ma che gli utenti anglofoni della rete devono aver trovato irresistibilmente divertente, tanto da decretarne il successo.

2 – Un “dogecoin”: la moneta fisica non esiste, immagini come questa sono utilizzate solo come logo (da Reddit).

Nel novembre 2013, in piena “bitcoin-mania” (la 3ª bolla speculativa nella storia della criptovaluta[1]) tale Jackson Palmer, addetto al marketing presso Adobe e appassionato di crittomonete, per scherzo scrisse su Twitter «Sto investendo in Dogecoin, sono abbastanza sicuro che sarà il prossimo successone»; di li a poco aprì il sito dogecoin.com e vi pubblico solo l’immagine di una moneta con l’effigie del cane Shiba Inu reso celebre dal meme. La cosa sarebbe finita lì se non fosse stata notata da uno sviluppatore di software che lavorava per IBM e si dilettava in criptovalute, tal altro Billy Markus il quale aveva sviluppato una moneta chiamata “Bells” ispirata al gioco Animal Crossing per Nintendo e trovò l’idea di Palmer divertente. Così, senza alcuna pianificazione, nacque il Dogecoin, la più “nerd” tra le valute “nerd”.

Come si usa?

Non ci addentriamo nelle spiegazioni tecniche, di cui potete trovare ampia documentazione in rete (a partire dal sito ufficiale: dogecoin.com), ma per utilizzare i Dogecoin è necessario un software gratuito e open-source che funge da “portafoglio”, come Wowdoge o Multidoge. Il portafoglio crea degli “indirizzi” (sequenze alfanumerici di 34 caratteri) che servono a ricevere le transazioni, un po’ come l’IBAN della banca. Una volta installato il programma, è relativamente semplice comprendere il funzionamento dello stesso e del sistema. Se no, su internet si trovano tutte le istruzioni necessarie.

Come si ottengono i Dogecoin?

Come tutte le criptovalute i Dogecoin possono essere “estratti” mediante il mining, ma richiede computer discretamente potenti e una certa dimestichezza con gli stessi: non è detto che il gioco valga la candela, meglio lasciarlo fare ai più “smanettoni”.[2] Sebbene sia possibile acquistarli, personalmente sconsiglio vivamente di investirci denaro vero, se non siete esperti. Le criptovalute sono soggette a imprevedibili oscillazioni del valore, da un giorno all’altro potrebbero non valere più nulla ed inoltre esiste il rischio di perderle per un crash del computer (fatevi sempre un backup del portafoglio, basta esportare le chiavi private) o un’intrusione di hacker. Prendetelo come un gioco e nulla più. Il modo più semplice per farci un po’ di pratica è ottenerli gratuitamente visitando i cosiddetti faucet (rubinetti), ovvero siti che regalano piccole somme in criptovalute facendovi vedere un po’ di pubblicità: ad esempio Freedogecoin (che fino ad ora si è dimostrato affidabile e sicuro) dove ogni ora è possibile partecipare del tutto gratuitamente ad una “lotteria istantanea”, vincendo un quantitativo variabile di criptomonete. Se vi fermate qui, non rischiate nulla se non di perderci un po’ di tempo libero. Se volete andare oltre… fatelo a vostro rischio.

Note

- [1]Cfr. “La timeline dei primi 5 anni di Bitcoin” Motherboard 10-1-2014.↩

- [2]Smanettone, sul dizionario Garzanti.↩

Fonti

- Marchetti, D. “Dogecoin: la valuta digitale nata da un meme” Wired, 17-12-2013.

- (EN) La storia del meme “Doge” su Know Your Meme.

- Brentegani R. “Una risata vi seppellirà: l’irriverente dogecoin sfida il ben più serio bitcoin” Bitcoinita.it 2 gennaio 2014.

Documentazione e software

- Sito ufficiale Dogecoin: ci sono anche link ai forum sul Dogecoin (Community) ed ai negozi online che accettano i Dogecoin.

- Multidoge: un portafoglio “lightweight” gratuito ed open source, basato su Multibit, per Linux, OSX e Windows.

- WowDoge: un altro portafoglio “lightweight” gratuito ed open source, per Linux, OSX e Windows.

Disclaimer

Le risorse esterne (link) in questo articolo puntano a siti di terzi non collegati con Laputa. Non ci assumiamo perciò alcuna responsabilità su di essi in quanto il loro contenuto potrebbe variare nel tempo senza preavviso.

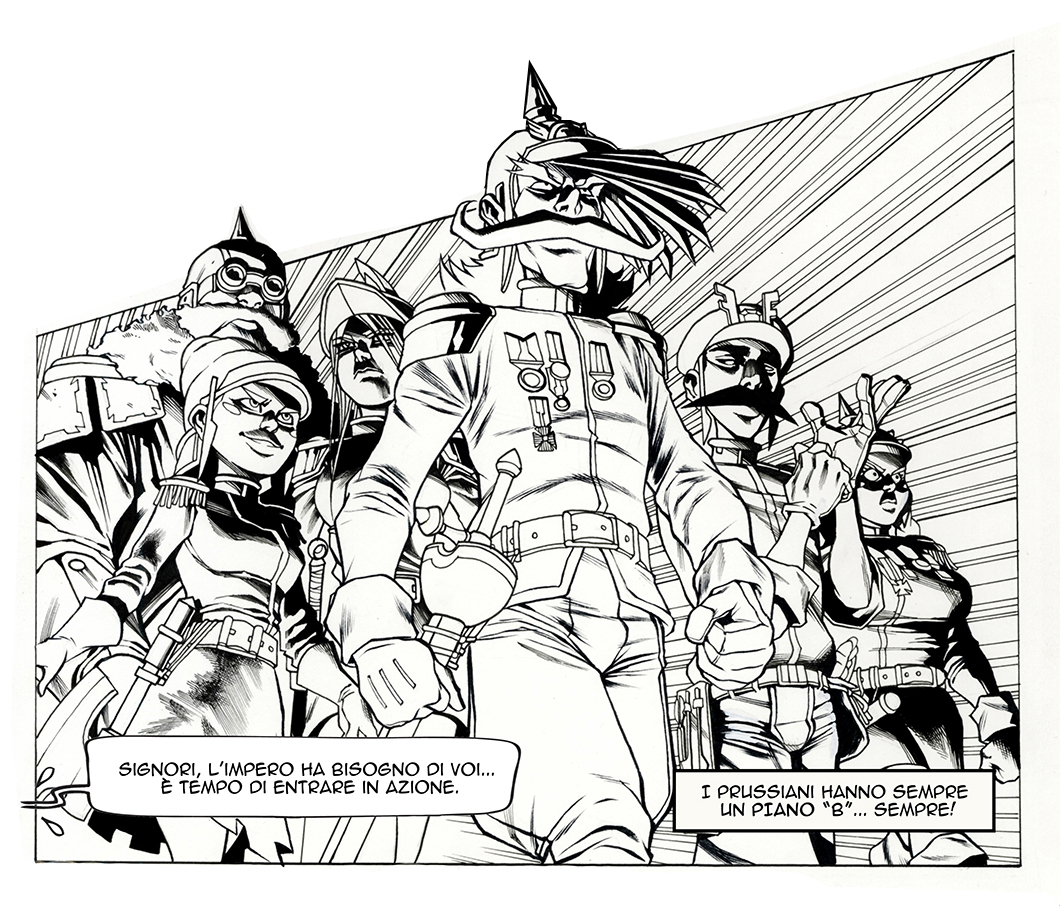

Siamo nel 1789. L’attenzione del Mondo è puntata sulla rivoluzione francese e nessuno si accorge che l’esercito prussiano sta respingendo una minaccia aliena.

«Il pingue Re Federico Guglielmo II ha il peggior risveglio della sua vita. Una notizia inquietante riecheggia per il palazzo reale: tutti i cavalli di Prussia sono spariti. Non poteva succedere cosa peggiore allo stato che fa del proprio esercito un vanto… Dopotutto un esercito del XVIII secolo senza i cavalli non è un vero esercito! Chi li ha fatti sparire? Chi può aver rubato tutti quegli animali in una notte sola? I servizi segreti non ci mettono molto a scoprire che il colpevole è arrivato dal cielo. A rapire tutti quegli equini sono stati spietati alieni provenienti dalla Luna! Non ci sono storie: quei cavalli vanno recuperati, e subito! Come fare? I prussiani hanno un corpo speciale, una task force segreta composta da soli sei uomini, o meglio, tre uomini e tre donne. Tutti soldati scelti tra i migliori militari del regno di Prussia. Ognuno di questi agenti scelti è al comando di un robot.»

Gli autori

Tutte le immagini © Prussiani VS Alieni (tranne il logo di Laputa). Ringraziamo gli autori e Coffe Tree Studio per la concessione.

1 – Mappa dell’Heysel: il settore Z occupato dai tifosi italiani nella parte laterale viene invaso dagli hooligan inglesi (Commons).

Era la finale di Coppa dei Campioni del 1985, la partita che ogni tifoso di calcio sogna di vedere con la propria squadra in campo. Il 29 maggio 1985 la finale si tenne allo stadio Heysel di Bruxelles (oggi “Stade Roi Baudouin”) tra Juventus e Liverpool. I tifosi inglesi prima della partita iniziano a premere contro il famigerato settore Z occupato dai tifosi juventini. Con la polizia belga totalmente impreparata a fronteggiare gli eventi scoppia il caos che alla fine porterà al tragico bilancio di 39 morti, dei quali 32 italiani, e seicento feriti. Il governo britannico guidato da Margaret Thatcher propose alla UEFA di sospendere a tempo indeterminato le squadre inglesi dalle competizioni europee [1]; la proposta fu accolta e rimase in vigore fino al 1990. Pochi giorni prima dell’Heysel vi era già stata la tragedia di Bradford in cui durante un partita di calcio di una serie minore inglese erano morte 56 persone a causa di un incendio. La Thatcher opta per la repressione e nel 1985 viene emanato lo Sporting Event Act che limitava l’acquisto e il consumo di bevande alcoliche all’interno di impianti sportivi, a cui segue nel 1986 il Public Order Act che permetteva di vietare l’ingresso negli impianti sportivi ai tifosi considerati violenti o comunque con atteggiamenti considerati “allarmanti”, stabilendo per questi l’obbligo di firma nei comandi di polizia[2]. In tutti gli stadi, di cui molti vecchi se non fatiscenti, furono erette barriere di metallo in cui relegare i tifosi ospiti ed impedire il contatto con gli altri settori.

3 – “Sheffield Wednesday Football Ground”, lo stadio di Hillsborough, nel 2008 (foto: M. Knapton CC BY-SA 3.0)

Il 15 aprile del 1989 durante la semifinale di FA Cup, il secondo trofeo sportivo più antico del mondo, a Hillsboroug i tifosi del Liverpool in ritardo nell’ingresso allo stadio finirono per concentrarsi all’inverosimile in un settore. Lo spazio esiguo e la marea di persone che volevano entrare crearono il caos che costò la vita a 96 persone, soprattutto ventenni, rimaste schiacciate contro le barriere di metallo. Quella di Hillsboroug fu una tragedia orribile, la più grande tragedia sportiva britannica e come si seppe anni dopo a causarla non furono gli hooligans ma le gravi mancanze delle polizia che tentò poi di scaricare le colpe su di loro. I giornali incolparono i tifosi e per anni la verità non venne a galla. Nel 2012 il primo ministro britannico David Cameroon riconobbe le colpe della polizia e chiese scusa alla memoria delle vittime e alle loro famiglie per una doppia ingiustizia durata vent’anni. A seguito della tragedia il governo inglese commissionò un’inchiesta al giudice Peter Taylor mentre venne emanato il Football Spectators Act che prevedeva il divieto a partecipare a eventi sportivi per le persone condannate per reati legati alle partite di calcio; fu stabilito inoltre che per entrare negli stadi fosse necessario un documento di identità e fu anche creato un team poliziesco ad hoc, la “National Crime Intelligence Service Football Unit”, per monitorare e contrastare il fenomeno hooligans. Nel 1990, la Thatcher ormai non era più primo ministro, il rapporto Taylor fu consegnato e la conclusione fu soprattutto una: il pericolo maggiore era concentrare tanti tifosi in spazi stretti e in piedi.

4 – Fans del Liverpool compongono la scritta “amicizia” il 6 aprile 2005 sugli spalti (“kop”) dello stadio di Anfield (Liverpool), in occasione del primo incontro con la Juventus 20 anni dopo la strage di Heysel del 1985 (foto: P. Chambers CC BY-SA-3.0)

E qui avvenne la svolta. Le società di calcio furono obbligate ad una completa ristrutturazione degli impianti con la eliminazione delle barriere tra il campo e la tribuna; la capienza minima prevista fu stabilita in 20mila posti con l’installazione di seggiolini in tutti i settori; gli impianti furono dotati di telecamere a circuito chiuso; alle società fu affidata la sorveglianza all’interno degli impianti attraverso la presenza di stewards privati in collegamento via radio con la polizia (presente solo all’esterno); fu vietato alle società di intrattenere rapporti con i propri tifosi, salvo per la collaborazione finalizzata a prevenire incidenti.

Le misure di repressione della violenza ovviamente non furono abbandonate. Oltre alla squadra speciale per monitorare il fenomeno è stato creato un “numero verde” a cui telefonare per segnalare episodi violenti o persone sospette. Nel 1991 fu emanato il Football Offences Act che permette alla polizia di arrestare e far processare per direttissima i tifosi anche solo per violenza verbale come ad esempio per linguaggio osceno o cori razzisti. Tutte queste misure portarono così al trasferimento della violenza dall’interno degli impianti all’esterno tanto che la violenza degli hoolingans infatti non cessò spostandosi dall’Inghilterra all’Europa, come in occasione dei Mondiali di Francia nel 1998 e gli Europei di Belgio e Olanda nel 2000. In seguito a quegli incidenti il governo Blair conferì poteri enormi a Scotland Yard che ora può sequestrare il passaporto impedendo la trasferta anche a chi è solo “sospettato” di atteggiamenti violenti. Il fenomeno quindi non è scomparso o debellato ed è tuttora fronteggiato ma gli inglesi perlomeno sono riusciti a eliminare la violenza dagli stadi e a impedire che si ripetano le tragedie degli anni ’80. Il modello inglese quindi non è solo repressione: questa è invece solo una parte necessaria di una serie di provvedimenti volti a fare degli stadi un posto sicuro e confortevole dove assistere allo spettacolo del calcio.

E in Italia? Si parla spesso di modello inglese e di Thatcher senza considerare come la soluzione non sia unica ma passi per una serie di iniziative che comportano tempo, investimenti e leggi che funzionino. Come minimo siamo indietro di vent’anni.

Note

- [1]Il Liverpool avrebbe scontato un anno in più di squalifica dopo la fine “dell’embargo”.↩

- [2]Questa misura è già in vigore anche in Italia.↩

© 2011 AndreyKr/Depositphotos

In questi mesi si parla tanto di riforma della pubblica amministrazione e sburocratizzazione che, per vari motivi in Italia sembra così difficile da realizzare. Ai primi di agosto la Camera ha approvato[1] la conversione in legge del decreto sulla pubblica amministrazione. Se e quanto sarà efficace, lo vedremo nel prossimo futuro, ma sicuramente resta molto da fare per avere uno paese efficiente e competitivo. Intanto, se da una parte si parla di sburocratizzazione, dall’altra le richieste di documenti per una pratica amministrativa, anche la più semplice, sembrano al contrario moltiplicarsi. Qui non diamo giudizi politici, non ci interessa e non ci compete: raccontiamo solo storie vere e questa volta non racconterò di incredibili monorotaie a vapore del XIX secolo o avventurose storie di fari in mezzo alle più infernali acque dell’oceano, ma solo una personale esperienza con una pubblica amministrazione, a futura memoria di come non vorremmo più fosse il nostro paese. Un po’ come la conca fallata sul Naviglio, lasciata ai milanesi a perenne memoria e simbolo della cattiva amministrazione settecentesca. Non voglio fare “di tutta l’erba un fascio”, come si dice, né farne la solita questione pubblico/privato: semplicemente non vorrei che ci si dimenticasse cos’è stata (anche) l’Italia se -come speriamo- davvero cambiasse qualcosa; perché di memoria, in tal senso, noi italiani ne abbiamo davvero poca.

Nel mio lavoro disavventure simili non sono certo rare -anzi, sono purtroppo ordinaria follia- ma questa mi sembra particolarmente emblematica ed esemplare. Parlo di quattro anni fa, quando dovetti annullare le mie ferie per colpa di una serie incredibile di disguidi, una vicenda che posso dettagliatamente ricostruire grazie alla mia abitudine di tenere accurati “diari” dell’avanzamento delle pratiche che si rivelano problematiche.

Luglio 2010: dovevo presentare una pratica tecnica relativa ad alcuni immobili di un mio cliente presso un ente pubblico, che d’ora in avanti chiamerò “ente” (già, perché oltre a scrivere qui ho anche un lavoro vero come libero professionista tecnico). A onor del vero, però l’ente in questione, o almeno il suo ufficio provinciale (pur avendomi riservato in altre occasioni della autentiche “perle”) questa volta non c’entrava nulla: la trasmissione doveva avvenire tramite un intermediario tecnico, una piattaforma informatica online (che d’ora in avanti chiamerò “sito”) gestita da una apposita società di «Information and Communication Technology»[2] (che d’ora in avanti chiamerò “la società”) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quindi, un altro ente pubblico.

Naturalmente si paga prima, ed il 26 luglio 2010 alle 11:40 circa ho caricato tramite carta prepagata € 100,00, pari al costo di presentazione della pratica. Dopo l’operazione, controllo gli estratti conto della carta prepagata e del credito sul sito: ebbene, mi erano stati effettivamente decurtati € 101,00 (incluso € 1,00 di “commissione”) dalla prima ma dell’accredito sul conto non c’era traccia. Ho atteso circa 30 minuti, pensando che si trattasse di un semplice ritardo dovuto ai tempi tecnici di trasferimento. Alle 12:15 ho contattato il numero verde del sito dove mi risponde una voce registrata informandomi che per “motivi tecnici” non meglio precisati il call-center era fuori servizio. Chiamo allora un numero trovato sul sito ufficiale dell’ente, un numero di Roma cui dovrebbe rispondere un qualche ufficio del settore dei servizi informativi. A questo numero mi risponde di nuovo una voce registrata che dice di rivolgersi al numero verde, che però avevo appena verificato essere fuori servizio. Senza soldi sul conto non potevo trasmettere la pratica, ma il cliente ne aveva bisogno e la vigente normativa prevede una sanzione se non trasmessa entro 30 giorni dalla fine dei lavori, ai sensi della Circolare 3/2006 dell’ex-Agenzia del Territorio. Che fare, caricare altre cento euro con il rischio di perdere anche quelle? Non avrei risolto il problema ed avrei avuto altre cento euro in meno in tasca.

Tento allora con l’assistenza online: il sito è poco chiaro e ci metto alcuni minuti per capire cosa dovessi fare. Quando, come indicato nella pagina, premo il pulsante su «Richiedi Assistenza» mi viene risposto che non sono «abilitato a richiedere assistenza» (sic). Dunque per avere assistenza su un problema creato dallo stesso sistema bisognava essere “abilitati”? Da chi e come? Nessuna spiegazione in merito. Contatto allora il numero verde del gestore della carta di credito: l’operatrice mi conferma che risulta un trasferimento di €101,00 e che non può fare nulla in quanto per loro la somma è già partita ed è a disposizione dell’ente. Tutto quello che riesco ad ottenere è il numero di riferimento dell’operazione che è 108… e qualcosa.

Mando una e-mail con conferma di ricezione ad un indirizzo e-mail dell’ente, trovato sempre sul sito della stessa dove si specifica che l’indirizzo serve «per segnalare problemi tecnici generali nei collegamenti informatici». Visto che mi sembra proprio il mio caso, scrivo segnalando il problema, citando il numero dell’operazione e chiedendo il rimborso del denaro “scomparso”. Ad oggi non solo non ho mai ricevuto risposta, ma nemmeno la conferma di lettura. Il che mi fa supporre che nessuno legga quella casella di posta elettronica.Non vedendo segni di vita, ricontatto i numeri telefonici faticosamente recuperati, ottenendo sempre la stessa risposta da una voce registrata: allo 06 (numero di Roma) mi dice di contattare il call center al numero verde, ed al numero verde mi risponde che il call center è fuori servizio.Vedendo che il problema non si sblocca e nessuno mi da risposta, contatto direttamente il centralino della società informatica a Roma (un altro 06) recuperato tra l’altro solo grazie ad un forum di discussione su internet. Dopo una lunga attesa mi risponde un’operatrice, alla quale spiego il problema. Mi viene passato il settore di competenza: il telefono suona dalle 15:40 alle 16:00 circa prima che qualcuno sollevi la cornetta. Dopo 20 minuti mi risponde un’operatrice, che mi invita a contattare di nuovo il call-center. La faccio presente che il call center non funziona, al che mi da il suo indirizzo di posta elettronica cui scrivere, garantendomi che la mia e-mail sarebbe stata inoltrata al settore tecnico e risolta entro breve. Scrivo quindi la segnalazione all’indirizzo appena fornitomi, ma di nuovo non ricevo nessuna risposta, non vengo contattato e la somma di €100,00 non mi viene riaccreditata. Visto che ormai si è fatta ora di chiusura per gli uffici, e dopo aver perso una giornata di lavoro, decido che è inutile insistere e di ritentare il giorno successivo.La mattina dopo (27 luglio 2010) controllo gli estratti conto della carta, il credito sul sito e la posta elettronica: del mio denaro nessuna traccia e nessuno ha risposto alle mie segnalazioni via e-mail. L’assenza di conferme di lettura mi fa inoltre ritenere che non siano nemmeno state lette. Chiamo di nuovo il call-center, che continua ad essere fuori uso. Chiamo di nuovo la società di informatica, al centralino di Roma, e mi viene passata un’operatrice che mi invita a contattare il call-center. Le faccio presente (di nuovo) che il call-center non è operativo, ma lei mi risponde che verrà riattivato dopo mezzogiorno. Ah, che combinazione! Faccio presente che io ho già perso un giorno e che se presento la pratica dopo mezzogiorno viene trattata insieme a quelle del giorno seguente, perdendo così un’altra giornata lavorativa sui tempi di approvazione. L’operatrice mi risponde che non sa come aiutarmi: non che la cosa mi sorprenda. Si limita a darmi un ulteriore numero precisando che non può garantire né che sia giusto, né che mi risponda qualcuno. Andiamo bene. Chiamo due volte questo nuovo numero (un altro 06-) ma ancora una volta nessuno risponde. Ormai si avvicina mezzogiorno, e decido di aspettare la riattivazione del numero verde come promesso dall’operatrice.Chiamo il numero verde alle 12:00 esatte ma è fuori servizio. Riprovo alle 12:30 ma il call-center è sempre fuori servizio. A questo punto richiamo la società al centralino (allo 06). L’operatrice mi passa un interno. Risponde un’altra operatrice, che mi risponde che non è competenza sua. A questo punto comincio a pensare che il centralino passi dei numeri assolutamente a caso. Tuttavia questa seconda persona, gentilissima, mi mette in attesa dicendomi che tenterà di passarmi una persona competente per il mio problema. Dopo qualche minuto, mi risponde di nuovo la stessa persona, che costernata mi riferisce che è spiacente, ma ha contattato telefonicamente sei diversi colleghi e nessuno (!) ha risposto al telefono. L’impiegata, che evidentemente non sapeva davvero più che fare, mi passa la responsabile. Ancora una volta, il telefono suona a vuoto: e siamo a sette persone, contemporaneamente assenti dal luogo di lavoro, compreso il non meglio identificato “responsabile”. Di nuovo l’impiegata si fa lasciare il mio numero promettendo che mi avrebbe fatto chiamare appena la responsabile, tale Dott.sa xxxxxxx,[3] sarebbe rientrata.Infatti dopo pochi minuti suona il mio telefono, e l’operatrice mi annuncia la responsabile al telefono. Peccato che mi venga passato un uomo, che dice di essere all’oscuro di tutto e di non essere, ovviamente la dottoressa. Mi ripassa il centralino. Riferisco all’operatrice che mi ha passato un’altra persona che non aveva nulla a che vedere con quella annunciata, al che mi dice che avrebbe ritentato e dopo qualche istante risponde una donna. Ma nemmeno stavolta è la responsabile. Il mio dubbio che il centralino componga numeri random è sempre più forte. Tuttavia quest’ultima mi mette in contatto diretto con l’assistenza e finalmente mi risponde una persona che afferma di potermi aiutare. Spiego il problema lasciando il codice fiscale e i contatti e-mail e telefonici: illuso.Alle 14:15 controllo di nuovo: la somma non mi è stata accreditata, il call-center contrariamente a quanto mi era stato detto continua a non funzionare, nessuno mi ha ancora contattato né via e-email né per telefono. Al di là del problema tecnico, che chiaramente può capitare, com’è possibile che non ci sia modo di chiedere assistenza? Invio allora una mail spiegando tutto l’accaduto contemporaneamente a tutti gli enti coinvolti, ma di nuovo nessuno risponde. Dopo l’infinita serie di chiamate a vuoto, dialoghi surreali con operatori che non sapevano nemmeno perché stessi parlando con loro, una assistenza praticamente inesistente, il 28 luglio 2010 riesco ad avere indietro i miei soldi: e probabilmente non perché qualcuno mi abbia aiutato, ma perché il normale processo di verifica delle transazioni sulla carta ha fatto il suo corso e -avendo riscontrato un errore- sono stato rimborsato automaticamente.

Ad ogni modo, ora posso presentare la pratica: ripeto l’operazione di “ricarica” incrociando le dita, nel terrore che il disguido si ripresenti tal quale. Ma stavolta va a buon fine e presento la pratica alle 7:00 di mattina. Ora posso solo attendere un’altra giornata che la pratica sia approvata (avrei dovuto già essere in viaggio). Ma non era ancora finita.

Il giorno dopo (29/07) faccio il login sul sito del sistema telematico per vedere se la pratica è approvata (ormai con tre giorni di ritardo sui tempi preventivati, mettendomi anche in difficoltà con il Cliente). Clicco su «Presentazione documenti» poi «Elenco pratiche». Mi chiede di nuovo quale utente sono, proponendomi una lista dove -ovviamente- c’è solo il mio nome. Clicco sul mio nome e mi ritrovo al menu principale senza poter accedere alle mie pratiche. Devo autenticarmi di nuovo, entro ma come prima mi ritrovo daccapo.

Visti i precedenti, chiamo immediatamente il famoso numero verde che mi avevano detto avere riattivato. Nulla: la voce registrata mi risponde che il call-center è fuori servizio. Vado sull’assistenza online, clicco su «contattaci» e ottengo un messaggio che dice:

«IMPOSSIBILE INVIARE RICHIESTA ASSISTENZA SESSIONE SCADUTA. SI PREGA RIPROVARE DOPO ESSERE TORNATI AL MENU INIZIALE»

Perdonate il maiuscolo e «menu» senza accento, riporto tale quale. Ritorno alla pagina iniziale per autenticarmi più e più volte, ma il risultato è sempre lo stesso. Come il giorno precedente, chiamo il centralino della Società preparandomi psicologicamente ad un nuovo incubo.

1ª telefonata: mi risponde un’operatrice, cui chiedo di parlare con l’assistenza del sistema telematico. Mi passa un’interno che ovviamente NON è quello giusto, ma ormai ci sono abituato. L’interno mi passa un tecnico, che mi dice che l’errore è dovuto ai cookie, all’orologio del PC, al firewall. In pratica, può essere qualunque cosa. Controllo: l’orologio è giusto, svuoto i cookie, imposto il sito tra i consentiti senza risultato. Ad un certo punto non mi carica la pagina: riferisco al tecnico con cui sono al telefono e questi, che evidentemente non vede l’ora di liberarsi di me, coglie subito l’occasione: «significa che il problema è risolto, ora si tratta solo di lentezza dovuta ad un picco di traffico». E mi congeda gentilmente. Naturalmente non è così. La pagina viene caricata, ma continua a non funzionare. Richiamo.

2ª telefonata:

io: «Mi passa l’assistenza del sito per favore?»

Centralino: «Certamente!»

Attesa.

Operatore «Pronto?»

Io: «Buongiorno ho un problema con con il sito…»

Operatore: «Guardi questa non è l’assistenza del sito non saprei come aiutarla…»

Io: «Oh, il centralino mi ha passato di nuovo l’interno sbagliato? Strano non succede mai…»

Operatore: «Le do il numero: 800-299…»

Io: «Guardi il numero verde non funziona da una settimana ho appena chiamato ancora adesso!»

Operatore: «No no… è un altro numero verde!»

Alt! Quindi c’è un secondo numero verde, riservato ai membri della Società dei Tagliapietre..?[4] O è per i rompicoglioni come me che riescono a superare la prova iniziatica di tutti i gironi dell’assistenza? Comunque, mi segno il numero e chiamo.

3ª telefonata: chiamo il numero verde segreto, che non compare da nessuna parte. L’illusione di aver trovato un numero per pochi eletti dura poco: risponde di nuovo una voce registrata.

Mi dice che tutte le informazioni sono disponibili sul sito (ma vi posso assicurare che non c’erano) e che per problemi di carattere amministrativo bisogna contattare l’ente (come se non lo sapessi). Dopodiché, mi ringrazia per aver telefonato, mi dice arrivederci e la telefonata si conclude (ma il Ministero mantiene un numero verde solo per mettere un risponditore automatico che ripete ovvietà?). Non ho parlato con nessuno. Richiamo.

4ª telefonata: chiedo al centralino di passarmi l’assistenza del sito: «me l’avete passata prima, ce la potete fare di nuovo». Mi passa ben 5-6 interni, dopo il quarto non li ho più contati. Nessuno risponde. Il telefono suona libero per oltre un quarto d’ora, dalle 11:40 alle 11:58. Nulla. Sono intenzionato a non mollare, ma ormai è quasi mezzogiorno e -per esperienza- passata l’ora fatidica non ci sarà più speranza che qualcuno risponda. Se non che, alle 12 circa il sito riprende miracolosamente a funzionare, io scarico subito la mia pratica ed il certificato di approvazione e a questo punto, se non fossi stato nauseato, avrei insistito comunque.

Decido di però non lasciare cadere la cosa e scrivo una raccomandata elettronica all’Ispettorato della Funzione Pubblica raccontando quanto sopra per filo e per segno ed esponendo formale reclamo, mettendo in copia gli enti coinvolti. Nessuna risposta, se non che dopo qualche mese (credo tre, purtroppo questa è l’unica cosa di cui non sono certo perché ho erroneamente cancellato la mail) ricevo quello che sembra un messaggio automatico, con un testo standard, che mi dice che siccome la mia pratica di reclamo non è stata evasa (da loro) entro i termini, si considera decaduta: oltre al danno (tre giorni di lavoro persi) la beffa.

Ecco, questa è l’Italia che non vorremmo più.

P.S: i continui “rimbalzi” da un telefono all’altro, da un ufficio all’altro alla ricerca di una soluzione mi ricordano un bellissimo passaggio del film Asterix e le Dodici Fatiche (Francia, 1976, regia di Pierre Watrin), quasi poetico nella sua disturbante parodia della burocrazia ottusa e fine a se stessa: godetevelo.

- [1]Redazione. “Riforma Pubblica Amministrazione, ecco le principali novità.” Corriere della Sera. RCS, 7 Ago. 2014. Web. 22 Aug. 2014.↩

- [2]Proprio così si definiscono, in inglese, sul sito ufficiale.↩

- [3]Nomi e numeri non li riporto per rispetto della privacy. Ma ho tutto, con data ed ora delle telefonate, in una raccomandata che ho inviato all’Ispettorato della Funzione Pubblica. Alla quale -tanto per cambiare- non ho mai ricevuto risposta.↩

- [4]Il “Sacro Ordine dei Tagliapietre” è una società segreta fittizia della serie I Simpson

, generica parodia delle società massoniche.↩

3: La larghezza delle rotaie ferroviarie di tutto il mondo deriva da quella dei carri romani

3: La larghezza delle rotaie ferroviarie di tutto il mondo deriva da quella dei carri romani