Berlino: guardie di frontiera (Grenztruppen) della DDR chiudono il confine alla porta di Brandeburgo il 13 agosto 1961, il giorno in cui il “muro” fu eretto (Steffen Rehm).

Dopo il blocco di Berlino, inaugurato dai sovietici il 26 giugno del 1948 per forzare gli americani ad abbandonare la città e a cui gli americani risposero con il più grande ponte aereo della storia, i berlinesi vivevano un nuovo dramma. La Germania infatti era sia una nazione sconfitta e occupata dalle potenze alleate nella seconda guerra mondiale, sia il più importante e cruciale campo di battaglia della Guerra Fredda: in parole povere pagava il prezzo due volte, i berlinesi anche più degli altri. Il rischio di un conflitto nucleare con epicentro Berlino si corse nello stesso autunno del 1961: il 22 Ottobre E. Allan Lightner, un alto diplomatico statunitense fu bloccato dalle guardie della DDR al “Checkpoint Charlie”, il punto d’accesso a Berlino Est dedicato agli stranieri. Poiché gli accordi di Potsdam prevedevano per gli alleati la libera circolazione in tutti i quartieri di Berlino, Lightner si rifiutò di mostrare il passaporto e tornò indietro. Saputo dell’accaduto Lucius D. Clay, consigliere speciale del presidente Kennedy nonché l’ex generale che ideò il ponte aereo del 1948, ordinò ai soldati americani di scortare i diplomatici diretti a Berlino Est. Data la resistenza e l’insistenza da parte delle guardie della DDR nel voler controllare i passaporti, Clay ordinò di sostituire i soldati a bordo dei fuoristrada con dieci carri armati M48. Dinanzi al dispiegamento dei carri armati americani a 75 metri dal confine, l’Unione Sovietica rispose con altrettanti carri armati sovietici disposti alla stessa distanza dall’altro lato del Checkpoint Charlie. Per 16 tesissime ore americani e sovietici si puntarono i cannoni addosso, da una parte all’altra della frontiera. Temendo che la situazione potesse sfuggire di mano, Kennedy chiamò Clay per ricordargli che passare a Berlino Est senza passaporto non valeva un conflitto nucleare con Mosca; il presidente americano chiamò Chruščëv per tentare di calmare le acque, e a fronte della promessa di non invadere Berlino Est ottenne il ripristino del libero accesso alla zona orientale. Alle 11 del mattino successivo i sovietici ritirano per primi un carro armato e aspettarono finché anche gli americani non avessero ritirato uno dei loro; fu così che uno a uno i carri armati si ritirano dal Checkpoint Charlie in buon ordine.

Il presidente USA John F. Kennedy parla a Berlino il 26 giugno 1963 (John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston).

Due anni più tardi, il 26 giugno 1963, fu di nuovo protagonista Kennedy che in visita a Berlino tenne il famoso discorso «Ich bin ein Berliner»;[2] anche se era chiaro l’intento retorico del discorso di Kennedy c’è chi aprì una discussione sulla celebre frase sostenendo che Kennedy avesse detto in realtà «Io sono un bombolone». La disputa nasceva dall’articolo “ein” (un) e da “Berliner” che nel Nord della Germania è il modo con cui si chiama il Krapfen: poiché si suol dire “io sono berlinese” e non “io sono un berlinese” allora per alcuni la traduzione letterale del discorso di Kennedy era “io sono un bombolone”. In molti negli USA diffusero questa versione dando per certo l’errore di Kennedy, mentre nella realtà l’utilizzo dell’articolo “un” non è formalmente scorretto, e inoltre dal contesto del discorso era abbastanza chiaro che non si riferisse al dolce ma alla città. La celebre frase di Kennedy a Berlino è famosissima, molto meno la frase spontanea che disse quando fu informato della costruzione del muro: «not a very nice solution, but … a hell of a lot better than a war“».[3] Archiviato il discorso di Kennedy il muro restò lì dov’era e si stima che dal 1961 al 1989 più di 600 persone furono uccise mentre tentavano la fuga verso l’Ovest, di cui almeno 136 proprio lungo il muro; al contrario si stima in almeno 5.000 persone il numero di coloro che riuscirono a fuggire. Poi quasi all’improvviso il muro crollò.

Prime operazioni di smantellamento del muro, 21 dicembre del 1989 (foto: U.S. Airforce).

Agli inizi del novembre del 1989 il governo della DDR era alle prese con la protesta aperta da parte della popolazione, soprattutto contro un progetto di legge sui viaggi. A seguito delle proteste in diverse città, il 9 novembre la legge era stata rivista prevedendo per i viaggi privati la concessione di un visto senza specifiche condizioni o tempi di attesa. Lo stesso giorno alle ore 19 al termine di una conferenza stampa, il segretario del Comitato Centrale Günter Schabowski diede notizia, senza porvi particolare attenzione, del nuovo regolamento sui viaggi privati. A quel punto il giornalista italiano Riccardo Ehrman, all’epoca corrispondente dell’ANSA da Berlino Est, chiese maggiori informazioni a Schabowski sulla nuova legge sui viaggi, consapevole di come l’intento della DDR fosse in realtà negarli come sempre. Per un’imprevedibile piega della Storia Schabowski non si era ben chiarito con il governo e quindi rispose alle domande del giornalista italiano affermando che: «si sarebbe potuto chiedere il permesso senza che ci siano condizioni, come motivi per il viaggio e rapporti di parentela»; che i permessi sarebbero stati rilasciati entro poco tempo; che il regolamento era in vigore «da subito, senza indugio». Alle ore 20 il telegiornale dell’emittente ARD aprì con la notizia che la Repubblica Democratica Tedesca aveva aperto i confini; poco dopo a Berlino Est una piccola folla iniziò a presentarsi al confine desiderosa di usufruire immediatamente delle nuove regole; prese di sorpresa le guardie di confine della DDR rimasero interdette sul da farsi e verso le 21:20 i primi cittadini dell’Est poterono passare a Berlino Ovest. Il comandante del valico faceva tuttavia apporre dei timbri per annullare la validità dei passaporti, privandone dei diritti gli ignari proprietari. Intorno alle 23:30 l’afflusso di persone divenne tale che il comandante, ancora senza indicazioni ufficiali, fece aprire la sbarra del confine; anche gli altri valichi di frontiera furono aperti e fu così che senza il minimo preavviso e grazie al malinteso di Schabowski, e alle domande di un giornalista italiano, il muro di Berlino smise di dividere la città.[4]

1 – Sede della STASI-HVA all’angolo tra Ruschestraße e Frankfurter Allee, Berlino-Lichtenberg. Dal 2003 è sete delleDeutschen Bahn, le ferrovie tedesche (foto: [CC BY-SA 3.0] Commons .

Su come la CIA abbia ottenuto l’archivio Rosenholz molto probabilmente non si potrà mai sapere con certezza la verità, l’acquisto per 75 000 dollari è solo una delle ipotesi. C’è chi sostiene che il venditore fosse un agente del KGB, chi un agente della STASI al servizio della CIA, c’è chi sostiene che la CIA sia entrata in possesso dell’archivio nel 1991 e abbia aspettato un anno prima di informare i tedeschi, chi invece afferma che non sia arrivato in mano americane prima del 1993. Ciò che si sa di sicuro è che l’archivio Rosenholz rappresenta ancora una questione aperta tra gli Stati Uniti e la Germania.

Il muro di Berlino è stato per anni una ferita profonda per i berlinesi e per i tedeschi ed è difficile poter ricostruire con le parole ciò che è stato e ciò che ha comportato per la vita di migliaia di persone. Senza voler offendere la memoria collettiva dei berlinesi, si può però dire che un piccolo merito il muro di Berlino lo ha avuto: nel 1977 due amanti clandestini che si baciavano accanto al muro ispirò a David Bowie la canzone Heroes (sulla base dell’omonimo brano “krautrock” dei Neu! ’75 di due anni prima) che la rivista Rolling Stones ha inserito al 46º posto delle 500 migliori canzoni di sempre, inclusa anche nella colonna sonora del celebre film Christiane F. — Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Questo e molto altro è avvenuto a Berlino lungo un muro costruito in una notte di mezza estate. ∎

Note

- [1]Deutsche Demokratische Republik, meglio nota come DDR.↩

- [2]«Io sono un Berlinese».↩

- [3]«Non una bella soluzione ma…dannatamente molto meglio di una guerra».↩

- [4]Il muro fu poi materialmente abbattuto tra giugno e novembre del 1990.↩

- [5]La CIA aveva una vera e propria base a Berlino Ovest.↩

- [6]Bundesamt für Verfassungsschutz.↩

Bibliografia e fonti

- Mainoldi, Luca: “Per le spie USA la Bundesrepublik è il paradiso” in Limes nº5/2017

- Magali, Gravier “Gli archivi della Stasi e la rielaborazione della memoria tedesca” in Contemporanea, Vol. 12, No. 2 (aprile 2009), pp. 326-335. Jstor.org, Web.

Markham, James M. “A lot better than a war” in New York Times, 8 Feb. 1987. Archives, nytimes.com, Web.

- Visetti, Giampaolo “Dossier Stasi, la Germania trema” in La Repubblica 8 Lug. 2003. Archivio, repubblica.it, Web.

- “La costruzione del muro di Berlino” in beBerlin. Web.

- Taino, Danilo “Muro di Berlino (1989 — 2009) in Corriere della Sera, 2 Feb. 2009. In Cinquantamila.it, Web.

- “La crisi di Berlino del 1961” in Il Post, 28 Ott. 2011. Web.

- “La caduta del muro di Berlino e la nascita della nuova Europa” in Focus. Web.

- “Ich bein ein Berliner” in Il Post, 26 Giu 2013. Web.

- Farnè, Emma “Riccardo Ehrman, il giornalista italiano che fece cadere il muro” Rai News. Web.

“500 Greatest Songs of All Time. 4: David Bowie, Heroes” in Rolling Stones 7 Apr. 2011. Web.

Immagine in alto: il Muro alla porta di Brandeburgo, 12 gennaio 1989. Foto: Dipartimento della Difesa U.S.A.

Il vino è una bevanda meravigliosa perché ogni vignaiolo può creare un vino tutto suo. Dalla fioritura della vite al vino imbottigliato non passano solo mesi, ma innumerevoli variabili tra cui quella umana. Un mercato che è notevolmente cambiato dal secondo dopoguerra a oggi, e se c’è una cosa che ha dell’incredibile è che questa bevanda genera feroci guerre ideologiche tra chi innova e chi vuole rimanere fedele alla tradizione e le rispettive armate di fan. La più celebre di tutte in Italia è stata la querelle che ha contrapposto i Barolo’s Boys ai tradizionalisti sui metodi di produzione del Barolo. Di recente a generare un’aperta ondata di protesta e sdegno è stata “Gik“, il vino blu ideato in Spagna da una startup dell’Università dei Paesi Baschi, ottenuto grazie all’aggiunta di antociani (colorante naturale presente negli acini delle uve). Gik non può essere venduto ufficialmente come vino perché la legislazione europea prevede solo i “colori” bianco, rosso e rosato. Su internet è possibile vedere un video del Washington Post in cui la sommelier Morgan Fausett lo prova, lo giudica molto dolce e non ne sembra particolarmente entusiasta. Ma, piaccia o non piaccia, Gik sta ottenendo un successo esponenziale su scala mondiale, soprattutto tra i millenial e in Asia. E in Italia abbiamo startup che vogliono innovare il modo di fare il vino? Sì, e il progetto è totalmente diverso da quello spagnolo.

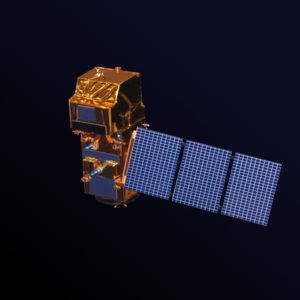

Saturnalia, in collaborazione con l’Università di Pavia, si pone l’obiettivo di utilizzare le immagini satellitari, i dati delle stazioni meteo e appositi sensori per proporre una gamma di servizi tra i quali:

- fornire ai produttori un monitoraggio continuo, tramite diversi parametri, dello stato della vigna; consentendo tra le altre cose di procedere all’irrigazione o ai trattamenti fitosanitari solo quando è opportuno farlo, evitando così spreco d’acqua e trattamenti inutili;

- fornire informazioni in anticipo al consumatore sulla qualità dell’annata prima della messa in vendita dei vini, oppure permettere di consultare l’annata migliore per quella tipologia di vino.

Saturnalia ha vinto nel 2016 il contest “Space App Camp” dell’ESA (Agenzia spaziale europea), mentre nel maggio 2017 è stata semifinalista del ChinItaly Challenge e a settembre è stata tra i finalisti del concorso “Space Moves!” dell’ESA. La startup punta a essere operativa entro il 2018, grazie anche al supporto del Consorzio Terre d’Oltrepò, e ha appena ricevuto un nuovo contributo da parte dell’ESA per riuscire a farla diventare operativa.

Il satellite Sentinel–2

(Rama/Commons CC-BY-SA 2.0/FR)

Al momento Saturnalia sta perfezionando il sistema procedendo all’analisi dei dati storici di quattro grandi eccellenze italiane: barbaresco, barolo, brunello di Montalcino e chianti.[1] Curare costantemente lo stato del vigneto, risparmiare acqua, evitare trattamenti antiparassitari inutili, conoscere come si prospetta la vendemmia: riuscirà Saturnalia in questa ardua missione? Se l’obiettivo è quello di aumentare la qualità del vino riducendo l’impatto ambientale, non possiamo non farle il più grande “in bocca al lupo” possibile.

- [1]L’ordine è meramente alfabetico.↩

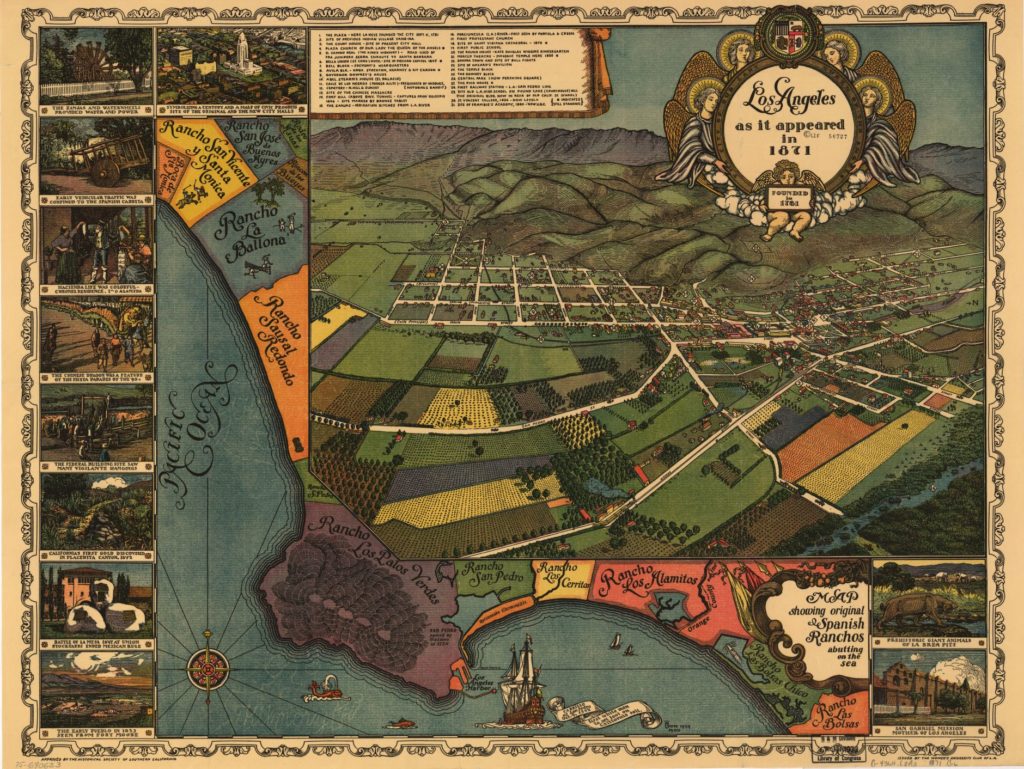

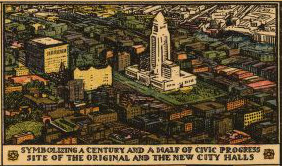

«Simbolo di un secolo e mezzo di progresso, il sito dell’originale e del nuovo municipio»

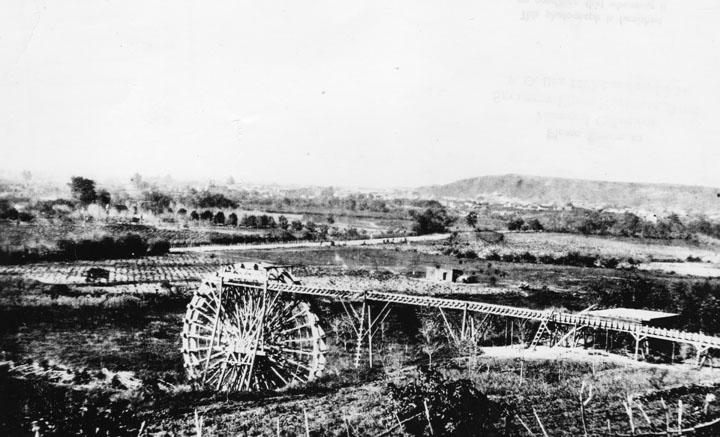

«Gli zanja e le ruote idrauliche fornivano acqua e forza motrice»

«Il primo traffico veicolare era limitato alle carretas spagnole»

Los Angeles, 1922: traffico all’incrocio tra North Broadway e Sunset Boulevard.

«La vita nella hacienda era colorata — Coronel residence, 7th & Alameda»

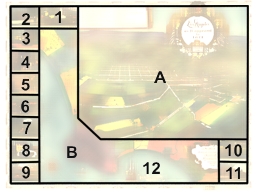

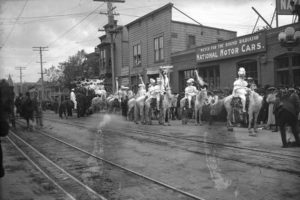

«Il dragone cinese era una caratteristica delle parate della fiesta negli anni ’90»

Parata alla “Fiesta de Los Angeles” nel 1906.

Dalla metà dell’Ottocento nella città era presente una comunità di immigrati cinesi, che costituì lo storico quartiere di Chinatown. L’incontro tra le culture fece sì che a una fiesta americana, dal nome spagnolo (per la forte presenza ispanofona nell’area), includesse anche un elemento tipico della cultura cinese: il dragone. Durante la “danza del drago” un gruppo di danzatori porta una raffigurazione del tradizionale drago cinese, imitandone i movimenti sinuosi ed ondulati. La danza del drago entrò a far parte delle parate anche in altre città nordamericane:

Danza del Drago a Seattle, nel 1909.

«Il sito dell’edificio federale ha visto molte impiccagioni eseguite dai vigilante»

«Il primo oro in California scoperto a Placerita Canyon, 1842»

«La battaglia di La Mesa del 1847 agli Union Stockyards pose fine al dominio messicano»

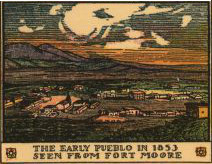

«Il villaggio originario nel 1853 visto da Fort Moore»

La collina di Fort Moore, che sovrasta Los Angeles, nel 1887: all’epoca il forte originario era stato convertito in una residenza privata nota come Banning House.

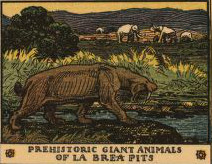

«Animali preistorici giganti a La Brea Pits»

Smilodon californicus (tigre dai denti a sciabola) e Canis dirus litigano su una carcassa di Mammuthus columbi nelle cave di La Brea Tar, illustrazione del 1913.[6]

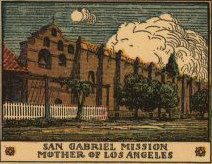

«Missione di San Gabriel madre di Los Angeles»

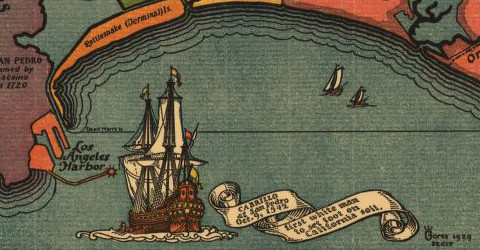

«Cabrillo a San Pedro, 9 ottobre 1542. Primo uomo bianco a mettere piede sul suolo californiano.»

12. Questa figura — che si rifà probabilmente anche all’antico uso di decorare le carte nautiche con raffigurazioni di vascelli — ricorda il navigatore portoghese Juan Rodriguez Cabrillo, il primo europeo a navigare le coste dell’attuale California e a mettervi piede. A lui è intitolata la spiaggia di Cabrillo Beach, in San Pedro. In basse a destra si vede il logotipo dell’autore e l’anno di pubblicazione: «Gores 1929».

Note

- [1]Gudde, Erwin G. California Place Names: The Origin and Etymology of Current Geographical Names, University of California Press, 2010. pag. 433↩

- [2]“Water in early Los Angeles“. Water and Power Associates. Web.↩

- [3]Rasmussen, Cecilia “Downtown’s Fiesta Began as a Multicultural Celebration” Los Angeles Time, 27 aprile 2003.↩

- [4]Warren, Michael “California first Gold Rush” The New 49’ers. Web.↩

- [5]Bergamo, Anita “L’eden osteologico di Rancho La Brea” in Pikaia — Il portale dell’evoluzione.↩

- [6]Robert Bruce Horsfall, da: William Berryman Scott, A history of land mammals in the western hemisphere, New York, MacMillan Publishing Company, 1913. Frontespizio. ↩

- [7]Robert A. Bellezza. Missions of Los Angeles. Arcadia Publishing, 2013.↩

Mirko, anzi, Professor Volpi, cos’è esattamente l’Oceano Padano? E come lo spiegheresti a un “foresto”?

Tecnicamente, almeno cioè per come ho provato a definirlo io, l’Oceano Padano è quella fetta di territorio verde e pianeggiante che va dall’Adda al Mincio, avendo come confine a sud il Po e a nord qualsiasi primo accenno di alture. È la zona più ricca e fertile della Lombardia pianeggiante ed è anche quella che – mi pare – fino ad oggi ha goduto di minori attenzioni in campo letterario, e non solo. È un territorio geograficamente e umanamente coeso, ben individuabile, con precise caratteristiche fisiche e, oso dire, “morali”. E cioè: la piattezza, benché non assoluta, le distese di verde, le rogge, i fontanili, i colori del cielo, le vacche, l’odore di letame; e poi il senso del dovere, la sacralità del lavoro, l’animo un po’ schivo ma soprattutto restio a manifestare qualsivoglia emozione o sentimento profondo. Il foresto, per carpirlo, per capirci, può fare due cose: leggere il mio libro o venire a vivere qui!

“Oceano Padano” ha avuto un grande successo… Su Facebook hai ventilato la possibilità di una trasposizione teatrale, con tanto di rotoballa sul palcoscenico… Riflessione annoiata sotto il portichetto o progetto concreto?

Si trattava di una boutade, di uno scherzo, non di un progetto concreto. Anche se mi piacerebbe moltissimo vedere un uomo di teatro che prende il mio testo e ne fa un monologo. Scriverlo magari no, ma seguirne la trasformazione in opera teatrale, quello sì, sarebbe divertente.

La Catalogna vuole l’indipendenza, la Lombardia e il Veneto votano l’autonomia… invece Nosadello e Gradella resteranno sotto il giogo di Pandino?

Hai già in programma una nuova fatica letteraria? Puoi darci un’anticipazione?

Purtroppo no, non sto scrivendo niente. Ho delle idee, quattro paginette di un file nuovo, e qualcuno (quasi nessuno, in realtà) che mi sprona a scrivere ancora. Vedremo, non ho fretta né ansie da pubblicazione. Magari non pubblicherò mai più. L’uomo padano sa quando deve tacere. ∎

Oceano Padano

«Il vero abitante dell'Oceano Padano non ama il mare salato, non lo capisce, se ne tiene alla larga. "Cosa me ne faccio?", pensa davanti a quella spaventosa massa dal colore estraneo, dall'odore sospetto, che al posto di scorrere, rifluisce, ripiega lamentosamente su sé stessa, innaturalmente fa avanti e indietro senza costrutto sulla riva. "Cosa ci adacquo? Ci irrighi mica i campi, con questa...", torna a ripetersi l'uomo agricolo, l'archetipo eterno della Bassa: e si allontana da sabbia e alghe e conchiglie - elementi oscenamente sterili - come covando nel cuore un segreto sgomento. Lui ama solo le rogge, i pesci di fosso, le polle d'acqua sorgiva, gli infidi canali ombreggiati dai filari di ontani, le increspature dei fili d'erba delle verdissime distese: e nella sua mente - mentre riposa al tramonto con uno stelo di fiore in bocca - vede tutto ciò tramutarsi in foraggio, concime, latte, formaggio. Lavoro. Ricchezza.»

Vedi →Foto in alto: uno stradale dalla parti di Nosadello.

«Lo vuoi un palloncino?» La frase cult del clown più terrificante del cinema, che proprio in queste settimane ha fatto il proprio trionfale ritorno grazie al remake diretto da Andy Muschietti. IT è sicuramente uno degli incubi più terrificanti che ci portiamo dietro dall’infanzia. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro l’atavica paura che proviamo per quel grottesco pagliaccio. La coulrofobia.

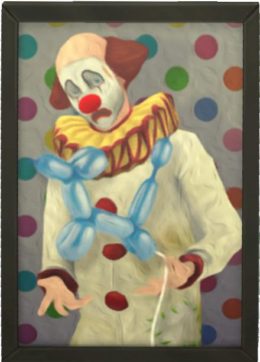

Il quadro del “Clown Tragico” in The Sims.

Si dice che la miseria ami la compagnia. Ma non vedo miseria in questa casa. Ecco, adesso vedo arrivare la compagnia! Quindi, perché non dici “Ciao!” al Pagliaccio Tragico? Non avrai mai voglia di dirgli “Addio”. O …forse sì?

Il messaggio del “Clown Tragico”.

Ricordo ancora la corsa che feci per scappare dal computer. L’immagine di quella figura esile e triste, il trucco pesante, grottesco che ne deturpava il viso non mi ha più abbandonata. Forse era già latente ed attendeva solo il momento giusto per palesarsi o forse devo davvero la colpa ad un gioco per il computer ma da allora non sono più riuscita a vedere un clown, fittizio o reale che fosse. La Coulrofobia, dal greco “paura per coloro che camminano sui trampoli”, è questo, l’atavico terrore per i pagliacci.

Gli psicologi affermano che almeno una persona su sette soffre di questo disturbo. E le persone che ne soffrono possono avere veri e propri attacchi di panico trovandosi al cospetto di uno di questi buontemponi da circo. L’intensità dell’attacco varia da persona a persona: per qualcuno si manifesta un rifiuto di sostenerne la presenza, rabbia, per altri si arriva addirittura a senso di nausea, fiato corto, svenimento. Qualche pomeriggio fa ero assieme ad un mio amico al Toys, che si sta ovviamente addobbando e preparando per Halloween. Mentre con Lorenzo stavamo ammirando la sezione dei Lego, ignorando coloro che si provavano i costumi ci trovammo dinnanzi ad un signore vestito da clown. Un mosaico di colori che stonavano tra loro, un trucco appena accennato, un cappello sul capo che ondeggiava ad ogni movimento dell’uomo. Rimasi paralizzata. Mani che formicolavano, cuore che palpitava con veemenza nel petto, senso di vuoto e smarrimento. Ci vollero quindici minuti per farmi uscire dal Toys. Al solo pensiero ho i brividi ancora adesso.

Gli studi affermano che, in alcune persone, il problema si manifesti a causa del trucco eccessivo che cela la vera identità e i sentimenti di chi indossa la maschera. Infatti, secondo gli psicologi, la paura è legata al primordiale istinto di sopravvivenza che ci spinge a tenerci lontani da chi non si manifesta per ciò che non è realmente. Ma la spiegazione medica nulla toglie al re dei clown terrificanti: IT. Stephen King ha dato vita ad un essere di pura malvagità che racchiude in sé le più profonde e radicate paure dell’uomo. Il tutto condito da un’antropomorfizzazione che avviene attraverso un clown, di nome Pennywise.

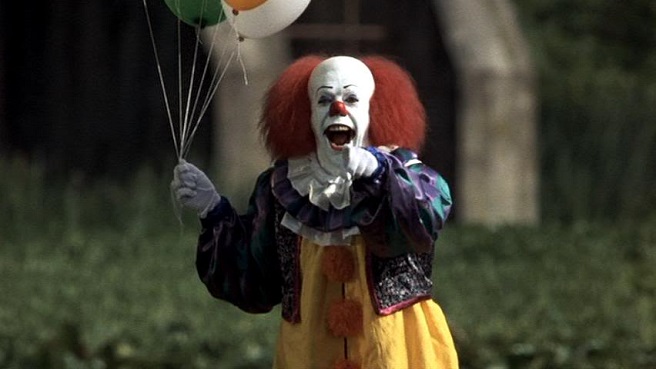

“Pennywise” (Tim Curry) nella miniserie It di Tommy Lee Wallace (1990).

Lui, con i suoi palloncini, il suo modo di tormentare i bambini della città di Darry è sicuramente tra i primi colpevoli dei casi di Coulrofobia. E se pensavamo di esserci salvati, evitando la miniserie del 1990 che vedeva nei panni del cattivo un allucinato Tim Curry, siamo costretti oggi, ben ventisette anni dopo (lo stesso lasso di tempo che impiega “IT” per risvegliarsi dal suo torpore) a ritrovarci un nuovo adattamento. Ancora più cupo, inquietante e con un antagonista ancora più desideroso di turbare i nostri incubi. Persino la nuova stagione di American Horror Story, serie tv prodotta dalla 20th Century Fox, affronta il tema della coulrofobia. Che sia l’anno dei clown? Spero decisamente di no.

Pennywise (Bill Skarsgård) nel film It di Andrés Muschietti (2017).

Sono l’incubo peggiore che abbiate mai avuto, sono il più spaventoso dei vostri incubi diventato realtà, conosco le vostre paure, vi ammazzerò ad uno ad uno. »It/Pennywise

Il mio di incubo lo sei di sicuro, caro It. ∎

Immagine copertina: Desertrose7/Pixabay

Indice

continua

L’abbiamo scritto nella pagina dedicata al nostro Municipio e ne abbiamo fatto la nostra missione. Questa era anche un po’ la missione di Prismo, che in fondo come noi parlava delle cose che interessavano ai suoi autori, «dalla politica ai videogiochi, dalla fantascienza all’arte contemporanea, dal cinema d’autore alle saghe miliardarie». Purtroppo, per via degli impegni che gran parte della redazione ha con Tascabile, rivista online edita da Treccani, Prismo ha oggi annunciato la cessazione delle pubblicazioni. Nell’augurare il meglio ai suoi autori per la nuova avventura, vogliamo rendere tutto il nostro omaggio a Prismo e fargli sapere che ci mancherà, e ci mancheranno i suoi eccellenti articoli che più volte abbiamo citato, condiviso, “ritwittato”. Continueremo a conservare una speranza di rivederlo online prima o poi, perché si sa, in fondo i gatti han ben più di una sola vita. Quindi…

…so long and thanks for all the fish, Prismo!

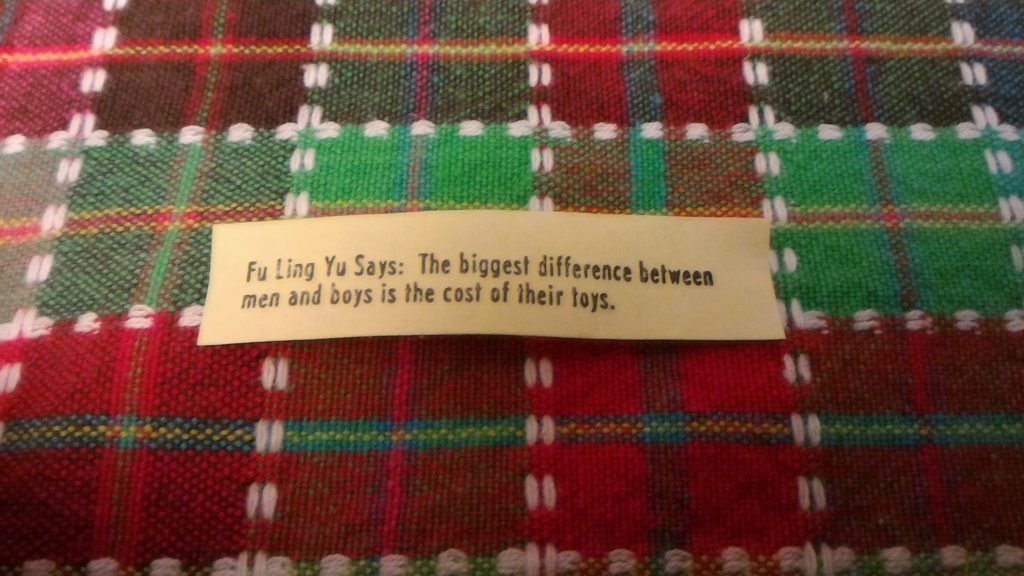

I “biscotti della fortuna” (fortune cookies) sono biscotti croccanti costituiti da una cialda dolce contenente un bigliettino con un motto, una frase profetica o divinatoria: sono usualmente serviti a fine pasto nei ristoranti cinesi in occidente (Nord America ed Europa) e per questo associati, nell’immaginario collettivo, alla tradizione cinese. In realtà sono stati inventati in America agli inizi del 1900, in seno alle numerose comunità di immigrati sino–nipponici sulla West Coast degli Stati Uniti. In particolare, la paternità del biscotto come lo conosciamo oggi è contesa tra San Francisco e Los Angeles, in California, anche se probabilmente si ispira ad una tradizione giapponese: il tsujiura senbei, un biscotto di sesamo e miso alla brace la cui esistenza è documentata già dal XIX secolo, solitamente accompagnato da biglietti con profezie.

Nei biscotti della fortuna californiani si trovano solitamente citazioni pseudo–filosofiche di un certo Fu Ling Yu: parodiando gli aforismi di Confucio, il Maestro dei biscotti di San Francisco propone frasi scherzose, triviali, con doppi sensi nemmeno troppo celati (tipo «meglio un pollo nel cespuglio che in mano») e decisamente troppo moderne per essere opera di un antico filosofo cinese (tipo «pagare gli alimenti è come fare benzina all’auto di un’altro»).

Chi è quindi questo Fu Ling Yu? Qualcuno azzarda che sia proprio il tizio che, agli inizi del secolo scorso, inventò i fortune cookies. La realtà, però, è che non esiste nessun Fu Ling Yu: il nome è di fantasia e si pronuncia come l’inglese fooling you, «ti sto prendendo in giro».

Produzione dei fortune cookies a San Francisco (foto: E. Spartà).