(o cacapensiero, s.m. spregiativo/volgare) chi si mostra sempre assorto nei pensieri, cogitabondo; chi si perde nelle elucubrazioni e trova difficoltà a mettere in pratica qualunque cosa, “segaiolo mentale“; quindi stitico nel produrre, per estensione (sempre spregiativo) scansafatiche, fannullone, perdigiorno. Da cacare (volgare)”espellere dall’ano”, nel senso figurato di “produrre”, quindi che “produce pensieri” più che azioni concrete.

D’uno spensierato non si dice forse cacapensieri?»

Annibal Caro, Lettere (XVI sec.)

…i bighelloni ed i cacapensieri che andavano al ghetto per curiosare.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973)

- “cacapensieri” in Vocabolario degli accademici della Crusca 4ª ed. (1729-1738). Vol 2. pag. 340.

- “cacapensieri” in Vocabolario degli accademici della Crusca 5ª ed. (1863-1923). Vol 2. pag. 340.

- “cacapensieri” in Vocabolario Online. Roma: Treccani. Web.

Foto in alto: statua a Schlosspark Biesdorf, Berlino (Pixabay).

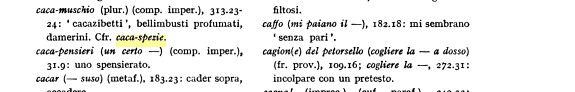

(XVII secolo, spregiativo) bellimbusto, damerino profumato, uomo lezioso che ostenta raffinatezza o che fa il galante con le donne, lacché. Da cacare (volgare) “espellere dall’ano”, nel senso figurato di “produrre”, e “spezie”, beni di lusso un tempo considerate simbolo di ricchezza: il cacaspezie è una persona talmente piena di spezie, da cacarle.

Mentre quell’affumato babbione ciondolava nelle taverne, la puella correva dal proprio coetàneo Toník, un cacaspezie, per giocare con lui a spaccafico.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973) Cap.

Scritto anche caca spezie o caca-spezie, ne fa uso l’Aretino già nel XVI secolo:

…e sì come gli scudi d’uno acquaruolo, rimescolati con quei d’un caca–spezie, son de la medesima valuta, e chi gli piglia non vantaggia questi da quelli, così, essendoci la pecunia, tanto si dee aprir al re quanto al servo.

Pietro Aretino, Dialogo (1536)

…tal ch’io nimico di simili caca spezie, isguaino una freccia, per cavargli il grillo del fegato…

Pietro Aretino, prologo a La Talanta (Commedia, 1542).

Il Dizionario francese–italiano di Giovanni Veneroni (1729, op. cit.) riporta invece come definizione di cacaspezie «un avare», ossia un avaro, forse per confusione con cacastecchi; mentre il Vocabolario Milanese–Italiano di Francesco Cherubini (1839, op. cit.) riporta cacaspezie nella definizione dell’espressione milanese mezza caregadura (mezza caricatura), ossia «chi trae allo schifiltoso, allo smanceroso, allo schizzinoso».

Sinonimi ed analoghi per costruzione sono cacazibetto (o cacazibetti) e caca-muschio (invariabile), nei quali abbiamo sempre il verbo cacare, ma le spezie sono sostituite dallo “zibetto”, costoso e ricercato secreto di origine animale, o dal “muschio”, entrambi utilizzati come ingredienti nella produzione di profumi.

Nelle note alle Sei Giornate di Aretino dell’edizione Laterza del 1969, caca-spezie è proposto come sinonimo di cacazibetti e caca-muschio.

- Veneroni, Giovanni Dictionaire Italien et François, contenant tout ce qui se trouve dans les meilleurs Dictionaires, et particulierement dans celui de La Crusca. Amsterdam: Jacques Desbordes. Tomo I, pag. 89.

- Cherubini, Francesco Vocabolario Milanese–Italiano Milano: Regia Stamperia, 1839. Vol. 1, pag. 225.

- Aretino, Pietro Sei giornate: Ragionamento della Nanna e della Antonia. Roma: Laterza, 1969. 1ª ed. 1534. Pag. 537.

Immagine: Luigi Ponelato, Il cicisbeo, acquaforte da Carlo Goldoni, Opere teatrali, vol. 13 (Venezia, 1790). [PD] Commons

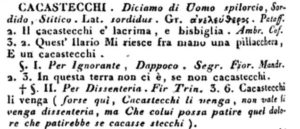

spregiativo, sostantivo e aggettivo invariabile, sec. XIV. Da cacare, “defecare, espellere”, nel senso figurato di pagare (es. nell’espressione figurata cacare soldi, “tirare fuori soldi”, “sborsare”) oppure produrre (nel linguaggio popolare la parola stitico, “che ha difficoltà a defecare”, ha anche il significato di “avaro” o di persona che produce poco, lentamente, es: “scrittore stitico”); e di stecchi (plurale di stecco), qualcosa cioè che di piccolo, sottile, ma che si espellerebbe con grande fatica. Cacastecchi può infatti significare:

- persona spilorcia, avara (cacare=pagare, sborsare) colui cioè che quando deve pagare lo fa con parsimonia, con sforzo, con sofferenza, come se “cacasse stecchi”: quindi un taccagno, arpagone, stitico.

Un uomo spilorcio, sordido, stitico si nominò cacastecchi, e questo vocabolo pure trovasi nel Pataffio, e in alcune antiche Commedie.

Dizionario delle origini, 1828 (op. cit.)

…mugnai cacastecchi attraversano la città con un tiro a quattro: mercanzia stomacosa per una fiera di larve.

A. M. Ripellino, Praga Magica, 1973. Cap. 76.

- persona indecisa, incapace (De Mauro), ignorante, dappoco (Cardinali — Costa, 1820 op. cit.), qui nel senso cioè di “persona da cui ci si cava solo stecchi”, quindi poco (cacare=produrre). Dice Nicia ne La Mandragola del Macchiavelli:

In questa terra non ci è se non cacastecchi, non ci si apprezza virtù alcuna.

Niccolò Macchiavelli, La Mandragola (commedia in prosa), 1518, atto II scena III.

- Dato già per desueto nel 1820, sempre da Cardinali e Costa, è il significato di dissenteria.

- Ne La Trinuzia di Agnolo Firenzuola (1549) si ritrova come imprecazione: «Cacastecchi li venga!», un augurio «che colui possa patire quel dolore che patirebbe se cacasse stecchi» (Cardinali — Costa, 1820 op. cit.), analogo quindi all’odierno «gli pigliasse un accidente!»

“cacastecchi” nel Dizionario della lingua italiana di Costa eCardinali, 1820.

- “cacastecchi” in Il nuovo De Mauro. Internazionale. Web.

- “cacare” in Garzanti Lingusitica. Web.

- “stitico” in il Sabatini Coletti. Corriere della Sera. Web.

- Cardinali, Francesco e Paolo Costa “Dizionario della Lingua Italiana” Bologna: De Masi, 1820. tomo II, pag. 162.

- AA.VV. Dizionario delle Origini — Invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell’agricoltura, ecc. ecc. Milano: Bonfanti, 1828. Tomo I, pag. 515.

Immagine: Hans/Pixabay

o cacazibetti (spregiativo, att. XVI secolo) bellimbusto, damerino, vanesio, schizzinoso; chi esagera con il profumo o ostenta raffinatezza. Da cacare, “defecare”, nel senso figurato di “produrre”, e “zibetto”, costoso e ricercato secreto di origine animale utilizzato nella produzione di profumi (oggi sostituito da molecole sintetiche): il cacazibetto è quindi una persona talmente piena di profumo, da cacarlo.

Anselmo: Sì, signora, questo è il vero amore, e non quello di certi cacazibetti: gioja…

Carlo Goldoni, Il cavaliere e la dama (1749), Atto III, scena IX

…imparasse ad attendere a gli studij più gravi, e lasciasse gettar il tempo nella lettione de’ Madrigali, de’ Sonetti, e delle Canzoni a quei giovanetti cacazibetto, ne’ quali per l’età loro quelle cose si tolleravano, che severamente erano punite ne’ vecchi.

Traiano Boccalini, Ragguagli di Parnaso (Venezia, Pietro Farri, 1612) Centuria I, Ragguaglio VII.

…pruffumatelli per non dir cacazibetti

Giulio Cesare Croce, L’eccellenza et trionfo del porco (1594)[1].

Le più antiche attestazioni scritte della parola cacazibetto risalgono al XVI secolo e si devono al lucano Luigi Tansillo (1510 – 1568), all’emiliano Giulio Cesare Croce (1550 – 1609) e al napoletano Giovan Battista Marino (1569 – 1625).[1]

Sinonimi, e analoghi per composizione, sono cacamuschio, dove il “muschio” è anch’esso ingrediente di profumeria, e cacaspezie, nel quale lo zibetto è sostituito dalle spezie, altro bene di lusso, profumato e simbolo di ricchezza.

Nelle note alle Sei Giornate di Aretino dell’edizione Laterza del 1969, cacazibetti è definito come «bellimbusti profumati, damerini […] caca-spezie».

- “cacazibetto” in Garzanti Linguistica. Web.

- “cacazibetto” in Vocabolario Online. Treccani. Web.

- Marri, Fabio in Lingua Nostra Vol. XXXVIII fasc. 1-2, marzo-giugno 1977. Pag. 59.

- Aretino, Pietro Sei giornate: Ragionamento della Nanna e della Antonia. Roma: Laterza, 1969. 1ª ed. 1534. Pag. 537.

Immagine: Luigi Ponelato, Il cicisbeo, acquaforte da Carlo Goldoni, Opere teatrali, vol. 13 (Venezia, 1790). [PD] Commons

(s.m., pronuncia cafàrnao o cafarnào [1], anticamente anche cafarnau) luogo affollato, pieno di gente, luogo di confusione, di corruzione; anche ammasso di cose disparate; o ancora confusione mentale, situazione poco chiara:

Ma tra poco sarà qui il cafarnao

delle carni, dei gesti e delle barbe.

Tutti i lemuri umani avranno al collo

croci e catene. Quanta religione.

Eugenio Montale, Sulla spiaggia in Diario del ’71 e ’72 (Mondadori, 1973) pag. 93.

Questo cafarnao è accogliente e simpatico e volgare e, forse, sa più vivere.

Lettera di Aldo Palazzeschi a Marino Moretti (1942).[2]

Un posto che faceva di tutto per non trasformarsi, in un biz, in un cafarnao di villette a schiera per fine settimana…

Andrea Camilleri, Le indagini di Montalbano (Sellerio Editore, 2015).

Rovine dell’antica sinagoga di Capernaum, Israele (Eddie Gerald / UNESCO / Commons CC BY-SA 3.0)

Deriva (sul modello del francese capharnaüm) dal nome di Cafarnao (in latino Capharnaum, in ebraico Kĕfar Naḥūm «villaggio della consolazione», attualmente chiamato Arabi Tell Hum, in arabo), villaggio della Galilea sul lago di Tiberiade dove una gran moltitudine di gente accorse ad ascoltare la predicazione di Gesù.

Nella sinagoga Gesù tenne sermoni e promise l’Eucarestia, facendo di Cafarnao il centro della propria evangelizzazione e attirando grandi folle: il nome della città divenne quindi sinonimo di luogo molto frequentato, caotico, ma anche turbolento perché qui partirono i primi scontri tra la dottrina cristiana e la tradizione giudaica che vi era particolarmente sentita. Qui tenne inoltre il discorso eucaristico del “Pane Vivo” («…chi mangia me, vivrà grazie a me»: Giovanni VI, 58) che lasciò disorientati i suoi stessi discepoli («A questo punto molti dei discepoli non ne vollero più sapere di lui»: Giovanni VI, 66). Ciò rafforzò la metafora di Cafarnao come “stato di grande confusione”, anche mentale.

Da ciò anche l’espressione «andare in Cafarnao», con il significato di “smarrirsi”, perdere l’orientamento (anche figurato, soprattutto nell’uso toscano[3]). Anticamente compare anche nelle espressioni “mandare in cafarnao” o “mettere in cafarnao”, con il significato di inghiottire, divorare avidamente; probabilmente con riferimento al discorso eucaristico del “Pane Vivo” pronunciato a Cafarnao da Gesù.

Pietro Aretino, nelle Sei Giornate (1534), ne utilizza la forma volutamente corrotta carnafau, «per accostamento a carne»[4], nel senso cioè non solo di “smarrirsi” in senso figurato ma anche di «andare puttaneggiando»:[5]

…non potea contener i ghigni vedendo quelle che erano le notte gite in carnafau …

Pietro Aretino, Sei Giornate (1534)

La forma cafarnao, nel significato oggi più comune di luogo di confusione e/o di corruzione si afferma però solo nel XIX e XX secolo. Vedi anche: ambaradàn, suk.

- [1]il Grande dizionario della lingua italiana UTET segnala entrambe le pronunce. Cfr. Schweickard, p. 315 (op. cit.).↩

- [2]cit. in Serra, F. (a cura di) Carteggio III 1940-1962, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura Università degli Studi di Firenze. Lettera nº28 Pag. 42.↩

- [3]Olivetti (op. cit.)↩

- [6]Aquilecchia in Lingua Nostra (op. cit.) ↩

- [6]Schweickard, p. 315 (op. cit.). ↩

- Aquilecchia, Giovanni in Lingua Nostra Vol. XXXVIII fasc. 3-4, settembre-dicembre 1977. Pag. 117.

- Schweickard, Wolfgang “cafarnao” in Deonomasticum Italicum: derivati di nomi geografici (A – E) De Gruyter, 2006. Pag. 315.

- “cafarnao: modi di dire” in Dizionario dei modi di dire. Hoepli. In Corriere della Sera, web.

- “cafàrnao” in Vocabolario Online. Treccani. Web.

- “cafarnao” Dizionario Italiano, Olivetti. Web.

In alto: foto di Wendi Wei/Pexels

- locale dove si servono caffé ed altre bevande, cibi e generi di ristoro; può essere pubblico o annesso ad un luogo di ritrovo o di pubblico servizio (es. «la caffetteria della stazione»); sinonimo “caffè”.

- il complesso dei generi che vengono serviti nei caffè: bevande calde e fredde, piccola pasticceria e simili.

A differenza di altri nomi di negozi e botteghe ormati con il suffisso –erìa (es. latteria, gelateria…), il termine caffetteria sarebbe un adattamento dall’ispano–americano. Deriva infatti dal messicano cafeteria, che indicava originariamente i negozi di caffé sfuso o all’ingrosso; a sua volta da cafetero, “produttore di caffè” con l’aggiunta del suffisso –eria che è presente anche in spagnolo con analogo significato di “luogo o negozio dove si svolge un lavoro”.

In italiano la parola caffetteria è attestata già dal XVIII secolo:

Dalla città di Napoli trasferissi in Trieste l’anno 1748 Teodoro Petrato di Santa Maura, caffettiere,[1] e fu il sesto Greco stabilitosi in questa città. Egli aprì una ricca ed elegante caffetteria in piazza grande dove ora è la casa nº492, così detta di Plenario. Questa fu la prima caffetteria che si aprisse in Trieste.

Giuseppe Mainati, Croniche ossia Memorie storiche sacro-profane di Trieste… Venezia, 1818. Vol. IV, pag. 17

Dall’ispano–americano, il termine cafeteria si diffuse anche in inglese americano dal 1890, quando a Chicago fu aperta da un immigrato cubano il primo caffè chiamato “Cafeteria”. Il nome divenne comune in particolare per quei locali senza servizio al tavolo come snack bar, ristoranti, ristomat. Il termine diede origine al suffisso –etería in inglese americano, che almeno dal 1923 fu esteso alla formazione di neologismi riferiti negozi o locali dove era possibile “servirsi da soli” (es. washeteria, lavanderia automatica).

- [1]caffettiere, chi tiene un caffé, deriva invece dal francese cafetièr.↩

- “caffetteria“ Vocabolario online. Roma: Treccani. Web.

- “–erìa” in Vocabolario online (ibidem).

- in vocabolario online (ibidem).

- “caffetteria” in Dizionario di italiano Sabatini Coletti in Corriere.it. Web.

- “cafeteria” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

- Beppe Severgnini, Un italiano in America (BUR, 1997) pag. 65.

In alto: foto di 3dman_eu/Pixabay

Scrive Andrea Minuz:

da Political Fellini: Journey to the End of Italy. (2015, op. cit.)

La definizione di cafonal si presta a una varietà di accezioni e significati estesi. In primis è l’atteggiamento, il modo di vivere e di apparire di un jet-set ignorante e coatto, che non si preoccupa di mostrare al pubblico – senza sensi di colpa – uno stile di vita sfarzoso e parassitario, né tampoco la propria limitatezza culturale: ne fa anzi uno status symbol sfruttando l’aspirazione delle masse, escluse da una “dolce vita” dalla quale sono però inesorabilmente attratte. Cafonal è anche l’interesse morboso per tutto questo, il «gossip d’alto bordo (politico e di costume)»[2] che si occupa dei festini romani, «trionfi di balli, di potere, di carne nuda, di mozzarella masticata a bocca aperta» (Corriere della Sera[3]). Il gossip cafonal getta le debolezze, le cadute e i visi sfatti dal botulino in pasto alla gogna nazionalpopolare, soddisfando un pubblico che, se da una parte si compiace nella propria Schadenfreude, dall’altra vede le celebrità fallaci, quindi più umane e simili a sé: perciò, di conseguenza, più raggiungibili.

Le cronache cafonal, ben farcite di gossip e foto, di labbroni e tettone, hanno fatto la fortuna di Dagospia.

da Come pesci nella rete. Trappole, tentacoli e tentazioni del web. (2011, op. cit.)

“Cafonal” è infatti lo stesso pubblico, o meglio l’atteggiamento di chi, aspirando di fare parte in qualche modo di questo gotha smandrappato e cialtrone, lo prende a modello e ne imita pecorecciamente lo stile e i modi.

Cafonal è il mondo del cafone che radicalizza la sua ambizione sociale, che vuole fare lo chic, ma è anche l’élite che si umanizza per demagogia, si maschera per evadere tasse e invidia; e pure il radical, che si finge nazionalpopolare.

L. Mastrantonio (op. cit.)

Cafonal è infine il canone estetico che si rifà al kitsch sfarzoso dei baccanali vista Colosseo; per estensione ed analogia anche qualunque cosa sia pacchiano, provinciale, sguaiato, sciatto o male assortito («…le solite sagre stile cafonal da paese» Gangale;[4] «…lontanissima dallo stile “cafonal” di molte colleghe» Corriere della Sera[5]).

Origine

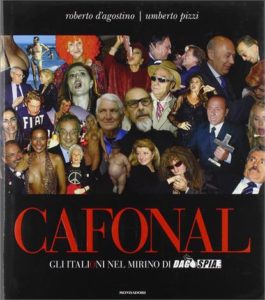

Il termine deriva dalla rubrica fotografica di Dagospia, webzine scandalistica di politica e società fondata nel 2000 da Roberto D’Agostino, intitolata appunto Cafonal e nella quale vengono pubblicate le fotografie che immortalano i partecipanti agli eventi mondani nella capitale. A sua volta il nome Cafonal deriva da cafone, che significa ignorante, volgare, di cattivo gusto, ed è parodia di Capital,[1] nome di una rivista di affari, finanza ed economia che negli anni ’80 si estendeva a tutto ciò che era il lifestile dello yuppie come lusso, moda e tempo libero.

Una copertina di Capital (gennaio 1985).

La rubrica si chiamava in precendenza Il superfluo illustrato, poi Budella 2000 (parodia di Novella 2000, rivista di gossip e cronaca rosa)[1] e fino al 2012[6] era alimentata principalmente dalle fotografie del paparazzo romano Umberto Pizzi. Dalla rubrica “Cafonal” furono poi tratti i libri Cafonal. Gli italioni nel mirino di Dagospia (2008) e Ultra Cafonal. Il peggio di Dagospia (2010).

Derivati

- cafonal chic: sulla scorta di radical chic, atteggiamento, linguaggio, abbigliamento cafonal perseguito ed esibito per moda, convenienza o demagogia;

- cafonal look/style: estetica pacchiana ai limiti del trash, ispirata al mondo cafonal.

- cafonalino o mini-cafonal: (diminutivo) «in tono minore»,[7] relativo a personaggi secondari della scena dello spettacolo, della politica o dell’alta società, o al di fuori dell’ambiente strettamente romano.

- cafonalissimo, supercafonal o ultra cafonal: (accrescitivo/superlativo) “cafonal” estremo, relativo a personaggi e ambienti più in vista; stile o atteggiamenti “cafonal” al di sopra della media.

Note

- [1]Mastrantonio, (op. cit.)↩

- [7]Borrelli–Piromallo (op. cit.) pag. 124. Borrelli–Piromallo (op. cit.) pag. 124.↩

- [3]Roncone, Fabrizio “Pizzi e le vittime di Cafonal” in Corriere della Sera/Cronache. 7 dicembre 2008.↩

- [4]Gangale, Lucia Pago Veiano Amarcord, 2016. p. 200.↩

- [5]Baccaro, A. “Quello che le donne raccontano” in Corriere della Sera, 29/09/2018.↩

- [6]In seguito Pizzi lasciò polemicamente Dagospia: cfr. “Addio caro Dago il cafonal è finito” in Panorama, 9 agosto 2012. Web.↩

Bibliografia

- Mastrantonio, Luca Pazzesco! Dizionario ragionato dell’italiano esagerato. Marsilio, 2015. Pagg. 81-82.

- Minuz, Andrea Political Fellini: Journey to the End of Italy. Berghahn Books, 2015. Pag. 61.

- Borrelli, Marika e Januaria Piromallo Come pesci nella rete. Trappole, tentacoli e tentazioni del web. Armando Editore, 2011.

- Aricò, Giacomo “Roma e quella sua grande bellezza cafonal” in Cameralook, 3/3/2014. Web.

In alto: foto di Vladyslav Tobolenko / Unsplash

(aggettivo, 1895) di Cagliostro (es. «studi cagliostreschi»), tipico di Cagliostro; per estensione: truffaldino,[1] ma anche esoterico nel senso di “incomprensibile ai più”. Dal nome del conte Alessandro Cagliostro, pseudonimo dell’avventuriero e massone Giuseppe Balsamo (1743 — 1795), noto ciarlatano ed imbroglione le cui truffe ruotavano spesso intorno all’esoterismo: Cagliostro frequentava ambienti massonici e alchemici; millantando doti di mago e guaritore.

…l’alchimista di corte (Alessandro Geronimo) Scotta è meno diabolico, ma piú cagliostresco: untuoso, dolciastro, volpino, addottrinato nelle scaltritezze mondane, manovratore di intrighi in combutta con cortigiani malèvoli, sputa miele ma col palato piú amaro della coloquintide e con perniciosi raggiri avviluppa gli ingenui.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973) Cap. 47.

C’è, soprattutto, un uso corretto e un altro cagliostresco, se non addirittura illecito.

R. Beccantini, “la Legge” in La Stampa 10/8/1988. Pag. 10.

In alto: Cagliostro evoca gli spirti a Dresda (Germania), da Juan Scherr, dos mil años de historia alemana. Barcelona : Montaner y Simón, 1882 (Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla).

- [1]“cagliostro/cagliostresco” in Zanichelli — Dizionari Più. Web.↩