danza consistente nel saltare sul posto spintonandosi l’un l’altro, nata nella seconda metà degli anni settanta (attestato 1977) nell’ambiente punk rock e poi diffusasi anche all’heavy metal, hard rock ed infine, dai primi anni ’90, alla musica elettronica dei rave party (techno, hardcore e simili):

È interessante notare che il punk si riconobbe in uno stile di ballo che non era solo l’assenza di stile. Il pogo, che consiste essenzialmente nel saltare in modo scomposto senza curarsi delle contusioni provocate nei vicini, è l’affermazione esplicita di un nichilismo estremo.

Marco Maurizi, Filosofia della musica rock (Lulu, 2011) Pag. 131.

È così detta perché le persone che vi partecipano sembrano saltare su un pogo–stick, ossia un “trampolo a molla”: il termine pogo–stick (attestato dal 1921) deriva a sua volta dal marchio di un produttore tedesco di questi giocattoli, “Pogo”, registrato in Germania nel 1919 e probabilmente composto da elementi del nome del titolare.

Hopping Stilts Are the New French Playthings. … For France and especially Paris has taken to the “pogo” stick, a stick equipped with two rests for the feet. Inside of the stick is a strong spring so that the “pogoer” may take a series of jumps without straining his powers. The doctors claim that the jarring produced by the successive jumps do not serve to injure the spine, as one might at first suppose. This jumping habit is spreading through France and England and the eastern part of the United States.

Illustrated World, settembre 1921.

L’atto di ballare il pogo è detto pogare:

Anche il ballo inventato dai punk è una caricatura: con il pogo — fatto di spintoni — è impossibile interagire. Ma «pogare» è diventato l’unico sfogo danzereccio per ampie fasce giovanili che non si riconoscono nella discoteca.

Paolo Prato, La musica italiana: una storia sociale dall’unità a oggi (Donzelli, 2010) Pag. 353.

In alto: i Ramones.

- “pogo” in Douglas–Harper Online Etymology Dictionary. Web.

- “pogare” Vocabolario online. Treccani. Web.

- “pogare” in Garzanti Linguistica. Web.

Foto: Pixabay.

George M. Pullman

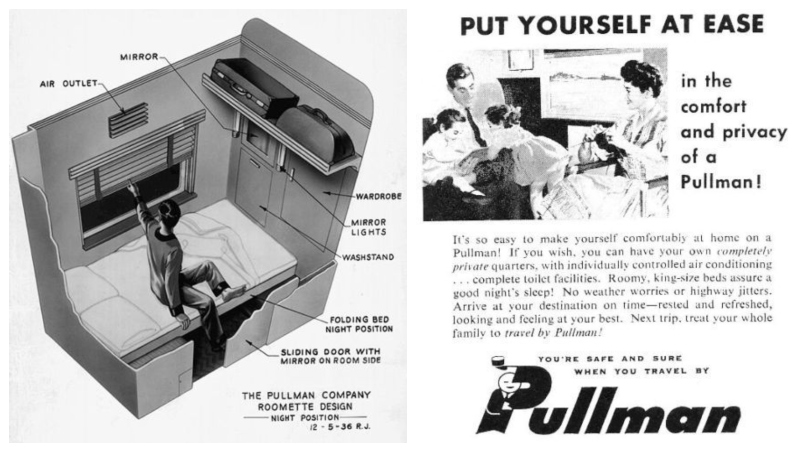

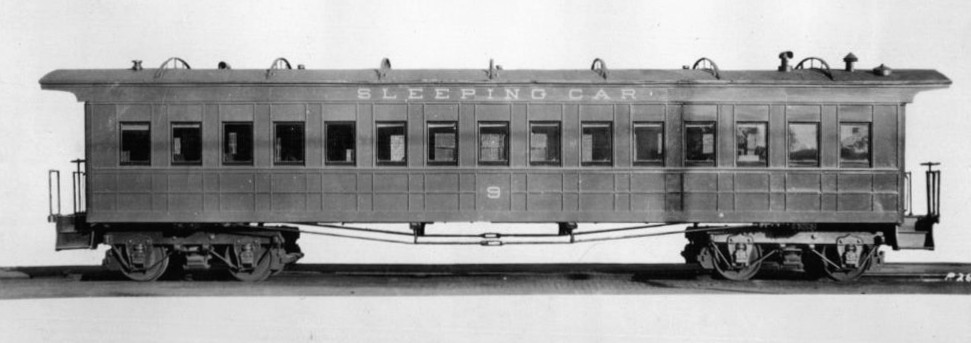

(s. m.) autobus da turismo, ossia per il trasporto di persone a medio e lungo raggio con finiture e servizi di lusso; torpedone. Desueto: in forma aggettivale invariabile (es. “carrozza pullman”), anche carrozza ferroviaria adibita a letti o comunque dotata di servizi di lusso. Deriva dal nome del progettista ed industriale americano George Mortimer Pullman (1831 – 1897) che nel 1862 aveva fondato a Chicago la Pullman Car Company per la costruzione di carrozze ferroviarie. La società si specializzò in particolare nelle carrozze letti, realizzando vetture particolarmente lussuose per lo standard dell’epoca, note come Pullman sleeper (cuccetta Pullman) o Pullman’s Palace Car. Oltre ai veicoli (in seguito produsse anche carrozze ristorante, vagoni per il trasporto di merci, tram e filobus) la società Pullman forniva il personale di servizio per le carrozze letti, che offriva ai passeggeri un servizio completo che andava dal facchinaggio al camerierato. Le carrozze letti di Pullman ebbero successo in Nordamerica e il termine pullman car divenne antonomastico per indicare qualunque carrozza letti dotata di un certo livello di comfort e servizi.

Carrozza Pullman del 1860 circa

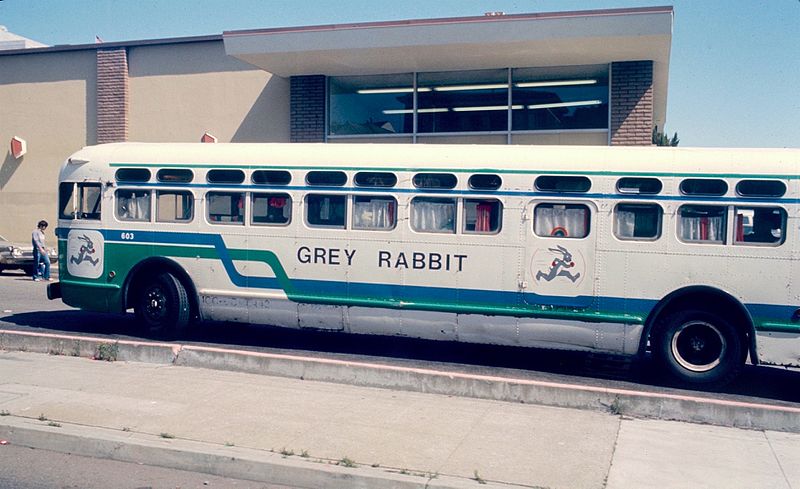

Per analogia con le carrozze letti ferroviarie, nel XX secolo fu coniato in inglese americano il termine auto pullman (con l’aggiunta del prefisso auto– da automobile) per gli sleeper bus, ossia servizi autobus notturni a lungo raggio con mezzi dotati di cuccette, l’equivalente su gomma dei treni notturni:

An auto pullman service has been established between San Antonio and San Angelo by the Gulf Transportation Company.

da National Taxicab and Motorbus Journal – Volume 2, 1922 – Pagina 55

Uno sleeper bus “Grey Rabbit” a San Francisco nel 1982 (Steve Morgan/Commons CC BY-SA 4.0)

In italiano il termine pullman si diffuse dal 1869 (De Mauro) dapprima per indicare le carrozze ferroviarie di lusso, poiché le carrozze letti iniziarono a diffondersi in Europa solo a partire dal 1872 con la fondazione in Belgio della “Compagnie Internationale des Wagons-Lits” (gestore tra l’altro del famoso Orient Express). Analogamente a quanto accadde in inglese americano, il termine fu esteso agli autobus in servizio extraurbano o a medio e lungo raggio nella variante auto–pullman o autopullman almeno dagli anni ’30 del Novecento (mediante l’aggiunta del prefisso auto–, usato come abbreviativo di automobile nella formazione di parole composte relative al trasporto su strada: es. autocarro, autorimorchio…). Nonostante l’origine straniera, il termine auto–pullman (così come autobus) sopravvisse al processo di italianizzazione voluto dal fascismo — che ne propose comunque la sostituzione con la parola torpedone — tanto da comparire nel 1936 anche sulla Critica fascista, rivista quindicinale del fascismo diretta da Giuseppe Bottai (allora ministro dell’educazione nazionale) dove si parla di un «viaggio in autopullman» . Successivamente, la caduta del prefisso auto– (come avvenuto per autobus → bus) determinò il passaggio da autopullman a pullman.

Nell’uso corrente il termine pullman è generalmente utilizzato per gli autobus da turismo per servizi charter o di linea a medio–lungo raggio (questi ultimi detti anche “corriere”), mentre il termine autobus indica per lo più quelli in servizio urbano. Da pullman è derivato il diminutivo pulmino, attestato dal 1970 (Cortelazzo–Cardinale op. cit.), che si riferisce ad autoveicoli per il trasporto passeggeri di piccole dimensioni, come minivan o minibus.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 313. ISBN 88–08–08878–2

- Nicola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 11ª ed., Bologna: Zanichelli, 1988.

- “pullman” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- Luedeking, Robert Pullman (Images of America) Charleston (SC): Arcadia Publishing/Whitman County Historical Society, 2015. ISBN 978-07385-8104-0

- “autopullman” in Dizionario Italiano, Repubblica. Web.

- “autopullman“/”pullman” in Dizionario De Mauro. Internazionale. Web.

- “pullman“/”pullman” in Dizionario Olivetti. Olivetti Media. Web.

- “pullman” in Dizionario Italiano Sabatini Coletti. Corriere Della Sera. Web.

- “pullman” in Dizionario Online. Treccani. Web.

- “pulmino” in Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 140

Foto sopra: © Yuri Bizgaimer/Fotolia #154744540

(s.m. pron. pùngibol)

- punchball, punching ball (1930) o punching-bag (1889), attrezzo sportivo costituito da una palla di gomma rivestita di cuoio, montato su un’asta flessibile o sospesa (a seconda della tipologia), utilizzato per l’allenamento nel pugilato e nelle arti marziali;

- per similitudine anche “macchina tirapugni” (ingl. punch machine), attrazione da fiera o sala giochi nella quale è possibile colpire una palla da punching ball e ottenere un punteggio per la forza; solitamente funzionante a gettone o moneta.

Deriva dall’adattamento della locuzione inglese punching ball [pḁ′nčiṅ bòol], da (to) punch “dar pugni” e ball “palla”. Il termine pungiball in italiano, oltre a indicare l’attrezzo sportivo, è usato anche in senso metaforico per indicare un “incassatore” ossia chi, come un punching ball, sopporta continui colpi, offese, accuse, polemiche senza perdere il controllo di sé:

E solo io so che significa alzarsi ogni giorno in orari assurdi ed essere il pungiball di migliaia di persone.

— da Italian Underground, Alessio Fabrizi, capitolo 37º

- “punching ball” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “punching ball” in Il Nuovo De Mauro — L’Internazionale. Web.

- “incassatore” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- [en] “punching” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

Immagine: una donna si allena con un “pungiball” ad Almaty in Kazakhstan, foto di Michael Starkie su Unsplash.

(scritto anche radical-chic) estremismo modaiolo; ostentazione per moda, esibizionismo o interessi personali di idee anticonformistiche e/o tendenze politiche affini alla sinistra radicale da parte di intellettuali e benestanti; l’appartenente alla borghesia che mostra tale atteggiamento. In italiano il significato del termine radical chic si è gradualmente esteso dal “concetto” (es. «…l’impegno, il politically correct e il radical chic…», Repubblica, 2004[1]) alla persona («Stavolta non è un dibattito da radical chic» Corriere della Sera, 23/10/2009), fino a diventare quest’ultima l’accezione più diffusa. È utilizzato anche come aggettivo (es. «le prediche radical chic di Jane fonda», Il Giornale, 7/3/1982).

Per estensione si riferisce anche allo stile di vita ed alla “moda” comunemente associata al radical chic, che dal punto di vista meramente esteriore è rappresentata da un «abbigliamento che viaggia fra lo sciatto e l’alta moda.»[2]

In tempi recenti, anche sulla scorta di un anti–intellettualismo crescente, il termine radical chic come altri analoghi (es. comunista col rolex, v. sotto) è spesso utilizzato con intento offensivo (in quanto considerato atteggiamento ipocrita) e in ambito sempre più generico per accusare di ipocrisia un ampio ventaglio di persone che va dall’intellettuale di sinistra al semplice moderato; mentre i populisti lo utilizzano per insultare chiunque non si allinei con la corrente populista del momento. Come dire: «se non sei con noi, sei radical chic.»

Origine

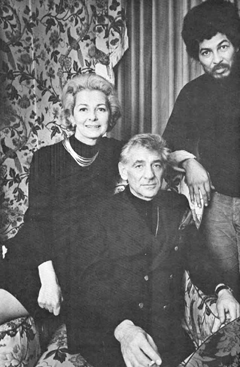

Leonard Bernstein (seduto al centro), con la moglie Felicia Montealegre (sinistra) and Don Cox (in piedi), “maresciallo di campo” del Partito delle Pantere Nere, nella casa dei Bernstein Park Avenue (Manhattan) durante famoso il party del gennaio 1970. Foto: New York Magazine.

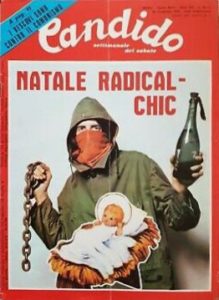

«Natale Radical-Chic»: copertina di Candido del settembre 1975. All’epoca era organo ufficioso del MSI-DN, partito politico di ispirazione neofascista.

In italiano

L’espressione arrivò in Italia nel 1972 con un famoso articolo di Indro Montanelli, “Lettera a Camilla” pubblicato il 21 marzo sul Corriere della Sera, con il quale si rivolgeva alla collega Camilla Cederna (1911 — 1997) identificandola come rappresentante dell’italico «magma radical-chic» che cullava i «bombaroli» durante gli anni di piombo. La Cederna si era infatti occupata della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato dalla questura di Milano dove si trovava accusato di coinvolgimento dell’attentato di Piazza Fontana del 1969.

Sinonimi ed espressioni affini

Esistono diverse espressioni che, se non perfettamente sovrapponibili, in linea generale hanno lo stesso significato di radical chic. Quasi tutte sono basate sull’accostamento ossimorico di un termine evocativo della tendenza politica vicina alla sinistra radicale ad un’altro che richiama invece all’agiatezza e alla borghesia (es. radicale → chic; comunista → Rolex; liberale → limousine, e così via).

- chic radicale, italianizzazione di radical chic (1982):

‘Chic radicale‘; e il termine è ormai entrato nel linguaggio comune per indicare lo snobismo sinistrorso delle classi più ricche.

Il Giornale, 7 marzo 1982.

- sinistra in cachemere: espressione nata verso la fine degli anni ’90, nella quale la pregiata lana cachemire viene citata come simbolo di lusso:

in Italia a tenere alta la bandiera dell’edonismo è la “sinistra in cachemire“.

L’Espresso, 1994, vol. 44. Pag. 128.

Il segretario del partito di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti (fino al 2006) fu soprannominato “compagno cachemere”[5] per la sua presunta abitudine di indossare maglioni pregiati.

- comunista col Rolex: questa espressione di introduzione recente (2017), analoga alla precendente, accosta il “comunista” al “Rolex”, appariscente e costoso orologio da polso tradizionalmente considerato simbolo di ricchezza. L’espressione nasce dal titolo di un brano pop-rap, intitolato “Comunisti col Rolex”, dei rapper italiani J-Ax e Fedez e pubblicato nel gennaio 2017 all’interno dell’album eponimo. Il termine poi è entrato anche nel linguaggio politico e giornalistico:

E se non fai la ola per i respingimenti «disumanitari», i salvinisti ti danno del comunista col Rolex.

Massimo Gramellini, “Com’è profondo il mare” in Corriere della Sera, 7 luglio 2018

- molotov & champagne fu il soprannome affibbiato negli anni ’70 (con un certo disprezzo da parte dei militanti di altri gruppi) a Potere Operaio, gruppo extraparlamentare di estrema sinistra composto dai figli dell’aristocrazia e dell’altissima borghesia prevalentemente romana.[6] Le “molotov” sono ordigni incendiari utilizzati nella guerriglia o nelle manifestazioni di piazza, mentre lo champagne è un vino spumante comunemente associato al lusso e alla festa.

- rivoluzionario da salotto: chi vorrebbe attuare una rivoluzione politica e sociale, ma dal “salotto”. Il termine è utilizzato già almeno dagli anni ’30 del Novecento, come dimostra un articolo su Il saggiatore:

Questi interrogativi che dovrebbero spingere gli occhi del borghese fino in fondo alla realtà di oggi, non sono posti, o sono appena accennati, per dare più colore alle fantasie europeiste del facile dicitore e rivoluzionario da salotto e da caffè.

da Il saggiatore pubblicazione di critica e filosofia, 1932. Pag. 414

Il “salotti borghesi” erano quelle riunioni mondane tenute a partire dall’Ottocento presso case private (nei “salotti”, appunto), solitamente a cadenza regolare, cui a membri della nuova borghesia e letterati prendevano parte per discutere di cultura e politica.

Inglese

- Abbiamo ovviamente radical chic, che nella sua lingua d’origine si riferisce però al concetto, alla moda di «ostentare opinioni radicali di sinistra» (Oxford Dictionary, op. cit.) ed allo stile di vita ad essa collegato, ma non alla singola persona come invece d’uso in italiano.

- Bolly bolschevist: (Regno Unito),[7] dove “Bolly” è abbreviazione di Bollinger, una marca di vino champagne. Il termine “bolscevico”, che nell’uso comune è sinonimo di “comunista”, è scelto più per l’effetto di allitterazione con “Bolly” (bol–, bol–) che per particolare riferimento alla dottrina del bolscevismo.

- champagne socialist:[8][9][7] è utilizzato nel Regno Unito e anche qui accosta il socialismo al costoso vino champagne. Si riferisce in particolare ai sostenitori del partito laburista che vivono nel centro di Londra e adottano un tenore di vita particolarmente elevato.

- chardonnay socialist: è la variante australiana e neozelandese e risale agli anni ’80, quando il vitigno chardonnay divenne molto popolare tra gli appassionati di vino in Australia.[10]

- Gucci communist: utilizzato in Sudafrica,[7] cita il marchio di abbigliamento di lusso “Gucci” in modo analogo a “comunista col Rolex”.

- latte socialist: (Irlanda) è il socialista che discute di politica mentre sorseggia comodamente caffè con latte[7] (in inglese latte è sinonimo di milky coffee, proprio il nostro “latte macchiato”[11]). Il termine è attribuito al politico irlandese Leo Varadkar, leader del partito democratico centrista Fine Gael e Primo ministro della Repubblica d’Irlanda dal giugno 2017. Il 21 ottobre 2017, intervistato durante una cena istituzionale del proprio partito presso il Burlington Hotel di Dublino, affermò riferendosi alla sinistra irlandese:

Some of them have tried to dismiss this budget as only providing a cup of coffee a week for people. [… ] I’d advise these latte socialists to think again about where they buy their coffee.[12]

- limousine liberal:[13] è un’espressione utilizzata negli U.S.A. dagli anni 1980[7] che accosta la limousine, autovettura di lusso, con la politica liberal che in inglese statunitense significa “progressista”, “socialdemocratico”[14]

- smoked salmon socialist: utilizzato in Irlanda, dove il “salmone affumicato” rappresenta il “piatto raffinato” per eccellenza.[15]

Francese

- bourgeois-bohème: abbreviato bo–bo, che associa la condizione sociale borghese all’atteggiamento bohèmien e risale alla fine dell’800. Si legge infatti nel Bel–Ami di Guy de Maupassant (1885):

Ce fut elle alors qui lui serra la main très fort, très longtemps ; et il se sentit remué par cet aveu silencieux, repris d’un brusque béguin pour cette petite bourgeoise bohème et bon enfant qui l’aimait vraiment, peut-être.

- gauche caviar: (“sinistra al caviale”) espressione risalente agli anni 1980[7] che accosta l’orientamento politico di sinistra con il caviale, cibo raffinato per antonomasia.

Tedesco

- Salonbolschewist o Salonkommunist: “bolscevico/comunista da salotto”,[16][7] equivalente all’italiano “rivoluzionario da salotto”.

- Toskana-Fraktion: [17] “partito della Toscana”, con riferimento alla frequentazione di luoghi di villeggiatura in Toscana da parte di politici e intellettuali.

Spagnolo

- hippie con osde: in Argentina è l’hippie con un’assicurazione sanitaria privata (OSDE è una delle maggiori agenzie assicurative sanitarie argentine).[7]

- izquierda caviar: “sinistra al caviale”, che deriva dal francese gauche caviar (v. sopra).[18]

- red set: è un’espressione di lingua inglese ma utilizzata in ambito ispanofono in Sudamerica (Cile)[18] che gioca sull’espressione →jet set, “alta società”, sostituendo però al jet il red (rosso), colore tradizionalmente associato alla politica di sinistra.

- whiskyerda:[18] portmanteu di whisky, nel senso di bevanda da intellettuali, e izquierda, “sinistra”.

Portoghese

- esquerda caviar: (Brasile), “sinistra al caviale” anch’esso dal francese gauche caviar (v. sopra).

Vedi anche: →gattopardismo.

Note

- [1]“Quanti complessi verso l’autorevole stampa straniera” Repubblica, 12/3/2004.↩

- [2]“Come creare un look radical chic” in Pianeta Donna. 25/4/2017. Web.↩

- [3]“chic” in Douglas Harper Online Etymology Dictionary. Web.↩

- [4]“chic” in Word Reference. Web.↩

- [5]Aldo Sofia “Il compagno Bertinotti, dal “Capitale” al popolo ciellino” TVSvizzera, 21/4/2016. Web.↩

- [6]Massimo Fini, “Molotov & Champagne” in Come Don Chishotte, 16/2/2005. Web.↩

- [7]

Oscar Rickett “From latte socialist to gauche caviar – how to spot good-time leftwingers around the world” in The Guardian, 23/10/2017.↩

- [8]

Matthew Moore, Sarah Graham, “Champagne socialists ‘not as left wing as they think they are” in The Telegraph, 14/7/2010.↩

- [9]

Ed Roobsky “So what’s the problem with champagne socialism?“↩

- [10]

“Meanings and origins of Australian words and idioms: C” in Australian National Dictionary Centre.↩

- [11]“latte” in Word Reference. Web.↩

- [12]

“Varadkar says he’ll move the time of his Ard Fheis speech so it doesn’t clash with Ireland–Denmark” in The Journal, 21/10/2017.↩

- [13]

“limousine liberal” in Urban Dictionary. Web.↩

- [14]“liberal” in Word Reference. Web.↩

- [15]“Smoked Salmon socialists and others” in Irish Times, 28/10/1998. Web.↩

- [16]

“Salonbolschewist“ nel dizionario Duden.↩

- [17]

“Kanzler kam erst spät zur Toskana–Fraktion” in Handelsblatt, 9 luglio 2003↩

- [18][spa] “Los rojos del redset…” in El Mostrador, 24/9/2014. Web.↩

Bibliografia e fonti

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 142.

Wolfe, Tom “Radical Chic: That Party at Lenny’s” in New York Magazine, 8 giungo 1970.

- Wolfe, Tom Radical chic: Il fascino irresistibile dei rivoluzionari da salotto Roma: Castelvecchi.

- De Filippi, Giuseppe “Scoprire lo chic radicale era facile, per scoprirne le strategie ci voleva un genio” in Il foglio. 16 maggio 2018. Web.

“radical chic” in Oxford Dictionary. Web.

- “Cosa sono i radical chic” in Il Post, 24 agosto 2014. Web.

- “radical–chic” in Vocabolario Treccani. Web.

(o reguetón nella grafia ispanica) genere musicale da ballo caratterizzato dall’incontro del reggae — in particolare la sua declinazione più minimale, il dancehall giamaicano, e il raggae en español[1] cantato a Panama dagli anni ’70 — ma anche di altri stili afro-caraibici,[2] con gli stilemi tipici dell’hip hop di origine statunitense, inclusi i suoni elettronici sincopati e la tecnica oratoria musicale del rapping, con testi però in lingua spagnola o spanglish. Nato a Porto Rico negli anni novanta dapprima come genere underground, il reggaetón ha conosciuto una diffusione pressoché mondiale nella decade successiva, con Gasolina di Daddy Yankee a sancirne nel 2004 l’ingresso nelle hit parade nordamericane ed europee, fino a diventare definitivamente un genere mainstream.

La parola raggaetón altro non è che l’accrescitivo di raggae, formata con l’aggiunta appunto del suffisso –on che in lingua spagnola indica qualcosa di grande (letteralmente ‘grande reggae’[3]) e l’interfisso –t– che ha la sola funzione estetica di interrompere l’accumulo di vocali che si avrebbe altrimenti in sua assenza (in pratica, ‘raggaeón‘ non suonava benissimo).

Il termine raggaetón fu usato per la prima volta nel 1994 dagli artisti Daddy Yankee e DJ Playero, cui è attribuita la paternità, che lo utilizzarono nell’albunm Playero 36 per descrivere il nuovo genere emergente a Puerto Rico che univa i ritmi raggae (il dembow giamaicano) e hip hop con il rap e il cantato in lingua spagnola. La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española si è espressa in favore della grafia reguetón, più vicina alle regole ortografiche della lingua spagnola.

Sottogeneri e generi derivati

- alternative raggaetón: genere nato negli anni 2000 come reazione alla ripetitività del ritmo dembow e degli stereotipi gangsta considerati da alcuni ormai scontati e ritriti; rispetto al raggaeton presenta suoni più complessi e ricercati, maggiori influenze dalle musiche tradizioni afro-caraibiche, dalla world music e anche dal rock en español. I testi, altrettanto crudi, sono però più intellettuali ed impegnati su contenuti sociopolitici e antirazzisti.

- bachatón: sottogenere nato dall’ibridazione del raggaetón portoricano con le melodie della bachata dominicana.

- cubatón: sottogenere nato dall’ibridazione del raggaetón portoricano con elementi della musica tradizionale cubana; a differenza del reggaeton i testi trattano per lo più di temi positivi come la gioia di vivere cubana, l’amore, il ballo e la festa. Questo stile ha avuto origine a Cuba alla fine degli anni ’90 ma poi è stato ripreso anche in America latina.

- raggaecrunk: sottogenere nato dall’ibridazione tra il raggaetón e il crunk, sottogenere del southern hip hop nato a Memphis (Tennessee) e caratterizzato dalla presenza di fischi, beat molto potenti e una forte componente elettrorap.

- [1]Il raggae originariamente era solo in lingua inglese, basti pensare a Bob Marley.↩

- [2]come la soca trinidadiana, la bomba e la plena portoricane, la salsa cubana, il mambo e la bachata↩

- [3]Come in italiano, in spagnolo l’accrescitivo può indicare non son solo qualcosa di grande in termini di dimensioni fisiche, ma anche in quelli qualitativi: es. solterón, (scapolone); richazón, (riccone).↩

- “Dj Playero coloca la evidencia de que Daddy Yankee y él fueron los creadores de la palabra Reggaeton” in Rapetón, 10/12/2015. Web.

- “Ya no sería ‘reggaetón’ sino ‘reguetón’” El Mundo, 12/11/2006. Web.

- “reguetón” in Fundéu BBVA. 24/11/2010. Web.

Foto in alto: show del gruppo reggaetón argentino Chocolate Remix, impegnato su temi femministi e LGBT, 2013 (foto: Laura Brégoli/Commons CC BY-SA 3.0)

(collo rosso) termine originariamente dispregiativo con cui ci si riferisce ai cittadini americani di etnica caucasica che vivono (o provengono) dagli stati meridionali degli Stati Uniti ed appartengono alla fascia economica medio–bassa della società. Il termine redneck significa letteralmente “collo rosso” e deriva evidentemente dall’abbronzatura dovuta all’esposizione al sole durante i lavori agricoli; un’altra teoria ne fa risalire l’origine ad una protesta di minatori dei primi del novecento, quando gli scioperanti indossarono una bandana rossa al collo.

Secondo lo stereotipo diffuso tra i connazionali del nord (→yankee), i redneck sono contadini o minatori o chiunque ne condivida i modi spicci; sono irascibili, rozzi ed ignoranti, caratterizzati da un lessico bizzarro e scurrile. Sempre secondo lo stereotipo, i redneck mangiano pollo fritto e maiale, abbondano con l’uso di alcolici (in particolare grappa distillata illegalmente, il moonshine), sono propensi alla rissa e molto meno propensi all’igiene; avulsi alla modernità, bigotti e conservatori, vivono in case rurali isolate o fattorie. La figura del redneck è spesso associata alla musica country e bluegrass.

Secondo Jim Goad, l’autore del provocatorio libro Redneck Manifesto[1] del 1998, paradossalmente sarebbero stati proprio i cittadini del sud ad inventare e diffondere lo stereotipo del redneck nel XIX secolo per nascondere la pressione sociale: i cittadini benestanti inventarono una figura sgradevole associata alle fasce più povere, cui attribuire la situazione di bassa istruzione, povertà e condizioni sanitarie precarie che affliggeva gli stati meridionali prendendone così le distanze. Tale divario sociale divenne ancor più evidente dopo la →guerra civile. Pur persistendo il senso classista e denigratorio dello stereotipo, questo è stato rovesciato dagli stessi cittadini del sud che lo rivendicano invece come simbolo di un “orgoglio sudista”, che si esprime ad esempio nelle “Olimpiadi Redneck” tenute in Georgia dal 1996.

Simili allo stereotipo del redneck sono quelli degli hillbillies, gli abitanti dei monti Appalachi, e degli hicks, gli abitanti delle zone rurali del Midwest.

- [1] Goad, Kim The Redneck Manifesto: How Hillbillies, Hicks, and White Trash Became America’s Scapegoats New York: Simon & Shuster, 1998.↩

- Maffi, Mario “redneck” in Americana: Storie E Culture Degli Stati Uniti

Dalla A Alla Z. Milano: Il Saggiatore, 2012. Pp. 526-527.

Immagine: San Augustine, Texas, 1939, contadini in città al sabato pomeriggio. Foto di Lee, Russell (1903 — 1986) — Library of Congress.

Il reattore “Chicago Pile–1” in un disegno di Melvin A. Miller (Argonne National Laboratory/Commons)

(ing.) arresto di emergenza di un reattore nucleare mediante l’inserimento contemporaneo di tutte le barre di controllo; arresto di emergenza di una macchina o impianto. Una leggenda fa risalire questo termine al primo reattore della storia, il Chicago Pile–1 costruito a Chicago dallo staff di Enrico Fermi nell’ambito del Progetto Manhattan. Quando il reattore fu reso critico per la prima volta, il 2 dicembre del 1943, la sicurezza sarebbe stata affidata in extrema ratio ad una barra di controllo in cadmio appesa ad una corda: se fosse accaduto «qualcosa di inaspettato», un addetto con un’ascia avrebbe tagliato la corda facendo cadere nel nocciolo la barra di cadmio, la cui reattività negativa sarebbe stata sufficiente –secondo i calcoli di Fermi– a spegnere la reazione a catena. Stando alla leggenda tale sistema era indicato negli appunti del fisico con la dicitura “Safety Control Rod Axe Man“ (uomo con l’ascia addetto alla barra di controllo di sicurezza), da cui l’acronimo S.C.R.A.M. che sarebbe rimasto ad indicare l’arresto di emergenza nel “gergo” nucleare. L’uomo con l’ascia sarebbe stato il fisico Norman Hilberry, ma una versione più pittoresca della leggenda sostiene che Fermi avesse addirittura assunto un boscaiolo per l’occasione.

Pulsante di SCRAM (Idaho N. Lab./Commons, CC-BY-SA 3.0)

Si tratterebbe però di un mito, come ha confermato una indagine di Tom Wellock, storico della U.S.NRC (l’Agenzia governativa statunitense per il nucleare), sulle origini del termine. Un resoconto del 1951 firmato dallo stesso Enrico Fermi, intitolato “Experimental production of a divergent chain reaction“, spiega che le barre di sicurezza del CP–1 erano due, azionate non da un “uomo con l’ascia” ma da un circuito elettromeccanico definito “SCRAM line”, come se il termine fosse già in uso e accettato. Tuttavia, nell’inesperienza e nell’eccitazione del momento, è possibile che l’eventualità di tagliare la corda che teneva le barre, nel caso non avesse funzionato il circuito elettromeccanico, fosse stata presa in considerazione come ulteriore misura di sicurezza. In una lettera del 1981 al Dr. Raymond Murray, il fisico Norman Hilberry (il presunto axe–man) scrisse:

La fisica Leona Marshall, unica donna nello staff del Chicago Pile–1, ricorda invece che fu il responsabile della strumentazione Volney “Bill” Wilson a chiamare per primo le barre di controllo “scram rods”, senza tuttavia specificare il motivo. Probabilmente fu un –ironico– riferimento al panico (come panic button), alla “via d’uscita”: il verbo to scram, attestato sin dal 1928 nell’inglese americano gergale, significa infatti lett. “filare via”, “tagliare la corda”, probabilmente dal tedesco schramm, imperativo singolare di schrammen “partire” (cfr. Douglas Harper). Un altro fisico del CP–1, Warren Nyer, conferma l’attribuzione a Wilson del termine scram, che sarebbe nato però da una battuta: alla domanda su cosa fare se qualcosa fosse andato storto, Wilson avrebbe risposto «you scram… out of there» ovvero «scappa… fuori di qui!»

- Wellock, Tom “Putting the Axe to the ‘Scram’ Myth” U.S.NRC Blog US Nuclear Regulatory Commission. 3 Mar. 2016. Web.

- Blackburn, Edwin “Scram! Reactor veteran recalls account of the birth of a key word in the nuclear vernacular” ORNL Reporter Oak Ridge National Laboratories — U.S. Department of Energy. n° 19, Sept. 2000. Web.

- AAVV The First Reactor Washington DC: U.S. Department of Energy, 1982. Pag. 14

- “scram” Wordreferences.com

- “scram (v.)” Online Etymology Dictionary Douglas Harper. Web.

- si ringrazia Enrico Fermi.

(dall’inglese, lett. “copia di neve”) catch structure, particolare tipo di cliché consistente nel riuso della struttura di una frase ben nota (es. una citazione o uno slogan), modificata per essere adattata ironicamente ad un nuovo contesto o per creare un nuovo messaggio differente da quello originale. La frase originale, pur modificata nei termini, resta riconoscibile nel pattern (es: «50 sfumature di grigio» → «50 sfumature di vino») sfruttando così la popolarità dell’enunciato originale. La facilità con cui è possibile creare infinite varianti scherzose, porta però all’abuso di questo modello e di conseguenza alla mancanza di originalità.

L’espressione snowclone fu coniata nel 2004 dal professore di economia e sceneggiatore televisivo Glen Withman in risposta al linguista Geoffrey K. Pullum relazione ad un caso specifico, ossia una frase apparsa su The Economist dell’11 ottobre 2003:[1]

Con questa affermazione, basata su una leggenda metropolitana secondo la quale il vocabolario degli eschimesi avrebbe 40, 50 o addirittura 100 parole (a seconda delle versioni) per descrivere la neve, l’autore intendeva scherzare sulla presunta attitudine tedesca allo zelo, suggerendo che se per gli eschimesi la neve è tanto importante da avere numerosi vocaboli per descriverla, allora per lo stesso motivo i tedeschi dovrebbero avere molte parole per la Bürokratie (sottinteso: essendo questa la loro principale preoccupazione). A parte il fatto che non è vero che gli eschimesi abbiano così tante parole per descrivere la neve, è vero però che sostituendo i “tedeschi” con qualunque altro popolo, gruppo o categoria di persone, e la “burocrazia” con qualunque concetto cui questo gruppo si ritiene debba essere particolarmente interessato, è possibile replicare il modello all’infinito. Si legge infatti, ad esempio, su Edmonton Sun nel 2007:

Si tratta quindi di un phrasal template[3] o catch structure,[4] cioè una struttura dalla quale si possono generare nuove frasi ad effetto semplicemente sostituendo alcune parole al suo interno.

Pullum rilevava che, se il modello «se gli eschimesi hanno N parole per la neve, allora…» era un espediente molto frequente tra gli «scrittori privi di immaginazione»,[5] non era l’unico esempio: identificò ad esempio una infinità di varianti del celebre slogan «Nello spazio nessuno può sentirti urlare» del film Alien del 1979 mentre Glen Withman registrò nel 2004 un uso smodato della formula «X is the new Y», derivata probabilmente dall’errata citazione di una frase della celebre giornalista di moda Diana Vreeland («I adore that pink! Is the navy blue of India» New York Times, marzo 1962[6]); che nel 2013 avrebbe generato anche il titolo di una popolare serie TV, Orange is the new black. In questo caso si vuole suggerire che la nuova tendenza (“X”) abbia sostituito un classico (“Y”): ad esempio, «rock is the new jazz» (The Guardian, 31/03/2017).

Il problema di queste frasi-clone è che sono spesso talmente ritrite da non essere più né originali, né divertenti, tanto che Pullum le definì «frasi in kit per scrittori pigri»[6] o ancora «cliché adattabili da montare».[7] Queste locuzioni erano però troppo lunghe e Pullum rilevava la mancanza di un termine preciso (e conciso) per definire «un’espressione o frase multi-uso, personalizzabile, immediatamente riconoscibile e ben rodata che, citata a proposito o a sproposito, può essere utilizzata in una gamma illimitata di varianti scherzose da giornalisti e autori dotati di scarsa inventiva».[6] La parola cliché è infatti troppo generica (è cioè un “iperonimo”), perché si tratta di un particolare tipo di cliché, ma non è nemmeno una “allusione letteraria”, perché «queste cose non hanno alcun modo di essere [considerate] letterarie».[6]

Fu quindi Glen Withman sul blog Agoraphilia a proporre il termine snowclone[8][9] letteralmente “clone di neve”, evidente allusione alla frase «se gli eschimesi hanno N parole per la neve…» da cui aveva avuto inizio la discussione. Con la “benedizione” di Pullum, snowclone divenne il nome comune di questo tipo di cliché: «Hearing no other nominations, I now hereby propose that they be so dubbed. The clerk shall enter the new definition into the records».[9] La voce snowclone è stata in seguito registrata da Wikipedia (in inglese) il 4 novembre 2005.

Esempi

Anche la lingua italiana corrente, soprattutto nell’uso giornalistico, presenta svariati snowclone. Ad esempio:

- se gli eschimesi hanno [N/molte] parole per la neve, allora … – lo snowclone per antonomasia è ampiamente utilizzato anche in italiano: «gli eschimesi hanno molte parole per la neve come gli irlandesi per la pioggia» (da una guida turistica).

- 50 sfumature di… qualunque cosa: dal titoli dei romanzi della trilogia 50 sfumature (Fifty Shades) di E.L. James, da cui furono tratti tre film omonimi.

- ed è subito… es. «ed è subito teatro»: dalla citazione della poesia Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo (1930).

- è…, bellezza! es. «È la cultura, bellezza!» (Repubblica, 27-12-2008 ), da una battuta del film L’ultima minaccia (Deadline – U.S.A. 1952, regia di Richard Brooks): «È la stampa, bellezza! La stampa! E tu non ci puoi far niente! Niente!»

- …, chi era costui? Dalla citazione di una battuta di Don Abbondio ne I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: «Carneade! Chi era costui?»

- …? No grazie! Dal motto del Movimento Anti-Nucleare: «Energia nucleare? No grazie» (1975).

- …, questo sconosciuto. Dal titolo del saggio di Alexis Carrel: L’uomo, questo sconosciuto (1935).

Note

- [1]Language Log, 21/10/2003 (op. cit.)↩

- [2]cit. in McFedries (op.cit)↩

- [3]Liberman in Language Log, 15/01/2004 (op. cit.)↩

- [4]Crystal, David, The Encyclopedia of the English Language Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 178.↩

- [6]Pullum in Language Log, 27/10/2003 (op. cit.) Pullum in Language Log, 27/10/2003 (op. cit.)↩

- [6]cit. in Zimmer, Benjamin“On the trail of ‘the new black’ (and ‘the navy blue’)” in Language Log, 28/12/2006↩

- [7]«some-assembly-required adaptable cliché frame», che riprende la dicitura some assembly required (necessita di assemblaggio) spesso riportata sulle confezione dei kit di montaggio. Cfr. Pullum in Language Log, 16/01/2004 (op. cit.)↩

- [8]Whitman in Agoraphilia (op. cit.)↩

- [9]Pullum in Language Log, 16/01/2004 (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- E. C. Traugott in AA.VV. Grammaticalization – Theory and Data. John Benjamins Publishing, 2014. Pag. 98.

- “Pilling cliché upon cliché – the snowclone” in New Scientist, vol. 192, 2006. Pag. 80.

- McFedries, Paul The complete idiot guide to weird word origins: over 500 strange stories of the world’s oddest word and phrases. Penguin, 2008. Pag. 167-168. ISBN 978-1592577811

- Pullum, Geoffrey K. “Bleached conditionals.” in Language Log. University of Pennsylvania. 21/10/2003. Web.

- Pullum, Geoffrey K. “Phrases for lazy writers in kit form” in Language Log. University of Pennsylvania. 27/10/2009. Web.

- Liberman, Mark. “Phrases for lazy writer in kit form are the new clichés” in Language Log. University of Pennsylvania. 15/01/2004. Web.

- Whitman, Glen “Snowclones” in Agoraphilia. 16/01/2004. Web.

- Pullum, Geoffrey K. “Snowclones: lexicographical dating to the second.” in Language Log. University of Pennsylvania. 16/01/2004. Web.

Foto in alto: Pxhere [PD].