1914–2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – La “Tregua di Natale”, da Illustrated London News del 9 gennaio 1915.

Non avrei perso l’esperienza di ieri neanche per la cena di Natale più bella in Inghilterra. Da una lettera di un soldato inglese datata 26 dicembre 1914

Il 24 dicembre 1914 l’Europa era un continente in guerra e centinaia di migliaia di soldati si trovarono a che fare con la sporcizia e le mille difficoltà delle trincee anziché essere a casa con le proprie famiglie. In quel primo Natale di guerra molti soldati sentirono forte il richiamo della tradizione e sia sul fronte occidentale sia su quello orientale scoppiarono spontanee delle tregue tra gli eserciti. Vicino a Ypres i soldati inglesi all’improvviso si allertarono vedendo delle luci apparire sulle trincee tedesche: erano alberi di Natale e lo stesso gesto fu ripetuto in altri settori. Il soldato bavarese Carl Mühlegg si fece 15 chilometri a piedi fino a Comines per comprare un albero di Natale e tornò alla sua trincea in prima linea; iniziò a giocare a fare Babbo Natale e invitò il comandante della compagnia ad accendere le candeline sull’albero ed a fare gli auguri ai commilitoni, al popolo tedesco e al mondo intero. Proprio nel settore di Mühlegg allo scoccare della mezzanotte soldati tedeschi e francesi abbandonarono le trincee per incontrarsi nella “terra di nessuno” scambiandosi gli auguri, souvenir e doni di fortuna. Lo stesso episodio si ripeté in diversi tratti delle 500 miglia del Fronte Occidentale; in altri settori la tregua arrivò dopo una sfida di canti con i tedeschi che iniziarono intonando Stille Nacht a cui gli inglesi risposero con l’equivalente Silent Night; da altre parti invece la gara di cori passò al patriottismo con tedeschi e francesi che si alternavano a colpi di «Deutschland über alles» e Marsigliese. A Saint-Yvon, in Belgio, inglesi e tedeschi si sfidarono in una partita di calcio che i tedeschi vinsero per 3 a 2. In Galizia sul Fronte Orientale le truppe austriache ricevettero l’ordine di non sparare se non provocate e i russi fecero altrettanto; nel settore di Przemysl alcuni uomini che assediavano la città posero tre alberi di natale nella terra di nessuno con su un biglietto di auguri rivolto agli “eroi di Przemysl” e lungo il fronte orientale soldati austriaci e russi si incontrarono nella terra di nessuno per scambiarsi tabacco e carne. La stessa cosa si ripeté giorni dopo quando i soldati dello Zar festeggiarono il Natale ortodosso russo che per via del calendario Giuliano non combacia con il Natale cattolico e protestante. La tregua di Natale permise inoltre di recuperare i corpi dei commilitoni abbandonati nella terra di nessuno per dar loro degna sepoltura.

2 – Soldati tedeschi e britannici (questi ultimi della Northumberland Hussars, 7th Division, Bridoux-Rouge Banc Sector) si incontrano nella “terra di nessuno” durante la tregua di Natale del 1914.

La fraternizzazione che scoppiò spontanea al fronte spaventò non poco gli alti vertici dello stato maggiore, di tutti gli eserciti, e fu ordinato di riprendere i bombardamenti quanto prima; quando il 31 dicembre i tedeschi ripresero gli attacchi vicino a Ypres i soldati francesi si risentirono non poco e il giorno dopo un ufficiale bavarese andò a scusarsi affermando che l’ordine era arrivato dall’alto. In altri settori invece la guerra proseguì come sempre anche la vigilia di Natale e anziché i canti natalizi i tedeschi intonarono «français kaputt» e «lunga vita al Kaiser», mentre gli inni nazionali che altrove erano stati intonati goliardicamente qui venivano cantati per accompagnare i bombardamenti; in alcuni casi dei soldati morirono mentre abbandonavano la trincea per tentare di stabilire la tregua. Anche la famigerata Legione Straniera francese rispettò la tregua di Natale ma non ovunque: in Alsazia il colonnello Giuseppe Garibaldi, nipote dell’eroe dei due mondi, lanciò un attacco contro le linee tedesche il 25 dicembre che costò la vita a suo cugino Bruno Garibaldi. Non tutti i soldati condividevano la tregua in quanto in loro era ancora forte il risentimento per i compagni uccisi nei giorni precedenti. Un caporale austriaco di nome Adolf Hitler, che militava nell’esercito tedesco, era invece indignato dalla tregua natalizia perchè la considerava contraria allo spirito bellico. Stando a Martin Gilbert e Stanley Weintraub sul fronte occidentale furono quasi sempre i tedeschi a dar il via alla tregua intonando un canto o attraverso un messaggio. Nella lettera alla madre il sottotenente Dougan Chater dalla trincea di Armentières scrisse così ciò che aveva visto:

Credo di aver visto oggi una delle scene in assoluto più incredibili. Questa mattina verso le 10 sbirciavo fuori dal parapetto quando scorsi prima un tedesco, che agitava la mano in segno di saluto, e poi altri due sbucare dalla trincea e avanzare verso di noi. Stavamo per aprire il fuoco quando ci accorgemmo che non avevano il fucile, così uno dei nostri andò loro incontro. In quattro e quattr’otto il terreno fra le due trincee pullulava di uomini e ufficiali di ambo le parti, che si stringevano la mano e si auguravano buon Natale.

Lo spettacolo di migliaia di uomini che abbandonavano le armi per fraternizzare in una pausa della più grande e spaventosa guerra che l’umanità avesse mai visto fu qualcosa di davvero eccezionale. Negli anni successivi di guerra ci furono altre tregue di Natale lungo il fronte senza però raggiungere più la diffusione che ebbe nel 1914. La tregua di Natale del 1914 ha ispirato un film nel 2005 Joyeux Noel – Una Verita’ Dimenticata Dalla Storia e nel 2014 un cortometraggio pubblicitario della catena di supermercati Sainsbury’s, realizzato per il centenario della Grande Guerra:

In ambito musicale alla tregua di Natale sono ispirati i video della canzone Pipes Of Peace di Paul McCartney e Sono Più Sereno

delle Vibrazioni. Tra le canzoni, si possono citare anche Christmas in the Trenches

di John McCutcheon (dall’album Winter Solstice

del 1984), Christmas 1914

dell’inglese Mike Harding (1989) e Belleau Wood dello statunitense Garth Brooks (1997).

Quel 25 dicembre del 1914 in molte parti del fronte di guerra gli uomini preferirono comportarsi da esseri umani anziché continuare ad essere carne da macello per mitragliatrici e cannoni. Oltre agli auguri per la festività natalizia l’augurio che quegli uomini si scambiarono fu anche di arrivare presto ad un accordo di pace, ma purtroppo per vedere la fine della guerra si dovette attendere ancora quattro anni. ∎

Bibliografia e fonti

- Hastings, Max, Roberto Serrai. Catastrofe 1914. L’Europa in guerra

. Vicenza: Neri Pozza, 2014.

- Gilbert, Martin. La grande storia della prima guerra mondiale

. Milano: Mondadori, 1998.

- Klein, Christopher “World War I’s Christmas Truce, 100 Years Ago.” History.com. A&E Television Networks, 19 Dec. 2014. Web. 23-12-2014.

- “Rigiocata in Inghilterra La Partita Delle Tregua Di Natale 1914.” Euronews. 18 Dec. 2014. Web. 23-12-2014.

Immagini

- A. C. Michael, da Illustrated London New del 9 gennaio 1915. L’immagine era titolata «British and German Soldiers Arm-in-Arm Exchanging Headgear: A Christmas Truce between Opposing Trenches» (cfr.)

- Robson Harold B, 25-121914 [PD] Imperial War Museum

1914–2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – Agosto 1914: un vagone ferroviario carico di soldati tedeschi in partenza per la Francia «da Monaco via Metz per Parigi» («Von München über Metz nach Paris»). La scritta più piccola a destra nella foto che dice invece «vagone-letto fornito di birra dell’Hofbräuhaus di Monaco» (Bundesarchiv).

Certo è un ottimo sport; ma all’esercito l’aereo non serve a nulla.

Generale Ferdinand Foch

Nell’estate del 1914 i tedeschi erano convinti che sarebbe bastato poco tempo per arrivare vittoriosi a Parigi ma le loro speranze furono presto vanificate. L’immobilità della guerra di trincea indusse le potenze in conflitto a ricorrere a ingegno, astuzia e ad una buona dose di cinismo pur di venir fuori dal pantano della prima guerra mondiale: il risultato il più delle volte, oltre a cambiare il modo di fare la guerra, fu un nuovo orrore. In tutto questo però vi fu anche chi superò le barriere nazionali e di parte fino a diventare leggenda collettiva.

Armi chimiche

Alle ore 17 del 22 aprile del 1915 nel villaggio belga di Ypres risuonarono fragorose le esplosioni delle cannonate e delle granate tedesche ma poco dopo, a fare più danni delle cannonate, arrivò sul fronte franco-inglese una nebbia venefica di un colore tendente al grigio-verde. Quella nebbia altro non era che cloro allo stato gassoso, altamente tossico, che si utilizzava per le tinture chimiche; il suo effetto sull’organismo umano era di causare un versamento di liquidi nei polmoni provocando una morte per annegamento. La convenzione dell’Aja del 1899, firmata anche dalla Germania, vietava l’uso di armi chimiche ma i tedeschi trovarono una scappatoia “formale”: la convenzione infatti proibiva l’uso di gas per mezzo di proiettili di artiglieria e i tedeschi fecero così ricorso a delle bombole di gas posizionate sulle trincee. Il 22 aprile grazie al vento che soffiava nella direzione francese i tedeschi aprirono seimila bombole, dando origine ad una nebbia tossica di cloro larga sei chilometri. Per una beffarda ironia della sorte i tedeschi non approfittarono del profondo varco aperto nelle linee difensive francesi in quanto non si aspettavano un simile “successo” e pertanto non avevano uomini a sufficienza per occupare le posizioni. L’uso del gas da parte tedesca causò un’ondata di indignazione [1] ma ben presto anche gli altri contendenti fecero ricorso alle armi chimiche, sviluppando sia nuovi gas sia le relative contromisure (ovvero le maschere antigas). Gli inglesi nel loro primo attacco con armi chimiche ebbero la sfortuna di incappare in un repentino cambio di vento, cosicché il gas tornò sulle trincee inglesi uccidendo centinaia di soldati; i francesi nel dicembre del 1915 invece impiegarono sul campo di battaglia un nuovo gas, il fosgene, che aveva la caratteristica micidiale di essere incolore e pertanto a differenza del cloro, non poteva essere avvistato a distanza. La ricerca di gas sempre più micidiali continuerà fino alla fine della guerra. Nel giugno del 1916 a Verdun i tedeschi violarono definitivamente la convenzione dell’Aja e utilizzarono l’artiglieria per lanciare i gas: in questo caso il gas era il disfogene, variante del fosgene, in grado di distruggere i filtri delle maschere anti-gas. L’attacco a Verdun alla fine fu respinto ma i tedeschi non finirono di creare nuovi gas e nel 1917 lanciarono il più micidiale di tutti i gas sperimentati durante la Grande Guerra: i tedeschi l’avevano nominata “croce gialla” ma è passato alla storia come “iprite”, dal nome del villaggio di Ypres dove era stato utilizzato la prima volta, o “gas mostarda”, per via del colore e dell’odore. Il gas mostarda non era letale ma provocava vesciche sulla pelle consumandola e causando dolori lancinanti. Il gas mostarda pur non essendo letale è diventato il più tristemente famoso dei gas utilizzati per via dell’alto numero di feriti e per l’entità delle ferite inferte. Alla fine della guerra saranno più di una ventina gli agenti chimici utilizzati come arma dalle varie potenze; essi rappresentano il primo impiego di armi di distruzione di massa nella storia.

2 – 1918, soldati del 12th Royal Scots (Reggimenti Scozzesi) in trincea a Méteren (Francia) con le maschere antigas, 1918.

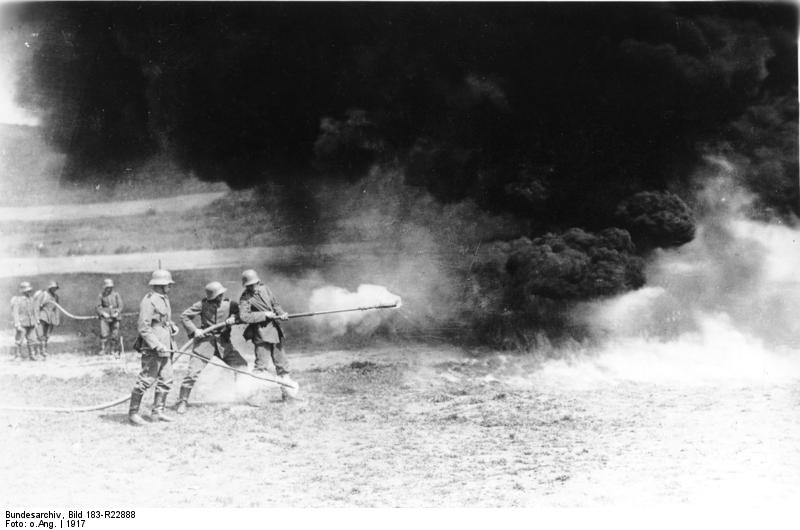

Lanciafiamme

Il 30 luglio del 1915 non lontano da Ypres i tedeschi utilizzarono per la prima volta i lanciafiamme: un muro di fuoco si abbatté sulle trincee inglesi. Le urla strazianti e la vista dei corpi carbonizzati dei commilitoni generarono il panico, inducendo i soldati a fuggire dalle trincee diventando così facili obiettivi per i mitraglieri tedeschi appostati sulle trincee. Gli inglesi erano indignati e infuriati per questa nuova arma e pianificarono un contrattacco che individuò il punto debole dell’arma tedesca: il serbatoio posizionato sulla schiena. I lanciafiamme tedeschi esplosero sotto i colpi dei tiratori scelti inglesi che alla fine recuperarono le posizioni perdute tornando così al punto di partenza del 30 luglio. Dopo l’utilizzo da parte tedesca anche in questo caso inglesi e francesi adottarono i lanciafiamme anche se il contrattacco inglese ne aveva evidenziato il limite. L’Italia una volta entrata in guerra oltre ad adottare un lanciafiamme simile a quello tedesco adottò anche un lanciafiamme statico per scopi difensivi.

3 – Soldati tedeschi provano un lanciafiamme, 1917.

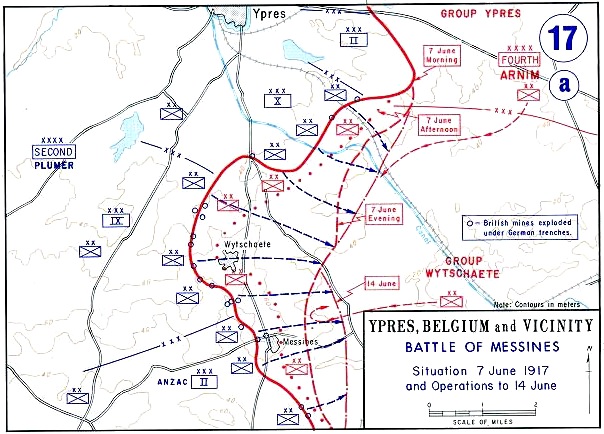

L’esplosione di Messines

Le alture di Messines, sempre poco distante da Ypres, furono una posizione cruciale in mano ai tedeschi fin dall’inizio della guerra. Gli inglesi per mesi scavarono tunnel, alti un metro e venti e larghi sessanta centimetri, sotto le trincee tedesche posizionando venti “mine”, ovvero tonnellate di tritolo. Dopo quasi due anni di lavori una rete di ventuno tunnel, per quasi 8 chilometri di lunghezza, era pronta con quattrocentocinquanta tonnellate di tritolo posizionate. Il 7 giugno del 1917 le diciannove mine (una era stata individuata e fatta brillare dai tedeschi) esplosero simultaneamente dando vita all’esplosione più grande che la storia avesse mai visto:[2] tutti i soldati tedeschi nel raggio di sessanta metri dall’esplosione morirono sul colpo, le esplosioni fecero vibrare le finestre fino a Londra e furono registrate come terremoto in Svizzera. Lo shock per i tedeschi, che videro letteralmente i corpi dei propri compagni piovere dal cielo, fu tremendo e gli inglesi conquistarono Messines. L’operazione di Messines fu un episodio unico e non più ripetibile.

4 – Mappa della battaglia di Messines del 17 giugno 1917 (US Military Academy).

Aviazione

Nei primi mesi di guerra l’unico ruolo affidato all’aereo fu quello della ricognizione. Successivamente e molto lentamente gli aerei furono utilizzati come strumenti di contatto visivo tra i vari reparti di fanteria in modo da indirizzarla durante la battaglia e avvisare di eventuali contrattacchi in essere. Contemporaneamente l’equipaggiamento aereo si arricchiva di armi e vennero messi a punto meccanismi in grado di permettere di utilizzare una mitragliatrice anteriore nonostante le eliche. Pian piano l’aviazione divenne la “cavalleria dell’aria” e della cavalleria, ormai inutilizzabile nella nuova guerra, conservò alcune tradizioni come gli emblemi sugli aerei; quello di un campione italiano, Francesco Baracca, sarà poi donato ad Enzo Ferrari ed è tuttora il simbolo di una delle auto più famose al mondo.

5 – Francesco Baracca con il suo SPAD S.XIII: sulla carlinga il famoso “cavallino rampante” poi simbolo della Ferrari.

Come i cavalieri medievali ben presto un uomo diventerà una leggenda: il barone Manfred Albrecht Von Richthofen meglio noto come il Barone Rosso. Il suo “circo volante” era una delle squadre aeree più famose della Grande Guerra e insieme agli altri team tedeschi, o caroselli, misero in seria difficoltà la supremazia aerea dell’Intesa. In termini assoluti di “duelli” aerei altri piloti hanno superato Von Richthofen ma nessuno ha mai avuto lo stesso impatto sull’immaginario collettivo: al di là di libri e film su di lui, il Barone Rosso infatti pur non apparendo mai è il nemico nemmeno tanto immaginario dello Snoopy aviatore; nella serie Gundam uno dei protagonisti, Char Aznable, essendo un pilota formidabile ha il diritto di colorare i proprio mezzi di rosso e questo viene popolarmente considerato un riferimento al Barone Rosso.

6 – L’Albatros D.V di Manfred Von Richtofen (B.Huber, CC BY-SA 3.0).

7 – Un poster di propaganda britannico della prima guerra mondiale che faceva leva sulla paura suscitata dagli “Zeppelin” tedeschi.

Molto meno cavalleresco fu invece il primo blitz aereo della storia: il 19 gennaio 1915 i dirigibili ideati dal conte Von Zeppelin bombardarono obiettivi militari sulla costa orientale dell’Inghilterra ma la scarsa precisione del bombardamento causò anche sei vittime tra i civili. Il Kaiser aveva approvato con riluttanza l’utilizzo del bombardamento aereo e aveva richiesto che fossero indirizzati solo contro obiettivi militari; successivamente tenuto all’oscuro della scarsa precisione del bombardamento aereo il Kaiser approvò un attacco sul porto di Londra. Pur sapendo di non poter evitare di colpire i civili come ordinato dal Kaiser, l’alto comando tedesco optò per una campagna sempre più aggressiva degli zeppelin contro l’Inghilterra causando il panico tra la popolazione. Alla fine gli inglesi riusciranno a implementare adeguate difese contraeree e ad abbattere i dirigibili, riducendone così l’utilizzo da parte tedesca. Il vaso di Pandora ormai era stato aperto: gli aerei conquisteranno sempre più importanza negli eserciti e nel successivo conflitto mondiale la loro potenza di fuoco sarà in grado di distruggere intere città.

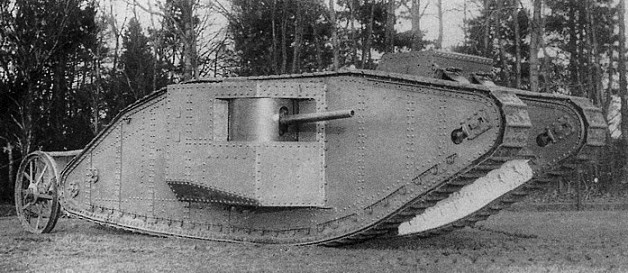

Carro armato

Il 15 settembre 1916 una nuova arma compare sul campo di battaglie delle Somme: il carro armato. Il nuovo mezzo tuttavia non ha avuto una genesi semplice. Denominato tank (la cui traduzione letterale è cisterna) con lo scopo di fuorviare il nemico era in realtà conosciuto nell’ambiente militare inglese con il nome di “nave di terra” o anche “incrociatore di terra” in quanto il progetto era in capo all’Ammiragliato. Infatti inizialmente scartato nel 1915 dall’esercito inglese il progetto fu ripreso e sostenuto da Churchill che diede vita al Comitato per le navi di terra all’interno dell’Ammiragliato. Dopo non poche difficoltà tecniche, dovute ad una mancanza di chiare indicazioni tattiche sull’utilizzo dell’arma e al generale scetticismo, il 2 febbraio del 1916 si ebbe infine il primo collaudo: l’esito della prova del carro, ribattezzato “Big Willie” o anche “Mother”, fu soddisfacente e furono commissionati i primi quaranta esemplari (poi aumentati a centocinquanta)[3]. Nell’estate del 1916 mentre i primi equipaggi venivano addestrati il comando inglese sceglieva un nome per i carri che fosse plausibile con i grossi teloni utilizzati per nasconderli da sguardi indiscreti: le opzioni erano tank, cistern e reservoir. Le misure precauzionali funzionarono e quando il tank ebbe il battesimo del fuoco la sorpresa del nemico fu totale. Le cose non andarono però tutte nel verso giusto: non dando ascolto agli uomini del progetto, i militari impiegarono l’arma troppo presto e in malo modo mettendone a repentaglio la sopravvivenza ma soprattutto riportando le posizioni in stallo. Solo con l’offensiva di Cambrai nel novembre del 1917 il carro armato fu impiegato con discernimento e iniziò a risultare determinante per le sorti del conflitto. Vent’anni dopo il timido inizio il carro armato sarà al centro delle vicende belliche sulla terraferma.

8 – Carro armato britannico British Mark I alla Somme, 1916.

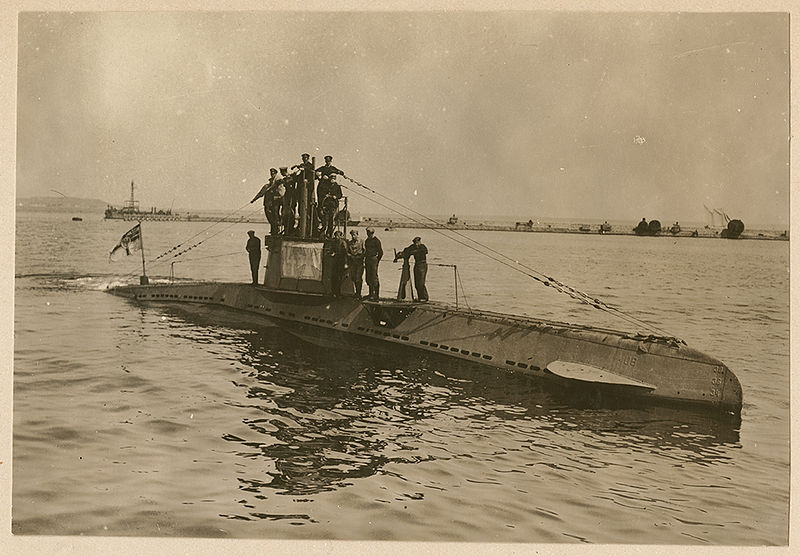

Sommergibili

La Grande Squadra della Marina britannica era un nemico troppo forte per poter essere affrontato in mare aperto dalla Marina tedesca. L’ammiraglio Von Tirpitz ideò quindi una strategia sull’utilizzo indiscriminato dei sommergibili contro navi britanniche al fine di strangolare economicamente la Gran Bretagna; inoltre le mine posizionate e i sommergibili avrebbero logorato lentamente la marina da guerra inglese fin quando non si fosse presentata un’occasione favorevole per un attacco a sorpresa. A seguito delle forti proteste americane, praticamente un ultimatum, per l’affondamento del Lusitania i tedeschi si videro costretti ad interrompere la loro strategia nell’aprile del 1916 per poi riprenderla lentamente nell’autunno dello stesso anno. Gli U-boot tedeschi erano micidiali e a gennaio del 1917 metà del naviglio mercantile britannico era stato affondato. L’utilizzo crescente da parte inglese delle “navi-Q”, ovvero di navi mercantili dotate di equipaggiamento militare e con a bordo militari addestrati ad hoc, tolse ai tedeschi le ultime remore e il 1 febbraio del 1917 la Germania proclamò la guerra sottomarina “indiscriminata”: tutte le navi sarebbe state affondate senza preavviso quale che fosse il loro utilizzo. Su questa decisione che comportava di fatto l’entrata in guerra degli Stati Uniti (unita al fatto che la Germania tentò di influenzare il Messico al fine di far loro dichiarare guerra agli USA) pesò non poco il timore tedesco sulla propria tenuta economica e si optò quindi per utilizzare i sommergibili per indurre l’Intesa al crollo economico. Durante la seconda guerra mondiale i nazisti misero di nuovo in atto con successo la strategia di Von Tirpitz.

9 – U-boat tedesco UB14 nel Mar Nero, primavera 1918

Spionaggio

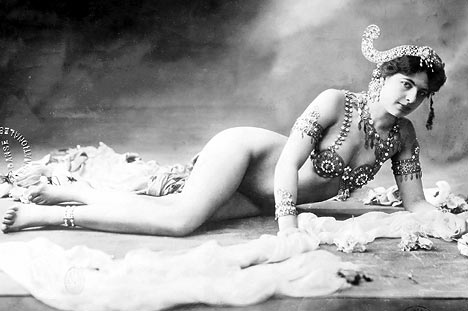

A differenza degli assi dell’aviazione le spie sono vecchie come il mondo e hanno sempre lavorato dietro le quinte dei conflitti rimanendo anonime. Con la Grande Guerra e i moderni mezzi di comunicazione lo spionaggio diventa un vero e proprio fronte di guerra trasversale in cui è fondamentale sia conoscere le intenzioni dell’avversario sia tenere compatta l’opinione pubblica interna. Le spie una volta scoperte solitamente finiscono davanti un plotone d’esecuzione e poi dimenticate eppure la Grange Guerra ne ha consegnato una alla leggenda: Mata Hari. Nata a Leeuwardenin Olanda il 7 agosto del 1876 Margaretha Geertruida Zelle si sposò con un ufficiale coloniale olandese e lo seguì in Indonesia dove rimase fino al 1902. Tornata in Europa si stabilì poi a Parigi dove divenne una famosa interprete di danze orientali. Divorziata dal marito ebbe un’intensa attività mondana e non pochi facoltosi amanti. Donna di grande fascino, cultura e intelligenza nel 1914 divenne una delle più abili spie tedesche con il nome in codice “H21”. Mata Hari però confidò troppo in sé stessa e sulle sue protezioni e iniziò a fare il doppio gioco servendo anche lo spionaggio francese. Una volta intuitolo, i servizi segreti tedeschi fecero in modo da indirizzare il controspionaggio francese sulle tracce dell’agente H21 e Mata Hari fu così arrestata il 13 febbraio del 1917, processata e infine fucilata il 15 ottobre 1917. L’alone di leggenda che circonda la figura di Mata Hari tuttavia resiste a cent’anni di distanza. L’informazione è potere e in guerra può essere cruciale; da Mata Hari in poi le spie risulteranno determinanti per la riuscita delle grandi operazioni militari.

10 – Mata Hari nel 1906, quando era una danzatrice.

Nello stallo dovuto alla guerra di trincea si iniziò quindi a far uso di qualsiasi arma a disposizione senza più porsi alcun problema di ordine morale. La Grande Guerra ebbe però anche una parentesi di spontanea umanità: la tregua di Natale del 1914.

Note

- [1]A questo proposito Basil H. Liddel Hart ha osservato che l’indignazione era soprattutto dovuta al fatto che a utilizzare il gas fosse stato il nemico, perché uccidere dei soldati con il gas non poteva essere considerato più crudele che ucciderli mitragliandoli di colpi.↩

- [2]Il “record” è stato battuto solo dalle esplosioni nucleari.↩

- [3]Paradossalmente i francesi intuirono più degli stessi inglesi le potenzialità del mezzo e la loro prima commissione fu di quattrocento esemplari poi aumentati fino a ottocento.↩

Bibliografia e fonti

- Liddell Hart, sir Basil Henry La prima guerra mondiale. 1914-1918

Milano: RCS Libri, 1999.

- WWI: la prima guerra moderna, History Channel

- I lanciafiamme. Itinerari della Grande Guerra. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

- Un’affascinante spia: Mata Hari. Rai Storia.

Immagini

- Oscar Tellgmann (1857–1936). Monaco, agosto 1914 [PD] Bundesarchiv Bild 146-1994-022-19A;

- John Warwick Brooke, Méteren 25-6-1918 [PD] Imperial War Museum Q-6775;

- Westfront 1917 [PD] Bundesarchiv Bild 183-R22888;

- United States Military Academy – West Point, 1938 [PD] Commons;

- 1917-1918 c.a [PD] Commons;

- Björn Huber, 9-9-2011 [CC BY-SA 3.0] Commons;

- Franks Valli, 1915–18 c.a [PD] Commons;

- 1916 [PD] Commons;

- 1918 [PD] Commons;

- 1906 [PD] Commons;

1914-2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – 1915, sbarco della 3ª brigata di fanteria australiana del contingente Australiano-Neozelandese (ANZAC). Dipinto di George Washington Lambert (1873–1930), Imperial War Museum.

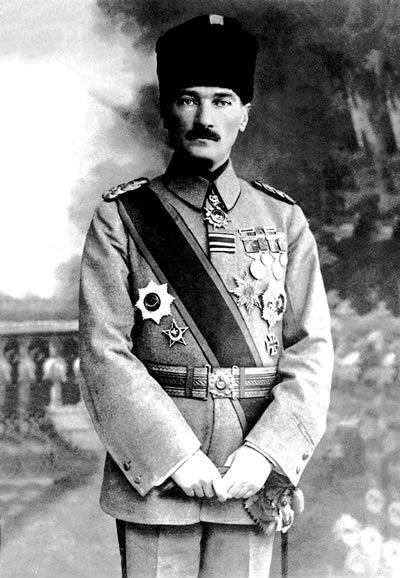

2 – Mustafa Kemal Atatürk, comandante dell’esercito ottomano.

– Abbiamo cartucce a palla?

– Si.

– Bene. Avanti.Dialogo tra Mustafa Kemal Atatürk e un soldato

alla notizia dell’arrivo degli inglesi.

Nell’estate del 1914 mentre il piano tedesco d’invasione della Francia s’impantanava e il tanto temuto rullo compressore russo si sbriciolava a Tannenberg, un altro impero era ad un bivio. Il grande malato d’Europa, com’era stato ribattezzato l’Impero Ottomano in evidente parabola discendente, era incerto sul da farsi diviso com’era dalla tradizionale alleanza con la Gran Bretagna e il timor panico di un’invasione russa per la conquista dello stretto dei Dardanelli. In tutto questo i tedeschi grazie alle abili mosse del loro ambasciatore, il barone Marschall Von Bieberstein, strinsero il 2 agosto 1914 un’alleanza segreta con il Gran Visir in funzione anti-russa. Il giorno dopo le prime mine anti-nave venivano posate nello stretto dei Dardanelli e iniziava la mobilitazione delle forze turche. L’entrata in guerra della Gran Bretagna contro la Germania però mise a forte repentaglio l’accordo tra tedeschi e turchi. La cosa ebbe un impatto talmente forte che l’Impero Ottomano, accantonando decenni di aggressioni al proprio territorio, arrivò al punto di offrire alla Russia un’alleanza: un’occasione d’oro per i russi di assicurarsi i rifornimenti dagli alleati.

La penisola di Gallipoli e lo stretto dei Dardanelli

L’Impero dello Zar però ambiva da troppo tempo all’annessione dello stretto dei Dardanelli, e quindi al tanto agognato accesso al Mediterraneo, che rifiutò l’offerta senza neppure preoccuparsi di avvisare gli alleati francesi e britannici. Alla fine, complice l’iniziativa inglese di bloccare la consegna di due nuove corazzate alla Turchia (il che mandò su tutte le furie la popolazione, la quale aveva sottoscritto l’acquisto contribuendo anche privatamente) e la mossa tedesca di riparare le navi Goeben e Breslau presso i Dardanelli, la situazione iniziò a inclinarsi verso l’inevitabile. Tuttavia inglesi e turchi tentarono ancora diverse volte di conciliare la situazione[1] ma alla fine i tedeschi forzarono la mano e insieme ad una squadra turca attaccarono la Russia varcando così il “Rubicone” diplomatico. Alla fine di Ottobre la guerra tra Triplice Intesa e Impero Ottomano (che entrava così nella Triplice Alleanza) fu ufficialmente dichiarata.

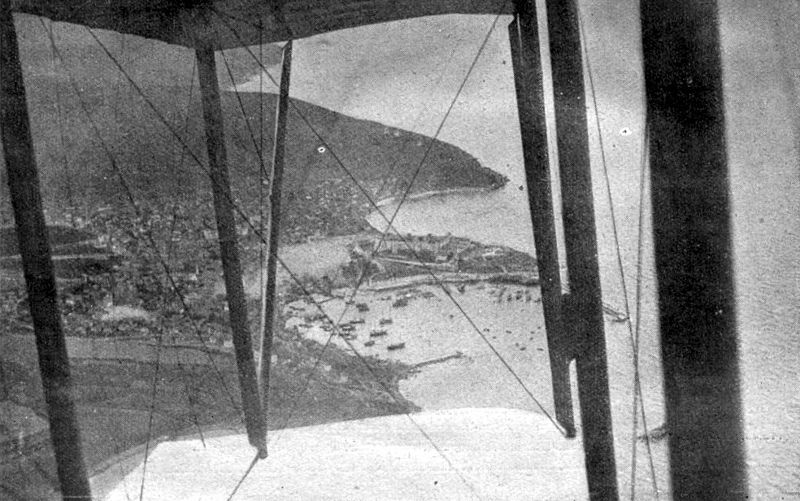

3 e 4 – Il villaggio di Çanakkale, sulla sponda meridionale dello stretto dei Dardanelli, fotografato durante una ricognizione aerea francese nel 1915. Da The War Illustrated del 14 agosto 1915.

3 e 4 – Il villaggio di Çanakkale, sulla sponda meridionale dello stretto dei Dardanelli, fotografato durante una ricognizione aerea francese nel 1915. Da The War Illustrated del 14 agosto 1915.

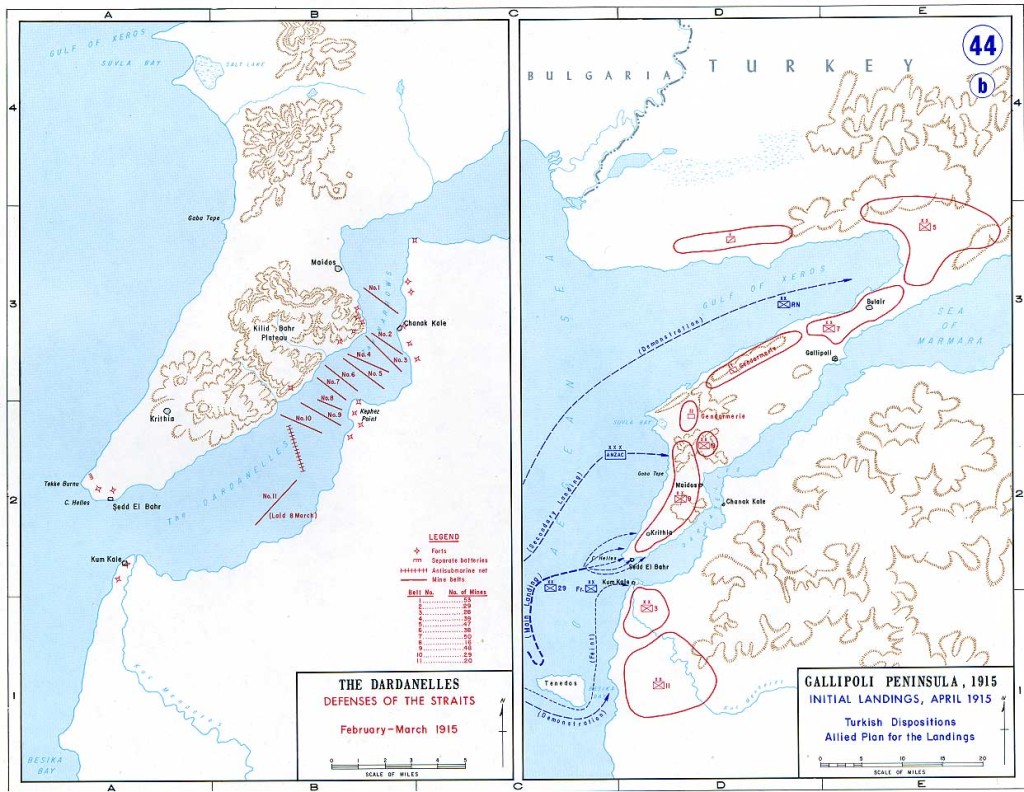

Al momento della dichiarazione di guerra le difese turche nello Stretto erano antiquate e incomplete e un attacco immediato e congiunto di Russia e Gran Bretagna avrebbe avuto non poche possibilità di successo. I britannici tuttavia si limitarono ad un paio di incursioni e i turchi incredibilmente se la presero talmente comoda che solo a febbraio del 1915 fu dislocata una divisione nella penisola di Gallipoli, mentre a marzo del 1915 venivano completati i lavori di rafforzamento difensivo. Negli archivi dello Stato maggiore turco viene ammesso molto candidamente che «fino al 25 febbraio sarebbe stato possibile effettuare con successo uno sbarco in un punto qualsiasi della penisola, e la conquista dello Stretto da parte di forze terrestri sarebbe stata relativamente facile». L’ironia della sorte volle che la Triplice Intesa ebbe anche un’occasione nell’agosto del 1914 di occupare i Dardanelli senza inviare proprie truppe: la Grecia infatti aveva offerto tutte le proprie forze mettendole a disposizione dell’Intesa. Gli inglesi tuttavia ancora convinti di poter recuperare il rapporto coi turchi declinarono l’offerta per non offendere l’Impero Ottomano, che nei confronti della Grecia covava un odio insanabile. Solo un uomo in Inghilterra capì l’importanza di assicurarsi il controllo dello Stretto dei Dardanelli e provò in tutti i modi ad attirare l’attenzione sul problema: quell’uomo era il Primo Lord dell’Ammiragliato e si chiamava Winston Churchill. La tesi di Churchill viene avvalorata in un rapporto del 29 dicembre 1914 in cui il segretario del Consiglio di guerra inglese, tenente colonnello Maurice Hankey, sottolineava tutti i vantaggi di un attacco alla Turchia. C’era un problema però: la Francia era totalmente impegnata nel fronteggiare i tedeschi sul fronte occidentale, la Russia tentennava, Grecia e Romania si erano ritirate in disparte, l’Italia era indecisa e infine anche all’interno del comando inglese non vi era unità d’intenti. Il comandante del settore francese Sir John French si oppose a qualsiasi tentativo di distogliere truppe dal fronte occidentale e alla fine gli inglesi finirono col partorire un piano di solo attacco navale per la conquista dei Dardanelli e di Istanbul: come delle navi potessero conquistare da sole un pezzo di terra ferma rimane un mistero. Churchill, l’unico che sembrava avere davvero compreso l’importanza strategica dell’obiettivo, contattò i russi per convincerli ad appoggiare l’operazione. E qui i russi presero una decisione che equivalse ad un suicidio: temendo infatti che gli alleati potessero conquistare i Dardanelli, sottraendoli alla Russia, negarono ogni supporto alla coalizione franco-britannica. I russi preferirono rimanere isolati e senza possibilità di rifornimenti piuttosto che rinunciare all’antica ambizione sullo Stretto e gli inglesi quindi dovettero fare tutto da soli. Il piano inglese però ebbe dei problemi: Churchill lo considerava troppo limitato, altri temevano fosse troppo impegnativo; alla fine il piano approvato fu un compromesso tra le due visioni.

5 – Battaglia di Gallipoli: a sinistra lo schema delle difese ottomane, a destra il piano di attacco alleato (United States Military Academy – West Point).

6 – Ammiraglio Sin John De Robeck

Il 19 febbraio 1915 l’attacco navale ebbe inizio. L’offensiva ebbe abbastanza successo ma poiché degli sbarramenti di mine provocarono affondamenti, nella flotta britannica subito si diffuse il pessimismo tanto che l’ammiraglio De Robeck ordinò una ritirata immediata e non continuò nell’attacco. De Robeck ignorava però che il nemico fosse ancora più demoralizzato e che difficilmente avrebbe resistito ad una nuova offensiva navale se solo fosse stata tentata. Il 23 marzo De Robeck inviò un telegramma per informare l’Ammiragliato che senza forze terrestri era impossibile forzare il passaggio navale dei Dardanelli. Churchill si oppose a questa tesi ma rimase isolato. La marina britannica, di fatto riparandosi dietro l’opinione di De Robeck, scaricava il peso delle operazioni e delle responsabilità sull’esercito. Per conto dell’esercito in Turchia fu inviato Ian Hamilton[2] come capo delle operazioni.

Appena arrivato vedendo l’inadeguatezza del fronte inglese non poté fare altro che decidere di riorganizzare il tutto nel porto di Alessandria d’Egitto; le operazioni tuttavia si svolsero in modo del tutto disorganizzato e caotico. Anziché preparare lo sbarco in maniera meticolosa e in stretta collaborazione tra esercito e marina, gli inglesi lasciarono il campo alla confusione strategica e alla diversità di vedute dei vari militari; a nulla valse il memorandum di Maurice Hankey, presentato al governo britannico, che poneva l’attenzione su come fosse fondamentale valutare attentamente ogni dettaglio dell’operazione per scongiurare un grave disastro. Eppure quando il 25 aprile 1915 lo sbarco iniziò gli inglesi avevano ancora possibilità di vittoria più per demerito degli avversari che per meriti propri, considerando infatti che le forze in campo equivalevano a 75.000 uomini contro 84.000 ottomani.

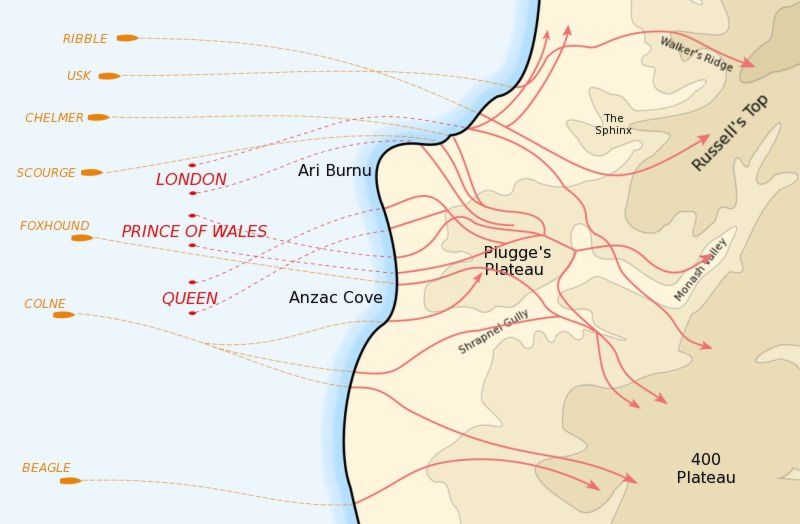

7 – Sbarco del 4º Battaglione 1ª Brigata ANZAC (Australia-Nuova Zelanda) alle 8 di mattina del 25 aprile 1915 sulla spiaggia che prese il nome di Anzac Cove.

8 – Sbarco delle forze di copertura (3ª Brigata, 1ª Divisione ANZAC) a nord di Gaba Tebe, il 25 aprile 1915.

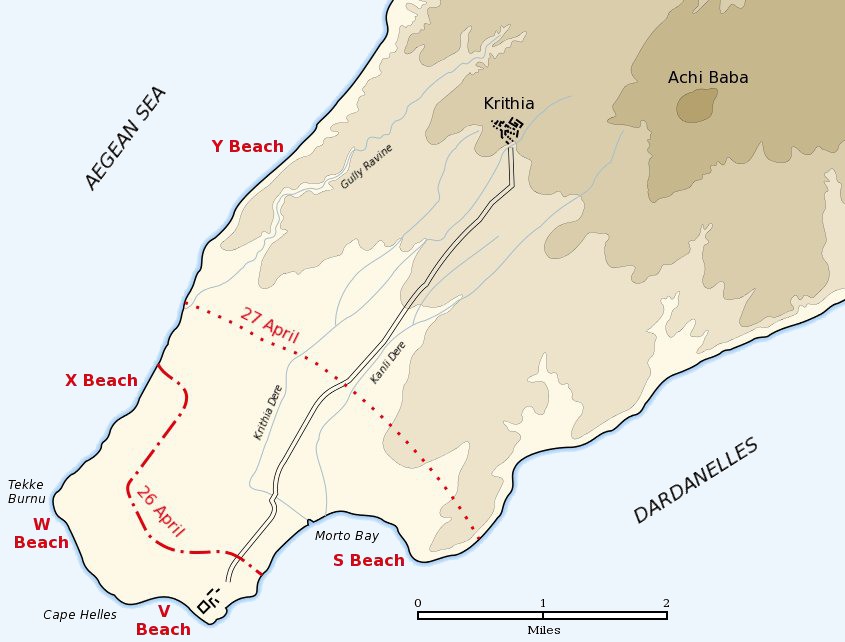

9 – Schema della sbarco della 29ª Divisione britannica a Capo Helles, l’estrema punta della Penisola di Gallipoli, il 25 aprile 1915 con la suddivisione delle spiagge (S, V, W, X, Y) e le posizioni raggiunte al 26 e 27 aprile.

In estrema sintesi ecco cosa accadde durante quello che è passato alla storia come il famigerato Sbarco di Gallipoli:

- la riorganizzazione palese delle forze britanniche in Egitto annullò qualsiasi effetto “sorpresa”.

- il 25 marzo Liman Von Sanders, a capo della delegazione militare tedesca presso i turchi, vedendo lo stato delle difese si augurava che i britannici lo lasciassero in pace per almeno otto giorni… questi, bontà loro, gli concessero quattro settimane di pausa.

- il principale attacco britannico fu concentrato sulle spiagge V e W in cui i turchi grazie alla conformazione del terreno organizzarono una vera e propria sanguinosa trappola; le altre spiagge come la X e la S colsero invece totalmente di sorpresa i difensori. Nel caso della spiaggia S gli inglesi sbarcarono facilmente ma poiché gli ordini erano di aspettare l’avanzata dalle altre spiagge rimasero lì inerti. Le forze inglesi sbarcate su X e S erano quattro volte superiori ai difensori turchi delle spiagge V e W.

- fallito il tentativo di sbarcare sulla spiaggia V gli inglesi spostarono due battaglioni sulla spiaggia W riuscendo finalmente a impadronirsene del tutto. Anche in questo caso però occupata la spiaggia i britannici si fermarono. In quel momento avevano una superiorità numerica di sei contro uno sui turchi.

- sulla spiaggia Y i britannici sbarcarono senza il minimo incidente e senza incontrare resistenza. Per ben 11 ore il nemico li lasciò indisturbati ma gli inglesi non si preoccuparono di sfruttare l’occasione rimanendo in attesa di ulteriori ordini.

- proprio sulla spiaggia Y alla fine i turchi tentarono una seria di contrattacchi notturni puntualmente respinti. Tuttavia queste azioni seminarono il panico tanto che furono mandati messaggi allarmistici e molti soldati si precipitarono sulle barche di soccorso dei feriti. Alla fine la confusione fece sì che l’intero contingente si reimbarcò senza motivo.

- sulle spiagge di Gaba Tepe dove sbarcò il corpo di spedizione australiano e neozelandese (ANZAC) l’occasione favorevole fu vanificata dalla coraggiosa iniziativa dell’allora sconosciuto Mustafà Kemal (foto 2), che in seguito guidò la nascita della Turchia dalle ceneri del’Impero Ottomano ed è tuttora considerato l’eroe nazionale turco.

- disorientati dai molteplici punti di sbarco i turchi non avevano ancora compreso dove gli inglesi intendessero attaccare in forze. Alla fine i turchi caddero nel bluff concentrando gli sforzo a Bulair proprio come Hamilton voleva far loro credere. I britannici tuttavia, in preda al pessimismo e alla stanchezza, non sfruttarono l’occasione.

- ai primi di maggio i turchi lanciarono massicci attacchi frontali inutilmente. I britannici pensarono bene, tre giorni dopo, di ricambiare il favore lanciandosi a loro volta in un sanguinoso e inutile attacco frontale, riuscendo a perdere un terzo degli effettivi.

- per sbloccare una situazione che era andata in stallo a luglio le forze di Sua Maestà inviarono altre cinque divisioni, in aggiunta alle sette già presenti, ma ormai anche i turchi avevano dispiegato 15 divisioni sul fronte; Hamilton ancora una volta prese di sorpresa i turchi con un attacco il 6 agosto, sia a Gaba Tepe sia nella baia di Suvla, ma l’inesperienza delle truppe e sempre l’inerzia e l’incapacità dei comandanti fecero svanire l’ennesima occasione favorevole.

10 – Soldati della fanteria di marina britannica (British Royal Naval Division) escono dalle trincee a Capo Helles.

11 – Il Generale Sir Ian Hamilton

Ian Hamilton ebbe un compito arduo e arrivò molto vicino al successo nonostante le risorse e i mezzi di cui disponeva. Hamilton si pronunciò a favore della continuazione dell’offensiva ma fu sostituito da Sir Charles Monro che in una sola mattinata visitò le teste di ponte senza spingersi oltre la spiaggia, mentre il suo capo di stato maggiore a bordo di una nave stilò il rapporto in cui Monro raccomandava una completa evacuazione. Churchill a tal proposito commentò lapidario: «Venne, vide, capitolò». Il governo britannico aveva ormai deciso per l’evacuazione e per una strana ironia fu la marina che tentò di impedirla. L’ammiraglio De Robeck era stato infatti sostituito dall’ammiraglio Wemyss, che non solo era contrario allo sgombero ma si offrì di appoggiare l’offensiva con rinnovato vigore; ma la sua offerta giunse ormai troppo tardi. Iniziata il 18 dicembre 1915, l’evacuazione terminò l’8 gennaio 1916 con perfetta organizzazione e cooperazione, in totale antitesi con quanto accaduto durante l’offensiva. Pur non avendo nulla a che fare con l’organizzazione dell’evacuazione, Monro e il suo capo di stato maggiore grazie al successo dell’operazione furono insigniti di decorazioni.

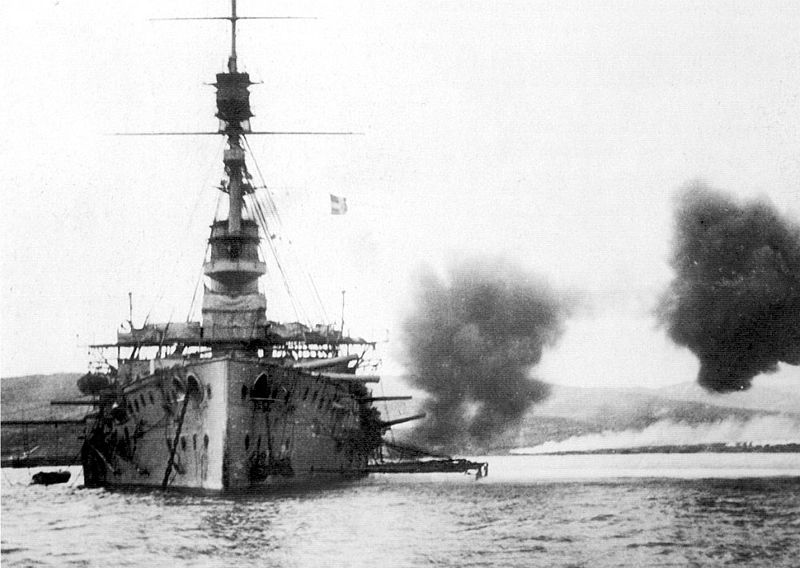

12 – La corazzata britannica HMS Cornwall apre il fuoco contro i turchi a Suvla per coprire l’evacuazione delle truppe nel dicembre 1915.

Fu così che per una serie di errori e di contrasti interni un piano lungimirante e di notevole rilevanza strategica fu vanificato. Il suo ideatore Winston Churchill fu additato in un primo momento come unico responsabile del fallimento ed estromesso dal governo; Churchill decise quindi di andare a combattere in Francia come maggiore nell’esercito per poi essere richiamato al governo come Ministro delle munizioni. Durante la seconda guerra mondiale, mentre Churchill cercava di convincere l’alleato americano della necessità di uno sbarco in Sicilia, non pochi generali americani erano in disaccordo ricordando come egli fosse l’uomo del fallimento di Gallipoli. Churchill non contribuì alla Grande Guerra solo con il piano dello sbarco nei Dardanelli; fu infatti il principale sostenitore del carro armato, che insieme a tanti altre armi fece il suo debutto proprio nel primo conflitto mondiale. Oltre al carro armato infatti presero parte alla battaglia l’aviazione, le armi chimiche, i sottomarini, le spie e la propaganda.

La Grande Guerra si era ormai estesa non solo geograficamente tra le nazioni ma anche ad ogni aspetto della vita. Lo sforzo bellico raggiunse una tale intensità che ogni risorsa o opportunità offerta dalle circostanze veniva impiegata dalle forze belligeranti senza più molti scrupoli facendo proprio il famoso proverbio francese: «à la guerre comme à la guerre».[3] ∎

Note

- [1]Tanto che per timore di offendere i turchi gli inglesi non nominarono l’ammiraglio Limpus a capo della divisione inglese nei Dardanelli: Limpus era l’unico ammiraglio inglese ad avere una conoscenza approfondita della Turchia e dello Stretto.↩

- [2]Lo stesso che assistette al famoso “schiaffo” tra i generali russi.↩

- [3]Stando alla Treccani il detto vuole significare che ogni situazione va accettata per ciò che essa è, e che bisogna contentarsi delle risorse che sono offerte dalle circostanze↩

Bibliografia

- Liddell Hart, sir Basil Henry La prima guerra mondiale. 1914-1918

Milano: RCS Libri, 1999.

- Rocca, Gianni. L’Italia invasa (1943-1945)

. 1ª ed. Milano: Mondadori, 1999.

Immagini

- George Washington Lambert, olio su tela 1920–1922. [PD] IWM/Commons;

- [PD] Presidency of Republick of Turkey/Commons;

- [PD] da The War Illustrated del 14 agosto 1915. Commons;

- [PD] da The War Illustrated del 14 agosto 1915. Commons;

- United States Military Academy West Point [PD] USMA/Commons;

- American Press Association 1915 [PD] da The New York Times Current History: The European War (April–June 1915). Volume 3. p. 488. Commons;

- Anzac Cove, 25 aprile 1915 [PD] Australian War Memorial/Commons;

- [PD] Commons – mappa basata su “Volume I – The Story of ANZAC from the outbreak of war to the end of the first phase of the Gallipoli Campaign, May 4, 1915” in Bean, C. E. W., Henry Gullett, Arthur W. Jose, F. M. Cutlack, S. S. Mackenzie, Ernest Scott. Official history of Australia in the war of 1914-18.

1920. 11ª edizione. Sydney: Angus & Robertson, 1941. Pag. 256. Consultabile online su Australian War Memorial;

- [PD] Commons;

- Ernest Brooks, 25 aprile 1915 [PD] da The War Illustrated del 15 luglio 1915. Imperial War Museum/Commons.

- Bain News Service, 1910-1915 c.a [PD] Commons/Library of Congress (LC-DIG-ggbain-18025);

- Ernest Brooks, dicembre 1915 [PD] Imperial War Museum (Q 13682)/Commons;

1914-2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – I generali tedeschi Hindenburg e Ludendorff sul campo di battaglia di Tannenberg. Il dispositivo su cavalletto è uno “stereotelemetro”, uno strumento ottico per calcolare le distanze prodotto da Carl Zeiss: serviva principalmente a per il puntamento delle artiglierie. Le altre potenze belligeranti utilizzavano invece un dispositivo analogo ma dal funzionamento differente, detto “telemetro a coincidenza” (Bundesarchiv).

Ci sarà da sudare sette camicie per arrivare a Berlino

prima della Prima Armata Un ufficiale fin troppo ottimista della Seconda Armata russa

L’esercito Russo nel 1914 aveva fatto ben pochi progressi dai tempi della Guerra di Crimea ma soprattutto dalla disfatta contro il Giappone nella guerra russo-giapponese del 1904. La Russia poteva sì contare su risorse umane praticamente immense rispetto agli effettivi che potevano schierare le altre potenze, ma il Comando dell’esercito era caratterizzato da incompetenza e corruzione: i nobili russi raggiungevano gli alti vertici dopo fulminee carriere. A peggiorare la situazione lo sviluppo industriale russo era molto limitato, sia dal punto di vista prettamente industriale sia dal punto di vista di infrastrutture come le ferrovie e questo peserà non poco nel nuovo tipo di guerra totale e di logoramento. Allo scoppio della guerra anche la geografia era importante in quanto isolava la Russia dai suoi alleati avendo mari ghiacciati, o controllati dal nemico, al Nord e per il resto una lunghissima frontiera che correva lungo i confini con la Germania e l’Austria-Ungheria. In quell’estate del 1914 l’esercito russo era tutt’altro che pronto, ma l’avanzata tedesca verso Parigi e le suppliche disperate del governo francese indussero lo Zar ad ordinare al comandante supremo delle forze armate russe, il granduca Nikolaj Nikolaevič Romanov che accidentalmente era anche suo zio, l’invasione della Prussia Orientale. L’ordine d’invasione fu impartito alla Prima Armata, comandata dal generale Pavel Karlovič Von Rennenkampf, un aristocratico di origine tedesca competente ma anche molto arrogante che non era ben visto dalle sue truppe per via dei suoi baffi alla Junker, e alla Seconda Armata del generale Aleksandr Vasil’evič Samsonov, che aristocratico non lo era ma era un efficiente funzionario apprezzato per l’accanimento e la solerzia con cui eseguiva gli ordini.

2 – Paul von Rennenkampf (1854 – 1918) e Aleksandr Vasil’evič Samsonov (1859 – 1914), comandanti rispettivamente della Prima e della Seconda Armata russe.

3 – La stazione di Munkden (oggi Shenyang) in una cartolina del 1938.

I due generali russi non erano solo molto diversi: si odiavano. Dieci anni prima infatti, nella guerra russo-giapponese, i due erano comandanti di divisione; Samsonov ebbe l’ordine di difendere con la sua divisione cosacca le miniere di carbone di Yentai, mentre Rennenkampf teneva un settore limitrofo con l’ordine di sostenere Samsonov. Quando però i giapponesi attaccarono la divisione cosacca costringendola ad una rovinosa fuga Rennenkampf rimase fermo al suo posto. Giorni dopo Samsonov e Rennenkampf si incontrarono alla stazione ferroviaria di Mukden (oggi Shenyang) e Samsonov, imbestialito, si avventò sul collega mollandogli un solenne ceffone. I due si azzuffarono selvaggiamente finché i rispettivi aiutanti di campo non riuscirono a dividerli. La questione tra i due, per i canoni dell’epoca, poteva risolversi solo con un duello ma lo Zar lo proibì costringendoli ad un’apparente riappacificazione. Il comando russo ignorò bellamente quell’episodio quando decise di affidare a generali che si detestavano il comando di due armate contigue; chi non lo ignorò fu invece Max Hoffmann.

4 – Max Hoffmann nel 1914 (Bundesarchiv).

Hoffmann nel 1914 non era solo un colonnello: era il vero cervello dell’Ottava Armata tedesca dispiegata nella Prussia Orientale. Hoffmann non era nobile, era abbastanza tarchiato, parlava perfettamente il russo e stando allo storico e giornalista britannico Basil H. Liddell Hart era un vero genio militare, che per fortuna degli alleati non giunse al vertice del comando tedesco solo perché troppo giovane.[1] Quel giorno alla stazione di Mukden, Hoffmann era presente alla rissa in quanto seguiva il conflitto in qualità di osservatore straniero; insieme a lui assistettero alla scena Sir Ian Hamilton, futuro generale d’armata inglese, Enrico Caviglia futuro generale italiano nonché ministro della guerra e John Joseph Pershing, futuro comandante del corpo di spedizione americano in Europa nella prima guerra mondiale.

5 – Situazione dal 17 al 23 agosto 1914: in blu le posizioni e movimenti delle truppe russe, in rosso di quelle tedesche.

Il 17 agosto 1914 la Prima Armata di Rennenkampf (sei divisioni e mezza di fanteria e cinque di cavalleria) varcava la frontiera con la Prussia Orientale, sei giorni prima che l’armata di Samsonov (dieci divisioni di fanteria e tre di cavalleria) fosse pronta a partire dalla Galizia. Tra le due armate vi erano i Laghi Masuri che spaccavano in due l’esercito russo e lo esponeva ad attacchi sui fianchi. I soldati russi, mal addestrati e mal equipaggiati, marciavano tormentati dalle zanzare che si alzavano dalle paludi, il polverone sollevato dall’esercito li faceva tossire e data la fretta nel partire in molti non avevano ricevuto gli scarponi ed erano costretti a marciare con i piedi avvolti in stracci. I tedeschi invece erano sì in inferiorità numerica di due contro uno ma potevano spostare uomini e munizioni in treno e potevano attaccare separatamente le due armate. Il 18 agosto il 1º Corpo d’armata tedesco accortosi del vuoto tra il 3º e il 4º corpo d’armata di Rennenkampf attaccò i russi alle spalle facendo 3000 prigionieri ma perdendo troppi uomini data la sproporzione numerica tra i due eserciti; tuttavia i tedeschi vennero a sapere durante l’interrogatorio di un ufficiale russo che il generale Yakov Zhilinskij, comandante del Gruppo di Armate del Nord e coordinatore dei movimenti della Prima e della Seconda Armata, inviava gli ordini a mezzo telegrafo con messaggi non cifrati: a quanto pare furono necessarie quattro ore ai tedeschi per riuscire a intercettare tutte le comunicazioni di servizio dei russi. Il 19 Agosto Rennenkampf raggiunse Gumbinnen dove i tedeschi non potevano numericamente fermare l’avanzata ma diedero battaglia lo stesso; i reparti di Von Francois e Von Bulow riuscirono a contenere l’avanzata ma il reparto di Von Mackensen fu travolto. Rennenkampf anziché incalzare il nemico si adagiò sugli allori festeggiando la vittoria a base di champagne, dato che considerava ormai spacciati i tedeschi. Il 21 agosto Samsonov aveva attraversato la frontiera meridionale della Prussia Orientale fronteggiata da solo tre divisioni tedesche e la cosa gettò nel panico il generale Von Prittwitz (in tutto a capo di sette divisioni di fanteria e una di cavalleria). Senza ascoltare Hoffmann e ignorando che la Seconda Armata di Samsonov era troppo esausta per dar battaglia, Von Prittwitz telefonò a Von Moltke a Coblenza per informarlo che non era più in grado di difendere la Prussia Orientale e ordinò quindi la ritirata generale oltre il fiume Vistola. Von Moltke decise quindi di sostituire Von Prittwitz con il generale in pensione Hindenburg, affiancandogli come capo di Stato maggiore Ludendorff (per i tedeschi l’eroe del riuscito attacco alla fortezza belga di Liegi); decise inoltre, e questa sarà una decisione gravida di conseguenze, di trasferire due corpi d’armata dal fronte occidentale a quello orientale. Samsonov, incalzato dal generale Zhilinskij ad accelerare l’avanzata, in realtà non sapeva nemmeno dove si trovasse in quanto non disponeva di mappe, non c’erano strade, i suoi soldati marciavano praticamente scalzi, mancava il cibo per gli uomini e per i cavalli costringendo gli uomini a fare razzie di bestiame perdendo ulteriore tempo. Il 22 agosto la situazione dei rifornimenti della Seconda Armata era tale che Samsonov non poté far altro che piegare verso la ferrovia di Soldau allontanandosi ancor più dalla Prima Armata; Samsonov inviò un messaggio a Zhilinskij chiedendo di convincere Rennenkampf ad andargli incontro. La risposta fu che la Prima Armata si sarebbe diretta a Ovest verso Königsberg e non verso Sud. Rennenkampf addusse poi come giustificazione per non essere andato incontro a Samsonov il mancato afflusso di rifornimenti una volta passati dal largo scartamento ferroviario russo a quello più stretto tedesco. Purtroppo per i russi i tedeschi non solo avevano letto il messaggio prima di Samsonov ma avevano anche catturato una staffetta recante un dettagliato piano d’azione. Hoffmann elaborò quindi insieme a Ludendorff un piano ardito e geniale: fu annullata la ritirata voluta da Von Prittwitz, l’intera Ottava Armata fu spostata in ferrovia contro la Seconda Armata che rappresentava la minaccia più grave in quel momento, mentre veniva lasciato solo un reparto di cavalleria a trarre in inganno Rennenkampf in ossequio al cosiddetto Principio di Tordenskold.[2]

6 – Situazione tra il 23 ed il 26 agosto 1914

Il 24 agosto Samsonov, nonostante i numerosi solleciti dal comando supremo e ignaro della trappola tedesca, dovette ordinare la sosta per far riposare le sue truppe esauste. Il 25 agosto fu la prima volta di un aereo impiegato sul campo di battaglia: un Fokker M.5 tedesco effettuò una ricognizione sul terreno che separava le due armate russe, permettendo di ultimare i dettagli del piano. Il 26 agosto Samsonov fu raggiunto a Neidenburg da due ufficiali della Prima Armata che portavano gli ordini in sostituzione di una staffetta andata perduta [3] e che riferirono che il nemico non solo non si era ritirato ma si stava riorganizzando e per questo era di vitale importanza che la Seconda Armata si ricongiungesse con la Prima. Gli ufficiali consegnarono a Samsonov anche una mappa ma purtroppo era in caratteri latini e nessuno sapeva leggerla. Samsonov chiese se vi erano altri ordini sperando che potesse abbandonare l’idea di un grande scontro campale ma uno dei due ufficiali, Glagolev, lo informò che a quel punto non si trattava più di accerchiare il nemico ma di non essere accerchiati.

7 – Situazione tra il 27 ed il 30 agosto 1914

Nel pomeriggio del 27 agosto un Fokker individuò un movimento della cavalleria della Prima Armata e la cosa mandò nel panico Ludendorff che chiese a Hindenburg di desistere dalla manovra. Fu a quel punto che Hoffmann chiese un colloquio privato con Hindenburg e gli raccontò del ceffone di Mukden e che era fermamente convinto che mai Rennenkampf sarebbe accorso in aiuto di Samsonov. Hindenburg si convinse e il piano tedesco andò avanti come stabilito. I tedeschi accerchiarono l’armata di Samsonov annientandola non lontano da Tannenberg. La scena era apocalittica: i russi venivano spinti verso le paludi di Prpiet dove annegavano, altri lanciavano il fucile e si davano alla fuga precipitosa, non c’erano bende per i feriti che morivano dissanguati. La battaglia infuriò per tutto il 27 e il 28 agosto con i russi che si battevano con la forza della disperazione. Lo stesso Ludendorff parlando con Hoffmann ebbe a dire: «I soldati russi combattono come orsi[4]»; al ché il colonnello rispose «Sì, signor Generale, ma questi orsi sono guidati da somari». La sera del 29 agosto Samsonov si mise a cavallo per raggiungere il fronte lasciando la sua automobile per il trasporto dei feriti; ciò che non sapeva era che il fronte russo non esisteva più e incontrò solo soldati in rotta e ufficiali senza più truppe. Il 31 agosto lo Zar Nicola II apprese la notizia che l’armata di Samsonov era stata distrutta e commentò che era un sacrificio che dovevano all’alleato francese. Quello stesso giorno Samsonov si allontanò nel bosco, non visto dagli ufficiali che lo accompagnavano nel tentativo di sfuggire agli ulani[5] tedeschi, e fu udito un colpo di pistola: si pensa si sia suicidato per il disonore della sconfitta ma non è mai stato chiarito se il suo corpo sia stato effettivamente ritrovato. Hoffmann, promosso generale, suggerì a Hindenburg di dare il nome di Tannenberg alla battaglia appena vinta [6] per vendicare un’altra battaglia di Tannenberg, quella del 1410 che vide i cavalieri teutonici sconfitti dai polacchi e dai lituani. L’Ottava armata tedesca dopo aver cantato l’inno di guerra di Federico il Grande, risalì sui treni e andò a scontrarsi con l’armata di Rennenkampf ricacciandola dalla Prussia Orientale.

8 – La battaglia di Tannenberg in una stampa di Oehmigke & Riemenschneider del 1914

La sconfitta costò la vita a circa 250 mila russi, oltre alla perdita del materiale bellico, ma ebbe l’indiscusso merito di alleggerire la pressione tedesca sul fronte francese. I russi però non erano ancora fuori dai giochi, anche se dopo Tannenberg la fiducia degli alleati nel “rullo compressore” russo si era notevolmente ridotta. Fu sempre grazie ai russi che nel 1916 si alleggerì la pressione tedesca su Verdun, ma dopo i successi iniziali l’offensiva russa si concluse in uno sfacelo costato la vita ad oltre un milione di uomini. I russi rimasero validi alleati nonostante gli immensi sacrifici ma nel 1917 una nazione ormai esausta diede vita alla rivoluzione e pose fine al conflitto sul fronte orientale. Non fu quindi Tannenberg a decidere le sorti del conflitto per la Russia ma volendo trovare un episodio chiave, e giocare inutilmente con i “se” della Storia, ebbe un peso determinante il mancato appoggio russo all’invasione dei Dardanelli. Questa però è un’altra storia e per la precisione la storia dello Sbarco di Gallipoli. ∎

9 – L’imponente “memoriale di Tannenberg”, monumento alla battaglia eretto dai tedeschi dentro al quale volle essere tumulato Hindenburg da morto. Il monumento fu completamente distrutto dai sovietici nel 1949 ed i materiali riutilizzati per la costruzione del Palazzo della Cultura a Varsavia. Sull’area si trova oggi un parco cittadino di Olsztynek.

Note

- [1]All’epoca l’esercito tedesco prevedeva l’ascesa al comando supremo per mera questione d’anzianità.↩

- [2]Dal nome del capitano danese Tordenskold che con pochi uomini trasse in inganno gli inglese, mostrandosi in punti diversi della città facendo loro credere di avere a disposizione una forza numerica maggiore.↩

- [3]Che era appunto la stessa catturata dai tedeschi↩

- [4]L’associazione, in senso denigratorio, della Russia alla figura dell’orso è frequente e risale al XIX secolo. Il primo ad associare la Russia zarista all’immagine dell’orso fu il vignettista francese Honoré Daumier (1808 – 1879) che attaccò l’assolutismo dello Zar Nicola I definendolo il «più sgradito fra tutti gli orsi conosciuti». Cfr. Rabbow, Arnold. “Orso russo” in Dizionario dei simboli politici

. Milano: Sugar, 1973. Pag. 238.↩

- [5]Gli Ulani (polacco Ułani) sono una specialità della cavalleria leggera, armata di lancia, sciabola e pistola (e perciò molto simile ai lancieri).↩

- [6]Come raccontato dallo stesso Hoffmann, in realtà Hindenburg non fece altro che dormire prima, dopo e durante la battaglia↩

Bibliografia e fonti

- Liddell Hart, sir Basil Henry La prima guerra mondiale. 1914-1918, RCS Libri, 1999, Milano.

- Durschmied, Erik Eroi per caso. Come l’imprevisto e la stupidità hanno vinto le guerre, Edizioni Piemme, 2004.

- (EN) Gessner, Peter K. “Tannenberg: a Monument of German Pride“, Info-Poland. University at Buffalo (State University of New York). Web. 16-8-2014.

Immagini

- Hugo Vogel (1855-1934), Tannenberg 15-1-1915 [PD] Bundesarchiv Bild 103-121-018;

- [PD] Wikimedia Commons (1) e (2);

- 1938 [PD] Commons;

- 1914 [PD] Bundesarchiv Bild 146-2008-0278;

- [PD] Department of Military Art and Engineering, U.S. Military Academy (West Point)/Commons;

- [PD] Department of Military Art and Engineering, U.S. Military Academy (West Point)/Commons;

- [PD] Department of Military Art and Engineering, U.S. Military Academy (West Point)/Commons;

- 1914, Oehmigke & Riemenschneider [PD] Commons;

- 1925 [CC-BY-SA 3.0] Bundesarchiv, Bild 146-2004-0008.

1914-2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – Mappa delle alleanze europee all’inizio della prima guerra mondiale (1914)

Ogni nazione era convinta che la propria causa fosse giusta, si credeva minacciata da un perfido nemico bramoso di ucciderla, e pensava che soltanto la propria vittoria potesse salvare l’ordine morale nel mondo. Herbert A. L. Fisher (1865 – 1940), storico e politico britannico.

2 – L’attentato di Sarajevo in una illustrazione della Domenica del Corriere. La stampa dell’epoca raffigurò quasi sempre l’Arciduca con una uniforme bianca, ma in realtà quella indossata il giorno dell’attentato era indaco.

Alle ore 11 del 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este e sua moglie Sophie Chotek von Chotkowa vengono assassinati a Sarajevo, capitale della Bosnia annessa ufficialmente dall’impero asburgico nel 1908, per mano di un nazionalista slavo. La Storia colpì con triste ironia proprio l’arciduca che era l’unico esponente delle autorità austriache a favore dei nazionalisti slavi, dato che sognava che il suo impero fosse rifondato attraverso un patto federativo tra i vari popoli. La notizia dell’attentato suscitò scalpore e indignazione in tutta Europa (tranne che in Austria e Serbia). L’Europa del 1914, fino a quel 28 giugno, viveva ancora di un periodo di relativa pace seguita alla guerra franco-prussiana del 1870. L’assenza di conflitti europei però non implica che non vi fossero contrasti, che anzi erano tutt’altro che sopiti. La Germania riunificata dai prussiani nel II Reich aveva ancora fame di conquista e non si accontentava degli spiccioli rimasti del colonialismo; l’Austra-Ungheria aveva non pochi problemi interni dovuti al suo variegato e multietnico impero; la Francia, in cui si era instaurata la III Repubblica, covava non poco spirito di rivincita nei confronti dei tedeschi dopo la disfatta di Sedan del 1870 e la perdita delle regioni dell’Alsazia e della Lorena. Dopo il 1870 i giochi diplomatici e il balletto delle alleanze tra le varie nazioni portò infine alla creazione di due differenti schieramenti: da una parte “l’Alleanza” degli imperi centrali di Germania e Austria-Ungheria, dall’altra “l’Intesa” tra la monarchia costituzionale del Regno Unito, la terza Repubblica francese e la dispotica Russia dello Zar Nicola II.

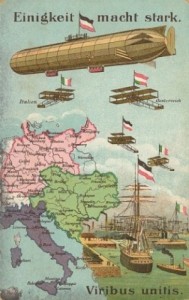

3 – La Triplice Alleanza, in una cartolina postale tedesca riportante il motto tedesco “Einigkeit macht stark” (L’unione fa la forza) e quello latino “Viribus unitis” (Forze unite).

Il Regno d’Italia nel 1882 aveva aderito all’alleanza tra Germania e Austria (che infatti fu ribattezzata “Triplice Alleanza”) ma con l’aggiunta di un protocollo in cui si specificava che in nessun caso l’alleanza sarebbe stata rivolta contro la Gran Bretagna. Ironia della sorte Germania e Austria-Ungheria nel 1883 avevano coinvolto nell’alleanza anche la Romania, che come l’Italia più tardi entrerà in guerra al fianco dell’Intesa, e temporaneamente anche al Regno di Serbia. Nel 1914 però l’Austria-Ungheria, convinta che la politica del pugno duro che adottò a suo tempo Bismarck potesse essere sempre efficace, e spalleggiata dalla Germania con cui condivideva il sogno di una vittoriosa “guerra lampo”, non vedeva l’ora di regolare i conti con la Serbia, rea un anno prima di essersi ulteriormente espansa annettendo parte della Macedonia e raddoppiando così il suo esercito. L’inchiesta della polizia austriaca portò a concludere però che se da una parte era chiaro che nell’attentato fossero coinvolti gruppi e funzionari serbi, dall’altra parte si poteva ritenere che il governo serbo fosse totalmente estraneo alla questione. Ma questo allo stato maggiore dell’esercito austriaco e ad alcuni esponenti del governo poco interessava. Come ebbe infatti a dire il conte Tisza, che obiettava ai venti di guerra non per questioni di principio ma adducendo motivi di convenienza, «non è affatto difficile trovare un casus belli adatto quando se ne ha bisogno». Il 23 luglio venne presentato un ultimatum al governo serbo che le autorità austriache avevano redatto col preciso scopo che fosse irricevibile. L’ultimatum conteneva, tra le altre, due richieste che violavano apertamente la sovranità serba e ponevano un termine di 48 ore per accettarlo. Il 24 luglio il governo tedesco, che non era ancora a conoscenza del contenuto del’ultimatum austriaco, trasmise ai governi di Russia, Francia e Gran Bretagna una nota diplomatica in cui si sosteneva che le richieste austriache erano «moderate e giuste» e che ogni interferenza nella questione avrebbe avuto conseguenze incalcolabili. La risposta serba fu consegnata agli austriaci due minuti prima che l’ultimatum scadesse: senza neppure leggerla l’ambasciatore austriaco ruppe le relazioni diplomatiche e come da istruzioni ricevute partì in treno da Belgrado; tre ore dopo venivano impartiti ordini per la parziale mobilitazione delle forze austriache sul fronte serbo. Rifiutando qualsiasi proposta di mediazione il governo austriaco convinse l’imperatore Francesco Giuseppe a firmare la dichiarazione di guerra con la falsa notizia di un attacco serbo contro truppe austriache. Esattamente un mese dopo l’attentato, alle ore 11 del 28 luglio 1914 la dichiarazione di guerra da parte dell’Austria era telegrafata alla Serbia.

4 – Lo Zar Nicola II Romanov.

A fronte della mobilitazione austro-ungarica, i generali dello Zar fecero pressione per una mobilitazione generale delle forze armate russe, la qual cosa altro non avrebbe significato che, di fatto, una dichiarazione di guerra all’Austria. Lo Zar era però titubante e parte della politica russa tentò sia di ottenere una mobilitazione delle forze armate solo parziale, sia di convincere la Germania a far pressioni sull’Austria e a disinnescare il conflitto. Il II Reich infatti se da una parte aveva già avvisato i russi che in caso di mobilitazione delle forze armate sarebbe stata guerra, dall’altra temeva che l’azione austriaca potesse far ricadere le colpe del conflitto sulla Germania, costandole così l’appoggio italiano e la neutralità inglese. La Germania tentò invano di contrattare la neutralità inglese assicurando che non intendeva annettere territorio metropolitano francese ma solo quello coloniale. Alla fine a far precipitare la situazione fu l’insistenza dei generali russi che convinsero lo Zar che una mobilitazione solo parziale delle forze armate era tecnicamente impossibile e che se si fosse continuato a rinviare la mobilitazione generale si metteva a rischio la sicurezza della nazione. Il 31 luglio l’ordine russo di mobilitazione generale fu reso pubblico: senza saperlo l’Europa della Belle Époque stava per suicidarsi nel fango delle trincee.

5 – Il feldmaresciallo Helmuth Johannes Ludwig von Moltke nel 1914.

Di fronte alla mobilitazione russa lo Stato maggiore generale tedesco, al cui vertice vi era il Feldmaresciallo[1] Helmuth Johann Ludwig von Moltke, nipote di Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke eroe della riunificazione tedesca[2], divenne il protagonista dell’estensione del conflitto. Moltke rassicurò gli austriaci sul fatto che la Germania avrebbe sostenuto l’Austria “senza riserve” incitandola a dichiarare guerra alla Russia e a offrire qualcosa all’Italia per farle fare il dovere di alleata[3]. La Germania inoltre inviò due ultimatum, uno a Parigi e uno a San Pietroburgo. Senza nemmeno aspettare la risposta la Germania dichiarò guerra alla Russia il 1º agosto. L’ultimatum alla Francia era irricevibile ed era stato pensato così perché il piano tedesco prevedeva una guerra su due fronti e quindi, nella mente dei comandanti tedeschi, tale doveva essere per forza di cose! In risposta all’ultimatum la Francia ordinò la mobilitazione generale ma come gesto di buona volontà ritirò le forze di frontiera onde evitare pericolose schermaglie.

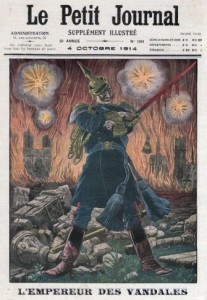

6 – «L’imperatore dei vandali»: così Le Petit Journal intitola la copertina del 4 ottobre 1914 dedicata al Kaiser Guglielmo II.

Alla fine i tedeschi dichiararono guerra alla Francia il 3 agosto sostenendo fantasiosamente che un aviatore francese avesse sganciato bombe su una linea ferroviaria tra Karlsruhe e Norimberga [4]. La sera del 2 agosto inoltre la Germania consegnò un ultimatum al Belgio pretendendo il libero transito delle proprie truppe[5]: il governo belga rifiutò e i tedeschi iniziarono l’invasione il 4 agosto. Di fronte all’occupazione tedesca del Belgio, la Gran Bretagna ruppe gli indugi e dichiarò guerra alla Germania: la Grande Guerra era definitivamente scoppiata. L’intervento della Gran Bretagna provocò non poco nervosismo al Kaiser Guglielmo II che aveva desiderato fino all’ultimo di tenere l’impero inglese neutrale. Curiosamente il Kaiser era anche scaramantico: per questa guerra aveva scelto di affidarsi ad un von Moltke come nel 1870 e stabilì il quartier generale nel “Palazzo Elettorale” (Kurfürstliches Schloss)[6], lo stesso edificio di Coblenza che fu occupato, sempre nel 1870, dal “vecchio” Moltke.

7 – Il palazzo degli elettori di Coblenza (H.Weinandt 2003, GNU-FDL)

A questi Stati nel corso degli anni se ne aggiunsero altri in entrambi gli schieramenti, e molte altre furono le dichiarazioni di guerra che le varie ambasciate si scambiarono tra di loro. Nel 1914 gli eserciti europei erano convinti di potere gestire la guerra secondo i canoni ottocenteschi, cavalleria compresa, ma con l’aggiunta poderosa della leva di massa che aveva innalzato gli effettivi da migliaia a milioni. I generali ignoravano però che la tecnologia militare avesse sorpassato la loro mentalità e modo di intendere la guerra, e che allo scoppio del conflitto le armi difensive fossero nettamente superiori alle armi offensive. Se da una parte è facile dare giudizi a posteriori, e premettendo che nessun generale in quanto essere umano è imbattibile e immune da errori, dall’altra è quasi sconvolgente la catena di errori e l’ottusità con cui i comandanti delle varie armate portarono avanti il conflitto, sacrificando milioni di uomini in inutili attacchi frontali che portavano al massimo alla conquista di qualche centinaio di metri di terreno. L’ottusità raggiunse il culmine, e appare quasi ridicolo con gli occhi moderni, nel vedere con quanto astio i vari comandanti bocciarono il carro armato, come anche l’aereo, che risulterà invece l’arma capace di scardinare le trincee, per non parlare della cattiva abitudine di far rimuovere dai loro incarichi gli ufficiali colpevoli di aver avuto ragione nel contrastare le idee dell’alto comando. Nell’estate del 1914 però i vari comandanti sono ancori ignari di ciò che sta per succedere e da parte francese e tedesca non vedevano l’ora di mettere in pratica i piani militari tanto studiati negli anni precedenti: il Piano Schlieffen da parte tedesca e il Piano XVII da parte francese.

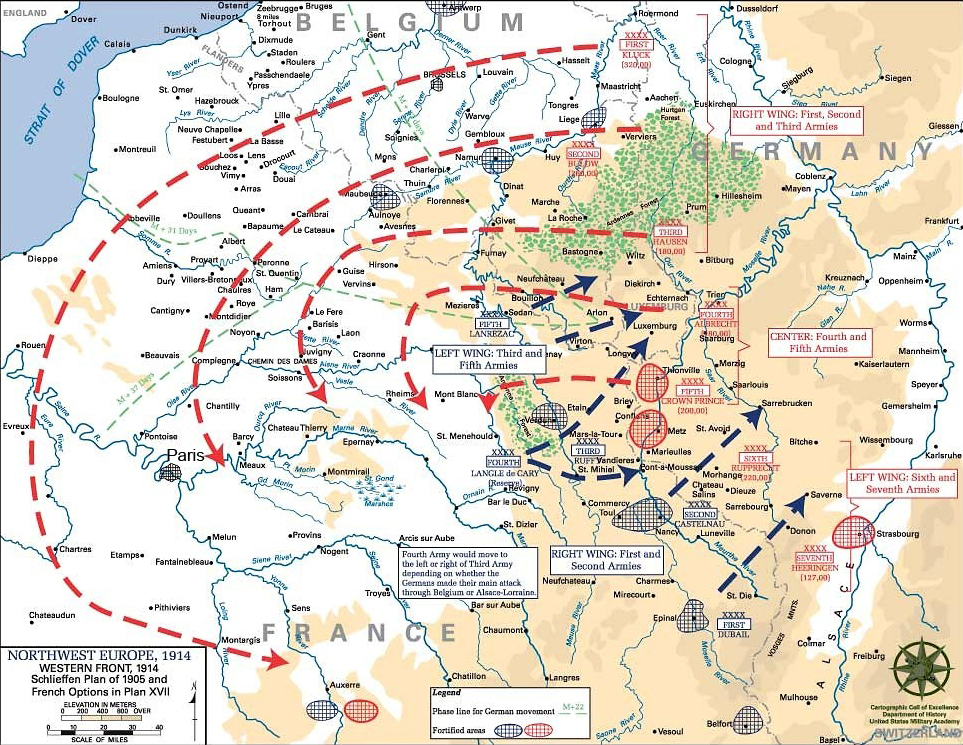

8 – Il “Piano Schlieffen” (in rosso) e il “Piano XVII” (in blu) a confronto. Le linee grigie indicano invece le direttrici dell’effettiva avanzata tedesca (U.S. Military Academy – West Point)

Approntato nel 1905 il Piano Schlieffen era un piano lungimirante: prevedeva infatti di tenere a bada i russi con 10 divisioni sul fronte orientale, contando che le enormi distante e le scarse linee di comunicazione avrebbero temporaneamente rallentato il gigante russo, mentre il grosso delle forze tedesche avrebbe compiuto una manovra aggirante, attraverso il Belgio, ai danni della Francia. Nei suoi calcoli Schlieffen intuì l’ipotesi di un intervento inglese stimando la presenza di un contingente di 100.000 uomini al fianco dei francesi. L’intuizione strategica di Schlieffen consisteva nel pensare ad una manovra con due ali, di cui quella sinistra (nei piani di Schlieffen composta da 8 divisioni) sulla frontiera franco-tedesca avrebbe funzionato da esca per attirare e concentrare i francesi in quel punto , mentre l’ala destra (composta da 53 divisioni più la riserva) avrebbe attraversato il Belgio e con un ampio movimento ad arco avrebbe poi preso alle “spalle” i francesi, spingendoli così in una sacca composta dalla Mosella, dalle fortezze della Lorena e dalla frontiera Svizzera. Schlieffen aveva ipotizzato che il passaggio dell’esercito sarebbe stato ottimale lungo la frontiere non solo del Belgio ma anche dell’Olanda; ipotizzò inoltre che nel caso la diplomazia tedesca non fosse riuscita ad avere con le “buone” il libero passaggio, il fatto stesso di aver schierato tante forze lungo il Belgio avrebbe indotto i francesi a invadere la belga valle della Mosa, che costituiva una naturale posizione difensiva, liberando così la Germania dalla disapprovazione morale di aver violato uno stato neutrale. In punto di morte Schlieffen pensò bene di rimarcare il suo piano con queste parole: «La faccenda deve concludersi in uno scontro. Preoccupatevi soltanto che l’ala destra sia forte». Il suo erede al vertice del comando tedesco, ovvero von Moltke, la pensava però in maniera diversa e finì con lo snaturare il piano: rafforzò l’ala sinistra anziché quella destra, indebolì troppo l’armata sul fronte orientale dovendo poi correre ai ripari spostando due armate dal fronte francese a quello russo. La sorte beffarda volle però che queste due armate arrivarono sul fronte orientale quando ormai i tedeschi avevano sbaragliato i russi a Tannenberg, mentre la loro assenza pesò sulla contemporanea battaglia della Marna in cui francesi e inglesi posero fine all’avanzata tedesca.

9 – Fanteria francese alla Marna, 1914 (Bibliothèque Nationale de France)

Il piano francese invece era fin troppo facile e ottimista. Dopo il 1870 l’esercito francese pensò bene di elaborare una strategia basata su una difesa iniziale, i cui capisaldi erano una serie di fortezze di frontiera, a cui far seguire un contrattacco. Con il Novecento però la filosofia era cambiata e i francesi erano convinti che l’offensiva era più consona al loro carattere ed elaborarono quindi una strategia di offensiva ad oltranza: fu così delineato il Piano XVII. Il piano era sbagliato sia nel calcolo delle forze tedesche sia su quale sarebbe stato il campo di battaglia. I francesi sottostimarono la reale forza di spiegamento dell’esercito tedesco ma soprattutto, pur intuendo una possibile manovra attraverso il Belgio, erano convinti che i tedeschi avrebbero fatto la cortesia di passare attraverso la difficoltosa foreste delle Ardenne, il che avrebbe permesso ai francesi di colpire facilmente le loro linee di comunicazione. In questo piano al contingente inglese non veniva assegnato che una mera funzione di appendice dell’esercito francese. I generali francesi dovettero constatare che i tedeschi avevano schierato il doppio delle forze da loro stimate ed effettuato un movimento aggirante molto più ampio (senza essere così gentili da passare attraverso le Ardenne). Se nonostante un piano strategico sbagliato la Francia non capitolò, arrestando l’avanzata tedesca sulla Marna, lo si deve sia agli errori di Moltke sia alla Russia che si era lanciata in un’offensiva militare alla quale non era pronta pur di aiutare l’alleato francese. La Russia stava andando incontro ad una sconfitta clamorosa: la battaglia di Tannenberg. ∎

10 – I generali tedeschi Hindenburg e Ludendorff sul campo di battaglia di Tannenberg. Il dispositivo su cavalletto è uno “stereotelemetro”, uno strumento ottico per calcolare le distanze prodotto da Carl Zeiss: serviva principalmente a per il puntamento delle artiglierie. Le altre potenze belligeranti utilizzavano invece un dispositivo analogo ma dal funzionamento differente, detto “telemetro a coincidenza” (Bundesarchiv).

Note

- [1] Feldmarschall, ovvero “Maresciallo di Campo” nelle forze armate tedesche era il più alto grado degli ufficiali generali, equivalente ad un odierno generale di livello OF-10. Il grado fu abolito nel 1945; attualmente il grado più alto è General, ovvero il generale di livello OF-9.↩

- [2]Per questo detto “von Moltke il Giovane”.↩

- [3]La Triplice Alleanza aveva valore difensivo e il Regno d’Italia preferì dichiararsi neutrale.↩

- [4]Anche questa notizia, come quella austriaca sul presunto attacco serbo, era totalmente priva di fondamento.↩

- [5]Nel mentre i tedeschi avevano già invaso il Lussemburgo.↩

- [6]Palazzo elettorale: così detto perché era stato sino al 1803 sede dei principi-elettori di Trier, l’ultimo dei quali fu Clemens Wenzeslaus von Sachsen. I principi elettori erano così detti perché costituivano il collegio elettorale al quale, a partire dal XIII secolo, spettava l’elezione dell’Imperatore. Il territorio governato da un principe elettore era detto elettorato (Kurfürstentum); il Palazzo Elettorale di Koblenz era quindi la sede principesca dell’elettorato di Treviri (Kurfürstentum Trier).↩

Bibliografia

- Liddell Hart, sir Basil Henry La prima guerra mondiale. 1914-1918, RCS Libri, 1999, Milano.

Immagini

- Historicair, 2011 [GNU-FLD / CC-BY-SA 3.0] Commons;

- Achille Beltrame, 1914 [PD] da La Domenica del Corriere del 12 luglio 1914/Commons;

- [PD] Commons;

- [PD] Commons;

- Agence Rol, 1914 [PD] Bibliothèque Nationale de France/Commons;

- Le Petit Journal, 4 ottobre 1914 © Silvio Dell’Acqua;

- Holger Weinandt, Coblenza 24-8-2003 [GNU-FDL] Commons;

- U.S. Army [PD] U.S. Military Academy – West Point/Commons;

- Agence Rol, 1914 [PD] Bibliothèque Nationale de France/Commons;

- Hugo Vogel (1855-1934), Tannenberg 15-1-1915 [PD] Bundesarchiv Bild 103-121-018.