Winston Churchill e Charles de Gaulle.

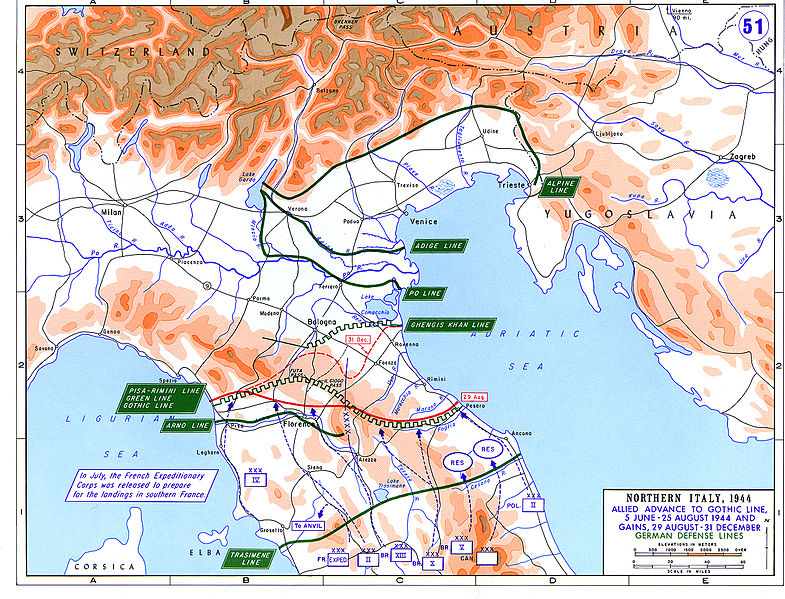

Non deve stupire che, in risposta all’invito del Primo ministro britannico Winston Churchill di unire le flotte della Francia Libera e dell’Inghilterra nella lotta comune contro la Germania nazista, Charles de Gaulle abbia risposto: «Il più grande piacere della marina della Francia Libera sarebbe quello di bombardare i britannici»[ref]Cfr. P. Lugaro, De Gaulle, in I Protagonisti, Famiglia Cristiana, 2002, pag. 72.[/ref]. Non deve stupire perché, il 3 luglio 1940, pochi giorni dopo la firma dell’armistizio franco–tedesco di Compiègne (22 giugno), una forza navale inglese (la “Forza H” di stanza a Gibilterra) si era presentata innanzi al porto nordafricano di Mers–el–Kebir, dove era ormeggiato il grosso della Marine Nationale francese, e aveva deliberatamente aperto il fuoco contro i moderni incrociatori da battaglia Dunkerque e Strasbourg, le corazzate Bretagne e Provence, la porta–idrovolanti Commandant Teste, il Mogador ed altri cinque cacciatorpediniere. Bilancio dell’incursione: quasi duemila morti, tra marinai imbarcati e a terra.

1 – Il cacciatorpedinere Mogador in fiamme dopo il bombardamento a Mers-el-Kebir il 3 luglio del 1940.

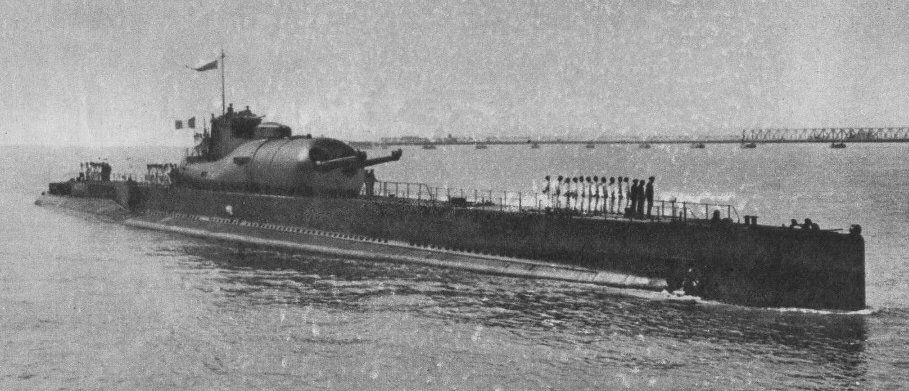

Ma non era finita qui. Lo stesso giorno dell’attacco a Mers–el–Kebir la marina britannica aveva sequestrato le navi francesi rifugiatesi nei porti d’oltremanica di Portsmouth e Plymouth (si trattava del Paris e del Courbet, vecchie dreadnought degli anni Dieci, ma anche di otto moderni cacciatorpediniere e di tre sommergibili, tra cui lo straordinario e sfortunato Surcouf);[ref name=”surcouf”] Il Surcouf (intitolato a Robert Surcouf, il corsaro francese che all’inizio dell’Ottocento combatté con maggior accanimento gli inglesi nei mari dell’India) era, all’epoca, il più grande e potente sommergibile del mondo: un vero e proprio incrociatore–sommergibile–portaerei di 110 metri di lunghezza, 9 di larghezza, 9 di pescaggio, 4250 tonnellate di dislocamento in immersione, 12 tubi lanciasiluri e ben 2 cannoni da 203/50 mm. Nelle sue linee, a giudicare dalle fotografie disponibili, il Surcouf sembrava uscito direttamente dalla fantasia di Jules Verne e tali erano le sue peculiarità che esso fu accuratamente esaminato non solo dall’Ammiragliato britannico, ma anche dai servizi segreti americani, nel corso della sua permanenza presso l’arsenale di Portsmouth (USA). Tornato in servizio nella marina della Francia Libera nel dicembre 1941, il Surcouf fu affondato da “fuoco amico” appena due mesi dopo, nel febbraio 1942, senza aver svolto alcun impiego operativo di rilievo contro le navi dell’Asse: giace inesplorato con i suoi 130 membri dell’equipaggio, a tremila metri di profondità a Nord del Canale di Panama (11° N 79° O).

Locandina originale del film Casablanca, 1942.

Forse per un omaggio alla memoria, forse per un debito di riconoscenza, o forse per altri motivi, una fotografia del Surcouf fa capolino tra le carte dell’agente della Resistenza francese che viene ucciso nelle sequenze iniziali del celeberrimo film Casablanca: film che, sia detto per inciso, uscì nelle sale statunitensi il 26 novembre 1942, e cioè pochi giorni dopo lo sbarco alleato in quella città e l’inizio della “beautiful friendship” franco-americana, come sostiene beffardo il protagonista Rick (impersonato — c’è bisogno di ricordarlo? — da Humphrey Bogart) nell’ultima battuta del film medesimo.[/ref] il 5 luglio, aerosiluranti decollati dalla portaerei inglese Ark Royal avevano colpito nuovamente, per finirla, la Dunkerque (causando altri 200 morti); il 7 luglio, ad Alessandria d’Egitto, la corazzata Lorraine, quattro incrociatori e tre cacciatorpediniere erano stati ridotti all’impotenza; ancora il 7 luglio, forze navali inglesi avevano ripetuto il colpo di Mers–el–Kebir presentandosi innanzi al porto di Dakar e silurando la modernissima e possente nave da battaglia Richelieu, in fase di allestimento.[ref]La gemella della Richelieu, la Jean Bart, anch’essa in allestimento, era a Casablanca: sfuggita all’operazione “Catapult”, sparò alcuni colpi contro la forza d’invasione anglo–americana del Nord Africa (operazione Torch) e fu affondata da aerei statunitensi il 10 novembre 1942.[/ref]

Solo a questo punto lo Stato maggiore imperiale britannico poteva dirsi soddisfatto: con la riuscita di tutte le fasi dell’operazione “Catapult”, la parte migliore della flotta francese era stata messa in condizioni di non nuocere.

Mers–el–Kebir rappresenta per la Francia, nei rapporti con l’Inghilterra, ciò che la dichiarazione di guerra annunciata da Mussolini dal balcone di palazzo Venezia rappresenta nei rapporti con l’Italia: una “pugnalata alla schiena”.[ref]Più o meno in questi termini si era espresso l’ambasciatore francese a Roma, André François–Poncet, appena ricevuta la dichiarazione di guerra per mano del Ministro italiano degli affari esteri, Galeazzo Ciano. In realtà, pare che l’ambasciatore abbia esclamato «E così, avete aspettato di vederci in ginocchio, per accoltellarci alle spalle» (cfr. F. Perfetti, 1940: non ci fu la “pugnalata alla schiena” alla Francia, in Il Tempo del 10 giugno 2009), mentre nel suo Diario Ciano riporta la frase, più forbita, «È un colpo di pugnale ad un uomo in terra. Vi ringrazio comunque di usare un guanto di velluto» (cfr. G. Ciano, Diario 1937–1943, Castelvecchi, 2014, pag. 165 e ss.).[/ref] Con la differenza che, se Francia ed Italia si guardavano da tempo con diffidenza ed inimicizia, Francia ed Inghilterra erano state, fino all’armistizio di Compiègne, formali alleate.

3 – Mussolini al balcone di Palazzo Venezia annuncia la dichiarazione di guerra alla Francia e al Regno Unito il 10 giugno 1940.

È però vero che, già prima di Compiègne, l’alleanza anglo–francese aveva cominciato a scricchiolare di fronte al successo della Blitzkrieg tedesca, scatenata il 10 maggio, ed al “miracolo” di Dunkerque (e cioè il caotico ritiro del corpo di spedizione britannico in Francia: operazione “Dynamo”, 26 maggio — 4 giugno)[ref]A Dunkerque furono recuperati oltre 338 000 soldati, di cui 120 000 francesi: ma questi ultimi, appena giunti in Inghilterra, furono riorganizzati e frettolosamente rispediti oltremanica per continuare la lotta contro i tedeschi. Le ultime truppe britanniche e francesi (e di altri Paesi alleati, tra cui Polonia e Cecoslovacchia) presenti in Francia, e cioè oltre 215 000 uomini, furono recuperate tra il 14 ed il 25 giugno dai porti dell’Atlantico mediante un ulteriore “miracolo”: l’operazione Ariel. Pur avendo recuperato buona parte del proprio corpo di spedizione, al termine della campagna di Francia l’Inghilterra accusava comunque enormi perdite di materiale: 2 000 cannoni, 60 000 automezzi, 76 000 tonnellate di munizioni, 600 000 tonnellate di carburante e di rifornimenti di ogni genere (oltre l’armamento individuale dei soldati recuperati), 200 imbarcazioni di tutte le dimensioni, tra cui sei cacciatorpediniere e, infine, 177 aerei, di cui circa un centinaio erano preziosissimi aerei da caccia (cfr. la nota successiva→). Per avere un’idea dell’entità di queste perdite basti dire che, dopo Dunkerque, l’esercito inglese disponeva, per la difesa dell’intero territorio metropolitano, di appena 500 pezzi di artiglieria compresi quelli presenti nei musei. Da ciò le pressanti richieste di assistenza militare rivolte da Churchill all’amministrazione statunitense di Franklin Delano Roosevelt (allora neutrale), che si concretizzarono nell’approvazione, nel marzo 1941, del celebre Lend–Lease Act (la legge Affitti e Prestiti).[/ref]; ed è vero che, alla vigilia di Mers–el–Kebir, i rapporti tra i due alleati si svolgevano ormai in un clima di incomprensione e di reciproca sfiducia, culminato in tensioni ed incidenti più o meno gravi[ref]Il primo incidente nei rapporti anglo–francesi si era consumato il 14 maggio, già prima della ritirata di Dunkerque, quando il Governo francese aveva chiesto all’Inghilterra altri 10 squadroni da caccia della Royal Air Force allo scopo di assicurare la copertura aerea delle contro–offensive già pianificate contro l’invasione tedesca. Lo Stato maggiore imperiale britannico aveva discusso e respinto la richiesta francese sulla base del parere del Maresciallo dell’Aria Sir Hugh Dowding, secondo cui gli squadroni della RAF si rendevano indispensabili sul suolo inglese, e solo grazie alla mediazione svolta personalmente da Churchill era stato possibile far giungere in Francia una parte dei rinforzi aerei richiesti.

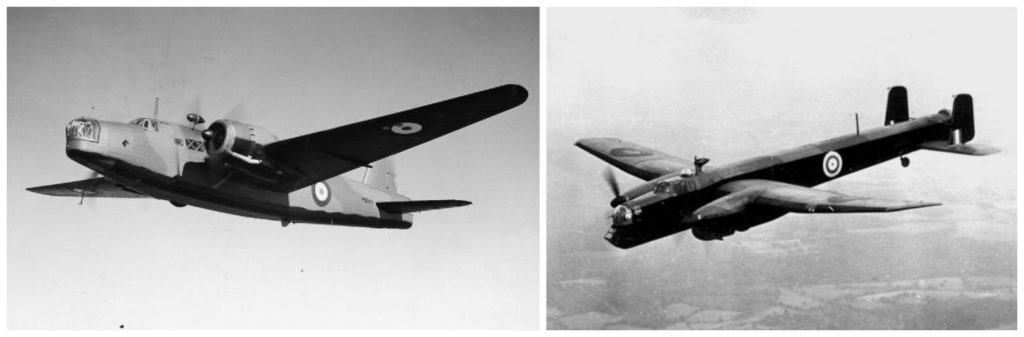

Questi furono comunque gli ultimi perché, pochi giorni dopo, conclusa l’operazione “Dynamo”, anche Churchill cambiò idea e nessun aereo inglese fu più stanziato in Francia. L’Inghilterra si preparava a sua volta all’invasione (operazione “Seelöwe” o “Leone Marino”, in seguito annullata) e non poteva più permettersi di rinunciare ad un solo aereo o ad un solo pilota: il ruolo decisivo svolto nella Battaglia d’Inghilterra dalla RAF, in condizioni di netta inferiorità numerica rispetto alla Luftwaffe, sarà riassunto dallo stesso Churchill nella famosa frase «Never was so much owed by so many to so few».[/ref]. Il più grave di questi incidenti si era consumato l’11 giugno presso l’aeroporto di Salon, vicino alle Bocche del Rodano, quando automezzi dell’esercito francese erano piombati sulla pista ed avevano impedito ai Vickers Wellington inglesi, che formavano la Haddock Force, di decollare per la prima missione di bombardamento del triangolo industriale Torino–Milano–Genova, poche ore dopo l’entrata in guerra dell’Italia. I francesi temevano che gli inglesi suscitassero la ritorsione italiana e non esitarono a sparare contro altri bombardieri inglesi (i meno brillanti bimotori Whitworth Whitleys) che, sorvolando lo spazio aereo francese, arrancavano dalle basi nello Yorkshire verso le fabbriche della Fiat, della Breda, della Caproni e della Ansaldo. L’attendismo francese nei riguardi dell’Italia terminerà solo il 14 giugno, con la prima (ed unica) azione aeronavale sferrata contro Genova e Savona in risposta ai bombardamenti effettuati dalla Regia aeronautica italiana su Tolone e sui porti della Corsica e della Tunisia; ma l’incidente di Salon scava un solco incolmabile tra Francia ed Inghilterra..

4 – Un Vickers Wellington Mk.1 (a sinistra) e un Armstrong Whitworth A.W.38 Whitley (a destra) della RAF.

5 – Dunkerque, 1940: navi britanniche evacuano le truppe alleate sotto il fuoco degli Stuka tedeschi.

La sorte della Marine Nationale è dunque segnata nel momento in cui la Francia, agonizzante di fronte alla fulminea avanzata tedesca, si decide a negoziare con la Germania una pace separata, che sarà appunto firmata a Compiègne il 22 giugno. Il governo di Sua Maestà britannica, previamente informato dai francesi, acconsente «a condizione, ed esclusivamente a condizione, che la flotta francese parta immediatamente per i porti britannici durante i negoziati».[ref]Cfr. M. Costa, Operazione “Catapult”, in Storia Illustrata, n. 149, 1970, pag. 87.[/ref] La condizione inglese è chiaramente inammissibile, ma risponde all’imperativo di evitare che la Germania si impadronisca della flotta francese (all’epoca la quarta al mondo, anche se sprovvista di sonar e radar) e che la Kriegsmarine nazista possa, così rafforzata, scatenare una “guerra di corsa” in grande stile contro l’Inghilterra, tale da troncare il flusso vitale dei rifornimenti provenienti dall’impero coloniale britannico.

6 – Hitler e il suo entourage a Compiègne il 21 giugno 1940 per la firma dell’armistizio tra la Francia e il Terzo Reich, siglato il giorno seguente nella stessa carrozza ferroviaria già utilizzata per l’armistizio del 1918.

In realtà le clausole armistiziali di Compiègne si erano rivelate assai generose ed avevano permesso che la flotta francese si auto–disarmasse nei porti metropolitani e coloniali.[ref]Le clausole armistiziali stabilivano, inoltre, che una parte ridotta della flotta mantenesse l’armamento a protezione dell’impero coloniale. E, in effetti, al momento dell’armistizio le navi francesi si trovavano, oltre che nei porti dell’Africa settentrionale (Algeri, Biserta, Casablanca e Mers-el-Kebir), in quelli dell’Africa occidentale (Dakar) e dell’Estremo Oriente (Saigon). La flotta presente a Saigon, troppo lontana per essere minacciata dall’operazione Catapult, venne peraltro impiegata con successo durante il breve conflitto franco–thailandese (ottobre 1940–gennaio 1941), che tuttavia terminò — conformemente alle condizioni imposte dalla mediazione giapponese e sancite dal trattato di Tokio del 9 maggio 1941 — con la cessione dei territori francesi rivendicati dalla Thailandia.[/ref] Lo stesso Hitler, durante l’incontro di Monaco del 18–19 giugno, era intervenuto personalmente su Mussolini affinché l’Italia non avanzasse pretese sulla flotta francese, come infatti sancì l’armistizio franco–italiano firmato a Villa Incisa il 24 giugno[ref]L’intervento di Hitler su Mussolini è riportato da Ciano nel suo Diario (cfr. G. Ciano, Diario, op. cit., pag. 189 e ss.). L’Italia si accontentò di trattenere i 7 sommergibili francesi catturati durante le brevi ostilità svoltesi nel corso del mese di giugno.[/ref]. A riprova della volontà francese di conservare la Marine Nationale fedele alla bandiera stavano inoltre i dispacci segreti diramati — sia prima che dopo i due armistizi citati — dal comandante in capo della flotta, ammiraglio François Darlan, con cui quest’ultimo ordinava ai suoi subordinati di auto–affondarsi in caso di violazione degli accordi armistiziali o di attacco tedesco ed italiano[ref]Cfr. M. Costa, Operazione “Catapult”, op. cit., pag. 92.[/ref].

8 – Armistizio franco–italiano di Villa Incisa, 24 giugno 1940: Badoglio legge le condizioni alla delegazione francese.

9 – 13 agosto 1941: il quotidiano francese Le Matin annuncia la nomina dell’Ammiraglio François Darlan della Marine Nationale a ministro della difesa.

10 – Galeazzo Ciano.

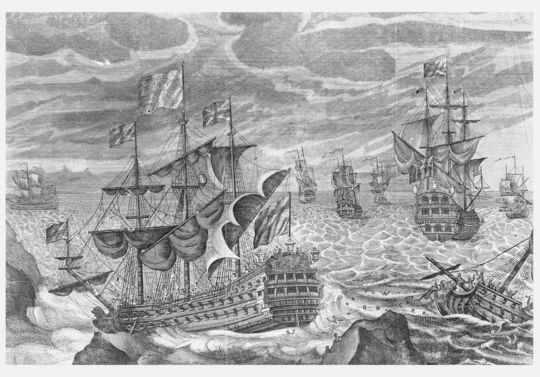

Potevano gli inglesi ignorare le clausole di Compiègne (e di Villa Incisa)? Evidentemente no. Ma poteva l’Inghilterra permettersi il lusso di fidarsi della parola data da Hitler ad una Francia in ginocchio? Evidentemente no. Infatti, il 25 giugno, tre giorni dopo la firma dell’armistizio franco-tedesco, Churchill esclamava ironicamente dai microfoni della BBC: «Chiedete a mezza dozzina di Paesi cosa pensano degli impegni solenni assunti dai nazisti».[ref]Cfr. ancora M. Costa, Operazione “Catapult”, op. cit., pag. 89.[/ref] Potevano gli inglesi non essere a conoscenza, tramite i propri servizi di spionaggio, degli ordini diramati dall’ammiraglio Darlan? Evidentemente no. Ma poteva l’Inghilterra correre il rischio che l’insubordinazione o l’infedeltà di qualche ufficiale francese consentisse il passaggio al nemico della Marine Nationale o di una parte di essa? Evidentemente no. La salvezza delle isole inglesi, nel 1940 come nel XVII secolo, dipendeva esclusivamente dal controllo dei mari e dalla rapidità delle mosse fatte sul mare, di cui l’Inghilterra aveva dato, nel tempo, prove più che convincenti.[ref]Basti ricordare, come diretto precedente di Mers–el–Kebir, il bombardamento di Copenaghen effettuato da navi inglesi nel 1807, durante il blocco navale napoleonico, allo scopo di catturare la flotta danese ed evitare che questa cadesse in mano francese.[/ref] Questo aspetto è fondamentale per comprendere le ragioni del contegno inglese ed è ben tratteggiato dall’allora Ministro italiano degli affari esteri, Galeazzo Ciano, che, dopo Mers–el–Kebir, scrisse nel suo Diario: «È presto per giudicare quali conseguenze avrà il gesto inglese: per ora prova che … la flotta di Sua Maestà ha ancora la durezza aggressiva dei capitani e dei pirati del ‘600».[ref]Cfr. G. Ciano, Diario, op. cit., pag. 221 e ss.[/ref]

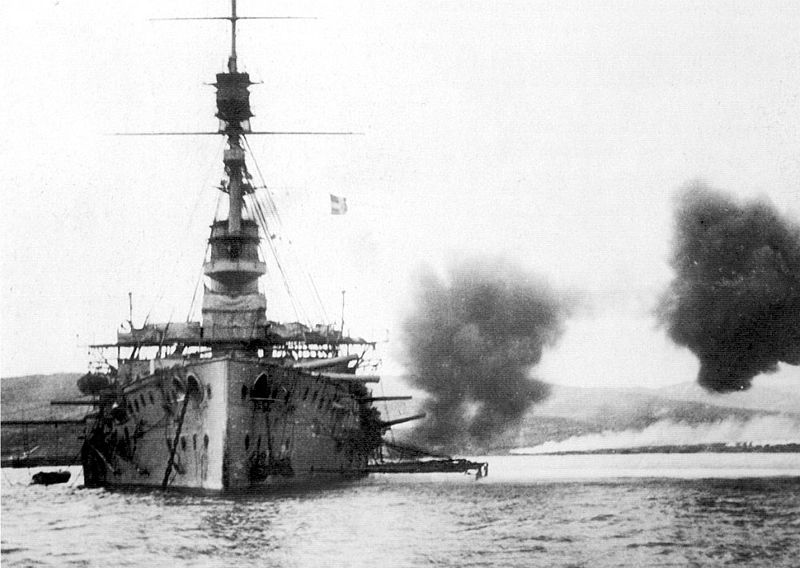

Veniamo quindi alla tattica ed agli esiti dell’operazione “Catapult”. La forza navale inglese che si presenta innanzi a Mers–el–Kebir all’alba del 3 luglio è comandata dal vice–ammiraglio James Sommerville e si serve del capitano di vascello Cedric Holland, già addetto navale a Parigi, per indirizzare al comandante della flotta francese, ammiraglio Marcel–Bruno Gensoul, il seguente ultimatum: 1) unirsi alla marina britannica; 2) dirigersi, con equipaggi ridotti, verso un porto britannico; 3) disarmare le navi sotto controllo britannico; 4) affondare le navi sul posto. Nessuna di queste proposte sarà accettata dai francesi e alle 17:30, da una distanza di sole sette miglia, i cannoni da 381 mm della Hood, della Valiant e della Resolution centrano le navi francesi ancora agli ormeggi e praticamente inermi.[ref]Nel corso della giornata fatale Gensoul le tenta tutte: dapprima si rifiuta di ricevere Holland, adducendo questioni protocollari; prova, intanto, a contattare via radio l’ammiraglio Darlan, che però è irreperibile; poi si decide a ricevere Holland, rivelandogli gli ordini di autoaffondamento impartiti a suo tempo da Darlan; infine mette al corrente di questi ordini anche Sommerville, mediante uno scambio di messaggi. Purtroppo per Gensoul, nel pomeriggio di quello stesso giorno, da Parigi, l’ammiraglio Le Luc, capo di stato maggiore della marina, ordina alle navi di stanza ad Algeri ed a Biserta di recare soccorso alle unità intrappolate a Mers–el–Kebir: l’ordine di Le Luc, intercettato dallo spionaggio inglese, motiva la decisione di rompere gli indugi (l’ultimatum presentato da Holland era scaduto alle 14:00) e di aprire il fuoco contro le navi francesi.[/ref] Si salva solo la Strasbourg, che riesce a lasciare il porto ed a rifugiarsi a Tolone, con la scorta di alcuni cacciatorpediniere e della porta–idrovolanti Commandant Teste. Analogo ultimatum viene presentato a Dakar il 7 luglio e analoga è la risposta francese, anche se qui, come si è detto, il bottino inglese è meno cospicuo.

Efficace la tattica, disastrosi gli esiti, dal punto di vista strategico e politico. Le navi francesi superstiti convergono su Tolone, e dunque più alla portata degli appetiti (ed eventualmente dei cannoni) tedeschi ed italiani; praticamente nessuno tra gli ufficiali ed i marinai presi prigionieri a Portsmouth ed a Plymouth aderisce alla Francia Libera; la marina diventa popolarissima e molti ammiragli si ritrovano ad occupare posizioni-chiave nel nuovo governo di Vichy;[ref]È il caso del già citato ammiraglio Darlan, che viene nominato ministro della marina e vice presidente del Consiglio dei ministri, cioè capo del governo di Vichy. Per fare un altro esempio basterà ricordare che, nel 1941, il prefetto di polizia (sic!) di Parigi era il contrammiraglio François Bard, che ovviamente operava sotto il controllo della Gestapo.[/ref] l’intera Francia è scossa da un’ondata di anglofobia, che fa giudicare l’armistizio di Compiègne, la politica di Philippe Pétain e lo stesso governo di Vichy più che mai giustificati16;[ref]Anche se ciò non servirà ad evitare a Pétain, nel 1945, la condanna a morte per tradimento, commutata in ergastolo da de Gaulle. Il Maresciallo di Francia Henri–Philippe–Omer Pétain, il “Leone di Verdun”, l’eroe nazionale della prima guerra mondiale, morirà nel 1951 nel carcere dell’Île d’Yeu, al largo delle coste francesi, all’età di 95 anni.[/ref] il 5 luglio le relazioni diplomatiche con l’Inghilterra vengono rotte, con sommo giubilo della Germania; e quando, il 23 settembre, forze inglesi e della Francia gaullista tentano di sbarcare a Dakar (operazione “Menace”) saranno respinte a cannonate dalla guarnigione fedele – e come darle torto? – a Vichy, tanto che saranno costrette a ripiegare su Freetown, nella Sierra Leone britannica. Servirà tutta l’abilità del Presidente statunitense Roosevelt per riguadagnare la Francia alla causa alleata; anche se, in occasione degli sbarchi anglo-americani in Nord Africa dell’8 novembre 1942 (operazione “Torch”), si preferirà dotare i soldati inglesi di uniformi ed equipaggiamenti americani, per non farli riconoscere dalla guarnigione francese.

13 – I generali Spears e de Gaulle a bordo del piroscafo Westernland in viaggio verso Dakar per l’Operazione “Menace”.

L’operazione “Torch” causò, indirettamente, anche la fine di quanto restava della flotta francese. In risposta al facile successo conseguito dagli anglo-americani in Marocco ed in Algeria (tale da suscitare nei vertici nazisti il sospetto — fondato — di accordi segreti tra gli americani ed i rappresentati locali del governo di Vichy),[ref]L’operazione “Torch” è preceduta, accompagnata e seguita da un groviglio di trattative, accordi segreti e rese dei conti all’interno delle forze armate francesi. In questo contesto trova la morte, per cause mai del tutto chiarite, uno dei protagonisti di questa storia, l’ammiraglio Darlan. Dimessosi da capo del governo di Vichy nell’aprile 1942 (e sostituito dal filo–tedesco Pierre Laval), il giorno degli sbarchi alleati in Algeria ed in Marocco (8 novembre) Darlan, per una coincidenza davvero singolare, si trova ad Algeri in visita ad un figlio malato. Nella notte tra il 7 e l’8 novembre, membri della Resistenza francese compiono un colpo di Stato ad Algeri (uno dei pochi, se non l’unico, in cui un apparato di governo militare viene rovesciato con successo da civili) e arrestano, tra gli altri, Darlan ed il generale Alphonse Juin, comandante dell’esercito coloniale (quello stesso Juin che, nel maggio 1944, avrà sotto il suo comando i Goumiers marocchini autori dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità commessi nelle provincie di Frosinone e Latina all’indomani dello sfondamento della Linea Gustav). Contattato dai servizi segreti americani e dal generale Charles Clark, Darlan accetta, dopo alcune esitazioni, di dare ordine alla guarnigione francese di cessare la resistenza e, infatti, gli uomini di Juin depongono le armi (a differenza di quanto fanno, in Marocco, gli uomini del generale Charles Noguès, che resisteranno fino al 12 novembre alle forze del generale statunitense Patton). Ma, nel frattempo, un altro generale francese, Henri Giraud (protagonista di rocambolesche fughe dalle prigioni naziste), si precipita ad Algeri per conto di de Gaulle ed assume, il 9 novembre, il comando delle truppe francesi, al posto di Juin. Il governo di Vichy, intanto, allo scopo di salvare la faccia con la Germania, sconfessa l’ordine di resa di Darlan e nomina il generale Noguès comandante delle truppe francesi in Africa. Ma i rapidi successi militari alleati e la conclusione delle ostilità rimettono in gioco tutte queste decisioni: su pressione degli americani, e contrariamente alla volontà di de Gaulle, Darlan viene nominato Alto commissario per l’Africa e, di fatto, rappresentante presso le forze d’invasione alleate. Nella sua nuova carica, però, Darlan non durerà a lungo: il 24 dicembre sarà assassinato, nei corridori del palazzo di governo di Algeri, da un militante della Francia Libera (ma di idee monarchiche, Fernand Bonnier de la Chapelle). A Darlan succederà l’attivissimo Giraud, che, nell’arco di ventiquattr’ore, farà arrestare gli autori del colpo di Stato del 7–8 novembre (quasi tutti ebrei, i cui superstiti confluiranno più tardi nelle organizzazioni sioniste Haganah e Irgun e combatteranno contro gli inglesi in Palestina tra il 1946 ed il 1948) e farà fucilare Bonnier de la Chapelle, occultando per sempre la verità sulla morte di Darlan. Anche Giraud, però, non avrà grande fortuna: nominato nel giugno 1943 co–presidente del Comitato francese di liberazione nazionale, grazie all’appoggio del presidente Roosevelt (di cui era nota l’antipatia personale per de Gaulle), sarà estromesso da questa carica pochi mesi dopo e morirà nel 1949.[/ref] il 10 novembre 1942 i tedeschi violano l’armistizio di Compiègne — come a suo tempo presagito da Churchill — ed occupano l’intero territorio metropolitano francese (operazione “Anton”); tuttavia, non fanno in tempo ad evitare che la flotta si auto–affondi nel porto di Tolone, per mantenere fede all’impegno di conservarsi fedele alla Francia e per tenere alto l’onore della propria bandiera.

15 – Affondamento dell’incrociatore francese Marseillaise nel porto di Tolone, il 27 novembre del 1942.

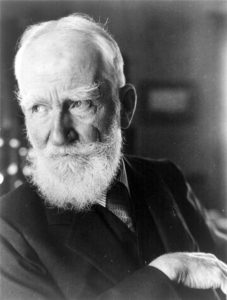

E l’onore della bandiera inglese, dopo Mers–el–Kebir? Appena scalfito, se è vero, per dirla con George Bernard Shaw, che «non troverete mai nulla di così cattivo o di così buono che un inglese non faccia, ma non troverete mai un inglese dalla parte del torto».[ref]Cfr. H. Eckert, L’Inghilterra nel giudizio dei grandi, Roma, 1940, pag. 58. Più crudo il giudizio di Erasmo da Rotterdam: «L’Inghilterra riscuote generalmente una pessima fama tutte le volte che si tratta della Fedeltà», ibidem, pag. 6[/ref][endmark]

Riproduzione riservata.

Note

[references class=”compact” /]

Immagini

- Association des Anciens Marins Et des Familles de Victimes de Mers-el-Kébir.

- dalla rivista polacca Morze (“Mare”), nº 6/1936.

- Roma, 10 giugno 1940, fotografo sconosciuto.

- RAF Bomber Command, 1940 circa. —

- Dal documentario di Frank Capra Divide and Conquer (1943), realizzato con materiale di archivio sia da parte alleata che catturato al nemico.

- Deutsches Bundesarchiv / CC-BY-SA 3.0

- Deutsches Bundesarchiv / CC-BY-SA 3.0

- Roma 24 giugno 1940, autore sconosciuto.

- Le Matin, 13 agosto 1941. Anno 58, nº 20942. pag. 1

- Roma, 1937. Corbis

- 1932 c.a.

- Mers–El–Kebir, 3 luglio 1940. World War II Today

- Lt L C Priest, settembre 1940. Imperial War Museum

- Novembre 1942, Lt F. A. Hudson, fotografo ufficiale Royal Navy. Imperial War Museum

- Tolone, 27 novembre 1942. Bundesarchiv, Bild 101I-027-1451-20 / Vennemann, Wolfgang / CC-BY-SA 3.0

- 1934, Library of Congress

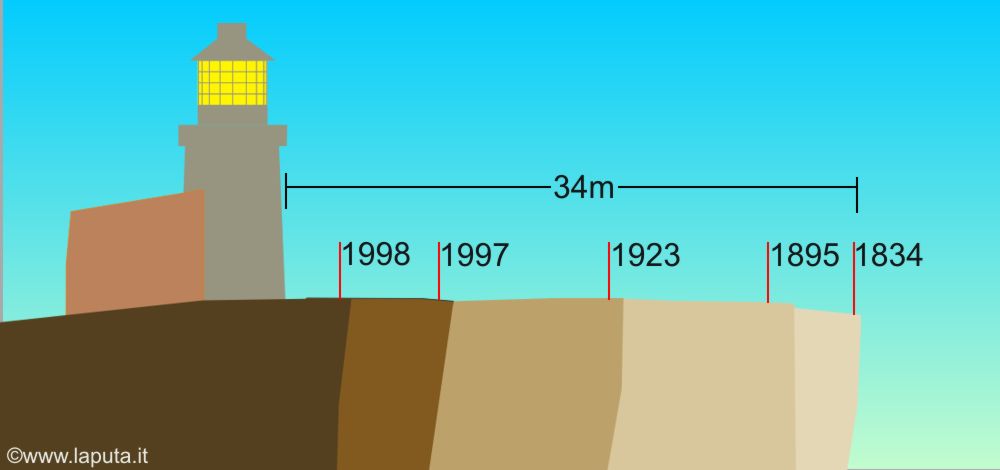

1 – Il faro di Belle Tout sopra la scogliera di Beachy Head.

È come una guerra tra noi e la natura,

stiamo tentando di ritirarci più rapidamente di quanto lei avanzi.[ref name=”argus1″]Watts, Alex. “Crucial Days On The Cliff” The Argus 16 Lug. 1998 (in Department of Geography, op. cit.)[/ref]

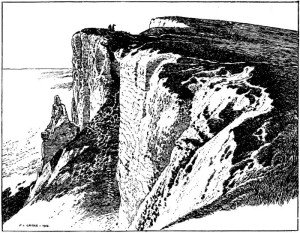

Beachy Head, o “Beechy Head”, è una corruzione del francese Beauchef (XII secolo), poi Beaucheif (XIV secolo) che significa “magnifico promontorio”, in riferimento alle maestose falesie bianche che si stagliano come una fortezza sulle acque del canale della Manica, appena ad est delle famose scogliere dette Seven Sisters.[ref]Seven Sisters: il nome, che significa “sette sorelle”, è riconducibile al numero di colli che si possono contare nella scogliera.[/ref] In cima a questo capo che si protende dalla costa dell’East Sussex (Inghilterra) si trova il faro di Belle Tout (scritto anche “Belle Toute” o “Bell Toot”), oggi inattivo e classificato dall’English Heritage come Grade II, ovvero «costruzione di speciale architettura o di interesse storico».

[mapsmarker marker=”133″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”400″ panel=”false”]

Le falesie di Beachy Head sono uno spettacolo da vedere da lontano. Se di giorno sono sempre state un importante punto di riferimento per la navigazione, di notte la distesa di scogli sottostante, nota come “cimitero dei marinai”, diventava una trappola per le imbarcazioni che si avventuravano troppo vicino alla costa, spinte dal mare mosso o da errori di navigazione.

Il “buco” del reverendo Darby

3 – Chiesa di East Dean (M.M. Viger, 1920 c.a)

Il primo tentativo di stabilire un segnale per rendere più sicuro il passaggio a Beachy Head risalirebbe alla fine del XVII secolo: si racconta infatti tale Jonathan Darby, parroco del vicino villaggio di East Dean, nel 1670[ref]Trinity House (op. cit.)[/ref] o 1680[ref]Holmes (op. cit.)[/ref] ricavò un rifugio nella parete della falesia, che divenne celebre con il nome di Parson Darby’s Hole (lett. “buco del parroco Darby”). Il sacerdote anglicano, a colpi di piccone e scalpello, ampliò una grotta naturale già usata dai contrabbandieri e scavò nella roccia una scala che dalla battigia raggiungesse l’imbocco della cavità, sei metri al di sopra del livello di alta marea.[ref name=”guardian99″]”On the Edge.” The Guardian 26 Gen. 1999 (in Department of Geography, op. cit.)[/ref] Qui sistemò alcune lanterne per rendere visibile la scogliera e spesso vi passava le proprie notti vegliando sul mare tempestoso, pronto a trarre in salvo eventuali naufraghi ed offrire loro un ricovero sicuro ed asciutto. I suoi parrocchiani non gradirono molto queste sue inclinazioni umanitarie perché le comunità locali, già dedite al contrabbando, come in altre zone costiere dell’Inghilterra (→Faro di Longships) traevano ingenti benefici economici dal wrecking, ovvero lo sciacallaggio dei relitti: i naufràgi, insomma, erano un businnes. I wrecker del Sussex sono citati anche nei versi della tragedia The Mourning Bride del drammaturgo inglese William Congreve (1670 – 1729), che così scrisse:[ref]da Congreve, William: The Works of Mr. William Congreve In Three Volumes. Consisting of His Plays and Poems. Vol. 1. Birmingham: Printed by John Baskerville; 1761.[/ref]

Look out when storms arise and billows roar;

Devoutly praying with uplifted hands

That some well-laden ship may strike the sands.

To whose rich cargo they may make pretence.

Guardano fuori quando le tempeste nascono e flutti ruggiscono;

Devotamente pregando con le mani alzate

Che qualche nave ben carica possa colpire le sabbie.

Il cui ricco carico possano rivendicare.

Per rappresaglia contro colui che stava rovinando il “mercato” locale i paesani —come le comari di Sant’Ilario nella canzone di De André,[ref]Bocca di Rosa (1967): «Ma le comari di un paesino/non brillano certo in iniziativa/le contromisure fino a quel punto/si limitavano all’invettiva.»[/ref] — iniziarono a diffondere malignità sul reale utilizzo del rifugio da parte del povero parroco, che con la sua iniziativa salvò invece la vita ad almeno trenta naufraghi: alla sua morte, nel 1729, fu sepolto nel cimitero di Friston con l’epitaffio «Sailors’ Friend», amico dei marinai. Il covo di Darby, una volta abbandonato, tornò ad essere utilizzato dai contrabbandieri ed oggi non esiste più, divorato dall’erosione costiera.[ref]Scomparve completamente tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX: cfr. The Guardian, (op. cit.)[/ref] Ma alla memoria del primo “faro” di Beachy Head è intitolata una birra: una stout[ref]Stout: birre scure ad alta fermentazione prodotte da malto d’orzo tostato, tipicamente inglesi e irlandesi.[/ref] prodotta da un birrificio della vicina Eastbourne porta infatti il nome “Parson Darby’s Hole”.[ref]Beer Searcher. Web. 18-1-2015.[/ref]

4 – Naufraghi a Beachy Head, in una stampa della fine del XVIII secolo.

Il faro di John Fuller

Dopo il rifugio di Darby, a Beachy Head tornò l’oscurità. Nel 1691 ci fu una petizione per la costruzione di un faro sul promontorio, ma fu ignorata ed il vuoto non sarebbe stato colmato per oltre un secolo. Nel febbraio 1833 fece naufragio Thames, un veliero di 1500 tonnellate di classe “East Indiaman”.[ref]L’East Indiaman (plurale East Indiamen) erano una classe di velieri, divisa in sottoclassi di diverso tonnellaggio, costruite in diversi cantieri inglesi tra il Settecento e l’Ottocento.[/ref] Un ricco filantropo di nome John ‘Mad Jack’ Fuller, ex-membro del parlamento britannico, fu talmente impressionato dal disastro che decise di interessarsi personalmente alla costruzione del faro.[ref]”Artists of the South East.” Inside Out. BBC, 30 Gen. 2006. Web. 18-1-2015.[/ref]Un edificio provvisorio in legno fu eretto in cima alla scogliera occidentale del promontorio, detta di “Belle Toute”. Il nome, apparentemente di origine francese, è invece una corruzione del celtico “Bael Tout”, che significa “sentinella di Bael”, la dea della guerra nella tradizione pagana anglosassone. La luce entrò in funzione il 1º di ottobre e si dimostrò subito efficace, riducendo in modo drastico il numero di incidenti.

Il faro di James Walker

5 – “il vecchio faro” di James Walker, in una cartolina dei primi del ‘900.

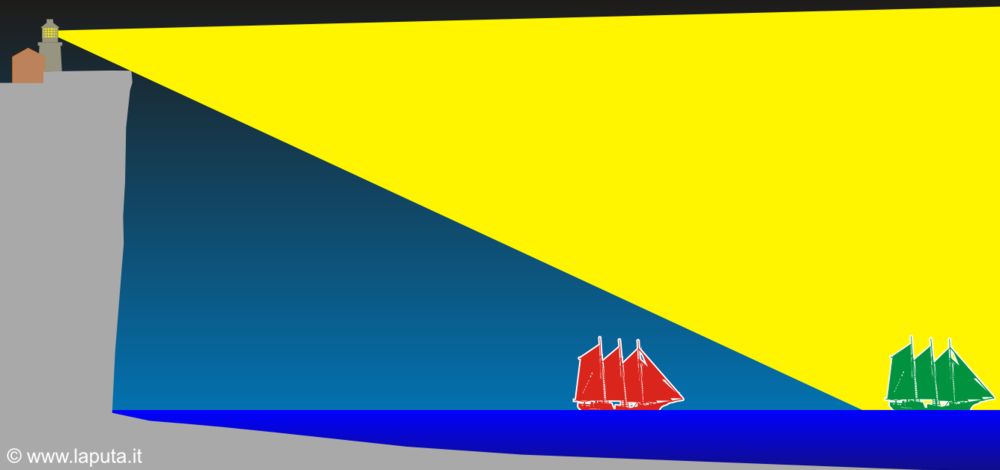

6 – La nave verde si trova ad una distanza sicura dalla scogliera e può vedere la luce del faro. La nave rossa invece è troppo vicina e si trova nella zona d’ombra dove la luce è occultata dalla scogliera: ciò allertava i marinai del pericolo.

Ben presto però si manifestarono due problemi. Il primo era che la luce, in cima alla scogliera, era troppo in alto e le frequenti nebbie (→nebbia sul Canale) lo occultavano alla vista delle navi. Il secondo è che l’erosione costiera causava, e causa tutt’ora, il continuo arretramento del margine della falesia, riducendo via via la distanza tra questo ed il faro. Di conseguenza, la zona d’ombra ai piedi della scogliera continuava a ridursi e le navi, ritenendo di essere al sicuro, si avvicinavano sempre di più alla costa rischiando il naufragio. Nel 1900 Trinity House iniziò così la costruzione di un nuovo faro a Bechy Head, questa volta ai piedi della scogliera e circa un miglio più a est, all’altezza della punta più meridionale del promontorio. L’edificio fu ultimato nel 1902, il 2 ottobre la luce fu accesa e lo stesso giorno il faro di Belle Tout fu messo fuori servizio. Ed è ora che inizia la parte più interessante della storia.

7 – Il nuovo faro di Beachy Head visto dalla scogliera di Belle Tout. (© D. Dixon/Geograph)

Dopo la dismissione

8 – L’impressionante scogliera di Belle Tout, con il faro di Walker. (R. Faulkner/Flickr)

Nel 1935 i coniugi ebbero l’onore di ricevere presso la pittoresca dimora nientemeno che Sua Maestà Giorgio V (1865 — 1936) e la regina consorte Mary di Trek che si trovavano nel West Sussex in soggiorno di convalescenza: «ospiti deliziosi e facili da intrattenere», come ricorda sir James. Il sovrano si appassionò «come un vecchio marinaio» alla collezione di oggettistica nautica che decorava l’abitazione e le raccomandazioni della regina consorte, preoccupata per le sue condizioni di salute,[ref]Il sovrano soffriva di enfisema polmonare.[/ref] non lo fecero desistere dal salire le ripide scale che portavano alla sala della lanterna.[ref]Dalla sala della lanterna, la regina gli urlò «George, non salire qui è troppo ripido per te!» La sua risposta fu: «Dannazione! Sto arrivando!». Cfr. Wright (op. cit.)[/ref]

9 – Giorgio V del Regno Unito e la regina consorte Mary di Tek.

La guerra

Nel 1939 gli eventi europei portano il Regno Unito nella seconda guerra mondiale. Non riuscendo a trovare un accordo con la Gran Bretagna, Hitler pensava di invaderla: la Luftwaffe iniziò una campagna di incursioni contro le difese costiere per preparare il terreno ad una gigantesca operazione di sbarco navale denominata Seelöwe, leone marino, che non ebbero mai modo di realizzare. Le coste furono evacuate dai civili, compresi i proprietari del faro che rimase vuoto. Nel 1942 fu installata una batteria contraerea circa 180 metri ad est dell’edificio. Il promontorio divenne teatro delle esercitazioni dell’artiglieria canadese, che utilizzava vecchie auto o sagome come bersagli per obici e cannoni leggeri, ma che non disdegnò di tirare pure verso il faro causando gravi danni alla struttura. Nel 1943 le pareti di granito erano tanto danneggiate che, nonostante lo spessore di due metri, la luce del sole poteva passare attraverso le crepe. Dopo la fine del conflitto la coppia ottenne 5 mila sterline di rimborso per i danni di guerra. L’edificio storico fu acquistato dal Municipio di Eastbourne, il quale però non aveva i fondi per restaurarlo e lo concesse in locazione con la formula anglosassone del leasehold, un “affitto con diritto di proprietà”,[ref]”Leasehold” Il Sansoni Inglese. Corriere della Sera.[/ref] a tale Edward Revill Cullinan, che inizò la ricostruzione della parte abitativa. Nel 1962 Cullinan rivendette[ref]Nel diritto britannico i contratti di leasehold possono essere venduti, come le proprietà.[/ref] per 15 mila sterline la concessione, che da allora passò in diverse mani fino a che nel 1986 fu acquistata per 250 mila sterline dalla BBC che utilizzò il faro come set per la miniserie The Life and Loves of a She-Devil, trasposizione sul piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Fay Weldon del 1983. La produzione fece costruire un patio e, al termine delle riprese, vendette la concessione a Paul Foulkes e sua moglie Shirley che proseguirono il restauro nel rispetto delle caratteristiche “marittime” dell’edificio. Ma il faro era troppo lontano per andarci tutti i weekend e così nel 1995 si trovava di nuovo in vendita. Furono l’imprenditore australiano Mark Roberts e sua moglie Louise a rilevare la concessione per 200 mila sterline, finendo così per ritrovarsi in mano la pagliuzza corta.

Una corsa contro il tempo

Già, perché in tutti questi passaggi l’erosione costiera non si era certo arrestata ed anzi, smentendo gli ottimistici pronostici del geologo londinese, nel 1997 ormai restavano solo circa 10 metri a separare il piccolo faro dal precipizio, margine che continuava ad assottigliarsi. Che fare? I Roberts incaricarono la società di ingegneria Abbey Pynford Company di trovare una soluzione: non potendo arrestare il processo di erosione della scogliera, gli specialisti conclusero che era necessario spostare il faro. Ma servivano 250 mila sterline.

10 – Erosione costiera a Belle Tout.

Fu lanciata una campagna di crowdfunding i cui proventi erano destinati ad un apposito ente fiduciario, il “South Downs Lighthouse Trust”, con il compito di finanziare l’ardita operazione.[ref]Nel 1993 negli USA era già stato spostato un altro faro, quello di Block Island nel Rhode Island. Nel settembre del ’99, qualche mese dopo di quello di Belle Tout, nel North Carolina (USA) fu conclusa una analoga impresa: lo spostamento del famoso faro di Cape Hatteras, nell’arcipelago delle Outer Banks.[/ref] Era una corsa contro il tempo: una notte di novembre del 1998 si verificò un massiccio crollo della scogliera. Roberts, che quella notte dormiva nel faro, ricorda: «Io e mia moglie Louise siamo stati svegliati da un tremendo boato, molto simile ad un tuono, ma che durò per circa un minuto e capimmo che la tanto temuta frana era avvenuta». All’alba, solo 4 metri[ref name=”argus3″]”Race to save family’s teetering lighthouse” The Argus 16 Nov. 1998 (in Department of Geography, op. cit.)[/ref][backref name=”guardian99″ /] di roccia separavano la torre dal suo destino, rovinare sulla spiaggia 85 metri più sotto. Dal punto di vista ingegneristico muovere un edificio storico tutto d’un pezzo non era cosa di tutti i giorni, ma salvarlo dalla terra che si sgretola, inghiottita dal “nulla” come il mondo di Fantàsia ne La storia infinita di Michael Ende, rendeva il tutto vagamente epico.

Per cinque lunghi mesi gli operai lavorarono per rinforzare la struttura, scavare fin sotto l’edificio e realizzare le travi in calcestruzzo sulle quali, spinte da potenti martinetti idraulici e lubrificate con il grasso, sarebbero scivolate lentamente le 850 tonnellate di pietra. Il tutto a badile e carriole, i mezzi meccanici furono banditi perché le vibrazioni avrebbero potuto mettere a rischio la scogliera. L’annuncio che la guardia costiera avrebbe fatto brillare due bombe inesplose della seconda guerra mondiale ritrovate ai piedi del promontorio fece temere il disastro. Invece, il 17 marzo del 1999 tutto era finalmente pronto e — sotto gli occhi di stampa e televisione — furono accese le pompe idrauliche.

12 – I lavori di spostamento del faro, il 17 marzo del 1999 (da un servizio della BBC).

I martinetti, controllati con precisione millimetrica da un computer, spostavano la struttura con una lentezza estenuante: ci vollero tre ore per i primi due piedi (66 cm) ed un intero giorno per percorrere 28 piedi (8,5 m). Entro la serata del giorno successivo l’operazione era terminata con successo, il faro era stato spostato all’interno di 50 piedi,[backref name=”argus3″ /] poco più di 15 metri. Può sembrare poco, ma secondo le stime era sufficiente a metterlo al sicuro per almeno altri 60 anni.[ref]In realtà anche questa volta le previsioni potrebbero essere state ottimistiche: secondo la Applied Geology Research Unit (AGRU) della Brighton University (cfr. Rob Wassel, op. cit.), al tasso di erosione attuale potrebbe essere necessario spostarlo di nuovo entro 34 anni. Le opere eseguite nel 1999 faciliteranno ulteriori spostamenti.[/ref] Mark Roberts, felice, così commentò il successo dell’operazione: «Tutte le nostre bottiglie di vetro erano rimaste perfettamente al loro posto!».[ref]”Bell Toot Lighthouse, Eastbourne.” Solar Navigator. Max Energy Limited Educational Charity., 2006. Web. 20-1-2015.[/ref] Chissà se tra quelle bottiglie ce n’era anche una di amaro, quello che si beve dopo ogni improbabile missione avventurosa che si concluda con la frase: sembrava impossibile, ma ce l’avevamo fatta![ref]Un classico spot televisivo italiano degli anni ’80: cfr. Zacchigna, M. “Amore Montenegro“. Microclismi, 27 Nov. 2011. Web. 21-1-2015.[/ref]

13 – «Sembrava impossibile, ma ce l’avevamo fatta!»

Il faro Belle Tout al tramonto visto da Baily’s Hill (© Simon Carey/Geograph)

Epilogo

I Roberts, già titolari della concessione (leasehold), nel 2002 poterono acquistare dalla municipalità di Eastbourne anche la freehold, la nuda proprietà, diventando così pieni possessori dell’edificio, ma nel 2007 lo rimisero in vendita. Fu fondata un altra charity, la “Belle Toute Lighthouse Preservation Trust”, che promosse una nuova raccolta fondi per acquistare il faro e trasformarlo in una struttura ricettiva, ma nel 2008 fu battuta sul tempo[ref]Mancato lo scopo iniziale, il trust diventò “Belle Toute Lighthouse Information Resource” (op. cit.), un sito web finalizzato alla valorizzazione culturale del faro.[/ref] da David e Barbara Shaw che, dopo una accurata ristrutturazione, vi aprirono nel 2010 un rinomato e suggestivo bed & breakfast. Come da tradizione britannica, nell’edificio si aggirerebbero anche uno o due fantasmi. [endmark]

Note

[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti

- Holmes, Edric. Seaward Sussex; the South Downs from End to End. London: R. Scott, 1920.

- Lucas, E.V. Highways & Byways in Sussex. London: MACMILLAN, 1921.

- Wright, Elizabeth “Belle Tout: The Little Lighthouse That Moved“. Timetravel-Britain. 2006. Web. 18-1-2015.

- Wassel, Rob. The Belle Toute Lighthouse Information Resource. Belle Tout Lighthouse Preservation Trust. Web. 18-1-2015.

- Department of Geography. “The moving of Belle Tout Lighthouse” sussex.ac.uk University of Sussex, Web. 18-1-2015.

- Pursell, Sonia. “The Rewards of Life on the Edge.” The Telegraph. Telegraph Media Group, 20 May 2007. Web. 22-1-2015.

- “About Beachy Head” Beachy Head Countryside Centre. Web. 12-1-2015

- Rowlett, Russ “Lighthouses of Southern England” Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill. 11 Giu. 2014, Web. 15-1-2015.

- “Beachy Head“. Trinity House. Corporation of Trinity House. Web 13-01-2015

Immagini

- © Clickos, 14-10-2014 (Depositphotos);

- Frederick Griggs, 1902 [PD] da da E.V. Lucas (op. cit.);

- incisione di Mary M. Viger, 1920 c.a [PD] da Holmes, Edric. Seaward Sussex… (op. cit.);

- Autore sconosciuto, tra 1790-1900 c.a (cfr.)

- 1902 c.a [PD] da Wandering Genealogist;

- © S. Dell’Acqua/Laputa 18-1-2015;

- © David Dixon [CC-BY-SA 2.0] Geograph;

- © Rob Faulkner [CC-BY 2.0] Flickr;

- [PD] da Beach, Chandler Belden, and Frank M. McMurry. The New Student’s Reference Work for Teachers, Students and Families. Chicago: F.E. Compton, 1915.

- © S. Dell’Acqua/Laputa 21-1-2015;

- © Phil Bird 25-7-2014 (Depositphotos);

- © BBC 17-3-1999 (Fair Use) via Youtube.

- © Simon Carey, 20-12-2013 [CC-BY 2.0] Geograph.

1

Se esiste un inferno tra i fari, questo è certamente il primo.[ref name=”paolini”]Paolini, Charles I guardiani dei fari. Sentinelle del mare. Storie e leggendeMilano: Magenes, 2012. Pag. 111.[/ref] Charles Paolini, scrittore

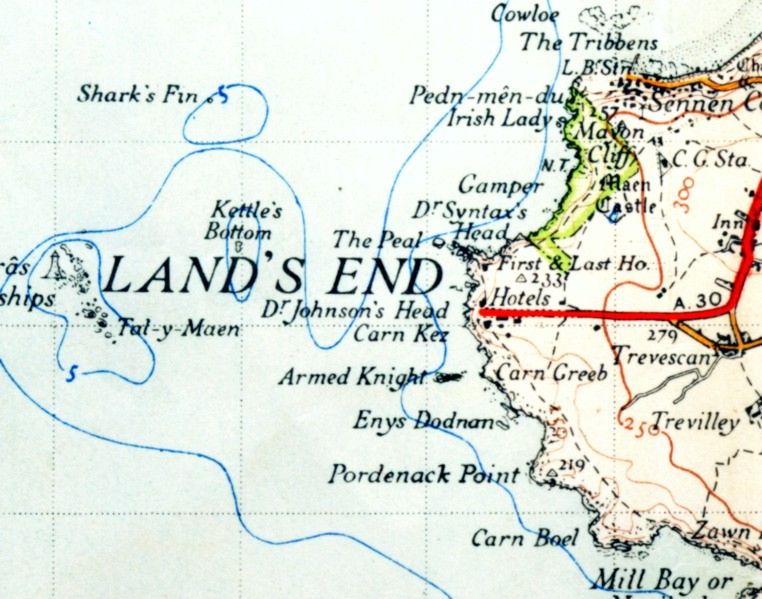

Il capo di Land’s End (“Penn an Wlas” in cornico) è l’estremità della lunga e stretta penisola della Cornovaglia e l’ultimo lembo sud–occidentale[ref]È erroneamente ritenuto l’estremo occidentale della terraferma britannnica, ma in realtà Ardnamurchan Point in Scozia è più a ovest.[/ref] di terraferma prima dell’Oceano; tanto che l’espressione «da Land’s End a John o’ Groats», i due punti estremi della Gran Bretagna,[ref]John o’ Groats, in Scozia, è l’estremo nord–orientale e dista 1400 km da Land’s End[/ref] equivale per i britannici al «coast to coast» statunitense. Qui si trova dal 1908 circa[ref]cfr. History in Pictures[/ref] una storica taverna[ref]Prima di essere una taverna, era una semplice casa con un cartello che recitava «The first and last house» (cfr. History in Pictures)[/ref] chiamata “The First and Last Restoration House in England”, il primo ed ultimo ristoro in Inghilterra (a seconda che veniate dal mare o dalla terraferma).

2 – le scogliere di Land’s End viste da sud (© R. Butterfield/Geograph).

3 – Land’s End: il cartello che segna la “fine della terra” (© L. Clarke/Geograph).

4 – “The First and Last Refreshment House in England”, il primo e l’ultimo punto di ristoro in Inghilterra: si chiama così dal 1908 circa.

Dalla punta del capo guardando verso il mare, si vedono le onde infrangersi contro una striscia di rocce granitiche che emergono a circa un miglio dalla costa. Al tramonto, la sagoma scura di queste rocce ricorda un convoglio di “navi lunghe”, le tipiche imbarcazioni vichinghe, stagliate contro un cielo fiammeggiante: da qui il nome “Longships”, navi lunghe.[ref]Le navi lunghe (longships o longboats) sono la tipologia di navi, tipicamente utilizzate dai vichinghi nordici, cui appartengono i famosi drakkar o drekkar.[/ref] Oggi i turisti giungono sin qui per ammirare la suggestiva scena, ma tanto queste rocce sono scenografiche se viste dalla terraferma, quanto temibili se viste dal mare.

5 – Al tramonto la sagoma delle “Longships” ricorda un convoglio di “navi lunghe”, le tipiche imbarcazioni vichinghe: da qui il nome.

Prima della costruzione del faro doppiare la punta della Cornovaglia significava passare in un canale largo appena ½ miglio tra Land’s End ed i famigerati scogli, in acque che lo scrittore e poeta britannico John Ruskin (1819–1900) descrisse come «…un intero disordine di onde… tutta la superficie del mare diventa un vertiginoso turbine di rapida, contorta, torturata e confusa rabbia».[ref name=”nicholson”]Nicholson (op. cit.)[/ref] Il mare tutt’intorno al capo era disseminato di rocce pericolose[ref]In particolare lo scoglio di “Runnelstone”, vicino alla costa quattro miglia a sud est, e Wolf Rock 8 miglia a sud–ovest, uno scoglio granitico sul quale solo nel 1795 sarebbe stato costruito l’omonimo faro.[/ref] e nessun’altro tratto di costa dell’Inghilterra, si diceva,[ref]In realtà lo si diceva di molte coste, in Inghilterra.[/ref] era altrettanto pericoloso come l’estrema punta della Cornovaglia.[backref name=”nicholson” /] Per affrontare questo essenziale passaggio tra il Canale della Manica e la costa occidentale della Gran Bretagna era necessario che si verificassero condizioni di visibilità sufficiente e mare calmo. Di notte, ma anche di giorno con le frequenti nebbie, il rischio di sfracellarsi sulle scogliere del promontorio o essere trascinati dalle forti correnti tidali[ref]correnti tidali: causate dai moti di marea.[/ref] contro il tagliente granito delle Longships era talmente concreto da far desistere anche i capitani più avventurosi.

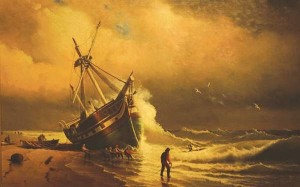

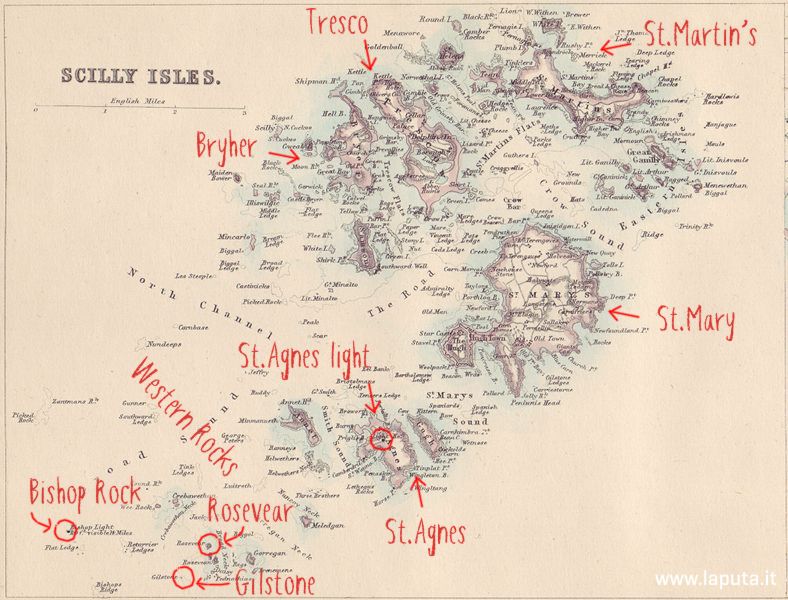

6 – “The Wreckers”, dipinto del 1877 di Robert Swain Gifford.

I mercantili che si sfracellavano sulle rocce erano una vera manna per i wreckers, i pirati di terra che depredavano i relitti del prezioso carico; una pratica tanto comune da coinvolgere intere comunità che vivevano di sciacallaggio:[ref]Nelle comunità costiere della Cornovaglia si insegnava ai bambini a pregare Dio di benedire i genitori e far trovare loro una bella nave sugli scogli ogni mattina: «God bless father’n mither an’ zend a good ship to shore vore mornin’». Cfr. Nicholson, (op. cit.).[/ref] per quanto fosse punito dalla legge e condannato dalla chiesa, il saccheggio dei relitti era una attività redditizia e difficile da contrastare, soprattutto quando costituiva la principale fonte di sussistenza. In mancanza di un faro, alle navi non restava che tentare la sorte. Il primo naufragio documentato in questo punto risale al 1535[ref]Larn, Richard; G. Edwin Mills. Shipwrecks at Land’s End. 1970. p. 34.[/ref] ma si dovette arrivare alla fine del XVIII secolo perché le autorità prendessero finalmente atto della regolarità con cui i vascelli si sfracellavano sul granito intorno a Land’s End. Nel 1790 fu incaricato l’ingegnere John Smeaton, che nel 1759 aveva ultimato con successo l’ardita costruzione del terzo faro di Eddystone al largo di Plymouth, di valutare la costruzione di una luce a Roseveern, nelle vicine Scilly. La conclusione fu però che, vista la distanza di 30 miglia dalla punta della penisola, un faro a Roseveern sarebbe forse stato utile per la navigazione tra le isole (dove peraltro dal 1680 esisteva già un faro, a St. Agnes) ma di nessun effetto sulla navigazione costiera in Cornovaglia. Dietro presentazione di una petizione dei marittimi, per i quali il passaggio di Land’s End costituiva una autentica piaga, il 30 di giugno dell’anno successivo la Corporazione di Trinity House[ref]Trinity House è ancor oggi l’autorità competente per i fari di Inghilterra, Galles, Isole del Canale e Gibilterra.[/ref] ottenne la concessione della Corona per la costruzione di un faro a Wolf Rock, uno scoglio in mare aperto a circa otto miglia a sud–ovest da Land’s End. L’ente non intendeva però assumersi in proprio la responsabilità di un’impresa così ardua e scaricò la “patata bollente” ad un contractor, tale luogotenente Henry Smith [ref]Probabilmente un ufficiale (o ex– tale) della Royal Navy.[/ref] il quale, resosi ben presto conto della difficoltà, rinegoziò la concessione ottenendo la costruzione di un faro in pietra sulle più accessibili Longships (che si distavano solo ½ miglio dalla costa) e due semplici daymark, pali in ferro visibili solo di giorno, sugli scogli di Runnelstone (quattro miglia a sud–est vicino alla costa) e Wolf Rock (che avrebbe visto la costruzione di un faro solo nel 1836).

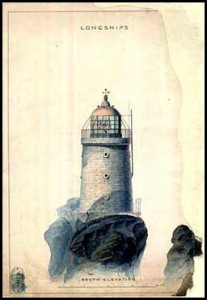

Il primo faro (1795)

7 – Il primo faro di Samuel Wyatt del 1725 (Trinity House).

Il progetto fu affidato all’architetto Samuel Wyatt, che dal 1766 era consulente di Trinity House e per la Corporazione aveva già all’attivo la costruzione del faro di Dungeness (ultimato nel 1792). La scelta del sito ricadde ovviamente sullo scoglio più grande delle Longships, alto fino a dodici metri sopra il livello di alta marea:[ref]Gli unici tre isolotti a non essere sommersi dall’alta marea sono Tal–y–Maen, Karn Bras e Meinek.[/ref] l’isolotto chiamato Karn Bras, che in cornico significa “grande mucchio di roccia”. Il cantiere fu stabilito a Sennen, sulla costa, dove i blocchi di granito cornico venivano tagliati con gli incastri a coda di rondine che, dopo Eddystone, erano diventati pratica comune nella tecnica costruttiva dei fari in pietra. Imbarcati per attraversare il braccio di mare, venivano messi in posizione sullo scoglio e cementati con calce idraulica in grado di indurire anche sott’acqua. La torre progettata da Wyatt era tozza, alta solo 38 piedi (circa dodici metri) con pareti spesse 4 piedi alla base che si riducevano gradualmente fino a 3 (circa un metro). All’interno era suddivisa in tre locali, il più basso dei quali conteneva la cisterna dell’acqua potabile ed il magazzino. Al piano intermedio si trovava un soggiorno ed all’ultimo la stanza da letto; per passare da una stanza all’altra ci si arrampicava su una scala a pioli. In cima la stanza della lanterna in legno e rame, che ospitava 18 lampade ad olio del tipo “Argand”[ref]La lampada Argand è un tipo di lampada ad olio inventata nel 1783 dal chimico svizzero Aimé Argand (1750 — 1803).[/ref] disposte su due livelli, dotata ciascuna di un riflettore parabolico. L’ottica, che veniva a trovarsi 24 metri sul livello dell’alta marea, era costruita per essere semplice, efficace ed economica: priva di parti in movimento, emetteva una potente luce fissa[ref]La luce fissa era una caratteristica insolita per un faro, anche all’epoca.[/ref] con una portata di 14 miglia nautiche. Per risparmiare combustibile, la luce non era proiettata versa la terraferma e in quella direzione la finestra era sostituita da una lamiera. Ultimato l’edificio, la luce che per la prima volta rompeva l’oscurità delle acque intorno a Land’s End fu accesa il 29 settembre del 1795 e da quel giorno il numero di incidenti diminuì radicalmente. L’ingegnere civile scozzese Robert Stevenson, futuro progettista di fari[ref]La sua più celebre opera sarebbe stata il faro di Bell Rock, nel 1811.[/ref] e nonno del Robert Stevenson autore de L’isola del tesoro e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde

(per citare i più famosi), visitò il faro nel 1801 e fu molto impressionato dalla potenza della luce, ma anche dalle difficili condizioni di vita dei faristi che dividevano gli esigui spazi dell’edificio, scaldando la cena sulle lampade perché non c’era nemmeno la cucina. La paga era di £ 30 annue e per campare i guardiani dovevano trovarsi un secondo lavoro sulla terraferma nei mesi di riposo.

8 – Land’s End e le Longships , con il faro di Wyatt, in una incisione del 1861 di J. T. Blight.

Nel frattempo Henry Smith, titolare della concessione per 50 anni, si era ritrovato in difficoltà economiche: fu giudicato «incapace di gestire la situazione»[ref]«incapable of managing the concern». Cfr. Trinity House (op. cit.), Nicholson pag. 69 (op. cit.)[/ref] e sollevato dall’incarico, per finire nel 1806 dietro le sbarre della Fleet Prison[ref]Era una prigione per debitori e bancarottieri, chiusa nel 1844.[/ref] di Londra per debiti. La gestione e la manutenzione del faro tornò d’ufficio a Trinity House, ma la Court of Chancery assegnò tutti i profitti derivanti dai pedaggi[ref]I fari erano mantenuti grazie a fees, i pedaggi, tasse riscosse agli armatori in base al tragitto della nave.[/ref] alla famiglia di Smith fino alla scadenza della concessione.[ref]Un caso simile si era verificato al faro delle Skerries nel 1725.[/ref] Non è chiaro il motivo di tanta generosità — apparentemente solo per riconoscenza verso colui che aveva proposto per primo la costruzione del faro[ref name=”th”]Trinity House (op. cit.)[/ref] — ma sicuramente sarebbe costata cara alla Corporazione: per l’esattezza 3017 sterline nel 1831, al netto dei costi di manutenzione pari £1183. Nel 1836 i profitti erano già saliti nel £ 8293[backref name=”th”] e di fronte ad ancora nove anni di pedaggi da versare[ref]La concessione sarebbe scaduta nel 1845.[/ref] Trinity House pensò bene di chiudere la questione e riscattare il faro versando agli eredi la cifra di £ 40 676 in un’unica soluzione. Ma c’era un altro problema: sebbene il faro di Wyatt si fosse dimostrato estremamente efficiente in condizioni ottimali, la furia del mare d’inverno in quel punto era stata invece abbondantemente sottostimata. Durante le tempeste, il faro era esposto a mareggiate di tale violenza che le onde superavano in altezza il faro, oscurandone la luce. L’acqua mandava in frantumi i vetri della lanterna e nel 1815, stando a quanto riporta la Royal Cornwall Gazette del 7 gennaio, l’edificio fu gravemente danneggiato dall’impatto di un’onda e ci vollero diversi giorni per ripararlo; ancora il 7 ottobre del 1857, sette delle 18 lampade furono spente dall’acqua durante una tempesta. L’unica soluzione era una torre più alta.

Il secondo faro (1870)

9 – Il secondo faro di Douglass , in un acquerello del 1891 di Themistokles von Eckenbrecher.

Nel 1869 fu incaricato del progetto l’ingegnere Sir James Nicholas Douglass (1857 — 1913)[ref]Già progettista del faro di Small Island (1861) e supervisore di quello di Wolf Rock (1869), fu in seguito membro (fellow) della Royal Society, ingegnere in capo di Commissioners of Irish Lights (ente per i fari d’Irlanda ed Irlanda del Nord), progettista del terzo faro di Bishop Rock (1877) ed il quarto faro di Eddystone (1877)[/ref] che aveva appena ultimato la costruzione del vicino faro di Wolf Rock, alle Scilly, da dove furono recuperati macchinari, attrezzature ed imbarcazioni. Il granito, in parte cornico ed in parte proveniente dal nord della Francia, veniva tagliato a terra secondo i disegni esecutivi e trasportato alle Longships con speciali barche dotate di rulli per agevolare lo scorrimento dei blocchi, che venivano infine sbarcati e posizionati con una gru. Nel 1870, sotto la capace direzione del supervisore[ref]Quello che oggi chiameremmo site manager, il direttore dei lavori.[/ref] Michael Beazeley che aveva seguito Sir Douglass da Wolf Rock, iniziò la costruzione della nuova torre sullo stesso scoglio di Karn Bras, accanto al vecchio faro di Wyatt che restò attivo per tutto il tempo dei lavori. Nell’inverno del 1872 quindici uomini rimasero bloccati per diverse settimane nei due fari, a causa del mare mosso che impediva l’avvicinamento delle imbarcazioni, ma a parte questo inconveniente i lavori proseguirono senza particolari incidenti ed il nuovo faro fu ultimato nel 1875. La torre di Douglass era alta 35 metri, snella ma solida, a “fusto di quercia” con piccole finestre; in cima la lanterna ospitava una lampada a vapori pressurizzati di kerosene con ottica rotante. Anche nel nuovo edificio le condizioni di vita e di lavoro dei faristi erano tutt’altro che confortevoli: le stanze rotonde non raggiungevano i 2,5 m di diametro inclusa la scala, le provviste consistevano in cibi secchi o salati (non esistevano frigoriferi) ed i turni di permanenza erano di uno o due mesi. Anche il cambio era difficoltoso e non privo di rischi: se il mare non era sufficientemente sicuro (il che significava praticamente piatto), il soggiorno forzato doveva prolungarsi in attesa di condizioni migliori. Nonostante la relativa vicinanza alla costa, Longships era uno dei fari più isolati e meno amati dai faristi.

10 – Il faro delle Longships sull’isolotto di Karn Bras (Depositphotos).

Nonostante i miglioramenti il rischio era sempre in agguato e gli incidenti non cessarono mai del tutto: ad esempio il 9 novembre del 1898 fu il piroscafo britannico SS Blue Jacket a finire inspiegabilmente contro gli scogli in una notte limpida[ref]Noall, C. Cornish Shipwrecks Illustrated. Truro: Tor Mark Press; 1969. p. 21[/ref] ed ancora di recente, nel 2003, la nave da carico tedesca RMS Mülheim naufragò sulle scogliere di Land’s End. Nel 1967 il segnale fu elettrificato e modernizzato: la lampada divenne elettrica e la nuova ottica rotante produceva un fascio isofase;[ref]Isofase: è la caratteristica luminosa in cui la luce ha la stessa durata dell’eclissi; in questo caso ad esempio 5 + 5 secondi.[/ref] di 5 secondi seguito da altri 5 di eclisse, bianco o rosso a seconda della direzione di osservazione e visibile a 19 miglia nautiche. anche il segnale da nebbia, del tipo esplosivo a cartucce di nitrocellulosa,[ref]Un segnale di questo tipo era stato installato anche sul terzo faro a Bishop Rock nel 1877.[/ref] fu sostituito con un più moderno corno ad aria. La realizzazione di una piattaforma sopra alla lanterna per l’atterraggio degli elicotteri alla fine degli anni ’70 rese l’avvicendamento del personale più rapido, ma non meno avventuroso: inevitabile che Longships fosse tra i primi candidati per l’automazione, che avvenne senza interruzione del servizio tra il 1987 e l’inizio del 1988. La cisterna dell’acqua potabile alla base dell’edificio, convertita in serbatoio del gasolio, avrebbe alimentato i nuovi motori diesel per almeno sei mesi. Da allora, il personale vi si reca solo per i rifornimenti e per la manutenzione programmata.

11 – Longships dalla terraferma, a Carn Barra (© B. Jones)

12 – Land’s End in una mappa del 1946: a sinistra è indicato il faro.

Storie e leggende

13 – La piccola Mary, in piedi sopra ad una Bibbia, accende le lampade del faro: illustrazione da “The watchers on the Longships. A tale of Cornwall in the last century” di J.F. Cobb (1905, pag. 208.)

Il faro di Longships fu oggetto di racconti e leggende popolari che si confondono con la cronaca. Nel dicembre del 1842 un quotidiano locale riferì che uno dei due guardiani, un uomo di nome Clement, tornò a terra con i capelli completamente grigi dopo essere stato intrappolato al faro con un collega per ben quindici settimane. Nel 1861 si riporta un incidente nel quale avrebbe perso la vita un farista, lasciando il collega a governare il faro fino all’arrivo dei soccorsi. Secondo lo scrittore C. Nicholson[backref name=”nicholson” /] l’autenticità della notizia resta dubbia poiché il fatto sembra ricalcare quanto accaduto invece alle Smalls agli inizi del XIX secolo. Nel 1873 la stampa riferì invece di un guardiano che, recatosi sulla terraferma per acquistare le provviste, sarebbe stato rapito dai wreckers che speravano così di impedire l’accensione del faro. Quella notte, però, la luce entrò in funzione lo stesso per guidare le navi lungo il passaggio: ad accenderlo fu la figlia dello stesso farista che, non vedendo rientrare il padre, si prodigò ad accendere la luce alzandosi in punta di piedi sopra ad una grossa Bibbia per arrivare alle lampade, garantendone il funzionamento per molte notti prima di essere raggiunta dai soccorsi. La storia, non priva di retorica, è abbastanza inverosimile da essere classificata tra le leggende senza tema di smentita (all’epoca i guardiani erano almeno tre e i familiari non soggiornavano al faro) ma piacque a James Francis Cobb che la riprese nel suo romanzo Watchers on the Longships (1878) insieme a quella del farista tornato con i capelli grigi. Secondo lo scrittore, i rumori del vento tra le fessure della roccia ed amplificati dall’acustica dell’edificio avrebbero terrorizzato alla follia «più di un farista» tra i meno esperti. La leggendaria rumorosità del faro di Douglass, citata anche da Charles Paolini in I guardiani dei fari, ha però un fondo di verità: all’interno della torre in pietra, un canale lungo 35 metri e largo poco più di due, ogni urto delle onde risuona «come un corno da caccia.»[backref name=”paolini”/][ref]Secondo Paolini la rumorosità era dovuta anche al fatto che la torre fosse in ferro. A Longships però non è mai esistito un faro metallico, entrambi gli edifici furono costruiti in granito.[/ref] [endmark]

14 – Le Longships (© R. Croft/Geograph)

Note

[references class=”compact” /]

Bibliografia e fonti

- Nicholson, Christopher P. “Longships.” in Rock Lighthouses of Britain: The End of an Era?

Toronto: Dundurn, 1995. 67-74.

- Mariotti, Annamaria Lilla

. “Longships.” Fari

. Vercelli: White Star, 2005. 112-115.

- “Longships.” Trinity House. Corporation of Trinity House and Depford Strond, n.d. Web. 31-5-2014.

- Rowless, Russ “Lighthouses of Southwest England (Devon and Cornwall)“. Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill. 19 giugno 2014, Web 17/12/2014.

Immagini

- © Ian Woolcock: Storm at Lands End Cornwall England. Fotolia.

- © Roger Butterfield, 9-5-2006 [CC-BY-SA 2.0] Geograph.

- © Lewis Clarke, 2-7-2011 [CC-BY-SA 2.0] Geograph.

- © Chris Dorney 18-9-2012. Depositphotos.

- © olliemt1980, 3-7-2014. Depositphotos.

- Robert Swain Gifford, 1877. The Wreckers. [PD] Commons.

- Trinity House [PD] tavola nº 1122 (via Little Dart).

- John Thomas Blight, 1861 [PD] Commons.

- Themistokles von Eckenbrecher, 1891 [PD] Commons.

- © urbanbuzz, 6-8-2014. Depositphotos.

- © Bob Jones, [CC-BY-SA 2.0] Geograph.

- Ordnance Survey Map [PD] Commons.

- 1905, da Cobb, James F. The Watchers on the Longships. A Tale of Cornwall in the Last Century. 25ª ed. London: W. Gardner, Darton, 1905. 208. Internet Archives.

- © Richard Croft [CC-BY-SA 2.0] Geograph.

1914–2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – Agosto 1914: un vagone ferroviario carico di soldati tedeschi in partenza per la Francia «da Monaco via Metz per Parigi» («Von München über Metz nach Paris»). La scritta più piccola a destra nella foto che dice invece «vagone-letto fornito di birra dell’Hofbräuhaus di Monaco» (Bundesarchiv).

Certo è un ottimo sport; ma all’esercito l’aereo non serve a nulla.

Generale Ferdinand Foch

Nell’estate del 1914 i tedeschi erano convinti che sarebbe bastato poco tempo per arrivare vittoriosi a Parigi ma le loro speranze furono presto vanificate. L’immobilità della guerra di trincea indusse le potenze in conflitto a ricorrere a ingegno, astuzia e ad una buona dose di cinismo pur di venir fuori dal pantano della prima guerra mondiale: il risultato il più delle volte, oltre a cambiare il modo di fare la guerra, fu un nuovo orrore. In tutto questo però vi fu anche chi superò le barriere nazionali e di parte fino a diventare leggenda collettiva.

Armi chimiche

Alle ore 17 del 22 aprile del 1915 nel villaggio belga di Ypres risuonarono fragorose le esplosioni delle cannonate e delle granate tedesche ma poco dopo, a fare più danni delle cannonate, arrivò sul fronte franco-inglese una nebbia venefica di un colore tendente al grigio-verde. Quella nebbia altro non era che cloro allo stato gassoso, altamente tossico, che si utilizzava per le tinture chimiche; il suo effetto sull’organismo umano era di causare un versamento di liquidi nei polmoni provocando una morte per annegamento. La convenzione dell’Aja del 1899, firmata anche dalla Germania, vietava l’uso di armi chimiche ma i tedeschi trovarono una scappatoia “formale”: la convenzione infatti proibiva l’uso di gas per mezzo di proiettili di artiglieria e i tedeschi fecero così ricorso a delle bombole di gas posizionate sulle trincee. Il 22 aprile grazie al vento che soffiava nella direzione francese i tedeschi aprirono seimila bombole, dando origine ad una nebbia tossica di cloro larga sei chilometri. Per una beffarda ironia della sorte i tedeschi non approfittarono del profondo varco aperto nelle linee difensive francesi in quanto non si aspettavano un simile “successo” e pertanto non avevano uomini a sufficienza per occupare le posizioni. L’uso del gas da parte tedesca causò un’ondata di indignazione [ref]A questo proposito Basil H. Liddel Hart ha osservato che l’indignazione era soprattutto dovuta al fatto che a utilizzare il gas fosse stato il nemico, perché uccidere dei soldati con il gas non poteva essere considerato più crudele che ucciderli mitragliandoli di colpi.[/ref] ma ben presto anche gli altri contendenti fecero ricorso alle armi chimiche, sviluppando sia nuovi gas sia le relative contromisure (ovvero le maschere antigas). Gli inglesi nel loro primo attacco con armi chimiche ebbero la sfortuna di incappare in un repentino cambio di vento, cosicché il gas tornò sulle trincee inglesi uccidendo centinaia di soldati; i francesi nel dicembre del 1915 invece impiegarono sul campo di battaglia un nuovo gas, il fosgene, che aveva la caratteristica micidiale di essere incolore e pertanto a differenza del cloro, non poteva essere avvistato a distanza. La ricerca di gas sempre più micidiali continuerà fino alla fine della guerra. Nel giugno del 1916 a Verdun i tedeschi violarono definitivamente la convenzione dell’Aja e utilizzarono l’artiglieria per lanciare i gas: in questo caso il gas era il disfogene, variante del fosgene, in grado di distruggere i filtri delle maschere anti-gas. L’attacco a Verdun alla fine fu respinto ma i tedeschi non finirono di creare nuovi gas e nel 1917 lanciarono il più micidiale di tutti i gas sperimentati durante la Grande Guerra: i tedeschi l’avevano nominata “croce gialla” ma è passato alla storia come “iprite”, dal nome del villaggio di Ypres dove era stato utilizzato la prima volta, o “gas mostarda”, per via del colore e dell’odore. Il gas mostarda non era letale ma provocava vesciche sulla pelle consumandola e causando dolori lancinanti. Il gas mostarda pur non essendo letale è diventato il più tristemente famoso dei gas utilizzati per via dell’alto numero di feriti e per l’entità delle ferite inferte. Alla fine della guerra saranno più di una ventina gli agenti chimici utilizzati come arma dalle varie potenze; essi rappresentano il primo impiego di armi di distruzione di massa nella storia.

2 – 1918, soldati del 12th Royal Scots (Reggimenti Scozzesi) in trincea a Méteren (Francia) con le maschere antigas, 1918.

Lanciafiamme

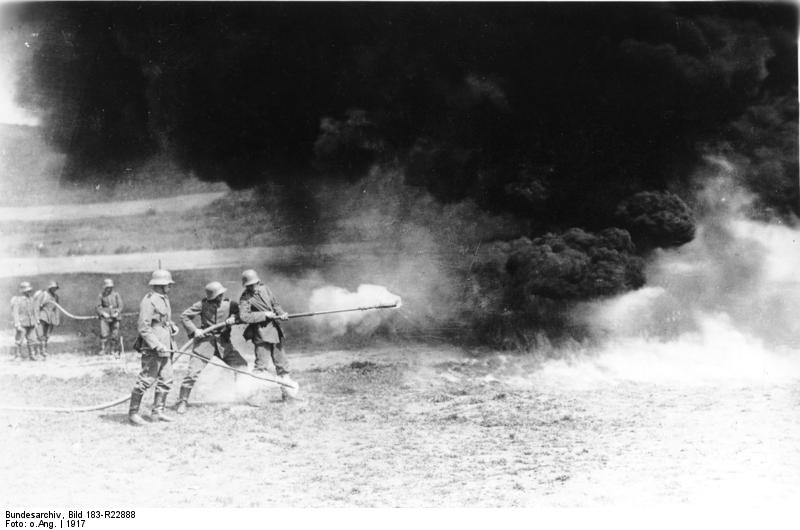

Il 30 luglio del 1915 non lontano da Ypres i tedeschi utilizzarono per la prima volta i lanciafiamme: un muro di fuoco si abbatté sulle trincee inglesi. Le urla strazianti e la vista dei corpi carbonizzati dei commilitoni generarono il panico, inducendo i soldati a fuggire dalle trincee diventando così facili obiettivi per i mitraglieri tedeschi appostati sulle trincee. Gli inglesi erano indignati e infuriati per questa nuova arma e pianificarono un contrattacco che individuò il punto debole dell’arma tedesca: il serbatoio posizionato sulla schiena. I lanciafiamme tedeschi esplosero sotto i colpi dei tiratori scelti inglesi che alla fine recuperarono le posizioni perdute tornando così al punto di partenza del 30 luglio. Dopo l’utilizzo da parte tedesca anche in questo caso inglesi e francesi adottarono i lanciafiamme anche se il contrattacco inglese ne aveva evidenziato il limite. L’Italia una volta entrata in guerra oltre ad adottare un lanciafiamme simile a quello tedesco adottò anche un lanciafiamme statico per scopi difensivi.

3 – Soldati tedeschi provano un lanciafiamme, 1917.

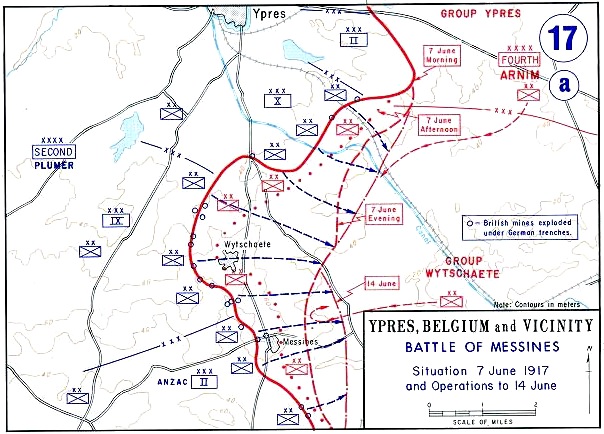

L’esplosione di Messines

Le alture di Messines, sempre poco distante da Ypres, furono una posizione cruciale in mano ai tedeschi fin dall’inizio della guerra. Gli inglesi per mesi scavarono tunnel, alti un metro e venti e larghi sessanta centimetri, sotto le trincee tedesche posizionando venti “mine”, ovvero tonnellate di tritolo. Dopo quasi due anni di lavori una rete di ventuno tunnel, per quasi 8 chilometri di lunghezza, era pronta con quattrocentocinquanta tonnellate di tritolo posizionate. Il 7 giugno del 1917 le diciannove mine (una era stata individuata e fatta brillare dai tedeschi) esplosero simultaneamente dando vita all’esplosione più grande che la storia avesse mai visto:[ref]Il “record” è stato battuto solo dalle esplosioni nucleari.[/ref] tutti i soldati tedeschi nel raggio di sessanta metri dall’esplosione morirono sul colpo, le esplosioni fecero vibrare le finestre fino a Londra e furono registrate come terremoto in Svizzera. Lo shock per i tedeschi, che videro letteralmente i corpi dei propri compagni piovere dal cielo, fu tremendo e gli inglesi conquistarono Messines. L’operazione di Messines fu un episodio unico e non più ripetibile.

4 – Mappa della battaglia di Messines del 17 giugno 1917 (US Military Academy).

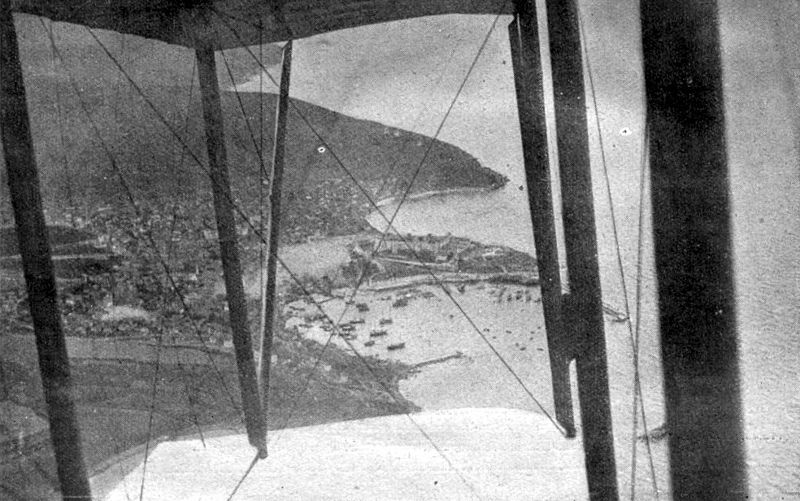

Aviazione

Nei primi mesi di guerra l’unico ruolo affidato all’aereo fu quello della ricognizione. Successivamente e molto lentamente gli aerei furono utilizzati come strumenti di contatto visivo tra i vari reparti di fanteria in modo da indirizzarla durante la battaglia e avvisare di eventuali contrattacchi in essere. Contemporaneamente l’equipaggiamento aereo si arricchiva di armi e vennero messi a punto meccanismi in grado di permettere di utilizzare una mitragliatrice anteriore nonostante le eliche. Pian piano l’aviazione divenne la “cavalleria dell’aria” e della cavalleria, ormai inutilizzabile nella nuova guerra, conservò alcune tradizioni come gli emblemi sugli aerei; quello di un campione italiano, Francesco Baracca, sarà poi donato ad Enzo Ferrari ed è tuttora il simbolo di una delle auto più famose al mondo.

5 – Francesco Baracca con il suo SPAD S.XIII: sulla carlinga il famoso “cavallino rampante” poi simbolo della Ferrari.

Come i cavalieri medievali ben presto un uomo diventerà una leggenda: il barone Manfred Albrecht Von Richthofen meglio noto come il Barone Rosso. Il suo “circo volante” era una delle squadre aeree più famose della Grande Guerra e insieme agli altri team tedeschi, o caroselli, misero in seria difficoltà la supremazia aerea dell’Intesa. In termini assoluti di “duelli” aerei altri piloti hanno superato Von Richthofen ma nessuno ha mai avuto lo stesso impatto sull’immaginario collettivo: al di là di libri e film su di lui, il Barone Rosso infatti pur non apparendo mai è il nemico nemmeno tanto immaginario dello Snoopy aviatore; nella serie Gundam uno dei protagonisti, Char Aznable, essendo un pilota formidabile ha il diritto di colorare i proprio mezzi di rosso e questo viene popolarmente considerato un riferimento al Barone Rosso.

6 – L’Albatros D.V di Manfred Von Richtofen (B.Huber, CC BY-SA 3.0).

7 – Un poster di propaganda britannico della prima guerra mondiale che faceva leva sulla paura suscitata dagli “Zeppelin” tedeschi.

Molto meno cavalleresco fu invece il primo blitz aereo della storia: il 19 gennaio 1915 i dirigibili ideati dal conte Von Zeppelin bombardarono obiettivi militari sulla costa orientale dell’Inghilterra ma la scarsa precisione del bombardamento causò anche sei vittime tra i civili. Il Kaiser aveva approvato con riluttanza l’utilizzo del bombardamento aereo e aveva richiesto che fossero indirizzati solo contro obiettivi militari; successivamente tenuto all’oscuro della scarsa precisione del bombardamento aereo il Kaiser approvò un attacco sul porto di Londra. Pur sapendo di non poter evitare di colpire i civili come ordinato dal Kaiser, l’alto comando tedesco optò per una campagna sempre più aggressiva degli zeppelin contro l’Inghilterra causando il panico tra la popolazione. Alla fine gli inglesi riusciranno a implementare adeguate difese contraeree e ad abbattere i dirigibili, riducendone così l’utilizzo da parte tedesca. Il vaso di Pandora ormai era stato aperto: gli aerei conquisteranno sempre più importanza negli eserciti e nel successivo conflitto mondiale la loro potenza di fuoco sarà in grado di distruggere intere città.

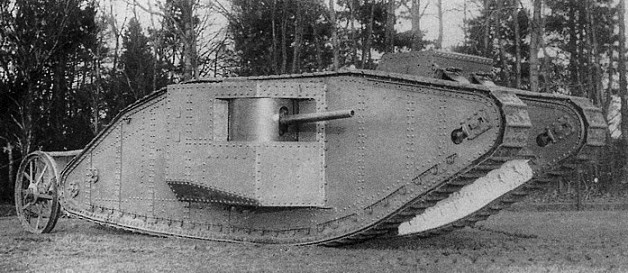

Carro armato

Il 15 settembre 1916 una nuova arma compare sul campo di battaglie delle Somme: il carro armato. Il nuovo mezzo tuttavia non ha avuto una genesi semplice. Denominato tank (la cui traduzione letterale è cisterna) con lo scopo di fuorviare il nemico era in realtà conosciuto nell’ambiente militare inglese con il nome di “nave di terra” o anche “incrociatore di terra” in quanto il progetto era in capo all’Ammiragliato. Infatti inizialmente scartato nel 1915 dall’esercito inglese il progetto fu ripreso e sostenuto da Churchill che diede vita al Comitato per le navi di terra all’interno dell’Ammiragliato. Dopo non poche difficoltà tecniche, dovute ad una mancanza di chiare indicazioni tattiche sull’utilizzo dell’arma e al generale scetticismo, il 2 febbraio del 1916 si ebbe infine il primo collaudo: l’esito della prova del carro, ribattezzato “Big Willie” o anche “Mother”, fu soddisfacente e furono commissionati i primi quaranta esemplari (poi aumentati a centocinquanta)[ref]Paradossalmente i francesi intuirono più degli stessi inglesi le potenzialità del mezzo e la loro prima commissione fu di quattrocento esemplari poi aumentati fino a ottocento.[/ref]. Nell’estate del 1916 mentre i primi equipaggi venivano addestrati il comando inglese sceglieva un nome per i carri che fosse plausibile con i grossi teloni utilizzati per nasconderli da sguardi indiscreti: le opzioni erano tank, cistern e reservoir. Le misure precauzionali funzionarono e quando il tank ebbe il battesimo del fuoco la sorpresa del nemico fu totale. Le cose non andarono però tutte nel verso giusto: non dando ascolto agli uomini del progetto, i militari impiegarono l’arma troppo presto e in malo modo mettendone a repentaglio la sopravvivenza ma soprattutto riportando le posizioni in stallo. Solo con l’offensiva di Cambrai nel novembre del 1917 il carro armato fu impiegato con discernimento e iniziò a risultare determinante per le sorti del conflitto. Vent’anni dopo il timido inizio il carro armato sarà al centro delle vicende belliche sulla terraferma.

8 – Carro armato britannico British Mark I alla Somme, 1916.

Sommergibili

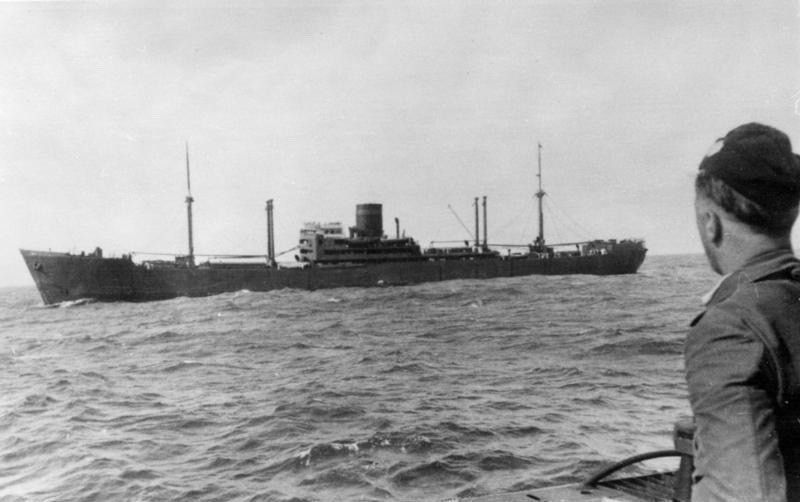

La Grande Squadra della Marina britannica era un nemico troppo forte per poter essere affrontato in mare aperto dalla Marina tedesca. L’ammiraglio Von Tirpitz ideò quindi una strategia sull’utilizzo indiscriminato dei sommergibili contro navi britanniche al fine di strangolare economicamente la Gran Bretagna; inoltre le mine posizionate e i sommergibili avrebbero logorato lentamente la marina da guerra inglese fin quando non si fosse presentata un’occasione favorevole per un attacco a sorpresa. A seguito delle forti proteste americane, praticamente un ultimatum, per l’affondamento del Lusitania i tedeschi si videro costretti ad interrompere la loro strategia nell’aprile del 1916 per poi riprenderla lentamente nell’autunno dello stesso anno. Gli U-boot tedeschi erano micidiali e a gennaio del 1917 metà del naviglio mercantile britannico era stato affondato. L’utilizzo crescente da parte inglese delle “navi-Q”, ovvero di navi mercantili dotate di equipaggiamento militare e con a bordo militari addestrati ad hoc, tolse ai tedeschi le ultime remore e il 1 febbraio del 1917 la Germania proclamò la guerra sottomarina “indiscriminata”: tutte le navi sarebbe state affondate senza preavviso quale che fosse il loro utilizzo. Su questa decisione che comportava di fatto l’entrata in guerra degli Stati Uniti (unita al fatto che la Germania tentò di influenzare il Messico al fine di far loro dichiarare guerra agli USA) pesò non poco il timore tedesco sulla propria tenuta economica e si optò quindi per utilizzare i sommergibili per indurre l’Intesa al crollo economico. Durante la seconda guerra mondiale i nazisti misero di nuovo in atto con successo la strategia di Von Tirpitz.

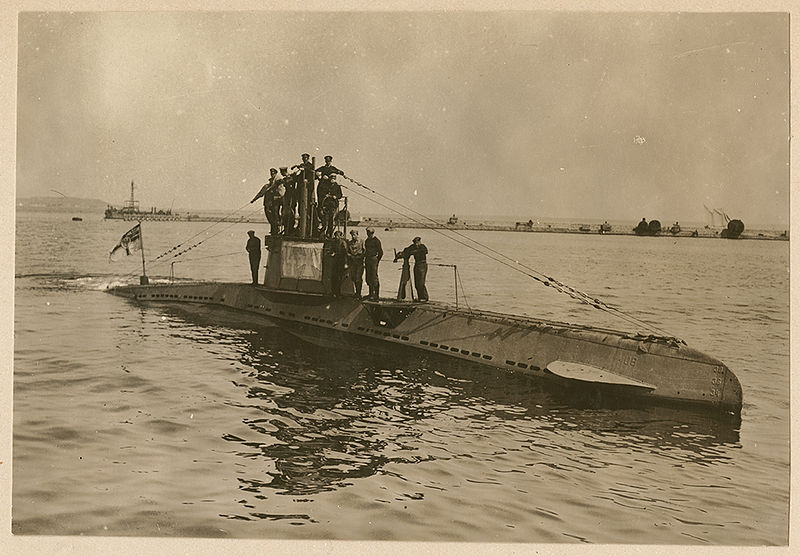

9 – U-boat tedesco UB14 nel Mar Nero, primavera 1918

Spionaggio