1 – Il presidente Franklin D. Roosevelt (alla guida) con il segretario del tesoro Henry Morgenthau Jr. nel 1934.

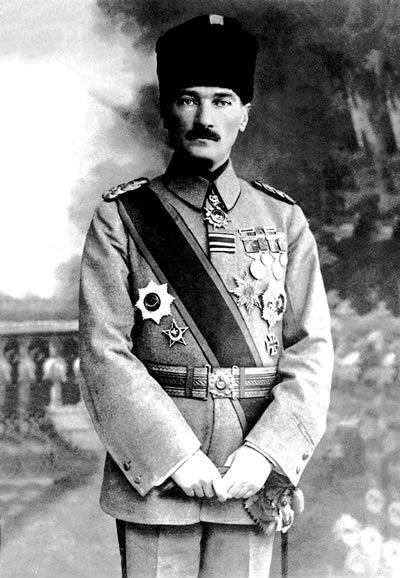

Henry Morgenthau Junior è stato il Segretario al Tesoro del presidente Roosevelt, di cui era amico di lunga data, dal 1934 al 1945. Come il cognome suggerisce la sua famiglia era originaria della Germania, ma essendo di origine ebraica si può ben immaginare la sua avversione al regime nazista. In ogni caso Morgenthau come l’ampia maggioranza dei Deutschamerikaner, tra cui anche Eisenhower, era un americano in tutto e per tutto senza più alcun legame sentimentale con la patria d’origine. Stando alla sua versione nell’agosto del 1944, mentre era in volo sull’Atlantico diretto in Europa, lesse un memorandum del Dipartimento di Stato sul futuro della Germania con cui era profondamente in disaccordo. Il memorandum teorizzava di tenere sotto controllo il potenziale di guerra della Germania ma si opponeva a una larga privazione dell’industria pesante tedesca, puntando invece a integrarne l’economia in quella mondiale. Le ricerche storiche tendono a identificare il memorandum indicato da Morgenthau con il Report of the Executive Committee on Economic Foreign Policy approvato il 4 agosto del 1944. Morgenthau ne parlò con il generale Eisenhower il 7 agosto presso il suo quartier generale in Inghilterra. Stando ai testimoni una volta ascoltato il memorandum, Eisenhower rispose in maniera molto netta: «Non sono interessato all’economia della Germania, e personalmente non vorrei rafforzarla se questo la renderà più facile per i tedeschi. Le richieste di pace morbida arrivano da persone che pensano di rendere la Germania un bastione contro la Russia. Vero, la forza della Russia era fantastica. Ma la Russia ora ha avuto tutto ciò che poteva digerire, e i suoi problemi attuali la terranno occupata fino a molto tempo dopo che noi saremo morti. L’intera popolazione tedesca è un drogato e non c’è ragione di trattare un drogato gentilmente. La miglior cura è lasciare i tedeschi a stufare nel loro stesso sugo». Morgenthau pensò che Eisenhower fosse d’accordo con la sua visione e argomentò, avendo studiato anche agricoltura, «che le persone che vivevano vicino alla terra tendevano a essere tranquille e pacifiche per natura, a essere solidamente indipendenti e ostili alla tirannia esterna. Perché non fare della Germania una nazione prevalentemente di piccoli agricoltori? Perché non risolvere il problema del prurito al dito del grilletto rimuovendo il grilletto?».

2 – Trattori nel centro di Crenglingen, Baden-Württemberg, 1960 circa. Nelle aree rurali molte famiglie utilizzavano i trattori come mezzi di locomozione, in sostituzione cioè dell’automobile. Se il piano Morgenthau fosse stato applicato in toto, forse l’intera Germania avrebbe avuto questo aspetto.

Qualche giorno dopo Morgenthau ebbe modo di confrontarsi anche con il suo omologo britannico e con Churchill, cogliendo che anche i britannici avevano posizioni diverse; da una parte chi era favorevole a una forte Germania post guerra sia come potenziale mercato sia come parziale contrappeso alla Russia, dall’altra chi credeva che un approccio morbido avrebbe insospettito i russi e reso difficile la collaborazione postbellica tra le tre potenze (più una linea di pensiero intermedia tra le due). Churchill era più interessato a discutere della grave situazione economica britannica ma Morgenthau ebbe l’impressione che, pur con qualche piccola riserva, il primo ministro fosse d’accordo con lui.

Il 12 agosto Morgenthau incontrò alcuni funzionari americani, tra cui l’ambasciatore americano nel Regno Unito John Gilbert Winant sul “problema tedesco”, e aprì la discussione esprimendo il suo desiderio di rendere la Germania un paese di piccoli agricoltori. L’incontro proseguì sulle varie informazioni in possesso circa le intenzioni britanniche e sovietiche sulla Germania, i tempi stimati per la ricostruzione e si concluse con l’intervento dell’assistente di Morgenthau, Harry D. White, sull’obiettivo di evitare che la Germania potesse mai ritentare di condurre una guerra per la conquista del mondo: tutto il resto era secondario, comprese le riparazioni di guerra, e se si fosse reso necessario ridurre la Germania a potenza di quint’ordine allora andava fatto. Nei giorni successivi Morgenthau e White incontrarono Winant e il segretario per gli affari esteri britannico Anthony Eden; dagli incontri emerse che alla conferenza di Teheran[2] si era discusso di un piano, in accordo con l’URSS, di partizione della Germania in tre o cinque parti. Quella decisione però non era stata ancora comunicata ai livelli più bassi e comunque vi erano anche pareri contrari come quello di Sir William Strang, del Foreign Office britannico, preoccupato circa l’effettiva possibilità di controllare una Germania divisa in più parti e relativa capacità di onorare le riparazioni di guerra. Morgenthau concluse il giro d’incontri dicendo che avrebbe riportato al Presidente e al segretario di Stato Cordell Hull ciò che aveva appreso, sintetizzando: «Il Dipartimento di Stato parlava di ricostituzione della Germania in una famiglia di nazioni. Il Tesoro britannico era interessato alla Germania come mercato del dopoguerra. L’esercito voleva fare un buon lavoro. L’European Advisory Commision, ignorando blandamente le istruzioni di Teheran, stava pianificando in termini di Germania unita».

3 – Mietitura in Genfer Straße, Berlino 1946. Nei primi anni del dopoguerra il paese affrontava una grave crisi alimentare e l’agricoltura di sussistenza, inclusi gli orti di guerra, era essenziale per garantire la sopravvivenza della popolazione: anche senza il piano Morgenthau, la Germania assomigliò ugualmente ad una immensa fattoria.

Al ritorno negli Stati Uniti Morgenthau incontrò per primo Hull, il quale leggendo il rapportò sussultò dicendo che non sapeva nulla delle decisioni di Teheran e che non gli era stato permesso di leggere i verbali di quell’incontro; Morgenthau era incredulo e gli chiese che cose intendesse fare con la Germania ma Hull rispose che non poteva fare nulla e che le decisioni erano a un più alto livello e che erano di competenza del Dipartimento della Guerra. Il giorno dopo incontrando Roosevelt Morgenthau gli riferì che nessuno a Washington o a Londra stava lavorando sul “che fare della Germania” seguendo le linee guida emerse a Teheran. Roosevelt non sembrò turbato, pensava che in un colloquio di mezz’ora con Churchill avrebbe potuto correggere la situazione e aggiunse che occorreva essere duri con il popolo tedesco, non solo con i nazisti, perché loro erano stati duri con la nazione americana. Il 25 agosto le divisioni sul che fare emersero nuovamente a seguito della prima lettura da parte del presidente del manuale, consegnatogli da Morgenthau, redatto dallo SHAEF Military Government[3] sulla Germania e nel quale si indicava, tra le altre cose, di conservare l’altamente centralizzato sistema amministrativo tedesco, di utilizzare ufficiali tedeschi nell’amministrazione e di provvedere a fornire una dieta quotidiana da 2 000 calorie alla popolazione mediante le importazioni. Morgenthau commentò con il Presidente che c’erano due tipi di persone: «Chi, come Eden, che crede che si debba cooperare con la Russia, e che dobbiamo fidarci della Russa per la pace del mondo… e gli altri raffigurati dall’osservazione di Mr. Churchill che ha detto ‘Cosa avremo tra la neve bianca della Russia e le bianche scogliere di Dover?’». Roosevelt alzò lo sguardo e disse che apparteneva alla stessa scuola di Eden. Il presidente rilesse poi il manuale e rispose con un memorandum, indirizzato al segretario alla Guerra Henry Lewis Stimson e a Hull, in cui criticava il documento e sottolineava la massima importanza di far realizzare al popolo tedesco che la Germania è una nazione sconfitta individualmente e collettivamente. Il testo fu rivisto e le osservazioni di Roosevelt attestavano la sua vicinanza alla visione di Morgenthau, ma l’obiettivo principale per il presidente era di giungere alla conferenza del Quebec con una politica unificata di negoziazione sul futuro della Germania. Il presidente, in accordo con Stimson, nominò una commissione di gabinetto sul tema a cui avrebbero dovuto partecipare i dipartimenti guidati da Stimson, Hull e Morgenthau.

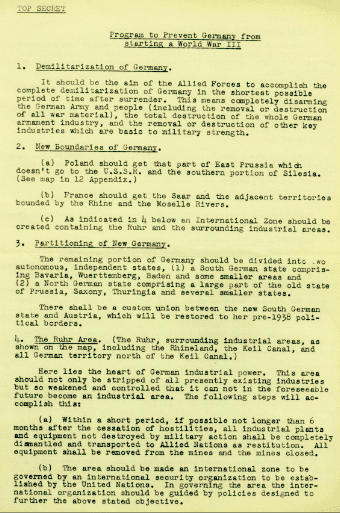

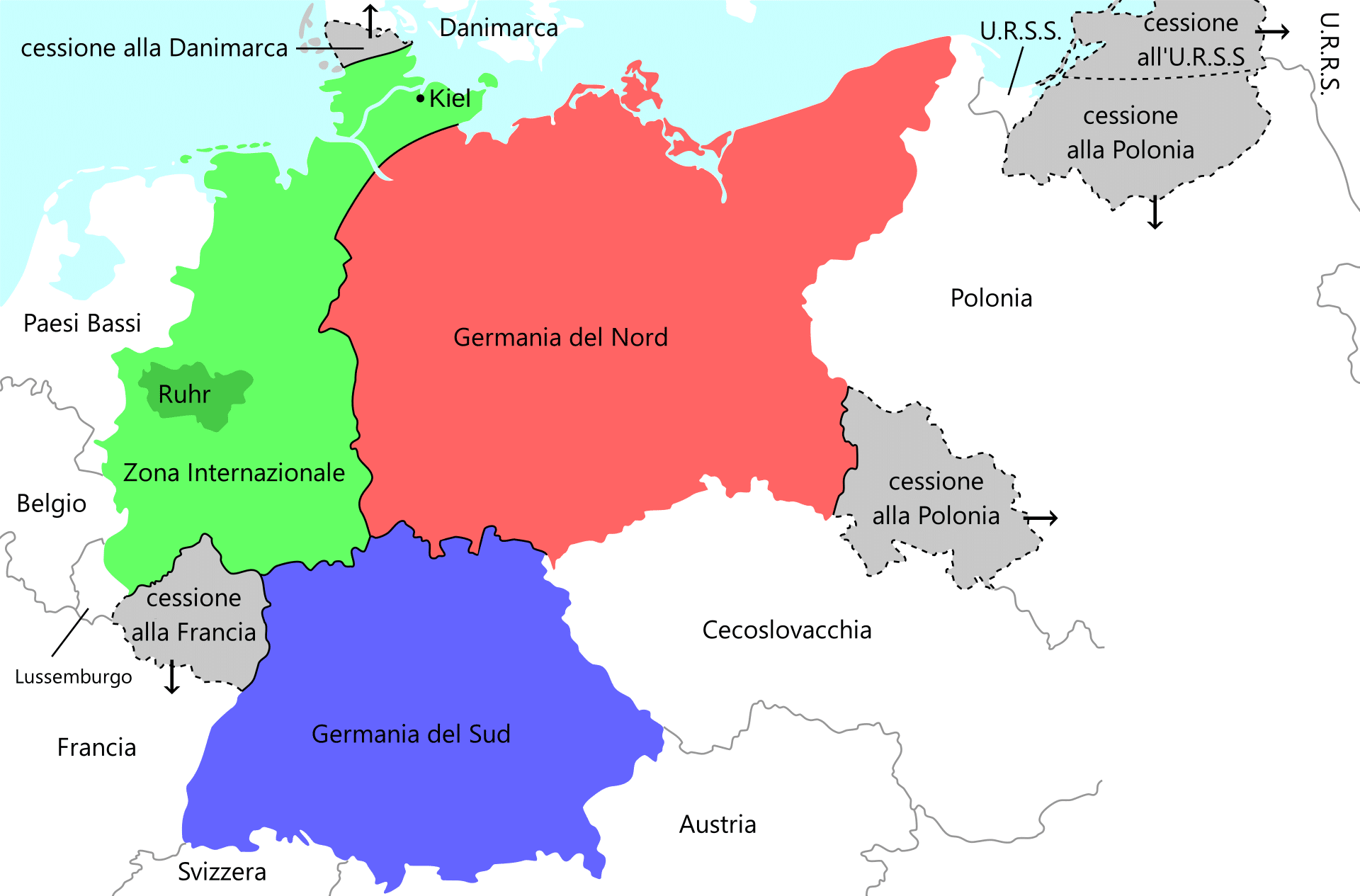

4 – Mappa della Germania con le suddivisioni proposte dal piano Morgenthau.

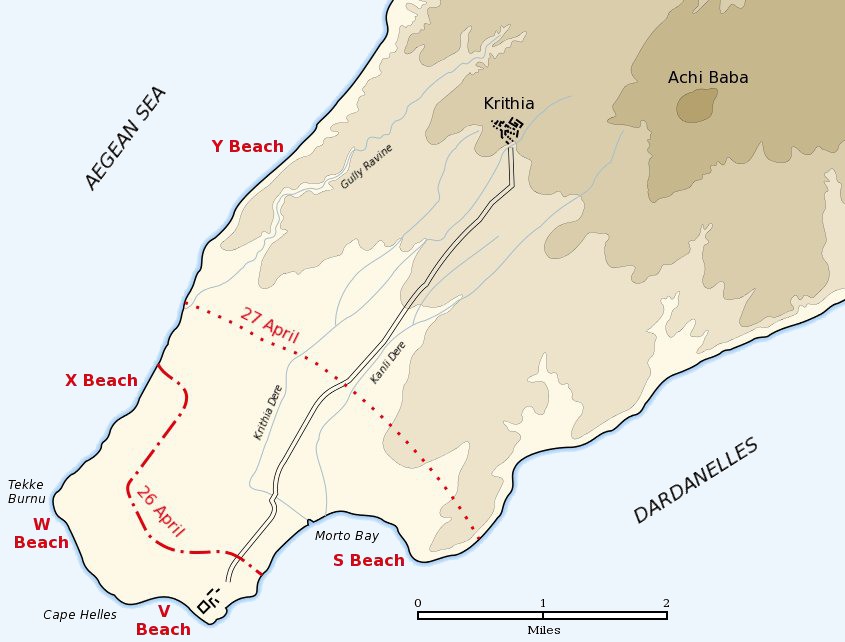

Il primo settembre il dipartimento del Tesoro presentò il suo piano, tramite Harry White, che si basava su tre punti principali: cessione di territori ad altre nazioni, suddivisione del territorio, de-industrializzazione. I territori da cedere erano la Slesia e la Prussia Orientale a Russia e Polonia, la zona della Saar alla Francia, e il territorio a nord del canale di Kiel alla Danimarca. Il resto sarebbe stato diviso in tre parti: una zona internazionale che andava da Kiel a nord fino al fiume Meno a sud e che includeva il bacino della Ruhr, uno stato della Germania del nord e uno del sud. Sarebbe poi stata creata un’unione doganale tra lo stato della Germania del Sud e l’Austria (da riportare ai confini pre-1938), mentre non sarebbe stato possibile il commercio tra la zona internazionale e il resto. Tutti e tre avrebbero dovuto contribuire con impianti industriali, equipaggiamento e forza lavoro al recupero di zone devastate dalla guerra altrove. Infine l’amministrazione civile e di polizia sarebbe stata primaria responsabilità delle nazioni confinanti, in modo da ritirare anticipatamente le truppe americane una volta cessati i combattimenti.

5 – Il “piano Morgenthau” prevedeva la creazione di una Germania del Nord ed una del Sud, una “zona internazionale” ad ovest (che avrebbe incluso la regione della Ruhr) e la cessione di alcune aree (in grigio) ai paesi confinanti: Danimarca, Francia, Polonia e Unione Sovietica.

Il piano del Dipartimento di Stato invece si opponeva a un trasferimento industriale di vasta portata che avrebbe portato milioni di tedeschi a patire la fame o a emigrare; sosteneva che il carbone e la bauxite tedeschi erano necessari al resto d’Europa così come tutti i beni industriali normalmente esportati dalla Germania; si opponeva alla forzata partizione della Germania puntando invece a una divisione della Prussia in piccoli stati e a supportare uno stato federale decentralizzato ma con i confini grossomodo pre-1938. La Germania doveva contribuire alla ricostruzione dell’Europa e al ripristino dell’economia internazionale e poteva anche essere riammessa senza discriminazione nei consessi internazionali. Il commento del dipartimento alla Guerra fu che il piano del Tesoro poneva delle difficoltà all’esercito nell’amministrare il tutto. Due giorni dopo il consigliere presidenziale, ed ex segretario del commercio, Harry Hopkins incontrò i membri del dipartimento di Stato in cui sembrò condividere le loro perplessità e critiche al piano del Tesoro; nel mentre Morgenthau cercava di rafforzare la sua posizione parlando del suo piano direttamente con Roosevelt presentandogli delle bozze in corso d’opera. Lo stesso Morgenthau però non ne fu soddisfatto e chiese ai suoi misure ancora più drastiche: rimozione di tutte le industrie della zona internazionale e spostamento di tutti gli operai e tecnici industriali e rispettive famiglie dall’area; le miniere dovevano essere distrutte; tutte le scuole e università dovevano essere chiuse fino alla riorganizzazione con appropriati testi rieducativi; la zona internazionale doveva essere governata dalle future Nazioni Unite.

6 – Berlino, luglio 1946: agricoltura nel Tiergarten distrutto dalla guerra. Sullo sfondo, da sinistra a destra: memoriale ai soldati sovietici caduti, il Reichstag, la Porta di Brandeburgo.

Seguirono revisioni dei testi e altri incontri con il presidente, in cui Roosevelt sottolineò che non era d’accordo con gli economisti sulla necessità di una forte industria tedesca e per quanto lo riguardava avrebbe voluto rimettere a posto la Germania come paese agricolo. Il comitato si riunì di nuovo il 9 settembre, giorno della partenza di Roosevelt per la Seconda Conferenza del Quebec, arrivando a concordare su gran parte del memorandum ma rimanevano tre punti principali e uno secondario su cui c’erano divergenze di vedute. Le tre principali erano la partizione della Germania, la rimozione o distruzione dell’industria civile, e metodo e misura del trasferimento di industrie e relativo equipaggiamento come riparazione di guerra. La questione secondaria era che fare dei gerarchi nazisti e dei criminali di guerra.

8 – Henry Morgenthau Jr. agricoltore presso la sua fattoria Fishkill Farms nello stato di New York.

Roosevelt partì per il Quebec e i membri del suo governo avevano dedotto che il punto di vista del presidente era: a favore della spartizione della Germania (in base a quanto discusso a Teheran), la sua determinazione a rendere i tedeschi pienamente consapevoli della sconfitta, la sua preoccupazione circa la competitività di una Germania ristabilita e la sua preferenza per una distruzione della forza economica tedesca. Queste idee confermavano la vicinanza di Roosevelt alle idee di Morgenthau e spiegano perché il Segretario del Tesoro redasse il suo piano come una proposta effettiva per il futuro della Germania sconfitta. Roosevelt chiese a Hull e Morgenthau di accompagnarlo in Quebec, ma Hull rifiutò adducendo di essere troppo stanco e di non stare troppo bene e che preferiva quindi lavorare per la conferenza di Dumbarton Oaks.[5]Morgenthau accompagnò per un tratto in treno Roosevelt, fermandosi poi alla propria fattoria nei pressi di Fishkill, ed è probabile che parlarono del piano che aveva infine redatto e che conteneva i seguenti punti principali:

- una larga definizione di demilitarizzazione che includeva dalle basi industriali alla forza militare;

- nuovi confini e un piano di spartizione della Germania;

- l’internazionalizzazione dell’area della Ruhr e lo spostamento di tutto l’equipaggiamento industriale ivi presente agli alleati;

- un piano per le riparazioni di guerra basato sul capitale industriale e umano e non sulla produzione corrente;

- chiusura di tutte le scuole e le università fino alla riorganizzazione dei programmi didattici, controllo di radio e giornali;

- la decentralizzazione statale (nei limiti della partizione);

- nessun mantenimento o rafforzamento dell’economia tedesca da parte del Governo Militare (eccezion fatta per ciò che era necessario per le operazioni militari);

- controllo internazionale sullo sviluppo dell’economia tedesca;

- programma agrario con suddivisione delle grandi proprietà in piccoli appezzamenti;

- trattamento dei criminali di guerra;

- proibizione di uniformi e parate militari per un appropriato periodo di tempo;

- confisca di tutti i velivoli militari e civili, alianti compresi;

- la vigilanza sulla Germania da parte dei vicini in modo da ritirare rapidamente i soldati americani;

Il 12 settembre Morgenthau fu convocato in Quebec dal presidente e arrivò nel pomeriggio del 13; la sera stessa a cena Roosevelt gli chiese di discutere le sue idee insieme a Churchill. Stando allo stesso Morgenthau Churchill borbottò durante la spiegazione, lanciandogli occhiate al vetriolo, e non appena concluse il discorso sbottò poiché quel piano «era come incatenarlo a un tedesco morto». Churchill continuò «Sono totalmente a favore del disarmo della Germania ma non dovremmo impedirle di vivere decentemente. Non si deve permettere che i tedeschi muoiano di fame. Non si può incriminare un’intera nazione». Morgenthau provò a replicare che, durante la loro ultima conversazione a Londra, Churchill temeva un Gran Bretagna indigente nel dopo guerra e che il suo piano avrebbe aiutato la riprese delle esportazioni britanniche ma Churchill ribatté che il suo popolo, una volta raffreddate le passioni, non avrebbe tollerato la repressione della Germania. Roosevelt intervenne per ricordare a Churchill che fu Stalin a Teheran a chiedere che l’industria tedesca fosse distrutta, e dal dibattito che seguì emerse come la preoccupazione di Churchill fosse che il piano Morgenthau comportasse la riduzione del lend-lease, e in generale degli aiuti americani per il dopo-guerra, poiché offrivano il mercato tedesco come compensazione per le merci britanniche. Roosevelt alla fine rinviò le discussioni al giorno dopo. Per la sfuriata di Churchill Morgenthau riferì di non aver chiuso occhio quella notte e annotò: «non ho mai ricevuto una tale fustigazione verbale in vita mia».

9 – Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill alla II Conferenza di Quebec, in Canada, il 12 settembre del 1944. La foto è stata scattata su un terrazzo della Citadelle, fortificazione militare del XIX secolo a Quebec City.

A mezzogiorno del 15 settembre Roosevelt firmò l’impegno degli Stati Uniti ad aumentare gli aiuti del lend-lease per la felicità di Churchill che aveva le lacrime agli occhi; a seguire Churchill volle leggere il memorandum compilato da Morgenthau e dal suo fidato amico il visconte Cherwell[6] per trovare una convergenza sul futuro della Germania. Non soddisfatto Churchill ne dettò uno nuovo più duro per l’incredulità, e l’ostilità, del suo ministro degli Esteri Eden che contestò che lui e il primo ministro si erano esposti pubblicamente su una posizione diversa. Infastidito Churchill tagliò corto rimbrottando al suo ministro che «il futuro del mio popolo è in gioco e quando dovrò scegliere tra il mio popolo e il popolo tedesco, sceglierò il mio popolo». Nella nuova bozza Churchill acconsentì, su richiesta di Roosevelt, che l’industria sarebbe stata repressa in tutta la Germania e non solo nella Ruhr. Fu quindi letto il nuovo documento di 226 parole in cui si stabiliva la conversione della Germania «in un paese principalmente agricolo e pastorale[7] nel suo carattere» che Roosevelt sottoscrisse scarabocchiando “O.K. F.D.R.”, mentre Churchill scrisse le sue iniziali e la data “W.S.C. 159”. Probabilmente Roosevelt e Churchill si erano accordati sul fatto che il documento doveva tranquillizzare i sovietici, sia mostrando accordo sulle richieste di Stalin a Teheran sia fugando i loro timori di una pace separata tra occidentali e nazisti alle loro spalle. La conferenza in Quebec era conclusa e Morgenthau annotò di essere tremendamente felice per aver ottenuto ciò che sperava dettato direttamente da Churchill.

10 – «Vogliamo il carbone, vogliamo il pane»: manifestazione a Krefeld nel marzo del 1947. Gli oppositori del Piano Morgenthau temevano che un’economia puramente agraria non sarebbe stata in grado di sfamare la numerosa popolazione tedesca e che gli occupanti alleati nei territori tedeschi avrebbero presto dovuto affrontare una rivolta e un’anarchia su larga scala.

Il 21 settembre il piano apparve sui quotidiani americani, su imbeccata di esponenti dell’amministrazione contrari alle idee di Morgenthau, e Goebbels lo usò come mezzo di propaganda per incitare il popolo tedesco a combattere strenuamente. Il 28 settembre, durante un pranzo al ministero del Tesoro, il generale George Marshall si lamentò con Morgenthau che la pubblicità del suo piano stava aumentando la resistenza tedesca e il ministro si difese dicendo che non era certo a opera sua la pubblicazione del piano, ma che in ogni caso da soldato il generale doveva riconoscere l’importanza di impedire ai tedeschi di scatenare un’altra guerra mondiale; Marshall rispose che i soldati americani non volevano che i tedeschi fossero trattati duramente. Nel mentre Roosevelt decise di sospendere la decisione sulla Germania concordata in Canada. Stando alla moglie Eleanor la pressione della stampa indusse il presidente ad accantonare momentaneamente il piano e a rimandare la decisione a tempo debito, mentre altre fonti sostengono che il ripensamento fu dovuto al fatto che non ne avesse ben compreso tutte le conseguenze. Il 3 ottobre durante un pranzo con il segretario di stato Henry Stimson, che esortava il presidente a trattare la Germania con «cristianesimo e gentilezza», Roosevelt sostenne che l’idea di rendere la Germania un paese agricolo era una sciocchezza e che lui non aveva mai approvato una cosa del genere; Stimson gli mostrò il documento da lui firmato e Roosevelt ne fu sconcertato ma non è dato sapere se fingesse o se fosse conseguenza della malattia.

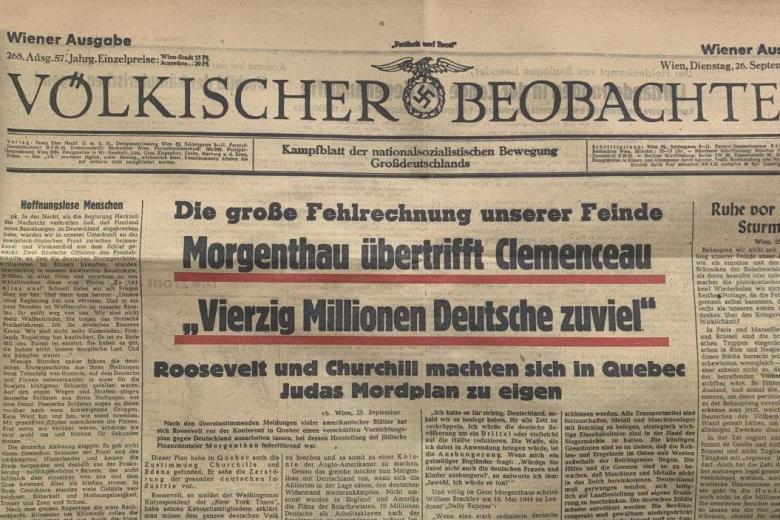

11 – «’Quaranta milioni di tedeschi sono troppi’ in Quebec, Roosevelt e Churchill fanno proprio il piano del genocidio ebraico»: titolo in prima pagina del giornale nazista Völkischer Beobachter (“Osservatore Popolare”) del 26 settembre 1944, dopo la fuga di notizie del Piano Morgenthau. L’organo di stampa del NSDAP lamentava pure pubblicamente che gli americani avessero copiato ai nazisti l’idea del genocidio: questi mascalzoni yankee.

Sempre a ottobre Churchill volò a Mosca per incontrare il grande assente della conferenza in Quebec. Stalin era per le condizioni dure da applicare alla Germania, poiché a suo dire altrimenti i tedeschi avrebbero iniziato una nuova guerra ogni venticinque – trenta anni. I due discussero di vari aspetti ed equilibri nel post guerra e il primo ministro inglese si meravigliò di quante poche divergenze avessero. Churchill scherzò con Stalin affermando che era un peccato che quando Dio creò il mondo loro due non fossero stati consultati; Stalin apprezzò la battuta e rispose «è stato il primo errore di Dio». Il ministro degli Esteri Molotov chiese a Churchill cosa pensasse del piano Morgenthau e il premier inglese riferì che Roosevelt non era molto contento di come era stato accolto. Nel mentre Morgenthau soffriva per il gran baccano sulla stampa, nell’opinione pubblica e all’interno dell’amministrazione che la pubblicazione del suo piano aveva generato, sentendosi trattato ingiustamente e vittima di attacchi antisemiti. Non aveva tutti i torti considerando che anche Roosevelt temeva i sentimenti filo-nazisti, minoritari ma comunque presenti, della società americana: tra questi vi era padre Charles Coughlin, un prete cattolico diventato popolare alla radio che si era scagliato contro gli ebrei (e contro Morgenthau) per tutti gli anni ’30 finché non fu messo a tacere dalla stessa Chiesa Cattolica statunitense. Mentre il dibattito infuriava arrivò anche il momento della campagna elettorale per via delle elezioni presidenziali del 7 novembre 1944 con cui Roosevelt si aggiudicò un quarto mandato.

Nel febbraio del 1945 si tenne la conferenza di Yalta a cui seguirono nuove bozze interne all’amministrazione presidenziale sul futuro della Germania. Il 23 marzo Roosevelt approvò un nuova bozza che ricalcava quello che diventerà noto come documento JCS 1067 (reso pubblico nell’ottobre del 1945), il quale prevedeva dure condizioni tanto che Morgenthau ne era soddisfatto. A fine marzo i sovietici erano a poco più di 50 kilometri da Berlino. Il 2 aprile il generale Marshall segnalò a Roosevelt che l’intelligence dell’esercito stimava imminente la sconfitta tedesca e che Hitler avrebbe posto fine alla sua vita “coraggiosamente e drammaticamente”, con il rischio che restasse una forza psicologica con cui combattere per decenni. Quello che l’intelligence americana ignorava era che Hitler aveva anche segretamente approvato e firmato il suo piano che non aveva nulla da invidiare al piano Morgenthau: le miniere dovevano essere allagate, gli impianti elettrici e telefonici dovevano essere distrutti, non dovevano rimanere grandi impianti industriali utilizzabili.

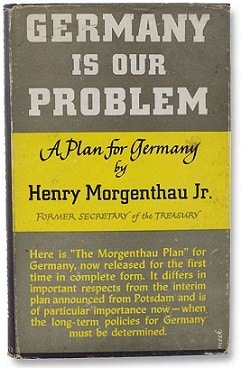

Qualche giorno dopo, l’11 aprile Morgenthau andò a trovare Roosevelt a Warm Springs, in Georgia, con l’intenzione di convincere il presidente a concedere l’autorizzazione a pubblicare un libro sul futuro della Germania. Morgenthau rimase scioccato dalle condizioni di salute di Roosevelt. I due cenarono assieme e Morgenthau descrisse il progetto del libro che voleva pubblicare dopo la vittoria della guerra, specificando che uno dei capitoli che voleva scrivere sarebbe stato su come sessanta milioni di tedeschi potessero nutrirsi. Roosevelt diede il suo beneplacito e Morgenthau non poteva sapere che quella era stata l’ultima cena di Roosevelt.

12 – Copertina della prima edizione di Germany is our problem del 1945.

Nei mesi che seguirono l’esercito americano applicò la direttiva JCS 1067 in una Germania devastata. Nel 1947 il difficile contesto postbellico convinse il presidente Truman e l’amministrazione americana a cambiare approccio: il 5 giugno il nuovo Segretario di Stato generale George Marshall presentò all’Università di Harvard lo European Recovery Program (piano Marshall) e a luglio la direttiva JCS 1067 fu sostituita dalla JCS 1779. La Storia della Germania occidentale e dell’Europa al di qua della “Cortina di Ferro” prese quindi la strada che conosciamo. [endmark]

Note

- [1]Il nome in codice “Guardia al Reno” era volutamente ingannevole per coprire la pianificata offensiva nelle Ardenne.↩

- [2]La conferenza a cui Roosevelt partecipò viaggiando sulla corazzata USS Iowa, con qualche piccolo intoppo come raccontato qui. ↩

- [3]SHAEF: Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force.↩

- [4]Hull proponeva di mantenere la popolazione al livello di sussistenza.↩

- [5]La conferenza di Dumbarton Oaks, nei dintorni di Washington, si tenne dal 21 agosto al 7 ottobre 1944, e in essa si posero le basi per la nascita dell’organizzazione delle Nazioni Unite.↩

- [6]Cherwell in precedenza lo aveva invitato a riflettere sul piano Morgenthau perché si trattava di scegliere su chi tra britannici e tedeschi doveva soffrire nel dopo guerra.↩

- [7]Per alcuni dello staff del Dipartimento del Tesoro l’aggiunta del termine pastorale era per screditare l’intero piano, ma va detto che nell’inglese britannico pastoral non aveva nessuna accezione riprovevole.↩

Bibliografia

- Rampini, Federico I cantieri della storia. Ripartire, ricostruire, rinascere. Mondadori, 2020. ISBN: 978-8804732280

- [eng] Gareau, Frederick H. “Morgenthau’s Plan for Industrial Disarmament in Germany” in The Western Political Quarterly, vol. 14, no. 2, 1961, pp. 517–34. JSTOR

- [eng] Chase, John L. “The Development of the Morgenthau Plan Through the Quebec Conference” in The Journal of Politics, vol. 16, no. 2, 1954, pp. 324–59. JSTOR

- Morgenthau, Henry Jr. Germany is Our Problem. New York: Harper & Brothers, 1945.

- Beschloss, Michael R. The Conquerors: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler’s Germany, 1941-1945. New York: Simon & Schuster, 2002. ISBN 978-0743244541

- [eng] “Directive to Commander in Chief of United States Forces of Occupation Regarding the Military Government of Germany” 26 aprile 1945. In Office of the Historian – Foreign Service Institute, United States Department of State. Web.

Immagini

- 9 febbraio 1934 [PD] U.S. National Archives and Records Administration / Franklin D. Roosevelt Library

- Crenglingen, circa 1960, foto di Willem Van de Poll – [↕PD] Dutch National Archives / Commons

- Berlino, 1946 – [CC BY-SA 3.0] Deutsche Fotothek / Commons

- dal libro di Morgenthau Germany is our problem (op. cit.) – [PD] Commons

- Silvio Dell’Acqua [CC BY-SA 4.0] basato su mappa di Erinthecute/Commons

- Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum – [PD] Commons

- .Quebec City, 12 settembre 1944. Foto di Arthur Rothstein – [PD] U.S. National Archives and Records Administration / Commons

- [fair use] da The Higlands Current

- Berlino, luglio 1946. Bundesarchiv, Bild 183-M1015-314 / Donath, Otto [CC BY-SA 3.0] Commons

- Krefeld, 31 marzo 1947. Bundesarchiv, Bild 183-B0527-0001-753 [CC BY-SA 3.0] Commons

- Prima pagina del Völkischer Beobachter del 26 settembre 1944 – [fair use] da “Was hinter dem Morgenthau-Plan wirklich steckte“, Welt 6-11-2021

- copertina della prima edizione (1945) di Germany is our problem di Henry Morgenthau Jr. (op. cit.) – [PD] Commons

… and now go and set Europe ablaze! Winston Churchill

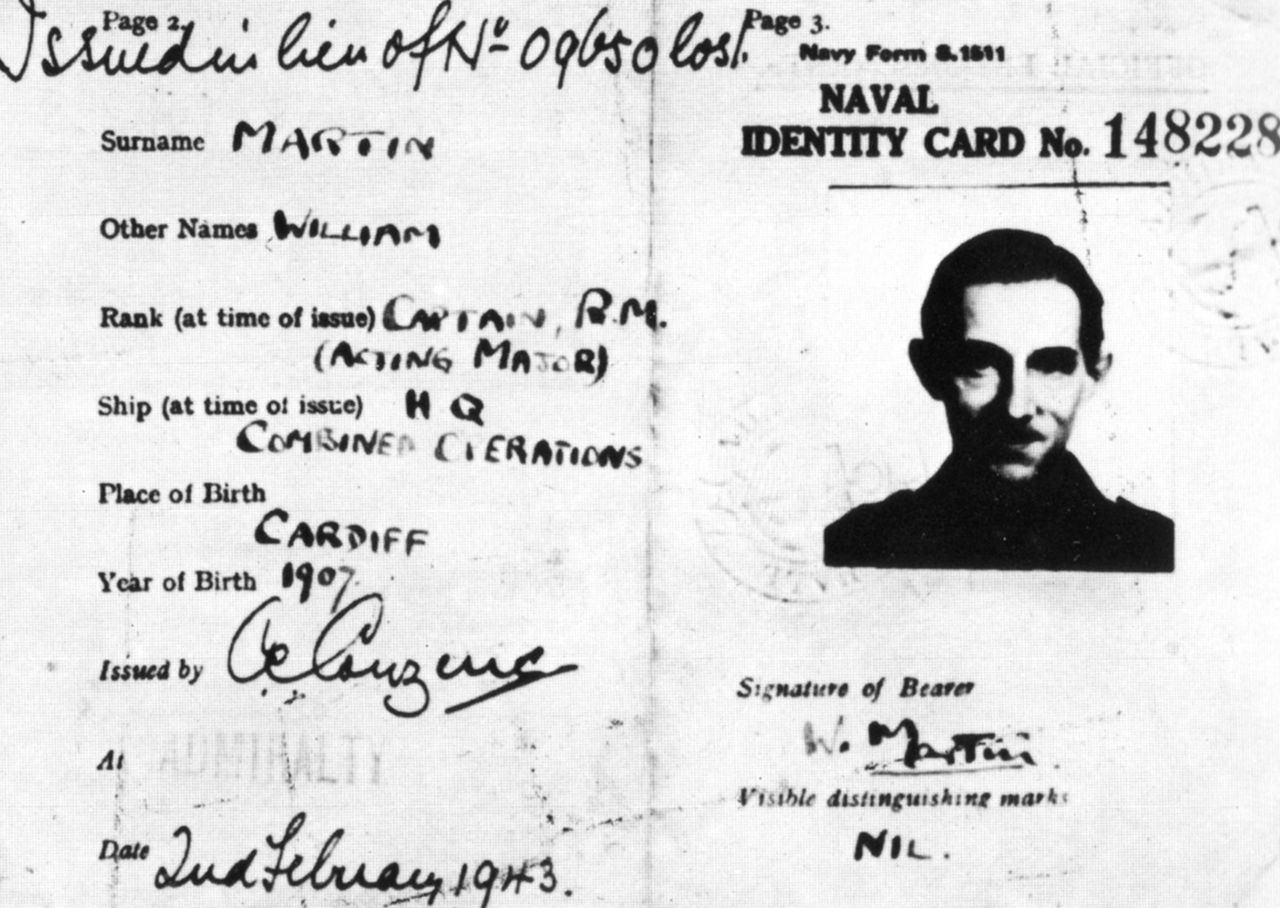

Inghilterra, luglio 1940. Dopo la Blitzkrieg, l’armistizio di Compiègne e la precipitosa ritirata del corpo di spedizione britannico da Dunkerque, l’Inghilterra si trova da sola a fronteggiare la Germania nazista. Tutti (o quasi) gli stati europei sono ormai sotto il giogo dell’Asse3 e né il sostegno né l’intervento degli Stati Uniti d’America appaiono prossimi e scontati4. In un’ora così tragica, il neo-Primo ministro Winston Churchill sollecita la creazione dello Special Operations Executive (SOE), incaricato di ideare e realizzare azioni di spionaggio, sabotaggio e guerriglia nell’Europa occupata. Il “Churchill’s Secret Army” nasce ufficialmente il 22 luglio 1940 dalla fusione di tre preesistenti uffici segreti: il Dipartimento E.H. del Foreign Office, la Sezione D del Secret Intelligence Service (anche noto come MI6) e il Dipartimento MI(R) del War Office5. E lo stesso Primo ministro britannico si preoccupa di tracciare la rotta del neocostituito “Ministry of Ungentlemanly Warfare” (soprannome che resterà per sempre appiccicato al SOE) con una frase raccolta dai suoi collaboratori e destinata a restare famosa: «and now go and set Europe ablaze»6.

I “Baker Street Irregulars”, come confidenzialmente furono chiamati gli agenti del SOE, non se lo fecero ripetere due volte e ce la misero tutta per mettere l’Europa a ferro e fuoco mediante incursioni, sabotaggi, rapimenti, attentati e azioni di guerriglia7. Allo scopo, il SOE utilizzò un’impressionante varietà di strumenti, risorse e competenze, conseguendo vistosi successi — come anche brucianti sconfitte8 — e operando nelle aree più diverse, anche fuori dall’Europa, fino al suo scioglimento ufficiale avvenuto pochi mesi dopo la fine della guerra in Estremo Oriente (e la sconfitta elettorale di Churchill), nel gennaio 1946.

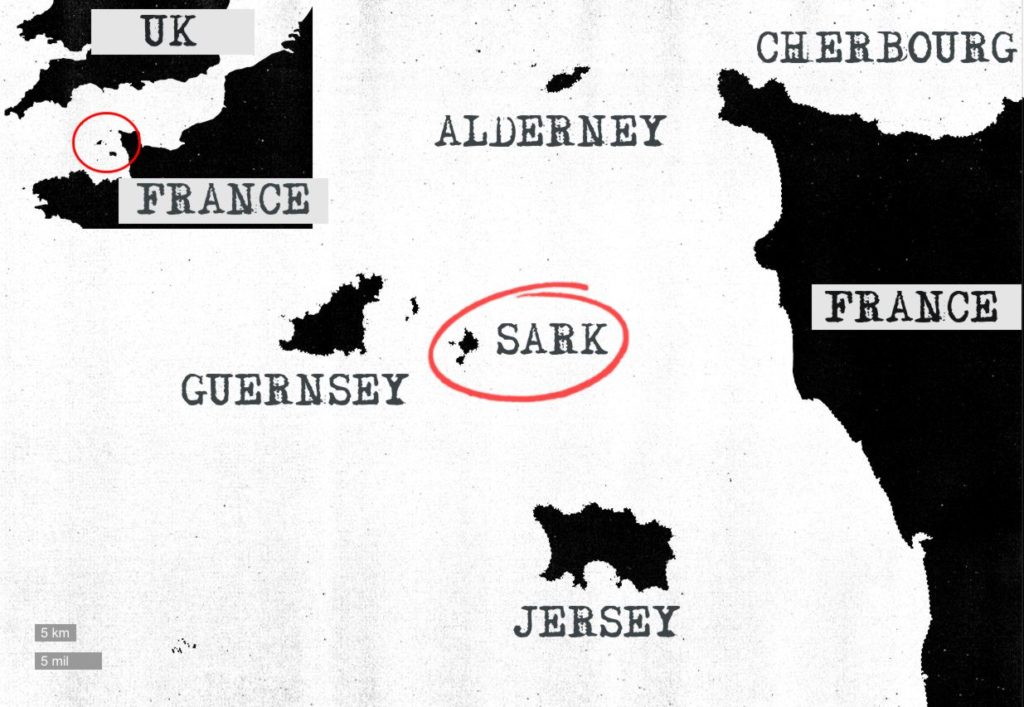

Un efficace strumento operativo del SOE fu il Commando No. 62, noto anche come Small Scale Raiding Force (SSFR), una unità di commandos che dalla sua costituzione, nel 1941, fino al suo scioglimento, all’inizio del 1943, operò alle dirette dipendenze del SOE9. A parte la prima, svoltasi nel Golfo di Guinea, tutte le altre operazioni condotte dalla SSFR si svolsero nel Canale della Manica: alcune ebbero come obiettivo le Isole del Canale, occupate dalla Germania il 30 giugno 1940 (e destinate a restare in mano tedesca fino al 10 maggio 1945), altre le coste francesi della Normandia10. E fu durante una di queste operazioni (nome in codice: Basalt) che per la prima volta nel corso della seconda guerra mondiale prigionieri di guerra in uniforme vennero giustiziati sommariamente.

Obiettivo dell’operazione Basalt era la guarnigione tedesca (una ventina di uomini in tutto) dell’isola di Sark, parte di Guernsey, allo scopo di catturare prigionieri da trasferire in Inghilterra e sottoporre ad interrogatorio. Dopo un primo rinvio dell’operazione, dovuto alle cattive condizioni atmosferiche, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1942 dodici commandos del SOE11 giunsero nei pressi di Sark a bordo di una motosilurante e presero terra indisturbati. Scalata silenziosamente la costa rocciosa di Hog’s Back, nella parte sudorientale dell’isola, i commandos penetrarono nella casa di una famiglia del luogo (che non aveva abbandonato Sark dopo l’invasione tedesca e che rifiuterà l’offerta dei commandos di essere trasferita in Inghilterra) per assumere informazioni di prima mano sulle abitudini della guarnigione tedesca, alloggiata in un albergo nelle vicinanze. Raggiunto l’albergo e resa inoffensiva la sentinella di guardia (nello stile del SOE12), i commandos irruppero nell’edificio e sorpresero nel sonno cinque soldati tedeschi, che furono legati con una corda (violando, in questo modo, le norme della Convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra) per essere condotti verso la costa. Durante il percorso, però, uno dei prigionieri tedeschi riuscì a divincolarsi e a dare l’allarme, prima di essere abbattuto; stessa sorte toccherà poco dopo ad altri due, mentre un quarto sarà messo silenziosamente a tacere, sempre nello stile del SOE (ma sopravviverà alle ferite); solo un prigioniero sarà riportato in Inghilterra dai commandos13.

A questo punto va detto che quanto accadde a Sark aveva un precedente. Qualche mese prima, infatti, durante l’operazione Jubilee (il fallimentare raid su Dieppe condotto il 19 agosto 1942 da truppe anglo-canadesi e da rangers statunitensi), soldati tedeschi erano stati trovati morti e con i polsi legati dopo la precipitosa ritirata delle truppe alleate dalle spiagge di Dieppe14. Non può quindi stupire il fatto che, quindici giorni dopo l’operazione Basalt, il 18 ottobre 1942, l’Oberkommando der Wehrmacht emanò in segreto il famigerato Kommandobefehl (letteralmente: Ordine Commando), secondo cui ogni commando alleato catturato, anche se in uniforme e anche se in procinto di arrendersi, doveva essere giustiziato sul posto. Il Kommandobefehl, va detto, portò alla morte non solo molti commandos, ma anche molti altri soggetti, tra cui agenti dello spionaggio britannico e statunitense, equipaggi di aerei alleati abbattuti e finanche un corrispondente di dell’Associated Press, lo statunitense Joseph “Jo” Morton, il solo giornalista alleato giustiziato dalle forze dell’Asse durante la seconda guerra mondiale15.

Il Kommandobefehl, come noto, sarà utilizzato durante il processo di Norimberga per imputare di crimini di guerra gli ufficiali tedeschi che l’avessero eseguito o ne avessero ordinato l’esecuzione. E a questo punto è bene fermarsi, perché è ormai noto anche al più distratto tra i cultori di storia militare e di diritto umanitario che il processo di Norimberga certamente non costituì un modello di correttezza giuridica e che, nel caso del Kommandobefehl come in altri, a tutt’oggi non è chiaro se la volontà dei vincitori sia stata quella di perseguire in modo esemplare i crimini di guerra e non, anche, di vendicarsi dei vinti. Ma questa è un’altra storia. [endmark]

Note

1 In realtà sembra che i campi di concentramento costituiscano espressione quasi simultanea del genio latino e di quello anglosassone: utilizzati per la prima volta dall’esercito spagnolo durante la repressione dell’insurrezione cubana del 1896-1898, gli Stati Uniti d’America li esportarono nelle Filippine durante la guerra ispano-americana del 1898 (con cui gli USA si sostituirono alla Spagna nel dominio coloniale delle Filippine), mentre l’Inghilterra li utilizzò in Sud Africa durante la seconda guerra boera del 1899-1902.

Foto a destra: soldati tedeschi riempiono taniche di carburante da un carro cisterna durante la campagna di Russia nel 1941 (Bundesarchiv, Bild 101I-186-0166-02A / Fremke, Heinz / CC-BY-SA 3.0 )

3 Precisando che nel luglio 1940 l’espansione militare tedesca in Europa non era ancora al suo apice, che sarà raggiunto nell’aprile 1941 con la sconfitta della Iugoslavia e della Grecia.

4 La neutralità statunitense, sancita dai Neutrality Acts approvati dal Congresso degli Stati Uniti tra il 1935 e il 1939, era, nell’estate 1940, fuori discussione, soprattutto da parte dell’opinione pubblica. La fine della politica di neutralità si avrà solo con il Land-Lease Act del marzo 1941 e, nel settembre successivo, con l’ordine del Presidente Roosevelt, impartito a seguito di alcuni attacchi condotti dagli U-Boot contro navi statunitensi, di colpire le navi militari tedesche nelle acque ritenute necessarie per la difesa degli Stati Uniti (in altre parole, ovunque).

5 Il Dipartimento E.H. (Electra House, dal nome dell’edificio che ne ospitava la sede) si occupava di propaganda; la Sezione D di sabotaggio e metodi similari; il Dipartimento MI(R) (e cioè Military Intelligence Research) di tecniche di guerriglia. Una sezione di quest’ultimo dipartimento, incaricata di sviluppare armi concepite per la guerrilla warfare, non fu incorporata nel SOE e restò indipendente sotto la denominazione di Ministry Defence 1 (MD1): ma a causa dell’entusiastico interesse e dell’incondizionato sostegno ad essa fornito dal Primo Ministro britannico, l’MD1 è rimasta nota come “Churchill’s Toyshop” (cfr. R.S. MacRae, Winston Churchill’s Toyshop. New York, 1972).

6 La frase di Churchill è riportata nei diari di Hugh Dalton (in seguito Lord Dalton), che nel luglio 1940 era Minister of Economic Warfare e, come tale, responsabile politico sia del Ministry of Economic Warfare sia del SOE (cfr. H. Dalton, The Second World War Diary of Hugh Dalton 1940-45, London, 1986, p. 62). Se Dalton aveva la responsabilità politica del SOE, la gestione di quest’ultimo fu affidata a personalità di diversa formazione ed esperienza: primo direttore fu Sir Frank Nelson, un politico conservatore; Chief Executive Officer fu Gladwyn Jebb, un diplomatico del Foreign Office; e Chief Operations Officer fu Colin Gubbins, un militare di carriera. Quest’ultimo, nell’agosto 1943, sarà nominato direttore e tale resterà fino allo scioglimento del SOE, avvenuto nel gennaio 1946.

7 Il quartier generale del SOE era, appunto, in Baker Street, la stessa via in cui lo scrittore Arthur Conan Doyle aveva collocato la residenza immaginaria del suo celeberrimo Sherlok Holmes. Ed è proprio in alcune avventure di Holmes (e quindi ben prima dell’istituzione del SOE) che compaiono i “Baker Street Irregulars”, e cioè i ragazzi di strada che il grande investigatore utilizza per lavori di intelligence nelle vie di Londra.

8 Per tutte, basti ricordare l’Operazione Englandspiel (anche nota come Operazione Nordpole), con cui un nucleo del controspionaggio tedesco, agli ordini del maggiore Hermann Giskes, riuscì a catturare agenti (ben 54, di cui 47 giustiziati a Mauthausen), armi, danaro, documenti e apparecchiature radio paracadutati dal SOE sull’Olanda occupata: in questo modo, grazie al tradimento degli agenti olandesi del SOE che accettarono di fare il doppio-gioco, la Gestapo e i servizi segreti tedeschi trasmisero per anni, a quelli inglesi, informazioni false. Englandspiel si sviluppò tra il 1941 e il 1944 (anche se dal novembre 1943 i servizi britannici erano stati informati della sua esistenza da alcuni agenti che erano riusciti a fuggire dalle prigioni tedesche in Olanda e a raggiungere la Svizzera) e provocò roventi polemiche anche nel dopoguerra, tenuto conto che gli agenti paracadutati avevano l’ordine di inserire determinati errori nei messaggi trasmessi in codice Morse: il fatto che l’assenza degli errori concordati non fosse notata dalla stazione ricevente di Londra ingenerò il sospetto – peraltro mai provato – che ci fossero uno o più traditori anche in Inghilterra.

9 Anche i commandos facevano parte di quel “reign of terror” che Churchill voleva instaurare nell’Europa occupata, (cfr. M. Chappell, Army Commandos 1940–45, London, 1996). Costituiti ex novo a partire dall’estate del 1940, i commandos diventarono rapidamente unità di élite delle forze armate britanniche, in grado di attrarre un numero crescente di volontari accuratamente selezionati mediante corsi intensivi svolti presso appositi training centre (i più famosi dei quali erano in Scozia, ad Achnacarry, nelle Highlands, e a Inverary, nell’Argyll). Inizialmente utilizzati per incursioni su scala ridotta, a partire dal 1943 i commandos furono utilizzati prevalentemente come fanteria d’assalto altamente addestrata, come nel caso di alcune tra le principali “Operazioni Combinate” (anfibie e aerotrasportate) svoltesi nella seconda metà del conflitto, dal D-Day all’operazione Market-Garden. Questa mutata concezione strategica determinò, tra l’altro, lo scioglimento della Small Scale Raiding Force, di cui si parla nel testo.

10 i tratta di 9 operazioni in tutto, svolte tra gennaio e novembre 1942: la prima (operazione Postmaster), come si è detto, si svolse nel Golfo di Guinea; la seconda (operazione Barricade) contro una stazione radar e antiaerea vicino Barfleur; la terza, la quarta, la sesta e la settima (operazioni Dryad, Branford, Basalt e Huckaback) contro obiettivi collocati sulle Isole del Canale; la quinta (operazione Aquatint) sulle spiagge della Normandia; la ottava (operazione Batman) nei pressi di Cherbourg; la nona (operazione Fahrenheit) contro una stazione radio a Pointe de Plouézec, in Bretagna.

11 In realtà, all’operazione Basalt parteciparono anche alcuni uomini di un altro Commando, il No. 12.

12 La sentinella tedesca fu sorpresa alle spalle e pugnalata. Autore del “colpo” fu un soldato danese destinato a diventare figura leggendaria tra i commandos, il tenente (poi maggiore) Anders Lassen, unico componente dei commandos a ricevere la più alta decorazione britannica al valore militare, la Victoria Cross, e unico militare non appartenente al Commonwealth a riceverla durante la seconda guerra mondiale. Lassen incontrerà fatalmente la morte nelle paludi di Comacchio il 9 aprile 1945, pochi giorni prima della fine della guerra in Italia. E’ interessante ricordare che Lassen era cugino di primo grado di un ufficiale tedesco, il maggiore Axel von dem Bussche-Streithorst, cavaliere della Croce di Ferro, che nel novembre 1943 progettò, ma non riuscì a mettere in pratica, un attentato suicida contro Hitler: sfuggito miracolosamente alle maglie dell’inquisizione nazista scatenatasi dopo il più famoso attentato del luglio 1944 (quello progettato e attuato dal colonnello Claus Schenk von Stauffenberg), Axel von dem Bussche dopo la guerra sposerà una aristocratica inglese (la figlia di Lord Acheson), che, per una singolare coincidenza, nel 1937 aveva sposato in prime nozze un altro Schenk von Stauffenberg.

13 Per la ricostruzione del raid su Sark cfr. E. Lee, Operation Basalt. The British Raid on Sark and Hitler’s Commando Order, London, 2016.

14 Dopo Dieppe, e dopo Sark, ci fu una spirale di ritorsioni e rappresaglie sia da parte tedesca che da parte canadese, spirale che culminò nella rivolta dei prigionieri di guerra tedeschi nel campo di concentramento di Bowmanville, in Canada (la cosiddetta “Battaglia di Bowmanville”). Qui, oltre 400 soldati e ufficiali tedeschi, dopo avere protestato contro le manette imposte ad una parte di loro, si ribellarono e presero il sopravvento sulle guardie canadesi, riuscendo ad asserragliarsi per due giorni, tra il 10 e il 12 ottobre 1942, in una baracca all’interno del campo, prima di essere snidati con i gas lacrimogeni (cfr. Time Magazines del 26 ottobre 1942). Per approfondimenti sul punto si rimanda a J. F. Vance, Men in Manacles: The Shackling of Prisoners of War, 1942-1943, in The Journal of Military History, 1995, pag. 483 e ss.

15 Catturato nel dicembre 1944 sulle montagne slovacche, nell’ambito di una operazione anti-partigiana condotta da unità delle SS, “Jo” Morton, unitamente ad una quindicina di altri ufficiali e soldati alleati, tutti in uniforme, fu condotto nel campo di concentramento di Mauthausen, dove venne giustiziato nel gennaio 1945.

Winston Churchill e Charles de Gaulle.

Non deve stupire che, in risposta all’invito del Primo ministro britannico Winston Churchill di unire le flotte della Francia Libera e dell’Inghilterra nella lotta comune contro la Germania nazista, Charles de Gaulle abbia risposto: «Il più grande piacere della marina della Francia Libera sarebbe quello di bombardare i britannici»[1]. Non deve stupire perché, il 3 luglio 1940, pochi giorni dopo la firma dell’armistizio franco–tedesco di Compiègne (22 giugno), una forza navale inglese (la “Forza H” di stanza a Gibilterra) si era presentata innanzi al porto nordafricano di Mers–el–Kebir, dove era ormeggiato il grosso della Marine Nationale francese, e aveva deliberatamente aperto il fuoco contro i moderni incrociatori da battaglia Dunkerque e Strasbourg, le corazzate Bretagne e Provence, la porta–idrovolanti Commandant Teste, il Mogador ed altri cinque cacciatorpediniere. Bilancio dell’incursione: quasi duemila morti, tra marinai imbarcati e a terra.

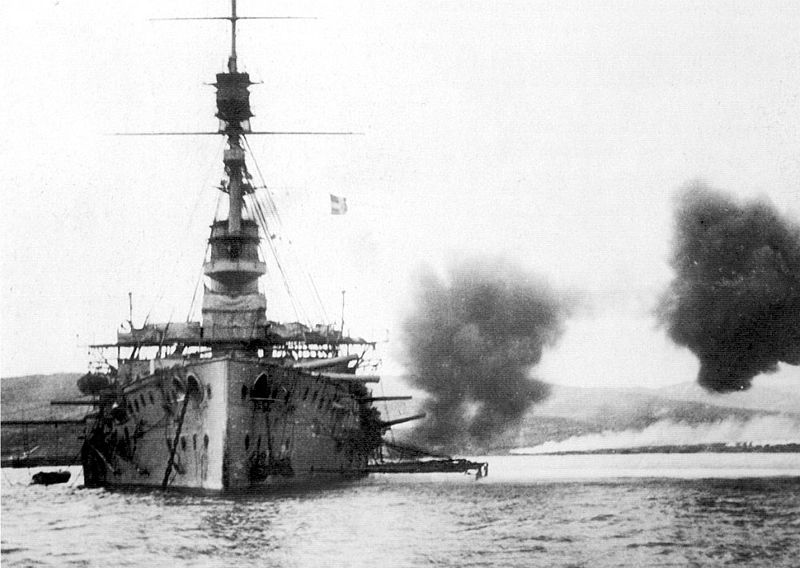

1 – Il cacciatorpedinere Mogador in fiamme dopo il bombardamento a Mers-el-Kebir il 3 luglio del 1940.

Ma non era finita qui. Lo stesso giorno dell’attacco a Mers–el–Kebir la marina britannica aveva sequestrato le navi francesi rifugiatesi nei porti d’oltremanica di Portsmouth e Plymouth (si trattava del Paris e del Courbet, vecchie dreadnought degli anni Dieci, ma anche di otto moderni cacciatorpediniere e di tre sommergibili, tra cui lo straordinario e sfortunato Surcouf);[2] il 5 luglio, aerosiluranti decollati dalla portaerei inglese Ark Royal avevano colpito nuovamente, per finirla, la Dunkerque (causando altri 200 morti); il 7 luglio, ad Alessandria d’Egitto, la corazzata Lorraine, quattro incrociatori e tre cacciatorpediniere erano stati ridotti all’impotenza; ancora il 7 luglio, forze navali inglesi avevano ripetuto il colpo di Mers–el–Kebir presentandosi innanzi al porto di Dakar e silurando la modernissima e possente nave da battaglia Richelieu, in fase di allestimento.[3]

Solo a questo punto lo Stato maggiore imperiale britannico poteva dirsi soddisfatto: con la riuscita di tutte le fasi dell’operazione “Catapult”, la parte migliore della flotta francese era stata messa in condizioni di non nuocere.

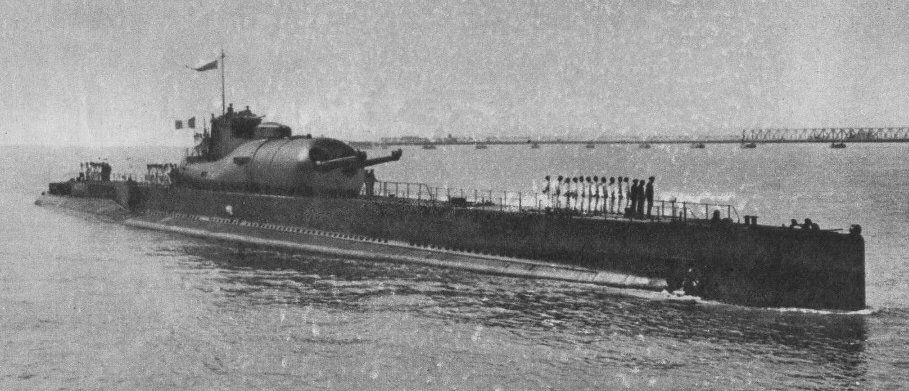

2 – Il sommergibile francese Surcouf[2] nel 1935.

Mers–el–Kebir rappresenta per la Francia, nei rapporti con l’Inghilterra, ciò che la dichiarazione di guerra annunciata da Mussolini dal balcone di palazzo Venezia rappresenta nei rapporti con l’Italia: una “pugnalata alla schiena”.[4] Con la differenza che, se Francia ed Italia si guardavano da tempo con diffidenza ed inimicizia, Francia ed Inghilterra erano state, fino all’armistizio di Compiègne, formali alleate.

3 – Mussolini al balcone di Palazzo Venezia annuncia la dichiarazione di guerra alla Francia e al Regno Unito il 10 giugno 1940.

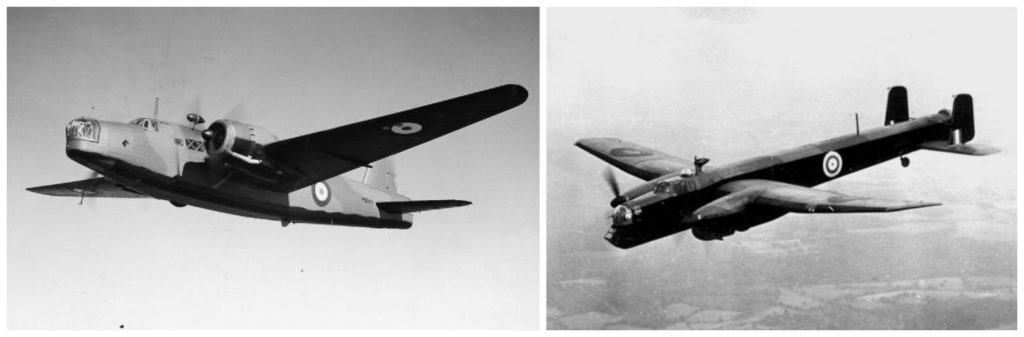

È però vero che, già prima di Compiègne, l’alleanza anglo–francese aveva cominciato a scricchiolare di fronte al successo della Blitzkrieg tedesca, scatenata il 10 maggio, ed al “miracolo” di Dunkerque (e cioè il caotico ritiro del corpo di spedizione britannico in Francia: operazione “Dynamo”, 26 maggio — 4 giugno)[5]; ed è vero che, alla vigilia di Mers–el–Kebir, i rapporti tra i due alleati si svolgevano ormai in un clima di incomprensione e di reciproca sfiducia, culminato in tensioni ed incidenti più o meno gravi[6]. Il più grave di questi incidenti si era consumato l’11 giugno presso l’aeroporto di Salon, vicino alle Bocche del Rodano, quando automezzi dell’esercito francese erano piombati sulla pista ed avevano impedito ai Vickers Wellington inglesi, che formavano la Haddock Force, di decollare per la prima missione di bombardamento del triangolo industriale Torino–Milano–Genova, poche ore dopo l’entrata in guerra dell’Italia. I francesi temevano che gli inglesi suscitassero la ritorsione italiana e non esitarono a sparare contro altri bombardieri inglesi (i meno brillanti bimotori Whitworth Whitleys) che, sorvolando lo spazio aereo francese, arrancavano dalle basi nello Yorkshire verso le fabbriche della Fiat, della Breda, della Caproni e della Ansaldo. L’attendismo francese nei riguardi dell’Italia terminerà solo il 14 giugno, con la prima (ed unica) azione aeronavale sferrata contro Genova e Savona in risposta ai bombardamenti effettuati dalla Regia aeronautica italiana su Tolone e sui porti della Corsica e della Tunisia; ma l’incidente di Salon scava un solco incolmabile tra Francia ed Inghilterra..

4 – Un Vickers Wellington Mk.1 (a sinistra) e un Armstrong Whitworth A.W.38 Whitley (a destra) della RAF.

5 – Dunkerque, 1940: navi britanniche evacuano le truppe alleate sotto il fuoco degli Stuka tedeschi.

La sorte della Marine Nationale è dunque segnata nel momento in cui la Francia, agonizzante di fronte alla fulminea avanzata tedesca, si decide a negoziare con la Germania una pace separata, che sarà appunto firmata a Compiègne il 22 giugno. Il governo di Sua Maestà britannica, previamente informato dai francesi, acconsente «a condizione, ed esclusivamente a condizione, che la flotta francese parta immediatamente per i porti britannici durante i negoziati».[7] La condizione inglese è chiaramente inammissibile, ma risponde all’imperativo di evitare che la Germania si impadronisca della flotta francese (all’epoca la quarta al mondo, anche se sprovvista di sonar e radar) e che la Kriegsmarine nazista possa, così rafforzata, scatenare una “guerra di corsa” in grande stile contro l’Inghilterra, tale da troncare il flusso vitale dei rifornimenti provenienti dall’impero coloniale britannico.

6 – Hitler e il suo entourage a Compiègne il 21 giugno 1940 per la firma dell’armistizio tra la Francia e il Terzo Reich, siglato il giorno seguente nella stessa carrozza ferroviaria già utilizzata per l’armistizio del 1918.

In realtà le clausole armistiziali di Compiègne si erano rivelate assai generose ed avevano permesso che la flotta francese si auto–disarmasse nei porti metropolitani e coloniali.[8] Lo stesso Hitler, durante l’incontro di Monaco del 18–19 giugno, era intervenuto personalmente su Mussolini affinché l’Italia non avanzasse pretese sulla flotta francese, come infatti sancì l’armistizio franco–italiano firmato a Villa Incisa il 24 giugno[9]. A riprova della volontà francese di conservare la Marine Nationale fedele alla bandiera stavano inoltre i dispacci segreti diramati — sia prima che dopo i due armistizi citati — dal comandante in capo della flotta, ammiraglio François Darlan, con cui quest’ultimo ordinava ai suoi subordinati di auto–affondarsi in caso di violazione degli accordi armistiziali o di attacco tedesco ed italiano[10].

8 – Armistizio franco–italiano di Villa Incisa, 24 giugno 1940: Badoglio legge le condizioni alla delegazione francese.

9 – 13 agosto 1941: il quotidiano francese Le Matin annuncia la nomina dell’Ammiraglio François Darlan della Marine Nationale a ministro della difesa.

10 – Galeazzo Ciano.

Potevano gli inglesi ignorare le clausole di Compiègne (e di Villa Incisa)? Evidentemente no. Ma poteva l’Inghilterra permettersi il lusso di fidarsi della parola data da Hitler ad una Francia in ginocchio? Evidentemente no. Infatti, il 25 giugno, tre giorni dopo la firma dell’armistizio franco-tedesco, Churchill esclamava ironicamente dai microfoni della BBC: «Chiedete a mezza dozzina di Paesi cosa pensano degli impegni solenni assunti dai nazisti».[11] Potevano gli inglesi non essere a conoscenza, tramite i propri servizi di spionaggio, degli ordini diramati dall’ammiraglio Darlan? Evidentemente no. Ma poteva l’Inghilterra correre il rischio che l’insubordinazione o l’infedeltà di qualche ufficiale francese consentisse il passaggio al nemico della Marine Nationale o di una parte di essa? Evidentemente no. La salvezza delle isole inglesi, nel 1940 come nel XVII secolo, dipendeva esclusivamente dal controllo dei mari e dalla rapidità delle mosse fatte sul mare, di cui l’Inghilterra aveva dato, nel tempo, prove più che convincenti.[12] Questo aspetto è fondamentale per comprendere le ragioni del contegno inglese ed è ben tratteggiato dall’allora Ministro italiano degli affari esteri, Galeazzo Ciano, che, dopo Mers–el–Kebir, scrisse nel suo Diario: «È presto per giudicare quali conseguenze avrà il gesto inglese: per ora prova che … la flotta di Sua Maestà ha ancora la durezza aggressiva dei capitani e dei pirati del ‘600».[13]

Veniamo quindi alla tattica ed agli esiti dell’operazione “Catapult”. La forza navale inglese che si presenta innanzi a Mers–el–Kebir all’alba del 3 luglio è comandata dal vice–ammiraglio James Sommerville e si serve del capitano di vascello Cedric Holland, già addetto navale a Parigi, per indirizzare al comandante della flotta francese, ammiraglio Marcel–Bruno Gensoul, il seguente ultimatum: 1) unirsi alla marina britannica; 2) dirigersi, con equipaggi ridotti, verso un porto britannico; 3) disarmare le navi sotto controllo britannico; 4) affondare le navi sul posto. Nessuna di queste proposte sarà accettata dai francesi e alle 17:30, da una distanza di sole sette miglia, i cannoni da 381 mm della Hood, della Valiant e della Resolution centrano le navi francesi ancora agli ormeggi e praticamente inermi.[14] Si salva solo la Strasbourg, che riesce a lasciare il porto ed a rifugiarsi a Tolone, con la scorta di alcuni cacciatorpediniere e della porta–idrovolanti Commandant Teste. Analogo ultimatum viene presentato a Dakar il 7 luglio e analoga è la risposta francese, anche se qui, come si è detto, il bottino inglese è meno cospicuo.

Efficace la tattica, disastrosi gli esiti, dal punto di vista strategico e politico. Le navi francesi superstiti convergono su Tolone, e dunque più alla portata degli appetiti (ed eventualmente dei cannoni) tedeschi ed italiani; praticamente nessuno tra gli ufficiali ed i marinai presi prigionieri a Portsmouth ed a Plymouth aderisce alla Francia Libera; la marina diventa popolarissima e molti ammiragli si ritrovano ad occupare posizioni-chiave nel nuovo governo di Vichy;[15] l’intera Francia è scossa da un’ondata di anglofobia, che fa giudicare l’armistizio di Compiègne, la politica di Philippe Pétain e lo stesso governo di Vichy più che mai giustificati16;[16] il 5 luglio le relazioni diplomatiche con l’Inghilterra vengono rotte, con sommo giubilo della Germania; e quando, il 23 settembre, forze inglesi e della Francia gaullista tentano di sbarcare a Dakar (operazione “Menace”) saranno respinte a cannonate dalla guarnigione fedele – e come darle torto? – a Vichy, tanto che saranno costrette a ripiegare su Freetown, nella Sierra Leone britannica. Servirà tutta l’abilità del Presidente statunitense Roosevelt per riguadagnare la Francia alla causa alleata; anche se, in occasione degli sbarchi anglo-americani in Nord Africa dell’8 novembre 1942 (operazione “Torch”), si preferirà dotare i soldati inglesi di uniformi ed equipaggiamenti americani, per non farli riconoscere dalla guarnigione francese.

13 – I generali Spears e de Gaulle a bordo del piroscafo Westernland in viaggio verso Dakar per l’Operazione “Menace”.

L’operazione “Torch” causò, indirettamente, anche la fine di quanto restava della flotta francese. In risposta al facile successo conseguito dagli anglo-americani in Marocco ed in Algeria (tale da suscitare nei vertici nazisti il sospetto — fondato — di accordi segreti tra gli americani ed i rappresentati locali del governo di Vichy),[17] il 10 novembre 1942 i tedeschi violano l’armistizio di Compiègne — come a suo tempo presagito da Churchill — ed occupano l’intero territorio metropolitano francese (operazione “Anton”); tuttavia, non fanno in tempo ad evitare che la flotta si auto–affondi nel porto di Tolone, per mantenere fede all’impegno di conservarsi fedele alla Francia e per tenere alto l’onore della propria bandiera.

15 – Affondamento dell’incrociatore francese Marseillaise nel porto di Tolone, il 27 novembre del 1942.

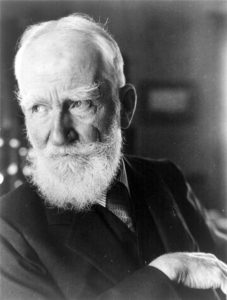

E l’onore della bandiera inglese, dopo Mers–el–Kebir? Appena scalfito, se è vero, per dirla con George Bernard Shaw, che «non troverete mai nulla di così cattivo o di così buono che un inglese non faccia, ma non troverete mai un inglese dalla parte del torto».[18][endmark]

Riproduzione riservata.

Note

- [1]Cfr. P. Lugaro, De Gaulle, in I Protagonisti, Famiglia Cristiana, 2002, pag. 72.↩

- [2]

Il Surcouf (intitolato a Robert Surcouf, il corsaro francese che all’inizio dell’Ottocento combatté con maggior accanimento gli inglesi nei mari dell’India) era, all’epoca, il più grande e potente sommergibile del mondo: un vero e proprio incrociatore–sommergibile–portaerei di 110 metri di lunghezza, 9 di larghezza, 9 di pescaggio, 4250 tonnellate di dislocamento in immersione, 12 tubi lanciasiluri e ben 2 cannoni da 203/50 mm. Nelle sue linee, a giudicare dalle fotografie disponibili, il Surcouf sembrava uscito direttamente dalla fantasia di Jules Verne e tali erano le sue peculiarità che esso fu accuratamente esaminato non solo dall’Ammiragliato britannico, ma anche dai servizi segreti americani, nel corso della sua permanenza presso l’arsenale di Portsmouth (USA). Tornato in servizio nella marina della Francia Libera nel dicembre 1941, il Surcouf fu affondato da “fuoco amico” appena due mesi dopo, nel febbraio 1942, senza aver svolto alcun impiego operativo di rilievo contro le navi dell’Asse: giace inesplorato con i suoi 130 membri dell’equipaggio, a tremila metri di profondità a Nord del Canale di Panama (11° N 79° O).

Locandina originale del film Casablanca, 1942.

Forse per un omaggio alla memoria, forse per un debito di riconoscenza, o forse per altri motivi, una fotografia del Surcouf fa capolino tra le carte dell’agente della Resistenza francese che viene ucciso nelle sequenze iniziali del celeberrimo film Casablanca: film che, sia detto per inciso, uscì nelle sale statunitensi il 26 novembre 1942, e cioè pochi giorni dopo lo sbarco alleato in quella città e l’inizio della “beautiful friendship” franco-americana, come sostiene beffardo il protagonista Rick (impersonato — c’è bisogno di ricordarlo? — da Humphrey Bogart) nell’ultima battuta del film medesimo.↩

- [3]La gemella della Richelieu, la Jean Bart, anch’essa in allestimento, era a Casablanca: sfuggita all’operazione “Catapult”, sparò alcuni colpi contro la forza d’invasione anglo–americana del Nord Africa (operazione Torch) e fu affondata da aerei statunitensi il 10 novembre 1942.↩

- [4]Più o meno in questi termini si era espresso l’ambasciatore francese a Roma, André François–Poncet, appena ricevuta la dichiarazione di guerra per mano del Ministro italiano degli affari esteri, Galeazzo Ciano. In realtà, pare che l’ambasciatore abbia esclamato «E così, avete aspettato di vederci in ginocchio, per accoltellarci alle spalle» (cfr. F. Perfetti, 1940: non ci fu la “pugnalata alla schiena” alla Francia, in Il Tempo del 10 giugno 2009), mentre nel suo Diario Ciano riporta la frase, più forbita, «È un colpo di pugnale ad un uomo in terra. Vi ringrazio comunque di usare un guanto di velluto» (cfr. G. Ciano, Diario 1937–1943, Castelvecchi, 2014, pag. 165 e ss.).↩

- [5]A Dunkerque furono recuperati oltre 338 000 soldati, di cui 120 000 francesi: ma questi ultimi, appena giunti in Inghilterra, furono riorganizzati e frettolosamente rispediti oltremanica per continuare la lotta contro i tedeschi. Le ultime truppe britanniche e francesi (e di altri Paesi alleati, tra cui Polonia e Cecoslovacchia) presenti in Francia, e cioè oltre 215 000 uomini, furono recuperate tra il 14 ed il 25 giugno dai porti dell’Atlantico mediante un ulteriore “miracolo”: l’operazione Ariel. Pur avendo recuperato buona parte del proprio corpo di spedizione, al termine della campagna di Francia l’Inghilterra accusava comunque enormi perdite di materiale: 2 000 cannoni, 60 000 automezzi, 76 000 tonnellate di munizioni, 600 000 tonnellate di carburante e di rifornimenti di ogni genere (oltre l’armamento individuale dei soldati recuperati), 200 imbarcazioni di tutte le dimensioni, tra cui sei cacciatorpediniere e, infine, 177 aerei, di cui circa un centinaio erano preziosissimi aerei da caccia (cfr. la nota successiva→). Per avere un’idea dell’entità di queste perdite basti dire che, dopo Dunkerque, l’esercito inglese disponeva, per la difesa dell’intero territorio metropolitano, di appena 500 pezzi di artiglieria compresi quelli presenti nei musei. Da ciò le pressanti richieste di assistenza militare rivolte da Churchill all’amministrazione statunitense di Franklin Delano Roosevelt (allora neutrale), che si concretizzarono nell’approvazione, nel marzo 1941, del celebre Lend–Lease Act (la legge Affitti e Prestiti).↩

- [6]Il primo incidente nei rapporti anglo–francesi si era consumato il 14 maggio, già prima della ritirata di Dunkerque, quando il Governo francese aveva chiesto all’Inghilterra altri 10 squadroni da caccia della Royal Air Force allo scopo di assicurare la copertura aerea delle contro–offensive già pianificate contro l’invasione tedesca. Lo Stato maggiore imperiale britannico aveva discusso e respinto la richiesta francese sulla base del parere del Maresciallo dell’Aria Sir Hugh Dowding, secondo cui gli squadroni della RAF si rendevano indispensabili sul suolo inglese, e solo grazie alla mediazione svolta personalmente da Churchill era stato possibile far giungere in Francia una parte dei rinforzi aerei richiesti.

Questi furono comunque gli ultimi perché, pochi giorni dopo, conclusa l’operazione “Dynamo”, anche Churchill cambiò idea e nessun aereo inglese fu più stanziato in Francia. L’Inghilterra si preparava a sua volta all’invasione (operazione “Seelöwe” o “Leone Marino”, in seguito annullata) e non poteva più permettersi di rinunciare ad un solo aereo o ad un solo pilota: il ruolo decisivo svolto nella Battaglia d’Inghilterra dalla RAF, in condizioni di netta inferiorità numerica rispetto alla Luftwaffe, sarà riassunto dallo stesso Churchill nella famosa frase «Never was so much owed by so many to so few».↩

- [7]Cfr. M. Costa, Operazione “Catapult”, in Storia Illustrata, n. 149, 1970, pag. 87.↩

- [8]Le clausole armistiziali stabilivano, inoltre, che una parte ridotta della flotta mantenesse l’armamento a protezione dell’impero coloniale. E, in effetti, al momento dell’armistizio le navi francesi si trovavano, oltre che nei porti dell’Africa settentrionale (Algeri, Biserta, Casablanca e Mers-el-Kebir), in quelli dell’Africa occidentale (Dakar) e dell’Estremo Oriente (Saigon). La flotta presente a Saigon, troppo lontana per essere minacciata dall’operazione Catapult, venne peraltro impiegata con successo durante il breve conflitto franco–thailandese (ottobre 1940–gennaio 1941), che tuttavia terminò — conformemente alle condizioni imposte dalla mediazione giapponese e sancite dal trattato di Tokio del 9 maggio 1941 — con la cessione dei territori francesi rivendicati dalla Thailandia.↩

- [9]L’intervento di Hitler su Mussolini è riportato da Ciano nel suo Diario (cfr. G. Ciano, Diario, op. cit., pag. 189 e ss.). L’Italia si accontentò di trattenere i 7 sommergibili francesi catturati durante le brevi ostilità svoltesi nel corso del mese di giugno.↩

- [10]Cfr. M. Costa, Operazione “Catapult”, op. cit., pag. 92.↩

- [11]Cfr. ancora M. Costa, Operazione “Catapult”, op. cit., pag. 89.↩

- [12]Basti ricordare, come diretto precedente di Mers–el–Kebir, il bombardamento di Copenaghen effettuato da navi inglesi nel 1807, durante il blocco navale napoleonico, allo scopo di catturare la flotta danese ed evitare che questa cadesse in mano francese.↩

- [13]Cfr. G. Ciano, Diario, op. cit., pag. 221 e ss.↩

- [14]Nel corso della giornata fatale Gensoul le tenta tutte: dapprima si rifiuta di ricevere Holland, adducendo questioni protocollari; prova, intanto, a contattare via radio l’ammiraglio Darlan, che però è irreperibile; poi si decide a ricevere Holland, rivelandogli gli ordini di autoaffondamento impartiti a suo tempo da Darlan; infine mette al corrente di questi ordini anche Sommerville, mediante uno scambio di messaggi. Purtroppo per Gensoul, nel pomeriggio di quello stesso giorno, da Parigi, l’ammiraglio Le Luc, capo di stato maggiore della marina, ordina alle navi di stanza ad Algeri ed a Biserta di recare soccorso alle unità intrappolate a Mers–el–Kebir: l’ordine di Le Luc, intercettato dallo spionaggio inglese, motiva la decisione di rompere gli indugi (l’ultimatum presentato da Holland era scaduto alle 14:00) e di aprire il fuoco contro le navi francesi.↩

- [15]È il caso del già citato ammiraglio Darlan, che viene nominato ministro della marina e vice presidente del Consiglio dei ministri, cioè capo del governo di Vichy. Per fare un altro esempio basterà ricordare che, nel 1941, il prefetto di polizia (sic!) di Parigi era il contrammiraglio François Bard, che ovviamente operava sotto il controllo della Gestapo.↩

- [16]Anche se ciò non servirà ad evitare a Pétain, nel 1945, la condanna a morte per tradimento, commutata in ergastolo da de Gaulle. Il Maresciallo di Francia Henri–Philippe–Omer Pétain, il “Leone di Verdun”, l’eroe nazionale della prima guerra mondiale, morirà nel 1951 nel carcere dell’Île d’Yeu, al largo delle coste francesi, all’età di 95 anni.↩

- [17]L’operazione “Torch” è preceduta, accompagnata e seguita da un groviglio di trattative, accordi segreti e rese dei conti all’interno delle forze armate francesi. In questo contesto trova la morte, per cause mai del tutto chiarite, uno dei protagonisti di questa storia, l’ammiraglio Darlan. Dimessosi da capo del governo di Vichy nell’aprile 1942 (e sostituito dal filo–tedesco Pierre Laval), il giorno degli sbarchi alleati in Algeria ed in Marocco (8 novembre) Darlan, per una coincidenza davvero singolare, si trova ad Algeri in visita ad un figlio malato. Nella notte tra il 7 e l’8 novembre, membri della Resistenza francese compiono un colpo di Stato ad Algeri (uno dei pochi, se non l’unico, in cui un apparato di governo militare viene rovesciato con successo da civili) e arrestano, tra gli altri, Darlan ed il generale Alphonse Juin, comandante dell’esercito coloniale (quello stesso Juin che, nel maggio 1944, avrà sotto il suo comando i Goumiers marocchini autori dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità commessi nelle provincie di Frosinone e Latina all’indomani dello sfondamento della Linea Gustav). Contattato dai servizi segreti americani e dal generale Charles Clark, Darlan accetta, dopo alcune esitazioni, di dare ordine alla guarnigione francese di cessare la resistenza e, infatti, gli uomini di Juin depongono le armi (a differenza di quanto fanno, in Marocco, gli uomini del generale Charles Noguès, che resisteranno fino al 12 novembre alle forze del generale statunitense Patton). Ma, nel frattempo, un altro generale francese, Henri Giraud (protagonista di rocambolesche fughe dalle prigioni naziste), si precipita ad Algeri per conto di de Gaulle ed assume, il 9 novembre, il comando delle truppe francesi, al posto di Juin. Il governo di Vichy, intanto, allo scopo di salvare la faccia con la Germania, sconfessa l’ordine di resa di Darlan e nomina il generale Noguès comandante delle truppe francesi in Africa. Ma i rapidi successi militari alleati e la conclusione delle ostilità rimettono in gioco tutte queste decisioni: su pressione degli americani, e contrariamente alla volontà di de Gaulle, Darlan viene nominato Alto commissario per l’Africa e, di fatto, rappresentante presso le forze d’invasione alleate. Nella sua nuova carica, però, Darlan non durerà a lungo: il 24 dicembre sarà assassinato, nei corridori del palazzo di governo di Algeri, da un militante della Francia Libera (ma di idee monarchiche, Fernand Bonnier de la Chapelle). A Darlan succederà l’attivissimo Giraud, che, nell’arco di ventiquattr’ore, farà arrestare gli autori del colpo di Stato del 7–8 novembre (quasi tutti ebrei, i cui superstiti confluiranno più tardi nelle organizzazioni sioniste Haganah e Irgun e combatteranno contro gli inglesi in Palestina tra il 1946 ed il 1948) e farà fucilare Bonnier de la Chapelle, occultando per sempre la verità sulla morte di Darlan. Anche Giraud, però, non avrà grande fortuna: nominato nel giugno 1943 co–presidente del Comitato francese di liberazione nazionale, grazie all’appoggio del presidente Roosevelt (di cui era nota l’antipatia personale per de Gaulle), sarà estromesso da questa carica pochi mesi dopo e morirà nel 1949.↩

- [18]Cfr. H. Eckert, L’Inghilterra nel giudizio dei grandi, Roma, 1940, pag. 58. Più crudo il giudizio di Erasmo da Rotterdam: «L’Inghilterra riscuote generalmente una pessima fama tutte le volte che si tratta della Fedeltà», ibidem, pag. 6↩

Immagini

- Association des Anciens Marins Et des Familles de Victimes de Mers-el-Kébir.

- dalla rivista polacca Morze (“Mare”), nº 6/1936.

- Roma, 10 giugno 1940, fotografo sconosciuto.

- RAF Bomber Command, 1940 circa. —

- Dal documentario di Frank Capra Divide and Conquer (1943), realizzato con materiale di archivio sia da parte alleata che catturato al nemico.

- Deutsches Bundesarchiv / CC-BY-SA 3.0

- Deutsches Bundesarchiv / CC-BY-SA 3.0

- Roma 24 giugno 1940, autore sconosciuto.

- Le Matin, 13 agosto 1941. Anno 58, nº 20942. pag. 1

- Roma, 1937. Corbis

- 1932 c.a.

- Mers–El–Kebir, 3 luglio 1940. World War II Today

- Lt L C Priest, settembre 1940. Imperial War Museum

- Novembre 1942, Lt F. A. Hudson, fotografo ufficiale Royal Navy. Imperial War Museum

- Tolone, 27 novembre 1942. Bundesarchiv, Bild 101I-027-1451-20 / Vennemann, Wolfgang / CC-BY-SA 3.0

- 1934, Library of Congress

1914–2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – Agosto 1914: un vagone ferroviario carico di soldati tedeschi in partenza per la Francia «da Monaco via Metz per Parigi» («Von München über Metz nach Paris»). La scritta più piccola a destra nella foto che dice invece «vagone-letto fornito di birra dell’Hofbräuhaus di Monaco» (Bundesarchiv).

Certo è un ottimo sport; ma all’esercito l’aereo non serve a nulla.

Generale Ferdinand Foch

Nell’estate del 1914 i tedeschi erano convinti che sarebbe bastato poco tempo per arrivare vittoriosi a Parigi ma le loro speranze furono presto vanificate. L’immobilità della guerra di trincea indusse le potenze in conflitto a ricorrere a ingegno, astuzia e ad una buona dose di cinismo pur di venir fuori dal pantano della prima guerra mondiale: il risultato il più delle volte, oltre a cambiare il modo di fare la guerra, fu un nuovo orrore. In tutto questo però vi fu anche chi superò le barriere nazionali e di parte fino a diventare leggenda collettiva.

Armi chimiche

Alle ore 17 del 22 aprile del 1915 nel villaggio belga di Ypres risuonarono fragorose le esplosioni delle cannonate e delle granate tedesche ma poco dopo, a fare più danni delle cannonate, arrivò sul fronte franco-inglese una nebbia venefica di un colore tendente al grigio-verde. Quella nebbia altro non era che cloro allo stato gassoso, altamente tossico, che si utilizzava per le tinture chimiche; il suo effetto sull’organismo umano era di causare un versamento di liquidi nei polmoni provocando una morte per annegamento. La convenzione dell’Aja del 1899, firmata anche dalla Germania, vietava l’uso di armi chimiche ma i tedeschi trovarono una scappatoia “formale”: la convenzione infatti proibiva l’uso di gas per mezzo di proiettili di artiglieria e i tedeschi fecero così ricorso a delle bombole di gas posizionate sulle trincee. Il 22 aprile grazie al vento che soffiava nella direzione francese i tedeschi aprirono seimila bombole, dando origine ad una nebbia tossica di cloro larga sei chilometri. Per una beffarda ironia della sorte i tedeschi non approfittarono del profondo varco aperto nelle linee difensive francesi in quanto non si aspettavano un simile “successo” e pertanto non avevano uomini a sufficienza per occupare le posizioni. L’uso del gas da parte tedesca causò un’ondata di indignazione [1] ma ben presto anche gli altri contendenti fecero ricorso alle armi chimiche, sviluppando sia nuovi gas sia le relative contromisure (ovvero le maschere antigas). Gli inglesi nel loro primo attacco con armi chimiche ebbero la sfortuna di incappare in un repentino cambio di vento, cosicché il gas tornò sulle trincee inglesi uccidendo centinaia di soldati; i francesi nel dicembre del 1915 invece impiegarono sul campo di battaglia un nuovo gas, il fosgene, che aveva la caratteristica micidiale di essere incolore e pertanto a differenza del cloro, non poteva essere avvistato a distanza. La ricerca di gas sempre più micidiali continuerà fino alla fine della guerra. Nel giugno del 1916 a Verdun i tedeschi violarono definitivamente la convenzione dell’Aja e utilizzarono l’artiglieria per lanciare i gas: in questo caso il gas era il disfogene, variante del fosgene, in grado di distruggere i filtri delle maschere anti-gas. L’attacco a Verdun alla fine fu respinto ma i tedeschi non finirono di creare nuovi gas e nel 1917 lanciarono il più micidiale di tutti i gas sperimentati durante la Grande Guerra: i tedeschi l’avevano nominata “croce gialla” ma è passato alla storia come “iprite”, dal nome del villaggio di Ypres dove era stato utilizzato la prima volta, o “gas mostarda”, per via del colore e dell’odore. Il gas mostarda non era letale ma provocava vesciche sulla pelle consumandola e causando dolori lancinanti. Il gas mostarda pur non essendo letale è diventato il più tristemente famoso dei gas utilizzati per via dell’alto numero di feriti e per l’entità delle ferite inferte. Alla fine della guerra saranno più di una ventina gli agenti chimici utilizzati come arma dalle varie potenze; essi rappresentano il primo impiego di armi di distruzione di massa nella storia.

2 – 1918, soldati del 12th Royal Scots (Reggimenti Scozzesi) in trincea a Méteren (Francia) con le maschere antigas, 1918.

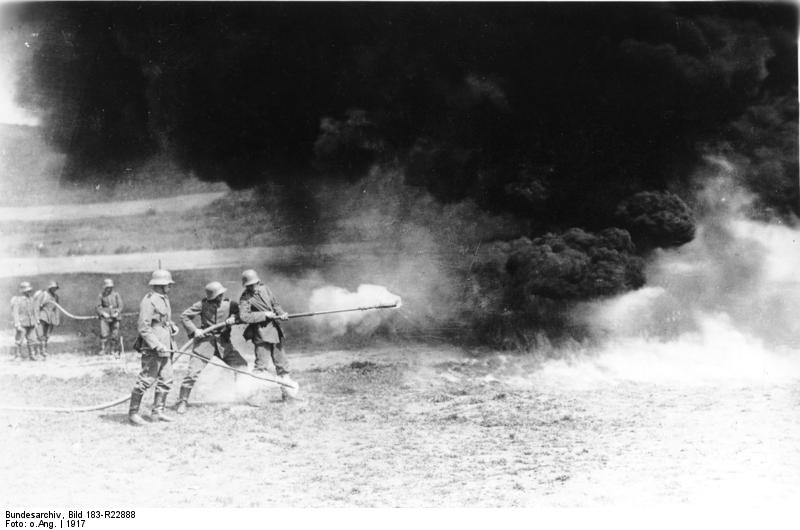

Lanciafiamme

Il 30 luglio del 1915 non lontano da Ypres i tedeschi utilizzarono per la prima volta i lanciafiamme: un muro di fuoco si abbatté sulle trincee inglesi. Le urla strazianti e la vista dei corpi carbonizzati dei commilitoni generarono il panico, inducendo i soldati a fuggire dalle trincee diventando così facili obiettivi per i mitraglieri tedeschi appostati sulle trincee. Gli inglesi erano indignati e infuriati per questa nuova arma e pianificarono un contrattacco che individuò il punto debole dell’arma tedesca: il serbatoio posizionato sulla schiena. I lanciafiamme tedeschi esplosero sotto i colpi dei tiratori scelti inglesi che alla fine recuperarono le posizioni perdute tornando così al punto di partenza del 30 luglio. Dopo l’utilizzo da parte tedesca anche in questo caso inglesi e francesi adottarono i lanciafiamme anche se il contrattacco inglese ne aveva evidenziato il limite. L’Italia una volta entrata in guerra oltre ad adottare un lanciafiamme simile a quello tedesco adottò anche un lanciafiamme statico per scopi difensivi.

3 – Soldati tedeschi provano un lanciafiamme, 1917.

L’esplosione di Messines

Le alture di Messines, sempre poco distante da Ypres, furono una posizione cruciale in mano ai tedeschi fin dall’inizio della guerra. Gli inglesi per mesi scavarono tunnel, alti un metro e venti e larghi sessanta centimetri, sotto le trincee tedesche posizionando venti “mine”, ovvero tonnellate di tritolo. Dopo quasi due anni di lavori una rete di ventuno tunnel, per quasi 8 chilometri di lunghezza, era pronta con quattrocentocinquanta tonnellate di tritolo posizionate. Il 7 giugno del 1917 le diciannove mine (una era stata individuata e fatta brillare dai tedeschi) esplosero simultaneamente dando vita all’esplosione più grande che la storia avesse mai visto:[2] tutti i soldati tedeschi nel raggio di sessanta metri dall’esplosione morirono sul colpo, le esplosioni fecero vibrare le finestre fino a Londra e furono registrate come terremoto in Svizzera. Lo shock per i tedeschi, che videro letteralmente i corpi dei propri compagni piovere dal cielo, fu tremendo e gli inglesi conquistarono Messines. L’operazione di Messines fu un episodio unico e non più ripetibile.

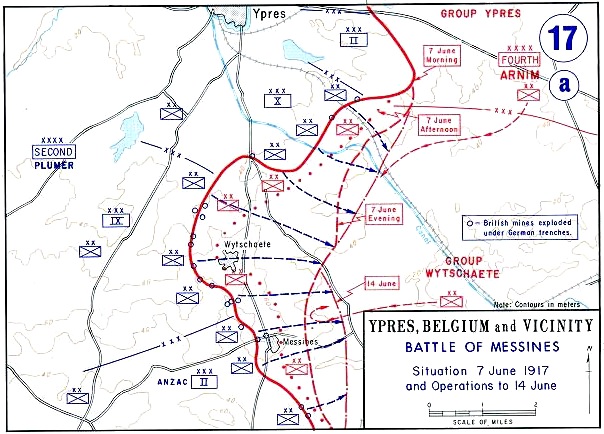

4 – Mappa della battaglia di Messines del 17 giugno 1917 (US Military Academy).

Aviazione

Nei primi mesi di guerra l’unico ruolo affidato all’aereo fu quello della ricognizione. Successivamente e molto lentamente gli aerei furono utilizzati come strumenti di contatto visivo tra i vari reparti di fanteria in modo da indirizzarla durante la battaglia e avvisare di eventuali contrattacchi in essere. Contemporaneamente l’equipaggiamento aereo si arricchiva di armi e vennero messi a punto meccanismi in grado di permettere di utilizzare una mitragliatrice anteriore nonostante le eliche. Pian piano l’aviazione divenne la “cavalleria dell’aria” e della cavalleria, ormai inutilizzabile nella nuova guerra, conservò alcune tradizioni come gli emblemi sugli aerei; quello di un campione italiano, Francesco Baracca, sarà poi donato ad Enzo Ferrari ed è tuttora il simbolo di una delle auto più famose al mondo.

5 – Francesco Baracca con il suo SPAD S.XIII: sulla carlinga il famoso “cavallino rampante” poi simbolo della Ferrari.

Come i cavalieri medievali ben presto un uomo diventerà una leggenda: il barone Manfred Albrecht Von Richthofen meglio noto come il Barone Rosso. Il suo “circo volante” era una delle squadre aeree più famose della Grande Guerra e insieme agli altri team tedeschi, o caroselli, misero in seria difficoltà la supremazia aerea dell’Intesa. In termini assoluti di “duelli” aerei altri piloti hanno superato Von Richthofen ma nessuno ha mai avuto lo stesso impatto sull’immaginario collettivo: al di là di libri e film su di lui, il Barone Rosso infatti pur non apparendo mai è il nemico nemmeno tanto immaginario dello Snoopy aviatore; nella serie Gundam uno dei protagonisti, Char Aznable, essendo un pilota formidabile ha il diritto di colorare i proprio mezzi di rosso e questo viene popolarmente considerato un riferimento al Barone Rosso.

6 – L’Albatros D.V di Manfred Von Richtofen (B.Huber, CC BY-SA 3.0).

7 – Un poster di propaganda britannico della prima guerra mondiale che faceva leva sulla paura suscitata dagli “Zeppelin” tedeschi.

Molto meno cavalleresco fu invece il primo blitz aereo della storia: il 19 gennaio 1915 i dirigibili ideati dal conte Von Zeppelin bombardarono obiettivi militari sulla costa orientale dell’Inghilterra ma la scarsa precisione del bombardamento causò anche sei vittime tra i civili. Il Kaiser aveva approvato con riluttanza l’utilizzo del bombardamento aereo e aveva richiesto che fossero indirizzati solo contro obiettivi militari; successivamente tenuto all’oscuro della scarsa precisione del bombardamento aereo il Kaiser approvò un attacco sul porto di Londra. Pur sapendo di non poter evitare di colpire i civili come ordinato dal Kaiser, l’alto comando tedesco optò per una campagna sempre più aggressiva degli zeppelin contro l’Inghilterra causando il panico tra la popolazione. Alla fine gli inglesi riusciranno a implementare adeguate difese contraeree e ad abbattere i dirigibili, riducendone così l’utilizzo da parte tedesca. Il vaso di Pandora ormai era stato aperto: gli aerei conquisteranno sempre più importanza negli eserciti e nel successivo conflitto mondiale la loro potenza di fuoco sarà in grado di distruggere intere città.

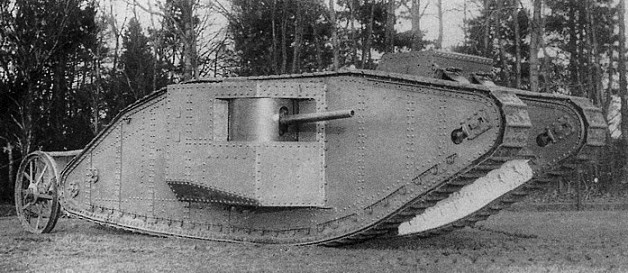

Carro armato