Un elettrotreno ad alta velocità aerodinamico come la fusoliera di un aeroplano, una pista di calcestruzzo levigato al posto delle rotaie: era lo Šaropoezd (traducibile come “sferotreno”) dell’ingegnere Nikolaj Jarmol’čuk.[ref]Alcune fonti riportano “Yarmanchuck” (Popular Science, op.cit.) o “Yarmolshuck” (Modern Mechanix, op. cit.), a seconda della traslitterazione. Il nome completo, in caratteri cirillici, è Николай Григорьевич Ярмольчук. Nel presente articolo è stata utilizzata la traslitterazione scientifica.[/ref] Siamo nella Russia sovietica del 1930, le ferrovie andavano principalmente a vapore e nulla del genere si era mai visto fino ad allora: non che fossero mancati esperimenti con monorotaie (→ferrovia di Boynton, 1890) o altri sistemi decisamente atipici, ma nessuno fino a quel momento si era spinto sino ad abbandonare il vincolo meccanico della rotaia.

1 – Nikolaj Jarmol’čuk, primi anni ’30.

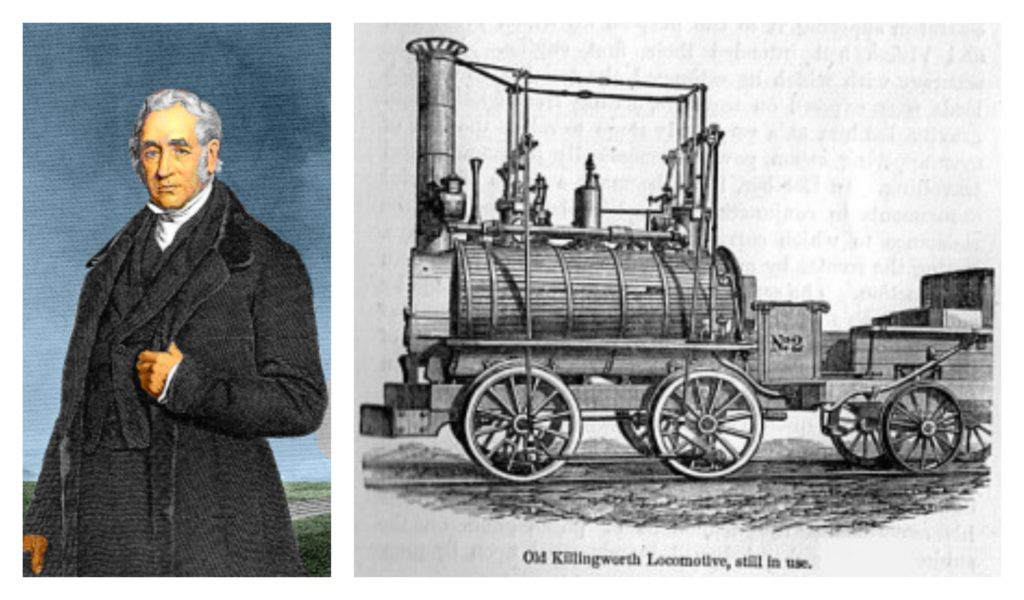

Finita la guerra civile (1918–1923) la sua dedizione alla causa fu premiata con un posto di lavoro da meccanico presso la stazione di Kursk, nella Russia centrale, dove iniziò ad interessarsi alla tecnica ferroviaria. All’epoca i treni erano rumorosi e traballanti, la corsa era un susseguirsi di scossoni, vibrazioni, stridii, colpi secchi e rumori vari. Nikolaj dovette pensare che questi convogli sferraglianti fossero inadeguati alla nuova era del socialismo e si dovesse quindi trovare un modo per rendere la marcia più fluida, confortevole e veloce, adeguata insomma ad un paese nel pieno del progresso non solo sociale, ma anche scientifico e tecnologico. E secondo il giovane meccanico, gran parte del problema stava nell’attrito tra le rotaie e i bordini delle ruote.

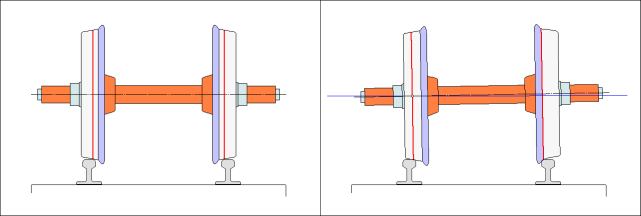

3 – Funzionamento delle ruote ferroviarie tronco-coniche: a destra la sala montata è disassata e la ruota più esterna lavora su una circonferenza maggiore, inducendo il treno a “sterzare” verso l’interno.

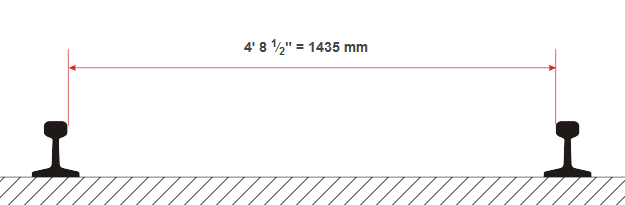

È necessaria a questo punto una parentesi tecnica: le ruote ferroviarie hanno una sezione tronco-conica, ossia hanno una circonferenza minore verso l’esterno e maggiore verso l’interno: quando una “sala montata” (che nel lessico ferroviario è una coppia di ruote collegate da un assile) non è perfettamente centrata sul binario, la conicità dei cerchioni farà sì che il punto di contatto della ruota più spostata verso l’interno del binario si troverà su una circonferenza leggermente minore, mentre la ruota esterna rotolerà su una circonferenza maggiore (fig. 3). Essendo le ruote rigidamente vincolate tra loro dall’assile, a parità di giri quella esterna avanzerà più velocemente e viceversa quella interna perderà velocità, inducendo l’assile a “sterzare” (per fare un paragone con i mezzi su gomma) verso il lato opposto a quello dello scostamento riportandosi così verso il centro del binario.

3 – “Serpeggiamento” di una sala montata sul binario.

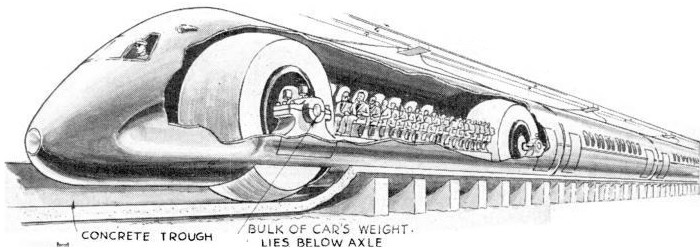

Per liberarsi dei bordini era necessario massimizzare l’effetto autocentrante e nel 1924 Jarmol’čuk ebbe l’idea di sostituire il doppio cono della sala montata[ref]Il doppio cono (o bi-cono) è costituito dall’insieme delle due ruote coniche.[/ref] con una sfera ed il binario con una pista a sezione concava, similmente a quella per la corsa delle biglie. Il principio era il medesimo, la sfera si sarebbe naturalmente mantenuta nel centro del canale, ma senza gli urti dei bordini contro le rotaie e toccando sempre la superficie di rotolamento in un solo punto, cosa che avrebbe ridotto anche l’attrito volvente. Inizialmente Jarmol’čuk pensava ad una soluzione un tantino più estrema: la sfera stessa sarebbe divenuta un veicolo, all’interno del quale un telaio non rotante (forse stabilizzato da giroscopi) avrebbe ospitato motore, passeggeri e merci (il principio nella →nave rotolante di Knapp del 1897). Nel frattempo però il meccanico ebbe modo di frequentare due tra le più prestigiose università tecniche di Mosca, l’Istituto Tecnico Superiore Moscovita[ref]Oggi Università tecnica statale moscovita N. Ė. Bauman, nota come Baumanka (Бауманка).[/ref] e l‘Istituto per l’Energia, diventando così ingegnere. Grazie alla formazione acquisita Jarmol’čuk potè perfezionare il progetto, innanzitutto riportandolo entro limiti più realistici: il veicolo non sarebbe stato una sfera, ma avrebbe viaggiato su grandi ruote sferiche allineate, stabilizzato in corsa dall’effetto giroscopico delle stesse come una motocicletta.

4 – Una nevaljaška o poly-roly (Depositphotos).

5 – L’idea di Jarmol’čuk.

La guidovia in calcestruzzo, costruita in elementi prefabbricati con sezione a “U”, avrebbe potuto essere posata velocemente ed a costi non superiori a quelli di una normale strada; ma soprattutto avrebbe consentito di risparmiare acciaio, risorsa strategica indispensabile per costruire i cannoni. Questi indubbi vantaggi non sfuggirono alle autorità e, dopo l’entusiasmo suscitato dalla presentazione all’Istituto di Ingegneria dei Trasporti, nel 1929 il Commissariato del Popolo per le ferrovie (più o meno l’equivalente di un dicastero) istituì un apposito “KB” ossia un ufficio di progettazione[ref]Gli “uffici di progettazione” (Конструкторское бюро, abbreviato “КБ”) durante l’epoca sovietica erano istituzioni composte da un gruppo di ingegneri incaricati di lavorare ad una specifica tecnologia o progetto, cui era messa a disposizione un’officina o piccola fabbrica per costruire i prototipi.[/ref] sotto la guida dello stesso Jarmol’čuk, che ebbe così a disposizione personale e mezzi per mettere in pratica la sua idea.

Come d’uso all’epoca il nuovo ufficio ricevette la sua bella sigla, BOSST (БОССТ), mentre il treno fu battezzato Šaropoezd (шаропоезд), un composto traducibile come “sferotreno” (da шаро–, che fa riferimento alla forma sferica, e поезд che significa treno). Nell’aprile 1931 venne stanziato un milione di rubli per realizzare il prototipo cui lavorarono 89 persone tra ingegneri, tecnici, carpentieri, elettricisti e muratori; fu assegnato un terreno recintato di 15 ettari nei pressi di Mosca per la posa del tracciato sperimentale, una pista in legno (non ancora in calcestruzzo) ad anello, della lunghezza di 3 chilometri. L’installazione comprendeva l’officina per la costruzione dei veicoli, una sottostazione elettrica per l’alimentazione e, visto che lo spazio non mancava, gli orti dove il personale del KB poteva coltivare cavoli, carote, patate per integrare lo stipendio. Un anno dopo (aprile 1932) il primo Šaropoezd, un modello in scala 1 a 5 rispetto alle dimensioni finali previste, era pronto.

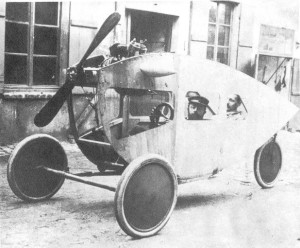

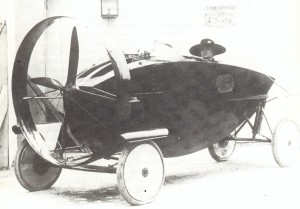

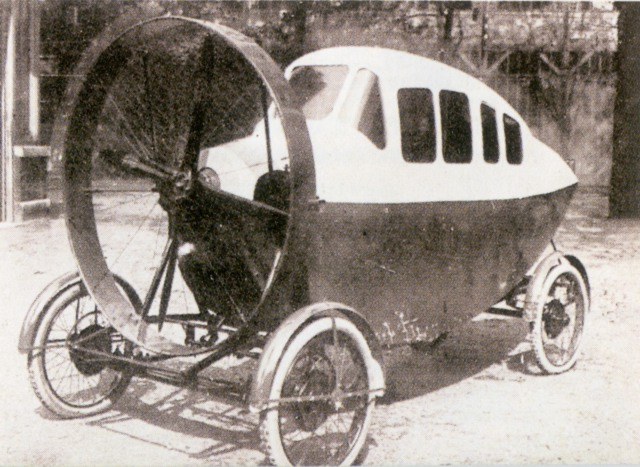

6 – Il primo prototipo dello Šaropoezd nel 1932.

Era un treno snello ed affusolato come non se ne erano mai visti, lungo sei metri e largo 80 cm, composto di tre vetture ognuna delle quali poteva ospitare un paio di persone in posizione semisdraiata su un comodo materassino, cosa che consentì ai progettisti di divertirsi un sacco durante i test. Le ruote, gommate e montate su sospensioni a balestra, erano segmenti di sfera (fig. 7) del diametro di un metro, alte quanto il veicolo stesso, all’interno delle quali erano ospitati i motori elettrici trifase alimentati da una linea aerea di contatto tramite un dispositivo di captazione.

7 – A sinistra, le speciali ruote dello Šaropoezd avevano la forma di segmenti di sfera. A destra, dettaglio delle balestre.

Il collaudo ebbe esito positivo: il treno raggiunse i 70 km/h con i passeggeri a bordo; il corrispondente della rivista Znanie – Sila (Знание – сила)[ref]Znanie – Sila: rivista di divulgazione scientifica russa il cui nome, che significa “Conoscenza – Forza”, è ispirato alla frase attribuita a sir Francis Bacon (1561 – 1626): «ipsa scientia potestas est», la conoscenza stessa è potere.[/ref] D. Lipoveckij raccontò così un giro sullo Šaropoezd:

Quando sono entrato in quella carrozza stretta […] francamente, ero tormentato dal dubbio e anche dalla paura. Mi aspettavo che il treno sarebbe uscito rapidamente dalla pista, che si sarebbe capovolto, che sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato e spiacevole. Ma non è successo niente. Ondeggiando delicatamente un po’, e senza il solito rumore di sferragliamento dei treni, lo Šaropoezd divorava il percorso. Nelle curve si è spontaneamente inclinato, mantenendo l’equilibrio. Le sfere rivestite in gomma scorrono silenziosamente, portando avanti il serpente di metallo con grande velocità.

Tra la fine del 1932 e l’estate del 1933 furono messi a punto i freni e fu testata la stabilità della composizione, che nel frattempo era stata portata a cinque vetture; infine il progetto ottenne il parere positivo del comitato consultivo per l’adozione su scala nazionale. Il 13 agosto dello stesso anno, il Consiglio dei Commissari del Popolo incaricò il Commissariato per le Ferrovie di avviare la costruzione di una tratta “pilota” tra Mosca e Zvenigorod oppure tra Mosca a Noginsk. Fu scelta questa seconda opzione perché nella periferia orientale era in costruzione una grande zona industriale che avrebbe richiesto un traffico, secondo le stime, di cinque milioni di passeggeri all’anno: la stazione moscovita sarebbe stata collocata nel distretto di Izmailovo, dove era previsto un terminal di interscambio con la linea tranviaria e la metropolitana di Mosca.

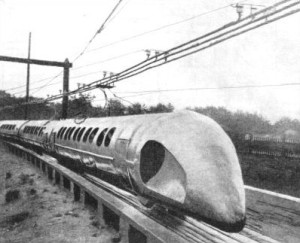

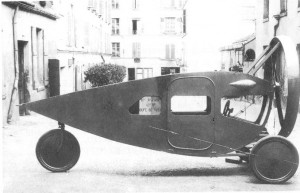

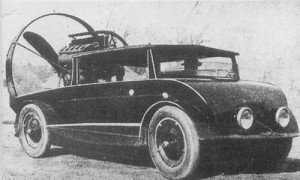

8 – Prototipo dello Šaropoezd.

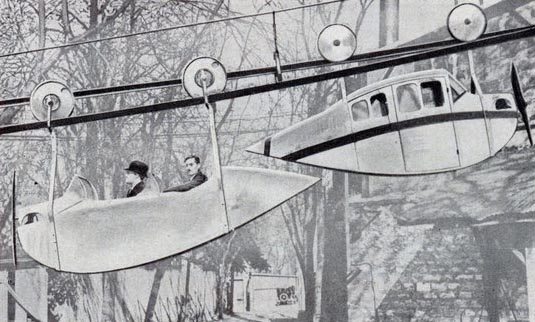

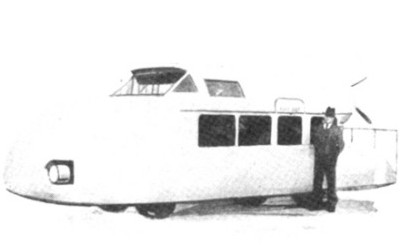

Iniziò quindi la progettazione di una tratta di 50 km che sarebbe dovuta essere ultimata nell’autunno del 1934 in concomitanza con 17º anniversario della Rivoluzione d’Ottobre. Su questa tratta suburbana avrebbe viaggiato a 180 km/h uno Šaropoezd in scala reale, con ruote sferiche del diametro di 2 metri, composto 3 vetture della capienza di 82 posti ciascuna per una lunghezza complessiva di 25 metri. Ma il passo successivo sarebbe stato una versione più grande, con ruote di 3,7 m, per i collegamenti interurbani a 300 km/h: in pochi giorni sarebbe stato possibile trasportare la popolazione di intere città.

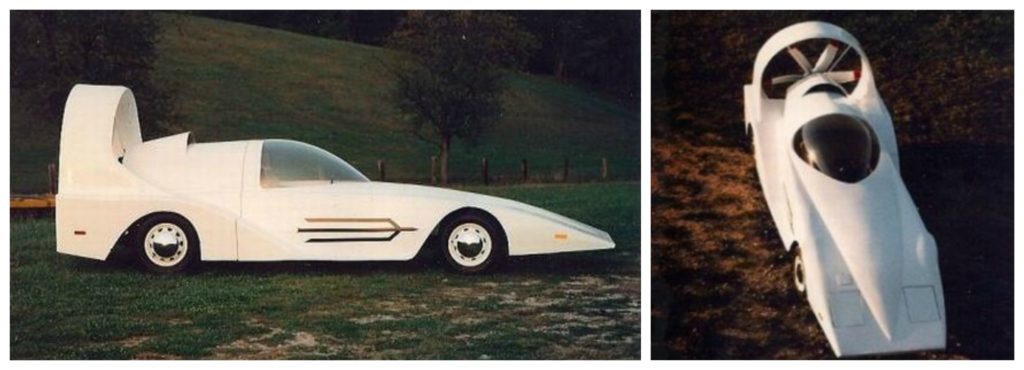

9 – Lo šaropoezd nella versione finale per i collegamenti a lungo raggio.

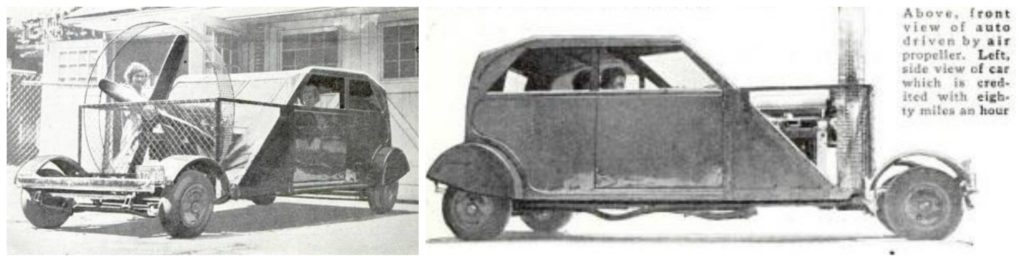

Ancor prima dell’inizio della costruzione la šaropoezda, la linea per lo “sferotreno”, era già stata ampiamente propagandata per l’intero paese ed aveva acceso gli entusiasmi di molti, tra i quali il poeta Vladimir Narbut che vi dedicò addirittura dei versi; lo stesso Jarmol’čuk scrisse un articolo per la rivista russa Pioner (Пионер) nel quale — non senza retorica — paragonò il treno ad un «bambino [nato] nel mese di ottobre» (cioè, simbolicamente, il mese della rivoluzione russa) e in procinto di diventare adulto. La notizia arrivò anche alla stampa occidentale, come dimostrano i brevi articoli usciti sulle riviste americane Popular Science e Modern Mechanix nel 1934, ma le informazioni al riguardo erano di difficile reperimento e un alone di mistero circondava la nuova ferrovia. Ancora nel 1957 John Robert Day e B. G. Wilson, nel loro libro Unusual Railroads, scriveranno:

…dobbiamo ricordare una notevole idea messa in pratica 25 anni fa o giù di lì in Russia. L’inventore propose un treno elettrico che correva in vasche di calcestruzzo su sfere al posto delle ruote e da una fotografia di un modello che abbiamo visto sembra essere molto efficiente. Purtroppo, non siamo stati in grado di raccogliere tutti i dettagli del sistema, ma si capisce che promette velocità molto alte.[ref]Day, John Robert, and Brian Geoffrey Wilson. Unusual Railways. New York: Macmillan, 1958. Pagina 184.[/ref]

È evidente che gli autori si riferiscono allo sferotreno di Jarmol’čuk ed il fatto che dopo un quarto di secolo venga ancora descritto come un progetto futuribile dà un’idea di quanto dovesse apparire avveniristico nell’Unione Sovietica degli anni’30. In effetti, ancor oggi è sorprendentemente moderno: il design ricorda i moderni elettrotreni ad alta velocità di oggi e quel canale in calcestruzzo assomiglia tanto alla via di corsa dei treni a levitazione magnetica.

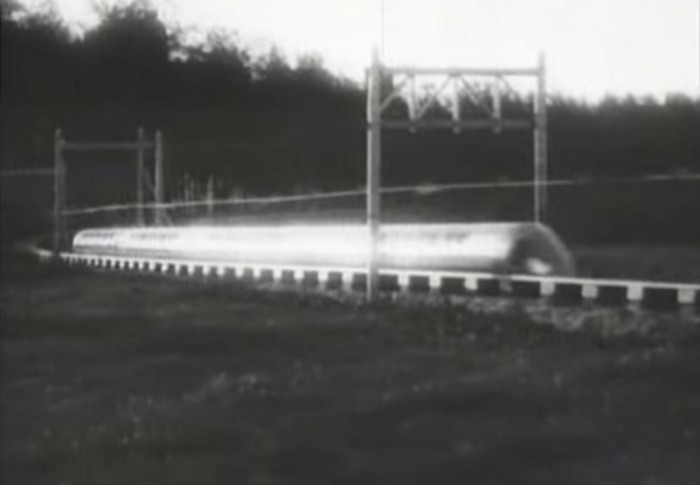

10 – Lo Šaropoezd sperimentale in corsa vicino a Mosca.

Se vi state chiedendo perché oggi non viaggiamo su “sferotreni” da 300 km/h ma sempre su rotaie tradizionali, sappiate che non fu costruita alcuna šaropoezda nel 1934 né lo sarebbe mai stata: sulla rivoluzionaria linea ad alta velocità calò improvvisamente il silenzio dell’amministrazione. Cos’era accaduto? L’entusiasmo delle autorità per lo šaropoezd e le conseguenti aspettative createsi avevano trascinato il KB che, nella foga di ultimare il progetto, aveva trascurato un dettaglio non di poco conto: in Russia nevica, e parecchio. Come liberare un canale lungo 50 km pieno di neve? E il giorno che sarebbe arrivato fino in Siberia? Già nei test del 1932–1933 era emerso che l’acqua piovana poteva accumularsi sul fondo della guidovia e formare uno strato di ghiaccio, che alle velocità previste avrebbe potuto rendere pericolosamente instabile convoglio. Il comunismo aveva forse sovvertito l’ordine sociale, ma non poteva fare altrettanto con le leggi della fisica e la šaropoezda sarebbe rimasta inutilizzabile per gran parte dell’anno. Ma c’era un altro aspetto cui sorprendentemente nessuno aveva pensato, cioè che nessuna industria sovietica all’epoca sarebbe stata in grado di produrre gomme del diametro di 3,7 metri ed in grado di sostenere quelle velocità. Forse, non c’erano nemmeno pneumatici sufficienti ad equipaggiare tutti i camion che sarebbero serviti a portare gli elementi di calcestruzzo dalla fabbrica al cantiere. Considerato il costo iniziale dell’infrastruttura, sarebbero ancora state più convenienti le ferrovie tradizionali, già posate ed ampiamente collaudate; inoltre l’entrata in servizio degli aeroplani Tupolev ANT-9 nel 1931 rendeva il trasporto aereo una soluzione competitiva per il trasporto a lungo raggio. Il progetto non era ancora “adulto” come aveva pronosticato Jarmol’čuk e di fronte a queste oggettive difficoltà le autorità, piuttosto che ammettere di avere commesso qualche errore di valutazione, preferirono cancellare il progetto senza dare pubbliche spiegazioni. Jarmol’čuk continuò a lavorare come ingegnere — pur dedicandosi ad incarichi più ordinari — e visse fino al 1978; alcune soluzioni tecniche studiate sullo “sferotreno” ebbero comunque una ricaduta positiva sull’industria del paese: ad esempio i freni aerodinamici,[ref]Gli aerofreni fecero la comparsa in quegli anni, probabilmente in modo indipendente, anche negli USA: cfr “Air Brakes for Planes Greatly Reduce the Landing Speed” in Popular Science, gennaio 1933.[/ref] previsti in aggiunta a quelli tradizionali pneumatici, sarebbero diventati di uso comune in aeronautica.

11 – Lo “Yarmachuck Express” (il 4º dall’alto) è tra i treni disponibili in Open-TTD.

12 – Una schermata di Open-TTD.

Note

[references class=”compact” /]Si ringrazia Giorgio Castiglioni di Bibliotopia per la consulenza sulla traslitterazione dall’alfabeto cirillico.

Bibliografia e fonti

- Nikolaj Polikarpov “История советского шаропоезда, чуть не перевернувшего представление о железной дороге в 30-х годах” in Maxim.ru n.d. Web. 8-1-2015.

- A. Ehrlich “ПОЕЗД НА ШАРУ” in Ogoniok (Огонёк), 20 ottobre 1933. Web. 8-1-2015.

- “Monorail runs in trough big spheres” in Popular Science, vol. 124, nº 2, febbraio 1934, p. 41, ISSN 0161-7370

- “Russia’s Giant Snake Train Rolls Speedly on Steel Balls” in Modern Mechanix, febbraio 1934 .

- Canale, S. e N. Di Stefano “Infrastrutture ferroviarie” (dispensa) in Corso di complementi di progetto di infrastrutture varie. Università degli studi di Catania – Dipartimento di ingegneria ambientale e dei trasporti. n.d. Web, 7/1/2015.

Immagini

- Da un filmato dell’epoca [PD].

- Hapesoft, 2009 [GNU FDL/CC BY-3.0] Commons.

- ikaxer, 2008 [GNU FDL/CC BY-3.0] Commons.

- © racobovt, 2008. Depositphotos.

- da Popular Science, 1934 (op. cit.)

- Fotografia del 1932 [PD] da Rusarchives.

- Da un filmato dell’epoca [PD].

- Fotografia dell’epoca [PD].

- da Popular Science, 1934 (op. cit.)

- Da un filmato dell’epoca [PD].

- [GNU FDL] da “openttdfansite.info”

- [GNU FLD] Commons.

Sembra un racconto di Edgar Allan Poe, ma la “London Necropolis railway” fu invece una linea ferroviaria realmente esistita a Londra tra il 1854 ed il 1941 la cui peculiarità era di effettuare solo trasporti funebri tra la città ed il cimitero di Brookwood, il più grande del Regno Unito e all’epoca anche del mondo. Si trattava di una vera ferrovia, con proprie stazioni e corse regolari, la prima adibita esclusivamente a tale servizio (anche se, a dire la verità, non ve ne furono in seguito molte altre). Il treno a vapore, icona del progresso ma allo stesso tempo creatura mistica cui avvicinarsi con timorosa diffidenza, incontrava l’antichissimo archetipo del “traghettatore” di anime:[ref]la figura dello “psicopompo” (dal greco ψυχοπομπóς, da psyche, «anima» e pompós, «colui che manda») è una figura centrale di molte mitologie e religioni antiche, e trova corrispondenze nelle religioni monoteistiche (anche per integrazione di miti antecedenti) come ad esempio il Caronte mitologico.[/ref] senza voler paragonare le nebbie del Tamigi a quelle dell’Ade, questo Caronte meccanico doveva avere -ed ha tutt’oggi- un fascino gotico e fortemente evocativo. Non fu però una bizzarria vittoriana suggerita da riflessioni escatologiche, ma un approccio moderno e mosso da nobili intenti a contingenti necessità, per comprendere le quali è necessario dare uno sguardo al contesto storico ed in particolare alla condizione igienico–sanitaria della capitale britannica agli inizi del XIX secolo.[ref]Aloe, M.. “L’era del consumo dissipativo delle risorse. Percezione e inconsapevolezza dell’inquinamento idrico e atmosferico nell’Europa del XIX secolo.” Storia e futuro – Rivista di storia e storiografia. Giugno 2011, nº 26.[/ref]

Storia

Tradizionalmente a Londra la sepoltura dei morti avveniva nei churchyard, piccoli cimiteri intorno alle chiese locali. Lo spazio era evidentemente contingentato ed era quindi necessario riesumare periodicamente le sepolture per far posto alle nuove. Alla fine del XVIII secolo Londra era già la città più grande del mondo ma, anche a causa di una massiccia immigrazione soprattutto dall’Irlanda, la popolazione era destinata a triplicare nel mezzo secolo successivo fino a superare i tre milioni di abitanti nel 1860. Nonostante ciò lo spazio disponibile per la tumulazione restava limitato a circa duecento piccoli cimiteri distribuiti per la città, con una superficie complessiva che non superava il mezzo miglio quadrato. La popolazione andò inoltre incontro ad una serie di epidemie di vaiolo,[ref]”Containing smallpox in Victorian London – Leisure, health and housing – Port Cities.” PortCities UK Home. Royal Museum Greenwich, n.d. Web. 2-102013.[/ref] influenza,[ref name=”victoria”]Douglas, Laurelyn. “Health and Hygiene in the Nineteenth Century.” The Victorian Web: literature, history and culture in the age of Victoria. N.p., n.d. Web. 2-10-2013.[/ref] morbillo e tifo, ai quali si affiancò dal 1832 il temibile colera.[ref name=”cholerathames”]”Cholera In London.” Cholera and the Thames. City of Westminster Archives, n.d. Web. 2-10-2013.[/ref] Nella prima settimana del 1833 le sepolture raddoppiarono, quadruplicando nell’arco delle prime tre-quattro settimane.[backref name=”victoria” /] Le riesumazioni affrettate favorivano la dispersione dei resti in decomposizione, che contaminavano il terreno e la falda acquifera da cui veniva estratta l’acqua potabile. L’acquedotto diventava così veicolo di trasmissione della malattia, il che non faceva che alimentare ulteriormente il sovraffollamento dei cimiteri: un circolo vizioso che sarebbe culminato nella disastrosa epidemia di colera del 1848-1849, che costò la vita ad oltre quattordicimila persone. Nonostante la continua riesumazione di sepolture ormai anche recenti, i cimiteri erano ormai completamente saturi ed i corpi in attesa di tumulazione restavano accatastati all’aperto.

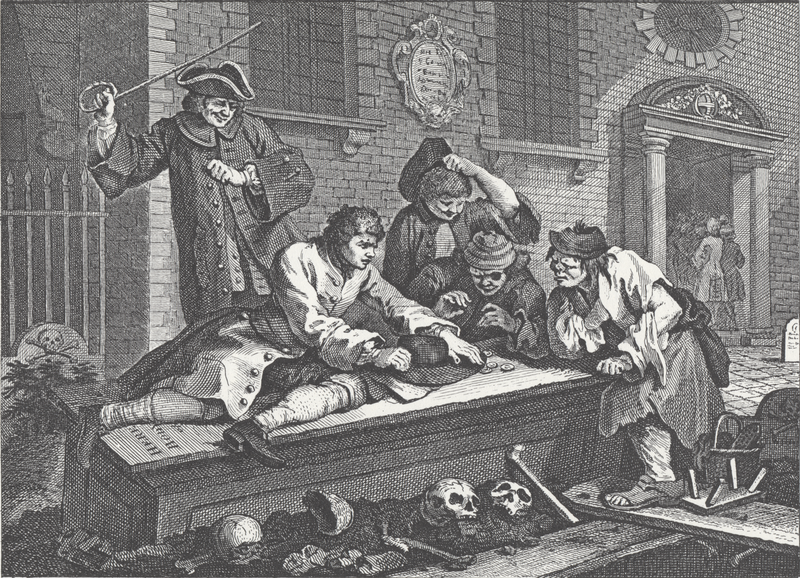

2 – Resti umani sparsi in un cimitero di Londra. L’incisione del 1747 di William Hogart, parte della serie Industry and Idleness (industriosità ed ozio) mostra alcuni sfaccendati giocare d’azzardo su una bara in un “graveyard”, mentre le persone perbene si recano in chiesa per la funzione (a destra). Dietro di loro un “beadle” (bidello), ovvero il guardiano laico della chiesa, sta per scacciarli colpendoli con una canna.

(da The genius of William Hogarth)

All’epoca si era in qualche modo intuito che la causa delle epidemie fosse collegata alla “crisi delle sepolture”, ma i meccanismi del contagio non erano ancora noti:[ref]Il vibrione del colera fu scoperto dal medico pistoiese Filippo Pacini (1812-1883), ma fu il collega tedesco Robert Koch (1843-1910) a studiarlo approfonditamente[/ref] la contaminazione dell’acqua potabile sarebbe infatti stata scoperta solo nel 1855, in occasione della successiva epidemia, dal medico e farmacista londinese John Snow (1813-1858). Allora si riteneva invece che il colera, come anche altre malattie, si diffondesse attraverso il “miasma”,[ref]Miasma in Vocabolario Treccani[/ref] ossia i vapori prodotti dalla putrefazione della materia organica che venivano facilmente identificati con il fetore dei resti in decomposizione che si andava spandendo in città. Ciò era ovviamente fonte di grande preoccupazione tanto per la popolazione, che riteneva di essere costantemente esposta al rischio di contrarre il colera, che per le autorità, le quali temevano un crescendo sempre più drammatico di epidemie. Il governo dovette quindi intervenire con una legge speciale, il cosiddetto “Burial Act”[ref]«Act to Amend the Laws Concerning the Burial of the Dead in the Metropolis», 1851[/ref] del 1851, che vietava le sepolture all’interno del centro abitato della metropoli.

I “magnifici sette”

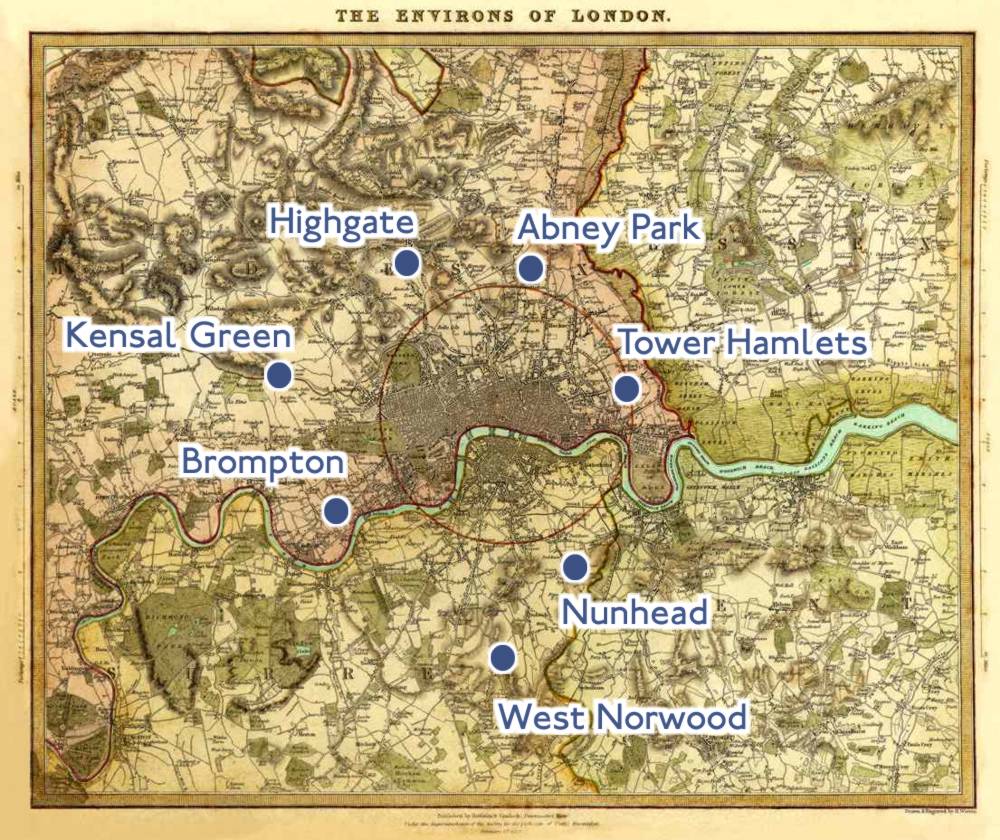

Già a partire dal 1832 erano stati costruiti, intorno a Londra, sette grandi cimiteri[ref]Kensal Green Cemetery (1832), West Norwood Cemetery (1837), Highgate Cemetery (1839), Abney Park Cemetery (1840), Nunhead Cemetery (1840), Brompton Cemetery (1840) e Tower Hamlets Cemetery (1841).[/ref] (tra cui il celeberrimo Highgate) per smaltire la sovrapproduzione di salme della metropoli, su cui vennero quindi dirottate tutte le sepolture. Ma le autorità cittadine sapevano che, in considerazione della continua espansione della città, nemmeno i “magnifici sette” (così furono successivamente soprannominati dallo storico H.Meller[ref]Meller, Hugh, Brian Parsons. London Cemeteries: An Illustrated Guide and Gazetteer. New York: The History Press, 2013.[/ref]) avrebbero potuto reggere un’altra epidemia, quindi si cercò subito una soluzione a più lungo termine.

3 – La posizione dei sette cimiteri costruiti tra il 1832 ed il 1841 confrontata con una mappa dell’area di Londra del 1834.

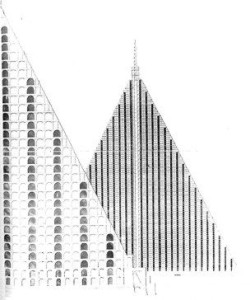

La “piramide dei morti”

4 – La piramide di Willson, alta quasi mezzo chilometro, 1828 circa.

Tale Sir Edwin Chadwick, promotore e membro della commissione “Poor Law”,[ref]La Poor Law Commission (in seguito Poor Law board) era una commissione governativa per l’applicazione della “legge dei poveri” (Poor Law Amendment Act) del 1834, che garantiva un sistema assistenziale alle fasce più povere della popolazione.[/ref] propose di chiudere tutti i cimiteri tranne Kensal Green, che sarebbe stato ampliato ed avrebbe servito la zona ovest, ed aprirne uno nuovo ad Abbey Wood grande abbastanza da accogliere tutti i defunti della zone orientale. Più ardito fu invece il progetto dell’architetto Thomas Willson: contagiato dalla “egittomania” scatenata in Europa dalla campagna d’Egitto (1798–1801) di Napoleone, propose di costruire sulla collina di Primrose Hill[ref]secondo Journals of the House of Lords (vol. 82, anno 1850, pag. 173) avrebbe dovuto invece essere a Woking[/ref] (a nord di Londra) una gigantesca piramide interamente rivestita in granito, alta quasi mezzo chilometro e con una base di oltre sette ettari,[ref]Jerdan, William, William Ring Workman, Frederick Arnold, John Morley, and Charles Wycliffe Goodwin. “The National Repository.” The Literary Gazette and journal of belles lettres, arts, science & co. . London: James Moyes, 1828. 601.[/ref] in grado di contenere cinque milioni di loculi. Grandi ascensori a vapore avrebbero trasportato le salme ed i visitatori lungo i 94 piani dell’edificio e fino alla sommità, sormontata da un gigantesco obelisco, dove avrebbe trovato posto -giusto per non farsi mancare nulla- anche un osservatorio. Inutile precisare che il “Metropolitan Sepulcher”,[ref]Dickey, Colin. “Skyscrapers of the Dead” Lapham’s Quarterly. 15 Nov. 2010 Web. 21-10-2013.[/ref] secondo l’ideatore un «colpo d’occhio di magnificenza sepolcrale senza eguali nel mondo»,[ref]Lynn, Marri. “Thomas Willson’s Metropolitan Sepulchre.” Wonders & Marvels. Giugno 2012. Web. 21-10-2013.[/ref][ref]Il Literary Gazette nel 1928 definì il progetto un «pezzo di mostruosa follia». Secondo lo storico N. Penny, direttore della National Gallery di Londra, sarebbe invece stata una «combinazione da incubo di megalomania neoclassica e utilitarismo deumanizzato» (cfr. L. Marri, C.Dickey)[/ref] non fu mai realizzato.

London Necropolis

A questo punto entrano in scena due personaggi. Il primo era Sir Richard Broun (1801-1859), baronetto di Nuova Scozia e cavaliere dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, poliedrico imprenditore che – tra le altre cose – promosse il primo progetto per una ferrovia che collegasse l’Atlantico con il Pacifico attraverso l’attuale Canada[ref]Broun, Richard. Further exposition of Sir Richard Broun’s great scheme for direct Anglo-Asian intercourse... London: E. Stanford, 1854.[/ref] e si distinse per una disinteressata battaglia per i “diritti dei baronetti”[ref]Anstruther, Ian. The Baronets’ Champion: Sir Richard Broun’s Campaigns for the Privileges of the Baronetag. Petworth UK: Haggerston Press, 2006.[/ref] che gli sarebbe valsa una parodia come “sir Vavasour Firebrace” nel romanzo Sybil di Benjamin Disraeli.[ref]Riley-Smith, Jonathan. The Crusades, Christianity, and Islam

. New York: Columbia University Press, 2008. (cfr.) [/ref] Il secondo era Richard Sprye, del quale non si sa molto se non che fosse un «gentiluomo» di Westminster.

I due proposero un progetto per un cimitero abbastanza grande da soddisfare in perpetuo tutte le future sepolture di Londra e abbastanza lontano da non essere mai inglobato dalle più ottimistiche previsioni di espansione della stessa:

Un’area di terreno così distante da essere oltre ogni possibile futura espansione della Capitale, sufficientemente vasto da consentirne la suddivisione non solo in ampi e distinti settori per la sepoltura di ciascun gruppo religioso della comunità cristiana, ma anche, se richiesto e ritenuto opportuno, in tanti compartimenti quante sono le parrocchie di Londra e dei suoi sobborghi […] grande abbastanza da contenere non solo le migliaia di bare che ora giacciono all’interno delle nostre chiese metropolitane, ma anche tutti quelli che moriranno a Londra, in questa e nelle future generazioni […] grande e degno luogo di ritrovo per la mortalità metropolitana di una nazione potente; un’ultima casa e letto di riposo, dove le ceneri dell’alto e del basso, del potente e del debole, del dotto e dell’ignorante, del cattivo e del buono, del passivo e dell’operoso, incorporate in un vasto cumulo possano riposare insieme.»[ref]A differenza di molte altre città europee, i cimiteri londinesi tipicamente non separavano le tumulazioni di differenti estrazioni sociali o condizioni economiche. L’unica differenza significativa era tra quelli sepolti all’interno della chiesa quelli sepolti all’esterno, nel graveyard.[/ref]

Sir Richard Broun[ref name=”broun”]Broun, Sir Richard. Extramural sepulture: synopsis of the London Necropolis and National Mausoleum at Woking in the County of Surrey. London: T. Saunders, 1851.[/ref]

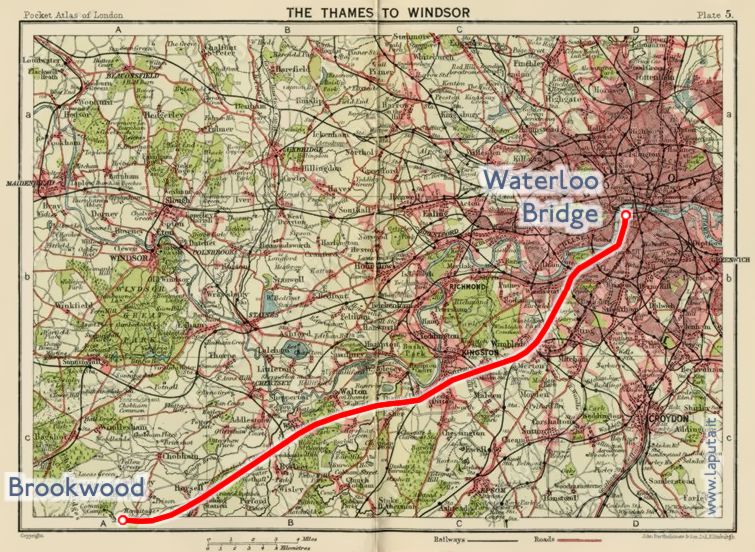

Il sito ideale fu individuato nei pressi del villaggio di Brookwood, vicino a Woking (Surrey). Il terreno paludoso era poco adatto alla coltivazione e di conseguenza molto economico; inoltre si trovava a 25 miglia[ref name=”slade”]Slade (op. cit.)[/ref] dalla città, una distanza sufficiente -si riteneva- a prevenire eventuali trasmissioni di malattie attraverso i “miasmi” anche in caso di future espansioni del tessuto urbano. Ma come portare le salme fin laggiù? Una nuova tecnologia, applicata per la prima volta al trasporto funebre, avrebbe garantito un rapido ed efficiente deflusso delle salme fuori dalla città: il treno a vapore. Non sarebbe nemmeno stato necessario costruire una ferrovia ex-novo, dato che tra il 1838 ed il 1940 era stata completata dalla London & South Western Railway (LSWR) la linea Londra-Winchester (a scartamento ordinario, oggi parte della South Western Main Line) che passava proprio accanto a Brookwood.

5 – Tracciato del collegamento tra Londra-Waterloo e Brookwood lungo la attuale South Western Main Line, dove sarebbe stato costruita la necropoli, confrontato con una mappa del 1922. Ad oggi le aree latistanti la ferrovia sono quasi completamente urbanizzate.

L’idea di meccanizzare i trasporti funebri non era del tutto nuova, a Londra se ne parlava da qualche anno, ma il treno era una macchina sporca e rumorosa che secondo molti mal si addiceva alla solennità di una cerimonia funebre.[backref name=”slade” /] Alcuni ne erano addirittura terrorizzati,[ref]Lo scrittore Andrew Martin, autore del romanzo The Necropolis Railway, afferma che «la gente era spaventata da essi [i treni], erano visti come cose sporche e rumorose. Questo era un atteggiamento molto comune nell’età medio-vittoriana. Dickens odiava i treni.» da Slade (op. cit.).[/ref][ref]Si veda anche “Iron Dragons: The Mystique and the Romance of Steam Trains.” Not Yet Published, 24 Gen. 2010. Web. 22-10-2013.[/ref] e ciò -se mi consentite- rende tutto ancor più gotico. Altri, come il vescovo di Londra Charles Blomfield (1786–1857), erano invece più preoccupati dell’offesa che avrebbe recato alla memoria dei rispettabili defunti condividere un vagone ferroviario con la salma di un personaggio “moralmente inferiore”:

…Per esempio, il corpo di qualche dissoluto spendaccione potrebbe essere posto in un mezzo di trasporto con il corpo di qualche membro rispettabile della Chiesa, il che potrebbe urtare i sentimenti dei suoi amici.[backref name=”slade” /]

6 – stemma della London Necropolis Company.

Fortunatamente il timore di una nuova epidemia e l’opportunità imprenditoriale furono argomenti più convincenti dei retaggi classisti della società vittoriana: nonostante gli anatemi vescovili il primo aprile del 1851 un gruppo di investitori guidati da William J. Voules, un altro membro della “Poor Law Commission”, acquistò da Broun e Sprye i piani del cimitero. Una volta che questi furono approvati dal Parlamento con una apposita legge,[ref name=”LNC-act”]”London Necropolis & National Mausoleum Act” del 30 giugno 1852.[/ref] gli stessi fondarono la London Necropolis & National Mausoleum Company (ribattezzata “London Necropolis Company” nel 1927, quando si rinunciò alla costruzione del mausoleo), una società privata con l’appalto per la gestione in perpetuo del nuovo cimitero di Londra. Il progetto esecutivo della necropoli e dei relativi edifici fu affidato a due eminenti architetti, William Tite (1798–1873) e Sydney Smirke (1798-1877): il primo, già progettista del cimitero di West Norwood nel 1936 (uno dei “magnifici sette”) e di numerose stazioni ferroviarie;[ref]tra cui la stazione di Edimburgo e molti terminal londinesi della LSWR[/ref] il secondo sarebbe invece stato premiato con la medaglia d’oro dal Royal Institute of British Architects nel 1860. Consulente tecnico era l’ingegnere William Cubbit (1785–1861), membro della Royal Society, della Royal Irish Accademy e già presidente della “Istitution for Civil Engineers” (dal 1850 al ’51). Oltre a poter vantare l’invenzione delle pale autoregolanti per i mulini a vento (1807), Cubbit si era distinto per la progettazione di numerose opere ferroviarie, tra cui gli arditi tunnel della South-Eastern Railway ai piedi delle «bianche scogliere» tra Dover e Folkerstone,[ref]”Shakespeare Tunnel and Folkestone Warren.” Railway Structures. Southern E-Group, 21 Gen. 2010. Web. 24-10-2013.[/ref] capolavoro di ingegneria dell’epoca. Insomma, un tavolo di progettazione di tutto rispetto.

7 – La scogliera di Shakespeare Cliff con il doppio tunnel ferroviario (“Shakespeare Tunnel”), uno dei quattro realizzati da W.Cubbit nel 1846 sulla ex South-Eastern Railway tra Dover e Folkerstone.

Sulla base del progetto definitivo furono acquistati dal Conte Arthur Onslow duemila acri[ref]Brookwood Cemetery Society (op. cit.)[/ref] (8.9 km2) di terreno tra Woking e Brookwood, a sud della esistente linea ferroviaria Londra-Woking e nel 1853 iniziarono i lavori di costruzione di “London Necropolis”, la città dei morti. E del collegamento ferroviario con la capitale dei vivi.

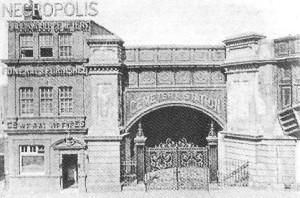

La stazione di Londra

Immaginiamo di esplorare la ferrovia accompagnando un conoscente nell’ultimo viaggio in treno per il cimitero di Brookwood. La cassa avrebbe dovuto essere “imbarcata” su un treno, e ciò sarebbe avvenuto presso uno scalo dedicato nei pressi della stazione ferroviaria di Waterloo Bridge, aperta appena qualche anno prima (1848). La vicinanza con il Tamigi consentiva ai feretri di giungervi via fiume da gran parte della città, quindi probabilmente il nostro caro estinto avrebbe già fatto un giro in barca. Oppure poteva arrivare con un carro a cavalli da qualunque altro punto della città, anche da nord attraversando il fiume grazie ai tre ponti nelle immediate vicinanze: la posizione, insomma, era strategica.

8 – La stazione londinese del 1854, a ridosso del cavalcavia di Waterloo Bridge (sulla destra).

Comunque sia, sarebbe arrivato a York Street (ora Leake Street), ai piedi del possente cavalcavia ferroviario che conduceva la main line all’ingresso della stazione di Waterloo Bridge: qui si trovava la palazzina a tre piani della “Cemetery Station”, come recitava l’insegna sul portale. Il nostro corteo sarebbe entrato da uno dei due ingressi al piano terreno, uno per i funerali di prima e seconda classe e l’altro per quelli di terza, a seconda della disponibilità economica dei familiari. La Compagnia offriva infatti diverse tariffe corrispondenti ad altrettante “classi” di servizio, un po’ come avveniva (ed avviene tutt’ora) per il trasporto ferroviario ordinario. Sotto le arcate del cavalcavia era ricavato un magazzino dove trovavano posto trecento bare pronte all’uso e due ampie camere mortuarie dove i defunti avrebbero potuto attendere l’ultimo treno. I convenuti avrebbero potuto invece salire le scalinate e raggiungere le sale d’attesa al primo piano, dove si trovavano gli uffici e le toilettes, o al secondo per le sale d’aspetto di prima classe. Se per qualche motivo non fosse stato possibile celebrare il funerale in una qualunque delle chiese di Londra, era possibile affittare una delle sale d’attesa come cappella e celebrare il rito funebre presso la stazione. Poteva anche capitare che il decesso avvenisse in un albergo, e che non si volesse rendere noto il fatto agli altri ospiti per evidenti motivi. La Compagnia offriva allora agli albergatori un singolare servizio: il personale si sarebbe recato a ritirare la salma nel cuore della notte, per trasportarla nella massima discrezione alla stazione dove sarebbe stata sistemata in una delle camere mortuarie per l’espletamento delle opportune pratiche.

Giunto il momento di partire, i feretri venivano sollevati con un montacarichi a vapore sino al secondo piano, dove si trovavano le rotaie. Si trattava di due binari privati che fiancheggiavano la stazione di Waterloo, nascosti da un muro alla vista passeggeri dei treni ordinari. Da qui partì, il 13 novembre 1854, il primo treno per il cimitero di Brookwood che portava i primi “ospiti” della necropoli: tali Mr e Mrs Hore di Ewer Street, Southwark. Il più celebre passeggero vivo a calcare queste banchine fu, nel 1891, il ventunenne studente di legge Mohandas Karamchand Gandhi: il futuro “Mahatma” partecipava infatti al funerale di Charles Bradlaugh, parlamentare britannico fervente sostenitore dell’indipendenza dell’India. Quel giorno una folla di tremila persone, in buona parte indiani residenti a Londra, si accalcò intorno alla stazione nella speranza di partecipare al commiato, bloccando completamente il traffico e costringendo la LSWR ad organizzare tre treni speciali da Waterloo per il cimitero. Anche la salma di Friedrich Engels, creatore del comunismo insieme a Carl Marx e deceduto a Londra il 5 agosto 1895, lasciò la stazione di Westminster Bridge Road a bordo di un treno diretto a Woking, dove fu cremato e le sue ceneri sparse dalle scogliere di Beachy Head. Dal 1885 era infatti entrato in funzione a Woking un grande crematorio, costruito e gestito dalla “Cremation Society of Great Britain”: In base ad un accordo tra questa e la LNC, la ferrovia funeraria avrebbe fornito il trasporto anche per le salme dirette al crematorio.

9 – Mohandas Karamchand Gandhi, all’epoca degli studi a Londra, e Fredirch Engels: da vivo il primo e da morto il secondo, furono tra i più illustri passeggeri della London Necropolis Railway.

La seconda stazione (1902-1941)

10 – Facciata dell’edificio della “nuova” stazione di Westminster Bridge Road, che ha mantenuto l’aspetto originario.

Verso la fine del XIX secolo l’incremento del traffico passeggeri della stazione di Waterloo Bridge rese sempre più auspicabile un ampliamento della stessa, ma la presenza della piccola stazione della London Necropolis Company arroccata sul lato ovest del cavalcavia costituiva un collo di bottiglia. Né la Compagnia poteva essere sfrattata, dato che era titolare di una concessione per 999 anni (praticamente illimitata). Poteva però essere convinta a migrare spontaneamente ed infatti nel 1899 la London & Soutwestern Railways ottenne un accordo: LNC avrebbe rinunciato alla concessione lasciando la stazione di York Street, in cambio LSWR avrebbe costruito una nuova stazione a proprie spese, erogato un sostanzioso risarcimento economico alla LNC e siglato una nuova concessione per un altro millennio, oltre a fornire nuovo materiale rotabile e numerose altre agevolazioni, come il trasporto gratuito di materiali destinati al cimitero. Tra il 1900 ed il 1902 fu costruita quindi una nuova stazione in Westminster Bridge road, sul lato opposto rispetto alla stazione di Waterloo, una elegante palazzina inserita tra edifici civili. L’edificio fu progettato da Cyril Bazett Tubbs, general manager della compagnia, con un aspetto moderno ed attraente, volutamente in contrasto con lo stile triste e solenne normalmente associato all’industria funeraria (foto 10).

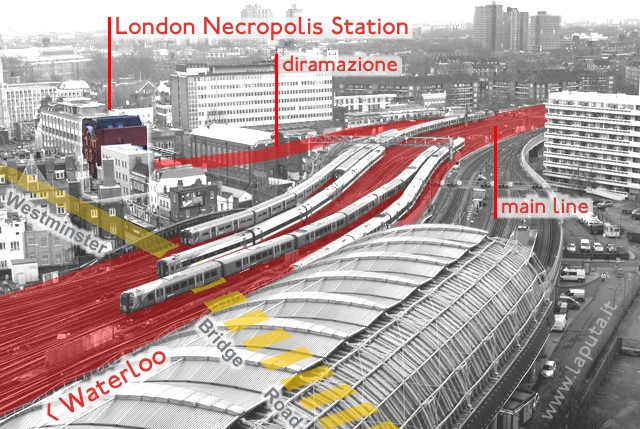

11 – L’edificio della London Necropolis Station in Westminster Bridge Road (la strada evidenziata in giallo) come si presenta oggi: il cavalcavia ferroviario che immetteva sulla main line è stato demolito, i binari a destra di quest’ultima fanno parte dell’ampliamento del 1902 che costò la demolizione della prima stazione (da una foto di T. Nugent).

La nuova palazzina, così stretta e lunga, era sufficientemente ampia da ospitare camere mortuarie, sale d’attesa, magazzini, uffici, un laboratorio di arte funeraria ed una chapelle ardente pannellata in legno di quercia. Dall’ampio ingresso sulla facciata, riservato ai funerali di prima e seconda classe, o da quello secondario su Newnham Terrace per quelli di terza, si raggiungevano gli ascensori e le elaborate scale in ferro battuto che conducevano ai binari, che si trovavano sempre al secondo piano. Da qui sarebbe partito il nostro defunto se il suo funerale si fosse celebrato dopo il primi mesi del 1902.

12 – La stazione vera e propria sulla terrazza dell’edificio (foto dell’epoca).

Biglietti e tariffe

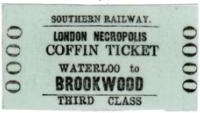

13 – Un coffin ticket (“biglietto per bara”) di terza classe del 1925

Come su ogni ferrovia i passeggeri pagavano un biglietto in base alla classe tariffaria. Ciò si applicava anche ai defunti, che viaggiavano accompagnati da uno speciale coffin ticket, un “biglietto per bara”. La questione dei biglietti era però spinosa: per evitare speculazioni sulla morte, i prezzi erano calmierati per legge[backref name=”LNC-act” /] e quindi una corsa sul treno funebre fino a Brookwood (o ritorno) per un singolo passeggero vivo costava meno rispetto alla equivalente corsa su un treno ordinario della LSWR. Siccome vicino al cimitero c’era un campo da golf, spesso i giocatori che tornavano in città si vestivano di scuro per “imbucarsi” su un treno funebre di ritorno e viaggiare a tariffe ridotte. Ciò comprensibilmente non era molto gradito alla LSWR, che per limitare la concorrenza aveva posto un limite massimo di passeggeri vivi per i treni funebri. Quando però dovette concludere l’accordo con la LNC per lo spostamento della stazione di York street nel 1899, la compagnia ferroviaria fu costretta non solo a rimuovere questa limitazione, ma anche a garantire il ritorno dei luttuati anche sui treni ordinari con lo stesso biglietto, il che contribuì ad alimentare il fenomeno.

In viaggio

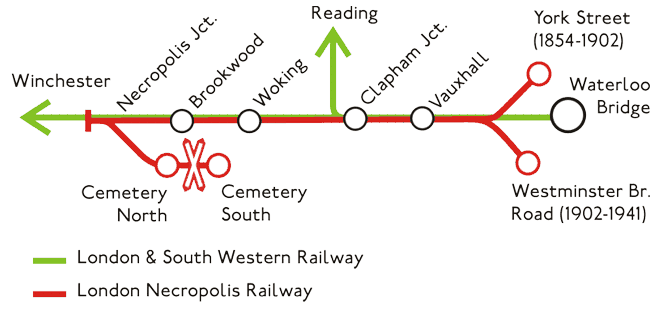

14 – Schema della London Necropolis Railway: i treni partivano dalle stazioni dedicate nei pressi di Waterloo, per percorrere tutta la South Western Main Line fino a Brookwood. Subito dopo, all’altezza del deviatoio detto “Necropolis Junction”, invertivano la marcia imboccando il raccordo del cimitero, per raggiungere le due stazioni interne.

Quale che fosse la stazione di partenza, il nostro treno avrebbe comunque percorso il breve raccordo privato che immetteva sulla main line appena fuori dalla stazione di Waterloo. Per evitare di intralciare il traffico ordinario della LSWR i treni avrebbero dovuto partire da Londra alle 11:25 per raggiungere il cimitero in circa 50 minuti. All’epoca la zona non era fortemente antropizzata come appare oggi ed il mesto viaggio era rallegrato dalla piacevole vista delle verdi campagne inglesi. Tra il 1890 ed il 1910 venivano effettuate fermate anche a Vauxhall e Clapham Junction, per raccogliere passeggeri diretti al cimitero.

15 – Un treno della LNC in viaggio per Brookwood: la terza e la settima carrozza (si nota l’assenza di finestre) sono vagoni funerari.

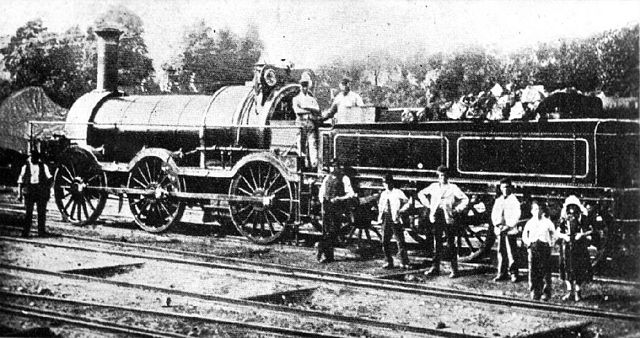

16 – Una locontender 0-4-4 LSWR M7, il tipo di macchina impiegato per la LNC.

I treni, in realtà, non erano molto diversi da quelli ordinari: la locomotiva era una 0-4-4 M7 Class (solitamente la n°255) che veniva noleggiata dalla LSWR, così come le vetture passeggeri. Queste ultime però erano ad uso esclusivo della LNC, poiché la compagnia ferroviaria temeva che i superstiziosi inglesi non avrebbero voluto viaggiare su treni che sapevano essere stati usati per un trasporto funebre. Gli unici rotabili di proprietà della LNC erano i carri funebri propriamente detti, quelli per il trasporto dei feretri. Del tutto simili a quelli per i passeggeri vivi, anche nella livrea verde della LSWR mantenuta per uniformità estetica con il resto del convoglio, erano anch’essi suddivisi in 12-14 scompartimenti, ognuno dei quali poteva ospitare una bara. Tanto le carrozze per i vivi che quelle per i defunti furono sostituite a più riprese, fino al 1938, quando la LNC rinnovò il parco rotabili facendo quello che si dice “un affare”: acquistò usate, dalla South Eastern & Chatham Railway, le eleganti carrozze riccamente decorate del “Royal Train”, il convoglio riservato alla famiglia reale britannica. Queste nuove vetture erano tanto spaziose che spesso le bare potevano essere sistemate nel portabagagli anziché nel carro funebre.

Brookwood

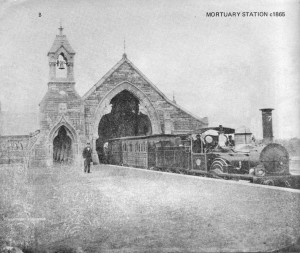

Arrivati a destinazione, non avremmo visto alcuna stazione sulla main line per i primi dieci anni. La più vicina si trovava a Woking, circa 4 miglia prima di Brookwood, ed i treni ordinari non entravano nel cimitero. Chi avesse voluto visitare tombe dei propri cari, o semplicemente il personale della LNC, si sarebbe trovato quindi in serie difficoltà a raggiungere il cimitero: non disponendo di mezzi propri, l’alternativa era tra usufruire di un treno funebre, che però generalmente faceva non più di una corsa al giorno (e poteva essere pieno), oppure scendere a Woking con un treno normale e farsela a piedi fino a Brookwood. In ogni caso, davvero poco pratico. Nel 1864 la LSWR acconsentì quindi alla costruzione della stazione di Brookwood Necropolis, ancor’oggi esistente,[ref]Oggi è chiamata semplicemente “Brookwood”[/ref] destinata ai treni ordinari. Nel 1903 la South Western Main Line fu raddoppiata a quattro binari ed in quell’occasione fu costruito un edificio limitrofo al cimitero sul lato meridionale della ferrovia, per consentire l’accesso diretto dei visitatori. In ogni caso il nostro treno non si sarebbe fermato qui, ma poco più avanti.

Il cimitero

Avrebbe infatti dovuto rallentare ed oltrepassare un deviatoio chiamato Necropolis Junction appena dopo la stazione, per poi arrestarsi dopo averlo superato con l’ultima vettura. Quindi sarebbe tornato indietro lentamente imboccando il raccordo che portava al cimitero, disimpegnando così la main line. Prima di giungere al cancello bianco che segnava l’ingresso del cimitero, il treno si sarebbe nuovamente fermato per sganciare la locomotiva e proseguire silenziosamente al traino di robusti cavalli neri. Ciò non tanto per la necessità di preservare la quiete del luogo, quanto invece per motivi di natura tecnica: al ritorno, i cavalli trainavano il convoglio fino a oltrepassare di nuovo il deviatoio del raccordo, dove le carrozze potevano essere agganciate dietro alla locomotiva che nel frattempo era stata predisposta sulla main line. In caso contrario il treno avrebbe dovuto viaggiare fino a Londra con la locomotiva in coda, ma ciò all’epoca era tecnicamente impossibile. Le macchine iniziarono infatti ad entrare nel cimitero dopo il 1864, quando – in occasione della costruzione della stazione di Brookwood sulla main line — furono realizzati i deviatoi che consentivano sia il run-around della locomotiva, ossia di oltrepassare il treno per posizionarsi in testa nel senso opposto, sia il cambio di binario: prima di allora i treni dovevano tornare verso Londra viaggiando “contromano” (sul binario illegale, diremmo in Italia).

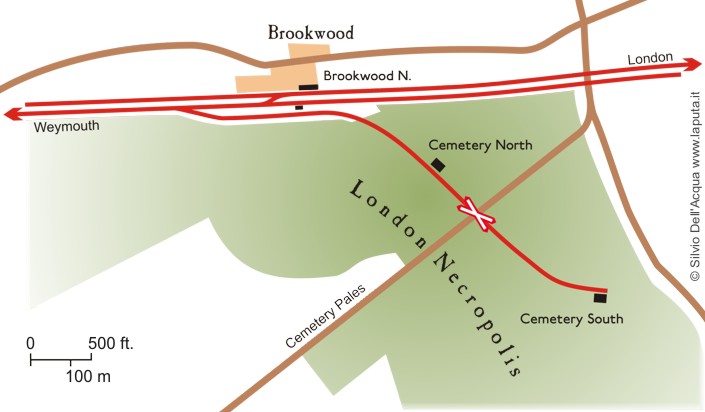

17 – Pianta del ramo ferroviario del cimitero: la stazione di Brookwood Necropolis fu costruita nel 1864, mentre lo scalo meridionale della stessa (da cui si accedeva direttamente al cimitero) nel 1903 in occasione del raddoppio della linea.

Trainato dai cavalli, o spinto a passo d’uomo dalla locomotiva dopo il 1864, il treno funebre varcava i cancelli della necropoli entrando dapprima nella sezione non-conformista[ref]Erano definite “non conformiste” tutte le religioni non anglicane, poiché non conformate all’«Act of Uniformity» del 1662[/ref] del cimitero. Qui si trovava la prima delle due stazioni interne, Brookwood North (o Cemetery North), dove venivano sbarcati i funerali cattolici e di altre confessioni cristiane, ebrei e parsi, ma anche degli atei ed appartenenti alcune categorie che disponevano di aree dedicate indipendentemente dalla confessione, come gli attori e i membri dell’ordine degli Oddfellows, una loggia massonica londinese. Il treno sarebbe poi proseguito intersecando (forse l’unico passaggio a livello mai costruito all’interno di un cimitero) Cemetery Pales, il grande viale alberato che separava – e separa tutt’ora – le due sezioni del cimitero, per entrare in quella anglicana. Qui avrebbe raggiunto Brookwood South, dove il capolinea della ferrovia coincideva con quello del viaggio terreno dei membri della Chiesa d’Inghilterra.

Brookwood North & South

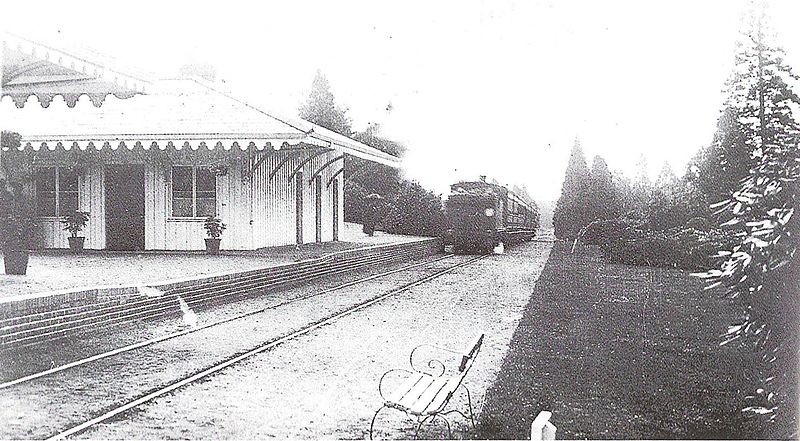

18 – Treno funebre a Brookwood North, all’interno della necropoli, nel 1907. Le stazioni disponevano anche di appartamenti per il personale del cimitero: vi alloggiavano il personale di custodia, i gestori del ristorante, ed inizialmente anche i rispettivi soprintendenti delle due sezioni principali.

I fabbricati in legno ad un solo piano, progettati dall’architetto Smirke, erano inizialmente intesi come provvisori, ma divennero di fatto definitivi sopravvivendo alla stessa ferrovia. Molto simili tra loro – si differenziavano principalmente per la presenza di una cappella anglicana in capo alla banchina della stazione meridionale – costituivano il punto di arrivo del trasporto funebre, ed erano attrezzate a tale scopo: le bare venivano sbarcate e portate in una sala del commiato, dove si radunavano i partecipanti; da qui il feretro veniva caricato su un carretto spinto a mano per essere trasportato al luogo di tumulazione. Mentre ciò accadeva, il treno sostava presso la South Station, al capolinea, ed il personale viaggiante usava ristorarsi presso la sala rinfresco (di fatto un bar-ristorante, ce n’era uno per ogni stazione con sale divise per classe) in attesa di ripartire per Londra riportando il treno con i luttuati di ritorno e i soliti giocatori di golf imbucati. Forse provato dal forte calore emanato dalla caldaia, forse per esorcizzare l’atmosfera mesta del viaggio, sembra che il personale di macchina non esitasse a confortarsi più del necessario. In altre parole, alla corsa di ritorno i macchinisti erano spesso completamente sbronzi: il che, unito al sollievo dei passeggeri finalmente liberatisi dell’ingombrante cassa, contribuiva a rendere il rientro forse più allegro, ma non certo più sicuro. Ciò nonostante questa condotta fu tollerata dalla compagnia fino a quando, il 12 gennaio del 1867, si passò il limite: il macchinista era talmente ubriaco da non reggersi in piedi ed il treno dovette essere riportato a Londra dal solo fuochista. La LSWR dovette prendere provvedimenti e scrisse così un reclamo alla LNC lamentandosi per le condizioni in cui le venivano restituiti i macchinisti di ritorno da Brookwood. Da quel momento l’amministrazione del cimitero stabilì che il personale di macchina non avrebbe dovuto bere più di una pinta di birra a pranzo.

The Necropolis Junction – Johnny Truant (In The Library Of Horrific Events

, 2006)

La fine

Dopo aver accompagnato dignitosamente per quasi un secolo i londinesi nel loro ultimo viaggio dei londinesi, anche la ferrovia funeraria giunse al capolinea. Nei primi vent’anni di attività (1854-1874) la LNC servì una media di circa 3200 funerali all’anno, nonostante nello stesso arco di tempo avessero aperto 32 nuovi cimiteri nei dintorni di Londra. Sembrano tanti, ma la cifra era di parecchio inferiore a quanto auspicavano i promotori: appena il 6,5% del totale dei defunti della capitale, tuttavia sufficienti a garantire la sopravvivenza della società. Mors tua vita mea, come si dice. Negli anni ’20 del XX secolo però la concorrenza del trasporto su gomma iniziò a farsi sentire ed il traffico della LNC andava gradualmente riducendosi.

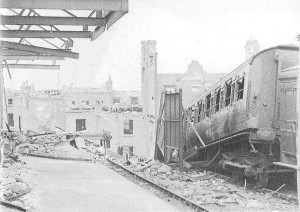

19 – La stazione di Westminster Bridge Road dopo il bombardamento dell’aprile 1941.

A mettere la parola fine fu però la seconda guerra mondiale: durante il raid aereo nella notte tra il 16 ed il 17 aprile del 1941, le bombe tedesche caddero nella zona di Waterloo, danneggiando gravemente la stazione e il cavalcavia che la collegava alla main line; il materiale rotabile che si trovava all’interno dell’edificio fu distrutto dalle fiamme. La Southern Railway, che aveva assorbito la LSWR nel 1923, offrì alla London Necropolis Company la possibilità di usufruire temporaneamente della stazione di Waterloo per continuare il servizio, ma usufruendo delle tariffe ordinarie. L’impossibilità di raggiungere un accordo su questo punto costrinse la LNC a sospendere le attività della ferrovia, portando il traffico su strada. Alla fine della guerra, nel 1945, fu valutata l’opportunità di riaprire il collegamento ferroviario, ma il costo stimato per la riparazione della stazione, l’acquisto di nuovi rotabili e il ripristino del ramo interno al cimitero, gravemente danneggiato dall’abbandono, fu giudicato un investimento troppo elevato e con scarse possibilità di rientro del capitale. La direzione concluse che la piccola ferrovia aveva fatto il suo tempo:

…le passate esperienze e le mutate condizioni attuali rendono obsoleto l’esercizio di un treno privato per la Necropoli.

Nel 1946, grazie ad un raccordo tra LNC e Southern Railways, quest’ultima effettuò per un breve periodo il trasporto su rotaia dei feretri fino alla stazione di Brookwood, dove venivano trasferiti su un autofunebre per proseguire il viaggio fino al luogo di tumulazione all’interno del cimitero. Il servizio venne definitivamente interrotto con l’inizio del processo di nazionalizzazione delle ferrovie britanniche, nel 1947. Nel 1948 la Southern Railway venne assorbita dalle British Railways.

La ferrovia, inizialmente osteggiata dai pregiudizi dei suoi oppositori, poi bistrattata dal proprio partner commerciale -la London & South Western Railway- che faceva di tutto per nasconderla alla vista dei propri passeggeri, operò per 87 anni per garantire una degna sepoltura ai cittadini londinesi a prezzi accessibili e nel rispetto di ogni credo religioso ed estrazione sociale. Ed ora si avviava ad essere dimenticata.

20 – Stazione di Brookwood agli inizi degli anni ’60: la LNC era ormai chiusa. A sinistra lo scalo per il cimitero.

Il treno, diretto verso Londra, è al traino di una locomotiva SR “Merchant Navy” 4-6-2 delle British Railways.

Cosa rimane oggi

Il cimitero di Brookwood è ancora lì, occupa però solo cinquecento acri dei duemila inizialmente previsti. All’interno dell’area, oggi dichiarata di interesse storico[ref]”Conservation Area”[/ref] e naturalistico,[ref]”Site of Special Scientific Interest”[/ref] sono ricavati i cimiteri militari e memoriali del Commonwealth e degli Stati Uniti. La stazione nord fu demolita negli anni 1960 e quella meridionale fu semidistrutta da un incendio nel 1972, ciò che rimaneva fu smantellato poco tempo dopo. Le rotaie interne al cimitero furono rimosse nel 1947 e la sede ferroviaria divenne un sentiero in terra battuta. Nel 2007, all’esterno della stazione di Brookwood, fu posato un breve tratto di rotaia in memoria della ferrovia. L’edificio della stazione di Londra in Westminster Bridge road esiste ancora, restaurato negli anni ’80, ma il viadotto che lo collegava con la main line fu demolito in conseguenza dell’ampliamento della stazione di Waterloo.

21 – Cimitero di Brookwood.

Altre ferrovie funerarie nel mondo

22 – Rookwood Cemetery Line a Sydney, Australia: treno funebre in partenza dalla stazione di Haslem’s Creek nel 1865 circa.

Altro cimitero britannico ad avere un tratto di ferrovia dedicata sull’esempio di Brookwood fu il Greath Northern London Cemetery (ora New Southgate), sempre a Londra. Fu collegato con la stazione di Kings Cross da una ferrovia dedicata lunga 11 km, che terminava in una stazione interna al cimitero. L’esercizio della ferrovia iniziò nel 1861 e cessò tra il 1867 ed il 1873. Tre ferrovie funerarie sul modello di Brookwood furono realizzate in Australia: la Rookwood Cemetery Railway Line a Sydney, mentre a Melbourne la Fawkner Crematorium and Memorial Park (dal 1906 al 1909) e la Spring Vale Cemetery Railway Line (dal 1904 al 1951), quest’ultima elettrificata. Anche ad Helsinky, in Finlandia, fino al 1954 una ferrovia di 2 km collegava la stazione di Malmi all’omonimo cimitero. Al di là delle linee dedicate a questo scopo, non era però infrequente, in passato, che le ferrovie (o le tramvie) effettuassero trasporti funerari su rotaia più o meno occasionalmente. Ad esempio in Italia la tramvia Biella-Oropa,[ref]Filobustiere. “La tranvia Biella – Oropa.”Mondo Tram. Associazione A.I.A.T., 26 Mar. 2005. Web. 21-10-2013.[/ref] che tra il 1911 ed il 1958 collegava la cittadina piemontese con il Santuario del Monte Sacro di Oropa; o ancora le tramvie milanesi che tra il 1895 al 1925 effettuavano un servizio funebre per il cimitero Maggiore.[endmark]

Note

[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti

Arnold, Catharine. Necropolis: London and Its Dead

Arnold, Catharine. Necropolis: London and Its Dead. London: Simon & Schuster, 2006.

- Clarke, John M. The Brookwood Necropolis Railway. Trowbridge: Oakwood, 1995.

- Clive Emsley, Tim Hitchcock e Robert Shoemaker, “A Population History of London“, Old Bailey Proceedings Online, version 7.0, 27-9-2013.

- Slade, Paul. “London Necropolis Railway” PlanetSlade. Paul Slade, Journalist, Web. 13-10-2013.

- “Home page of the Brookwood Cemetery Society.” Brookwood Cemetery Society, n.d. Web. 13-10-2013.

- “London Necropolis Railway.” Heritage Locations. Our Transport Heritage, n.d. Web. 24-10-2013.

Immagini

- © Julian Wright. Depositphotos (#8872809).

- William Hogart, The Idle ‘Prentice at Play in the Church Yard, during Divine Service. Incisione, 1747. Da Barton, S. The genius of William Hogarth

[PD] Commons.

- Basato sulla mappa Environment of London, 1834 – Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Genmaps).

- 1828 c.a [PD].

- mappa da Pocket Atlas of London. Edimburgh: Bartholomew, 1922.

- 1852. [PD] da Clarke (op. cit.).

- © Filip Fuxa, 2011. Depositphotos (#6810583).

- 1854-1902, prob. [PD] en-Wikipedia.

- Ghandi [PD] Commons / Engels [PD] da marxists.org.

- 2006. [GFDL / CC-BY-SA-3.0] da Commons.

- Silvio Dell’Acqua, 2013 da foto di T. Nugent , 9 feb. 2010 [CC-BY-SA-2.0] via Geograph.

- fonte sconosciuta, prob. [PD] via Documenting Reality.

- aprile 1925 (la numerazione “0000” suggerisce che possa trattarsi di un sample, un esemplare dimostrativo). [PD] en-Wikipedia.

- © Silvio Dell’Acqua 2013.

- 1902. prob. [PD] da Clarke (op. cit.).

- © P L Chadwick, 1 ott. 1988. [CC-BY-SA-2.0] geograph.

- © Silvio Dell’Acqua 2013.

- cartolina “Kingsway Real Photo” del 1907 [PD] en-Wikipedia.

- Southern Railway Photographic Unit [PD] en-Wikipedia.

- © Ben Brooksbank, 14 mag. 1961 [CC-BY-SA-2.0] geograph.

- maggio 2006. [PD] Commons.

- c.a 1865. [PD] Commons.

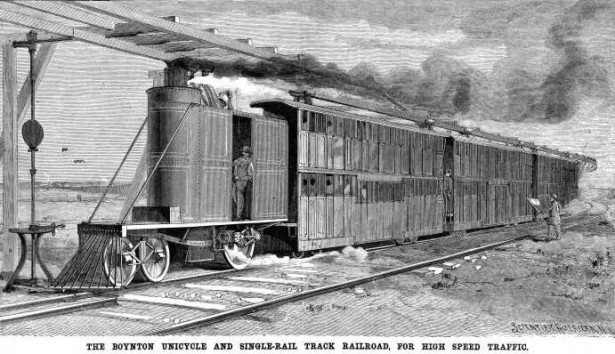

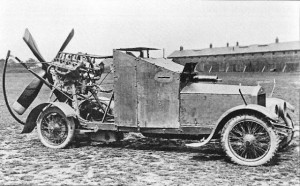

Oggi è facile immaginare una monorotaia ad alta velocità che attraversi Brooklyn. Ma se questa fosse a vapore, e l’anno fosse il 1890? Ebbene, sembra incredibile ma alla fine del XIX secolo tale Eben Moody Boynton di New York, originario del Massachusetts, fabbricante di seghe ed utensili[ref]”Tool Samples produced by E. M. Boynton.” Traditional Woodworking Tools Internet Magazine – wkFineTools.com dicembre 2008. Web. 16-01-2013.[/ref] nonché inventore, non si limitò ad immaginare una ferrovia così ma la costruì e la fece funzionare regolarmente, dando vita ad un sistema di trasporto davvero surreale: la Boynton Bicycle Railroad.

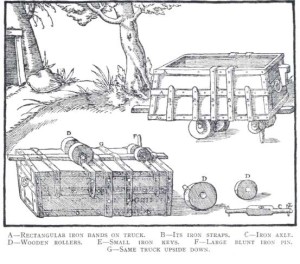

Soprannominata flying billboard (striscione) per le sue carrozze strette ad alte, piatte come tavole, la ferrovia di Boynton prevedeva che i veicoli poggiassero, tramite ruote scanalate, su una singola rotaia in ferro del tipo “Vignoles” (quello comunemente utilizzato per i binari tradizionali a partire dal 1831, e tutt’ora in uso) e che fossero sorretti in posizione verticale da una seconda rotaia al di sopra di essi.

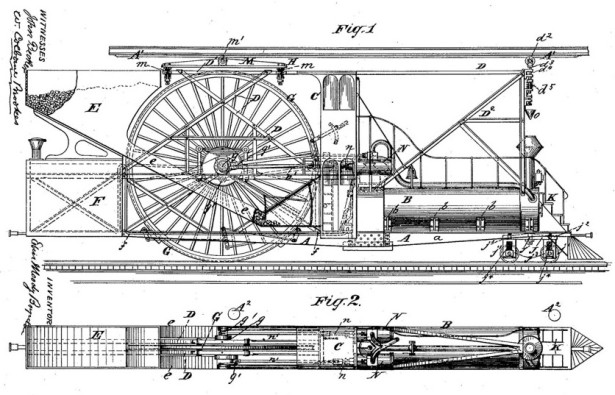

2 – Disegno di una ipotetica locomotiva allegato al brevetto n°359.008 dell’8 marzo 1887

3 – La monorotaia di Boynton in sezione, disegno allegato al brevetto del 1887. A sinistra la locomotiva, a destra la sola ruota motrice.

L’inventore ottenne almeno due brevetti, il primo nel 1887 per una apposita locomotiva a vapore[ref name=”patent-1887″]Ufficio brevetti degli Stati Uniti, brevetto n°359.008 dell’8 marzo 1887[/ref] ed il secondo per il «sistema ferroviario» nel 1888,[ref name=”patent-1888″]Ufficio brevetti degli Stati Uniti, brevetto n°394.005 del 4 dicembre 1888[/ref] nel quale tra l’altro illustra diversi tipi di supporto per la rotaia superiore ed il funzionamento dei deviatoi. I veicoli dovevano essere stretti, quasi piatti, «preferibilmente costruiti di una larghezza tale da consentire il passaggio di due treni nella stessa od opposta direzione, viaggiando sulle due rotaie parallele di un singolo binario, senza modificarne lo scartamento […]» come spiega la relazione allegata al brevetto del 1888.[backref name”patent-1888″ /] In questo modo Boynton sosteneva di poter convertire una singola linea di binario tradizionale esistente in una doppia linea del nuovo sistema, consentendo di raddoppiare il traffico senza aumentare la larghezza dell’infrastruttura. In effetti, fu proprio ciò che fece: ricavò infatti il primo tratto di “monorotaia Boynton”, realizzato a Brooklyn, dalla conversione un binario dismesso, a scartamento normale, della Sea Beach and Brighton Railroad.

Boynton Bicycle Railroad

Nacque così verso la fine del XIX secolo la prima ferrovia di Boynton (che non fu la prima monorotaia in assoluto, brevettata invece addirittura nel 1821 dall’ingegnere britannico Henry Robinson Palmer) chiamata Boynton Bicycle Railroad,[ref name=”bygone”]Bygone Long Island, 2008 (op. cit.)[/ref][ref]Dieckmannn Botzow, 19 (op. cit.)[/ref] talvolta citata come Boynton Unicycle Railroad,[ref name=”sa”]Scientific American, 1891 (op. cit.)[/ref] che si estendeva per 1 miglio e ¾ (circa 2,8 chilometri) da Gravesend Avenue a Brighton Beach sulla penisola di Coney Island, proprio quella dove sarebbe stato costruito nel 1903 il celeberrimo Luna Park, quello che ancor oggi da il nome ai parchi dei divertimenti.

La rotaia superiore in legno di pino giallo, sospesa mediante pali circa 15 piedi e 1⁄2 (5,35 metri) sopra quella inferiore, era di sezione rettangolare, larga 4 pollici ed 1⁄4 ed alta 8″, su cui lati correvano carrelli a ruote orizzontali gommate. Nelle curve, la rotaia guida si scostava verso l’interno in modo da inclinare il treno di un angolo tale da compensare la forza centrifuga ed annullare le accelerazioni laterali, come in una motocicletta (peraltro già inventata, ancora a vapore, da Louis-Guillaume Perreaux nel 1869). La monorotaia utilizzava una sola delle due rotaie del binario originale (con eccezione delle stazioni, dove fu realizzata la doppia traccia per esigenze di manovra), prevedendo di completare il doppio tracciato qualora un auspicato incremento di traffico l’avesse richiesto.

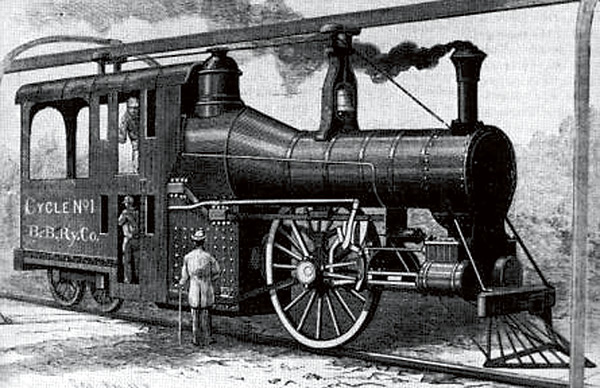

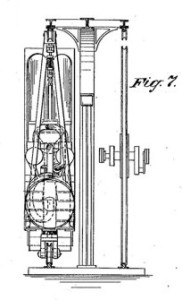

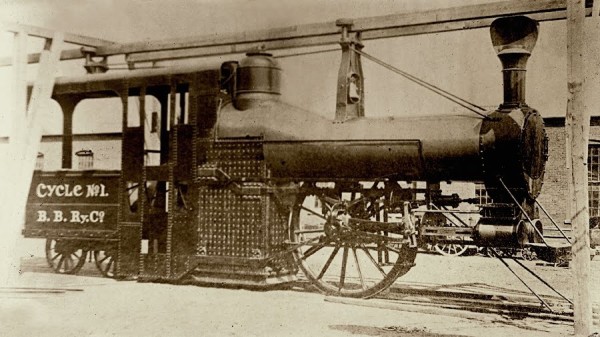

La Cycle No.1

La prima locomotiva per la ferrovia monorotaia, denominata Cycle No.1, fu costruita nel 1887 dalla Portland Company di Portland, nel Maine[ref name=”portland”]D.Fletcher (op. cit.)[/ref], su progetto dello stesso Boynton. Larga solo 4 piedi ed alta circa 14, con un’unica ruota motrice del diametro di 93 pollici (2,36 metri) e la cabina su due piani (sopra il macchinista e sotto il fuochista), aveva un aspetto a dir poco insolito. La macchina, del peso di 22 tonnellate, fu testata su una tratta sperimentale appositamente costruita all’interno dello stabilimento, prima di essere inviata a Coney Island.

5 – La “Cycle No.1”, la prima locomotiva realizzata per la monorotaia di Boynton.

Alla prima dimostrazione pubblica, nel 1888, assistettero centinaia di persone: anche se la macchina si rivelò troppo pesante e la tratta troppo corta per raggiungere l’obbiettivo delle 100 miglia orarie prefissato dall’ideatore, la bizzarra Cycle No.1 funzionò, dimostrando la fattibilità del progetto e lasciando a bocca aperta i presenti, i quali certamente non avevano mai visto nulla di simile. Tra questi meravigliati spettatori, Boynton conobbe l’imprenditore edile Frederick W. Dunton, nipote di Austin Corbin, presidente della Long Island Railroad.[ref]Cunningham, Bernice. “Dunton.” Queens Borough Public Library Bulletin #647 Aprile 1939: p. 20. www.dunton.org Web. 9-8-2013.[/ref] Dunton vide nella sua invenzione un possibile sviluppo commerciale e fondò per lo scopo la New York & Brooklyn Suburban Investment Company, di cui fu presidente, insieme a George E. Hagerman che rivestì il ruolo di segretario e tesoriere.

La Cycle No.2

Nel 1889 una seconda locomotiva a vapore fu costruita dalla Portland Company,[backref name=”portland” /] anch’essa larga 4 piedi ma del peso di sole nove tonnellate. Due stantuffi da 10 per 12 pollici azionavano una ruota motrice del diametro di 6 piedi (poco più di due metri), le due ruote portanti avevano un diametro di 38 pollici (97 cm).

6 – La “Cycle No.2” con le carrozze a due piani (da Scientific American, 28 marzo 1891)

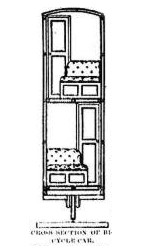

7 – sezione di una carrozza (da “Brooklyn Times“)

Era la Cycle No.2, che entrò in funzione il 16 agosto 1890[ref name=”cudahy”]Cudahy, 2002 (op. cit.)[/ref] inaugurando il servizio regolare della ferrovia. La stessa fabbrica realizzò anche le carrozze[backref name=”portland” /] piatte che fruttarono alla ferrovia il nomignolo di “striscione”, secondo Scientific American almeno tre[backref name=”sa” /]: anch’esse larghe appena 4 piedi (1,4 metri) ed alte 14 con ruote da 38″, erano divise in 18 scompartimenti lunghi 5 piedi, disposti su due piani. Dentro ognuno di essi trovavano posto quattro passeggeri, disposti su due panche una di fronte all’altra. La ferrovia effettuò servizio regolare per almeno due o tre anni[backref name=”cudahy” /] nella stagione estiva, al culmine della quale arrivò ad effettuare 50 viaggi al giorno raggiungendo le 60 miglia orarie, trasportando da cento a trecento passeggeri ad ogni viaggio.[backref name=”sa” /] Probabilmente, se la tratta fosse stata più lunga, avrebbe potuto raggiungere una velocità anche maggiore.

Il mistero della terza locomotiva

Alcune fonti[backref name=”sa” /][ref name=”bianculli”]Bianculli, 2001 (op. cit.)[/ref] riferiscono di una terza locomotiva, dettagliatamente descritta ed illustrata da Scientific American: dotata di due ruote motrici del diametro di cinque piedi e progettata per un regime di 600 giri al minuto, avrebbe potuto raggiungere le cento miglia orarie cui aspirava Boynton.

8 – Locomotiva a due ruote motrici, «costruita per una ferrovia urbana in un città dell’Ovest» (da Scientific American del 28 marzo 1891).

Sarebbe stata, secondo la prestigiosa rivista, destinata alla ferrovia urbana di una non meglio precisata «città dell’Ovest». Ma quale? Una locomotiva di questo tipo non poteva essere utilizzata su una ferrovia tradizionale; tuttavia sembra non esistere traccia di una infrastruttura di questo tipo in nessuna altra città degli Stati Uniti. Dove andò a finire allora la terza locomotiva? In realtà, al contrario delle prime due, essa non viene menzionata nel libro The Portland Company: 1846-1982 di D.H. Fletcher[backref name=”portland” /] che riporta l’intera produzione della fabbrica del Maine. È quindi plausibile che la terza locomotiva non sia mai stata costruita e che Scientific American nel 1891 avesse erroneamente dato per realizzata una semplice proposta progettuale.

Boynton Bicycle Electric Railroad (1894-1896)

Mentre la Cycle No.2 trasportava centinaia di passeggeri a Coney Island, nella vicina Long Island la New York & Brooklyn Suburban Investment Company di Dunton ed Hagerman stava investendo nella realizzazione di una nuova linea a Brookhaven. Nel 1894 venne costruito una tratto sperimentale di mezzo miglio nella località di East Patchogue, New York, che congiungeva la spiaggia (a sud con la linea ferroviaria della Long Island Railroad (a nord), il cui percorso corrisponde all’attuale “South Dunton Avenue” di Brookhaven.

9 – La Boynton Bycicle Electric Railroad, l’automotrice “Rocket” in un tratto sopraelevato (da “Scientific American“, 17 febbraio 1894).

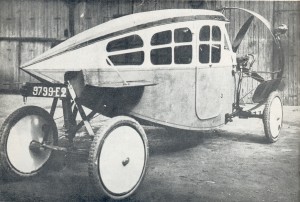

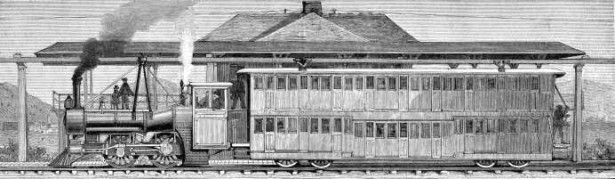

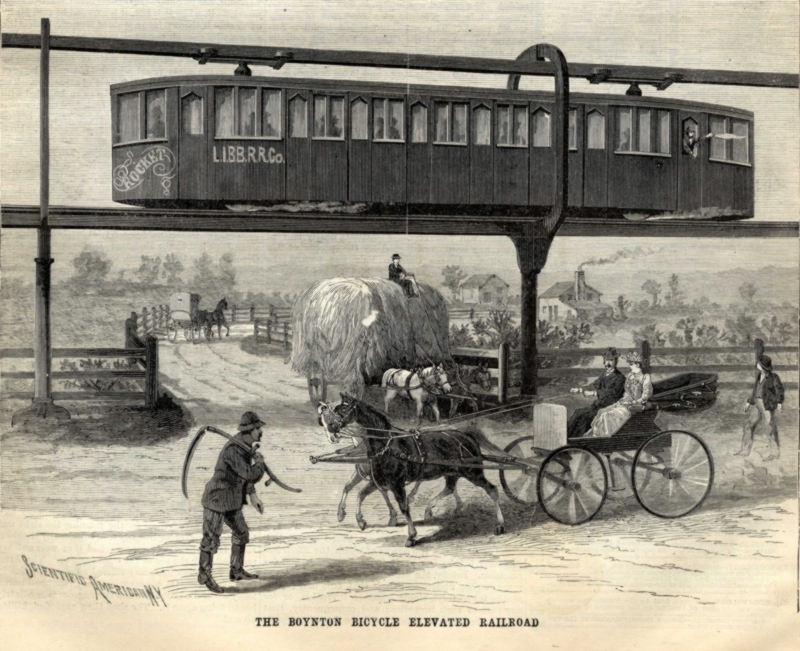

Su questa linea fu impiegata un’unica automotrice, questa volta elettrica, soprannominata Rocket: la cassa era ad un solo piano, leggera ed affusolata alle estremità, in grado di ospitare una cinquantina di passeggeri[backref name=”bianculli” /]. Molto più leggera e con un baricentro più basso rispetto agli alti e pesanti treni a vapore di Coney Island, che (secondo i promotori) poteva superare le 75 miglia orarie (120 km/h) e forse raggiungere le 100: una velocità eccezionale per l’epoca, ma non del tutto incredibile considerato che era proprio di quegli anni (1893) il record di velocità di 112 miglia orarie conseguito a Buffalo (N.Y.) dal treno a vapore Empire State Express no.999 della compagnia New York Central[ref]”GREAT SPEED ON THE CENTRAL. Empire State Express Engine Travels at the Rate of 112 1-2 Miles an Hour.” New York Times 12 maggio 1893[/ref]. L’automotrice Rocket fu costruita a Brooklyn e trasportata fino a Brookhaven lungo la South Country Road al traino di ventiquattro buoi, che all’epoca destarono tanta curiosità tra i presenti quanto la vettura stessa.[backref name=”bygone” /] L’alimentazione era fornita, tramite un conduttore alloggiato nella rotaia superiore, da una centrale elettrica appositamente costruita vicino al terminal sud.

10 – La automotrice “Rocket” della BBER in una foto dell’epoca.

Dopo un primo viaggio di prova, cui furono invitati dignitari da tutto il Nord-Est, la Boynton Bicycle Electric Railroad entrò in servizio regolare il 10 maggio 1894, effettuando corse tra le ore 10 e le 16 di ogni giorno, prolungate fino alle 17 il sabato.[backref name=”bygone” /] La linea venne estesa fino a Bellport, per un totale di 2 miglia[ref name=”middleton”]Middleton, 2003 (op. cit.)[/ref] sulle 20 previste per la prima tratta. A questo punto, però, per proseguire bisognava intersecare i binari di una ferrovia tradizionale, la Long Island Railroad. Sfortunatamente era proprio la ferrovia della quale era presidente lo zio di Dunton, Austin Corbin, e tra i due non doveva correre buon sangue visto che (forse temendone la concorrenza) non volle saperne di concedere il sovrappasso, impedendo così lo sviluppo della linea. La New York & Brooklyn Suburban Investment Company non riuscì a recuperare gli enormi investimenti iniziali, e fallì: la monorotaia cessò l’attività dopo soli due anni. Purtroppo delle monorotaie di Boynton non resta più nulla, a parte qualche terrapieno lungo il tracciato della BBER a Long Island. Dell’impresa dei pionieri della monorotaia restano però tracce nella toponomastica: all’inventore è intitolata infatti una piccola via secondaria vicino a Gravesend (uno dei due capolinea della monorotaia di Coney Island), chiamata appunto “Boynton Place“.

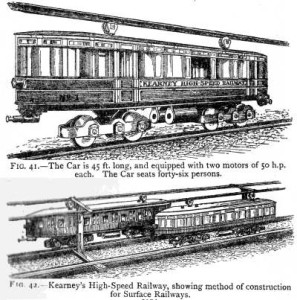

Kearney High-Speed Railway, 1905 (proposta)

Un sistema praticamente identico fu brevettato nel vecchio continente dall’ingegnere ferroviario britannico, australiano di nascita, Elfric Wells Chalmers Kearney (1881-1966). Keaney fondò la Kearney High-Speed Tube Railway Company Ltd. attraverso la quale promosse dal 1905 al 1908 un progetto per la costruzione, con tale sistema, di due linee di ferrovia metropolitana sotterranea (tube) da Cricklewood & Strand a Crystal Palace. Non è noto se Keaney avesse mai saputo della ferrovia di Boynton o se l’analogia con questa sia stata casuale, sta di fatto che il sistema di Keaney prevedeva anche qui automotrici elettriche affusolate (come la BBER), con ruote a doppia flangia in linea su un’unica rotaia, ed una seconda rotaia ausiliaria superiore su cui correvano però ruote verticali flangiate (unica differenza, in pratica). Il progetto prometteva velocità di 60 miglia orarie e bassi consumi, ma Kearney realizzò solo un modellino da mostrare alla stampa nel 1905 e scrisse un libro, The Kearney High-Speed Railway (pubblicato dalla Society of Engineers nel 1917).

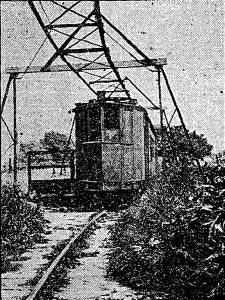

La monorotaia di Tunis, 1907

11 – Monorotaia di Tunis: copertina di “Scientific American”, febbraio 1908.

Nel frattempo oltreoceano l’idea di Boynton, sopravvissuta alle sorti economiche della Boynton Bicycle Electric Railroad, tornò in auge. Questa volta fu tale Howard Hansel Tunis a presentare alla Jamestown Exposition del 1907[backref name=”middleton”/] (appena una decina d’anni dopo la chiusura della BBER) a Norfolk (Virginia) un sistema monorotaia del tutto simile a quello di Boynton: la vettura poggiava, tramite ruote e doppia flangia, su un’unica rotaia “Vignoles” centrale, ed era mantenuta in equilibrio da ruote orizzontali che correvano su due rotaie superiori, sostenute da una struttura reticolare. Volendo essere precisi non c’è prova che Tunis si fosse davvero ispirato alla monorotaia di Boynton, ma a parte alcune inezie (la rotaia ausiliaria doppia anziché singola, le ruote all’interno di questa anziché all’esterno) è evidente che il concetto su cui si basa è sostanzialmente identico e che quindi, anche volendo riconoscerle una certa “autonomia tassonomica” definendola monorotaia di Tunis,[ref name=”day”]J.R. Day, 1960 (op. cit.)[/ref] possiamo considerarla, se non un sinonimo, una variante della ferrovia di Boynton.

Ad ogni modo, all’evento fieristico di Norfolk (Va), il prototipo di Tunis non passò inosservato, soprattutto per la capacità di inclinarsi in curva permettendo al veicolo di mantenere la velocità massima senza scaricare sulla struttura e sui passeggeri l’accelerazione laterale centrifuga. In realtà non si trattava di un sistema attivo, come in alcuni moderni elettrotreni a cassa oscillante (i cosiddetti “pendolini”), e nemmeno era in grado di reggersi da sola come la sofisticata monorotaia stabilizzata da giroscopi brevettata in Inghilterra da Louis Brennan nel 1903: molto più banalmente, era l’infrastruttura (ovvero la ferrovia) ad “inclinarsi”, esattamente come nella monorotaia di Boynton, mediante lo scostamento dall’asse verticale della rotaia ausiliaria. Ma tanto bastò ad impressionare August Belmont, un dirigente della “Interborough Rapid Transit Company” di New York: sembra quasi che la monorotaia di Boynton non riuscisse a separarsi dalla propria città natale.

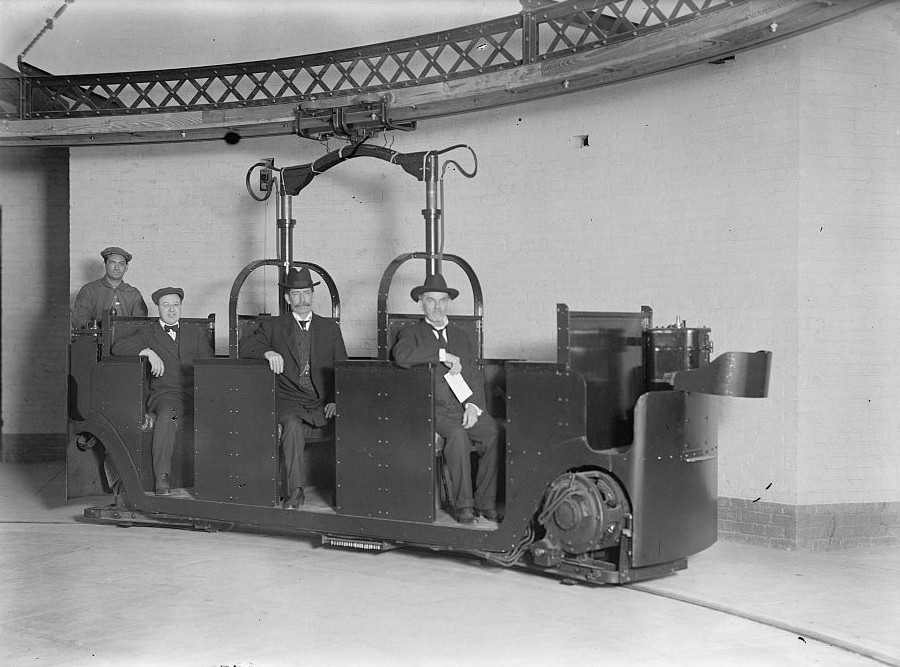

Pelham Park & City Island Railway, 1908

Qui bisogna fare un passo indietro, e tornare New York ai tempi dei primi esperimenti di Boynton: proprio quando questi depositava i brevetti della futura monorotaia (1887), tra la stazione ferroviaria di Bartow (sulla New Haven Railroad) e City Island, nell’attuale Bronx, veniva aperta la Pelham Park & City Island Railroad, una piccola ferrovia urbana a cavalli nata dalla fusione di due precedenti tranvie: la Pelham Park Railroad Company e la City Island Railroad, appunto. La Interborough Rapid Transit Company rilevò entrambe le ferrovie nel 1902 e quando August Belmont, nel 1907, rientrò entusiasta dalla fiera Norfolk, convinse la dirigenza a sostituire la tranvia a cavalli con la moderna e velocissima monorotaia di Tunis. L’anno successivo la società chiese ed ottenne i permessi necessari dalla New York State Public Service Commission e dalle competenti autorità cittadine: i lavori iniziarono e la nuova ferrovia fu ultimata nel 1910. La tratta, costituita da una singola rotaia Vignoles e da una doppia rotaia guida sorretta da un traliccio subito soprannominato grape-arbour (pergolato) dai residenti, si estendeva per un miglio e mezzo (2,4 km) dalla stazione di Bartow fino a Marshall’s Corner.

12 – La automotrice della Pelham Park and City Island Railway (Library of Congress)

13 – Interno della vettura (Library of Congress)

L’unica vettura impiegata era una automotrice elettrica appositamente costruita, dalle estremità affusolate che la rendevano simile alla Rocket della BBER di Long Island. All’interno era elegantemente rifinita in stile coloniale, con poltrone in cesteria e colonnine neoclassiche.

Ottenuta l’autorizzazione ad effettuare il servizio pubblico in aprile, la ferrovia poté effettuare il viaggio inaugurale (anche se in realtà aveva iniziato ad operare abusivamente un paio di giorni prima). Stracolma di autorità e personaggi di spicco fino a scricchiolare sinistramente,[backref name=”day” /] la Flying Lady (così l’automotrice fu soprannominata dalla gente del Bronx) condotta dallo stesso Tunis[ref name=”boweryboys”]The Bowery Boys: New York City History. web, 2010 (op. cit.)[/ref] partì traballando dalla stazione di Bartow, per poi stabilizzarsi gradualmente mentre acquisiva velocità ed imboccare la prima curva a 50 miglia orarie (80 km/h). Fu un successo: la vettura aveva raggiunto Marshall’s Corner in solo un minuto e mezzo, dimostrando una velocità media di 60 miglia orarie (96 km/h), una prestazione quasi incredibile all’epoca, ma eccezionale anche se paragonata agli odierni sistemi di trasporto urbano. Stranamente però, sembra che New York avesse già dimenticato il bizzarro “striscione” di Boynton di solo una ventina di anni prima, o almeno così sembra consultando la stampa dell’epoca (ed anche quella più recente) che lo ignora completamente attribuendo a Tunis la paternità dell’invenzione.

L’incidente del 1910

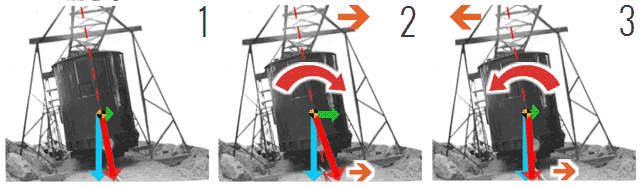

A dispetto di un’esordio decisamente positivo, l’infrastruttura era sottodimensionata e presentava alcune ingenuità progettuali e costruttive che furono causa, di lì a pochi mesi, del suo disastroso epilogo. La monorotaia di Pelham Park ereditava dal sistema di Boynton una limitazione intrinseca: le curve dovevano essere affrontate alla velocità di progetto, né superiore né — soprattutto — inferiore, per non trasferire carichi laterali eccessivi alla rotaia. Questa caratteristica la portò ben presto ad un rovinoso incidente.

14 – Il deragliamento del 17 luglio 1910.

Il 17 luglio del 1910 la Flying Lady con un centinaio di persone a bordo si accingeva ad imboccare a 45 miglia orarie (circa 70 km/h) una curva progettata per essere percorsa 55 miglia orarie (quasi 90 km/h). La velocità ridotta, e con essa la forza centrifuga, fece sì che la vettura si coricasse poggiando sulla rotaia interna della sovrastruttura di sostegno, il cosiddetto “pergolato”. Secondo la ricostruzione effettuata dalle autorità il conducente, allarmato dalle inaspettate vibrazioni, ridusse ulteriormente la velocità, peggiorando la situazione: le ruote inferiori infatti deragliarono verso l’esterno — forse anche per un cedimento della rotaia[ref]Tuttavia, nelle (poche) fotografie disponibili non mi è stato possibile individuare alcun segno visibile di cedimento della rotaia.[/ref] — a causa della spinta laterale (immaginate una scala appoggiata ad un muro, il “piede” tende a scivolare verso l’esterno per effetto del carico) mentre quelle superiori, essendo prive di flange, non furono in grado di trattenere la vettura che usci dalla via di corsa urtando i sostegni del pergolato. Fortunatamente non ci furono vittime, ma i feriti intentarono causa alla Compagnia e la battaglia legale che ne conseguì mise a dura prova le finanze della ferrovia.

15 – Diagramma delle forze in una curva inclinata: Nella fig. 1 la vettura viaggia alla velocità di progetto, la risultante del peso e dell’accelerazione laterale dovuta alla curva cadono sulla rotaia, la vettura è in equilibrio e nessun carico laterale viene trasferito alle rotaie. Nella fig. 2, la vettura viaggia al di sopra della velocità di progetto: la risultante cade all’esterno, il maggiore carico laterale viene trasferito alle rotaie. Nella fig. 3, la vettura viaggia ad una velocità inferiore a quella di progetto: la risultante cade all’interno, la vettura si “corica” sulla rotaia verso l’interno.

16 – La “Flying Lady” nel 1913 (The New York Times, 9-8-1913).

La riapertura