1914–2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – Agosto 1914: un vagone ferroviario carico di soldati tedeschi in partenza per la Francia «da Monaco via Metz per Parigi» («Von München über Metz nach Paris»). La scritta più piccola a destra nella foto che dice invece «vagone-letto fornito di birra dell’Hofbräuhaus di Monaco» (Bundesarchiv).

Certo è un ottimo sport; ma all’esercito l’aereo non serve a nulla.

Generale Ferdinand Foch

Nell’estate del 1914 i tedeschi erano convinti che sarebbe bastato poco tempo per arrivare vittoriosi a Parigi ma le loro speranze furono presto vanificate. L’immobilità della guerra di trincea indusse le potenze in conflitto a ricorrere a ingegno, astuzia e ad una buona dose di cinismo pur di venir fuori dal pantano della prima guerra mondiale: il risultato il più delle volte, oltre a cambiare il modo di fare la guerra, fu un nuovo orrore. In tutto questo però vi fu anche chi superò le barriere nazionali e di parte fino a diventare leggenda collettiva.

Armi chimiche

Alle ore 17 del 22 aprile del 1915 nel villaggio belga di Ypres risuonarono fragorose le esplosioni delle cannonate e delle granate tedesche ma poco dopo, a fare più danni delle cannonate, arrivò sul fronte franco-inglese una nebbia venefica di un colore tendente al grigio-verde. Quella nebbia altro non era che cloro allo stato gassoso, altamente tossico, che si utilizzava per le tinture chimiche; il suo effetto sull’organismo umano era di causare un versamento di liquidi nei polmoni provocando una morte per annegamento. La convenzione dell’Aja del 1899, firmata anche dalla Germania, vietava l’uso di armi chimiche ma i tedeschi trovarono una scappatoia “formale”: la convenzione infatti proibiva l’uso di gas per mezzo di proiettili di artiglieria e i tedeschi fecero così ricorso a delle bombole di gas posizionate sulle trincee. Il 22 aprile grazie al vento che soffiava nella direzione francese i tedeschi aprirono seimila bombole, dando origine ad una nebbia tossica di cloro larga sei chilometri. Per una beffarda ironia della sorte i tedeschi non approfittarono del profondo varco aperto nelle linee difensive francesi in quanto non si aspettavano un simile “successo” e pertanto non avevano uomini a sufficienza per occupare le posizioni. L’uso del gas da parte tedesca causò un’ondata di indignazione [1] ma ben presto anche gli altri contendenti fecero ricorso alle armi chimiche, sviluppando sia nuovi gas sia le relative contromisure (ovvero le maschere antigas). Gli inglesi nel loro primo attacco con armi chimiche ebbero la sfortuna di incappare in un repentino cambio di vento, cosicché il gas tornò sulle trincee inglesi uccidendo centinaia di soldati; i francesi nel dicembre del 1915 invece impiegarono sul campo di battaglia un nuovo gas, il fosgene, che aveva la caratteristica micidiale di essere incolore e pertanto a differenza del cloro, non poteva essere avvistato a distanza. La ricerca di gas sempre più micidiali continuerà fino alla fine della guerra. Nel giugno del 1916 a Verdun i tedeschi violarono definitivamente la convenzione dell’Aja e utilizzarono l’artiglieria per lanciare i gas: in questo caso il gas era il disfogene, variante del fosgene, in grado di distruggere i filtri delle maschere anti-gas. L’attacco a Verdun alla fine fu respinto ma i tedeschi non finirono di creare nuovi gas e nel 1917 lanciarono il più micidiale di tutti i gas sperimentati durante la Grande Guerra: i tedeschi l’avevano nominata “croce gialla” ma è passato alla storia come “iprite”, dal nome del villaggio di Ypres dove era stato utilizzato la prima volta, o “gas mostarda”, per via del colore e dell’odore. Il gas mostarda non era letale ma provocava vesciche sulla pelle consumandola e causando dolori lancinanti. Il gas mostarda pur non essendo letale è diventato il più tristemente famoso dei gas utilizzati per via dell’alto numero di feriti e per l’entità delle ferite inferte. Alla fine della guerra saranno più di una ventina gli agenti chimici utilizzati come arma dalle varie potenze; essi rappresentano il primo impiego di armi di distruzione di massa nella storia.

2 – 1918, soldati del 12th Royal Scots (Reggimenti Scozzesi) in trincea a Méteren (Francia) con le maschere antigas, 1918.

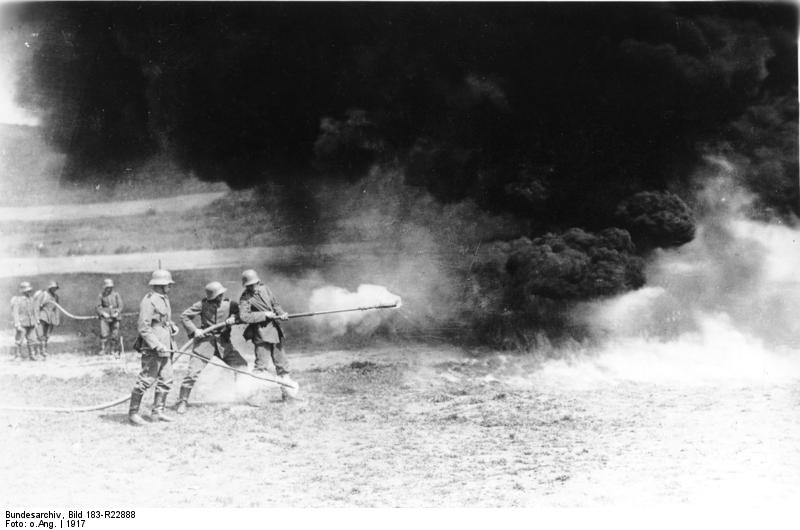

Lanciafiamme

Il 30 luglio del 1915 non lontano da Ypres i tedeschi utilizzarono per la prima volta i lanciafiamme: un muro di fuoco si abbatté sulle trincee inglesi. Le urla strazianti e la vista dei corpi carbonizzati dei commilitoni generarono il panico, inducendo i soldati a fuggire dalle trincee diventando così facili obiettivi per i mitraglieri tedeschi appostati sulle trincee. Gli inglesi erano indignati e infuriati per questa nuova arma e pianificarono un contrattacco che individuò il punto debole dell’arma tedesca: il serbatoio posizionato sulla schiena. I lanciafiamme tedeschi esplosero sotto i colpi dei tiratori scelti inglesi che alla fine recuperarono le posizioni perdute tornando così al punto di partenza del 30 luglio. Dopo l’utilizzo da parte tedesca anche in questo caso inglesi e francesi adottarono i lanciafiamme anche se il contrattacco inglese ne aveva evidenziato il limite. L’Italia una volta entrata in guerra oltre ad adottare un lanciafiamme simile a quello tedesco adottò anche un lanciafiamme statico per scopi difensivi.

3 – Soldati tedeschi provano un lanciafiamme, 1917.

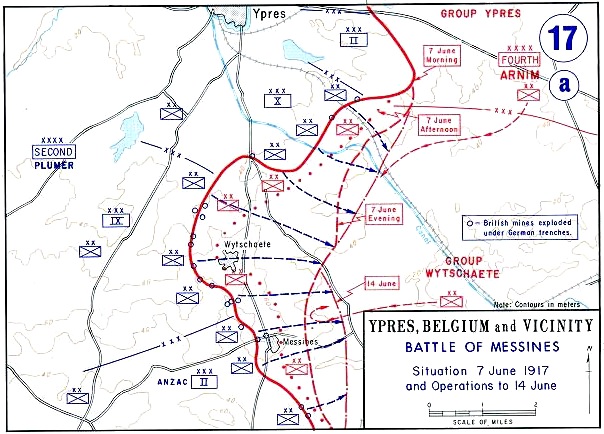

L’esplosione di Messines

Le alture di Messines, sempre poco distante da Ypres, furono una posizione cruciale in mano ai tedeschi fin dall’inizio della guerra. Gli inglesi per mesi scavarono tunnel, alti un metro e venti e larghi sessanta centimetri, sotto le trincee tedesche posizionando venti “mine”, ovvero tonnellate di tritolo. Dopo quasi due anni di lavori una rete di ventuno tunnel, per quasi 8 chilometri di lunghezza, era pronta con quattrocentocinquanta tonnellate di tritolo posizionate. Il 7 giugno del 1917 le diciannove mine (una era stata individuata e fatta brillare dai tedeschi) esplosero simultaneamente dando vita all’esplosione più grande che la storia avesse mai visto:[2] tutti i soldati tedeschi nel raggio di sessanta metri dall’esplosione morirono sul colpo, le esplosioni fecero vibrare le finestre fino a Londra e furono registrate come terremoto in Svizzera. Lo shock per i tedeschi, che videro letteralmente i corpi dei propri compagni piovere dal cielo, fu tremendo e gli inglesi conquistarono Messines. L’operazione di Messines fu un episodio unico e non più ripetibile.

4 – Mappa della battaglia di Messines del 17 giugno 1917 (US Military Academy).

Aviazione

Nei primi mesi di guerra l’unico ruolo affidato all’aereo fu quello della ricognizione. Successivamente e molto lentamente gli aerei furono utilizzati come strumenti di contatto visivo tra i vari reparti di fanteria in modo da indirizzarla durante la battaglia e avvisare di eventuali contrattacchi in essere. Contemporaneamente l’equipaggiamento aereo si arricchiva di armi e vennero messi a punto meccanismi in grado di permettere di utilizzare una mitragliatrice anteriore nonostante le eliche. Pian piano l’aviazione divenne la “cavalleria dell’aria” e della cavalleria, ormai inutilizzabile nella nuova guerra, conservò alcune tradizioni come gli emblemi sugli aerei; quello di un campione italiano, Francesco Baracca, sarà poi donato ad Enzo Ferrari ed è tuttora il simbolo di una delle auto più famose al mondo.

5 – Francesco Baracca con il suo SPAD S.XIII: sulla carlinga il famoso “cavallino rampante” poi simbolo della Ferrari.

Come i cavalieri medievali ben presto un uomo diventerà una leggenda: il barone Manfred Albrecht Von Richthofen meglio noto come il Barone Rosso. Il suo “circo volante” era una delle squadre aeree più famose della Grande Guerra e insieme agli altri team tedeschi, o caroselli, misero in seria difficoltà la supremazia aerea dell’Intesa. In termini assoluti di “duelli” aerei altri piloti hanno superato Von Richthofen ma nessuno ha mai avuto lo stesso impatto sull’immaginario collettivo: al di là di libri e film su di lui, il Barone Rosso infatti pur non apparendo mai è il nemico nemmeno tanto immaginario dello Snoopy aviatore; nella serie Gundam uno dei protagonisti, Char Aznable, essendo un pilota formidabile ha il diritto di colorare i proprio mezzi di rosso e questo viene popolarmente considerato un riferimento al Barone Rosso.

6 – L’Albatros D.V di Manfred Von Richtofen (B.Huber, CC BY-SA 3.0).

7 – Un poster di propaganda britannico della prima guerra mondiale che faceva leva sulla paura suscitata dagli “Zeppelin” tedeschi.

Molto meno cavalleresco fu invece il primo blitz aereo della storia: il 19 gennaio 1915 i dirigibili ideati dal conte Von Zeppelin bombardarono obiettivi militari sulla costa orientale dell’Inghilterra ma la scarsa precisione del bombardamento causò anche sei vittime tra i civili. Il Kaiser aveva approvato con riluttanza l’utilizzo del bombardamento aereo e aveva richiesto che fossero indirizzati solo contro obiettivi militari; successivamente tenuto all’oscuro della scarsa precisione del bombardamento aereo il Kaiser approvò un attacco sul porto di Londra. Pur sapendo di non poter evitare di colpire i civili come ordinato dal Kaiser, l’alto comando tedesco optò per una campagna sempre più aggressiva degli zeppelin contro l’Inghilterra causando il panico tra la popolazione. Alla fine gli inglesi riusciranno a implementare adeguate difese contraeree e ad abbattere i dirigibili, riducendone così l’utilizzo da parte tedesca. Il vaso di Pandora ormai era stato aperto: gli aerei conquisteranno sempre più importanza negli eserciti e nel successivo conflitto mondiale la loro potenza di fuoco sarà in grado di distruggere intere città.

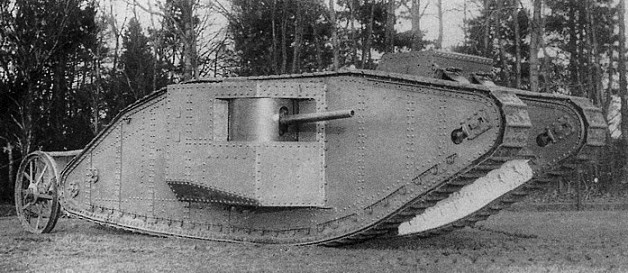

Carro armato

Il 15 settembre 1916 una nuova arma compare sul campo di battaglie delle Somme: il carro armato. Il nuovo mezzo tuttavia non ha avuto una genesi semplice. Denominato tank (la cui traduzione letterale è cisterna) con lo scopo di fuorviare il nemico era in realtà conosciuto nell’ambiente militare inglese con il nome di “nave di terra” o anche “incrociatore di terra” in quanto il progetto era in capo all’Ammiragliato. Infatti inizialmente scartato nel 1915 dall’esercito inglese il progetto fu ripreso e sostenuto da Churchill che diede vita al Comitato per le navi di terra all’interno dell’Ammiragliato. Dopo non poche difficoltà tecniche, dovute ad una mancanza di chiare indicazioni tattiche sull’utilizzo dell’arma e al generale scetticismo, il 2 febbraio del 1916 si ebbe infine il primo collaudo: l’esito della prova del carro, ribattezzato “Big Willie” o anche “Mother”, fu soddisfacente e furono commissionati i primi quaranta esemplari (poi aumentati a centocinquanta)[3]. Nell’estate del 1916 mentre i primi equipaggi venivano addestrati il comando inglese sceglieva un nome per i carri che fosse plausibile con i grossi teloni utilizzati per nasconderli da sguardi indiscreti: le opzioni erano tank, cistern e reservoir. Le misure precauzionali funzionarono e quando il tank ebbe il battesimo del fuoco la sorpresa del nemico fu totale. Le cose non andarono però tutte nel verso giusto: non dando ascolto agli uomini del progetto, i militari impiegarono l’arma troppo presto e in malo modo mettendone a repentaglio la sopravvivenza ma soprattutto riportando le posizioni in stallo. Solo con l’offensiva di Cambrai nel novembre del 1917 il carro armato fu impiegato con discernimento e iniziò a risultare determinante per le sorti del conflitto. Vent’anni dopo il timido inizio il carro armato sarà al centro delle vicende belliche sulla terraferma.

8 – Carro armato britannico British Mark I alla Somme, 1916.

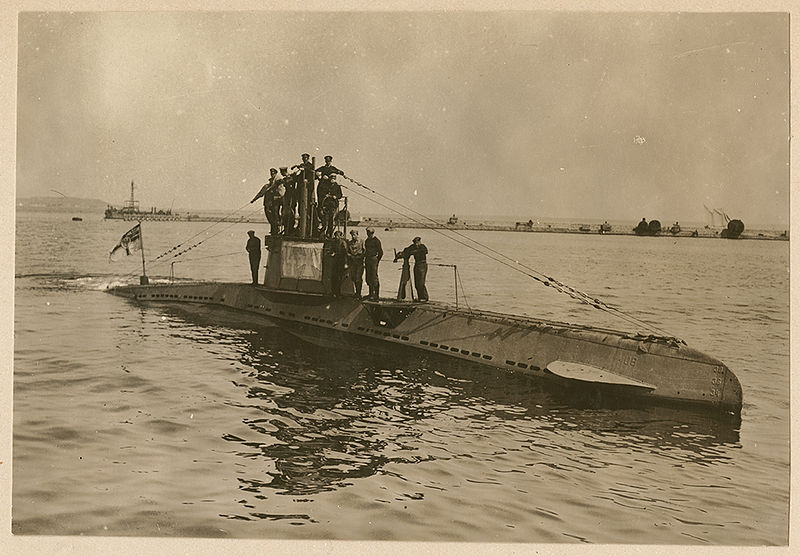

Sommergibili

La Grande Squadra della Marina britannica era un nemico troppo forte per poter essere affrontato in mare aperto dalla Marina tedesca. L’ammiraglio Von Tirpitz ideò quindi una strategia sull’utilizzo indiscriminato dei sommergibili contro navi britanniche al fine di strangolare economicamente la Gran Bretagna; inoltre le mine posizionate e i sommergibili avrebbero logorato lentamente la marina da guerra inglese fin quando non si fosse presentata un’occasione favorevole per un attacco a sorpresa. A seguito delle forti proteste americane, praticamente un ultimatum, per l’affondamento del Lusitania i tedeschi si videro costretti ad interrompere la loro strategia nell’aprile del 1916 per poi riprenderla lentamente nell’autunno dello stesso anno. Gli U-boot tedeschi erano micidiali e a gennaio del 1917 metà del naviglio mercantile britannico era stato affondato. L’utilizzo crescente da parte inglese delle “navi-Q”, ovvero di navi mercantili dotate di equipaggiamento militare e con a bordo militari addestrati ad hoc, tolse ai tedeschi le ultime remore e il 1 febbraio del 1917 la Germania proclamò la guerra sottomarina “indiscriminata”: tutte le navi sarebbe state affondate senza preavviso quale che fosse il loro utilizzo. Su questa decisione che comportava di fatto l’entrata in guerra degli Stati Uniti (unita al fatto che la Germania tentò di influenzare il Messico al fine di far loro dichiarare guerra agli USA) pesò non poco il timore tedesco sulla propria tenuta economica e si optò quindi per utilizzare i sommergibili per indurre l’Intesa al crollo economico. Durante la seconda guerra mondiale i nazisti misero di nuovo in atto con successo la strategia di Von Tirpitz.

9 – U-boat tedesco UB14 nel Mar Nero, primavera 1918

Spionaggio

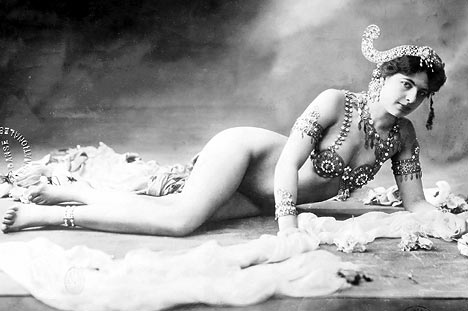

A differenza degli assi dell’aviazione le spie sono vecchie come il mondo e hanno sempre lavorato dietro le quinte dei conflitti rimanendo anonime. Con la Grande Guerra e i moderni mezzi di comunicazione lo spionaggio diventa un vero e proprio fronte di guerra trasversale in cui è fondamentale sia conoscere le intenzioni dell’avversario sia tenere compatta l’opinione pubblica interna. Le spie una volta scoperte solitamente finiscono davanti un plotone d’esecuzione e poi dimenticate eppure la Grange Guerra ne ha consegnato una alla leggenda: Mata Hari. Nata a Leeuwardenin Olanda il 7 agosto del 1876 Margaretha Geertruida Zelle si sposò con un ufficiale coloniale olandese e lo seguì in Indonesia dove rimase fino al 1902. Tornata in Europa si stabilì poi a Parigi dove divenne una famosa interprete di danze orientali. Divorziata dal marito ebbe un’intensa attività mondana e non pochi facoltosi amanti. Donna di grande fascino, cultura e intelligenza nel 1914 divenne una delle più abili spie tedesche con il nome in codice “H21”. Mata Hari però confidò troppo in sé stessa e sulle sue protezioni e iniziò a fare il doppio gioco servendo anche lo spionaggio francese. Una volta intuitolo, i servizi segreti tedeschi fecero in modo da indirizzare il controspionaggio francese sulle tracce dell’agente H21 e Mata Hari fu così arrestata il 13 febbraio del 1917, processata e infine fucilata il 15 ottobre 1917. L’alone di leggenda che circonda la figura di Mata Hari tuttavia resiste a cent’anni di distanza. L’informazione è potere e in guerra può essere cruciale; da Mata Hari in poi le spie risulteranno determinanti per la riuscita delle grandi operazioni militari.

10 – Mata Hari nel 1906, quando era una danzatrice.

Nello stallo dovuto alla guerra di trincea si iniziò quindi a far uso di qualsiasi arma a disposizione senza più porsi alcun problema di ordine morale. La Grande Guerra ebbe però anche una parentesi di spontanea umanità: la tregua di Natale del 1914.

Note

- [1]A questo proposito Basil H. Liddel Hart ha osservato che l’indignazione era soprattutto dovuta al fatto che a utilizzare il gas fosse stato il nemico, perché uccidere dei soldati con il gas non poteva essere considerato più crudele che ucciderli mitragliandoli di colpi.↩

- [2]Il “record” è stato battuto solo dalle esplosioni nucleari.↩

- [3]Paradossalmente i francesi intuirono più degli stessi inglesi le potenzialità del mezzo e la loro prima commissione fu di quattrocento esemplari poi aumentati fino a ottocento.↩

Bibliografia e fonti

- Liddell Hart, sir Basil Henry La prima guerra mondiale. 1914-1918

Milano: RCS Libri, 1999.

- WWI: la prima guerra moderna, History Channel

- I lanciafiamme. Itinerari della Grande Guerra. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

- Un’affascinante spia: Mata Hari. Rai Storia.

Immagini

- Oscar Tellgmann (1857–1936). Monaco, agosto 1914 [PD] Bundesarchiv Bild 146-1994-022-19A;

- John Warwick Brooke, Méteren 25-6-1918 [PD] Imperial War Museum Q-6775;

- Westfront 1917 [PD] Bundesarchiv Bild 183-R22888;

- United States Military Academy – West Point, 1938 [PD] Commons;

- 1917-1918 c.a [PD] Commons;

- Björn Huber, 9-9-2011 [CC BY-SA 3.0] Commons;

- Franks Valli, 1915–18 c.a [PD] Commons;

- 1916 [PD] Commons;

- 1918 [PD] Commons;

- 1906 [PD] Commons;

1864-2014: 150º anniversario della Croce Rossa

Ci sono bandiere che identificano una nazione, una istituzione, una forza militare, un’organizzazione; ci sono bandiere invece la cui funzione principale è quella di proteggere chi le porta. Contrariamente a quanto sostiene il proverbio infatti, in guerra non tutto è lecito:[1] le si condivida o meno, le si rispetti o meno, la guerra ha sempre avuto delle regole. Già Platone, ne La Repubblica (360 a.C.) sosteneva che nelle stasis, le guerre “tra fratelli” (quelle che oggi chiameremmo guerre civili), i greci non avrebbero dovuto ridurre in schiavitù altri greci, né devastare e saccheggiare le loro case, né punire i combattenti catturati o sconfitti ma solo i pochi responsabili dell’accaduto;[2] un concetto che — seppure limitato alle lotte intestine — anticipa di un paio di millenni alcune norme del diritto internazionale sui prigionieri di guerra. Che siano ispirate alla convenienza di un equilibrio politico (come nel caso di Platone) o da motivazioni umanitarie, come nel caso dell’imprenditore e filantropo ginevrino Henry Dunant, promotore della Convenzione di Ginevra del 1864 e fondatore della Croce Rossa internazionale, le “regole” della guerra sono quell’insieme di norme, consuetudinarie o scritte, che disciplinano la condotta dei conflitti armati e sono tipicamente volte a impedire danni o sofferenze inutili al conseguimento dell’obbiettivo militare. L’insieme di queste norme costituisce un complesso corpus giuridico che regolamenta diversi aspetti del conflitto, dalla produzione delle armi fino al trattamento dei civili. Uno di questi aspetti riguarda l’adozione di simboli, non necessariamente bandiere in senso stretto, volti a tutelare obbiettivi che per diverse ragioni sono considerati “inviolabili”: sono i cosiddetti simboli di protezione.

Simboli del diritto consuetudinario

Il “simbolo”, inizialmente sotto forma di bandiera, soprattutto con lo sviluppo delle armi da fuoco diventa il sistema più semplice ed ovvio per comunicare con il nemico durante un conflitto, ovvero una situazione che per definizione rende difficile ogni dialogo con l’altra parte. Perché la comunicazione sia efficace, bisogna però che il destinatario del messaggio ne conosca il significato, è necessaria quindi una codifica. Fino al XIX secolo, in mancanza di norme univoche il rispetto di tali simboli era lasciato alla consuetudine e, se la bandiera bianca era ormai sufficientemente consolidata, ciascun esercito utilizzava invece un diverso segno distintivo per contrassegnare gli ospedali campali o ambulanze.[3] La Francia usava un drappo rosso, la Spagna uno giallo; l’Austria usava una bandiera bianca che poteva però essere confusa con la bandiera di trattativa, altri stati usavano una bandiera nera: in questa babele di colori era ovvio che i combattenti non riconoscessero i simboli e tirassero verso i sanitari, non essendo in grado di distinguerli.

Bandiera bianca

I – Bandiera bianca

È il più antico simbolo di protezione pervenuto sino ad oggi, il cui significato è stato — a seconda dei contesti — di resa, pace, tregua, ambasciata o estraneità al conflitto. La bandiera bianca è comparsa spontaneamente in diverse epoche ed in diverse parti del mondo, per ragioni molto probabilmente non correlate tra loro. Affermatasi nel corso della storia, soprattutto in Europa con la diffusione delle armi da fuoco (a partire dalla fine del XV secolo), come bandiera di tregua e di “parlamentare”,[4] ha assunto validità come norma del diritto consuetudinario come attestato nel 1625 dal giurista Huig Van Groot che nel trattato De iure belli ac pacis, uno dei testi fondamentali del diritto internazionale, riconobbe la bandiera bianca come un «segno, per cui l’uso ha dato un significato […] di chiedere al parlamento». Solo nel 1899, con la Convenzione dell’Aia, la bandiera bianca venne finalmente riconosciuta da norma scritta, ancora con il significato di negoziato:

«Art. 32. Un individuo si considera parlamentare quando è autorizzato da una parte belligerante ad entrare in comunicazione con l’altra, e quando porta una bandiera bianca. Ha diritto all’inviolabilità… »

Convenzione dell’Aia II, 1899, capitolo III: «sulle bandiere nella tregua».

Con il Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977 infine anche le Convenzioni di Ginevra includono la bandiera bianca come “bandiera di tregua”[5] o “di parlamentare”,[6] tra i «simboli protettivi internazionalmente riconosciuti»[5] (→ la bandiera bianca).

Bandiera nera

II – Bandiera nera

Una bandiera nera era tradizionalmente, in mare, la bandiera di trattativa (parlè), dal significato analogo a quello della bandiera bianca per gli eserciti di campagna.[7][8] La bandiera o drappo nero fece la sua comparsa nel XIX anche negli scontri di terra, con un significato diverso dalla “bandiera di trattativa”. Indicava infatti il luogo di raccolta dei feriti, come riporta lo stesso Jean Henry Dunant nel libro Un Souvenir de Solférino (1862), sulla sua personale esperienza con la battaglia di Solferino del 1859: «Durante una battaglia, una bandiera nera, fissata in un punto elevato, indica di solito il ricovero dei feriti o delle ambulanze dei reggimenti impegnati nell’azione, e per tacito reciproco accordo non si spara in questa direzione; …» La bandiera nera presso gli eserciti di terra aveva quindi il significato che dalla seconda metà del secolo sarebbe stato attribuito alla bandiera della Croce Rossa (→ la bandiera di parlè).

Simboli delle Convenzioni di Ginevra

Con la prima Convenzione di Ginevra del 1864 si introduce una novità epocale nella storia del diritto internazionale umanitario: per la prima volta si introducevano infatti, in tempo di pace, norme scritte, non più lasciate al «tacito reciproco accordo», che si sarebbero applicate a tutti i futuri conflitti indipendentemente da quali fossero le parti contraenti.

Croce Rossa

III – Croce Rossa (1864)

La bandiera della croce rossa identifica le strutture per la cura dei feriti e malati, l’equipaggiamento ed il personale sanitario in tempo di guerra: è il cosiddetto uso protettivo, che costituisce il significato primario del simbolo. Vi è poi un uso distintivo, volto ad indicare l’appartenenza al Movimento della Croce Rossa di persone, beni, edifici: ogni altro utilizzo è del tutto abusivo. La croce rossa fu il primo simbolo di protezione ad essere codificato da una norma scritta, la I Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (→) che stabiliva:

«Art. 7. Una bandiera distintiva e uguale per tutti sarà adottata dagli ospedali, dalle ambulanze e durante le evacuazioni. Essa dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dalla bandiera nazionale. Il personale neutrale porterà anche un bracciale, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari. La bandiera e il bracciale porteranno una Croce Rossa su sfondo bianco.»

La bandiera ed il bracciale, pur avendo anch’essi funzione protettiva, avevano un significato nuovo e diverso dall’antica e consolidata bandiera di tregua: identificavano infatti il personale, i mezzi e le strutture che avrebbero dovuto «godere del beneficio della neutralità durante tutto lo svolgersi delle sue funzioni.»[9]

1 – Una locandina svizzera del 1917 “gioca” sulla somiglianza tra la bandiera nazionale e quella della Croce Rossa.

Come avrebbe poi ribadito l’articolo 18 della successiva Convenzione di Ginevra del 1906[10] la scelta della croce come simbolo non aveva alcun riferimento religioso al cristianesimo: era infatti un «omaggio alla Svizzera» in quanto patria della Convenzione, adottare «il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l’inversione dei colori federali». Il che aveva anche un vantaggio pratico: la croce greca,[11] rossa, è infatti semplice e riconoscibile a distanza, ed il fondo bianco, su suggerimento del medico svizzero Louis Appia, richiamava la già ben conosciuta bandiera bianca rafforzando il significato protettivo del simbolo.[12] Intenzionalmente, la convenzione non specifica ulteriormente le caratteristiche della croce (come ad esempio proporzioni e tonalità di colore) per evitare che eventuali difformità vengano utilizzate come pretesto per violarne la neutralità o commettere atti di perfidia, invocando poi l’invalidità del simbolo: durante un conflitto, qualunque croce rossa in campo bianco è da ritenersi quindi valida.

2 – Un sanitario britannico del Royal Army Medical Corps (RAMC) protetto da bandiera della croce rossa e bracciale sanitario durante i combattimenti a Cassino (Lazio) il 24 marzo 1944.

3 – Volontari della Croce Rossa ucraina posizionano la bandiera protettiva all’ingresso dell’hotel Ukraine, dove è stato allestito un ospedale provvisorio, durante gli scontri di Kiev il 20 febbraio 2014.

Mezzaluna rossa

IV – Mezzaluna rossa o crescente rosso (1929)

La mezzaluna rossa, o più correttamente crescente rosso,[13] è un simbolo alternativo alla croce rossa (→) dal significato assolutamente equivalente, utilizzato oggi da 32 paesi sui 189[14] che ad oggi hanno una società nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC). Fu adottato unilateralmente dall’Impero Ottomano nel 1876, alla vigilia della guerra russo–turca, adducendo a motivazione che la croce feriva «la sensibilità del soldato musulmano»,[15] pur impegnandosi all’eguale rispetto per la croce rossa che identificava le ambulanze della parte “nemica”. Per evitare che venisse a mancare la necessaria protezione ai combattenti ottomani, il Comitato Internazionale di Ginevra dovette riconoscere a titolo provvisorio, sino alla fine del conflitto, il simbolo alternativo sottolineando però che «la sostituzione del segno della croce rossa con quello della mezzaluna rossa avrebbe posto questa società‚ in una situazione irregolare riguardo ai suoi rapporti con le altre società di soccorso ai feriti.»[16]

4 – Guerra russo-turca: Fine dell’assedio di Bayezid il 28 giugno 1877. Dipinto di Lev Feliksovich Lagorio, 1885.

Alla fine della guerra però, non solo la Turchia non tornò ad utilizzare la croce ma il crescente fu adottato anche dall’Egitto. Non senza discussioni il simbolo fu infine riconosciuto dalla convenzione di Ginevra del 1929, il cui articolo 19 riprendeva il testo del già citato articolo 18 del 1906 (che stabiliva la croce rossa come emblema del servizio sanitario), aggiungendo però che:

«Tuttavia, nel caso di paesi che già utilizzano, al posto della croce rossa, la mezzaluna rossa o il leone e sole rossi (→) su fondo bianco come segno distintivo, questi emblemi sono riconosciuti anche dai termini della presente Convenzione.[17]

![© T. Maltby [CC-BY-SA 2.0] Flickr](http://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/08/Turkishflag-300x210.jpg)

5 – Ay Yıldız, la bandiera turca (foto © T. Maltby/Flickr)

Con tale disposizione di intendeva sanare una situazione de facto ovvero l’uso di simboli diversi dalla croce da parte di alcuni paesi dell’area mediorientale: la mezzaluna rossa ed il leone e sole rosso (→) nel frattempo scelto dalla Persia, che vedremo in seguito. Il precedente involontariamente creato con questo riconoscimento avrebbe dato adito ad una lunghissima controversia (→dibattito sull’emblema) ed una serie di richieste di simboli “personalizzati” (→simboli proposti) che avrebbero vanificato la riconoscibilità del simbolo unico. Anche il crescente rosso potrebbe essere stato ispirato da una bandiera nazionale: quella dell’Impero Ottomano, il primo paese ad adottarlo, della quale rappresenta una versione a colori invertiti — sebbene speculare e priva di stella. La mezzaluna della bandiera turca ha origini pagane pre-islamiche ed entrò a far parte della cultura musulmana solo dopo la conquista di Costantinopoli da parte degli ottomani nel 1453.

V – Mezzaluna rossa (versione rivolta o calante)

Come per la croce rossa, proporzioni ed orientamento del “crescente” nell’uso protettivo non sono specificati, pertanto è da ritenersi valida sia la mezzaluna crescente che quella calante. Ufficialmente, come simbolo istituzionale, solo sei paesi compresa la Turchia utilizzano l’originaria versione “crescente” (con le punte rivolte a sinistra): tutte le altre, compreso l’Egitto, hanno optato invece per il “crescente rivolto” (detto anche “calante“).

Leone e sole rosso

VI – Leone e sole rosso (Persia, 1929–1980)

A seguito della questione dell’emblema sollevata dalla mezzaluna dell’Impero Ottomano, la Conferenza di Ginevra del 1906 e quelle dell’Aja (1899–1907) dovettero prendere atto dell’esistenza di un problema circa l’accettabilità del simbolo, autorizzando gli stati a porre delle riserve sull’uso della croce rossa. Così, mentre l’Impero Ottomano rivendicava il proprio simbolo della mezzaluna, altri due paesi si fecero avanti rivendicando il proprio emblema personalizzato: il Siam, attuale Tailandia (→Fiamma rossa) ed il regno di Persia, l’attuale Iran, che propose una versione rosso su bianco del proprio simbolo nazionale, un leone di profilo che brandisce una sciabola dietro il quale sorge un sole. L’emblema fu riconosciuto con la Convenzione di Ginevra del 1929 insieme alla mezzaluna come equivalente delle croce rossa, con la formulazione del sopraccitato articolo 19 che ne riconosceva la validità. La rivoluzione iraniana del 1979 portò poi alla caduta della monarchia ed alla proclamazione della repubblica islamica, che abbandonò il simbolo del leone e sole rossi in favore della mezzaluna riservandosi però il diritto di ritornarvi eventualmente in futuro. Il simbolo non è quindi più in uso, ma tutt’ora valido ai termini delle Convenzioni anche se gli statuti del movimento, revisionati nel 1986, non ne fanno più menzione.

6 – Leone (impugnante la sciabola) e sole, simbolo della dinastia Quajar, su una moneta persiana da 2 mila dinar del 1907.

Le prime testimonianze dell’uso di questa insegna in Asia Minore, sebbene ancora senza sciabola, risalgono al XIII secolo. Il leone, elemento di probabile origine astrologica con riferimento alla omonima costellazione, rappresenterebbe la forza e la potenza, mentre il sole la purezza.[18] Divenne poi simbolo della dinastia Savafid (dal XVI secolo) e quindi della dinastia Qajar (dal XVIII secolo) che si concluse nel 1925 con l’ultimo Shah, Rezā Shāh Pahlavi. Nel 1842, con il conio di alcune monete persiane sulle quali il leone fu raffigurato impugnante una sciabola, il simbolo assunse l’aspetto oggi noto.

VI: il simbolo del leone e sole rosso veniva raffigurato in diverse fogge, più o meno stilizzate; è probabile che non ne esistesse un’unica versione “ufficiale”. Il simbolo qui riprodotto sulla bandiera è basato sulla figura dimostrativa riportata sull’Allegato I al Protocollo Aggiuntivo (I) del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949.[19]

Croce e mezzaluna rossa

VII – Croce e mezzaluna rossa

(Unione Sovietica 1924–1991)

A seguito dell’adozione della costituzione sovietica il 31 gennaio del 1924, la Società della Croce Rossa della Russia fu riorganizzata su uno schema federalistico: pur mantenendo la propria autonomia interna, si associarono le singole società nazionali di croce rossa della Russia, Ucraina, Bielorussia, Armenia, Georgia ed Azerbaijan.[20] Quest’ultima adottava però il simbolo della mezzaluna rossa, e quindi — per non fare torto a nessuno — l’organo centrale di coordinamento assunse il doppio simbolo (croce e crescente) e la denominazione di “Croce e Mezzaluna Rossa Sovietica”.

7 – «Arruolatevi nel Corpo della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa!» La bandiera con il doppio simbolo in un manifesto sovietico di propaganda degli anni ’40.

Nonostante il Comitato internazionale deprecasse l’utilizzo del doppio emblema, sul caso sovietico non fu sollevata alcuna particolare questione: la società in effetti faceva bella mostra del doppio simbolo solo come logo identificativo dell’ente di coordinamento federale, ad esempio sulla carta intestata,[21] come bandiera istituzionale o come stemma araldico sulle onoreficenze ma di fatto il simbolo di protezione ufficiale adottato anche dalle forze armate in tutta l’unione sovietica era la sola croce rossa. Nel 1991, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, anche la croce rossa federale venne sciolta nelle singole società nazionali: queste adottarono, a scelta, la croce o la mezzaluna rossa tranne il Kazakistan, che nel 1993 stabilì per decreto di mantenere il doppio emblema in quanto la popolazione si divideva pressoché a metà tra cristiani e musulmani. Il CICR, coerente con la propria politica di non proliferazione di nuovi simboli, rifiutò il riconoscimento della società kazaka finché questa, nel 2001, non scelse definitivamente la mezzaluna. Anche il governo dell’Eritrea desiderava adottare il doppio simbolo, sia come emblema di protezione dei servizi sanitari che come simbolo della propria Società Nazionale. Nel 2001 però, all’atto dell’adesione alla Convenzione di Ginevra, si rinunciò a questo proposito optando per la sola croce rossa. Oggi l’uso del doppio simbolo è consentito solo in due casi: a scopo protettivo in combinazione con il “cristallo rosso” (→), a scopo identificativo nella bandiera della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (→IFRC) adottata nel 1983 e tutt’ora in vigore (in quel caso però la mezzaluna è “calante”, ovvero rivolta a destra).

La questione dell’emblema

L’inclusione della mezzaluna rossa e del leone e sole rossi tra i simboli ammessi dalla Convenzione di Ginevra del 1929, doveva essere nelle intenzioni della Conferenza un semplice riconoscimento, di fronte ad un «fait accompli»,[22] di simboli già utilizzati dai servizi sanitari delle forze armate di un ristretto numero di paesi (la Turchia, ex-Impero Ottomano, l’Egitto e la Persia) mantenendo però come “regola” il simbolo unico della Croce rossa per tutti gli altri. Si riteneva infatti che tali circostanze non si sarebbero più verificate e si precisò che, per evitare la proliferazione dei simboli che avrebbe creato una confusione inaccettabile, non sarebbero più state accolte proposte di tal genere. I problemi invece erano appena iniziati: appena due anni dopo (1931) il Comitato Internazionale fu informato dell’esistenza in Palestina di una società di soccorso che utilizzava lo scudo di David rosso in campo bianco, la Magen David Adom. Nel 1935 il Governo afgano richiese il riconoscimento della propria società nazionale, contraddistinta da una moschea rossa in campo bianco (→). Il Comitato fece presente alle rispettive istituzioni che l’uso di simboli diversi da quelli già previsti dalla Convenzione del 1929 avrebbe impedito l’ammissione delle stesse nel Movimento internazionale, ma ciò non fu sufficiente a chiudere la questione.

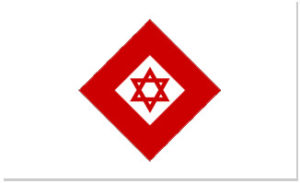

Scudo rosso di David

VIII – Scudo di David rosso (1930)

Nel 1930 fu fondata in Palestina in ambiente sionista una Società di soccorso che, analogamente alla Croce Rossa, si prefiggeva di offrire supporto sanitario senza distinzione di nazionalità o credo religioso: per emblema aveva uno “scudo di David” o “sigillo di Salomone”, la stella sei punte eletta a simbolo del sionismo sin dal primo congresso di Basilea del 1898. Il segno era, ancora una volta, rosso su fondo bianco: da qui il nome della associazione, Magen David Adom (Scudo Rosso di David). Già l’anno prima però (1929) la Conferenza di Ginevra aveva dichiarato chiuse eventuali trattative sull’introduzione di nuovi simboli e su questo punto fu da allora irremovibile. Israele non esisteva ancora e già la situazione si faceva complessa: lo Stato fu proclamato il 14 maggio 1948, alla scadenza del mandato britannico della Palestina, e la Magen David Adom ne divenne la Società nazionale di soccorso rivendicando il diritto a mantenere il simbolo fino ad allora utilizzato.

La questione del simbolo venne ridiscussa nel 1949, quando le Convenzioni vennero nuovamente revisionate all’indomani della seconda guerra mondiale. Il delegato israeliano, tale Najar, fece presente alla Conferenza che il segno dello scudo di David rosso era stato utilizzato nel corso del recente conflitto in Palestina dai servizi sanitari delle forze armate israeliane e da più di vent’anni dalla omonima società di soccorso. Se quindi, la mezzaluna era stata riconosciuta perché “già utilizzata”, secondo la delegazione israeliana lo sarebbe dovuto essere anche la stella a sei punte. Tuttavia in Conferenza fu quasi unanime la decisione di mantenere la linea della non-proliferazione dei simboli, vibratamente sostenuta dal presidente del CICR Paul Ruegger. Si mantennero quindi, nella nuova convenzione del 1949, le due eccezioni che erano state ammesse nel 1929, rifiutando la proposta di Israele. Questi però non volle arrendersi al rifiuto di quello che riteneva un diritto: alla firma delle Convenzioni del ’49 pose infatti una riserva, confermata negli strumenti di ratifica del 1951, rivendicando il diritto di utilizzare il proprio simbolo: «Con riserva che, pur rispettando l’inviolabilità degli emblemi e dei segni distintivi della Convenzione, Israele si servirà della Stella di Davide Rossa come emblema e segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate.»[23]

Il Libano (che solo pochi anni prima voleva il →cedro rosso) e gli Stati Uniti posero a loro volta riserve in fase di ratifica, considerando nulla la riserva israeliana e non garantendo quindi, di fatto, il rispetto del simbolo della stella a sei punte. Ciò pose comunque la Società israeliana in una situazione di irregolarità che si sarebbe protratta sino al 2006, quando avrebbe adottato il nuovo “emblema del III protocollo” o “cristallo rosso” (→) riservandosi però di continuare ad usare lo Scudo di David rosso per uso interno.

Verso il “simbolo unico”

Come soluzione all’annosa e mai sopita questione dell’emblema si fece strada da più parti l’idea di istituire un nuovo simbolo unico, che avrebbe sostituito tutti i precedenti ponendo fine una volta per tutte alle controversie sollevate dall’uso della mezzaluna, dello scudo di David e tutte le eventuali che si sarebbero potute sollevare negli anni a venire.

IX – Cuore rosso (proposta, 1946 c.a)

Il primo promotore di un simbolo unico fu, nel 1946, il presidente della Croce Rossa svedese Folke Bernadotte (1895 – 1948), conte di Wisburg e mediatore dalle Nazioni Unite nella controversia israelo-palestinese, noto per aver negoziato e ottenuto la liberazione di circa 31.000 prigionieri dai campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.[24] Bernadotte propose di adottare il simbolo di un “cuore rosso”, indipendente da qualsiasi fede religiosa, e di ribattezzare l’organizzazione “Cuore Rosso Internazionale”.[25] Bernadotte fu assassinato a Gerusalemme nel 1948 da un gruppo sionista clandestino[24] e non ebbe quindi modo di sottoporre la sua proposta all’attenzione generale, che comunque ben difficilmente sarebbe stata presa in considerazione dal CICR: l’anno successivo, in occasione della Conferenza del 1949 per la revisione delle Convenzioni di Ginevra, fu respinta una analoga proposta dalla Croce Rossa olandese per l’adozione di un nuovo, non meglio precisato, “simbolo unico”;[26] soluzione osteggiata sia dagli Stati occidentali, in nome della tradizione, che da alcuni Stati musulmani sulla base di considerazioni religiose.[27] Il dibattito però, con il passare degli anni, non accennava a risolversi ed era anzi tenuto acceso dai continui conflitti arabo-israeliani del XX secolo durante i quali lo stato di Israele perpetrava l’uso di un simbolo irregolare.

X – Gallone rosso (proposta)

Nel 1992 il Comitato Internazionale auspicò nuovamente l’introduzione di un nuovo emblema, non più riconducibile ad alcun simbolo religioso, pur prendendo atto che tale simbolo non avrebbe potuto essere sostitutivo dei simboli esistenti, ormai troppo radicati.[28] Fu quindi convocato un gruppo di lavoro a Siviglia nel 1997, da cui emersero due simboli: un “cristallo rosso“, un quadrato ruotato di 45 gradi, ed un “gallone rosso” (red chevron) costituito dalla sola metà superiore del primo. Quest’ultimo sarebbe stato proposto come alternativa al “cristallo” che, secondo alcuni, avrebbe evocato la ricchezza,[29] concetto in stridente contrasto con le realtà in cui l’organizzazione era spesso chiamata ad operare. Il gallone non era riconducibile ad alcun simbolo religioso fin’ora conosciuto, e sotto di esso poteva essere aggiunto un simbolo locale, croce o mezzaluna, o entrambi.

XI – Esempi di uso combinato del gallone rosso con i simboli esistenti.

Emblema del III protocollo

XII – Emblema del III protocollo (2005).

Il cosiddetto “cristallo rosso” finì per prevalere e l’8 dicembre 2005 fu adottato ufficialmente con la sottoscrizione del III Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, con il nome ufficiale —appunto — di “Emblema del III Protocollo” (il termine “cristallo” non è una denominazione ufficiale). Come già stabilito sin dal 1992, il nuovo simbolo non sarebbe stato sostitutivo degli emblemi esistenti che potranno continuare ad essere utilizzati, ma alternativo a questi. Il nuovo simbolo ha però nuove regole: le società nazionali potranno utilizzare il “cristallo” da solo o in combinazione con uno o più simboli tra quelli riconosciuti (in questo caso è consentito anche il doppio simbolo della →croce e mezzaluna rossa). Paradossalmente però l’emblema che avrebbe dovuto contrastare la “proliferazione dei simboli” creava, con le possibili combinazioni, almeno altre tre varianti (non considerando le combinazioni possibili con il →leone e sole rosso che di fatto non è più utilizzato dal 1980).

XIII – Combinazioni possibili dell’emblema del III protocollo ed i simboli di croce e mezzaluna.

XIV – Cristallo rosso con scudo di David (Israele)

Ma non è finita: le regole del III protocollo ammettevano anche la possibilità di includere nel “cristallo”, in alternativa alla croce ed alla mezzaluna, un simbolo proprio, anche non riconosciuto, se già utilizzato in precedenza e preventivamente comunicato al Comitato Internazionale: una regola che sembra tagliata su misura per sanare la situazione di Israele, il quale ancora non voleva saperne di cedere sull’uso dello scudo di David. In questo modo si dava infatti possibilità alla Magen David Adom di includere il proprio simbolo, creando l’unica combinazione di fatto utilizzata.[30] Israele si riserva comunque di continuare ad utilizzare lo scudo rosso di David (fig. VIII) all’interno del territorio nazionale.

Altri simboli adottati localmente, abbandonati, proposti

Sin dalla fine del XIX furono proposti, ed in alcuni casi utilizzati, una serie di simboli alternativi alla croce rossa da organizzazioni filantropiche locali o nazionali: tutti riprendevano gli stessi colori della croce rossa, ma con segni grafici diversi. Alcuni di questi furono brevemente utilizzati ed abbandonati più o meno spontaneamente in favore delle croce o mezzaluna, altri furono invece proposti al Comitato Internazionale, il quale però non avrebbe più riconosciuto ulteriori simboli oltre alla mezzaluna ed al leone rosso dopo la Convenzione del 1929, per evitare la “proliferazione dei simboli” che avrebbe minato la riconoscibilità dell’emblema.

Hakuaisha

XV – Hakuaisha (Giappone 1877–1887)

Nel 1877 fu fondata in Giappone, dal conte Sano Tsunetami la “Hakuaisha” o “Japan Philantropic Corporation”, una società benefica per l’assistenza ai feriti della guerra civile detta “ribellione di Satsuma” dello stesso anno. Il simbolo era una versione modificata della Nisshōki, la bandiera nazionale costituita dal “disco solare” rosso (Hinomaru) in campo bianco cui era aggiunta di una barra inferiore rossa,[31] larga quanto il diametro del disco stesso. Dieci anni dopo, nel 1887, la Hakuaisha divenne Croce Rossa giapponese, ed il disco solare fu abbandonato.

Fiamma rossa

XII – Unalome rosso (Siam, 1893–1910)

Nel 1893 fu fondata in Siam (attuale Tailandia), sotto il patrocinio della famiglia reale, una società volontaria di soccorso femminile analoga per spirito ed intenti alle nascenti società di croce rossa europee e mediorientali, con il nome di “Sapa Unalom Daeng” o “Red Unalom Society”. Il simbolo era un unalome, spesso erroneamente tradotto come “fiamma”: in realtà l’unalome è un simbolo sacro della tradizione induista, che rappresenta il cammino per l’illuminazione e viene rappresentato come una spirale, con un “guizzo” verso l’alto. Sull’onda delle riserve sull’uso della croce presentate alla di Ginevra del 1906 dall’Impero Ottomano (→Mezzaluna rossa) e dalla Persia (→Leone e sole rosso) la delegazione del Siam chiesero l’ammissione del proprio emblema tra i simboli internazionalmente riconosciuti. Tuttavia, dopo un periodo di convivenza dei due simboli, nel 1910 la Società tailandese abbandonò definitivamente l’unalome adottando ufficialmente la croce rossa.[32] Il simbolo dell’unalome rosso non fu quindi incluso tra i simboli alternativi riconosciuti dalla successiva Convenzione del 1929. Abbandonato.

XII: tutte le slide e dispense destinate ai corsi per volontari della Croce Rossa che ho potuto consultare riportano l’immagine di una improbabile “fiamma”, che sembra essere presa acriticamente da questo sito: l’equivoco deriva probabilmente dall’errata traduzione di unalome come “fiamma”. Anche qui non esiste una raffigurazione univoca dell’unalome, del quale si possono trovare diversissime varianti, né sono riuscito a trovare immagini del simbolo originale utilizzato dalla Società siamese. Ho ritenuto di utilizzare per la ricostruzione della bandiera quello culturalmente e geograficamente più vicino e quindi probabilmente più simile, ovvero l’unalome raffigurato sullo stendardo personale della principessa Suvadhana, adottato nel 1925 (vedi).

Arco rosso

XVI – Moschea rossa (Afghanistan, 1935: proposta)

Proposta nel 1935, la bandiera della Società dell’Arco Rosso dell’Afghanistan raffigurava in realtà una moschea. La società si chiamava infatti, in arabo, “Mehrab-e-Ahmar”: la parola mehrab indica una nicchia a forma di abside ricavata nel muro della moschea, dove si posiziona l’imam, che indica la quibla, ovvero la direzione della Mecca che è anche la direzione di preghiera per i musulmani. Il nome “arco rosso” nacque quando un ministro afghano, che si trovava a Londra con l’incarico di sbrigare le necessarie pratiche per richiedere al CICR il riconoscimento della società di soccorso, ne tradusse il nome come “Red Archway Society” (“Società dell’Arco Rosso”).[33] La proposta venne comunque respinta e la Società optò per la mezzaluna.

XIII: ricostruzione. Il simbolo della moschea è tratto dallo stemma dell’Afghanistan adottato dalla fine degli anni’30, quindi in epoca contemporanea alla proposta.

Cedro rosso

XVII – Cedro rosso (Libano 1947 c.a: proposta)

Proposta del Libano dopo la seconda guerra mondiale, arrivò però solo alle discussioni preliminari. Il cedro, che campeggia anche al centro della bandiera nazionale, è considerato dagli anni 1920 l’emblema del Libano in riferimento ai “cedri di Dio”, citati oltre settanta volte nella Bibbia, che costituivano l’immensa foresta di cedri che tutt’ora (benché considerevolmente ridotta) ricopre il territorio nazionale. Il simbolo fu respinto.

XIII: ricostruzione. Il simbolo del cedro è quello al centro della bandiera del Libano adottata nel 1947.

Palma rossa

XVIII – Palma rossa (Siria, 1947 c.a: proposta)

Fu proposta dalla Siria dopo la seconda guerra mondiale, come «simbolo comune alla Bibbia ed al Corano». Nel primo, testo sacro delle religioni ebraica e cristiana rappresenta infatti la resurrezione e l’immortalità,[34] mentre nel secondo, testo sacro islamico, simboleggia la grandezza del Creato.[35] Respinto.

XV: ricostruzione. Anche in questo caso non è stato possibile rintracciare la grafica originale. Su wikipedia è presente una versione stilizzata, tratta però dallo stesso sito che proponeva la “fiamma” in luogo dell’unalome. Ho ritenuto più plausibile il profilo della palma come raffigurato nell’emblema (e nelle bandiere) dell’Arabia Saudita adottato nel 1950 (vedi).

Ruota rossa

XVI – Ruota della Legge rossa (India, 1947: proposta)

Proposta dall’India dopo l’indipendenza dall’Impero britannico (1947) per la costituenda società indiana, rappresenta la Ashoka Chakra, la “ruota della legge” che si trova dal III secolo a.C. negli emblemi dell’Imperatore Ashoka e che ancora oggi campeggia al centro della bandiera indiana.[36] I 24 raggi della ruota simboleggiano le 24 ore e il progresso costante. La Società indiana adottò poi la croce. Respinto.

Svastica rossa

XIX – Svastica rossa (India 1947, Sri Lanka 1948: proposta)

Fu proposta per l’India, insieme alla “ruota rossa”, e dallo Sri–Lanka, entrambi dopo l’indipendenza (1947–1948). La svastica è una croce greca con i bracci piegati ad angoli retti, simbolo religioso e propizio comune alle culture religiose originarie dell’India quali il Giainismo, ove rappresenta la “ruota della dottrina”, e l’Induismo per il quale la svastica è associata al Sole, alla ruota del mondo che gira intorno ad un centro immobile, emblema di Viṣṇu e di Kṛṣṇa. Anche questa proposta fu respinta, ma questo simbolo è tutt’ora adottato da un’altra organizzazione umanitaria, esterna alla Croce Rossa: la “Red Swastika Society” (in cinese: 世界紅卍字會; shìjiè hóngwànzìhuì), fondata nel 1922 in Cina da Qian Nengxun, Du Bingyin e Li Jiabai come ramo filantropico della “Daoyuan” o “Tao–yuan” (in cinese: 道院, “Santuario del Tao”)[37] una scuola taoista sincretica che aspira all’unificazione di taoismo, confucianesimo, buddismo ed altre religioni orientali minori in un’unica grande dottrina. La svastica rossa è un antico simbolo comune anche alle culture religiose orientali, sempre con un significato positivo: per il taoismo e per il buddismo[38] rappresenta infatti l’eternità.

10 – Un volontario della Red Svastika con bandiera e bracciale, 1937 circa.

Durante il tristemente noto episodio del “massacro di Nanchino”, a seguito della terribile battaglia per la conquista della città da parte dell’esercito imperiale giapponese nel 1937, i volontari della Svastica Rossa si impegnarono nel dare sepoltura all’enorme quantità di vittime tenendo traccia documentale del lavoro svolto: queste registrazioni furono di ausilio al termine della guerra per ricostruire i crimini di guerra compiuti e ritrovare le fosse comuni. All’epoca il personale volontario si identificava mediante una bandiera ed un bracciale bianchi con la svastica rossa, analogamente a quanto faceva il personale sanitario con il simbolo della croce rossa. La Red Svastika Society esiste tuttora e la sua missione è principalmente orientata all’educazione ed all’assistenza ai poveri, per i quali mette a disposizione mense e dormitori; è oggi presente con le proprie sezioni locali in Cina, Taiwan, Hong Kong e Singapore. Il simbolo della svastica rossa non è riconosciuto da alcun accordo internazionale.

Rinoceronte rosso

XX – Rinoceronte rosso (Sudan, 1956: proposta)

Fu proposto nel 1956 per la nuova Società di soccorso del Sudan, nata dalla fusione delle sezioni sudanesi della Mezzaluna Rossa egiziana e della Croce Rossa britannica, precedentemente presenti sul territorio. Il simbolo del rinoceronte, personificazione della forza,[39] compariva nello stemma araldico nazionale adottato in quello stesso anno e mantenuto fino al 1970.[40] La Società sudanese scelse infine la mezzaluna. Respinto.

XVIII: ricostruzione. Non ho trovato nessuna immagine della proposta bandiera di protezione sudanese; visto però che lo stemma araldico nazionale con il rinoceronte è stato adottato nello stesso anno è ragionevole supporre che le due sagome fossero identiche.

Agnello rosso

XXI – Agnello rosso (Congo, 1963-1964: proposta)

Tra il 1963 ed il 1964, durante la crisi post–indipendenza dell’ex–Congo Belga (ora Repubblica Democratica del Congo), fu attiva una organizzazione di soccorso il cui simbolo era un agnello rosso, simbolo di innocenza e mansuetudine, in campo bianco (fig. XXI). La simbologia dell’agnello è da ricondurre alla tradizione cristiana (religione prevalente in Congo) con riferimento all’agnus dei, l’agnello pasquale simbolo del sacrificio di Cristo.[41] Respinto.

XII: ricostruzione. In mancanza di informazioni sull’aspetto dell’agnello utilizzato dalla Società congolese, considerato che si tratta di ex–colonia belga la cui popolazione è per l’86% cristiana, si può ipotizzare che l’aspetto dell’agnello fosse quello dell’agnus dei “passante” (ovvero con la zampa alzata), elemento di origine cristiana molto comune nell’araldica europea e soprattutto dei paesi francofoni.

Stella rossa

XXII – Stella rossa (Zimbabwe, 1965: proposta)

Simbolo proposto dallo Zimbabwe dopo l’indipendenza dal Regno Unito (1965), la stella a cinque punte rossa è presente nella bandiera nazionale e rappresenta il socialismo.[42] L’origine di questa simbologia risale al 1917 con la rivoluzione d’ottobre in Russia, quando fu adottata come simbolo a carattere escatologico[43] della lotta rivoluzionaria bolscevica. Da allora la stella rossa a cinque punte si è affermata nell’araldica ufficiale dei paesi a «democrazia popolare» come l’Unione Sovietica, la Cina comunista e gli stati nell’aera di influenza di questi. La proposta di utilizzarla anche come simbolo di protezione fu però respinta e lo Zimbabwe adottò la croce rossa.

Ospedali e zone di sicurezza

XXIII – Zone sanitarie e di sicurezza (1949)

La IV Convenzione di Ginevra del 1949 (→) all’art. 14 introduce il concetto di “zone sanitarie e di sicurezza”, ovvero aree escluse dal conflitto verso cui far evacuare e «proteggere dagli effetti della guerra» civili e persone non in grado di combattere, ad esempio «i feriti, malati, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d’età inferiore ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d’età inferiore ai sette anni.» Per evitare confusione con gli ospedali e le strutture della sanità militare viene adottato un nuovo simbolo, descritto all’art. 6 dell’Allegato I alla stessa Convenzione: tali zone saranno delimitate da «strisce oblique rosse su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici». Se destinate unicamente ai feriti e malati, come precisa lo stesso articolo, tali zone continueranno ad essere contrassegnate dalla croce o mezzaluna.

Simboli del I protocollo aggiuntivo del 1977

Il “Protocollo aggiuntivo (I) del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949” (→) introduce due nuovi simboli suggeriti dall’evoluzione tecnologica, in particolare della diffusione dell’energia atomica e degli armamenti nucleari, e dal timore che la guerra fredda in corso sfociasse, prima o poi, in un attacco con armi di distruzione di massa.

Forze pericolose

XXIV – Forze pericolose (1977)

L’art. 56 introduce il concetto di protezione delle «opere o installazioni che racchiudono forze pericolose» e che non devono pertanto essere «oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari» in quanto, se colpite, possono liberare tali forze causando gravi danni e perdite alla popolazione civile: queste sono, tipicamente ma non esclusivamente, «le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica». Il comma 7 definisce un segno distintivo speciale per facilitare l’identificazione delle strutture, consistente in «un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse». La mancanza del simbolo, tuttavia, non costituisce dispensa: data la riconoscibilità intrinseca delle strutture in oggetto, spetta a chi attacca verificare che non vengano colpite.

XX: le proporzioni della bandiera qui illustrata, diametro dei cerchi e distanza tra gli stessi, sono quelle illustrate dalla grafica di cui all’art. 16 dell’Allegato I al sopraccitato protocollo. Come per la Croce Rossa, non sono vincolanti.

Difesa Civile

XXV – Difesa civile (1977)

L’art. 66 dello stesso protocollo aggiuntivo prescrive invece l’identificazione ai fini protettivi dei «ricoveri civili, nonché il personale, gli edifici e il materiale» preposti alla difesa della popolazione civile (in questo caso si parla di “difesa civile”, in quanto — a differenza della “protezione civile” — si tratta di attività svolte in tempo e per causa di guerra: la distinzione nasce dal fatto che lo scenario in cui si va ad operare è radicalmente diverso). Il segno distintivo previsto è in questo caso «un triangolo equilatero blu su fondo arancio» (comma 4), colori e dimensioni non sono ulteriormente specificati. Nell’uso identificativo il fondo arancio viene solitamente ridotto ad una coccarda (roundel) circolare nella quale è inscritto il triangolo. L’uso del triangolo come emblema della difesa civile risale al 1939[44] quando, con l’inizio della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti d’America istituirono un apposito ente con lo scopo di prevenire eventuali danni alla popolazione civile: la “U.S. Civil Defense”, che arrivò a contare dieci milioni di volontari inquadrati in corpi paramilitari. Il logo distintivo di questa organizzazione era un triangolo bianco inscritto in un disco blu, contenente la sigla “CD” (per civil defense) a caratteri rossi. I tre lati del triangolo rappresentavano le tre fasi della protezione civile: preparazione, gestione dell’emergenza, ritorno alla normalità.

11 – Un autocarro della U.S. Civil Defense in una esercitazione a Richmond, Virginia, nel 1955: si noti il logo triangolare sul mezzo (Library of Virginia).

![B. Costin/Flickr [CC-BY-NC-SA 2.0]](http://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/08/3070358294_ebee8ee3d8_z-300x179.jpg)

12 – Logo della U.S. Civil Defense sulla cassa di un contatore geiger destinato ad un bunker antiatomico.

(© B. Costin/Flickr)

Con l’inizio della guerra fredda e del terrore nucleare la difesa civile americana ebbe un ruolo importante nell’educazione sui danni da fallout radioattivo e sui metodi di sopravvivenza e radioprotezione, sulla costruzione e gestione dei rifugi antiatomici e delle sirene par allertare la popolazione, nell’organizzazione di esercitazioni di evacuazione generale. Con il piano riorganizzativo del 1978, voluto dal presidente Jimmy Carter, la Civil Defense confluì nella nuova agenzia federale per la gestione delle emergenze, la “Federal Emergency Management Agency” (FeMa). Al termine della guerra fredda le strutture destinate alla protezione da un eventuale attacco nucleare divennero inutili e caddero rapidamente in disuso. A seguito dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 la sicurezza nazionale venne ulteriormente riorganizzata e nel 2003 la FeMa divenne agenzia tecnica del nuovo dipartimento per la sicurezza nazionale (“Department of Homeland Security”) ed il simbolo del triangolo bianco scomparve dagli stemmi araldici dell’agenzia. Infine, nel 2006, la FeMa adottò un nuovo logo, abbandonando definitivamente il triangolo considerato ormai un «retaggio della guerra fredda».[44] Il simbolo scomparve così nel paese dov’era nato (sebbene sia ancora utilizzato da alcuni gruppi locali di protezione civile) ma era ormai diventato un segno protettivo internazionale.

Bandiere distintive delle organizzazioni internazionali

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono gli organismi internazionali che compongono il Movimento internazionale e coordinano le società nazionali. Entrambi hanno un proprio emblema istituzionale — che sia in forma di bandiera o meno — la cui funzione è distintiva, di identificazione dei mezzi, del personale e delle strutture appartenenti all’organizzazione e non strettamente protettiva. Tuttavia, nelle situazioni di conflitto la distinzione tra i due usi non è sempre ben definita e per esigenze operative di riconoscibilità possono essere utilizzate in modo analogo (ad es. simboli di grandi dimensioni), assumendo una valenza in qualche modo protettiva derivante dal fatto di contenere simboli tutelati dai trattati internazionali. Allo stesso modo la bandiera dell’ONU, pur godendo in qualche modo di protezione derivante dal ruolo di mediatore spesso assunto dall’Organizzazione, resta una bandiera distintiva. Le citiamo quindi a titolo di curiosità vessillologica.

Comitato Internazionale (CICR)

XXVI – Bandiera del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)

Il Comitato Internazionale è l’erede del “Comitato dei Cinque” che portò alla firma della prima convenzione di Ginevra del 1864; si occupa principalmente della custodia e della promozione del diritto internazionale umanitario e dell’assistenza e protezione delle vittime dei conflitti armati. Pur non essendo una nazione, ha lo status “funzionale” di soggetto del diritto internazionale, uno dei pochi esempi di soggetti non-nazione: come dire uno stato senza territorio. La bandiera del Comitato Internazionale è bianca, con una croce rossa cerchiata però dalla scritta circolare «COMITE INTERNATIONAL GENEVE». Sotto il simbolo può riportare o meno gli acronimi CICR (per “Comite International Croix Rouge”, in francese) o ICRC (per “International Committee of Red Cross”, in inglese).

13 – Una Toyota Land Crusier J78 (Troop Carrier) del Comitato Internazionale a Kaga-Bandoro, Repubblica Centrafricana, nel novembre 2013 (J. Humble/DFID CC BY 2.0)

XXVII – Bandiera del CICR (variante)

Durante la missione del CICR nella guerra civile somala del 1991–1995 è stato utilizzato anche un simbolo alternativo costituito da una semplice croce rossa in campo bianco con le quattro lettere “ICRC” agli angoli.[45]

Federazione Internazionale (IFRC)

XXVIII – Bandiera della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC).

La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) nacque nel 1919 come “Lega delle Società di Croce Rossa” per coordinare l’operato delle società nazionali in situazioni di emergenza sovranazionali non determinate da conflitti, come ad esempio calamità naturali, siccità, migrazioni. L’emblema ufficiale della Federazione è una croce ed una mezzaluna calante rossa, racchiuse da un rettangolo rosso (quest’ultimo di fatto non è sempre raffigurato[46]).

Nazioni Unite

La bandiera blu delle Nazioni Unite viene talvolta utilizzata anche a segnalazione di luoghi sicuri come campi, rifugi per i civili o scuole, ma — come per le precedenti — la funzione primaria resta distintiva dell’Organizzazione. Il comma 2 dell’art. 38 del Protocollo aggiuntivo del 1977 (→) vieta l’abuso degli emblemi distintivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come degli altri simboli identificativi delle società nazionali ed organismi internazionali di croce rossa e mezzaluna rossa. L’attuale bandiera delle Nazioni Unite è stata adottata dall’Assemblea Generale il 15 ottobre 1947 e consiste in un campo azzurro su cui è riprodotto in bianco l’emblema costituito da una mappa del mondo, raffigurata come una «proiezione azimutale equidistante centrata sul Polo Nord […] estesa fino a 60° di latitudine Sud»,[47] inscritta in una corona formata da due rami d’olivo incrociati, simbolo di pace. Il simbolo fu disegnato dall’architetto americano Donal McLaughlin (1907 – 2009). È da considerarsi un segno distintivo dell’Organizzazione anche la sigla “UN” su fondo bianco, riportata su mezzi ed edifici.

![© MONUSCO/Sylvain Liechti [CC-BY-SA 2.0]](http://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/08/BMP-Goma05_7548475814.jpg)

14 – Veicoli da combattimento di fanteria “BMP” delle forze militari di pace dell’ONU in Congo (MONUSCO) pattugliano i dintorni di Goma dopo che i ribelli del movimento rivoluzionario “23 Marzo” hanno tentato di occupare la città nel luglio 2012 (foto: © MONUSCO/Sylvain Liechti).

Protezione culturale

Patto di Roerich

XXX – Pax cultura (1935)

Il diplomatico russo premio Nobel per la pace Nikolaj Konstantinovič Roerich (1874–1947), artista, antropologo ed archeologo, ideò una bandiera che, sul modello della croce rossa, avrebbe dovuto proteggere i luoghi di importanza culturale e scientifica dalla devastazione della guerra. L’idea si concretizzò con il “Patto di Roerich”, un trattato sottoscritto a Washington il 15 aprile 1935 dagli Stati Uniti D’America, nella persona del presidente F.D. Roosevelt, e da 20 paesi dell’America Latina, a cui si aggiunse l’Unione Sovietica nel 1959. Il Patto di Roerich voleva essere un analogo culturale della Convenzione di Ginevra,[48] con il quale Paesi aderenti si impegnavano a considerare neutrali e a non attaccare i monumenti, opere d’arte, biblioteche, luoghi di culto, ma anche scuole ed università ed altre istituzioni culturali o scientifiche.

Tali luoghi ed edifici avrebbero dovuto essere protetti da questo simbolo, detto “bandiera della pace” o “pax cultura” costituito da un vessillo bianco con tre dischi rossi[49] che rappresentano il passato, il presente, il futuro, racchiusi da un cerchio rosso che rappresenta l’eternità del tempo.[50] La bandiera fu ideata dallo stesso Roerich che la raffigurò per la prima volta tra le mani di una Madonna nel dipinto Madonna Oriflamma del 1932, oggi custodito al museo Roerich di Mosca. Il simbolo non trovò però grande applicazione al di fuori del movimento filosofico che si costituì intorno alla figura dell’artista e nel 1945 fu superato dall’introduzione di un simbolo analogo da parte dell’UNESCO, riconosciuto da un maggior numero di nazioni.

Scudo Blu

XXXI – Scudo blu (1954)

La Convenzione dell’Aja del 1954 “Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato” (→) pose le basi per la regolamentazione internazionale dei beni culturali ed introdusse un simbolo, detto “scudo blu”, che in caso di conflitto armato segnalasse alle parti belligeranti la presenza di un bene culturale da tutelare. Il simbolo in questione consiste in una bandiera bianca con al centro una figura geometrica blu, vagamente somigliante ad uno scudo stilizzato, che in caso di conflitto va esposta sul bene da proteggere (ad esempio un edificio) o sul luogo dove i beni sono custoditi. Se il simbolo è ripetuto tre volte indica un bene soggetto a tutela speciale, che deve essere iscritto ad un apposito registro. L’applicazione di tali disposizioni spetta allo Scudo Blu Internazionale, organizzazione fondata nel 1996 sotto l’egida dell’UNESCO; un analogo culturale della Croce Rossa internazionale della quale ricalca anche la struttura organizzativa: è infatti articolato in Comitati nazionali e in due organismi internazionali, il Comitato Internazionale (“International Committee of the Blue Sheld”, ICBS) e l’Associazione dei Comitati Nazionali (“Association of National Committees of the Blue Shield”, ANCBS). Le bandiere dello scudo blu furono ampiamente utilizzate durante la guerra di indipendenza croata (1991–1995) ma scarsamente rispettate, dato che molti monumenti furono comunque danneggiati o distrutti.[51] ∎

Note

- [1]In realtà il proverbio «in amore ed in guerra tutto è lecito» non ha ovviamente significato letterale. A parte paragonare l’amore alla guerra, è più o meno come dire «il fine giustifica i mezzi».↩

- [2]Martini, Remo. “Configurazioni della guerra.” Studi in onore di Remo Martini. Milano: Giuffrè editore, 2010. 661.↩

- [3]il termine indicava all’epoca le strutture campali per il ricovero dei feriti, più che i mezzi di trasporto come oggi.↩

- [4]Parlamentare: negoziatore, ambasciatore.↩

- [5]Art. 38 del Protocollo Aggiuntivo (I) del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (op. cit.)↩

- [6]Art. 37 del Protocollo Aggiuntivo (I) del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (op. cit.)↩

- [7]The Times [London] 27-5-2011.↩

- [8]LaRocca, David. “The Pirate Baptized.”Emerson’s English Traits and the Natural History of Metaphor

. London: Bloomsbury Publishing, 2013. 281.↩

- [9]Art. 2, Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864.↩

- [10]Che abrogava e sostituiva la Convenzione del 1864. Quella del 1906 è stata a sua volta abrogata e sostituita dalle successive del 1929 e 1949. Il contenuto qui riportato dell’art. 18 si ritrova però identico nell’articolo 38 della Convenzione (I) del 1949, tutt’ora in vigore.↩

- [11]Croce greca: con tutti i bracci di uguale lunghezza.↩

- [12]Compte rendu de la Conférence internationale réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne. Ginevra: Imprimerie Fick, 1863. Citato in Bugnion (op. cit.).↩

- [13]Sebbene i termini siano comunemente usati come sinonimi, la mezzaluna in araldica e vessillologia è il crescente figurato, ovvero con il profilo di un volto sulla parte interna. Il crescente o falce di luna è invece la raffigurazione puramente geometrica del quarto di luna.↩

- [14]Per un elenco completo ed aggiornato delle società nazionali con i relativi simboli e denominazioni ufficiali, vedere quello da me redatto su Wikipedia in italiano: Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale.↩

- [15]Dispaccio della Sublime Porta al Consiglio Federale, 16 novembre 1876, riprodotto nel Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blessés, N° 29, gennaio 1877, p. 36. Citato in Bugnion (op. cit.)↩

- [16]Circolare 30 aprile 1877, Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blessés, N° 30, aprile 1877, p. 39.↩

- [17]Art. 19, Convenzione di Ginevra del 1929.»↩

- [44]Rabbow, “Iran” in Dizionario dei simboli politici

, p. 178 (op. cit.) Rabbow, “Iran” in Dizionario dei simboli politici

, p. 299–301 (op. cit.)↩

- [19]All. I art. 4 (op. cit.)↩

- [20](EN) “History.” Russian Red Cross. Saint Petersburg Regional Branch of the Russian Red Cross, n.d. Web. 10 Aug. 2014.↩

- [21]Bugnion, pag. 14 (op. cit.)↩

- [22]Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, Imprimerie du Journal de Genève, Ginevra, 1930, pp. 248–249.↩

- [23]Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, riportato da Bugnion, p. 9 (op. cit.)↩

- [24]Macintyre, Donald “Israel’s forgotten hero: The assassination of Count Bernadotte — and the death of peace“, The Independent 18 settembre 2008. 12-8-2014.↩

- [25]Rabbow, “Croce Rossa” in Dizionario dei simboli politici

, p. 120 (op. cit.)↩

- [26]Bugnion, p. 10 (op. cit.)↩

- [27]Bugnion, p. 11 (op. cit.)↩

- [28]Bugnion, p. 24-25 (op. cit.)↩

- [29]Foreign Staff. “Red Chevron may join cross and crescent.” The Telegraph. Telegraph Media Group, 26 Ago. 2000. Web. 13-8-2014.↩

- [30]Questa “deroga” sarebbe però limitata, fuori dal territorio nazionale, al solo uso distintivo, in quanto ai fini protettivi restano validi solo i simboli riconosciuti (croce e mezzaluna): Israele dovrebbe quindi utilizzare il solo cristallo in funzione protettiva.↩

- [31]Probabilmente per distinguerla dalla bandiera nazionale.↩

- [32]“Historical.” The Thai Red Cross Society. n.d. Web. 10-8-2014.↩

- [33]Bugnion, p. 9 (op. cit.)↩

- [34]Feuillet, Michel. “Palma” in Lessico dei simboli cristiani

. Roma: Arkeios, 2006. Pag. 83.↩

- [35]Chebel, Malek. “Palma” in Dizionario dei simboli islamici: riti, mistica e civilizzazione

. Roma: Arkeios, 1997. Pag. 252.↩

- [36]“India” Flags Of The World, 20 Nov. 2013. Web. 10-8-2014.↩

- [37]Fino al 1921 “Daodeshe” (道德社) “Society of Dao and Virtue”.↩

- [38]“Buddhism and Bön III: what is yungdrung?.” early Tibet. N.p., 30 Apr. 2008. Web. 18-8-2014.↩

- [39]Rabbow, “Sudan” in Dizionario dei simboli politici

, p. 306-307 (op. cit.)↩

- [40]“Sudan” Flags Of The World, 23 Nov. 2013. Web. 10-8-2014.↩

- [41]Feuillet, Michel. “Palma” in Lessico dei simboli cristiani

. Roma: Arkeios, 2006. Pag. 8.↩

- [42]“Zimbabwe” Flags Of The World, 9 Gen. 2013. Web. 10-8-2014.↩

- [43]Che non rappresenta cioè la lotta in sé, ma il fine ultimo della stessa, l’obbiettivo (instaurazione di uno stato socialista) da raggiungere.↩

- [44](EN) Dunlap, David. “Civil Defense logo dies at 67, and some mourn its passing.” The New York Times, 30 Nov. 2006. Web. 16-8-2014.↩

- [45]“International Committee of the Red Cross” Flags of the World. CRW Flags, 21 Giu. 2014. Web. 19-8-2014.↩

- [46]“International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies” Flags Of The World. CRW Flags, 21 Giu. 2014. Web. 19-8-2014.↩

- [47](EN) “UN Flag and Emblem” United Nations. Web. 16-8-2014.↩

- [48]International Banner of Peace (Roerich Movement flag) Flags Of The World. CRW Flags, 12-8-2011. Web. 21-08-2014.↩

- [49]La tonalità non è specificata ma è generalmente più scura di quella utilizzata per la croce rossa.↩

- [50](EN) “Roerich Pact and Banner of Peace” Nicholas Roerich Museum New York. Web. 19-08-2014.↩

- [51]“Croatia: Cultural Monuments” Flags Of The World. CRW Flags, 3 Gen. 2014. Web. 19-8-2014.↩

Bibliografia e fonti

- Convenzione di Ginevra del 1864: “Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna del 22 agosto 1864” Ginevra, 22 agosto 1864 (Wikisource).

- Convenzione di Ginevra del 1906: (EN) “Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field.” Ginevra, 9 luglio 1906 (ICRC).

- Convenzione di Ginevra del 1929: (EN) “Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field.” Ginevra 27 luglio 1929 (ICRC).

- I Convenzione di Ginevra del 1949: “Miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna – Convenzione (I)” Ginevra, 12 agosto 1949 (Wikisource).

- IV Convenzione di Ginevra del 1949: “Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili in tempo di guerra” Ginevra, 12 agosto 1949 (Wikisource)

- I protocollo aggiuntivo del 1977: “Protocollo aggiuntivo (I) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali” Ginevra, 8 giugno 1977;

- Convenzione dell’Aja 1954: “Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato“, L’Aja 12 maggio 1954 (Wikisource).

- (EN) “Regulations on the use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies” 20th Red Cross and Red Crescent International Conference (Vienna, 1965) and revised by the Council of Delegates (Budapest, 1991); International Committee of the Red Cross (ICRC).

- Bugnion, François, traduz. di Matteo Cavallo. (PDF) Verso una soluzione globale della questione dell’emblema. IV ed. Ginevra: ICRC, 2006. Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Piemonte. Web 27-7-2014.

- (EN) “The history of the emblems.” ICRC – Resource Center. International Committee of the Red Cross (ICRC), n.d. Web. 21-7-2014.

- Palumbo, Isodoro. “Il dibattito sulla bandiera.” Comitato Provinciale di Parma. Croce Rossa Italiana, n.d. Web. 27-7-2014.

- “Red Cross and Red Crescent Flags” Flags of The World. CRW Flags. 6 Giu. 2014, Web; 14-8-2014.

- “Geneva Convention Protocol Flags” Flags of the World. CRW Flags 20 Gen. 2012, Web; 16-8-2014.

- (EN) Gratien, Chris, Seçil Yılmaz. “Red Crescent Archives (Turkey).” HAZİNE. 13 Sett. 2013. Web. 26-7-2014.

- Rabbow, Arnold. Dizionario dei simboli politici

. Milano: Sugar, 1973. p. 178.

- “Blue Shield International” sito ufficiale.

L’autore, Silvio Dell’Acqua, è Cultore Italiano di Storia della Croce Rossa Internazionale (CISCRI) e si è avvalso -oltre che delle fonti sopraelencate- della preziosa consulenza del dott. Aldo Piccone, esperto di diritto dei conflitti armati e Consigliere Giuridico nelle Forze Armate della Croce Rossa Italiana.

Immagini

Copertina: © Dmitry Zimin/Depositphotos, 2013 (32632963)

- Jules Corvoisier, 1917 [PD] Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge/Commons;

- Sg.t Menzies, No. 2 Army Film & Photographic Unit. Cassino, 24-3-1944 [IWM] © Imperial War Museum

- Mstyslav Chernov/Unframe [CC-BY-SA 3.0] Commons;

- © T. Maltby [CC-BY-SA 2.0] Flickr;

- Lev Feliksovich Lagorio, 1885 [PD] Commons;

- [PD] Commons;

- Viktor Koretsky, 1940-50 c.a (cfr. Art of The Russias);

- [PD] collezione di L. Dzhepko, Commons;

- 1937 circa [PD] Commons;

- Juliette Humble/DFID. Kaga-Bandoro (Rep. Centrafricana), 26-11-2013 [CC-BY 2.0] Commons;

- Adolph B. Rice Studio, Richmond (VA) 17-8-1955 [PD] Library of Virginia/Commons;

- Bryan Costin, 17-8-2008 [CC BY-NC-SA 2.0] Flickr;

- Zoltan Kluger 6-6-1948 [PD] Commons;

- Sylvain Liechti, 12-7-2012 [CC-BY-SA 2.0] MONUSCO/Flickr;

- Deodar, Mosca, 10-7-2007 [CC-BY-SA 2.0] Common;

I-XXXI: le raffigurazioni delle bandiere sono © 2014 Silvio Dell’Acqua. Il simboli protetti da trattati internazionali sono utilizzati a solo scopo storico-divulgativo.