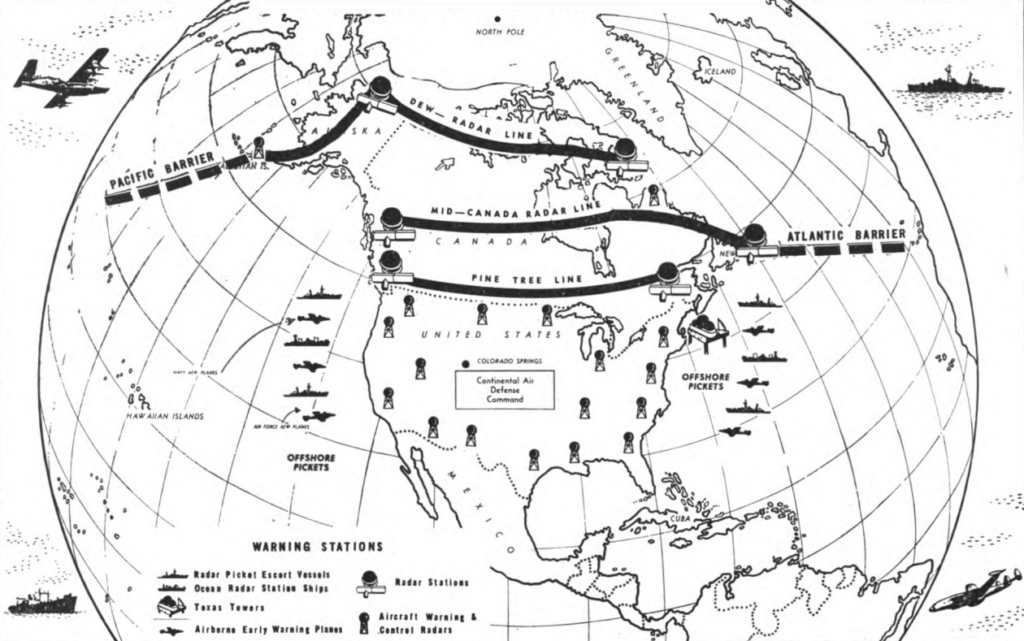

Una volta finita la Seconda Guerra Mondiale, le tensioni prodotte dalla divisione dell’Europa e dalla Guerra di Corea portarono l’Esercito statunitense a pensare e a sviluppare un sistema di difesa dello spazio aereo. Dal 1940 con l’accordo di Ogdensburg,[1] Stati Uniti e Canada avevano attuato una cooperazione militare per la difesa del Nord America, e l’accordo nato sotto la minaccia nazista proseguì anche quando la minaccia era diventata l’Unione Sovietica. Temendo le accresciute capacità militari sovietiche nel 1954 gli Stati Uniti crearono un proprio comando multi-forze[2] deputato alla difesa continentale che prese il nome di Continental Air Defense Command (CONAD), e negli stessi anni costruirono anche le prime reti radar con il Canada come la “Dew Line”, la “Pinetree Line” e la “Mid-Canada Line”.

La cooperazione tra la Royal Canadian Air Force (RCAF) e la United States Air Force (USAF) proseguì con piani di difesa integrati che portarono alla nascita, nel 1957, del North American Air Defense Command (NORAD) basato a partire dal 12 settembre a Colorado Springs, nello stato del Colorado. Otto mesi dopo, il 12 maggio 1958, fu ufficializzato il trattato del NORAD.

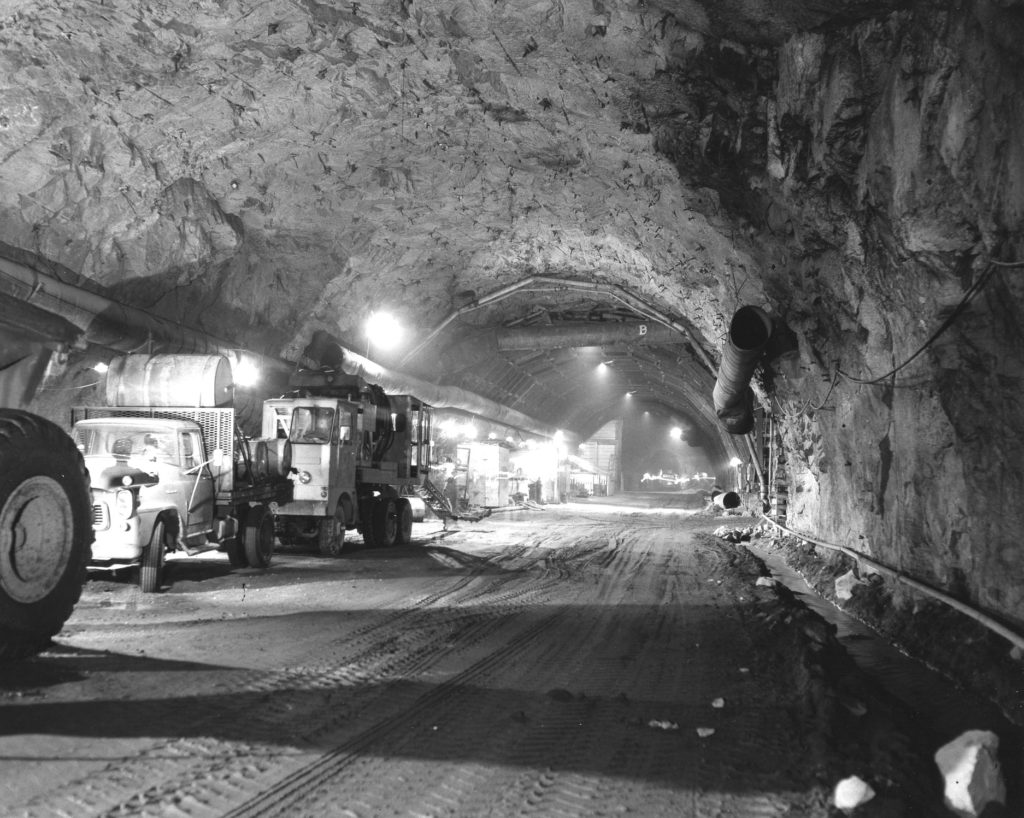

Il complesso di Cheyenne Mountain

Scopo del NORAD era ed è controllare e allertare lo spazio aereo da un attacco condotto da aerei, missili o veicoli spaziali nemici[4] e data l’importanza del compito il quartier generale a Colorado Springs fu letteralmente costruito dentro le Cheyenne Mountain:[5] finito di completare nel 1966 e situato a circa 500 metri sotto la roccia, era composto da quindici edifici che comprendevano le strutture di raccolta centrale dei sensori sparsi per il globo.[6]

Per fronteggiare la minaccia dei missili balistici sovietici, la cui paura era accresciuta dopo il successo dello Sputnik, fu costruito il Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS), sviluppato nei Lincoln Laboratory del MIT,[7] che doveva fornire un preavviso sufficiente a garantire il contrattacco americano e a mantenere quindi viva la minaccia della “mutua distruzione assicurata”. Il BMEWS inizialmente prevedeva tre basi radar: la prima a essere completata nel 1960 fu a Thule in Groenlandia (la stessa base che il 21 gennaio del 1968 fu vittima di un incidente del tipo “broken arrow”); la seconda nel 1961 a Clear in Alaska; la terza nel 1963 a Fylingdales Moor nel Regno Unito; tutte in grado di comunicare i dati in tempo reale al quartier generale alle Cheyenne Mountain e capaci teoricamente di rilevare i missili sovietici a distanza di 4 800 km, con il tracciamento utile alla stima del luogo di partenza, velocità, traiettoria e punto di impatto. Tutte informazioni fondamentali da trasmettere allo Strategic Air Command (SAC),[8] della USAF, situato a Omaha in Nebraska, per formulare un adeguato contrattacco.

Un sistema decisamente imponente, ognuna delle antenne del sistema AN/FPS-50 era grande quanto un campo da football americano e solo nel sito di Thule oltre alle quattro antenne c’erano dieci console di monitoraggio e apparecchiature elettroniche contenenti qualcosa come 315 000 transistor e 700 chilometri di cavi. A processare quella mole di dati ci pensava, tra gli altri, il computer 7090 orgoglio della International Business Machines Corporation, meglio nota come IBM, contribuendo così a rappresentare in modo intellegibile i dati raccolti dai radar.

Alla mezzanotte del 30 settembre del 1960 il BMEWS divenne operativo grazie ai dati ricevuti dalla base di Thule. Pochi giorni dopo, il 5 ottobre il primo presidente dell’IBM Thomas John Watson era in visita al quartier generale delle Cheyenne Mountain. Watson, insieme a Peter G. Peterson e a Charles H. Percy della Bell & Howell, visitò anche la war room dove gli fu mostrato il monitor principale e illustrato il significato dei segnali d’allarme:

- livello 1 – bassa minaccia.

- livello 2 – segnale significativo, prestare attenzione.

- livello 3 – segnale certo in viaggio verso di noi, verificare che non si tratti di un falso allarme dovuto a meteore, aurora boreale o altro fenomeno cosmico. Allertare i vertici del NORAD, sia Washington D.C. sia a Ottawa, e il SAC[9]

- livello 4 – apparentemente sotto attacco nemico, avvisare il SAC di preparare il contrattacco con missili balistici intercontinentali e far decollare i bombardieri strategici.

- livello 5 – l’allerta massima, probabilità del 99,5% di missili balistici intercontinentali diretti verso gli Stati Uniti.

Agli ospiti fu spiegato che al livello 5 sarebbero comparse anche le informazioni relative a dimensioni e forza dell’attacco, con la localizzazione dei bersagli e il tempo rimanente prima dell’impatto. Mentre era in corso la visita, e a Peterson era stato concesso di sedersi alla postazione del comandante, il livello d’allerta iniziò a salire rapidamente dal livello 1 al livello 5: l’America era sotto attacco. I militari iniziarono un frenetico andirivieni dalla war room, Watson e gli altri ospiti furono accompagnati alla porta: all’interno di una montagna lontano da familiari e persone amate, Watson e gli altri erano in preda all’incredulità e alla paura nera che fosse scoppiata la guerra atomica. Nella war room intanto si era attivata la catena di comando; le chiamate erano effettuate sulle linee protette dei telefoni “rossi”, ed era stata usata la parola in codice “Coca color”. Il comandante del NORAD, generale Laurence S. Kuter, era in quel momento in volo su un C-180 a 5 486 metri di quota tra gli stati del Minnesota e Sud Dakota; il suo vice, il generale canadese[10] Roy Slemon lo chiamò per comunicargli «Capo, abbiamo una bella grana»;[11] Kuter si mise in contatto con le altre war room, mentre nel Cheyenne Mountain al comando restava Slemon.

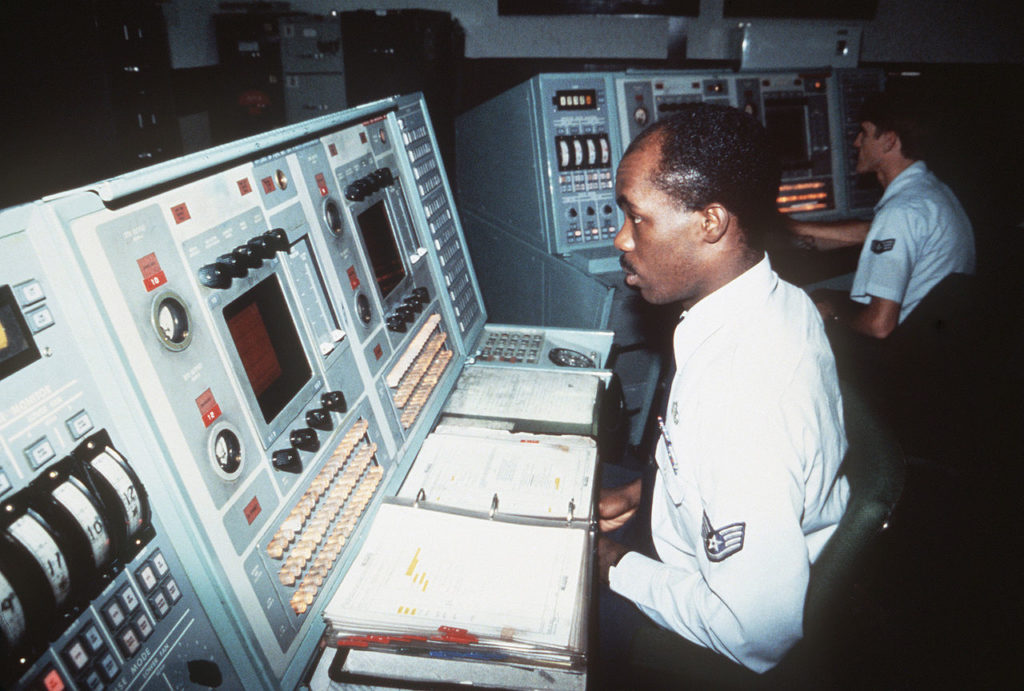

!["Command post for all NORAD [North American Aerospace Defense Command] operations, including the Command's surveillance and warning sensors around the globe." Caption from U.S. Information Agency photo. This and the next two photos were taken about 1982 so the depiction of NORAD facilities may not correspond exactly to arrangements during 1979-1980.

Source: National Archives, Still Pictures Branch, RG 306-PSE, box 79](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2020/04/norad-war-room-1024x724.jpg)

La tensione era alle stelle eppure c’era qualcosa che non tornava: per quanto il numero di missili diretti verso gli Stati Uniti continuava a crescere, non si formavano sullo schermo le traiettorie e gli obiettivi degli stessi. Al SAC tentarono di contattare la base di Thule per verificare non si trattasse di falso allarme, ma non ricevettero risposta. Nel mentre Slemon ebbe una provvidenziale intuizione. Chiamò il capo dell’intelligence del NORAD, generale di brigata aerea Harris Hull, e gli chiese «Dov’è Chruščëv?», «A New York» rispose Hull; «Hai qualche indizio che confermi l’allarme del radar?», «No signore». Slemon fu rincuorato. Era decisamente improbabile che i sovietici avessero lanciato un attacco proprio mentre Chruščëv era su suolo americano. Chruščëv doveva infatti prendere parte all’assemblea delle Nazioni Unite, quella in cui il 12 ottobre passò alla storia per essersi tolto la scarpa per protesta contro le accuse di “imperialismo” (rivolte all’URSS dal delegato filippino). Slemon pensò anche che il BMEWS era entrato in funzione solo pochi giorni prima e quindi erano probabili degli errori; infine, stando a Hull, il numero di missili segnalati dal BMEWS andava decisamente ben oltre ogni stima sulle capacità militari sovietiche. A differenza del SAC, Slemon riuscì a contattare la base di Thule: i segnali provenivano da sopra la Norvegia ma non vi erano dati sulla velocità di avvicinamento di questi segnali agli Stati Uniti. Si trattava di un falso allarme, come scoprì anche il SAC quando finalmente riuscì a contattare la base di Thule su una linea telefonica normale; il cavo sottomarino di quella “sicura” era stato apparentemente danneggiato dal ghiaccio. Lo stato di allarme cessò, e Watson poté tornare alla sua IBM, mentre il suo computer 7090 fu poi usato da Von Braun nel programma Mercury della NASA.

Cosa era successo? Il sorgere della Luna in Norvegia determinava un continuo rimbalzo delle eco dei radar che il software del BMEWS interpretò come oggetti multipli in volo. Più che un malfunzionamento l’errore era dovuto all’eccessiva potenza del radar: progettato per intercettare oggetti nel raggio di 3 000 miglia, circa 4 828 chilometri, le antenne della stazione di Thule avevano in realtà captato i segnali della Luna distante 384 400 chilometri e il software li aveva divisi per il range su cui era impostato, da qui i massicci segnali di oggetti in volo verso gli Stati Uniti. Nel dicembre del 1960 gli addetti del Lincoln Laboratory si recarono a Thule per approfondire una serie di problemi tra cui l’eco della Luna, risolti a partire dal 21 gennaio 1961. I tecnici continuarono a lavorare al BMEWS, che aveva i suoi difetti come si è scoperto una volta de-secretati i rapporti del NORAD di quegli anni.

Quello del 5 ottobre 1960 non fu il solo falso allarme nella storia del North American Air Defense Command. Il 9 novembre del 1979 i computer del NORAD diedero l’allarme di un attacco proveniente dai sottomarini sovietici, ma mentre gli addetti militari si attivavano non c’erano evidenze dai satelliti e quindi l’allerta cessò. Si scoprì che per errore era stato caricato il nastro di una simulazione di guerra, che doveva servire per un test, dentro il computer del sistema di allarme rapido. Praticamente la simulazione giusta nel computer sbagliato.

Un altro grande falso allarme si ebbe pochi mesi dopo, alle ore 02:30 del 3 giugno 1980. Dal Cheyenne Mountain Operations Center del NORAD partì l’allarme di un attacco sovietico, allertando il Pentagono e la sua base-bunker nota come Site R all’interno delle Raven Rock Mountain, in Pennsylvania. Da sei mesi era iniziata l’invasione sovietica dell’Afghanistan e la tensione tra le due superpotenze era tornata ai massimi livelli. Gli equipaggi dei bombardieri strategici corsero ai lori aerei, le chiavi di sicurezza per il lancio delle testate atomiche rimosse, l’Air Force One era pronto al decollo d’emergenza e la Federal Aviation Administration preparò l’ordine di atterraggio immediato di qualsiasi volo commerciale sopra gli Stati Uniti. Il consigliere per la sicurezza nazionale Zbigniew Brzezinski stava in quel momento dormendo e fu svegliato dallo squillare del telefono; il suo assistente militare, il generale William Eldridge Odom, lo informò che 220 missili erano diretti verso gli Stati Uniti. Brzezinski chiese a Odom di ottenere una conferma dell’attacco e il generale lo richiamò per comunicargli che i missili non erano 220 ma 2.200. Brzezinski si trovava a Washington e pensò che entro pochi minuti sarebbe tutto finito; non svegliò la moglie, preferendo morisse pacificamente nel sonno e si preparò a chiamare il presidente Carter per raccomandare un contrattacco americano. A questo punto Odom chiamò una terza volta: si scusò dicendo che si trattava di un falso allarme. Le indagini rivelarono che la causa fu un malfunzionamento di un chip da 49 centesimi di dollari, che aveva sostituito nei suoi messaggi di sorveglianza degli 0 con un 2: da zero missili in volo verso gli Stati Uniti a 220 e poi 2200 fu un attimo. Questi sono solo alcuni dei falsi allarmi, più o meno gravi, occorsi durante la Guerra Fredda. Anche sull’altro lato della cortina di ferro non mancarono, tra cui è noto l’episodio del 26 settembre 1983 di cui fu protagonista Stanislav Petrov. Quella volta fu il sistema sovietico a essere ingannato dal riflesso del sole sulle nuvole, diramando l’allarme di cinque missili diretti verso l’URSS. Petrov pensò che era improbabile che gli Stati Uniti scatenassero la guerra atomica con soli cinque missili e lo considerò un falso allarme, senza attivare la catena di comando per il contrattacco.

Non è dato sapere quanto effettivamente vicini siamo andati all’estinzione di massa. Le strutture militari da ambo le parti erano addestrate a cercare conferme dell’attacco prima di scatenare la violenta reazione nucleare, ma in un contesto di tensione anche il più banale degli incidenti poteva avere conseguenze disastrose. La Guerra Fredda è finita ma non la minaccia nucleare. La Federazione Russa conserva il primato di maggior arsenale nucleare con 6 500 testate, seguita dagli Stati Uniti con 6 185; a netta distanza ci sono la Francia con 300, la Cina con 290, Regno Unito con 215, Pakistan con 150, India con 140, Israele con 80 e ultima la Corea del Nord con 15.[12] L’Orologio dell’Apocalisse[13] in cui le ore 00:00 rappresentano la fine del mondo, indica dal 2018 che mancano due minuti alla mezzanotte e dal 23 gennaio 2020 è scattato avanti ancora di venti secondi. Sarebbe meglio per tutti portare indietro quelle lancette. ∎

Note

- [1]Ogdensburg è una piccola cittadina nel nord dello stato di New York situata al confine con il Canada.↩

- [2]Riguardava unità di tutte le forze armate: Esercito, Marina e Aviazione.↩

- [3]Immagine da Annual Report of the Secretary of Defense. July 1, 1958 to June 30, 1959, pag. 6, fig. 2.↩

- [4]Il NORAD è sottoposto a revisioni e dal 2006 ha aggiunto l’allerta marittima ai suoi compiti; oggi il nome del NORAD sta per “North American Aerospace Defense Command”.↩

- [5]Il complesso prende il nome di Cheyenne Mountain Operations Center (CMOC).↩

- [6]Oggi il complesso delle Cheyenne Mountain è una base di comando alternativa, il quartier generale del NORAD è stato spostato nel 2006 alla base Peterson, situata sempre a Colorado Springs.↩

- [7]Il Massachussets Institute of Technology, spesso considerato il miglior politecnico al mondo, ha nei laboratori Lincoln un’unità specifica dedica alla sicurezza nazionale.↩

- [8]Il SAC deteneva il compito di gestire le forze aeree strategiche ovvero bombardieri a lungo raggio con testate atomiche e missili intercontinentali. Nel 1992 è stato sostituito dallo United States Stregic Command abbrevviato in USSTRATCOM.↩

- [9]Il SAC in ogni caso tramite una telecamera a circuito chiuso osservava 24 ore su 24 il monitor del NORAD.↩

- [10]All’epoca il grado di Slemon era in reltà Air Marshal, equivalente del nostrano generale di divisione aerea↩

- [11]L’originale fu «Chief, this is a hot one».↩

- [12]Per il report sugli arsenali atomici si può consultare https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/↩

- [13]Doomsday Clock: orologio dell’apocalisse. Si tratta di un indicatore del rischio di guerra atomica ideato dal Bulletin of The Atomic Scientists dell’Università di Chicago nel 1947, che consiste in un orologio metaforico in cui la mezzanotte rappresenta la fine del mondo mentre i minuti precedenti rappresentano la distanza ipotetica da tale evento.↩

Bibliografia e fonti

- Bucchi Massimiano, Sbagliare da professionisti, Milano, Rizzoli, 2018.

- Cheyenne Mountain in Visit Colorado Springs. Web.

- Historical Summary 1962-63, parti declassificate disponibili su North American Aerospace Defence Command. Web.

- Agatha C. Hughes, Thomas Parke Hughes Systems, Experts, and Computers: The Systems Approach in Management and Engineering, World War II and After, MIT Press, 2011.

- Melvin L. Stone, Gerald P. Banner, Radars for the Detection and Tracking of Ballistic Missiles, Satellites, and Planets, Internet Archive.Web.

- Moora Robert L, BMEWS TAKES SHAPE … ON SCHEDULE, in Electronic Age, autumn 1960

- Nuclear missile warning system, 1965, Science Photo Library. Web

- Stevens Matt, Mele Christopher, “Causes of False Missile Alerts: The Sun, the Moon and a 46-Cent Chip” in The New York Times, 13 gennaio 2018. Web.

- 7090 Data Processing System, IBM Archives. Web.

- Jacques Berleur, Andrew Clement, Richard Sizer, Diane Whitehouse, The Information Society: Evolving Landscapes, Springer Science & Business Media, 2013.

- The 3 A.M. Phone Call in National Security Archive. Web.

- Disarmament Agency, United States. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. 14-15-16 agosto 1961. Web.

- Schlosser Eric, Comando e Controllo, Mondadori, 2015.

- Schlosser Eric, “World War Three, by Mistake” in The New Yorker, 23 dicembre 2016. Web.

Hai un po’ di tempo per me? Allora ti canterò una canzone

di 99 palloncini e del loro viaggio per l’orizzonte Nena

99 Luftballons (99 palloncini) è un brano musicale della cantante tedesca Nena e della sua band uscito come singolo nel 1983, divenuto un successo internazionale ed una delle più famose canzoni di protesta dell’epoca della guerra fredda. La sua storia inizia a Berlino Ovest, una exclave occidentale nel cuore della Repubblica Democratica Tedesca nata come risultato della spartizione della città in “settori” di occupazione tra Alleati e Unione Sovietica alla fine della seconda guerra mondiale. Tutto intorno, un muro invalicabile divideva la vetrina del mondo capitalista dal grigiore della dittatura: quando nella Berlino libera e traboccante di luci si teneva un concerto rock, al di là dello sbarramento i ragazzi dell’Est si accalcavano sotto al “muro” sfidando i cordoni di sicurezza della Volkspolizei, nella speranza di percepire qualche folata di musica trasportata dal vento.[1]

1 – Postdamerplatz, 1986: Berlinesi dell’ovest sotto il lato occidentale del muro. Oltre, i territori della DDR.

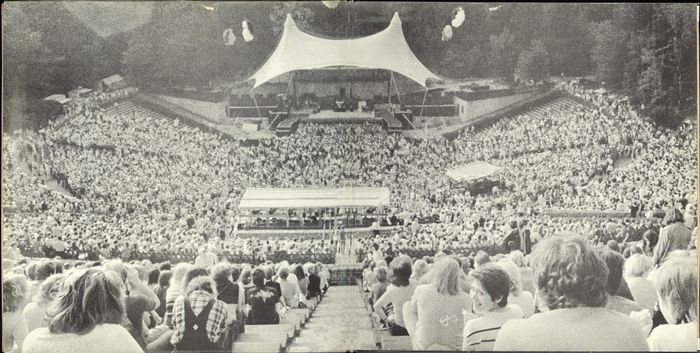

Anche lo “European Tour 1982” dei Rolling Stones fece tappa nel baluardo occidentale di Berlino Ovest. Il concerto si tenne la sera dell’8 giugno al Waldbühne, anfiteatro all’aperto costruito nel 1936 per le manifestazioni di propaganda nazista[2] che dopo la guerra divenne luogo per concerti rock e spettacoli di ogni genere, ma senza più l’ombra della svastica. Tra i fortunati spettatori al di qua del muro c’era il musicista Carlo Karges (1951 — 2002), che abitava proprio di fronte al Waldbühne. Fondatore ed ex membro del gruppo progressive rock “Novalis”, Karges si era trasferito a Berlino dove era entrato a far parte della band epònima[3] della cantante tedesca Gabriele Susanne Kerner, nota come “Nena”.

2 – Il concerto dei Rolling Stones al Waldbühne l’8 giugno del 1982.

3 – Guardie di confine (Grenztruppen) della DDR su una torre di osservazione, 1984.

Durante il concerto dei Rolling Stones, come già in altre città del tour, furono liberati grappoli di palloncini colorati che presero a volare verso l’orizzonte trascinati dal vento. Mentre osservava i palloncini allontanarsi, a Karges — noto per essere un grande bevitore[4] — sembrò che questi si raggruppassero a formare dapprima una massa indistinta e poi qualcosa che somigliava a… un’astronave! Pensò a come avrebbero reagito ad una simile scena quei paranoici dell’Est: magari avrebbero dato l’allarme, pensando di trovarsi di fronte ad una nuova arma segreta; magari avrebbero scatenato una guerra, per quei palloncini. Pensò che sarebbe stato il soggetto ideale per una canzone da proporre alla nuova band. All’epoca Berlino (Ovest, naturalmente) era considerata la capitale culturale della Neue Deutsche Welle o NDW, “nuova onda tedesca”,[5] un genere musicale nato in Germania nel 1976 e che andava diffondendosi in Europa (Italia compresa) con nomi come Alphaville (quelli di Forever Young per capirci), i Trio (quelli di Da da da, ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha[6] , l’austriaco Falco (Der Kommissar ) e l’eccentrica Nina Hagen con il suo gruppo, gli Automobil, solo per citarne alcuni.

4 – Nina Hagen nel 1981

Originata dall’incontro tra la “new wave” britannica ed il punk rock degli anni ’70, la musica NDW era caratterizzata dall’uso massiccio (ma non esclusivo) di testi in tedesco, spesso ironici quando non demenziali, ma non privi di una sottile critica sociale e politica ereditata dal punk. Anche la band di Nena seguiva questo filone e una canzone su un grappolo di palloncini colorati che scatenavano un conflitto tra superpotenze dovette sembrare loro perfetto. La melodia, allegra e ritmata, fu composta dal tastierista del gruppo Jörn–Uwe Fahrenkrog–Petersen mentre Carlo Karges, cui va riconosciuta la paternità dell’idea, scrisse un testo su novantanove palloncini che volano via nel cielo, ma vengono scambiati per una specie di astronave (un «UFO dall’universo») facendo scattare un allarme early warning:

‘ne Fliegerstaffel hinterher

Alarm zu geben, wenn’s so waer

Dabei war’n da am Horizont

Nur neunundneunzig Luftballons

una pattuglia di aerei

a dare l’allarme, se fosse stato vero

ma invece all’orizzonte

solo novantanove palloncini.

La cosa inquietante è che sarebbe accaduto davvero di lì a pochi mesi, nel settembre del 1983. Non si trattava di palloncini, ma fu il bagliore del sole tra le nuvole in alta quota ad essere scambiato da un satellite sovietico per il lancio di un missile balistico americano. Scattò l’allarme nella sala di controllo, in un bunker vicino a Mosca; dopo pochi istanti il computer segnalava altri quattro missili diretti verso la Russia. In un equilibrio basato sulla deterrenza della mutua distruzione assicurata era il tipo di incidente che poteva scatenare una guerra nucleare globale: il disastro fu evitato solo grazie al sangue freddo e la lucidità del tenente colonnello della difesa aerea Stanislav Petrov, che quella notte era di turno al bunker e — intuendo che qualcosa non tornava — contrassegnò l’evento come “falso allarme” evitando di attivare la catena di comando. Paradossalmente Petrov non aveva ritenuto verosimile che gli USA attaccassero con “solo” cinque missili: avrebbe significato un danno estremamente limitato a fronte della inevitabile, devastante reazione sovietica. I minuti che seguirono gli avrebbero dato ragione.

5 – Caccia intercettore sovietico MiG-23MLD degli anni ’80.

Nella storia raccontata dalla canzone invece non c’è uno Stanislav Petrov e la situazione precipita vorticosamente, accompagnata da un aumento del ritmo della musica. Si alzano in volo novantanove caccia per intercettare l’oggetto sconosciuto; sono solo palloncini ma nessuno vuole rinunciare all’opportunità di essere un eroe: «Jeder war ein grosser Krieger», ognuno era un grande guerriero, «Hielten sich fuer Captain Kirk», si credevano come il Capitano Kirk (citando così anche la saga fantascientifica “cult” di Star Trek[7]). Così, piuttosto che tornare a mani vuote sparano ai palloncini ma i “vicini”, ovvero i paesi dall’altra parte del muro, non erano stati avvisati e sentendosi a loro volta attaccati rispondono al fuoco: «Dabei schoss man am Horizont / auf neunundneunzig Luftballons», all’orizzonte si sparò per novantanove palloncini. Nella strofa successiva sono novantanove i Kreigminister, i “ministri della guerra” che, «con fiammiferi e taniche di benzina» alla mano (metafora dell’interventismo sconsiderato), presero la reazione come pretesto per dichiarare guerra:

dass es einmal soweit kommt

wegen neunundneunzig Luftballons

Gente, chi l’avrebbe mai pensato

che si sarebbe arrivati così lontani

per novantanove palloncini?

6 – Lancio di un missile Pershing.

Il tema era molto sentito allora: l’Europa si veniva infatti a trovare al centro di una profonda crisi tra gli Stati Uniti di Reagan e l’Unione Sovietica, tale da portare il “Doomsday Clock” del Bulletin of The Atomic Scientists a indicare 3 minuti dalla mezzanotte.[8] Erano gli anni dell’invasione dell’Afghanistan, del riarmo nucleare e della questione degli “euromissili” che aveva spostato sull’Europa il fronte della guerra fredda. L’Unione Sovietica aveva iniziato dalla fine degli anni ’70 un programma di dispiegamento di missili nucleari a media gittata SS20, il cui bersaglio operativo era chiaramente l’Europa occidentale. L’intento era quello di creare tensioni all’interno dell’Alleanza Atlantica, facendo pressione sui paesi europei che si vedevano così direttamente coinvolti senza però poter beneficiare della protezione dei sistemi difensivi americani (il cosiddetto ombrello atomico[9]): in pratica, fece notare Mitterand, gli Stati Uniti stavano facendo la guerra fredda a rischio dell’Europa. Dopo infruttuose trattative, nel 1983 la NATO rispose installando 500 nuovi missili americani MGM–31 “Pershing” dislocati tra Gran Bretagna, Italia e Germania occidentale, nonostante il trattato per la limitazioni delle armi strategiche SALT II del ’79.[10] Che era esattamente ciò che volevano alcuni governi europei, ai quali l’indotto economico di questa massiccia presenza militare americana non dispiaceva affatto. Giulio Andreotti disse una volta della cortina di ferro: «amo talmente la Germania da essere felice che ve ne siano due».[11] I movimenti pacifisti invece protestarono con forza, organizzando manifestazioni in tutta Europa che andavano a sommarsi —anche in Italia[12]— a quelle in sostegno di Solidarność, il sindacato polacco messo fuorilegge dal regime.

7 – Germania, dicembre 1982: proteste di massa contro la decisione della NATO di impiegare i missili Pershing II e Cruise in Europa.

Nel frattempo, al 36º Festival del cinema di Cannes del 1983 veniva presentato fuori concorso il film War Games – Giochi di Guerra (USA, regia di John Badham) che racconta di un giovane hacker che, introdottosi nei sistemi del NORAD, attiva involontariamente un falso allarme nucleare le cui conseguenze sfuggono al controllo: come i palloncini di Karges la pellicola rifletteva il timore reale che, in un clima di costante minaccia atomica, un banale incidente o un errore umano potesse innescare una serie di processi che in pochi minuti avrebbero portato all’apocalisse. L’incubo dell’ordigno “fine di mondo”, descritto con amara ironia nel Dottor Stranamore di Kubrik del 1964, non era poi così lontano dalla realtà. Il finale della canzone descrive la consapevolezza che una guerra tra le due superpotenze avrebbe portato al reciproco annientamento di entrambe le parti, a prescindere da chi l’avesse iniziata e perché. Dopo novantanove anni di guerra senza vincitori né vinti, resta infatti solo un mondo in rovina e l’immagine un po’ retorica del palloncino che vola via:

Denk’ an Dich und lass’ ihn fliegen

penso a te e lo faccio volare.

Del brano furono realizzati due videoclip: dopo un primo low–cost ripreso durante un’esibizione dal vivo ne fu girato un secondo nella base militare di Harskam nei Paesi Bassi, nel quale si vede la ventiduenne Gabrielle, mani in tasca e acconciatura cotonata, camminare disinvoltamente tra palloncini e fumogeni colorati. 99 Luftballons uscì nel 1983 come secondo singolo della band su etichetta CBS. Sul lato B, il brano Ich Bleib’ Im Bett. Fu un successo: il disco balzò al primo posto delle classifiche di vendita in Germania rimanendovi per ben 32 settimane e scalò quelle di altri paesi europei (1º posto in Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera; 2º posto in Francia, 4º in Norvegia, 10º in Spagna) conquistando la 1ª posizione anche nella “European Hot 100 Singles” e due “dischi d’oro”, assegnati in Germania (>250 mila copie vendute) e Francia (>500 mila copie). In Italia raggiunse un ragguardevole 21º posto nella hit parade settimanale verso la fine dell’83. Ma il successo non si fermò all’Europa, fu mondiale: nonostante l’idioma, insolito per le classifiche internazionali, nell’84 raggiunse il 1º posto anche in Australia, Nuova Zelanda e nella classifica dei dischi di importazione in Giappone. Infine, per la prima volta nella storia della musica, un disco cantato in tedesco entrava nelle classifiche di vendita USA, raggiungendo il 2º posto nella “Hot 100” della rivista Billboard, il 1º in quella di Cash Box e portando a casa il disco d’oro della RIAA per il milione di copie: un vero fenomeno.

8 – La discoteca “Sound” negli anni’ 70, all’epoca dei fatti narrati nel romanzo Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino.

A far conoscere il brano in America fu determinante il contributo di una “fan” dei Nena, tale Christiane Vera Felscherinow meglio nota come la “Christiane F.” del libro autobiografico Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ovvero Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, nel quale raccontava con crudo realismo le proprie esperienze con la droga e la prostituzione giovanile nella Berlino degli anni ’70. Sia il libro, sia l’omonimo film che ne fu tratto con la regia di Uri Edel e la colonna sonora di David Bowie (che comprende una versione in tedesco di Hero) ebbero grande successo rendendo Christiane famosa in tutto il mondo occidentale. Pure lei, nel frattempo, si era data alla Neue Deutsche Welle pubblicando nel 1982 il suo primo disco Gesundheit![13] Nel 1983 si trovava invece a Los Angeles per la promozione del film Christiane F. — Noi I Ragazzi Dello Zoo Di Berlino e fu ospite, insieme alla già citata cantante Nina Hagen (quella degli “Automobil”), della trasmissione radiofonica Rodney on the ROQ condotta dal celebre disc–jockey Rodney Bingenheimer sulla radio alternative rock “KROQ–FM 106.7 FM”. Rodney era un punto di riferimento sulla scena rock, punk e new wave americana e aveva promosso band emergenti che sarebbero entrate nella storia della musica come i Blondie, The Clash, Sex Pistols, Ramones, Duran Duran e molti altri.[14] Gli ascoltatori che telefonavano in trasmissione chiedevano alle ragazze che musica ascoltassero loro, e Christiane tirò fuori una audiocassetta che si era portata dalla Germania: conteneva 99 Luftballons di Nena. A Rodney quel pezzo di musica pop tedesca piacque molto e decise di metterlo in programmazione anche nei giorni seguenti. Fu così che sarebbe diventato una hit in America.

99 palloncini rossi

9 – «99 red balloons»

Visto il successo internazionale, alla casa discografica si pensò di fare il “bis” e fu chiesta alla band una versione in inglese. Tradurre una canzone in un’altra lingua però non è affatto semplice, poiché per ottenere qualcosa di altrettanto cantabile bisogna rispettarne per lo meno la scansione metrica. Se poi si vuole che la canzone tradotta sia anche bella, diventa tutto più difficile.[15] Nessuno dei membri del gruppo, nonostante parlassero tutti correttamente l’inglese, era riuscito a produrre qualcosa di accettabile. Chiesero aiuto agli amici e ad un professore universitario, ma nulla: 99 Luftballons sembrava intraducibile, almeno da un punto di vista musicale. I produttori chiesero aiuto a diversi professionisti dell’ambiente e una audiocassetta con la canzone originale (in tedesco) finì in mano all’autore irlandese Kevin McAlea che in quegli anni suonava anche come tastierista nel gruppo progressive–rock “Barclay James Harvest”, particolarmente seguito in Germania (tra l’altro sarebbe stata, quattro anni dopo, la prima rock band occidentale ad esibirsi a Berlino Est). Kevin, che invece non conosceva bene il tedesco, chiese ad un amico di spiegargli il senso generale della canzone e quindi prese a riscriverla da capo su una busta di carta (che giura di avere ancora), preoccupandosi più della resa musicale che del significato letterale: «penso che l’errore nei precedenti tentativi fosse stato di cercare la corrispondenza al testo originale. Ero più interessato al suono delle parole che ad ogni altra cosa.»[16] Nella versione in tedesco non si faceva nessun riferimento al colore dei palloncini[17] ma per evidenti ragioni di metrica —e non come riferimento al comunismo come vorrebbe la leggenda— nella traduzione i novantanove palloncini diventarono rossi (ninety–nine red balloons).[18] Il testo ricalca il significato originale, mantiene anche la citazione al Capitano Kirk di Star Trek («Everyone’s a Captain Kirk») ma si tratta di una riscrittura completa. Tutto inizia in modo quasi surreale, in un piccolo negozio di giocattoli dove due ragazzi comprano dei palloncini per liberarli in cielo:

Buy a bag of balloons with the money we’ve got

Set them free at the break of dawn

‘till one by one they were gone

compriamo un sacchetto di palloncini

/ con i soldi che abbiamo,

li liberiamo alle prime luci dell’alba,

finché, uno a uno, se ne sono andati.

10 – «Set them free at the break of dawn / ‘till one by one they were gone»

Alcuni «bachi nel software» in una vicina base militare fanno sì che i palloncini vengano scambiati per una minaccia, facendo svegliare all’istante la macchina bellica: «panic bells, it’s red alert / there’s something here from somewhere else». Il testo in inglese è più vago, non fa riferimento specifico alla situazione europea, ha un tono più satirico e giocoso. Sembra quasi una filastrocca:

Ninety–nine ministers meet

To worry, worry, super scurry

Call the troops out in a hurry

novantanove ministri si incontrano,

per preoccuparsi, preoccuparsi, precipitarsi,

inviare le truppe in gran fretta.

I caccia decollano prontamente («scramble[19] in the summer sky») e la guerra che ne segue porta alla distruzione totale. Poi, il finale: «It’s all over», è tutto finito; della città non resta che polvere e l’ultimo palloncino diventa testimonianza di un mondo che non c’è più.

Just to prove the world was here

And here is a red balloon

I think of you, and let it go

solo per dimostrare che il mondo è esistito,

ed ecco un palloncino rosso,

penso a te e lo lascio volare.

McAlea ricorda che i membri della band furono molto soddisfatti del testo, tanto che registrarono e pubblicarono immediatamente il pezzo. Negli Stati Uniti, curiosamente, la versione in inglese non riuscì a raggiungere i volumi di vendita di quella in tedesco (probabilmente gli americani si erano anche un po’ stancati di sentirla) ma conquistò il primo posto in Canada, sia nella classifica di vendita dei singoli che in quella dei passaggi radiofonici, aggiudicandosi un disco di platino per le centomila copie vendute. Ma il successo più sorprendente fu nel vicino Regno Unito ed in Irlanda, dove la versione originale era stata un po’ ignorata dal mercato: 1º posto in entrambi i paesi e nuovo disco d’oro per le oltre 500 mila copie vendute sul mercato britannico; infine in Sudafrica raggiunse il 3º posto nella classifica di Springbok Radio. Nonostante i risultati e l’entusiasmo iniziale, i Nena ben presto disapprovarono questa versione in inglese. Nel marzo dell’84 il tastierista e co–autore Jörn–Uwe Fahrenkrog–Petersen in una intervista per la rivista britannica No. 1 disse: «Fu un errore. Penso che la canzone perda qualcosa nella traduzione e tutto sembri sciocco.»[20] Anche Nena, questa volta sulla rivista Record Mirror, affermò di non essere completamente soddisfatta, che il pezzo risultava «troppo sfacciato» per un gruppo che non voleva essere associato alla musica di protesta.[21] In oltre 500 concerti, Nena non cantò mai dal vivo 99 Luftaballons in inglese, nemmeno in Gran Bretagna. Entrambe le versioni furono però incluse nell’omonimo album 99 Luftballons[22] del 1984 (una raccolta di brani tratti dai due precedenti album, Nena del 1983 e ? (Fragezeichen) del 1984, con alcune versioni in inglese degli stessi).

La canción de los globos

11 – Etichetta di una edizione messicana (Epic).

In quegli anni non era poi così raro che i titoli dei brani, nei paesi sudamericani, venissero tradotti in castigliano.[23] Ad esempio, la celeberrima Another Brick in The Wall dei Pink Floyd divenne Otro Ladrillo En La Pared in una edizione messicana dell’album[24] e Thriller di Michael Jackson divenne Espeluznante (lett. “orripilante”) nell’edizione argentina,[25] solo per citare due brani tra i più famosi. Anche il titolo 99 Luftballons venne tradotto in 99 Globos, mentre quello della versione inglese 99 Red Balloons divenne 99 Globos Rojos; in due edizioni messicane il brano viene addirittura citato come La cancion de los globos.[26] Come d’uso la traduzione si fermò al titolo, i Nena non incisero una versione ufficiale in spagnolo. Fu però qualcun’altro a farlo al posto loro: nel 1984 uscì in Argentina una cover dei Malvaho, gruppo argentino specializzato in musica disco che già aveva firmato (tra gli altri) un rifacimento in spagnolo di Bollicine di Vasco Rossi, intitolato Burbujitas.[27] Questa versione era intitolata 99 Globos come quella di Nena, gli arrangiamenti erano pressoché identici ma la voce era di tale Karina[28] e le parole interamente in spagnolo. Anche questa volta si tratta di una nuova traduzione, più simile forse alla versione in inglese (senza negozio di giocattoli e Capitano Kirk però): il testo dei Malvaho è molto più inquietante e diretto nel puntare il dito contro i juegos de poder (giochi di potere) e la futilità delle ragioni che possono causare un guerra. Se Nena ritenne la versione in inglese troppo “sfacciata”, chissà cosa avrebbe detto di questa. La canzone inizia con quello che sembra un disperato messaggio ai sopravvissuti:

quiero que oigas un mensaje

acerca de unos globos que

van camino al horizonte

Se ancora mi puoi ascoltare

voglio che ascolti un messaggio

riguardo ad alcuni palloncini che

vanno verso l’orizzonte

I palloncini attirano l’attenzione di un non precisato “esercito” che tenta ripetutamente di intercettare l’oggetto volante, palesando così tutta la propria ottusa stupidità:

le pidieron varias veces

pero no comprendían que

noventa y nueve globos eran

«altolà identificarsi»

chiesero loro varie volte

però non capivano che

erano novantanove palloncini.

12 – Truppe argentine alle Falkland nel 1982.

In Argentina pesavano ancora sulla coscienza popolare i fatti di solo due anni prima, quando la giunta militare fascista retta dal generale Leopoldo Galtieri trascinò il paese nella disastrosa guerra delle Falkland contro il Regno Unito «per delle isole vuote e per qualche pecora», come sintetizzò in maniera efficace il calciatore argentino Diego Armando Maradona nell’85.[29] La reazione britannica all’occupazione delle isole fu repentina e schiacciante: la sconfitta contro l’Impero della Thatcher, che costò la vita a 649 soldati argentini in appena due mesi di scontri, provocò un tale risentimento nella popolazione che il dittatore venne abbandonato anche dai suoi sostenitori e fu costretto a dimettersi. Nel 1983 l’Argentina era ritornata alle libere elezioni.

La canzone dei Malvaho punta il dito contro i “ministri della guerra”, che diventano senza mezzi termini “novantanove pazzi”, “ministri assassini” (noventa y nueve locos si / que ministros asesinos…), ma anche contro i comandanti militari che eseguono gli ordini senza badare alle conseguenze, come quel «idiota capitán» che guida i novantanove caccia a sparare contro dei palloncini. La visione della guerra che ne segue è apocalittica:

los veía atacando

sin sentido ni razón

a noventa y nueve globos

[…] tanto escándalo y horror

por noventa y nueve globos

li vedeva mentre attaccavano

senza senso né ragione

i novantanove palloncini.

[…] tanta tragedia ed orrore

per novantanove palloncini

Alla fine della guerra (i soliti novantanove anni) il mondo è in fiamme, la distruzione è resa in modo efficace dall’immagine dalle carcasse dei bombardieri (bombarderos derribados). Ma ecco l’ultimo palloncino sopravvissuto: con esso, dice la cantante, «vola via la mia speranza».

Dopo i palloncini

Torniamo ai Nena: per quanto riguarda l’America, si può dire che furono ricordati come una one–hit wonder,[30] poiché nessuna delle produzioni successive del gruppo riuscì nemmeno ad entrare nelle classifiche d’oltreoceano. La band, però, continuò a godere di un discreto successo in patria ed anche in Europa. Il singolo Leuchtturm, estratto dall’album Nena e pubblicato dopo 99 Luftballons, raggiunse il secondo posto nelle classifica tedesca nel 1983.[31] Nel 1984 il singolo Just a dream, riedizione in inglese del primo successo dei Nena Nur geträumt del 1982, raggiunse un 70º posto nella classifica britannica; nel marzo dello stesso anno la versione internazionale dell’album Nena (che comprendeva entrambe le versioni, in inglese ed in tedesco, di 99 Luftballons) raggiungeva il 31º posto nel Regno Unito. Nel 1987, dopo sei album, la band si sciolse. Gabrielle “Nena” Kerner intraprese la carriera da solista e tornò in vetta alla classifica tedesca con il singolo Liebte Ist nel 2005.[32] Nel 2010 ricevette dalla PETA il premio per la “vegetariana più sexy” dell’anno.[33] Carlo Karges, l’autore del testo originale, continuò a collaborare con Nena scrivendo molte delle sue canzoni. Nel 1985 aprì un locale a Berlino, il “Cafe Carlo”; morì nel 2002 di insufficienza epatica. Jörn–Uwe Fahrenkrog–Petersen continuò la propria carriera di musicista e compositore negli USA. I Rolling Stones suonarono di nuovo al Waldbühne nel giugno 2014. ∎

«Questa canzone è un’ossessione»: riedizioni, cover e citazioni nella cultura popolare

13 – Barry Eugen Hansen alias “Dr. Demento” a New York nel 2014.

A parte la già citata 99 Globos in spagnolo del gruppo argentino Malvahos (1984), 99 Luftballons / 99 Red Balloons fu oggetto di numerosissime cover (per la maggior parte in inglese) che testimoniano la popolarità del brano. Appena uscita la versione in inglese, il cantante e comico Tim Cavanagh ne fece una parodia intitolata 99 Dead Baboons (99 babbuini morti) che nel 1984 divenne la 3ª canzone più richiesta allo show radiofonico del “Dr. Demento”, alias Barry Eugen Hansen. Un’altra parodia fu 99 Death Eaters dei Draco and the Malfoys, wizard–rock band di Rhode Island che ne fece una versione incentrata su temi magici, ispirati alla saga di Harry Potter della scrittrice inglese J. K. Rowling: «99 Death Eaters / Under cover of a darkened sky…» Nel 1985 il cantante e comico americano “Weird Al” Yankovic utilizzò il motivo del ritornello in Hooked on Polkas (un “medley” di brani celebri incluso nell’album Dare to Be Stupid) e il gruppo punk–rock americano “7 Seconds” incluse una propria versione di 99 Red Balloons nell’album Walk Together, Rock Together. Nel 1997 fu la volta della band alternative rock di Boston “Angry Salad” che ne incluse una cover nell’album Bizarre Gardening Accident. Una delle versioni più celebri è certamente quella realizzata dalla band punk–rock/ska “Goldfinger”, che combina parti cantate in inglese ed in tedesco:[34] inclusa nell’album Stomping Ground (2000), divenne popolare nel 2004 grazie alla colonna sonora del film EuroTrip di Jeff Schaffer.

Anche la cantante australiana Kylie Minogue interpretò 99 Red Balloons (in inglese) dal vivo sul palco del “Melt! Festival” di Gräfenhainichen (Germania) nel luglio 2015:

La stessa “Nena” Kerner, come solista, registrò una nuova versione pop–rock della sua 99 Luftballons nel 2002, con una melodia molto diversa dall’originale. Il brano fu incluso nell’album Nena ft. Nena insieme ad altre riedizioni di vecchi successi come Nur geträumt e Leuchtturm. Nel video, Nena è dapprima seduta su una giostra e poi passeggia scalza su un lungomare. Nel 2009 uscì con una nuova versione pop, questa volta più simile all’originale, che comprendeva addirittura parti di testo in francese:

Alors écoute ma chanson

Des quatre-vingt-dix-neuf ballons

Qu’on a lachés à l’horizon

allora ascolta la mia canzone

di novantanove palloncini

che ho liberato all’orizzonte

Il video, realizzato da Philip Rouget, sembra un coloratissimo cartone animato con richiami alla optical art degli anni ’60–70 e ai videogiochi degli anni ’80:

Gli anni in cui uscì 99 Luftballons, infatti, non erano solo quelli del riarmo nucleare e degli euromissili: era anche la cosiddetta epoca d’oro dei videogame, quando gli arcade vissero il momento di maggior diffusione ed i primi home computer iniziavano ad entrare nelle case. Il brano dei Nena si guadagnò subito la prima citazione in un videogioco, Lazy Jones di David Whittaker pubblicato nel 1984 per Commodore 64 e ZX Spectrum. Si tratta di una raccolta di 15 minigiochi[35] da giocare tutti per poter accedere al livello successivo. Uno di questi, nel quale bisognava raccogliere dei palloncini rossi, si chiamava “99 Red Balloons” ed aveva per colonna sonora la versione chiptune dell’omonimo brano (vedi ):[36]

14 – Schermata di “Lazy Jones” per Commodore 64 con il minigioco “99 Red Balloons”.

Questa canzone è un’ossessione Martin Rauch (Jonas Nay) in Deutschland 83

Grand Theft Auto: Vice City di Rockstar Games, il secondo gioco più venduto per PS2, è molto più recente (2002) ma ambientato nel 1986: la sterminata colonna sonora include il brano 99 Luftballons di Nena, ascoltabile insieme ad altri brani new wave dell’epoca (Blondie, Spandau Ballet…) sintonizzando l’autoradio sula stazione “Wave 103”. Un successivo gioco della saga, Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006) contiene un “tributo” alla canzone, questa volta non presente nella colonna sonora: in una “missione secondaria” bisogna far scoppiare 99 palloncini rossi sparpagliati per la città per ottenere bonus in denaro e armi. Il videogioco di corse automobilistiche Gran Turismo 3: A–Spec contiene invece la fortunata versione punk–rock dei Goldfinger che compare anche nelle colonne sonore di due film: il già citato Eurotrip e il film di J. Gallen Non è un’altra stupida commedia americana (Not Another Teen Movie, USA 2000). In numerosi altri film, anche per brevi spezzoni non accreditati nella colonna sonora ufficiale, si trova il brano dei Nena: ad esempio in Hell di Tim Fehlbaum (2011), che racconta la storia di alcuni sopravvissuti in una Germania post–apocalittica, nel Watchmen di Zack Snyder (USA 2009) tratto dall’omonima fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons, e molti altri.[37] Nella serie animata The Simpsons, Homer canticchia 99 Luftballons (ep. 17 s. 16ª) a un gruppo di tedeschi; lo balla “J.D.” Dorian in sogno, in una stanza piena di palloncini rossi, in Scrubs – Medici ai primi ferri (ep. 20 s. 2ª). Il brano fa spesso da sottofondo alle vicende di Deutschland 83, serie ambientata in Germania proprio negli anni degli euromissili: «questa canzone è un’ossessione», commenta la giovane guardia di confine Martin Rauch, il protagonista. In Italia, 99 Luftballons fu la sigla del programma sportivo Il gol sopra Berlino, trasmesso da La7 nel 2006 in occasione dei Mondiali di calcio in Germania, e del corso di lingua tedesca Wo, wenn, wie trasmesso dalla RAI negli anni ’90. Già, perché il testo di 99 Luftballons viene spesso utilizzato a scopi didattici. Ad esempio, in un libro di tedesco per traduttori, uno degli esercizi è il seguente: «Per un tour nel Regno Unito, la cantante Nena vuole cantare una versione in inglese della sua vintage hit ’99 Luftballons’ e tu sei stato incaricato della traduzione…»[38] Esercizio non facile, come abbiamo visto, con l’invito a “resistere alla tentazione” di copiare dalla versione in inglese esistente. Infine, il brano è citato nel libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die di Robert Dimery (2005) come una delle “1001 canzoni da ascoltare obbligatoriamente prima di morire” e in The End: 50 Apocalyptic Visions From Pop Culture…[39] di Laura Barcella come una delle 50 più rilevanti visioni apocalittiche nella cultura popolare. Insomma, se non l’avete ancora ascoltato, che aspettate? L’inverno nucleare?

Note

- [1]Vannuccini, V. “Il Rock Scuote Berlino Est” La Repubblica 10 Giugno 1987. Gruppo Editoriale L’Espresso. Web. 12-10-2015.↩

- [2]Uno dei circa 40 Thingspiel (così li chiamavano) costruiti tra il 1933 ed il 1939.↩

- [3]Epònima: che ha lo stesso nome della cantante, Nena.↩

- [4]Talevski, (op. cit.)↩

- [5]Il termine è fu coniato da Jürgen Kramer, uno studente che all’epoca scriveva sulle fanzine.↩

- [6]Pubblicata anche in inglese con il titolo Da Da Da I Don’t Love You You Don’t Love Me Aha Aha Aha. Nello stesso anno fu realizzata anche una cover in italiano da tali “Masters” per celebrare la vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna, intitolata Da–Da Mundial (cfr. Discogs). Il brano ha goduto di nuova notorietà in Italia quando fu incluso nella colonna sonora del film Il Divo (2008) di Paolo Sorrentino, adottato come sigla del programma televisivo Da Da Da (RAI, 2009) e in alcuni spot televisivi (Pavesini, Citroën C1 2013).↩

- [7]James Tiberius Kirk: nella serie televisiva di fantascienza Star Trek è il capitano della nave spaziale USS Enterprise NCC–1701.↩

- [8]Doomsday Clock: orologio dell’apocalisse. Si tratta di un indicatore del rischio di guerra atomica ideato dal Bulletin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago nel 1947, che consiste in un orologio metaforico in cui la mezzanotte rappresenta la fine del mondo mentre i minuti precedenti rappresentano la distanza ipotetica da tale evento (cfr. sito ufficiale).↩

- [9]Ombrello atomico: «complesso di elementi difensivi, attivi e passivi, contro eventuali attacchi nucleari» (Dizionario Il Nuovo De Mauro, cfr.)↩

- [10]Strategic Arms Limitation Talks, firmato a Vienna 18 giugno 1979 da Leonid Il’ič Brežnev e l’allora presidente Jimmy Carter.↩

- [11]Tacconi, Matteo. C’era Una Volta Il Muro: Viaggio Nell’Europa Ex–comunista. 1.st ed. Roma: Castelvecchi, 2009. 132. ISBN 9788876153396.↩

- [12]Sasso, D. e K. Jaworska (PDF) Solidarność nei documenti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Milano: Fond. Feltrinelli/Cons. Polonia 2014.↩

- [13]“Christiane F. – Gesundheit!” Discogs.↩

- [14]Powell, Alison. “Big in America? If You’re in a Band, Then DJ Rodney Bingenheimer Probably Helped…“ The Guardian 5 Feb. 2005, Music.↩

- [15]La Via, Stefano “Come si traduce una canzone” Absolutepoetry, 19 Nov. 2010.↩

- [16]80–89 (op. cit.)↩

- [17]Nel videoclip erano di diversi colori.↩

- [18]luftballons (3 sillabe) in inglese si traduce come balloons (2 sillabe): in pratica l’aggettivo red serviva a rimpiazzare luft–. In ogni caso, anche ninety–nine (99) conta una sillaba in meno rispetto al tedesco neunundneunzig.↩

- [19]Lo scramble (o scrambling), nel lessico militare, è l’atto di far decollare rapidamente uno o più caccia per intercettare e identificare un velivolo sconosciuto. Il termine deriva dallo slang della Royal Air Force ed è attestato dal 1940.↩

- [20]“A very good group from Germany”. No.1: 38. 17–3– 1984↩

- [21]Strike, Andy “99 Red Herrings”. Record Mirror: 14. 10–3–1984↩

- [22]Lo stesso album fu pubblicato anche con i nomi Nena, International Album e (in Giappone) 99 Luftballons: First America.↩

- [23]O perlomeno, il titolo originale veniva accompagnato da quello in castigliano.↩

- [24]1979, CBS – LP2S–92 (Discogs)↩

- [25]1982, Discos CBS – 47.266 (Discogs).↩

- [26]Epic, tiratura limitata su vinile trasparente rosso e verde.↩

- [27]Inclusa nell’album Humanidad del 1983, che conteneva anche la cover (in italiano) di Ma quale idea di Pino d’Angiò↩

- [28]Il brano fu in seguito incluso proprio nell’album di nell’album di Karina, Es mi fiesta (1984).↩

- [29]Chiusano, Mattia. “Per sempre contro tutti.” La Repubblica 1 luglio 1994. Gruppo Editoriale L’Espresso. Web. 11 Ott. 2015.↩

- [30]One–hit wonder è il termine con cui nell’industria musicale viene definito un artista o un gruppo noto al grande pubblico per un solo singolo. Secondo il giornalista musicale Wayne Jancik, autore del libro The Billboard Book of One–Hit Wonders (1997), una one–hit wonder per essere considerata tale deve essere almeno entrata nella “Top 40”.↩

- [31]“Leuchtturm” Offizielle Deutsche Charts.↩

- [32]“Liebte Ist” Offizielle Deutsche Charts.↩

- [33]Tausende Abstimmungen bei PETAs Online–Voting. Peta.de, giugno 2010. Web.↩

- [34]Daivs, Mark. J Legal Issues in the Music Industry (English Edition) BuzzGig: 2010.↩

- [35]Tra i quali si riconoscono le emulazioni di grandi classici come Breakout, Frogger, H.E.R.O per Activision e Space Invaders (cfr. Lazy Jones, C–64 wiki)↩

- [36]Tra le musiche, per la maggior parte composte da Whittaker, si riconoscono le melodie di altri pezzi celebri degli anni ’80: Fade to Gray dei Visage, Close Encounters of the Third Kind di Gene Page, It Happened Then degli Electronic Ensemble. Quando Lazy Jones va al cesso la colonna sonora è Living on the ceiling di Blackmange (cfr. Lazy Jones, C–64 wiki).↩

- [37]Filth di Jon S. Baird (UK 2013), Mr. Nobody di Jaco Van Dormael (2009), La ragazza del mio migliore amico (My best friend’s girl, regìa di H. Deutch, 2007), Prima o poi me lo sposo (The Wedding Singer, Frank Coraci, 1998), L’ultimo contratto (Grosse Point Blanke, G. Armitage, 1997), Boogie Nights — L’altra Hollywood (P.T. Anderson, 1997).↩

- [38]Hervey, Sa, Michael Loughridge. Thinking German Translation: A Course in Translation Method (Thinking Translation). 2nd ed. London: Routledge, 2006. 109–110.↩

- [39]Op. cit.↩

Grazie a Martino Sacchi per la trascrizione del testo in spagnolo.

Bibliografia e fonti

- Cotto, Massimo. We will rock you: Segreti e bugie — 709 canzoni come non le avete mai sentite (Bur 24/7) Milano: BUR, 2012.

- Talevski, Nick “Carlo Karges” in Knocking on Heaven’s Door: Rock Obituaries London: Omnibus Press, 2010. 328–329

- Nena, Ottantallora.it 14 Giu 2008. Web.

- Parte da Berlino la Neue Deutsche Welle, Ottantallora.it 10 Mar. 2014. Web.

- Detti, Tommaso, Giovanni Gozzini. Storia Contemporanea: II. Il Novecento. Milano: Bruno Mondadori, 2002. 364–366.

- Barcella, Laura “The End: 50 Apocalyptic Visions From Pop Culture That You Should Know About…Before It’s Too Late” Lisbona: Zest Books, 2012. 15–16.

- “99 Luftballons – Nena” Canzoni contro la guerra (antiwarsongs.org). 2005. Web

- Felscherinow, Christiane Vera. Christiane F.: La mia seconda vita (Best BUR). Milano: BUR (Rizzoli), 2015 (→)

- “99 Red Balloons — interview with the writer, Kevin McAlea” Eighty–Eightynine n.d. Web.

Dati di vendita

Australia World Chart; Austria: Austriancharts.at; Belgio: Ultrato.be; Canada: RPM 50 Singles Weekly (Library and Archives in Canada), 1050 Chum charts, Music Canada; Europa Musicseek.info; Francia Infodisc.fr; Giappone: Oricon International Chart (cfr. Japan #1 IMPORT DISKS); Germania: Offizielle Deutsche Charts, Bundesverband Musikindustrie; Irlanda: The Irish Charts; Italia: Hit Parade Italia; Norvegia: Norwegiancharts.com; Nuova Zelanda Charts.org.nz; Paesi Bassi Dutchcharts.nl; Spagna: Sólo éxitos: año a año, 1959–2002 (Fundación Autor–SGAE, 2005); Svezia: Swedishcharts.com; Svizzera: Swisscharts.ch; UK: Official Singles Chart, British Phonographic Industry; Official Chart (1); Official Charts (2) USA: Recording Industry Association of America;

Immagini

- testata: © andrekaphoto/Depositphotos.

- Nancy Wong, 1986 [CC-BY-SA 3.0] Commons.

- Berlino, 8 giugno 1982. L’immagine è tratta dal retro di copertina dal doppio vinile del live edito da Tongue Label (91201–2). La cosa curiosa è che, trattandosi di un bootleg (ovvero di una edizione non ufficiale), il disco è stato “mascherato” con il nome Beast Of Bourbon ed attribuito ad una band fittizia di nome “The Glimmer Twins” (che era un alias utilizzato da Mick Jagger e Keith Richards nei credits), ma di fatto era il concerto dei Rolling Stones (cfr. Discogs).

- Vincent Kitts (US ARMY), 1984 [PD] Commons.

- Dirk Herbert, 1981 [CC-BY-SA 4.0] Commons.

- US NAVY, 1-2-1986 [PD] Commons.

- USAF, 15-11-1961 [PD] Commons.

- Don Sutherland (US ARMY), 10-12-1982 [PD] Commons.

- Gerhard Doerries, 1974 [CC-BY-SA 2.5] Commons.

- © Bergamont/Depositphotos.

- © Kruchenkova/Depositphotos.

- © Epic Records, fair use.

- Gente nº 875 (29-04-1982), Commons.

- David Rossi, New York 15-8-2014 [CC-BY-SA 3.0] Commons.

- David Whittaker [CC-BY-NC-ND 3.0] Internet Archive.

1 – Peter Sellers interpreta il colonnello Mandrake nel “Dottor Stranamore” di Kubrik (1964).

— Tenente, abbiamo ritrovato l’interruttore di sicurezza.

— Ah, fantastico!

— Non è fantastico: è su ‘armed’.Squadra USAF a Goldsboro nel 1961.

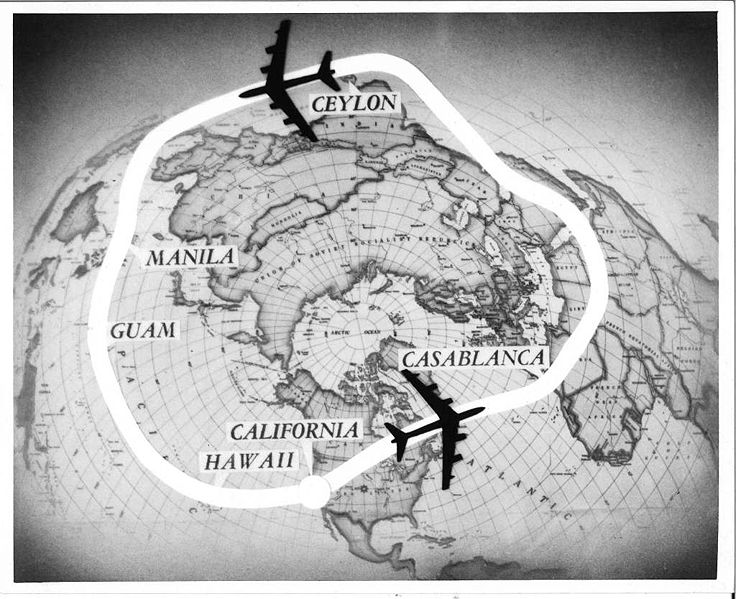

Il principale deterrente all’uso delle armi nucleari durante la guerra fredda fu il timore di una proporzionata ed immediata reazione della parte avversaria, che avrebbe avuto come conseguenza il reciproco annientamento in un lasso di tempo brevissimo: era il principio della mutua distruzione assicurata su cui — per quanto oggi possa apparire folle — si fondò il mantenimento della pace, tesa ma duratura, tra il blocco occidentale e quello sovietico. Perché il deterrente fosse efficace era necessario però che nessuna delle due parti fosse in condizioni di inferiorità, in termini di capacità distruttiva, rispetto all’altra. Ciò alimentò una insensata corsa all’arma nucleare che portò negli arsenali delle due superpotenze abbastanza testate da distruggere più volte l’intero pianeta mentre di nuove, sempre più potenti, venivano progettate, sperimentate e costruite. Nel 1967 gli USA disponevano di 32 mila ordigni nucleari di ogni tipo[1] e le sole bombe B–61 furono prodotte in serie con tiratura da industria automobilistica;[2] nonostante il trattato di non-proliferazione (NPT) siglato nel 1968 si stima che nell’86 vi fossero ancora ben 40 mila armi nucleari operative in tutto il mondo.[3] Non solo: queste armi non venivano prodotte e stoccate in enormi, inaccessibili e sorvegliatissimi arsenali, ma si spostavano in continuazione. Secondo la politica di nuclear sharing (condivisione nucleare) adottata dalla NATO, queste venivano distribuite ai paesi membri (come Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia) mentre l’operazione “Chrome Dome”[4] prevedeva da 12 a 24 bombardieri nucleari sempre in volo che compivano regolarmente il giro del mondo. Dal canto suo l’Unione Sovietica aveva trasportato a Cuba 140 testate nei primi anni ’60 (→Crisi dei missili di Cuba) ed un numero imprecisato di ordigni era costantemente imbarcato su sottomarini nucleari a spasso per gli oceani in modo che il nemico sapesse che poteva essere colpito in qualunque momento.

2 – Il percorso dei dei B-52 del SAC nell’operazione “Chrome Dome”.

Frecce spezzate e faretre vuote

In questo continuo via–vai, solo dalla parte americana tra il 1950 ed il 1968 almeno 1250 armi nucleari furono coinvolte in circa 700 incidenti di varia entità; di queste 41 si trovavano a bordo di aeromobili caduti e 24 furono per diversi motivi sganciate accidentalmente da un aereo o lanciate da una nave. Gli incidenti più gravi, che potevano comportare la detonazione accidentale, la distruzione o la perdita di un ordigno[5] era classificati con il codice Broken Arrow (freccia spezzata). Tra gli anni ’50 ed ’80 si verificarono una trentina di incidenti Broken Arrow, la maggior parte dei quali si era concluso con la distruzione della bomba o il recupero del materiale nucleare. Ma i rigidi protocolli del Dipartimento della Difesa tentavano di prevedere e codificare ogni tipo di inconveniente possibile compresa l’eventualità, definita in codice Empty Quiver (faretra vuota), che l’arma atomica potesse essere rubata o semplicemente “smarrita”. Se i furti di ordigni nucleari furono un leitmotiv della saga di James Bond (Thunderball, La Spia Che Mi Amava

, Octopussy), casi di smarrimento si sono realmente verificati e ad oggi sono noti almeno sette[6] ordigni americani persi e mai più recuperati.

3 – Un gigantesco Convair B-36B “Peacemaker” del 7th Bomb Wing (USAF), come quello dell’incidente del 1950.

4 – Una bomba nucleare del tipo Mk 4.

Il primo Broken Arrow della storia si verificò la notte del 13 febbraio del 1950, quando un Convair B-36B “Peacemaker” in difficoltà, con tre motori in fiamme e gli altri tre non in grado di sviluppare piena potenza, dovette sganciare la pesante bomba atomica Mk 4 da esercitazione (dummy) sopra i canali dell’Inside Passage, lungo la costa dell’Alaska. Il detonatore fu settato per esplodere a tremila piedi: essendo priva del core (nocciolo) di materiale fissile, l’esplosivo convenzionale delle cariche di innesco avrebbe distrutto la bomba in volo.[7] La deflagrazione disperse però 45 kg di uranio radioattivo, contenuti nel detonatore, sui fiordi tra Estevan Sound e Squally Channel.[8] L’equipaggio si lanciò con il paracadute; dei diciassette membri solo dodici furono ritrovati nelle acque gelide del Pacifico e tratti in salvo mentre l’aereo, che si riteneva precipitato in mare, fu inspiegabilmente ritrovato solo tre anni dopo in una vallata vicino al monte Kologet, nell’entroterra a canadese a 340 km a nord dal luogo dove era stato visto per l’ultima volta.

- Decollo da Eielsen Air Force Base a Faribanks, in Alaska.

- Luogo presunto di sgancio della bomba e abbandono dell’areo.[9]

- Ritrovamento del B-36 precipitato, nelle British Columbia.[9]

Mediterraneo

Il 10 marzo del 1956 quattro bombardieri a reazione Boeing B–47E “Stratojet” decollarono dalla base aeronautica McDill vicino a Tampa, in Florida, diretti a quella di Ben Guerir, in Marocco. Si presentarono regolarmente al primo appuntamento con un aereo cisterna KC-97 “Stratotanker” decollato dalle Azzorre per il rifornimento in volo; dopo poche ore raggiunsero il Mediterraneo dove erano attesi per il secondo rifornimento, trovando una fitta coltre di nubi. Scesero alla quota di 14 000 piedi per effettuare il rendez–vous, ma il tanker che li attendeva vide uscire dalle nubi solo tre aerei: il quarto era misteriosamente scomparso. Secondo l’intelligence francese alcuni testimoni a terra riferirono di aver visto un’esplosione in cielo vicino alla costa algerina, che fu ritenuta compatibile con la sparizione del bombardiere. Il velivolo trasportava due ordigni nucleari:[10] nonostante le intense ricerche non fu mai ritrovato un solo pezzo dell’aereo, né i corpi degli occupanti, né tantomeno il materiale nucleare; cosa era accaduto con precisione all’aereo non fu mai del tutto chiarito.

5 – Un bombardiere a lungo raggio Boeing B–47E “Stratojet” mentre si rifornisce da un KC-97 “Stratotanker”.

Da qualche parte in una palude del North Carolina

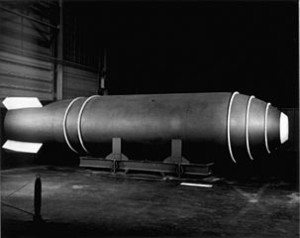

6 – La gigantesca bomba termonucleare Mk 17.

Il 22 maggio del 1957 un bombardiere Convair B–36 “Pacemaker”, a causa di un guasto non meglio precisato al vano bombe, aprì il portello e sganciò una bomba nucleare Mk 17 (la più grande mai costruita dagli USA) in un campo vicino ad Albuquerque, nel New Mexico. La carica di innesco esplose, uccidendo una mucca e lasciando un cratere profondo 4 metri nel terreno, ma la capsula nucleare fu ritrovata intatta. Va infatti precisato che, in realtà, non è così semplice che un ordigno di questo tipo possa esplodere accidentalmente in tutta la sua potenza distruttiva: perché ciò accada è necessario che lo stesso sia “armato” attivando una serie di dispositivi di sicurezza e che l’innesco atomico (detto “il pozzo”), normalmente trasportato separatamente per ragioni di sicurezza, sia in posizione. Tutte queste operazioni dovevano essere fatte manualmente, altrimenti la bomba non avrebbe potuto esplodere. Almeno in teoria.

7 – Un B52 (tipo B) in volo sopra gli Stati Uniti (anni ’50-’60).

In pratica, invece, l’esplosione nucleare accidentale fu sfiorata la notte tra il 23 e 24 gennaio del 1961, quando due bombe all’idrogeno Mk 39, ognuna 250 volte più potente di quella di Hiroshima, caddero sui campi di tabacco dalle parti di Goldsboro, nel North Carolina. Un Boeing B–52 “Stratofortress” con a bordo gli ordigni stava rientrando alla vicina base aeronautica Seymour Johnson per una perdita di carburante quando l’aereo perse improvvisamente un’ala incendiandosi[11] e l’equipaggio fu costretto a lanciarsi (ci furono 3 vittime). L’aereo andò in pezzi liberando le bombe che, per le forze meccaniche dell’incidente[12] ed un non corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, si armarono.

8 – La bomba ritrovata intatta a Goldsboro (North Carolina) in una foto dell’USAF.

…non sapremo mai con precisione quanto vicino siamo arrivati alla peggiore catastrofe immaginabile, ma è stato dannatamente vicino. Lt. J. ReVelle, USAAF

9 – L’interruttore “armed/safe” che non scattò, impedendo l’esplosione della bomba nº1.

I punti dove furono ritrovate le due bombe nucleari:[16] la nº1, praticamente intatta, fu recuperata; la nº2 (o almeno lo stadio termonucleare) si trova ancora lì sotto.

10 – Sopra: militari della USAF durante le operazioni di bonifica del sito. Sotto: il recupero del nocciolo atomico.

Un caso di bomba “sotterrata” si era già verificato il 5 febbraio del 1958, nemmeno un anno dopo l’incidente di Albuquerque, quando un Boeing B–47 “Stratojet” fu danneggiato da una collisione in volo con un caccia North American F-86 Sabre[17] durante un’esercitazione vicino a Savannah, in Georgia. L’equipaggio decise che una bomba nucleare Mk 15 non era esattamente quel tipo di cosa che avrebbe voluto avere nella stiva durante un atterraggio di emergenza: l’ordigno fu sganciato nell’oceano al largo di Tybee Island, vicino al confine tra Georgia e South Carolina, dove si inabissò sprofondando nel fondale limoso. Anche questa, non fu mai più ritrovata.[18] L’11 marzo dello stesso anno una bomba nucleare Mk 6 “sfuggì” accidentalmente ad un B-47E-LM “Stratojet”, cadendo su una fattoria a Mars Bluff, nel North Carolina. Motivo, il personale di terra si era dimenticato un gancio. La capsula fissile fortunatamente non era inserita, ma lo scoppio del detonatore ferì quattro persone e distrusse il pollaio, danneggiando diversi edifici nelle vicinanze.

Palomares

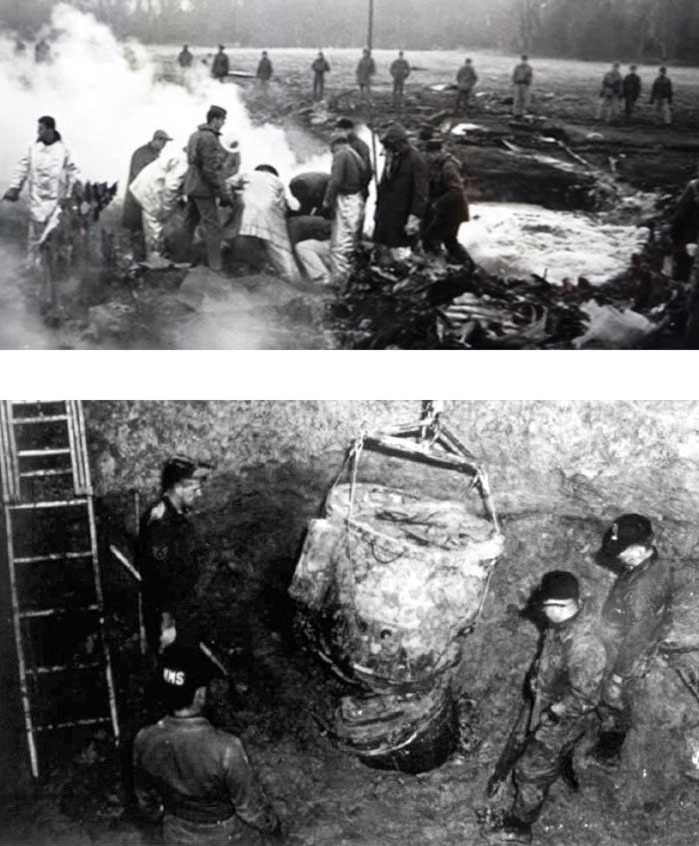

Uno dei più celebri broken arrow fu l’incidente avvenuto nel 1966 a Palomares, in Spagna, un villaggio andaluso di pescatori e contadini sulla costa del Mediterraneo. Un Boeing B–52 “Stratofortress” dello Strategic Air Command, questa volta con quattro bombe nucleari tipo Mk28 a bordo, entrò in collisione con l’aereo cisterna che doveva rifornirlo prima di attraversare l’Atlantico per tornare negli Stati Uniti; il tanker esplose in volo facendo a pezzi il bombardiere, solo 4 persone dell’equipaggio di quest’ultimo riuscirono a salvarsi lanciandosi. Le bombe nucleari, ciascuna abbastanza potente da radere al suolo Manhattan,[19] furono sparpagliate nella zona intorno al villaggio. Due di di esse aprirono il paracadute, una atterrò sul letto di un torrente asciutto e fu ritrovata relativamente intatta, l’altra finì in mare. Le altre due impattarono nei campi, le cariche esplosive detonarono lasciando esposto il nucleo atomico e spargendo plutonio in aerosol su una superficie di 260 ettari. Per buona sorte non ci furono vittime a terra, ma la situazione era davvero grave. Inoltre, il fatto che all’epoca a Palomares ci fosse un solo telefono non avrebbe impedito alla notizia di uscire in prima pagina sul New York Times 6 giorni dopo.

Palomares, in Spagna.

11 – Palomares, 1966: barili di terra contaminata pronti per essere inviati negli USA.

Fu immediatamente inviato sul posto il “16th Nuclear Disaster Team”, una squadra composta da 700[20]–800[19] uomini, tra militari, tecnici e scienziati. In realtà, però, non esisteva nessun “16th Nuclear Disaster Team”, come non ne era mai esistito un “15th” o “14th”: la denominazione fu inventata sul momento per tranquillizzare il presidente Johnson, lasciando intendere che esistesse una struttura di pronto impiego preparata a fronteggiare questo tipo di pasticci. La verità è che il problema non era mai stato seriamente affrontato fino ad allora.[21] Il gruppo era improvvisato, composto di persone senza nessuna esperienza di decontaminazione, si brancolava nel buio. Le operazioni durarono tre mesi, durante i quali furono rimosse 1400 tonnellate di terreno e vegetazione contaminati, sigillate in 4 810 barili e spedite all’impianto di Savannah River in South Carolina (USA) per lo smaltimento. Contemporaneamente la US Navy, con uno spiegamento di ben 38 navi, si occupava della ricerca in mare della bomba dispersa: la posizione ufficiale del Pentagono era «non sappiamo di nessuna bomba dispersa», finché dopo quattro mesi di ricerca l’ordigno fu ritrovato integro sul fondo del mare a 765 metri di profondità e ripescato con l’ausilio del sottomarino a comando remoto CURV–III.[22]

12 – La bomba nucleare recuperata a bordo della USS Petrel. Dietro, il sottomarino telecontrollato “CURV” della US Navy.

L’armata Brancaleone dei disastri nucleari, in fondo, se la cavò discretamente visto che negli anni successivi non furono trovate tracce di contaminazione delle acque o del cibo in conseguenza dell’incidente.[20] La vicenda di Palomares ispirò la commedia Il giorno in cui i pesci uscirono dal mare (1967) del regista greco Michael Cacoyannis (quello di Zorba il greco).

Dr. Freezelove

13 – Camp Hunziker, allestito su luogo dell’incidente, a metà strada tra la base di Thule (Groenlandia) e l’isola di Appal.

Il 21 gennaio del 1968 si verificò un incendio a bordo di un bombardiere strategico Boeing B–52G in missione segreta sopra la Groenlandia. Sei dei sette membri dell’equipaggio riuscirono a lanciarsi e l’aereo in fiamme sfiorò i tetti della base americana di Thule, andando a schiantarsi sulla baia ghiacciata di North Star, vicino all’isola di Appal. L’impatto fece detonare le cariche esplosive di tre dei quattro ordigni, spargendo plutonio, uranio e trizio. Il sito venne avvolto dalle fiamme, alimentate dal carburante, che iniziarono a sciogliere il ghiaccio; la banchisa si ruppe e la quarta bomba venne inghiottita dal mare.[23] I governi di Stati Uniti e Danimarca (della quale la Groenlandia era una provincia) avviarono immediatamente la massiccia operazione congiunta “Crested Ice”, ribattezzata ironicamente “Dr. Freezelove” (parodia del “Dr. Strangelove” di Kubrick) per le condizioni ambientali: la temperatura scendeva a -56 °C con venti fino a 150 km/h, l’equipaggiamento congelava. Come a Palomares cinquecento persone lavorarono otto mesi per rimuovere oltre diecimila tonnellate di ghiaccio e rottami radioattivi e spedirli a smaltire a Savannah, nel South Carolina. E, nonostante Palomares, ancora nessun corpo permanente era stato formato per fronteggiare questo tipo di incidenti e non lo sarebbe stato fino al 1975, quando fu finalmente istituito il “Nuclear Emergency Support Team” (NEST).

14 – 1968, operazione “Crested Ice”: il ghiaccio contaminato viene stoccato nelle cisterne per il trasporto.

Non solo in volo

Incidenti Broken Arrow non furono un’esclusiva dei bombardieri strategici: il 5 dicembre 1965, a bordo della portaerei USS Ticonderoga (CV-14) in navigazione a 80 miglia da Okinawa, un aereo Douglas A-4 “Skyhawk” che si trovava nell’hangar della nave veniva caricato sull’ascensore che l’avrebbe portato al ponte di volo per una esercitazione. L’aereo però non era stato frenato e scivolò in mare inabissandosi con il pilota ed un missile nucleare, che non fu mai ritrovato. Nel 1968, il sottomarino USS Scorpion si inabissò per motivi non chiari 400 miglia sud–est delle Azzorre (→ritrovamento del Titanic) trascinando sul fondo, oltre all’intero equipaggio, due armi nucleari di natura imprecisata che si trovano verosimilmente ancora lì.

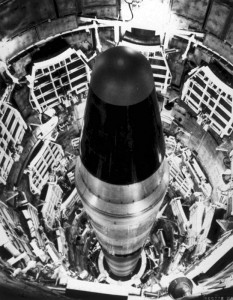

15 – Un missile Titan II nel silo di lancio.

Di tutt’altro genere fu l’incidente avvenuto nel 1980 a Damascus (Arkansas) presso la base aeronautica di Little Rock. La sera del 18 settembre, all’interno di un silo di lancio del “374th Strategic Missile Squadron”, un aviere stava eseguendo lavori di manutenzione ad un missile balistico intercontinentale “Titan II” armato con una testata W53 da 9 megatoni quando gli sfuggì una chiave, che cadde per 24 metri prima di colpire il serbatoio del primo stadio, forando il sottile rivestimento e causando una perdita di propellente ipergolico. L’intero complesso e i residenti nell’area circostante furono evacuati dalla polizia militare. Verso le tre di notte il silo, ormai invaso dal propellente, esplose scaraventando il coperchio del peso di 740 tonnellate a 180 metri di distanza. La testata nucleare fu catapultata in aria e ritrovata a trenta metri dall’imbocco del silo, fortunatamente intatta.

16 – Rara immagine del sottomarino sovietico K-19.

E da parte sovietica? Gli incidenti noti riguardarono soprattutto sottomarini. Tra il 1960 ed il 1980 almeno 25[24] testate nucleari russe finirono sul fondo dell’oceano, delle quali solo 8 recuperate,[25] senza contare pericolosi incidenti come quello del K-19 che nel 1961 rischiò di esplodere per un guasto al reattore (vicenda raccontata nel film K-19: Widowmaker, 2002) o del K-131 che nel 1985 si incendiò liberando una nube radioattiva. Con una tale quantità di armamenti nucleari in circolazione, che potessero accadere incidenti era solo questione di statistica. Che in quarant’anni nessuno di questi si sia tramutato in una catastrofe, invece, ha davvero dell’incredibile. ∎

C’erano poi eventi considerati ancor più gravi di un Broken Arrow (che restava per lo più un affare interno), erano quelli che potevano essere confusi con un attacco intenzionale scatenando la reazione di una potenza dotata di armi nucleari, come nel film Wargames – Giochi Di Guerra (1983): il che avrebbe innescato la “mutua distruzione assicurata”. Questi incidenti erano classificati con il nome in codice Nucflash. Ma questa, è un’altra storia.

Note

- [1]“U.S. Nuclear Weapons reduction” Atomic Bomb Museum.↩

- [2]Oltre tremila esemplari, quante sono le Lamborghini Diablo prodotte dal 1990 al 2001, ad esempio.↩

- [3]“The Nuclear Arms Race.” History Learning Site. Web. 26-1-2015. ↩

- [4]La strategia adottata dagli USA era quella dell’airborne alert (allerta avioportata).↩

- [5]Clearwater, p. 100 (op. cit.)↩

- [6]2 sopra il Mediterraneo nel 1956, 1 in una palude vicino a Goldsboro (North Carolina) nel 1957, 1 al largo delle isole Okinawa (Giappone) nel 1965, 1 in Groenlandia e 2 alle Azzorre (USS Scorpion) nel 1968. Fanno 8 se si conta anche quella di Tybee Island, che però secondo l’USAF sarebbe stata priva di nocciolo nucleare.↩

- [7]Verosimilmente per ragioni di sicurezza: si voleva evitare che una bomba da 5 t finisse su una zona abitata (le isole dell’Inside Passage) o su un’imbarcazione; e/o che i sovietici avessero possibilità di recuperare l’ordigno o parti di esso. Il fatto che l’equipaggio si fosse lanciato pochi istanti dopo avere sganciato l’ordigno (cfr. BC Aviator, op. cit.) dimostra che l’intenzione non era “alleggerire” l’aereo, se non per ridurre i danni di un eventuale impatto a terra.↩

- [8]Secondo BC Aviator (op. cit.)↩

- [9]Coordinate da Clearwater, pag. 80 (op. cit.)↩

- [10]Le bombe non avrebbero potuto esplodere perché, come d’uso, per evidenti ragioni di sicurezza le capsule nucleari erano state smontate per il trasporto e poste in casse separate.↩

- [11]Estratto del documentario Always/Never: The Quest for Nuclear Safety, Control, and Survivability prodotto dai Sandia National Laboratories nel 2010 e in origine classificato (Youtube).↩

- [12]National Security Archives (op. cit.)↩

- [13]ECU News (op. cit.)↩

- [14]Le bombe nucleari utilizzano una bomba atomica come innesco. Questo dà l’idea della potenza distruttiva.↩

- [15]History (op. cit.)↩

- [16]Ibiblio (op. cit.)↩

- [17]Il pilota del caccia si salvò lanciandosi.↩

- [18]La bomba era priva della capsula nucleare, ma comunque pesava 3,5 tonnellate e i 400 kg di esplosivo convenzionale della carica di innesco avrebbero potuto esplodere in caso di impatto.↩

- [19]Jacobsen (op. cit.)↩

- [20]Hadden, BBC (op. cit.)↩

- [21]Jacobsen (op. cit.)↩

- [22]CURV: Cable-controlled Undersea Recovery Vehicle.↩

- [23]La posizione ufficiale del Pentagono fu che tutte e quattro le bombe furono distrutte dall’impatto, ma un’indagine condotta dalla BBC nel 2008, sulla base dei documenti declassificati a seguito del Freedom Of Information Act del 2000, dimostrò che la quarta bomba fu perduta. Cfr. Corera, (op. cit.)↩

- [24]3 missili con il sottomarino K-129, affondato nel 1968; 4 siluri con il K-8, 1970; 16 missili con il K-219 nel 1986; almeno 2 siluri con il K-278 Komsomolec nel 1989, 8 missili con il K-429 nel 1983. Cfr. Atomic Archive (op. cit.) e The Vault.↩

- [25]Quelle del K-429.↩

Bibliografia e fonti

- Jacobsen, Annie. “Fusione del Nocciolo.” Area 51: La verità, senza censure

. Milano: Piemme, 2012. pag. 317-322. ISBN 978-88-6836-698-8.

- Clearwater, John. Broken Arrow #1. Surrey, Canada, 2008.

- Broken Arrows: Nuclear Weapons Accidents” Atomic Archive. Web. 27-1-2015.

- Hanes, Elizabeth. “9 Tales of Broken Arrows: Thermonuclear Near Misses Throughout History.” History Net. A&E Television Networks, 22 Mag 2012. Web. 27-1-2015.

- Septer, Dirk. “Broken Arrow.” BC Aviator Ott./Nov. 1993.

- AP. “B-36 Loosed Huge H-Bomb On New Mexico In ’57 Error.” The New York Times 28 Ago. 1986. Web. 1-2-2015.

- “Broken Arrow: Goldsboro, NC.” Ibiblio – The Public’s Library and Digital Archive. University of North Carolina at Chapel Hill. 2000. Web. 31-1-2015.

- Burr, William “New Details on the 1961 Goldsboro Nuclear Accident.” The Nuclear Vault. The National Security Archive, 9 Giu. 2014. Web. 27-1-2015.

- Tuttle, Steve. “A close call.” ECU News. East Carolina University, 27 Mar. 2013. Web. 27-1-2015.

- Pilkington, Ed. “US Nearly Detonated Atomic Bomb over North Carolina – Secret Document.” The Guardian. Guardian News and Media LTD, 20 Set. 2013. Web. 27-1-2015.

- Hadden, Gerry. “Spain Waits for US to Finish Bomb Clean-up.” BBC News. British Broadcasting Corporation, 21 Ott. 2012. Web. 27-1-2015.

- “Broken Arrow.” Historic Wings – Magazine for Aviators Pilots and Adventurers. 10 Mar. 2013. Web. 27-1-2015.

- Corera, Gordon. “Mystery of lost US nuclear bomb” BBC News. British Broadcasting Corporation, 10 Nov. 2008. Web. 28-1-2015.

- “Titan II Missile Explosion” The Encyclopedia of Arkansas History & Culture. Web. 28-1-2015.

Immagini

- 1964, scena dal film Dr. Strangelove di Stanley Kubrick. [PD] Commons.

- USAF [PD] Commons.

- USAF [PD] Commons.

- USAF [PD] Commons.

- USAF [PD] Historic Wings.

- Sandia National Laboratory (da Always/Never: The Quest for Nuclear Safety, Control, and Survivability, 2010).

- USAF [PD] Commons.

- USAF [PD] Commons (1 e 2).

- USAF [PD] Commons.

- USAF [PD] Commons.

- USAF [PD] Commons.

- USAF [PD] Commons.

- USAF [PD] Commons.

- US Navy [PD] Commons.