Le Wunderkammer, che in tedesco significa “camera delle meraviglie” o “gabinetto delle curiosità”, erano quelle stanze dove i facoltosi collezionisti privati raccoglievano a partire dal Cinquecento ogni sorta di oggetti che potessero suscitare la meraviglia e lo stupore dei visitatori. Libri antichi, minerali, piante essicate, strumenti e opere d’arte, il tutto raccolto da esploratori in ogni angolo del mondo conosciuto: sebbene eccentriche e disordinate, queste raccolte furono antesignane degli odierni musei. Anche gli esploratori di Laputa percorrono avventurosamente in lungo e in largo il web conosciuto, imbattendosi in storie curiose, siti bizzarri, isole di genialità in un mare magnum di dati e collegamenti. A volte infatti non è proprio quello che cercano e tirano avanti, ma non senza portarsi un trofeo o –se preferite– annotarsi le preziose scoperte nei bookmark onde poterci eventualmente ritornare: lo scrittore Horace Walpole (Londra, 1717 – 1797) usò il termine “serendipità” per definire la fortuna, la sensazione, la capacità di fare felici scoperte per puro caso, il trovare una cosa mentre se ne stava cercando un’altra. Queste felici scoperte ora sono disponibili nella nostra “WWWunderkammer” dell’era dell’informazione, una bizzarra raccolta di link belli, insoliti ed interessanti, una mostra destinata ad arricchirsi di continuo grazie gli appunti dei nostri serendipici esploratori. Anche se i sentieri sono già stati battuti da esperti, fate comunque attenzione: là fuori è una jungla.

Foto: (sopra) © stokkete/Fotolia; (sotto) D. Sankowski/Unsplash

L‘argomento vaccini, purtroppo, è sempre attuale. Purtroppo per due motivi: primo, perché nonostante gli sforzi scientifici, logistici ed economici profusi, malattie infettive potenzialmente pericolose continuano ad esistere e diffondersi. Probabilmente non sarà mai possibile debellarle completamente, quello che possiamo fare è contenerne la diffusione e ridurre i danni sull’uomo. Secondo, perché ultimamente sta dilagando un’altra pericolosa infezione: l’imbecille moda del cosiddetto antivaccinismo. Cos’è l’antivaccinismo? È appunto una pericolosa “moda” –non la chiamerei nemmeno “teoria”, in quanto ciò presupporrebbe una formulazione di principi logicamente coerente– di non vaccinarsi e/o non vaccinare i propri figli, sulla base della credenza che i vaccini siano inutili, dannosi, o che comunque se ne possa fare a meno per diverse ragioni. Queste “ragioni” sono le più disparate e vanno dalle teorie del complotto alla pseudoscienza, fino al puro e semplice esibizionismo radical–chic; ma hanno in comune una buona dose di ignoranza e l’incapacità di documentarsi ovvero di discriminare fonti attendibili da siti truffaldini o antiscientifici. Il che fa dell’antivaccinismo un problema piuttosto “trasversale” e difficile da affrontare. Non vale la pena, quindi, dilungarsi ad analizzare le svariate argomentazioni sostenuti dai detrattori dei vaccini, quanto invece è necessario offrire una corretta informazione o gli spunti per stimolare lo spirito critico. Un modo originale e divertente per sensibilizzare l’opinone pubblica sul problema è stata proposta da due medici australiani con la passione dei giochi di carte: Vaxcard, il gioco dei vaccini. È un gioco di carte strategico nel quale i giocatori devono tentare di infettarsi l’un l’altro con terribili malattie come il tifo, il colera o la meningite, fino ad azzerare i punti ferita dell’avversario ed eliminarlo dal gioco. Unico modo di difendersi: incrementare le proprie difese immunitarie. Il meccanismo di gioco prevede tre livelli di difficoltà per essere accessibile anche ai giocatori più giovani e inesperti e carte speciali collezionabili progettate per essere donate i bambini, ad esempio come premio dopo la vaccinazione. Inoltre sono previste espansioni particolari come le malattie per bambini, le infezioni tropicali o quelle tipicamente rischiose per i viaggiatori. Le carte contengono grottesche ma adorabili rappresentazioni antropomorfe delle malattie e informazioni sui sintomi, in modo da aiutare il giocatore a imparare a conoscere le infezioni e a difendersi.

Il gioco è in crowdfunding (se non sapete cos’è leggete qui) su Kickstarter e può essere pre-acquistato a partire da 10 A$ (dollari australiani) per la versione “download” da stampare a casa o 20 A$ per il set base di carte. Si può contribuire al progetto fino al 9 dicembre 2016, dopo bisognerà attendere fino a luglio 2017 per la distribuzione attraverso i canali tradizionali, ma il costo sarà naturalmente maggiore. Buona epidemia!

(foto: F. Köhntopp/Unsplash)

Uno dei cavalli di battaglia dei sostenitori anti–OGM è la biodiversità. La loro idea è che gli organismi modificati geneticamente riducano la biodiversità degli ecosistemi con conseguenti danni ecologici non più risanabili. Essendo ben noto, infatti, che i vari comparti ambientali (residenza di forme di vita diversificate) siano risorse non rinnovabili, i danni ad essi apportati si tradurrebbero nella perdita delle proprietà atte al sostentamento della vita. Questa argomentazione è ampiamente documentata in tantissimi siti web: basta, infatti, ricercare su Google le parole “OGM” e “biodiversità” per venire inondati da centinaia, se non migliaia, di siti anti–OGM. Nel mondo attuale in cui predomina la falsa idea della democraticità della scienza, ne viene che un utente medio (ovvero dalla cultura scientifica non troppo sviluppata) possa pensare che, se tanti, troppi siti web dichiarano il danno degli OGM nei confronti della biodiversità, questo sia un fatto reale (argumentum ad populum[1]) e che la posizione pro-OGM da parte del mondo scientifico nasconda chissà quali trame oscure. Prevale, insomma, l’idea che il rumore di fondo sia paragonabile ed abbia la stessa rilevanza dei segnali, neanche molto sporadici, che si alzano ben al di sopra di tale rumore. Cerchiamo di fare, invece, chiarezza per quanto possibile e vediamo di affrontare il problema nel modo più oggettivo possibile. Affrontare un problema in modo oggettivo vuol dire applicare il metodo scientifico e cominciare, innanzitutto, a definire i contorni entro i quali ci si muove. Per delimitare i contorni anzidetti bisogna capire ciò di cui si parla.

Cosa vuol dire comparto ambientale

È ben noto che l’acqua è un bene indispensabile del quale nessun organismo vivente può fare a meno. È il mezzo che consente la veicolazione dei nutrienti ed è il solvente nel quale si completano tutte le reazioni chimiche che caratterizzano il metabolismo sia animale che vegetale. Contaminare le acque vuol dire renderle inadatte al metabolismo come esso si è sviluppato nel corso degli eoni.[2] Una argomentazione analoga va invocata per il suolo. Anche se meno intuitivamente, il suolo va protetto esattamente come le acque: dal momento che esso è la sede per la produzione alimentare ed è fonte del nostro nutrimento (sembra strano doverlo dire, ma i prodotti che si comprano al supermercato non crescono sui banconi degli stessi), contaminare un suolo o più in generale depauperarlo delle proprietà che lo caratterizzano, vuol dire ridurre drasticamente l’approvvigionamento alimentare in grado di sostenere tutte le forme animali e vegetali che popolano il nostro pianeta.[2]

Anche l’atmosfera ha una importanza fondamentale nel sostenere la vita. È ben noto, infatti, che, grazie alla particolare miscela dei vari gas che la compongono, tutti gli organismi viventi sono in grado di esplicare le proprie funzioni. Rimanendo solo nell’ambito umano, una composizione atmosferica solo in minima parte diversa da quella che conosciamo (ovvero all’incirca 20% di ossigeno molecolare, 79% di azoto molecolare e 1% di altre tipologie di gas) non consentirebbe la nostra sopravvivenza. Infatti, al di sotto del 16% circa di ossigeno molecolare atmosferico moriremmo per asfissia, mentre concentrazioni molto elevate di ossigeno molecolare atmosferico comporterebbero la distruzione delle cellule secondo meccanismi che non sto a descrivere perché al di là degli scopi di questo semplice articolo.[2] I tre sistemi citati, ovvero acque, suoli ed atmosfera (tralascio per semplicità il quarto che è quello dei sedimenti), sono tutti indispensabili al sostentamento della vita come noi la conosciamo e rappresentano tre comparti distinti dell’ambiente in cui viviamo. Pur essendo distinti per la loro natura chimica, essi non sono indipendenti gli uni dagli altri, ma sono interconnessi secondo uno schema semplificato del tipo:

Aria → Acqua → Suolo → Aria → …

In altre parole, gli equilibri chimici alla base dello sviluppo di uno dei tre comparti influenzano tutti gli altri. Questo vuol dire che un contaminante immesso in atmosfera dall’attività antropica può ricadere al suolo attraverso le piogge; dal suolo può raggiungere le acque di falda mediante lisciviazione; da queste, infine, può arrivare ai fiumi ed al mare. Durante tutto questo percorso, il contaminante può entrare a contatto con la biosfera, ed in particolare con l’uomo, attraverso la catena alimentare con conseguenze più o meno drammatiche a seconda del livello di tossicità del contaminante stesso.[2]

Acqua, suolo e aria sono “comparti ambientali” (Unsplash).

Cosa vuol dire risorsa non rinnovabile

In termini ambientali, una “risorsa” è una qualsiasi fonte o un qualsiasi mezzo atto al sostentamento della vita [2][3] Alla luce di questa definizione, si può dire che i comparti ambientali descritti nel paragrafo precedente sono utili “risorse” per tutti gli esseri viventi. Non è difficile intuire, infatti, che senza aria e senza acqua non potrebbe esistere la vita come noi la conosciamo, così come senza suolo non sarebbe possibile alcuna produzione alimentare. Sfruttare le risorse per il sostentamento della vita vuol dire usarle, da un lato, per migliorare la qualità dell’esistenza (per esempio, producendo l’energia necessaria per muoversi verso l’agognato luogo delle meritate vacanze), dall’altro, per produrre gli alimenti che servono per sopravvivere (in modo da poter lavorare e guadagnare abbastanza per poter andare nei luoghi vacanzieri anzidetti). In ogni caso, lo sfruttamento delle risorse ambientali comporta il consumo delle stesse con riduzione progressiva delle capacità di sostenere la vita. Per esempio, usare acqua dolce nella lavatrice sottrae questa risorsa all’alimentazione; coltivare i campi per produrre alimenti diminuisce la qualità dei suoli (laddove il concetto di qualità è di tipo positivo dal momento che ci si riferisce ad un insieme di proprietà che consentono l’utilizzo dei suoli ai fini della produzione alimentare). Il significato di rinnovabile si riconduce alla capacità della risorsa utilizzata (e, di conseguenza, consumata) di rigenerarsi in modo da consentirne un uso costante nel tempo.[2][3] Questa visione di rinnovabile, tuttavia, è troppo generica perché non tiene conto del fatto che tutti i comparti ambientali sono rinnovabili su scale temporali che vanno molto oltre il tempo di vita medio degli esseri umani. Perché una risorsa possa essere considerata rinnovabile e quindi utile al sostentamento della vita, è necessario che il tempo necessario per la sua rigenerazione sia almeno confrontabile con quello medio della vita umana. Per questo motivo, si può affermare che i comparti ambientali anzidetti, in grado di rigenerarsi in tempi molto più lunghi della vita media umana, sono delle risorse non rinnovabili.

Cos’è la sostenibilità

Sostenibilità è un termine usato a livello scientifico con diversi significati a seconda del contesto in cui viene usato. In particolare, in campo agricolo, sostenibilità si riferisce alla capacità di un sistema a mantenere la propria produttività costante, indipendentemente dal grado di alterazione a cui il sistema stesso è sottoposto.[3] Alla luce di questa definizione, si può intuire che l’attività agricola in toto, ovvero anche quella ritenuta a impatto nullo come l’agricoltura biologica, ha un forte effetto sui suoli e sui diversi comparti ambientali. La lavorazione meccanica dei suoli, per esempio, se da un lato ne migliora l’ossigenazione e la strutturazione, dall’altro li rende più facilmente erodibili; le piante che assumono nutrienti durante le diverse fasi della germinazione e della crescita li sottraggono al suolo diminuendone, così, la fertilità se tali nutrienti non vengono opportunamente restituiti al suolo mediante fertilizzazione; l’irrigazione, necessaria per consentire la produzione vegetale, sottrae acqua potabile necessaria alla sopravvivenza umana; l’attività zootecnica oltre a sfruttare suolo (per la costruzione delle stalle e l’approvvigionamento alimentare degli animali) è associata anche alla contaminazione atmosferica in quanto gli animali producono gas serra; e potrei continuare. La conservazione delle risorse non rinnovabili passa necessariamente attraverso l’uso di pratiche agricole sostenibili quali, per esempio, quelle che limitano l’uso massivo di fertilizzanti inorganici favorendo l’applicazione di fertilizzanti organici; l’uso di tecniche colturali che limitano la produzione di gas serra (per esempio il minimum tillage e la semina diretta su terreno non lavorato) o il consumo di acqua potabile (per esempio la pacciamatura); la gestione integrata del suolo attraverso la lotta alla desertificazione e la corretta gestione dei suoli destinati sia alla produzione alimentare che energetica.[4][5][6]

La biodiversità è definita come «la variabilità tra gli organismi viventi all’interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemi» (Unsplash).

Cosa significa biodiversità

L’enciclopedia Treccani definisce la biodiversità come «la variabilità tra gli organismi viventi all’interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemi». In effetti il termine “biodiversità”, di cui tanti oggi abusano, è molto complesso e per spiegarlo provo ad usare delle metafore. Immaginiamo un condominio in un palazzo di 5 piani (sistema A) con due appartamenti per piano; ogni singolo appartamento può essere considerato come un piccolo ecosistema autonomo. Gli abitanti di ogni appartamento rappresentano la biodiversità dell’ecosistema/appartamento. Essi dormono, si svegliano, fanno colazione, pranzano, cenano e comprano tutto ciò di cui hanno bisogno. Un giorno il singolo proprietario di un appartamento che vive da solo nel suo ecosistema/bilocale, decide di fare un dolce ma si accorge di aver finito lo zucchero ed è troppo tardi per trovare un negozio aperto. Cosa fa? Esce dal proprio ecosistema/appartamento e suona all’ecosistema/appartamento vicino. Quest’ultimo è un ecosistema/quadrilocale in cui possono vivere comodamente 4 persone. La biodiversità dell’ecosistema/bilocale è inferiore in termini numerici rispetto a quella dell’ecosistema/quadrilocale. La maggiore disponibilità di spazio consente una maggiore biodiversità. Tuttavia, i due ecosistemi autonomi interagiscono tra loro quando è necessario per permettere la sopravvivenza (nel nostro caso mediante lo scambio di zucchero) degli organismi viventi che lo occupano (potremmo dire che occupano le due diverse nicchie ecologiche). Una volta evidenziato che gli organismi viventi possono sopravvivere grazie alla interazione tra gli ecosistemi confinanti, andiamo oltre. Il numero di componenti medio negli ecosistemi/appartamento è, diciamo, 4; ne viene che la popolazione del condominio è di 40 persone.

La biodiversità può essere esemplificata come un insieme di edifici diversi e dei loro abitanti (Pixabay).

Cambiamo scenario: consideriamo lo stesso numero medio di persone per appartamento ma in un condominio di un palazzo di 10 piani (sistema B). Il numero totale di persone in questo nuovo sistema è 80. Possiamo dire che la biodiversità (intesa come numero di persone) del sistema B è maggiore di quella del sistema A. Supponiamo ora che i due palazzi (ovvero sistema A e sistema B) siano costruiti in uno spazio in cui sia presente un termitaio (sistema C). Il termitaio è abitato da, diciamo, 10000 termiti. Possiamo dire che la biodiversità (sempre intesa come numero di individui per ogni sistema) varia nell’ordine sistema C > sistema B > sistema A. Tuttavia, la popolazione dei sistemi A e B è fatta da persone appartenenti alla stessa specie, ovvero umani (indichiamoli come sistema U, per semplicità), per cui possiamo dire che la biodiversità del termitaio è di gran lunga maggiore di quella degli umani nei due condomini appena citati, ovvero sistema C > sistema U. Facciamo, ora, un passo avanti e assumiamo che nel terreno dove sorgono i condomini ed il termitaio ci sia anche un fiume (sistema D) in cui mediamente vivono non meno di 500 pesci. Possiamo dire che la biodiversità (ancora intesa come numero di individui diversi) nei due ecosistemi suolo e acqua varia come sistema C > sistema D > sistema U. Tuttavia, se raggruppiamo i sistemi C ed U in base al fatto che sono entrambi terrestri (indichiamo i due messi insieme come sistema T), ne viene che sistema T > sistema D. Ma nel fiume, così come sulla terra, non “abitano” soltanto pesci o termiti o umani. Ci sono anche piante, uccelli, insetti, e altre moltitudini di micro, meso e macro organismi. È l’insieme di tutti questi esseri viventi, in grado di interagire tra loro con modalità differenti (per esempio in modo simbiotico o parassitario), a costituire la biodiversità.[7] L’esempio fatto evidenzia che la biodiversità si riferisce non solo alle specie viventi in un dato ecosistema, ma anche alla diversificazione degli ecosistemi stessi che sono in grado di interagire simbioticamente, e quindi sopravvivere, grazie alle interazioni tra loro. L’importanza della biodiversità risiede nel fatto che viene assicurato l’equilibrio dinamico della biosfera.[8] In particolare, maggiore è la biodiversità e maggiore è la probabilità che venga assicurata la continuità della vita nel caso in cui alterazioni ambientali sconvolgano gli ecosistemi.[8] In altre parole, se l’impatto di un meteorite sulla Terra comporta l’estinzione di una certa specie (come i dinosauri), la nicchia ecologica lasciata libera dalla specie estinta viene occupata da altre forme di vita e la vita, in senso generale, è, in ogni caso, in grado di continuare.[8]

L’agricoltura ha un inevitabile impatto sul suolo (Pixabay).

Agricoltura e biodiversità

Alla luce di quanto detto fino ad ora è lecito chiedersi quale sia il ruolo dell’agricoltura in tutte le sue forme nello sviluppo della biodiversità. È stato già evidenziato che tutte le pratiche agricole hanno un forte impatto sui diversi comparti ambientali alterandone le caratteristiche e rendendoli inadatti al sostentamento della vita se non vengono applicate opportune regole per la conservazione degli stessi.[4][5][6] Nella fattispecie, l’attività agricola necessita di ampi spazi nei quali poter coltivare le piante ad uso alimentare. I grandi spazi si ottengono solo attraverso il disboscamento. La semplice conversione di uno spazio da foresta a campo agricolo comporta non solo un aumento netto di anidride carbonica,[2] ovvero un gas serra, nell’atmosfera (quindi incremento dell’inquinamento del comparto aria), ma anche un cambiamento nella tipologia di micro, meso e macro fauna che è in grado di sopravvivere in quel luogo.[2] Faccio un esempio molto semplice: in un bosco vivono i gufi; se viene attuato il disboscamento per convertire il bosco in spazio arabile, si elimina l’habitat dei gufi che, di conseguenza, spariscono da quell’area. Al posto dei gufi subentrerà un’altra tipologia di uccelli, per esempio i corvi, che sopravvivono “predando” le colture che gli umani usano per la loro produzione alimentare. I gufi sono predatori naturali di topi ed altri piccoli animali. Questi ultimi, in assenza dei loro predatori, tenderanno a proliferare incrementando il loro numero. Come si arguisce da questo esempio banale, la conversione di uno spazio da bosco a campo agricolo comporta la sparizione di un certo tipo di esseri viventi e la comparsa di altri animali più adatti a vivere nel nuovo ambiente. Il discorso che ho fatto sui gufi, i corvi ed i topi si applica anche alla biomassa microbica dei suoli che, come gli animali anzidetti, contribuisce alla biodiversità del sistema agricolo. Tutto questo, naturalmente, è valido se guardiamo solo alla fauna. Se guardiamo alle specie vegetali, l’attività agricola (e, si badi bene, sto parlando di tutte le tipologie di agricoltura) comporta una drastica riduzione della biodiversità vegetale. Infatti le aree boschive sono molto ricche di specie vegetali di ogni tipo, in grado di vivere in simbiosi tra loro o parassitando altre specie vegetali. Se vogliamo produrre mega litri di olio extra vergine di oliva dalla varietà Biancolilla da esportare in tutto il mondo, abbiamo bisogno solo di ulivi che appartengono alla cultivar che ci interessa. La massimizzazione della produzione, inoltre, comporta la necessità di eliminare tutte le piante “parassite” in grado di competere con quelle di interesse per l’assorbimento dei nutrienti. In altre parole, l’attività agricola comporta una alterazione della biodiversità faunistica (micro, meso e macro) nel senso che ad una diminuzione del numero di specie viventi rispetto a quelle presenti nelle zone vergini corrisponde anche la colonizzazione del nuovo habitat da parte di altre specie adatte alla sopravvivenza negli spazi destinati all’agricoltura. Per altri versi, sotto il profilo della biodiversità vegetale, le monocolture sostituiscono l’enorme varietà biologica che caratterizza le aree boschive/forestali.

Campi di colza: l’agricoltura comporta una alterazione della biodiversità (Pixabay).

Da tutto quanto detto si capisce che è possibile distinguere tra biodiversità forestale/boschiva e biodiversità agricola (in questa sede tralascio gli altri tipi di biodiversità come quella aerea e acquatica che sono fuori contesto). La prima riceve un rapido decremento nel cambio di destinazione d’uso di un suolo (da forestale/boschivo a coltivato). Tuttavia, la biodiversità agricola, legata alla diversificazione delle specie viventi adatte alla vita in un ambiente “antropizzato”, dipende fortemente dal tipo di tecniche agricole utilizzate.[9][10][11][12] Infatti le pratiche intensive (intese come quelle che non guardano alla salvaguardia dell’ambiente ma solo alla produttività economica) portano ad una riduzione della biodiversità (dal 10 al 30%) rispetto a quella che si misura quando si fa uso di pratiche sostenibili.[9][10][11][12] Dal momento che è stato evidenziato che la salubrità alimentare è direttamente correlata alla biodiversità agricola,[13][14] da qualche anno tutte le agenzie internazionali spingono per l’applicazione di pratiche agricole sostenibili.[13][14][15] Queste ultime, quindi, oltre a consentire la conservazione delle risorse non rinnovabili come definite in precedenza, consentono anche la salvaguardia della biodiversità. Quest’ultima può essere a tutti gli effetti considerata anch’essa come una risorsa non rinnovabile (esattamente come suolo, aria ed acqua) da proteggere e conservare per il miglioramento della qualità della vita umana.

Cosa sono gli “organismi geneticamente modificati” o OGM

Esistono due aspetti distinti che devono essere presi in considerazione per definire il significato di “organismo geneticamente modificato”. Da un lato abbiamo l’approccio scientifico che si basa sui fatti, dall’altro abbiamo l’approccio politico che non tiene conto dei fatti ma solo dell’umore degli elettori e delle convenienze elettorali. Insomma, l’approccio politico alla definizione di OGM è di carattere culturale, piuttosto che reale.[16] Ma andiamo con ordine.

Le modifiche genetiche per la scienza

Charles Darwin

Fin da quando Darwin ha posto le basi della teoria dell’evoluzione è apparso chiaro, ed è diventato progressivamente sempre più evidente sotto il profilo sperimentale, che tutti gli organismi viventi hanno avuto origine da un progenitore comune che oggi noi chiamiamo LUCA, ovvero “Last universal common ancestor”, che altro non è che il famoso brodo primordiale nel quale si sono realizzate tutte le condizioni chimico fisiche per la formazione delle protocellule e lo sviluppo del metabolismo che caratterizza tutti gli esseri viventi.[17] Solo l’evoluzione, associata all’adattamento alle condizioni ambientali, dal progenitore comune riesce a spiegare la similitudine tra il nostro patrimonio genetico e quello di tanti altri organismi viventi. Per esempio, oltre il 98% di similitudine esiste tra il DNA umano e quello degli scimpanzé, oltre il 90% di affinità esiste tra il DNA umano e quello dei topi mentre oltre il 50% di somiglianza accomuna il nostro DNA a quello delle piante.[16] La differenziazione genetica avviene in modo casuale per effetto di errori imprevedibili durante i processi di replicazione del DNA. La moltitudine di organismi che viene così generata (quella che in precedenza è stata identificata col termine di “biodiversità”) è fatta da individui che sotto la spinta della pressione ambientale possono soccombere oppure sopravvivere. In quest’ultimo caso, il patrimonio genetico viene trasmesso alle generazioni successive. Nel corso di milioni di anni, la differenziazione genetica ha prodotto l’insieme di organismi viventi (dai microorganismi all’uomo) che oggi siamo abituati a conoscere. In definitiva, tutti noi siamo il prodotto di modificazioni genetiche (ovvero alterazioni imprevedibili del DNA) che ci consentono di occupare delle ben precise nicchie ecologiche nelle quali siamo in grado di sopravvivere.[18] Le modifiche genetiche possono essere indotte anche in modo mirato. Per esempio, fin da quando 10 000 anni fa l’uomo è passato dalla fase nomade di caccia/raccolta a quella stanziale di carattere prevalentemente agricolo,[19] ha tentato, tra successi ed insuccessi, di modificare le caratteristiche genetiche dei vegetali e degli animali in modo da aumentare la produttività agricola dei primi e rendere più docili i secondi. In entrambi i casi, lo scopo è sempre stata la massimizzazione della produzione alimentare così da sfamare un numero sempre più ampio (attualmente in fase di crescita esponenziale) di esseri umani. In assenza di conoscenze specifiche, le modifiche genetiche mirate venivano indotte per tentativi ed errori attraverso l’incrocio di organismi aventi ognuno una o più delle caratteristiche desiderate. In questo modo era possibile ottenere piante “domestiche” in grado di resistere a certe particolari patologie a cui non erano soggette piante selvatiche e meno utili sotto l’aspetto alimentare. Allo stesso modo, era possibile selezionare animali da latte in grado di produrre questo alimento in modo continuativo o animali da caccia con specifiche caratteristiche morfologiche tali da renderli adatti per le diverse tipologie di caccia. La progressione delle conoscenze ha condotto alla comprensione dei meccanismi biochimici alla base dell’ereditarietà genetica cosicché oggi è possibile operare modifiche genetiche con una possibilità di errore di gran lunga inferiore rispetto a quella associata ai tentativi di incrocio delle vecchie pratiche agricole/zootecniche. La nuove tecniche di ingegneria genetica consentono, infatti, di modificare il DNA di una specie vegetale variando unicamente i geni responsabili di certe particolari caratteristiche.[20] In questo modo si ottengono, in tempi molto più rapidi rispetto alle pratiche convenzionali, piante con proprietà nutrizionali o meccanismi di difesa di gran lunga superiori rispetto a quelle cosiddette tradizionali.[16] Un esempio tra tutti è il famoso “golden rice”:[21] si tratta di un riso modificato geneticamente capace di produrre, come metabolita secondario, il β-carotene, ovvero il precursore della vitamina A la cui carenza è associata a inibizione della crescita, deformazione e fragilità delle ossa/e modifiche delle strutture epiteliali e degli organi riproduttivi.[22] La carenza di vitamina A si ottiene solo per deficit nutrizionali in quelle popolazioni che non hanno accesso a fonti alimentari in grado di fornire i precursori della suddetta vitamina. È il caso, per esempio, delle popolazioni orientali (India in testa) la cui alimentazione è prevalentemente basata sull’uso del riso. La sostituzione del riso tradizionale col riso golden consente di superare i problemi nutrizionali di cui si accennava.

Chicchi di “golden rice” (a destra) a confronto con riso comune (International Rice Research Institute, CC-BY 2.0).

Le modifiche genetiche per la politica e l’opinione comune

È stato evidenziato come, sotto l’aspetto scientifico, tutti gli esseri viventi possano essere considerati come organismi geneticamente modificati perché derivati da processi evolutivi durante i quali piccole variazioni genetiche hanno consentito l’adattamento (e, di conseguenza, la sopravvivenza) nelle condizioni più disparate. È stato anche puntualizzato come il progresso tecnologico in ambito agricolo consenta oggi di effettuare modifiche genetiche mirate ed in tempi brevi in modo da ottimizzare la produttività agricola. I prodotti agricoli selezionati mediante ingegneria genetica non vengono utilizzati o immessi in commercio a cuor leggero, ma subiscono una serie di controlli molto minuziosi in modo da rilevare ogni possibile effetto collaterale sulla salute umana.[16] Nonostante la “naturalità” (nel senso comune del termine) delle modifiche genetiche e gli innumerevoli controlli cui i prodotti modificati geneticamente sono sottoposti, la politica, che – come già evidenziato – segue gli umori degli elettori, cerca di opporsi in tutti i modi agli OGM. La prima direttiva Europea 90/220/CEE sugli OGM stabilisce al comma 2 dell’articolo 2 che è «organismo geneticamente modificato (OGM), un organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale»,[23] laddove viene preso in considerazione il concetto di “natura” che, come evidenziato in molta letteratura, è solo ed esclusivamente di carattere culturale.[16][24] I processi tecnologici mirati alle modifiche genetiche per il miglioramento delle caratteristiche vegetali sono in tutto e per tutto simili, in termini biochimici, a quanto accade “naturalmente”. La differenza che una certa politica vuole vedere è solo nel procedimento utilizzato. In questo modo una modifica genetica ottenuta per tentativi ed errori mediante innesti non porta, normativamente, ad un OGM, mentre un organismo ottenuto mediante la tecnica del DNA ricombinante è considerato, per legge, un OGM. Si deve, quindi, puntualizzare che, sotto l’aspetto scientifico, questa differenziazione normativa è completamente priva di significato e potrebbe essere legata unicamente ad una politica protezionistica delle aziende di prodotti fitosanitari di cui il vecchio continente, e l’Italia in particolare, è abbastanza ricco.[16][25][26] In effetti, come riportato in una intervista alla senatrice Elena Cattaneo su Linkiesta [24], i maggiori avversari, in Italia, dei prodotti OGM sono proprio le aziende che producono fitofarmaci[26] le quali vedrebbero ridurre i propri introiti dalla introduzione in agricoltura delle piante OGM (nel prossimo paragrafo si discuterà brevemente dei possibili vantaggi/svantaggi dell’uso agricolo degli OGM). Ma quale è il ruolo giocato dalle popolazioni Europee nell’indirizzare la politica dell’Unione e degli stati membri? In realtà bisogna dire che i cittadini dell’Unione Europea non sono adeguatamente informati sull’aspetto scientifico degli OGM e risentono in gran parte delle leggende e dei miti propagandati ad arte da gente di spettacolo[27] e da persone che hanno mitizzato i sapori delle epoche andate.[28] Tra questi miti sono da ricordare quello delle biotecnologie contro natura, della alterazione del DNA umano per ingestione di piante OGM, della diffusione della resistenza agli antibiotici con conseguente incremento nella difficoltà a resistere ad alcune malattie, della riduzione della biodiversità (di cui si discuterà più avanti) e così via cantando.[29] La scarsa preparazione scientifica associata ai miti anzidetti fa in modo che il cittadino EU prema sui governi affinché venga limitato l’uso di organismi geneticamente modificati in agricoltura. I governi colgono la palla al balzo e, per non perdere consensi, seguono l’umore del “popolo” abusando di un principio di precauzione che, come si intuisce da quanto scritto fino ad ora e come si comprenderà dalla lettura dei paragrafi seguenti, non ha alcun senso.

Presidio di attivisti anti–OGM a Badingen, Germania (Commons).

Agricoltura ed OGM

Al momento attuale l’uso di organismi geneticamente modificati in agricoltura è vietato in quasi tutta Europa. Solo Spagna e Portogallo hanno introdotto coltivazioni di mais OGM.[30] Tuttavia, la ascientificità delle proibizioni normative in atto sia in Europa che in tantissimi paesi del globo terrestre è supportata dalla pubblicazione di numerosi studi che evidenziano l’efficacia economica ed ambientale nell’uso agricolo di piante geneticamente modificate. In Cina, per esempio, la coltivazione di cotone OGM (quello che viene indicato come “cotone Bt”, ovvero modificato geneticamente con il gene del Bacillus thuringensis inserito nel vegetale per fargli produrre una tossina che lo rende resistente ai parassiti) ha portato benefici sia economici che ambientali. Infatti, studi condotti per la valutazione a breve[31] e lungo termine [32] del cotone Bt sulla società Cinese dimostrano non solo che gli agricoltori che hanno introdotto questa pianta nella loro produzione hanno avuto un incremento di guadagni economici, ma hanno anche operato una riduzione nella quantità di fitofarmaci, dannosi per l’ambiente, usati nella loro pratica agricola. Il cotone Bt ha apportato benefici anche agli agricoltori Indiani;[33][34][35] inoltre, impatti positivi, sia economici che ambientali, si sono avuti anche in alcuni paesi del Sud America (Brasile, Argentina e Paraguay) e negli Stati Uniti[36][37][38] a seguito dell’introduzione della soia OGM. Nonostante la grande massa di dati sperimentali che attestano della positività dell’uso in agricoltura di piante OGM, un lavoro molto recente pubblicato su Science Advances[39] si pone in controtendenza rispetto a quanto finora riportato per gli Stati Uniti. In particolare, gli autori dello studio[39] rivelano che mentre l’uso di mais OGM ha portato ad una riduzione della quantità di insetticidi ed erbicidi rispetto alla situazione antecedente al 1998, l’uso di soia OGM ha comportato sì una riduzione nella quantità di insetticidi, ma un incremento in quella di erbicidi. Gli autori del lavoro contestualizzano i loro dati evidenziando che l’incremento nell’uso di erbicidi conseguente alla coltivazione di soia OGM è dovuto all’aumento alla resistenza al glifosato[40] da parte delle erbe infestanti.

Applicazione di pesticida pre-semina o post-raccolto (Depositphotos).

Relazione tra organismi geneticamente modificati e biodiversità

Confezioni di Roundup® per giardinaggio/orticoltura sugli scaffali di un supermercato in Belgio (Depositphotos).

Lo studio in merito all’aumento alla resistenza al glifosato da parte delle erbe infestanti[39] è un interessante punto di partenza per discutere dell’argomento OGM–biodiversità, scopo del presente articolo. Infatti, il punto focale del predetto studio[39] è che l’aumento della resistenza al glifosato da parte delle erbe infestanti è conseguente alla coltivazione di soia “Roundup® resistant”. Il Roundup® è un fitofarmaco a base di glifosato,[40] la soia Roundup® resistant è un vegetale che non subisce danni da parte del glifosato. Nel momento in cui la soia Roundup® resistant viene coltivata, si può far gran uso di glifosato per eliminare le erbe infestanti che competono con la soia per l’assunzione di nutrienti dal suolo. La velocità di riproduzione e crescita delle erbe infestanti consente una variabilità genetica molto elevata. Questo significa che, per effetto degli errori casuali nella replicazione del DNA di cui si accennava in precedenza, è possibile che, tra le tante piantine infestanti, ne possa nascere qualcuna che sia resistente al glifosato. La conseguenza è che sono proprio queste ultime, più adatte a sopravvivere al citato erbicida, a prendere il sopravvento e a portare ad un uso sempre più massiccio di glifosato o di altre tipologie di erbicidi. In altre parole, la coltivazione della soia Roundup® resistant favorisce la biodiversità. Si tratta di un tipo di biodiversità economicamente dannosa e contro la quale bisogna applicare fitofarmaci dal forte impatto ambientale; ma il punto, per il momento, non è questo. Il punto è che l’uso di un sistema OGM favorisce la biodiversità vegetale strettamente detta. Una situazione analoga, sebbene più utile sotto l’aspetto economico per gli agricoltori che decidono di farne uso, si verifica in tutti quei paesi in cui non sono validi i brevetti sulle piante OGM. Per esempio in India il cotone Bt prodotto dalla Monsanto è stato utilizzato per generare 137 differenti ibridi ognuno con proprietà ben specifiche.[16] La possibilità di avere un numero di specie vegetali potenzialmente infinito mediante l’uso dell’ingegneria genetica ha consentito di salvaguardare tanti prodotti tipici[16] come, per esempio, la papaya nelle Hawaii[41] o il pomodoro San Marzano,[42] prodotto tipico Campano. In altre parole, sulla base delle definizioni oggettive date in merito a biodiversità e sistemi OGM, si può concludere che gli organismi geneticamente modificati possono essere considerati come risorsa per la biodiversità, piuttosto che come un problema come da più parti propagandato.[43][44][45]

Conclusioni

Gli organismi geneticamente modificati sono una risorsa per la biodiversità. Tuttavia, bisogna evidenziare che oltre ad una biodiversità economicamente conveniente, l’uso di coltivazioni OGM può generare una biodiversità vegetale contrastabile attraverso un uso progressivamente più massiccio di fitofarmaci potenzialmente dannosi per l’ambiente. Alla luce di questo, gli OGM devono essere condannati senza appello? La risposta è: certamente no. L’applicazione dell’ingegneria genetica all’agricoltura si inserisce nell’ambito di quella che è stata dichiarata in precedenza come “agricoltura sostenibile”. In altre parole, gli OGM devono essere pensati come complementari ai prodotti dell’agricoltura tradizionale (intensiva o meno) in modo da consentire la salvaguardia sia dei prodotti tipici che di tutte le risorse ambientali non rinnovabili dalla cui “distruzione”, alla luce dei meccanismi che avvengono in natura, gli unici ad uscire sconfitti sono solo gli esseri umani.

Riferimenti

- [1]argumentum ad populum (ricorso al popolo): è un tipo di fallacia di consistenza nella quale si afferma che una tesi sia corretta solo perché è sostenuta da un gran numero di persone.↩

- [2]Manahan, Stanley E. Environmental Chemistry, Ninth Edition. CRC Press, 2009. ISBN 978-1420059205↩

- [3]Conte, Pellegrino, Hans-Peter Schmidt e Giulia Cimò, “Research and Application of Biochar in Europe” (PDF) in Guo M., Z. He, M. Uchimiya (a cura di) Agricultural and Environmental Applications of Biochar: Advances and Barriers. Madison, WI: American Society of Agronomy, 2016.↩

- [4]“Buone pratiche per l’agricoltura” in Gelso — GEstione Locale per la SOstenibilità ambientale. ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Web. <http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso>↩

- [5]“Tecniche colturali a basso impatto ambientale” (PDF) in Crea. Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria. <sito-entecra.it>↩

- [6]Briamonte, Lucia e Raffaella Pergamo (a cura di) I metodi di produzione sostenibile nel sistema agroalimentare (PDF). INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), 2008. Ebook.↩

- [7]“Biodiversità” in ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Web. <http://www.sinanet.isprambiente.it>↩

- [8]Leakey, Richard, Roger Lewin La sesta estinzione. La vita sulla terra e il futuro del genere umano. Torino: Bollati Boringhieri, 2015.↩

- [9]Liu, Chang, Meng Lu, Jun Cui e Bo Li “Effects of straw carbon input on carbon dynamics in agricultural soils: a meta-analysis” in Global Change Biology vol. 20, nº 5 (2014): 1366–1381.↩

- [10]Chappel, Liliana A. LaValle “Food security and biodiversity: can we have both? An agroecological analysis” in Agriculture and Human Values vol. 28, nº 1 (2011): 3–26.↩

- [11]Schneider, Manuel K., Gisela Lüscher, Felix Herzog “Gains to species diversity in organically farmed fields are not propagated at the farm level” in Nature Communications nº5 (2014).↩

- [12]Tuck, Sean L., Camilla Winqvist, Flávia Mota, Johan Ahnström, Lindsay A. Turnbull, Janne Bengtsson “Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis” in Journal of Applied Ecology vol. 51, nº 3 (2014): 746–755.↩

- [13]“La diversità biologica è fondamentale per l’agricoltura e la produzione alimentare.” FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).↩

- [14]“Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni” (PDF) Commissione Europea, 2010.↩

- [15]Esquinas-Alcàzar, José “Biodiversità e sicurezza alimentare— Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche“. Archivio Storico Ministero dell’Interno.↩

- [16]Bressanini, Dario OGM tra leggende e realtà. Chi ha paura degli organismi geneticamente modificati? Bologna: Zanichelli, 2009. 978-8808062413↩

- [17]De Duve, Christian Alle origini della vita. Torino: Bollati Boringhieri, 2011.↩

- [18]“La biosfera e gli ecosistemi” (PDF), da Zanichelli Scuola <online.scuola.zanichelli.it>. Allegato a Saraceni, Silvia, Elvidio Lupia Palmieri Scienze Integrate Bologna: Zanichelli, 2010.↩

- [19]Harari, Yuval Noah Da animali a Dèi. Milano: Bompiani, 2014. ISBN 978-8845275906↩

- [20]Baima, Simona, Giorgio Morelli “Gai geni ai semi” (PDF) Roma: INRAN, 2010. Ebook. ISBN 978-8896597002↩

- [21]Capocci, Mauro “golden rice” in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica. Roma: Treccani, 2008. Web.↩

- [22]Manuale MSD Merck Sharp & Dohme Corp., Web.↩

- [23]“Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (90/200/CEE)”↩

- [24]Fuso, Silvano Naturale = Buono? Roma: Carocci Editore, 2016. ISBN 978-8843079230↩

- [25]Baratta, Lidia “Perché gli OGM fanno paura” Linkiesta, 11 Ott. 2015. Web.↩

- [26]“Elenco delle imprese produttrici di prodotti fitosanitari“.↩

- [27]“Passaparola — OGM: tolleranza zero” Il Blog di Beppe Grillo, 22 Lug. 2013. Web.↩

- [28]“Gli OGM in Europa” Slow Food. Web.↩

- [29]OGM in agricoltura: le risposte alle domande più frequenti (PDF) Regione Lombardia — Consiglio Scientifico per le Biotecnologie in Agricoltura, Luglio 2004. Ebook.↩

- [30]“OGM in crescita, ma solo in 28 Paesi del mondo: mappa e classifica 2014” GreenBiz, 29 gennaio 2015. Web.↩

- [31]Pray & Ma “Impact of BT cotton in China” World Development, 29 (2001): 813-825 (PDF).↩

- [32]Qiao, “Fifteen Years of Bt Cotton in China: The Economic Impact and its Dynamics” World Development, 70 (2015): 177-185.↩

- [33]Qaim “Bt Cotton in India: Field Trial Results and Economic Projections” World Development, 31 (2003): 2115–2127↩

- [34]Krishna & Qaim “Bt cotton and sustainability of pesticide reduction in India” Agricultural Systems, 107 (2012): 47-55.↩

- [35]Subramanian & Qaim “Village-wide effects of agricultural biotechnology: the case of Bt cotton in India” World Development, 37 (2008): 256-267.↩

- [36]van de Vield et al. “GM-Relates Sustainability: Agro–Ecological Impacts, Risks and Opportunities of Soy Production in Argentina and Brasil” (PDF) in Researchgate, 2009. Web↩

- [37]Brookes, Graham, Peter Barfoot “GM Crops: The Global Economic and Environmental Impact – The First Nine Years 1996-2004” AgBioForum Vol. 8, nº2–3 (2005).↩

- [38]Bonny “Genetically modified glyphosate-tolerant soybean in the USA: adoption factors, impacts and prospects. A review” Agronomy for Sustainable Development, vol 28, nº1 (2008): 21-32.↩

- [39]Perry & al., 2016, “Genetically engineered crops and pesticide use in U.S. maize and soybeans” Science Advances, vol 2, nº8 (2016).↩

- [40]Conte, Pellegrino “Il glifosato: pericolo per l’ambiente ma innocuo per l’uomo?” Laputa. 19 Mar. 2016. Web.↩

- [41]“Papayas” GMO Compass, 27 Nov. 2006. Web.↩

- [42]Gianessi, Leonard, Sujatha Sankula, Nathan Reigner “Tomato – Virus-Resistant Case Study” (PDF) National Center for Food and Agricultural Policy <ncfap.org> (2003).↩

- [43]“Facciamo chiarezza sugli OGM” (PDF) – Civielle, 2014.↩

- [44]“Current knowledge of the impacts of ganetically modified organisms on biodiversity and human health” (PDF) IUCN World Conservation Union, 2007.↩

- [45]Garcia & Altieri “Transgenic Crops: Implications for Biodiversity and Sustainable Agriculture” (PDF) in Agroecology in Action <agroeco.org>, 2010.↩

Trama

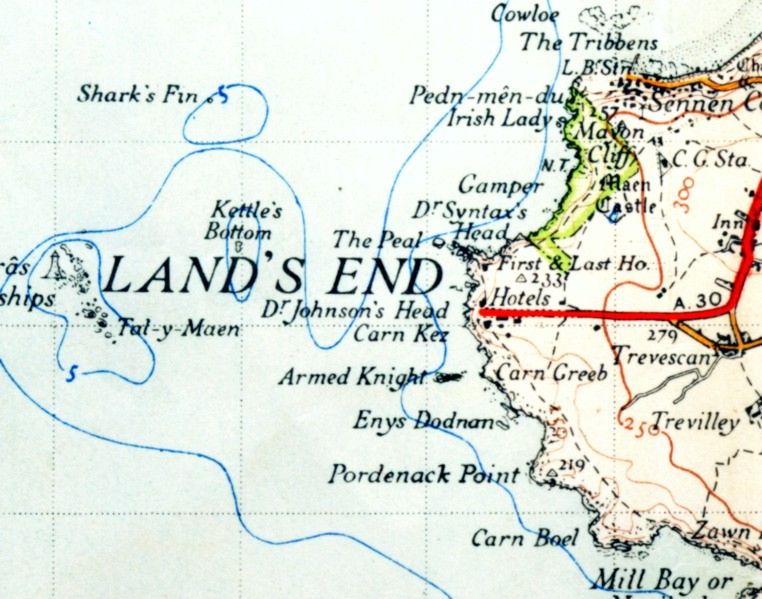

Un uomo e una donna che abitano a Land’s End, a picco sull’oceano, spiano i segnali della Fine dei Giorni che incombono dal cielo, dalla terra e dall’inconscio, tracimando identici nelle menti di esseri umani lontanissimi ma inconsapevolmente collegati. Ottobre 1995: ai piedi del Monte Graham, in Arizona, si consuma un atto di violenza disumana, neppure illuminato dalla cronaca, che mette in moto eventi fatali in grado di provocare la Fine dei Giorni a distanza di vent’anni. Qual è il legame che unisce un film girato in California e i sogni di una sciamana che vive in Cornovaglia? E quello tra gli incubi a occhi aperti dell’agente letteraria Cassandra Marsalis e il romanzo non ancora scritto dal suo autore migliore? Perché un monaco, prossimo alla morte, scrive sui muri della sua cella una sequenza di parole che preludono all’evento finale? Enigmi che riguardano tutti gli abitanti del pianeta prendono vita in una località magica e inquietante chiamata Land’s End.

Land’s End. Il teorema della distruzione di Danilo Arona e Sabina Guidotti. Edizioni Meridiano Zero, 2016.

Scoprilo ora:

Land’s End, Cornovaglia.

Ciao Danilo, ciao Sabina, benvenuti su Laputa, reggetevi forte finché non raggiungiamo il municipio. Volare con l’ausilio della sola forza magnetica non è come sedersi dentro un comodo superjet della Lufthansa, ci saranno scossoni e qualche turbolenza. Intanto vorrei domandarvi come vi siete conosciuti, giusto per rompere il ghiaccio.

D Non ci siamo mai conosciuti fisicamente. Può anche darsi che Sabina non esista e sia un parto del mio Id o della mia ghiandola pineale. Se come mi auguro esiste su questo piano di realtà, ci conosceremo ad Halloween, che per inciso è anche il giorno del genetliaco della Guidotti. Anzi, la notte… Sabina Guidotti non poteva che nascere a quell’ora e in quella data. La nostra è una conoscenza – si fa per dire – via rete. Siamo reciproci fantasmi.

S Potrebbe sembrare una trovata pubblicitaria per far parlare di noi e del libro, invece è la pura verità. Io e Danilo non ci siamo mai incontrati, nemmeno virtualmente su Skype. E anche su questo si potrebbe scrivere una storia. All’inizio Danilo era solo una voce. Detto così è un po’ inquietante, parlando dell’autore del romanzo Io sono le voci. Poi quella voce ha fatto parte di un sogno, e quel sogno si è trasformato negli incubi di Cassandra e nelle visioni di Dafne. Ma sono certa di aver incontrato uno dei tanti Danilo in un mondo parallelo.

Bene, attenzione adesso. Reggetevi! Siamo sopra un’intersezione elettromagnetica. Quando scoprimmo le due lune di Marte prima di tutti gli astronomi terricoli, fu necessario approntare uno stabilizzatore per il telescopio. Ricordo che ne parlammo per circa una decina di anni, prima di addivenire alla soluzione. Parlammo di altro, chiaramente. A noi laputiani piace divagare, non seguire alcuno Schema. Invece tu, Danilo, immagini che vi sia uno Schema al quale non si può sfuggire. Ce ne vuoi illustrare i dettagli, e per amore dei laputiani, non lesinare quelli che ritieni di secondaria importanza, qui da noi valgono oro!

D Lo Schema è la Sottotraccia – non a caso maiuscola – di tutta la mia ultima narrativa a partire da “L’estate di Montebuio”. Volendo rifarsi a una contabilità di tipo aziendale, è il nudo elenco dei segni che preludono alla fine dei giorni. Lo so che puzza molto di gruppi fondamentalisti escatologici – in rete se ne trovano a bizzeffe -, ma i materiali da usare in chiave fictional li trovo assolutamente efficaci e divertenti. E ad alcuni confesso di credere. Per esempio, a coloro che ho battezzato i “Renfield”, quegli individui che ormai quasi ogni giorno danno di matto e compiono atti – spesso omicidiari – senza spiegazione perché dal loro punto di vista “annunciano” che Qualcosa di Sinistro sta per Accadere (citando Bradbury). Non sono cose che m’invento, stanno in cronaca, basta saperle scoprirle e “rileggerle” in un’altra chiave. Se vuoi approfondire il discorso anche dal punto di vista saggistico, la mia rubrica su Carmilla Online “La Luce Oscura” negli ultimi anni è quasi totalmente dedicata allo Schema… che tra l’altro è un’entità dinamica, in mutazione. Ad esempio, L’ISIS ormai ne fa parte. Poi la terzultima voce dello Schema è “terrore globale”… Vedi tu. Consiglierei un saggio fondamentale di Paul Virilio accanto a “Land’s End”, giusto per capirne di più di Schemi e interpretazione della realtà. S’intitola “Città panico”.

(…) Sabina, e tu ci credi nello Schema? O ti sei lasciata irretire per poi riuscire a sfuggirne?

S Uno Schema esiste. Questo non è un libro di pura finzione. Lo scenario del mondo è ben peggiore di quello che abbiamo raccontato. L’Apocalisse è già sotto gli occhi di tutti, ma l’omologazione, il desiderio di immortalità, la perdita di valori morali, ha generato una cecità preventiva, come se fosse calato un sipario. Viviamo in una libertà apparente, una specie di limbo, dove la realtà spesso si confonde con l’immaginario. Chi scrive di horror, probabilmente per esorcizzare paure inconsce, lo sa. E lo sa perché fa rivivere i mostri, scava nel profondo delle coscienze, andando in quelle zone di confine spesso pericolose. Posso dirti anche che, mentre scrivevamo questo romanzo, sono accadute delle cose strane, intoppi, black out, incidenti, come se “Qualcuno” o “Qualcosa” non volesse che il libro vedesse la luce. Potremmo parlare di presenze, di fantasmi, di connettività con altri mondi, mondi nei quali questa storia era appena iniziata o aveva avuto un triste epilogo. Poi, una volta terminato, abbiamo avvertito entrambi un senso di pace. Avevamo rivelato lo Schema, o quello che noi abbiamo decodificato come Schema.

Eccoci arrivati al municipio, prego, accomodatevi. Il nostro popolo mi ha affidato una domanda: siete mai stati a visitare il vecchio faro di Land’s End? Ve lo chiedo perché a noi sono saltate tutte le antenne ricettive quando abbiamo saputo della pubblicazione dell’omonimo romanzo e, vi assicuro, ognuno di noi ne ha già tre copie. Una da leggere, una da portare in piazza per argomentare sui dettagli, e un’altra da conservare per il futuro. (link all’articolo di laputa, penso che ci sta tutto)

D Mai stato a Land’s End. Ma dopo quest’esperienza produttiva mi piacerebbe proprio. Per capire se le mie visioni – e quelle di Sabina – corrispondano al vero. In ogni caso la Cornovaglia sta nei miei programmi turistici.

S Vorrei andarci presto, magari proprio con Danilo! Vedere quella scogliera, la scogliera di Dafne e Angus, dove noi abbiamo stabilito il confine. Però, dormirei nel faro, non nel famigerato albergo onde evitare incontri spiacevoli.

Il faro di Land’s End detto “di Longships” dal nome del gruppo di scogli, la cui sagoma ricorda un silenzioso e misterioso convoglio di “navi lunge” norrene.

Come siete riusciti, con una storia che spazia dai luoghi più remoti alle dimensioni parallele del tempo, a scrivere a quattro mani? Che metodo avete utilizzato? Noi laputiani siamo sempre alla ricerca di un metodo per rimanere concreti, chiaramente senza alcun successo.

D Sabina si è piacevolmente intromessa a storia già impostata. Quindi ha fatto il Paguro Bernardo della situazione. La trama è sostanzialmente mia in quanto tecnicamente la si può considerare un sequel de “L’estate di Montebuio” (lontano da Montebuio), anche se certe specifiche non hanno poi senso essendo il romanzo “nostro”. Lei ha creato approfondimenti, sottotrame e ha regalato a “Land’s End” un tocco femminile ovviamente carente da parte mia, dato che io sono un rude legionario. Per fortuna gli stili sono risultati congrui e molto simili. E il lettore percepisce la presenza di due sole mani.

S Ho lavorato su un’idea di Danilo. Una trama complicata, proprio perché la storia si sviluppa su più piani narrativi. Una storia conduce a un’altra storia. Un incubo prelude a un altro incubo. Danilo dava la traccia su cui lavorare e io rimandavo le cartelle ampliate o modificate. Questo all’inizio. Poi ci siamo “sentiti”, ovvero, io ho capito esattamente cosa voleva raccontare Danilo con questa storia. Non è semplice scrivere assieme; lui è un uomo e io sono una donna, e anche questo incide sulla scrittura. Come ti dicevo, durante la stesura del romanzo qualcosa è successo e le nostre scritture sono andate all’unisono, tant’è che nel libro, almeno spero, si percepisce un’unica voce narrante. Siamo entrambi due visionari, amiamo il cinema di David Lynch, avevamo dei punti di contatto nel nostro background culturale, forse questo ci ha agevolato.

Danilo, Halloween si avvicina, una festa molto sentita quassù. Che tipo di rapporto hai con le festività in generale? Ti senti partecipe?

D Le festività mi piacciono perché sono un uomo festoso. Halloween è una storia diversa. Sostanzialmente è uno stato d’animo che accomuna tutti gli appassionati transgenerazionali di gotico, weird, horror e via declinando. Li accomuna su tutto il pianeta e questo è straordinario nonostante il delirio talebano dei gruppi cattolici oltranzisti che la dipingono come un evento satanico. Questa gente non sa nemmeno di che parla soprattutto quando tira in ballo il Diavolo. Comunque, certo, mi sento e sono partecipe.

Sabina, la tua esperienza come editor ti pone nel settore di controllo della lunga lavorazione di uno scritto. Cosa si prova a passare dalla torre di controllo alla cabina di pilotaggio?

S Quando lavoro esclusivamente come editor o come ghostwriter, il mio compito è quello di far funzionare una storia, eliminare incongruenze, difetti stilistici, staticità dei dialoghi, snodi narrativi incompleti. Tengo sempre presente la regola degli ostacoli che il personaggio deve superare, se credibili o meno, e mi piace lavorare a stretto contatto con l’autore. Un bravo editor non snatura mai il lavoro di altri, ma accompagna, suggerisce, consiglia, però la storia alla fine è dell’autore. Posso battermi per far capire all’autore che un personaggio non funziona, ma se per qualche ragione quel personaggio è collegato all’emotività di chi scrive e per mille ragioni diventa intoccabile, ecco, allora, il mio compito è quello di migliorarlo fin dove è migliorabile. Come autrice invece hai delle responsabilità diverse. Tante volte con Danilo abbiamo parlato di Land’s End, romanzo che all’inizio ha lasciato un po’ tutti di stucco, sia perché, per chi conosce Danilo Arona, questa storia è meno truce delle altre, sia perché la storia si sposta volutamente su tematiche diverse, con la pretesa (mi auguro riuscita) di non dare al lettore tutte le risposte, perché quello che conta è il senso del mistero che si fonde col sacro. Volevamo raccontare una storia diversa, senza un mondo ricomposto. Io sono una sceneggiatrice, sono abituata a vedere le scene prima di scriverle e ho trasposto questa tecnica nella scrittura, incasellandomi nell’universo onirico di Danilo.

Il mondo sta per finire, questo è evidente. Noi pensiamo che sarà un eterno crepuscolo senza alcuna esplosione immanente. Voi come la immaginate la fine del nostro mondo?

D Guarda che l’abbiamo appena scritta… La immagino proprio così. Una casa sulla scogliera più alta, la propria donna al fianco, un bicchiere di buon vino da centellinare e gli occhi puntati verso il mare a guardare senza paura la fine che si avvicina. Si tratta di una visione che appartiene a tanto cinema, da “L’ultima spiaggia” a “These Final Hours”. Però è proprio così che vedo la Fine…

S La vedo come Danilo. Se la fine è inevitabile, puoi solo addolcire l’attesa. L’aspetterei su un luogo isolato, in alto, a strapiombo sul mare. Vorrei accanto le persone care, i miei animali e un amuleto in tasca. Non si sa mai…

Land’s End: il cartello che segna la “fine della terra” (© L. Clarke/Geograph CC-BY-SA 2.0).

Se fossimo sulla Terra vi chiederemmo di parlare dello stato attuale della letteratura, a questo punto. Ma siamo quassù, per fortuna direi, e ci interessa di più conoscere qualcos’altro di voi. Per esempio, che grado di sincronia vi è fra i vostri personaggi e dei corrispettivi reali? Le fonti di ispirazione che muovono la trama di Land’s End hanno dei riferimenti concreti con la realtà quotidiana? C’è una volontà di descrivere l’orrore dei nostri giorni?

D I personaggi di coppia sì, per quel che mi riguarda sono “Proiezioni” del sé (Perdinka e Angus sono in parte anche frammenti di Danilo). Riguardo la realtà quotidiana, certamente l’horror – intelligente e per nulla imparentato col fantasy, per capirci – non perde mai d’occhio l’orrore dei nostri giorni. Anzi, spesso lo denuncia e lo anticipa. Così dovrebbe essere in “Land’s End”, laddove Dafne e Angus, per quanto vivano isolati, sono mentalmente immersi nel caos di anomalie che sta ovunque spappolando il pianeta. Effetto Farfalla, io ci credo.

S L’horror è un filtro della realtà. Dafne e Angus hanno percepito prima degli altri la follia del mondo e in qualche modo hanno scelto di starne fuori, andando a vivere sulla scogliera. I personaggi sono speculari uno all’altro e sono dei doppi. Morgan è l’alter ego di Danilo, in Dafne c’è qualcosa di me. E anche Soyoko, il personaggio per antonomasia, che dà vita all’immaginario horrorifico, rappresenta la disperata ricerca di giustizia, quella giustizia che Soyoko, come tante persone, non ha avuto in questo mondo. Ogni personaggio ha un segreto. Dafne ha un segreto, Ed e Frank hanno dei segreti, l’albergatrice ha un segreto e pure Morgan ce l’ha, e i loro segreti sono collegati alla brutalità del mondo.

Sciamani, evocatori, custodi delle chiavi dell’Oltre (qualunque esso sia). Danilo, ti senti un po’ sciamano nel creare le tue storie, o vittima di uno di essi, magari nascosto in quella piega grigia fra la coscienza e la follia che noi, qui, chiamiamo genialità?

D Faccio parte, mi piaccia o meno, di quella razza di scrittori che quando producono si “connettono” con qualche zona al di là del tempo, e forse anche dello spazio, e scrivono quasi in trance automatica. Ne conosco qualcun altro in Italia: lo affermo senza tema di smentita a proposito dei miei amici Altieri e Nerozzi, e anche del grandissimo e purtroppo deceduto prematuramente Valter Binaghi, un vero e proprio Rabdomante del Male, come lui stesso era solito definirsi. Perciò scrivo un romanzo quando la storia “arriva” o quando mi connetto senza quasi accorgermene. Poi, okay, ci sono un sacco di altri miei racconti che sono soltanto frutto di mestiere e di esperienza. Ma che non fanno parte del repertorio “connesso”. O connettivista, come direbbero Sandro Battisti e Kremo Baroncini.

Sabina, questa è tutta per te: una trasposizione cinematografica di Land’s End chi vedrebbe protagonisti? E con quale tecnica filmeresti le scene? Ma soprattutto, proiettereste la prima al cinematografo di Laputa?

S Certo che lo proietterei al cinematografo di Laputa, e mi interesserebbero le reazioni. Se dovessi realizzare una trasposizione cinematografica, lavorerei sui colori, sul bianco abbacinante della scogliera che fa da catarifrangente per altri mondi reali, come quello milanese dove vivono Morgan e Cassandra. Lavorerei sugli occhi. Un primissimo piano sugli occhi di un gabbiano che si trasformano in quelli di Dafne per scorgere dentro le sue pupille un bambino che grida. Poi, con una dissolvenza incrociata, mostrerei gli occhi di Ed e quelli di Frank mentre una cantilena macabra fa girare la giostra di un luna park. Darei importanza anche alle musiche, da quelle rockettare che sottolineano la presenza dello scrittore maledetto ai silenzi di Land’s end, dove un tike tike tike può fare davvero paura. Sai meglio di me che l’anima di un film dipende anche dal montaggio. Se fossi io a decidere, monterei la storia utilizzando un frame ricorrente collegato a un solo personaggio: Morgan. Il punto di vista sarebbe quello di un terzo occhio, la sua ghiandola pineale impazzita, che sta facendo collassare il mondo.

Ogni volta che termini un lavoro, Danilo, ti senti di aver lasciato qualcosa di tuo o di aver ricevuto dell’esperienza? La legge di conservazione dell’energia non si applica, in questo caso, quindi puoi rispondere senza dover dosare le sensazioni.

D Ogni volta mi sento strano, insoddisfatto. Con estrema sincerità neppure so perché l’ho fatto. Mi chiedo quasi sempre a chi possa essere utile. Prendi una storia come “Land’s End”. Ce l’avevo in testa, una grande storia d’amore sul crinale – alla lettera – dell’Apocalisse. Poi, va da sé, è diventata un’altra cosa perché ci si è messa di mezzo la mia incondizionata passione per i generi popolari, la fantascienza, l’horror e il thriller. E si è trasformata in qualcos’altro, con in più l’esigenza sempre presente in me di “sperimentare”, perché se nell’horror non ti cimenti in qualche provocazione sperimentale è proprio inutile, secondo me, scriverne. Sabina non solo mi ha assecondato su questo fronte, ma si è dimostrata ancora più sfrenata. E forse, almeno in questo caso, un’esperienza, utilissima, c’è stata.

Sabina, come si imbriglia una forza come quella di Danilo Arona? E tu, come hai gestito la tua di forza, quella che hai portato al motore narrativo di Land’s End?

S Una forza come Danilo non si imbriglia. Danilo è l’onda, o ti sommerge e anneghi o ti insinui nelle sue correnti per amplificarne la potenza. Danilo ha una mente stupefacente, oltre a un’abilità stilistica innegabile. E questo, concedimelo, a prescindere dal fatto che uno ami o non ami il genere di storie che scrive. All’inizio eravamo due menti diverse, poi siamo riusciti a diventare una sola mente, perché la mia forza non ha cozzato nella sua, ma ha assecondato la sua visione distopica e geniale. In Land’s end nulla è messo a caso, ci sono citazioni e omaggi cinematografici per chi vorrà trovarli, ma Land’s end è strutturato per generare incubi.

Smettiamo di tormentarvi, giuro, solo un’ultima domanda. Sono passati 27 giorni dalla lettura pubblica del romanzo. Siamo sicuri che le regole per non essere fatti a pezzi da Soyoko funzionino?

D Ma proprio no. Un mostro come Soyoko in primo luogo è un’Orchessa ingannatrice. Per non finire a pezzi, bisogna risultarle simpatici e avere la coscienza a posto. Soprattutto nei confronti dell’Altra Metà del Cielo.

S Basta sapere cosa rispondere, e allora Soyoko non ti ucciderà.

Siete stati gentilissimi, ospiti graditi e che portano lustro alla nostra comunità volante. Per questo volevo insignirvi del titolo di Laputiani Onorari. Venite a trovarci quando desiderate, non occorre annunciarsi.

Condividi

Danilo Arona, classe 1950, giornalista, scrittore e musicista. Ha pubblicato articoli per Focus, Robot, Aliens, Cinema & Cinema, Horrormania, Nocturno, Duel e Pulp, analisi critiche sul cinema fantastico (ultimo, Gli uccelli di Alfred Hitchcock per Un mondo a parte) e saggi sul lato oscuro della realtà (Satana ti vuole per Corbaccio e Possessione mediatica per Marco Tropea). Da anni si dedica alla narrativa con titoli quali Palo Mayombe e Cronache di Bassavilla (Dario Flaccovio), Finis Terrae, La croce sulle labbra e Bad Visions (Mondadori), L’estate di Montebuio (Gargoyle Books), Ritorno a Bassavilla, Rock (EDS), Io sono le voci (Anordest) e Malapunta — L’isola dei sogni divoratori (Cut Up). Due nuovi testi sono in fase di pubblicazione con Odoya edizioni e Vincent Books (uscita prevista: autunno 2016). Il suo sito: www.daniloarona.com

Sabina Guidotti è sceneggiatrice, scrittrice e editor. Allieva di Francesco Scardamaglia e Jean-Claude Carrière, si diploma in sceneggiatura all’Accademia Nazionale del cinema a Bologna. Ma è a Vincenzo Cerami a cui deve la sua formazione professionale. Lavora per anni come story editor. Uno dei suoi soggetti, L’ipotesi, commuove la poetessa Alda Merini, che decide di trovare per il testo una collocazione letteraria ancor prima che cinematografica. La poetessa firma la prefazione e L’ipotesi viene pubblicata con le serigrafie di Ugo Nespolo, in un’edizione artistica da Incisione Arte. L’opera viene presentata e recensita da Vincenzo Mollica sulla rubrica di approfondimento del TG1 “Do Re Ciak Gulp”. L’incontro con Alda Merini, a cui resterà legata fino alla morte, è fondamentale, perché la poetessa la esorta a sperimentare altri linguaggi narrativi. Per il teatro scrive il monologo “Giuda — La verità di un traditore”, pubblicato sulla rivista Teatri delle diversità n.46/47 -ottobre 2008, curata da Emilio Pozzi e Vito Minoia. È stata lettrice di manoscritti editoriali per Mondadori, per le collane Urania, Segretissimo, Epix. Lavora come editor per importanti scrittori italiani.

Land’s End. Il teorema della distruzione di Danilo Arona e Sabina Guidotti.

Edizioni Meridiano Zero, 2016.

L’approccio del risolvere un grande problema trovando le cose microscopiche che sono rotte ed aggiustarle è chiamato riduzionismo — se si vuole comprendere un sistema, bisogna scomporlo nelle parti che lo costituiscono. Il pensiero riduzionista ha dominato la scienza occidentale per secoli, aiutando l’occidente a tirarsi fuori dal pantano dell’età medievale. Il riduzionismo può essere una gran bella cosa. Essendo stato bambino all’epoca di Jonas Salk, sono immensamente felice di aver beneficiato di un prodotto della scienza riduzionista, ovveroil vaccino scoperto da lui (o da Albert Sabin, ma non ci addentriamo in questo argomento), invece di aver avuto un pediatra che facesse un rituale su me armato di ciondoli, feticci e interiora di capra per propiziarsi il demone della polio. Gli approcci riduzionisti alle scienze mediche hanno fornito vaccini, farmaci che bloccano fasi specifiche della replicazione virale e identificato precisamente quale parte di noi si guasta in moltissime malattie. È grazie al riduzionismo se, nel corso dell’ultimo secolo, la nostra aspettativa di vita è aumentata considerevolmente. Perciò, se si vuole comprendere la biologia del ciò che siamo […] l’approccio riduzionista fornisce regole del gioco piuttosto chiare: capire gli individuiche formano la società; capire gli organi che costituisconogli individui, le cellule che formano gli organi e, scendendo fino alle fondamenta dell’intero edificio, capire i geni che danno istruzioni alle cellule su cosa fare. Questa prospettiva ha dato luogo a un’orgia di ottimismo riduzionista nella forma del progetto di ricerca più dispendioso storia delle scienze naturali, il sequenziamento del genoma umano.

Robert M. Sapolsky

Era il 2005 quando Robert M. Sapolsky scriveva nell’introduzione al suo Monkeyluv: and other essays on our lives as animals (che nella traduzione italiana de I Timoni – Castelvecchi editori del 2014 suona così: L’uomo bestiale: come l’ambiente e i geni costruiscono la nostra identità) quanto ho appena riportato. Il suo elogio del riduzionismo è la base per evidenziare come ridurre il comportamento umano alla risultante lineare dei comportamenti dei geni contenuti nel DNA sia sbagliato. L’approccio più corretto è prendere in considerazione l’effetto combinato di geni ed ambiente. Insomma, usando un linguaggio più “pop”, la comprensione dell’uomo passa attraverso un approccio “olistico” che deve considerare tutto l’insieme, interno ed esterno, di ciò che caratterizza l’essere umano. Non sono un neurofisiologo né un osservatore del comportamento umano; non sono in grado di sostenere o controbattere le argomentazioni di Sapolsky nel suo campo. Per questo mi addentro nel campo che mi è più congeniale che è quello chimico. Indubbiamente scomporre un sistema complesso nelle sue singole componenti ha consentito l’enorme sviluppo scientifico degli ultimi 4 secoli. Se oggi sappiamo quante sono le forze che tengono insieme i nostri atomi e, nel loro complesso, l’insieme di atomi alla superficie terrestre, è perché qualcuno è andato a smontare la materia ed ha visto da cosa è composta.[1] L’approccio riduzionista è quello che ha permesso lo sviluppo di tecniche analitiche come la cromatografia in fase liquida o quella in fase gassosa; la risonanza magnetica nucleare ad alta e bassa risoluzione, e tutta una serie di tecniche oggi riconosciute come incomparabili per la valutazione della qualità degli alimenti o per la loro tracciabilità (questo tanto per stimolare la corda più populista di chi si preoccupa di sapere se l’olio extravergine che usa è tunisino o viene fatto raccogliendo le olive dietro casa).[2] Tuttavia, sebbene fin dagli albori della scienza ai giorni nostri ha prevalso l’idea che le proprietà di tutti i sistemi fossero comprensibili solo sulla base di una loro scomposizione nelle diverse componenti elementari e che la somma delle proprietà di ciascuna risultasse, in qualche modo, nelle proprietà dell’intero sistema, appare chiaro, oggi, che non è così. Usando un linguaggio matematico, si può dire che le proprietà dei sistemi complessi non sono una combinazione lineare delle proprietà delle singole componenti, quanto piuttosto la risultante delle loro interazioni non lineari.[3] Le eventuali relazioni lineari debbono essere considerate solo come caso particolare di quello più generale che si inquadra nella già citata relazione non lineare.

Henri Le Châtelier, chimico (1850-1936).

Un esempio abbastanza banale è il principio di Le Châtelier: quando un sistema all’equilibrio chimico viene perturbato per effetto di un’azione esterna, il sistema reagisce in maniera da ridurre o annullare la sollecitazione stessa ristabilendo l’equilibrio.[4] Per esemplificare questa definizione prendiamo un composto A che, in una soluzione, è in equilibrio con il composto B secondo l’equazione: nA = mB dove n e m sono i coefficienti stechiometrici. Il sistema sotto osservazione contiene due componenti (A e B) che interagiscono tra loro in modo tale che aumentando la concentrazione del reagente A, la reazione si sposta a destra producendo una maggiore quantità di prodotto B. Allo stesso modo introducendo una certa quantità di B, la reazione si sposta verso sinistra portando alla formazione di A. Pur sapendo che il sistema è fatto da due componenti le cui proprietà possono essere studiate indipendentemente le une dalle altre, non possiamo dire che il comportamento del sistema nella sua totalità sia dato dalla combinazione lineare della concentrazione delle singole componenti (la concentrazione è una proprietà intensiva[5]). Infatti, è possibile dimostrare che la relazione che lega la concentrazione di A a quella di B all’equilibrio chimico è: [B]^m = k x [A]^n dove k è comunemente indicata come costante di equilibrio (la x indica semplicemente l’operazione di moltiplicazione). Possiamo concludere, da questo semplice esempio, che l’equilibrio chimico (croce di tutti gli studenti e delizia di tutti i docenti) non è altro che una proprietà delle soluzioni, emergente dalle interazioni non lineari delle proprietà (in questo caso la concentrazione) delle singole componenti della soluzione. La storia della scienza (e, nella fattispecie, della chimica in particolare) è ricca di esempi di questo tipo. Volendo considerare un caso più complesso si può citare l’allosterismo: «L’allosterismo rappresenta una delle modalità di regolazione della funzione di alcune proteine, di solito oligomeriche, […]; fra queste si ricordano l’emoglobina e numerosi enzimi».[6] Originariamente proposta da Jaques Monod,[7] la regolazione allosterica delle proteine consiste nel fatto che un piccolo metabolita si lega ad uno dei siti attivi della proteina modificandone la conformazione (ovvero la struttura tridimensionale) ed alterandone nel contempo le funzionalità (sia migliorandole, allosterismo positivo, che inibendole, allosterismo negativo).

(Isaac Webb/Commons CC-BY-SA 3.0)

- sito attivo;

- sito allosterico;

- substrato;

- inibitore;

- enzima.

- in assenza di inibitore, l’enzima (E) si lega al substrato (C).

- l’intervento dell’inibitore (D) modifica il sito attivo (A), l’enzima non è più in grado di legarsi al substrato: la reazione allosterica è negativa.

Schema esemplificativo di reazione allosterica negativa.

L’esempio più semplice è la regolazione allosterica positiva dell’emoglobina da parte della molecola di ossigeno. È noto che l’emoglobina è una proteina complessa costituita da quattro sub unità proteiche ognuna con un sito attivo che prende il nome di “gruppo eme”.[8] Quando una molecola di ossigeno si lega al gruppo eme di una delle sub unità, la conformazione di questa sub unità si modifica secondo una modalità che potrebbe essere vista come una mano che si chiude a pugno dopo aver afferrato un oggetto. Le modificazioni conformazionali della sub unità suddetta modificano quelle delle altre sub unità che appaiono, quindi, nella nuova situazione come delle mani più aperte pronte ad afferrare un nuovo oggetto. Grazie a queste modificazioni conformazionali, la seconda molecola di ossigeno è in grado di legarsi al secondo sito attivo più velocemente di quanto abbia fatto la prima molecola di ossigeno. A seguito di questa seconda interazione, le sub unità ancora libere subiscono delle ulteriori modificazioni conformazionali aprendosi ancora di più e permettendo ad una terza molecola di ossigeno di legarsi ancora più velocemente rispetto alle prime due. La terza molecola di ossigeno induce dei nuovi cambiamenti conformazionali nell’ultima sub unità libera cosicché essa riceve l’ultima molecola di ossigeno con una facilità ancora maggiore rispetto alle precedenti. Da un punto di vista matematico l’allosterismo dell’emoglobina non è descrivibile mediante una relazione lineare, bensì attraverso una sigmoidale[8]. Come nel caso dell’equilibrio chimico su descritto, anche l’allosterismo non può essere considerato semplicemente come la risultante di una combinazione lineare delle proprietà delle singole sub componenti di un enzima/proteina, quanto piuttosto come una proprietà emergente dalle loro interazioni non lineari. Tutta la chimica (dalla chimica organica, alla biochimica, alla chimica del suolo e così via) è ricca di sistemi complessi le cui proprietà emergono dalle interazioni tra le singole sub unità componenti. Come non ricordare, per esempio, la complessità del metabolismo in cui ogni singolo metabolita rappresenta solo un dente di un ingranaggio ben più complicato le cui caratteristiche non sono la somma di quelle dei singoli denti, ma da essi derivano. In questa ottica va inserito il concetto di vita vista come una proprietà che emerge dalle complesse interazioni occorrenti nei processi metabolici.[9]

…conoscere le proprietà delle tessere di un puzzle non aiuta a comprendere il disegno contenuto nel puzzle, se non si riesce ad inserire ogni singola tessera nella giusta posizione dello schema del gioco.

Qual è dunque l’importanza del riduzionismo nell’ottica scientifica attuale? Nato come «concezione epistemologica che tende a formulare concetti e linguaggio di una teoria scientifica nei termini di un’altra teoria considerata più fondamentale»,[10] il riduzionismo si è basato, a partire dal XVII secolo, “sull’ipotesi che tutta la realtà fisica possa essere in definitiva ‘ridotta’ (e spiegata) in termini di particelle materiali e dei loro movimenti”.[10] L’idea che tutta la realtà fenomenologica potesse essere spiegata solo sulla base delle conoscenze delle caratteristiche delle singole componenti microscopiche è stata superata solo nel XX secolo quando ci si è resi conto che conoscere le proprietà delle tessere di un puzzle non aiuta a comprendere il disegno contenuto nel puzzle, se non si riesce ad inserire ogni singola tessera nella giusta posizione dello schema del gioco. Da qui la rilettura in termini di proprietà emergenti di tutti i concetti scientifici come, per esempio, il principio di Le Châtelier precedentemente discusso. Il riduzionismo deve essere, quindi, considerato come un approccio che consente non solo di conoscere i singoli dettagli della realtà fisica fino alle dimensioni microscopiche, ma anche in grado di riporre le varie sub componenti della stessa nella giusta posizione rispetto a tutte le altre in modo da poter riprodurre con accuratezza le proprietà macroscopiche dell’intero sistema rappresentato dalla realtà osservata. In questa ottica il giudizio (secondo la mia lettura, negativo) di Sapolsky in merito alla dispendiosità del progetto di ricerca sul genoma umano mi lascia molto perplesso. È pur vero che la conoscenza del genoma non risponde a tutte le domande che ci possiamo porre in merito al comportamento umano, ma è anche vero che attribuire ai geni la responsabilità di ogni cosa è solo una trovata di un giornalismo di bassa lega che deve fare business e vendere un prodotto a un pubblico le cui conoscenze scientifiche sono mediamente basse. Si tratta dello stesso pubblico che ha necessità di trovare delle correlazioni di causalità laddove esistono solo relazioni di casualità come nel caso dell’omeopatia[11] e dell’autismo causato dai vaccini[12] Mi trovo, invece, molto d’accordo sull’idea dell’interazione corredo genetico/ambiente nello sviluppo del comportamento umano in quanto questo modo di pensare si inserisce molto bene nel modello di riduzionismo emergentista di cui si è discusso fino ad ora.

Riferimenti

- [1]Conte, Pellegrino “Il binario 9 e ¾ ovvero del perché non possiamo attraversare i muri come Harry Potter“. Laputa. 31-10-2015, Web.↩

- [2]Rocco, Anna, Salvatore Fanali. “Tecnologie per il miglioramento della qualità e della sicurezza degli alimenti.” Istituto di Metodologie Chimiche. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Web.↩

- [3]Sapereaude, “Apologia del riduzionismo” Scienza di Frontiera. 8 Gen. 2012. Web.↩

- [4]“Principio di Le Châtelier” chimica–online.it. Web.↩

- [5]Longato, Bruno (PDF) “Le soluzioni” Dipartimento di Scienze Chimiche. Università degli studi di Padova. Web.↩

- [6]Stefani, Massimo, Niccolò Taddei. Percorsi di Biochimica. Zanichelli, 2012.↩

- [7]“Allosterìa” Enciclopedia Sapere.it↩

- [8]“Una proteina in azione: l’emoglobina” in Biochimica Zanichelli, 2003. ISBN: 88-08-07893-0↩

- [9]Luisi, Pier Luigi Sull’origine della vita e della biodiversità. Mondadori Università, 2013. ISBN 9788861842953↩

- [10]“riduzionismo” in Enciclopedia Treccani. Web.↩