aereo antincendio, airtanker: si intende nel linguaggio corrente un’aereo progettato per lotta aerea antincendio, solitamente anfibio, dotato di serbatoi per trasportare e rilasciare grandi quantità di acqua o liquido ritardante sopra gli incendi in aree boschive o impervie, al fine di spegnerli o contrastarne l’espansione. Modelli con capacità anfibia sono in grado di atterrare su corpi d’acqua e rifornire i serbatoi aspirando l’acqua direttamente dagli stessi.

In totale, in Italia, sono già bruciati oltre 3000 ettari e i canadair hanno effettuato almeno mille lanci.

Il termine deriva dal nome proprio dell’azienda canadese Canadair che nel 1969 costruì il primo velivolo di questo tipo, il Canadair CL–125 Scooper, e uno dei più noti aerei anticendio, il successivo modello Canadair CL–415 SuperScooper. Sebbene tecnicamente scorretto, poiché velivoli con questa funzione sono stati costruiti anche da altre aziende (es. Antonov, Catalina, Lockheed, McDonnel Douglas ecc…), il termine canadair è entrato nel lessico giornalistico in italiano dal 1970,[1] grazie probabilmente al 4º Salone dell’Aeronautica che si tenne a Torino quell’anno, diventando antonomastico per i velivoli antincendio in genere. È tuttora utilizzato nonostante la Canadair non esista più dal 1986, quando fu assorbita dalla Bombardier: i velivoli antincendio CL–415 in uso ai Vigili del Fuoco italiani sono in realtà costruiti dalla Bombardier (fino agli anni ’90 questo modello era però commercializzato con il marchio Canadair) e, a partire dal 2016, su licenza dalla Viking. Va però detto che numerosi Canadair propriamente detti sono effettivamente ancora in servizio operativo e che si tratta di modelli molto diffusi.

Nel lessico dell’industria aeronautica il nome comune più utilizzato per questi velivoli è l’inglese air attack. Nella lotta aerea antincendio sono utilizzati anche elicotteri equipaggiati in modo analogo, detti invece helitack (crasi di helicopter attack).

In altre lingue:

Sebbene meno diffuso, l’uso del marchio canadair come nome comune per la categoria di aeromobili antincendio si riscontra anche in francese[2] spagnolo[3] e portoghese[4].

- francese: avion bombardier d’eau (ABE), canadair.[2]

- inglese: airtanker, air attack, fire bomber, water bomber, water tanker.

- neerlandese: blusvliegtuig.

- norvegese: brannfly.

- portoghese: avião cortafogos, avião cisterna, avião pesado,[4] canadair.[4]

- spagnolo: avión contrafuegos, apagafuegos, botijo, canadair.

- svedese: vattenbombare.

- tedesco: Löschflugzeug.

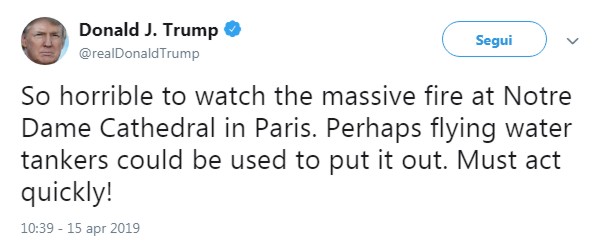

15 aprile 2019: il presidente USA Donald Trump “suggerisce” su Twitter di utilizzare i water tanker per spegnere l’incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi, e non i “canadair” come riportato dalla stampa italiana.

Il botijo

Tra i soprannomi di questo tipo di aeromobili in lingua spagnola (limitatamente alla penisola iberica) c’è botijo. In Spagna il botijo è un tradizionale contenitore in ceramica per liquidi, con un manico e due fori: uno più grande per riempire il contenitore e uno piccolo per spillare il contenuto: il soprannome si rifà probabilmente all’analogia con le operazioni di “riempimento” e “scarico” tipicamente svolta dagli aerei antincendio.

- [1]“Furiosi incendi (forse dolosi) distruggono i boschi in Corsica” La Stampa, 24 agosto 1979. Pag. 11.↩

- [2]“Incendie de Notre-Dame : pourquoi les Canadairs ne peuvent pas intervenir” in LCI Newsroom, 15/4/2019, dove si legge di seguito «SECOURS – L’usage d’avions ou d’hélicoptères bombardiers d’eau…» il che sembra suggerire che il termine Canadair nel titolo fosse utilizzato in senso generico.↩

- [5]“Canadair CL-215T/415” in Fly News. Web. ↩

- [4]«Estando em utilização em França e Espanha aviões pesados, os “Canadair”, com bons resultados, começou o serviço Nacional de Bombeiros (sNB)…» Lourenço, Luciano: Territorium Nº26 (II): IncêndIos FlorestaIs no rescaldo de 2017. Imprensa da Universidade de Coimbra / Coimbra University Press / RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Pag. 110 .↩

Foto in alto: Canadair del “43 Grupo de Fuerzas Aéreas”, Spagna (Javiramos43/Commons CC-BY-SA).

pleonasmo, utilizzo ridondante di sinonimi per esprimere la stessa cosa; anche storpiatura di chi parla una lingua straniera senza conoscerla. Deriva dal greco δατισμός (datismós) che significa «il parlare come Dati» (Treccani), dal nome di tale Dati (Dâtis in greco, Dātiya in persiano), figlio di Istaspe, generale dell’esercito persiano e governatore d’Ionia (VI secolo a.C.). Secondo Aristofane, Dati amava la lingua greca e cercò di impararla, ma non conoscendola bene la parlava in modo storpiato ed affettato. In particolare si narra che, volendo rendere i propri discorsi più “energici”,[1] non lesinasse in sinonimi superflui come «sono contento, me ne rallegro, me esulto», ottenendo però un’effetto ridondante ed artificioso. Aristofane ne fà menzione nella sua Commedia della Pace, chiamando questo modo di parlare “la musica di Dati”.[1] Il datismo è quindi una forma di pleonasmo, in quanto la ripetizione è superflua dal punto di vista grammaticale e del contenuto. Tuttavia, può essere consapevolmente usato come figura retorica al fine dare alla frase maggiore intensità ed efficacia.

È detto datismo anche il parlare storpiato (solecismo) dello straniero che tenta di parlare una lingua senza conoscerla — sempre con riferimento alle velleità grecofone del persiano Dati — con un effetto, per chi ascolta, simile a quello di Totò che, pensando di rivolgersi ad un militare tedesco, chiede al vigile milanese: «noio volevan savuar… l’indiriss, ia?» (Totò, Peppino e la malafemmina, 1956)

Impropriamente datismo è utilizzato anche come sinonimo di dataismo (dall’inglese dataism), che si riferisce invece alla mentalità o filosofia generatasi intorno all’emergente importanza dei dati e degli algoritmi.

- D’Alembert, Diderot, Marmontel et al. Dizionario di belle lettere […] tradotto e regolato ad uso dell’Italia. Venezia: Foresti e Bettinelli, 1816. Edizione 2ª. Volume I, pag. 220.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 118. ISBN 88–08–08878–2

- “datismo” in Vocabolario online. Treccani. Web.

IN ALTO: scena del vigile dal film Totò, Peppino e… la malafemmina (1956)

(sostantivo e aggettivo inv.) pilota o appassionato di automobili Ferrari, chi è solito possedere e guidare vetture di questa marca (1956).

Ma Castellotti, non bisogna dimenticarlo, è un «ferrarista» e ha fede nello squadrone della sua casa.

da “Taruffi punta alla vittoria n. 3” in Stampa Sera, 8 aprile 1956 (anno X nº84). Pag. 5

In alto: un raduno di “ferraristi” a Roma nel 1997 (Commons / CC BY-SA 4.0)

- Fantuzzi, Marco Per una storia della lingua della stampa automobilistica italiana, Bulzoni (1999). Pag. 54

Gina Lollobrigida negli anni ’60 (Commons)

una varietà di lattuga (Lactuca sativa), pianta erbacea coltivata negli orti le cui foglie sono utilizzate soprattutto per la preparazione di insalate; in particolare con lollo si intende una varietà di lattughino (a pianta piccola) con foglie chiare, fini e particolarmente ricce, con lembo frastagliato. Il termine deriva dall’abbreviazione di Gina Lollobrigida, celebre attrice italiana e sex symbol degli anni ’50 e ’60, ovvero gli anni del dopoguerra e del boom economico. In quegli anni la lattuga “lollo” iniziò a diffondersi nei mercati ortofrutticoli italiani: a seconda della colorazione delle foglie è detta “lollo bionda” o “lollo rossa”.

- Schena, Elma, Adriano Ravera. “Inseguire un sogno.” A Tavola Negli Anni Del Miracolo Economico. Scarmagno (TO): Priuli & Verlucca, 2015. Pag. 91.

- Cannata, A. “Non una ma 9 lattughe italiane” in Agrodolce. 11 lug. 2014. Web.

foto: JennyWojcik/Pixabay

(s. m. e f. inv.) persona conservatrice, sorpassata, non al passo coi tempi, specialmente se di età avanzata. Deriva infatti dall’accorciamento[1] del nome di Matusalemme (Methuselah), l’uomo più longevo citato dalla Bibbia: «L’intera vita di Matusalemme fu di novecentosessantanove anni; poi morì.» (Genesi 5,27). Attestato dal 1966,[2] il termine nasce nel linguaggio giovanile degli anni 1960 in seno al “boom economico” e all’inevitabile differenza generazionale tra «la generazione di mezzo»,[3] fatta di «conservatori per mentalità e per gusti»,[3] ed i giovani, più propensi invece a vivere appieno le radicali trasformazioni di costume offerte dal periodo di benessere, crescita economica e sviluppo tecnologico: l’avvento di nuovi generi musicali come il rock’n’roll, la marcata differenziazione tra abbigliamento “adulto” e abbigliamento “giovane”, le proteste dei movimenti studenteschi e l’emancipazione femminile — solo per fare alcuni esempi — erano temi scarsamente compresi quando non criticati dalle vecchie generazioni benpensanti, che in risposta si videro affibbiare l’appellativo di matusa. Il termine poneva infatti l’accento più sulla mentalità retriva che sull’età anagrafica:

Che cosa vuol dire dunque Matusa? Non vuol dire solo vecchio, ma superato, tramontato, retrogrado. Vuol dire essere in ritardo coi tempi. Ma si può essere Matusa anche a vent’anni. E si può non essere Matusa a ottanta.

Ulderico Munzi, Matusa (Sagittario, 1968).

Per gli appartenenti ai movimenti giovanili, che lottavano per nuovi valori ed ideali, i “matusa” erano le vecchie istituzioni e i vecchi partiti, a prescindere dall’orientamento politico:

Si era tutti contro l’imperialismo yankee (Yankee go home) per un nuovo comunismo, il comunismo dal volto umano, e si criticava il PCI perché ormai erano diventati “matusa“…

E. Baeri e S. Fichera Inventari della memoria […] (FrancoAngeli, 2001)

Ancora nel 1992, nel brano rock Supergiovane di Elio e le Storie Tese, i “matusa” alleati con un generico “governo”, sono la metafora di un establishment reazionario, incapace di dare ai giovani risposte sull’incertezza del loro futuro:[4]

Come è noto il nemico numero uno dei giovani

È il governo, alleato coi matusa

Per impedire ai giovani di essere tali

Elio e le storie Tese, Supergiovane[5] (1992)

OK, boomer: i nuovi “matusa”

Nello slang di internet e dei social network (dal 2015[6]) si è diffusa la locuzione inglese OK boomer, utilizzata sardonicamente per liquidare una persona che si ritiene, a causa dell’età o di una mentalità retrograda, non in grado di comprendere un argomento di discussione legato alle nuove generazioni. In questo caso i boomer sarebbero i nati durante il baby boom del secondo dopoguerra (tra il 1945 e i primi 1960), in contrapposizione con i millenial (nati tra gli anni ’80 e ’90) o più giovani (generazioni “Z” e successive). Insomma, i boomer sarebbero i nuovi “matusa”.

- [1]L’accociamento è tipico del linguaggio giovanile: si pensi a varianti diafasiche come in siga (sigaretta), raga (ragazzi), pome (pomeriggio), cine (cinematografo) e così via (Cfr. Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004. Pag. 387).↩

- [2]“matusa” in Il Sabatini Coletti. In Corriere della Sera. Web.↩

- [3]Schena, Elma, Adriano Ravera. “Carpaccio, un mito firmato Cipriani” in A Tavola Negli Anni Del Miracolo Economico. Scarmagno (TO): Priuli & Verlucca, 2015. Pag. 57.↩

- [4]T. Pellizzari, “Elio e le Storie Tese si sciolgono…” in Corriere della Sera. Web.↩

- [5](Stefano Belisari/Rocco Tanica/Cesareo/Faso)↩

- [6]L’espressione ha avuto poi ampia diffusione dal 2019. Cfr. Hoppa, F. “‘OK Boomer’ escalated quickly — a reddit+BigQuery report” in Toward Data Science (29 Nov. 2019) e “OK Boomer” in Know your Meme. Web.↩

Foto in alto: Andrea Piacquadio / Pexels

detto anche panno lenci o semplicemente lenci; stoffa non tessuta costituita da feltro di lana di pecora cardata o pelo di capra mohair, più recentemente anche di fibre di poliestrere mediante procedimenti industriali. Commercializzato in svariati colori, è simile al feltro ma più morbido, leggero e sottile (massimo 1 — 1,5 mm, oltre è detto “feltro”). In quanto “non tessuto”, privo quindi di trama ed ordito, come il feltro non tende a sfilacciarsi al taglio e non necessita quindi di orli o cuciture di finitura.

Bambola Lenci, museo del giocattolo di Bad Lauterberg im Harz (2).

- “Lenci” in Enciclopedia della Moda. Milano: MAMe. Web.

- Dizionario della Moda: P in Trama e ordito, 2010. Web.

Immagini:

- foto copertina: _Alicja_/Pixabay

- bambola Lenci: foto Pierre Grandziel, ProMediaTeam Ltd. [CC BY-SA 3.0] Commons

George M. Pullman

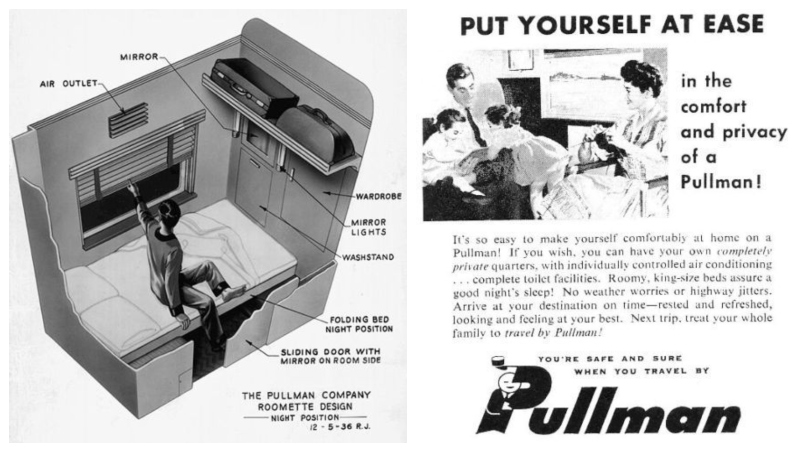

(s. m.) autobus da turismo, ossia per il trasporto di persone a medio e lungo raggio con finiture e servizi di lusso; torpedone. Desueto: in forma aggettivale invariabile (es. “carrozza pullman”), anche carrozza ferroviaria adibita a letti o comunque dotata di servizi di lusso. Deriva dal nome del progettista ed industriale americano George Mortimer Pullman (1831 – 1897) che nel 1862 aveva fondato a Chicago la Pullman Car Company per la costruzione di carrozze ferroviarie. La società si specializzò in particolare nelle carrozze letti, realizzando vetture particolarmente lussuose per lo standard dell’epoca, note come Pullman sleeper (cuccetta Pullman) o Pullman’s Palace Car. Oltre ai veicoli (in seguito produsse anche carrozze ristorante, vagoni per il trasporto di merci, tram e filobus) la società Pullman forniva il personale di servizio per le carrozze letti, che offriva ai passeggeri un servizio completo che andava dal facchinaggio al camerierato. Le carrozze letti di Pullman ebbero successo in Nordamerica e il termine pullman car divenne antonomastico per indicare qualunque carrozza letti dotata di un certo livello di comfort e servizi.

Carrozza Pullman del 1860 circa

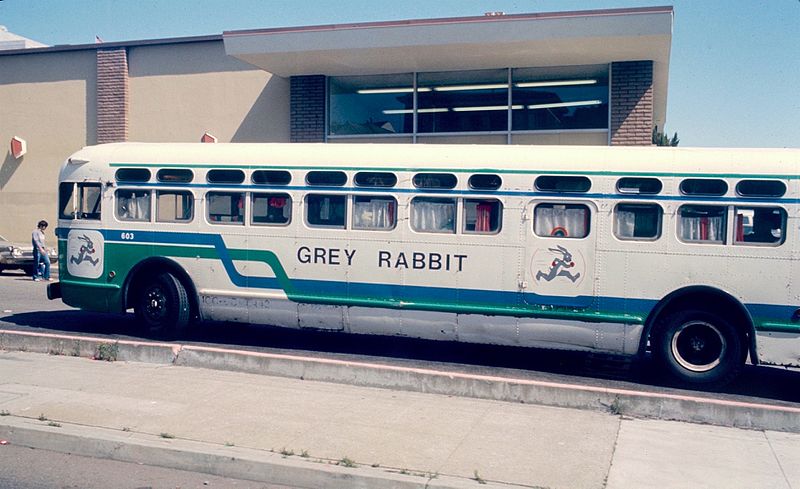

Per analogia con le carrozze letti ferroviarie, nel XX secolo fu coniato in inglese americano il termine auto pullman (con l’aggiunta del prefisso auto– da automobile) per gli sleeper bus, ossia servizi autobus notturni a lungo raggio con mezzi dotati di cuccette, l’equivalente su gomma dei treni notturni:

An auto pullman service has been established between San Antonio and San Angelo by the Gulf Transportation Company.

da National Taxicab and Motorbus Journal – Volume 2, 1922 – Pagina 55

Uno sleeper bus “Grey Rabbit” a San Francisco nel 1982 (Steve Morgan/Commons CC BY-SA 4.0)

In italiano il termine pullman si diffuse dal 1869 (De Mauro) dapprima per indicare le carrozze ferroviarie di lusso, poiché le carrozze letti iniziarono a diffondersi in Europa solo a partire dal 1872 con la fondazione in Belgio della “Compagnie Internationale des Wagons-Lits” (gestore tra l’altro del famoso Orient Express). Analogamente a quanto accadde in inglese americano, il termine fu esteso agli autobus in servizio extraurbano o a medio e lungo raggio nella variante auto–pullman o autopullman almeno dagli anni ’30 del Novecento (mediante l’aggiunta del prefisso auto–, usato come abbreviativo di automobile nella formazione di parole composte relative al trasporto su strada: es. autocarro, autorimorchio…). Nonostante l’origine straniera, il termine auto–pullman (così come autobus) sopravvisse al processo di italianizzazione voluto dal fascismo — che ne propose comunque la sostituzione con la parola torpedone — tanto da comparire nel 1936 anche sulla Critica fascista, rivista quindicinale del fascismo diretta da Giuseppe Bottai (allora ministro dell’educazione nazionale) dove si parla di un «viaggio in autopullman» . Successivamente, la caduta del prefisso auto– (come avvenuto per autobus → bus) determinò il passaggio da autopullman a pullman.

Nell’uso corrente il termine pullman è generalmente utilizzato per gli autobus da turismo per servizi charter o di linea a medio–lungo raggio (questi ultimi detti anche “corriere”), mentre il termine autobus indica per lo più quelli in servizio urbano. Da pullman è derivato il diminutivo pulmino, attestato dal 1970 (Cortelazzo–Cardinale op. cit.), che si riferisce ad autoveicoli per il trasporto passeggeri di piccole dimensioni, come minivan o minibus.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 313. ISBN 88–08–08878–2

- Nicola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 11ª ed., Bologna: Zanichelli, 1988.

- “pullman” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- Luedeking, Robert Pullman (Images of America) Charleston (SC): Arcadia Publishing/Whitman County Historical Society, 2015. ISBN 978-07385-8104-0

- “autopullman” in Dizionario Italiano, Repubblica. Web.

- “autopullman“/”pullman” in Dizionario De Mauro. Internazionale. Web.

- “pullman“/”pullman” in Dizionario Olivetti. Olivetti Media. Web.

- “pullman” in Dizionario Italiano Sabatini Coletti. Corriere Della Sera. Web.

- “pullman” in Dizionario Online. Treccani. Web.

- “pulmino” in Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 140

Foto sopra: © Yuri Bizgaimer/Fotolia #154744540

(popolare, polemico/spregiativo) agente antisommossa dei reparti mobili della Polizia di Stato, →celerino. Da Mario Scelba, ministro dell’interno dal 1947 al 1953, che fu riorganizzatore della polizia di stato e in particolare dei “reparti celeri”, perfezionati in previsione di insurrezioni delle sinistre. Meno comune del sinonimo celerino, nacque negli ambienti di sinistra in polemica con il clima di repressione politica:

I poliziotti addetti a questi reparti erano chiamati comunemente “celerini“, ma la stampa di sinistra aveva da anni coniato il termine di “scelbini“, dal nome di Mario Scelba…

Paolo Deotto Sessantotto: diario politicamente scorretto (2008) pag. 44

Il suffisso –ino di celerino e scelbino è utilizzato in questo caso in funzione derivativa, ad indicare un rapporto di appartenenza (come ad esempio in garibaldino, sessantottino).

- Pizzinelli, Corrado Mario Scelba Milano: Longanesi, 1982.

- Valentini, Chiara Enrico Berlinguer: Nuova Edizione Pag. 62.

- “diminutivi, suffisi” in La Grammatica Italiana. Treccani, 2012. Web.

Foto in alto: Italia, anni ’50, agenti e veicoli del Reparto Celere [PD] Commons