1 – Mappa dell’Heysel: il settore Z occupato dai tifosi italiani nella parte laterale viene invaso dagli hooligan inglesi (Commons).

Era la finale di Coppa dei Campioni del 1985, la partita che ogni tifoso di calcio sogna di vedere con la propria squadra in campo. Il 29 maggio 1985 la finale si tenne allo stadio Heysel di Bruxelles (oggi “Stade Roi Baudouin”) tra Juventus e Liverpool. I tifosi inglesi prima della partita iniziano a premere contro il famigerato settore Z occupato dai tifosi juventini. Con la polizia belga totalmente impreparata a fronteggiare gli eventi scoppia il caos che alla fine porterà al tragico bilancio di 39 morti, dei quali 32 italiani, e seicento feriti. Il governo britannico guidato da Margaret Thatcher propose alla UEFA di sospendere a tempo indeterminato le squadre inglesi dalle competizioni europee [1]; la proposta fu accolta e rimase in vigore fino al 1990. Pochi giorni prima dell’Heysel vi era già stata la tragedia di Bradford in cui durante un partita di calcio di una serie minore inglese erano morte 56 persone a causa di un incendio. La Thatcher opta per la repressione e nel 1985 viene emanato lo Sporting Event Act che limitava l’acquisto e il consumo di bevande alcoliche all’interno di impianti sportivi, a cui segue nel 1986 il Public Order Act che permetteva di vietare l’ingresso negli impianti sportivi ai tifosi considerati violenti o comunque con atteggiamenti considerati “allarmanti”, stabilendo per questi l’obbligo di firma nei comandi di polizia[2]. In tutti gli stadi, di cui molti vecchi se non fatiscenti, furono erette barriere di metallo in cui relegare i tifosi ospiti ed impedire il contatto con gli altri settori.

3 – “Sheffield Wednesday Football Ground”, lo stadio di Hillsborough, nel 2008 (foto: M. Knapton CC BY-SA 3.0)

Il 15 aprile del 1989 durante la semifinale di FA Cup, il secondo trofeo sportivo più antico del mondo, a Hillsboroug i tifosi del Liverpool in ritardo nell’ingresso allo stadio finirono per concentrarsi all’inverosimile in un settore. Lo spazio esiguo e la marea di persone che volevano entrare crearono il caos che costò la vita a 96 persone, soprattutto ventenni, rimaste schiacciate contro le barriere di metallo. Quella di Hillsboroug fu una tragedia orribile, la più grande tragedia sportiva britannica e come si seppe anni dopo a causarla non furono gli hooligans ma le gravi mancanze delle polizia che tentò poi di scaricare le colpe su di loro. I giornali incolparono i tifosi e per anni la verità non venne a galla. Nel 2012 il primo ministro britannico David Cameroon riconobbe le colpe della polizia e chiese scusa alla memoria delle vittime e alle loro famiglie per una doppia ingiustizia durata vent’anni. A seguito della tragedia il governo inglese commissionò un’inchiesta al giudice Peter Taylor mentre venne emanato il Football Spectators Act che prevedeva il divieto a partecipare a eventi sportivi per le persone condannate per reati legati alle partite di calcio; fu stabilito inoltre che per entrare negli stadi fosse necessario un documento di identità e fu anche creato un team poliziesco ad hoc, la “National Crime Intelligence Service Football Unit”, per monitorare e contrastare il fenomeno hooligans. Nel 1990, la Thatcher ormai non era più primo ministro, il rapporto Taylor fu consegnato e la conclusione fu soprattutto una: il pericolo maggiore era concentrare tanti tifosi in spazi stretti e in piedi.

4 – Fans del Liverpool compongono la scritta “amicizia” il 6 aprile 2005 sugli spalti (“kop”) dello stadio di Anfield (Liverpool), in occasione del primo incontro con la Juventus 20 anni dopo la strage di Heysel del 1985 (foto: P. Chambers CC BY-SA-3.0)

E qui avvenne la svolta. Le società di calcio furono obbligate ad una completa ristrutturazione degli impianti con la eliminazione delle barriere tra il campo e la tribuna; la capienza minima prevista fu stabilita in 20mila posti con l’installazione di seggiolini in tutti i settori; gli impianti furono dotati di telecamere a circuito chiuso; alle società fu affidata la sorveglianza all’interno degli impianti attraverso la presenza di stewards privati in collegamento via radio con la polizia (presente solo all’esterno); fu vietato alle società di intrattenere rapporti con i propri tifosi, salvo per la collaborazione finalizzata a prevenire incidenti.

Le misure di repressione della violenza ovviamente non furono abbandonate. Oltre alla squadra speciale per monitorare il fenomeno è stato creato un “numero verde” a cui telefonare per segnalare episodi violenti o persone sospette. Nel 1991 fu emanato il Football Offences Act che permette alla polizia di arrestare e far processare per direttissima i tifosi anche solo per violenza verbale come ad esempio per linguaggio osceno o cori razzisti. Tutte queste misure portarono così al trasferimento della violenza dall’interno degli impianti all’esterno tanto che la violenza degli hoolingans infatti non cessò spostandosi dall’Inghilterra all’Europa, come in occasione dei Mondiali di Francia nel 1998 e gli Europei di Belgio e Olanda nel 2000. In seguito a quegli incidenti il governo Blair conferì poteri enormi a Scotland Yard che ora può sequestrare il passaporto impedendo la trasferta anche a chi è solo “sospettato” di atteggiamenti violenti. Il fenomeno quindi non è scomparso o debellato ed è tuttora fronteggiato ma gli inglesi perlomeno sono riusciti a eliminare la violenza dagli stadi e a impedire che si ripetano le tragedie degli anni ’80. Il modello inglese quindi non è solo repressione: questa è invece solo una parte necessaria di una serie di provvedimenti volti a fare degli stadi un posto sicuro e confortevole dove assistere allo spettacolo del calcio.

E in Italia? Si parla spesso di modello inglese e di Thatcher senza considerare come la soluzione non sia unica ma passi per una serie di iniziative che comportano tempo, investimenti e leggi che funzionino. Come minimo siamo indietro di vent’anni.

Note

- [1]Il Liverpool avrebbe scontato un anno in più di squalifica dopo la fine “dell’embargo”.↩

- [2]Questa misura è già in vigore anche in Italia.↩

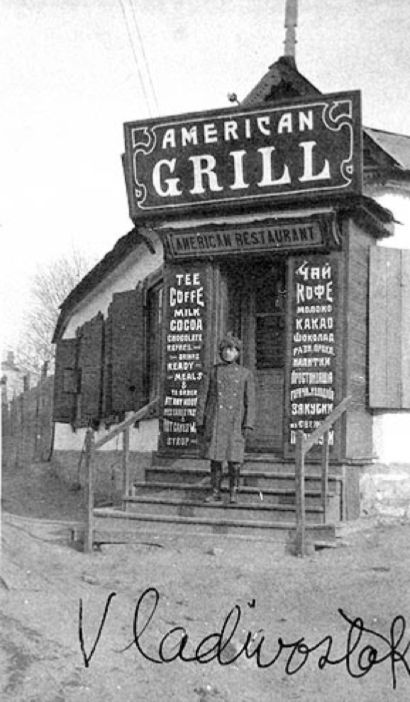

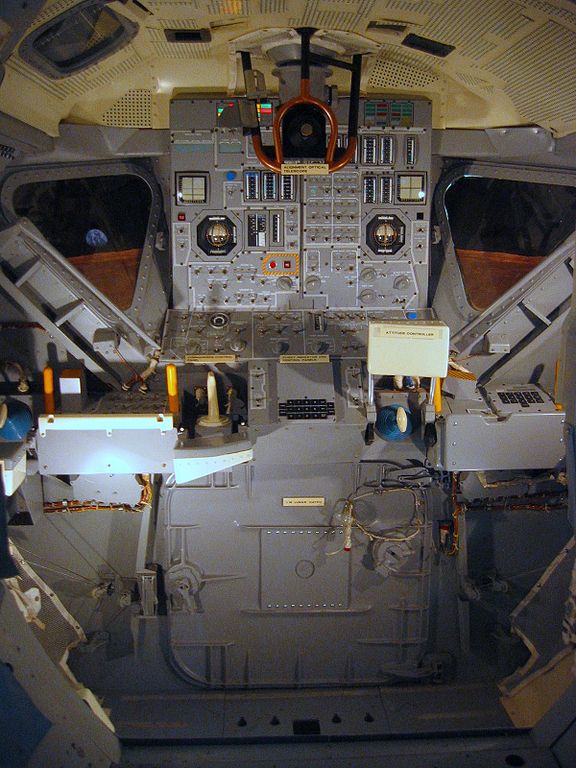

L’Apollo Lunar Module Eagle della Missione Apollo 11 pronto ad iniziare le operazioni di allunaggio il 20 luglio 1969 (NASA)

Prima che cominciate a fare gli spiritosi, ve lo dico: nel 1969 Bill Gates aveva 14 anni e Windows non era nemmeno un’idea. È il 20 luglio, immaginate di essere in una specie di lattina di alluminio con due motori in sequenza alimentati ad Aerozina 50 e tetrossido di azoto, un po’ più stabili dell’idrazina ma mica poi tanto. Per poter orientare il vostro modulo LEM[1] durante la discesa non potete contare su superfici aerodinamiche perché sulla luna non c’è aria, ma su due gruppi di ugelli che, in combinazione tra di loro, forniscono mobilità sulle quattro direzioni principali: cabrata, virata, imbardata e beccheggio. Avete due minuscole finestrelle con una linea graduata che vi consente il corretto allineamento con la superficie lunare, un radar altimetrico e un computer di volo. La vostra dotazione si completa con una radio che, oltre a permettervi il contatto voce con il modulo di comando e con la Terra, invia continuamente dati telemetrici ai computer del centro di controllo. Il LEM si pilota in due perché tenere conto di tutte variabili contemporaneamente come altitudine, velocità di discesa, velocità di spostamento laterale e assetto, è estremamente complesso anche per un pilota esperto.

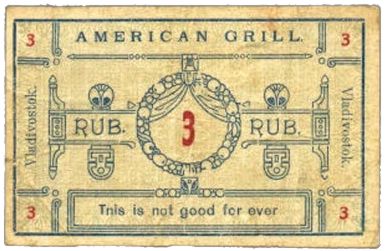

Copertina del manuale di istruzioni del LEM (Commons)

I vostri problemi iniziano subito dopo la separazione dal modulo di comando e l’accensione del motore per la frenata e l’uscita dall’orbita. La superficie lunare si avvicina velocemente e sul quadro comandi appare l’inquietante messaggio «Error 1202», e contemporaneamente si accende la spia rossa “Prog Allarm”, poi scompare per ricomparire qualche secondo dopo. In tutti quei mesi di addestramento, non l’avevate mai sperimentato. C’è un manuale, un bel librone, sulla vostra navicella, ma staccarsi dai comandi per cercare l’elenco degli allarmi non è pensabile. Se lo aveste fatto, avreste scoperto che le due opzioni possibili sono provare a ri-inizializzare l’intero sistema (ma con il suolo in avvicinamento a 50 metri al secondo, può essere un problema) o rinunciare e tornare indietro.

Il centro di controllo dopo breve tempo vi risponde che, se l’allarme rimane intermittente, non dovrebbero esserci problemi. In realtà questa comunicazione è il risultato di una decisione estremamente pragmatica: se il computer di volo, tale LGC,[2] dovesse andare in crash, tanto atterrare sulla Luna quanto ritornare e riagganciarsi al modulo di comando risulterebbe estremamente arduo. Quindi, a parità di rischi, meglio rischiare che vi sfracelliate sulla luna. Almeno ci sareste arrivati.

…E che cos’è che mi sta venendo incontro tanto in fretta? Così grande, piatta e tonda. Ci vuole un nome altisonante, anzi, altisuonante. Suono. Suolo! Perfetto! Suolo! Ah ah! Chissà se diventeremo amici. Ciao, suolo!

dal film Guida Galattica per Autostoppisti (USA, 2005) regia di Garth Jennings

Il pannello (unità DSKY) del computer LGC/AGC, qui montato sul modulo di comando Apollo (Commons).

Ma cosa sta succedendo al computer di volo? Innanzitutto dovete pensare che il sistema di programmazione di una moderna lavatrice è dotato di più memoria di quello che era in uso sul LEM nel 1969. Creato da due “giovani esperti”, freschi di laurea al Massachusetts Institutute of Technology, il software del LGC poteva contare su 36864 istruzioni da 15 bit per quella che più avanti sarebbe stata chiamata ROM[3] (la memoria che gestisce le risposte e i processi fissi e automatici) e 2048 istruzioni di RAM[4] (memoria utilizzata per la gestione delle informazioni variabili, i sensori, i dati telemetrici, ecc…) Ma torniamo a voi e alla vostra storica missione esplorativa. Una cattiva gestione dei dati radar continua a riempire la memoria RAM del vostro LGC e il sistema, per non smettere di funzionare, si riavvia continuamente, ricominciando a gestire i processi critici come il controllo della velocità di discesa, che fa la differenza tra trionfo e frittata spaziale. Per quanto tempo la cosa funzionerà non lo sapete ma avete già un altro problema. Un po’ il computer ballerino, un po’ l’eccesso di spinta che avete usato per staccarvi dal modulo di comando ha fatto si che la vostra zona di atterraggio piatta, liscia e ampia, vi sia appena passata davanti e il computer di volo vi stia guidando dritti verso il bordo di un cratere.

Prendete il controllo manuale del LEM e date una spinta verso l’alto per superare il pericolo e cercare una nuova zona di atterraggio. Siete a 100 metri dalla superficie lunare. Il controllo a Terra vi fa laconicamente sapere che avete 60 secondi di carburante prima di dover per forza sganciare lo stadio di discesa e accendere il propulsore di risalita, abbandonando i vostri eroici propositi. Intravvedete una zona dove atterrare. Eseguite l’ultima frenata e correggete l’assetto per l’atterraggio. 30 metri di altitudine, 15 secondi di carburante. Avete passato la Dead Man’s Line. Ormai non c’è più tempo per le manovre di emergenza. Vi schiantereste comunque o produrreste un danno al velivolo incompatibile con il ritorno a casa. Ora non vedete quasi più nulla. La polvere lunare sollevata dal motore copre tutto tranne la sagoma di un masso poco distante. Nessuno ha passato l’aspirapolvere negli ultimi 4 milliardi di anni… Coraggio e stupidità sono le caratteristiche migliori dell’astronauta. Contatto. Motori spenti. L’Aquila[5] è atterrata.

Mentre tirate il giusto sospiro di sollievo e eseguite le attività post-atterraggio siete inconsapevoli che sulla Terra si sta freneticamente discutendo se farvi fare una risalita di emergenza. Il freddo lunare ha infatti fatto ghiacciare il carburante all’interno di una tubazione nel modulo di discesa e la pressione sta pericolosamente salendo…

Cabina di pilotaggio dell’Apollo Lunar Module al Kennedy Spece Center (foto Tyler Rubach/Commons)

Schema della cabina di pilotaggio del LEM (NASA/Commons)

Note

- [1]LEM (Lunar Excursion Module), in seguito rinominato ALM (Apollo Lunar Module)↩

- [2]LGC: LEM Guidance Computer. È praticamente identico all’AGC (Apollo Guidance Computer) montatno sull’Apollo.↩

- [3]ROM: Read Only Memory, memoria di sola lettura.↩

- [4]RAM: Random Access Memory, memoria ad accesso casuale.↩

- [5]Il veicolo, come ogni nave -spaziale o no- fu battezzato con un nome proprio, ed il nome era Eagle, “aquila”.↩

Fonti

- Adler, Peter. “Program Alarms.” Apollo 11 Lunar Surface Journal. NASA, 1998. Web. 24-7-2014.

L’auto sulla spiaggia è una Triumph Herald berlina, un’automobile britannica prodotta dal 1959 al 1971, cilindrata 1147 cm³ e 48 cavalli, la ragazza invece non sappiamo come si chiami, ma è molto bella. Dall’abbigliamento e l’acconciatura, sembrerebbe una foto scattata in una qualsiasi delle spiagge europee più in voga sul Mediterraneo nei primi anni ’60, ma la targa dell’Iran tradisce la vera provenienza dell’immagine: Mar Caspio, nei pressi di Teheran. Siamo nel 1963, e la capitale iraniana era un centro finanziario quasi al pari di Londra ed una meta turistica chic quanto Parigi. La monarchia dello Shah Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) aveva fortemente modernizzato il paese ma non godeva di una solida base di consensi. La politica di occidentalizzazione aveva gradualmente portato all’ostilità del clero sciita, e le spese insostenibili per gli armamenti ed i sontuosi festeggiamenti (dal sapore autocelebrativo) del 1971 per duemilacinquecento anni della monarchia persiana avevano aggravato le condizioni di povertà della popolazione. Il crescente malcontento portò ad una repressione violenta da parte della monarchia, che si avviava a diventare a tutti gli effetti un regime: nel 1975 furono messi fuori legge tutti i partiti, ogni forma di opposizione era diventata illegale. Ma, come dicevamo, anche le dittature hanno bisogno di consensi ed alla monarchia dello Shah venne a mancare anche l’appoggio dell’esercito. Nel 1979 i leader religiosi riuscirono rovesciare la monarchia proclamando la “repubblica islamica”; il che portò però ad una radicalizzazione di stampo religioso del paese, di cui ancor oggi vediamo le conseguenze.

Una famiglia iraniana al bagno (Before the Chador).

1970: una Buick Wildcat aquistata usata da un sergente dell’esercito americano per $2000 (Before the Chador)

Le foto in questo articolo provengono dalla mostra itinerante Before the Chador, una raccolta di immagini allestita e curata dal poliedrico musicista Malkovich che intende mostrare un medio oriente molto diverso da come lo conosciamo oggi.

Tutte le immagini © Beforethechador.com, utilizzate su gentile concessione, tutti i diritti riservati.

All images © Beforethechador.com (courtesy of), all rights reserved.

1ª armata di cavalleria dell’Armata Rossa, in un dipinto di Mitrophan Grekov del 1934. Tretyakov Gallery (Commons)

Negli stereotipi sulle varie nazionalità c’è uno che riguarda i russi che li descrive molto pragmatici e poco idealisti. Lungi dal sostenere preconcetti dai quali il passo verso il razzismo può essere breve, è invece curioso indagare gli aneddoti che vi contribuiscono. Su Laputa abbiamo parlato del falso mito dell’economica matita sovietica nello spazio al posto della sofisticata e costosissima penna pressurizzata americana (v. un lunatico senso dell’umorismo), esiste però un altro aneddoto sul pragmatismo russo che riguarda invece Stalin. Nel Novembre del 1941 infatti l’armata tedesca era alle porte di Mosca e per i sovietici la situazione era disperata. Il generale Budënnyj comunicò al dittatore sovietico che alla cavalleria erano state distribuite vecchie sciabole con inciso «Per la Fede, lo Zar e la Patria» perché non avevano altro. Stalin domandò «Ma le tagliano le teste ai tedeschi?». Il generale rispose «Sì, compagno Stalin». Il dittatore chiuse allora la conversazione con un «Allora buon lavoro alle nostre vecchie sciabole, per la Fede, lo Zar e la Patria!». A fermare i tedeschi non furono però le sciabole dello Zar ma le divisioni siberiane accorse dopo che Sorge aveva informato Mosca che sul fronte orientale non avrebbero avuto problemi con il Giappone.

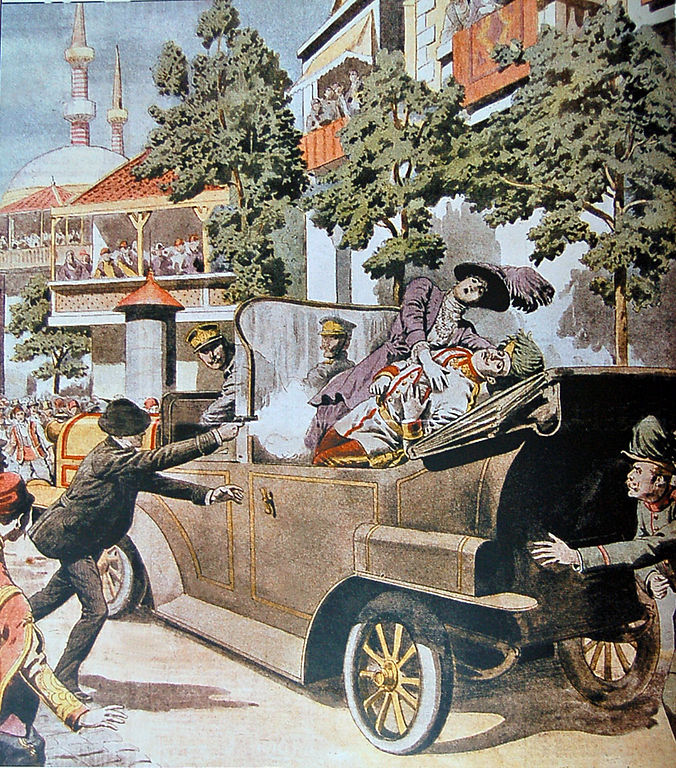

L’attentato di Sarajevo in una illustrazione del giornale francese Le Petit Journal del 12 luglio 1914

Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este

(Commons/Library of Congress)

Accadeva cento anni fa. Alle ore 11 del 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este e sua moglie Sophie Chotek von Chotkowa vengono assassinati a Sarajevo, capitale della Bosnia annessa ufficialmente dall’Austria nel 1908[1], per mano di un nazionalista slavo. La Storia colpì con triste ironia proprio l’arciduca che era l’unico esponente delle autorità austriache a favore dei nazionalisti slavi. L’erede al trono austro-ungarico sognava il suo impero rifondato non già sulla sottomissione dei vari popoli ma su un legame federativo tra di essi, e forse proprio per questo rappresentava una minaccia per le frange più estremiste del nazionalismo slavo che sognavano invece la nascita di un grande e indipendente stato jugoslavo. La notizia dell’attentato suscitò scalpore e indignazione in tutta Europa tranne che in Austria e Serbia. Il governo serbo, che aveva tutto l’interesse a precisare la propria estraneità nell’attentato, restò indifferente senza neppure proporre di avviare un’indagine per accertare le eventuali responsabilità di cittadini serbi mentre la stampa locale era quasi compiaciuta. Gli austriaci invece erano stati a dir poco negligenti. Il governatore militare della Bosnia, Potiorek, nonostante quel 28 giugno ci fosse stato già un primo tentativo di attentare alla vita dell’arciduca durante la sua visita al municipio, organizzò il viaggio di ritorno con tanta poca attenzione che l’auto di Francesco Ferdinando dovette fermarsi e il diciannovenne Gavrilo Princip poté sparare. L’inchiesta della polizia austriaca portò a concludere che se da una parte era chiaro che nell’attentato fossero coinvolti gruppi e funzionari serbi dall’altra parte si poteva ritenere che il governo serbo fosse totalmente estraneo alla questione. Ma questo allo stato maggiore dell’esercito austriaco e ad alcuni esponenti del governo poco interessava. Infatti dopo l’annessione della Macedonia da parte della Serbia nel 1913, parte dell’establishment austriaco non vedeva l’ora di sistemare i conti con il Regno di Serbia e come ebbe a dire il conte Tisza, che obiettava ai venti di guerra non per questioni di principio ma adducendo motivi di convenienza, «non è affatto difficile trovare un casus belli adatto quando se ne ha bisogno». Il secondo Reich germanico e l’impero austro-ungarico erano certi di poter esercitare il pugno di ferro e portare a termine una guerra lampo. Il 23 luglio viene presentato un ultimatum al governo serbo che le autorità austriache avevano redatto col preciso scopo che fosse irricevibile. L’ultimatum conteneva, tra le altre, due richieste che violavano apertamente la sovranità serba e ponevano un termine di 48 ore per accettarlo. Il 24 luglio il governo tedesco, che non era ancora a conoscenza del contenuto del’ultimatum austriaco, trasmise ai governi di Russia, Francia e Gran Bretagna una nota diplomatica in cui si sosteneva che le richieste austriache erano «moderate e giuste» e che ogni interferenza nella questione avrebbe avuto conseguenze incalcolabili. La risposta serba fu consegnata agli austriaci due minuti prima che l’ultimatum scadesse: senza neppure leggerla l’ambasciatore austriaco ruppe le relazioni diplomatiche e come da istruzioni ricevute partì in treno da Belgrado, mentre tre ore dopo venivano impartiti ordini per la parziale mobilitazione delle forze austriache sul fronte serbo. Rifiutando qualsiasi proposta di mediazione il governo austriaco convinse l’imperatore Francesco Giuseppe a firmare la dichiarazione di guerra con la falsa notizia di un attacco serbo contro truppe austriache. Esattamente un mese dopo l’attentato, alle ore 11 del 28 luglio 1914 la dichiarazione di guerra da parte dell’Austria era telegrafata alla Serbia. Si innescava così un conflitto la cui portata, ampiezza e atrocità mai il mondo aveva visto prima: la Grande Guerra.

Nella ricorrenza dei cent’anni dallo scoppio del conflitto la redazione di Laputa intende ricordare la Grande Guerra attraverso diversi racconti con l’intento, a modo nostro, di commemorare quei tragici eventi al fine di non dimenticare mai come la follia, la superficialità e la stupidità umana possano avere conseguenze di portata incalcolabile.

- Fuoco alle polveri! 20-7-2014

- La battaglia di Tannenberg. 16-8-2014

- Lo sbarco di Gallipoli. 21-10-2014

- Le nuove armi. 11-12-2014

- La tregua di Natale del 1914. 24-12-2014

Prima guerra mondiale: attacco della fanteria britannica i 7 agosto 1916, durante la battaglia della Somme

Foto: Lt. Ernest Brooks (Commons/Imperial War Museum)

Note

- [1]L’Austria amministrava la Bosnia dal 1879↩

1 – I secolo: l’Augusto di “Prima Porta”, statua dell’imperatore Augusto ritratto in tenuta militare da parata.

Un interessante articolo di Mirko Romano realizzato per la rivista Monete Antiche (op. cit.) ha portato alla ribalta un aspetto quantomai curioso della celebrazione propagandistica che Augusto fece delle sue campagne vittoriose in Germania, portate avanti dai due figli della sua terza moglie Livia, ovvero i generali noti coi nomi di Druso Maggiore e Tiberio. Tacito, Svetonio e Velleio Patercolo raccontano per filo e per segno gli anni di guerra nel nord dell’allora impero, ovvero nei territori dei quelle province che poi saranno la Germania Superior e la Germania Inferior. Morto Druso Maggiore nel 9 a.C. (che tra il 12 a.C. e la morte aveva piegato la maggior parte delle popolazioni renane, realizzato una prima occupazione dell’area dell’Elba e incominciato l’opera di costruzione di fortilizi nell’area conquistata), le operazioni passarono a Tiberio, che nei successivi due anni placo’ le popolazioni che ancora si ribellavano alle conquiste drusiane e quelle che volevano approfittare del vuoto di comando delle legioni romane in Germania per liberarsi del giogo romano, come Suebi, Sigambri e Reti. Ovviamente, per le vittorie, egli fu salutato imperatore per la seconda volta, assieme ad Augusto che partecipava ai meriti del figliastro in quanto egli agiva in sua vece. I trionfi, le ovationes, le tabulae pictae, la porpora non erano certo l’unico modo per pubblicizzare un evento bellico di rilievo in cui si era ottenuta la parte di vincitori, ve ne era uno molto più sottile, e che poteva arrivare comodamente agli occhi di ognuno, anche nelle province più lontane, ovvero l’emissione di monete e medaglie con la rappresentazione di ciò che il sovrano aveva realizzato per il bene dell’impero. Esse vagavano per tutto l’impero, dagli occhi del senatore, fino a quelli dello straccione che riceveva la moneta in elemosina. Ognuno vedeva cosa aveva fatto l’imperatore per il popolo romano, e il sottile gioco psicologico che nasceva, sia per il più ricco che per il più povero, di appartenere, nonostante le proprie condizioni, al popolo che dominava il mondo e costruiva le più mirabili opere di architettura, o che addirittura riusciva a divenire divo, creavano quel consenso che ha permesso circa cinque secoli di vita all’impero, molti più della monarchia, sebbene la forma di governo fosse per altro similissima nei contenuti.

Per festeggiare le vittorie di Tiberio e la prosperità dell’impero romano Augusto emise nel 7 a.C. dei medaglioni per usarli come sistema di propaganda dell’evento, al pari delle monete. Ancora dibattuto è se questi oggetti, emessi dalle zecche privi della dicitura S(enatus) C(onsulto) che li avrebbe resi legittimi allo scambio, fossero usati come valore di scambio, in quanto spesso ricoperti di materiale prezioso. Quello che rende speciale questa particolare emissione non è il loro incerto valore di scambio, ma il fatto che Augusto adottò pochissimo questa forma di propaganda, sfoggiando una politica monetaria piuttosto austera in confronto alle imprese interne ed esterne portate a termine per Roma, e che il soggetto dei medaglioni, ovvero Augusto coronato da una vittoria, fu utilizzato eccezionalmente in questi medaglioni per la prima volta in maniera massiccia. Tale soggetto fu adottato anche da alcune monete coeve, e da alcune phalerae che dovevano servire da onorificenza per i soldati distintisi in battaglia, probabilmente proprio nelle guerre germaniche. Un sentito ringraziamento al dott. Mirko Romano per averci mostrato l’eccezionalità di queste medaglie, pezzi unici della monetazione augustea.

Bibliografia

- Romano, M. “Medaglie del trionfo di Augusto, 7 a.C.”,

in Monete Antiche, Luglio/Agosto 2013 - Sutherland, Carson. Roman Imperial Coinage

,

Spink & Son (giugno 2007) ISBN 978-0900696565 - Tacito, Annales

- Tacito, De origine et situ Germanorum

- Velleio Patercolo, Storia Romana

- Svetonio, Vita di Augusto

- Svetonio, Vita di Tiberio

Immagini

- Statua in marmo bianco di autore ignoto, I sec. d.C. scoperta il a Villa Livia, Prima Porta. Conservata presso i Musei Vaticani Foto: Till Niermann, 20-10-2007.

[GNU/CC BY-SA 2.5] via W. Commons. - Classical Numismatic Group, Inc. [GNU/CC BY-SA 2.5] via W. Commons.