Battaglia di Gettysburg – 150º rievocazione 2013 (Commons).

La guerra civile americana contrappose non solo Stati del Nord dell’Unione contro Stati del Sud della Confederazione, ma anche due modi diversi di essere americani. E questa differenza non poté non riflettersi anche in nomignoli e canzoni popolari. Il termine Yankee è universalmente conosciuto ancora oggi e identifica i cittadini statunitensi. Inizialmente con questo termine venivano chiamati i soli cittadini del New England, ovvero la regione che comprendeva le colonie del Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont, Connecticut e Rhode Island. Lo scrittore americano Elwyn Brooks White (1899 – 1985) riassume così i diversi significati della parola yankee a seconda della prospettiva geografica:[1]

To Americans, a Yankee is a Northerner.

To Northerners, a Yankee is an Easterner.

To Easterners, a Yankee is a New Englander.

To New Englanders, a Yankee is a Vermonter.

And in Vermont, a Yankee is somebody who eats pie for breakfast.

Per gli americani, uno Yankee è del nord.

Per quelli del nord, uno Yankee è del nordest.

Per quelli del nordest, uno Yankee è del New England.

Per quelli del New England, uno Yankee è del Vermont.

E in Vermont, uno Yankee è qualcuno che mangia la torta a colazione.[2]

Lo Yankee Stadium a New York (Ed Yourdon/Commons CC-BY-SA 2.0).

La parola è di origine incerta, si ipotizza possa derivare o dalla parola scozzese yankee “furbo”, o dall’irlandese Jankin “piccolo Jan”, o anche dalla pronuncia indiana di anglais. Le truppe inglesi durante la guerra di indipendenza estesero l’appellativo a tutti i ribelli americani, che deridevano cantando la canzone Yankee Doodle: un modo per rispondere ai canti dei ribelli che descrivevano il re d’Inghilterra Giorgio III come un tiranno ubriacone. Ironia della sorte, anche i ribelli adottarono Yankee Doodle che finì così per essere inno ufficioso della nuova nazione. Oggi oltre a essere considerato un canto popolare patriottico americano Yankee Doodle è l’inno ufficiale dello Stato del Connecticut. Anche se la città di New York non si trova nel New England, qui ha base la squadra di baseball più famosa al mondo: i New York Yankees.

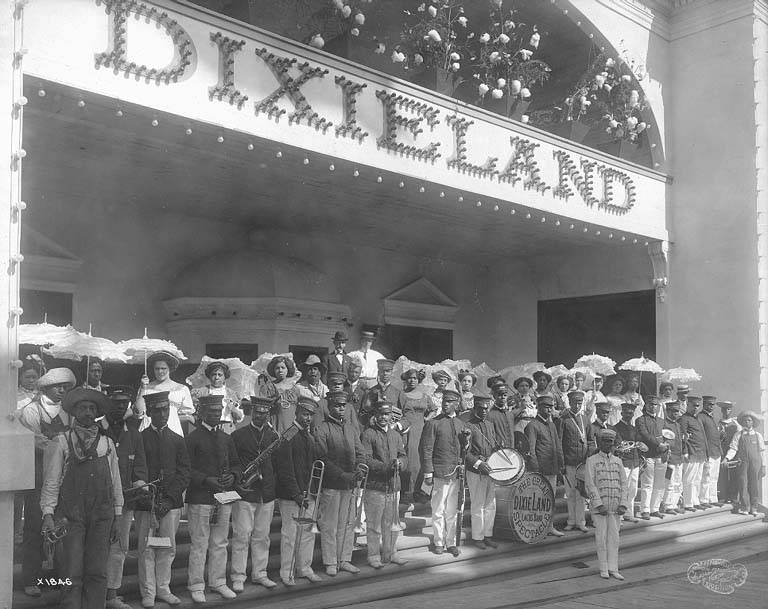

The Great Dixieland Band Spectacle a Seattle nel 1909 (Frank H. Nowell/Commons)

Il Sud era invece appellato Dixieland ovvero “terra dei Neri” e anche qui l’origine del nome è incerta. Per alcuni Dixie fu il nome della casa, a New York, dove per la prima volta nelle colonie furono impiegati schiavi africani. Altri invece considerano più plausibile che il nome derivi da una banconota: a New Orleans la Banque des Citoyens de la Louisiane emise poco tempo prima della Guerra Civile una banconota da dieci dollari recante sul retro la scritta “DIX”, dieci in francese. Secondo questa teoria ben presto la banconota fu soprannominata “Dixies” e da qui il termine è passato a significare il Sud degli Stati Uniti e tutto ciò che è ad esso collegato (→Stati Confederati d’America).

Anche in questo caso vi è una canzone popolare chiamata Dixie, conosciuta anche come Wish I Was in Dixie o anche Dixie’s Land, che diventerà un inno dei sudisti anche se in realtà fu composta a New York. La canzone è un chiaro omaggio alle terre del Sud e alle piantagioni di schiavi; curiosamente era anche una delle canzoni preferite del presidente Lincoln e durante la guerra civile anche le truppe nordiste ne cantavano una propria versione. L’accezione più scevra da implicazioni razziali del termine Dixieland riguarda la musica: esso infatti indica lo stile originario del jazz di New Orleans a cui possiamo ascrivere pezzi celebri come When the Saints go marchin’in, Basin street blues e Tiger Rag e artisti del calibro di Louis Armstrong.

I cittadini bianchi del Sud degli Stati Uniti sono detti anche redneck, ovvero “colli rossi”, e il termine ha forse origine da una bandana rossa indossata dai minatori di carbone durante una protesta ai primi del novecento; ad oggi invece la credenza più diffusa associa il termine semplicemente al fatto che sotto il sole del Sud la pelle si arrossa. Ai giorni nostri il termine ha assunto più che altro l’accezione negativa di indicare una persona dalla mentalità arretrata, provinciale e conservatrice tanto da diventare uno stereotipo presente in cartoni animati come i Simpsons (il personaggio di Cletus Spuckler) e The Cleveland Show (Lester Krinklesac).

The Rocket City Rednecks è uno show televisivo trasmesso su National Geographic Channel (2011 — 2013), nel quale un gruppo di ingegneri e scienziati interpreta un gruppo di “redneck” che tentano di impiegare il proprio scibile per risolvere problemi pratici della vita rurale (Commons).

Lasciando da parte le accezioni negative, ci piace ascoltare sia Yankee Doodle (no, non siamo contro gli Inglesi, ma è pur sempre un pezzo di storia) sia Wish I Was in Dixie (no, non siamo schiavisti ma piaceva pur sempre al presidente Lincoln). Il nome di queste canzoni non vi dice niente? Sicuri? Provate ad ascoltarle e forse la memoria tornerà:

Yankee Doodle

In Italia è il motivo su cui viene cantata la canzonetta popolare noi siam del gruppo alcolico, originaria probabilmente del Nord-Est (Emilia Romagna e Triveneto) e declinata in diverse versioni in genere inneggianti all’alcolismo e/o legate alla tifoseria calcistica (era spesso cantata agli stadi negli anni ’80–’90). Ad esempio:

«Noi siam del gruppo alcolico / sezione di scoppiati

veniam da Ronzo–Chienis / e siam tutti alcolizzati»

è la canzone degli ultras della Val di Gresta, in Trentino.[3] Una versione veneta è invece:

«Noi semo dell’alcolica / sezione Valsugana

el nostro simboeo de guera / xè la damigiana!»

I wish I was in Dixie

Metropolitan Mixed Chorus con Donald Chalmers, Ada Jones e Billy Murray, 1916 —

Nel film Il principe delle maree (The Prince of Tides, 1991, reg. di Barbra Streisand, dal romanzo di Pat Conroy) il grande violinista newyorkese Herber Woodruff (Jeroen Krabbé) odia Tom Wingo (Nick Nolte) allenatore di football di suo figlio, che considera “provinciale” e sospetta avere una relazione con sua moglie (e dopotutto non si sbaglia). Tom Wingo è del South Carolina, quindi “sudista”, e per “sfotterlo” il musicista del nord suona sul suo prezioso violino Stradivari I Wish I Was in Dixie, inno non ufficiale degli Stati Confederati d’America. Le prime note del brano sono ormai un’icona, grazie anche al fatto che sono il motivo prodotto dalle trombe del “Generale Lee”, l’auto dei fratelli Duke della serie tv Dukes of Hazzard.

A sinistra: scena del film Il principe delle maree: Herber Woodruff suona I Wish I Was in Dixie con il violino (fair use). A destra: il “Generale Lee” della serie tv Dukes of Hazzard è una Dodge Charger R/T del 1969; il clacson suona le prime note di I Wish I Was in Dixie (foto: Erik814u2/Commons CC-BY-SA-3.0).

Note

- [1]da National Geographic, op. cit.↩

- [2]La tipica torta americana è la torta di mele (apple pie o american pie) originaria del medio–atlantico e in particolare del Delaware (quindi del nordest).↩

- [3]“Gli Ultras del Gresta: birra e Arancia Meccanica” Trentino Corriere Alpi, 10/1/2007.↩

Bibliografia e fonti

- Luraghi, Raimondo Storia della guerra civile americana

. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli (BUR), 2009.

- “Yankee“. National Geographic Education – Encyclopedia.

- Maffi, Mario “Dixie” in Americana: Storie E Culture Degli Stati Uniti

Dalla A Alla Z. Milano: Il Saggiatore, 2012. Pag. 200.

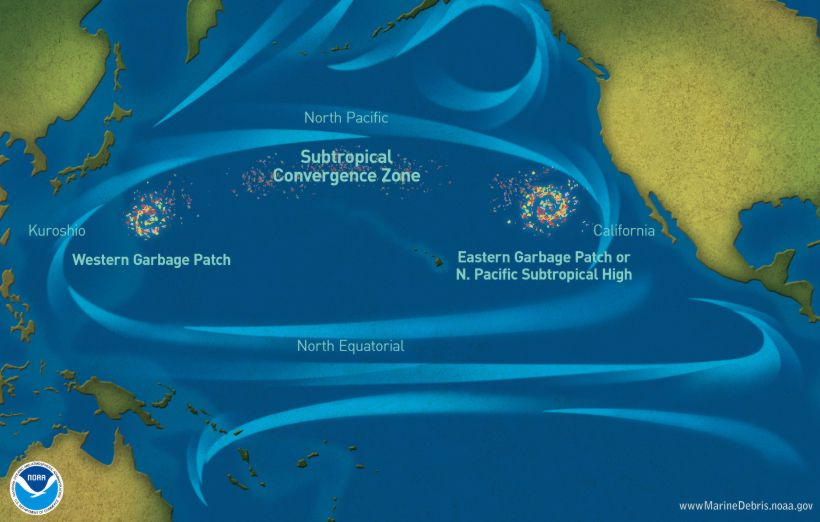

1: Nel pacifico c’è un’isola di immondizia grande quanto il Texas

In effetti esiste qualcosa del genere, ma non è un’isola e dire che è grande quanto il Texas non ha molto senso. All’interno del “vortice subtropicale del Nordpacifico”, una grande corrente circolare che lambisce le coste giapponesi e californiane, c’è una zona relativamente stazionaria detta “zona di confluenza”. Qui hanno iniziato a confluire ed accumularsi, intrappolati dal movimento a spirale della corrente, tutti i rifiuti non biodegradabili galleggianti, come oggetti in plastica, rottami marini, reti da pesca. Ovviamente, però, sebbene spesso sia citata come “La Grande Isola di Plastica”, non è un’isola: non ci si può camminare sopra e piantarci la bandiera, o costruire una casetta di copertoni usati. Non c’è nemmeno una costa su cui sbarcare; è qualcosa di più simile ad una chiazza (patch), composta da detriti disomogenei la cui consistenza va da oggetti solidi a microscopici grumi galleggianti.

Non si può parlare di superficie, né quindi fare paragoni con l’estensione degli stati americani perché una superficie richiede un’area delimitata che qui non c’è: i “confini” sono sfumati, ed in continuo movimento. Bisogna pertanto ragionare in termini di massa: si stima che possa essere costituita da 100 milioni di tonnellate di rifiuti.[1] Infine, la Grande Chiazza di immondizia del Pacifico non è l’unica formazione di questo tipo nei mari del pianeta:[2] ce n’è almeno una anche nel nordatlantico e un’altra nell’oceano indiano.

Il giornalismo dozzinale è ormai una forma d’arte così immiserita che i suoi praticanti non si possono neppure prendere la briga di perdere i cinque secondi per cercare su Google…Andrew Blackwell[3]

2: Bishop Rock è l’isola più piccola del mondo

Bishop Rock (Men an Eskob) con il faro: l’edificio è alto 49 m. Foto: © P. Jordan, 1996 (CC-BY-SA 2.0, via Geograph)

Bishop Rock è un’isolotto roccioso dell’arcipelago delle Scilly, al largo della Cornovaglia. È indubitabilmente piccolo, ma dire che è «l’isola più piccola del mondo» è un’affermazione priva di senso: bisognerebbe prima definire un’isola “minima”, ma non esiste un limite, una misura universalmente accettata al di sotto del quale un’isola non è più tale ma è invece uno scoglio (→definizione di isola). Una leggenda, cui hanno creduto anche autorevoli testate, attribuisce ad una norma britannica del 1861 la definizione di “isola minima” seconda la quale Bishop Rock avrebbe i requisiti per essere l’isola più piccola del mondo. Ma è un falso: le misure indicate sono totalmente errate e della norma non si trova traccia, come abbiamo dimostrato nell’articolo →Bishop Rock, l’isola più piccola del mondo?

3: La larghezza delle rotaie ferroviarie di tutto il mondo deriva da quella dei carri romani

3: La larghezza delle rotaie ferroviarie di tutto il mondo deriva da quella dei carri romani

E quindi, a sua volta, da quella del posteriore dei cavalli, secondo una leggenda della prima metà del ventesimo secolo (compare già su un giornale australiano del 1937[4]) tornata in auge dopo il duemila grazie ad internet. Ma l’attribuzione della paternità dello standard agli antichi romani è del tutto priva di fondamento: il motivo per cui il 60% delle rotaie di tutto il mondo è larga 4 piedi ed 8 pollici e 1⁄2, ovvero 1435 mm, è una una mescolanza eterogenea di fattori quali la larghezza delle miniere di carbone, casualità, decisioni arbitrarie, scelte politiche ed economiche. Abbiamo raccontato in un articolo su Laputa →la vera storia dello scartamento standard.

4: Sotto l’Equatore lo scarico del lavandino gira in senso inverso per effetto della forza di Coriolis

L’uragano Ivan su mentre passa su Cuba e lo Yucatan (2004) – Commons

La forza di Coriolis, dal nome del fisico francese Gaspard Gustave de Coriolis che per primo l’ha descritta nel 1835, è una “forza apparente” dovuta alla rotazione terrestre che si manifesta su un corpo in movimento in direzione nord-sud sulla superficie del pianeta: ha effetto sulla formazione di correnti marine, fenomeni atmosferici e sul senso di rotazione dei cicloni ed anticicloni. Una credenza diffusa è che determini anche il senso di rotazione del vortice d’acqua dello scarico dei lavelli o del WC: antiorario nell’Emisfero boreale e orario nell’Emisfero australe. In alcuni Paesi a cavallo dell’Equatore viene a volte presentato ai turisti un esperimento che dimostrerebbe come spostandosi di pochi metri a nord o a sud della linea equatoriale cambierebbe il senso di rotazione di un vortice in una vaschetta. In realtà si tratta di un trucco per stupire i turisti: la rotazione in genere viene impressa al momento di togliere il tappo alla vaschetta. L’accelerazione di Coriolis infatti è troppo debole perché si possa osservarne l’effetto su volumi d’acqua così limitati, normalmente il senso di rotazione dello scarico del lavello dipende in genere dalla geometria della vasca e dello scarico. Un’altro mito analogo sostiene che per effetto della forza di Coriolis i →treni ad alta velocità che viaggiano verso nord subirebbero una leggera accelerazione verso est (e viceversa) causando la maggiore usura di una rotaia rispetto all’altra: in queste linee, la rotaia di destra sarebbe quindi leggermente più alta per compensare questo effetto. Anche questa è una →leggenda urbana, la forza di Coriolis infatti è troppo debole per avere un effetto misurabile anche su un treno da quasi 600 tonnellate.[5] Figuriamoci sull’acqua di un lavello.

La Grande Muraglia (C. Nagy/Commons, CC-BY-SA 2.0)

5: la Grande Muraglia è l’unica opera umana che si vede dalla Luna

A questa “bufala” abboccarono anche gli autori del celebre gioco da tavolo Trivial Pursuit[6][7] La Grande Muraglia non si vede dalla Luna, come non si vede alcun artefatto umano: la Luna dista circa 384 mila km dalla Terra. La Grande Muraglia si vede casomai dallo spazio, che “inizia” convenzionalmente a 100 km di quota. Ma da lì si vedono molte altre cose: città, autostrade, ferrovie, porti ed aeroporti. Già dai 160 km, la quota minima per un veicolo spaziale in orbita bassa, secondo la NASA la Grande Muraglia sarebbe visibile solo in condizioni atmosferiche perfette e comunque non sarebbe più evidente di molti altri oggetti artificiali.

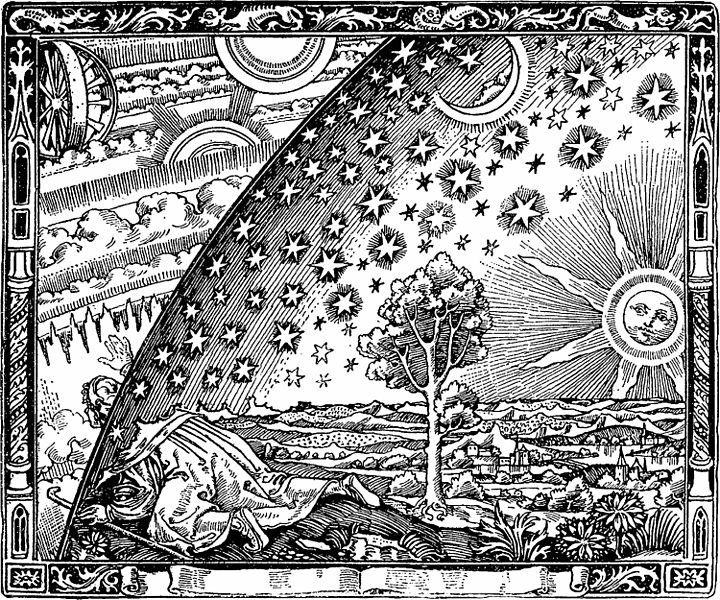

La famosa “incisione Flammarion”, di autore sconosciuto: nonstante lo stile richiami l’iconografia medioevale, risale al 1888 circa.

6: nel medioevo si credeva che la terra fosse piatta

In realtà nel medioevo quasi nessuno credeva che la terra fosse piatta. Colombo credeva che la terra fosse a forma di pera.[6] La convinzione che il navigatore volesse dimostrare, con il suo viaggio oltreoceanico, che terra non fosse piatta ma tonda nasce da un libro ottocentesco, La vita e i viaggi di Cristoforo Colombo (1828) di Washington Irving. L’idea della terra piatta si diffuse solo nel XIX secolo a partire da tale Samuel Birley Rowbotham, un eccentrico inglese che nel 1849 pubblicò, usando lo pseudonimo “Parallax” un opuscolo di 16 pagine intitolato Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe, dando origine all’uso dell’aggettivo “zetetico” (dal greco zêtêin, che significa cercare, indagare) usato per definire il modello astronomico della →terra piatta.

Note

- [1]La Canna, Xavier. “Floating rubbish dump ‘bigger than US” in News.com.au, 4 feb. 2008. Web 17-6-2014.↩

- [2]Perkins, Sid. “Sea of plastics.” Science News. Society for Science & the Public, 25 Feb. 2010. Web. 17 June 2014.↩

- [3]Blackwell, op. cit.↩

- [4]“STANDARD RAILWAY GAUGE.” Townsville Daily Bulletin (Qld.: National Library of Australia): pag. 12. 5 ott. 1937↩

- [5]“Vortici e lavandini.” Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste – Sede di Miramare. Web. 5-7-2014;↩

- [6]Lloyd, Mitchinson (op. cit.)↩

- [7]Battista, John. “La Grande Muraglia cinese e la Luna: ma si vede davvero?.” Giornalettismo. Banzai, 9 Ott. 2012. Web. 17 June 2014.↩

Bibliografia e fonti

- Braun, Ashley “How Big Is the “Great Pacific Garbage Patch”? Science vs. Myth” NOAA’s Response And Restoration Blog. US National Oceanic and Atmospheric Administration. 22 Giu. 2012. Web.

- Blackwell, Andrew. “La grande chiazza di immondizia nel Pacifico” Il Post. Banzai, 16 Giu. 2013. Web.

- Lloyd, John, John Mitchinson. Il libro dell’ignoranza

. Torino: Einaudi, 2007.

- “Bad Coriolis.” College of Earth and Mineral Science. Pennsylvania State University, n.d. Web.

- “Vortici e lavandini.” Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste – Sede di Miramare. Web.

- “Claudio Magris e la leggenda della forza di Coriolis” Gravità Zero. 26 luglio 2010. Web.

Immagini di Pavia vuota la notte di ferragosto.

- Corso Garibaldi

- Borgo Basso

- Superstiti ad un chiosco sul bastione vicino all’idroscalo…

- Via dei Mille

- Via dei Mille

- Ponte Coperto, ingresso sud

- Lungoticino sforza

- Via XX settembre

- Portici in Piazza della Vittoria

- Piazza della vittoria

- Corso Strada Nuova

- Stazione ferroviaria

Tutte le foto: © Silvio Dell’Acqua

L’auto sulla spiaggia è una Triumph Herald berlina, un’automobile britannica prodotta dal 1959 al 1971, cilindrata 1147 cm³ e 48 cavalli, la ragazza invece non sappiamo come si chiami, ma è molto bella. Dall’abbigliamento e l’acconciatura, sembrerebbe una foto scattata in una qualsiasi delle spiagge europee più in voga sul Mediterraneo nei primi anni ’60, ma la targa dell’Iran tradisce la vera provenienza dell’immagine: Mar Caspio, nei pressi di Teheran. Siamo nel 1963, e la capitale iraniana era un centro finanziario quasi al pari di Londra ed una meta turistica chic quanto Parigi. La monarchia dello Shah Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) aveva fortemente modernizzato il paese ma non godeva di una solida base di consensi. La politica di occidentalizzazione aveva gradualmente portato all’ostilità del clero sciita, e le spese insostenibili per gli armamenti ed i sontuosi festeggiamenti (dal sapore autocelebrativo) del 1971 per duemilacinquecento anni della monarchia persiana avevano aggravato le condizioni di povertà della popolazione. Il crescente malcontento portò ad una repressione violenta da parte della monarchia, che si avviava a diventare a tutti gli effetti un regime: nel 1975 furono messi fuori legge tutti i partiti, ogni forma di opposizione era diventata illegale. Ma, come dicevamo, anche le dittature hanno bisogno di consensi ed alla monarchia dello Shah venne a mancare anche l’appoggio dell’esercito. Nel 1979 i leader religiosi riuscirono rovesciare la monarchia proclamando la “repubblica islamica”; il che portò però ad una radicalizzazione di stampo religioso del paese, di cui ancor oggi vediamo le conseguenze.

Una famiglia iraniana al bagno (Before the Chador).

1970: una Buick Wildcat aquistata usata da un sergente dell’esercito americano per $2000 (Before the Chador)

Le foto in questo articolo provengono dalla mostra itinerante Before the Chador, una raccolta di immagini allestita e curata dal poliedrico musicista Malkovich che intende mostrare un medio oriente molto diverso da come lo conosciamo oggi.

Tutte le immagini © Beforethechador.com, utilizzate su gentile concessione, tutti i diritti riservati.

All images © Beforethechador.com (courtesy of), all rights reserved.

Barche a Pitcairn (foto: J. Bludau/Commons CC-BY-SA 3.0)

Il servizio Street View di Google Maps ci da l’opportunità di fare due passi per l’isola di Pitcairn, un territorio britannico d’oltremare nel bel mezzo dell’oceano Pacifico. L’isola, l’unica abitata dell’omonimo arcipelago, ha una superficie di 4,6 km² e dista circa 550 chilometri di mare da Mangareva (arcipelago delle Gambier, Polinesia Francese), il luogo abitato più vicino, mentre bisogna percorrere circa 5700 chilometri per raggiungere la costa del Messico, la terraferma continentale più vicina. Senza aeroporto, raggiunta solo una volta ogni due mesi dal traghetto di linea da Mangareva, è uno dei luoghi più isolati del mondo.

Quello sopra è “The Landing”, il porto dell’isola. Da qui sale la ripida strada detta “Hill of Difficulty” che porta alla capitale Adamstown. Con meno di cinquanta abitanti, è la capitale meno popolosa della terra. La popolazione di Pitcairn è costituita dai discendenti degli ammutinati della fregata Bounty del 1789, che si stabilirono sull’isola per sfuggire alla marina britannica. La lingua ufficiale è l’inglese ma si parla il Pitkern, una lingua creola basata sull’inglese marinaresco del XVIII secolo con contaminazioni taitiane.

Per le strade di Adamstown: le case sono diradate e nascoste dalla vegetazione, tanto che non si ha la percezione di trovarsi in un centro abitato. L’unico centro abitato, visto che non ci sono altri agglomerati sull’isola.

Sopra il centro di Adamstown: a destra l’ospedale (è nascosto dalla vegetazione, bisogna scendere la scala in legno) ed a sinistra la chiesa.

Fine della strada.

Un luogo spettacolare.

Il servizio Street View di Google Maps da un po’ si è messo ad esplorare anche luoghi diversi dalle solite -seppure interessantissime- “strade”: ad esempio meravigliose isolette tropicali e spettacolari fondali oceanici,[1] o il Grand Canyon.[2] Recentemente Street View è sbarcato sull’isola giapponese di Hashima (端島), la cui superficie è interamente occupata dall’omonima città mineraria ora totalmente abbandonata: nel giugno 2013 gli “esploratori” di Google, portando in spalla la apposita macchina fotografica multi-obiettivo, si sono infatti avventurati tra le rovine anche oltre il breve percorso oggi consentito ai visitatori. Chi abitava Hashima e perché è completamente abbandonata?

Hashima negli anni ’30 (Commons).

Hasima fu colonizzata dal 1887 per la presenza di un ricco giacimento di carbone che richiamò una sempre maggiore quantità di minatori. A partire dalla fine del XIX e fino al 1931 circa fu necessario ampliare artificialmente la superficie dell’isola per fare posto alle strutture industriali ed agli opprimenti edifici pluripiano che alloggiavano i minatori. La città mineraria aveva l’aspetto sinistro di una nave corazzata, tanto da guadagnarsi il nomignolo di Gunkanjima (軍艦島) che significa “isola della nave da guerra”. Durante la seconda guerra mondiale fu addirittura scambiata per una corazzata giapponese e silurata per errore dalla marina militare statunitense.[3] L’isola raggiunse livelli di sovraffollamento incredibili: nei sedici acri (6,4 ettari) di superficie arrivarono a vivere 5259 persone nel 1959.[4] L’isola aveva un ospedale, una scuola, cinema, palestra e campo da baseball (sport molto seguito e praticato in Giappone), luoghi di culto, negozi e bar e anche un bordello. Ma nemmeno un giardino. Hideo Kaji, un ex abitante nato e cresciuto sull’isola, racconta in una intervista alla CNN:

[…] Hashima era un luogo privo di cespugli, di fiori e i bambini crescevano senza conoscere che cosa fossero i ciliegi in fiore. Anche le stagioni erano percepite diversamente, si riconoscevano l’una dall’altra da come soffiava il vento o dal colore del mare.[4]

L’edificio 65, il più grande dell’isola (J. Meow/Commons CC-BY-3.0).

Alla fine degli anni 1960 la domanda di carbone diminuì e gli interessi del gruppo Mitsubishi Keiretsu, proprietario dell’isola, si rivolsero verso il petrolio. Nel gennaio 1974 la miniera, che si estendeva sino ad un chilometro di profondità sotto l’isola, fu ufficialmente chiusa e nel giro di pochi mesi la città fu completamente spopolata ed abbandonata ad un destino di decadimento; per ragioni di sicurezza la prefettura di Nagasaki vietò ogni possibilità di visita. Dal 2009, dopo la realizzazione di un percorso sicuro, l’isola è di nuovo visitabile anche se limitatamente alla parte meridionale. ll resto lo si può visitare con Street View.

Visualizzazione ingrandita della mappa

- [1]“Google Street View da oggi si tuffa negli oceani.” Panorama. Mondadori, n.d. Web. 14-6-2014.↩

- [2]Kober, Amy. “Google Street View Reveals Grand Canyon.” News Watch. National Geographic, 13-3-2014 Web. 14-6-2014.↩

- [3]Bender, Andrew. “The Mystery Island From ‘Skyfall’ And How You Can Go There.” Forbes Magazine, 9-11-2012. Web. 16-6-2014.↩

- [4]Magnay, Diana. “Japan’s 007 island still carries scars of wartime past.” CNN World. Cable News Network, 13-6-2013. Web. 16-4-2014.↩

Il fotografo singaporese Aram Pan ha ottenuto il permesso dal governo nordcoreano per realizzare un tour virtuale di Pyongyang, la capitale del paese più isolato del pianeta: la Corea del Nord, l’ultima roccaforte stalinista. Così, installata una videocamera su un’automobile (una Pyeonghwa), Aram Pan ha percorso quindici chilometri per le larghe strade della città regalandoci oltre venti minuti di video ad alta definizione, non tagliato né censurato.[1] Al di là della curiosità iniziale l’idea di vedere scorrere per venti minuti una città semideserta può sembrare un tantino noiosa, ma con l’ausilio della mappa e di qualche informazione su quello che si sta vedendo può diventare un interessante giro turistico, un’occasione unica per dare un’occhiata ad un luogo surreale dove il tempo sembra essersi fermato agli anni più tesi della guerra fredda.

- Il tour inizia da sud, sul ponte che attraversa il fiume Taedong e l’isola di Tanggak.

- Proseguiamo verso nord, lungo un grande viale che conduce alla piazza della stazione ferroviaria di Pyongyang che ritroviamo sulla sinistra (2:38). Alla grande rotatoria dall’aspetto cimiteriale dove altoparlanti diffondono una melensa musichetta di sottofondo (2:52), l’auto svolta a destra verso est, proseguendo lungo un’ampio viale dove al primo incrocio si può finalmente vedere una delle famose e marzialissime vigilesse che dirigono lo scarso traffico cittadino (3:30).

1 – Stazione di Pyongyang (Commons)

- Arriviamo al Gran Teatro di Pyongyang Orientale dallo stile che richiama le pagode (a 4:50, sulla destra), qui svoltiamo leggermente a sinistra, lungo la strada denominata “Sungri”[2] che corre parallela al Taedong. Subito dopo il bivio, un folto gruppo di persone sembra aspettare qualcuno dei numerosi autobus e filobus che percorrono la città.

Piazza Kim Il-Sung (Commons)

- Sulla sinistra la monumentale Piazza Kim Il-Sung di 75 mila metri quadri, ispirata alla piazza Tienammen di Pechino e celebre sfondo alle parate militari nordcoreane (6:25).

- Superata la piazza, sulla destra si intravede (8:33) -dietro all’obelisco (uno dei tanti) e parzialmente nascosto dalla vegetazione- il “palazzo dei bambini“. Quindi ci accingiamo ad attraversare un gruppo di moderni grattacieli.

- Seguendo la strada ci troviamo a sinistra il monumento del Mansudae dove si trovano le grandi statue di bronzo di Kim Il-Sung e Kim Jong-Il (9:50), davanti al Museo della Rivoluzione Coreana mentre sulla destra rivediamo il fiume Taedong. Subito dopo troviamo la statua del Chollima (sulla destra, 10:20), mitologico cavallo alato.

Gran Monumento del Mansudae, con le statue di Kim Il-sung e Kim Jong-il (Commons)

- Proseguendo arriviamo sino all’arco di trionfo (11:30, proprio avanti a noi), costruito nel 1982 per commemorare la resistenza al Giappone (1925-1945): una copia di quello di Parigi, ma dieci metri più alto. Aggirandolo, si intravede appena sulla destra lo stadio Kim Il-Sung (qui molte cose si chiamano così). Proseguiamo quindi dritti fino ad un altro obelisco (13:07), svoltiamo leggermente a sinistra, verso nord. Costeggiamo l’ambasciata cinese, di cui si riesce ad intravedere solo il cancello (sulla sinistra, 13:48) ma, a parte quello, sembra una zona residenziale priva di particolare interesse.

Arco di Trionfo di Pyongyang (Commons)

Torre dell’immortalità (Commons)

- Dopo poco (14:16), sulla destra, compare l’ennesimo monumento a Kim Il-Sung: la “stele” o “torre dell’immortalità” che sovrasta la strada come un arco trionfale. Svoltiamo a destra e ci passiamo sotto per proseguire lungo un altro grande viale alberato. Di nuovo a destra e via dritto per altri due minuti di “nulla” tra palazzi da città-modello sovietica e verde, fino all’imbocco del sottopasso che ci riporterà al Taedong (17:00).

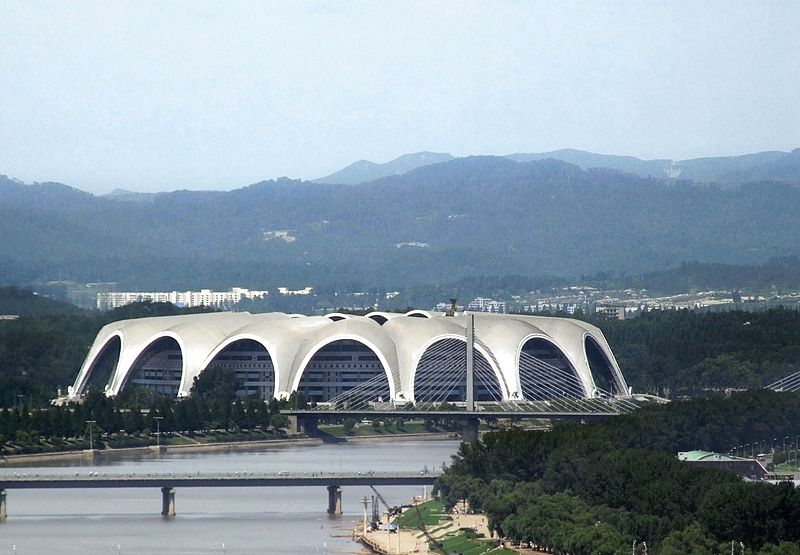

- All’uscita della galleria si vede subito sulla sinistra (17:22) lo stadio “Primo di Maggio” sull’isola di Rŭngrado, il più grande del mondo, ultimato nel 1989 e che si estende su una superficie di 207 mila metri quadri. Raggiunta l’isoletta percorriamo il grande ponte strallato di Chongryu, che ci riporta sulla sponda meridionale del fiume.

Stadio “Primo Maggio” sull’isola Rŭngrado (Commons)

- Passato il Taedong svoltiamo a sinistra lungo la strada che costeggia il fiume e più avanti (21:47) ecco che finalmente compare la Torre della Juche o “Kangan Gongowon” (a cui è intitolata la strada che stiamo percorrendo) uno dei più noti simboli del paese. Il monumento, costruito nel 1982, è una guglia di pietra[3] alta 150 metri e dedicata appunto alla filosofia della “Juche”, introdotta dal primo leader Kim Il-Sung: un misto di autarchia, indipendenza, nazionalismo e ideologie marxiste-leniniste. A 22:20 l’auto raggiunge la monumentale scalinata alla base della torre, dove accosta (si nota un’auto governativa o diplomatica, una Mercedes, parcheggiata): il tour è finito.

Torre della Juche (Commons)

La torre della Juche, vista da piazza Kim Il-Sung (Commons)

Note

- [1]Aram Pan, GoPro City Tour Of Pyongyang, North Korea. Yotube, 19-5-2014↩

- [2]Google Maps la indica come “Sungrui Street”↩

- [3]È composta da 25550 blocchi di granito, corrispondenti ai giorni di vita del “presidente etetrno” Kim-Il-Sung. In realtà il calcolo è stato approssimato moltiplicando 70 anni per 365 giorni.↩

3: La larghezza delle rotaie ferroviarie di tutto il mondo deriva da quella dei carri romani

3: La larghezza delle rotaie ferroviarie di tutto il mondo deriva da quella dei carri romani