Il termine androna è anche denominazione urbanistica generica (DUG) con il significato di vicolo, passaggio, viuzza. Si trova nella toponomastica stradale triestina e goriziana con qualche caso nell’udinese (“androna seconda” a Bertiolo, Udine). Es:

Gorizia

- androna delle Vigne

- androna della Pergola

Monfalcone

- androna Aquileia

- androna della Bora

- androna Caprina Giuseppe

- androna Carlo De Franceschi

- androna del Falco

- androna Muggia

- androna Pietro Zorutti

- androna dei Sergi

- androna San Santorio

Ronchi dei Legionari, Gorizia

- androna Palmada

- androna San Antonio

San Martino del Carso, Gorizia

Villesse, gorizia

Trieste

- androna Almerigo d’Este

- androna Campo Marzio

- androna Cherso

- androna dei Coppa

- androna Cristoforo Colombo (prolungamento a fondo chiuso della via omonima)

- androna Ettore Oliani

- androna della Ferriera

- androna Fra Naldini

- androna degli Orti (sbocca attraverso un portone su piazza del Barbacan)

- androna del Pane

- androna Sant’Eufemia (da Salita al Promontorio)

- androna San Giusto

- androna Santa Tecla (da Salita al Promontorio)

- androna San Saverio (a fondo chiuso, all’intersezione con via delle Scuole, via delle Monache e via del Seminario)

- androna del Torchio

- androna della Torre

Si trova anche come denominazione ufficiale, es. “via Androna”

“Androna Santa Tecla” a Trieste.

“Androna delle Vigne” a Gorizia

In alto: “androne” nel centro di Trieste, © OpenStreetMap contributors [CC-BY-SA 2.0]

- De Angelini, Gianclaudio Dizionario enciclopedico rovignese-italiano. in Istrioto – il linguaggio dell’Istria meridionale.

- (PDF) Informativa del 6 maggio 2014 Istat.

vicolo, passaggio coperto tra edifici o che attraversa il corpo di fabbrica di un edificio per collegare due strade, riscontrabile nei centri storici di formazione medioevale; per estensione può riferirsi a un vicolo angusto o senza uscita, non necessariamente coperto; anticamente anche la parte più interna di un porto, la darsena. Attestato dal XVI secolo, deriva dal latino angiportus, probabilmente composto di angus “angusto” (affine ad angustus) oppure ango, “stringo”, e portus “passaggio”, ma anche “porto”. In portoghese si trova l’equivalente angipôrto, di comune etimologia, con il significato di “vicolo senza uscita” (Compendio da orthographia da lingua nacional, Rio De Janeiro 1848).

In alcuni centri dell’Italia meridionale è utilizzato come denominazione generica per alcuni vicoli molto stretti: si incontra ad Anzi in provincia di Potenza (“angiporto Camera” e “— Pietrafesa”), a Cerami in provincia di Enna (“angiporto S.Antonio”) ed a Bovino in provincia di Foggia (“angiporto San Procopio”).

In alto: il “vicolo della Spina” a Perugia è un angiporto. [PD] Commons

- “angiporto” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario etimologico della lingua italiana, 1907

- “angiporto” in Sabatini Coletti. Corriere della Sera. Web.

- “angiporto” in Dizionari Repubblica. Web.

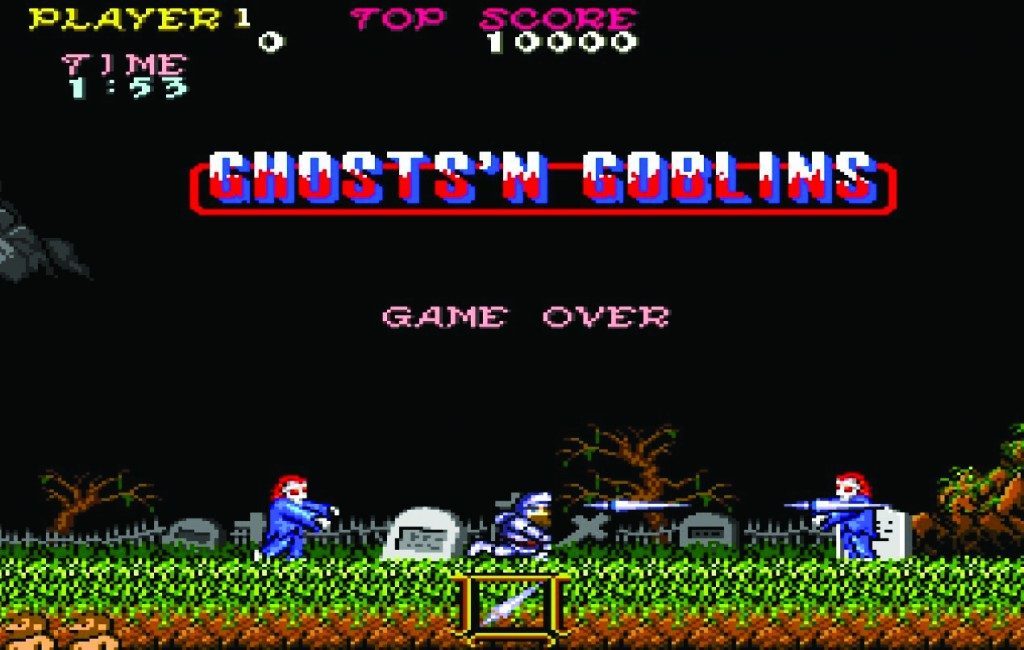

(inglese, abbreviazione di arcade videogame) videogioco da sala giochi, destinato cioè ad essere giocato in postazioni fisse a gettone (i cosiddetti “cabinati” o coin–op); per estensione, genere di videogiochi con le caratteristiche classiche del gioco da coin-op ossia gioco rapido ed immediato, partite di breve durata e senza eccessive pretese di realismo.

Una “arcata“: il Colonnato dei Capuccini a Comacchio, 1647.

(foto: Rosapicci/Commons CC BY-SA 4.0)

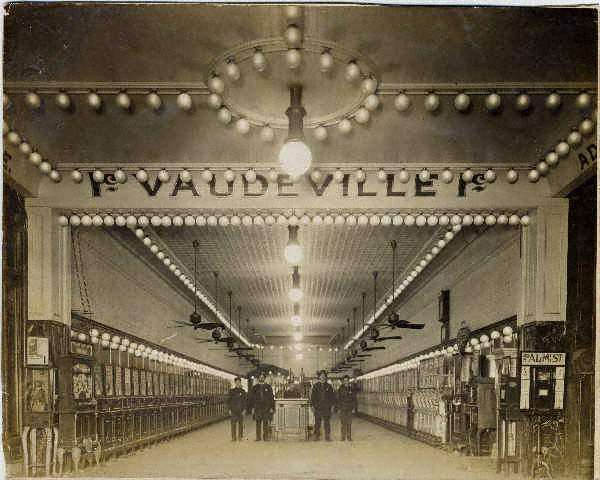

Penny arcade: le prime sale giochi

Una penny arcade a New Orleans nel 1910. (Commons)

Da queste gallerie commerciali, nella prima decade del ‘900 negli U.S.A. furono chiamate penny arcade[4] le “gallerie dei divertimenti”, antesignane delle sale giochi dove si trovavano giochi meccanici ed attrazioni azionabili con un moneta (il penny, appunto) o gettone: tra queste, le peephole machine[5] con cui era possibile vedere un filmato (solitamente uno spogliarello) attraverso un oculare.[4] In seguito queste gallerie giochi furono chiamate amusement arcade (gallerie dei divertimenti) o semplicemente arcade.[6] In queste sale comparvero primi videogiochi coin operated negli anni ’70, perciò chiamati arcade videogame (1977) poi abbreviato in arcade: fu così che il termine divenne comune per queste macchine.

Una amusement arcade a Kansas City nel 1968, poco prima dell’avvento dei videogiochi. (National Archives/Commons)

L’avvento delle piattaforme domestiche come computer e consolle decretò la graduale scomparsa di questo tipo di giochi dai locali pubblici, ma il termine arcade è ancora utilizzato non solo per i videogiochi da coin-op in senso stretto (peraltro ancora giocati dai nostalgici), ma più in generale indica un genere di videogiochi che hanno le caratteristiche classiche del videogame da sala giochi: questo genere infatti conta tuttora nuovi titoli old school per piattaforme domestiche o portatili, destinati ad un pubblico di appassionati di retrogaming.

Ghosts ‘n Goblins della Capcom (1985) è un classico arcade.

arcade e coin-op: sono sinonimi?

Coin–op è abbreviazione di coin operated (azionato a gettone). Sebbene siano comunemente utilizzati come sinonimi, c’è una lieve differenza tra i due termini: coin-op è applicabile ad una categoria più ampia di macchine a gettone che include ad esempio i “flipper”, le slot-machine, i pachinko e altri giochi elettro-meccanici; inoltre coin-op è più correttamente riferito all’hardware cioè la macchina (il cosiddetto “cabinato” da sala giochi) mentre arcade può essere esteso al genere videoludico (v. sopra).

- [1]Douglas Harper, op. cit.↩

- [2]“arcata” in Vocabolario online, Treccani. Web.↩

- [3]«Ouverture faite d’un arc portant sur des piédroits, des piliers ou des colonnes.» (Dictionnaires de Français, Larousse)↩

- [4]Nasaw, David. Going Out: The Rise and Fall of Public Amusements. Harvard Univ. Press, 1999. Pag. 154↩

- [5]Era il kinetoscopio inventato da Thomas Edison nel 1888.↩

- [6]“arcade” in Merriam–Webster Dictionary.↩

“arcade” in Online Etymology Dictionary Douglas Harper. Web.

Copertina: Perlinator/Pixabay [PD]

accozzaglia disorganizzata di persone, del tutto inadeguata al compito che si prefigge, ridicola.

L’«Armata Brancaleone» della moda cerca un’organizzazione efficiente

Corriere della Sera, 23 maggio 1975. Pag. 22

Deriva dal film di Mario Monicelli L’Armata Brancaleone (1966), ambientato nel Medioevo al tempo delle Crociate, pur senza pretese di filologicità. L’armata Brancaleone è lo sgangherato gruppo di briganti reclutati dal millantatore Brancaleone da Norcia (Vittorio Gassman) nel tentativo di prendere possesso di un Feudo nelle Puglie. Durante il viaggio, l’armata incappa in una serie di avventure tragicomiche fino all’inevitabile fallimento dell’impresa.

In alto: scena da L’Armata Brancaleone di Monicelli, 1966 [PD]

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pagg. 20–21. ISBN 88–08–08878–2

- “Domande e risposte” in Lingua Italiana. Treccani. Web.

- avaro, tirchio, cacastecchi (att. 1892). Come l’equivalente francese harpagon, comunemente si fa risalire al nome di Arpagone (in francese Harpagon), personaggio tragicomico protagonista della commedia L’Avaro (fr. L’Avare ou l’École du mensonge) del drammaturgo francese Molière (1668). Tuttavia un personaggio di nome Arpago era già presente ne La Emilia di Luigi Groto (1579), opera di cui Molière si era avvalso per la sua commedia L’Étourdi ou les Contretemps (1653–55) e in latino harpăgo con il significato di “arraffatore” era già utilizzato dal commediografo latino Plauto (circa 250 a. C. — 184 a. C.).

- dal XIII secolo con il significato di uncino, rampone, oggi talvolta utilizzato come sinonimo di gancio d’accosto o simili (Treccani). L’arpagone era infatti un rostro uncinato con la quale i vascelli si afferravano durante gli arrembaggi (Treccani) o con il quale le macchine d’assedio si agganciavano alle mura (Gherardini 1838, op. cit.). Si legge da esempio ne L’arte della guerra del giudice Bono Giamboni (Firenze, 1815), traduzione in italiano del Epitoma rei militaris di Publio Flavio Vegezio Renato:

Ed hanno ancora arpagoni in ferro, i quali sono chiamati lupi…

Entrambe le accezioni derivano dal latino harpăgo, “uncino”, a sua volta dal greco arpazo “porto via” (Pianigiani) da cui anche arpia. Il significato originario di “grosso uncino”, fu poi esteso in senso figurato a “rapace”, “avido”, “arraffatore” (Plauto), e quindi “avaro”. Il termine era quindi già utilizzato con tale significato prima che fosse utilizzato da Groto e Molière.

In alto: l’attore Charles Dullin interpreta L’Avare di Molière, al théâtre de la Cité nel 1944, fotografia dello Studio Harcourt. [PD] Commons

- Mennella, Antonio I nomi comuni derivati dai nomi propri, Torino: Ed. Vitalità, 2016. Pag. 8. ISBN 978-8877118462.

- Gherardini, Giovanni Voci e maniere di dire italiane additate a’futuri vocabolaristi. Milano: G. Bianchi e Comp. 1838. Vol 1 pag. 880.

- “arpagone” in Pianigiani, Ottorino Dizionario etimologico della lingua italiana. 1907.

- “arpagone (1)” in il Sabatini Coletti. Corriere Della Sera. Web.

- “arpagone (2)” in il Sabatini Coletti. Corriere Della Sera. Web.

- “Arpagone” in Enciclopedia Online. Treccani. Web.

- “arpagone (1)” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “arpagone (2)” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “arpagone” in Sinonimi e Contrari. Treccani. Web.

- “harpagon” in CNRTL Centre National de Ressource Textuelles et Lexicales. Web.

locuzione latina usata nel porre un’alternativa stringente nella quale una scelta esclude l’altra («o di qua, o di là», «o questo o quello»), tertium non datur. Come sostantivo: alternativa che impone una scelta obbligatoria («mettere un aut aut»), nel linguaggio giornalistico talvolta utilizzato nel senso di ultimatum:

Arriva l’aut aut del governo: l’esecutivo minaccia la revoca se entro domenica la società non darà risposte adeguate.

Deriva dal raddoppiamento della congiunzione disgiuntiva latina aut (“o”, “oppure”), utilizzata per introdurre due scelte l’una delle quali esclude l’altra: come nella frase aut Caesar aut nihil, “o Cesare o nulla”, motto di Ladislao I di Napoli (1376-1414) e poi anche di Cesare Borgia (1475-1507).

Taluni, ignorandone l’orgine latina e confondendo la congiunzione aut con la parola inglese out (fuori) di pronuncia molto simile (→malapropismo), utilizzano la grafia errata out out o (out-out) come se si trattasse di una espressione anglosassone. L’uso di questo pseudo-anglicismo in sostituzione della locuzione corretta aut aut è diffuso in rete ma attestato anche nella stampa:

Ma il fondo lo ha probabilmente toccato il cronista di un importante quotidiano che ha scritto: «Era di fronte a un out out». Certamente lo sventurato voleva dire aut aut . L’inglese lo ha tradito — e punito.

Corrado Augias, “quelli che l’inglese proprio non lo sanno” in Repubblica, 5/5/2020

Immagine: segnale stradale a Furnace Creek, Death Valley National Park, U.S.A. Foto Pablo García Saldaña/Unsplash

Il frutto si diffuse quindi in Europa e nei territori controllati dalle potenze europee (Caraibi, India) assumendo nomi locali derivati dalla corruzione dello spagnolo aguacate/ahuacate. In portoghese divenne abacate, in Messico fu chiamato alvacata o alligato e tale Hawkes, commerciante inglese che aveva visitato il paese, riferì di aver visto questi frutti che citò come alvacata nei suoi scritti, pubblicati nel 1589: sembra questa essere la prima testimonianza scritta in lingua inglese. Dallo spagnolo messicano alligato, derivò invece probabilmente alligator pear (“pera alligatore”), secondo alcuni invece dovuto alla buccia che ricordava la pelle dell’alligatore. In Spagna i termini aguacate, che indicava il frutto, e avocado, termine spagnolo dell’epoca per “avvocato”, “legale” (oggi si dice abogado), a causa della similitudine fonetica finirono per fondersi nel linguaggio popolare in avocado, creando una confusione paretimologica che si riscontra anche nel francese avocatier (1766), che significa “(frutto) dell’avvocato”, e nell’olandese avocaat o advocaatpeer (“pera dell’avvocato”).

Lo spagnolo vernacolare avocado entrò tale quale anche nella lingua inglese (1763); ma all’inizio del XX secolo negli Stati Uniti, quando la coltivazione dell’avocado iniziò a ricevere una seria attenzione nel paese, il frutto era noto con almeno 40 nomi diversi. Ci fu all’epoca una grande divergenza di opinioni riguardo al nome corretto di questo frutto: in Florida, dove i primi alberi arrivarono dalle Indie Occidentali (Florida, Caraibi e Venezuela), il nome più diffuso era alligator pear. In California, dove il frutto era arrivato invece dal Messico, il nome aguacato era più comune; ma sia in California che in Florida erano abbastanza diffusi anche avocado e avocado pear.

Il termine inglese avocado entrò poi anche nella lingua italiana, nella quale è attestato dal 1955, mentre in spagnolo si ritornò al più corretto aguacate evitando la confusione con l’abogado, il legale. Nel Centro e Sud America (Messico, Perù) resta in uso anche il nome palta di origine quechua; mentre a Trinidad e Tobago il frutto è noto come zaboca.

- “What’s in a name” in Avocado Information, University of California Agriculture & Natural Resources. Web.

- Rupp, R. “L’epopea dell’avocado” in National Geographic Italia. 16–01–2016. Web.

- Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Sumario de la natural historia de las Indias. 1526.

- “avocado” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

- “Aguacate vs. Palta” in The Fourth Explorer. 26–6–2016. Web.

- “avocatier” in Portail Lexical, Centre National de Ressources Textuelle et Lexicales <cnrtl.fr>. Web.

- “avocado” in il Sabatini Coletti. Corriere della Sera <corriere.it>. Web.

- “Zaboca” in Urban Dictionary. Web.

Immagine: coyot/Pixabay.

chi mostra eccessivo zelo nelle pratiche religiose, ai limiti della superstizione, più per ostentazione che per fede; persona o atteggiamento conformista e ipocritamente severo in fatto di morale; moralista, bigotto. Es:

Il vescovo bacchettone era gay

Corriere della Sera, 26 settembre 1994, pag. 8

Il bacchettone è chi vuole apparire ligio alla difesa di valori puritani, assumendo atteggiamento di monito nei confronti dell’altrui condotta. Il bacchettone giudica e pretende di imporre agli altri i propri princìpi. L’accezione più negativa di “ipocrita”, che dispensa cioè sé stesso dal rispetto dei sopraccitati princìpi, non è necessariamente presente nell’uso del termine: il “bacchettone”, «minuzioso e superstizioso osservatore di pratiche pie» (Niccolò Tommaseo) può anche essere sincero nelle proprie convinzioni.

Origine

Il termine bacchettone compare già nella 3ª edizione del Vocabolario della Crusca del 1691, inizialmente con la definizione di colui «che attende alla vita spirituale»,[1] modificato poi in «che ostenta vita spirituale»[2] nella successiva 4ª edizione del 1729–1738.

Contrariamente a quanto comunemente ritenuto,[3] bacchettone non ha origine dal verbo bacchettare, che significa “criticare duramente”, “rimproverare”: quest’ultimo infatti è molto più recente, attestato solo dal XVIII secolo.[4] La somiglianza con il verbo bacchettare sarebbe quindi una fortuita coincidenza, che forse ha contribuito a rafforzane l’uso.

Sull’etimo di bacchettone ci sono invece diverse ipotesi:

- secondo il Dizionario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo (1865–1879) e il Vocabolario etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani (1907), potrebbe essere una allusione al bastone, detto appunto “bacchetto” (o “bordone”), usato dai pellegrini i quali «si recavano a piedi a visitare i luoghi santi» (Pianigiani).

- ancora il Tommaseo ipotizza che il termine alluda invece alla bacchetta utilizzata dal sacerdote, a mo’ di pastore con il gregge, per “convincere” i ragazzi a recarsi alla catechesi.

- secondo la 5ª edizione Vocabolario degli accademici della Crusca,[5] alluderebbe invece alla “bacchetta” con cui i devoti usavano battersi, oppure farsi battere o almeno toccare, in segno di penitenza, dal confessore (ipotesi citata anche dla Pianigiani), se non addirittura flagellarsi (Treccani).

- l’ipotesi oggi più accreditata[] lo fa derivare invece da un’altra “bacchetta”, quella utilizzata per accendere le candele in chiesa[] — atto di devozione che avrebbe ispirato altri epiteti analoghi come spigolistro o mangiamoccoli; oppure a qualche “bacchetta” utilizzata durante lo svolgimento delle processioni (Lessico Etimologico Italiano, 1979);

I “Vanchetoni” di Firenze

Oratorio dei Vanchetoni, Firenze (foto: Sailko CC BY-SA 3.0)

Da vanchetoni si sarebbe arrivati a bacchettoni, e infatti anche Ottorino Pianigiani nel citato Vocabolario etimologico della lingua italiana del 1907 scrive che «in Firenze si chiamano tuttora Bacchettoni una Congregazione di uomini che hanno per istituto di insegnare la dottrina cristiana» (la congregazione sopravvisse fino agli anni ’60 del XX secolo).

Derivati

Da bacchettone derivano due vocaboli astratti che si riferiscono all’atto o al comportamento del bacchettone: bacchettonismo (formato con il suffisso –ismo) e bacchettoneria, entrambi già citati nella 3ª edizione del Vocabolario della Crusca (1691) con la definizione di «astratto di Bacchettòne».

Ieri mattina, alla conferenza stampa di presentazione della campagna, l’argomento più dibattuto è stato come evitare che una certa «bacchettoneria» vanifichi messaggi tendenti a salvare vite umane.

Rota, O. “Arriverà anche in tivù la campagna anti–Aids” La Stampa, 30 giugno 1987, pag. 8

- [1]Vol. 2 pag, 188. ↩

- [2]Vol. 1 pag, 363. ↩

- [3]es: forum di wordreference ↩

- [4]Diz. Sabatini–Coletti ↩

- [5]Vol. 2, pag. 7 ↩

- [6]cfr. Romani, L. op. cit.↩

- “bacchettone” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario etimologico della lingua italiana, 1907 <etimo.it>

- “bacchettone” in Garzanti Linguistica. Web.

- “bacchettone” in Vocabolario, Treccani. Web.

- Romani, Luigi “Bacchettone, bigotto, mangiamoccoli” in Lingua Italiana, Treccani. Web.