Baedekers Berlin und Umgebung: guida Baedeker per Berlino e dintorni, 1910.

Per l’accuratezza e l’affidabilità delle cartografie e dei contenuti, queste guide divennero famose in tutto il mondo, tanto che il nome Baedeker divenne antonomastico di “guida” in generale: ad esempio nel 1900 fu pubblicata a Madrid un guida dell’Argentina in lingua inglese intitolata Baedeker of the Argentine Republic e nel 1930 il ministero dello sviluppo cileno pubblicò un Baedeker de Chile. Una casa editrice tedesca, all’inizio del XX secolo, intitolò Himmels Baedeker (“Baedeker del cielo”) un manuale di astronomia mentre Celestial Baedeker fu una guida ai pianeti del sistema solare pubblicata nel 1955 da Newsweek.

Dal 1º gennaio 1927 mi trasferirò a Firenze per guadagnarmi da vivere presso l’editore Bemporad. Lasciare Genova per una città da Baedeker mi è penoso; ma Genova non è, fortunatamente o malauguratamente, una città in cui un uomo di lettere possa trovare un lavoro ad hoc.

Eugenio Montale, lettera a Valéry Larbaud (12 novembre 1926)[1]

- [1]cit. in La Stampa, 18/6/1996, pag. 19 ↩

- Bertarelli, Mario “Guida” in Enciclopedia Italiana — I Appendice Roma: Treccani, 1938. <Treccani.it> Web.

In alto: foto di Claudio Schwarz | @purzlbaum (Unsplash)

Deriva dal tedesco Diktat, propriamente “dettato” (che infatti significa anche precetto, norma[1]), a sua volta dal latino dictatus, participio passato di dictare, “prescrivere”: il Dictatus Papae fu infatti un documento redatto nel 1075 circa dal papa Gregorio VIII, nel quale si enunciavano unilateralmente i poteri attribuiti al Pontefice e si rivendicava la superiorità dell’istituto pontificio su tutti i sovrani laici, imperatore incluso. Nel XIX secolo fu utilizzato il termine Diktat in riferimento alla “Pace di Tilsit” del 1807, siglata da Napoleone con lo zar Alessandro I di Russia (7 luglio) con il re Federico Guglielmo III di Prussia (9 luglio):

da Staats- und Gesellschafts-Lexikon. Berlino, 1866.

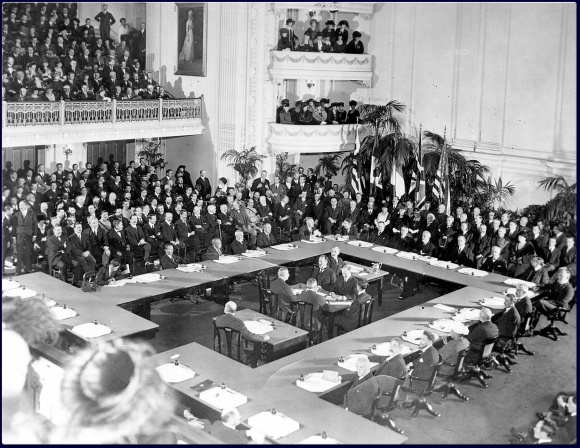

Pace di Tilsit: il 7 luglio 1807 Napoleone riceve lo Zar Alessandro I su un pontone galleggiante firmato su un pontone galleggiante nel mezzo del fiume Nemunas, che segnava la linea di demarcazione tra le zone di influenza francese e russa (dipinto di Adolphe Rohen, 1807).

La pace di Tilsit impose infatti dure condizioni alla Prussia, la quale dovette rinunciare ad ampie porzioni del proprio territorio a favore del Regno di Vestfalia e al Ducato di Varsavia, neocostituiti stati–vassallo di Napoleone; cedere Cottbus alla Sassonia e Białystok all Russia, aderire al “blocco continentale” ossia una sorta di embargo imposto dalla Francia alle navi britanniche in tutti i porti di influenza francese; limitare l’organico del proprio esercito.

La parola diktat fu poi utilizzata anche dalla stampa straniera, dapprima in riferimento alle condizioni umilianti imposte dai trattati di pace alla Germania, ma anche ad altri paesi visto che le condizioni non soddisfarono appieno nessuna delle parti firmatarie (in Italia si parlò di “vittoria mutilata”, espressione coniata da Gabriele d’Annunzio); in seguito in senso generico per indicare una imposizione vessatoria imposta unilateralmente sul modello di Versailles. Il termine diktat è attestato dal 1933 in inglese (Douglas Harper, op. cit.) e dal 1936 in francese (Ortolang, op. cit.).

Nel linguaggio giornalistico italiano entrò definitivamente alla fine della seconda guerra mondiale, dove per lo stesso motivo fu definito diktat il trattato imposto dai vincitori all’Italia sconfitta, fissandone definitamente l’accezione negativa:

Pagheremo 100 milioni di dollari alla Russia con: macchinari, navi, beni italiani all’estero e consegna di merci fra tre anni. […] Le decisioni dei quattro frattanto suscitano commenti non sempre benevoli per gli uomini che si sono assunti la responsabilità del «diktat» nei confronti dell’Italia.

“Il 29 luglio, conferenza della pace”. in La Stampa, 5 luglio 1946.

L’uso della parola diktat si diffuse ulteriormente in italiano durante i successivi anni della guerra fredda, per definire i rigidi ordini imposti dal Politburo di Mosca ai paesi satelliti dell’Unione Sovietica:

Tito risponde “no„ al diktat di Mosca

Corriere d’Informazione, 12 maggio 1958. Pag. 1.

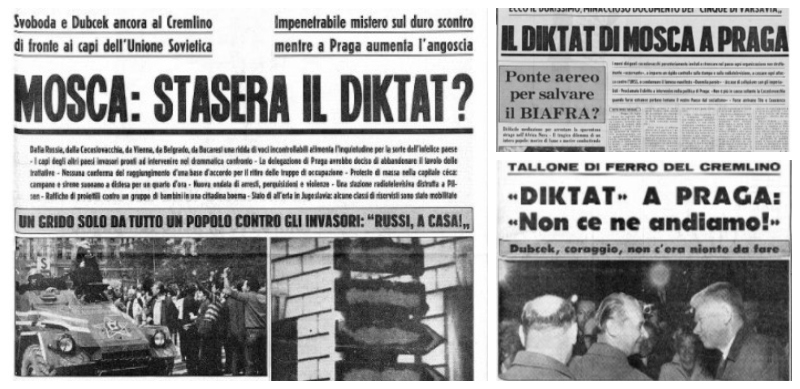

La parola “Diktat” nei titoli del Corriere d’Informazione del 1968 in relazione ai fatti della Primavera di Praga: «Mosca: stasera il diktat?» (26 agosto); «Il diktat di Mosca a Praga» (18 luglio); «DIKTAT!» A PRAGA: «Non ce ne andiamo!» (5 ottobre).

Il termine diktat è tuttora utilizzato dalla stampa nei campi più disparati, che vanno dall’economia («Banche: no al diktat sul costo del denaro» Corriere dell’economia e della finanza, 15 maggio 1977) allo sport («Napoli–Genoa il diktat di Sarri» Corriere della Sera, 10 febbraio 2017) con il significato di “ordine perentorio”, “condizione non negoziabile” che presuppone un aut aut, sempre con connotazione negativa.

Il diktat leghista contro la biblioteca

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 123. ISBN 88–08–08878–2

- “diktat” in Enciclopedia Online. Roma: Treccani. Web.

“diktat” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

“diktat” in Ortolang, Centre National de Ressources Textuelles and Lexicales (CNRTL)

“Diktat” in Langenscheidt. Web.

- “Perché diciamo diktat” Il Post. 15 dicembre 2014. Web.

circondario; il territorio circostante una grande città, l’insieme dei centri abitati che gravitano economicamente e socialmente intorno ad essa (es. «l’hinterland milanese»); (2) anche il retroporto, ossia il territorio retrostante un porto – o un tratto di costa – su cui si estende l’influenza economica dello stesso; (3) nel diritto internazionale anche zona retrostante una regione costiera su cui una potenza coloniale vantava diritti di sovranità. Attestato dal 1890 nell’accezione di “retroporto”, “entroterra”, è oggi più comunemente utilizzato in quella di “hinterland cittadino”. Deriva dal tedesco Hinterland (composto di hinter “dietro” e Land “terra”) che indica appunto il “territorio retrostante” un porto, una costa o una città.

- “hinterland” in Internazionale – Dizionario di Italiano, di Internazionale. Web.

- “hinterland” su Vocabolario online – Treccani. Web.

- “hinterland” su Garzanti Linguistica. Garzanti. Web.

In alto: hinterland di Miami (Florida, USA), foto di redcharlie su Unsplash

nostalgia, ricordo, rimpianto della Repubblica Democratica Tedesca; che può andare dal semplice revival modaiolo di vecchi marchi (soprattutto alimentari), abbigliamento e prodotti in genere della ex “Germania Est” al culto popolare; da una rappresentazione nostalgica del passato e dei suoi simboli fino ad un orientamento politico simpatizzante per il vecchio regime socialista del SED, paradossalmente mitizzato tanto dai partiti di estrema sinistra quanto da quelli di estrema destra.[1]

Se a Berlino gioca la carta della modernità, in provincia il Partito del socialismo democratico non riesce a fare a meno dell’«ostalgia», quell’indistinto senso di delusione e di identità perduta che ancora oggi, a dodici anni dalla caduta del Muro di Berlino, fa di molti tedeschi dell’Est degli stranieri in patria.

P. Valentino, Corriere della sera, 14 gennaio 2002, p. 12, Esteri

…l’Ostalgia, nostalgia di quell’Est ingenuo e un po’ demodé che — se anche requisiva la libertà personale — assicurava però una vita tranquilla, un posto di lavoro, alcuni valori rispettati, se non dallo Stato almeno dai cittadini.

G. Dierna, “Liberismo e disincanto l’europa vista dall’Est” in La Repubblica, 2 luglio 2012.

Il termine ostalgia deriva dal tedesco Ostalgie, a sua volta portmanteau di Osten (“est”, riferito alla Germania Orientale) e Nostalgie (“nostalgia”); fu coniato nel 1992 ed è attribuito al cabarettista Uwe Steimle[2] che lo inventò come nome per il proprio programma televisivo Ostalgie trasmesso sulla rete televisiva regionale MRD. Dopo la riunificazione tedesca (Deutsche Wiedervereinigung) del 1990, quando i territori della Repubblica Democratica Tedesca nota come “Germania Est” vennero incorporati nella Repubblica Federale Tedesca. La Alltag, la vita di tutti i giorni dei tedeschi dell’est cambiò radicalmente: i prodotti a loro familiari scomparvero dagli scaffali dei supermercati, le vecchie serie televisive di ispirazione sovietica furono sostituite da quelle occidentali; dovettero confrontarsi con il mercato del lavoro, gli usi, i modi, l’abbigliamento dell’Ovest. Nonostante la maggiore libertà, la sensazione di smarrimento di fronte a cambiamenti così improvvisi fece insorgere in molti cittadini ex DDR la nostalgia per quel modo di vivere limitante ma in fondo rassicurante: questo sentimento fu definito con la parola Ostalgie. Per la scrittrice dell’ex DDR Christa Wolf, Ostalgie significava «riaffermare la nostra biografia.»[3]

Tipico arredamento di un soggiorno nell’ex Germania Est, DDR-Museum Berlin ( Commons ).

- [1]Ghislimberti, Tiziana. “Ostalgie, nostalgia del passato perduto. A proposito dell’identità tedesca orientale” in Metabasis — Rivista di filosofia on–line. Novembre 2007, anno II nº4. PDF.↩

- [2]

“Ostalgiker Uwe Steimle bezeichnet sich als Kleinbürger” in Hannoversche Allgemeine. 12/10/2012. Web.↩

- [3]Vannuccini – Predazzi (op. cit.) pag. 91.↩

- “Perché… a Berlino la nostalgia perde una ‘n’?” in Il Mitte 30/08/2012. Web.

- “ostalgia” in Neologismi. Roma: Treccani. Web.

- Tacconi, Matteo C’era una volta il muro: viaggio nell’europa ex-comunista. LIT Edizioni. 2009.

- Vannuccini, Vanna e Francesca Predazzi. Piccolo viaggio nell’anima tedesca. Milano: Feltrinelli, 2016. (pag. 90-91). ISBN 978-88-07-88410-8.

- “Ostalgie e Anti-Ostalgie, un viaggio nel cinema post-DDR (parte prima — parte seconda)” in Bolognina Basement. 11/2014. Web.

museo delle cere, collezione di curiosità, →Wunderkammer; dal tedesco Panoptikum, a sua volta dalla forma latinizzata panopticon del greco pānoptikón, “che fa vedere tutto” (pan=tutto; optikon= osservare).

Le lettere e la cultura praghesi abbondano di manichini, di gójlemess, di marionette, di statue di cera, di figurine da panoptikum, di pupazzi imbottiti, di automi.

Angelo Maria Ripellino, Praga Magica (1973) Cap. 66.

L’immagine lasciataci dal romanzo di Bram Stoker e dal film di Bela Lugosi riaffonda in una fantasia un poco dandy, da panoptikum e museo delle cere.

“Povero Dracula che brutta carriera” in La Stampa, 30/10/1976, pag. 14

Quello di spingere le macchine verso un intelligenza artificiale è un sogno vecchio come lo sono tutti i golem e i robot, le creature che l’artificio umano ha costruito e nascosto nelle ombre del panoptikum di Praga e altrove…

“Cercate il computer tra questi poeti” in Tutto Libri, 20/10/1984, pag. 1

I musei delle cere furono sempre, in tutto o in parte, delle Wunderkammer. Sin dal XVIII secolo raccoglievano modelli anatomici in ceroplastica ad uso scientifico e didattico, che rappresentavano corpi dissezionati, parti anatomiche e infine numerose malformazioni e patologie: queste ultime divennero mirabilia, collezione di stranezze in grado di suscitare la curiosità morbosa dei visitatori. Anche quando nel XIX secolo si diffusero musei come luogo di divertimento, incentrati sulle riproduzioni in cera di personaggi famosi, questi mantennero spesso sezioni dedicate alle rarità biologiche da freak show (i “fenomeni da baraccone”) o ai più efferati criminali (la “Chamber of Horrors” del museo Tussauds a Londra, aperta nel 1802).

Foto in alto: statue di cera al museo Eden di Montreal, Canada, nel 1940.

- “Panoptikum” in Langensheidt (Dizionario). Web.

- “Quando arte e scienza si fondono: le cere anatomiche” in Sapere Scienza. web.

- “Bella a chi? Scienza e arte a quattr’occhi“. Mani in mente, 26/01/2016. Web.

- “Il museo delle cere di Madame Tussauds: il successo nato dall’orrore.” in Londoniamo.com. Web. 26/10/2017

Immagine in alto: foto di Conrad Poirier, 1940 [PD] Commons .

camera delle meraviglie; gabinetto delle curiosità: collezione, raccolta più o meno organizzata di reperti straordinari e bizzari, destinati a suscitare meraviglia e curiosità. Per estensione, una qualsiasi raccolta eterogenea di elementi in una mostra, museo, negozio, libro, sito web, anche in senso metaforico. Es:

Basta fare come hanno fatto loro: chiudersi a riccio, negare la verità di uno scrutinio, cercare conforto nella torre d’avorio dove è custodita la Wunderkammer comunista, il museo che raccoglie i frammenti più strabilianti e più puri di un glorioso passato.

da B. Spinelli, “Marchais manda a dire” in La Stampa, venerdì 26 giugno 1987. Anno 121 nº 48. Pag. 1.

Quasi una Wunderkammer, singolare e fornitissimo archivio frutto di anni di ricerche in quell’infinito e affascinante mondo che sono i materiali per l’interior design e l’architettura

da Architectural Digest nº424, ottobre 2016. pag. 46.

Più Wunderkammer che guida tradizionale, Atlas Obscura è dedicato al viaggiatore da poltrona come all’amanti delle avventure più estreme

dalla sinossi di Atlas Obscura, (Mondadori 2017)

…paesaggi e ambienti fitti di segni, intrecciati, a volte cupi e notturni, quasi una wunderkammer fantasmagorica, a riprodurre gli entusiasmi e le angosce tipiche di ogni infanzia…

dalla sinossi di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Ediz. integrale. (Incontri 2018)

Il termine deriva dal tedesco Wunderkammer, appunto “camera delle meraviglie”, che si riferiva a quelle stanze dove, a partire dal Cinquecento e soprattutto nel Nord Europa, facoltosi collezionisti privati raccoglievano ogni sorta di oggetti provenienti da tutto il mondo e che potessero suscitare la meraviglia e lo stupore dei visitatori. Pur prive delle caratteristiche e sistemazione delle raccolte museali, le Wunderkammer cinquecentesche sono considerate precorritrici dei moderni musei (alcune di esse, ereditate da privati e messe a disposizione del pubblico, divennero effettivamente tali). In tedesco queste raccolte sono chiamate anche Panoptikum (dal greco pānoptikón, “che fa vedere tutto”), solitamente più utilizzato per i musei delle cere.

Maiuscolo o minuscolo

In tedesco Wunderkammer è sempre scritto con la lettera maiuscola come tutti i sostantivi. Questa grafia viene solitamente rispettata in italiano, tuttavia viene talvolta scritto con la lettera minuscola come avviene per altre parole tedesche, ad esempio leitmotiv.In alto: frontespizio del Museum Wormianum 1655 raffigurante il gabinetto delle curiosità di Ole Worm, medico e antiquario danese (1588–1655). Sotto: alcuni oggetti dalla mostra “Una Wunderkammer ottocentesca. Itinerario tra le rarità collezionistiche di Frederick Stibbert” (Museo Stibbert, Firenze, 2016).