(foto K. Quinn/Flickr CC-BY-2.0)

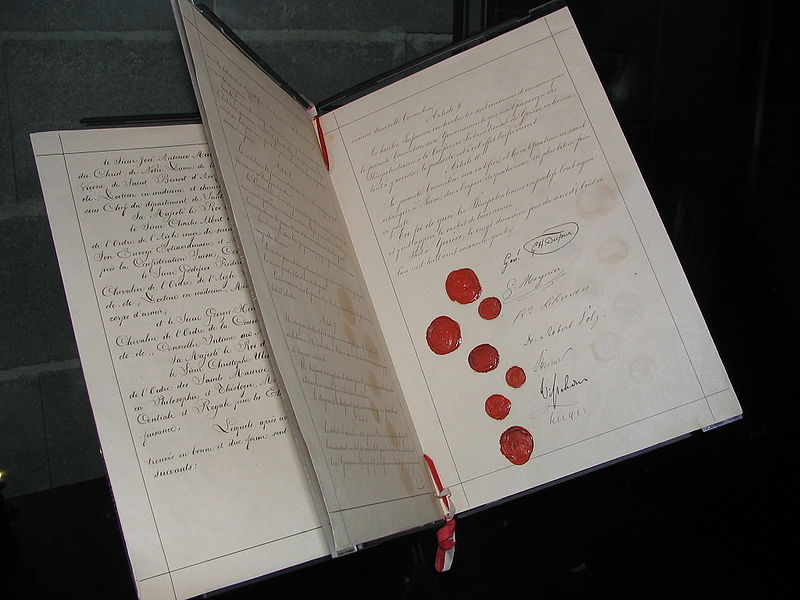

22 agosto 1864: 150 anni fa una Conferenza di rappresentanti di 12 stati europei riuniti a Ginevra sottoscrive la prima “Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna”, nota come Prima Convenzione di Ginevra. È un fatto di importanza epocale, perché getta le basi del diritto internazionale umanitario e dello stesso concetto di internazionalità; ma quella firma sancisce anche la nascita della Croce Rossa, la più grande organizzazione umanitaria al mondo che da quei primi dodici stati oggi opera in 189 paesi di tutto il mondo. Abbiamo deciso di dedicare all’anniversario una serie di articoli che, nello stile di Laputa, trattano di uno specifico aspetto di quell’argomento sterminato che è il diritto internazionale umanitario: le bandiere, non quelle degli stati o degli eserciti ma quelle che servono a proteggere: le bandiere di protezione.

Una Toyota Land Crusier J78 Troop Carrier del Comitato Internazionale a Kaga-Bandoro, Repubblica Centrafricana, nel novembre 2013 (J. Humble/DFID CC BY 2.0 via Commons)

Anche quest’anno, in corrispondenza delle vacanze estive e del secondo compleanno di Laputa, diamo uno sguardo alle statistiche per capire cosa ha portato tanti visitatori da noi, per l’esattezza oltre ben settantamila visite in due anni. Certo, non cifre da mainstream, ma un successo che non ci saremmo mai aspettati quando, due anni fa davanti ad una birra, decidemmo di realizzare l’enciclopedia delle cose che interessano solo a noi. O almeno così credevamo. Comunque, questa fama inaspettata ed in continua crescita ci ha spinto a fare sempre di più e sempre meglio: nell’ultimo anno (2013-1014) è comparso il forum, l’indice geografico che permette di cercare argomenti curiosi su una mappa (che piano piano si sta popolando), abbiamo una t-shirt ufficiale (cui speriamo ne seguiranno altre). È nata la Latteria, il blog che state leggendo, il giornale di questo fantastico mondo. Ma siamo realisti, sappiamo che di queste settantamila visite, se non la maggior parte comunque una buona fetta non è certo approdata da noi per la qualità dei contenuti o per gli argomenti trattati: forse anche quelli che ci seguono più assiduamente la prima volta ci sono finiti per caso. Come? Cercando qualcosa su un motore di ricerca, il quale, in modo assolutamente anonimo ci rendiconta quali parole chiave hanno portato delle visite. L’argomento più cercato in assoluto resta il «carroarmato più grande del mondo», «più potente» «più pesante» e tutti i superlativi possibili (chissà che ne direbbe Freud?) che portano inequivocabilmente all’articolo sul carroarmato “Maus” di Giovanni Melappioni, da sempre il più cliccato su Laputa. Ma noi, che non siamo interessati al turismo di massa, guardiamo più che altro le parole chiave curiose, insolite ed esilaranti, che -a volte non si capisce davvero come- vi hanno portato da noi. Forse alcune di esse sono frutto di errori di digitazione e maldestri correttori automatici, più che di scarsa dimestichezza con l’italiano, ma in fondo…che importa?

Laputa e la geografia

Immagini di Pavia vuota la notte di ferragosto.

- Corso Garibaldi

- Borgo Basso

- Superstiti ad un chiosco sul bastione vicino all’idroscalo…

- Via dei Mille

- Via dei Mille

- Ponte Coperto, ingresso sud

- Lungoticino sforza

- Via XX settembre

- Portici in Piazza della Vittoria

- Piazza della vittoria

- Corso Strada Nuova

- Stazione ferroviaria

Tutte le foto: © Silvio Dell’Acqua

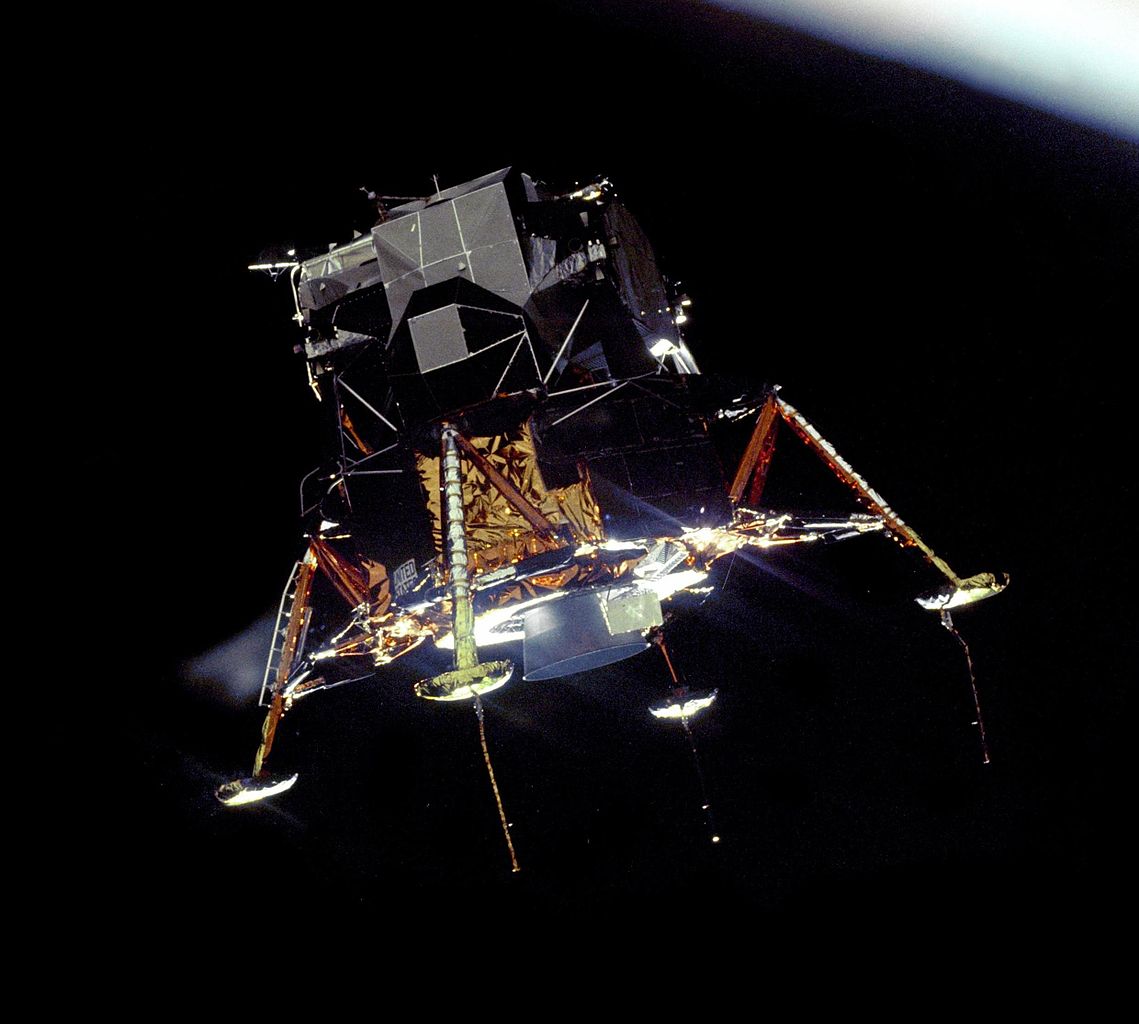

L’Apollo Lunar Module Eagle della Missione Apollo 11 pronto ad iniziare le operazioni di allunaggio il 20 luglio 1969 (NASA)

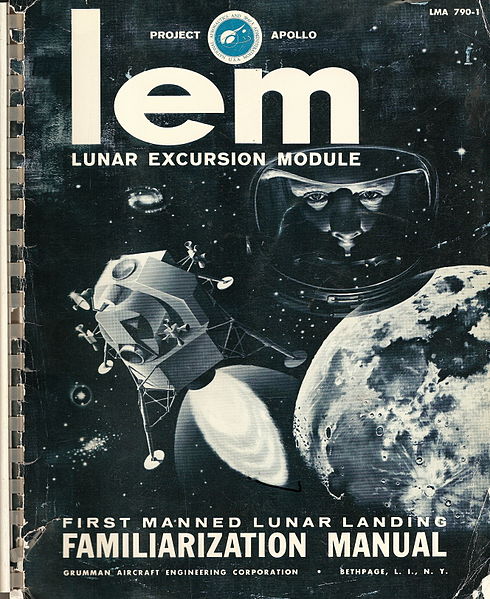

Prima che cominciate a fare gli spiritosi, ve lo dico: nel 1969 Bill Gates aveva 14 anni e Windows non era nemmeno un’idea. È il 20 luglio, immaginate di essere in una specie di lattina di alluminio con due motori in sequenza alimentati ad Aerozina 50 e tetrossido di azoto, un po’ più stabili dell’idrazina ma mica poi tanto. Per poter orientare il vostro modulo LEM[1] durante la discesa non potete contare su superfici aerodinamiche perché sulla luna non c’è aria, ma su due gruppi di ugelli che, in combinazione tra di loro, forniscono mobilità sulle quattro direzioni principali: cabrata, virata, imbardata e beccheggio. Avete due minuscole finestrelle con una linea graduata che vi consente il corretto allineamento con la superficie lunare, un radar altimetrico e un computer di volo. La vostra dotazione si completa con una radio che, oltre a permettervi il contatto voce con il modulo di comando e con la Terra, invia continuamente dati telemetrici ai computer del centro di controllo. Il LEM si pilota in due perché tenere conto di tutte variabili contemporaneamente come altitudine, velocità di discesa, velocità di spostamento laterale e assetto, è estremamente complesso anche per un pilota esperto.

Copertina del manuale di istruzioni del LEM (Commons)

I vostri problemi iniziano subito dopo la separazione dal modulo di comando e l’accensione del motore per la frenata e l’uscita dall’orbita. La superficie lunare si avvicina velocemente e sul quadro comandi appare l’inquietante messaggio «Error 1202», e contemporaneamente si accende la spia rossa “Prog Allarm”, poi scompare per ricomparire qualche secondo dopo. In tutti quei mesi di addestramento, non l’avevate mai sperimentato. C’è un manuale, un bel librone, sulla vostra navicella, ma staccarsi dai comandi per cercare l’elenco degli allarmi non è pensabile. Se lo aveste fatto, avreste scoperto che le due opzioni possibili sono provare a ri-inizializzare l’intero sistema (ma con il suolo in avvicinamento a 50 metri al secondo, può essere un problema) o rinunciare e tornare indietro.

Il centro di controllo dopo breve tempo vi risponde che, se l’allarme rimane intermittente, non dovrebbero esserci problemi. In realtà questa comunicazione è il risultato di una decisione estremamente pragmatica: se il computer di volo, tale LGC,[2] dovesse andare in crash, tanto atterrare sulla Luna quanto ritornare e riagganciarsi al modulo di comando risulterebbe estremamente arduo. Quindi, a parità di rischi, meglio rischiare che vi sfracelliate sulla luna. Almeno ci sareste arrivati.

…E che cos’è che mi sta venendo incontro tanto in fretta? Così grande, piatta e tonda. Ci vuole un nome altisonante, anzi, altisuonante. Suono. Suolo! Perfetto! Suolo! Ah ah! Chissà se diventeremo amici. Ciao, suolo!

dal film Guida Galattica per Autostoppisti (USA, 2005) regia di Garth Jennings

Il pannello (unità DSKY) del computer LGC/AGC, qui montato sul modulo di comando Apollo (Commons).

Ma cosa sta succedendo al computer di volo? Innanzitutto dovete pensare che il sistema di programmazione di una moderna lavatrice è dotato di più memoria di quello che era in uso sul LEM nel 1969. Creato da due “giovani esperti”, freschi di laurea al Massachusetts Institutute of Technology, il software del LGC poteva contare su 36864 istruzioni da 15 bit per quella che più avanti sarebbe stata chiamata ROM[3] (la memoria che gestisce le risposte e i processi fissi e automatici) e 2048 istruzioni di RAM[4] (memoria utilizzata per la gestione delle informazioni variabili, i sensori, i dati telemetrici, ecc…) Ma torniamo a voi e alla vostra storica missione esplorativa. Una cattiva gestione dei dati radar continua a riempire la memoria RAM del vostro LGC e il sistema, per non smettere di funzionare, si riavvia continuamente, ricominciando a gestire i processi critici come il controllo della velocità di discesa, che fa la differenza tra trionfo e frittata spaziale. Per quanto tempo la cosa funzionerà non lo sapete ma avete già un altro problema. Un po’ il computer ballerino, un po’ l’eccesso di spinta che avete usato per staccarvi dal modulo di comando ha fatto si che la vostra zona di atterraggio piatta, liscia e ampia, vi sia appena passata davanti e il computer di volo vi stia guidando dritti verso il bordo di un cratere.

Prendete il controllo manuale del LEM e date una spinta verso l’alto per superare il pericolo e cercare una nuova zona di atterraggio. Siete a 100 metri dalla superficie lunare. Il controllo a Terra vi fa laconicamente sapere che avete 60 secondi di carburante prima di dover per forza sganciare lo stadio di discesa e accendere il propulsore di risalita, abbandonando i vostri eroici propositi. Intravvedete una zona dove atterrare. Eseguite l’ultima frenata e correggete l’assetto per l’atterraggio. 30 metri di altitudine, 15 secondi di carburante. Avete passato la Dead Man’s Line. Ormai non c’è più tempo per le manovre di emergenza. Vi schiantereste comunque o produrreste un danno al velivolo incompatibile con il ritorno a casa. Ora non vedete quasi più nulla. La polvere lunare sollevata dal motore copre tutto tranne la sagoma di un masso poco distante. Nessuno ha passato l’aspirapolvere negli ultimi 4 milliardi di anni… Coraggio e stupidità sono le caratteristiche migliori dell’astronauta. Contatto. Motori spenti. L’Aquila[5] è atterrata.

Mentre tirate il giusto sospiro di sollievo e eseguite le attività post-atterraggio siete inconsapevoli che sulla Terra si sta freneticamente discutendo se farvi fare una risalita di emergenza. Il freddo lunare ha infatti fatto ghiacciare il carburante all’interno di una tubazione nel modulo di discesa e la pressione sta pericolosamente salendo…

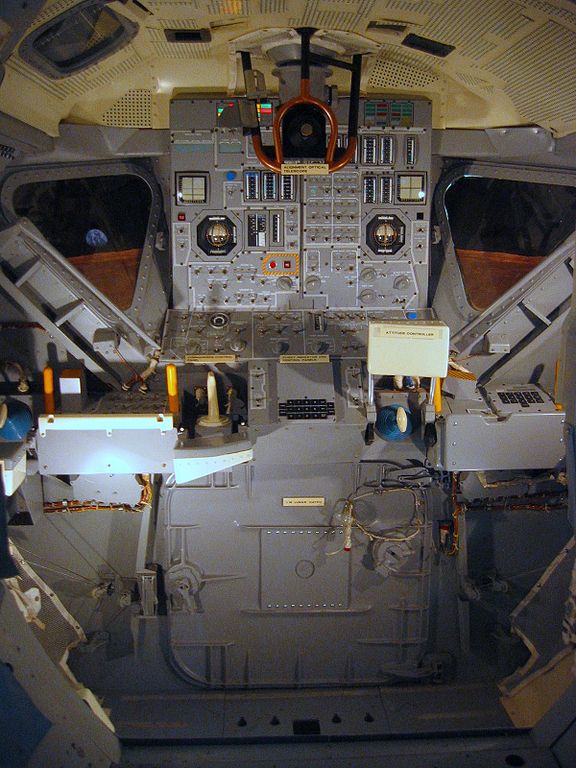

Cabina di pilotaggio dell’Apollo Lunar Module al Kennedy Spece Center (foto Tyler Rubach/Commons)

Schema della cabina di pilotaggio del LEM (NASA/Commons)

Note

- [1]LEM (Lunar Excursion Module), in seguito rinominato ALM (Apollo Lunar Module)↩

- [2]LGC: LEM Guidance Computer. È praticamente identico all’AGC (Apollo Guidance Computer) montatno sull’Apollo.↩

- [3]ROM: Read Only Memory, memoria di sola lettura.↩

- [4]RAM: Random Access Memory, memoria ad accesso casuale.↩

- [5]Il veicolo, come ogni nave -spaziale o no- fu battezzato con un nome proprio, ed il nome era Eagle, “aquila”.↩

Fonti

- Adler, Peter. “Program Alarms.” Apollo 11 Lunar Surface Journal. NASA, 1998. Web. 24-7-2014.

L’auto sulla spiaggia è una Triumph Herald berlina, un’automobile britannica prodotta dal 1959 al 1971, cilindrata 1147 cm³ e 48 cavalli, la ragazza invece non sappiamo come si chiami, ma è molto bella. Dall’abbigliamento e l’acconciatura, sembrerebbe una foto scattata in una qualsiasi delle spiagge europee più in voga sul Mediterraneo nei primi anni ’60, ma la targa dell’Iran tradisce la vera provenienza dell’immagine: Mar Caspio, nei pressi di Teheran. Siamo nel 1963, e la capitale iraniana era un centro finanziario quasi al pari di Londra ed una meta turistica chic quanto Parigi. La monarchia dello Shah Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) aveva fortemente modernizzato il paese ma non godeva di una solida base di consensi. La politica di occidentalizzazione aveva gradualmente portato all’ostilità del clero sciita, e le spese insostenibili per gli armamenti ed i sontuosi festeggiamenti (dal sapore autocelebrativo) del 1971 per duemilacinquecento anni della monarchia persiana avevano aggravato le condizioni di povertà della popolazione. Il crescente malcontento portò ad una repressione violenta da parte della monarchia, che si avviava a diventare a tutti gli effetti un regime: nel 1975 furono messi fuori legge tutti i partiti, ogni forma di opposizione era diventata illegale. Ma, come dicevamo, anche le dittature hanno bisogno di consensi ed alla monarchia dello Shah venne a mancare anche l’appoggio dell’esercito. Nel 1979 i leader religiosi riuscirono rovesciare la monarchia proclamando la “repubblica islamica”; il che portò però ad una radicalizzazione di stampo religioso del paese, di cui ancor oggi vediamo le conseguenze.

Una famiglia iraniana al bagno (Before the Chador).

1970: una Buick Wildcat aquistata usata da un sergente dell’esercito americano per $2000 (Before the Chador)

Le foto in questo articolo provengono dalla mostra itinerante Before the Chador, una raccolta di immagini allestita e curata dal poliedrico musicista Malkovich che intende mostrare un medio oriente molto diverso da come lo conosciamo oggi.

Tutte le immagini © Beforethechador.com, utilizzate su gentile concessione, tutti i diritti riservati.

All images © Beforethechador.com (courtesy of), all rights reserved.

Anche l’ex Unione Sovietica aveva le proprie supercar, in genere realizzate artigianalmente dagli appassionati: una di queste era la Kulygin “Pangolina 444GT” costruita all’inizio degli anni’80 dall’ingegnere Alexander Kulygin di Ukhta, che si era ispirato ad una supersportiva italiana: la Lamborghini Countach del 1974 disegnata da Bertone. La meccanica era però quella della Lada-Vaz 2101 Žiguli, quindi motore 1198 cm³ di derivazione FIAT: in pratica, era la Fiat 124 costruita a Togliattigrad su licenza, in base ad un accordo stipulato nel 1974 tra FIAT automobili ed il governo sovietico. Forse non esattamente ciò che si intendeva da noi per supercar, ma insomma, quello che c’era. Nonostante l’origine artigianale la Pangolina vantava originali soluzioni tecniche, per l’epoca e soprattutto per il contesto: l’accesso non avveniva da normali sportelli ma mediante l’apertura di un cupolino che si sollevava interamente[1] e lo specchietto retrovisore centrale adottava una originale soluzione a periscopio.

La vettura di Kulagyn divenne famosa grazie alla rivista Техника — молодежи (Tecnica per i giovani), che le dedicò ampio spazio, e prese parte alle riprese del videoclip del brano Avtomobily della band sovietica Bioconstructor, cantato da tale Olga Voskonyane e composto da Alexander Yakovlev (leader della band) appositamente per il programma televisivo di divulgazione scientifica Аукцион Это Вы Можете che dedicò un intero episodio proprio alla “Pangolina”.

Nel clip, alla fine, si vede una Pangolina tutta blu ed acconciata come un’auto da rally raccogliere una giovane Olga Voskonyane autostoppista (a 2:11). Il brano Avtomobily fu pubblicato solo nel 2012 da Baran Records su un “flexy-disc”[2] in soli 250 esemplari, una cartolina postale sul cui lato illustrato è incisa la traccia riproducibile a 33 ⅓ giri su un normale giradischi (vedi).

4 – la “Pangolina” in una scena del film sovietico Il viaggio sarà piacevole (Puteshestvie budet priyatnym).

La “Pangolina” compare, con i colori originali, anche nel film sovietico Puteshestvie budet priyatnym[3] (Il viaggio sarà piacevole) del 1982, regia di Albert S. Mkrtchyan, insieme ad altre auto fatte in casa: tali “Mercurij”, “Yuna” ed un’altra sconosciuta. La vera protagonista del film però era una certa “Ichtiandr”, anch’essa artigianale.

Note

- [1]Questo tipo di apertura è detta “flip-up roof”.↩

- [2]Un sottile disco in vinile che, essendo flessibile, può essere applicato ad un supporto cartaceo come appunto una cartolina. In origine i flexy disc erano stati concepiti per essere allegati a giornali e riviste.↩

- [3]In cirillico: Путешествие будет приятным↩

Fonti

- (PDF) Løy, Maxim “Olga Voskonyan – Avtomobily Press Release” Baran Records.

- “Ольга Восконьян – Автомобили” – Discogs.

- “Le auto prodotte in Russia e poi dimenticate” Russia Beyond the Headlines

- “Puteshestvie budet priyatnym (1982)” Internet Movie Database.

- “Puteshestvie budet priyatnym” Internet Movie Car Database.

Immagini:

- URSS, anni’70. Origine sconosciuta (fair use).

- Origine sconosciuta (fair use).

- dal videoclip del brano Avtomobily (fair use).

- 1982, dal film Puteshestvie budet priyatnym. Internet Movie Car Database (fair use).

La scritta «Sport campeão brasileiro de 1987» a lettere cubitali campeggia ancora sullo stadio Ilha Do Retiro di Recife. João Paulo, 29-1-2012 Recife [CC-BY-SA 3.0] Commons

Mondiali di calcio 2014. Ieri sera il Brasile ha perso in casa, incassando un clamoroso 7-1. Ironia della sorte, la squadra che ha sconfitto la Seleção Brasileira, la Germania, indossa un maglia rosso-nera, che per i tifosi brasiliani ha un significato particolare: sono infatti i colori dell’Ibis, definita «o pior time do mundo», la peggiore squadra del mondo. Titolo che peraltro porta con orgoglio, in effetti non è da tutti riuscire a prendere gli incredibili fiaschi sconfitte che ha collezionato l’Ibis nella sua carriera: 23 sconfitte consecutive negli anni ’40, ultimo 25 volte su 46 ai campionati pernambucani e due partite perse addirittura 13-0, una media di cinque reti ad incontro (prese, naturalmente) nel 1981. Ai tifosi pernambucani deve aver fatto un certo effetto perdere contro un avversario che indossa le maglie della «peggior squadra del mondo»!

«La peggiore squadra del mondo»: Placar, 29 luglio 1983 n°688

Naturalmente, rosso e nero sono anche i colori dello “Sport” (Sport Club do Recife), altra storica squadra di Recife ricordata tra l’altro per una rocambolesca coppa al Campionato Brasiliano del 1987, tanto contestata che la rivista Placar espresse il proprio sconcerto con un articolo intitolato «Che campione è questo?»

«Che campione è questo?»: Placar, 12 febbraio 1988 n°923, p. 10.

E poi opossum e stregoni, il parrucchiere, la biondina e il cacciatore di topi… Queste ed altre pittoresche storie dal Pernambuco nell’articolo di Francesco Bianchi Orsetto, Giorgio Castiglioni e Bruna Carolina Baudel de Santana: il calcio pernambucano.

1ª armata di cavalleria dell’Armata Rossa, in un dipinto di Mitrophan Grekov del 1934. Tretyakov Gallery (Commons)

Negli stereotipi sulle varie nazionalità c’è uno che riguarda i russi che li descrive molto pragmatici e poco idealisti. Lungi dal sostenere preconcetti dai quali il passo verso il razzismo può essere breve, è invece curioso indagare gli aneddoti che vi contribuiscono. Su Laputa abbiamo parlato del falso mito dell’economica matita sovietica nello spazio al posto della sofisticata e costosissima penna pressurizzata americana (v. un lunatico senso dell’umorismo), esiste però un altro aneddoto sul pragmatismo russo che riguarda invece Stalin. Nel Novembre del 1941 infatti l’armata tedesca era alle porte di Mosca e per i sovietici la situazione era disperata. Il generale Budënnyj comunicò al dittatore sovietico che alla cavalleria erano state distribuite vecchie sciabole con inciso «Per la Fede, lo Zar e la Patria» perché non avevano altro. Stalin domandò «Ma le tagliano le teste ai tedeschi?». Il generale rispose «Sì, compagno Stalin». Il dittatore chiuse allora la conversazione con un «Allora buon lavoro alle nostre vecchie sciabole, per la Fede, lo Zar e la Patria!». A fermare i tedeschi non furono però le sciabole dello Zar ma le divisioni siberiane accorse dopo che Sorge aveva informato Mosca che sul fronte orientale non avrebbero avuto problemi con il Giappone.