L’entrata di Gustavo Vasa a Stoccolma, dipinto di Carl Olof Larsson (1908).

In questo contesto di tensione, e in un epoca in cui era ancora molto forte l’interpretazione religiosa dei cosiddetti “prodigi” in senso soprannaturale, lo spettacolare fenomeno fu visto da molti come un presagio dell’imminente vendetta di Dio sul re Gustavo I, colpevole di aver imposto il protestantesimo e di aver iniziato la guerra contro gli ex alleati danesi. Anche il riformista Olaus Petri interpretò la moltiplicazione del sole come un segno divino e subito commissionò al pittore svedese Urban Målare un quadro che raffigurasse la scena da mostrare alla propria congregazione. Tuttavia il pastore era incerto su quale significato attribuirgli. Poteva essere un avvertimento per il re, che aveva fatto distruggere gli edifici sacri e aveva accentrato sotto di sé il controllo della chiesa? O al contrario un avvertimento per i controriformisti, che cospiravano invece contro la monarchia svedese? Sebbene seriamente turbato dall’evento, nell’estate successiva diede una risposta “democristiana” che non scontentava nessuna delle due fazioni, spiegando che c’erano due tipi di segni: uno prodotto dal Diavolo per indurre gli uomini ad allontanarsi da Dio, e un altro prodotto da Dio per indurre l’uomo ad allontanarsi dal maligno; ma siccome l’uno era irrimediabilmente difficile da distinguere dall’altro non era possibile trarne una conclusione certa. Dal canto suo Gustavo I liquidò pragmaticamente la vicenda concludendo che, siccome i soli “finti” erano presto scomparsi, il prodigio non doveva annunciare nulla di significativo.

Il quadro di Urban Målare, noto come Vädersolstavlan (dipinto del parelio), fu esposto nella cattedrale di Stoccolma (Storkyrkan) accompagnato da una iscrizione in latino:

Nel XVII secolo si perse la memoria dell’evento: nel 1622 il diplomatico danese Peder Galt, incuriosito dal quadro e dalla enigmatica didascalia, chiese cosa rappresentasse ma nessuno seppe dargli spiegazioni. Il dipinto originale del 1535 andò perduto ma ne sopravvive una copia, un dipinto realizzato nel 1636 da Jacob Elbfas e conservato nella stessa cattedrale, accompagnato da un cartiglio che recita — in latino e in svedese:

Anno del Signore 1535

Il ventesimo[1] giorno del mese di aprile sono stati visti nel cielo sopra Stoccolma tali segni da quasi le sette alle nove del mattino

Cos’era successo in realtà a Stoccolma quella mattina di aprile del 1535? In realtà, un fenomeno atmosferico ben noto e piuttosto comune, sebbene in quell’occasione si fosse manifestato con particolare intensità: quello del parelio o “cane del sole”. I sottili cristalli di ghiaccio di forma esagonale sospesi nell’atmosfera, che solitamente costituiscono le nubi dette “cirri”, agiscono come prismi causando la rifrazione della luce solare che si manifesta con cerchi o archi di luce (detti “cerchi parelici”) e macchie luminose che sembrano altri soli che accompagnano quello vero (da qui, forse, l’espressione “cani del sole”, la cui etimologia rimane però incerta). Un fenomeno altrettanto spettacolare, ricordato come “il Miracolo dei sette soli”, si manifestò a Danzica nel 1661.

Un parelio molto evidente a Fargo, Fargo, North Dakota (USA) nel febbraio 2009.

Illustrazione di un parelio, di Hartmann Schedel per Le Cronache di Norimberga (1493).

Note e riferimenti

- [1]Il cambio di data, dal 1 aprile della iscrizione originaria al 20 aprile di quella del XVII secolo, potrebbe essere dovuta alla differenza tra il calendario gregoriano e quello giuliano precedentemente in vigore, sebbene l’impero svedese avesse adottato il gregoriano solo nel 1699.↩

- Bolin, Sture “GUSTAVO I Erikson Vasa, re di Svezia” in Enciclopedia Italiana. Treccani, 1933.

- Walter, François Catastrofi – una storia culturale. Angelo Colla Editore, 2009. Pag. 85. ISBN 978-88-89527-26-9

Lech Wałęsa

Forse la scelta dei personaggi, nella mente dell’ideatore, celava una certa polemica anticattolica (Wojtyła era il Papa, ma anche Wałęsa era un convinto cattolico) e anticlericale (nel riferimento alla «mafia vaticana»), forse l’ironia era più di matrice politica (sia Wojtyła che Wałęsa erano anticomunisti); o forse la nazionalità dei due tradiva un sentimento anti-polacco, cosa che all’epoca accomunava le due Germanie ancora divise: ad est perché li si collegava al sindacato Solidarność che, essendo filocattolico e antisovietico, era inviso ai sostenitori della Deutsche Demokratische Republik ed alla propaganda di regime; ad ovest invece perché i polacchi erano vittima di uno stereotipo razzista che li vedeva come poveraglia dell’est venuta a rubare il lavoro e le automobili — all’epoca infatti erano molto comuni tra i tedeschi occidentali battute tipo «Komm nach Polen: dein Auto ist schon da![2]» (vieni in Polonia: la tua auto è già qua). O, infine, nulla di quanto sopra: forse fu un Aprilscherz, un semplice “pesce d’aprile” fine a sé stesso.∎

- [1]cfr: Vannuccini, Vanna e Francesca Predazzi Piccolo viaggio nell’anima tedesca. Milano: Feltrinelli, 2017.↩

- [2]Möller, Stephen Viva Polonia: Als deutscher Gastarbeiter in Polen (2018)↩

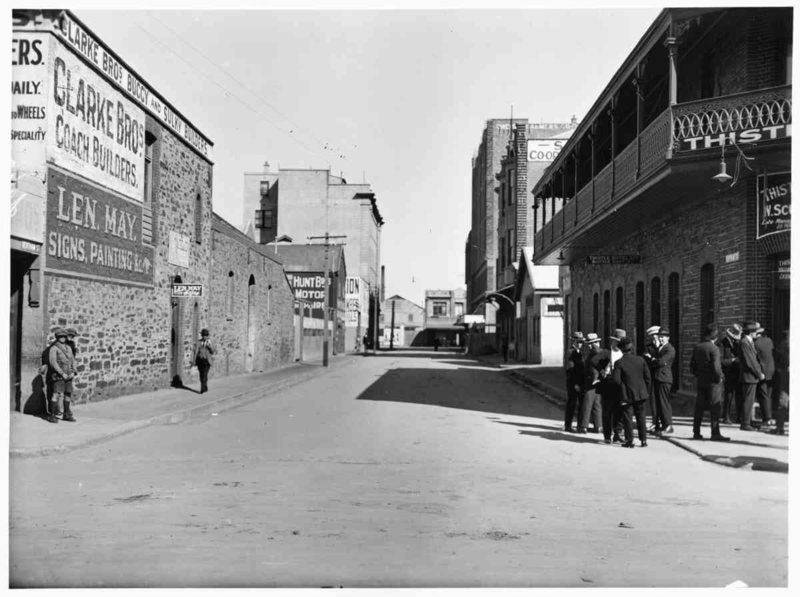

Adelaide (Australia), 1923: poco dopo la chiusura dei pub.

Se oggi le grandi città australiane possono vantare una nightlife piuttosto movimentata, nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale passeggiare per Sidney, Melbourne o Adelaide dopo le 18:00 poteva essere un’esperienza desolante: da quell’ora tutti i bar erano chiusi ex lege, il sole era ancora alto ma le strade deserte e silenziose.

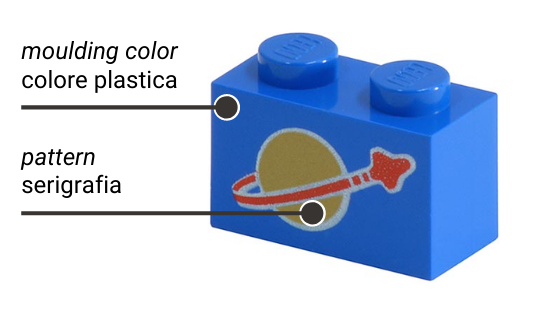

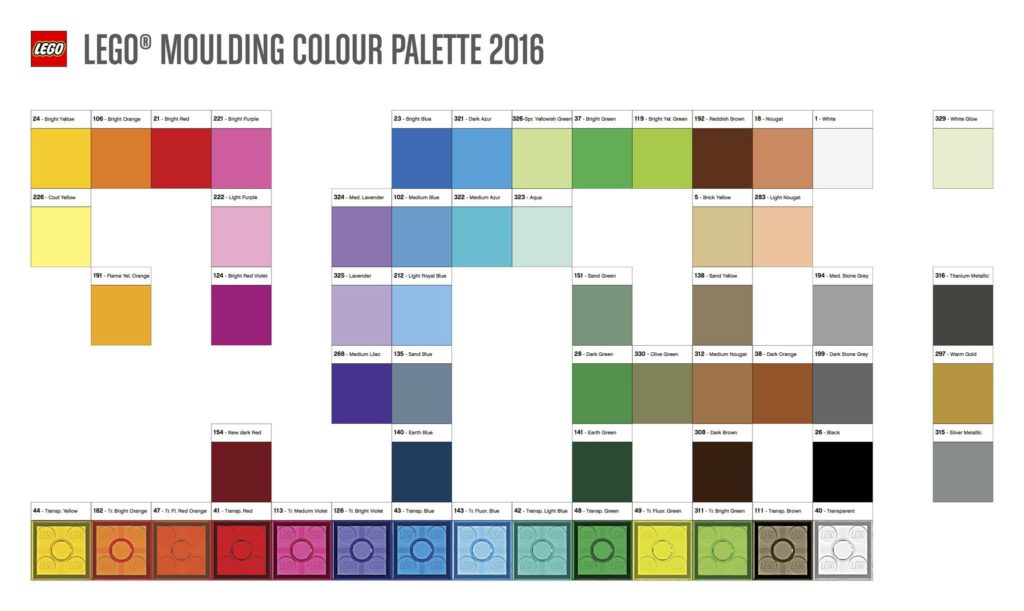

I Movimenti per la Temperanza erano gruppi politico/religiosi cristiani integralisti, puritani e moralisti che propagandavano l’astinenza dall’alcol come soluzione ai problemi di salute, sociali e ad un presunto degrado morale del Paese. Non si limitavano però a non bere: volevano imporre a tutti l’astinenza facendo pressione perché si adottassero leggi proibizioniste. Esistevano in diversi paesi, dal Regno Unito agli USA (dove divennero un partito politico) alla Svizzera (la cosiddetta “Croce Blu”) e anche in Australia e Nuova Zelanda. Qui esistevano dal XIX secolo, ma furono quasi inascoltati fino a quando l’inizio della prima guerra mondiale (1914) e la conseguente “austerity” non diedero loro una chance di fare leva sul sentimento patriottico: sostenendo che il consumo di alcol danneggiava l’economia di guerra e corrompeva il fisico dei “giovani soldati”, nel 1916 riuscirono a far passare tramite referendum una legge proibizionista. 1941: avventori del bar del Petty’s Hotel di Sydney durante la “Six o’clock swil”. Fu uno spettacolo rivoltante e impiegai molto tempo ad abituarmi. L’odore di liquore, l’odore del corpo umano, l’odore caldo del vino; un uomo, piuttosto che rinunciare al suo posto al bancone, urinava contro il bar… Copertina della Prima edizione di Caddie, a Sydney barmaid (1953) di Caddie Edmonds. Infine, all’orario di chiusura gli avventori si riversavano in strada barcollando come zombie o si accasciavano sui marciapiedi sotto il sole pomeridiano. Mentre il proibizionismo americano terminò nel ’33, quello australiano-neozelandese durò quasi 50 anni. Il supporto dell’opinione pubblica ai puritani però, andava dissolvendosi: già nel 1937 la Tasmania prolungò l’orario alle 22:00 e ne avvertì immediatamente i benefici. Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947, il nuovo Galles del Sud rimosse l’obbligo di chiusura, nel 1961 si concesse ai ristoranti (ma non ai bar) di servire liquori fino a mezzanotte, ma si dovette arrivare al 1966-67 perché gli altri stati australiani e la Nuova Zelanda abbandonassero definitivamente il proibizionismo. Ma alla fine, ciò che fu evidente anche in America, fu che la legge che pretendeva di combattere il degrado non aveva fatto altro che crearlo. ∎ Differenza tra moulding color e pattern, su un classico mattoncino Lego 2×1 (3004): in questo caso abbiamo il colore di stampaggio (moulding color) che è il blu, mentre la serigrafia riproduce il classico logo della serie “spazio”. Questo mattoncino, codice 3004p90, fu prodotto dal 1979 al 1987 ed utilizzato in 20 set. Tra gli appassionati, detti AFOL (Adult Fans Of Lego), ci sono alcuni collezionisti specializzati che perseguono la difficile missione di possedere almeno un pezzo rappresentativo per ogni colore e completare così la tavolozza. Ma la storia dei colori lego è una jungla nella quale non è facile districarsi. La palette ufficiale rilasciata dall’azienda ammonta a 57 colori, dei quali 14 trasparenti e 4 speciali (oro, argento, titanio metallizzato e bianco luminescente), ma è ampiamente incompleta dato che si stima siano stati prodotti almeno un centinaio di colori solid e una trentina di trasparenti, oltre ai numerosi colori speciali. A partire degli anni duemila ne furono introdotti molti nuovi: tra i colori più recenti abbiamo il verde sabbia 151, introdotto nel 2000 per la Statua della Libertà (set 3450), il verde oliva 330, introdotto nel 2011 con la serie “Cars” (dal film Disney) e utilizzato poi nelle serie “Dino” e “Movie 2” a partire dal 2012; infine il “vibrant coral” (353) del 2019, comparso la prima volta con il “party bus” della serie “Movie 2”.[1]

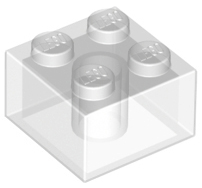

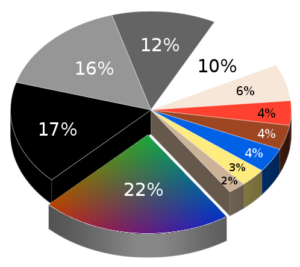

Con la “Statua della Libertà” del 2000 (set 3450) fu introdotto un colore ad hoc: il verde sabbia 151. Il “vibrant coral” 353 comparso per la prima volta nel “party bus pop-up” (set 70828) della serie “Movie 2”, 2019. Poi ci sono i mattoncini Modulex, una serie degli anni ’70 ottimizzata per il modellismo architettonico che gode di una cartella colori a sé stante. Le tinte moulding inoltre sono cambiate nel tempo: alcuni colori furono abbandonati, sostituiti, o modificati. Ad esempio i classici grigi medio (nº 2) e scuro (nº 27), rispettivamente del ’54 e del ’61, furono sostituiti nel 2003 rispettivamente dal “medium stone grey” 194 e dal “dark stone gray” 199, molto simili ma virati verso il blu: questi nuovi grigi leggermente bluastri sono chiamati dai collezionisti “bley“, fusione di blue e gray. Anche il giallo originale nº 3 fu gradualmente abbandonato e sostituito dal “cool yellow” nº 226 a partire dal 2003. Ad aumentare la confusione, alcuni colori sono cambiati mantenendo però il codice e la denominazione: il “new dark red” 154 fu modificato intorno al 2011 e anche il rosso trasparente nº 41 a un certo punto è stato leggermente schiarito, così come l’arancione trasparente nº 182 presenta una grande variabilità. Dulcis in fundo, non sembra facile nemmeno identificarli univocamente: alcuni siti specializzati (ad esempio Bricklink) utilizzano codici e denominazioni differenti da quelle ufficiali[2] e inoltre, come osserva il prof. C. Bartneck dell’Università di Canterbury (Nuova Zelanda),[3] non esiste una corrispondenza univoca con i sistemi RGB, CYMK o Pantone: le stesse palette ufficiali rilasciate nel 2010 e nel 2016 mostrano tonalità leggermente diverse per lo stesso colore. Ad esempio, il “brick yellow” nº 5 è rappresentato nel 2010 con il colore RGB (217, 187, 123) mentre lo stesso è riprodotto nel 2016 come RGB (221, 196, 142),[3] siti indipendenti riportano codici ancora differenti. Ma, in tutto questo, l’azienda sembra non essere mai venuta in aiuto degli appassionati nel fare chiarezza sulla questione cromatica. La gamma dei colori include una serie di colori trasparenti, piuttosto comuni, che accompagnano i solid sin dagli albori e che venivano utilizzati per riprodurre parti vetrate e le luci dei veicoli. Esistono poi i colori speciali, in gran parte introdotti a partire dagli anni duemila e creati per le esigenze specifiche di alcuni set: abbiamo colori metallici, perlacei, fluorescenti (aka glow-in-the-dark), i “lattiginosi” (milky), trasparenti-glitterati e i cosiddetti speckle (lett. “macchiolina”) ossia composti da due colori, uno dei quali è diffuso in piccoli puntini all’interno dell’altro con un effetto “granito”. Ci sono poi pezzi composti da parti di colore diverso inscindibili tra loro: sono i “multicombination” e sembra esistere un codice anche per loro, il nº 30. Caso particolare sono i cosiddetti marbled, ossia “marmorizzati”. Non si tratta di un colore codificato, ma mattoncini (talvolta di test) fatti nei primi anni ’50 con gli avanzi dei pellet di plastica di altri stampaggi: i colori così mischiati formavano sfumature e strisce del tutto casuali, cosicché ogni mattoncino così ottenuto era unico.[4] Questi venivano venduti sfusi nei rivenditori in Danimarca come “seconda scelta”, ma oggi – che questa pratica è stata abbandonata ormai da tempo – sono ricercatissimi dai collezionisti e possono raggiungere quotazioni molto alte.[5] Un esempio di “speckle”: il “cool silver” (nero-argento) 304 su un mattoncino 30293. Mattoncini “marbled” (anni ’50-’70). Trasparente neutro 40 “Oro caldo” 297, aka “oro perlaceo”. “Rosa trasparente-glitter” 114. Alcuni colori, comunque, sono rimasti in produzione da quando furono commercializzati i primi set Lego negli anni ’50 e sono fondamentalmente i colori “base”: il bianco (nº 1), il rosso brillante (nº 21), il blu brillante (nº 23), il giallo brillante (nº 24), il verde scuro (nº 28) e il “trasparente” neutro (nº 40), mentre il già citato rosso trasparente (nº 41) — anch’esso in catalogo dagli anni ’50 — come abbiamo visto sembra essere leggermente cambiato. Stranamente il nero (nº 11), anch’esso immutato, è stato introdotto più recentemente, nel 1960. Il grigio originario (nº 2) fu introdotto nel 1954 ma abbandonato nel 2003 con l’arrivo del nuovo bley, il “medium stone gray” 194. I più longevi colori ancora in uso: bianco 1, rosso 21, blu 23, giallo 24, verde scuro 28, trasparente 40, nero 11. Distribuzione dei colori dei mattoncini nei set Lego nel 2019 (fonte: Brick Architect). Ma esiste anche un set totalmente monocromatico, come i vecchi film: si tratta infatti del battello a ruota “Steamboat Willie” (set 21317), dedicato allo storico cortometraggio d’animazione Disney del 1928 che vede Mickey Mouse alla guida di un battello a vapore. Una volta assemblato, all’esterno restano visibili solo pezzi bianchi, neri e grigio scuro (199) dando l’impressione di una vecchia pellicola in bianco e nero, mentre quelli colorati (comunque presenti) sono relegati alle parti strutturali e meccaniche all’interno. Lo “Steamboat Willie” (set 21317) del 2019 è il primo set monocromatico. L’elmo dell’imperatore di Atlantis (89918) è uno degli unici due pezzi prodotti nel colore “speckle black-gold”: l’altro è l’armatura. Ma fanno di meglio lo “speckle black-gold” (oro puntinato di nero, codice Lego sconosciuto) utilizzato solo per l’elmo e armatura dell’imperatore di Atlantis (2 pezzi) e il “ruggine” (rust) 216, anche’esso solo in due pezzi: il “rastrello del contadino” della serie Scala (33173) e il braccio di sollevamento (2651) della motovedetta della guardia costiera (set 6353). Alcuni colori, poi, addirittura esistono in un solo pezzo dello sterminato catalogo Lego, ad esempio:

Trasparenti e speciali

I più longevi

I più diffusi sono i “grigi”

I più rari

Note

Fonti

La principessa Leia Organa (Carrie Fisher) nel costume noto come “slave outfit”.

2003

Leia “schiava” versione 2003 (sw0070), aka “yellow flesh” (YF)

Non solo quella di Leia “slave” fu la prima minifigure in bikini, ma con la schiena completamente nuda, l’ombelico in vista e uno slip minimale resta forse la più succinta mai prodotta ufficialmente. Inoltre — novità assoluta — vede rappresentati caratteri sessuali che vanno al di là dei classici tratti del viso e della pettinatura: la forma dei fianchi e quella del seno sono infatti esplicitamente disegnate. Nemmeno la serie “Paradisa” del 1993, ambientata in uno stucchevole villaggio balneare dai colori pastello (che pure conteneva svariate figure femminili in costume da bagno), aveva personaggi in “due pezzi” e non si sarebbe visto un altro bikini fino al 2011, con le Minifigures da collezione (la “hula dancer” con gonnellino rimovibile, contenuta nella serie 8830). E poi è Leia Organa, sogno erotico di ragazzini degli anni ’80 che ora sono adulti nerd collezionisti. Oggi nota presso i collezionisti come la versione “YF”, che sta per yellow flesh, questa del 2003 (codice sw0070) aveva però ancora la “pelle” della iconica tonalità gialla che caratterizza le minifigure sin dal 1978, colore volutamente neutro per non rappresentare nessuna etnicità particolare, lasciando questa scelta alla fantasia del bambino. Questo dettaglio sarebbe stato corretto con la versione successiva.

2006

Leia “schiava” versione 2006 (sw0085), aka “light flesh”

Vista da dietro, Leia schiava è praticamente nuda.

2013

Leia “schiava” 2013 (sw0485), aka “redesigned”

La nuova acconciatura della versione “redesigned” è più fedele al film; la schiena presenta questa volta i legacci del costume, assenti sulle precedenti.

Confronto tra il décolleté della versione 2006 (a sinistra) e della versione “redesigned” (a destra): la mastoplastica riduttiva è evidente.

Ma la nuova “minifig” sembra aver subito anche una importante riduzione del seno: il décolleté così generosamente disegnato sulle versioni precedenti è eufemisticamente sostituito dal piccolo segno a “v” dell’articolazione sterno-clavicolare; anche la parte superiore del costume è ridisegnata in modo da non lasciare intendere alcuna rotondità.

Leia in catene in una scena di Il Ritorno dello Jedi (1983).

Come sarà la prossima? Forse non vedremo mai una quarta versione: dal 2012 il marchio Star Wars è di proprietà Disney che da sempre si rivolge ad un pubblico di famiglie. Si diffondono così voci che Disney voglia rimuovere da tutto il merchandising (Lego compreso) l’outfit di Leila schiava, perché considerato troppo sexy e quindi non in linea con l’immagine dell’azienda.

Ma forse il motivo non è così banale: se così fosse, infatti, andrebbero forse riviste anche Jasmine di Alladin e Ariel, la Sirenetta. Il fatto è che il tema di fondo dell’avventura su Tatooine è la storia d’amore di Han e Leia: prima che lui venga ibernato, ne L’impero colpisce ancora (1980) lei le confessa i suoi sentimenti. È per salvare il suo uomo che Leia viene catturata ed incatenata, che da eroina ribelle è costretta a diventare un giocattolo sessuale. Cosa si è disposti a fare, per amore? Anche essere imprigionata e rischiare la vita. Anche ribellarsi e sconfiggere il mostro. Tutto bellissimo, ma oggettivamente Star Wars ha un approccio un po’ maldestro e sessita a questo tema, che viene ridotto — scrive N. Berlatsky su The Guardian[1] — a «una cacofonia di feticci»: la sequenza di Jabba è una fantasia da harem orientale, un sogno pruriginoso di esotismo e catene, di sottomissione e oggettizzazione della donna. Tutto questo gettato in mezzo ad una storia molto apprezzata dai bambini. Carrie Fisher stessa dirà alla giovane Daisy Ridley, che si accingeva a diventare la nuova eroina femminile ne Il risveglio della Forza (2015): «Non essere schiava come lo sono stata io. Continuerai a combattere contro quel costume da schiava.» È probabilmente questo, e non un semplice abito troppo succinto, il motivo per cui la Disney ha deciso di tirarsi indietro sul tema di Leia “schiava”. ∎

- [1]Berlatsky, Noah “The ‘slave Leia’ controversy is about more than objectification” The Guardian, 5 Nov. 2015. Web.↩

“Castello di Praga”, incisione di Philipp van der Bossche, 1606.

Rodolfo II del Sacro Romano Impero in un ritratto del 1594.

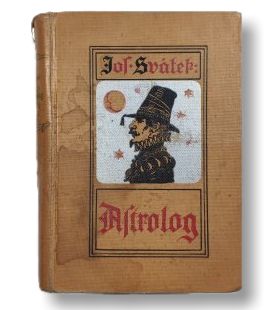

Astrolog, un’edizione del 1925.

A Scotta sono attribuiti ogni genere di imbrogli, tra i quali una curiosa truffa che, purtroppo per lui, non finì come pianificato. Si racconta infatti che Scotta, astrologo di corte, si accordò con un altro italiano (e chi se no?) per truffare nientemeno che l’imperatore Rodolfo II. Il suo complice era il mantovano Jacopo Strada, noto a Praga come Jakub de Strada, architetto ufficiale di corte ma anche antiquario: questi avrebbe fornito un sarcofago con una mummia di un presunto faraone egizio, che Scotta seppellì nei boschi di Brandýs sull’Elba. Il “piano” era chiamare Rodolfo II e disseppellirla dinnanzi a lui, per convincerlo che in Boemia fosse esistita una colonia egizia con tanto di necropoli. Il ciarlatano avrebbe potuto così rifilare all’imperatore, avido collezionista, reperti egitto-boemi di dubbia provenienza per le proprie Wunderkammer.

Quando però la mummia fu disseppellita sotto gli occhi stupiti del sovrano, dal sarcofago cadde fuori la bolla di spedizione. Dal documento si evinceva tra l’altro che il reperto era già stato venduto alle raccolte imperiali, dalle quali era stato evidentemente distolto. Rodolfo II, non certo noto per il suo senso dell’umorismo, si incazzò come un’alce e fece arrestare Scotta, che venne rinchiuso per tre anni nella prigione della Nuova Torre Bianca. Una volta scarcerato, si mise a fare l’unguentario spacciando lenitivi per gli acciacchi in una baracca di legno nella piazza del Malá Strana, la “Città Vecchia” di Praga. ∎

La Città Vecchia, da Brockhaus and Efron Jewish Encyclopedia (1906—1913).

Trasüdeciùc

Il trasüdeciùc (o trasüd’ciùc o trasüdeciòc a seconda delle varianti locali) è il nome comune di una gamma indefinita di colori che ha il centro della propria gaussiana, se così possiamo dire, nei toni del color viola o “vinaccia”: deriva infatti dalla contrazione di trasü de ciùck, locuzione che nel dialetto lombardo significa letteralmente “rigurgito di ubriaco”. Il trasüdeciùck può essere quindi preferibilmente un colore violaceo non particolarmente gradevole, ma anche qualunque altro colore caratterizzato dall’essere indefinibile, o ancora un accostamento improbabile, una cacocromìa (dal greco κακός, “cattivo”, non da “cacare” che pure potrebbe sembrare appropriato), un rivoltante guazzabuglio di colori come può esserlo appunto l’emesi dell’avvinazzato che ha ingurgitato troppo barbera e lo ripropone parzialmente digerito, magari insieme al resto della cena. Se state dicendo ad una persona che il suo maglione è color trasüdeciùc, va da sè che non le state facendo un complimento.

Baldàsi e cancascàpa

Un tipico colore baldàsi: la Fiat Ritmo “beige daino” (cod. 553) dei primi anni ’80. Nelle intenzioni del centro stile doveva essere un colore elegante, che ricordava «i cappotti buoni della domenica».[1]

Nel pavese e lodigiano il baldàsi è detto anche cancascàpa, letteralmente “cane che scappa”. L’espressione dà contezza della sua indefinibilità: un cane che scappa può essere di qualunque colore e tampoco importa quale, dato che scomparirà velocemente alla vista. Ma forse l’etimologia è analoga a quella di baldàsi. Nella pragmatica civiltà contadina il cane era una necessità più che un vezzo; la sua funzione non era tanto di compagnia quanto di fare guardia, aiutare i pastori transumanti a tenere il gregge o i cacciatori a recuperare la preda. Ne consegue quindi che un cane pavido, che si dà alla fuga, viene meno alla sua funzione ed è quindi di scarsa utilità: è insignificante, privo di valore. Fuggendo mostra inoltre le terga, quindi le “balle”: come nel baldàsi, il riferimento pare essere quindi alle gonadi di un animale stupido, il cui colore – esibito durante una fuga ignominiosa – non può essere che privo di senso.

D’altronde – senza addentrarci nel concetto di relatività linguisitica – se è vero che la lingua riflette l’esperienza, il dialetto lombardo rispecchia una quotidianità rurale più vicina ad asini ed osterie, che ai nomi evocativi dei colori à la mode. ∎

- “I super colori” in Fiat Ritmo Super. Web.