Ha una lunga barba bianca e guance rosse, un lungo abito orlato di pelliccia, viene d’inverno e porta i regali ai bambini. Ma arriva qualche giorno dopo Babbo Natale: è Nonno Gelo, il tradizionale portatore di doni del folklore natalizio russo e di molti paesi dell’est. Solitamente si veste di blu o di azzurro, a volte di bianco e in tempi recenti anche di rosso, proprio come il suo omologo occidentale. È un caso, si può dire, di “convergenza evolutiva”: nonostante nel tempo le due figure siano diventate molto simili, fino quasi a sovrapporsi, l’origine di Nonno Gelo non ha nulla a che vedere con il santo Nicola di Bari da cui deriva invece il mito di Santa Klaus.

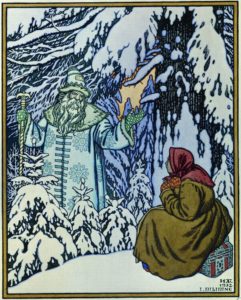

1. Nonno Gelo nell’abito tradizionale.

Nonno Gelo, tanto per cominciare, non era un santo ma un demone. Si chiamava Morozko ed aveva il potere di congelare le persone. A lui erano attribuiti i decessi da assideramento, soprattutto tra gli incauti che si avventuravano per i boschi o tra i bambini che, non sorvegliati dai genitori, si perdevano. L’immaginario popolare era profondamente suggestionato dagli elementi della natura, dalla cui benevolenza dipendeva la sopravvivenza dell’uomo, e in particolare dalle manifestazioni estreme del rigido inverno russo, la cui rappresentazione antropomorfica nel pantheon della mitologia slava era appunto il demone Morozko. Non inganni l’accezione occidentale della parola demone: nella letteratura russa il демон (démon) è uno spirito, senza alcuna particolare connotazione negativa. Il “demònio” provocatore del male, della tentazione e del peccato, è detto invece бес (bes) — infatti il titolo originale de I Demoni di Dostoevskij è Бесы (Besy). Protagonista di fiabe e leggende del folklore russo, Morozko apparteneva alla categoria dei démony e non era quindi propriamente malvagio, quanto piuttosto un elemento di equilibrio tra il bene ed il male, severo verso gli immeritevoli ma benevolo verso le persone oneste e di buona volontà. Una fiaba tradizionale siberiana, raccolta da Alexander Afanas’ev nell’opera Fiabe Russe (Народные Русские Сказки) pubblicata tra il 1855 ed il 1863, narra di una ragazza di nome Marfusha fatta abbandonare nel bosco, al freddo, dalla malvagia matrigna che voleva liberarsene. Qui sopraggiunge il Gelo che, intenerito dal buon cuore della ragazza, anziché assiderarla decide di portarla con sé e coprirla di regali, per poi punire invece la matrigna per l’ignobile atto “congelandole” la figlia prediletta.

Nonno Gelo, tanto per cominciare, non era un santo ma un demone

Dalla fine del primo millennio dopo Cristo, in Russia, le divinità pagane iniziavano a perdere terreno di fronte all’avanzata del Cristianesimo. Quest’ultimo non ammetteva figure ambigue e Morozko, per sopravvivere, dovette gradualmente adattarsi abbandonando il proprio lato “malvagio”, smettendo cioè di congelare ignari passanti e limitandosi a portare i doni ai bambini per diventare così Ded Moròz (Дед Мороз), il bonario “Nonno Gelo”. Nel frattempo, a partire dal XVIII si andava diffondendo in Russia il culto del vescovo di Myra San Nicola di Bari, tuttora patrono della Russia, che secondo la tradizione portava anch’egli i regali la notte del 6 dicembre, giorno a lui dedicato nel calendario liturgico. Il passaggio di Nonno Gelo fu invece fissato per il 31 dicembre, notte di capodanno, festività molto sentita in Russia (e fastosamente festeggiata). Ciò avvenne sicuramente dopo il 1700, quando Pietro il Grande decretò l’adozione del calendario giuliano per uniformarsi alle potenze europee:[ref]In realtà, in Europa, dal 1582 era stato introdotto il calendario gregoriano che aveva sostituito il giuliano nella maggioranza dei paesi.[/ref] fino ad allora, infatti, era in vigore il calendario bizantino il cui capodanno cadeva il 1° settembre dell’attuale gregoriano. Ad aumentare la confusione, nel 1917 i bolscevichi avrebbero imposto il calendario gregoriano, oggi adottato nella maggior parte dei paesi del mondo occidentale, e per eliminare la discrepanza di 13 giorni tra i due calendari si stabilì per decreto che il 1918 sarebbe iniziato direttamente con il 14 gennaio, saltando tutti i giorni precedenti. La Chiesa Ortodossa, in disaccordo con la riforma, continuò invece ad utilizzare invece il calendaro giuliano sicché le festività religiose ancora oggi sono slittate di 13 giorni rispetto al calendario ufficiale: il Natale ortodosso cade pertanto il 7 gennaio anziché il 25 dicembre. Intanto, nel mondo occidentale San Nicola, che già riassumeva in sé molte rappresentazioni antiche del portatore di doni di ispirazione religiosa o popolare, si trasformava a poco a poco nel suo moderno alter ego laico Babbo Natale aka Santa Claus, la cui figura veniva progressivamente a definirsi a partire da opere come i poemi A Visit From St. Nicholas di Clement Clark Moore (1822) ed alle illustrazioni di Thomas Nast per la rivista politica Harper’s Weekly di New York (1863—1865). In Russia il Santo rimase tale, relegato per lo più all’ambiente cristiano, mentre fu Nonno Gelo ad assumere il ruolo di portatore laico di doni attribuito in occidente a Babbo Natale. Pur influenzato da quest’ultimo, mantenne alcune caratteristiche proprie come il colore dell’abito, blu o bianco anziché rosso e spesso riccamente ornato con motivi ispirati ai cristalli di ghiaccio e ai fiocchi di neve, i tradizionali stivali di feltro (i valenki) e l’immancabile bastone di ghiaccio con cui si aiuta ad avanzare nella neve. Nonno Gelo preferisce infatti spostarsi a piedi ma, se proprio deve utilizzare la slitta, nelle più comuni raffigurazioni popolari sembra prediligere alle renne la tradizionale troika, ovvero il tiro a tre cavalli.

3. Ded Moròz con la tradizionale slitta a tre cavalli (troika) in un disegno del 1887 del pittore tedesco Whilhelm Amandus Beer.

Dalla Russia con amore

4. Ded Moròz e Sneguročka in una cartolina russa del 1917.

Un’altra notabile differenza sta nel fatto che Babbo Natale è fondamentalmente un solitario. A parte eventuali aiutanti elfi e compagne apocrife occasionamente attribuitegli,[ref]A. Bianchi in La vera storia di Babbo Natale (ed. 3ntini, 2004) riporta tale Jessica Maria Claus come consorte di Babbo Natale (p. 48).[/ref] non ha figure stabili di contorno ed è solo con le sue renne mentre porta a termine il compito per cui è universalmente conosciuto. Nonno Gelo invece arriva quasi sempre accompagnato da Sneguročka (Снегурочка), nome che in russo significa “fanciulla di neve”. È il 1873 quando l’omonima opera teatrale di Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij, con echi shakespeariani e musiche di Čajkovskij (quello de Lo Schiaccianoci, 1892) viene presentata al Teatro Bolšoj di Mosca riportando in auge la drammatica storia di Sneguročka, disposta a perdere la propria natura immortale in cambio della possibilità di innamorarsi come ogni essere umano. Quando ciò le viene concesso, la giovane si avventura fuori dalla foresta e si scioglie al primo raggio di sole (mai una gioia). Figura ricorrente in fiabe e leggende popolari, Sneguročka ha origine nelle antiche credenze pagane e rappresenta ancora una volta l’eterno alternarsi delle opposte forze della natura. Sarebbe infatti figlia dell’inverno e della primavera, unitisi carnalmente in quell’unico giorno all’anno in cui si incontrano per il naturale avvicendarsi delle stagioni. Sua madre è la giovane Vesna, personificazione della primavera e dea della bellezza. Suo padre — l’inverno — altri non è che quel vecchio marpione di Morozko, alias Ded Moròz: la piccola Sneguročka sarebbe quindi tecnicamente figlia di Nonno Gelo.

5. Nonno Gelo e Sneguročka in abiti tradizionali a Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia. A prescindere dal colore, il vestito di Nonno Gelo è di solito riccamente ornato rispetto a quello di Babbo Natale.

«Alleato dei preti e dei kulaki»

Mentre la maggior parte dei paesi occidentali viveva una trasformazione sociale, economica e politica in senso democratico e liberale, la Russia imperiale di Nonno Gelo restava immobile nel modello di governo autocratico e conservatore degli Zar e con l’arrivo del XX secolo rimaneva una delle nazioni più arretrate d’Europa. Le tensioni sociali portarono alle rivoluzioni russe[ref]Rivoluzione del 1905, rivoluzione di febbraio e di ottobre del 1917.[/ref] che si conclusero con la caduta dell’Impero e la presa di potere dei bolscevichi dopo il famoso “ottobre rosso” del 1917. I bolscevichi avevano tra gli obbiettivi ideologici l’abolizione totale della religione, definita da Karl Mark «l’oppio dei popoli»,[ref]«La religione è il singhiozzo di una creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito. È l’oppio dei popoli» (Karl Marx, Critica della filosofìa hegeliana del diritto pubblico).[/ref] in favore dell’ateismo universale. Se Nicola di Bari era ovviamente espressione dell’odiata chiesa cattolica, anche il povero Ded Moròz fu visto come una manifestazione di credenze pagane o di superstizioni da abolire: incompatibile con la visione materialista e scientifica del mondo promossa dalla propaganda antireligiosa, nel 1928 fu accusato di essere un «alleato dei preti e dei kulaki»[ref name=”petrone”]Petrone (op. cit.) Pag. 85–88.[/ref] (sic) e messo al bando insieme agli alberi di Natale, considerati simboli religiosi e borghesi.[backref name=”petrone” /][ref]Filomonova, Olga in “Елочные базары” in ВЗГЛЯД, 29 novembre 2005. Web.[/ref] Le processioni religiose, le celebrazioni del Natale e del Capodanno Russo furono proibite in favore di festività legate ad un imposto immaginario socialista; nel 1929 fu addirittura introdotto un “calendario rivoluzionario” con settimane di cinque giorni per cancellare anche il ricordo della domenica cristiana come giorno di riposo. Ma le abitudini e le tradizioni religiose si rivelarono durissime da sradicare e queste misure furono tanto impopolari che il regime dovette gradualmente mollare la presa sulle domeniche e tornare al calendario gregoriano.

Al mio segnale scatenate il Natale

Negli anni ’30 ci fu una svolta nella politica delle festività. Preso atto che il Natale sarebbe stato comunque festeggiato, nel partito comunista qualcuno iniziò a pensare che fosse meglio liberalizzarlo facendone un mezzo di propaganda rivolto soprattutto ai bambini e ragazzi. Bisognava però trovare una giustificazione per il cambio di rotta e a fornirla fu il primo segretario del Comitato Regionale di Kiev e del Partito Comunista Ucraino, tale Pavel Postyshev, considerato uno dei principali fautori della scellerata pianificazione dell’agricoltura che provocò l’holomodor, la terribile carestia che si abbattè sull’Ucraina tra il 1932 ed il 1933 causando la morte di milioni di persone. In una sua lettera pubblicata sul quotidiano Komsomól’skaja Pravda[ref]Il Komsomól’skaja Pravda era l’organo ufficiale del Komsomol, l’organizzazione giovanile del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Da non confondersi con il più noto Pravda, che era invece l’organo ufficiale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica.[/ref] denunciava la proibizione degli alberi di Natale, chiamati però eufemisticamente “alberi di Capodanno”, come una «deriva di destra» (no, sul serio…) In fondo, sosteneva Postyshev, le feste invernali erano una tradizione pre–cristiana; non c’era nulla di male ad addobbare un albero o scambiarsi doni e i bambini sarebbero stati più felici (sottintendendo quindi più fedeli al partito). Fu il segnale; alberi e decorazioni tornarono nelle case, nelle strade, nelle scuole e addirittura nelle caserme. Racconta lo scrittore russo Victor Fischer: «Mi ricordo l’emozione e l’allegria a Mosca allorché la triste politica che vietava la celebrazione delle festività tradizionali fu invertita in un solo giorno. Gli abeti inondarono la città e le decorazioni a lungo nascoste emersero in addobbi luminosi.»[ref]Fischer, Victor e Charles Wohlforth To Russia with Love: An Alaskan’s Journey Fairbanks: University of Alaska Press, 2012. Pag. 47.[/ref]

6. Ballo di Capodanno del 1937 nel quartier generale dell’Armata Rossa: sullo sfondo si vede un grande albero addobbato (dal quotidiano Pravda del 2 gennaio 1937).

L’intento era chiaramente di trasferire l’immaginario natalizio, con tutti i suoi riti e simboli, sul capodanno laico che avrebbe così assorbito ogni festività religiosa limitrofa. A tale scopo fu riabilitato anche Nonno Gelo che nel 1937, dopo quasi vent’anni di esilio, potè tornare in patria a condizione che lavorasse per il regime. Il suo ruolo sarebbe stato di riempire il vuoto lasciato dal suo alter ego cristiano e compagno di esilio San Nicola, prevenendone così il ritorno. Sarebbe venuto quindi a capodanno e avrebbe distribuito i doni nella piazza di ogni villaggio, sotto un grande albero allestito a cura del locale Komsomol, l’organizzazione giovanile del partito comunista. Il primo giorno di lavoro, il capodanno del ’37, fu un disastro: gli alberi erano spesso addobbati con candele per mancanza di corrente elettrica e i costumi di bassa qualità utilizzati dai figuranti prendevano fuoco. A Novo–Nikolaevsk due funzionari del Komsomol furono avvolti dalle fiamme, una ragazzina di dodici anni perse la vita a Slobodskoj (vicino a Kirov), in tutta l’Unione Sovietica si registrarono 39 morti e svariati ustionati, per lo più bambini.[backref name=”petrone” /] Nonostante l’inizio difficile, Nonno Gelo continuò a distribuire i doni nelle piazze con gli auguri di Stalin. Inizialmente indossava la tradizionale mise azzurro–ghiaccio per distinguersi dall’omologo occidentale; in seguito però fu tollerato anche il rosso in quanto colore della bandiera rivoluzionaria e Nonno Gelo finì così, paradossalmente, per assomigliare ancor di più all’odiato Babbo Natale capitalista. La bella Sneguročka fu di nuovo al suo fianco ma orfana di madre, poiché — vuoi che dopo vent’anni di esilio ci si era dimenticati di lei, vuoi che le nemmeno le divinità pagane erano gradite dal regime — ogni riferimento a quella relazione di tanti anni fa con la Primavera era scomparso. In mancanza di una figura materna Sneguročka passò da figlia a nipotina, poi compagna (!) e addirittura in alcune cartoline d’auguri sovietiche l’incestuosa coppia venne raffigurata intorno a una culla con un neonato, metafora del nuovo anno, in una chiara imitazione laica della Natività cristiana.

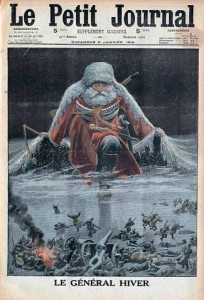

9. Il Generale Inverno che immobilizza le truppe sul fronte orientale della I guerra mondiale è raffigurato su Le Petit Journal del 9 gennaio 1916 come una sorta di Babbo Natale malvagio.

Razzi e renne

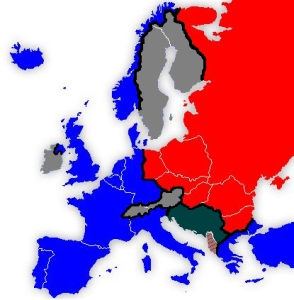

Nel 1945 le forze sovietiche presero Berlino. La guerra in Europa era finita, il mondo era da ricostruire ma le superpotenze vincitrici avevano idee antitetiche su come farlo. Le crescenti tensioni internazionali sfociarono nelll’ostilità politica e ideologica tra l’occidente e il cosiddetto “blocco comunista”; nel giro di pochi anni i due Babbi si trovarono separati dalla “cortina di ferro”, come Churchill chiamò la linea di confine che divideva l’Europa:[ref]«Da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente»: dal discorso di Winston Churchill a Fulton (Missouri) il 5 marzo 1946.[/ref] Santa Claus ad ovest e Nonno Gelo a est. Durante la guerra fredda, la competizione per il raggiungimento della supremazia militare e tecnologica portò a notevoli sviluppi da ambo le parti, soprattutto nel campo dell’atomo e dello spazio. A oriente, Nonno Gelo e Sneguročka sembrarono appassionarsi al progresso tecnologico e in particolare alla corsa allo spazio, abbandonando la slitta per cavalcare razzi e veicoli spaziali sempre più veloci verso il radioso futuro socialista.

10. Ded Moròz e Sneguročka durante la corsa allo spazio.

11. Il volantino di Sears del 1955 con il numero di telefono sbagliato che dette inizio al programma “NORAD Tracks Santa”.

Intanto a Occidente, non riuscendo a convincere il più tradizionalista Babbo Natale a sostituire le renne nemmeno con un jet, si decise almeno di mettergli a disposizione la tecnologia radar: tutto ebbe inizio nel 1955 quando un negozio “Sears”[ref]Sears, Roebuck & Co. nota come “Sears” è una catena americana di grandi magazzini fondata nel 1886 da Richard Warren Sears and Alvah Curtis Roebuck in 1886: dette il nome al celebre grattacielo “Sears Tower” di Chicago che ne fu sede fino al 1990.[/ref] di Colorado Springs pubblicò su un giornale locale un annuncio pubblicitario nel quale si invitavano i bambini a telefonare direttamente a Babbo Natale. Per un fortuito errore di battitura, però, il numero di telefono pubblicato non fu quello del negozio ma quello della vicina base dell’aeronautica militare, sede del Comando di Difesa Aerea Continentale (CONAD), che la sera del 24 dicembre fu tempestata di chiamate da parte di bambini che chiedevano delucidazioni sulla consegna dei regali. Il colonnello Shoup in servizio quella notte dette disposizione al personale di assecondare i bambini fornendo loro le coordinate della slitta in volo, inaugurando così una tradizione che resiste ancor oggi. Ben presto la minaccia dei bombardieri nucleari a lungo raggio portò Stati Uniti a Canada ad una più stretta collaborazione per la difesa aerea e nel 1958 il CONAD confluì nel nuovo Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America (NORAD); la sede principale fu spostata nella Cheyenne Mountain Air Force Station (sempre in Colorado) ma il servizio di tracciamento di Babbo Natale, chiamato ora “NORAD Tracks Santa”, fu mantenuto ed oggi continua anche sull’apposito sito internet. Quella del NORAD rimane una delle poche aggiunte alla tradizione di Babbo Natale e secondo Gerry Bowler, professore di storia all’Università di Manitoba e autore del libro Santa Claus: A Biography, l’unica che ne porta davvero il mito nell’era moderna prendendone un elemento tradizionale — il viaggio con la slitta — e inserendolo in un contesto tecnologico. La risposta di Nonno Gelo arrivò solo nel 2009, vent’anni dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, quando le Forze Spaziali Russe[ref]Le Forze spaziali russe (Vozdushno–KosmicheskieSily Rossii, abbr. VKS) erano la branca delle forze armate della Federazione Russa che si occupa delle operazioni militari riguardanti lo spazio. Dal 2015 furono incorporate nelle Forze Missilistiche Strategiche, la forza armata preposta alla gestione dei missili balistici intercontinentali.[/ref] lanciarono l’analogo servizio “GLONASS Tracks Father Frost“: il GLONASS, acronimo di Global’naja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema, è infatti il sistema satellitare globale di navigazione russo, controparte del Global Positioning System (GPS) statunitense e del sistema satellitare europeo Galileo.

Finlandia vs. Russia

Il viaggio di Babbo Natale e quello di Nonno Gelo per la consegna delle strenne non differiscono solo per la data (la vigilia di Natale il primo, capodanno il secondo) ma anche per il punto di partenza, la casa o il villaggio dove le due figure risiedono. Nel XIX secolo, i riferimenti nordici e germanici contenuti nel celebre poema di Moore e nelle illustrazioni natalizie di Thomas Nast (che era di origine bavarese) fecero nascere in nordamerica la convinzione che Babbo Natale provenisse dal Polo Nord; un luogo sì freddo e remoto, ma anche inaccessibile ai comuni mortali, distante e non contaminato dalla vita di tutti i giorni. Collocare Babbo Natale al Polo Nord significava però anche «confinarlo in una mitica terra di nessuno, in una sorta di luogo più fantastico che reale», scrive Carlo Sacchettoni nel libro La storia di Babbo Natale (1996), una «zona “franca” dove il sogno può diventare un evento possibile, dove la favola può trasformarsi in realtà.» Per gli europei, Babbo Natale risiede invece in Lapponia e per la precisione vicino a Rovaniemi, in Finlandia. Già dal 1925, nella corrispondenza pubblicata su alcuni giornali locali sotto Natale,[ref]Sacchettoni, pag. 92 (op. cit.)[/ref] si leggevano le perplessità sulla fiabesca provenienza polare di Babbo Natale da parte dei pragmatici finlandesi, i quali giustamente obbiettavano che le renne al polo non avrebbero potuto pascolare. Inoltre il paese con più renne era la Finlandia e quindi se Babbo Natale aveva le renne era molto più probabile che vivesse nella Lapponia finlandese. Nel 1927 Markus Rautio, presentatore di un programma per bambini alla radio pubblica finlandese, dichiarò che il mitico villaggio di Babbo Natale si trovava un poco più a nord del circolo polare artico, nella zona del monte Korvatunturi. A mettere il sigillo dell’ufficialità alla — fino ad allora presunta — cittadinanza finlandese di Santa Claus fu la ricostruzione post bellica. Dopo la seconda guerra mondiale la Lapponia fu la prima regione a ricevere gli aiuti dall’UNRRA,[ref]UNRRA: United Nations Relief and Rehabilitation Administration.[/ref] organizzazione delle Nazioni Unite precorritrice dell’attuale UNICEF. Nel 1950 la delegata degli Stati Uniti per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ed ex first lady in quanto moglie del defunto presidente Franklin Delano Roosevelt), considerata l’anima dell’UNRRA, effettuò una visita a sorpresa a Rovaniemi per constatare i progressi del programma di ricostruzione in Lapponia. In tale occasione fu organizzata una cerimonia di ricevimento presso una capanna costruita appositamente in una sola settimana e posta simbolicamente sul napapiiri, il Circolo Polare Artico. La capanna divenne una attrazione turistica e intorno ad essa sarebbe cresciuto quello che oggi è internazionalmente noto come il “Santa Claus Village“, un parco tematico gestito dall’ente regionale per il turismo. Altri paesi nordici rivendicarono la residenza o l’ufficio di Babbo Natale: per i Norvegesi è a Drøbak, un villaggio risalente al diciottesimo secolo che ha saputo conservare la sua architettura tradizionale; in Groenlandia è presso l’ufficio postale di Nuuk, capoluogo dell’isola; per la Svezia è nel parco tematico a sud di Mora; per gli islandesi[ref]Nella tradizione islandese, però, il Babbo Natale euro–americano è solitamente sostituito dai tredici “Jólasveinar”.[/ref] svernerebbe in un villaggio termale vicino a Hveragerði; in Danimarca invece è praticamente ovunque. Anche in Alaska c’è una casa di Babbo Natale a Fairbanks e villaggi estemporanei fioriscono dappertutto ogni anno, ma quello più famoso e più comunemente ritenuto “ufficiale” resta quello finlandese di Rovaniemi.

[mapsmarker layer=”22″]

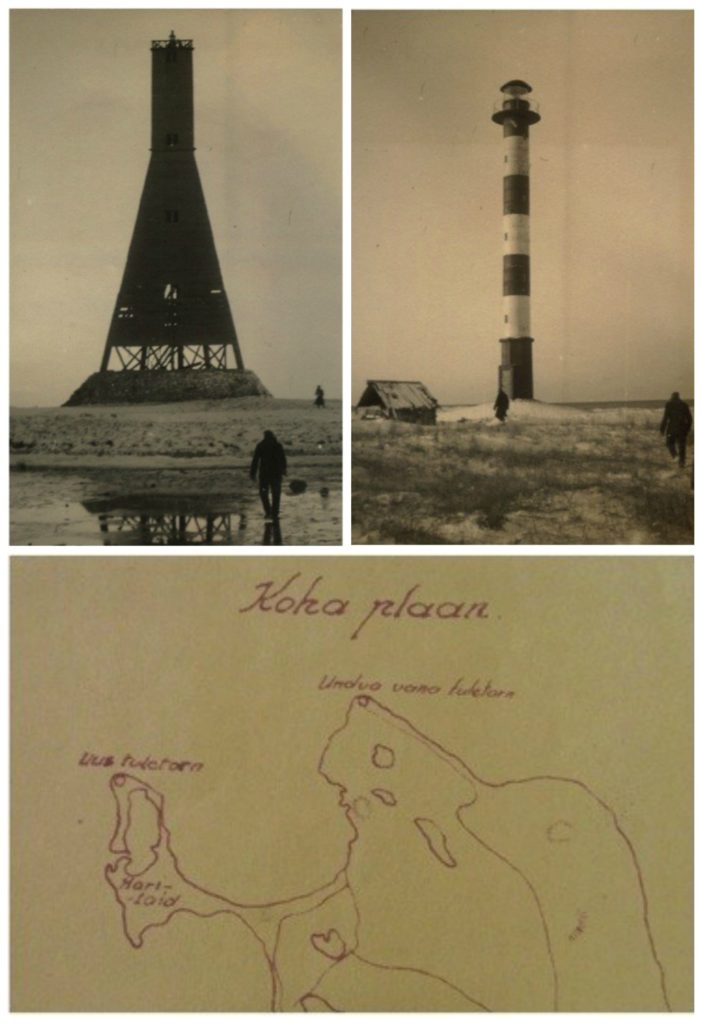

Rovaniemi in Finlandia e Velikij Ustjug in Russia: rispettivamente i villaggi di Babbo Natale (rosso) e Nonno Gelo (blu).

Ded Moròz, invece, originariamente era il demone dell’inverno e la sua residenza era ovunque ci fosse ghiaccio e neve, soprattutto nelle foreste (stiamo parlando dei tempi in cui si divertiva a congelare viandanti a caso solo per il “LOL”). In particolare in Bielorussia la casa di Ded Moròz (anzi, Dzied Maroz come lo chiamano lì) è tradizionalmente collocata nella foresta di Białowieża. Solo dopo la transione della Russia al libero mercato divenne chiaro che un villaggio di Nonno Gelo al pari di quelli occidentali potesse essere una risorsa economica: nel 1998 la residenza ufficiale di Ded Moròz fu stabilita nell’idilliaco villaggio di Velikij Ustjug, antico centro monastico e mercantile circa mille chilometri a nord–est di Mosca, per iniziativa dell’allora sindaco Yuri Luzkhov che intendeva rilanciare il turismo. Vi si tiene anche una festa del “compleanno di Nonno Gelo” il 18 novembre[ref]Richmond, Simon Russia Europea EDT/Lonely Planet, 2009. Pag. 12.[/ref] e la cittadina riceve circa 200 mila turisti all’anno, desiderosi di vedere la casa di legno («…una via di mezzo tra un museo e un festival del kitcsh» secondo Lonely Planet[ref]Russia. Edizioni EDT/Lonely Planet, 2012. P. 371.[/ref]) dove Nonno Gelo e Sneguročka preparano i regali e trascorrono la vita di tutti i giorni. In fondo, che sia est o che sia ovest, i sogni dei bambini sono sempre gli stessi. [endmark]

12. Nonno Gelo e Sneguročka negli abiti tradizionali.

Condividi questo articolo

Note

[references class=”compact” /]

Bibliografia e fonti

- Petrone, Karen Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington (IN): Indiana University Press, 2000. ISBN 0-253-33768-2

- Dixon–Kennedy, Mike Encyclopedia of Russian & Slavic Myth and Legend ABC–Clio, 1998 P. 178.

- Sacchettoni, Carlo La storia di Babbo Natale

Roma: Edizioni Mediterranee, 1996.

- “Of Russian origin: Ded Moroz” in Russiapedia (Get to know Russia Better). Autonomous Nonprofit Organization “TV–Novosti”. Web.

- “Of Russian origin: Snegurochka” in Russiapedia (Get to know Russia Better). Autonomous Nonprofit Organization “TV–Novosti”. Web.

- “A pictorial History of Santa Claus” in Public Domain Review, 2012. Web.

- Lucia, “Il Babbo Natale dei dittatori” in Una Penna Spuntata. 9 Dic. 2012. Web.

- Lucia, “La fanciulla di ghiaccio che non poteva amare” in Una penna spuntata. 21 Dic. 2009. Web.

- Fair, Charles. Storia degli errori militari. Dall’antica Roma al Vietnam. Odoya, 2013. ISBN 978-8862881715

- Elliott, Daniel “Secret Santa helper: First Lady pitches in with NORAD” in NBC News, 24 Dic. 2010. Web.

- Taplin, Phoebe “Reveling in Russian Santa’s fairytale home” in Russia Beyond the Headlines. 14 Dic. 2010. Web.

- Dell’Acqua, Silvio “Babbo Natale era Verde?” in Laputa, 1 Dic. 2012. Web.

Immagini

Copertina: © Vadimdem/Fotolia

- © Demian/Fotolia.

- Ivan Yakovlevich Bilibin, 1932 (Commons).

- Wilhelm Amandus Beer, 1887 (Commons).

- Cartolina russa del 1917 (Commons).

- Belovezhskaya Pushcha (Belarus), 18-12-2004 (Commons).

- dal quotidiano Pravda del 2 gennaio 1937.

- Cartolina sovietica di capodanno destinata alle truppe, 1940 (Commons).

- Poster di propaganda del U.S. Office for Emergency Management, War Production Board. 1942–3 circa (Commons).

- Le Petit Journal, 9 gennaio 1916 (Commons).

- Cartoline sovietiche.

- Annuncio pubblicitario del negozio “Sears” di Colorado Springs, 1955 (Commons).

- © Demian/Fotolia.

Opera tutelata dal plagio su www.patamu.com con numero deposito 52570.

Occorreva stare molto attenti per tenere a freno l’immaginazione,

ai piedi di quelle oscure Montagne della Follia. H.P. Lovecraft

L’Unione Sovietica del 1959 era un impero con diversi volti che contendeva agli Stati Uniti la supremazia mondiale sul filo della costante minaccia nucleare. Per molti nel mondo essa era l’avanguardia comunista, il “Sol dell’avvenire” della classe operaia che avrebbe condotto l’umanità in una nuova era. Con sommo sconforto degli Stati Uniti, l’Unione Sovietica aveva davvero inaugurato una nuova era della storia umana il 4 ottobre del 1957, quando aveva lanciato nello spazio il primo satellite artificiale chiamato Sputnik, che in russo significa “compagno di viaggio”. E sono proprio dieci “compagni di viaggio”, nonché amici, i protagonisti nel febbraio del 1959 di una triste storia avvolta nel mistero. Il ventitreenne Igor Alekseevič Djatlov, laureando della facoltà di radio ingegneria al Politecnico degli Urali, aveva organizzato una spedizione per dedicarsi allo sci di fondo e all’escursionismo con obiettivo il monte Otorten, sulla catena universalmente nota come il confine naturale tra Europa e Asia: gli Urali. Il nome “Otorten” nella lingua degli indigeni mansi significa “non andateci”, probabilmente perché è molto difficile da raggiungere durante la stagione invernale e quindi da evitare. In pieno inverno una spedizione del genere era a prescindere molto impegnativa, ma tutti i partecipanti erano sciatori ed escursionisti esperti e l’intenzione di Djatlov era di allenarsi per una ben più difficile spedizione artica. Nell’Unione Sovietica di allora lo sport era considerato dal regime un valido strumento di coesione sociale ed era fortemente incentivato nelle scuole e nelle università, tanto che tra i giovani il turismo derivante dallo sci era molto popolare. Lo sci turistico sovietico però non era ciò che saremmo portati a credere: niente stazioni sciistiche e abbigliamento alla moda come in Occidente, ma un’attività sportiva difficile e impegnativa sotto il controllo delle università e dello Stato al fine di poterla adattare a esigenze militari.

Fu così che in onore del ventunesimo congresso del Partito Comunista programmato a Mosca dal 27 gennaio al 5 febbraio, per nulla intimorito dalla sinistra toponomastica mansi, Djatlov partì in treno il 25 gennaio 1959 dalla cittadina russa di Sverdlovsk — oggi Ekaterinburg[ref]Tra il 1924 e il 1991 la città di Ekaterinburg fu rinominata Sverdlovsk (Свердловск) in onore del leader bolscevico Jakov Michajlovič Sverdlov; la denominazione è tuttora usata dalle ferrovie russe e l’oblast’ di cui la città è capoluogo ha mantenuto il nome di Oblast’ di Sverdlovsk.[/ref] — e con lui la compagna Zinaida Kolmogorova (22 anni, studentessa di radio ingegneria) insieme a Ljudmila Dubinina (23 anni, studentessa di ingegneria ed economia), Aleksandr Kolevatov (24 anni, studente di fisica tecnica con ampio curriculum), Jurij Dorošenko (21 anni, studente) e Jurij Judin (22 anni, studente di ingegneria ed economia), tutti studenti del Politecnico degli Urali, più Rustem Slobodin (23 anni, ingegnere), Jurij Krivoniščenko (24 anni, ingegnere detto anche “Georgij”), Nikolaj Thibeaux-Brignolles (24 anni, ingegnere civile, figlio di un comunista francese emigrato in Russia e poi ucciso dal regime staliniano) e Aleksandr Zolotarëv (38 anni, ex soldato nonché esperta guida).[ref]In realtà il suo nome era Semyon ma si presentava agli altri come Aleksandr.[/ref]

Il viaggio della spedizione Djatlov verso il Cholat Sjachl.

Arrivati a Ivdel’ i dieci amici proseguirono con un furgone fino a Vijay, l’ultimo centro abitato prima della natura selvaggia. Il 27 gennaio la spedizione partì alla volta del monte Otorten, ma appena il giorno dopo Jurij Judin si ammalò e non fu in grado di proseguire oltre; Djatlov promise a Judin che avrebbe mandato una lettera al loro club sportivo non appena fossero tornati dal viaggio, ma quella lettera non arrivò mai. Il gruppo proseguì nella sua marcia arrivando il 31 gennaio sul versante orientale del monte Cholat Sjachl,[ref]O anche Cholatčachl’.[/ref] che nella lingua mansi significa “montagna dei morti”.[ref]Altre traduzioni sono anche “montagna morta” o “montagna della morte”, probabilmente dovuto al fatto che sia priva di vegetazione e cacciagione.[/ref] [mapsmarker marker=”234″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”480″ panel=”false”]

Il passo del Cholat Sjachl, sugli Urali.

Il 1 febbraio si incamminarono per superare il passo montano, ma una tempesta di neve causò scarsa visibilità e il gruppo perse l’orientamento finendo per dirigersi a ovest verso la cima; appurato l’errore i nove decisero di piantare le tende a 300 metri dalla vetta per accamparsi e sperare in condizioni meteo più favorevoli per il giorno dopo, che coincideva con il trentottesimo compleanno di Aleksandr Zolotarëv. Fu nella notte tra il 1 e il 2 febbraio che avvenne la tragedia. Giorni dopo la teorica conclusione della spedizione, prevista al più tardi per il 12 febbraio,[ref]Il ritardo è fisiologico in questo tipo di spedizione per cui l’allarme non fu dato subito.[/ref] i familiari non avevano ancora notizie e il 20 febbraio si organizzò una prima spedizione di studenti e professori volontari che non ebbe esito. Furono quindi allertate le autorità che iniziarono le ricerche il 22 febbraio e grazie ai mezzi aerei individuarono, il 26 febbraio, i resti dell’accampamento.

Il ritrovamento dei resti dell’accampamento.

Nel fascicolo di chiusura indagine si affermava che «una forza naturale si è presentata come causa della loro morte, (una forza) che le persone non erano nelle condizioni di superare»…

Una volta raggiunto il sito, i militari[ref]Dell’esercito e della milizia sovietica.[/ref] si trovarono di fronte ad una scena sconcertante: la tenda era stata lacerata dall’interno senza sciogliere i nodi dell’ingresso e con all’interno tutte le attrezzature tra cui scarpe, vestiti, diari sui quali l’ultima data appuntata era quella del primo di febbraio e macchine fotografiche; tutt’intorno le uniche orme erano quelle dei nove giovani. Seguendo le tracce furono ritrovati i prime due corpi: Jurij Krivoniščenko e Jurij Dorošenko giacevano semi nudi nella neve sotto a un pino. Sotto l’albero vi erano i residui di un fuoco a testimonianza che avevano provato a scaldarsi, ma sulla corteccia del pino furono ritrovati brandelli di carne e i rami erano spezzati fino a un’altezza di 4 metri e mezzo. I due uomini avevano quindi tentato di salire sull’albero per sfuggire a qualcosa? A distanze diverse tra la tenda e il pino furono ritrovati i corpi di Igor Djatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin: la loro posizione lasciò intendere che stavano tentando di rientrare al campo. All’appello però mancavano ancora quattro fondisti: furono ritrovati solo due mesi dopo, il 4 maggio, sepolti sotto quattro metri di neve in una gola scavata da un torrente nel bosco. I corpi riportavano gravi traumi e fratture interne simili a quelle provocate dagli incidenti stradali, inoltre il corpo di Ljudmila fu ritrovato senza lingua. Nel fascicolo di chiusura indagine si affermava che «una forza naturale si è presentata come causa della loro morte, [una forza] che le persone non erano nelle condizioni di superare» e per questo motivo le autorità opteranno per l’interdizione del passo a sciatori ed escursionisti dilettanti.

Ritrovamento del corpo di Rustem Slobodin, sepolto sotto la neve.

Il passo del Cholat Sjachl fu ribattezzato Passo Djatlov in memoria del capo spedizione. Da allora le più diverse e fantasiose ipotesi sono state fatte su ciò che è davvero accaduto quella tragica notte. A fomentare le speculazioni furono alcuni dettagli “insoliti” come la tenda chiusa ma lacerata dall’interno a indicare una fuga precipitosa da qualcosa, un qualcosa che forse era già nella tenda; alcuni avevano tentato di salire sull’albero magari per trovare riparo da una minaccia, ma non vi erano impronte di animali; le orme degli sciatori furono ritrovate intatte dopo un mese mentre i corpi erano ricoperti di neve; qualcuno indossava abiti di altri e furono rilevate tracce di radioattività su alcuni indumenti; solo quattro avevano riportato ferite e fratture gravi e uno aveva una frattura sul cranio; i cadaveri presentavano un avanzato stato di decomposizione nonostante le gelide temperature e uno “strano” colorito arancio. Infine, un altro gruppo di sciatori ricorda quella notte di aver visto delle sfere arancioni nel cielo. Per spiegare tutto ciò c’è chi ha parlato di un esperimento nucleare; chi di un esperimento militare segreto; chi di ipotetici alieni; chi di un attacco degli indigeni mansi e chi di un’antica maledizione; praticamente vi è tutto un ampio catalogo delle più fantasiose teorie tanto che l’incidente ha ispirato un film dal titolo Devil’s Pass (2013). Di recente l’autore americano Donnie Eichar ha esposto in un libro la sua ipotesti per spiegare il mistero: le particolari condizioni climatiche e di conformazione della montagna avrebbe prodotto dei “mini–tornado” e con essi degli infrasuoni, quei suoni non udibili dall’orecchio umano perché inferiori ai 20 Hz di frequenza ma che possono indurre stati di ansia, malessere e anche alterazioni della vista; sarebbe stata quindi l’ansia causata dagli infrasuoni a spaventare i giovani spingendoli a scappare in fretta e furia dalla tenda nonostante il freddo intenso.

Illustrazione di Lee Brown Coye per la prima edizione di Alle montagne della follia di HP Lovecraft” (Arkham House, 1964).

Ma il Cholat Sjachl può davvero essere un «regno di paura e di orrore», come le montagne della follia di H.P. Lovecraft? La risposta dipende da ciò in cui si vuol credere. Non potremo mai sapere la verità con certezza su ciò che accadde quella notte, a tanti anni di distanza e senza ulteriori elementi rispetto a quelli già noti, ma il rasoio di Occam[ref]Il principio teorizzato da Guglielmo di Ockham per il quale a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire.[/ref] porta a concludere che non sia il caso di scomodare antichi alieni o forze misteriose. La tragedia del Cholat Sjachl può essere stata provocata, molto più banalmente, dalla paura di una valanga che in questo caso rappresenta il classico “elefante nella stanza”, un’espressione della lingua inglese[ref]In inglese: elephant in the room.[/ref] per indicare una verità palese che viene ignorata. L’eco di una valanga nelle vicinanze, o il movimento sussultorio causato dalla stessa, avrebbe indotto il gruppo a sentirsi in imminente pericolo, tanto da squarciare la tenda per scappare dalla valanga in preda al panico. Superata la paura si accorsero di essere esposti a temperature di meno trenta gradi Celsius senza adeguata copertura; accesero un fuoco e qualcuno si arrampicò sull’albero per cercare di rintracciare l’accampamento nonostante la notte e la tempesta di neve; alcuni cercarono di tornare all’accampamento ma morirono di ipotermia a duecento metri l’uno dall’altro; i superstiti recuperarano dei vestiti per aumentare le possibilità di sopravvivenza ma finirono per precipitare nella gola, l’altezza era di circa dieci metri, e anche loro morirono a poca distanza gli uni dagli altri per via delle ferite riportate.

E tutti gli altri elementi strani della vicenda? Anche per essi c’è una spiegazione razionale. L’aver ritrovato le orme dopo un mese mentre i corpi erano ricoperti di neve è un fenomeno tutt’altro che raro, dovuto alle dinamiche dei venti e delle nevicate; il colorito arancio così come lo stato di decomposizione è normale nelle vittime di montagna; la radioattività rinvenuta sugli abiti era minima e perfettamente compatibile con la radioattività cui potevano essere stati esposti gli studenti durante le attività di laboratorio; la mancanza della lingua di una vittima è riconducibile alla decomposizione o forse a qualche animale. Le sfere arancioni nel cielo erano i test del missile balistico R-7 “Semërka”[ref]La versione lanciatore “Vostok” di questo missile collocò in orbita il 4 ottobre 1957 il primo satellite artificiale creato dall’uomo, lo Sputnik 1.[/ref] entrato in servizio operativo proprio in quei giorni al cosmodromo di Plesetsk; il ritrovamento di corpi semi nudi può essere dovuto all’undressing paradossale: il corpo reagisce all’ipotermina con una vasocostrizione al fine di concentrare il sangue negli organi vitali, questo può causare nella vittima la sensazione improvvisa di caldo che induce a spogliarsi peggiorando la situazione, fino a causare la morte in poco tempo. Jurij Judin, l’unico sopravvissuto della spedizione, ha passato la sua vita a chiedersi cosa sia successo quella notte ai suoi amici: anche se non sarà molto di conforto, la spiegazione più plausibile è che si sia trattato di tanta sfortuna. [endmark]

Note

[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti

- McCloskey, Keith Mountain of the Dead: The Dyatlov Pass Incident Stroud: The History Press, 2013. ISBN 978-0752491486

- Eichar, Donnie Dead Mountain: The Untold True Story of the Dyatlov Pass Incident San Francisco: Chronicle Books, 2013. ISBN 978-1452112749

- Ciampoli, Sonia “L’incidente di Passo Dyatlov” in Query, 11 Feb 2014. Web.

- Geraci, Angela “Mistero del Passo Dyatlov, c’è una nuova teoria…” in Corriere della Sera, 3 Feb 2014. Web.

- Smith, Anthony “Dyatlov Pass Explained: How Science Could Solve Russia’s Most Terrifying Unsolved Mystery” in International Science Times, 1 Ago 2012. Web.

- Dunning, Brian “Mystery at Dyatlov Pass” in Skeptoid, 8 Lug 2008. Web.

- Corcoran, Kieran “Has the mystery of nine skiers who died in the Siberian wilderness in 1959 been SOLVED?…” in Daily Mail, 24 Dic 2013

- “Le bufale dell’incidente del Passo Djatlov” in Mistero Risolto, 5 Lug. 2013. Web.

- “L’incidente del passo Dyatlov” in Bizzarro Bazar, 7 maggio 2012. Web.

- Fuso, Silvano “Chiedi all’esperto” in Vialattea.net, n.d. Web.

- “Dyatlov Pass Answers” in Aquiziam Mysteries, n.d. Web.

Quod est veritas? Che cosa è la verità? Con queste parole, riportate dai Vangeli, un incredulo Ponzio Pilato sintetizzava con rara efficacia la difficile ricerca della sfuggente Verità. Oggi, come allora, il confine tra verità e menzogna è una membrana quanto mai porosa in cui l’informazione si mescola con la disinformazione ed è sempre più difficile distinguere i fatti dalla pula pervasiva ed indefinibile delle mezze verità, delle incognite indecifrabili, delle falsità. La stessa Internet, salutata da molti come la democratizzazione dell’informazione, viene invece oggi criticata come il mezzo perfetto per la diffusione massiccia ed immediata di teorie cospiratorie, pseudo–complotti dalle più fantasiose idee senza alcun fondamento scientifico o storico. Prima ancora dell’avvento della noosfera informatica studiosi della comunicazione avevano già ipotizzato la diffusione di notizie tramite il semplice passa parola di cui i moderni social network sono soltanto una versione più rapida e potente. Il famoso semiologo Sebeok era giunto alla sorprendente conclusione che l’unico sistema per mantenere vivo nel tempo il ricordo della posizione e del pericolo di un giacimento di scorie radioattive, fosse quella di istituire una sorta di “casta sacerdotale” con il compito di custodire e tramandare oralmente la pericolosità del materiale seppellito. La stessa “congregazione” di custodi di scorie nucleari avrebbe poi diffuso deliberatamente racconti e leggende sul luogo “maledetto” contribuendo fattivamente ad allontanare eventuali curiosi. Il tempo avrebbe forse cancellato il ricordo del perché quel luogo dovesse essere tanto temuto, ma la paura e la distorsione delle informazioni non avrebbero reso meno efficace l’allontanamento dai materiali così a lungo radioattivi. Se infatti il tempo di dimezzamento medio di alcuni radio–isotopi è di circa 10 000 anni, potremmo arrivare a pensare che la disinformazione e l’inganno perpetrati abbiano un fine quanto mai utile. Lo stesso antropologo Brunvard, colui che per primo ha raccolto e studiato il fenomeno delle leggende contemporanee, in The Truth Never Stands in the Way of a Good Story (2000) sottolinea come l’ipotesi di Sebeok colga perfettamente l’essenza del funzionamento delle cosiddette “leggende metropolitane”. Ci troviamo tuttavia dinnanzi a fenomeni “naturali”, nati dalla semplice comunicazione umana e non appositamente diffusi con uno scopo. È allora lecito domandarsi: cosa accadrebbe se qualcuno organizzasse invece una campagna tesa alla diffusione di informazioni false per screditare qualcuno o qualcosa o addirittura un’intera area politica/culturale? E soprattutto è mai successo? Esistono prove storiche di reali complotti tesi ad “inoculare” il virus della disinformazione per screditare magari un blocco politico?

Dall’Ochrana all’operazione “Infektion”

La diffusione di notizie, informazioni e racconti attraverso il passaparola o la diffusione di pamphlet a tesi è stato da sempre uno degli espedienti più utilizzati per la propagazione di preconcetti, idee distorte con preciso scopo politico o sociale. È sufficiente osservare quanto la ricerca storica abbia scoperto riguardo il falso/plagio dei “Protocolli dei Savi Anziani di Sion” per avvalorare la tesi secondo la quale le assurde affermazioni del libro, credute come vere, siano state una delle concause che hanno spinto o comunque creato il pretesto che ha condotto fino al terribile fenomeno della Shoah. La ricostruzione storica ha dimostrato il ruolo fondamentale che ha giocato l’Ochrana, la polizia segreta della Russia zarista, nel pilotaggio della creazione di questo falso storico. Esiste quindi un precedente storico che dimostra la predisposizione all’uso di quelle che vengono definite oggi come “misure attive”, termine che può essere tradotto in maniera molto più semplice come “disinformazione”.

Ci troviamo dinanzi alle prove di un complotto per la propaganda di uno “pseudo-complotto” attribuito falsamente ad uno “pseudo-complotto”: un perverso gioco di parole che riesce a malapena a delineare il gioco sottile di rimandi, falsità e disinformazione oramai quasi impossibili da dipanare.

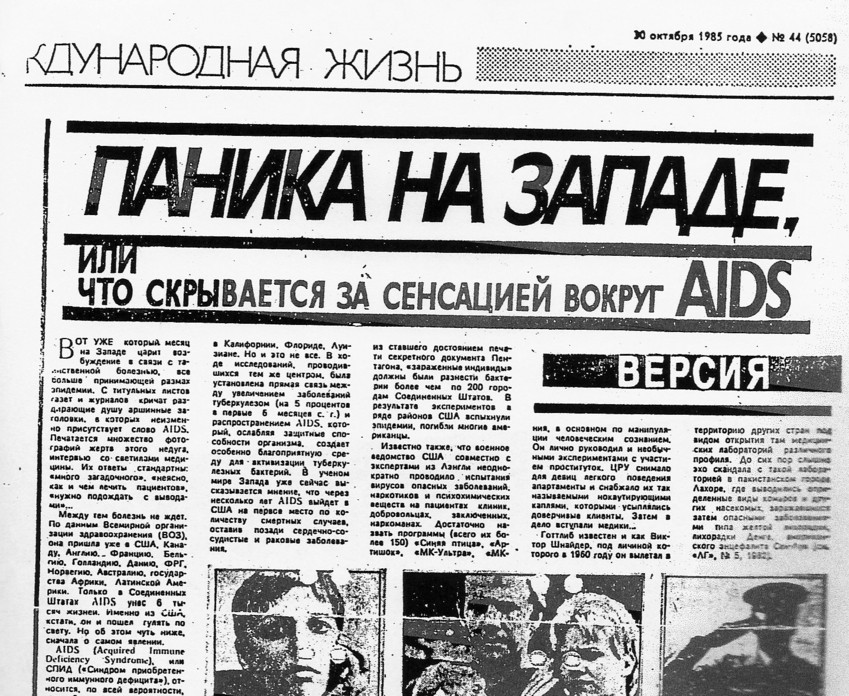

La ricerca storica nel periodo della guerra fredda ha mostrato prove inequivocabili dell’esistenza di una vera e propria campagna di disinformazione tesa a screditare gli Stati Uniti d’America. La diffusione, come una vera e propria inoculazione di un virus, di una falsa notizia riguardante l’AIDS è partita il 17 luglio del 1983 dalle pagine del giornale di New Delhi (India), Patriot. L’articolo dal titolo “AIDS may invade India: Mystery disease caused by US experiments” riportava una presunta lettera anonima di un «well–known American scientist and anthropologist» il quale dichiarava che la diffusione nella città di New York dell’AIDS è ed era dovuta alla sviluppo di un virus appositamente creato dal Pentagono come nuova e pericolosa arma biologica.

1 – USA, 1987: operatore del “Centers for Disease Control” (CDC), organismo di controllo sulla sanità pubblica degli USA, maneggia agenti biologici in un laboratorio virologico di massimo contenimento.

Si tratta ovviamente di un’affermazione del tutto falsa, studi accreditati su riviste peer–review spiegano infatti che questo terribile virus è il risultato di una zoonosi partita dalle scimmie e poi diffusasi attraverso diversi “spillover” in Africa. Un attenta analisi dell’articolo sul Patriot evidenzia tuttavia come il tutto sia una “misura attiva” creata dal KGB. Il testo, infatti, ha numerose forme linguistiche che tradiscono come la lettera non sia stata scritta da persone di madre lingua, ma, con molta probabilità, appositamente tradotta. Inoltre è assodato, attraverso la testimonianza in un processo tenutosi a Londra dell’ex spia russa Ilya Dzhirkvelov, che il Patriot era un giornale in qualche modo finanziato ed utilizzato per altre campagne di questo tipo:

Los Angeles Times, 9 agosto 1987

2 – Piazza Dzerzhinsky (oggi Lubyanka) a Mosca, dove si trovava il quartier generale del KGB: se la diffusione del virus dell’HIV ha avuto inizio in Africa, quella della disinformazione ha avuto inizio probabilmente qui.

La pubblicazione sul Patriot non ebbe un grande seguito ma creò comunque un importantissimo precedente che fu più volte invocato. Un documento ufficiale del Dipartimento di Stato Americano di quegli anni (“Soviet Influence Activities: A Report on Active Measures and Propaganda, 1986–87” agosto 1987 ), pur riportando il titolo ed il nome della testata, non fa riferimento ad una data corretta di pubblicazione nè al numero di pubblicazione del giornale. Tutto questo dimostra come il governo americano non fu in grado all’epoca di reperire una copia del giornale pur essendo sicuro della sua pubblicazione. Il famoso “Dossier Mitrokhin”[ref]Col nome di archivio (o dossier) Mitrokhin ci si riferisce ai materiali che l’ex funzionario del KGB, Vasilij Nikitič Mitrochin raccolse durante la sua attività e poi divulgò in tre volumi.[/ref] riassume efficacemente in un paragrafo la vicenda aggiungendo ulteriori dettagli:

C. Andrew, Vasilij Mitrokhin The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World (2005)

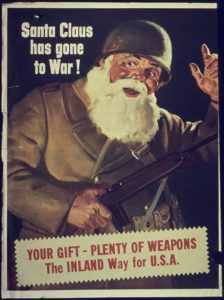

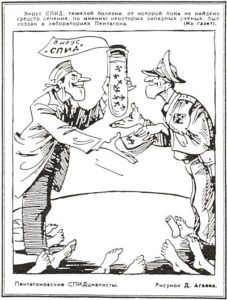

L’inizio della diffusione su grande scala può comunque avere come punto di riferimento l’articolo del settimanale sovietico Literaturnaya Gazeta del 30 Ottobre 1985 (sopra) che riporta “letteralmente” quanto stampato sul Patriot. Questa pubblicazione può essere ritenuta a tutti gli effetti il “paziente zero” di un’epidemia mediatica che ha coinvolto tutto il mondo e ha consolidato un vero e proprio mito–leggenda ancora oggi difficile da debellare. Il culmine della campagna di disinformazione si ebbe comunque con la pubblicazione di una vignetta sul quotidiano Pravda (Правда) il 31 ottobre 1986. Nel disegno era raffigurato un “medico” che consegna, dietro pagamento in dollari, la fiala di un virus ad un militare (da notare che il virus ha la forma di piccole svastiche!), mentre a terra è possibile vedere numerosi piedi distesi a simboleggiare le vittime di questo terribile retro–virus. Dopo il mutato periodo politico e l’avvento della Glasnost’ si ebbe un parziale arresto della campagna di disinformazione: la falsa notizia, come sappiamo, fu «ufficialmente ripudiata».

Christopher Andrew e Vasilij Mitrokhin, The Sword and the Shield (1999), pag. 244–245.

5 – Fort Detrick, Maryland: edificio del U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID). Qui, secondo il mito, sarebbe stato “fabbricato” il virus dell’HIV.

La ricerca storica contemporanea si sta ora focalizzando sulla figura di Jakob Segal e sul ruolo giocato dalla STASI come propagatrice della campagna di disinformazione ideata dal KGB. Se è infatti ormai assodato l’origine e lo scopo iniziale dell’operazione “Infektion” creata dal KGB, non altrettanto possiamo dire della STASI, la polizia segreta dell’ex-DDR e se abbia o meno fatto parte del presunto “pseudo complotto”. Ci troviamo infatti dinanzi alle prove di un complotto per la propaganda di uno “pseudo-complotto” attribuito falsamente ad uno “pseudo-complotto”: un perverso gioco di parole che riesce a malapena a delineare il gioco sottile di rimandi, falsità e disinformazione oramai quasi impossibili da dipanare.

Il Prof. Dr. Erhard Geissler, in un suo articolo su Pubmed dal titolo “Disinformation squared: was the HIV-from-Fort-Detrick myth a Stasi success?”,[ref]Geißler, Dr. Erhard, RH Sprinkle: Pubmed, Autunno 2013 (op. cit. )[/ref] parla di “disinformazione al quadrato”. Il leggendario Markus Wolf[ref]Markus Johannes Wolf (1923 – 2006), è stato un agente segreto delle repubblica democratica tedesca, vicedirettore del Ministero per la Sicurezza di Stato dal 1954 al 1989 nonché fondatore e direttore, per lo stesso organismo, dell’Hauptverwaltung Aufklärung o HVA, organismo deputato a coordinare le attività di spionaggio e di intelligence al di fuori del Paese.[/ref] in un suo articolo, scritto in occasione di un dibattito sulla simulatio a Milano, descrive nel dettaglio l’operato della divisone “provvedimenti attivi” che aveva lo specifico compito, come abbiamo visto, di diffondere attraverso radio e giornali notizie false. Tale operato serviva a screditare pubblicamente il blocco occidentale con evidenti vantaggi politici sul piano internazionale. Questo era proprio quello che si voleva fare tramite l’assurda notizia dell’AIDS come arma di distruzione di massa; quello che più colpiva era che personaggi famosi come il biologo Jakob Segal erano stati manipolati insieme a scrittori ed intellettuali proprio per contribuire ingenuamente alla diffusione della notizia.

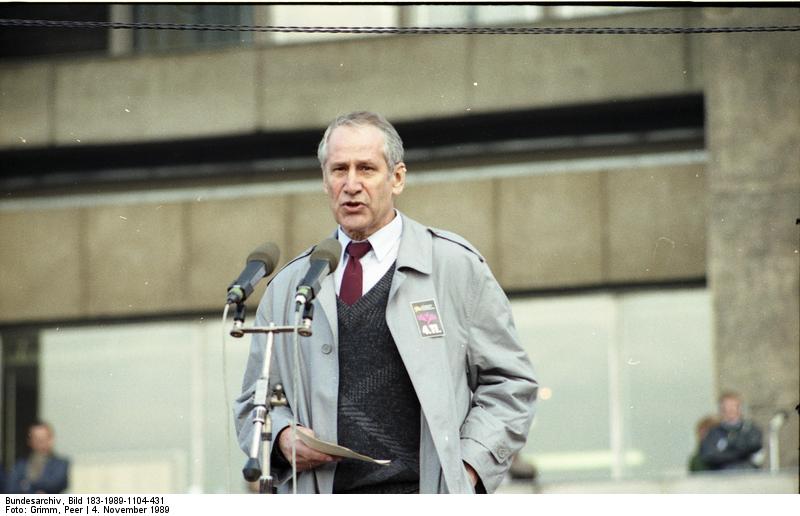

6 – Berlino, 1989: Markus Wolf in Alexanderplatz. All’epoca era vicedirettore del Ministero per la Sicurezza di Stato della Germania Est (Bundesarchiv).

Nel libro L’uomo senza volto di Wolf (ed. Rizzoli, 1997) viene raccontato come veniva creata una “misura attiva” e si resta veramente sconcertati di come i mezzi di comunicazione siano così vulnerabili a contaminazioni esterne tese a screditare un blocco politico. Ecco dunque, per esempio, un breve estratto del citato articolo di Wolf:

Un esempio particolarmente significativo di come alcune menti di proposito si rendano indipendenti e di come i maestri della disinformazione non riescano più a distinguere l’invenzione dalla realtà è il caso della pubblicazione circa la provenienza del virus dell’AIDS. Più o meno quando il mio congedo dal servizio era imminente, nell’autunno del 1986, la divisione per i “provvedimenti attivi” ricevette dal suo partner del servizio informazione sovietico del materiale con l’indicazione di contribuire alla sua diffusione in Occidente. Diceva che il virus HIV era stato coltivato in un laboratorio segreto di tecnologia genetica negli Stati Uniti e il suo effetto sperimentato su alcuni detenuti, dapprima era stato trasmesso all’esterno e poi nel resto del mondo. Quasi contemporaneamente a questo consiglio proveniente da Mosca il famoso biologo Jakob Segal con sua moglie, l’immunologa Lilly Segal pubblicava un lavoro su “AIDS: natura e origini”, in cui venivano provate le stesse affermazioni suffragate nei dettagli da numerosi argomenti scientifici. Bastò un’intervista dello scrittore Stefan Heym, residente a Berlino Est e considerato spesso e volentieri come dissidente in Occidente, con il professor Segal su un giornale di Berlino Ovest e tali argomentazioni trovarono la strada verso il pubblico. La reazione sia tra gli scienziati che tra i lettori fu violenta. L’ambasciatore americano a Berlino si vide costretto a scrivere una lettera di protesta. Gli argomenti dei Segal, in sostanza, facevano emergere il fatto che il virus HIV non poteva assolutamente provenire dall’Africa tanto meno attraverso i morsi dei cercopitechi, bensì attraverso la manipolazione genetica di un laboratorio P-4 in un edificio 550 rigorosamente schermato a Fort Detrick nello stato del Maryland. L’argomentazione sembrava essere convincente anche se alcuni retrovirologi contestarono immediatamente la possibilità della combinazione dell’HIV, secondo il campione presentato da Segal, e la forza probatoria della sua catena indiziaria. Io, come la maggior parte dell’opinione pubblica, diedi per scontata la probabilità di questa tesi. Perché gli Stati Uniti avrebbero dovuto comportarsi nella ricerca delle armi biologiche diversamente da come si comportarono negli esperimenti dimostratisi radioattivi che furono condotti per trent’anni su circa 700 uomini, tra i senza tetto, i detenuti “volontari”, i pazzi? Intanto pare che la catena indiziaria dei Segal fosse stata fatta saltare e che un alto ufficiale del KGB abbia rivendicato il diritto sulla paternità spirituale dì questo provvedimento attivo. Rimase oscuro anche a me e lo è tuttora, chi in questo caso ingannò deliberatamente e chi si fece ingannare. L’Occidente non risultò colpevole di tali inganni.

Il Venerdì di Repubblica, tratto da un articolo di KOS nº 151, pp. 44–45, 47, 49.

Come possiamo valutare quanto riportato da Markus Wolf? Ci fu da parte della STASI un aiuto alle teorie del biologo Jakob Segal? Fu manipolato o semplicemente lasciato libero di perpetuare le sue pseudo–teorie? I dati storici sono in questo caso contrastanti e non possono fornirci un quadro chiaro della situazione. Jakob Segal (con sua moglie Lilli) fu l’unico biologo della DDR a sostenere, fino alla sua morte a Berlino, la teoria della creazione dell’AIDS in USA arrivando a teorizzare l’incrocio di due virus come il VISNA e l’HTVL I. Intervistato dichiarò di non aver mai collaborato con la STASI in nessun modo. Tuttavia due ex spie della STASI nel loro libro Auftrag Irreführung. Wie die Stasi Politik im Westen machte (Carlsen Verlag, Hamburg 1992) lo accusarono di essere uno dei primi “propagatori” della leggenda. I documenti ritrovati descrivono però un diverso scenario: più volte Segal tentò di far accreditare la propria teoria che non trovò comunque un riscontro politico.

7 – Nuovi casi e decessi da AIDS negli USA tra il 1980 e il 2014: dati da Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “HIV Surveilabnce Report”, vol. 13-24.

Questa che potrebbe sembrare una semplice guerra di informazioni senza alcuna rilevanza sulla salute pubblica ha avuto invece numerose e gravi ripercussioni sulla realtà. Uno studio dal titolo “Are HIV/AIDS Conspiracy Beliefs a Barrier to HIV Prevention Among African Americans?” ha dimostrato come la diffusione della falsa notizia, riguardo la creazione in laboratorio del virus dell’AIDS, abbia spinto incredibilmente buona parte della popolazione afro–americana a non usufruire di misure di prevenzione o a non diminuire comportamenti a rischio di contagio. Inoltre secondo lo studio “Conspiracy Beliefs About the Origin of HIV/AIDS in Four Racial/Ethnic Groups”, statistiche su ben quattro gruppi etnici riportano una alta diffusione di teorie cospiratorie riguardo all’uso del AIDS come arma per un ipotetico “genocidio” razziale. Numerosi “negazionisti” dell’HIV–AIDS usano ancora oggi derivazioni dell’originale erronea informazione per propugnare le più disparate e pseudoscientifiche teorie. È necessario quindi comprendere quali siano i meccanismi che hanno reso possibile la propagazione di tale disinformazione per tentare di arginare il suo diffondersi. Quello che per ora può essere ritenuto l’unico incredibile risultato che supera lo spazio ed il tempo è, come riporta nel suo saggio Thomas Boghart, che: «(L’) intelligence del blocco sovietico ha creato un mostro che è sopravvissuto ai suoi stessi creatori.[ref]Da Studies in Intelligence, Dic. 2009 (op. cit.)[/ref]» [endmark] [references class=”compact” /]

Bibliografia e fonti

- Labanti, Roberto “Di spie, di cospirazioni e di epidemie” CICAP, 28-11-2014. Web

- Gillette, Robert “AIDS: A GLOBAL ASSESSMENT: Soviets Suggest Experiment Leaks in U.S. Created the AIDS Epidemic” Los Angeles Times, 9 agosto 1987.

- Mitrokin, Vasilij, C. Andrew The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World Penguin, 2005.

- Mitrokin, Vasilij, C. Andrew The Sword and the Shield Basic Books, 1999. Pag. 244–245.

- “AIDS as a biological weapon” IIP Digital. U.S. Department of State, 14 gennaio 2015.

- Geissler, Dr. Erhard “Qudratdesinformation selbst durch die BStU“

- Geissler, Dr. Erhard, RH Sprinkle “Qudratdesinformation selbst durch die BStU“ Pubmed, Autunno 2013.

- Boghardt, Thomas. 2009. “Operation INFEKTION: Soviet Block Intelligence and Its AIDS Disinformation Campaign.” in Studies in Intelligence – Journal of the American Intelligence Professional (CIA), Dicembre 2009 Vol.53 nº 4, pp. 1–24. CIA.

- Selvage, Douglas, Christopher Nehring Die AIDS-Verschwörung. BStU, 2014. ISBN 978-3-942130-76-9

- Geissler, Dr. Erhard “The AIDS Myth at 30” International Journal of Virology and AIDS, 3 marzo 2016.

- “Soviet Influence Activities: A Report on Active Measures and Propaganda, 1986 – 87” United States Department of State, agosto 1987.

- Bogart, Laura M., PhD, Sheryl Thorburn, PhD “Are HIV/AIDS Conspiracy Beliefs a Barrier to HIV Prevention Among African Americans?” JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, Vol 38 nº2, 1 febbraio 2005.

- Ross, Michael W, E. James Essien, Isabel Torres. “Conspiracy Beliefs about the Origin of HIV/AIDS in Four Racial/Ethnic Groups” JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, Vol 41 nº3, marzo 2008. Pag 342–344. (in NCBI).

Ringraziamenti

Un grazie speciale va alla Dott.ssa Graziella Morace che ha corretto le prime bozze di questo articolo ed a Roberto Labanti che, oltre a trovare l’articolo originale scritto sulla rivista KOS, mi ha fornito preziosi consigli sulle diverse fonti.

Immagini

Copertina: © Andreas Gradin / Fotolia.

-

- 1987 c.a [PD] CDC / U.S. National Library of Medicine.

- Mosca 1966, RIA Novosti archive / Valeriy Shustov [CC-BY-SA 3.0] Commons.

- Literaturnaya Gazeta, 30 Ottobre 1985.

- Pravda, 31 Ott. 1986.

- Fort Detrick, 2008 U.S. Army [PD] Commons.

- Berlino 1989, Bundesarchiv / Grimm, Peer [CC-BY-SA 3.0] Commons.

- 2014, [PD] Commons.

Articolo già pubblicato su Medium l’8–6–2016 e riadattato per Laputa per concessione dell’autore.

[mapsmarker marker=”229″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”480″ panel=”false”]

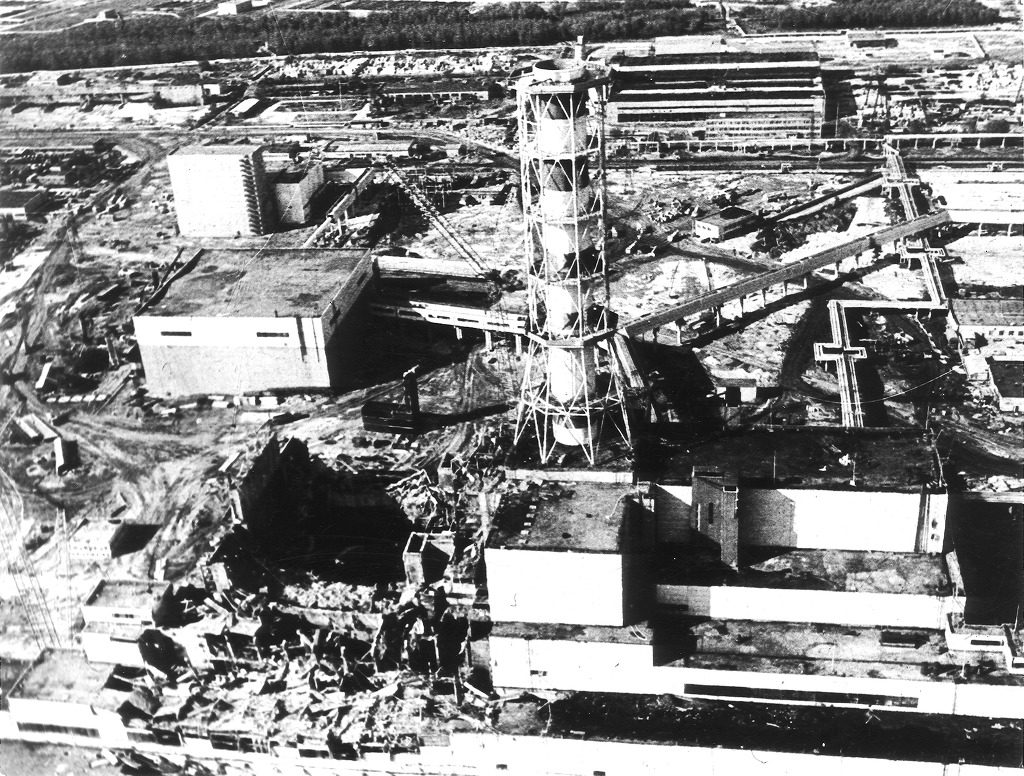

La notte tra il 25 ed il 26 aprile 1986 il reattore numero 4 della centrale elettronucleare di Černobyl’ esplose, proiettando nell’atmosfera vapori e polveri altamente radioattive: fu il più disastroso incidente mai verificatosi in una centrale nucleare e uno degli unici due classificati al massimo livello della scala INES dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica: l’altro è quello di Fukushima del 2011.

Quello che, a stare alle dichiarazioni dei fisici, sarebbe potuto accadere al massimo una volta in 10.000 anni, adesso è accaduto. Diecimila anni si sono fusi in questa giornata. La legge delle probabilità ci ha fatto capire che intende essere presa sul serio.[ref name=”guasto”]Wolf, Christa Guasto — notizie di un giorno. Roma: Edizioni E/O , 1997. Pag. 34 e 47. ISBN 88-7641-308-1[/ref]Christa Wolf, scrittrice della Repubblica Democratica Tedesca

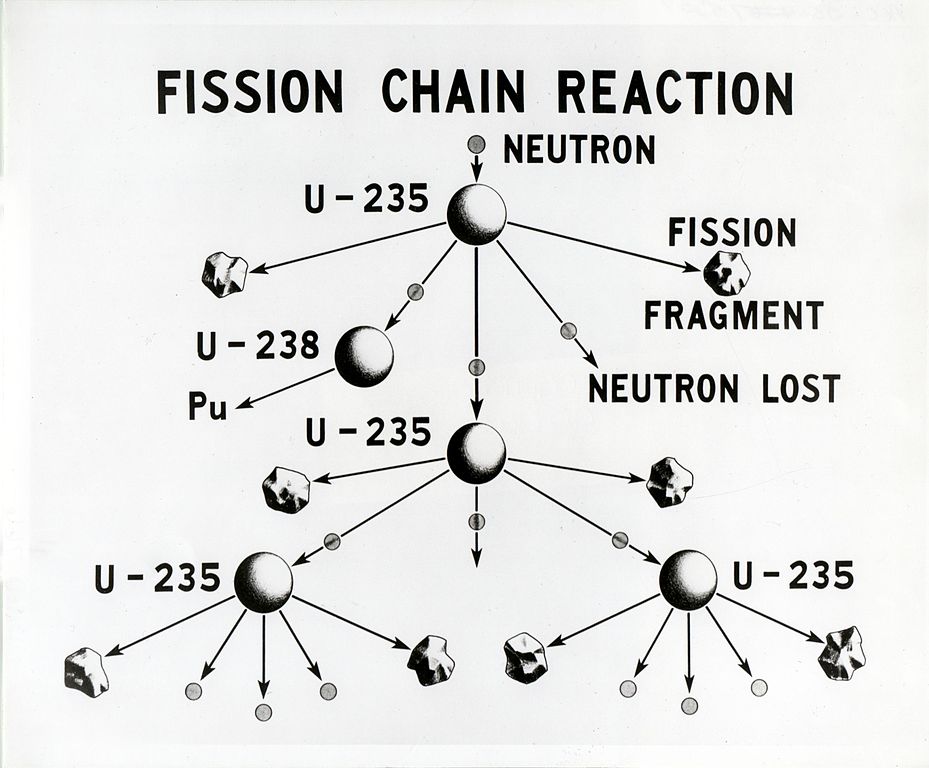

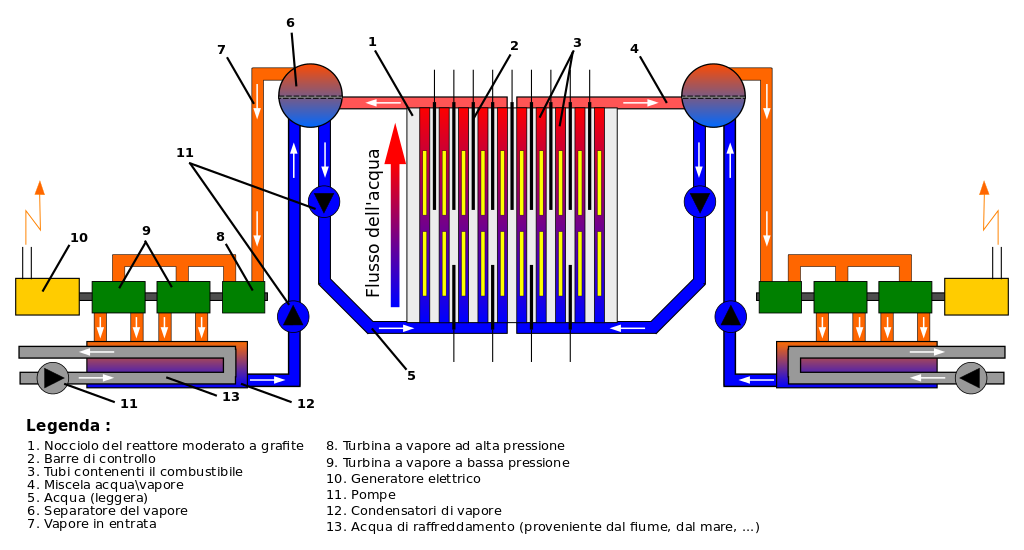

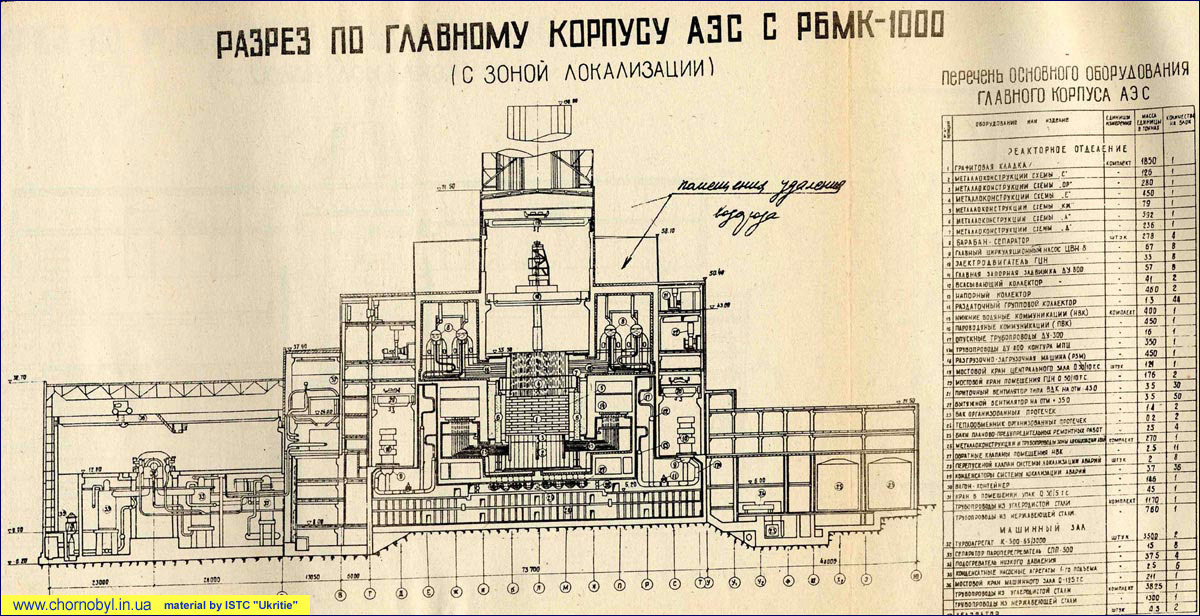

Il principio di funzionamento di una centrale atomica non è molto diverso da quello di una centrale idroelettrica o a vapore: ci sono delle grosse turbine che, girando, azionano enormi generatori di corrente. Anziché la forza dell’acqua imprigionata in una diga, o il vapore prodotto dalla combustione del carbone, del gas o anche della spazzatura, si impiega il vapore prodotto dall’acqua di raffreddamento di un reattore nucleare a fissione. Esistono diversi tipi di reattori, quello impiegato a Černobyl’ è del tipo RBMK (acronimo per Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj, ovvero “reattore di grande potenza a canali”), raffreddato ad acqua e moderato a grafite. Non inganni il termine moderato, che nell’uso comune ha un significato differente: in fisica un “moderatore” è un materiale che ha la funzione di rallentare i neutroni veloci prodotti dalla fissione, in modo da aumentare la loro efficacia nel colpire e spezzare un atomo fissile.

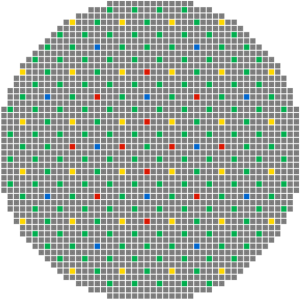

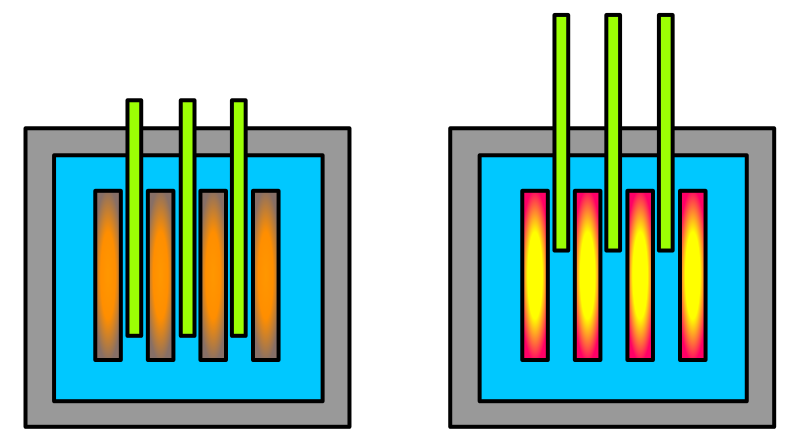

Il moderatore, in pratica, è necessario per aumentare il numero di fissioni all’interno del nocciolo, facendo sì che la reazione a catena sia in grado di autosostenersi: quando ciò avviene, si dice che il sistema è “critico” (curiosa l’inversione semantica secondo la quale moderare significa aumentare e una condizione detta critica è invece desiderabile, anzi perseguita mediante accorgimenti tecnici). Per evitare che la reazione aumenti in modo incontrollato, con conseguenze disastrose, si usano “barre di controllo”[ref]Dette anche “barre di moderazione”: nell’articolo evitiamo questo termine per evitare confusione con il “moderatore” che ha funzione opposta.[/ref] mobili fatte di un materiale metallico che a differenza del moderatore ha una elevata capacità di assorbire i neutroni lenti, riducendone quindi la capacità di colpire un atomo fissile: l’equilibrio tra la quantità di moderatore e la quantità di assorbitore (o “veleno”) mantiene la reazione allo stato critico. Il nocciolo del reattore RBMK è quindi un grande cilindro di grafite che funge da moderatore, attraversato da canali paralleli (da qui la definizione di “reattore a canali”) dentro i quali sono disposte alternativamente le barre di combustibile fissile, in questo caso ossido di uranio arricchito al 2% con uranio-235, e le barre di controllo mobili di boro (un semimetallo[ref]Elemento con proprietà intermedie tra quelle dei metalli e dei non metalli.[/ref]), oltre a qualche barra di uranio-238 che veniva così arricchita per la produzione di plutonio destinato alle armi nucleari. Questi canali sono attraversati dall’acqua “leggera” ovvero comune acqua, così detta in contrapposizione all’acqua arricchita con deuterio, detta “pesante”, utilizzata come moderatore in altri tipi di reattori nucleari.

L’acqua assorbe l’enorme calore prodotto dalla reazione trasformandosi in vapore, che viene convogliato sotto pressione alle turbine a due stadi per la produzione di energia elettrica. Il vapore esausto viene raffreddato in uno scambiatore, che dissipa il calore residuo nell’acqua fredda proveniente dal fiume. I due circuiti restano separati: il vapore così raffreddato diventa acqua bollente che ritorna nel reattore per un nuovo ciclo, mentre l’acqua del fiume — se tutto è andato bene — è calda ma priva di radioattività e può essere reimmessa nell’ambiente. A Černobyl’ l’acqua è ovviamente prelevata dal Pryp’jat’ e prima di tornare nel fiume, viene raffreddata in un apposito stagno dove dal 1979 si alleva pesce destinato all’industria alimentare, immesso poi sul mercato (come evidenzia una rapporto del KGB del 1981) senza alcun controllo.

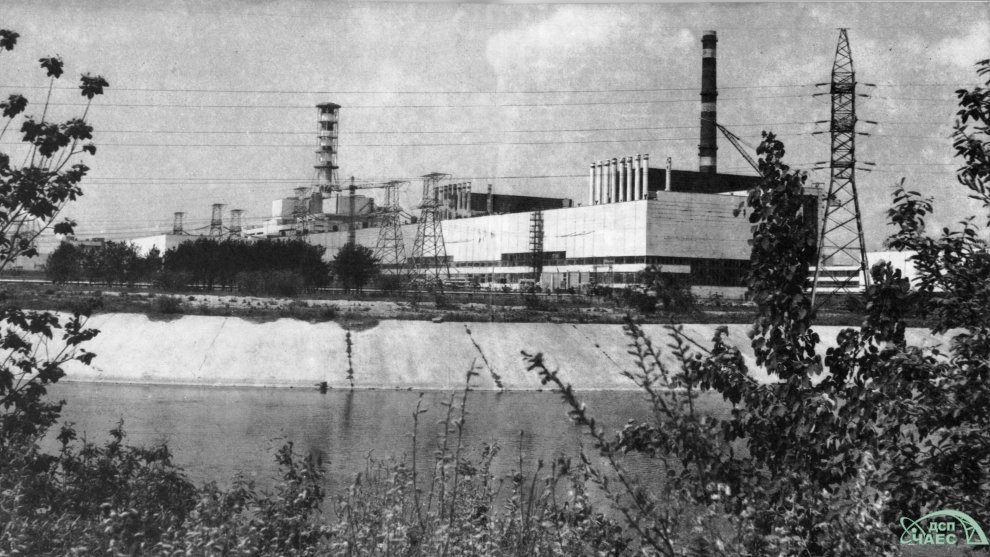

4 – Centrale “V.I. Lenin” di Černobyl’ nel 1984: in primo piano lo stagno di raffreddamento (chnpp.gov.ua).

Ore 1:06 del 25 aprile 1986. È notte fonda a Pripjat’, mentre alla centrale si dà inizio alla procedura. Il reattore è alla potenza massima di 3200 megawatt termici; in preparazione al test viene avviato un programma di regolazione controllato dal computer che ridurrà lentamente la potenza fino al 50%, ovvero 1600 MW. Per regolare la potenza di un reattore nucleare si agisce sulle barre di controllo mobili: alzandole, sfilandole cioè dal nocciolo, diminuisce la quantità di moderatore che assorbe i neutroni lenti o “termici”; la reazione a catena aumenta quindi di intensità. In questo caso si dice che il sistema è “supercritico”. Interrompendo l’estrazione delle barre, la cui velocità deve essere determinata in fase di progetto per evitare reazioni impreviste, il sistema si stabilizza sulla potenza desiderata. Quando si vuole ridurre la potenza si reintroducono le barre di controllo, che assorbendo i neutroni lenti riducono l’intensità della reazione fino a spegnerla. Queste barre sono quindi anche il primo sistema di sicurezza attivo di un reattore a fissione: qualora gli strumenti rilevassero un valore anomalo (temperatura, potenza, pressione, radioattività) una serie di dispositivi ne provocherebbe l’inserimento automatico, spegnendo rapidamente il reattore anche senza l’intervento umano.

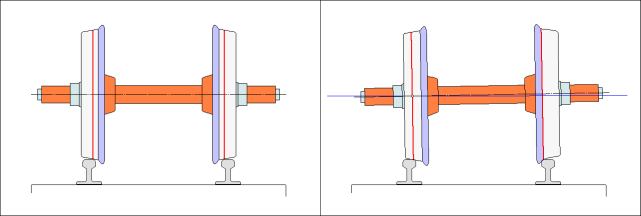

5 – Rappresentazione schematica del funzionamento delle barre di controllo: a sinistra le barre sono abbassate nel nocciolo e assorbono una maggiore quantità di neutroni, rendendo il reattore “sottocritico” (la potenza diminuisce); a destra sono sollevate e lasciano che una maggiore quantità di neutroni alimenti la reazioni a catena, in questo caso il reattore è “supercritico” (la potenza aumenta). Il reattore è “critico” quando la quantità di neutroni non catturati dalle barre è esattamente quella necessaria a mantenere la potenza stabile.

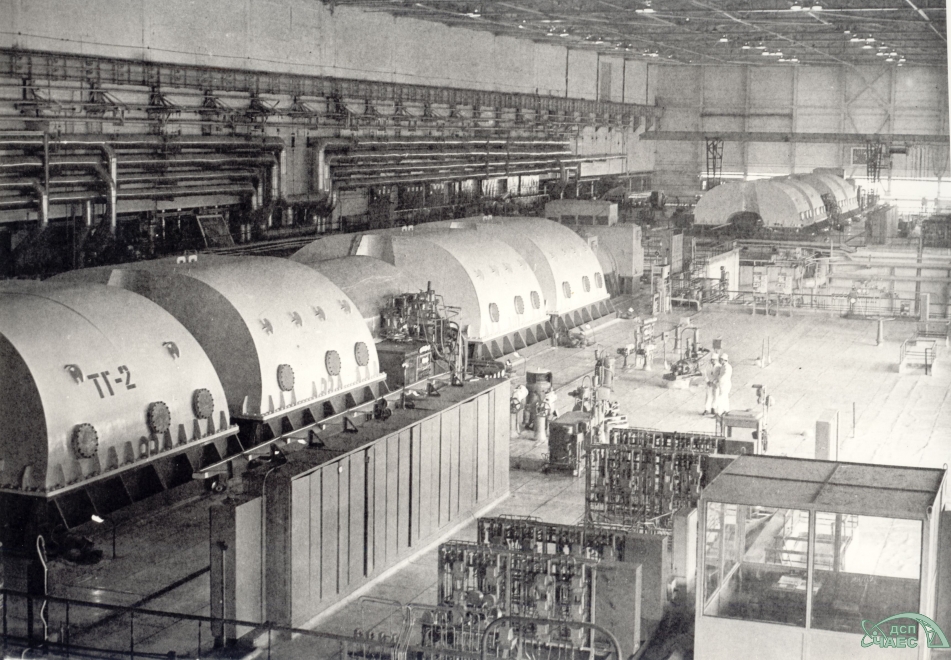

In realtà si tratta appunto di una leggenda: le barre di sicurezza erano azionate da un circuito elettromeccanico[ref]Fermi, Enrico “Experimental production of a divergent chain reaction“. 1951.[/ref] ma l’immagine pionieristica dell’uomo con l’ascia rende efficacemente l’idea di come funzioni l’arresto di emergenza di un reattore nucleare. Ma c’è un problema. Un reattore di potenza come l’RBMK non può mai essere totalmente “spento” come può esserlo un motore o un televisore: il combustibile fissile continua a produrre una grande quantità di calore che deve essere evacuato mantenendo in circolazione il liquido refrigerante, che nel RBMK è acqua. Per garantire un raffreddamento sufficiente, le 8 pompe elettriche di circolazione richiedono ben 5,5 megawatt, una potenza enorme ma che a pieno regime è appena lo 0,5% dell’energia prodotta dai turbogeneratori. A reattore spento, o in caso di rottura dei tubi del vapore in pressione, l’alimentazione alle pompe viene a mancare e devono quindi subentrare i generatori diesel di emergenza: questi però impiegano circa 60–75 secondi per arrivare a regime e qualora lo spegnimento fosse improvviso (scram) questo gap temporale potrebbe causare il surriscaldamento del nocciolo, con pericolose implicazioni di sicurezza. L’idea è quindi di verificare se il girante della turbina, prima di fermarsi, sia in grado di produrre per inerzia l’energia sufficiente ad alimentare le pompe di raffreddamento e i sistemi fondamentali per almeno 40–50 secondi, abbastanza per un passaggio sul filo del rasoio all’alimentazione di emergenza. Il precedente test sul reattore nº 3 si era svolto senza incidenti, ma aveva dimostrato che l’inerzia non era sufficiente e si era intervenuti migliorando i regolatori di tensione, che ora devono essere sottoposti a nuova verifica.

7 – Centrale di Černobyl’, sala dei turbogeneratori (chnpp.gov.ua).

Ore 3:47. Secondo la ricostruzione della World Nuclear Association, a quest’ora il livello del 50% viene raggiunto e la riduzione di potenza si arresta.[ref name=”wna”]cfr. World Nuclear Association (op. cit.)[/ref] Avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta al di sotto dei 1000 MW, ma a causa di un guasto ad un’altra centrale elettrica regionale l’ente gestore della rete[ref]Il cosiddetto “controllore” o “dispacciatore”.[/ref] chiede alla centrale “V.I. Lenin” di non ridurre ulteriormente la potenza per non lasciare scoperta l’area di Kiev: è venerdì e le fabbriche avranno bisogno di energia elettrica. Viene quindi fissato un nuovo orario, la una della notte successiva. Almeno, questa sarebbe stata la spiegazione ufficiale fornita dalla commissione d’inchiesta federale condotta da Valeriu Alexandrovici Legasov per giustificare un grave errore amministrativo, cioè che il test fosse lasciato al turno di notte quando l’organico era inferiore e il personale stanco o non addestrato. Legasov, considerato un valente accademico e persona dalla moralità irreprensibile,[ref name=”pavel”]cfr. Nică (op. cit.)[/ref] si suiciderà però nel giorno del secondo anniversario dell’incidente, il 26 aprile del 1988.

8 – Piloni della rete elettrica a Černobyl’ (Commons)

Ore 14:00. Il sistema di raffreddamento di emergenza viene escluso per evitarne l’intervento automatico, che vanificherebbe il test. Questo passaggio è previsto dalla procedura e non sarà tra le cause dirette dell’incidente.[backref name=”wna” /] Quello del raffreddamento, a ben vedere, non era nemmeno il problema principale: il vero responsabile del disastro sarebbe stato il cosiddetto “coefficiente di vuoto positivo”, una caratteristica tipica del reattore RBMK. Come abbiamo visto l’elemento moderante è necessario a rallentare i neutroni affinché siano in grado di alimentare la fissione. Se il moderatore è la stessa acqua di raffreddamento, quando questa arriva all’ebollizione viene sostituita dal vapore, che ha minore capacità moderante, e la reazione diventa immediatamente sottocritica fino a spegnersi o a stabilizzarsi su una potenza inferiore. Così, se il nocciolo si surriscalda o si verifica una perdita di liquido, il reattore si spegne: il “coefficiente di vuoto” in questo caso è negativo ed è un fattore di sicurezza intrinseco. Ma non è il caso del reattore RBMK che, invece, è moderato a grafite che è un materiale solido. Se viene a mancare l’acqua di raffreddamento, per ebollizione o perdita, il moderatore resta dove si trova continuando ad alimentare la reazione in un reattore che si sta surriscaldando. Né è possibile “svuotare” la grafite semplicemente aprendo un rubinetto. Inoltre l’acqua leggera ha un blando potere di assorbire i neutroni, tolto il quale la frittata è presto fatta: in questo caso si dice che il coefficiente di vuoto è positivo. Perché si scelse di usare un sistema così instabile per costruire in un reattore tanto potente? In gran parte per ridurre i costi, seppure a discapito della sicurezza. Un nocciolo in grafite, materiale più efficace come moderatore rispetto all’acqua pesante, consentiva di usare come combustibile l’uranio “lievemente arricchito” (SEU[ref name=”seu”]SEU, Slightly Enriched Uranium.[/ref]), con una concentrazione di uranio-235 non superiore al 2%, meno costoso di quello con gradi di arricchimento più elevati. Inoltre non c’era bisogno di utilizzare acqua “pesante” come moderatore, ma solo la più economica acqua leggera per il raffreddamento.

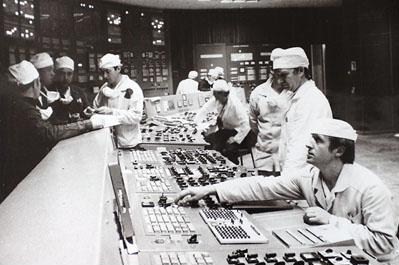

Ore 23:10. Su Pripjat’ è scesa la notte. La domanda di energia elettrica è inferiore e la procedura di riduzione della potenza può riprendere. V. P. Bryukhanov, il direttore della centrale, sta dormendo tranquillo nel suo appartamento nel centro della città, nel palazzo della nomenklatura che si affacciava su piazza Lenin. Gli incarichi importanti venivano spesso attribuiti in base alle logiche del partito più che a quelle del buonsenso o della necessità: il direttore, ad esempio, proveniva da impianti tradizionali e non aveva esperienza di impianti nucleari, come il capo ingegnere Nikolaj Fomin. Il vicecapo ingegnere responsabile dei reattori 3 e 4, Anatolij Djatlov, aveva esperienza con i piccoli reattori ad acqua pressurizzata installati sui sottomarini. Qui si trattava di tenere a bada un mostro migliaia di volte più potente: un demone, come quel Černobog della mitologia slava, oscura divinità il cui nome (“dio oscuro”) contiene la stessa radice čĭrnŭ (nero) da cui anche Černobyl’, che significa “erba nera”.[ref]Riferimento all’artemisia (Artemisia vulgaris), pianta erbacea molto comune nella zona[/ref]

10 – Centrale di Černobyl’, sala del reattore nº1 (chnpp.gov.ua).

Ore 24:00. Cambio del turno: il personale della notte prende servizio. Il supervisore Yuri Tregub viene sostituito dal collega Aleksandr Akimov alla “guida” del reattore, ma rimane sul posto. Al contrario di quella diurna però, la squadra della notte non era stata adeguatamente istruita alla procedura del test: da programma, avrebbero dovuto solo prendere in carico un reattore spento dal pomeriggio. Come gli “accudienti”, ovvero coloro che prendono in custodia la locomotiva a vapore durante le soste e non devono necessariamente avere l’esperienza del fuochista che conduce la caldaia in corsa.

Ore 00:28 del 26 aprile 1986. La potenza del reattore è scesa a 500 MW, quando le norme di sicurezza vietano il funzionamento prolungato al di sotto dei 700 MW perché l’instabilità del RBMK a bassa potenza è nota. L’operatore, l’ingegnere Leonid Toptunov, trasferisce il controllo dal sistema automatico “locale” (LAC) che controlla 12 barre, inefficace a potenza ridotta, a quello “globale” che agisce sulle altre 167 ma senza impostare sul computer il valore minimo da raggiungere.[ref]Altieri, pag. 45 (op. cit.)[/ref]

Grave errore, o forse un malfunzionamento del computer: la potenza precipita pericolosamente a 30 MW. Toptunov tenta di riguadagnare potenza estraendo le barre di controllo, ma il reattore è “avvelenato” dallo xeno-135, un prodotto di fissione che si accumula nel reattore quando si diminuisce repentinamente la potenza. In realtà questo viene prodotto anche durante il normale funzionamento dal decadimento dello iodio-135, ma viene eliminato dallo stesso processo di fissione poiché, assorbendo neutroni, diventa xeno-136 che è stabile. A bassa potenza o a reattore spento il flusso di neutroni viene a mancare e lo xeno-135 si accumula nel reattore. Assorbendo i pochi neutroni in circolazione agisce più o meno come le barre di controllo, limitando la reazione a catena fino a spegnerla. Il che, però, costituisce un serio problema perché falsa le letture degli strumenti, mascherando la normale reattività del nucleo, ma poi decade naturalmente liberandone di nuovo la potenza: è come avere delle barre di controllo supplementari invisibili, che si dissolvono lentamente. Per questo quando viene spento un reattore è necessario attendere due o tre giorni perché lo xeno-135 (che ha un tempo di dimezzamento di poco più di 9 ore) porti a compimento il suo processo di decadimento naturale eliminandosi. L’ingegnere capo Djatlov, descritto dai colleghi come irascibile e duro di comprendonio,[ref]Medvedev, pag. 52 (op. cit.)[/ref] non vuole doversi giustificare con Mosca per un ritardo nel test e fa quindi pressione perché si stabilizzi il reattore in qualche modo e si prosegua con il programma, nonostante tutto suggerisca di interrompere.

-

12 – Schema del nocciolo del reattore 4.

barre di controllo (167);

barre di controllo automatiche, LAC (12);

barre di controllo supplementari, sono più corte ed entrano dal basso (32);

sorgenti di neutroni per l’accensione (12);

tubi acqua/vapore in pressione, possono contenere anche le barre di combustibile (1661).

Ore 00:43:27. Secondo la ricostruzione della World Nuclear Association[ref name=”WNA”]WNA (op. cit.)[/ref] vengono disabilitati i controlli di sicurezza dei turbogeneratori, per prevenire l’interruzione automatica del test. La turbina numero sette era già stata esclusa per convogliare tutta la pressione disponibile sulla numero otto. Altro errore, perché significava eseguire il test senza una turbina di backup.

Ore 1:00. Nonostante solo 18 barre di controllo siano inserite, il reattore avvelenato dall’accumulo di xeno-135 raggiunge a malapena una potenza di 200 MW, abbondantemente al di sotto della soglia di sicurezza. Gli operatori attivano alla 1:03 ed alla 1:07 due pompe di raffreddamento supplementari oltre alle sei già in funzione per assicurare un adeguato raffreddamento del nocciolo dopo il test. A piena potenza termica, la pressione del vapore nel nocciolo genera una forte resistenza idraulica che le pompe devono vincere per poter garantire la circolazione dell’acqua di raffreddamento. Ma a una potenza così bassa, la pressione del vapore non riesce a contrastare le pompe che finiscono per spingere 60 000 m³/ora di acqua in un impianto progettato per 45 000 m³/ora. Il circuito va in cavitazione, i tubi vibrano minacciosamente, la pressione del vapore scende ulteriormente a causa del raffreddamento lasciando posto all’acqua, la cui capacità di catturare i neutroni lenti fa diminuire ulteriormente la potenza.

Ore 1:19. Secondo Grigori Medvedev, vice-capo ingegnere del reattore nº 1 e autore del libro The Truth about Chernobyl, a questo punto il disastro poteva ancora essere evitato rinunciando al test e riducendo gradualmente la potenza fino allo spegnimento. Anche quest’ultima occasione viene sprecata: per contrastare questa ulteriore perdita di potenza dovuta all’eccesso di acqua vengono estratte ulteriori barre di controllo. I sistemi di sicurezza che avrebbero dovuto intervenire automaticamente erano già stati disattivati.

Ore 1:22:30. Restano solo 8 barre di controllo inserite nel nocciolo, quando il minimo previsto dalle norme di sicurezza è 15.[backref name=”WNA” /] Gli operatori hanno ridotto manualmente il flusso di acqua per ripristinare la pressione del vapore, il reattore sembra stabilizzarsi ma la reazione è avvelenata dallo xeno-135. Toptunov osserva perplesso una stampa del computer: i parametri che vede suggeriscono un immediato spegnimento di emergenza del reattore. Esita, in fondo il computer può sbagliare, poi riferisce ad Akimov e Djatlov. Entrambi trovano i dati inquietanti, ma Djatlov ripone piena fiducia nella solidità della tecnologia sovietica: «Ancora due o tre minuti e sarà tutto finito, muoviamoci ragazzi!». L’ingegnere elettrico addetto alle misurazioni, Gennady Petrovich Metlenko, annuncia che l’oscillografo è acceso e pronto a misurare. È il segnale.

Il demone Černobog si sveglia, e non trova nessuna gabbia a contenerlo perché tutte le barre di controllo erano state estratte.