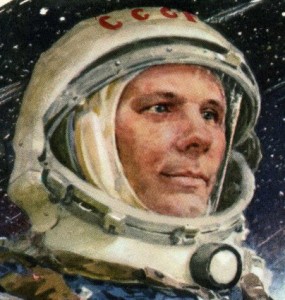

1 – Luna, 20 luglio 1969 (Apollo 11): “Buzz” Aldrin saluta la bandiera degli Stati Uniti (foto: NASA).

I primi passi di Armstrong e Aldrin sulla Luna hanno rappresentato davvero un balzo da giganti nella Storia: qualcosa considerato impossibile, il sogno vecchio di secoli dell’umanità che finalmente si realizzava con uno sforzo senza precedenti che ha coinvolto quasi quattrocentomila persone (tale era il numero di tecnici civili impegnati nel progetto Apollo). Lasciando da parte le teorie del “complotto lunare”, che sono semplicemente basate sul nulla e su cui non ci addentriamo perché altri le hanno già affrontate e smontate pezzo per pezzo, [1] affrontiamo invece gli aspetti meno conosciuti e meno “seri” dell’epopea spaziale.

2 – La famosa Fisher Space Pen modello AG-7: la penna utilizzata dagli astronauti. [CC-BY-SA-3.0]

Da tempo tramite internet si è diffuso l’aneddoto della penna spaziale e della matita: durante la corsa allo spazio infatti la Nasa e i sovietici dovettero affrontare il problema della scrittura nello spazio poiché sia le penne stilografiche sia le penne a sfera non funzionavano (sulle prime la variazione di pressione faceva spargere l’inchiostro in cabina sotto forma di goccioline, sulle seconde l’assenza di gravità avrebbe impedito all’inchiostro di fluire sino alla punta). La leggenda narra che la NASA impiegò diverse gruppi di ricerca, alcuni anni e milioni di dollari per giungere a delle penne a sfera in grado di scrivere nello spazio grazie a serbatoi d’inchiostro pressurizzato mentre i sovietici risolsero il problema semplicemente adottando…delle matite! Per quanto divertente, l’aneddoto è falso: sia gli americani sia i sovietici fin dall’inizio della corsa allo spazio usavano le matite ma anch’esse rappresentavano un problema e non da poco: le punte quando si spezzavano fluttuano nella cabina andando a infilarsi nelle apparecchiature elettriche provocando cortocircuiti; la polvere di grafite che si produce utilizzando la matita rischiava di dar vita a incendi immediati, data l’elevata presenza d’ossigeno, se entrava in contatto con le parti più calde della cabina. La soluzione non venne dalla NASA e non costò milioni di dollari: a trovarla fu Paul C. Fisher che investì (circa un milione di dollari) nella ricerca e produzione di penne a sfera spaziali ottenendo così le “Fisher Space Pen” (alcuni modelli sono tutt’ora venduti a bordo di aeromobili delle compagnie aeree di linea) che la NASA semplicemente acquistò al prezzo simbolico di 2,95 dollari l’una, entrando a far parte sin dal 1968 dell’equipaggiamento base degli astronauti, e che furono poi utilizzate anche dai cosmonauti russi. Nell’ottobre 2003 un esperimento informale a bordo della Soyuz da parte dell’astronauta Pedro Duque dimostrò che in realtà le penne a sfera “normali” funzionano anche nello spazio e questa volta, per davvero, i russi avevano capito prima degli americani che i timori teorici sul funzionamento delle biro in assenza di gravità erano infondati.

3 – Ci piace immaginare l’espressione di Armstrong mentre saluta Mr. Gorsky… (rappresentazione artistica)

Altra storia famosa è quella della misteriosa frase «Good luck, Mr. Gorski!» pronunciata da Neil Armstrong. L’aneddoto narra che l’astronauta da bambino avesse involontariamente sentito il signor Gorski chiedere alla moglie di fare del sesso orale. La risposta indignata della signora sarebbe «Te lo faccio il giorno che il ragazzino dei vicini va sulla luna!». La storica notte del 21 Luglio 1969 Armstrong si ricordò di quella lite e di quella frase e quindi augurò all’ormai anziano signor Gorski «buona fortuna». Anche in questo caso trattasi però di leggenda metropolitana: Armstrong affermò di non aver mai pronunciato quella frase ed infatti non ve n’è traccia nelle registrazioni. Per nostra fortuna però non c’è bisogno di inventare storie per trovare aneddoti strani nella storia della corsa allo spazio. Ad esempio osservando i filmati dello sbarco dell’Apollo 11 si può vedere Aldrin scendere dal scaletta e ad un certo punto prima di compiere il balzo sulla Luna fermarsi con un gamba sospesa nel vuoto: Aldrin infatti, approfittando del piano di volo che prevedeva una pausa di qualche secondo alla base della scala per controllare la stabilità, decise di passare alla storia come il primo uomo a far pipì sulla Luna.

4 – Luna, 19–20 novembre 1969 (Apollo 12). Charles “Pete” Conrad scende la scaletta del modulo lunare: è la seconda volta che l’uomo mette piede sulla Luna.

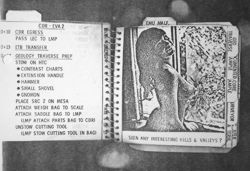

L’equipaggio dell’Apollo 12 (Conrad, Bean e Gordon) era decisamente goliardico: Charles “Pete” Conrad (foto 4) prima di fare il salto sulla Luna disse: «sarà stato piccolo per Neil ma per me è bello lungo!» Con la sua battuta Conrad ironizzava sulla sua bassa statura e dimostrava che le parole degli astronauti non erano decise a tavolino dalla Nasa: su tale questione infatti Conrad aveva fatto una scommessa con la giornalista Oriana Fallaci. Sempre Conrad insieme al collega Alan Bean, dopo due ore e mezza di escursione lunare in cui cantarono tra l’altro “Biancaneve e i sette nani” mentre raccoglievano le rocce, iniziarono a ridere a crepapelle tanto che al centro di controllo della Nasa sospettarono che fossero o ubriachi o in preda alla cosiddetta ”estasi spaziale”[2]. In realtà i due astronauti erano perfettamente lucidi solo che avevano appena trovato lo scherzo fatto dai loro colleghi, Dave Scott e Jim Irwin membri dell’equipaggio di riserva della missione. Scott e Irwin avevano inserito nelle cuff checklist (“cuff“=”polsino”: erano dei quadernetti ad anelli in carta plastificata e ignifuga, che gli astronauti portavano al polso contenente tutte le procedure da effettuare durante l’escursione lunare) delle fotocopie contenenti foto di “playmate” con tanto di didascalie che sulla falsa riga di quelle ufficiali assumevano però in calce a quelle foto tutt’altro senso.

5 – La “handcuff checklist” con Angela Dorian, Miss Settembre 1967, che ricorda di controllare la morfologia del suolo lunare: «Visto qualche collina o avvallamento interessante?»

© Eric M. Jones.

Fu così che Conrad scoppiò a ridere mentre ammirava Angela Dorian, Miss Settembre 1967, con il commento «Visto qualche collina o avvallamento interessante?» (foto 5) e Reagan Wilson, Miss Ottobre 1967, accompagnata dalla dicitura «Partner preferito per le cordate»; Bean invece ammirò Cynthia Myers, Miss Dicembre 1968, con la didascalia «Non dimenticare di descrivere le protuberanze» e Leslie Bianchini, Miss Gennaio 1969 con la nota «Rilevare le sue attività». Le cuff checklist in questione sono tuttora visibili sul sito della NASA [3] e rappresentano le prime foto osé portate su un corpo celeste. Conrad e Bean non erano gli unici spiritosi; una volta ri-agganciati al modulo di comando il loro collega Gordon non aprì il portello per farli risalire e li constrinse prima a togliersi le “sudicie” tute. Sempre durante la missione Apollo 12 gli astronauti, a turno, amavano far trovare ai propri colleghi nei posti più disparati le proprie feci: la procedura NASA infatti prevedeva, per questioni tecniche, che tali funzioni fisiologiche dovevano essere espletate in un sacchetto e conservate in un apposito armadio accanto a quello dei viveri [4]. A quanto pare Conrad era considerato il candidato numero uno a scendere come primo uomo sulla Luna ma la NASA temendo che non fosse in grado di rendere solenne il grande evento, e le relative polemiche che ne sarebbero scaturite, gli preferì Armstrong. Le preoccupazioni della NASA nascevano da quanto accaduto con la missione Apollo 10. La missione fu al centro dell’attenzione dei media televisivi[5] e l’equipaggio si prestò per dedicare attenzione anche a questo lato della missione; ad un certo punto però durante la manovra di aggancio del LEM al modulo di comando il LEM impazzì e l’astronauta Stafford iniziò a imprecare mentre lottava per riportarlo sotto controllo. In tutti gli Stati Uniti furono ritrasmesse le parole “figlio di un cane” e “figlio di buona donna” e la NASA ricevette telefonate e lettere di disappunto, nonostante fosse più che comprensibile che due uomini che lottavano con un mezzo impazzito a quattrocentomila kilometri dalla Terra non potevano certo pensare a parlare come dei Lord inglesi.

6 – Kennedy Space Center, rampa 34, 11 ottobre 1968: lancio del vettore Saturn, missione Apollo 7.

La corsa allo spazio e alla Luna fu un programma così complesso che ogni piccola cosa poteva mettere a repentaglio la missione. L’8 Marzo 1968 dopo un’ispezione sulle rampe di lancio 34 e 37 del Kennedy Space Center furono ravvisati gravi problemi di corrosione alle condotte in acciaio inossidabile. La corrosione era dovuta all’effetto combinato di cloruro, che faceva parte dell’ambiente di lancio, e dell’acido urico proveniente dal personale impiegato sulle rampe di lancio che, non avendo toilette a disposizione, non aveva altra scelta che urinare direttamente dalla torre. Un’altra volta invece, sempre sulla torre di lancio, il rilevatore di perdite d’idrogeno si attivò innescando i sistemi di sicurezza a pioggia d’acqua causando milioni di dollari di danni. Il rapporto sull’incidente stabilì che ad attivare il rilevatore fu «l’emissione gassosa di un robusto ingegnere» impegnato a cambiare una componente nelle vicinanze.

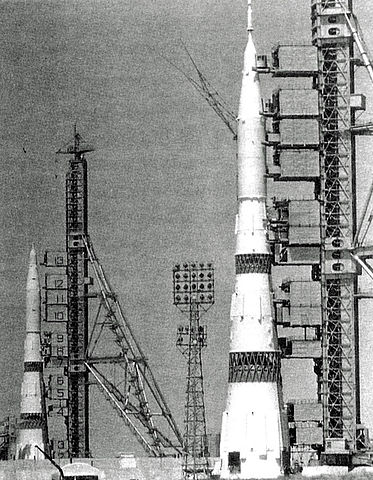

7 – Due lanciatori sovietici N-1 “Hercules” sulla rampa di lancio al cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan (1969-1971 c.a)

I sovietici in compenso avevano problemi ben peggiori che la pipì o le emissioni gassose. Dopo essere stati a lungo i primi della classe, il loro programma spaziale si arenò infatti sulla costruzione di un razzo capace di far arrivare un equipaggio sulla Luna. Il progetto segreto N1-L3 fu un fallimento totale: al primo lancio (21 febbraio 1969) il razzo esplose dopo 66 secondi; al secondo (3 luglio 1969), dopo essersi sollevato di 200 metri il computer di bordo notò un’avaria in un motore e per sicurezza pensò bene di spegnere anche gli altri 29 facendolo così ricadere al suolo con le sue 2600 tonnellate di propellente, dando luogo alla più violenta esplosione della storia della missilistica. Anche i successivi due lanci (1971-1972) effettuati dopo lo sbarco americano sulla Luna fallirono, l’N1 fu definitivamente archiviato ed i sovietici negarono successivamente l’esistenza del programma sino all’avvento della Glasnost’. Come dire: «Noi, sulla Luna? No, no, non ci abbiamo mai pensato».

Si dice che a volte la Luna sembra sorridere: o l’osservatore è innamorato, o forse la Luna lo fa per davvero ripensando alla folle corsa per raggiungerla.

Purtroppo l’epopea spaziale non è fatta solo di grandi traguardi raggiunti e aneddoti simpatici ma anche di episodi tragici. Quest’articolo, concentrando l’attenzione sugli aspetti più strani, vuole pur sempre essere un tributo al coraggio di uomini e donne, delle più diverse nazionalità, e al loro sacrificio che ha permesso all’umanità di realizzare l’impossibile.

Note

- [1]ad esempio si consiglia l’ottimo blog “Complotti Lunari” di Paolo Attivissimo↩

- [2]Attivissimo. “Donne nude sulla luna?” Il Disinformatico (cit.)↩

- [3]NASA History Program Office. “Apollo 12 CDR Cuff Checklist.” Apollo 12 Lunar Surface Journal. NASA, Web. 6 Apr. 2013.↩

- [4]Attivissimo, Paolo “Complotti Lunari“. CICAP Veneto – CICAP. Grumolo delle Abbadesse (VI). 19 Feb. 2010. Conferenza↩

- [5]Era infatti l’ultima missione preparatoria prima dell’allunnaggio.↩

Bibliografia e fonti

- Curato, Nino. Passeggiata aleatoria. Milano: Tropea, 2011.

- Attivissimo, Paolo. Luna?: sì ci siamo andati! Le risposte ai dubbi più frequenti sugli sbarchi lunari. Ed. 2010/03/25. ed. S.l.: Paolo Attivissimo, 2010.

- Magionami, Paolo. Gli anni della luna. Milano, Springer Italia, 2009.

- Attivissimo, Paolo. Il disinformatico. Attivissimo.net Web. 6 Apr. 2013.

- Attivissimo, Paolo. Complotti lunari. Attivissimo.net Web. 6 Apr. 2013.

Immagini

- NASA [PD] via spaceflight1.nasa.gov

- “Cpg100” [CC-BY-SA-3.0] via W. Commons

- © 2013 Silvio Dell’Acqua, rielaborazione digitale da fotografia di pubblico dominio (NASA [PD] nasa.gov)

- NASA [PD] via Apollo Lunar Surface Journal

- © 1996 Eric M.Jones, per gentile concessione del titolare (Apollo 7 Lunar Surface J.)

- NASA, 1968 [PD] (Image # : S68-48788) da Great Images in NASA

- [PD] Commons

Astronauta!

Questa è una delle risposte più frequenti dei bambini quando viene loro chiesto «cosa vuoi fare da grande?» Il desiderio di andare oltre, di approdare in luoghi inesplorati – benché si sia ancora troppo giovani per avere cognizione anche di quelli esplorati…- l’incanto di portare il proprio corpo in luogo accessibile solo all’immaginazione: questo riassume la risposta di quei bambini. Poi, crescendo, quest’ambizione viene nella maggior parte dei casi soffocata da una realtà dove altri piaceri più a portata di mano e altri futuri più verosimili costituiscono un catalogo meno impegnativo tra cui scegliere quale sarà lo sfondo della propria esistenza.

Tuttavia ci sono dei bambini che rimangono stregati da quel primigenio impulso al punto da impiegare tutte le loro energie per mantenere la promessa fatta allo spazio di, un giorno, andare lassù ad incontrarlo. Uno di questi bambini nacque il 9 marzo del 1934 nel villaggio di Klushina, in Russia. Un figlio dell’umanità che il 12 aprile del 1961 realizzò per primo il sogno di quei bambini, bucando l’atmosfera e perdendosi in quello spazio dal quale poté ammirare la Terra da un’angolazione diversa e “impersonale”. Dovette essere come per un globulo rosso uscire dal corpo in cui lavora e guardare il “padrone” mentre continua la sua regolare attività. Un punto di vista nuovo, unico, speciale. Un punto di vista che probabilmente costringeva a riconsiderare tutte le nozioni assimilate sino ad allora. Vedere ridotto ad un anonimo pallino blu quello che aveva sempre percepito emotivamente (quindi non razionalmente) come il centro dell’universo deve aver creato uno stato d’animo nuovo; e quella terra, quasi offesa dall’essere considerata un soldato di plotone anziché il Capo di Stato Maggiore non la prese bene e se la legò al dito per vendicarsi 7 anni più tardi. Probabilmente, mentre gironzolava lassù nell’ignoto, egli si sarà domandato se per caso non stesse vivendo un sogno e, per qualche secondo, si sarà risposto pure di sì, tanto quello spettacolo doveva essere meraviglioso e inconsueto per pupille umane. Inviare uomini in orbita e oltre, però, non è solo sogni e poesie. Le missioni spaziali comportano costi elevatissimi che solo poche nazioni sono in grado di permettersi, e la pionieristica corsa verso lo spazio fu guidata, in gran parte, da esigenze politiche che rischiano di svilire la grandiosità dell’impresa da un punto di vista dell’umanità che vi è dentro. L’Unione Sovietica, contrapposta agli Stati Uniti durante la guerra fredda, fu la prima nazione a riuscire ad inviare un razzo vettore con equipaggio umano fuori dall’atmosfera terrestre.

Maquette della Vostock-1 al Museo dell’Aria e dello Spazio “Le Bourget” (Parigi). [Commons]

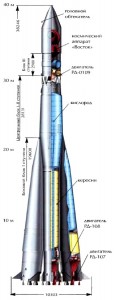

La missione spaziale che consacrò Gagarin alla storia si componeva di tre fasi, essenzialmente: il lancio, il percorso orbitale e il rientro. Ogniuna di esse era distinta dalle altre per le problematiche cui si doveva far fronte e il risultato finale può ben definirsi come la perfetta coniugazionedi tre differenti “sotto missioni”. L’astro-velivolo utilizzato era composto di tre stadi e si basava su un missile R-7 “Semërka”, un arma sviluppata con capacità intecontinentali riconvertita per l’occasione. La sezione principale era la navicella Vostok 1, dentro la quale il cosmonauta avrebbe compiuto il viaggio. Essa era divisa in due sezioni: la SA, Spuskaemyjj Apparat (Спускаемый Aппарат – veicolo di discesa), era di forma sferica, con un diametro di 2,30 m e un volume di 1,6m³, concepita per il passeggero e conteneva il seggiolino eiettabile e la strumentazione di bordo. La SA era collocata nella parte superiore della PO, Priborvyj Otstek (Приборного Oтсека – sezione strumentale), di forma conica, che costituiva il motore per la navigazione orbitale e il successivo rientro.

Vettore R-7 utilizzato nel programma “Vostok” [Commons]

La navicella Vostok, inglobata nello scudo a forma di proiettile che si sarebbe staccato nella fase immediatamente successiva all’uscita dall’atmosfera terrestre, era collocata in cima al razzo R7, per una lunghezza totale di 40 metri. Il sistema “Signal” era utilizzato per la trasmissione di semplice telemetria (aggiornamento continuo della posizione). Un secondo mezzo, chiamato Tral-P1, avrebbe fornito ausilio per la telemetria. Per le comunicazioni vocali a due vie si utilizzò il sistema “Zarya” (alba) operante nelle bande a onde corte VHF (30-300 Mhz). Infine c’era il sistema “Rubin” (rubino) che forniva misure sulla traiettoria durante il volo. Nelle fasi dell’atterraggio c’erano a disposizione: il sistema “Peleng” (condotta) costituito da un radiofaro sulle onde corte per determinare la posizione durante e dopo il rientro, il sistema “Raduga” (arcobaleno) per le radiocomunicazioni. Undici antenne sporgevano dal modulo strumentale. Di queste, tre erano del sistema Signal, quattro erano del sistema Zarya, due erano per la telemetria e due per ricevere i comandi via radio. Analizziamo ora, in maniera generale, le tre fasi della missione spaziale. Il lancio avveniva con il posizionamento verticale del vettore. Ogni corpo dotato di massa esercita un’attrazione gravitazionale con propagazione pressoché infinita e con intensità decrescente allontanandosi dal suo centro. Per permettere a un’astronave di vincere l’attrazione terrestre occorrerà una spinta sufficiente a raggiungere a raggiungere, con accelerazione costante, gli 11 km/s. Tale velocità è detta “di fuga”, ossia la velocità alla quale l’energia cinetica di un corpo è pari al modulo dell’energia potenziale gravitazionale. Il sistema utilizzato per decenni era quello di dotare le navicelle vere e proprie di razzi di spinta e enormi serbatoi di propellente che si sarebbero poi sganciati, una volta esaurito il loro compito nella fase ascensionale. Il percorso orbitale costituiva la parte meno pericolosa ma sicuramente più emozionante dell’intero processo. Separato il secondo stadio del vettore, circa 5 minuti dopo il lancio, il motore supplementare RD-0190 si accese a accelerò, deviando la navicella lungo l’orbita prestabilita (65° rispetto all’equatore, altitudine variabile fra i 170 e i 320 km), la carenatura esterna che conteneva i moduli SA e PO si staccò. Gagarin era ora il primo uomo a sorvolare la superficie terrestre dallo spazio. L’intero percorso durò 108 minuti. La fase di rientro prima dell’accensione dei retro-razzi, la navicella doveva essere correttamente orientata. Questo avvenne usando tre comandi che accendevano piccoli ugelli di gas compresso: il sistema a retro-razzo TDU funzionò con successo.

Yuri Gagarin [archivi NASA]

Di seguito all’accensione del motore a reazione, l’ampia sezione strumentale si doveva separare dall’apparato di discesa sferico. La capsula doveva staccarsi 10 secondi dopo l’accensione completa del retrorazzo ma questo non successe per motivi sconosciuti. La separazione fra SA e PO avvenne approssimativamente dieci minuti dopo il previsto. Il meccanismo di separazione, composto da quattro strisce di metallo collegate insieme, divise i due moduli in tempo, però i due compartimenti rimasero collegati da alcuni cavi. Il più pesante apparato di discesa (SA) rimase sotto la più leggera sezione strumentale (PO). Fu il momento più pericoloso, che con ogni probabilità sarebbe stato fatale, dell’intero viaggio. Attraversati gli strati più alti dell’atmosfera, a circa 7000 metri da terra, l’astronauta fu espulso dal SA e ridiscese con un ampio paracadute personale. Sano e salvo. In seguito, come pure gli Stati Uniti fecero, si stabilì di dotare l’intero modulo “cabina” di paracadute e di evitare il lancio dell’equipaggio.

L’impresa di Gagarin resta una delle più memorabili nella storia dell’umanità e come tale ha ispirato numerosi artisti. Uno di questi è Claudio Baglioni che nel 1976 compose una canzone su quest’uomo straordinario: Gagarin. Oltre al testo che ci proietta nel cuore del bambino Yuri, ci sono anche i suoni: dopo l’incipit strumentale, una melodia quasi mistica evoca uno stato d’animo di apprensione e curiosità in mezzo a tanto buio.

da: Creativity Papers n°7 Maggio – Giugno 2012: 27-30. web. Per gentile concessione degli autori.

Parole dallo spazio

Il primo comunicato radio ufficiale al mondo fatto dallo speaker radiofonico Yuri B. Levitan:

La prima nave-satellite con un umano a bordo è stata lanciata in un’orbita intorno alla Terra dall’Unione Svietica. Il pilota-cosmonauta dell’astronave satellite Vostok è il cittadino dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Maggiore dell’Aeronautica Youri Alekseyevich Gagarin.

Dialogo tra il Centro di Controllo e Vostock-1:

Centro Controllo: «il tuo polso è 64, la respirazione 24. Tutto sta andando normalmente.»

Gagarin: «Ricevuto. Questo significa che il mio cuore sta battendo»

C.C: «Yuri, non ti stai mica annoiando lì?»

Gagarin: «Se ci fosse un po’ di musica, starei un po’ meglio».

C.C: «Un minuto.»

Gagarin: «Datemi delle canzoni d’amore».

C.C: «T più 100. Come ti senti?».

Gagarin: «Io mi sento bene. Come state voi?».

Gagarin: «Vedo le nuvole […] È meraviglioso. Che bello! Come mi sentite?».

C.C: «Noi ti sentiamo bene, continua il volo».

Gli autori:

- Antonio Scotto di Carlo, scrittore, autore del romanzo Il dio sordo – Mia immortale amata

, biografia romanzata di Ludwig van Beethoven.

- Giovanni Melappioni, scrittore, esperto di storia militare ed appassionato di divulgazione scientifica, è autore del romanzo L’ultima offensiva

ambientato sulle Ardenne del 1944 e del racconto Lo spettro di Ney (Fantasmi di guerra)

.