Barche a Pitcairn (foto: J. Bludau/Commons CC-BY-SA 3.0)

Il servizio Street View di Google Maps ci da l’opportunità di fare due passi per l’isola di Pitcairn, un territorio britannico d’oltremare nel bel mezzo dell’oceano Pacifico. L’isola, l’unica abitata dell’omonimo arcipelago, ha una superficie di 4,6 km² e dista circa 550 chilometri di mare da Mangareva (arcipelago delle Gambier, Polinesia Francese), il luogo abitato più vicino, mentre bisogna percorrere circa 5700 chilometri per raggiungere la costa del Messico, la terraferma continentale più vicina. Senza aeroporto, raggiunta solo una volta ogni due mesi dal traghetto di linea da Mangareva, è uno dei luoghi più isolati del mondo.

Quello sopra è “The Landing”, il porto dell’isola. Da qui sale la ripida strada detta “Hill of Difficulty” che porta alla capitale Adamstown. Con meno di cinquanta abitanti, è la capitale meno popolosa della terra. La popolazione di Pitcairn è costituita dai discendenti degli ammutinati della fregata Bounty del 1789, che si stabilirono sull’isola per sfuggire alla marina britannica. La lingua ufficiale è l’inglese ma si parla il Pitkern, una lingua creola basata sull’inglese marinaresco del XVIII secolo con contaminazioni taitiane.

Per le strade di Adamstown: le case sono diradate e nascoste dalla vegetazione, tanto che non si ha la percezione di trovarsi in un centro abitato. L’unico centro abitato, visto che non ci sono altri agglomerati sull’isola.

Sopra il centro di Adamstown: a destra l’ospedale (è nascosto dalla vegetazione, bisogna scendere la scala in legno) ed a sinistra la chiesa.

Fine della strada.

Un luogo spettacolare.

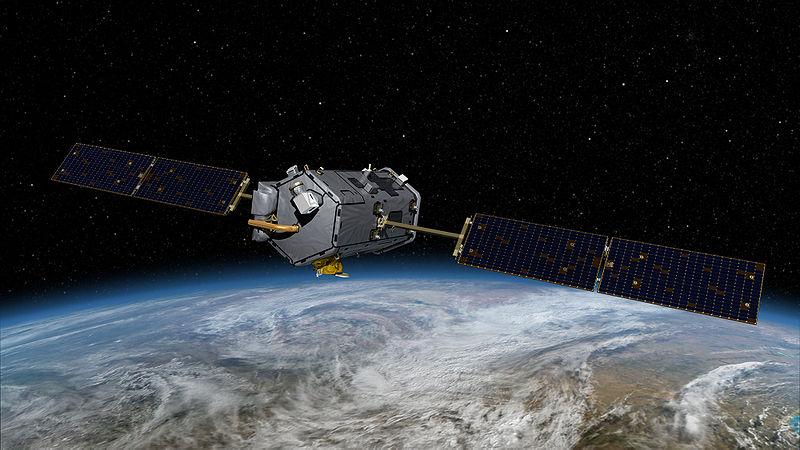

Ci riprovano. Risolti i problemi con il sistema idraulico per la soppressione delle vibrazioni del sistema di lancio, OCO2 (Orbiting Carbon Dioxide Observatory) sta per essere lanciato in orbita. L’orbita programmata è quella polare per garantire completa copertura di tutta la superficie terrestre. Data la natura particolare di quest’orbita, la finestra di lancio è di soli 30 secondi, lanciando dall’unica base in territorio statunitense (Vanderberg, California). OCO2 lavorerà per due anni, fornendo dati sulla produzione mondiale di CO2, il suo assorbimento da parte della vegetazione terrestre ed oceanica. Buona fortuna!

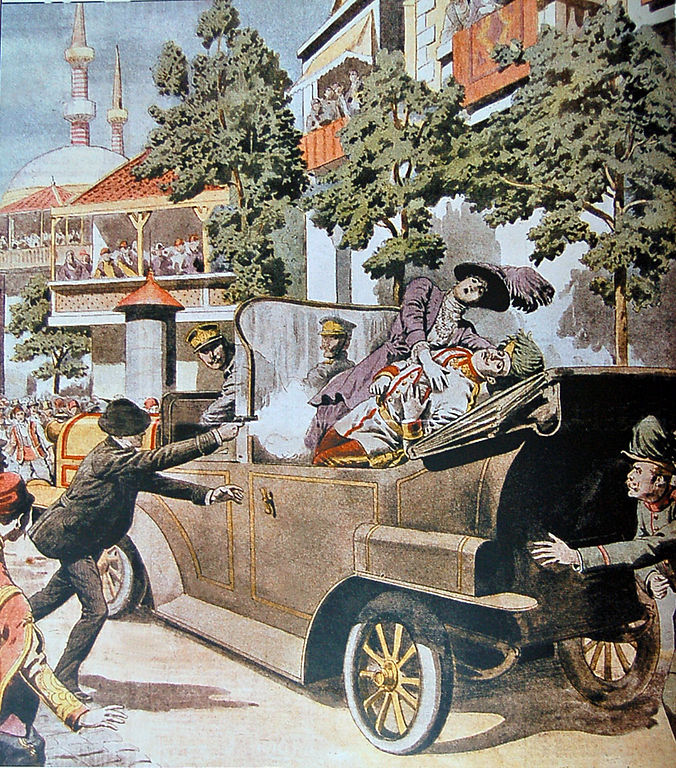

L’attentato di Sarajevo in una illustrazione del giornale francese Le Petit Journal del 12 luglio 1914

Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este

(Commons/Library of Congress)

Accadeva cento anni fa. Alle ore 11 del 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este e sua moglie Sophie Chotek von Chotkowa vengono assassinati a Sarajevo, capitale della Bosnia annessa ufficialmente dall’Austria nel 1908[1], per mano di un nazionalista slavo. La Storia colpì con triste ironia proprio l’arciduca che era l’unico esponente delle autorità austriache a favore dei nazionalisti slavi. L’erede al trono austro-ungarico sognava il suo impero rifondato non già sulla sottomissione dei vari popoli ma su un legame federativo tra di essi, e forse proprio per questo rappresentava una minaccia per le frange più estremiste del nazionalismo slavo che sognavano invece la nascita di un grande e indipendente stato jugoslavo. La notizia dell’attentato suscitò scalpore e indignazione in tutta Europa tranne che in Austria e Serbia. Il governo serbo, che aveva tutto l’interesse a precisare la propria estraneità nell’attentato, restò indifferente senza neppure proporre di avviare un’indagine per accertare le eventuali responsabilità di cittadini serbi mentre la stampa locale era quasi compiaciuta. Gli austriaci invece erano stati a dir poco negligenti. Il governatore militare della Bosnia, Potiorek, nonostante quel 28 giugno ci fosse stato già un primo tentativo di attentare alla vita dell’arciduca durante la sua visita al municipio, organizzò il viaggio di ritorno con tanta poca attenzione che l’auto di Francesco Ferdinando dovette fermarsi e il diciannovenne Gavrilo Princip poté sparare. L’inchiesta della polizia austriaca portò a concludere che se da una parte era chiaro che nell’attentato fossero coinvolti gruppi e funzionari serbi dall’altra parte si poteva ritenere che il governo serbo fosse totalmente estraneo alla questione. Ma questo allo stato maggiore dell’esercito austriaco e ad alcuni esponenti del governo poco interessava. Infatti dopo l’annessione della Macedonia da parte della Serbia nel 1913, parte dell’establishment austriaco non vedeva l’ora di sistemare i conti con il Regno di Serbia e come ebbe a dire il conte Tisza, che obiettava ai venti di guerra non per questioni di principio ma adducendo motivi di convenienza, «non è affatto difficile trovare un casus belli adatto quando se ne ha bisogno». Il secondo Reich germanico e l’impero austro-ungarico erano certi di poter esercitare il pugno di ferro e portare a termine una guerra lampo. Il 23 luglio viene presentato un ultimatum al governo serbo che le autorità austriache avevano redatto col preciso scopo che fosse irricevibile. L’ultimatum conteneva, tra le altre, due richieste che violavano apertamente la sovranità serba e ponevano un termine di 48 ore per accettarlo. Il 24 luglio il governo tedesco, che non era ancora a conoscenza del contenuto del’ultimatum austriaco, trasmise ai governi di Russia, Francia e Gran Bretagna una nota diplomatica in cui si sosteneva che le richieste austriache erano «moderate e giuste» e che ogni interferenza nella questione avrebbe avuto conseguenze incalcolabili. La risposta serba fu consegnata agli austriaci due minuti prima che l’ultimatum scadesse: senza neppure leggerla l’ambasciatore austriaco ruppe le relazioni diplomatiche e come da istruzioni ricevute partì in treno da Belgrado, mentre tre ore dopo venivano impartiti ordini per la parziale mobilitazione delle forze austriache sul fronte serbo. Rifiutando qualsiasi proposta di mediazione il governo austriaco convinse l’imperatore Francesco Giuseppe a firmare la dichiarazione di guerra con la falsa notizia di un attacco serbo contro truppe austriache. Esattamente un mese dopo l’attentato, alle ore 11 del 28 luglio 1914 la dichiarazione di guerra da parte dell’Austria era telegrafata alla Serbia. Si innescava così un conflitto la cui portata, ampiezza e atrocità mai il mondo aveva visto prima: la Grande Guerra.

Nella ricorrenza dei cent’anni dallo scoppio del conflitto la redazione di Laputa intende ricordare la Grande Guerra attraverso diversi racconti con l’intento, a modo nostro, di commemorare quei tragici eventi al fine di non dimenticare mai come la follia, la superficialità e la stupidità umana possano avere conseguenze di portata incalcolabile.

- Fuoco alle polveri! 20-7-2014

- La battaglia di Tannenberg. 16-8-2014

- Lo sbarco di Gallipoli. 21-10-2014

- Le nuove armi. 11-12-2014

- La tregua di Natale del 1914. 24-12-2014

Prima guerra mondiale: attacco della fanteria britannica i 7 agosto 1916, durante la battaglia della Somme

Foto: Lt. Ernest Brooks (Commons/Imperial War Museum)

Note

- [1]L’Austria amministrava la Bosnia dal 1879↩

Il servizio Street View di Google Maps da un po’ si è messo ad esplorare anche luoghi diversi dalle solite -seppure interessantissime- “strade”: ad esempio meravigliose isolette tropicali e spettacolari fondali oceanici,[1] o il Grand Canyon.[2] Recentemente Street View è sbarcato sull’isola giapponese di Hashima (端島), la cui superficie è interamente occupata dall’omonima città mineraria ora totalmente abbandonata: nel giugno 2013 gli “esploratori” di Google, portando in spalla la apposita macchina fotografica multi-obiettivo, si sono infatti avventurati tra le rovine anche oltre il breve percorso oggi consentito ai visitatori. Chi abitava Hashima e perché è completamente abbandonata?

Hashima negli anni ’30 (Commons).

Hasima fu colonizzata dal 1887 per la presenza di un ricco giacimento di carbone che richiamò una sempre maggiore quantità di minatori. A partire dalla fine del XIX e fino al 1931 circa fu necessario ampliare artificialmente la superficie dell’isola per fare posto alle strutture industriali ed agli opprimenti edifici pluripiano che alloggiavano i minatori. La città mineraria aveva l’aspetto sinistro di una nave corazzata, tanto da guadagnarsi il nomignolo di Gunkanjima (軍艦島) che significa “isola della nave da guerra”. Durante la seconda guerra mondiale fu addirittura scambiata per una corazzata giapponese e silurata per errore dalla marina militare statunitense.[3] L’isola raggiunse livelli di sovraffollamento incredibili: nei sedici acri (6,4 ettari) di superficie arrivarono a vivere 5259 persone nel 1959.[4] L’isola aveva un ospedale, una scuola, cinema, palestra e campo da baseball (sport molto seguito e praticato in Giappone), luoghi di culto, negozi e bar e anche un bordello. Ma nemmeno un giardino. Hideo Kaji, un ex abitante nato e cresciuto sull’isola, racconta in una intervista alla CNN:

[…] Hashima era un luogo privo di cespugli, di fiori e i bambini crescevano senza conoscere che cosa fossero i ciliegi in fiore. Anche le stagioni erano percepite diversamente, si riconoscevano l’una dall’altra da come soffiava il vento o dal colore del mare.[4]

L’edificio 65, il più grande dell’isola (J. Meow/Commons CC-BY-3.0).

Alla fine degli anni 1960 la domanda di carbone diminuì e gli interessi del gruppo Mitsubishi Keiretsu, proprietario dell’isola, si rivolsero verso il petrolio. Nel gennaio 1974 la miniera, che si estendeva sino ad un chilometro di profondità sotto l’isola, fu ufficialmente chiusa e nel giro di pochi mesi la città fu completamente spopolata ed abbandonata ad un destino di decadimento; per ragioni di sicurezza la prefettura di Nagasaki vietò ogni possibilità di visita. Dal 2009, dopo la realizzazione di un percorso sicuro, l’isola è di nuovo visitabile anche se limitatamente alla parte meridionale. ll resto lo si può visitare con Street View.

Visualizzazione ingrandita della mappa

- [1]“Google Street View da oggi si tuffa negli oceani.” Panorama. Mondadori, n.d. Web. 14-6-2014.↩

- [2]Kober, Amy. “Google Street View Reveals Grand Canyon.” News Watch. National Geographic, 13-3-2014 Web. 14-6-2014.↩

- [3]Bender, Andrew. “The Mystery Island From ‘Skyfall’ And How You Can Go There.” Forbes Magazine, 9-11-2012. Web. 16-6-2014.↩

- [4]Magnay, Diana. “Japan’s 007 island still carries scars of wartime past.” CNN World. Cable News Network, 13-6-2013. Web. 16-4-2014.↩

Paesaggio rurale nei dintorni di Fruita, Colorado.

(© Depositphotos)

Il 10 settembre 1945, a Fruita, nel Colorado, un bifolco locale di nome Lloyd Olsen tentò maldestramente di decapitare un galletto per mangiarselo a cena. Il colpo d’accetta, però, andò a segno solo parzialmente, lasciando l’animale senza testa, ma indubitabilmente vivo. Incuriosito dal fatto quantomeno insolito, Olsen rinunciò a mangiarselo, convinto, del resto, che l’avrebbe trovato stecchito la mattina seguente. Con suo grande stupore, invece, il giorno dopo vide il gallo gironzolare per il pollaio come se nulla fosse accaduto. Il colpo d’accetta aveva infatti lasciato miracolosamente intatto gran parte del tronco encefalico, salvaguardando così le funzioni vitali principali, mentre un provvidenziale grumo di sangue aveva ostruito velocemente la giugulare, impedendo il dissanguamento. Data per scontata la volontà della povera bestia di continuare a vivere, Olsen decise di prendersene cura, iniziando a nutrirla con una mistura di acqua e grano versata direttamente nell’esofago tramite un contagocce. Mike ovviamente non poteva vedere, né beccare, né cantare; riusciva però ad emettere curiosi gorgoglii, dovuti ad accumuli di muco che dovevano essergli periodicamente rimossi con una siringa, per impedirne il soffocamento: il fatto di essere stato decapitato, insomma, non lo impensieriva più di tanto. Pare che Mike sia anche stato studiato da scienziati dell’Università dello Utah, anche se l’istituto, interrogato in merito, ha dichiarato di non avere documenti in proposito.[1] Ci resta quindi il dubbio che si tratti di una bufala, ma la vicenda è comunque accreditata dal Guinnes Book of World Records,[2] ed è indubbiamente interessante, anche perché non finisce qui.

Come è facile prevedere, infatti, Mike attirò l’attenzione di molti curiosi: non era certo roba da tutti i giorni vedere un gallo decapitato (o che tale realisticamente sembrava) stare perfettamente in piedi e svolgere tutte le attività di un suo simile ancora “intero”, anche se doveva essere buffo vederlo cercare di allisciarsi le penne con una testa inesistente. Oltretutto era pure decisamente in salute, tanto da continuare a crescere (3 kg nei suoi 18 mesi da “zombie”). Si fece così ben presto avanti un impresario che creò un perfetto fenomeno da baraccone. Gli Olsen e il gallo partirono quindi per una turnèe negli USA: vedere “Miracle Mike” costava 25 centesimi di dollaro e si poteva ammirare anche una testa di pollo rinsecchita anche se, a dispetto di quanto sempre sostenuto dal suo proprietario, non era davvero quella di Mike, prontamente divorata dal gatto di casa. Nel momento di maggior fama il gallo ha guadagnato 4.500 $ al mese ed è arrivato a valere 10.000 $, cifre decisamente ragguardevoli per i tempi: la scarsa abilità di macellaio del suo proprietario aveva trasformato un comune polletto in un’autentica gallina dalle uova d’oro! La sua fama crebbe a tal punto che molti altri agricoltori tentarono di replicare il fenomeno, ma senza successo: nessuno degli sfortunati emuli di Mike pare essere sopravvissuto per più di due giorni.

La peculiare esistenza di Mike “il pollo senza testa” si concluse 550 giorni dopo l’incidente, mentre era alloggiato, come una rockstar, in un albergo di Phoenix, in Arizona. Durante la notte i coniugi Olsen lo udirono soffocare, ma si resero conto di aver lasciato la siringa nella loro precedente sosta e non poterono fare nulla per salvarlo. Purtroppo – o per fortuna! – questa volta il povero Mike morì sul serio. Il gallo è rimasto un cult, specialmente a Fruita, dove ogni anno dal 1999 viene ricordato con il “Mike the Headless Chicken Festival” che si tiene il terzo fine settimana di maggio. ∎

Note

Fonti:

- Castiglioni, Giorgio. “Polli senza testa.” Mah, giugno 2006: n.4 – Bibliotopia. Web. 11-6-2014.

- “History” Mike The Headless Chicken. City of Fruita. Web, 11-6-2014.

- “Longest Surviving Headless Chicken.” Guinnes World Record. Internet Archive, 2006. Web. 11-6-2014.

Rio De Janeiro, Brasile (© anastasiavo / Depositphotos)

Il prossimo 12 giugno prenderà il via in Brasile uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo: i mondiali di calcio. In un paese come l’Italia in cui il calcio la fa da padrone ciò comporterà inevitabilmente un overdose sui media e social media. Volente o nolente, in un paese con un rapporto al limite del morboso con il calcio, scommettiamo che non mancherà nemmeno chi vorrà distinguersi ostentando il proprio disinteressamento nei confronti della competizione. Ma perché parlare di calcio su Laputa che è invece interessata a tutto ciò che è insolito o poco conosciuto? La risposta potrebbe essere abbastanza semplice: perché ci piacciono le storie e anche nello sport più seguito del mondo ci sono parecchie storie poco conosciute da scoprire (a tal proposito non possiamo che consigliare la visione del programma televisivo del giornalista Federico Buffa Storie mondiali[1] e ricordarvi il blog Alla Faccia del Calcio). Si potrebbe parlare ad esempio della prima partecipazione in assoluto della nazionale della Bosnia Erzegovina: per un paese che solo 19 anni fa subiva il massacro di Srebrenica la qualificazione al mondiale rappresenta di già, e non è retorica, un successo e un orgoglio che non possiamo comprendere. C’è il ritorno della Colombia, assente dal 1998, e su cui rimane ancora impressa la tragedia di Andres Escobar, ucciso nel 1994 in una rissa riconducibile al suo auto-goal che comportò l’eliminazione della squadra da USA ‘94. C’è il Brasile, squadra che non ha bisogno di presentazioni ma che torna a giocare un mondiale in casa 64 anni dopo quella che è diventata, per i tifosi brasiliani, la tragedia sportiva del “Maracanazo”[2]: nel 1950 infatti la finale si disputò tra Brasile e Uruguay al Maracanà. I brasiliani erano talmente convinti della vittoria, e con loro tutto il mondo calcistico, che Jules Rimet, il padre della Coppa del Mondo, aveva preparato un lungo discorso di congratulazioni e omaggio al Brasile; fu letteralmente spiazzato dal risultato che alla fine consegnò la coppa, che porta il suon nome, agli uruguaiani senza rivolgere molte parole ai campioni. Leggenda vuole che in Brasile furono proclamati tre giorni di lutto nazionale, mentre diversi furono i suicidi e le morti per infarto cardiaco.

Io stesso, che considero l’hockey su ghiaccio e non il calcio come sport più bello del mondo, attendo felicemente l’avvio dei mondiali perché è innegabile che si tratti di una festa. Perché nonostante gioie e dolori calcistici è sempre bello gustarsi una partita in stile fantozziano con attorno amici e parenti. Perché personalmente conserverò sempre la memoria del mondiale di Italia ’90, quando avevo 8 anni, si respirava un’atmosfera irripetibile, Notti Magiche risuonava di continuo alla radio e Totò Schillaci diventava l’idolo di una nazione.

Buon Brasile 2014 quindi a tutti, appassionati e non, e soprattutto: forza azzurri!

Sopra: Salvatore Schillaci esulta per il goal contro l’Irlanda a Italia ’90, il 30 giugno 1990.

- [1]su Sky Sport.↩

- [2]vedi Maracanazo su Wikipedia↩

Il fotografo singaporese Aram Pan ha ottenuto il permesso dal governo nordcoreano per realizzare un tour virtuale di Pyongyang, la capitale del paese più isolato del pianeta: la Corea del Nord, l’ultima roccaforte stalinista. Così, installata una videocamera su un’automobile (una Pyeonghwa), Aram Pan ha percorso quindici chilometri per le larghe strade della città regalandoci oltre venti minuti di video ad alta definizione, non tagliato né censurato.[1] Al di là della curiosità iniziale l’idea di vedere scorrere per venti minuti una città semideserta può sembrare un tantino noiosa, ma con l’ausilio della mappa e di qualche informazione su quello che si sta vedendo può diventare un interessante giro turistico, un’occasione unica per dare un’occhiata ad un luogo surreale dove il tempo sembra essersi fermato agli anni più tesi della guerra fredda.

- Il tour inizia da sud, sul ponte che attraversa il fiume Taedong e l’isola di Tanggak.

- Proseguiamo verso nord, lungo un grande viale che conduce alla piazza della stazione ferroviaria di Pyongyang che ritroviamo sulla sinistra (2:38). Alla grande rotatoria dall’aspetto cimiteriale dove altoparlanti diffondono una melensa musichetta di sottofondo (2:52), l’auto svolta a destra verso est, proseguendo lungo un’ampio viale dove al primo incrocio si può finalmente vedere una delle famose e marzialissime vigilesse che dirigono lo scarso traffico cittadino (3:30).

1 – Stazione di Pyongyang (Commons)

- Arriviamo al Gran Teatro di Pyongyang Orientale dallo stile che richiama le pagode (a 4:50, sulla destra), qui svoltiamo leggermente a sinistra, lungo la strada denominata “Sungri”[2] che corre parallela al Taedong. Subito dopo il bivio, un folto gruppo di persone sembra aspettare qualcuno dei numerosi autobus e filobus che percorrono la città.

Piazza Kim Il-Sung (Commons)

- Sulla sinistra la monumentale Piazza Kim Il-Sung di 75 mila metri quadri, ispirata alla piazza Tienammen di Pechino e celebre sfondo alle parate militari nordcoreane (6:25).

- Superata la piazza, sulla destra si intravede (8:33) -dietro all’obelisco (uno dei tanti) e parzialmente nascosto dalla vegetazione- il “palazzo dei bambini“. Quindi ci accingiamo ad attraversare un gruppo di moderni grattacieli.

- Seguendo la strada ci troviamo a sinistra il monumento del Mansudae dove si trovano le grandi statue di bronzo di Kim Il-Sung e Kim Jong-Il (9:50), davanti al Museo della Rivoluzione Coreana mentre sulla destra rivediamo il fiume Taedong. Subito dopo troviamo la statua del Chollima (sulla destra, 10:20), mitologico cavallo alato.

Gran Monumento del Mansudae, con le statue di Kim Il-sung e Kim Jong-il (Commons)

- Proseguendo arriviamo sino all’arco di trionfo (11:30, proprio avanti a noi), costruito nel 1982 per commemorare la resistenza al Giappone (1925-1945): una copia di quello di Parigi, ma dieci metri più alto. Aggirandolo, si intravede appena sulla destra lo stadio Kim Il-Sung (qui molte cose si chiamano così). Proseguiamo quindi dritti fino ad un altro obelisco (13:07), svoltiamo leggermente a sinistra, verso nord. Costeggiamo l’ambasciata cinese, di cui si riesce ad intravedere solo il cancello (sulla sinistra, 13:48) ma, a parte quello, sembra una zona residenziale priva di particolare interesse.

Arco di Trionfo di Pyongyang (Commons)

Torre dell’immortalità (Commons)

- Dopo poco (14:16), sulla destra, compare l’ennesimo monumento a Kim Il-Sung: la “stele” o “torre dell’immortalità” che sovrasta la strada come un arco trionfale. Svoltiamo a destra e ci passiamo sotto per proseguire lungo un altro grande viale alberato. Di nuovo a destra e via dritto per altri due minuti di “nulla” tra palazzi da città-modello sovietica e verde, fino all’imbocco del sottopasso che ci riporterà al Taedong (17:00).

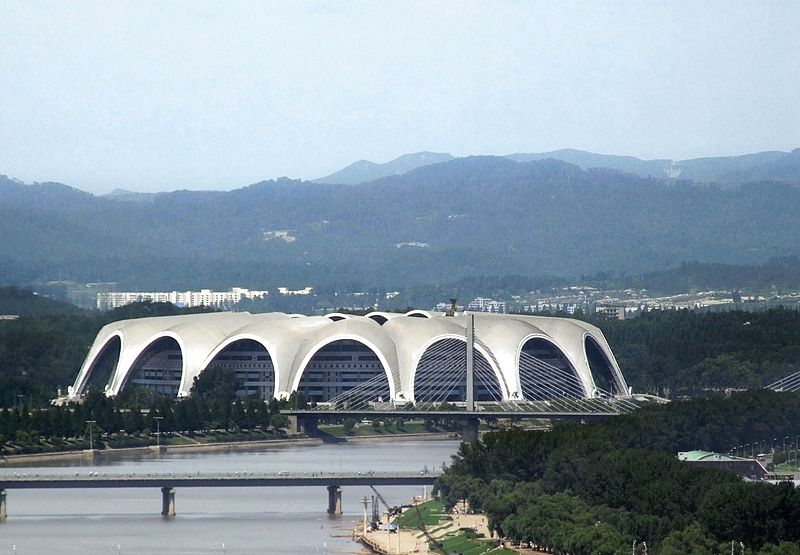

- All’uscita della galleria si vede subito sulla sinistra (17:22) lo stadio “Primo di Maggio” sull’isola di Rŭngrado, il più grande del mondo, ultimato nel 1989 e che si estende su una superficie di 207 mila metri quadri. Raggiunta l’isoletta percorriamo il grande ponte strallato di Chongryu, che ci riporta sulla sponda meridionale del fiume.

Stadio “Primo Maggio” sull’isola Rŭngrado (Commons)

- Passato il Taedong svoltiamo a sinistra lungo la strada che costeggia il fiume e più avanti (21:47) ecco che finalmente compare la Torre della Juche o “Kangan Gongowon” (a cui è intitolata la strada che stiamo percorrendo) uno dei più noti simboli del paese. Il monumento, costruito nel 1982, è una guglia di pietra[3] alta 150 metri e dedicata appunto alla filosofia della “Juche”, introdotta dal primo leader Kim Il-Sung: un misto di autarchia, indipendenza, nazionalismo e ideologie marxiste-leniniste. A 22:20 l’auto raggiunge la monumentale scalinata alla base della torre, dove accosta (si nota un’auto governativa o diplomatica, una Mercedes, parcheggiata): il tour è finito.

Torre della Juche (Commons)

La torre della Juche, vista da piazza Kim Il-Sung (Commons)

Note

- [1]Aram Pan, GoPro City Tour Of Pyongyang, North Korea. Yotube, 19-5-2014↩

- [2]Google Maps la indica come “Sungrui Street”↩

- [3]È composta da 25550 blocchi di granito, corrispondenti ai giorni di vita del “presidente etetrno” Kim-Il-Sung. In realtà il calcolo è stato approssimato moltiplicando 70 anni per 365 giorni.↩

Il cielo di Marte ripreso dal rover “Opportunity” il 26 agosto del 2005 (NASA/JPL/Cornell/Texas A&M – Commons)

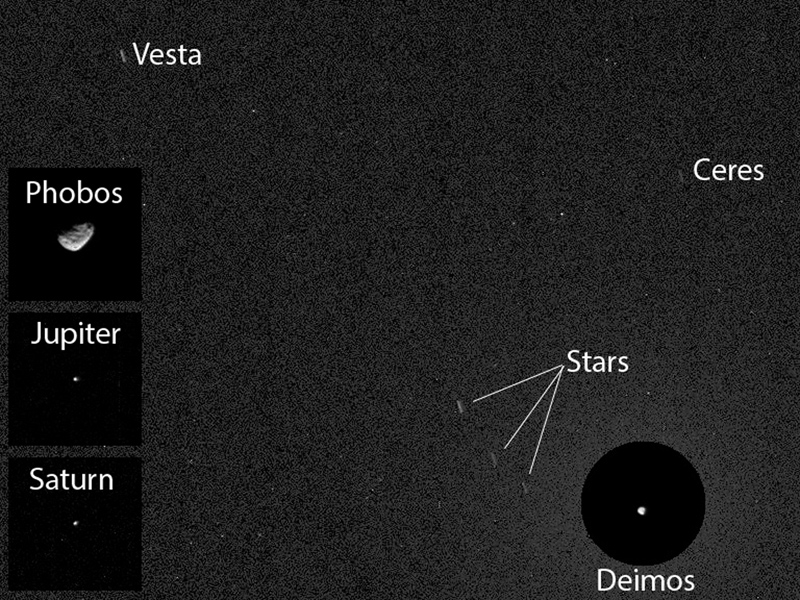

Una piccola notizia sul sito della NASA[1] apparsa qualche giorno fa, mi spinge a condividere alcune riflessioni sul futuro dell’esplorazione degli oggetti prossimi al nostro pianeta. L’articolo parla di alcune fotografie scattate dalla camera dell’albero di Curiosity, il rover attualmente impegnato in molteplici esperimenti sulla superficie di Marte. Le immagini riprendono il cielo della notte marziana e sono parte di una serie di osservazioni atte a stabilire l’opacità stagionale dell’atmosfera del pianeta rosso. L’idea è quella di vedere come muta nel tempo la dispersione della luce proveniente da oggetti brillanti come Phobos e Deimos, le sue lune. Nel caso in oggetto[1]gli astronomi del Jet Propulsion Laboratory hanno approfittato di una fortunata coincidenza, riuscendo a includere nella stessa inquadratura anche Ceres e Vesta, rispettivamente il primo e il terzo più grande asteroide finora scoperti e posizionati nella fascia di asteroidi in orbita attorno al sole esternamente a Marte.

immagine del cielo di Marte ripresa dal rover “Curiosity” il 20 aprile 2014 (NASA/JPL-Caltech/MSSS/Texas A&M)

Curiosity però ha un albero portastrumenti e può osservare l’ambiente che lo circonda quasi a 360°. In effetti la cosa lo ha reso un po’ vanitoso, vista la quantità di autoritratti. Il cielo di Marte, ci può dare molte informazioni sui piccoli oggetti che orbitano con noi intorno al Sole e in particolare può aiutarci ad avere immagini ravvicinate: se fossi un astronomo, spingerei per avere presto un buon telescopio ottico in orbita attorno al pianeta rosso.

Autoscatto del rover Curiosity, realizzato unendo 55 immagini scattate con il Mars Hand Lens Imager (NASA/JPL-Caltech)

Del resto l’interesse della comunità scientifica e in particolar modo della NASA per i corpi rocciosi è aumentato molto nel corso dell’ultimo decennio. La sonda DAWN ha visitato e orbitato attorno a Vesta nel 2011 e alla fine di quest’anno raggiungerà Ceres. Si tratta del preludio di un immenso programma, volto allo studio di oggetti sfuggenti, ricchi di informazioni sull’origine del nostro sistema solare. Il culmine di questo programma è la serie di missioni chiamate ARM (Asteroid Redirect Mission). Si tratta di raggiungere un piccolo asteroide tramite una sonda robotica in grado di “catturarlo” e riposizionarlo in una comoda orbita lunare. Successive missioni a bordo della nuova capsula Orion, capace di ospitare quattro astronauti, permetterebbero lo studio ravvicinato e la raccolta di campioni del corpo roccioso. Non si pensi ad un futuro troppo lontano. Il primo lancio sperimentale di Orion, compreso di orbita e rientro, è previsto per il mese di dicembre di quest’anno.

[hana-code-insert name=’adsense_link’ /]

- [1]“Space Images: First Asteroid Image from the Surface of Mars.” NASA Jet Propulsion Laboratory. California Institute of Technology, 24 Apr. 2014. Web. 15-5-2014.↩