Zündapp era una famosa casa motociclistica tedesca nota in Italia soprattutto per la KS 125, moto simbolo della sottocultura giovanile dei “paninari” negli anni’80, ma di cui gli appassionati ricorderanno ben altre glorie come la motocarrozzetta militare KS 750 del 1940, impiegata dalla Wermacht durante la seconda guerra mondiale, o la moto da turismo KS 601 del 1951, l’ultima grossa cilindrata prodotta dalla casa di Norimberga. Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, la produzione si spostò su veicoli sempre più piccoli fino a sconfinare nel mondo degli scooter con la “Bella” del 1953, una specie di “Vespa” teutonica che raggiunse anche il mercato statunitense con il nome di “Suburbanette”. Meno noto è invece che il marchio Zündapp apparve anche su motori nautici, su una macchina per cucire ed infine una curiosa automobile prodotta tra il 1957 ed il 1958: la “Janus 750”.

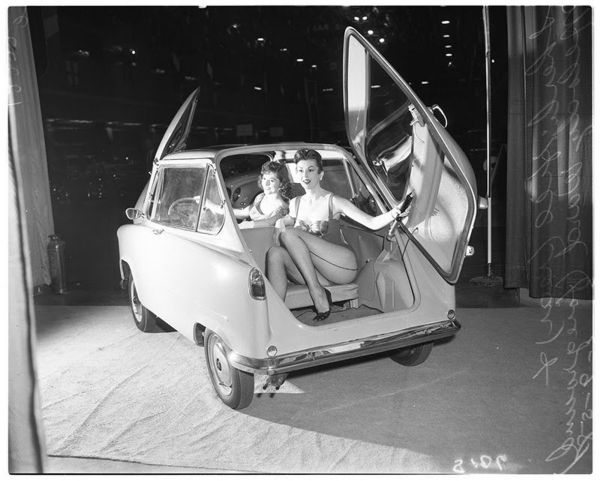

2 – L’apertura degli sportelli nella Janus 750: il “muso” è a sinistra.

Esemplare esposto al Weiner Microcar Museum di Madison, Georgia (USA)

Il nome, “Janus”, richiamava la divinità italico-romana Ianus Bifrons (“Giano Bifronte”) raffigurata con due volti contrapposti perché scrutasse il futuro ed il passato. In effetti, anche la vettura aveva una insolita configurazione “bifronte”: la carrozzeria era quasi simmetrica longitudinalmente, tanto da rendere difficoltoso distinguere, a prima vista, la parte anteriore da quella posteriore. L’accesso alla parte anteriore dell’abitacolo avveniva da una porta frontale simile a quella che caratterizzava la celebre microvettura italiana Iso “Isetta”, già prodotta su licenza dalla BMW per il mercato tedesco (BMW 250 e 300). Il tema della porta anteriore, invenzione dell’ingegnere italiano Ermeneglido Preti che lavorava per la Iso Rivolta, dovette piacere molto in Germania: fu ripreso infatti anche dalla BMW 600, erede della “Isetta” bavarese, e dalla Heinkel “Kabine” del 1956, che somigliava ad una Isetta davanti e ad una Messerschmitt “Kabinenroller” dietro.

3 – BMW 300 “Isetta”, 1956

4 – BMW “600”, 1957

5 – Heinkel Kabine, 1956

Anteriormente anche la Janus era simile ad una “Isetta”, ma la similitudine si limitava alla porta anteriore; la piccola Zündapp era infatti una vettura a suo modo rivoluzionaria. Un secondo sportello posteriore, del tutto identico, si apriva su una panchetta rivolta all’indietro: in questo modo poteva ospitare fino a quattro persone come la diretta concorrente BMW 600, ma “schiena contro schiena” in soli 2,86 metri (dieci centimetri in meno della contemporanea Fiat “Nuova 500”). Questa soluzione “simmetrica” consentiva inoltre di realizzare gran parte delle componenti della carrozzeria con gli stessi stampi (si pensi ai due sportelli, ad esempio) consentendo così una notevole riduzione dei costi di costruzione.[1] La Janus finì per assomigliare a due “Isetta” unite insieme, proprio come i volti di Giano Bifronte. A differenza della Iso/BMW però, non poté usufruire dell’originale volante snodato, che seguiva l’apertura del portellone rendendo più agevole la salita e la discesa del conducente, poiché il sistema era coperto da brevetto della Iso Rivolta: il piantone dello sterzo era quindi fisso, ma poteva essere staccato qualora si volesse abbattere gli schienali ed unire i sedili in un letto da campeggio (possibilità particolarmente gradita ai giovani tedeschi). In effetti, con quelle aperture davanti e dietro, la forma trapezoidale e le retine portaoggetti negli sportelli, la Janus non era concettualmente molto diversa da una tenda canadese con le ruote.

6 – Zündapp Janus 750

Nonostante la semplicità la piccola vettura riusciva ad ospitare quattro persone con un certo agio e si presentava come una vettura di qualità, solida e curata. La dotazione di serie, decisamente superiore alla media delle microvetture, comprendeva riscaldamento, alette parasole posteriori, tetto apribile e verniciatura bicolore. Infine, tra gli accessori disponibili, un falso volante per i passeggeri seduti dietro: ufficialmente un gioco per i bambini, che potevano così fingere di guidare in una cabina identica a quella anteriore, ma è difficile non immaginare che questo curioso accessorio celasse un pizzico di autoironia. Il motore, collocato tra i sedili, era il rumoroso monocilindrico a due tempi da appena 248 cm³ dello scooter “Bella”. Essendo posizionato centralmente, si disse,[2] avrebbe garantito una ripartizione simmetrica dei pesi con notevoli benefici in termini di stabilità. In realtà però la massa del piccolo motore era quasi ininfluente rispetto a quella dei passeggeri e di conseguenza l’equilibrio era fortemente condizionato dal carico, nonostante le sofisticate sospensioni MacPherson garantissero comunque un discreto comfort. A non essere esaltanti, nemmeno per una microvettura degli anni’50, erano le prestazioni: la robusta carrozzeria era decisamente pesante per il piccolo propulsore, e difficilmente si raggiungevano gli 80 km/h.

Storia

7 – Propaganda del “Piano Marshall” sui muri di Berlino dopo la II Guerra Mondiale.

Come spesso accade, anche la storia di piccole cose, il cui interesse è relegato ad un ristretto numero di appassionati, si intreccia con la ”grande storia”, quella della seconda guerra mondiale e dell’Europa postbellica. Agli inizi degli anni 1950, grazie anche ai massicci aiuti del ”piano Marshall” per la ricostruzione, la Germania Ovest andava verso il Wirtschaftswunder, il miracolo economico: il prodotto interno lordo quintuplicò nei primi cinque anni mentre il numero dei disoccupati, oltre due milioni nel 1949, si ridusse ad appena centosessantamila.[3] Il paese necessitava di una nuova motorizzazione di massa, ma la disponibilità economica delle famiglie risentiva ancora delle conseguenze della guerra. Il mercato si orientò quindi su piccole motociclette e microvetture di derivazione motociclistica. In questi settori si reinventarono anche gloriose aziende aeronautiche alle quali fu vietato produrre aeroplani (una delle imposizioni dei paesi vincitori al termine della guerra), come Messerschmitt ed Heinkel. Ebbero successo simpatiche vetturette come la Goggomobil e la BMW 250/300, la “Isetta” prodotta su licenza che salvò la casa di Monaco dal fallimento. La crisi di Suez del 1956 diede poi un nuovo impulso al mercato delle microvetture: delle quindicimila navi che transitavano per il canale nel 1955, due terzi erano petroliere[4] ed il blocco imposto dall’Egitto di Nasser determinò la prima crisi petrolifera europea del dopoguerra.[5]

8 – Zündapp “Porsche Typ 12”, detta “Volkswagen”.

In questa particolare congiuntura economica[6] anche la Zündapp, che fino ad allora aveva costruito principalmente motociclette, nel 1954 decise che fosse il momento di offrire un veicolo a cabina chiusa che garantisse protezione dalle intemperie: i tedeschi dovevano andare a lavorare, ed erano sempre meno disposti a farlo sotto la pioggia. Del resto la casa non era del tutto nuova al mondo dell’auto: a parte qualche infruttuoso esperimento nel dopoguerra (tra cui un tentativo di collaborazione con Pininfarina),[7] già tra il 1931 ed il 1933 aveva realizzato tre prototipi della “Porsche Type 12” detta “Auto für Jedermann” (auto per tutti), voluta da Hitler e progettata dall’ingegnere Ferdinand Porsche (foto 8). Si può quindi dire che la prima Porsche fu in realtà una Zündapp, ma sarebbe diventata la prima Volkswagen (auto del popolo), ovvero la “Typ 1” che oggi conosciamo come “maggiolino”. Ma torniamo alla Janus, che per non essere da meno, inizialmente non era una Zündapp ma una Dornier.

La prima Porsche fu in realtà una Zündapp, ma sarebbe diventata la prima Volkswagen.

La casa motociclistica riconobbe che progettare un’automobile ex-novo, in breve tempo e contando solo sulle risorse interne avrebbe comportato uno sforzo superiore alle proprie possibilità e preferì quindi rivolgersi all’esterno:[8] per la futura Janus vennero prese in considerazione le proposte di Kroboth, piccolo costruttore bavarese che dal 1955 produceva una specie di scooter a tre ruote detto Allwetterroller (“scooter per tutti i tempi” — intesi come atmosferici — anche se in realtà era privo di cabina) e di un altro progettista di microvetture, il creativo Egon Brütsch.[9] I progetti furono però giudicati troppo “rudimentali”:[8] la richiesta del mercato si stava spostando verso vetture più confortevoli e Zündapp era orientata verso una carrozzeria chiusa, che proteggesse gli occupanti dalle intemperie. Si fece quindi strada l’idea di acquistare la licenza della Fuldamobil S-6, una vetturetta a tre ruote di origine tedesca già distribuita in diversi paesi europei e sudamericani. Nemmeno questa suscitò però grandi entusiasmi e così nel 1954 la casa motociclistica scelse il progetto di un altro costruttore di aeroplani: Dornier.[10]

La Dornier “Delta”

9 – Il monomotore Dornier Do27,

costruito in Spagna come CASA 127.

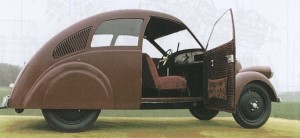

Dornier–Werke GmbH era grande azienda aeronautica tedesca nata nel 1922 da un ramo della Luftschiffbau Zeppelin (proprio quella dei famosi dirigibili) su iniziativa dell’ingegnere aeronautico Claude Dornier, già collaboratore del conte Ferdinand Graf von Zeppelin. Dopo aver fornito bombardieri (come i Do 17 e Do 217) alla Luftwaffe, alla fine della seconda guerra mondiale anche Dornier dovette cessare la produzione di aerei sul suolo tedesco. Spostò quindi le proprie attività all’estero: in Svizzera, dove forniva consulenze aeronautiche, ed in Spagna, dove nel 1950 vinse un bando di concorso indetto dal ministero dell’aeronautica per la progettazione di un piccolo aereo da collegamento che potesse sostituire gli ormai vetusti Fieseler Fi 156 Storch. Claude Dornier incaricò quindi il figlio Claudius, che conosceva la lingua spagnola grazie ad una lunga permanenza in Argentina agli inizi della seconda guerra mondiale, di avviare un’officina tecnica a Madrid per occuparsi dello sviluppo dell’aereo. Da quell’officina uscirono i disegni del monomotore leggero ad ala alta Do–25 e del fortunato Do–27 (versione civile del primo) che in Spagna fu prodotto dalla Construcciones Aeronáuticas (S.A.) con il nome di CASA–127. Ma non fu l’unico progetto degli anni di Madrid: quando era in Argentina Claudius aveva notato la difficoltà di spostamento della gente comune, costretta ad accalcarsi su ogni autobus, tram o treno in circolazione. L’ingegnere tedesco riflettè quindi sulla necessità di un mezzo di trasporto a buon mercato, che permettesse alle persone di spostarsi in autonomia ad un costo sostenibile. Non che non esistessero, ma le vetture disponibili all’epoca erano poco più che tricicli con un tetto (e spesso nemmeno quello), che potevano trasportare al massimo una o due persone. Claudius voleva invece qualcosa di più, un’automobile, piccola ma degna di questo nome. Ideò così una geniale soluzione che permetteva di ospitare sino a quattro persone in meno di due metri e di abbattere i costi di costruzione utilizzando le stesse componenti per la parte anteriore e posteriore: un’auto simmetrica, con due sportelli identici (davanti e dietro) che si aprivano verso l’alto.

10 – Autocaravan Hymer degli anni 1980 (o fine ’70) su base Mercedes T1 a Port Dauphine, Parigi

Tornato a Monaco, mostrò i disegni al padre Claude, il quale approvò l’idea di costruire un prototipo. Con Claudius, dall’officina di Madrid era tornato a Monaco un altro giovane ingegnere, Erwin Hymer, che avrebbe lavorato ai progetti definitivi: lo stesso che poi avrebbe fondato la “Hymer”,[11] oggi uno dei più grandi costruttori europei di autocaravan e roulotte. Il prototipo, una spartana vettura la cui forma quasi triangolare avrebbe suggerito il nome “Delta” (dalla lettera dell’alfabeto greco “Δ”), fu presentato nel 1955. Dornier avrebbe potuto avviarne la produzione, ma proprio quell’anno l’azienda ottenne nuovamente il permesso di costruire aeroplani e l’interesse di Claude (padre) si rivolse alla produzione aeronautica: si decise così di brevettare la vettura e tentare di vendere il progetto ad un altro costruttore. La Delta fu esposta così al salone di Francoforte, nella speranza di trovare un acquirente, che ben presto sarebbe arrivato.

11 – La Dornier Delta, prototipo della Janus

La “Janus”

Torniamo così a Zündapp, che aveva finalmente trovato il modello ideale per il proprio debutto automobilistico ed acquistò la licenza della Delta, cui apportò però alcune modifiche. Le porte furono incernierate lateralmente (come nella Isetta/BMW) e la spartana carrozzeria fu leggermente addolcita nelle linee; le sospensioni ad assale rigido furono sostituite da sofisticati e confortevoli bracci oscillanti tipo MacPherson, il motore da 400 cm³ previsto da Dornier fu sostituito con il modesto 248 cm³ già disponibile nelle linee di produzione Zündapp. La “Janus” — così fu ribattezzata — fu presentata al Salone di Francoforte ed al British International Motor Show di Earl Court (Londra). Nel 1957 entrò finalmente in produzione, quando però l’interesse del mercato si stava ormai spostando su automobili più convenzionali come la Volkswagen “Typ 1” (il cosiddetto “maggiolino”) il cui costo era poco superiore a quello della Janus e rispetto a cui quest’ultima soffriva di prestazioni decisamente penalizzanti. Curiosamente, proprio l’erede della vettura uscita dalle officine Zündapp nel 1931, quasi trent’anni dopo stava decretando la fine dell’avventura automobilistica della stessa casa di Norimberga. Tentando di assecondare un mercato sempre più esigente, Zündapp pianificò due versioni più potenti equipaggiate con motore bicilindrico, un 400 cm³ due tempi o un 500/600 cm³ quattro tempi “a sogliola”, ma nel 1958 la produzione cessò dopo 6902 esemplari[8] e la fabbrica delle Janus fu venduta alla Bosch. Nonostante tutto la piccola Zündapp riuscì vincere alcune gare ed aggiudicarsi la “Coupe des Constructeurs” all’ultima edizione dello storico rally Liège-Brescia-Liège.[12]

12 – Presentazione della Janus

Purtroppo, di una produzione già relativamente esigua, solo pochi esemplari sono sopravvissuti fino ad oggi e la notorietà resta limitata ad un ristretto gruppo di appassionati, nonostante Pixar abbia deciso di omaggiare la misconosciuta vetturetta con un ruolo nel film d’animazione Cars 2 (2011) inserendola nel ruolo dell’infido “Professor Z”, personaggio che ricalca lo stereotipo narrativo dello “scienziato pazzo” di origine tedesca. Meglio di niente.

| carrozzeria: | microvettura a 4 posti, due porte, monoscocca |

| dimensioni: | lunghezza 2 860 mm, larghezza 1 400 mm. |

| motore: | monocilindrico due tempi, 248 cm² |

| trasmissione: | cambio a 4 rapporti + retromarcia |

Dopo la Janus

Zündapp abbandonò il settore automobilistico continuando a costruire motociclette nello stabilimento di Monaco e restò sul mercato fino al 1984, anno in cui dichiarò bancarotta. Dornier Werke continuò a fabbricare aeroplani, ma ebbe un breve ritorno nel campo automobilistico nel settembre 1969, quando presentò una seconda microvettura: la spartana Dornier “Delta II” dalla carrozzeria in tubolari e compensato,[13] della quale fu prodotta anche una versione elettrica. [endmark]

Note

- [1]Eckermann, pag.170 (op.cit.)↩

- [2]Taschen, 1994. Pag. 61 (op. cit.)↩

- [3]Pruscha, Wolfgang. “Dalla divisione alla riunificazione della Germania (1945-1990).” Viaggio in Germania – Vacanze in Germania, tedeschi, lingua tedesca, storia tedesca. n.d. Web. 21 May 2013.↩

- [4]Iacopi, Massimo. “Suez 1956: il crepuscolo dell’Europa.” Storia in network. n.d. Web.↩

- [5]“Il canale di Suez e il petrolio.” Ecoage. n.d. Web.↩

- [6]“Congiuntura Economica” in Enciclopedia delle Scienze Sociali. Treccani, il portale del sapere. Web.↩

- [7]Taschen, 1994. Pag. 175 (op. cit.)↩

- [8]The Bruce Weiner Microcar Museum (op. cit.)↩

- [9]progettò la Victoria 250 (nota anche come Spatz Kabinenroller) ed alcune microvetture artigianali la più celebre delle quali è probabilmente la rarissima monoposto Brutsch Mopetta destinata ad essere commercializzata con marchio Opel ma realizzata in soli 14 esemplari.↩

- [10]The Telegraph, (op. cit.)↩

- [11]“Erwin Hymer 80 years.” HYMER ACTUEL. Hymer AG, 23 giugno 2010. Web. 9-6-2013.↩

- [12]Marshall, (op. cit.)↩

- [13]Taschen, 1994. Pag. 103 (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- Mende, Hans, and Matthias Dietz. Kleinwagen = Small cars = Petites voitures. Köln: B. Taschen, 1994.

- Eckermann, Erik. World History of the Automobile

. Warrendale, Pa.: Society of Automotive Engineers, 2001.

- Marshall, James. “Janus Automobile History.” Zundapp Fool – The place for German Zundapp Motorcycle information. n.d. Web.

- “1958 Zundapp Janus.” The Bruce Weiner Microcar Museum. 2002. (Internet Archive) Web.

- Roberts, Andrew. “Classic Zundapp Janus.” The Telegraph. 20 Nov. 2011. Web.

- “Horrible Small Cars: Zundapp Janus.” CarBuzz. 5 febbraio 2013. Web.

- “Dornier.” Historia del automóvil a través de sus marcas. Embouteillage, n.d. Web.

Immagini

1. © J. Marshall (courtesy of) da Zundapp Fool

2. Liftarn, 2006 [CC-BY-2.5] Commons

3. 2011: Kampen, Pesi Bassi [PD] Commons

4. Charles01 [CC-BY-SA-3.0] Commons

5. StahlKocher [CC-BY-SA-3.0] Commons

6. © J. Marshall (courtesy of) da Zundapp Fool

7. 1948-1955 c.a [PD] Commons

8. M. Braun, modello in scala 1:5 al Museo della Cultura industriale (Museum Industriekultur) di Norimberga. [GFDL o CC-BY-SA-3.0] Commons

9. Huhu Uet, 2011 [GNU-FDL o CC-BY-3.0] Commons

10. Besopha, 2011 [CC-BY-SA-2.0] Commons

11. M. Braun, Museo della Cultura industriale (Museum Industriekultur) di Norimberga. [PD] Commons

12. © J. Marshall (courtesy of) Zundapp Fool

Grazie a James Marshall di Zundapp Fool per la concessione delle immagini.

Si può dimenticare la Sicilia. Sappiamo che è in Grecia. Alfred Jodl, capo di stato maggiore della Wehrmacht

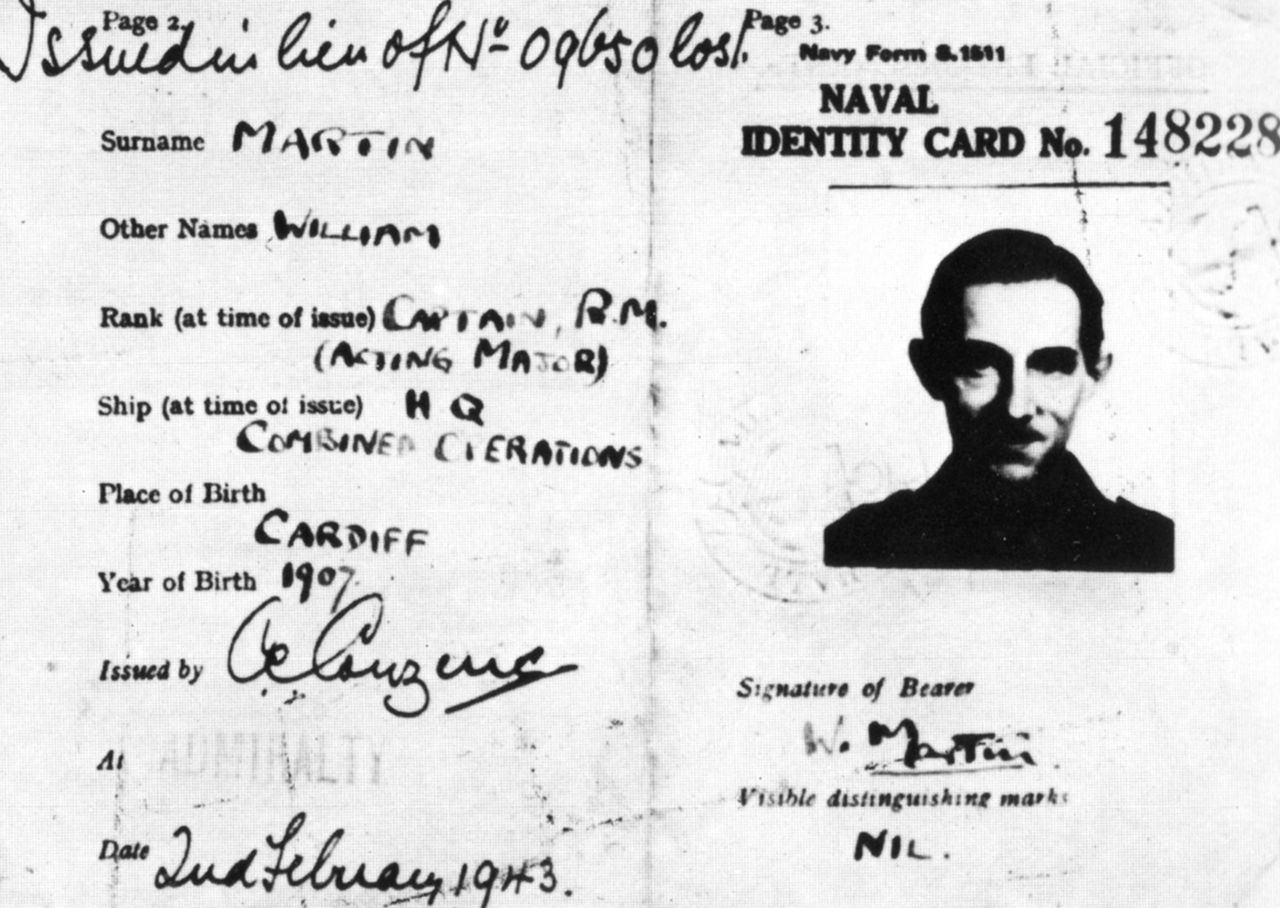

Correva l’anno 1943 e mentre nel resto d’Europa infuriava la seconda guerra mondiale la penisola iberica si godeva la sua neutralità. La mattina del 30 aprile alcuni pescatori, nelle acque del golfo di Cadice, recuperarono il cadavere di un militare straniero e lo misero a disposizione dell’autorità portuale della località spagnola di Huelva. L’uomo indossava l’uniforme da ufficiale della Royal Navy, un giubbotto di salvataggio della Royal Air Force e portava una grossa borsa contenente diversi documenti, tra cui alcuni top secret diretti agli alti comandi inglesi del Mediterraneo. Le autorità spagnole videro tra i documenti, che risultavano appartenere a William Martin, prove di uno scalo effettuato a Gibilterra e dedussero che l’ufficiale era a bordo di un qualche aereo precipitato. La borsa e tutti i documenti furono consegnati ad un agente dei servizi segreti nazisti mentre il corpo fu restituito al vice-console inglese a Huelva. Il vice-console protestò con le autorità spagnole per ottenere la borsa che fu infine restituita il 13 maggio ma le buste, apparentemente intatte, erano state aperte e il contenuto visionato. Il regime nazista era così entrato in possesso di documenti di notevole importanza, da cui si evinceva che gli alleati stavano fingendo di organizzare uno sbarco in Sicilia per coprire la vera intenzione di sbarcare in Grecia e, a tal fine, le truppe erano già in viaggio verso l’Egitto per aggregarsi alle forze inglesi in Medio Oriente. Queste informazioni confermavano le previsioni di Hitler su un’offensiva alleata nei Balcani. Dall’altra parte i servizi segreti inglesi una volta riottenuti i documenti esaminarono le buste e, appurandone la violazione, inviarono a Churchill, che in quel momento era a Washington, il messaggio in codice «mincemeat swallowed, rod, line and sinker» ovvero, «carne trita inghiottita con canna, lenza e piombino»: evidente (e rischioso[1]) riferimento alla metafora del pesce che abbocca all’amo. I nazisti erano così caduti in pieno nella “operazione Mincemeat” (carne trita) orchestrata dal servizio segreto di Sua Maestà per confondere i tedeschi: non esisteva infatti né il maggiore Martin né il suo aereo, dato che il corpo era stato lanciato in mare dal sottomarino HMS Seraph a poche miglia da Huelva e i documenti erano dei falsi prodott ad hoc. Il corpo apparteneva in realtà al povero Glyndwr Michael, un senzatetto di 34 anni morto dopo aver ingerito del veleno per topi: questo tipo di avvelenamento aveva come conseguenza il rigonfiamento dei polmoni come nei casi di annegamento, il che fruttò al giovane clochard l’opportunità di diventare un eroe. Il corpo di Glyndwr fu conservato per tre mesi in una cella frigorifera prima di essere ribattezzato William Martin ed arruolato nei Royal Marines.

Foto di “Pam”, presunta fidanzata del maggiore Martin, ritrovata tra i suoi effetti personali: è in realtà un agente del MI5.

Bollettino dei caduti della Royal Navy sul Times: alla voce “Royal Marines” compare il maggiore W. Martin.

Oltre all’uniforme con i gradi da maggiore, gli inglesi si preoccuparono di mettergli addosso tutta una serie di dettagli per costruire la sua identità, tra cui: la foto della futura sposa Pam, la fattura dell’anello di fidanzamento, un sollecito bancario per uno scoperto di 80 sterline sul conto e alcune lettere personali tra cui quella del padre che lo rimproverava di aver deciso di sposarsi a guerra in corso. In aggiunta a quest’operazione gli inglesi misero in atto un intenso traffico radio falso, una pubblica operazione diplomatica in Turchia per convincerla ad entrare in guerra al fianco degli alleati, e per completare il quadro un bel necrologio di tale «T/Capt. (A/Major)[2] W. Martin» sul The Times del 4 giugno 1943 (a destra). Gli inglesi ottennero l’effetto desiderato: sette divisioni tedesche furono spostate dalla Sicilia alla Grecia, mentre altre due furono spostate in Sardegna e Corsica considerate anch’esse probabili punti di sbarco. La ridistribuzione delle forze tedesche e le scarse e male armate forze italiane rendevano la Sicilia praticamente indifesa.

Generale Alfredo Guzzoni.

A differenza degli alti comandi tedeschi, quelli italiani erano invece certi che l’obiettivo dello sbarco alleato fosse la Sicilia e ne era convinto anche il generale Alfredo Guzzoni nominato il 20 Maggio 1943 comandante della VI Armata dislocata sull’isola. Guzzoni si era in realtà congedato nel 1941, dopo la fallimentare offensiva contro la Grecia, ma la penuria di comandanti affidabili fece si che fosse richiamato in servizio. Guzzoni si rese presto conto che la situazione delle difese sull’isola era disastrosa: nessun sistema antisbarco nei punti vulnerabili, truppe male armate, male addestrate e con il morale basso. In teoria Guzzoni aveva anche il comando sulle truppe tedesche rimaste schierate nell’isola ma di fatto il comando effettivo era nelle mani di Kesselring con il quale le divergenze d’opinioni erano molteplici. La divergenza principale era sui possibili punti di sbarco: Guzzoni aveva intuito, per diverse ragioni, che lo sbarco sarebbe avvenuto nella zona sud-est dell’isola e avrebbe voluto concentrare lì le truppe mentre Kesselring era dell’opinione di dislocarle per tutta la Sicilia in modo da coprire il territorio e così fece. Che gli alleati fossero interessati alla Sicilia iniziava a essere evidente dai tentativi di impadronirsi dell’isola di Pantelleria, importante non solo per essere a metà strada tra la Tunisia e la Sicilia ma anche per ospitare diverse batterie costiere e contraeree, più una base dell’aviazione. Dopo tre settimane di bombardamenti, l’11 giugno gli alleati conquistarono Pantelleria. Il comandante delle forze armate sull’isola, l’ammiraglio Pavesi, adducendo come motivazione l’assoluta mancanza d’acqua si arrese senza sparare un colpo; gli alleati registrarono così solo un ferito, colpito duramente però da un mulo, e fecero prigionieri 11 399 militari. L’attacco e la resa di Pantelleria allarmarono Hitler, che solo allora iniziò a temere che il prossimo sbarco sarebbe avvenuto in Sicilia. Mussolini, presagendo lo sbarco, il 24 giugno fece un discorso in cui esclamò: «Bisogna che non appena il nemico tenterà di sbarcare, sia congelato su quella linea che i marinai chiamano del bagnasciuga, la linea della sabbia dove l’acqua finisce e comincia la terra». In realtà quella linea della spiaggia si chiama battigia mentre il bagnasciuga indica la linea di galleggiamento delle navi, o “linea di fior d’acqua”: a quel discorso è dovuto il comune ed errato utilizzo del termine bagnasciuga che perdura tutt’oggi.

Winston Churchill a Londra,

il 4 giugno del 1943.

5 – Operazione Husky: la 51a Divisione dell’esercito britannico sbarca a Licata il 10 luglio del 1943 (foto: Lt. C.H. Parnall, 1943, Imperial War Museum).

Hitler non imparò nulla

da questa storia. L’anno successivo, un altro piano di intelligence fece credere alle forze dell’Asse che gli Alleati avrebbero invaso l’Europa sbarcando in Norvegia ed a Calais, quando in realtà, il 6 giugno del 1944, sarebbero sbarcati invece in Normandia: era l’operazione “Fortitude”. I Nazisti ci cascarono di nuovo.

Note

- [1]in caso di intercettazione del messaggio, una frase così esplicita avrebbe potuto suggerire l’inganno ai nazisti↩

- [2]T/Capt. (A/Major): Temporary Captain (Acting Major), ovvero un 1st Lieutenant (tenente) ricoprente — per sopravvenute esigenze — il grado temporaneo di Capitano e cui sono assegnate funzioni di Maggiore, di fatto un grado intermedio tra i due. Verbalmente ci si riferisce ad un Acting- con il solo grado superiore, quindi in questo caso semplicemente Major. (cfr.)↩

Bibliografia e fonti

- Rocca, Gianni. L’Italia invasa, 1943-1945. 1. ed. Milano: Mondadori, 1998.

- “Historian claims to have finally identified wartime ‘Man Who Never Was’.” The Telegraph. Telegraph Media Group, 3 Gen. 2010. Web.

- Del Vecchio, Paola. “Storia e segreti – Il barbone che beffò Hitler.” Il Secolo XIX. 2 Feb. 2010. Web.

- “Operation Mincemeat part 1/2.”LiveLeak.com. 14 Ott. 2011. Web.

- “Operation Mincemeat.” BBC. 2 Dic. 2010.

1 – Richard Sorge

A differenza dell’immaginario spionistico creato dai romanzi di Ian Fleming, in questa storia di spie non ci sono raffinate degustazioni alcooliche, marchingegni fenomenali e combattimenti corpo a corpo contro i “cattivi” per sventare i loro piani: le armi fondamentali e decisive sono le informazioni. La seconda guerra mondiale ha infatti mostrato come il lavoro dell’intelligence nel sottrarre informazioni dal nemico e nel fornirgli informazioni false abbia un’importanza ormai pari a quella delle forze armate schierate sul campo di battaglia. Recuperare informazioni per conto dell’Unione Sovietica era il compito di Richard Sorge (1895-1944), cittadino tedesco nato a Bakù, nell’allora Repubblica sovietica dell’Azerbaigian, da padre tedesco e madre russa. Sorge era sia un giornalista corrispondente da Tokyo per il Frankfurter Zeitung, sia una spia al servizio del NKVD (la polizia segreta di Stalin). I tedeschi non nutrivano su Sorge alcun sospetto; grazie infatti ad un suo rapporto su un tentativo di colpo di stato da parte delle forze armate nipponiche nel 1936 il Ministero della Guerra (“Reichskriegsministerium”) lo considerava uomo fidato, inoltre riuscì prima a stabilire un rapporto di amicizia con il rappresentate della Gestapo all’ambasciata tedesca e successivamente vide un suo grande amico, Eugen Ott, esser nominato proprio ambasciatore in Giappone. La Tokko (la polizia segreta nipponica) fece invece alcune indagini su di lui senza scoprire nulla. Il complice principale di Sorge fu il radiotelegrafista Max Clausen; era Clausen materialmente a inviare i messaggi cifrati a Mosca, in cui ogni tanto erano contenuti degli errori di ortografia che in realtà erano voluti e studiati in base ad una precisa tabella e servivano ad autenticare l’identità del mittente. Grazie alla sua rete di relazioni Sorge trasmise ai primi di Maggio del 1941 il seguente messaggio: «La Germania attaccherà la Russia il 20 Giugno. Alla frontiera sono attestate 170-190 divisioni tedesche, tutte motorizzate e dotate di mezzi corazzati. L’offensiva verrà scatenata sull’intero fronte e i principali attacchi saranno diretti contro Mosca e Leningrado». Questa comunicazione era un’informazione straordinaria che lasciò di stucco l’NKVD a Mosca perché l’Unione Sovietica, nell’agosto del 1939, aveva stipulato un patto di “non aggressione” con la Germania nazista; nel messaggio invece si parlava di un imminente attacco e questo lasciò increduli sia i servizi segreti sovietici sia Stalin. La risposta di Mosca alla sua spia fu quindi «Dubitiamo dell’attendibilità della vostra informazione» ma si dovettero ricredere quando il 22 Giugno 1941 i nazisti diedero il via all’Operazione Barbarossa, invadendo l’Unione Sovietica con un attacco su vasta scala che aveva come direttrici Mosca, Leningrado e l’Ucraina. Nel Novembre del 1941 la situazione per i sovietici era disperata con l’armata tedesca a soli 25 chilometri dal centro di Mosca. In una situazione così delicata per i sovietici l’aiuto arrivò proprio da Sorge che trasmise al NKVD un altro fondamentale messaggio: «Il Giappone non intende in nessun caso venir meno al suo patto di non aggressione con l’Unione Sovietica[1] I piani strategici del Giappone prevedono espansione nel Pacifico meridionale e nient’altro. Pertanto l’Unione Sovietica può sentirsi garantita in Estremo Oriente contro un attacco giapponese in Siberia. Non sussiste alcun dubbio al riguardo». Ancora un volta però Stalin dubitava dell’attendibilità della notizia, anche se ci sperava vivamente, finché non giunse un’ulteriore conferma da un’altra spia sovietica: Kim Philby. Philby era un cittadino britannico dal 1936 al servizio del NKVD. Nel 1940 Philby riuscì a entrare nel servizio dell’intelligence britannico facendo così il doppio gioco;[2] poiché i britannici erano riusciti a intercettare tutti i messaggi diretti a Berlino egli li rigirava successivamente a Mosca. Tra i messaggi intercettati c’era anche quello dell’ambasciatore Eugen Ott che informava Berlino della volontà dei nipponici di scatenare una grossa offensiva nel Pacifico, il che escludeva l’azione militare in Siberia, e questo convinse definitivamente Stalin a spostare le truppe dalla Siberia sul fronte occidentale. La carriera da “007” di Sorge era però al capolinea, il 18 Ottobre del 1941 fu arrestato, insieme a Clausen, dalla Tokko che il giorno primo aveva fermato l’amante di Sorge, Ishii Hanako, trovandole in casa un’ingente somma in dollari di cui la donna non aveva saputo spiegar la provenienza. L’ambasciatore Ott inviò anche una protesta ufficiale alle autorità giapponesi ma fu poi messo a conoscenza della doppia vita del suo amico. L’Unione Sovietica smentì qualsiasi collegamento con Sorge e abbandonò la sua preziosa spia ad un triste destino; dopo un processo a porte chiuse Sorge fu infatti impiccato il 7 Novembre 1944. Max Clausen invece sopravvisse alla prigionia e alla fine della guerra si trasferì nella Repubblica Democratica Tedesca. Sia Sorge sia Clausen però avevano fatto in tempo ad informare Stalin delle intenzioni giapponesi; lo “zar rosso” convocò il generale Zukov, il 19 Novembre 1941, per chiedergli cosa occorresse per la difesa della capitale; il generale, abbastanza sfiduciato, disse «due armate e 200 carri armati» e Stalin, con grande sorpresa del generale, gli promise che avrebbe ricevuto rinforzi. Il 05 Dicembre 1941 le forze armate sovietiche, forti dei rinforzi arrivati dalla Siberia, passarono al contrattacco respingendo i tedeschi e salvando così Mosca dalla conquista e imprimendo una svolta decisiva al conflitto. Il ruolo di Sorge fu taciuto per anni in Unione Sovietica per non offuscare il culto di Stalin come unico salvatore della patria e fu nascosta al resto del mondo perché il Giappone non divulgò i risultati dell’indagine e del processo. Nel 1964 però Sorge fu insignito, alla memoria, del titolo onorario di Eroe dell’Unione Sovietica e la sua impresa fu resa nota (è citata anche all’interno dello story-manga La storia dei tre Adolf di Osami Tezuka). Operazioni di intelligence di questo tipo, con tutti i suoi diversi aspetti e tutte le sue diverse conseguenze, fanno decisamente meritare ai servizi segreti la fama di armata “insolita e crudele”.

2 – Francobollo commemorativo dedicato al Dr. Richard Sorge, emesso dalla Republica Democratica Tedesca nel 1976. Il “foglietto” riporta a sinistra la raffigurazione della medaglia all’ordine di “Eroe dell’Unione Sovietica” (“Held der Sowjetunion”), una delle più importanti onoreficenze dell’ex-URRS, conferitagli nel 1964.

Nota

- [1]Stalin, sul modello del patto Molotv – Ribbentropp, stipulò un analogo patto di non aggressione con il Giappone nell’Aprile del 1941.↩

- [2]Nel 1963 pose fine al suo doppio ruolo trasferendosi a Mosca.↩

Bibliografia

- Erik Durschmied, Eroi per caso, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 2004

- Zepponi, C. “Vita e misteri di Richard Sorge: il giornalista, la spia, il comunista.” InStoria – Rivista online di storia ed informazione. N° 12, Dic. 2008 (XLIII): InStoria. Web. 19-05-2013.

Immagini

- 1940, Bundesarchiv [CC-BY-SA-3.0] Bild 183-1985-1003-020

- Deutsche Post (DDR), emissione 3 febbraio 1976 (Commons)

Una aeroslitta è una slitta a motore in cui la propulsione avviene attraverso un’elica aerea. Ciò comporta che la trazione avvenga senza organi di trasmissione del moto a contatto con il suolo, ed è quindi garantita anche qualora le condizioni della superficie non garantiscano sufficiente aderenza perché il veicolo possa avanzare.

Storia

Le prime aeroslitte comparvero agli inizi del XX secolo, quando iniziarono a rendersi disponibili motori a combustione interna sufficientemente compatti. Costruite artigianalmente, le aeroslitte si rivelarono un mezzo versatile e rapido per affrontare gli immensi spazi innevati delle regioni settentrionali, soprattutto vista la scarsità di strade disponibili all’epoca. Iniziarono così a diffondersi come mezzo di trasporto personale o da diporto[1] non più solo in Russia, ma dal 1910 circa anche nelle regioni innevate di Francia, Germania ed Austria.[2] Il perché della propulsione ad elica aerea rispetto ai cingoli o altri sistemi di trazione al suolo è dovuto probabilmente alla semplicità costruttiva della prima: l’assenza di cambio, trasmissione, e degli stessi cingoli, rendeva estremamente semplice costruire un veicolo.

Una aeroslitta fu utilizzata nel corso della celebre spedizione artica britannica Endurance[3] guidata dall’esploratore Sir Ernest Henry Shakleton svoltasi dal 1914 al 1917, un’altra in una spedizione artica zarista del 1914 (vedi paragrafo successivo). Questi mezzi dimostrarono grande mobilità su ghiaccio, neve e fango e trovarono impiego sia in campo civile, per il servizio postale ed il trasporti di passeggeri e merci, sia in campo militare. Se in quest’ultimo ambito furono utilizzate principalmente per servizi logistici, come la consegna di rifornimenti e il mantenimento dei collegamenti tra le unità, non mancarono aeroslitte armate per impiego diretto in battaglia oppure adibite ad ambulanza per l’evacuazione dei feriti.

Russia: dove tutto ebbe inizio

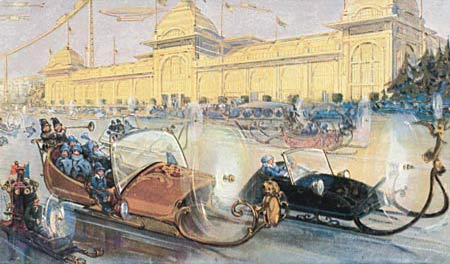

1 – Cartolina russa del 1914, intitolata “Mosca del XXIII secolo”, raffigurante eleganti aeroslitte di fantasia sfilare per le strade della città in un ipotetico futuro.

La prima aeroslitta fu probabilmente quella costruita nel 1904 dall’ingegnere S.S. Nezhdanovsky.[2] Il pioniere dell’aviazione Igor’ Ivanovič Sikorskij, che intendeva studiare la propulsione ad elica per applicazioni aeronautiche, tra il 1909 ed il 1910 costruì due aeroslitte su cui sperimentò almeno tre tipi di motori a scoppio. Al di là di questi “illustri” prototipi, aeroslitte artigianali o autocostruite avevano già iniziato a diffondersi nel paese: ideale per affrontare le grandi distese innevate della Russia, l’aeroslitta cominciava ad affermarsi come mezzo di trasporto civile e per diporto.

Nel 1912 la casa automobilistica Russo-Baltique avviò la prima produzione in serie di una aeroslitta[1]. Nel 1914 il pilota navale russo A.D. Aleksandrov, allegato ad una spedizione idrografica nell’oceano artico voluta dal governo zarista, utilizzò il motore del suo idrovolante Henri Farman (non più in grado di volare a causa dei danni subiti durante un volo di prova) per realizzare una aeroslitta che fu impiegata con successo nel giugno del 1915 per una ricognizione.[4] Al 1915 si ritiene che risalga anche il primo impiego militare delle aeroslitte[1] in concomitanza con l’inizio della prima guerra mondiale, seppure con un ruolo marginale. Subito dopo la “grande guerra”, ed in conseguenza degli eventi della rivoluzione russa, il Paese si ritrovò nella guerra civile che si protrasse fino al 1921 concludendosi con la vittoria di bolscevichi, con strascichi di combattimenti fino al 1923.

Le aeroslitte sovietiche

I conflitti in corso misero in crisi le comunicazioni soprattutto nelle regioni più periferiche, situazione aggravata da due inverni particolamente nevosi (1918-1919): la mobilità delle aeroslitte diventò quindi di importanza strategica, tanto che il neonato regime bolscevico decise di istituire una “Commissione per il coordinamento della progettazione delle aeroslitte” (KOMPAS)[1], presieduta da N. R. Briling nel ruolo di direttore e da N. E. Zhukovskiy nel ruolo di direttore scientifico. Tra gli altri facevano parte della Commissione l’ingegnere aeronautico Andrej Nikolaevič Tupolev, che avrebbe in seguito (1922) fondato e diretto l’ufficio di progettazione sperimentale OKB[5] 156 “Tupolev” (divenuto poi l’attuale azienda aeronautica omonima) nonché luminare dell’Istituto Centrale di Aeroidrodinamica. Altri nomi della KOMPAS furono A. A. Arkhangelskiy, E. A. Chudakov, A. A. Mikulin, B. S. Stechkin, and A. S. Kuzin. L’istituzione svolse attività di ricerca, sviluppo dei processi di produzione, progettazione e sperimentazione delle aeroslitte per impieghi militari. Il primo prodotto della KOMPAS fu un lotto di 40 nuove aeroslitte consegnate nel settembre del 1919. Le vecchie aeroslitte, ancora efficienti, ereditate dalla Russia zarista continuavano ad essere impiegate nelle forze armate per le comunicazioni, per il trasporto di viveri e munizioni al fronte dove non esistevano strade e per l’evacuazione dei feriti.

Due scuole

Dal 1923 la progettazione delle aeroslitte fu affidata a due distinti istituti statali, che seguirono filosofie differenti: il NAMI (l’Istituto di ricerca scientifica automobilistica dell’Ordine Centrale del Nastro Rosso), che preferiva sviluppare slitte in legno, e lo TsAGI (in cirillico ЦАГИ, Istituto centrale di aeroidrodinamica) che si orientò su slitte in metallo, leggere ed all’epoca innovative, come le ANT-III, ANT-IV ed ANT-V di Tupolev. Le aeroslitte sovietiche furono impiegate in svariate spedizioni artiche dal 1932 al 1935, a Novaja Zemlja e nella baia di Tiksi.

La seconda guerra mondiale

Nel 1941 l’Armata Rossa si trovò a dover affrontare le forze dell’Asse nella “grande guerra patriotttica”, nota in Europa occidentale come “campagna di Russia”: ovvero il fronte orientale della seconda guerra mondiale. Tutte le aeroslitte ad uso civile utilizzabili furono ridestinate alle forze armate e i progettisti svilupparono nuovi modelli ad uso militare. Dalla già esistente NKL-16, prevalentemente ad uso civile, furono sviluppate le slitte da trasporto ed assalto NKL-16/41 e NKL-16/42; poi la NKL-26, dotata di corazza e mitragliatrice. Nello stesso periodo nacquero la slitta da assalto pesante ASD-400 e la RF8-GAZ-8. L’importanza delle aeroslitte fu tale che vennero creati appositi “battaglioni aeroslitte da combattimento” (BASB) e “battaglioni aeroslitte da trasporto” (TASB). Dopo la seconda guerra mondiale le aeroslitte restarono in dotazione all’Armata Rossa, mentre i nuovi modelli venivano sviluppati per un uso prevalentemente civile.

I modelli

La produzione sovietica fu, rispetto ad altri paesi, massiccia ed articolata in una vasta gamma di modelli prevalentemente (ma non esclusivamente) destinati all’uso militare o dei servizi pubblici, come ad esempioil trasporto postale o di passeggeri.

Serie BK e Serie ARBES

All’inizio del 1920 iniziarono i lavori per lo sviluppo della serie BK (o “BEKA”, così chiamata dalle iniziali dei progettisti Briling e Kuzin). Le aeroslitte serie BK furono impiegate con successo dall’Armata Rossa nella soppressione della rivolta di Kronštadt del marzo 1921, approfittando del manto di ghiaccio che copriva le acque di fronte a Pietrogrado. Successivamente la KOMPAS produsse diversi modelli di aeroslitte, tra cui gli ARBES e ARBES-II progettati tra il 1921 e 1923 da A. A. Arkhangelskiy e B. S. Stechkin e i primi due modelli della Serie ANT di Tupolev.

Serie ANT

L’ingegnere aeronautico Andrej Nikolaevič Tupolev siglò con le proprie iniziali i progetti del proprio gruppo di lavoro: da qui la “serie ANT” (АНТ, in cirillico), il cui primo prototipo fu costruito nel 1919. Seguirono i modelli ANT-I ed ANT-II progettati per la KOMPAS e costruiti tra il 1921 ed il 1923. Dal 1923 Tupolev proseguì il proprio lavoro all’Istituto centrale di aeroidrodinamica, con la serie ANT-III e successive.

ANT-III

La ANT-III di Tupolev fu la prima aeroslitta interamente in metallo: una robusta e leggera carrozzeria in lamiera nervata, che poteva ospitare fino a tre persone, appoggiava su tre pattini in alluminio. La nuova slitta era equipaggiata con il motore radiale aeronautico Le Rhône da 80 HP di fabbricazione francese. Fu fabbricata anche una versione ANT-IIIbis con motore “Khakke” da 50 HP. [1]

ANT-IV

2 – Una aeroslitta ANT-IV con il motore aeronautico radiale tricilindrico Bristol Lucifer da 100 HP, di costruzione britannica (Bundesarchiv, Bild 102-09005 / CC-BY-SA).

A partire dal 1931 il motore tricilindrico Bristol Lucifer fu dal più autarchico motore radiale aeronautico a 5 cilindri Shvetsov M-11 di fabbricazione sovietica. Nel 1933 viene introdotta la ANT-IVS, versione adibita ad ambulanza della ANT-IV che divenne un insostituibile mezzo di soccorso sia in tempo di pace che in teatro di guerra: fu impiegata per l’evacuazione dei feriti durante la guerra d’inverno (1939-1940) insieme alle NKL-6 e sul fronte orientale della seconda guerra mondiale. L’aeroslitta ANT-IV trovò largo impiego anche in campo civile e si diffuse in Kazakistan, in Siberia, in Tataria e come supporto alle esplorazioni geografiche nella regione artica negli anni 1934 e 1935. In queste spedizioni la ANT-IV dimostrò di funzionare con temperature bassissime, fino a -40 °C, realizzando una media di 28 km/h con un carico tra i 700 e i 1000 kg. Nel 1935 due slitte di serie con motore stellare Shvetsov M-11 parteciparono ad una competizione nazionale sovietica per aeroslitte e veicoli fuoristrada, percorrendo oltre tremila chilometri e dimostrando una eccezionale mobilità sui terreni innevati.[1]

ANT-V

Le aeroslitte ANT-V, le ultime della serie ANT, furono equipaggiate con motore radiale aeronautico FIAT da 100 HP.

Serie NKL

Le aeroslitte serie NKL (НКЛ, in cirillico) furono sviluppate specificatamente per uso militare e costruite a Mosca dalla fabbrica del NKLes (cirillico: НКЛес) o “Narkomles” (cirillico: Наркомлес), ovvero il “Commissariato popolare per le foreste”.

NKL-6 (OSGA-6)

Lo stesso progettista della ANT-IV, N.A. Andreev,[1] sviluppò la OSGA-6 per conto dell’OSGA (Otdel Stroitelstva Glisserov i Aerosanej[7] ), il dipartimento per la costruzione di motoscafi e slitte.

Le OSGA-6 furono impiegate accanto alle ANT-IV durante la “guerra d’inverno” contro la Finlandia. Sebbene l’impiego principale fosse il trasporto di truppe e munizioni specialmente sui laghi ghiacciati e l’evacuazione dei feriti, furono occasionalmente utilizzate in combattimento per sferrare attacchi a sorpresa.[1] Le OSGA-6 furono in seguito ridenominate NKL-6 aprendo così la serie NKL.

NKL-16

La NKL-16 era usata prevalentemente come veicolo di trasporto e postale. Durante la seconda guerra mondiale furono sviluppate le versioni militari da assalto e trasporto NKL-16/41 e NKL-16/42.

NKL-26

3 – Aeroslitta NKL-26, 1941 o 1942.

RF-8-GAZ-98

4 – Aeroslitta RF-8 o GAZ-98.

Sever-2

Kamov Ka-30

I primi 6 prototipi furono costruiti nel dicembre 1962 e dopo i test furono apportate alcune migliorie che portarono alla versione di serie. Dopo le prime 28 slitte, nel 1966 la produzione fu trasferita presso la fabbrica “Дальмашзавод” (“Dalmaschsawod”) che sostenne il ritmo di 25-30 veicoli all’anno.[10] Per il Ka-30 furono sviluppati pattini in plastica con rivestimento in teflon, che dimostrarono un miglioramento dello scorrimento a temperature prossime agli zero gradi centigradi ed evitavano che a seguito di una lunga sosta il veicolo restasse bloccato dal ghiaccio. La Ka-30 fu costruita nelle versioni passeggeri, una sorta di “minibus” che poteva ospitare fino a 10 persone, un furgone con capacità di carico fino a 1000 kg ed ambulanza. Era prevista anche una improbabile versione destinata ad ufficio o sala riunioni mobile. Il peso del veicolo si aggirava sui 2300 kg e la velocità massima era di circa 113 km/h.[9].

In alternativa ai pattini per la neve, poteva montare ruote tradizionali per l’uso estivo oppure galleggianti per muoversi sull’acqua. Nel 1971 il KGB commissionò una versione ad uso militare, dotata del motore М-14 e di una torretta per mitragliatrice libera di ruotare con un’ampiezza di 270 gradi. La maggior parte delle Ka-30 furono messe fuori servizio per vetustà a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.[10]

Kamov Ka-36 Veterok

La Ka-36 Veterok (“Ка-36 Ветерок”, in cirillico. “Veterok” significa “brezza”) fu una piccola aeroslitta a due posti con carrozzeria in fibra di vetro e propulsore motociclistico, destinata all’uso privato ma che non arrivò mai alla produzione in serie. Anche per la Ka-36 era prevista la possibilità di montare galleggianti in sostituzione ai pattini. Sviluppata a partire dal 1966, il Consiglio dei Ministri fece pressioni per un rapido completamento del progetto nell’ottica di produrre nuovi beni di consumo per l’imminente anniversario del governo sovietico.[10] Nel 1967 fu realizzato il prototipo destinato alle esposizioni. Dopo la costruzione di pochi esemplari[11], il progetto fu poi annullato con discrezione, e l’ordine di 50 aeroslitte fu revocata.[10]

Tupolev A-3 “Nadezhda”

![foto: Mr.choppers [CC-BY-SA-3.0] Tupolev A-3 al Concours d'Elegance di Greenwich, 2012](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2012/09/1280px-1971_Tupolev_A-3_aerosled_007-300x192.jpg)

7 – Un esemplare di Tupolev A-3 al “Concours d’Elegance” di Greenwich nel 2012. [CC-BY-SA-3.0]

8: un esemplare di Tupolev A-3 conservato alla fabbrica di elicotteri di Dubove, Ucraina. [CC-BY-SA-3.0]

Un esemplare di Tupolev A-3 battezzato “N007”, l’unico esportato negli Stati Uniti d’America, fu equipaggiato con il 9 cilindri radiale Vedeneyev M-14P con una potenza di 365 HP.[12]

Tupolev AS-2

9 – aeroslitta anfibia “Торэкс” (“Torex”) di produzione sovietica a Kotlas, Russia nordoccidentale.

Altri modelli

Numerosi altri modelli furono realizzati in serie, come la slitta da assalto pesante ASD-400 durante la seconda guerra mondiale, la GGAT-3, la Kamov Ka-18, le KM-4 Purga e KM-5. Una aeroslitta anfibia ad uso civile (foto 10) era prodotta dalla Torex di Yekaterinburg.

Aeroslitte in Germania

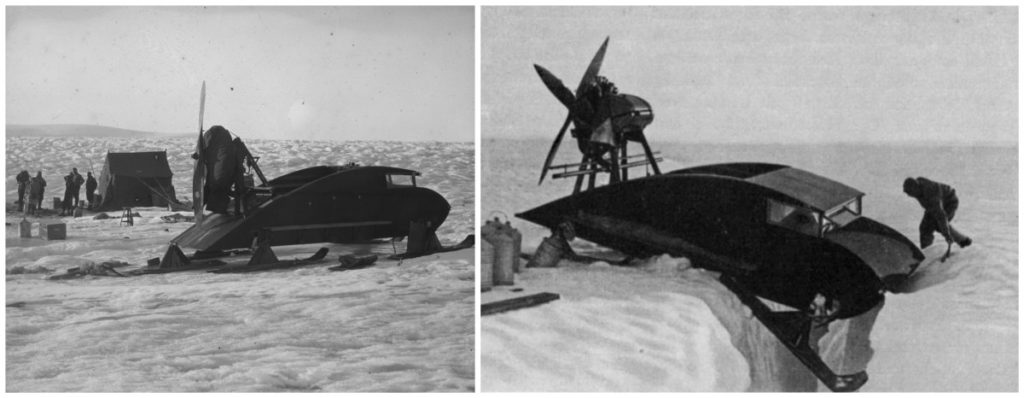

10 – aeroslitta “Eisbär” (“orso di ghiaccio”), durante la spedizione polare tedesca condotta da Wegener nel 1930.

Aeroslitte con carrozzeria chiusa chiamate Eisbär (orso di ghiaccio, in tedesco) furono impiegate nella spedizione polare tedesca in Groenlandia condotta da Alfred Wegener, partita da Copenaghen il 1 aprile del 1930. Le slitte si trovarono più volte in difficoltà e non diedero i risultati sperati[14][15]

11 – aeroslitte “Eisbär”, durante la spedizione di Wegener.

Durante la seconda guerra mondiale le forze armate naziste utilizzarono sul fronte orientale per lo più aeroslitte sovietiche di cattura. Di fronte alla prospettiva del rigido inverno sovietico, anche la Germania decise di sperimentare questo tipo di veicoli da neve.

Tatra V855

La V855 fu un prototipo costruito nel 1942 dalla industria automobilistica Tatra nella attuale Repubblica Ceca, il cui territorio si trovava allora sotto l’occupazione tedesca con il nome di “Protettorato di Boemia e Moravia”. Derivata dall’automobile di serie Tatra 97 di cui manteneva la carrozzeria e dalla Tatra 87 da cui prendeva il motore, aveva la particolarità unica di poter funzionare sia come motoslitta tradizionale, sia come aeroslitta: infatti lo stesso propulsore azionava sia un’elica aerea che un tamburo posteriore aderente al terreno. Il tamburo, fornendo trazione meccanica come nelle motoslitte, era utile per affrontare le salite dove la spinta dell’elica poteva essere insufficiente; inoltre consentiva di frenare, permettendo l’utilizzo del veicolo in ambiente urbano. La carrozzeria, chiusa a quattro porte, poggiava su quattro pattini tutti sterzanti. Ne furono realizzati soli due esemplari che non portarono mai alla produzione di serie: uno di essi è conservato al museo Tatra a Zakopane, in Polonia. Una fedele replica realizzata da Ecorra Restorations si trova al Lane Motor Museum[16] di Nashville, Tenessee.

![Foto: Marek Czerwiński [GFDL o CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0]](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2012/09/800px-Tatra011-300x199.jpg)

12 – Tatra V855 al Museo Tatra a Zakopane (Polonia)

Foto: Marek Czerwiński [GFDL o CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0].

13 – Replica della Tatra V855 del al Lane Motor Museum: notare il tamburo posteriore. Foto: Dave_7 [CC-BY-2.0].

Stati Uniti e Canada

L’aeroslitta, nota in nordamerica anche come snowplane, ebbe una discreta diffusione anche in Canada e negli Stati Uniti dapprima come mezzo di trasporto privato per i mesi invernali, e successivamente come veicolo da diporto. L’aeroslitta ebbe un ruolo importante durante i lunghi inverni nordamericani di inizi secolo, permettendo ai medici di raggiungere i pazienti, o a questi ultimi l’ospedale, agli insegnanti di raggiungere le scuole, alla posta di arrivare anche con le strade bloccate. Se al di là dello Stretto di Bering gli aerosani erano affare di stato, in Canada e negli Stati Uniti la produzione fu lasciata alla creatività di meccanici e piccoli imprenditori.

Lorch

Il più celebre costruttore di aeroslitte fu probabilmente il giovane meccanico canadese Karl E. Lorch di Spy Hill. Mentre lavorava nell’officina del padre, pensò di costruire un mezzo che potesse consentire di superare il pressoché totale isolamento in cui cadevano le zone rurali del Sakatchewan durante le abbondanti nevicate invernali. Nel 1928[17] il diciannovenne Karl realizzò così la sua prima motoslitta modificando una Ford T cui accorciò l’interasse e montò due pattini in sostituzione delle ruote anteriori, mentre quelle posteriori, gemellate e dotate di catene da neve, fornivano la trazione. Il mezzo funzionava ma Lorch voleva qualcosa di più veloce. Sembra che ebbe l’idea della propulsione ad elica vedendo, in un aeroporto, un aereo equipagiato con pattini per la neve: se davvero così fosse, l’origine dell’aeroslitta in nordamerica sarebbe totalmente indipendente da quella della omologa russa.

Comunque, dall’aereo Lorch non prese solo l’idea ma anche i materiali. Su una leggera struttura in tubolari d’acciao costruita insieme al padre nel garage di famiglia, la madre e la sorella cucirono una “carrozzeria” in tela di lino, la stessa utilizzata dai costruttori di aeroplani per rivestire le ali. Il motore invece veniva da un’automobile, mentre l’elica da cinque piedi di diametro, imbullonata direttamente sull’albero motore, fu ricavata artigianalmente da un legno di betulla. La slitta era su tre pattini di cui quello anteriore sterzante. Il collaudo fu soddisfacente, ma Lorch sperimentò continui miglioramenti. Passò al motore aeronautico, sperimentò eliche con passi e diametri differenti, introdusse il riscaldamento in cabina e migliorò la carrozzeria fino all’aspetto streamline con cui divennero celebri. In pochi anni le richieste portarono Mr. Lorch ad una vera e propria produzione in serie con venti dipendenti impiegati nello stabilimento costruito accanto alla officina del padre.[18] La maggior parte delle eliche furono prodotte dal fratellastro di Karl, Arnold Sims.

14 – Aeroslitte Lorch davanti all’officina di Spy Hill, Saskatchewan.

(Saskatchewan Archives Board, via Woodyboater)

Per soddisfare le richieste dagli Stati Uniti dovette aprire un secondo stabilimento a Wolford, in North Dakota, che mantenne per tre anni. Le differenti condizioni delle strade in questa zona, meno nevose rispetto al Saskatchewan, o forse anche una clientela più esigente, indussero Mr. Lorch a sviluppare un nuovo modello più sofisticato e raffinato: finiture di livello automobilistico per gli interni, pannello strumenti, finestrini in vetro con sbrinatore elettrico. Ma la vera novità erano le ruote retrattili, azionate addirittura da un sistema idraulico la cui pressione era fornita dalla potenza del motore: il conducente poteva passare dagli sci alle ruote e viceversa semplicemente spostando una leva nell’abitacolo. A differenza degli aerosani sovietici, che richiedevano lo smontaggio dei pattini, gli snowplane di Lorch potevano quindi trasformarsi in automobili ad elica e ritornare aeroslitte senza interrompere la marcia. Il veicolo fu brevettato in Canada e USA.

La fama delle aeroslitte Lorch si diffuse in entrambi i paesi e raggiunse addirittura la patria degli aerosani: l’Unione Sovietica, dove sembra che il Dipartimento dei Trasporti avesse commissionato alcuni esemplari di snowplane. Il cerchio si chiudeva. Tra gli acquirenti, oltre a numerosi privati, vi furono i governi del Saskatchewan e del Manitoba, la Royal Canadian Mounted Police (le “Giubbe Rosse”), le poste, l’aeronautica militare canadese. La famiglia di Lorch lasciò anche un mezzo sempre disponibile presso la propria officina per servizi di pronto intervento: lo stesso Karl, suo padre, o uno dei suoi operai, affrontarono spesso il maltempo con lo snowplane per trasportare il medico dai propri pazienti.

L’avvento degli spartineve a turbina negli anni ’50 rese possibile pulire agevolmente le strade, rendendole praticabili alle automobili comuni e rendendo quindi gli snowplane meno appetibili dal mercato, tanto che Lorch cessò l’attività nel 1955 dopo aver prodotto oltre 640 esemplari.[19]

Kristi Snowplane

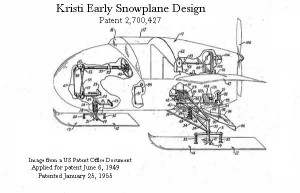

15 – Disegno allegato alla domanda di brevetto del sistema Sky Action del KRisti Snowmobile, 1949.

Al ritorno dalla seconda guerra mondiale il pilota della US Navy William Shooners, nativo americano del Colorado, decise di lavorare ad un veicolo in grado di viaggiare su terreno innevato, ghiaccio ed acqua. Il risultato fu una aeroslitta anfibia, dotata di tre pattini (due posteriori, uno anteriore sterzante) e spinta da un motore aeronautico raffreddato ad aria. Ultimata nel 1947, aveva una caratteristica unica nel suo genere: la capacità di inclinarsi in curva alzando ed abbassando i pattini posteriori, consentendo curve più veloci ma anche di muoversi perpendicolarmente ad una pendenza senza rischiare il ribaltamento laterale. Shooners brevettò questo sistema con il nome di “Sky Action“. Dopo aver partecipato alla guerra di Corea come riservista, fondò la Kristi Company dedicandosi alla costruzione di veicoli da neve. Shooner abbandonò l’idea dell’aeroslitta dedicandosi i mezzi cingolati, cui trasferì però il sistema ad assetto variabile Sky Action.

16 – Aeroslitta Polaris del 1963, costruita in 25 esemplari.

Polaris

Il noto costruttore di veicoli da neve e quadricicli Polaris Industries propose la propria aeroslitta nel 1963, costruita in 25 esemplari ma mai approdata ad una vera e propria produzione in serie.

Altri costruttori nordamericani

Un altro costruttore di aeroslitte il canadese Fudge, conterraneo di Lorch con sede a Moosomin nel Saskatchewan. Dagli anni’40[20] fino al 1959 produsse aeroslitte (dette Snow-Sedan[21] ) con carrozzeria chiusa di tipo automobilistico su quattro pattini, in differenti modelli.[22] Le areoslitte Fudge erano dotate di motore Chrysler “L”.[20]

17 – Una aeroslitta Fudge “Snow-Sedan” degli anni ’40.

(ensign.ftlcomm, via Woodyboater)

Dal colorado veniva invece la Price “Snoplane“, costruita da Jack Price e Howard Davis a Durango. Tra il 1933 ed il 1949 furono realizzati 34 esemplari.[23] Vanno infine menzionate le due aeroslitte autocostruite dai fratelli Melvin ed Eugene Eckart negli anni ’30[24][25] ma probabilmente molte altre slitte furono autocostruite nei paesi nordamericani. [endmark]

18 – Aeroslitta canadese conservata al Barr Colony Heritage Cultural Centre di Lloydminster (Canada)

Note

- [1]Potapov, Valeri (opera citata)↩

- [2]“Аэросани и снегоходы.” timemechanic. 3-10-2010. Web. 3-9-2012. Attraverso English Russia.↩

- [3]Shackleton, sir Ernest Henry. “Loss of the Endurance.” South: The Last Antarctic Expedition of Shackleton and the Endurance. Globe Pequot, 2008. 84. Stampa.↩

- [4]Barr, William. “Imperial Russia’s Pioneers in Arctic Aviation.” Arctic vol.38 n°3, Sep. 1985: 219-230. attraverso Arctic Science and Technology Information System. Web. 3-9-2012.↩

- [5]Gli OKB erano “uffici di progettazione sperimentale”, ovvero istituzioni composte da un gruppo di ingegneri che svolgevano attività di ricerca nel campo della tecnologia avanzata, progettazione e realizzazione di prototipi relativamente soprattutto ad applicazioni militari o di importanza strategica. Solitamente venivano chiamati con il nome della fabbrica o del direttore, in questo caso appunto Tupolev.↩

- [6]“The Propellor-Driven Sleigh.” Museum of Retro Technology. The Douglas Self Site, Web. 26-08-2012.↩

- [7]Савина, A. “O – Old Names List.” ВЕБ-проэкты А.Савина (A.Savine home site). Web. 2-09-2012.↩

- [8]“VEDENEYEV ENGINES.” Richard Goode Aerobatics. Web. 3-9-2012.↩

- [9]Boy Wonder. “VINTAGE SLEDS IN RUSSIA – THE AEROSLED K30!” Vintage Snowmobiles, Vintage Sleds and even Vintage Snow Machines. 2-08-2007. Web. 2-09-2012. ↩

- [10]Kirindas, Alexander. “Север для севера.” Вертолет (Helicopter) n°3 2000. Interlibrary. Web. 2 Sept. 2012.↩

- [11]“Unique Soviet Snowmobiles.” Dark Roasted Blend. 2-09-2012.↩

- [12]Nunez, Alex. “Tupolev 007: Attention, cosmonauts – Your ride’s here.” Autoblog – We Obsessively Cover the Auto Industry. 6-6-2010. Web. 3-9-2012.↩

- [13]“AS-2 aerosled.” sito ufficiale Tupolev. Web. 4-9-2012.↩

- [14]“75th anniversary of the ‘German Greenland Expedition Alfred Wegener‘.” Alfred Wegener Institut für Polar und Meeresforschung (AWI). 24 Mar. 2005. Web. 3-9-2012. ↩

- [15]“Death on the eternal ice.” Alfred Wegener Institut für Polar und Meeresforschung (AWI). 21 Oct. 2005. Web. 3-9-2012.↩

- [16]“A word from the president.” Braking News vol.5 n°2 Apr. – Jun. 2008: 1-2. Lane Motor Museum . Web. 4-9-2012. ↩

- [17]”The story of the Lorch Snowplane.” Village of Spy Hill. Web. 5-9-2012.↩

- [18]Lorch, Wayne. “Lorch Snowplanes.” The Encyclopedia of Saskatchewan. University of Regina, Web. 7-9-2012.↩

- [19]Crawford, Gerald. “Steadman’s Snowplane.” North Central Internet news. 25-2-2002. Web. 7-9-2012.↩

- [20]R. Down (op.cit)↩

- [21]“Fudge Snowplane Brochure.” North Central Internet news. Web. 7-9-2012.↩

- [22]“Lorch Snowplane.” North Central Internet news. 19-2-2002. Web. 7-9-2012.↩

- [23]“Price Snowplane, History of the Snowplane in Durango Colorado.” YourDurango.com. Web. 7-9-2012.↩

- [24]“Eugene Eckart’s Snow Plane.” North Central Internet news. 5-4-2002. Web. 7-9-2012. ↩

- [25]Eckart, Albert. “The Eckarts Snowplanes.” North Central Internet news. 19-3-2002. Web. 7-9-2012.↩

Fonti e bibliografia

- Potapov, Valeri. “Soviet Combat Snowmobiles.” The Russian Battlefield. 19-09-2004. Web. 27-08-2012.

- “The Propellor-Driven Sleigh.” Museum of Retro Technology. The Douglas Self Site, Web. 26-08-2012.

- “Unique Soviet Snowmobiles.” Dark Roasted Blend. 2-09-2012.

Sever-2, Ka-30 e Ka-36

- Kirindas, Alexander. “Север для севера.” Вертолет (“Helicopter”) n°3 2000. Interlibrary. Web. 2 Sept. 2012.

Ka-30

- Boy Wonder. “VINTAGE SLEDS IN RUSSIA – THE AEROSLED K30!” Vintage Snowmobiles, Vintage Sleds and even Vintage Snow Machines. 2-08-2007. Web. 2-09-2012.

Tupolev A-3

- McLeavy, Roy. Jane’s surface skimmers. 15th ed. London: Jane’s Pub., 1982. Stampa.

Lorch e Fudge

- Lorch, Wayne. “Lorch Snowplanes.” The Encyclopedia of Saskatchewan. University of Regina, Web. 7-9-2012.

- “The story of the Lorch Snowplane.” Village of Spy Hill. Web. 5-9-2012.

- Down, Reg. “What Did They Do Before Snow Plows & Snowmobiles To Get Around?” Woody Boater | Antique and Classic Boat News. 17 Feb. 2011. Web. 17-10-2013.

Kristi Snowplane

- Roth, Chris. “History of the Kristi Company.” KristiSnowCat.com. Kristi Company, n.d. Web. 7-9-2012.

Immagini

- [PD] via Commons;

- Bundesarchiv, Bild 102-09005 / CC-BY-SA via Commons;

- [PD] via Commons;

- [PD] via Commons;

- [licenza sconosciuta/license unknown], via svammelsurium;

- via (gentile concessione/courtesy of) Dark Roasted Blend;

- di Mr.choppers [CC-BY-SA-3.0] via W. Commons;

- di Varga Attila [GFDL – CC-BY-SA-3.0] via Commons (1 — 2)

- di Georg Pik [pubblico dominio] via Commons;

- Alfred Wegener Institute [PD] via Commons;

- Alfred Wegener Institute [PD] via Commons;

- di Marek Czerwiński [GFDL – CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Commons;

- di dave_7 [CC-BY-2.0], via Commons

- © Saskatchewan Archives Board, via (gentile concessione/courtesy of) Woodyboater;

- [pubblico dominio], via W. Commons;

- di Melensdad su en.wikipedia [GFDL – CC-BY-SA-3.0 – CC-BY-2.5], from Commons;

- © ensign.ftlcomm, via (gentile concessione/courtesy of) Woodyboater;

- di SriMesh [CC-BY-SA-3.0] via Commons;

Se escludiamo la rivoluzionaria dottrina tattica sviluppata per l’utilizzo delle formazioni corazzate i nazisti non furono gli incredibili innovatori di mezzi corazzati che forse la propaganda dei vincitori, e una certa leggerezza ricostruttiva degli addetti ai lavori, hanno tramandato fino a noi. Negli anni immediatamente precedenti lo scoppio della seconda guerra mondiale i veicoli corazzati da combattimento (VCC) a disposizione di Hitler erano leggeri e male armati e solo un quantitativo estremamente limitato di veicoli considerati, per peso e armamento, “medi” ebbe un ruolo operativo effettivo durante le incredibili offensive in Polonia e Francia. I trionfi dei primi due anni di guerra furono dovuti a fattori ben più rivoluzionari delle caratteristiche dei VCC impiegati. Brevemente i principali furono: la creazione di formazioni corazzate indipendenti dalle divisioni di fanteria, la combinazione e la collaborazione fra armi diverse, l’appoggio tattico aereo per esempio nell’attacco dei capisaldi nemici, dinamismo dei comandi, sorpresa, fine programmazione strategica. E gli errori degli avversari che vennero sfruttati senza alcuna remora. Fu con l’estendersi della guerra verso l’est, contro l’URSS, che avvenne la svolta decisiva nelle direttive amministrative riguardo i prototipi e i progetti di nuovi carri da approvare. L’incontro-scontro con il T-34 sovietico [foto 1] risultò scioccante per l’alto comando tedesco. Il T-34 può a ragione essere considerato il miglior (relativo, non assoluto) carro armato dell’ultima guerra mondiale se si rimane contestualizzati al periodo storico e alle esigenze operative alle quali era chiamato a rispondere. Il Panzer VI “Tigre”, il primo della serie di carri pesanti (57 tonnellate) dell’esercito tedesco si era rivelato di difficile manovrabilità, con un design della corazzatura, pur ottima, sorpassato non essendo angolato per deflettere i colpi avversari.

In risposta fu messo in produzione il Sd.Kfz. 171 meglio noto come Panzer V Panther [foto 2] destinato a rivoluzionare concettualmente il futuro dei mezzi corazzati ma fin troppo delicato e futuristico per poter seriamente decidere le sorti di un conflitto (entrò in servizio nel Luglio del 1943) ormai perduto. Si venne pertanto a creare una situazione decisamente incongruente. Da una parte i Russi che affiancarono la produzione di carri standard, i T-34 nelle varie versioni, a carri pesanti come lo JS-1 mantenendo però la priorità sul carro medio, dall’altra i tedeschi, ormai in seria difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento delle materie prime che distolgono la progettazione e lo studio di prototipi dalla strada che poi il resto del mondo considererà corretta, quella dei carri medi e si incentra sullo sviluppo di carri pesanti e super pesanti. La volontà di Hitler è ovviamente uno dei fattori principali, imbevuto di retorica fine a sé stessa il gioco per il dittatore è anche avere “il carro più grande” rispetto al nemico ma vi sono altre motivazioni, di carattere strategico, dietro questa scelta. La Germania aveva perso l’offensiva su tutti i fronti, nessuno escluso. Si andavano delineando opzioni prevalentemente difensive nelle sfere dei comandi. Sacrificare la mobilità a fronte della solidità sembra essere un mantra cieco ma palese nelle scelte dei prototipi, nello sviluppo di versioni aggiornate di carri già esistenti (Il King Tiger, ad esempio, versione da 70t del Panzer VI “Tiger”). Una scelta a dir poco discutibile che contribuì non poco alle sorti finali del conflitto.

Il “Maus”

Uno dei progetti più interessanti da studiare è sicuramente il Maus. La denominazione seriale Panzer VIII era caduta in disuso e gli venne attribuita successivamente dagli alleati. Per i Tedeschi era noto come Sdk.Fz 205 “Maus” (Topo) [foto 3] , pesante 175 tonnellate avrebbe surclassato per armamento e corazzatura qualsiasi altro veicolo da combattimento esistente all’epoca. La ditta Krupp si sarebbe occupata della costruzione dei componenti mentre la Alkett dell’assemblaggio. Il primo prototipo, denominato V1, venne testato, privo di torretta, nel 1943. Seguirono mesi di studi per approntare la parte superiore, armata di un cannone da 150mm. Inizialmente si era predisposto l’utilizzo di un KwK 44 da 128mm, lo stesso dello Jadgtiger (la versione semovente del Tiger) ma si convenne che se le caratteristiche della struttura fossero risultate funzionali un calibro maggiore andava applicato. Secondo Adolf Hitler un calibro inferiore sarebbe stato uno spreco e uno spregio paragonato alla possanza del super carro.

La corazza era spessa 220 mm frontalmente e 190 mm ai lati e posteriormente per lo scafo, 240 mm frontali e 220 mm nel retro per la torretta. Il primo modello venne classificato come V1. I test misero in luce i limiti dell’idea: le sospensioni subivano un logorio tremendo e non vi era modo di renderle sufficientemente robuste, la velocità massima, in condizioni ottimali di terreno era di 13 km/h e il peso enorme rendeva impossibile attraversare ponti e terreni morbidi. Nonostante ciò fu costruito un secondo prototipo, migliorato nella larghezza dei cingoli che raggiunsero i 1200 mm e il ritorno al ben testato cannone da 128 a cui venne aggiunto uno da 75 mm coassiale. Fu aggiunta anche una mitragliatrice per lo scontro ravvicinato con la fanteria e in chiave anti aerea. Nel Luglio del 1944 gli ordini preventivati, cinque carri al mese, furono annullati vista l’impossibilità tecnica di poter ottemperare alla produzione, per così dire, di massa. I due prototipi però continuarono ad essere testati e si riporta la notizia dell’impiego in battaglia del Maus presso un complesso industriale di Kummersdorf, dove secondo fonti sovietiche non del tutto accreditate diversi carri armati russi vennero distrutti tanto che occorse l’intervento dell’aviazione per mettere fuori combattimento il titanico Panzer. La torretta del V1 venne poi assemblata da ingegneri russi, a guerra terminata, con lo chassis del V2 ed il mezzo è tuttora esposto presso il museo di guerra di Kubinka. [foto 4]

4 – “Maus” V2 al museo della guerra di Kubinka. La torretta è del V1.

Dati tecnici

- Modello: Sonderkraftfahrzeug 205 (Sdk.Fz 205) “Maus”

- Massa: 188 000 kg

- Equipaggio: 6 persone

- Motore:

- V1: Daimler-Benz MB 509 / 12-cilindri / 1080 HP

- V2: Daimler-Benz MB 517 Diesel / 12-cilindri / 1200 HP

- Capacità serbatoio 2650-2700 litri

- Velocità: 13-20 km/h

- Autonomia: 160-190km (road), 62km (cross-country)

- Lunghezza: 10.09 m

- Larghezza: 3.67 m

- Altezza: 3.63 m

- Armamento: 128mm KwK 44 L/55 e 75mm KwK 44 L/36.5 1 x 7.92mm MG34

- Munizioni: 128 mm – 55-68 colpi 75 mm – 200 colpi (intesa somma fra HE e AP)

Bibliografia e fonti

- Ragionieri, Mario. Carri armati tedeschi e italiani (1939-1945)

. Chillemi edizioni, 2009.

- Chamberlain, Peter. Encyclopedia of German Tanks of World War Two

. London: Arms & Armour Press, 1999.

Immagini

1) agenzie di stato sovietiche [PD] Commons;

2) [PD] Commons;

3) autore e licenza sconosciuti;

4) [PD] Commons;

testo: © Giovanni Melappioni da Talento nella Storia: portale storico amatoriale, indipendente, apolitico.