divieto di accesso ad una manifestazione sportiva (daspo sportivo) o ad una determinata area di una città o ad una infrastruttura di trasporto (daspo urbano) per motivi di pubblico ordine e sicurezza, inteso come misura sanzionatoria o preventiva; per estensione divieto di avvicinamento a un luogo/persona o interdizione imposta da un’autorità.

Decreto sicurezza, multe e Daspo a chi abusa della movida

Corriere della Sera, 13 giugno 2016

Il termine deriva dall’acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive”, misura introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 (e successive modificazioni ed integrazioni) con la quale il questore vieta al soggetto ritenuto pericoloso di accedere, per un periodo di tempo stabilito, ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. La normativa in materia di restrizioni al pubblico delle manifestazioni sportive fu concepita principalmente per le partite di calcio e adottata nel contesto della ratifica di una convenzione europea[1] sottoscritta a Strasburgo il 19 agosto del 1985 a seguito della strage dell’Heysel del 29 maggio 1985 nella quale morirono 39 persone e ne rimasero ferite oltre 600, avvenuta allo stadio Heysel di Bruxelles poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles.

daspo sportivo

Il termine daspo per indicare il divieto di accedere alle manifestazioni sportive ex Legge 401/89 comparve sulla stampa a metà degli anni ’90:[2]

…tutti e diciassette sono segnalati all’autorità giudiziaria, sei sono colpiti dal provvedimento Daspo che vieta l’accesso allo stadio.

C. Fusani, la Repubblica, 1 giugno 1995, pag. 44

daspo urbano

Quando fu introdotta, con il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n°14[3] o “Decreto Minniti”, la misura dell’ordine di allontanamento e divieto di accesso ad un’area o infrastruttura, per analogia con il “daspo” sportivo tale provvedimento fu soprannominato “daspo urbano“.[4]

Qualche settimana fa, il sindaco Beppe Sala aveva accennato ai Daspo nei confronti dei nomadi che occupano alcune aree pubbliche.

daspo per i corrotti

La cosidetta “Legge spazzacorrotti” ossia Legge 3 gennaio 2019 nº 3[5] adottava, come misura di contrasto alla corruzione, l’interdizione dai contratti con la pubblica amministrazione per i responsabili di reati contro la stessa. Tale misura, sempre per analogia con le precedenti, fu soprannominata “daspo per i corrotti”

Il Daspo per i corrotti […] vieta in modo permanente a chi ha commesso un reato del ceppo della corruzione (anche peculato, corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze, induzione a dare o promettere utilità) di contrattare con la pubblica amministrazione.

la Repubblica, 19 dicembre 2018

Fra i punti principali del ddl, il “daspo” per i corrotti e la possibilità di utilizzare anche per i reati contro la PA l’agente sotto copertura.

divieto di avvicinamento

Il termine “daspo”, da acronimo del “divieto di accedere alle manifestazioni sportive” quale era in origine, per estensione assunse il senso generico di “allontanamento”, “divieto” imposto da un’autorità, come ad esempio il c.d. foglio di via o il “divieto di avvicinamento” di cui all’art 282–ter del C.P.P:

“Daspo” alla stalker, via da casa propria

…l’adozione di misure cautelari come il divieto e l’obbligo di dimora in un determinato comune – e, più specificamente, il divieto di «avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (una sorta di Daspo sui generis) – possono già oggi disporsi in via cautelare…

altri usi

Per estensione, nel linguaggio comune il termine daspo può essere utilizzato in modo ironico e figurato per riferirsi ad una situazione di divieto o inopportunità a frequentare un determinato luogo o ambiente (ad es. «c’ho il daspo alla coop», «c’ho il daspo universitario!»)

Un’ulteriore recente accezione, questa volta tutt’altro che ironica, è quella di “via!”, “fuori!”, ordine imperativo ad andarsene espresso dalle scritte «daspo» con le quali alcuni vandali xenofobi hanno imbrattato luoghi e insegne di negozi frequentati o gestiti da stranieri a Trento nel 2017.[6] Un messaggio che evoca in modo inquietante gli «Juden raus»[7] dei nazisti e dei loro emuli.

- [1]Dettagli del Trattato n°120 – Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, Consiglio d’Europa, 1º novembre 1985.↩

- [2]Repubblica del 1° giugno 1995, p. 44, Sport (Claudia Fusani); cit. in Treccani, Vocabolario Online (op. cit.)↩

- [3]“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città“↩

- [4]Ufficialmente “ordine di allontanamento”.↩

- [5]Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza e movimenti politici↩

- [6]“Trento, scritte “Daspo” contro alcuni negozi gestiti da stranieri” in Giornale Trentino. 31 lugli 2017. Web.↩

- [7]“Fuori gli ebrei!”, in tedesco.↩

- “daspo” in Vocabolario Online. Treccani. Web.

- “daspo urbano” Il Post, 25-9-2018. Web

- “mini–daspo per allontare chi attenta al decoro!” Il Sole 24 ore, 12 aprile 2017. Web.

IN ALTO: foto di Djordje Nikolic da Pixabay

scossone improvviso tale da provocare un ribaltamento; in senso figurato nel lessico politico e giornalistico, l’improvviso e rapido mutamento di una situazione soprattutto politica o dei vertici di una azienda, un repentino cambio di governo; nel linguaggio giornalistico sportivo la riorganizzazione di una squadra o l’improvviso mutamento delle sorti di una partita.

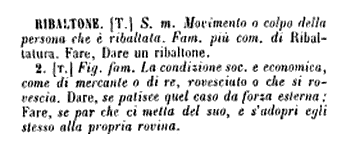

Il termine, formato da ribaltare (rovesciare, capovolgere) con il suffisso accrescitivo –one è attestato già dal 1871[1] e aveva probabilmente sin dall’inizio entrambe le accezioni, quella “fisica” e quella metaforica, tanto che già il Dizionario della Lingua Italiana di Nicolò Tommaseo del 1872 riporta sia il significato di «movimento o colpo della persona che è ribaltata» che che quello figurato di «condizione sociale e economica […] che si rovescia»:

Definizione di ribaltone nel Dizionario della lingua italiana del 1872.

In questo secondo caso Tommaseo ne segnala l’uso in due locuzioni: “dare ribaltone”, se causato «da forza esterna», o “fare ribaltone” se avviene invece motu proprio o, come scrive il linguista «se par che ci metta del suo, e s’adopri egli stesso alla propria rovina». Anche il Vocabolario Italiano della Lingua Parlata del 1875, accanto alla definizione di «movimento violento della persona o di un veicolo che accenna a ribaltarsi», ne segnala l’uso figurato riferito alle «cose civili». Mentre la prima accezione si andò via via perdendo, il termine restò in uso durante il Novecento nel suo significato metaforico: nel 1968, ad esempio, lo scrittore triestino Gianni Pinguentini parla di “ribaltone dell’Austria asburgica” riferendosi ai fatti della prima guerra mondiale.[2] Il Ribaltone fu anche il titolo di un programma televisivo andato in onda nel 1978 su Rete 1 (l’attuale RAI 1) e condotto da Pippo Franco, Daniela e Loretta Golgi. Il titolo giocava su diversi significati: alludeva sì agli eventi politici di quegli anni, ma anche all’intento di “ribaltare” i luoghi comuni dell’Italia del tempo e al grande palcoscenico, detto appunto ribalta nel gergo teatrale (anche in senso figurato).

Il ribaltone del ’94

Nel 1994 il termine ritornò prepotentemente in auge nel linguaggio politico quando la Lega Nord, abbandonando la maggioranza di centrodestra durante la XII legislatura, causò la fine del governo “Berlusconi I”: l’atto viene definito dai mass media “ribaltone” e sarà ricordato nella storia politica come il ribaltone per antonomasia. L’anno successivo (1995), la destra all’opposizione usò il termine “ribaltone” per riferirsi al tentativo della sinistra di riportare i propri uomini alla RAI modificandone, attraverso una legge, la nomina del Consiglio di amministrazione:

La sinistra e i popolari vogliono il ‘ribaltone‘ , vogliono riportare i loro uomini alla Rai. La destra non cede, e farà ostruzionismo. Ribaltone, ostruzionismo.

‘No al ribaltone in Rai’ Storace annuncia un duro ostruzionismo in Repubblica, 25 febbraio 1995.

Si parlò di nuovo di ribaltone nel 1997 quando la maggioranza di Rifondazione Comunista guidata da Bertinotti ritirò l’appoggio al governo Prodi sulla manovra finanziaria ’98 facendolo cadere. In seguito il termine viene utilizzato in innumerevoli occasioni che vanno dalla politica locale al cambio di vertici aziendali: usato inizialmente nelle interviste ai politici, è stato «raccolto tanto da sostenitori filogovernativi e antigovernativi nei dibattiti pubblici» e infine — scrive Tosi in Language and Society in a Changing Italy (2000) — «la stampa e la TV hanno bombardato il pubblico»[3] fissandolo definitivamente nel lessico giornalistico e comune. Va notato che nella cronaca politica odierna il termine ha spesso una accezione ironicamente negativa, poiché il ribaltone non è quasi mai un evento fortuito, ma il più delle volte un atto preordinato e sleale nei confronti degli elettori, operato da «guitteschi voltagabbana» (De Falco[4]).

Il ribaltone sportivo

Il ribaltone è in seguito entrato nel linguaggio giornalistico–sportivo, nel cui ambito può assumere principalmente due diversi significati:

1. un “rimpasto”, ossia un cambio di allenatore o la riorganizzazione di una squadra:

Ribaltone a Roma: contattato un grande allenatore

Virgilio Sport, 21 febbraio 2019

2. un rovesciamento improvviso delle sorti di una partita (qualcosa di simile alla →zona Cesarini):

Questa è un’impresa maestosa. Un ribaltone da re. Il secondo tempo con cui il Brescia rovescia il Cosenza, in doppio vantaggio all’intervallo, è da capolista autentica.

Espressioni derivate

- ribaltone mascherato: un ribaltone dissimulato, “mascherato” appunto (ad esempio da governo tecnico o da accordo di governo) per renderlo meno riconoscibile come tale da parte dell’opinione pubblica («Secondo il PdL, però, le larghe intese sono un ribaltone mascherato.» Libero, 15/07/2010);

- ribaltone rosa: un “ribaltone” che porta al governo una maggioranza di donne («Un ribaltone “rosa”: cinque donne capolista alle europee» La Stampa, 9/4/2014);

- [1]De Mauro (op. cit.)↩

- [2]Pinguentini, Gianni Il ribaltone dell’Austria asburgica: 1915–1918 (Ricordanze d’un triestino). Trieste: Editrice Trieste, 1968.↩

- [3]Tosi, A. (op. cit.)↩

- [4]De Falco, (op. cit.)↩

- Tommaseo, Nicolò Dizionario della Lingua Italiana. Torino: Unione Tipografico–Editrice Torinese, 1872. Volume 4. Pag. 173.

- Rigutini, Giuseppe e Pietro Fanfani Vocabolario Italiano della Lingua Parlata. Firenze: Tipografia Ceninniana, 1875. Pag. 1294.

- Tosi, Arturo. Language and Society in a Changing Italy. Multilingual Mattes, 2000. Pag. 158–159. ISBN 978-1853595011

- De Falco, Renato Per moda di dire. Napoli: Guida Editore, 2010. Pag. 100. ISBN 978-8860427595

- “ribaltone” in Il Nuovo De Mauro (internazionale.it). Web.

(s.m.) nel calcio, tripletta (in inglese: treble) ossia vittoria di tre competizioni sportive nella stessa stagione. Ad esempio, la vittoria del campionato nazionale, la coppa di lega e il principale torneo continentale (treble classico), oppure del campionato e delle due coppe nazionali maggiori di un paese (treble nazionale). In italiano, il termine triplete si diffuse in Italia come sinonimo di tripletta a partire dal 2010, quando l’FC Internazionale Milano vinse Serie A, Coppa Italia e Champions League. Alla finale di quest’ultima, il 22 maggio, l’Inter vinse per 2–0 contro il Bayern Monaco allo stadio Bernabéu di Madrid e la stampa spagnola parlò di “triplete”:

…la prensa destaca el triplete del Inter, que acumula su tercer título de la temporada tras conquistar previamente la Liga y la Copa de Italia.

“La prensa europea encumbra a Mourinho y Milito”. El País, 22–5–2010

Tuttavia, la parola triplete era già comparsa sulla stampa italiana prima che l’Inter disputasse la finale di Champions a Madrid. Il 5 maggio, dopo la vittoria della Coppa Italia, la Gazzetta dello Sport scrisse:

L’operazione triplete è ufficialmente partita. Nel suo tentativo di salto triplo da record l’Inter stacca a Roma, spera di rimbalzare a Milano o a Siena per poi atterrare a Madrid.

Gazzetta dello Sport, 5–5–2010

Più probabilmente il termine triplete fu dapprima utilizzato in riferimento alla nazionalità dell’allenatore dell’Inter, il portoghese José Mourinho: si tratterebbe quindi un prestito dal portoghese e non dallo spagnolo come comunemente ritenuto, sebbene il termine si ritrovi identico in entrambe le lingue e la stampa spagnola possa aver contribuito alla diffusione. La vittoria dell’Inter di Mourinho (primo allenatore a conquistare un treble classico nella storia del calcio italiano) fissò definitivamente la parola triplete nel lessico sportivo italiano.

…nessuna squadra italiana è mai riuscita a fare una cosa del genere e poche squadre in Europa sono riuscite a realizzare il Triplete come abbiamo fatto noi.

Diego Milito, citato in “Dal Triplete agli infortuni Milito si riprende l’Inter”. Gazzetta dello Sport, 5–1–2012

Dal calcio si è poi diffuso ad altri sport ed altri contesti, come le Olimpiadi, sempre ad indicare una tripla vittoria:

Olimpiadi, atletica: Bolt punta il triplo triplete per raggiungere i 9 ori di Lewis.

Gazzetta dello Sport, 17 agosto 2016

- “triplete” Lessico del XXI secolo. Treccani, 2013. Web.

- “Inter join exclusive treble group” UEFA 22-5-2010. Web.

- “Le squadre che hanno vinto il triplete” Il Post. 21-5-2015. Web.

Foto: Coreografia della tifoseria dell’Internazionale FC allo Stadio Bernabéu il 22 maggio 2010, per la finale della Champions League (Johnny Vulkan/Commons, CC BY–2.0).