(s.m., pronuncia cafàrnao o cafarnào [1], anticamente anche cafarnau) luogo affollato, pieno di gente, luogo di confusione, di corruzione; anche ammasso di cose disparate; o ancora confusione mentale, situazione poco chiara:

Ma tra poco sarà qui il cafarnao

delle carni, dei gesti e delle barbe.

Tutti i lemuri umani avranno al collo

croci e catene. Quanta religione.

Eugenio Montale, Sulla spiaggia in Diario del ’71 e ’72 (Mondadori, 1973) pag. 93.

Questo cafarnao è accogliente e simpatico e volgare e, forse, sa più vivere.

Lettera di Aldo Palazzeschi a Marino Moretti (1942).[2]

Un posto che faceva di tutto per non trasformarsi, in un biz, in un cafarnao di villette a schiera per fine settimana…

Andrea Camilleri, Le indagini di Montalbano (Sellerio Editore, 2015).

Rovine dell’antica sinagoga di Capernaum, Israele (Eddie Gerald / UNESCO / Commons CC BY-SA 3.0)

Deriva (sul modello del francese capharnaüm) dal nome di Cafarnao (in latino Capharnaum, in ebraico Kĕfar Naḥūm «villaggio della consolazione», attualmente chiamato Arabi Tell Hum, in arabo), villaggio della Galilea sul lago di Tiberiade dove una gran moltitudine di gente accorse ad ascoltare la predicazione di Gesù.

Nella sinagoga Gesù tenne sermoni e promise l’Eucarestia, facendo di Cafarnao il centro della propria evangelizzazione e attirando grandi folle: il nome della città divenne quindi sinonimo di luogo molto frequentato, caotico, ma anche turbolento perché qui partirono i primi scontri tra la dottrina cristiana e la tradizione giudaica che vi era particolarmente sentita. Qui tenne inoltre il discorso eucaristico del “Pane Vivo” («…chi mangia me, vivrà grazie a me»: Giovanni VI, 58) che lasciò disorientati i suoi stessi discepoli («A questo punto molti dei discepoli non ne vollero più sapere di lui»: Giovanni VI, 66). Ciò rafforzò la metafora di Cafarnao come “stato di grande confusione”, anche mentale.

Da ciò anche l’espressione «andare in Cafarnao», con il significato di “smarrirsi”, perdere l’orientamento (anche figurato, soprattutto nell’uso toscano[3]). Anticamente compare anche nelle espressioni “mandare in cafarnao” o “mettere in cafarnao”, con il significato di inghiottire, divorare avidamente; probabilmente con riferimento al discorso eucaristico del “Pane Vivo” pronunciato a Cafarnao da Gesù.

Pietro Aretino, nelle Sei Giornate (1534), ne utilizza la forma volutamente corrotta carnafau, «per accostamento a carne»[4], nel senso cioè non solo di “smarrirsi” in senso figurato ma anche di «andare puttaneggiando»:[5]

…non potea contener i ghigni vedendo quelle che erano le notte gite in carnafau …

Pietro Aretino, Sei Giornate (1534)

La forma cafarnao, nel significato oggi più comune di luogo di confusione e/o di corruzione si afferma però solo nel XIX e XX secolo. Vedi anche: ambaradàn, suk.

- [1]il Grande dizionario della lingua italiana UTET segnala entrambe le pronunce. Cfr. Schweickard, p. 315 (op. cit.).↩

- [2]cit. in Serra, F. (a cura di) Carteggio III 1940-1962, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura Università degli Studi di Firenze. Lettera nº28 Pag. 42.↩

- [3]Olivetti (op. cit.)↩

- [6]Aquilecchia in Lingua Nostra (op. cit.) ↩

- [6]Schweickard, p. 315 (op. cit.). ↩

- Aquilecchia, Giovanni in Lingua Nostra Vol. XXXVIII fasc. 3-4, settembre-dicembre 1977. Pag. 117.

- Schweickard, Wolfgang “cafarnao” in Deonomasticum Italicum: derivati di nomi geografici (A – E) De Gruyter, 2006. Pag. 315.

- “cafarnao: modi di dire” in Dizionario dei modi di dire. Hoepli. In Corriere della Sera, web.

- “cafàrnao” in Vocabolario Online. Treccani. Web.

- “cafarnao” Dizionario Italiano, Olivetti. Web.

In alto: foto di Wendi Wei/Pexels

(aggettivo, 1895) di Cagliostro (es. «studi cagliostreschi»), tipico di Cagliostro; per estensione: truffaldino,[1] ma anche esoterico nel senso di “incomprensibile ai più”. Dal nome del conte Alessandro Cagliostro, pseudonimo dell’avventuriero e massone Giuseppe Balsamo (1743 — 1795), noto ciarlatano ed imbroglione le cui truffe ruotavano spesso intorno all’esoterismo: Cagliostro frequentava ambienti massonici e alchemici; millantando doti di mago e guaritore.

…l’alchimista di corte (Alessandro Geronimo) Scotta è meno diabolico, ma piú cagliostresco: untuoso, dolciastro, volpino, addottrinato nelle scaltritezze mondane, manovratore di intrighi in combutta con cortigiani malèvoli, sputa miele ma col palato piú amaro della coloquintide e con perniciosi raggiri avviluppa gli ingenui.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973) Cap. 47.

C’è, soprattutto, un uso corretto e un altro cagliostresco, se non addirittura illecito.

R. Beccantini, “la Legge” in La Stampa 10/8/1988. Pag. 10.

In alto: Cagliostro evoca gli spirti a Dresda (Germania), da Juan Scherr, dos mil años de historia alemana. Barcelona : Montaner y Simón, 1882 (Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla).

- [1]“cagliostro/cagliostresco” in Zanichelli — Dizionari Più. Web.↩

(s.m.) uomo crudele e scellerato, dall’aspetto truce, assai brutto; anche nella locuzione faccia da caifasso:

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973). Cap. 85.

Vittorio Bersezio, La Plebe (1868) Parte III, Cap. XIII

Deriva per antonomasia dal nome del sommo sacerdote di Gerusalemme Yosef Bar Kayafa, gran sacerdote intendente della Giudea[1] dal 18 a.C. al 36 d.C. noto come Caifa o Caifas; popolarmente variato in Caifasso con l’aggiunta del suffisso dispregiativo –asso (come in Satanasso). Secondo il Nuovo Testamento, Caifas fu il principale cospiratore contro Cristo e colui che presiedette l’adunanza dei sacerdoti che lo giudicò dopo l’arresto e lo condannò a morte: «Bisogna che un uomo muoia per tutto il popolo, affinché non perisca una nazione».[1] La parola caifas in aramaico significa anche “oppressore” (in greco Καῒάφας).

Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa…Matteo, 26–3

Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo»Giovanni, 18–14

“Cristo di fronte a Caiafa”, dipinto di Matthias Stom (c.a 1630).

Dante Alighieri nella Divina Commedia (1321) pone Caifas, il suocero Anna e gli altri sacerdoti del Sinedrio che condannarono a morte Gesù, nella sesta bolgia del VIII cerchio dell’Inferno, tra gli ipocriti, crocifissi a terra in modo che gli altri dannati li calpestino passando:

Io cominciai: «O frati, i vostri mali…»;

ma più non dissi, ch’a l’occhio mi corse

un, crucifisso in terra con tre pali.111

Quando mi vide, tutto si distorse,

soffiando ne la barba con sospiri;

e ’l frate Catalan, ch’a ciò s’accorse114

mi disse: «Quel confitto che tu miri,

consigliò i Farisei che convenia

porre un uom per lo popolo a’ martìri.120

E a tal modo il socero si stenta

in questa fossa, e li altri dal concilio

che fu per li Giudei mala sementa».123

Inferno, Canto XXIII: Caifas crocifisso a terra nella boglia degli ipocriti, in una incisione di Gustave Doré (1857) per la Divina Commedia.

La «mala sementa» di cui scrive Dante (v. 123) allude alla distruzione del Tempio da parte dei Romani e alla diàspora, punizione per la scellerata azione di Caifas e del Sinedrio che ricade sull’intero popolo ebraico. Lo stesso Dante scrisse però anche, nella Monarchia (1312), che Caifas, come Erode, inviò Gesù a Ponzio Pilato per «celeste deliberazione», facendone in tal modo strumento divino del sacrificio necessario a liberare l’uomo dal peccato originale:

Di qui nasce che Erode, benché non sapesse quello che si faceva, come ancora Caifas non seppe quel che si disse, di celeste diliberatione rimandò Cristo a Pilato a g[i]udichare, chome parla Lucha nel suo Vangelio.Monarchia, Libro II Capitolo XI (traduzione dal latino di Marsilio Ficino, 1468)

In alto: il pirata Barbanera (Robert Newton), un autentico “caifasso”, e Edwina Mansfield (Linda Darnell) nel film Blackbeard The Pirate (1952).

- “caifasso” in Bosco, Umberto, Lessico Universale Italiano. Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968.

- “caifasso“in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “caifasso” in Dizionario di Italiano. Hoepli. Web.

- “caifasso” in Dizionario Italiano Olivetti. Web.

- G. Tasso, Enciclopedia Ecclesiastica. Venezia, 1855. Pag. 27

- “Caifas” in Mazzamuto, Pietro. Enciclopedia Dantesca. Treccani, 1970.

aereo antincendio, airtanker: si intende nel linguaggio corrente un’aereo progettato per lotta aerea antincendio, solitamente anfibio, dotato di serbatoi per trasportare e rilasciare grandi quantità di acqua o liquido ritardante sopra gli incendi in aree boschive o impervie, al fine di spegnerli o contrastarne l’espansione. Modelli con capacità anfibia sono in grado di atterrare su corpi d’acqua e rifornire i serbatoi aspirando l’acqua direttamente dagli stessi.

In totale, in Italia, sono già bruciati oltre 3000 ettari e i canadair hanno effettuato almeno mille lanci.

Il termine deriva dal nome proprio dell’azienda canadese Canadair che nel 1969 costruì il primo velivolo di questo tipo, il Canadair CL–125 Scooper, e uno dei più noti aerei anticendio, il successivo modello Canadair CL–415 SuperScooper. Sebbene tecnicamente scorretto, poiché velivoli con questa funzione sono stati costruiti anche da altre aziende (es. Antonov, Catalina, Lockheed, McDonnel Douglas ecc…), il termine canadair è entrato nel lessico giornalistico in italiano dal 1970,[1] grazie probabilmente al 4º Salone dell’Aeronautica che si tenne a Torino quell’anno, diventando antonomastico per i velivoli antincendio in genere. È tuttora utilizzato nonostante la Canadair non esista più dal 1986, quando fu assorbita dalla Bombardier: i velivoli antincendio CL–415 in uso ai Vigili del Fuoco italiani sono in realtà costruiti dalla Bombardier (fino agli anni ’90 questo modello era però commercializzato con il marchio Canadair) e, a partire dal 2016, su licenza dalla Viking. Va però detto che numerosi Canadair propriamente detti sono effettivamente ancora in servizio operativo e che si tratta di modelli molto diffusi.

Nel lessico dell’industria aeronautica il nome comune più utilizzato per questi velivoli è l’inglese air attack. Nella lotta aerea antincendio sono utilizzati anche elicotteri equipaggiati in modo analogo, detti invece helitack (crasi di helicopter attack).

In altre lingue:

Sebbene meno diffuso, l’uso del marchio canadair come nome comune per la categoria di aeromobili antincendio si riscontra anche in francese[2] spagnolo[3] e portoghese[4].

- francese: avion bombardier d’eau (ABE), canadair.[2]

- inglese: airtanker, air attack, fire bomber, water bomber, water tanker.

- neerlandese: blusvliegtuig.

- norvegese: brannfly.

- portoghese: avião cortafogos, avião cisterna, avião pesado,[4] canadair.[4]

- spagnolo: avión contrafuegos, apagafuegos, botijo, canadair.

- svedese: vattenbombare.

- tedesco: Löschflugzeug.

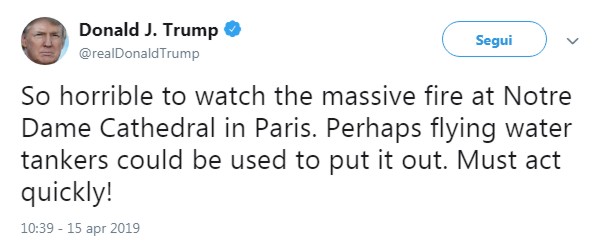

15 aprile 2019: il presidente USA Donald Trump “suggerisce” su Twitter di utilizzare i water tanker per spegnere l’incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi, e non i “canadair” come riportato dalla stampa italiana.

Il botijo

Tra i soprannomi di questo tipo di aeromobili in lingua spagnola (limitatamente alla penisola iberica) c’è botijo. In Spagna il botijo è un tradizionale contenitore in ceramica per liquidi, con un manico e due fori: uno più grande per riempire il contenitore e uno piccolo per spillare il contenuto: il soprannome si rifà probabilmente all’analogia con le operazioni di “riempimento” e “scarico” tipicamente svolta dagli aerei antincendio.

- [1]“Furiosi incendi (forse dolosi) distruggono i boschi in Corsica” La Stampa, 24 agosto 1979. Pag. 11.↩

- [2]“Incendie de Notre-Dame : pourquoi les Canadairs ne peuvent pas intervenir” in LCI Newsroom, 15/4/2019, dove si legge di seguito «SECOURS – L’usage d’avions ou d’hélicoptères bombardiers d’eau…» il che sembra suggerire che il termine Canadair nel titolo fosse utilizzato in senso generico.↩

- [5]“Canadair CL-215T/415” in Fly News. Web. ↩

- [4]«Estando em utilização em França e Espanha aviões pesados, os “Canadair”, com bons resultados, começou o serviço Nacional de Bombeiros (sNB)…» Lourenço, Luciano: Territorium Nº26 (II): IncêndIos FlorestaIs no rescaldo de 2017. Imprensa da Universidade de Coimbra / Coimbra University Press / RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Pag. 110 .↩

Foto in alto: Canadair del “43 Grupo de Fuerzas Aéreas”, Spagna (Javiramos43/Commons CC-BY-SA).