chi giustifica un’azione illecita con la ragione di Stato; usurpatore; macchiavellico; subdolo e spregiudicato (XVII secolo). Dal nome biblico di Achitofel, perfido consigliere del principe Assalonne, figlio di re Davide e di Maaca, una delle sue mogli:

Troppo temendo in me il caso sinestro,96

me stesso uccisi: io son Architofelle,

che fui nel consigliar sí gran maestro.

Federico Frézzi, Il Quadriregio. Libro II, cap. XII, 96-98 (XIV–XV secolo)[1]

Nel Secondo Libro di Samuele (VI-V secolo a.C.) si racconta che Achitofel, che era stato consigliere di Davide, “voltò casacca” e si schierò con il figlio Assalonne dopo che questi organizzò un’insurrezione per sottrarre la corona al padre, costringendolo alla fuga. Achitofel inoltre suggerì ad Assalonne di inseguire subito il padre fuggiasco, ma Cusài l’Archita, spia fedele al vecchio re, lo convinse a temporeggiare dando possibilità alla fazione di Davide di riorganizzarsi e muovere alla riscossa.

Il termine achitofellista è attribuito al domenicano Tommaso Campanella (1568 – 1639), filosofo e poeta:

Né li secoli futuri pigliariano quell’essempio buono della mia pazienzia, la sicurtà e certezza d’un’altra vita per cui ho sostenuto ogni danno e scommodo, come sicuro di meglio, stimando poco ciò che d’altri si tiene per bono e ottimo, a confusione d’Achitofellisti, e s’el carcere è scola di Dio, non ci è travaglio che non sia il medesimo, ed io di tanta scola ebbi bisogno.

Tommaso Campanella, Politici e cortigiani contro filosofi e profeti (1627) p. 155.

Súccuba dei gesuiti e in specie del malacoda e achitofellista Padre Innocenzo, la Nepovolná, sotto colore di attendere alle pie collette, alle processioni, all’addobbo delle chiese di Praga, si dedica alle segrete manovre (siamo alla fine del Settecento) contro i frammassoni e gli illuministi e coloro che simpatizzano con la rivoluzione francese.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973). Cap. 75.

Il comportamento dell’achitofellista è detto achitofellismo (→ -ismo)

In alto: Il convitto di Ansalonne, dipinto attribuito a Niccolò de Simone, 1650 c.a.

- [1]Traduzione di Enrico Filippini, ed. Laterza, Bari, 1904 (PDF ).↩

- Grande Dizionario Della Lingua Italiana. Roma: UTET (1961–2002). vol. 1, p. 122 (PDF [icon-type=”external-link”])

(sostantivo e aggettivo inv.) pilota o appassionato di automobili Alfa Romeo, chi è solito possedere e guidare vetture di questa marca (1950). Il termine è registrato dal Parole Nuove di Migliorini dal 1963 (Hoepli).

L’alfista appiedato è un uomo comune. Solo quando è in macchina diventa qualcuno. È la macchina che fa l’uomo.

da Giovannino Guareschi, “diario di viaggio” in La famiglia Guareschi #2 1953-1968 Milano: RCS (2012). pag. 554

Ascari e Villoresi, sulla Ferrari, avranno dunque, forse, nell’alfista Sanesi, un avversario altrettanto o più pericoloso che il compagno argentino.

da “Mille Miglia 1950” in Stampa Sera, 22–23 aprile 1950 (anno IV nº95). Pag. 5

Come aggettivo indica una correlazione con il marchio Alfa Romeo (es. “club alfista”). Il termine deriva dalla prima parte del nome del marchio, “Alfa”, con il suffisso –ista utilizzato nella formazione di neologismi indicanti persone che seguono un’ideologia: la passione per il marchio Alfa Romeo è detta anche “alfismo” (cfr. –ismo). A sua volta Alfa Romeo deriva da A.L.F.A. (acronimo di “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”), nome con cui fu fondata la casa automobilistica a Milano nel 1910, e dal cognome di Nicola Romeo (1876 – 1938), imprenditore e ingegnere italiano che nel 1918 acquisì l’azienda.

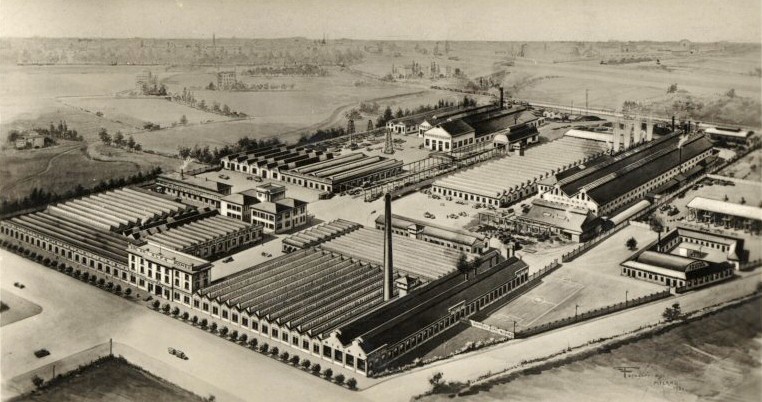

Lo stabilimento Alfa Romeo di Portello (Milano) negli anni ’30.

L’Alfa Romeo 1900 con l’allora Miss Italia, Eloisa Cianni, sulla copertina della rivista Tempo del 1º novembre 1952.

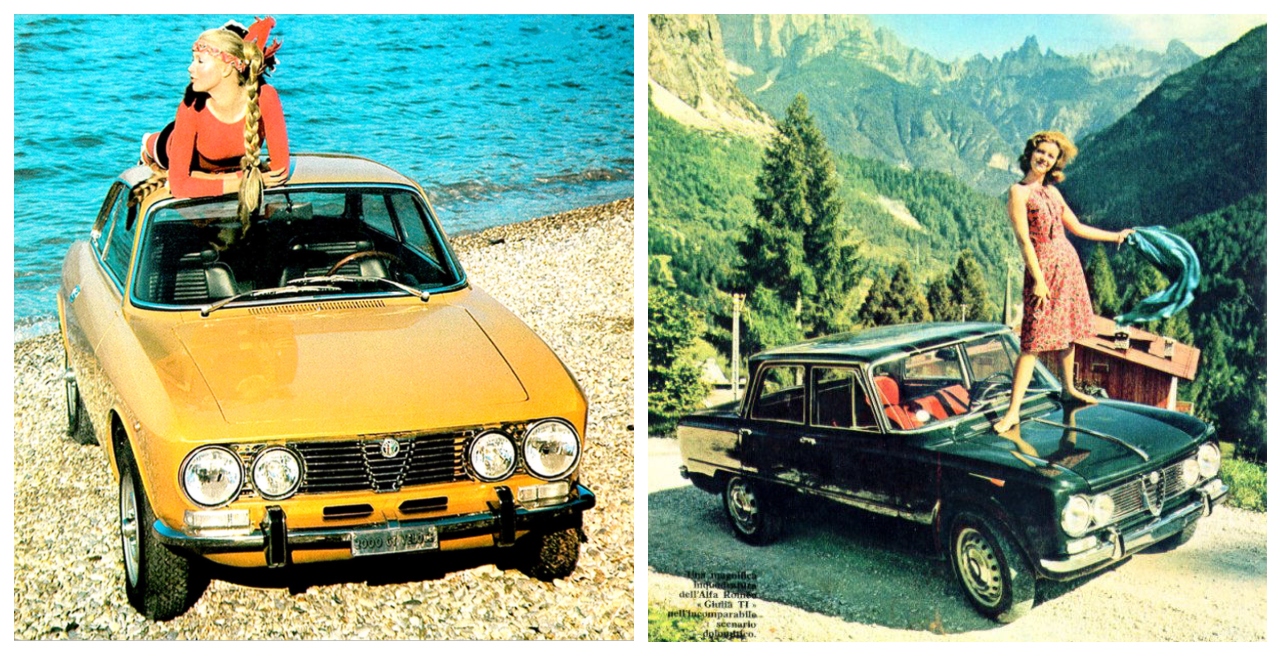

Mari e monti: Alfa Romeo “2000 GT Veloce” (1971) e “Giulia TI” (1963)

- Mennella, Antonio I nomi comuni derivati dai nomi propri, Torino: Ed. Vitalità, 2016. Pag. 3 ISBN 978-8877118462.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 7. ISBN 88–08–08878–2

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 8-9.

- Fantuzzi, Marco Per una storia della lingua della stampa automobilistica italiana, Bulzoni (1999). Pag. 54

- “Tra le due guerre” in Museo Storico Alfa Romeo. Web.

- “Dagli anni 50 ad oggi” in Museo Storico Alfa Romeo. Web.

Foto in alto: Vincent Ghilione / Unsplash