(sostantivo e aggettivo) appassionato di automobili Volkswagen, o di marchi dello stesso gruppo (come Audi, Seat o Skoda), o più in generale tedesche; chi è solito possedere e guidare vetture di queste marche. Il termine è usato in senso spregiativo o scherzoso dagli appassionati di auto italiane (specialmente →alfisti), in competizione appunto con quelli di auto del gruppo tedesco. Questi ultimi, dal canto loro, altrettanto spregiativamente chiamano l’èappassionato di auto italiane “fiattaro” o “alfiattaro” (portmanteu di alfista + fiattaro) i possessori di auto del gruppo Fiat. Il termine vaggaro, come i suoi già citati analoghi di controparte, è legato al linguaggio proprio delle comunità di appassionati di auto e di tuning, come i club, i forum online o i gruppi social, e alla rivalità tra le stesse in base al marchio preferito. Neologismo di recentissima formazione (fine anni 2000), nasce dal nome Volkswagen (abbreviato in wag, trivializzato con il cambio di “w” in “v” e con il raddoppiamento enfatico della consonante “g”), cui è aggiunto il suffisso nominale –aro, che richiama la parlata romanesca ed è comune a parole spregiative, relative a gruppi marginali o comportamenti discutibili (borgataro, cazzaro e simili, cfr: →aro).

- Secondino, L. “Alfiattari o Vaggari? La rivalità tra i “fan club” degli automobilisti“. 26/11/2018. Web.

Foto in alto: Marcelo Chagal/Pexels.

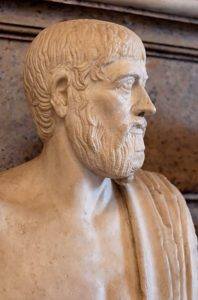

scarto logico, digressione; in uno scritto o un discorso passaggio improvviso da un argomento all’altro senza evidente connessione, ardita ed inaspettata digressione dall’argomento principale. Dal poeta greco Pindaro di Cinocefale (in greco antico: Πίνδαρος, Píndaros; 518 a.C. circa – 438 a.C. circa), tra i maggiori esponenti della lirica corale, i cui componimenti sono caratterizzati da momenti narrativi ricchi di passaggi e scarti improvvisi.

Quindi viene l’estro, o sia volo pindarico, per cui il Poeta si solleva sopra sé stesso, ed apparisce, così per dire, sovrumano. Don Salvatore Corticelli, 1752

Per Attilio De Marchi (Gli elleni nelle istituzioni e nel costume nell’arte e nel pensiero, 1924) l’opera di Pindaro è «di ardua intelligenza per le allusioni storiche e le rievocazioni mitiche, per l’audacia delle costruzioni sintattiche, dei traslati e delle parole composte, e più per quei così detti “voli pindarici” passaggi improvvisi da idea a idea che paiono rompere il filo della connessione… Immagini, quadri, racconti, scorci si succedono con un’esuberanza fantastica, fin faticosa, con una ricchezza di metafore non sempre misurate, con una vivacità di colorito, talvolta stridente, ma anche con una straordinaria potenza di visione e di figurazione». Scrive Ignazio Mastropasqua, nel “Corso di letteratura greca a latina” per la Rivista Contemporanea Nazionale Italiana (dicembre 1866): «Pindaro […] diede fondamento a quello che comunemente addimandasi volo pindarico. Che cosa è il volo pindarico? Esso non è che la espressione del dominio che esercita l’entusiasmo e l’affetto sopra tutti i tipi sensibili. Questi voli alle volte riescono a noi difficilissimi a capire, perché il poeta dominato dallo entusiasmo fa rapide allusioni a cose che noi o non sappiamo o non distintamente vediamo in relazione col soggetto.»

Al di fuori del contesto poetico, l’espressione volo pindarico è utilizzata oggi come antonomasia, per indicare tanto abili passaggi da un’argomento all’altro quanto, in senso ironico o negativo, una digressione artificiosa, esageratamente ricercata e poco attinente; un discorso che salta “di palo in frasca” e non arriva mai al punto:

«Infatti, io domando alla Camera [dei Deputati] se non sia un volo pindarico parlare di impressione morale, quando si tratta di una dichiarazione, che la legge respinge. Tutto ciò che legge respinge non è certo morale altrimenti bisogna volare altissimo ed affermare che si è migliori della legge.»

On. Franco Salaris, Camera dei Deputati 18 giugno 1880.

Sebbene impropriamente, la locuzione volo pindarico è comunemente associata anche ai “voli” di fantasia, di chi cioè si estrania dal discorso o dalla situazione per proiettarsi in un mondo a sé stante.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 11. ISBN 88–08–08878–2

- “pindarico” Una parola al giorno. Web

- “pindarico” Vocabolario online. Roma: Treccani, Web.

- Mastropasqua, I. “Corso di letteratura greca a latina” in Rivista contemporanea nazionale italiana, Anno XV, volume XLVII, fascicolo CLVII, dicembre 1866. Pag. 379.

- Corticelli, Don Salvatore Della Toscana Eloquenza Bologna: Stamperia di Lelio Della Volpe, 1752. Pag. 522.

- Atti Parlamentari Camera dei Deputati (PDF), pag. 530.

Foto: skeeze/Pixabay

soprattutto in politica, chi cambia con grande facilità la propria opinione o schieramento politico per tornaconto personale. Deriva dalla locuzione polirematica “voltare gabbana” (equivalente a “voltare casacca”), che significa appunto cambiare opinione radicalmente. Nell’uso corrente il termine voltagabbana è usato spregiativamente soprattutto in riferimento al parlamentare che cambia gruppo o partito per aderire a formazioni anche politicamente contrapposte rispetto a quella con cui è stato eletto:

Corrotti e voltagabbana: Malebolge[1] non vi ricorda l’Italia?

Vittorio Gassman in Corriere della Sera, 1 maggio 1994, pag. 23.

V. anche →gattopardismo.

“Gabbana” (cappa) militare del Reggimento Alpini, I–II Guerra Mondiale (Auckland Museum).

La locuzione sopravvisse alla scomparsa del termine gabbana, dal XX secolo sostituito nel lessico dal più generico soprabito, e fu utilizzata nel secondo dopoguerra in particolare per i fascisti che, caduto il regime, di dissociarono rapidamente dal proprio passato per paura di ripercussioni o per “saltare sul carro dei vincitori” approfittando della nuova situazione:

Fascisti niente altro che desiderosi, caduto il regime …di voltar gabbana il più presto possibile.

Giorgio Bassani, Cinque storie ferraresi (1956)[2]

Chi non aveva fatto in tempo ad aggregarsi alla colonna Mussolini in fuga nel Comasco, o a voltare gabbana, stanato si difese sparando alla cecchina, dalle finestre, dai tetti; i colpi fecero più vittime tra la folla inerme che tra gli attaccanti. In alcuni luoghi piovevano proiettili come grandine.

Domenico Tarizzo, in Tempo Presente,[3] 1960 Vol. 5 pag. 774

Voltare casacca

Sinonimo è il termine voltacasacca,[4] oggi molto meno diffuso.[5] L’espressione voltare casacca compare già nel 1812 in una Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca,[6] dove si suggerisce il termine lioncello con la seguente definizione: «che muta parte dalla state al verno, cioè che volta casacca, e si gitta ora alla parte de’ Guelfi, ed ora a quella de’ Ghibellini»; non dal diminutivo di leone — si precisa — ma in riferimento allo stemma del marchese Maghinardo Pagani da Susinana (XIII–XIV secolo) che fu prima Guelfo per poi passare alla fazione dei Ghibellini per convenienza politica. Altro sinonimo è banderuola («Via col vento: i politici banderuola» Corriere della Sera, 12 marzo 1993).

Polpolarità delle varianti “voltare/mutare gabbana/casacca” sulla base dei risultati della ricerca su Google al 24 aprile 2018: la combinazione poliremica di gran lunga più utilizzata è “voltare gabbana”.

In altre lingue

In portoghese esiste un termine equivalente: vira–casaca, letteralmente “voltacasacca”. Anche in inglese esiste una espressione analoga: turncoat, da to turn (girare) e coat (cappotto), con il significato di “persona che cambia la propria fedeltà”, “traditore”. In tedesco troviamo invece (der) Wendehals (che significa anche “torcicollo”), da wenden (girare) e Hals (collo) con riferimento all’atto di “voltarsi dall’altra parte”.

- [1]Malebolge è il nome dato all’ottavo cerchio dell’Inferno di Dante, nel quale sono puniti i fraudolenti.↩

- [2]cit. in Castoldi — Salvi (op. cit.)↩

- [3]Rivista di politica e arte fondata nel 1956 da Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte.↩

- [4]“voltacasacca” in Dizionario Olivetti. Web.↩

- [5]Dalla ricerca su Google il termine “voltagabbana” restituisce 175 000 risultati, “voltacasacca” meno di 700 (aprile 2018).↩

- [6]Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al vocabolario della Crusca, vol 3º, parte 1ª. Milano: Imperiale Regia Stamperia, pag. 35.↩

Bibliografia

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 423. ISBN 88–08–08878–2

- “Cosa significa voltagabbana?” in Cultura (canale del sito Biografieoline.it). Web.

- “voltagabbana” in Una parola al giorno, 14 marzo 2018. Web.

- “Gabbana” in Dizionario Autobiografico Collettivo, 22 giugno 2012. Web.

- “Gabbana” in Dizionario Hoepli (Repubblica.it). Web.

- “Gabbano” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana. Albrighi & Segati, 1907. <etimo.it>

Immagini

Auckland War Memorial Museum/Wikimedia Commons (CC BY 4.0) 1 , 2

lesione di un diritto, attestato dal 1987 nel linguaggio giuridico; per estensione: ferita (in senso figurato); offesa, fatto che possono creare profonda destabilizzazione. Dal sostantivo neutro latino vulnus che significa propriamente ferita; in italiano vulnus è al maschile ed è come forma plurale (non comune) vùlnera.

La riduzione del numero dei consiglieri Rai costituisce un grave vulnus alla funzionalità dell’azienda.

da La Stampa, 11 dicembre 2002 pag. 10