trasformismo, atteggiamento di chi si adatta ad un cambiamento politico, sociale o economico, simulando di esserne sostenitore o fautore ma al solo scopo di mantenere il consenso, il potere e i privilegi, in precedenza ottenuti proprio grazie alla situazione che finge di voler cambiare. Il termine deriva dal titolo del romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958) nel quale l’autore descrive la capacità del popolo siciliano di adattarsi al nuovo, ma non di cambiare sé stessi. Tale concetto è riassunto in una paradossale battuta del personaggio di Tancredi, nipote del Principe di Salina, che afferma: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Lo stesso Tancredi mette in pratica il concetto di “gattopardismo” combattendo tra le file dei garibaldini nella speranza di mantenere il potere e gli agi della propria classe, altrimenti destinata all’inesorabile decadenza. In politica, il gattopardismo è l’atteggiamento populista di chi si finge progressista, appoggiando processi riformatori vuoti di contenuti al solo scopo, in realtà, di conservare la propria posizione e i relativi privilegi: in altre parole, come si dice parafrasando Tancredi, chi fa si che «tutto cambi perché tutto resti come prima».

- Tiberi, Mario Le parole della politica

. Librosì Edizioni, 2012. Pag. 44.

- “Gattopardismo” in Vocabolario online Treccani, Web.

Immagine: B. Lancaster e C. Cardinale in una scena del film Il Gattopardo di Luchino Visconti (1963), tratto dal romanzo omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

(s.f.) gente, nel senso spreg. di massa ottusa, priva di capacità critiche e facilmente influenzabile, popolo bue. Storpiatura della parola gente (es. «giro, vedo ggente…», dal film Ecce Bombo, 1978) che richiama la parlata popolare romanesca: «scrivono ggente molti giornalisti, rendendo di fatto un omaggio alla pronuncia romana di Funari» (Novelli).[1] Si riferisce alla cosiddetta “pancia del paese” ovvero quella parte dell’opinione pubblica, trasversale alle categorie sociologiche tradizionali, rappresentata dal “cittadino comune”, l’uomo “della strada” depositario del «senso comune dei ragionamenti da bar».[1] Nella televisione, lo spettatore medio, la base dell’audience che, con le proprie preferenze e la propria maggioranza, decreta il successo di trasmissioni volgari e di bassa qualità:

la sentenza “lo vuole la ggente“, variando con “il pubblico questo chiede” è, generalmente, sventolata come legittimazione delle scelte più perniciose o volgari.

Mirabella, M. Lo spettatore vitruviano, appunti per migliori visioni (2011). Pag. 136.

Nel lessico politico, giornalistico e dei social network il termine è spesso usato ironicamente ad indicare il bacino di consensi dei “partiti piglia–tutto”, delle correnti politiche più demagogiche, populiste e/o qualunquiste che si presentano spesso come portatrici delle opinioni “della gente”, espressione genuina del popolo che si contrappone alla “casta corrotta” (ovvero la classe politica). Più in generale, la parte meno istruita della popolazione (quella cioè che scrive come parla: “ggente”) e/o più lontana dalla politica; nelle accezioni più negative, quella più facilmente incline al populismo, al razzismo, all’analfabetismo funzionale e al complottismo.

- [1]Novelli, S. “Funari, la parola(ccia) alla ggente” in Treccani — Lingua Italiana <treccani.it>.↩

Immagine: johnpotter/Pixabay

(s.m.) localismo milanese che significa colui che non è di Milano, straniero, forestiero, con una accezione che va dallo scherzoso al dispregiativo. Deriva dall’accorciamento (tipico del linguaggio giovanile, es: sigaretta/siga) della parola colloquiale giargianese, di origine napoletana (XIX secolo), che significa genericamente straniero. Viene definito giargiana semplicemente un outsider rispetto alla sottocultura del milanese di città: indipendentemente dalla provenienza, il giargiana è colui che non ha pienamente assimilato le usanze, il linguaggio, l’abbigliamento del milanese radicato apparendo “strano” ed inadeguato agli occhi di quest’ultimo. Il giargiana è quindi il non–milanese, che può essere ad esempio tanto lo straniero quanto il meridionale o un abitante della stessa provincia, ma anche chi parla ad alta voce al cellulare o intralcia il traffico guidando lentamente. Essendo questi canoni soggettivi e mutevoli, non è raro che gli stessi milanesi finiscano per darsi del giargiana l’uno con l’altro. Il termine ha assunto per estensione anche il significato di rozzo, tamarro, pacchiano, caratteristiche genericamente attribuite appunto dal milanese di città al non–milanese.

Sarò da te alle 21, sperando che i giargiana di Tokio non mi facciano fare le ore piccole.

da Buozzi, Bea Matta per Manolo Mondadori, 2014.

Foto: J. Aranoa/Pixabay

(s.m. e agg. colloquiale, dispregiativo): straniero, imbroglione; detto anche di lingua incomprensibile (es. «parlare giargianese»). Deriva dal napoletano ggiaggianese, termine comparso alla fine del XIX secolo ed utilizzato per indicare suonatori ambulanti e commercianti lucani o comunque di origine centro meridionale, la cui etimologia è incerta. Probabilmente è una storpiatura del patronimico “viggianese”, abitante di Viggiano, paese della Basilicata che effettivamente vanta una tradizione di suonatori d’arpa. Nel 1884 Giovanni Pascoli, nominato commissario d’esame presso il locale Convitto–Ginnasio “Silvio Pellico”, ricordò in una lettera indirizzata a Giosuè Carducci la presenza di «arpeggiamenti per tutto, che fanno di Viggiano l’Antissa della Lucania» (cit. in Biagini, 1963). Un’altra ipotesi etimologica, proposta dal Dizionario etimologico dei dialetti italiani (Utet), fa risalire invece l’etimologia alla storpiatura di vigevanese (di Vigevano, in Lombardia) in riferimento ai «piccoli commercianti che vengono dall’Alt’Italia per comprare l’uva o il mosto». Infine, potrebbe semplicemente essere una parola onomatopeica, un grammelot che riproduce il suono di una lingua straniera. Quale che fosse l’origine, il termine finì per identificare tutti i non–campani che (come gli abitanti di Viggiano o di Vigevano) erano accomunati dal parlare una lingua incomprensibile e/o dal non comprendere la lingua locale: quindi “forestieri”, “stranieri”. Siccome poi la paura del diverso porta ad essere sospettosi, l’idea che chi non si fa capire lo farebbe apposta per imbrogliare gli altri (→supercazzora) fece sì che ggiaggianese assumesse per estensione il significato di “imbroglione”. Il termine tornò in auge negli anni ’40 del XX secolo nella morfologia attuale giargianese o giaggianese e si diffuse in tutto il paese (anche nell’Italia settentrionale) come sinonimo di “straniero”, ma anche talvolta di “zotico”, “tamarro”. Ironicamente, si dice giargianese per dire una lingua o una parlata incomprensibile (es. «parli il giargianese?» per dire «non ho capito».) Dall’accorciamento di giargianese deriva l’espressione giargiàna, tipicamente milanese.

- “Una vecchia parola: ggiaggianése — giargianese” Brak. 5 Nov. 2009, Web.

- “Domande e risposte” Treccani.it.

- “Domande e risposte” Lo Zingale della Lingua Curcigna.

- Biagini, Mario Pascoli. Il poeta solitario. Milano Mursia, 1963, p.111.

- Cortelazzo, Manlio e Carla Marcato. Dizionario etimologico dei dialetti italiani

. Torino: Utet, 1998. p. 221.

Immagine: suonatori viggianesi in un disegno di Molino pubblicato in Poliorama Pittoresco (c.a 1836–1837).

nell’ordinamento scolastico italiano, scuola di raccordo tra le medie inferiori ed il liceo classico; più recentemente primo biennio del liceo classico; anche sinonimo di liceo (spec. in Svizzera).

Mentre al liceo, irraggiungibile oltre i giardini pubblici, gli studenti più grandi cercavano qualcosa da contestare […] al ginnasio giocavamo a calcio sulla terra battuta del cortile, esprimendo ben maggiore violenza.

Beppe Severgnini, Italiani si diventa (Rizzoli, 1998)

La legge Casati del 1859 (regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725) istituì nel Regno di Sardegna il “liceo–ginnasio”, scuola secondaria della durata di otto anni cui si accedeva direttamente alla fine delle elementari, modello poi esteso a tutta l’Italia dopo l’unificazione (1861): il corso di studio era composto da un quinquennio detto “ginnasio” che dava accesso al “liceo” della durata di tre anni. Nel XX secolo il liceo ginnasio prese ad essere chiamato informalmente “liceo classico” per distinguerlo dal “liceo moderno”, un corso sperimentale introdotto nel 1911 che prevedeva l’assenza del greco, l’alleggerimento del latino e introduceva invece una seconda lingua straniera (tedesco o inglese, oltre al francese), lo studio del diritto, dell’economia e un leggero incremento delle materie scientifiche: il ginnasio inferiore (il primo triennio) restava invariato, dopodiché si poteva scegliere tra il corso “classico” (4ª e 5ª ginnasio e poi liceo triennale) e quello “moderno” (liceo quinquennale). Con la riforma Gentile del 1923 (Regio Decreto 6 maggio 1923, nº 1054) il “liceo moderno” fu soppresso e furono invece introdotti il “liceo scientifico” e il “liceo femminile” (fino ad allora il liceo era precluso alle donne): al liceo scientifico si poteva accedere dopo quattro anni di ginnasio, oppure dopo altrettanti anni di istituto tecnico inferiore o istituto magistrale inferiore. Con la riforma Bottai (legge 1º luglio 1940, n. 899) fu istituita la scuola media unica triennale che assorbì i primi tre anni del ginnasio inferiore, lasciando solo il ginnasio superiore: è per questo motivo che oggi non esistono più la 1ª, 2ª e 3ª ginnasio ma si inizia dalla 4ª. Dopo la riforma Gelmini (2010) i licei hanno iniziato ad abbandonare la denominazione 4ª e 5ª ginnasio per i primi due anni in favore di una numerazione degli anni scolastici che va da “1º liceo” (ex “4º ginnasio”) a “5º liceo” (ex “3º liceo”).

È detto ginnasio anche l’edificio che ospita la scuola ginnasiale con il relativo apparato amministrativo, ma non esistendo praticamente più scuole ginnasiali “pure” poiché il biennio si svolge nella stessa struttura scolastica che ospita il liceo (detta appunto “liceo–ginnasio”), il termine si riferisce oggi al primo biennio del liceo classico ed è talvolta, seppure impropriamente, usato come sinonimo di quest’ultimo. In Svizzera invece il termine ginnasio è ancora ufficialmente utilizzato in alcuni cantoni italofoni come sinonimo di liceo (es. “Ginnasio Cantonale di Lugano”).

| scuole elementari ↓ | 1859–1940 “Legge Casati” |

1941–2009 “Riforma Bottai” |

dal 2010 “Riforma Gelmini”[1] |

| Ginnasio inferiore | 1º ginnasio | 1ª media inferiore | 1ª media inferiore |

| 2º ginnasio | 2ª media inferiore | 2ª media inferiore | |

| 3º ginnasio | 3ª media inferiore | 3ª media inferiore | |

| Ginnasio superiore | 4ª ginnasio | 4ª ginnasio | 1ª liceo |

| 5ª ginnasio | 5ª ginnasio | 2ª liceo | |

| Liceo classico | 1ª liceo | 1ª liceo | 3ª liceo |

| 2ª liceo | 2ª liceo | 4ª liceo | |

| 3ª liceo | 3ª liceo | 5ª liceo |

- [1]Alcuni licei hanno continuato per qualche anno con la numerazione tradizionale.↩

Etimologia

Il termine ginnasio deriva dal latino gymnasium, a sua volta dal greco antico gymnàsion (γυμνάσιον; derivato di γυμνάζω “fare esercizî ginnici”, da γυμνός “nudo”) che indicava il luogo dove i giovani, nudi, praticavano esercizi atletici e si allenavano per le gare. In seguito i gymnàsion divennero anche un luogo per il ritrovo e l’educazione, dove si tenevano lezioni e rappresentazioni teatrali, diventando sede della istruzione sia fisica che letteraria. L’uso moderno del termine viene però dalla Germania dove, partire dal Rinascimento, vennero chiamati Gymnasium (ispirandosi evidentemente agli antichi ginnasi ellenistici) le scuole superiori ad indirizzo umanistico: tuttora il termine Gymnasium, in tedesco, indica il liceo. L’usanza si diffuse in Europa, ma è dalla rivoluzione francese che il termine ha assunto l’attuale significato di “corso di studi in preparazione al liceo classico”.

In altre lingue

Termini derivati dal gymnasium latino esistono in diverse lingue europee, con significati differenti:

- francese: gymnase, in Svizzera francofona è il liceo (detto anche collège o lycée a seconda dei cantoni); in Francia il liceo si dice lycée mentre il termine gymnase si riferisce generalmente alla palestra, a parte qualche eccezione (es. il “Gymnase Jean-Sturm”, scuola secondaria di Strasburgo).

- inglese: gymnasium, liceo (la palestra è gym); i licei sono però solitamente chiamati lyceum o grammar school, con strutture e denominazioni che possono variare da paese a paese.

- tedesco: Gymnasium, liceo. In Germania il Gymnasium dura ben nove anni.

- spagnolo: alcune scuole preuniversitarie sudamericane sono dette gimnasio (es. “Gimnasio Colombiano del Sur”) o gymnasium (“Gymnasium de la U.N.T.” in Argentina), ma il termine gimnasio indica più generalmente la palestra.

- “Liceo–ginnasio” in Enciclopedia Italiana. Roma: Treccani, 1934. <treccani.it>

- Pastega, Giuseppe “Il ginnasio statale” in Il Ginnasio-Liceo “Carlo Bocchi” di Adria: La prima scuola superiore ad Adria tra cronaca e storia. Apogeo Editore, 2003. Pag. 107.

- “ginnasio” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario etimologico della lingua italiana. Roma: Albrighi, Segati e C. 1907. <etimo.it>

- “ginnasio” in Garzanti linguistica. Web.

- Giuliani, Alessandro “Addio vecchio caro ginnasio” in Tecnica della Scuola, 15 luglio 2014. Web.

- “Il sistema scolastico in Germania” in Viaggio in Germania <viaggio-in-germania.de> Web.

(localismo settentrionale, aggettivo) detto di cibo duro da masticare, raffermo («questo pane è gnucco»), duro da ingoiare, da digerire (anche metaforico)); per estensione ed analogia, una persona cocciuta, caparbia, ottusa, tarda a capire (anche sostantivo). Voce lombarda, dal dialetto milanese gnücc, “duro”, se ne registra però l’uso in tutta l’Italia settentrionale (incluso il Veneto[1]), nella Svizzera italofona[2] e anche nel romanesco rurale.[3]

[di cibo] …dopo un negozietto di castagne secche e uova da bere conservate nella paglia, oltre un po’ di peruzze di Verona gnucche gnucche…

Carlo Emilio Gadda, La Meccanica, Garzanti 1970.

[metaforico] Gnucco, duro da digerire e ottantottesco come un santuario pieno di miracoli, con pretese romaniche e bizantinoidi, questo pezzo duro di Duomo mi mise i nervi.

Carlo Emilio Gadda, Il Castello di Udine, Solaria 1934.

[persona cocciuta] …allora mia mamma è un po’ arrabbiata e dice che sono proprio gnucco e io mi sento enormemente infelice per questa storia, cioè che la mamma vuol bene a mia sorella ma non vuole bene a me perché sono gnucco…

Giuseppe Berto, Il male oscuro, Rizzoli, 1964.

- [1]«…mentre io non sapevo dire poesie ed anzi ero proprio gnucco che mi vergognavo davanti alla gente…» in Carluccio, Luigi (a cura di) Antologia di scrittori veneti contemporanei. Tallone, 1968. Pag. 151.↩

- [2]Riportato da Sandro Bianconi in Lingua matrigna: italiano e dialetto nella Svizzera italiana. Il Mulino, 1980. Pag. 173.↩

- [3]Riportato con il significato di «babbeo» da Ercole Metalli in Usi e costumi della campagna romana. Magione e Strini, 1924, Pag. 232. ↩

- “gnucco” in Dizionario Italiano Olivetti. Web.

- Italia, Paola. Glossario di Carlo Emilio Gadda “Milanese”: da “La Meccanica” a “L’Adalgisa” Edizioni Dell’Orso, 1998.

Foto in alto: Mike Kenneally / Unsplash

preservativo, profilattico, condom; regionale: in Italia settentrionale, soprattutto Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

I fumetti e i gialli sono nascosti sotto una pila di giornali e volantini politici e una volta, nel cassetto, ho trovato anche un preservativo, un “goldone” come si dice nelle barzellette, e ci ho giocato con Marchino.

Sandro Ottoni, Un anno alle semirurali (ed. Fernanel, 2006, pag. 76)

Interesse per regione sulla base del numero di ricerche Google nel 2019: il Veneto è la regione dove la parola “goldone” è stata ricercata con maggiore frequenza, seguita da Lombardia, Lazio e Campania.

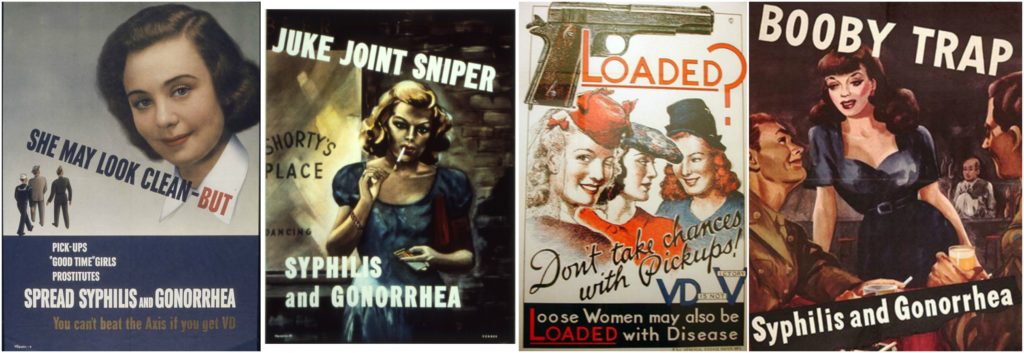

Possibile anche che il termine sia stato importato in occasione della seconda guerra mondiale dai militari americani, i quali erano ben forniti di preservativi, distribuiti dalle stesse forze armate come dotazione standard, e preparati ad usarli grazie alle intensive campagne di sensibilizzazione sui cosiddetti “V.D.” (veneral disease), all’epoca in particolare sifilide e gonorrea, ad opera del dipartimento della difesa degli Stati Uniti.

Poster alleati per le campagne di sensibilizzazione sui rischi dei venereal disease, seconda guerra mondiale.

Alcuni sostengono che goldone potrebbe essere un adattamento all’italiano dall’inglese condom e l’esistenza della più simile variante gondone (usata soprattutto in Liguria) sembrerebbe avvalorare questa ipotesi. Tuttavia, ciò è incompatibile con il fatto che il termine condom in inglese americano non comparve nei media fino al 1986,[1] quando fu utilizzato nelle campagne di prevenzione contro l’AIDS e secondo sia l’Etymology Dictionary di Douglas Harper,[1] sia il Collins Dictionary,[2] potrebbe addirittura derivare dall’italiano guantone (altro nome regionale del profilattico in Italia): gli Alleati avrebbero quindi forse “importato” il termine condom dal fronte italiano, e non viceversa.

Altra ipotesi è che possa invece derivare da gold one (“il dorato”, “la cosa dorata”), come era chiamato il preservativo nello slang dei militari: secondo alcuni tale soprannome deriverebbe dalla confezione singola nella quale erano distribuiti, di colore dorato; secondo altri invece da una eventuale marca nordamericana di profilattici “Gold One”. Se da una parte sembra possibile scartare quest’ultima possibilità in quanto non risulta essere esistita alcuna marca di preservativi denominata “Gold One” all’epoca, è invece certo che durante la seconda guerra mondiale circolarono tra i militari profilattici in confezioni dorate: non però le bustine metalliche di oggi, che furono di più recente introduzione. Si trattava dei preservativi prodotti dalla Shunk Latex Products Co. di Acron, Ohio, racchiusi singolarmente in scatolette rigide di plastica dorata dall’aspetto simile a una moneta, chiamate appunto “koin-pack” (da coin, “moneta”). È quindi plausibile che queste “monete” abbiano ispirato l’espressione inglese gold one, da cui l’italiano goldone.

Preservativi nelle confezioni “koin-pack”, simili a monete d’oro, distribuiti ai militari americani durante la seconda guerra mondiale: potrebbero avere ispirato il soprannome gold one. Sul coperchio si legge la dicitura:

TO OPEN SIMPLY TWIST KOIN-PACK U.S. PATENT 2006212 — MADE IN THE U.S. SOLD FOR THE PREVENTION OF DISEASE

- [1]“condom” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.↩

- [2]“condom” in Collins Dictionary↩

- “goldone” in Garzanti Linguistica. Web.

- Boneschi, Marta Senso: i costumi sessuali geli italiani tra Otto e Novecento Pag. 96.

- “Ai vostri Condom rispondiamo con i nostri Goldoni” in La Rivista Intelligente, 19 Feb 2015. Web.

- “Getting It On: The Covert History of the American Condom” in Collectors Weekly. Aug 16, 2012.

- “L’Hatù chiude i battenti Addio condom d’Italia” in La Repubblica. 29 Mag 1998.

In alto: foto di Deon Black su Unsplash

colpo di stato; dallo spagnolo e portoghese golpe (colpo), abbreviazione di golpe de estado, a sua volta dal francese coup d’état: nel linguaggio politico, sovvertimento dell’ordine statale da parte di gruppi politici armati, soprattutto militari. Inizialmente utilizzato soprattutto in riferimento ai paesi sudamericani, il termine si è poi affermato come sinonimo di “colpo di stato” in qualunque ambito geopolitico. Es:

Imboscata a Bagdad per eliminare Saddam: ecco il golpe fallito tentato dai fedelissimi

Corriere della Sera, 10 luglio 1992, pag. 13

L’uso del termine spagnolo golpe si è diffuso in molte lingue (è utilizzato anche in inglese) a partire dall’America latina dove tra gli anni ’50 e ’70 del XX secolo si verificarono una lunga serie di colpi di stato, in particolare in Argentina dove tutti i governi furono rovesciati da golpe militari:

- Cuba, 1952: il 10 marzo il colpo di stato di Fulgencio Batista abbatte il governo del presidente Carlos Prío Socárras.

- Colombia, 1953: un golpe militare spodesta il governo del conservatore Laureano Gomèz e porta al potere il generale Gustavo Rojas Pinilla.

- Argentina, 1955: le forze armate, al comando del generale Eduardo Lonardi, rovesciano Juan D. Perón e stabilirono la cosiddetta Revolución Libertadora (foto in alto).

- Argentina, 1962: il governo di Arturo Frondizi, che aveva vinto le elezioni presidenziali nel ’58, viene rovesciato da un golpe militare e sostituito da José María Guido.

- Ecuador, 1963: presidente Monroy viene deposto da una giunta militare.

- Brasile, 1964: il 31 marzo le forze armate destituiscono il presidente João Goulart.

- Bolivia, 1965: un colpo di Stato destituisce Estenssoro portando al potere il generale René Barrientos Ortuño durante il cui governo si sviluppò la guerriglia capitanata da Che Guevara.

- Argentina, 1966: il 28 giugno un nuovo golpe militare porta al potere il Generale Juan Carlos Onganía.

- Panama, 1968: un colpo di stato militare rimuove il presidente Arnulfo Arias portando al potere Omar Torrijos.

- Perù, 1968: colpo di stato del generale Juan Velasco Alvarado destituisce il presidente Fernando Belaunde Terry.

- Bolivia, 1969: colpo di stato militare seguito da contro–golpe rivoluzionario di sinistra guidato da Juan José Torres.

- Ecuador, 1972: Monroy viene nuovamente deposto da un colpo di stato, questa volta del generale Guillermo Rodríguez Lara.

- Cile, 1973: l’11 settembre il generale Pinochet, alla guida dell’esercito, prende il potere con un colpo di Stato; il presidente Allende perde la vita durante l’assalto al palazzo presidenziale.

- Argentina, 1976: il 24 marzo un golpe militare destituisce il governo di Isabel Martínez de Perón (soprannominata Isabelita) portando al governo, dopo alcune giunte militari di breve durata, il dittatore Videla. Nel 1982 la sconfitta contro il Regno Unito nella guerra delle Falkland, iniziata dal dittatore Leopoldo Gualtieri, avrebbe portato alla caduta definitiva del regime militare in Argentina.

- Bolivia, 1980: colpo di stato del generale Luis García Meza; nell’ottobre 1982 Hernán Siles Zuazo diventerà nuovamente Presidente ristabilendo la democrazia.

Derivati

- golpista: chi organizza o prende parte a un golpe, utilizzato anche come aggettivo[1] (es. “propositi golpisti”).

- golpe bianco: colpo di stato realizzato senza ricorrere alla forza.[2] La locuzione nacque nel 1974 quando fu scoperto un presunto colpo di stato liberale e presidenzialista, con l’obbiettivo costringere il Presidente della Repubblica Giovanni Leone a nominare un governo che realizzasse una repubblica semipresidenziale come quella francese di Charles de Gaulle.

Sinonimi

- colpo di stato;

- putsch (dal tedesco).

IN ALTO: festeggiamenti per la riuscita del colpo di stato della Revolución Libertadora in Argentina del 1955 (Archivo General de la Nación ).

- [1]Cortelazzo–Cardinale, op. cit.↩

- [2]“Bianco (4)” in Castoldi–Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 45. ISBN 88–08–08878–2↩

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 87