Mediolanum, ovvero “In mezzo alla pianura”, cioè al centro dell’Insubria, terra ricchissima d’acqua. Ecco il punto: i Galli che la fondarono in quella posizione,[1] indubbiamente strategica, forse non considerarono abbastanza che di tutta quell’acqua nemmeno una goccia passava per la città. Crescendo in dimensioni e importanza, Milano avrebbe quindi presto sofferto dell’assenza di una via d’acqua e dei vantaggi commerciali derivanti dalla sua navigazione. I suoi abitanti si trovarono quindi a dover ovviare a questa mancanza della natura col proprio ingegno, ricorrendo a canali navigabili artificiali che, prendendo l’acqua dai laghi e dai fiumi della regione, potessero consentire di colmare la distanza con la più fortunata città di Pavia, naturalmente servita dal Ticino.

Il sistema dei navigli

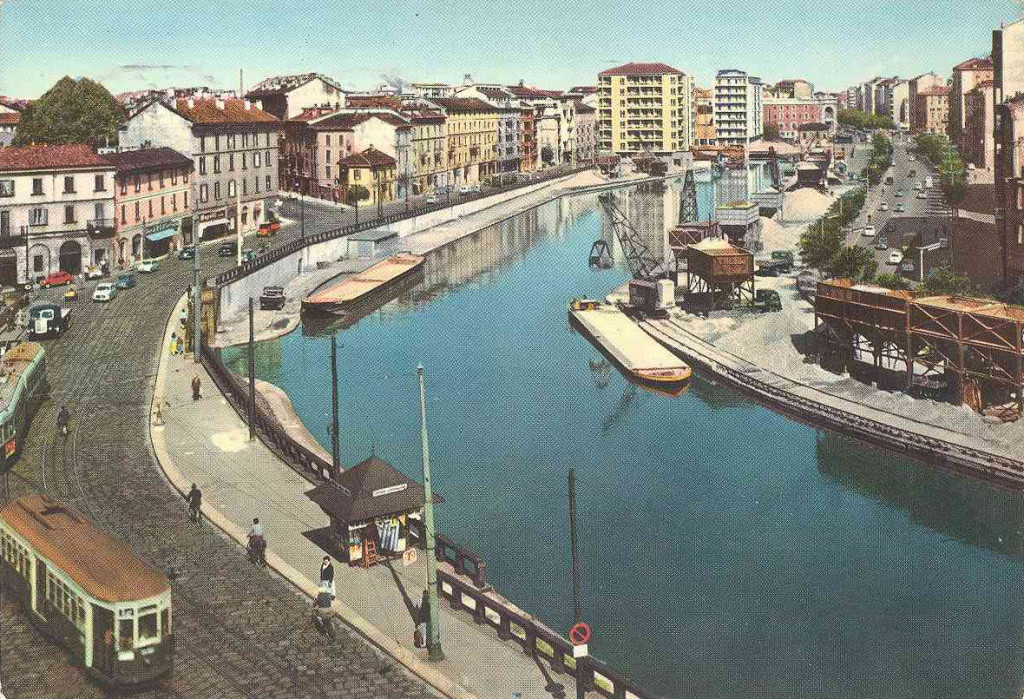

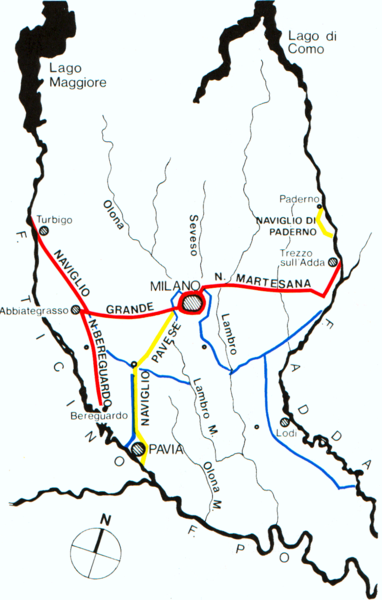

2 – Il Sistema dei Navigli tra il XVIII ed il XIX secolo: in rosso i navigli preesistenti, in giallo quelli realizzati in questo periodo (naviglio pavese e naviglio di Paderno). In azzurro i canali irrigui (fonte: Regione Lombardia).

Landolfo Seniore, autore dell’XI secolo, riferisce che anticamente il canale Vettabbia, scavato in epoca romana, veniva utilizzato anche per la navigazione. Tra il XII e il XIII secolo fu poi la volta della Muzza (o Nuova Adda), ad est di Milano e del Ticinello, a ovest. Una diramazione di quest’ultimo è conosciuta come Naviglio di Gazano, denominazione che lascia pochi dubbi circa l’utilizzo che se ne fece. Ma soprattutto, nel 1179, si diede inizio ai lavori del celebre Naviglio Grande: partendo da Somma Lombardo, alimentato con acque del Ticino, giunge tuttora fino a Porta Ticinese. Fu completato nel 1257, divenendo il primo vero importante pezzo di quel meraviglioso insieme di opere di grande ingegneria idraulica noto come Sistema dei Navigli che contribuì a rendere grande Milano. I vantaggi che portò furono incalcolabili: anche tralasciando quelli derivanti dall’utilizzo delle acque per irrigare campi e muovere opifici, la sua navigazione rivoluzionò il commercio. Nel 1420 iniziarono i lavori del Naviglio di Bereguardo, realizzato in gran parte tra il 1457 e il 1470 per volontà di Francesco I Sforza duca di Milano. Si stacca dal Naviglio Grande ad Abbiategrasso, e si dirige verso sud, raggiungendo Bereguardo presso il Ticino, dopo circa 19 km. Nel 1457 si iniziò anche la derivazione dal fiume Adda (precisamente da Trezzo sull’Adda) e verso la Cerchia dei Navigli del Naviglio della Martesana, detto anche Naviglio Piccolo, per distinguerlo dal più blasonato e importante fratello maggiore.[2] Fu completato nel 1496, durante il ducato di Lodovico il Moro. Nel 1520 si pensò di estendere la navigazione fino al lago di Como tramite il Naviglio di Paderno lungo solo 2,6 Km, ma indispensabile. A causa di un tratto non navigabile del fiume Adda, infatti, le merci (legno, carbone, vino) che scendevano dal lago di Como dovevano essere scaricate a terra per alcuni chilometri quindi ricaricate sull’Adda, e da lì sul Naviglio della Martesana fino a Milano. Fu completato dopo molte difficoltà solo nel 1777.[3]

Opere idrauliche lungo il Naviglio Pavese (cliccare sugli indicatori per i dettagli).

3 – Naviglio di Bereguardo alla conca di Cascina Conca, vicino a Motta Visconti.

Il Naviglio Pavese

Com’è facile intuire, anche il Naviglio pavese fu concepito per integrarsi nel succitato Sistema dei Navigli e quindi per essere funzionale, almeno in prima istanza, all’ulteriore sviluppo della città di Milano: la sua finalità principale era infatti permettere la navigazione continua da Milano fino al Po, attraverso il fiume Ticino. La genesi del “nostro” naviglio fu lunga e travagliata. Si cominciò a parlarne a partire dal XII Secolo, poi di nuovo nel XIV,[4] ma solo nella seconda metà del XVI, durante il Periodo Spagnolo del Ducato di Milano, si provò a realizzare qualcosa a causa dell’inadeguatezza e della scomodità del Naviglio di Bereguardo, all’epoca perfettamente operante, ma senza sbocco e pertanto separato dal Ticino da una lingua di terra che bisognava per forza percorrere trasportando le merci a dorso di mulo.

4 – Il Navigliaccio alla darsena di Binasco.

Nel 1564 si pensò quindi di rendere nuovamente navigabile il vecchio Navigliaccio, ma il Governatore dello Stato e il Commissario delle Acque chiesero alle due città interessate, cioè a Milano e Pavia, un contributo tangibile: le due città -soprattutto Pavia-, pur non osando rifiutare ufficialmente, addussero tuttavia tante e tali scuse e pretesti, e misero a tal punto in dubbio la reale utilità dell’opera, che tutto venne bloccato fino al 1584, quando il governo accettò di assumere su di sé l’intero onere dell’opera. In realtà, lo stesso governo spagnolo era indeciso se dare inizio ai lavori di un nuovo canale o prolungare il Naviglio di Bereguardo fino al Ticino, tagliando fuori la città di Pavia. Alla fine si decise a optare per la prima soluzione, anche grazie al progetto più antico giunto fino a noi (1595), che porta la firma dell’ingegnere Giuseppe Meda. Il nuovo canale sarebbe partito da Milano, dove gli altri navigli portavano acqua in abbondanza, più precisamente sarebbe stato alimentato dal Naviglio grande, essendo posto l’incile a Porta Ticinese. Nella tratta fra le due città si sarebbero riattati e resi navigabili canali preesistenti, primo fra tutti il Navigliaccio. Una volta a Pavia, infine, si sarebbe portata l’acqua nella fossa di fortificazione, a Porta Stoppa, e quindi allo sbocco in Ticino. Il Meda stimava che sarebbero servite tre o quattro conche per il percorso da Milano a Pavia e altrettante per scendere da Pavia in Ticino. Nel 1598 il progetto ottenne l’approvazione direttamente dal Re di Spagna Filippo II, ma la morte del Meda e delle stesso sovrano rese impossibile iniziare i lavori. Nel 1600, il nuovo Governatore, Conte De Fuentes, ridiede vigore all’opera, nominando alla direzione dei lavori gli ingegneri Francesco Romussi e Alessandro Bisnati, i quali proposero una prima variazione del progetto originale: il naviglio avrebbe abbandonato il letto del Navigliaccio a Binasco, spostandosi dalla destra alla sinistra della “strada maestra da Milano a Pavia”.[5] La ragione stava nella necessità di stare col pelo delle acque al di sopra del piano delle campi coltivati, in maniera da avere una maggior quantità di acqua disponibile per l’irrigazione[6] Secondo le misurazioni dei due ingegneri la pendenza del terreno era di 53,46 metri, superabili con due sole conche nel tratto da Milano a Pavia: la prima poco al di sopra del Lambro Meridionale, a 2 miglia circa da Milano, e la seconda presso il paese di Torre del Mangano[7], a circa 5 miglia da Pavia. Nel 1601 finalmente iniziarono i lavori, ma si ebbero ben presto problemi a causa del ritardo con cui il governo saldava gli appaltatori. A tale difficoltà si poté ovviare solo in parte vendendo anticipatamente ai privati quote di acqua per irrigazione o per altri usi, ma tornò anche a affacciarsi l’idea di imporre una contribuzione straordinaria alle città di Milano e a Pavia, di nuovo archiviata a causa della fortissima opposizione degli interessati.[8] Nonostante le difficoltà, a fine anno erano quasi ultimati i lavori di ampliamento della darsena di Porta Ticinese, indispensabili per assicurare al nuovo canale una sufficiente quantità di acqua.

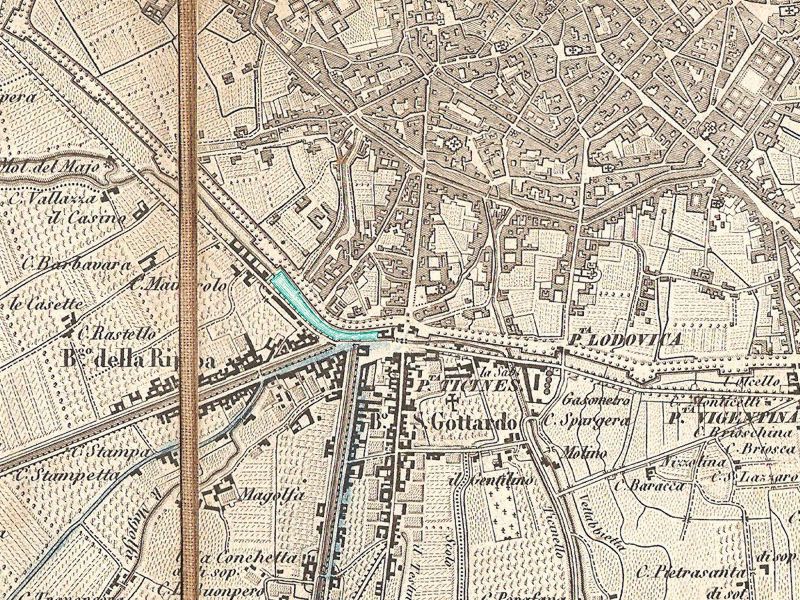

5 – La darsena di Porta Ticinese (evidenziata in azzurro) in una mappa del 1865.

Nel 1602, regnando ancora il disordine totale per i mancati pagamenti, la direzione decise di adattare alla meglio il primo tratto scavato – fino al Lambro Meridionale – e di organizzare una grandiosa inaugurazione alla presenza del Conte De Fuentes e del suo numeroso corteggio, ovvero una discesa del primo tratto su un “magnifico bucentoro” allestito appositamente per l’occasione. Per tramandare la memoria della grandiosa cerimonia, non venne tralasciato di erigere un monumento – il cosiddetto “Trofeo” – sul ponte dove il Naviglio Pavese si stacca dalla darsena[9]

7 – Veduta del mercato a Porta Ticinese con il “Trofeo”, il monumento prematuramente eretto all’inaugurazione del Naviglio Pavese, in una stampa della fine del XVII secolo (Storia di Milano).

I lavori continuarono, sempre più a rilento, fino al 1605, quando gli appaltatori, non vedendo soddisfatte le promesse dei pagamenti nei tempi convenuti, cessarono ogni attività. Nacque allora l’idea di modificare di nuovo la linea del canale, non prolungandolo più fino a Pavia, ma deviandolo sotto la prima conca per farlo sboccare nel Lambro e renderlo così di qualche utilità; l’idea non ebbe seguito, forse anche a causa del considerevole impegno finanziario già profuso fino ad allora. Certo è che gli esperti dibatterono a lungo, e riuscirono a far prevalere, anche nell’opinione pubblica, l’idea che la grande opera del Naviglio di Pavia fosse sbagliata e di dubbia riuscita. In particolar modo, come sempre, l’opposizione di Pavia era particolarmente forte: si lamentava il fatto che il Naviglio avrebbe ridotto la città a stazione di transito verso il porto di Milano; si opponevano il tribunale e i proprietari dei terreni dove sarebbe passato il canale e sui quali era stata stabilita una pesante imposta. L’Ingegner Romussi, inoltre, diede le dimissioni, lasciando il Bisnati solo a sostenere il peso di lavori e critiche e ancora, nel 1610, intervenne la morte del Conte De Fuentes, grande sostenitore del canale, a peggiorare ulteriormente una situazione ormai già compromessa. Infine, il 28 agosto del 1611, un decreto ordinò l’abbandono definitivo di tutti i lavori in sospeso, dovendo la Regia Camera sobbarcarsi altre e più importanti spese e non trovandosi in grado di onorare gli impegni presi. Il tratto di canale già scavato venne quindi destinato al solo uso irriguo, e, significativamente, si prese a chiamarlo “Naviglio fallato”[10]

8 – La “Conca Fallata” sul Naviglio Pavese a Milano: così chiamata perché i lavori furono abbandonati, rendendo inutile la realizzazione della stessa. Fallata significa infatti sbagliata, ma con una accezione più beffarda: la Conca Fallata ha dato il nome all’intero quartiere, a perenne memoria e simbolo della cattiva amministrazione e dello spreco di denaro pubblico. Nel 2006 è stata attivata una piccola centrale elettrica, di nuovo ferma nel 2009 a causa delle alghe (cfr.)

Nel corso del XVII secolo si tornò più volte a parlare del Naviglio di Pavia: nel 1637, grazie all’interessamento di Giovan Paolo Bisnati, figlio dell’ex direttore dei lavori, venne istituita una giunta governativa, che ispezionò, discusse, scrisse rapporti ma non fece alcunché di concreto. Ancora, nel 1646, un consorzio di imprenditori chiese i navigli in concessione esclusiva, impegnandosi a restituirli alla scadenza con l’aggiunta del Naviglio pavese, ma nemmeno questa proposta ebbe seguito. Anche nella seconda metà del secolo si chiacchierò molto senza costrutto: era ormai chiaro che non sarebbe toccato alla pessima amministrazione spagnola il compito di terminare lo scavo del canale. Divenuta la Lombardia dominio austriaco, la materia tornò all’ordine del giorno solo nel 1770, quando l’appaltatore Nosetti fece pressioni sul Regio Delegato di Pavia, Francesco Sartirana, perché si riprendessero i lavori del Naviglio pavese. L’occasione propizia veniva dalla necessità di manutenzione straordinaria per la strada postale da Milano a Pavia; si fece allora notare che aprire contemporaneamente anche un cantiere per rendere navigabile il Navigliaccio avrebbe comportato un notevole risparmio per entrambe le opere. Di ciò vennero informati il Plenipotenziario Di Firmian a Milano e, soprattutto, il Ministro degli Esteri Kaunitz a Vienna, che, sostenitore del rilancio della navigazione interna, diede mandato al matematico milanese Paolo Frisi di preparare un nuovo progetto e un dettaglio delle spese. Riguardo al tracciato, il Frisi non proponeva modifiche sostanziali: il canale sarebbe partito da Porta Ticinese e, dopo aver svoltato a Binasco sarebbe proseguito fino a Pavia; a Campeggi si sarebbe immesso nella fossa di fortificazione cittadina per proseguire fino al Bastione di S. Maria in Pertica e di là allo sbocco in Ticino. Circa la larghezza del canale, il matematico la prescriveva ovviamente tale da permettere il passaggio affiancato di due delle barche più grandi che lo avrebbero percorso, riconfermando anche in questo i progetti precedenti. Raccomandava però la costruzione di una darsena nei pressi dello sbocco, in maniera da permettere l’attracco anche alle più grandi imbarcazioni fluviali. Una nuova misurazione della pendenza totale la fissava in 54,14 metri: da Milano a Pavia sarebbero state necessarie 5 conche, una al Lambro (la conca fallata da riattare), una nei pressi di Cassinino, una a Binasco, una a Nivolto e una a Torre del Mangano. Una volta a Pavia, sarebbero state necessarie altre quattro conche per giungere allo sbocco in Ticino. La spesa era preventivata in circa un milione e mezzo di lire milanesi.

9 – Maria Teresa d’Austria in un ritratto di Martin van Meytens, 1759

Ricevuta la relazione, il Kaunitz la presentò all’Imperatrice insieme a quella sul naviglio di Paderno, altra opera considerata -come già ricordato- indispensabile; convinta della validità dei progetti, in una lettera del 4 febbraio 1773, Maria Teresa ordinava che si riprendessero i lavori per entrambi i canali. Tuttavia, l’idea di mettere mano contemporaneamente a ben due cantieri tanto impegnativi venne scartata per ovvie ragioni economiche e il Kaunitz dovendo optare per uno dei due, decise di consultare le città interessate, cioè Como e Pavia. I pavesi, che temevano di essere relegati in secondo piano, dimostrarono ancora una volta la loro inspiegabile e miope contrarietà, e implorarono il Governo di soprassedere, ritenendo l’opera dannosa per il proprio commercio. Il Kaunitz preferì quindi optare per il Naviglio di Paderno, che sarebbe stato completato quattro anni dopo.

10 – “Napoleone come Re d’Italia”, 1805, dipinto di Andrea Appiani (Kunsthistorisches Museum).

Persa anche questa occasione, tutto venne congelato fino al 1805: sotto il controllo francese Milano era divenuta dapprima capitale della Repubblica Cisalpina, poi di quella Italiana e infine del Regno d’Italia. In questo contesto prese piede un fervore di iniziative e lavori che fece tornare alla ribalta anche il Naviglio pavese, il cui piano venne ripreso per espresso decreto di Napoleone datato 20 giugno 1805.[11] Fu nominata una commissione formata dal Professor Vincenzo Brunacci dell’Università di Pavia e dagli ingegneri Ferrante Giussani e Angelo Giudici, incaricata di approntare un nuovo progetto. Circa il tracciato, la commissione tenne sostanzialmente per buono quello precedentemente determinato dal Frisi; per quanto atteneva le conche, venivano fissate anche quelle da collocare in città: una a Porta Stoppa,[12] una prima della strada postale per Cremona[13] e una dopo di essa, prima dello sbocco in Ticino.[14] Quattordici ponti avrebbero attraversato il canale, e quanto alla quantità di acqua non v’erano dubbi di averne più che a sufficienza dal Naviglio Grande, ma veniva indicata in metri 1,188 la profondità minima per il pescaggio delle chiatte e in 360 metri cubi al minuto la portata ideale. Valutato 6.200,388 lire milanesi, il progetto, dopo l’esame favorevole del Governo italiano, venne inviato a Parigi, dove fu sottoposto al controllo del matematico Gaspard Richebarone di Prony e approvato definitivamente nel giugno del 1807. Nominati Brunacci, Giussani e Giudici alla direzione, i lavori ebbero prontamente inizio, ma furono rallentati dalle controversie tra i direttori; il Giudici propose subito una modifica al progetto originale, aggiungendo un’ulteriore chiusa fra l’incile e la prima conca sul Lambro, il Brunacci meditava una variazione di linea con la quale gli altri non concordavano, mentre un’altra questione riguardava la lunghezza dei sostegni. Il progetto del 1805 li prevedeva della misura più comune sugli altri canali milanesi (cioè in grado di contenere una barca delle più grandi e una della metà, o più piccola), mentre il Giudici, per contenere le spese, proponeva di accorciarli al necessario per contenere una sola barca. Inoltre ben presto il Brunacci venne rimosso per abuso di autorità, avendo ordinato nuove opere senza la superiore approvazione; nel 1809, poi, morì l’Ingegner Giudici, che venne sostituito da Carlo Parea.

11 – Naviglio Pavese: conca di Moirago.

L’obiettivo del nuovo direttore era giungere, entro il 1810, fino a Moirago, posto a circa un terzo della linea, località effettivamente raggiunta proprio negli ultimi giorni di dicembre. Subito dopo ebbe inizio la nuova tratta da Moirago a Badile e venne decisa una nuova variazione di linea: anziché lambire tutto l’abitato di Binasco per gettarsi nel Navigliaccio al di sotto di esso, il canale se ne sarebbe distaccato per andare a raggiungere, tramite una linea retta in mezzo ai campi, la strada postale da Milano a Pavia, portandosi alla sua sinistra e continuando, sempre in linea retta, fino a Campeggi; da lì, invece di entrare, come previsto, nella fossa esterna delle mura di Pavia se ne sarebbe tenuto ad una certa distanza. Il nuovo tracciato permetteva un rilevante risparmio grazie alla maggior brevità della linea, in più evitava la mescolanza delle acque del Naviglio, di ottima qualità e quantità e di proprietà pubblica, con quelle del Navigliaccio, incertissime in quantità, inferiori in qualità e devolute in gran parte a privati. Per di più, il Navigliaccio era soggetto a piene considerevoli che avrebbero ostacolato la normale navigazione. L’abbandono della fossa esterna delle mura permetteva invece di evitare possibili infiltrazioni di acqua nelle vicine abitazioni, di non incassare troppo il canale rendendolo più comodamente accessibile per il carico e scarico delle merci, e di esporlo a un minor rischio di gelate invernali, non lasciandolo all’ombra delle mura di fortificazione. Nella revisione del progetto venne decisa anche la collocazione delle conche ancora da costruire, in modo da averne una a Casarile, una a Nivolto, una terza a Torre del Mangano, e una quarta a Cassinino; una volta a Pavia, per scendere a Ticino ce ne sarebbero volute altre tre: una a Porta San Vito,[15] una al Bastione della Botanica,[16] e una a Porta Cremona.

12 – La conca di Torre del Mangano (ora Certosa di Pavia), con la casa del “guardiano idraulico”. Lo stabilimento sullo sfondo è quello dei Molini Certosa: da qui la farina veniva trasportata lungo il naviglio fino al magazzino di Milano, in via Chiesa Rossa.

Approvato il nuovo progetto, durante i lavori del 1811 venne presa la decisione di costruire una seconda strada per l’alzaia, cosa che sarebbe risultata molto utile per trainare le barche in senso contrario e avrebbe comportato solo un modesto aumento di spesa;[17] a fine anno, alla presenza del Direttore Generale delle Acque, si poté sperimentare con successo la navigazione fino a Binasco. Nel 1812 si iniziarono contemporaneamente a scavare la tratta da Binasco a Casarile e quelle da Casarile a Nivolto e da Nivolto a Torre del Mangano. In questa località, il Naviglio avrebbe intersecato il viale che porta alla Certosa: per non interrompere la visuale del monumento si decise di situare la chiusa in maniera che il ponte fosse più basso dell’ordinario, lasciando che parte della conca stessa sorgesse al di sopra del piano del terreno circostante. Nel 1813 si iniziarono i lavori dell’ottava conca a Cassinino, e, durante il contemporaneo scavo del tratto fino a Campeggi, si verificarono abbondantissime infiltrazioni di acqua sorgiva a causa della natura del terreno, prevalentemente composto da sabbia e ghiaia finissima. La situazione avrebbe richiesto l’impiego di una somma assai rilevante per costruire le armature necessarie a mettere in sicurezza il canale; purtroppo però la guerra e l’inevitabile distrazione di fondi pubblici che ne seguì, portarono a ritardare il pagamento dei fornitori, impedendo non solo di mettere mano ai lavori imprevisti, ma rallentando sensibilmente anche quelli ordinari.

13 – Conca del Cassinino, il ponte. Il ciottolato è quello originale dell’epoca di costruzione (1813).

Tornato il Milanese in mano austriaca, la costruzione del canale, ormai portata molto avanti, fortunatamente non venne interrotta. Non subito, almeno. Nel 1814 si mise mano alla costruzione della conca di Porta San Vito, e venne messo in sicurezza il tratto da Cassinino a Campeggi. Quell’anno più che mai, i lavori del Naviglio ebbero anche notevoli ricadute socio-economiche: a causa della drammatica mancanza di generi di prima necessità, nell’ottica di assicurare un mezzo di sussistenza ai sudditi più indigenti, si stabilì di impiegare giornalmente nell’escavazione non meno di 700 uomini. Purtroppo il 1814 vide anche un’eccezionale piena del Navigliaccio, le cui acque, a causa della già ricordata natura sabbiosa del terreno in quel tratto, ruppero la strada postale tra Cassinino e Campeggi, riversandosi nel letto del Naviglio, sicché per rimediare fu indispensabile tagliare di nuovo la strada postale al di sotto di Campeggi e far così defluire l’acqua in eccesso. I travagli del Naviglio non erano però ancora finiti: proprio quando rimaneva da costruire l’ultima e più importante tratta, ancora una volta, finirono i soldi. Un dispaccio della Reggenza provvisoria di Governo datato 11 aprile 1815 sospendeva tutti i lavori straordinari in corso nello Stato, compresa la costruzione del canale. Il Parea riuscì tuttavia a trovare un compromesso per conciliare il progresso della grande opera e le circostanze del momento, convincendo gli appaltatori a lavorare a credito: i lavori del 1815 sarebbero stati pagati solo alla fine dell’anno successivo. In tal modo fu possibile riaprire il cantiere e iniziare a scavare la darsena. Il progetto del 1805 la prevedeva nei pressi dello sbocco del canale; il Parea però, osservando che la navigazione più attiva sarebbe stata quella ascendente, cioè da Po in Ticino e dal Ticino in Naviglio, suggerì di allargare il canale in un punto superiore alle piene del fiume, raddoppiando la sezione di parte dell’ultima tratta, e creando così un bacino di acqua a livello costante che rendesse più agevole e sicura la navigazione delle barche fluviali.

14 – Il Naviglio Pavese a Pavia: il tratto rettilineo che costeggia viale della Repubblica prima della Darsena del Borgo Calvenzano, visto in direzione di Milano.

La variazione del progetto venne approvata, ma i lavori subirono un nuovo, improvviso rallentamento, stavolta burocratico: il 21 marzo 1815 la Corte di Vienna chiese al Governo di Lombardia alcune «delucidazioni» sui fondi spesi fino a qual momento, considerati eccessivi, se paragonati al costo medio dei canali olandesi, francesi e inglesi. Per di più, il Naviglio era giudicato troppo «magnificente» e si chiedeva di dettagliare gli effettivi vantaggi ottenuti dal suo completamento. La Direzione rispose rimarcando il carattere «nazionale» dell’opera e indicando come rilevanti cespiti di entrata i diritti sulla pesca e sulla navigazione, i dazi sulle merci trasportate, la diminuzione dei costi di trasporto e i proventi derivanti dalla vendita delle acque per usi privati. Inoltre, sostenne che i maggiori costi erano da imputarsi non al «metodo italiano» di costruzione, quanto alle peculiarità del territorio e ai numerosi ritardi subiti in corso d’opera. Per di più, una costruzione “in economia” avrebbe inevitabilmente comportato una maggiorazione dei successivi costi di manutenzione. Il Naviglio, insomma, non era una voragine nei conti pubblici, ma un’opera costruita secondo principi di economia ragionata che poteva essere addirittura d’esempio per altre costruzioni simili. Infine si giudicava lodevole, e non già riprovevole, «l’uso degli Italiani di non trascurare mai il pubblico decoro ed una certa avvenenza o venustà nelle opere pubbliche del genere dei canali».

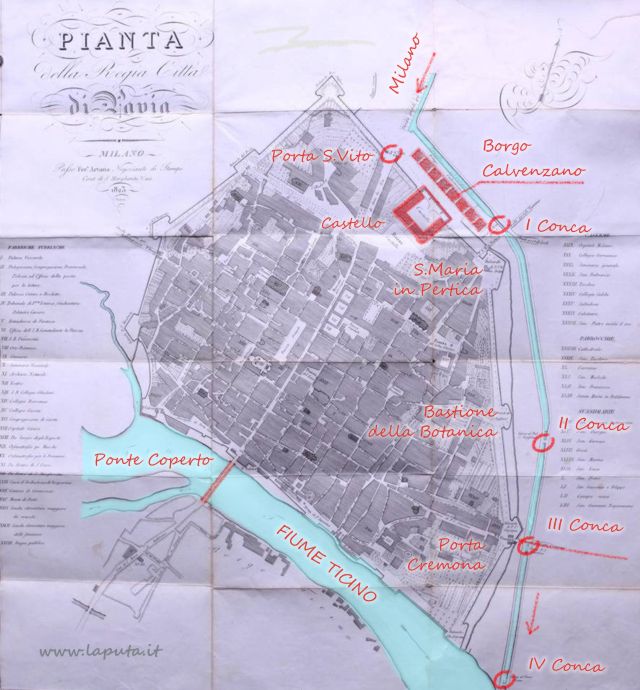

15 – Il percorso del Naviglio e le conche a Pavia, confrontate con una mappa del 1832.

Superato finalmente anche questo ostacolo, nel 1816 si iniziarono quindi i lavori di allargamento del tratto del canale da Porta San Vito a Porta Stoppa: la sezione venne portata dai normali 10,692 a 20 metri, mentre si iniziò la costruzione, a cura della città di Pavia, di un’estesa linea di edifici tra il Naviglio e la fossa esterna delle mura, destinata alle necessità logistiche della navigazione (si tratta del futuro Borgo Calvenzano). Il 17 luglio dello stesso anno l’acqua finalmente arrivò a Porta Milano, rendendo il canale navigabile fino a Pavia e attraendo in massa gli utilizzatori del Naviglio di Bereguardo, a quel punto diventato obsoleto.[18]

16 – Il complesso del Borgo Calvenzano a Pavia, all’altezza di Porta Stoppa: era destinato ai servizi logistici per la navigazione. Vi si trovanano magazzini per le merci in transito, officine per la manutenzione delle barche, spedizionieri e doganieri, scuderie per i cavalli di traino, ricoveri e alloggi per il personale navigante ed i “cavallanti”. La struttura generava, all’intorno, quello che oggi si definirebbe un notevole indotto.

All’inizio del 1817 restava così da completare solo l’ultima parte del canale, quella di più complicata realizzazione tecnica, cioè lo sbocco in Ticino. La scelta del luogo più adatto era fondamentale per evitare che si creassero correnti troppo intense che potessero rendere seriamente pericolosa la navigazione o addirittura intasare di sabbia e detriti l’ultimo tratto del Naviglio, rendendolo così soggetto ad una manutenzione pressoché continua. Si stabilì che la cosa migliore fosse procedere con una linea retta che intersecasse perpendicolarmente la strada postale da Pavia a Cremona: una volta determinati i livelli di magra e di piena del fiume nel punto prescelto, si trattava di decidere definitivamente come e dove realizzare le conche necessarie per consumare il rilevante dislivello che ancora rimaneva.

La Direzione aveva due possibilità: si poteva suddividere la caduta in quattro chiuse accollate (cioè accoppiate), collocando le prime due presso il bastione della Botanica e le altre presso Porta Cremona; oppure si poteva aggiungere a queste una quinta conca singola nei pressi dello sbocco, che avrebbe contribuito a mantenerlo sgombro. Quest’ultimo sostegno non era destinato a funzionare sempre, potendosene fare a meno quando il livello del fiume saliva abbastanza da sommergerlo; per di più sarebbe costato meno degli altri, non necessitando di un ponte che lo scavalcasse. Infine, la prima soluzione necessitava di avere, per un certo tratto, alzaie poste a diversi livelli: le più basse per i periodi di magra del Ticino, passando via via alle più alte a seconda di quanto saliva il livello del fiume, fino al limite di navigabilità di quattro metri sopra la magra. Con il secondo sistema sarebbe invece stato sufficiente un numero minore di strade, perché le variazioni del livello del fiume non si sarebbero fatte sentire nella parte di canale antecedente l’ultimo sostegno se non quando la navigazione fosse vicina ad essere comunque sospesa. Il 3 marzo 1817 la Direzione decise di optare per la seconda possibilità, ponendosi l’obiettivo di ultimare i lavori entro la fine dell’anno successivo. Verso la fine di settembre di quello stesso 1817 si era già stipulato un contratto d’appalto, ma gli imprenditori che avevano vinto la gara, anziché iniziare i lavori, misero in campo diversi pretesti, probabilmente per ottenere migliori condizioni economiche. Il Governo di Milano fu quindi costretto a stipulare un nuovo contratto con altri imprenditori, cosa che fece slittare, ancora una volta, la data della fine dei lavori.

17 – Le chiuse sulla parte terminale del Naviglio Pavese, che si immette nel Ticino (incisione, 1832 c.a).

Si dovette attendere il 16 agosto 1819 perché il Naviglio Pavese, finalmente completato, venisse ufficialmente inaugurato: su una barca appositamente predisposta, «alla vista di numerosa popolazione e al rimbombo delle artiglierie di Pavia», l’Arciduca Ranieri, Viceré del Regno Lombardo Veneto, il suo seguito di Autorità e gli Ingegneri del canale eseguirono felicemente per la prima volta la discesa e l’ascesa sugli ultimi tronchi costruiti. Il sogno plurisecolare di Milano era finalmente realtà: il mare si raggiungeva tramite il Naviglio di Pavia e il Po, il lago Maggiore tramite il Naviglio Grande e il Ticino, il lago di Como tramite il Naviglio della Martesana e l’Adda.[19]

18 – Naviglio Pavese, anni 1940 c.a: barconi carichi di sale entrano alla Darsena di Milano. Sull’insegna si legge «AGIT – Compagnia di Navigazione Interna – Milano – trasporti da Milano al Mare Adriatico e viceversa».

Da quel momento ebbe inizio un periodo d’oro di circa 50 anni in cui il Naviglio fu percorso da un intensissimo traffico di imbarcazioni: le più comuni erano il magano,[20] il burchiello[21] e la corriera pavese destinata anche al trasporto passeggeri. Data la pendenza relativamente ridotta e l’elevato numero di conche (12), i tempi di discesa e di risalita erano più o meno uguali: per le merci pesanti ci voleva un giorno e mezzo circa e due cavalli per il traino, ad un costo compreso tra le 35 e le 60 lire. Scendevano il naviglio soprattutto carbone, calce, beole, granito, che venivano dagli altri canali, e concime di cui Milano, con il suo gran numero di cavalli, era un forte produttore. Risalivano, invece, legnami da fuoco e da costruzione, sale, laterizi e granaglie e, in generale, le mercanzie provenienti dal bacino del Po. Nei giorni feriali erano regolarmente organizzate anche corse per i passeggeri: il biglietto costava circa 60 centesimi e ci si impiegavano circa 5 ore e mezzo per scendere (con due cavalli a bordo) e 6 per risalire (in questo caso i cavalli trainavano la corriera). La grande differenza nei tempi di percorrenza di merci e passeggeri si spiega in parte con la maggior speditezza delle imbarcazioni utilizzate a questo scopo, e in parte col fatto che queste ultime si fermavano a nord di Pavia, risparmiandosi così le ultime conche.

19 – Milano, primi del ‘900: la tranvia Milano-Pavia, attiva dal 1880 al 1936, seguiva il percorso del naviglio fino a Pavia.

L’arrivo della ferrovia, nel 1862, comportò un significativo calo delle merci trasportate via acqua, ma il traffico di barche, pur diminuito, non si interruppe. Il destino del Naviglio era però segnato, anche per la persistente ostilità di Pavia verso il canale: nel 1933 il piano regolatore generale ne prevedeva la copertura in quanto ostacolo all’ulteriore espansione della città, e nel 1964 furono di nuovo i pavesi a chiedere, per primi, il declassamento del Naviglio a canale per i soli usi irrigui. Il progressivo aumento dell’importanza del trasporto su gomma del secondo dopoguerra rese lampante che il canale aveva fatto il suo tempo: gli ultimi barconi da trasporto transitarono nel 1965.[22] Con la loro scomparsa si metteva la parola fine ad una pagina di storia durata più di otto secoli.

20 – Le chiuse alla conca di Porta Cremona, a Pavia, ormai in stato di totale abbandono come tutto il resto.

Note

Bibliografia e fonti

- Malara, Empio. Milano come opera d’arte. Giuseppe Meda (1534-1599). Pittore, architetto, ingegnere

. Milano: Editore Ulrico Hoepli, 2011.

- Finetti, Giuseppe. Milano. Costruzione di una città

. Milano: Editore Ulrico Hoepli, 2002.

- Frisi, Paolo; Gennaro Barbarisi (cur.) Ideologia e scienza nellʼopera di Paolo Frisi (1728-1784): atti del Convegno internazionale di studi, Politecnico di Milano, 3-4 giugno 1985

. Milano: F. Angeli, 1987.

- Bruschetti, Giuseppe. Storia dei progetti e delle opere per la navigazione-interna del Milanese. Seconda ed. Milano: presso Angelo Monti librajo-editore, 1842.

- Nuova Raccolta di autori italiani che trattano del moto delle Acque. Tomo IV. Bologna: Tipografia Marsigli, 1824.

- Baldini, Ugo. “FRISI, Paolo (al secolo Giuseppe).” Dizionario Biografico degli Italiani – Vol. 50. Roma: Istituto Treccani, 1998.

- “Enríquez de Acevedo, Pedro, conte di Fuentes.” Treccani, l’Enciclopedia italiana. Istituto Treccani, n.d. Web. 27-2-2014.

- Armando, Stella. “Conca Fallata, la centrale ferma? «Colpa delle alghe, vanno tolte».” Corriere della Sera [Milano] 19 Dic. 2012: pag. 7.

- “La costruzione del Naviglio Grande.” Navigli Live. P.A.N. – Navigli Live, n.d. Web. 9-2-2014.

- “I Navigli.” I Navigli di Leonardo. Navigli Lombardi. Web. 9-2-2014.

- Cattagni, Gianni. “Pavia, le mura spagnole.” Pavia e dintorni. n.d. Web. 9-2-2014.

- Cattagni, Gianni. “Naviglio Pavese.” Pavia e dintorni. n.d. Web. 9-2-2014.

- “Il Sistema dei Navigli Lombardi.” Portale dell’Alto Milanese. Provincia di Milano, n.d. Web. 9-2-2014.

- Broccoletti, Michele. “I navigli di Leonardo.” InStoria n° 15, Mar. 2009 (XLVI). Ginevra Bentivoglio Editore.

- “La Conca di Viarenna.” Vecchia Milano. 23 Apr. 2010. Web. 9-2-2014.

- “La Darsena.” Vecchia Milano. 7 Mag. 2010. Web. 9-2-2014.

Immagini

- © il-fede – Fotolia.com

- © Regione Lombardia, 1989 (da Il sistema dei navigli milanesi e pavesi. Milano: Regione Lombardia, 1989) via Commons.

- foto: Yorick39, 2010 [CC-BY-SA-3.0 o GNU-FDL] via Commons.

- foto: Yorick39, 2010 [CC-BY-SA-3.0 o GNU-FDL] via Commons.

- dettaglio della mappa di Milano di Gianni Brenna, 1865 [PD] via Commons.

- cartolina del 1964 [PD]

- fine XVII secolo, anonimo (concessione/courtesy of Paolo Colussi, Storia di Milano).

- foto: Yorick39, 2010 [CC-BY-SA-3.0 o GNU-FDL] via Commons.

- Martin van Meytens, 1759 [PD] Vienna, Academy of Fine Arts, via Commons.

- Andrea Appiani, 1805 [PD] Vienna, Kunsthistorisches Museum,foto The Yorck Project via Commons.

- foto: Yorick39, 2010 [CC-BY-SA-3.0 o GNU-FDL] via Commons.

- foto: Yorick39, 2010 [CC-BY-SA-3.0 o GNU-FDL] via Commons.

- foto: Yorick39, 2010 [CC-BY-SA-3.0 o GNU-FDL] via Commons.

- G. Gonnella, 2006 [GNU-FDL] via Commons.

- 1832 c.a. Da La Torre del Pizzo in Giù: almanacco dilettevole per l’anno bisestile 1832. Pavia: Fusi e Comp., 1832.

- © Silvio Dell’Acqua, 24-2-2014.

- Incisione anonima, 1832 c.a. Da La Torre del Pizzo in Giù: almanacco dilettevole per l’anno bisestile 1832. Pavia: Fusi e Comp., 1832.

- Autore sconosciuto (prob. Mario De Biasi, 1923 – 2013), anni 1940 c.a [PD: immagine non artistica scattata in Italia oltre vent’anni fa (artt. 87 e 92 L. 22-4-1941 n. 633, mod. L. 22-5-2004, n. 128).]

- Inizio XX secolo [PD] Civico Archivio Fotografico, Milano, via Wikipedia.

- © Silvio Dell’Acqua, 03-09-2010,

1 – La prima versione della nave di Knapp sul lago Ontario.

Canada, 1897: un pomeriggio di settembre gli increduli abitanti di Toronto videro un grande cilindro metallico dipinto di rosso, lungo oltre trenta metri ed alto come una casa a due piani, rotolare letteralmente sulle acque del porto sbuffando vapore. Alle estremità, distinti personaggi con il cappello a cilindro si affacciavano da balconcini che magicamente restavano orizzontali nonostante la rotazione dell’oggetto. Possiamo immaginare lo stupore di coloro che assistettero a questa surreale scena: forse qualcuno pensò per un attimo di sognare, mentre il pensiero andava al Nautilus di Verne o chissà quale altra macchina fantastica. Si trattava invece della strana nave ideata e costruita da tale Fredrick Augustus Knapp (1854 – 1942), avvocato di Prescott (Ontario) con la passione per le invenzioni. Si racconta[1][2] che all’origine dell’idea ci fosse l’ammirazione di Knapp per la Regina Vittoria: era un fatto ben noto all’epoca che la sovrana soffrisse di mal di mare e che per questo motivo si rifiutasse di effettuare lunghi viaggi via nave. Non avrebbe quindi mai visitato i reami del Commonwealth più lontani, così Knapp pensò che se avesse inventato una nave insensibile alle onde, la Regina Vittoria avrebbe finalmente potuto raggiungere l’Australia e soprattutto l’amato Canada, allora dominion britannico. Magari avrebbe anche voluto incontrarne l’inventore e chissà, magari nominarlo cavaliere per riconoscenza.

Come realizzare però una nave simile? Si racconta anche[3] che a suggerire all’avvocato la rivoluzionaria tecnica fu una matita. Spingendola sulla propria scrivania (forse mentre si concedeva una pausa dal lavoro di legale), ebbe un’illuminazione: perché non realizzare una nave che rotolasse sull’acqua, come una matita sul piano, anziché fenderla? Un’idea davvero geniale, che chiunque avrebbe liquidato con una risata. Ma non Knapp, che da quel momento — qui finisce la leggenda ed inizia la realtà —avrebbe dedicato quasi dieci anni della sua vita, tutto il suo denaro e parecchio di quello altrui alla costruzione della sua invenzione: la rolling boat. Folgorato dall’idea, l’avvocato produsse disegni e modelli e con questi si recò in Scozia a cercare investitori. Durante l’era vittoriana Glasgow era infatti la seconda città più importante dell’Impero britannico e vi si trovava il più grande cantiere navale al mondo,[4] un posto insomma dove avrebbe avuto maggiore probabilità di incontrare un costruttore interessato. Non fu però così: gli ingegneri britannici si mostrarono piuttosto perplessi di fronte al progetto di Knapp e soprattutto alla sua affermazione che una nave di questo tipo avrebbe potuto raggiungere l’incredibile velocità di duecento miglia orarie.[1] L’inventore era convinto (per quale motivo, non è chiaro) che una nave così costruita avrebbe eliminato le oscillazioni di rollio e beccheggio che causavano il mal di mare ed avrebbe ridotto il tempo di attraversamento dell’oceano da sei giorni a due soltanto, o forse addirittura uno. Nonostante qualcuno ammise che avrebbe potuto funzionare, nessuno volle finanziare lo sviluppo del progetto, giudicato forse troppo rivoluzionario o troppo simile ad una ruota per criceti (ci piace immaginare la prima). Knapp non si perse d’animo, o almeno non abbastanza da rinunciare alla sua idea, e tornò in Canada, a Quebec City dove perlomeno suscitò l’entusiasmo della stampa con la sua proposta di costruire il più grande porto al mondo appositamente progettato per imbarcare il grano sulle navi rotolanti: un giornalista concluse entusiasticamente che se il progetto di Knapp avesse avuto successo, avrebbe comportato «una spesa di milioni di dollari in Québec e la trasformazione di questa città nella più grande e ricca del Canada».[3]

2 – Il “Grande Farini” attraversa la gola delle cascate del Niagara con una lavatrice sulle spalle il 5 settembre 1860.

Alla fine trovò l’appoggio di almeno due finanziatori: uno era il funambolo William Leonard Hunt, noto come “The Great Farini”. Hunt era un eccezionale atleta, famoso soprattutto per le sue camminate sulla fune attraverso la gola del Niagara nel 1860. Il 5 settembre, durante una di queste performance, il Grande Farini percorse la fune portandosi sulle spalle una grossa lavatrice a mano, calò un secchio fino al fiume sottostante (circa 50 metri più in basso) e vi attinse l’acqua con cui poi lavò una dozzina di fazzoletti, il tutto restando in equilibrio.[5] Hunt portò i suoi spettacoli anche in Europa, dove diventò una vera e propria leggenda; in seguito divenne impresario di spettacolo, collaborò con il famoso circo di P.T. Barnum e nel 1885 partì per l’Africa meridionale, dove attraversò a piedi il deserto del Kalahari. Ma Hunt era anche un inventore (a lui è attribuita l’ideazione del “cannone umano”, utilizzato negli spettacoli circensi) e, oltre a finanziarne la costruzione, contribuì attivamente alla progettazione della nave. Il secondo finanziatore fu invece tale George Goodwin, un general contractor (imprenditore nel campo delle opere pubbliche) di Ottawa che aveva in carico i lavori di costruzione del canale di Soulanges nel Quebec. Goodwin fu entusiasta della bizzarra idea di Knapp: «se funziona, saranno milioni e, oltretutto, una buona pubblicità per il Canada». Finanziò così 25 mila dollari canadesi a Knapp, che poté iniziare i lavori presso gli stabilimenti della Polson Iron Works di Toronto.

3 – La nave in costruzione presso i cantieri Polson a Toronto

4 – La nave in costruzione: il telaio su ruote permetteva all’interno della nave di rimanere orizzontale.

Sotto la direzione dell’inventore, il cantiere realizzò lo scafo esterno, un grande cilindro metallico lungo 110 piedi (33,5 metri) e del diametro di 22 (6,7 metri), con una fila di flange orizzontali per trasmettere il moto all’acqua. Un secondo cilindro coassiale all’interno del primo sarebbe rimasto orizzontale, evitando ai passeggeri l’esperienza di un giro in lavatrice. Due motori a vapore da 200 HP, situati alle estremità della macchina, avrebbero azionato le ruote del telaio che sosteneva il guscio interno, facendolo avanzare sulle rotaie disposte sulla parete interna dello scafo (vedi foto). Ma le rotaie erano circolari, e quindi la macchina a vapore si sarebbe “arrampicata” sulla parete del cilindro esterno, mettendolo così in rotazione proprio come un criceto nella classica ruota. In questo modo, il pavimento interno sarebbe dovuto rimanere orizzontale, opportunamente stabilizzato da pesi, mentre il cilindro esterno avrebbe rotolato facendo avanzare la nave come una ruota a pale. Lo scafo aveva due aperture alle estremità, smussate perché rimanessero fuori dall’acqua, dalle quali fuoriuscivano i comignoli delle macchine a vapore e due piattaforme simili a balconi. Sotto ciascuna di esse due grandi timoni avrebbero permesso di controllare la direzione della nave,[6] un sistema che, come vedremo, si sarebbe rivelato però poco efficace.

Fu tutt’altro che semplice realizzare uno scafo cilindrico in un cantiere attrezzato per imbarcazioni tradizionali, ma mentre i lavori proseguivano l’inventore era sempre più entusiasta e iniziò a progettare nuove applicazioni della sua idea. Disegnò infatti un gigantesco rullo lungo 90 metri e del diametro di 60[3] che avrebbe attraversato l’oceano trasportando, secondo i suoi calcoli, quattro milioni di bushel[7] di grano (quasi 110 mila tonnellate) ad una velocità di 60 miglia orarie. Ma non bastava: in quegli anni le forti tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Spagna per la questione di Cuba, che avrebbero portato alla guerra ispano-americana del 1898, si andavano inasprendo e l’opinione pubblica, condizionata dalla stampa sensazionalistica, era orientata verso l’interventismo in sostegno degli indipendentisti cubani. Ciò diede lo spunto a Knapp per proporre una versione militare della roller boat, lunga ottocento piedi (285 m) ed alta duecento (71 m),[1] che avrebbe potuto trasportare trentamila soldati americani e centinaia di tonnellate di equipaggiamento[2] dalla Florida a Cuba in pochissimo tempo, assicurando così la vittoria agli Stati Uniti. Questi progetti sarebbero però rimasti sulla carta, e gli americani avrebbero vinto la guerra anche senza l’aiuto del gigantesco ed improbabile leviatano.

In tutto questo entusiasmo non mancarono gli scettici: ad esempio tale Donnelly, capitano ed ispettore dello Steamboat Inspection Service[8] raccontò ad un reporter del Globe come nel 1894 avesse provato a spiegare all’avvocato che la sua invenzione non avrebbe funzionato: «Mr Knapp in quel momento non poteva comprendere le obiezioni che avevo posto in merito alla fattibilità, né aveva un progetto preciso su come mettere in pratica la sua idea. Non ha mai avuto alcuna preparazione meccanica o pratica in ingegneria»[3]

Tra sostenitori e scettici, Knapp riuscì a terminare la costruzione della nave nel 1897 e l’otto di settembre fu pronto per il varo: le cento tonnellate della rolling boat incontrarono le acque della Baia di Toronto tra le acclamazioni di migliaia di spettatori. Ma il mare era troppo agitato, e la nave non riuscì a lasciare lo scivolo di varo del Polson Shipbuilding Yard; fu però sufficiente a soddisfare il reporter del Globe, il quale poté annunciare entusiasticamente che la roller boat galleggiava.[3] Poco male, dopo un paio di giorni le acque si calmarono e Knapp fece un secondo tentativo. La notizia si sparse per il porto, e migliaia di persone accorsero per assistere al collaudo della fantascientifica nave. Dapprima fu testato il motore a vapore, con la nave ancora ormeggiata al molo: poco prima delle due del pomeriggio, il cilindro esterno compì un giro e mezzo. «Un successo» disse ottimista Polson, il costruttore, ben lieto di sbarazzarsi dell’ingombrante cilindro, «è tutta vostra». George Goodwin, il finanziatore, fu più cauto, e prima di esultare chiese di vederla in azione nel lago.[3] Polson, che forse subodorava il flop, fu però irremovibile e Goodwin dovette prendere in consegna la nave (e quindi liquidare il cantiere) per accingersi a scoprire se avrebbe funzionato o se invece aveva buttato venticinquemila dollari.

5 – La prima versione della nave pronta per il varo nel 1897 presso i cantieri Polson di Toronto

La roller boat fu rimorchiata al centro della baia da un panfilo a vapore ed alle tre del pomeriggio, per la prima volta libera da cime ed ormeggi, fu messa in moto. Il grande cilindro iniziò a ruotare, affondando le pale nell’acqua come la ruota di un battello. Dopo una iniziale oscillazione, l’interno della nave livellò e divenne stabile, mentre questa avanzava lentamente sull’acqua piatta del porto: stava navigando.

«La rolling boat di Knapp ha funzionato bene»[3] riferiva il sempre ottimista Globe, descrivendo la nave come un «gigantesco tubo della stufa dipinto di rosso» che rotolava avanti e indietro per la baia sbuffando vapore e facendo un curioso rumore simile ad un rombo (in parte dovuto a numerosi bulloni e pezzi di legno dimenticati dagli operai nell’intercapedine dello scafo).

6 – Fredrick Augustus Knapp con la propria invenzione, in una incisione dell’epoca

Come prevedibile la nave si dimostrò particolarmente difficile da manovrare e quel giorno non poté fare altro che andare avanti ed indietro all’interno del porto[3]. Anche le prestazioni furono tutt’altro che entusiasmanti: raggiunse a malapena le tre miglia orarie.[1] Ma era solo un prototipo, le pale erano piccole ed avrebbero dovuto essere estese per tutta la lunghezza del battello; ciò avrebbe garantito migliori prestazioni, assicurò l’inventore ai presenti. «Sono felice dell’esito del viaggio di prova» disse Knapp ai reporter «ora dovremmo fare qualche esperimento prima di poterne testare la velocità».

Il 21 ottobre la roller boat fu provata nuovamente sul lago Ontario.[9] Anche stavolta però la velocità raggiunta era di lunga inferiore non solo alle ambiziose aspettative dell’inventore, ma anche a quella raggiungibile da una comune nave a vapore dell’epoca: avrebbe infatti impiegato cinque ore a percorrere un miglio e mezzo all’interno del porto. Il Toronto Daily Star in proposito commentò caustico:

Knapp fece modificare lo scafo estendendo le pale a tutta la lunghezza del cilindro per avere maggiore presa sull’acqua[1] e nell’aprile del 1898 affrontò di nuovo il lago Ontario insieme all’avventuroso Hunt (il “Grande Farini”) con l’intenzione di raggiungere Prescott,[1] la città natale dell’inventore, costeggiando la sponda settentrionale del lago.

7 – La nave modificata, con le flange estese a tutta la lunghezza dello scafo.

La nave così modificata dimostrò un leggero miglioramento,[1] ma era chiaro che non avrebbe mai raggiunto la velocità di 60 miglia orarie millantanta da Knapp. Appena partito inoltre il meccanismo di sterzo cominciò a dare qualche problema e all’altezza di Pickering il carbone era quasi terminato costringendo la nave ad una sosta per il rifornimento; ripresero quindi il viaggio ma arrivati all’altezza di Bowmanville si manifestarono altri problemi, e i due decisero di approdare per la notte. Mentre dormivano l’ancora si spezzò e la nave finì su una scogliera: la mattina seguente dovettero intervenire alcuni rimorchiatori da Kingston per aiutare la nave a completare il proprio viaggio.

8 – Ricostruzione del percorso (530 km) della nave di Knapp da Toronto a Prescott: dopo l’ennesimo incidente, da Bowmanville fu necessario rimorchiarla fino a destinazione (linea tratteggiata).

Giunto a Prescott, dall’altra parte del lago Ontario, e rassicurati gli investitori, da quali ottenne un ulteriore finanziamento di 106 mila dollari, Knapp si mise al lavoro per trasformare il prototipo in un traghetto. Nel 1899 la nave fu pronta per un nuovo varo nel fiume Saint Lawrence, anche questa volta circondata da una folla di curiosi. L’obbiettivo del suo costruttore era raggiungere gli Stati Uniti, per la precisione il porto di Ogdensburg, nello stato di New York. Detto così, dall’Ontario potrebbe sembrare un’impresa ambiziosa, ma il fiume Saint Lawrence rappresenta il confine tra Canada e Stati Uniti e la cittadina di Ogdensburg si trovava sulla sponda opposta, esattamente di fronte a Prescott: tutto ciò che avrebbe dovuto fare Knapp era rotolare al di là del fiume, largo in quel punto meno di due chilometri.

9 – Le cittadine di Prescott (Canada) e Ogdensburg (USA) separate dal fiume Saint Lawrence: mappa attuale. La linea viola in mezzo al fiume è il confine di stato (Open Steet Map).

10 – La nave di Knapp a Prescott, dove venne utilizzata come traghetto per Ogdensburg.

Pregustando già la gloria e l’auspicata investitura a cavaliere, iniziò il viaggio insieme ai suoi finanziatori. Sembrava funzionare, ma a metà percorso una tempesta colse la nave che scomparì dalla vista degli spettatori sulla sponda canadese. In realtà aveva effettivamente attraversato il fiume ma il vento e la scarsa capacità di manovra fecero sì che non riuscisse ad infilare l’ingresso del porto di Ogdensburg andando ad arenarsi in un banco fangoso; la neve ed il ghiaccio resero impossibile liberare la nave che dovette essere temporaneamente abbandonata in attesa di tempi migliori mentre le persone a bordo, quasi assiderate, furono tratte in salvo con piccole imbarcazioni. Nemmeno stavolta Knapp si arrese. Appena fu possibile la nave fu recuperata e — secondo alcune fonti[10] — nel 1901 fu effettivamente utilizzata come traghetto tra Prescott e Ogdensburg per un breve periodo. Nel frattempo il suo inventore meditò su come migliorarla, e poi si mise al lavoro. La modifica più importante in quell’occasione fu l’aggiunta di un’elica ad una estremità: in questo modo la nave avrebbe potuto navigare lungo direzione del proprio asse, come una nave tradizionale, oppure “rotolare”. Ciò avrebbe reso il vascello più versatile ma per completare la trasformazione doveva modificare lo scafo, dandogli una prua ed una poppa. Si recò quindi a presso un cantiere navale di Montréal per realizzare la metamorfosi. La sfortuna sembrava però accanirsi contro l’inventore canadese: i cantieri di Montréal si accaparrarono infatti una commessa molto più redditizia e misero “alla porta” Knapp e la sua bizzarra nave.

11 – Da Prescott a Montréal (e ritorno) lungo il flume Saint Lawrence: circa 190 km.

Il percorso avvenne in buona parte nei canali laterali.

Così nel 1903 fu incaricato il Capitano W.J. Stitt, che per coincidenza aveva assistito al primo varo della roller boat nel 1897, di trainare la nave di nuovo a Prescott, e quindi ai cantieri Polson di Toronto (dove era stata fabbricata). «Fu il peggior lavoro di traino che io avessi mai fatto» raccontò il Capitano Stitt: il suo equipaggio, abituato alla navigazione marittima, aveva poca pratica con il traino fluviale e la nave di Knapp si dimostrò decisamente instabile come rimorchio. A rendere tutto più complicato, alcuni tratti del fiume Saint Lawrence non erano navigabili a causa delle rapide, per oltrepassare le quali era necessario usufruire dei piccoli canali costruiti lungo la sponda canadese (tra cui proprio il canale di Soulanges, quello costruito da Goodwing). La prua, non ultimata, tendeva a conficcarsi nel fango come un cucchiaio, come racconta in modo pittoresco, da vero lupo di mare, il capitano Stitt:

12 – Chiuse sul canale di Soulanges all’epoca di Knapp, 1900 circa. La nave è il battello a ruote SS Caspian.

La forma rotonda dello scafo la rendeva instabile al traino, e spostandosi continuamente a destra e sinistra finì per tagliare più di una volta le funi di traino con le lamiere vive della prua. In effetti la nave di Knapp era progettata per rotolare e lo faceva anche quando non le era richiesto: tra Prescott e Cornwell infatti, dopo aver tagliato nuovamente le cime, rotolò su una secca, arenandosi. Alla fine, dopo aver attraversato il lago Ontario, la nave al rimorchio del Cardinal arrivò a Toronto nel 1904 dove avrebbe dovuto essere utilizzata come chiatta per il trasporto di merci:[10][2] meglio di niente. Finì però per languire quasi abbandonata fino a quando, nel 1907, la sua natura prese di nuovo il sopravvento. Probabilmente aiutata dal vento, ruppe gli ormeggi e grazie alla sua forma cilindrica si mise a rotolare urtando un’altra nave, il piroscafo SS Turbinia[11] causando 250 dollari di danni. Ormai un relitto, la rolling boat fu venduta per la demolizione, realizzando appena 300 dollari per lo scafo e 295 per i restanti materiali.

13 – Il relitto della “roller boat” a Toronto nel 1911: si nota la prua, applicata nel 1903.

Tuttavia gli acquirenti non ritirarono mai lo scafo, che rimase abbandonato sulla battigia e venne lentamente sepolto. Ora la città è avanzata sottraendo metri al lago, ed il relitto si trova ancora sepolto sotto le strade di Toronto. Secondo alcuni[] sulla base della documentazione storica, giacerebbe esattamente dove si arenò, all’incirca sotto la Gardiner Expressway (la strada di scorrimento costruita nel 1955 che costeggia il fronte del porto) tra Richardson Street e l’inizio di Sherbourne Street, mentre secondo altri sarebbe stato spostato nel 1927 quando la Toronto Harbour Commission decise di ampliare l’area portuale, e si troverebbe invece all’altezza di Parliament Street.

Possibili posizioni del relitto della Roller Boat: la “X” non indica, mai, il punto dove scavare.

La nave non ebbe mai un nome ufficiale ed alcuni, attingendo alle tradizioni marinaresche,[12] ironizzarono sul fatto che ciò potesse essere la causa della sua sfortuna: la stampa si riferiva spesso ad essa come roller boat, ma venne soprannominata anche Mr Knapp’s Wonderful Contrivance[] (“il meraviglioso congegno di Mr Knapp”), Knapp’s Folly[13] (“la follia di Knapp”) o con il poco gratificante nomignolo floating rolling pin,[13] “matterello galleggiante”. Knapp continuò imperterrito a promuovere la sua invenzione per un po’ di tempo, dopodiché anche il suo interesse scemò. Contrariamente a quanto spesso accade, l’inventore non cadde però nell’oblio trascinato dal fallimento della sua idea: tornò infatti a Prescott, dove ebbe una felice carriera come barrister (l’avvocato che nel sistema common law discute le cause in tribunale ed ha anche funzioni notarili) e morì all’età di ottantotto anni, circondato da parenti ed amici.

Il sistema di Knapp fu riproposto, secondo la rivista Popular Science,[14] nel 1934 da un ingegnere navale di Port Blakely (isola di Bainbridge, nello stato di Washington) che realizzò anche un modello funzionate. La “Barrel Ship” avrebbe dovuto essere azionata questa volta da motori elettrici e, come nel progetto di Knapp, portare passeggeri e merci, ma non fu mai realizzata. ∎

Note

- [1]Bateman, BlogTO (op. cit.)↩

- [2]Town of Prescott (op. cit.)↩

- [3]Richmond & Villemaire (op. cit.)↩

- [4]dai cantieri di Glasgow sarebbero usciti numerosi vascelli famosi come il Royal Yacht Britannia nel 1893, e nel XX secolo navi come la RMS Queen Mary (1934) e la Queen Elizabeth 2 (1967), solo per citarne due↩

- [5]“The Great Farini.” Niagara Daredevils. Meridian Reservation Systems, n.d. Web.↩

- [6]da una quotidiano di Milwaukee del 1897 (op. cit.)↩

- [7]Il bushel è una misura di volume utilizzata negli Stati Uniti e Canada per le granaglie, corrisponde a 35,2391 litri e convenzionalmente a 27,216 kg di grano.↩

- [8]Steamboat Inspection Service era una agenzia governativa per la sicurezza della navigazione (in particolare per quanto riguardava le imbarcazioni a vapore) creata nel 1871. Nel 1931 venne fusa con il “Bureau of Navigation” ed in seguito assorbita dalla US Coast Guard.↩

- [9]Blackett (op. cit.)↩

- [10]Metzger, Torontois (op. cit.)↩

- [11]BlogTO (op.cit.) cita la Turbinia, mentre il libro di Richmond e Villemaire (op. cit.) cita una nave di nome Niagara. Tuttavia, mentre ho trovato traccia della presenza di una SS Turbinia (di proprietà della T. Eaton Company Ltd. di Toronto) sul lago Ontario in quegli anni (cfr. 1 e 2), lo stresso non si può dire di una Niagara. Per cui ritengo più plausibile che la nave coinvolta nell’incidente fosse la SS Turbinia.↩

- [12]Secondo la tradizione, non battezzare una nave porterebbe sfortuna, così come cambiarne il nome.↩

- [13]Picton Gazette, 1975 (op. cit.)↩

- [14]“Designs Barrel Ships for use at sea” in Popular Science, vol. 124, nº 2, febbraio 1934, p. 19, ISSN 0161-7370↩

Bibliografia e fonti

- Richmond, Randy, Tom Villemaire. Colossal Canadian Failures: A Short History of Things that Seemed Like a Good Idea at the Time

. Toronto (Ontario, CA): Dundurn Press, 2002. pp.72-75

- “Knapp Roller Boat.” Town of Prescott. Municipality of Prescott, n.d. Web. 21 luglio 2013.

- Bateman, Chris. “The not so fabulous history of the Roller Boat in Toronto.” blogTO | Toronto blog. Freshdaily, 3 gennaio 2012. Web.

- Metzger, Patrick. “Toronto Urban Legends: Frederick Knapp’s Roller Boat” Torontoist. 18 dicembre 2012. Web.

- Blackett, Matthew. “The roller boat of Toronto” Spacing | Canadian Urbanism Uncovered. N.p., 12 Feb. 2012. Web. 11 Aug. 2013.

- “ROLLER BOAT AFLOAT.” testata sconosciuta [Milwaukee, WI] 11 settembre 1897. Da Maritime History of the Great Lakes

- “Knapp’s Roller Boat.” Retronaut. Web.

- “Knapp’s Roller Boat.” Picton Gazette, 1975. Progress is fine, but it’s gone on for too long. Web. 13-08-2013.

Immagini

- © 2013 Silvio Dell’Acqua, immagine colorata digitalmente. Foto originale di William Thomson. National Archives of Canada, PA-028868. [PD: “Photographs taken on/before 31 Dec. 1948“]

- [PD: “Photographs taken on/before 31 Dec. 1948“] da BlogTO

- [PD: “Photographs taken on/before 31 Dec. 1948“] da Niagara Daredevils

- Marsden Kemp, City Of Toronto Archives [PD: “Photographs taken on/before 31 Dec. 1948“] via Torontoist

- [PD: “Photographs taken on/before 31 Dec. 1948“] da BlogTO

- [PD] da retronaut

- City Of Toronto Archives, 1897. Fonds 1244, f1244_it0251 [PD: “Photographs taken on/before 31 Dec. 1948“]

- Open Street Map [ODbl]

- Open Street Map [ODbl]

- Archives of Ontario 1899-1901 circa. [PD] da en.wikipedia

- Open Street Map [ODbl]

- Library and Archives Canada, 1900 circa. ID #3324546 [PD] da Commons

- City Of Toronto Archives, 1911 circa. Fonds 1244, f1244_it0257 [PD: “Photographs taken on/before 31 Dec. 1948“]

1 – La goletta “America” che vinse la Queen’s Cup nel 1851: da allora il trofeo prese il nome di America’s Cup. Dipinto di Fitz Hugh Lane, olio su tela (Peabody Collection).

2 – La America’s Cup (ex Queen’s cup) è in realtà una brocca.

Foto c.a 1900-1915.

Il 22 agosto 1851, la regina Vittoria era intenta ad osservare una sfida navale, al largo dell’isola di Wight (la stessa isola di un famoso festival di musica Rock a cui i Dik Dik hanno dedicato una loro canzone), tra il “suo” Royal Yacht Squadron, che schierava ben 14 imbarcazioni, dato che si trattava della loro regata annuale, e il New York Yacht Club, che partecipava con un’unica imbarcazione: la goletta America. In palio per la sfida c’era una coppa, alta 69 centimetri[1] per 3,8 chilogrammi di argento massiccio: la cosiddetta “Coppa delle cento ghinee” (ovvero quant’era costata) o anche detta “Queen’s Cup”. Nonostante il tifo “reale” ed il massiccio spiegamento di forze britanniche a tagliare per prima il traguardo fu proprio l’imbarcazione statunitense con ben 8 minuti di vantaggio sulla seconda. La leggenda vuole che, dopo aver visto America oltrepassare il vascello reale che segnava la linea del traguardo, la Regina abbia chiesto ai suoi assistenti chi si fosse classificato come secondo ottenendo da uno di questi la risposta «There is no second, your Majesty» (sua Maestà, non c’è secondo). L’orgoglio britannico fu umiliato e il commodoro John Cox Stevens e il resto del sindacato del New York Yacht Club (NYYC) furono accolti da eroi al loro ritorno negli Stati Uniti. La goletta America fu venduta già in Inghilterra al termine della regata ma la coppa, dopo essere stata ribattezzata dai vincitori America’s Cup (in onore dell’imbarcazione vincitrice), fu invece donata dal commodoro al NYYC insieme ad un “Deed of Gift” (atto di donazione) che sancì che la coppa sarebbe diventata il premio di una amichevole competizione sportiva tra nazioni (il detentore della coppa non può sottrarsi alla sfida ma stabilisce luogo e stagione della disputa). Così con i suoi 162 anni di storia la America’s Cup, che i velisti di tutto il mondo chiamano affettuosamente the Auld Mug (la vecchia brocca) rappresenta il più antico trofeo sportivo del mondo e tuttora il Deed of Gift resta il regolamento fondamentale della competizione. Gli inglesi impiegarono 19 anni prima di decidersi a lanciare la prima sfida al NYYC, con l’imbarcazione Cambria: dovettero affrontare una flotta di imbarcazioni newyorkesi e si classificarono ultimi.

L’anno successivo gli inglesi lanciarono un’altra sfida ma ingaggiarono anche una vertenza legale (la prima di una lunga serie nella storia della America’s Cup) sostenendo di voler affrontare un solo avversario e non un’intera flotta; gli inglesi furono sconfitti ma tornarono in patria lamentando lo scarso spirito sportivo americano e sostenendo di essere i reali vincitori della Coppa. Ad onor del vero gli inglesi non avevano tutti i torti: la superiorità americana fu netta anche perché essi si attennero a interpretazioni del Deed of Gift che permetteva loro vantaggi in termine di costruzione difficilmente colmabili per l’epoca (la barca sfidante doveva infatti raggiungere la baia di New York dal paese di origine, con i propri mezzi). Dopo il tentativo inglese fu la volta dei canadesi nel 1876 e nel 1881 ma sempre senza successo. Nessuno allora poteva sapere che la coppa non si sarebbe spostata dalla bacheca del NYYC fino al 1983; con i suoi 132 anni di sfide vinte, quella del NYYC, rappresenta la più lunga striscia vincente della storia dello sport. Men che meno poteva saperlo Sir Thomas Lipton, imprenditore del tè, che decise di lanciare ben cinque sfide, tra il 1899 e il 1930 con imbarcazioni chiamate sempre Shamrock (da Shamrock a Shamrock V), perdendole tutte. Sir Lipton sarà stato anche dal punto di vista sportivo un perdente ma come imprenditore ottenne ciò che voleva: incrementò il suo business oltreoceano e fu il primo a introdurre le sponsorizzazioni nel panorama sportivo, il ché gli garantì non poche entrate.

3 – Le imbarcazioni Columbia (USA) e Shamrock (UK), i contendenti alla America’s Cup del 1899

Nel 1970 per la prima volta non ci fu un solo yacht club a lanciare la sfida al Defender (così è chiamato il sindacato che detiene la coppa) e si diede quindi vita ad una competizione preliminare volta a selezionare lo sfidante migliore; dal 1983 questa competizione prende il nome di Louis Vuitton Cup (dal nome del main sponsor). Il 1983 fu anche l’anno della prima partecipazione del “popolo di navigatori”,[2] con l’imbarcazione Azzurra in rappresentanza del Yacht Club Costa Smeralda, ma soprattutto di una imbarcazione chiamata Australia II, battente bandiera raffigurante un canguro con i guantoni da box, che celando in tutti i modi la sua arma segreta (una chiglia alata che le permetteva maggiore velocità e prestazioni) riuscì nell’impresa di sottrarre l’America’s Cup al NYCC. Dopo 132 anni la coppa lasciò New York per recarsi a Perth, in Australia, ma non dovette attendere molto per tornare negli Stati Uniti. L’edizione successiva, nel 1987, vide infatti il San Diego Yacht Club riportare, con l’imbarcazione Stars and Stripes, la coppa in America anche se non a New York[3]; li vi restò fino al 1995 e resistette anche ad un tentativo di conquista italiano nel 1992 ad opera del Moro di Venezia guidato dallo skipper Paul Cayard (gli italiani hanno poi riprovato l’impresa anche nel 2000 con Luna Rossa ma anche questa volta senza successo). Nel 1995 il dominio americano ebbe di nuovo fine, sempre ad opera di velisti dell’emisfero sud, questa volta però neozelandesi: grazie all’imbarcazione Black Magic si aggiudicarono il trofeo e la coppa si trasferì ad Auckland dove però visse brutti momenti.

4 – La neozelandese “Black Magic” al National Maritime Museum di Auckland, Nuova Zelanda.

Il 14 Marzo del 1997 la coppa ospitata all’interno della sede del Royal New Zealand Yacht Squadron fu assalita a colpi di martello, in segno di protesta, da una persona che si era introdotta nei locali; il danno inferto fu molto grave e si temette che fosse irreparabile. Affidata alle mani esperte degli artigiani londinesi dell’argenteria Garrards, che l’aveva fabbricata nel XIX secolo, dopo tre mesi di lavoro la coppa fu restituita nelle condizioni originali. La casa argentiera londinese non volle alcun compenso per il lavoro di riparazione, accontentandosi del prestigio di aver riparato l’America’s Cup. Nel 2003, dopo 152 anni di tentativi, fu finalmente la volta della conquista da parte di una nazione europea, la quarta in assoluto dopo Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda; però, per ironia della sorte, ad aggiudicarsi il più prestigioso trofeo della vela fu una nazione senza sbocco sul mare: la Svizzera. L’imbarcazione Alinghi,[4] dell’italo-svizzero Ernesto Bertarelli, strappò ai neozelandesi di Team New Zealand la coppa, portandola presso la Société Nautique de Genève. Dopo averla difesa con successo nel 2007, sempre contro i neozelandesi, il team Alinghi si preparò all’organizzazione della 33° edizione dell’America’s Cup accettando come Challenger of Record il neonato Club Nautico Español de Vela. Questa decisione tuttavia, oltre a diversi altri punti del protocollo di organizzazione, scatenarono le proteste del team statunitense Oracle. Le divergenze tra i due sindacati non furono appianabili e dopo diverse sentenze contraddittorie alla fine la Corte Suprema di New York diede ragione al sindacato americano: la 33° edizione sarebbe quindi stata una sfida tra Alinghi e Oracle.[5] La disfida si è tenuta nel 2010 ed ha visto prevalere il team statunitense per conto del Golden Gate Yacht Club. La 34° edizione della America’s Cup si terrà a Settembre 2013 nelle acque della baia di San Francisco e vedrà sfidarsi team pronti a spese folli pur di aggiudicarsi l’antico trofeo; basti pensare che, anche se non ci sono dati ufficiali al riguardo, si stima che il budget a disposizione dei tre Challenger, che si sfideranno quest’anno nella Louis Vuitton Cup, varia tra i 70 e i 100 milioni di dollari, mentre quello del Defender Oracle, di proprietà di Larry Allison (il patron di Oracle Corporation), si vocifera arrivi alla somma di 250 milioni di dollari. C’è da scommettere che la battaglia sarà serrata a prescindere dagli investimenti fatti; sia gli sfidanti sia il Defender infatti son ben consci di quello che è il motto invariato della coppa dal lontano 1851: «non c’è secondo».

Aggiornamento del 25-9-2013:

la 34ª edizione della America’s Cup ha visto, dopo una clamorosa rimonta, il trionfo del Defender Team Oracle. La vecchia brocca resta negli USA.

Note

- [1]L’altezza si riferisce alla sola coppa. Ad essa è stata aggiunta una base su cui sono incisi i nomi dei vincitori↩

- [2]la facciata del palazzo della Civiltà Italiana a Roma, costruito per l’Esposizione Universale Romana del 1942, riporta una celebre iscrizione che definisce gli italiani «Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori»↩

- [3]la coppa ad oggi non ha più fatto ritorno al NYYC↩

- [4]il nome Alinghi non ha alcun significato: era una parola inventata dallo stesso Bertarelli durante la sua infanzia↩

- [5]La sfida tra i due sindacati è stata quindi diretta e non ha visto la fase preliminare della Louis Vuitton Cup↩

Bibliografia e fonti

- “Un Viaggio Attraverso la Storia.” America’s Cup. America’s Cup Event Authority LLC, Web.

- “Sailing: Protester damages America’s Cup” The Independent. 15 marzo 1997. Web.

- Pagani, N. “Coppa America: quante storie per una brocca da 100 ghinee” Panorama. 25 maggio 2007. Web.

- L’Espresso n° 27. 2013

- “Storia della coppa america.” Nautica. Nautica Editrice s.r.l., n.d. Web.

Immagini

- Fitz Hugh Lane, olio su tela. 1851 [PD] Peabody Collection/Commons

- 1900-1915 c.a [PD] Library of Congress, ID det.4a16296

- Detroit Publishing Co.1899 [PD] Library of Congress, ID det.4a21587

- ottobre 2010 [PD] Commons

- Gryffindor 2011 [CC-BY-SA-3.0] Commons