1 – Stig Tøfting, nel Randers FC, si prende l’ennesima ammonizione della sua carriera al 65′ della partita contro il FC København al Parken Stadium di Copenaghen il 13-05-2007. La partita fu vinta 1-0 dal FCK (dettagli).

Ci sono calciatori che lasciano il segno nella storia per la loro bravura come Pelé; altri sono venerati per essere campioni dentro e fuori dal campo di calcio come Cruijff; altri ancora sono noti per avere un talento purissimo ma si attirano feroci critiche per la loro condotta extra-sportiva come Maradona. Poi c’è lui, che non è un campione e che finisce sempre sui giornali per le sue “bravate”: Stig Tøfting.

Tøfting è nato a Hørning (Danimarca) il 14 agosto del 1969. Centrocampista difensivo tutto fiato, corsa e aggressività ha diviso la sua carriera principalmente nei club della massima serie danese anche se non sono mancate stagioni giocate in Bundesliga, con l’Amburgo, e in Premier League con il Bolton. Non è stato certo un calciatore spettacolare, quindi il suo nome non è salito mai alla ribalta se non quando ha giocato con la sua nazionale nei campionati internazionali. In quelle occasioni non si poteva fare a meno di notarlo: un “pitbull”, anzi un “bulldog” come è stato spesso chiamato, che correva per tutto il campo a raccogliere palloni. Il trio “Gialappa’s Band” nei suoi programmi radiofonici lo notò e lo elevò al rango di idolo facendone un tormentone. Lo stesso allenatore della nazionale danese lo definì “un tosaerba”; è stato anche paragonato ad Attila perché dove passava lui non ricresceva più il manto erboso. Nonostante non abbia mai fatto tanti complimenti nel giocare, Tøfting in nazionale ha raccolto diversi ammonizioni ma mai un’espulsione. Dopo il mondiale di Corea e Giappone del 2002 dà l’addio alla nazionale danese. Ha tentato anche un’avventura nel calcio cinese ma poi è tornato in Danimarca dove ha concluso la sua carriera calcistica. Il Tøfting calciatore è l’idolo di tutti coloro che non hanno i piedi buoni ma cercano di compensare con la grinta e il carattere. La grinta di Tøfting è una medaglia ma come tutte le medaglie ha un rovescio.

2 – “Hell’s Angels” danesi a Copenaghen, nel 2011.

In gioventù infatti Stig era membro della banda degli “Hell’s Angels”, con cui una leggenda metropolitana narra rimase invischiato in una sparatoria e in una rapina ad una gioielleria; la stessa leggenda vuole che il bottino sia stato poi fuso in lingotti d’oro e portato in Germania. Nel 1999 Tøfting ebbe un diverbio con un giovane di 24 anni in una discoteca della cittadina di Aarhus, nel cui club ha giocato gran parte della carriera: il malcapitato finì all’ospedale, con una prognosi di tre settimane, e Tøfting fu condannato a 20 giorni con la condizionale. Nel 2002 nel ritiro della nazionale danese per scherzo lanciò dei cubetti di ghiaccio contro il suo compagno Jesper Grønkjaer che non apprezzò lo scherzo ed ebbe da ridire; Tøfting per tutta risposta lo stese a calci e pugni. Dopo l’eliminazione dal mondiale nippo-coreano, la squadra danese si ritrovò in un locale di Copenaghen per festeggiare tutti insieme l’addio alla nazionale di Tøfting. I calciatori fecero baldoria e alzarono troppo la voce, soprattutto Tøfting fino a che il proprietario del locale non lo rimproverò; Tøfting rispose spaccandogli la fronte con una testata e già che c’era picchiò anche lo chef accorso in aiuto. Il gesto costò a Tøfting quattro mesi di carcere e il licenziamento dal Bolton, ma per lo meno le sue scuse sono state accettate dalle vittime. Nel 2004 arrivò alle mani con un pedone che gli aveva mostrato incautamente il dito medio dopo un diverbio stradale. Sempre nel 2004 alla cena di Natale organizzata dal Club, di nuovo l’Aarhus, picchiò i suoi compagni di squadra: altro licenziamento. A furia di picchiare a destra e a manca Stig decise di cimentarsi nel pugilato: nel 2008 affrontò, in un match di beneficenza, Renè Dif, ex-cantante degli Aqua,[1] in un incontro molto combattuto e finito in parità; successivamente affrontò Sidney Lee, noto personaggio della tv danese, mandandolo K.O. dopo 7 secondi.[2]

3 – il centro di Hørning (Skanderborg, Danimarca)

Nonostante le sue bravate l’affetto popolare verso Stig non viene mai meno. Nel 2000 Tøfting decise di aprire un locale a Hørning ma il sindaco della città gli negò la licenza per via dei suoi trascorsi con gli Hell’s Angels, che negli anni ’90 si erano fatti conoscere anche in Danimarca per i violenti scontri armati con i rivali “Bandidos MC” in quella che è ricordata come la “Grande Guerra Biker del Nord” (1994-1997). Stig non si arrese e si candidò a sindaco; la sua candidatura ottenne talmente tanti consensi che aveva praticamente la vittoria in tasca. Il nostro Attila non era però interessato alla politica e poco prima delle elezioni si ritirò per lasciar spazio ad un altro candidato che venne eletto e gli concesse la licenza. Sulla vicenda Stig dichiarò: «Voglio lottare per i diritti dei piccoli uomini. Non dobbiamo essere comandati». Nel 2002 pubblicò la sua biografia con il titolo No Regrets (“nessun rimpianto”), come il tatuaggio a caratteri cubitali che porta sull’addome e che rappresenta la sua semplice filosofia di vita.[3]

Se vi state chiedendo come un personaggio del genere, che qualcuno non esiterebbe a definire un delinquente o nel migliore dei casi un personaggio losco, possa avere tanta popolarità, la risposta potrebbe risiedere nella storia personale di Tøfting. Stig aveva infatti tredici anni quando, tornando a casa dagli allenamenti nelle giovanili dell’Aarhus, trovò i corpi senza vita dei suoi genitori: il padre aveva ucciso la madre e si era poi tolto la vita. Tøfting crebbe con la nonna, continuò a coltivare la passione per il calcio e si guadagnava da vivere lavorando come addetto agli elevatori; successivamente venne promosso in prima squadra diventando così un giocatore professionista. La sorte però dopo aver colpito il Tøfting ragazzo decise di colpire anche il Tøfting adulto: nel 2003 il suo quartogenito, Jon, morì dopo appena tre settimane di vita per colpa di una meningite. Tutto questo è Stig Tøfting e, piaccia o non piaccia, resta l’idolo di una generazione.

Note

- [1]Spezzoni dell’incontro sono visibili su Youtube (a questo link).↩

- [2]Visibile su Yotube (a questo link)↩

- [3]Il libro è, ad oggi, disponibile solo in lingua danese↩

Bibliografia e fonti

- Hoult, Nick. (en) “Tofting charged with cafe assault.” The Guardian [Londra] 25 giugno 2002.

- Bradsted, Jesper. (da) “Stig Tøfting smidt ud af AGF.” Berlingske. 8 Dec. 2004. Web. 3 Nov. 2013.

- Dore, Marco. “L’ uomo quadrato.” La gazzetta dello Sport [Milano] 12 febbraio 2005.

- Mancini, Gabriella. “Gialappa’s, ride il telefono.” La gazzetta dello Sport [Milano] 8 Giugno 2006, sez. Calcio. La Gazzetta dello Sport.it. Web. 3 Nov. 2013.

- Richter, Ken. (da) “Stig Tøfting: Ikke første gang der sker noget tragisk i familien.”BILLED-BLADET, Danmarks royale ugeblad. Billed Bladet, 10 sett. 2011. Web. 3-11-2013.

- “Picchia lo chef viene arrestato.” La Repubblica [Roma] 25 giugno 2006, sez. Sport.

- (da) “Stig Tøfting.” Dansk Boldspil-Union. Web. 3-11-2013.

- (en) “World Soccer: Stig Tofting World Cup Profile” CNN Sports Illustrated. CNN/Sports Illustrated, 12 Mar. 2002. Web. 3-11-2013.

Immagini

- foto: Pechke. Copenaghen, 13-5-2007 [PD] via Commons

- foto: M. L. Avery Copenaghen, 23-6-2011 [CC-BY-SA-2.0] via Flickr

- foto: Jan Pešula. Hørning, 30-6-2010 [PD] via Commons

il sigaro toscano ci offre sempre con la sua intrinseca violenza,

la migliore difesa contro gli eccessi del fumo Mario Soldati

Si narra che nel lontano ferragosto del 1815 un improvviso e violento temporale si abbatté su Firenze e recò un forte dispiacere alla Manifattura Granducale: un intero raccolto di tabacco era rimasto esposto all’acquazzone. Il sole poi tornò a splendere su Firenze dando vita al processo di fermentazione delle foglie rendendole così del tutto inutilizzabili come tabacco da fiuto o trinciato. Pur di non buttare via l’intera partita fu presa una decisione destinata a generare un mito: il tabacco fermentato fu avvolto in foglie e venduto a basso costo.[1]

2 – sezione di

sigaro toscano

Nasceva così, per un provvidenziale temporale estivo, il sigaro toscano altrimenti detto “stortignaccolo” per via della sua forma irregolare, dovuta all’assenza di un sottofascia (presente invece in quelli caraibici che hanno appunto una forma regolare). Il fatto di essere destinato al popolo fece si che per ragioni economiche il sigaro venisse tagliato in due dai fumatori in modo da risparmiare; l’usanza di fumare il toscano ammezzato è però sopravvissuta al contesto economico nel quale è nata ed è cosi diffusa che dal 1948 sono entrati in commercio sigari già ammezzati. Il fumare il sigaro toscano intero viene invece detto “alla maremmana” in quanto la tradizione vuole che a fumarlo intero fossero i butteri, i pastori tipici della Maremma, che passando la giornata a cavallo dovevano avere le mani sempre sulle briglie e quindi non potevano tagliarlo. Nei tempi moderni tuttavia la scelta se fumarli ammezzati o alla maremmana è dettata più che altro da questioni di gusto e di durata della fumata (circa mezz’ora se ammezzato, un’ora se alla maremmana). Con i suoi quasi 200 anni di storia alle spalle lo stortignaccolo ha tenuto compagnia agli italiani in diverse occasioni: ha visto riunificarsi l’Italia dalle labbra di Garibaldi; ha ispirato musicisti del calibro di Verdi e Toscanini; ha accompagnato l’estro di un’artista come Modigliani; è emigrato con gli italiani in America; è stato fedele lettore degli scritti di Gianni Brera e di Mario Soldati. Ad alcuni di essi sono stati dedicati dei prodotti, la cui produzione è nota come la serie dei “sigari d’autore”: ovvero i sigari “Garibaldi”, “Modigliani” e “Soldati”, di cui le attuali confezioni, rispettivamente di colore verde bianco e rosso, allineate riproducono i colori della bandiera italiana.

3 – Mario Soldati (1906-1999)

Curiosamente fu proprio Soldati a ispirare la creazione del sigaro Garibaldi in quanto sosteneva che il tabacco Kentucky di provenienza campana era più dolce rispetto al Kentucky toscano e poteva essere un’ottima alternativa al toscano classico, decisamente dal gusto più forte. Nel 1982, centenario della morte dell’eroe dei due mondi, veniva messo così in commercio il toscano Garibaldi prodotto esclusivamente con tabacco Kentucky del Beneventano. Successivamente lo stesso Soldati fu omaggiato, nel 2006 in occasione del centenario della nascita, con un sigaro composto da una selezione del migliore Kentucky di produzione italiana; per ultimo, nel 2010, è arrivato l’omaggio a Modigliani con un sigaro caratterizzato dalla doppia fermentazione. La gamma del sigaro toscano è ovviamente ricca di diversi prodotti caratterizzati tutti da sapori forti e decisi, che fa decisamente storcere il naso ai fumatori passivi e spesso non piace nemmeno tanto ai fumatori attivi. Il sigaro toscano è fatto così: o lo si odia o lo si ama senza compromessi. Chi lo ama sa che il suo sapore è unico e non può essere paragonato ai famosissimi sigari cubani; unici e superbi anch’essi per via delle particolari condizioni climatiche in cui cresce il tabacco locale, sono un prodotto diversissimo dal toscano, con un proprio specifico gusto e sapore. Chi scrive è dell’opinione che paragonare i sigari toscani con i sigari cubani è come comparare il formaggio gorgonzola al parmigiano, oppure lo Champagne al Brunello di Montalcino, ovvero un paragone senza molto senso. Per ironia della sorte chi proprio non sopportava il sapore del toscano era Clint Eastwood anche se lo stortignaccolo sulle sue labbra non mancò mai in tutta la cosiddetta “Trilogia del Dollaro” di Sergio Leone

; a quanto pare fu infatti costretto a masticarlo dal regista in modo da ottenere il famoso “ghigno”.

Eppure per quanto da sempre accostato agli uomini in realtà il sigaro toscano deve la sua fortuna alle donne. Le sigaraie sono infatti le artefici del successo del sigaro toscano, grazie a quella che può essere definita a tutti gli effetti una maestria artigiana; una maestria da apprendere in 18 mesi di corso, al termine dei quali ogni sigaraia è capace di produrre 500 sigari a turno. Anche qui la storia del sigaro toscano si intreccia con la storia nazionale e nello specifico dell’emancipazione femminile: le sigaraie furono la più numerosa presenza femminile, circa 16.000, nell’industria italiana all’inizio del novecento; una delle prime categorie ad organizzarsi in un sindacato; aderirono al grande sciopero del 1914 per ottenere migliori condizioni di lavoro; furono le prime in Europa ad ottenere gli asili nido in azienda; furono le prime a ribellarsi alla perquisizione personale svolta da uomini al fine di individuare eventuali furti di tabacco. La proprietà della filiera del sigaro toscano ha anche avuto un breve parentesi “straniera”: nelle mani del Monopolio di Stato e dell’Ente Nazionale Tabacchi fino al 2004, fu poi ceduta alla British American Tobacco per poi tornare in mani italiane già nel 2006 con l’acquisizione, costata 95 milioni di euro, da parte del gruppo Maccaferri che ha dato vita alla nuova società Manifatture Sigaro Toscano S.p.A.

I centri di produzione sono situati a Lucca e a Cava de’ Tirreni più un centro di raccolta a Foiano della Chiana e assorbono praticamente l’intera produzione nazionale di tabacco Kentucky; attualmente vengono prodotti 180 milioni di sigari l’anno, di cui 3 milioni fatti a mano e 12 milioni venduti in più di 40 paesi stranieri. Pur essendo così radicato nel costume italiano fumare lo stortignaccolo, per il quale hanno anche creato un fan club dal nome “Maledetto Toscano”[2], resta però un rischio per la salute che va tenuto ben presente prima di decidere se concederselo o meno. Se si sceglie di fumarlo ci si troverà d’accordo con il Duca Rochefoucauld Liancourt,[3] il quale affermò che «il sigaro è una grande risorsa in quanto inganna la fame, sconfigge la noia, rasserena, aiuta a riflettere e spesso richiama alla mente dolci ricordi».

Questo articolo non costituisce promozione di prodotti da fumo.

I nomi e marchi commerciali sono riportati a solo fine storico-divulgativo.

Note

- [1]In quegli anni si stava diffondendo il fumo del sigaro, cosi come delle sigarette, dalla Spagna.↩

- [2]Un evidente riferimento all’opera Maledetti toscani

di Curzio Malaparte↩

- [3]Lo stesso che dopo la presa della Bastiglia, alla domanda di Luigi XVI se si trattasse di una rivolta, rispose «No Sire, è una rivoluzione.»↩

Bibliografia e fonti

- Testa, Francesco e Aroldo Marconi. Il toscano. Guida completa al sigaro italiano

. Milano: Giunti, 2000.

- Martino, Enrico. “Per un pugno di sigari.” Meridiani. Apr. 2001 n° 97. pp. 82-87.

- Romagno, Lia. “Il sigaro Toscano celebra l’unità d’Italia” Il sole 24 ore [Milano] 27 luglio 2011 n°24, p. 35.

- “Lo stortignaccolo celebra l’Unità.” Espansione Giugno 2011.

- Bocciarelli, Rossella. “Tabacco italiano per il Sigaro Toscano” Il sole 24 ore [Milano] 27 luglio 2011.

- Di Blasio, Pino. “Cuoio, marmo e vino nel Dna toscano la storia aiuta a conquistare i mercati” La Nazione [Firenze] 17 giugno 2013, p.17.

- Carratù, Maria Cristina. “Sigari, cuoio e cappelli di paglia la Toscana più forte della crisi.” La Repubblica [Firenze] 18 giugno 2013, Economia: p. XI.

- Manifatture Sigaro Toscano, sito ufficiale. Web.

- “Il toscano tra storia e leggenda.” Vino In Rete. 14 marzo 2011. Web.

Immagini

- © jovannig “Storm over Lungarni in Florence”, Firenze – Fotolia.com

- Velq1958 2008 [CC-BY-3.0] Commons

- [PD] Commons

- © Renato Francia “sigaraia” – Fotolia.com

1 – Lo stadio di Fenway Park a Boston.

La gente si chiede dov’è la palla. Un ritardo leggerissimo, il tempo che si ferma, una pausa che dura una frazione di secondo. E Cotter in piedi nella sezione 35 guarda la palla che viene nella sua direzione. Resta folgorato. Perde di vista la palla quando oltrepassa le prime gradinate e pensa che atterrerà nella tribuna superiore. Ma prima che riesca a sorridere o a gridare o a dare una botta sul braccio del vicino. Prima che il momento possa travolgerlo, la palla ricompare, con le cuciture che roteano visibilmente tanto è vicina, e rimbalza di sbieco sul pilone – mani che balenano dappertutto…

Don DeLillo, Underworld (1997)

Diciamolo: il baseball, con i suoi ritmi rilassati e quelle strane regole, è piuttosto anomalo nel panorama degli sport di squadra.[1] Ed è forse quello meno capito dagli italiani che ormai — complici le Olimpiadi — seguono anche sport in precedenza semisconosciuti come il curling,[2] ma faticano ancora a comprendere i tempi e le meccaniche di gioco del ben più diffuso baseball. Proviamo allora a spiegare il funzionamento di questo sport affascinante.

Il gioco

Iniziamo dal campo di gioco. È fondamentalmente delimitato da due linee perpendicolari a “V”, dette linee di foul, che avendo come vertice la Casa Base si protraggono fino ai limiti dello stadio dove la linea è sostituita da un palo; il terreno valido è quindi quello all’interno di esse. Virtualmente il campo da baseball può essere infinito: esiste una dimensione minima da rispettare ma non esiste una dimensione massima. All’interno delle linee di foul il campo è suddiviso in due zone: il campo interno, comunemente conosciuto come “diamante”, ovvero un rombo a cui angoli sono poste le basi (una delle quali è sempre la Casa Base).

2 – Un campo da baseball.

Per campo esterno invece si identifica la porzione che va dalla terra rossa (detta infield), che circonda la parte superiore del diamante, comprende il manto erboso (detto outfield) e arriva fino alla warning track, detta così perché essendo una pista in terra battuta, e non in erba, serve come avviso ai giocatori che sono vicini alla recinzione (chi si trova in questa parte del campo infatti starà giocando in difesa e avrà lo sguardo rivolto al cielo per catturare la palla). Al centro del diamante è posto invece il “monte di lancio”, ovvero il dosso sul quale deve posizionarsi il lanciatore; alla destra e alla sinistra della Casa Base sono invece presenti dei rettangoli detti box del battitore dove appunto lo stesso si posiziona a seconda che sia destrorso o mancino; dietro i box del battitore è presente un altro rettangolo, o box, in cui si posiziona il ricevitore. Descritto il campo da gioco, affrontiamo ora le regole fondamentali. Una partita di baseball prevede minimo nove sessioni dette inning al termine dei quali se il risultato è in parità si prosegue ad oltranza finché una delle due squadre non conclude un inning in vantaggio. Non esistono limiti di tempo per una partita. Ogni inning è composto da due fasi: la prima fase, detta “parte alta dell’inning“, vede sempre la squadra di casa giocare in difesa e gli ospiti in attacco; la seconda fase, detta “parte bassa dell’inning“, vede i ruoli invertiti. Pertanto ad inizio partita la squadra di casa posizionerà sul campo nove giocatori:

- il lanciatore, detto pitcher; sul monte di lancio;

- il ricevitore, detto catcher; nel box a lui dedicato dietro la Casa Base;

- un giocatore per ognuna delle due basi laterali del diamante (detti first baseman e third baseman);

- due giocatori alla destra e a alla sinistra del vertice alto del diamante (quello tra prima e seconda base è detto second baseman, mentre quello tra seconda e terza base è detto shortstop);

- tre giocatori nell’outfield detti left fielder, center fielder e right fielder a seconda di dove si posizionano.

3 – schieramento sul campo della difesa:

- lanciatore

- ricevitore

- prima base

- seconda base

- terza base

- interbase

- esterno sinistro

- esterno centrale

- esterno destro

La squadra ospite invece inizierà la partita con un solo giocatore in campo: il battitore in Casa Base. L’obiettivo del battitore, cioè del giocatore che impugna la mazza da baseball, è di intercettare i lanci del pitcher della squadra avversaria. Se ci riesce, corre a “conquistare” la prima base, ed eventualmente quelle successive. I battitori che riescono a raggiungere la base salvi, cioè senza essere eliminati, diventano “corridori”. Ognuno dei corridori che tocca tutte le basi e riesce a raggiungere la Casa Base conquista un punto. L’obiettivo della squadra in attacco è quindi che il battitore diventi corridore e che i corridori avanzino, mentre quello della squadra avversaria è ovviamente impedire che ciò avvenga.

4 – Il lancio della palla o “pitching”: il lanciatore è dei Cincinnati Reds (2004).

Il ruolo primario nella squadra in difesa spetta al lanciatore, coadiuvato dal ricevitore che deve agguantare i suoi lanci (e che suggerisce la direzione in base ai punti deboli del battitore): se riesce a ottenere tre strike validi il battitore è eliminato. Per ottenere uno strike valido la palla deve raggiungere, senza essere colpita, quel rettangolo immaginario situato sopra il piatto di Casa Base e che va, in altezza, dalla parte bassa delle ginocchia fino al petto del battitore. Tuttavia lo strike è valido anche nei casi in cui non raggiunge l’area valida ma il battitore gira “a vuoto” la mazza (swinging and miss), oppure se la colpisce e la manda oltre le linee di foul: quest’ultimo caso vale solo se non si tratta del terzo e definitivo strike, teoricamente quindi un battitore può lanciare palle in foul all’infinito. Il terzo strike è comunque valido se la palla finisce in foul a seguito di un bunt, cioè di una palla intenzionalmente smorzata. Il bunt è infatti una tattica che utilizzano i battitori per battere la palla con poca forza facendola rotolare poco lontano da Casa Base costringendo così la difesa a una manovra difficile. Se invece la palla non finisce in zona strike e il battitore non gira la mazza si parla di ball: al quarto ball il battitore conquista di diritto la prima base e spinge eventualmente in seconda base il corridore già presente.

5 – Tipica disposizione: (dall’alto) lanciatore, battitore, ricevitore. Quello dietro a tutti, in primo piano, è l’arbitro di casa base o arbitro capo.

Quando tre attaccanti sono eliminati finisce la fase d’attacco e le squadre si invertono i ruoli. Compito degli altri sette uomini che giocano in difesa è invece raccogliere la palla in caso di battuta valida e rilanciarla verso la base non ancora conquistata dall’avversario in modo da eliminare il corridore. A questo proposito c’è una distinzione da fare: la regola precedente vale se la corsa del corridore verso la base è obbligata cioè dovuta al fatto che il battitore ha colpito la palla; infatti il battitore deve avanzare verso la prima base e avanzando costringe i corridori eventualmente presenti ad avanzare a loro volta. Se però il corridore avanza di sua iniziativa (ad esempio anziché avanzare di una base tenta di conquistarne anche una seconda) per essere eliminato deve essere toccato dal difensore con il guantone contenente la palla o con la palla stessa (questa manovra viene detta tag). Se la palla viene presa “al volo” il battitore è eliminato direttamente (si parla in questi casi di fly out). Il regolamento prevede che finché la palla non è in gioco, cioè non è stata lanciata dal pitcher, il corridore deve trovarsi a contatto con la base conquistata nella giocata precedente. I corridori molto veloci tentano però di avvicinarsi alla base da conquistare ancor prima che il pitcher effettui il lancio; è una manovra rischiosa perché il pitcher può tentare in qualunque momento il pick-off: ovvero anziché lanciare la palla verso il battitore, la lancia verso la base su sui dovrebbe essere il corridore; se il difensore riceve la palla prima che il corridore sia riuscito a tornare a contatto con la base, il corridore è eliminato. Non si può ovviamente non parlare del cosiddetto “fuoricampo”, il cui termine originale è in realtà home run: se il battitore lancia la palla entro le linee di foul ma oltre la warning track i difensori sono impossibilitati a recuperarla; il battitore e i corridori eventualmente presenti possono così raggiungere tranquillamente la Casa Base conquistando ognuno un punto[3]. Il baseball nonostante la tendenza all’infinito ha però un curiosa regola, anche se non sempre applicata nei vari campionati, la cosiddetta “Regola Mercy” (o della “manifesta superiorità”): nei casi in cui la differenza di punti tra le due squadre sia maggiore, o uguale, a 10 punti dal 7º inning in poi, la partita si conclude anticipatamente per manifesta superiorità.

Storia

6 – Una litografia del 1866 raffigurante il primo incontro di baseball agli “Elysian Fields” di Hoboken, New Jersey.

Se giunti a questo punto vi stiate chiedendo chi mai ha potuto pensare uno sport del genere sappiate che la questione non è cosi facile: le origini del baseball sono infatti incerte. A quanto pare tracce di un gioco chiamato baseball si hanno in Inghilterra durante il Settecento; una citazione del baseball si ha nel romanzo L’abbazia di Northanger di Jane Austen, pubblicato postumo nel 1818. Sul debutto nel continente americano si ha invece una diatriba tra canadesi e statunitensi: i canadesi sostengono che la prima partita “americana” di baseball si sia tenuta a Beachville, nell’Ontario, nel 1838; i statunitensi sostengono invece che lo sport sia stato inventato da Abner Doubleday, futuro eroe di guerra, nel 1839 a Cooperstown (sede, non a caso, della “Hall of Fame” del baseball statunitense). A perorare questa tesi fu, agli inizi del Novecento, Albert Spalding, giocatore professionista e noto produttore di articoli sportivi. Molti obiettano che in realtà Spalding non fece che ricostruire una storia “su misura”: un gioco nato nello stato di New York per opera di un eroe di guerra statunitense. In compenso non ci sono dubbi su chi abbia fondato il baseball moderno: le prime regole scritte del gioco vengono pubblicate a Manhattan nel 1845 per opera di Alexander Cartwright. Ventiquattro anni dopo nasceranno i Cincinnati Red Stockings, la prima squadra di baseball professionistica; nel 1903 si tennero le prime World Series (le finali del campionato americano). Se vi siete interessati a questo sport non vi resta che vedere una partita del campionato più famoso del mondo: la Major League Baseball. Le occasioni non vi mancheranno dato che nella regular season (che si svolge da Aprile a Settembre) ogni squadra gioca 162 partite. D’altronde è pur sempre uno sport che tende a infinito.

Il baseball nell’arte

Il baseball in America è molto più che uno sport: è una vera a propria cultura, uno stile, è la memoria del paese, icona di democrazia e di valori.[4] Oltre ad accendere folle di appassionati, ha ispirato innumerevoli poeti e scrittori americani: possiamo citare ad esempio Walter Patrick Kinsella (Shoeless Joe, 1982), Charles Bukowski (nei New Poems

, 2003), Don Delillo (in Underworld

, 1997), Bernard Malamud (ne Il migliore

, 1954), John Fante (in 1933. Un anno terribile

, 1985), Paul Auster (in Sunset Park

, 2010).

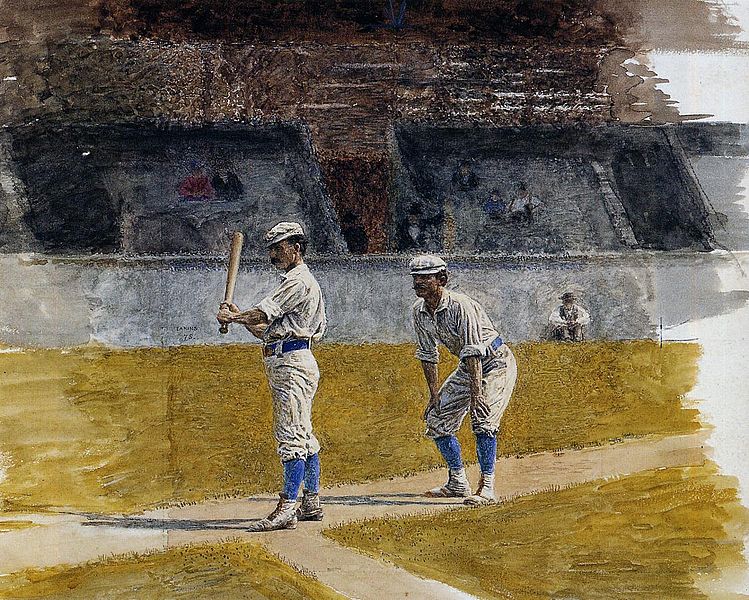

8 – “Baseball Players Practicing”. Thomas Eakins, acquerello, 1875.

Rhode Island School of Design Museum of Art

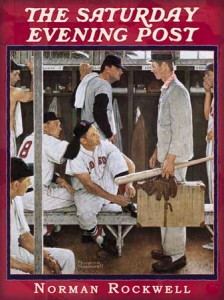

9 – “The Rookie”, di Norman Rockwell: illustrazione per la copertina del Saturday Evening Post del 2 marzo 1957

(© Curtis Publishing)

Ma il baseball non poteva certo limitarsi alla letteratura: la sua estetica anacronistica, sospesa nel tempo, ben si prestava infatti al realismo pittorico americano. Già nel XIX secolo Thomas Eakins (1844-1916) dedicò allo sport un famoso acquerello, intitolato Baseball Players Practicing (sopra). Una palla del tipo usato in questo gioco compare accanto al ragazzino ritratto da George Luks (1867-1933, anch’egli realista e disegnatore, tra l’altro, della celebre striscia a fumetti Yellow Kids dal 1896 al 1898) nel dipinto Boy with baseball del 1925 circa. Le donne non sono certo esenti dal fascino del baseball, cui ad esempio la pittrice statunitense Elaine de Kooning (1918-1989), esponente dell’espressionismo astratto, dedicò la tela baseball players (1953). Il baseball fu elevato ad icona della pop art nientemeno che da Andy Wharol: il soggetto di una delle sue prime serigrafie, baseball (1963), fu il giocatore Roger Maris mentre batte un home run. Ma le opere che più arrivarono nelle case degli americani furono le copertine del Saturday Evenign Post realizzate dall’illustratore Norman Rockwell (1894 -1978), che amava ritrarre scene di baseball (fu anche tra i primi a disegnare il Babbo Natale come oggi lo conosciamo). Molto probabilmente la raffigurazione del baseball più popolare nel mondo è però nelle celeberrime strisce Peanuts di Charles Shultz, pubblicate dal 1950 al 2000. I personaggi giocano abitualmente -e con scarsi risultati- con questa formazione:

- Charlie Brown: lanciatore e manager;

- Schroeder: ricevitore;

- Shermy: prima base;

- Linus: seconda base;

- Pig-Pen: terza base;

- Snoopy: interbase;

- Patty (o Replica): esterno sinistro;

- Frieda (o Eudora): esterno centro;

- Lucille Van Pelt (Lucy): esterno destro;

- Piperita Patty gioca in un’altra squadra, che dirige, e con la quale invece non perde mai una partita.

Dizionario del baseball

- ball: un tiro che non va in strike senza che il battitore giri la mazza

- baseman: (base) è il giocatore che difende una base.

- bullpen: è la panchina separata per i lanciatori e per i loro specifici lanciatori (solo nella Major League Baseball).

- bunt: una battuta volutamente smorzata per costringere la difesa a una manovra difficile.

- catcher: è il giocatore che riveste il ruolo di “ricevitore”.

- dugout: è la “panchina” del baseball.

- extrainning: sono i “tempi supplementari”, quando la partita finisce in parità.

- fielder: un difensore nel campo esterno.

- fly out: quando la palla viene presa “al volo”, causando l’eliminazione del battitore.

- foul: battuta non valida.

- home run: un tiro oltre la warning track ma all’interno delle linee di foul.

- infield: la parte del campo esterno in terra rossa, che circonda la parte superiore del “diamante”.

- inning: è una delle sessioni (minimo nove) in cui è suddivisa una partita.

- outfield: (campo esterno) il manto erboso che si estende fino alla warning track.

- pick-off: lancio della palla, da parte del pitcher, verso la base anziché verso il battitore allo scopo di eliminare un corridore.

- pitcher: è il giocatore che riveste il ruolo di “lanciatore”.

- runner: corridore.

- shortstop: (interbase) è il giocatore che sta in difesa tra la seconda e la terza base.

- strike: battuta valida ai fini del punteggio.

- swinging and miss: quando il battitore gira a vuoto la mazza mancando la palla.

- tag: eliminazione di un corridore mediante tocco con la palla o con il guantone.

- warning track: linea tracciata sul terreno per avvisare i giocatori che si stanno per schiantare contro la recinzione a fine campo.

Note

- [1]“Baseball: le World Series, San Francisco e Texas nello sport più ignorato dagli italiani.” Panorama. Mondadori, 28 ottobre 2010. Web.↩

- [2]Bianchini, A. “Ghiaccio, pietre e spazzolone il curling sbarca all’’Idroscalo” IlGiornale.it. 29 Marzo 2008. Web.↩

- [3]come riepilogo delle suddette regole consigliamo questo video↩

- [4]Early, G. American Poetry Review (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- FIBS Italia – Federazione Italiana Baseball Softball

- “Il Gioco del Baseball.” ReggioBaseball.com. A.S.D. Reggio Baseball, n.d. Web.

Arte

- Early, G. “Birdland: Two Observations on the Cultural Significance of Baseball.” American Poetry Review Jul. – Aug. 1996: 9-10. Via writing.upenn.edu, University of Pennsylvania. Web.

- Longo, F. “Baseball e letteratura americana.” La Lettura (inserto culturale de Il Corriere della Sera). Via minima&moralia, 22 marzo 2013. Web.

- Fallon, M. “Take Me Out to the Art Gallery.” Utne Reader: Alternative coverage of politics, culture, and new ideas. 1 Novembre 2010. Web.

- Nola, Meg. “Baseball in American Art.” Suite101. 25 Marzo 2013. Web

Immagini

- © vivalapenler – Fenway Park, Boston, (Massachusetts) – #3129545 Fotolia.

- © Lucy Clark, Gran Bretagna – #4859523 Fotolia.

- Michael J, 2006 [GNU-GFDL/CC-BY-SA-3.0] Commons.

- R. Dikeman, 2004 [GNU-GFDL/CC-BY-SA-3.0] Commons.

- K. Papushin, 13 aprile 2005, Wrigley Field Chicago [PD] Commons.

- Currier & Ives, 1866 circa [PD] Commons.

- © John Young – #710170 Fotolia.

- Thomas Eakins, 1875 [PD], Rhode Island School of Design Museum of Art.

- Norman Rockwell, 1957. Fair use. ©1957 Curtis Publishing.

1 – La goletta “America” che vinse la Queen’s Cup nel 1851: da allora il trofeo prese il nome di America’s Cup. Dipinto di Fitz Hugh Lane, olio su tela (Peabody Collection).

2 – La America’s Cup (ex Queen’s cup) è in realtà una brocca.

Foto c.a 1900-1915.

Il 22 agosto 1851, la regina Vittoria era intenta ad osservare una sfida navale, al largo dell’isola di Wight (la stessa isola di un famoso festival di musica Rock a cui i Dik Dik hanno dedicato una loro canzone), tra il “suo” Royal Yacht Squadron, che schierava ben 14 imbarcazioni, dato che si trattava della loro regata annuale, e il New York Yacht Club, che partecipava con un’unica imbarcazione: la goletta America. In palio per la sfida c’era una coppa, alta 69 centimetri[1] per 3,8 chilogrammi di argento massiccio: la cosiddetta “Coppa delle cento ghinee” (ovvero quant’era costata) o anche detta “Queen’s Cup”. Nonostante il tifo “reale” ed il massiccio spiegamento di forze britanniche a tagliare per prima il traguardo fu proprio l’imbarcazione statunitense con ben 8 minuti di vantaggio sulla seconda. La leggenda vuole che, dopo aver visto America oltrepassare il vascello reale che segnava la linea del traguardo, la Regina abbia chiesto ai suoi assistenti chi si fosse classificato come secondo ottenendo da uno di questi la risposta «There is no second, your Majesty» (sua Maestà, non c’è secondo). L’orgoglio britannico fu umiliato e il commodoro John Cox Stevens e il resto del sindacato del New York Yacht Club (NYYC) furono accolti da eroi al loro ritorno negli Stati Uniti. La goletta America fu venduta già in Inghilterra al termine della regata ma la coppa, dopo essere stata ribattezzata dai vincitori America’s Cup (in onore dell’imbarcazione vincitrice), fu invece donata dal commodoro al NYYC insieme ad un “Deed of Gift” (atto di donazione) che sancì che la coppa sarebbe diventata il premio di una amichevole competizione sportiva tra nazioni (il detentore della coppa non può sottrarsi alla sfida ma stabilisce luogo e stagione della disputa). Così con i suoi 162 anni di storia la America’s Cup, che i velisti di tutto il mondo chiamano affettuosamente the Auld Mug (la vecchia brocca) rappresenta il più antico trofeo sportivo del mondo e tuttora il Deed of Gift resta il regolamento fondamentale della competizione. Gli inglesi impiegarono 19 anni prima di decidersi a lanciare la prima sfida al NYYC, con l’imbarcazione Cambria: dovettero affrontare una flotta di imbarcazioni newyorkesi e si classificarono ultimi.

L’anno successivo gli inglesi lanciarono un’altra sfida ma ingaggiarono anche una vertenza legale (la prima di una lunga serie nella storia della America’s Cup) sostenendo di voler affrontare un solo avversario e non un’intera flotta; gli inglesi furono sconfitti ma tornarono in patria lamentando lo scarso spirito sportivo americano e sostenendo di essere i reali vincitori della Coppa. Ad onor del vero gli inglesi non avevano tutti i torti: la superiorità americana fu netta anche perché essi si attennero a interpretazioni del Deed of Gift che permetteva loro vantaggi in termine di costruzione difficilmente colmabili per l’epoca (la barca sfidante doveva infatti raggiungere la baia di New York dal paese di origine, con i propri mezzi). Dopo il tentativo inglese fu la volta dei canadesi nel 1876 e nel 1881 ma sempre senza successo. Nessuno allora poteva sapere che la coppa non si sarebbe spostata dalla bacheca del NYYC fino al 1983; con i suoi 132 anni di sfide vinte, quella del NYYC, rappresenta la più lunga striscia vincente della storia dello sport. Men che meno poteva saperlo Sir Thomas Lipton, imprenditore del tè, che decise di lanciare ben cinque sfide, tra il 1899 e il 1930 con imbarcazioni chiamate sempre Shamrock (da Shamrock a Shamrock V), perdendole tutte. Sir Lipton sarà stato anche dal punto di vista sportivo un perdente ma come imprenditore ottenne ciò che voleva: incrementò il suo business oltreoceano e fu il primo a introdurre le sponsorizzazioni nel panorama sportivo, il ché gli garantì non poche entrate.

3 – Le imbarcazioni Columbia (USA) e Shamrock (UK), i contendenti alla America’s Cup del 1899

Nel 1970 per la prima volta non ci fu un solo yacht club a lanciare la sfida al Defender (così è chiamato il sindacato che detiene la coppa) e si diede quindi vita ad una competizione preliminare volta a selezionare lo sfidante migliore; dal 1983 questa competizione prende il nome di Louis Vuitton Cup (dal nome del main sponsor). Il 1983 fu anche l’anno della prima partecipazione del “popolo di navigatori”,[2] con l’imbarcazione Azzurra in rappresentanza del Yacht Club Costa Smeralda, ma soprattutto di una imbarcazione chiamata Australia II, battente bandiera raffigurante un canguro con i guantoni da box, che celando in tutti i modi la sua arma segreta (una chiglia alata che le permetteva maggiore velocità e prestazioni) riuscì nell’impresa di sottrarre l’America’s Cup al NYCC. Dopo 132 anni la coppa lasciò New York per recarsi a Perth, in Australia, ma non dovette attendere molto per tornare negli Stati Uniti. L’edizione successiva, nel 1987, vide infatti il San Diego Yacht Club riportare, con l’imbarcazione Stars and Stripes, la coppa in America anche se non a New York[3]; li vi restò fino al 1995 e resistette anche ad un tentativo di conquista italiano nel 1992 ad opera del Moro di Venezia guidato dallo skipper Paul Cayard (gli italiani hanno poi riprovato l’impresa anche nel 2000 con Luna Rossa ma anche questa volta senza successo). Nel 1995 il dominio americano ebbe di nuovo fine, sempre ad opera di velisti dell’emisfero sud, questa volta però neozelandesi: grazie all’imbarcazione Black Magic si aggiudicarono il trofeo e la coppa si trasferì ad Auckland dove però visse brutti momenti.

4 – La neozelandese “Black Magic” al National Maritime Museum di Auckland, Nuova Zelanda.

Il 14 Marzo del 1997 la coppa ospitata all’interno della sede del Royal New Zealand Yacht Squadron fu assalita a colpi di martello, in segno di protesta, da una persona che si era introdotta nei locali; il danno inferto fu molto grave e si temette che fosse irreparabile. Affidata alle mani esperte degli artigiani londinesi dell’argenteria Garrards, che l’aveva fabbricata nel XIX secolo, dopo tre mesi di lavoro la coppa fu restituita nelle condizioni originali. La casa argentiera londinese non volle alcun compenso per il lavoro di riparazione, accontentandosi del prestigio di aver riparato l’America’s Cup. Nel 2003, dopo 152 anni di tentativi, fu finalmente la volta della conquista da parte di una nazione europea, la quarta in assoluto dopo Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda; però, per ironia della sorte, ad aggiudicarsi il più prestigioso trofeo della vela fu una nazione senza sbocco sul mare: la Svizzera. L’imbarcazione Alinghi,[4] dell’italo-svizzero Ernesto Bertarelli, strappò ai neozelandesi di Team New Zealand la coppa, portandola presso la Société Nautique de Genève. Dopo averla difesa con successo nel 2007, sempre contro i neozelandesi, il team Alinghi si preparò all’organizzazione della 33° edizione dell’America’s Cup accettando come Challenger of Record il neonato Club Nautico Español de Vela. Questa decisione tuttavia, oltre a diversi altri punti del protocollo di organizzazione, scatenarono le proteste del team statunitense Oracle. Le divergenze tra i due sindacati non furono appianabili e dopo diverse sentenze contraddittorie alla fine la Corte Suprema di New York diede ragione al sindacato americano: la 33° edizione sarebbe quindi stata una sfida tra Alinghi e Oracle.[5] La disfida si è tenuta nel 2010 ed ha visto prevalere il team statunitense per conto del Golden Gate Yacht Club. La 34° edizione della America’s Cup si terrà a Settembre 2013 nelle acque della baia di San Francisco e vedrà sfidarsi team pronti a spese folli pur di aggiudicarsi l’antico trofeo; basti pensare che, anche se non ci sono dati ufficiali al riguardo, si stima che il budget a disposizione dei tre Challenger, che si sfideranno quest’anno nella Louis Vuitton Cup, varia tra i 70 e i 100 milioni di dollari, mentre quello del Defender Oracle, di proprietà di Larry Allison (il patron di Oracle Corporation), si vocifera arrivi alla somma di 250 milioni di dollari. C’è da scommettere che la battaglia sarà serrata a prescindere dagli investimenti fatti; sia gli sfidanti sia il Defender infatti son ben consci di quello che è il motto invariato della coppa dal lontano 1851: «non c’è secondo».

Aggiornamento del 25-9-2013:

la 34ª edizione della America’s Cup ha visto, dopo una clamorosa rimonta, il trionfo del Defender Team Oracle. La vecchia brocca resta negli USA.

Note

- [1]L’altezza si riferisce alla sola coppa. Ad essa è stata aggiunta una base su cui sono incisi i nomi dei vincitori↩

- [2]la facciata del palazzo della Civiltà Italiana a Roma, costruito per l’Esposizione Universale Romana del 1942, riporta una celebre iscrizione che definisce gli italiani «Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori»↩

- [3]la coppa ad oggi non ha più fatto ritorno al NYYC↩

- [4]il nome Alinghi non ha alcun significato: era una parola inventata dallo stesso Bertarelli durante la sua infanzia↩

- [5]La sfida tra i due sindacati è stata quindi diretta e non ha visto la fase preliminare della Louis Vuitton Cup↩

Bibliografia e fonti

- “Un Viaggio Attraverso la Storia.” America’s Cup. America’s Cup Event Authority LLC, Web.

- “Sailing: Protester damages America’s Cup” The Independent. 15 marzo 1997. Web.

- Pagani, N. “Coppa America: quante storie per una brocca da 100 ghinee” Panorama. 25 maggio 2007. Web.

- L’Espresso n° 27. 2013

- “Storia della coppa america.” Nautica. Nautica Editrice s.r.l., n.d. Web.

Immagini

- Fitz Hugh Lane, olio su tela. 1851 [PD] Peabody Collection/Commons

- 1900-1915 c.a [PD] Library of Congress, ID det.4a16296

- Detroit Publishing Co.1899 [PD] Library of Congress, ID det.4a21587

- ottobre 2010 [PD] Commons

- Gryffindor 2011 [CC-BY-SA-3.0] Commons

Nei film western il tutore della legge per antonomasia è lo “sceriffo”: almeno così viene chiamato nelle versioni in lingua italiana. Qualcuno avrà notato però che a volte sul classico distintivo a stella -o sull’insegna dell’ufficio- campeggia la scritta Sheriff, mentre altre volte compare il termine Marshal, ma l’uomo di legge viene sempre chiamato sceriffo. Verrebbe da pensare che i due termini siano sinonimi, ma in realtà si tratta di due cariche diverse, che nel doppiaggio italiano vengono solitamente sovrapposte: marshal sarebbe infatti traducibile come maresciallo[1] (sebbene la traduzione come “sceriffo” sia ormai consolidata[1]).

Qual era la differenza? il marshal era il tutore della legge della municipalità, e la sua giurisdizione si limitava esclusivamente ai confini cittadini: spesso veniva nominato direttamente dal sindaco o da qualche comitato preposto (potremmo paragonarlo al capo della polizia municipale). Il marshal poteva nominare degli agenti, i deputies (i “vice”) che si occupavano del lavoro sporco. Wyatt Earp, “Bat” Masterson e molti degli uomini di legge più famosi del West erano marshal (o deputy marshal) cittadini, e non sceriffi come spesso viene riportato nelle traduzioni.

Lo sceriffo era invece l’ufficiale di polizia della contea, il livello amministrativo intermedio tra il comune e lo stato federato (potremmo paragonarlo al capo della polizia provinciale). A differenza del marshal, quella dello sceriffo era una carica politica, per la quale venivano indette vere e proprie elezioni con tanto di campagne elettorali: il che può sembrare strano al di fuori dei sistemi common law, ma tale pratica deriva dal sistema feudale britannico ed in particolare dalla figura dello shire-reeve, rappresentante dell’autorità reale presso uno shire o contea. Lo sceriffo di contea era un lavoro d’ufficio più che sul campo, infatti erano i suoi “vice” (i deputies) gli agenti che si occupavano di arrestare ladri di bestiame, rapinatori e ricercati. Dato che spesso le contee nel far west erano vaste e le cittadine potevano trovarsi a distanze ragguardevoli, per garantire il controllo capillare del territorio si rendeva necessario affiancare allo sceriffo i marshal cittadini: entrambe le figure si affidavano agli agenti, detti deputy sheriff (vice sceriffo) o deputy marshall (vice maresciallo) a seconda del livello amministrativo cui facevano riferimento, contea o comune.

2 – Distintivo del U.S. Marshal Service

C’era poi un’altra figura, al di sopra dello sceriffo di contea: il cosiddetto U.S. Marshal, spesso tradotto come “sceriffo federale”[2] (anche se sarebbe più corretto “maresciallo federale”). Lo United States Marshal Service fu istituito da George Washington con il Judiciary Act del 24 settembre 1789 e rappresenta il corpo di polizia facente capo alla Corte Federale degli Stati Uniti. Il Marshal federale era unico per ogni “distretto giudiziario” (federal judicial district, una giurisdizione territoriale più ampia della contea ed in alcuni casi, di un’intero stato) ma anche in questo caso erano previste le figure dei “vice”, i Deputy U.S. Marshal che rappresentavano gli agenti impiegati sul territorio, solitamente citati come “i federali”.

Nel far west esistevano poi altre forme di polizia come i Texas Rangers (dal 1823), una polizia autonoma dello Stato del Texas, mentre il Canada affidava il controllo delle vaste praterie dell’ovest alla Royal Canadian Mounted Police (i cosiddetti Mounties o “giubbe rosse”) un corpo di polizia a statuto militare, unico caso di gendarmeria[3] nel far west. Accanto alle forze regolari c’erano anche alcuni privati cui era -più o meno ufficialmente- consentito di dispensare la legge, come gli spietati agenti Pinkerton dell’omonima agenzia investigativa e di vigilanza. Oltre che da industriali, banchieri e compagnie ferroviarie (e chiunque se lo potesse permettere), la Pinkerton’s National Detective Agency fu assoldata anche dal governo, assumendo ruoli e caratteristiche proprie delle moderne agenzie di contractor militari, divenendone un’antesignana sui generis impiegata nello spionaggio militare durante la guerra di secessione e nella caccia ai banditi. Furono ad esempio agenti della Pinkerton a scoprire un complotto mirato ad assassinare Lincoln e a dare la caccia al celebre Jesse James.

3 – Gli agenti della Pinkerton, un contractor privato, scortano al lavoro i “crumiri” (lavoratori che hanno rinunciato allo sciopero) durante i disordini alle miniere della Hocking Valley (Ohio) nel 1884 (incisione).

Insomma, far rispettare la legge era un compito difficile e complicato, dove la legge del “fai da te” era spesso tollerata e dove le cariche istituzionali potevano intralciarsi e scontrarsi, come accadde a Tombstone dopo la famosa sparatoria all’O.K. Corral: gli Earp, marshal cittadini, si scontrarono con lo sceriffo di contea Johnny Bean e i suoi vice che volevano arrestarli; successivamente Wyatt Earp diventò un ricercato a tutti gli effetti dopo che si era fatto giustizia da sé degli assassini del fratello Morgan, pur essendo stato nel frattempo nominato deputy U.S.Marshal (agente federale).

Sul perché i curatori del doppiaggio dei vecchi film western abbiano arbitrariamente deciso di tradurre tutte le cariche come “sceriffo” (l’unico film ad utilizzare correttamente il termine maresciallo nell’edizione italiana è Ombre Rosse di John Ford, 1939) possiamo solo fare delle ipotesi: forse per non confondere lo spettatore italiano, poco avvezzo alle usanze del common law, o perché maresciallo avrebbe evocato il sottufficiale della nostrana Arma dei Carabinieri, suonando troppo poco esotico per un solitario eroe del selvaggio west. Fate attenzione quindi, la prossima volta che guarderete un film o leggerete un romanzo: l’impavido tutore della legge chiamato sceriffo potrebbe essere in realtà un maresciallo. ∎

| carica: | giurisdizione: | |

|---|---|---|

| U.S. Marshal | maresciallo federale | distretto giudiziario federale |

| →Deputy U.S. Marshall | →vicemaresciallo federale | |

| County Sheriff | sceriffo (di contea) | contea |

| →Deputy Sheriff | →vicesceriffo | |

| Town Marshal | maresciallo (cittadino) | municipalità |

| →Deputy Marshal | →vicemaresciallo |

Note

- [1]“Marshal” – WordReference.com↩

- [2]ad esempio il titolo del film The Badge of Marshal Brennan (regia di Albert C. Gannaway

, 1957), è tradotto in italiano come Sceriffo Federale↩

- [3]La gendarmeria è un corpo di polizia a statuto militare, generalmente parte delle forze armate di un paese, da non confondersi con la “polizia militare” che si occupa solo di affari interni alle forze armate (compito spesso svolto dalla stessa gendarmeria, dove esiste). La gendarmeria, che affianca la polizia civile, è un’istituzione tuttora comune in Europa continentale (basti pensare ai Carabinieri italiani, alla Gendarmerie francese, alla Guardia Civil spagnola solo per citarne alcuni) e nelle relative ex-colonie, ma rappresenta un’eccezione nei paesi del Commonwealth, dove oltre alla Royal Canadian Mounted Police esiste un solo altro esempio: la U.S. Coast Guard.↩

Bibliografia e fonti

- Barbieri, L. “La costituzione di Mr Colt: legge e ordine nel far west.” Farwest.it. 15 Lug. 2012. Web. 4-08-2013.

- Barbieri, L. “L’agenzia Pinkerton” Farwest.it. 11 Giu. 2013. Web. 4-08-2013.

- “Gerarchie della pubblica sicurezza nel west.” Far West Forum. Farwest.it, 14 Ott. 2010. Web. 4-08-2013.

- “L’amministrazione della giustizia alla frontiera” Far West Forum. www.farwest.it, 10 Mar. 2007. Web. 4-08-2013.

- “Texas Rangers Historical Development.” TxDPS – Texas Department of Public Safety. n.d. Web. 4-08-2013.

Immagini

- © LadyInBlack – Fotolia.com

- Distintivo degli U.S. Marshall – USMS Publishing & Multimedia Services [PD] Commons

- Incisione su legno da un bozzetto di Joseph Becker, 1884, pubblicato su Frank Leslie’s illustrated newspaper del 25 ottobre 1884, p. 152 [PD] Commons

Nel Nord America l’hockey su ghiaccio è uno degli sport più seguiti. La Stanley Cup è considerata alla stregua di un “santo graal”, anche se poi il trofeo non è stato esattamente custodito come una reliquia, ed atleti e tifosi sono disposti a tutto pur di conquistarla. Nel 1980 la squadra dei New York Islanders inaugurò casualmente, si narra per mancanza di tempo, il rito della “barba dei play-off”: ogni giocatore non può radersi o fino a che la squadra non viene eliminata o fino alla vittoria finale. I “barbuti” New York Islanders vinsero 4 Stanley Cup consecutive dal 1980 al 1983; da allora il rito è stato ripreso da tutte le squadre che partecipano ai play-off e si è esteso ad altri sport come football e basket. Il rito della barba simboleggia sostanzialmente due cose: l’importanza dell’unità del gruppo e il monito della posta in palio anche quando ci si guarda allo specchio.

A Detroit invece i tifosi dei Red Wings hanno uno strano modo scaramantico di propiziare la vittoria della Stanley Cup: lanciano polpi. Nel 1952 i fratelli Pete and Jerry Cusimano, titolari di una pescheria, lanciarono un polpo sul ghiaccio prima dell’inizio della prima gara dei play-off a simboleggiare le otto vittorie necessarie per aggiudicarsi il trofeo; quell’anno i Red Wings si aggiudicarono la Stanley Cup. Da allora, e a prescindere che oggi servano più di otto partite per vincere la Coppa, non manca partita dei play-off giocata a Detroit in cui non si assista ad una pioggia di polpi; a volte si assiste al lancio anche durante le ultime gare di regular season come buon auspicio per la qualificazione alla post-season. La franchigia di Detroit per tentare di arginare il fenomeno della “pioggia di polpi” ha adottato il rito in maniera ufficiosa.[1] facendo scendere sul campo prima dell’inizio delle partite due giganteschi polpi finti, con addosso la maglia dei Red Wings, a simboleggiare le 16 vittorie necessarie al giorno d’oggi per conquistare la Coppa. I tifosi tuttavia continuano a preferire il lancio di polpi veri.

Altro momento seguito con attenzione dai più scaramantici è la premiazione delle squadre vincitrici della Eastern e Western Conference; ad esse infatti spetta rispettivamente il Prince of Wales Trophy e il Clarence S. Campbell Bowl ma molti giocatori si rifiutano di sollevare i trofei e di toccarli in quanto solo la Stanley Cup merita di essere sollevata. Senza parlare del fatto che sollevando un altro trofeo la Coppa potrebbe arrabbiarsi con la squadra in questione decidendo di non concedersi ad essa. I tifosi infatti pensano che la Coppa sia abbastanza permalosa, come nel caso dei New York Rangers: nel 1940 i Rangers vinsero la Stanley Cup e poiché era appena stata saldata l’ipoteca del Madison Square Garden, l’impianto di casa dei Rangers, gli amministratori ne bruciarono il contratto dentro la Stanley: questo gesto “blasfemo” è considerato dai tifosi dei Rangers la causa dei successivi 54 anni di attesa prima di rivederla conquistata. Curioso come non sia stato considerato altrettanto sacrilego dal folklore “hockeistico” pisciarci dentro, come fecero invece i giocatori per festeggiare quella stessa vittoria (vedi Stanley Cup). Possiamo ipotizzare che i giocatori, avendola vinta giocando, si erano guadagnati il diritto di abusare della coppa in ogni modo: gli amministratori della struttura, non essendo parte della squadra, non potevano invece permettersi gesti irrispettosi.

3 – Vancouver (Canada) 24 maggio 2011: Henrik Sedin dei Vancouver Canucks accetta la Clarence S. Campbell Bowl, dopo che la sua squadra ha battuto i San Jose Sharks alle finali della Western Conference NHL. Sollevare la coppa però, secondo i superstiziosi, scatenerebbe la “gelosia” della Stanley Cup, che non si lascerebbe più vincere dalla squadra fedifraga. (M. Boulton, CC-BY-SA-2.0)

Patrick Roy, uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, faceva di tutto per evitare di passare sopra le linee blu e le linee rosse del campo, mentre amava parlare con i pali della porta che lui stesso dichiarò essere i suoi migliori “amici”. Altri portieri come Glen Hall e Darren Pang avevano invece un rito piuttosto poco piacevole ma a loro dire facilitava la concentrazione e permetteva di giocare meglio: vomitare prima di ogni incontro. Altrettanto disgustoso era il rito di Pelle Lindbergh, storico portiere dei Philadelphia Flyers: per tutta la sua carriera indossò sempre la stessa maglietta sotto la corazza senza mai lavarla. Dato che con gli anni iniziò a perdere pezzi, fu ricucita diverse volte.

4 – “Face off” tra Jarome Iginla e Kris Draper ai playoff della NHL aCalgary, 2007

(J. Teterenko, CC-BY-SA-3.0)

Oltre alle sue superstizioni e riti l’hockey su ghiaccio ha anche le sue leggi non scritte. L’hockey infatti è uno sport dal forte contatto fisico, in quanto è lecito “caricare”, entro certi limiti, l’avversario in possesso del puck (ovvero il disco di gomma); i giocatori tuttavia quando ritengono “eccessiva” la carica mettono in chiaro le cose con l’avversario a mezzo scazzottata. La rissa è punita dal regolamento (in genere dai 2 ai 5 minuti di penalità) e infatti i giocatori in questione subiscono l’allontanamento dal ghiaccio ma gli arbitri finché la situazione non diventa pericolosa lasciano che gli atleti regolino i loro conti a modo loro senza intervenire per separarli. A volte però le cose degenerano e ne sanno qualcosa i sopra citati Detroit Red Wings e Patrick Roy. Nella stagione 1995-1996 durante una gara dei play-off Claude Lemieux dei Colorado Avalanche caricò nei pressi della panchina Kris Draper dei Detroit Red Wings che, a causa di ciò, sbattè violentemente il viso contro la balaustra: il trauma fu tale che Draper fu sottoposto ad un intervento di chirurgia ricostruttiva del viso. Colorado vinse la partita e la serie, pertanto le squadre non si sarebbero più rincontrate fino alla stagione successiva, ma giocatori, tifosi e quotidiani di Detroit vicini ai Red Wings inveirono contro Lemieux e giurarono vendetta. L’anno dopo la vendetta andò in scena nell’ultima gara di regular season tra le due squadre che si tenne Mercoledì 26 Marzo 1997 in quello che viene ricordato come “Brawl in Hockeytown”[2] (rissa nella città dell’hockey) o anche “Bloody Wednesday” (mercoledì di sangue). Partita iniziata da neanche 5 minuti e si registra la prima rissa tra due giocatori seguita a metà tempo da un altro round con due atleti diversi; ad un 1’ e 38’’ dalla fine del primo tempo però si scatenò l’inferno in un collettivo tutti contro tutti. A vendicare Draper fu il collega Darren McCarty che iniziò a prendere a pugni e calci Lemieux che si chiuse in quella che da allora è nota come “posa a tartaruga”. Patrick Roy, portiere degli Avalanche, non stette a guardare e si diresse a metà campo dove si affrontò con il collega dei Red Wings Mike Vernon, dando vita ad una delle più celebri scazzottate tra portieri. Le risse non mancarono anche nel resto della gara che vide vincere i Red Wings per 6 a 5 all’overtime; la partita registrò dieci risse e trentanove falli per un totale di 149 minuti di penalità.

5 – Detroit, 26 marzo 1997: Claude Lemieux degli Avalanche si difende dai colpi di Darren McCarty dei Red Wings mettendosi nella posizione della “tartaruga” (video) |

6 – Quando le risse avvengono sul ghiaccio, a tratti finiscono per assomigliare ad un’esibizione di pattinaggio artistico, come in questo spettacolare passaggio (video). Ma le botte sono vere. |

7 – La “storica” scazzottata tra Patrick Roy degli Avalanche (sinistra) e Mike Vernon dei Red Wings (destra) a Detroit (video). |

8 – Ben presto la situazione degenera: dietro l’arbitro, che separa due giocatori, si vede un vero e proprio “mucchio umano” (video). |

L’hockey sa anche rendere omaggio ai suoi eroi. Wayne Gretzky, detto anche the “Great One” è universalmente considerato il più grande giocatore di hockey di tutti i tempi; quando pose fine alla sua carriera da giocatore il 18 Aprile del 1999, dopo 21 anni di attività, aveva collezionato 61 record tuttora imbattuti. La NHL il 6 Febbraio del 2000 decise di ritirare il suo numero, il 99, dall’intera lega: nessun giocatore, di nessuna squadra, può più indossarlo. Anche nel rendere omaggio però l’hockey ha le sue curiosità e quella più celebre riguarda l’hat trick. Quando un giocatore segna tre goal in una partita, lo stesso viene “onorato” con un fitto lancio di cappellini sul ghiaccio. Secondo la Hockey Hall of Fame[3] l’origine dell’usanza si deve ad Alex Kaleta dei Chicago Blackhawks che il 26 gennaio del 1946 entrò in un negozio a Toronto per comprare un cappello ma si accorse di non avere abbastanza soldi con se per comprarlo. Kaleta fece quindi un accordo con il venditore: se avesse segnato tre goal contro la squadra di Toronto il cappello sarebbe stato gratis. Quella sera Kaleta segnò quattro goal e il venditore rispettò l’accordo: da allora le triplette vengono onorate con il “dono” di cappelli al giocatore. Il destino dei cappellini dell’hat trick può essere in genere di tre tipi:

- essere presentati al giocatore che se li è guadagnati e che decide che farsene;

- essere donati in beneficenza;

- essere buttati (si tratta pur sempre di cappelli usati).

Giusto per non farsi mancare niente l’hockey su ghiaccio ha anche il suo miracolo. Il “miracolo su ghiaccio” infatti è il nome dato all’impresa della squadra statunitense che sconfisse, alle olimpiadi invernali di Lake Placid del 1980, la stra-favorita squadra sovietica (praticamente dilettanti contro professionisti). Ma questa è un’altra storia che merita una pagina tutta per sé. Dulcis in fundo nell’hockey non manca nemmeno l’ironia come nel caso di Ted Green, allenatore degli Edmonton Oilers, il quale, quando Shawn Van Allen non si ricordava più chi fosse a seguito di un forte colpo in testa, urlò al medico: «Digli che è Wayne Gretzky!»

L’hockey su ghiaccio viene definito spesso lo sport di squadra più veloce del mondo: forse è anche il più pazzo e divertente.

7 – Il “goaltender” (portiere) dei Detroit Red Wings, Chris Osgood, ferma un tiro di Bill Guerin dei Pittsburgh Penguins durante la finale della Stanley Cup nel 2009 al Mellon Arena di Pittsburgh. Osgood è lo stesso che aveva minacciato il pestaggio di Lemieux dopo il celebre fallo su Draper del 1996, che aveva costretto il giocatore ad un intervento di chirurgia ricostruttiva al viso . (M.Miller, CC-BY-SA-3.0)

Note

- [1]vedi anche la pagina ufficiale del club su Facebook↩

- [2]Hockeytown è il soprannome dato alla città di Detroit in quanto storica città dell’hockey su ghiaccio nonché sede di una delle squadre più forti. Il nome Hockeytown è rivendicato con orgoglio tanto da campeggiare al centro del campo dei Red Wings.↩

- [3]Tuttavia esistono altre versioni sull’origine della tradizione. L’autore ha qui preferito riportare quella adottata dalla Hockey Hall of Fame.↩

Bibliografia e fonti

- Phil Coffey. Ice Age: Having another trophy in mind. National Hockey League 2 giugno 2006. URL cons. il 15 giugno 2008

- Branca, Andrea. “I 10 giocatori più superstiziosi della NHL” HeShootsHeScoores – Pensieri e considerazioni dal mondo dell’hockey. 10 nov. 2012. Web. 13-07-2013.

- M. P. “Superstizione e sport: ecco le scaramanzie ed i riti per vincere in campo.” Mole24. 6 aprile 2012. Web.

- Fitzpatrik, Jamie. “What’s the origin of the Detroit Red Wings octopus?” About Hockey. About.com, n.d. Web. 13-7-2013.

- Hockey Night In Cividale. “Hat trick, questa sconosciuta.” Play.it USA. 21 maggio 2013. Web. 13-7-2013.

- “Wayne Gretzky.” The National Hockey League. n.d. Web. 19-07-2013.

Immagini

- Foto: C. Fleser 28 feb.2009 [CC-BY-2.0] Flickr/Commons

- Foto: M. A. Yoder, Detroit 21 nov. 2007 [CC-BY-2.0] Flickr

- Foto: M. Boulton, Vancouver 24-05-2011[CC-BY-SA-2.0] Flickr/Commons

- Foto: J. Teterenko, Calgary, 19 apr. 2007 [CC-BY-SA-3.0] Commons

- Youtube: user roughhousehockey, Colorado Avalanche Detroit Red Wings brawl and fights 1997 pt.1 (3:44) [fair use]

- Youtube (video citato) (4:00) [fair use]

- Youtube (video citato) (6:33) [fair use]

- Youtube (video citato) (7:10) [fair use]

- Foto: M.Miller, 9 giu. 2009 [CC-BY-SA-3.0] Commons

1 – L’Anticristo ed i suoi seguaci: dettaglio di una vetrata della chiesa di St.Marien a Francoforte, 1367

Qui sta la sapienza. Chi ha mente computi il numero della bestia;

è un numero d’uomo. Il suo numero è seicentosessantasei. Apocalisse 13 : 18

![Tugs Parra, cropped by Romeo Bravo[CC-BY-2.5] Old_US_666_New_US_491](http://www.laputa.it/wp-content/uploads/2013/07/Old_US_666_New_US_491-132x300.jpg)

2 – “U.S. Route 666”

666, ovvero dagli albori del Cristianesimo il numero che identifica il male. Evitato, temuto o invocato a seconda dei gusti, è decisamente uno dei numeri che gode, a prescindere dalla connotazione, della maggiore “fama”. Il solo nominarlo evoca forze oscure, tant’è che al Parlamento Europeo il posto numero 666 viene lasciato vuoto; negli Stati Uniti la U.S. Route 666, nota per questo come “l’autostrada del Diavolo”[1] è stata rinominata nel 2003 in Route 491 così come in Canada una Highway 666 dell’Ontario fu rinominata in Highway 658 nel 1985. Nella canzone El Diablo dei Litfiba, che ironizza sul presunto satanismo nel rock’n’roll, il numero viene citato diverse volte; The Number Of The Beast

è il titolo di una canzone nonché del relativo album degli Iron Maiden; infine per chi non crede alle coincidenze la somma dei numeri sulla roulette è 666. Esiste anche una specifica fobia, detta “hexakosioihexekontahexafobia”, di chi evita il 666. Ma cos’ha di particolare questo numero? Stando alle note sulla versione ufficiale CEI della Bibbia (ed.San Paolo), il numero indicherebbe le lettere ebraiche che compongono il nome “NRWN QSR“, Neron Qesar ovvero Nerone Cesare; tuttavia, per i curatori dell’edizione paolina, trattandosi di “numero d’uomo” va inteso come fragile, debole: ovvero non significherebbe altro che incompletezza, imperfezione e debolezza. Friedrich Engels,[2] negli Scritti sulla religione (1883), sostiene che il Libro dell’Apocalisse

altro non sarebbe che uno scritto politico anti-romano crittato numerologicamente. Infatti dato che ad ogni lettera dell’alfabeto ebraico corrisponde un numero; il “numero della Bestia” si riferirebbe o a Nerone o a Caligola, persecutori dei primi cristiani, e non ad un mostro malefico. Engels afferma inoltre che il numero 666 è… sbagliato! Il numero corretto, a suo dire, sarebbe 616.

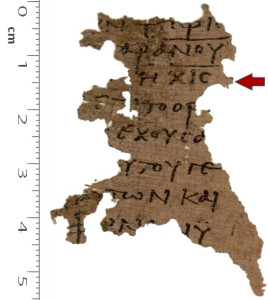

3 – Il “Papiro di Ossirinco” o “Papiro 115” (P. Oxy 4499/P115) del III sec. d.C. che riporta la versione “616” del “Numero della Bestia”.

Nel 2005, una nuova traduzione di un papiro datato circa 275 d.C. recuperato nella discarica di Ossirinco in Egitto, detto “Papiro 115” (P. Oxy 4499/P115) riporta il numero 616 anziché 666. Il papiro in questione rappresenta la più antica copia conosciuta dell’Apocalisse ed a decifrarlo è stata un équipe dell’Università di Birmingham guidata dal professor David Parker. Parker concorda con Engels sia sulla natura politica dello scritto sia sul fatto che il numero corretto della bestia, stando ai documenti, sarebbe 616. Il fatto che sia il più antico ritrovato non significa però che sia necessariamente quello corretto e la questione in realtà è aperta fin dal II secolo: nell’Adversus Haereses,[3] di Sant’Ireneo di Lione, datato circa 180 d.C. (quindi precedente di circa un secolo al “Papiro 115”) sono citati sia il “666” che il “616”, il che dimostra che entrambe le versioni fossero già circolanti nel II secolo. Ireneo dimostra però la propria preferenza per il “666” accusando una versione della Bibbia che riportava il “616” di essere «erronea e spuria». Un altro documento, il “Codice 2344”. riporta invece un’altra versione del Numero della Bestia, il 665:[4] tuttavia si tratta di un codice dell’XI secolo, relativamente recente rispetto ai primi e quindi sicuramente meno attendibile.

Cosa cambia? A livello teologico nulla, ma i superstiziosi dovrebbero lasciare in pace il caro vecchio 666 e iniziare a prendersela anche con il 616. A ben vedere però, forse a Mosca potrebbero avere qualcosa da ridire in proposito: nel 1999 la linea degli autobus 666 fu infatti ribattezzata proprio 616.

Concluso l’articolo, il notebook dell’autore non si accendeva più. I superstiziosi possono dare la colpa al “numero della bestia”, l’autore preferisce inveire contro la batteria del suddetto portatile.

4 – “Il numero della bestia è 666”, dipinto di William Blake, 1805 (Rosembach Museum and Library, Philandelphia).

Note

- [1]Weingroff, Richard F. “U.S. 666: Beast of a Highway?” Highway History. Federal Highway Administration, 18 June 2003. Web. 11 July 2013.↩

- [2]Friedrich Engels

(1820 – 1895) è stato un economista, filosofo e politico tedesco, fondatore con Carl Marx

del materialismo storico e del materialismo dialettico.↩

- [3]Adversus haereses, XXX, 1↩

- [4]Philip Comfort, Encountering the Manuscripts: An Introduction to New Testament Paleography & Textural Criticism

, Nashville:Broadman & Holdman, 2005, p.352↩

Bibliografia e fonti

- Lloyd, John e John Mitchinson. Il libro dell’ignoranza: che cosa è verità e che cosa è semplicemente una panzana? : il libro-gioco che svela le nostre false conoscenze. Torino: Einaudi, 2007.

- La Bibbia. Versione ufficiale della CEI Milano: Ed. San Paolo, 2012

Immagini

- L’Anticristo ed i suoi seguaci, dettaglio di una vetrata della chiesa di St.Marien a Francoforte

- Un cartello vicino a Monticello (Utah) indica la ex-“U.S. Route 666”, ora “U.S. Route 491 [CC-BY-2.5] Commons.

- Papiro di Ossirinco 4499/P115, Centre for the Study of Ancient Documents (UK) Commons

- “Il numero della bestia è 666”, dipinto di William Blake, 1805 (Rosembach Museum and Library, Philandelphia).

1 – Joshua Abraham Norton:

“Sua Maestà Imperiale Norton I”.

Gli Stati Uniti d’America sono una repubblica federale ma i critici della politica estera statunitense, in accezione negativa, parlano di impero americano. Ma gli Stati Uniti sono mai stati davvero un impero? Anche se autoproclamato e non riconosciuto dalle cancellerie ufficiali, un imperatore l’hanno avuto: Norton I, al secolo Joshua Abraham Norton. Nato in Inghilterra in una data non precisata che si pone tra il 1814 e il 1819, Norton crebbe in Sudafrica e si trasferì poi a San Francisco nel 1849. Dopo essersi messo in affari, con discreto successo, nel mercato immobiliare investì il proprio denaro in un fallimentare commercio di riso. Norton provò a far valere le sue ragioni in tribunale ma i giudici gli diedero torto e nel 1858 era ormai ridotto sul lastrico e lasciò per qualche mese la città. Tornato a San Francisco nel 1859 inviò a diversi quotidiani la seguente lettera:

A perentoria richiesta e desiderio di una larga maggioranza di questi Stati Uniti, io, Joshua Norton, un tempo cittadino di Algoa Bay, Capo di Buona Speranza, e oggi e per gli ultimi scorsi 9 anni e 10 mesi cittadino di San Francisco, California, dichiaro e proclamo me stesso Imperatore di questi Stati Uniti; e in virtù dell’autorità in tal modo acquisita, con la presente ordino ai rappresentati dei diversi Stati dell’unione di riunirsi in assemblea presso il Music Hall di questa città, in data primo Febbraio prossimo venturo, e lì procedere alla modifica delle leggi esistenti dell’Unione al fine di correggere i mali sotto i quali questa nazione si trova ad operare, e in tal modo ripristinare la fiducia, sia in patria che all’estero, nell’esistenza della nostra stabilità e integrità. Norton I, imperatore degli Stati Uniti.

Il direttore del San Francisco Bullettin (con intenti umoristici) decise di pubblicarla ma da quel momento Norton si comportò davvero come un imperatore. Pubblicò diversi decreti anche se è storicamente difficile distinguere quelli autentici da quelli apocrifi, pubblicati per scherzo o per polemica politica dai giornali cittadini. Stando al museo della città di San Francisco ecco un breve elenco dei decreti più famosi pubblicati da Norton I:

- 1 febbraio 1860: convoca i rappresentati dei diversi stati della federazione al Platt’s Music Hall per discutere di come cambiare le leggi per risolvere i mali della nazione;

- 16 luglio 1860: scioglie gli Stati Uniti d’America;

- 1 ottobre 1860: proibisce al Congresso di riunirsi a Washington;

- 1862: aggiunge al suo titolo di imperatore quello di Protettore del Messico;

- 12 agosto 1869: scioglie il partito democratico e quello repubblicano in quanto responsabili delle lotte di partito presenti nel regno;

- 16 dicembre 1869: ordina alla città di Sacramento di illuminare e pulire le strade ricoperte dal fango che portano alla capitale (San Francisco);

- 1 agosto 1870: viene registrato nel censimento con l’impiego di “imperatore”;

- 21 settembre 1870: ordina al Grand Hotel di fornirgli delle camere sotto pena di essere bandito;

- 23 marzo 1872: decreta la costruzione di un ponte tra Oakland e Goat Island e poi da qui a San Francisco;

- 21 settembre 1872: decreta un sondaggio per determinare se sia meglio un ponte o un tunnel per collegare Oakland a San Francisco.

2 – Un “editto” del 1879

Pura pazzia? Non proprio. Sia il ponte, sia il tunnel per collegare Oakland a San Francisco sono davvero stati costruiti nel corso del Novecento. Norton I credeva davvero di essere imperatore e come tale si comportava. Era solito indossare un uniforme blu con spalline dorate, che a quanto pare si era procurato presso l’esercito degli Stati Uniti, a cui aggiunse un bastone per darsi un tono regale. Vagava per la città dispensando con discrezione e senza mai essere d’intralcio i suoi consigli e le sue idee per il governo della città. Il 21 gennaio 1867 un poliziotto, sentendo i suoi proclami, decise di arrestarlo per curare i suoi disturbi mentali. Il clamore che seguì il suo arresto, con tanto di articoli sulla stampa, indusse il capo della polizia di San Francisco, Patrick Crowley, a rilasciarlo porgendo le formali scuse della Polizia. Nell’ordine di rilascio Crowley scrisse:

Mister Norton non ha versato sangue, non ha derubato nessuno e non ha depredato alcun paese, e questo è più di quanto si possa dire di molti suoi colleghi di stirpe reale.

Dopo quell’episodio tutti i poliziotti di San Francisco cominciarono a fare il saluto all’imperatore Norton I ogni volta che lo incrociavano per strada. Si narra che diverse volte Norton I intervenne per sedare le rivolte anticinesi che si ebbero in alcuni quartieri di San Francisco. L’imperatore, che viveva in assoluta povertà, iniziò anche a stampare proprie banconote per pagare i debiti, che venivano regolarmente accettate.

3 – Una cambiale da dieci dollari emessa da Norton I (1879)

4 – Norton I in “posa regale”

Quando ormai la sua divisa era diventata logora e malconcia, il San Francisco Board of Supervisors gli donò una nuova veste regale; Norton I ringraziò i supervisori concedendo ad ognuno di loro una “patente di nobiltà in perpetuo”. Diversi ristoranti, anche tra i migliori della città, concedevano all’imperatore di pranzare gratuitamente mostrando anche un “sigillo imperiale” d’approvazione che risultò essere un’ottima pubblicità; non c’era spettacolo teatrale o musicale a San Francisco che non riservasse un posto per Sua Maestà. La sera dell’8 gennaio 1880, di ritorno da una conferenza all’Accademia californiana di scienze naturali, Norton I ebbe un malore e morì in strada. Il giorno dopo tutti i giornali cittadini commemorarono la sua scomparsa e il 10 Gennaio 1880 furono tenuti i funerali organizzati dal Pacific Club, un’associazione di imprenditori di San Francisco, a cui si stima parteciparono diecimila persone, di ogni ceto e classe sociale, per un corteo funebre lungo due miglia. Alla sua figura si ispirò Mark Twain per il personaggio del Re nel libro Le avventure di Huckleberry Finn; lo stesso Twain scrisse un epitaffio nel 1865 per la scomparsa di Bummer, uno dei due fedeli cani dell’imperatore. A Norton I è inoltre dedicato un episodio della serie a fumetti Sandman

di Neil Gaiman

. Sulla salute mentale di Norton si è parecchio scritto e discusso; ognuno può liberamente decidere se considerarlo un pazzo o un sognatore esagerato. Resta indubitabile tuttavia che un’intera città come San Francisco, anziché emarginare un suo concittadino, preferì trattare Joshua Abraham Norton come un imperatore, non importa se autoproclamato. ∎

Tributi a Norton I

L’Imperatore continua tutt’oggi a ricevere numerosi tributi dalla cultura popolare. Solo per citarne alcuni, a Los Angeles è esistita una casa discografica chiamata “Emperor Norton Records”[1], attiva dal 1996 al 2007 nel campo della musica elettronica e dance internazionale,[2] per restare nel mondo della musica troviamo la Emperor Norton’s Stationary Marching Band,[3] jazz band ispirata allo stile steampunk, o i Sons of Emperor Norton,

[4] un gruppo country-blues di San Francisco. “Emperor Norton Award” è anche un premio letterario dell’area di San Francisco indetto dalla casa editrice Tachyon Publication che premia annualmente «libri di straordinaria inventiva e creatività senza i vincoli della misera ragione»[5] Il personaggio dell’Imperatore di San Francisco nel romanzo Un lavoro sporco

di Christopher Moore

(LIT, 2012) è chiaramente ispirato all’Imperatore Norton.

Note

- [1]“Emperor Norton Records” su Discogs.↩

- [2]pubblicava artisti come Money Mark, gli olandesi Arling & Camerono il synthpop giapponese dei Fantastic Plastic Machine e di Takako Minekawa, ma anche la colonna sonora del film Lost In Translation – L’amore tradotto.↩

- [3]Emperor Norton’s Stationary Marching Band: sito ufficiale↩

- [4]Sons of Emperor Norton: sito ufficiale↩

- [5]“About the Emperor Norton Awards.” Locus Online: The Website of The Magazine of the Science Fiction & Fantasy Field. Web.↩

Bibliografia e fonti

- Cowan, Robert Ernest. Norton I, Emperor of the United States and Protector of Mexico: Joshua A. Norton, 1819-1880. San Francisco: California Historical Society, 1923.

- Moylan, Peter. “Emperor Norton.”Encyclopedia of San Francisco. San Francisco Museum & Historical Society, n.d. Web.

- “Norton I, Emperor of the UnitedStates.” The Museum of the City of San Francisco. Museum of the City of San Francisco, n.d. Web.