1 – Ronald Reagan in Piazza Rossa (Mosca) il 31 maggio 1988 stringe la mano ad un ragazzino: dietro di lui Mikhail Gorbachev. Secondo la leggenda l’uomo con la fotocamera all’estrema sinistra, apparentemente un turista, sarebbe il giovane Vladimir Putin, che all’epoca era già nel KGB. Il Cremlino ha però smentito che si tratti di Putin (cfr), anche se è comunque possibile che si trattasse di un agente del KGB.

Nel maggio 1987 l’auto che trasportava il segretario generale del partito comunista sovietico verso la Casa Bianca si fermò sulla Pennsylvania Avenue. Michail Sergeevič Gorbačëv scese dall’auto e iniziò a stringere le mani alla folla. Nell’incontro successivo tra Gorbačëv e Reagan, tenutosi a Mosca, fu invece il presidente americano ad aggirarsi liberamente tra la folla della Piazza Rossa. Quelle immagini così semplici, unite ai colloqui per gli accordi sulle riduzioni dell’arsenale atomico delle due potenze, ebbero il potere di far venire meno, in entrambe le popolazioni, la paura del grande nemico della guerra fredda. Tra i due leader si instaurò un rapporto di sincera stima e amicizia, tanto che Reagan da Gorbačëv aveva appreso un proverbio russo che amava ripetere ogni volta che s’incontravano: «doveryai, no proveryai»[1] ovvero «fidati, ma controlla». Al di là della battuta infatti gli Stati Uniti continuavano a temere e a controllare l’Unione Sovietica , e lo avrebbero fatto fino alla fine. In assenza del conflitto aperto tra le due potenze, gli scontri diretti nella guerra fredda si ebbero nella propaganda, nella corsa agli armamenti ed in quella allo spazio; in tutto questo, naturalmente, le due parti si spiavano a vicenda in continuazione e una parte consistente di questa attività si svolse nelle profondità dell’oceano. Fare in questa sede una storia generale di un conflitto durato oltre mezzo secolo, ed in particolare dello spionaggio, sarebbe impossibile: vi proponiamo invece alcuni aneddoti che ci hanno particolarmente colpito per l’involontaria comicità. Non va però dimenticato che la guerra fredda ha purtroppo comportato anche operazioni molto discutibili, come ad esempio quelle di tipo “stay-behind”[2] che nell’ambito della “strategia della tensione” colpirono anche ignari civili in diverse parti d’Europa; oppure la guerra in Vietnam e il colpo di stato di Pinochet. Lungi quindi dal voler fare un’apologia della guerra fredda, vogliamo invece raccontare semplicemente alcuni episodi di “storia insolita”.

Inseguimento sotto i mari

2 – Il USS Gudgeon (SS-567) negli anni ’70.

Nel 1957 il sottomarino diesel USS Gudgeon (SS-567) salpò dal porto giapponese di Yokosuka e si diresse nelle acque della base navale sovietica di Vladivostok, la più importante del Pacifico, per una missione di spionaggio. All’epoca i sovietici rivendicavano come limite delle acque territoriali le 12 miglia dalla costa ma il Gudgeon silenziosamente si inoltrò nelle acque russe, infrangendo anche il limite delle 3 miglia riconosciuto dagli U.S.A, posizionandosi ad intercettare ed ascoltare le comunicazioni militari. Ogni notte poi si allontanava di circa 20 miglia per azionare i motori diesel e lo snorkel[3] in modo da ricaricare le batterie ed effettuare il ricambio d’aria. Per giorni il sottomarino si mosse silenziosamente avanti e indietro nelle acque sovietiche, captando più informazioni possibili. Lunedì 19 agosto però, intorno alle 17, qualcosa andò storto e nel sottomarino risuonò l’allarme del “tutti ai posti di combattimento”: il Gudgeon era stato scoperto. Le navi sovietiche iniziarono a bombardare con il sonar il sottomarino americano, un modo per dire «sappiamo dove siete», mentre il capitano del sottomarino le provava tutte per scampare silenziosamente alla caccia. Il Gudgeon aveva però un grosso problema: le batterie erano ad un livello basso e l’aria iniziava ad essere viziata ma attivare i motori o lo snorkel avrebbe significato una facile individuazione. Tutta l’attrezzatura non strettamente necessaria fu spenta, mentre l’alto livello di anidride carbonica iniziava a provocare i primi malesseri all’equipaggio. I sommergibilisti americani stavano quindi imprecando contro Charlie Brown[4] quando i sovietici alzarono l’asticella della caccia: lanciarono delle piccole bombe di profondità volte a mettere maggiore pressione agli americani senza danneggiarli. Le misure di evasione messe in atto dagli americani sembravano essere vane, mentre l’equipaggio tentava disperatamente di ridurre il livello troppo alto di anidride carbonica. Quarantotto ore dopo la situazione era immutata e il Gudgeon tentò la manovra estrema: riemergere in superficie, attivare i motori e lo snorkel e lanciare l’S.O.S; nonappena il sottomarino emerse però le navi sovietiche gli furono addosso, costringendolo ad un rapida immersione. Il tentativo era fallito, l’aria introdotta non era sufficiente e l’SOS non era stato trasmesso. Fu allora che il capitano Bessac capì che non sarebbe mai riuscito a fuggire all’inseguimento, ma non per questo era intenzionato a farsi catturare: diede l’ordine di aprire tutti i portelli dei siluri, sapendo che i sovietici lo avrebbero udito,[5] e distribuì delle pistole agli ufficiali, mentre le spie a bordo si preparavano a distruggere tutti i documenti in caso di abbordaggio. Alla fine il Gudgeon emerse attivando immediatamente tutti e tre i rumorosi motori diesel e lo snorkel, un “S.O.S.” fu trasmesso in chiaro. Il capitano Bessac si diresse sul ponte insieme ad un ufficiale segnalatore e vide che gli inseguitori nel frattempo erano rimasti indietro e avevano anche ridotto la flotta a tre piccole navi. I sovietici trasmisero in codice Morse la richiesta d’identificazione: gli americani risposero chiedendo a loro volta ai sovietici di identificarsi. I russi risposero con «URSS» mentre gli americano ritrasmisero «USN. Stiamo andando in Giappone». I sovietici intimarono quindi al Gudgeon di rimettersi in rotta verso il Giappone e abbandonare le acque sovietiche. Aggiunsero però una cosa che divertì molto il segnalatore americano: «Grazie per l’esercitazione ASW[6]». La “sconfitta” del Gudgeon non piacque ai vertici della marina statunitense. L’ammiraglio Jerauld Wright incorniciò sulla porta del suo ufficio un particolare manifesto, in cui dichiarava che avrebbe donato una cassa di “Jack Daniels Old No. 7” al primo comandante che fosse riuscito a bloccare per sfinimento un sommergibile «non statunitense o non riconosciuto come amico». Nel maggio del 1959 la cassa di whiskey del Tennessee andò al capitano Theodore F. Davis, comandante del USS Grenadier (SS-525), che costrinse all’emersione un sottomarino sovietico nelle acque dell’Islanda.

Il “trucco” del K-3

3 – Il sottomarino nucleare K-3 Leninsky Komsomol

Nel 1962 la Marina sovietica subiva le continue pressioni del leader Chruščëv. Era infatti forte desiderio di Chruščëv che i sottomarini nucleari sovietici fossero in grado di lanciare missili balistici in immersione. Alla fine la Marina lo accontentò facendogli assistere al tanto sospirato lancio del missile da parte del K-3 Leninsky Komsomol, un sottomarino appena tornato da una prima e gloriosa attraversata del Polo Nord. Il leader sovietico ne fu talmente contento da assegnare una ricompensa per l’equipaggio, ignorando di essere stato in qualche modo ingannato con un trucco da illusionisti: la Marina sovietica non era ancora in grado di compiere un lancio simile con i sottomarini nucleari, ma pur di non deludere il leader i comandanti militari posizionarono un sottomarino diesel, classe “Golf”, accanto al K-3. Occultato alla vista di Chruščëv e nel pieno anonimato il sottomarino diesel effettuò un lancio impeccabile.

Il nemico ti ascolta

Nell’estate del 1971 il sottomarino USN Halibut (SSGN-587), riadattato per le missioni speciali grazie al particolare scafo con cui era stato progettato, ricevette una missione che sembrava folle: avrebbe navigato fino alle acque del Mare di Ohotsk, alla ricerca di un cavo telefonico sottomarino utilizzato dall’esercito sovietico. La missione fu un successo clamoroso e l’equipaggio dell’Halibut posò degli apparecchi atti ad intercettare le comunicazioni: era l’operazione “Ivy Bell”. I dispositivi, detti taps[7] però avevano bisogno di essere periodicamente sostituiti, per cui ci furono diverse missioni statunitensi con altri sottomarini per recuperare gli apparecchi. L’idea era così geniale che gli americani ripeterono con successo la missione nel Mare di Barents, al fine di spiare le comunicazioni della potente Flotta del Nord sovietica[8]. Nel Mediterraneo invece gli americani, sempre negli anni Settanta, trovarono un cavo telefonico ma non era quello che si aspettavano. Temendo infatti che i sovietici stessero posizionando una rete simile al SOSUS[9] inviarono diversi sottomarini, in diverse missioni, al fine di distruggerla, senza però riuscirci. Quando alla fine riuscirono ad avvicinarsi al cavo, scoprirono che non era altro che un cavo telefonico italiano abbandonato dai tempi della seconda guerra mondiale. Nel 1981 i sovietici, informati dal loro spionaggio, si recarono nelle acque del Mare di Ohotsk e recuperarono gli apparecchi di registrazione. Una volta aperti non ebbero dubbi su a chi appartenessero: all’interno vi era infatti la scritta «proprietà del governo degli Stati Uniti». A fornire l’informazione ai sovietici era stato un ex-sommergibilista americano, John A. Walker Jr che nel 1985 fu arrestato dall’FBI. L’inchiesta sconvolse gli americani: Walker aveva infatti fornito ai sovietici, in cambio di denaro, una marea di informazioni preziose tanto da aver azzerato il vantaggio statunitense. Gli americani per anni avevano impiegato non poche risorse umane e finanziarie in ricerca e sviluppo, rischiando anche la vita degli uomini a bordo dei sottomarini per ottenere tutte quelle informazioni sul nemico; ai sovietici invece era bastato un milione di dollari per avere un’efficientissima e insospettabile rete spionistica al proprio servizio.

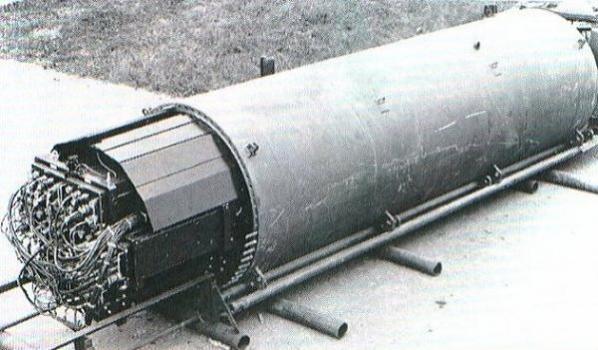

4 – Uno dei dispositivi di intercettazione (“wire taps”) dell’operazione “Ivy Bell”.

E adesso qualcosa di estremamente difficile e completamente inutile

5 – Il sottomarino sovietico K-129.

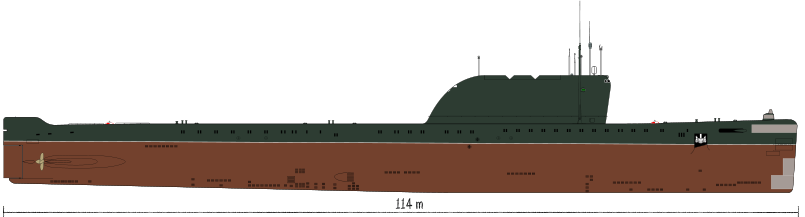

Il K-129, un sottomarino sovietico classe “Golf II” (629A per i sovietici), alimentato da motori diesel ed armato di missili balistici con testata nucleare, salpò dalla Kamčatka nel febbraio del 1968 per una missione di pattugliamento nel Pacifico. Ad aprile però le comunicazioni dal sottomarino cessarono di colpo, senza che al Comando avessero idea di cosa fosse successo e di dove cercarlo. I sovietici avviarono senza successo una missione di ricerca in lungo e in largo. Gli americani, venuti a conoscenza della notizia, inviarono in missione il sottomarino Halibut che riuscì nell’impresa di individuare i resti del sottomarino sovietico, adagiati a cinquemila metri di profondità circa 2770 chilometri a nord-ovest delle Hawaii. L’intelligence americana una volta venuta in possesso delle foto del relitto decise per una missione impossibile: tentare di recuperare per intero il sottomarino. A quanto pare la U.S. Navy avanzò non pochi dubbi sulla fattibilità e utilità del progetto, i sottomarini Golf II erano di fatto obsoleti, ma la CIA insistette per il recupero, dando così vita al progetto AZORIAN (Azzorre).

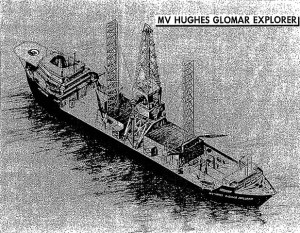

6 – La Glomar Explorer di Hughes in un’illustrazione tratta dal fascicolo segreto della NSA sul “Project Azorian”.

All’eccentrico miliardario Howard Hughes, la cui figura ha ispirato a Martin Scorsese il film The Aviator (2004), fu commissionata una nave per il recupero: la USNS Glomar Explorer. Per camuffare il vero scopo della nave fu inventata la storia che Hughes intendeva entrare nel mercato dei noduli di manganese e che il tutto era ricoperto dalla massima segretezza per via delle note tendenze paranoidi di Hughes. Quando nel 1974 la nave fu pronta per la missione il primo tentativo si rilevò un completo fallimento. Il K-129, pesante cinquemila tonnellate, era ancora a 3600 metri di profondità quando tre delle grandi pinze della Glomar Explorer cedettero: il relitto si schiantò nuovamente sul fondale sgretolandosi. Fu quindi recuperato solo un pezzo dello scafo, privo di interesse per l’intelligence, in cui furono ritrovati i corpi di sei marinai sovietici. Nel mentre erano in corso i preparativi per un secondo tentativo di recupero, la stampa americana aveva pubblicato in prima pagina alcune rivelazioni sul progetto anche se col nome di “Progetto Jennifer”. I vertici statunitensi tentarono di calmare le acque e nascondere il secondo tentativo in atto. Curiosamente, le autorità sovietiche stavano freneticamente inviando messaggi agli americani pregandoli di tenere nascosta la notizia: per loro infatti era fonte di non poco imbarazzo aver perso il sottomarino, con le famiglie delle vittime che erano ancora in attesa di sapere il destino occorso ai lori parenti. Se poi aggiungiamo che gli americani erano riusciti non solo a trovarlo prima dei russi, ma lo stavano anche recuperando e che, a maggior onta, l’intelligence sovietica avrebbe appreso il tutto dai giornali americani,[10] si può comprendere quanto la questione fosse scottante per Mosca. L’amministrazione americana si trincerò dietro un “no comment” e annullò qualsiasi nuovo tentativo di recupero. La Glomar Explorer rimase inutilizzata per anni fino a quando, nel 1990, fu acquistata da una compagnia petrolifera e riadattata all’esplorazione di idrocarburi e alla trivellazione. Si stima che il progetto AZORIAN sia costato tra i 350 e i 500 milioni di dollari dell’epoca[11] Ai sei marinai sovietici fu data sepoltura in mare con cerimonia ufficiale a bordo della Glomar Explorer; il video della cerimonia fu poi consegnato al presidente russo Boris Eltsin nel 1992. La televisione russa trasmise quelle immagini,[12] e non fu poca la commozione tra i parenti delle vittime nel vedere come il “grande nemico” avesse trattato con tanto rispetto i loro caduti.

7 – La gigantesca Glomar Explorer al porto di Long Beach nel 1976, due anni dopo il tentativo di recupero del K-129.

Storie di fantasmi

8 – La spia russa Anna Chapman, vero nome Anna Vasil’yevna Kushchyenko, al momento dell’arresto (giugno 2010).

Per cinquant’anni Stati Uniti e Unione Sovietica si erano fronteggiati nel timore che “l’altro” avesse in mente di sferrare il primo attacco. Questo sforzo “bellico” però ad un certo punto divenne insostenibile per l’Unione Sovietica e a nulla valse il programma di riforme avanzato da Gorbačëv: il 26 Dicembre del 1991 l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche cessava di esistere. Certi vizi però sono duri a morire. Nel 2010 l’FBI portò a termine l’operazione “Ghost Stories” arrestando 10 spie russe sotto copertura sul territorio americano. Obiettivo degli agenti russi era tentare di identificare amici e conoscenti vulnerabili e cooptare persone che avrebbero potuto ricoprire ruoli di potere o influenza. Questa tattica, nota come “Cambridge Five”, era stata usata con successo negli anni Trenta in Gran Bretagna, per la precisione all’Università di Cambridge, e permise di reclutare la famosa spia Kim Philby. L’operazione “Ghost Stories” ha anche ispirato la concezione della serie televisiva The Americans, che è stata però ambientata durante la guerra fredda[13]. L’Unione Sovietica non esiste più, la guerra fredda sarà anche acqua passata ma la sfida tra i servizi segreti statunitensi e quelli russi va avanti: il punteggio della partita ci resta però ignoto. ∎

New York, 6 maggio 2010: la (ora ex) spia russa Anna Chapman viene incontrata in uno Starbucks di Manhattan da un agente dell’FBI sotto copertura che si finge un “collega”. Lei accetta un passaporto falso da inoltrare ad un’altra spia, ed in questo modo viene “incastrata” dall’FBI. Arrestata insieme ad altri nove agenti russi, viene espulsa dagli Stati Uniti. Ora è una celebre modella in Russia. (FBI/Youtube)

2011: la ex-spia in un servizio fotografico a Mosca (© Andrey Rudakov/Bloomberg).

The Fletcher Memorial Home, Pink Floyd (dall’album The Final Cut

, 1983).

Note

- [1]In cirillico: Доверяй, но проверяй.↩

- [2]In Italia faceva parte di questa tipologia l’Organizzazione Gladio.↩

- [3]Lo snorkel è fondamentalmente un tubo retrattile necessario al ricambio d’aria.↩

- [4]Nomignolo affibbiato dai marinai americani ai sovietici.↩

- [5]L’idrofono, strumento indispensabile nella guerra sottomarina, consentiva di riconoscere l’apertura del vano siluri intercettandone il rumore prodotto e propagato attraverso l’acqua. Identificare questo suono significava sapere che un sottomarino si preparava a sparare e quindi guadagnare secondi preziosi per adottare eventuali contromisure. Per contro i sottomarini, sapendo di essere uditi, spesso aprivano i vani di lancio solo per lanciare un “avvertimento” ed esercitare una pressione psicologica sugli avversari, pur correndo il rischio di scatenare una reazione aggressiva.↩

- [6]ASW: Anti-Submarine warfare.↩

- [7]Da wire tapping, termine che indica l’intercettazione di comunicazioni via cavo.↩

- [8]La rinomata “Flotta del Nord Bandiera Rossa” (Red Banner Northern Fleet), così ribattezzata in seguito al conferimento della prestigiosa onoreficenza militare dell’Ordine della Bandiera Rossa.↩

- [9]Sound Surveillance System, ovvero un sistema di sorveglianza per l’intercettazione di sottomarini.↩

- [10]In realtà alcuni agenti sovietici avevano avvertito i propri superiori del progetto in atto senza però essere creduti.↩

- [11]Più o meno tra i 700 milioni e il miliardo di dollari attuali (2014).↩

- [12]Il filmato è visionabile su Youtbe.↩

- [13]La serie è ambientata negli anni Ottanta subito dopo l’elezione di Reagan alla presidenza.↩

Bibliografia e fonti

- Sontag, Sherry, Christopher Drew. Immersione rapida. La storia segreta dello spionaggio sottomarino

. Milano: Il Saggiatore, 2010.

- CIA/NSA. “Project Azorian Released Files 01-04-2010.” The National Security Archive. George Washington University, 10 Apr. 2010. Web. 8-6-2014.

- “Project AZORIAN.” Central Intelligence Agency. 21 Nov. 2012. Web. 8-7-2014.

- “Ghost Stories. Inside the Russian Spy Case.” Federal Bureau of Investigation, 31 Ott. 2011. Web. 8-7-2014.

- “When Putin met Reagan.” Iconic Photos. Web. 8-7-2014.

Immagini

- Pete Souza, 31-5-1988 [PD] Commons/Iconic Photos;

- US Navy Ric Hedman TN(SS) [PD] Commons;

- data e autore sconosciuti [PD] Commons;

- (probabilmente) foto della Marina militare sovietica, data e autore sconosciuti;

- CIA, c.a 1968 [PD] CIA Museum Collection;

- da Project Azorian Released Files 01-04-2010, pag. 21. (cit.);

- Tequask, 13-6-1976, Long Beach [CC-BY-SA 3.0] Commons;

- U.S. Marshal Service, giugno 2010 [PD] Commons.

1 – Il K-19.

Nel novembre del 1957 gli Stati Uniti avevano ultimato la chiglia di quello che sarebbe diventato il sottomarino USS George Washington, il primo sottomarino a propulsione nucleare dotato di missili balistici atomici. L’Unione Sovietica era indietro e il suo leader Nikita Chruščëv non ne voleva sapere di concedere un tale vantaggio strategico agli USA: bisognava fare presto e a tutti i costi nonostante i dubbi della marina militare. L’URSS infatti aveva già avviato nel 1955 la costruzione dei sottomarini a propulsione nucleare con il K-3 Leninskij Komsomol, primo sottomarino della classe “Progetto 627” (per la NATO classe “November”[1]) entrato in servizio nel luglio del 1958, ma oltre ai diversi problemi tecnici non erano in grado di lanciare i missili balistici. I sovietici idearono quindi la classe “Progetto 658” (per la NATO classe “Hotel”) riprendendo la tecnica del Progetto 627 su cui innestare la capacità di lancio di missili balistici come i sottomarini a propulsione diesel della classe “Progetto 629” (per la NATO classe “Golf”).

2 – Il K-19 era un sottomarino nucleare “classe 658”, “Hotel I” per la NATO.

Il 17 ottobre 1958 era così pronta la chiglia del sottomarino sovietico che avrebbe pareggiato i conti con lo USS George Washington: il K-19. Il sottomarino non ebbe fortuna fin dalla fase di costruzione nei cantieri di Murmansk: due uomini perirono in un incendio, sei donne rimasero soffocate dai fumi mentre applicavano l’isolante, un elettricista morì schiacciato da una copertura per i tubi dei missili, un ingegnere morì cadendo tra due compartimenti. Una volta completato lo scafo venne approntata la cerimonia per il varo previsto per l’8 aprile 1959. La cerimonia prevedeva che fosse un uomo (e non come da tradizione una donna) ad effettuare il lancio: la bottiglia però rimbalzò sullo scafo senza rompersi e per i marinai presenti l’antica credenza indicava un cattivo auspicio. Il sottomarino presentò diversi malfunzionamenti fin dai primi test in acqua tra il luglio e il novembre del 1960. Durante uno di questi test mentre il sottomarino navigava alla massima profondità operativa, circa 300 metri, il vano del reattore fu inondato da un perdita d’acqua causata da una guarnizione sostituita in modo non corretto; il capitano Nikolai Vladimirovich Zateyev diede l’ordine di svuotare tutte le zavorre e il sottomarino riuscì a riemergere su un lato. Zateyev era stato designato capitano del K-19 mentre il sottomarino era ancora in costruzione e -come tanti altri ufficiali della Marina- nutriva molti dubbi sull’opportunità di una produzione di sottomarini così frettolosa. Seppure dell’opinione che il K-19 non fosse adatto al combattimento, si impegnò in ogni caso a formare un equipaggio esperto e pronto al combattimento per tenere alto il prestigio della Flotta del Nord, insignita dell’ordine della Bandiera Rossa.[2]

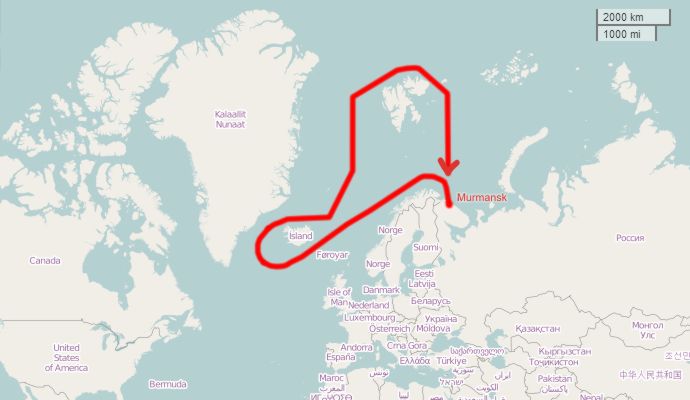

3 – Il percorso del K-19 nella prima tragica missione

Ultimati i test il K-19 intraprese con 139 uomini a bordo (tra cui il Vasilij Aleksandrovič Archipov che l’anno successivo si sarebbe imbarcato sul B-59 per l’operazione Kama) la sua prima missione il 18 giugno 1961: un wargame[3] in cui farà la parte di un sottomarino americano. La missione prevedeva che il K-19 arrivasse prima nell’Oceano Atlantico senza farsi scoprire dalle forze NATO e poi, una volta ricevuto il segnale da Mosca, navigasse sotto il ghiaccio polare fino ad arrivare nel mare di Barents, dove avrebbe dovuto simulare un attacco missilistico all’Unione Sovietica. Le prime due settimane della missione furono tranquille, il K-19 raggiunse la Groenlandia e tutto l’equipaggio festeggiò il trentacinquesimo compleanno del capitano Zatayev con gelato e doppia razione di vino, in attesa dell’ordine di partenza dal comando di Mosca. Il 4 luglio 1961, alle 4:15 del mattino mentre il K-19 navigava a centosessanta chilometri al largo dell’isola norvegese di Jan Mayen, scattò l’allarme: la pressione dell’acqua nel circuito del reattore di dritta era pari a zero. Il sistema di raffreddamento non funzionava più e la temperatura delle barre di combustibile nucleare rischiò di salire senza controllo. La situazione era da incubo: il sottomarino si trovava a duemila quattrocento chilometri dalla base, rischiava di esplodere e non c’erano procedure conosciute per una situazione del genere. Il capitano ordinò di emergere in superficie per chiedere aiuto a Mosca, ma l’antenna radio non funzionava. Zatayev, insieme ad altri, aveva più volte fatto pressioni per l’installazione di sistemi di raffreddamento secondari proprio per scongiurare una situazione del genere e ora, perfida ironia della sorte, lui e il suo equipaggio dovevano cavarsela da soli in qualche modo. Purtroppo non c’era altro modo che entrare nel vano del reattore, detto anche la “bocca del boa”, con il rischio di esporsi ad una dose letale di radiazioni e riparare il guasto convogliando l’acqua potabile di scorta per l’equipaggio. Otto uomini guidati dal comandante di manovra Yuriy Povstyev si offrirono volontari per alternarsi nelle riparazioni. L’aria, il vapore, la pozza d’acqua, qualsiasi cosa dentro la bocca del boa emanava radiazioni letali ma i marinai vi rimasero per due ore finché, proprio quando la temperatura delle barre di combustibile aveva ormai toccato il punto di fusione, l’improvvisato e disperato sistema di raffreddamento cominciò a funzionare. Il pericolo di esplosione fu scongiurato ma tutto l’equipaggio del K-19 era ancora in pericolo per via del diffondersi delle radiazioni a tutto il sottomarino. Il capitano Zatayev era consapevole che non potevano navigare in quelle condizioni fino alla base nella Baia di Kola. Due ufficiali suggerirono a Zatayev la possibilità di abbandonare la nave ma il capitano non ne volle sapere e decise di correre un rischio: far rotta verso sud, nella speranza di ricongiungersi agli altri mezzi coinvolti nella simulazione che avrebbero dovuto trovarsi ancora in quelle acque. Zatayev ordinò inoltre di dare una razione di liquore a tutti i marinai perché convinto che l’alcool potesse avere un effetto sull’assorbimento delle radiazioni: pensò che in fondo, anche se così non fosse, un po’ di “coraggio liquido” all’equipaggio non avrebbe fatto male. Dopo circa otto ore di navigazione il K-19 non aveva ancora incontrato navi amiche e a Zatayev non restò che ordinare di invertire la rotta verso nord. Poco dopo il cambio di rotta il K-19 avvistò il sottomarino S-270: era la salvezza. Zatayev salì sul S-270 e contattò Mosca; tranne 60 uomini essenziali per le manovre del K-19 tutti gli altri membri dell’equipaggio furono evacuati; non avendo mezzi e conoscenze adeguate per soccorrere gli uomini gravemente avvelenati dalle radiazioni i loro colleghi del S-270 provarono a de-contaminarli con l’acqua bollente. Il K-19 tuttavia era troppo pesante per essere rimorchiato dal solo S-270 e altri due sottomarini, lo S-159 e lo S-268, giunsero per trainarlo fino a Murmansk. Con l’arrivo degli altri due sottomarini il K-19 venne evacuato del tutto e il capitano Zatayev fu l’ultimo a lasciare la nave. Nell’operazione di salvataggio furono coinvolte altre navi sovietiche e alla fine l’equipaggio e il K-19 arrivano a Polyarnyy, sul fiordo di Murmansk, rispettivamente il 9 e il 10 luglio 1961.

Polyarnyy, sul fiordo di Murmansk, dove fu riparato il K-19.

Una volta attraccato il K-19 con le sue radiazioni contaminò tutto quello che c’era nel raggio di 700 metri. A seguito della dose letale di radiazioni gli otto uomini che lavorarono al reattore morirono in pochi giorni.[4] Altri quattordici uomini morirono nel giro di due anni. Tutti gli altri centodiciassette uomini ebbero diverse malattie legate alle radiazioni. L’inchiesta avviata dalle autorità sovietiche sollevò Zatayev e il suo equipaggio da ogni responsabilità; l’incidente fu coperto dal segreto di stato e per questa ragione le motivazioni delle onorificenze, che furono date ad alcuni membri ma non a tutti, risultarono generiche. Una volta decontaminato e riparato il K-19, ribattezzato Hiroshima[5] dai marinai, tornò nuovamente in servizio nel 1964. Il sottomarino ebbe però altri incidenti:

- nel novembre del 1969, mentre era in navigazione, ebbe una collisione con il sottomarino americano USS Gato che lo stava pedinando;

- nel febbraio del 1972 una perdita idraulica causò un grave incendio che costò la vita a ventotto uomini;

- negli anni successivi scoppiarono altri due incendi ma senza causare vittime.

Note

- [1]I veri nomi dei veicoli o armamenti sovietici erano spesso sconosciuti per motivi di segretezza, o quando anche fossero conosciuti potevano rappresentare un problema per la pronuncia, ostica ad un anglofono. Per questo motivo la NATO usava ribattezzare tutti i mezzi a disposizione del nemico con “nomi in codice” (NATO report name) facili da pronunciare in inglese. Ciò preveniva anche fraintendimenti nelle comunicazioni.↩

- [2]La “Flotta del Nord” (in russo: Северный флот, Severnyj flot) è una delle cinque flotte della Marina Sovietica, la stessa a cui apparteneva il B-59. La flotta è stata insignita dell’ordine della Bandiera Rossa e pertanto poteva fregiarsi del titolo nel nome, che diventava così “Flotta del Nord Bandiera Rossa” (Red Banner Northern Fleet). La sola squadra di sommergibili della Flotta del Nord era invece insignita anche dell’ordine di Ushakov.↩

- [3]Wargame: esercitazione militare. Così sono definite, in inglese americano, le esercitazioni che prevedevano lo scontro simulato tra due squadre.↩

- [4]Per gli autori del libro Immersione rapida (op. cit.)

i marinai sono stati sepolti in bare di piombo.↩

- [5]Con riferimento alla prima bomba atomica sganciata sulla città giapponese di Hiroshima nel 1945; l’incidente di Černobyl’ (1986) non era ancora avvenuto.↩

Bibliografia e fonti

Sontag, Sherry, Christopher Drew. Immersione rapida. La storia segreta dello spionaggio sottomarino. Milano: Il Saggiatore, 2010.

- Polmar, Norman, and Kenneth J. Moore. Cold War Submarines: The Design And Construction Of U.S. And Soviet Subarines

. Washington, D.C: Potomac Books, Inc., 2004.

- Polmar, Norman. The Naval Institute Guide to the Soviet Navy

. 5th ed. Annapolis, Md: Naval Institute Press, 1991.

- Roberts, Priscilla Mary. Cuban Missile Crisis: The Essential Reference Guide

. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 2012.

- “K-19 and other subs in peril.” National Geographic. Web. 25-1-2014.

- “Nuclear powere ballistic missile submarines – Project 658.” Russian-Ships.info. Web. 25-1-2014.

Immagini

- Foto: U.S. Navy [PD].

- Mike 1979 Russia [CC-BY-SA-3.0] da Commons.

- © S.Dell’Acqua/Collaboratori di OpenStreetMap [CC-BY-SA 2.0]

1 – Baia di Kola, o Golfo di Murmansk. Da qui partirono i sottomarini dell’operazione Kama nel 1962.

(foto: 2009, © V. Lobanov CC-BY-3.0)

1962: il nome in codice dell’operazione è “Kama”, come un affluente del Volga. Vasilij Aleksandrovič Archipov si trovava però nel fiordo di Murmansk, sul mare di Barents, ed era il secondo in comando del sottomarino B-59, del 4° Bandiera Rossa, facente parte del prestigioso squadrone di sommergibili della Flotta del Nord sovietica (squadrone tra l’altro insignito dell’Ordine di Ushakov). La missione era talmente segreta che anziché partire dal porto militare di Poljarnyj, base del 4° Bandiera Rossa, la partenza avvenne da Sayda-Guba che all’epoca era un piccolo porto di pescatori. Il sottomarino B-59 è stato varato nel 1960 ma non era proprio tecnicamente all’avanguardia, trattandosi fondamentalmente di un sommergibile diesel derivato dagli U-Boot tedeschi della seconda guerra mondiale mentre nel 1960 i sommergibili nucleari erano già diventati realtà. Il B-59 non era solo nel piccolo porto, insieme ad esso ci sono altri sommergibili del tipo “Progetto 641” o, come li chiamava la NATO, “classe Foxtrot”: il B-4, il B-36 e il B-140. Caratteristica di questi sottomarini è la stazza, tanto che la B sta per Bolshoi, in russo “grande”. Vasilij alla partenza non sapeva ancora che missione sarebbe stata affidata loro perché gli ordini erano di aprire le buste sigillate solo una volta al largo; sapeva solo che le comunicazioni sarebbero state vietate sia tra i sommergibili della piccola flotta e il Comando di Mosca sia anche tra di loro durante tutta la missione al fine di mantenere la totale segretezza.

Partenza e destinazione dei sottomarini dell’operazione Kama: da Sayda-Guba sul fiordo di Murmansk (Russia) a Cuba.

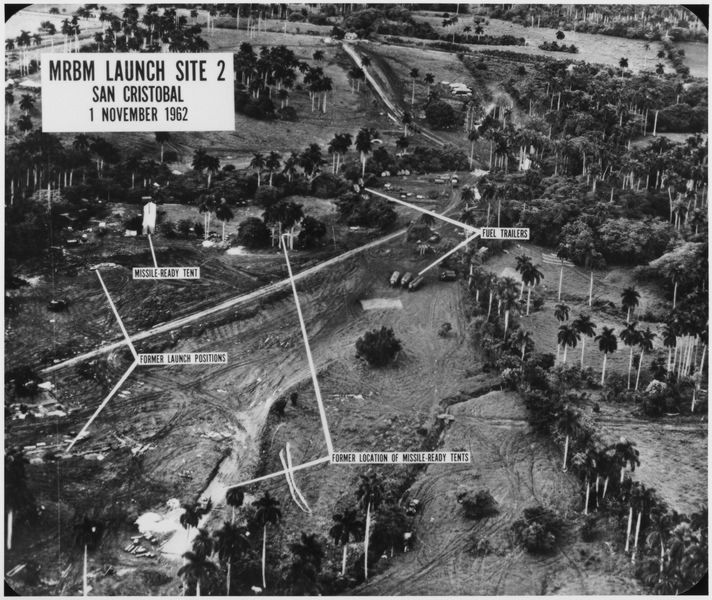

Completati i rifornimenti e con tutto l’equipaggiamento artico la flotta salpò, il 1 ottobre 1962, dal fiordo di Murmansk e giunti al largo scoprì la destinazione: si trattava di un viaggio di ottomila chilometri con meta Cuba, con la finalità di proteggere dagli attacchi la rotta degli ottantacinque mercantili che avrebbero trasportato i missili balistici da installare sull’isola. Il comando militare di Mosca ha voluto che la flotta salpasse con l’equipaggiamento artico, quindi colbacchi, pellicce e tutto il resto, per ingannare eventuali curiosi anche se la meta erano i tropici. Il B-59 a bordo aveva ventuno siluri convenzionali dipinti di grigio ed uno dipinto di viola: il colore indicava una testata nucleare. Il Comando militare aveva autorizzato il B-59 a utilizzare ogni mezzo per la riuscita della missione, compreso l’uso dell’atomica purché, come da protocollo, fossero d’accordo sul lancio in maniera unanime il comandante, il primo ufficiale e lo zampolit[1] ovvero l’ufficiale politico che nell’Armata Rossa rappresentava il Partito Comunista e doveva controllare la “lealtà” dei comandanti militari. L’operazione Kama rientrava nella più grande operazione “Anadyr”, decisa da Chruščëv (in italiano traslitterato come Krusciov) in accordo con Castro e che prevedeva di installare missili balistici con testate nucleari sull’isola di Cuba. Il piano Anadyr è stato uno dei momenti più critici di tutta la guerra fredda, che tenne il mondo intero letteralmente col fiato sospeso per paura dello scoppio di una guerra termonucleare. Chruščëv aveva intuito che gli Stati Uniti stavano vincendo la guerra fredda e con il dispiegamento dei missili intercontinentali Minuteman e Titan si erano decisamente avvantaggiati in termini strategici. La rivoluzione di Fidel Castro e il tentativo americano di sovvertirlo nel 1961, con l’invasione della baia dei Porci, aveva fatto sì che l’URSS e Fidel Castro si avvicinassero a tal punto che nel giugno del 1962 concordarono di trasformare di fatto Cuba in una base militare sovietica a cielo aperto. Nonostante i camuffamenti, il 14 ottobre un U-2[2] americano fotografò le postazioni militari sovietiche installate a Cuba dando vita all’escalation di tensione.

2 – Una delle fotografie scattate a Cuba tra ottobre e novembre del 1962 dai ricognitori americani Lockheed U-2, che confermavano la presenza di installazioni missilistiche sull’isola (John F. Kennedy Library).

3 – Il personale civile della base americana di Guantanamo a Cuba viene evacuato a bordo della USS Upshur il 22 ottobre 1962, giorno della dichiarazione di Kennedy della “quarantena cubana”.

Il 22 ottobre il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy fece una dichiarazione straordinaria ai mass media in cui accusò l’URSS di disporre armamenti d’attacco a Cuba, ne condannò la manovra segreta, richiese che fossero portati via e dichiarò la “quarantena”[3]dell’isola, cioè il suo blocco navale. La situazione precipitò: entrambi gli schieramenti misero le proprie forze armate in stato di massima allerta e sia Chruščëv sia Kennedy dovettero affrontare il dilemma su quale fosse il passo successivo da compiere. Entrambi gli schieramenti avevano al loro interno i cosiddetti “falchi”, gli interventisti, che spingevano per sferrare il primo colpo e per quanto entrambi i leader non volessero davvero lo scoppio di un conflitto armato su vasta scala, la situazione era così tesa che il minimo incidente avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. I due schieramenti si minacciavano a vicenda, mostravano i muscoli ma entrambi temevano più di tutto che qualcosa potesse cambiare la situazione facendola andare fuori controllo.

I rischi infatti ci furono tutti[4] ed i più pericolosi si sono concentrati nella giornata del 27 ottobre. Chruščëv continuò infatti a scherzare con il fuoco: aveva già deciso dopo il discorso di Kennedy del 22 ottobre di ritirare i missili ma volle mantenere la pressione sul presidente americano. Nella notte del 27 ottobre Robert Kennedy, fratello del presidente americano, e Anatolij Dobrynin, ambasciatore sovietico negli USA, trovarono l’accordo sul ritiro dei missili da Cuba in cambio di due concessioni: gli USA avrebbero pubblicamente dichiarato di non intromettersi nelle vicende politiche cubane e segretamente avrebbero tolto i propri missili dalla Turchia. Nella giornata in cui Robert Kennedy e Dobrynin trovavano un accordo per uscire dalla crisi, la guerra rischiava di scoppiare.

Il 27 ottobre un U-2 pilotato dal capitano Rudolph Anderson venne abbattuto sui cieli sopra Cuba da un missile terra-aria sovietico costando la vita al pilota. Fidel Castro si assunse pubblicamente la responsabilità ma quando Chruščëv lo chiamò per rimproverarlo Castro gli disse: «il comando sovietico potrà fornirvi ulteriori notizie su ciò che è accaduto». Per quanto la contraerea cubana avesse in effetti aperto il fuoco ad abbattere l’aereo fu un’unità sovietica. Nessuno aveva autorizzato ad abbattere l’aereo americano ma il tenente generale Stepan Gretchko, comandante delle forze di difesa aerea sovietica a Cuba, vedendo i cubani sparare dedusse che la guerra era cominciata e fece fuoco a sua volta. Contemporaneamente un altro U-2 violava lo spazio aereo sovietico innescando il decollo di alcuni MIG per intercettarlo; il decollo dei MIG provocò a sua volta il decollo dei caccia F-102A dall’Alaska che, dato il livello di massima allerta, erano equipaggiati con missili “aria-aria” atomici ed i piloti erano autorizzati a usarli se lo avessero ritenuto necessario. Per fortuna gli aerei sovietici e americani mantennero la calma e l’allarme rientrò.

6 – Una mappa utilizzata dalla CIA durante la crisi. Raffigura il raggio di azione dei missili sovietici installati a Cuba. L’anello da 1020 miglia nautiche si riferisce alla portata dei missili R-12 “Rackete” (noti agli americani come SS-4 “Sandal”) mentre quello più esterno da 2200 NM ai missili R-14 (SS-5 “Skean”).

Infine il rischio più grosso di innescare la guerra nucleare lo corse il B-59 con a bordo Vasilij Aleksandrovič Archipov. L’operazione Kama infatti stava proseguendo e i quattro sommergibili erano nei pressi della linea di interdizione decisa dagli USA. Fin dal 24 ottobre gli americani erano venuti a conoscenza dell’avvicinarsi dei sommergibili sovietici ma l’ordine dato da Kennedy fu perentorio: tenerli sotto continua pressione ma per nessun motivo le unità americane avrebbero dovuto aprire il fuoco per prime. Una volta rilevata la posizione si aprì la caccia al B-59 e sulle sue tracce si mise la USS Cony. Il cacciatorpediniere americano[5] attivò il sonar e iniziò a inviare i suoi “ping” sullo scafo sovietico: equivaleva a dire «vi abbiamo scoperto». Il nervosismo assalì l’equipaggio del B-59 e il capitano Valentin Grigorievitch Savitsky capì che la segretezza della missione era ormai saltata. Savitsky sapeva che il suo sommergibile, essendo a motore diesel, una volta localizzato non poteva far perdere le sue tracce in quanto necessitava periodicamente di un cambio d’aria attraverso uno snorkel, cioè una presa d’aria retrattile a pelo d’acqua, che ne avrebbe rivelato la posizione; nonostante ciò decise di non emergere e di continuare la navigazione. Il comandante del Cony optò quindi per alzare il livello di pressione: la nave iniziò a sganciare bombe di profondità ma con cariche d’addestramento, ovvero esplodevano senza arrecare danni. Fu una decisione davvero azzardata, in quanto rischiava d’innescare lo scontro a fuoco con il sommergibile sovietico. ll capitano Savitsky capì che non era ancora un attacco diretto ma la situazione a bordo del B-59 si faceva sempre più critica man mano che la scorta d’ossigeno si riduceva. Si arrivò al punto in cui l’anidride carbonica era ormai ai livelli di guardia, la temperatura a bordo raggiungeva i 45° Celsius e la velocità del sommergibile era ridotta al minimo. In queste condizioni di estremo stress Savitsky ipotizzò che l’azione del cacciatorpediniere era la dimostrazione che la guerra tra USA e URSS era in atto: diede pertanto l’ordine di puntare la prua verso il Cony e di armare il siluro nucleare. Savitsky tentò anche di contattare il Comando a Mosca ma senza successo, e questo aumentò la convinzione che la guerra fosse iniziata. Per lanciare il siluro nucleare però c’era un protocollo e Savitsky lo rispettò chiedendo l’opinione del comandante in seconda Archipov e dell’ufficiale politico Maslennikov. Lo zampolit Ivan Semonovich Maslennikov sostenne il comandante nel voler lanciare il siluro atomico: due voti su tre. Possiamo solo immaginare cosa stessero provando in quei momenti i membri dell’equipaggio del B-59, la tensione sarà stata così spessa da poter essere tagliata con una motosega. Mancava però il voto del primo ufficiale. Fu allora che Vasilij Aleksandrovič Archipov scosse la testa e disse niet: non c’era l’unanimità, il missile nucleare non poteva essere lanciato e al B-59 non restò che emergere in superficie. Dato che il numero identificativo del B-59 era stato raschiato, sempre per via della segretezza della missione, il Cony chiese ai sovietici di quale unità si trattasse e la risposta fu «nave X». La nave offrì inoltre assistenza al sottomarino, il capitano Savitsky rifiutò ma da questo capì definitivamente che non erano in guerra contro gli Stati Uniti.

7 – Il sottomarino “B59” costretto all’emersione dalla cacciatorpediniere USS Cony il 29 ottobre del 1962.

Al ritorno a Murmansk gli equipaggi furono messi agli arresti per aver fallito l’operazione Kama. Vasilij Aleksandrovič Archipov continuò poi la sua carriera nella marina sovietica e morì nel 1999. La sua storia divenne pubblica solo nell’ottobre del 2002 durante una conferenza all’Havana in occasione dei quarant’anni della Crisi dei missili di Cuba: in quella occasione l’organizzatore, il professor Thomas Blanton,[6] lo definì l’uomo che aveva salvato il mondo.

Rileggendo gli eventi dell’Ottobre 1962 possiamo dire che per nostra fortuna il buonsenso alla fine prevalse impedendo agli eventi di prendere una brutta piega. Negli anni successivi si ebbero altri “finti allarmi” e vere tensioni ma nessuna toccò più il livello di guardia raggiunto con la crisi di Cuba. Archipov ci ha probabilmente risparmiato un finale della storia simile a quello del film Il dottor stranamore di Stanley Kubrick. A proposito di film: un “incidente” simile, ma con un finale differente, è descritto nel film del 1965 Stato d’Allarme

(titolo originale: The Bedford Incident) di James B. Harris, tratto dal romanzo omonimo di Mark Rascovich del 1963; i fatti dell’anno precedente erano però coperti da segreto e la somiglianza è probabilmente dovuta ad una singolare coincidenza (bisogna considerare che in quel periodo vi era un quotidiano timore di una guerra nucleare incombente). Una vicenda molto simile è quella narrata nel film Allarme Rosso

(titolo originale: Crimson Tide) del 1995: come nella realtà dei fatti di Cuba è il primo ufficiale ad opporsi al lancio di una testata nucleare, ma il sottomarino questa volta è americano. Secondo la Marvel -e per Hollywood- la crisi cubana fu invece risolta grazie all’intervento dei supereroi mutanti “X-men”, come raccontato nel film X-Men Le Origini (2009). Supereroi a parte, è a Vasilij Aleksandrovič Archipov che mandiamo invece il nostro più sentito spasibo (“grazie” in russo): Спасибо Василий!

Note

- [1]Zampolit: замполи́т, abbreviazione di замести́тель команди́ра по политрабо́те, “addetto del comandante sui lavori politici”.↩

- [2]Il Lockheed U-2 è un aereo statunitense da ricognizione ad alta quota equipaggiato con macchine video e fotocamere. Ad esso è ispirato il nome della famosa band musicale irlandese U2

.↩

- [3](en) May, prof. Ernest R. “John F Kennedy and the Cuban Missile Crisis.” BBC News. BBC, 18 Nov 2013. Web.↩

- [4]Tra gli episodi più rischiosi ricordiamo anche che un missile della NASA lanciato da Cape Canaveral fu scambiato momentaneamente per un attacco missilistico sovietico proveniente da Cuba e un orso curioso nei pressi di una base aerea fu scambiato per una squadra di sabotatori allertando un F-106 armato di testate nucleari.↩

- [5]Classe “Fletcher”.↩

- [6]Direttore del National Security Archive presso la George Washington University in Washington, D.C.↩

Bibliografia e fonti

- Gaddis, Lewis John, (a cura di) Raffaele D’Agata, La guerra fredda: rivelazioni e riflessioni. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2002.

- Roberts, Priscilla Mary. Cuban Missile Crisis: The Essential Reference Guide

. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 2012.

- Huchthausen, Peter A. October Fury

. Hoboken, N.J: J. Wiley & Sons, 2002.

- Caprara, Giovanni. “Sommergibili d’ottobre.” Talento nella Storia. 31 Ott. 2011. Web.

- Zucconi, Vittorio. “Quel niet che salvò il mondo.” La Repubblica [Roma] 15 Oct. 2002: p. 1.

- Zubov, Andrej. “Come ci mancò poco che ci uccidessero tutti.” La Russia che non tutti conoscono. Matteo Mazzoni, 12 Ott. 2012. Web.

Immagini

- Foto: © V. Lobanov, 2009 [CC-BY-3.0] da Commons.

- U.S. Department of Defense, San Cristobal (Cuba) 1 nov. 1962 [PD] National Archives and Records Administration #193933.

- 22-10-1962, Guantanamo [PD] da The Wire n°24 vol.9, 15-9-2008: p. 13

- Foto: Robert Leroy Knudsen, 23-10-1962. White House, Washington. [PD] National Archives and Records Administration #194218.

- Foto: Master Sgt. Rose Reynolds, Bale Airforce Base, California [PD] da Airman Magazine, 6/1996.

- C.I.A, 16 ottobre 1962 [PD] John F. Kennedy Library, via Commons.

- U.S.Navy 28/29-10-1962, mar dei Caraibi vicino a Cuba [PD] U.S. National Archives, Still Pictures Branch, Record Group 428, Item 428-N-711200.

- 1980-85 circa. Autore e licenza sconosciuta (fair use) da en.wikipedia.