1 – Ronald Reagan in Piazza Rossa (Mosca) il 31 maggio 1988 stringe la mano ad un ragazzino: dietro di lui Mikhail Gorbachev. Secondo la leggenda l’uomo con la fotocamera all’estrema sinistra, apparentemente un turista, sarebbe il giovane Vladimir Putin, che all’epoca era già nel KGB. Il Cremlino ha però smentito che si tratti di Putin (cfr), anche se è comunque possibile che si trattasse di un agente del KGB.

Nel maggio 1987 l’auto che trasportava il segretario generale del partito comunista sovietico verso la Casa Bianca si fermò sulla Pennsylvania Avenue. Michail Sergeevič Gorbačëv scese dall’auto e iniziò a stringere le mani alla folla. Nell’incontro successivo tra Gorbačëv e Reagan, tenutosi a Mosca, fu invece il presidente americano ad aggirarsi liberamente tra la folla della Piazza Rossa. Quelle immagini così semplici, unite ai colloqui per gli accordi sulle riduzioni dell’arsenale atomico delle due potenze, ebbero il potere di far venire meno, in entrambe le popolazioni, la paura del grande nemico della guerra fredda. Tra i due leader si instaurò un rapporto di sincera stima e amicizia, tanto che Reagan da Gorbačëv aveva appreso un proverbio russo che amava ripetere ogni volta che s’incontravano: «doveryai, no proveryai»[1] ovvero «fidati, ma controlla». Al di là della battuta infatti gli Stati Uniti continuavano a temere e a controllare l’Unione Sovietica , e lo avrebbero fatto fino alla fine. In assenza del conflitto aperto tra le due potenze, gli scontri diretti nella guerra fredda si ebbero nella propaganda, nella corsa agli armamenti ed in quella allo spazio; in tutto questo, naturalmente, le due parti si spiavano a vicenda in continuazione e una parte consistente di questa attività si svolse nelle profondità dell’oceano. Fare in questa sede una storia generale di un conflitto durato oltre mezzo secolo, ed in particolare dello spionaggio, sarebbe impossibile: vi proponiamo invece alcuni aneddoti che ci hanno particolarmente colpito per l’involontaria comicità. Non va però dimenticato che la guerra fredda ha purtroppo comportato anche operazioni molto discutibili, come ad esempio quelle di tipo “stay-behind”[2] che nell’ambito della “strategia della tensione” colpirono anche ignari civili in diverse parti d’Europa; oppure la guerra in Vietnam e il colpo di stato di Pinochet. Lungi quindi dal voler fare un’apologia della guerra fredda, vogliamo invece raccontare semplicemente alcuni episodi di “storia insolita”.

Inseguimento sotto i mari

2 – Il USS Gudgeon (SS-567) negli anni ’70.

Nel 1957 il sottomarino diesel USS Gudgeon (SS-567) salpò dal porto giapponese di Yokosuka e si diresse nelle acque della base navale sovietica di Vladivostok, la più importante del Pacifico, per una missione di spionaggio. All’epoca i sovietici rivendicavano come limite delle acque territoriali le 12 miglia dalla costa ma il Gudgeon silenziosamente si inoltrò nelle acque russe, infrangendo anche il limite delle 3 miglia riconosciuto dagli U.S.A, posizionandosi ad intercettare ed ascoltare le comunicazioni militari. Ogni notte poi si allontanava di circa 20 miglia per azionare i motori diesel e lo snorkel[3] in modo da ricaricare le batterie ed effettuare il ricambio d’aria. Per giorni il sottomarino si mosse silenziosamente avanti e indietro nelle acque sovietiche, captando più informazioni possibili. Lunedì 19 agosto però, intorno alle 17, qualcosa andò storto e nel sottomarino risuonò l’allarme del “tutti ai posti di combattimento”: il Gudgeon era stato scoperto. Le navi sovietiche iniziarono a bombardare con il sonar il sottomarino americano, un modo per dire «sappiamo dove siete», mentre il capitano del sottomarino le provava tutte per scampare silenziosamente alla caccia. Il Gudgeon aveva però un grosso problema: le batterie erano ad un livello basso e l’aria iniziava ad essere viziata ma attivare i motori o lo snorkel avrebbe significato una facile individuazione. Tutta l’attrezzatura non strettamente necessaria fu spenta, mentre l’alto livello di anidride carbonica iniziava a provocare i primi malesseri all’equipaggio. I sommergibilisti americani stavano quindi imprecando contro Charlie Brown[4] quando i sovietici alzarono l’asticella della caccia: lanciarono delle piccole bombe di profondità volte a mettere maggiore pressione agli americani senza danneggiarli. Le misure di evasione messe in atto dagli americani sembravano essere vane, mentre l’equipaggio tentava disperatamente di ridurre il livello troppo alto di anidride carbonica. Quarantotto ore dopo la situazione era immutata e il Gudgeon tentò la manovra estrema: riemergere in superficie, attivare i motori e lo snorkel e lanciare l’S.O.S; nonappena il sottomarino emerse però le navi sovietiche gli furono addosso, costringendolo ad un rapida immersione. Il tentativo era fallito, l’aria introdotta non era sufficiente e l’SOS non era stato trasmesso. Fu allora che il capitano Bessac capì che non sarebbe mai riuscito a fuggire all’inseguimento, ma non per questo era intenzionato a farsi catturare: diede l’ordine di aprire tutti i portelli dei siluri, sapendo che i sovietici lo avrebbero udito,[5] e distribuì delle pistole agli ufficiali, mentre le spie a bordo si preparavano a distruggere tutti i documenti in caso di abbordaggio. Alla fine il Gudgeon emerse attivando immediatamente tutti e tre i rumorosi motori diesel e lo snorkel, un “S.O.S.” fu trasmesso in chiaro. Il capitano Bessac si diresse sul ponte insieme ad un ufficiale segnalatore e vide che gli inseguitori nel frattempo erano rimasti indietro e avevano anche ridotto la flotta a tre piccole navi. I sovietici trasmisero in codice Morse la richiesta d’identificazione: gli americani risposero chiedendo a loro volta ai sovietici di identificarsi. I russi risposero con «URSS» mentre gli americano ritrasmisero «USN. Stiamo andando in Giappone». I sovietici intimarono quindi al Gudgeon di rimettersi in rotta verso il Giappone e abbandonare le acque sovietiche. Aggiunsero però una cosa che divertì molto il segnalatore americano: «Grazie per l’esercitazione ASW[6]». La “sconfitta” del Gudgeon non piacque ai vertici della marina statunitense. L’ammiraglio Jerauld Wright incorniciò sulla porta del suo ufficio un particolare manifesto, in cui dichiarava che avrebbe donato una cassa di “Jack Daniels Old No. 7” al primo comandante che fosse riuscito a bloccare per sfinimento un sommergibile «non statunitense o non riconosciuto come amico». Nel maggio del 1959 la cassa di whiskey del Tennessee andò al capitano Theodore F. Davis, comandante del USS Grenadier (SS-525), che costrinse all’emersione un sottomarino sovietico nelle acque dell’Islanda.

Il “trucco” del K-3

3 – Il sottomarino nucleare K-3 Leninsky Komsomol

Nel 1962 la Marina sovietica subiva le continue pressioni del leader Chruščëv. Era infatti forte desiderio di Chruščëv che i sottomarini nucleari sovietici fossero in grado di lanciare missili balistici in immersione. Alla fine la Marina lo accontentò facendogli assistere al tanto sospirato lancio del missile da parte del K-3 Leninsky Komsomol, un sottomarino appena tornato da una prima e gloriosa attraversata del Polo Nord. Il leader sovietico ne fu talmente contento da assegnare una ricompensa per l’equipaggio, ignorando di essere stato in qualche modo ingannato con un trucco da illusionisti: la Marina sovietica non era ancora in grado di compiere un lancio simile con i sottomarini nucleari, ma pur di non deludere il leader i comandanti militari posizionarono un sottomarino diesel, classe “Golf”, accanto al K-3. Occultato alla vista di Chruščëv e nel pieno anonimato il sottomarino diesel effettuò un lancio impeccabile.

Il nemico ti ascolta

Nell’estate del 1971 il sottomarino USN Halibut (SSGN-587), riadattato per le missioni speciali grazie al particolare scafo con cui era stato progettato, ricevette una missione che sembrava folle: avrebbe navigato fino alle acque del Mare di Ohotsk, alla ricerca di un cavo telefonico sottomarino utilizzato dall’esercito sovietico. La missione fu un successo clamoroso e l’equipaggio dell’Halibut posò degli apparecchi atti ad intercettare le comunicazioni: era l’operazione “Ivy Bell”. I dispositivi, detti taps[7] però avevano bisogno di essere periodicamente sostituiti, per cui ci furono diverse missioni statunitensi con altri sottomarini per recuperare gli apparecchi. L’idea era così geniale che gli americani ripeterono con successo la missione nel Mare di Barents, al fine di spiare le comunicazioni della potente Flotta del Nord sovietica[8]. Nel Mediterraneo invece gli americani, sempre negli anni Settanta, trovarono un cavo telefonico ma non era quello che si aspettavano. Temendo infatti che i sovietici stessero posizionando una rete simile al SOSUS[9] inviarono diversi sottomarini, in diverse missioni, al fine di distruggerla, senza però riuscirci. Quando alla fine riuscirono ad avvicinarsi al cavo, scoprirono che non era altro che un cavo telefonico italiano abbandonato dai tempi della seconda guerra mondiale. Nel 1981 i sovietici, informati dal loro spionaggio, si recarono nelle acque del Mare di Ohotsk e recuperarono gli apparecchi di registrazione. Una volta aperti non ebbero dubbi su a chi appartenessero: all’interno vi era infatti la scritta «proprietà del governo degli Stati Uniti». A fornire l’informazione ai sovietici era stato un ex-sommergibilista americano, John A. Walker Jr che nel 1985 fu arrestato dall’FBI. L’inchiesta sconvolse gli americani: Walker aveva infatti fornito ai sovietici, in cambio di denaro, una marea di informazioni preziose tanto da aver azzerato il vantaggio statunitense. Gli americani per anni avevano impiegato non poche risorse umane e finanziarie in ricerca e sviluppo, rischiando anche la vita degli uomini a bordo dei sottomarini per ottenere tutte quelle informazioni sul nemico; ai sovietici invece era bastato un milione di dollari per avere un’efficientissima e insospettabile rete spionistica al proprio servizio.

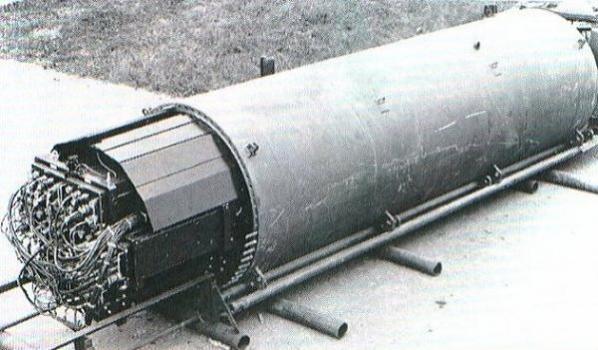

4 – Uno dei dispositivi di intercettazione (“wire taps”) dell’operazione “Ivy Bell”.

E adesso qualcosa di estremamente difficile e completamente inutile

5 – Il sottomarino sovietico K-129.

Il K-129, un sottomarino sovietico classe “Golf II” (629A per i sovietici), alimentato da motori diesel ed armato di missili balistici con testata nucleare, salpò dalla Kamčatka nel febbraio del 1968 per una missione di pattugliamento nel Pacifico. Ad aprile però le comunicazioni dal sottomarino cessarono di colpo, senza che al Comando avessero idea di cosa fosse successo e di dove cercarlo. I sovietici avviarono senza successo una missione di ricerca in lungo e in largo. Gli americani, venuti a conoscenza della notizia, inviarono in missione il sottomarino Halibut che riuscì nell’impresa di individuare i resti del sottomarino sovietico, adagiati a cinquemila metri di profondità circa 2770 chilometri a nord-ovest delle Hawaii. L’intelligence americana una volta venuta in possesso delle foto del relitto decise per una missione impossibile: tentare di recuperare per intero il sottomarino. A quanto pare la U.S. Navy avanzò non pochi dubbi sulla fattibilità e utilità del progetto, i sottomarini Golf II erano di fatto obsoleti, ma la CIA insistette per il recupero, dando così vita al progetto AZORIAN (Azzorre).

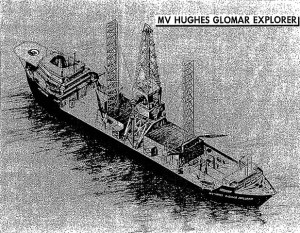

6 – La Glomar Explorer di Hughes in un’illustrazione tratta dal fascicolo segreto della NSA sul “Project Azorian”.

All’eccentrico miliardario Howard Hughes, la cui figura ha ispirato a Martin Scorsese il film The Aviator (2004), fu commissionata una nave per il recupero: la USNS Glomar Explorer. Per camuffare il vero scopo della nave fu inventata la storia che Hughes intendeva entrare nel mercato dei noduli di manganese e che il tutto era ricoperto dalla massima segretezza per via delle note tendenze paranoidi di Hughes. Quando nel 1974 la nave fu pronta per la missione il primo tentativo si rilevò un completo fallimento. Il K-129, pesante cinquemila tonnellate, era ancora a 3600 metri di profondità quando tre delle grandi pinze della Glomar Explorer cedettero: il relitto si schiantò nuovamente sul fondale sgretolandosi. Fu quindi recuperato solo un pezzo dello scafo, privo di interesse per l’intelligence, in cui furono ritrovati i corpi di sei marinai sovietici. Nel mentre erano in corso i preparativi per un secondo tentativo di recupero, la stampa americana aveva pubblicato in prima pagina alcune rivelazioni sul progetto anche se col nome di “Progetto Jennifer”. I vertici statunitensi tentarono di calmare le acque e nascondere il secondo tentativo in atto. Curiosamente, le autorità sovietiche stavano freneticamente inviando messaggi agli americani pregandoli di tenere nascosta la notizia: per loro infatti era fonte di non poco imbarazzo aver perso il sottomarino, con le famiglie delle vittime che erano ancora in attesa di sapere il destino occorso ai lori parenti. Se poi aggiungiamo che gli americani erano riusciti non solo a trovarlo prima dei russi, ma lo stavano anche recuperando e che, a maggior onta, l’intelligence sovietica avrebbe appreso il tutto dai giornali americani,[10] si può comprendere quanto la questione fosse scottante per Mosca. L’amministrazione americana si trincerò dietro un “no comment” e annullò qualsiasi nuovo tentativo di recupero. La Glomar Explorer rimase inutilizzata per anni fino a quando, nel 1990, fu acquistata da una compagnia petrolifera e riadattata all’esplorazione di idrocarburi e alla trivellazione. Si stima che il progetto AZORIAN sia costato tra i 350 e i 500 milioni di dollari dell’epoca[11] Ai sei marinai sovietici fu data sepoltura in mare con cerimonia ufficiale a bordo della Glomar Explorer; il video della cerimonia fu poi consegnato al presidente russo Boris Eltsin nel 1992. La televisione russa trasmise quelle immagini,[12] e non fu poca la commozione tra i parenti delle vittime nel vedere come il “grande nemico” avesse trattato con tanto rispetto i loro caduti.

7 – La gigantesca Glomar Explorer al porto di Long Beach nel 1976, due anni dopo il tentativo di recupero del K-129.

Storie di fantasmi

8 – La spia russa Anna Chapman, vero nome Anna Vasil’yevna Kushchyenko, al momento dell’arresto (giugno 2010).

Per cinquant’anni Stati Uniti e Unione Sovietica si erano fronteggiati nel timore che “l’altro” avesse in mente di sferrare il primo attacco. Questo sforzo “bellico” però ad un certo punto divenne insostenibile per l’Unione Sovietica e a nulla valse il programma di riforme avanzato da Gorbačëv: il 26 Dicembre del 1991 l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche cessava di esistere. Certi vizi però sono duri a morire. Nel 2010 l’FBI portò a termine l’operazione “Ghost Stories” arrestando 10 spie russe sotto copertura sul territorio americano. Obiettivo degli agenti russi era tentare di identificare amici e conoscenti vulnerabili e cooptare persone che avrebbero potuto ricoprire ruoli di potere o influenza. Questa tattica, nota come “Cambridge Five”, era stata usata con successo negli anni Trenta in Gran Bretagna, per la precisione all’Università di Cambridge, e permise di reclutare la famosa spia Kim Philby. L’operazione “Ghost Stories” ha anche ispirato la concezione della serie televisiva The Americans, che è stata però ambientata durante la guerra fredda[13]. L’Unione Sovietica non esiste più, la guerra fredda sarà anche acqua passata ma la sfida tra i servizi segreti statunitensi e quelli russi va avanti: il punteggio della partita ci resta però ignoto. ∎

New York, 6 maggio 2010: la (ora ex) spia russa Anna Chapman viene incontrata in uno Starbucks di Manhattan da un agente dell’FBI sotto copertura che si finge un “collega”. Lei accetta un passaporto falso da inoltrare ad un’altra spia, ed in questo modo viene “incastrata” dall’FBI. Arrestata insieme ad altri nove agenti russi, viene espulsa dagli Stati Uniti. Ora è una celebre modella in Russia. (FBI/Youtube)

2011: la ex-spia in un servizio fotografico a Mosca (© Andrey Rudakov/Bloomberg).

The Fletcher Memorial Home, Pink Floyd (dall’album The Final Cut

, 1983).

Note

- [1]In cirillico: Доверяй, но проверяй.↩

- [2]In Italia faceva parte di questa tipologia l’Organizzazione Gladio.↩

- [3]Lo snorkel è fondamentalmente un tubo retrattile necessario al ricambio d’aria.↩

- [4]Nomignolo affibbiato dai marinai americani ai sovietici.↩

- [5]L’idrofono, strumento indispensabile nella guerra sottomarina, consentiva di riconoscere l’apertura del vano siluri intercettandone il rumore prodotto e propagato attraverso l’acqua. Identificare questo suono significava sapere che un sottomarino si preparava a sparare e quindi guadagnare secondi preziosi per adottare eventuali contromisure. Per contro i sottomarini, sapendo di essere uditi, spesso aprivano i vani di lancio solo per lanciare un “avvertimento” ed esercitare una pressione psicologica sugli avversari, pur correndo il rischio di scatenare una reazione aggressiva.↩

- [6]ASW: Anti-Submarine warfare.↩

- [7]Da wire tapping, termine che indica l’intercettazione di comunicazioni via cavo.↩

- [8]La rinomata “Flotta del Nord Bandiera Rossa” (Red Banner Northern Fleet), così ribattezzata in seguito al conferimento della prestigiosa onoreficenza militare dell’Ordine della Bandiera Rossa.↩

- [9]Sound Surveillance System, ovvero un sistema di sorveglianza per l’intercettazione di sottomarini.↩

- [10]In realtà alcuni agenti sovietici avevano avvertito i propri superiori del progetto in atto senza però essere creduti.↩

- [11]Più o meno tra i 700 milioni e il miliardo di dollari attuali (2014).↩

- [12]Il filmato è visionabile su Youtbe.↩

- [13]La serie è ambientata negli anni Ottanta subito dopo l’elezione di Reagan alla presidenza.↩

Bibliografia e fonti

- Sontag, Sherry, Christopher Drew. Immersione rapida. La storia segreta dello spionaggio sottomarino

. Milano: Il Saggiatore, 2010.

- CIA/NSA. “Project Azorian Released Files 01-04-2010.” The National Security Archive. George Washington University, 10 Apr. 2010. Web. 8-6-2014.

- “Project AZORIAN.” Central Intelligence Agency. 21 Nov. 2012. Web. 8-7-2014.

- “Ghost Stories. Inside the Russian Spy Case.” Federal Bureau of Investigation, 31 Ott. 2011. Web. 8-7-2014.

- “When Putin met Reagan.” Iconic Photos. Web. 8-7-2014.

Immagini

- Pete Souza, 31-5-1988 [PD] Commons/Iconic Photos;

- US Navy Ric Hedman TN(SS) [PD] Commons;

- data e autore sconosciuti [PD] Commons;

- (probabilmente) foto della Marina militare sovietica, data e autore sconosciuti;

- CIA, c.a 1968 [PD] CIA Museum Collection;

- da Project Azorian Released Files 01-04-2010, pag. 21. (cit.);

- Tequask, 13-6-1976, Long Beach [CC-BY-SA 3.0] Commons;

- U.S. Marshal Service, giugno 2010 [PD] Commons.

La bandiera verde adottata dalla Libia dal 1997 al 2011[1] sarebbe già abbastanza curiosa, essendo stata infatti l’unica bandiera nazionale con un solo colore e senza alcun tipo di simbolo. Ma c’è una bandiera ancora più insolita: quella della Reale Repubblica di Ladonia, piccola enclave in territorio Svedese. Pur essendo infatti anch’essa completamente verde, come quella ex-libica, il disegno ce l’ha. Ma non si vede.

Riporta infatti una croce scandinava, come quella della bandiera della Svezia, ma «verde su un fondo verde»,[2] tra l’altro nella stessa identica tonalità,[3] il che la rende molto difficilmente percepibile. Chi ha concepito il vessillo ladoniano[4] non era tuttavia uno sprovveduto ed il problema se lo è posto; concludendo però che «la cucitura sul tessuto [verde, naturalmente] rende discernibile la croce».

2 – Bandiera ufficiale di Ladonia, nella versione per la stampa.

Restava il problema della riproduzione a stampa, dove sarebbe stato impossibile riprodurre una cucitura dello stesso colore dello sfondo (a meno di non scadere in soluzioni grafiche di dubbio gusto che poco si confanno ad una bandiera nazionale); ma anche qui il legislatore di Ladonia ha trovato una soluzione pragmatica e tutto sommato elegante: si stabilisce infatti che nelle stampe o serigrafie bidimensionali «è accettabile usare una sottile linea bianca che contorni la croce». La bandiera verde di Ladonia è anche l’unica ad adottare la proporzione 21:13 perché si è voluto utilizzare due numeri appartenenti alla “successione di Fibonacci”[5] tali che il loro rapporto fosse più vicino possibile alla sezione aurea;[6] anche tutte le proporzioni della croce scandinava (lunghezza e larghezza dei bracci) sono regolate dai numeri di Fibonacci. Una bandiera che sembra in bilico tra il goliardico ed il cervellotico, ma che appare perfettamente coerente con lo spirito della nazione che l’ha adottato.

3 – Lars Vilks a Ladonia (2005)

Ladonia occupa un territorio di appena 1 km² circa all’interno della riserva naturale di Kullaberg, nel sud della Svezia, sulla baia di Skälderviken; una micronazione basata «sull’arte e la libera espressione», la cui sovranità non è riconosciuta da alcuna nazione (nemmeno dalla stessa Svezia). Nessuno degli oltre quindicimila cittadini[7] sparsi in tutto il mondo risiede sul territorio nazionale e la “capitale” Wotan City conta ogni anno migliaia di visitatori, ma nessun abitante. È costituita infatti da due soli edifici, simili a fortezze: Nimis, una struttura composta di 75 tonnellate di legni, e Arx (“fortezza” in latino), costruita invece in pietra. Nessuna delle due è adatta ad essere abitata, trattandosi di due sculture realizzate negli anni’80 dall’artista svedese Lars Vilks, scultore e disegnatore. Grazie alla posizione difficilmente raggiungibile le opere rimasero sconosciute per circa due anni, ma una volta scoperte furono considerate a tutti gli effetti edifici — e quindi costruzioni abusive — dalle autorità, che ne intimarono la rimozione. Ne seguì una lunga e curiosa controversia legale in seguito alla quale Vilks proclamò, in segno di protesta, l’indipendenza della micronazione dalla Svezia nel 1996.

5 – Ark, la “fortezza” in pietra (H. Dahlstrom/Flickr)

6 – La guerra contro Ladonia secondo Piratebay.

La Repubblica Reale di Ladonia si distinse per la goliardica ma aggressiva politica estera: dichiarò infatti guerra alla Svezia ed agli Stati Uniti pur non disponendo di un esercito, dichiarazioni inspiegabilmente ignorate da entrambi i destinatari. Nel 2006 un nuovo conflitto incombeva sulla nazione degli artisti anarchici: il collettivo di hacker “The Pirate Bay” chiese di ospitare i server per il file sharing. Vilks però rifiutò, facendo presente che a Ladonia non c’è corrente e quindi nemmeno internet. Ciò indispose i pirati che, attraverso una sedicente “Armed Coalition Force of The Internet”, dichiararono guerra alla micronazione al grido di «internet per ogni pietra»,[8] chiedendo ai cittadini di ribellarsi contro il governo conservatore ed oscurantista. Una guerra virtuale, a colpi di post sul blog Implodeladonia, nella quale era davvero difficile capire quanto entrambe le parti contraenti fossero serie: la Coalition Forces chiedeva, tra l’altro, l’eliminazione delle «armi di distruzione di massa»[8] concentrate vicino ai confini, ma va da sé che Ladonia non abbia mai avuto armi se non forse qualche fionda, vista la disponibilità di legname. Ben presto intervennero gli hippie della rete, gli “Internet Veterans Against War”, che sul blog No War Against Ladonia chiedevano la fine del conflitto. Il tutto, naturalmente, finì a birra e salsicce. Ma le sculture di Vilks sono ancora lì dopo oltre trent’anni. ∎

Note

- [1]Al termine della guerra civile libica è stata ripristinata la bandiera tricolore del Regno di Libia, del 1951.↩

- [2]Articolo 1, sezione 7 della Costituzione.↩

- [3]Il verde di Ladonia è RGB: 0, 144, 0 (#x009000).↩

- [4]La standardizzazione della bandiera, avvenuta nel 2008, è attribuita a Hendrik Lönngren.↩

- [5]I “numeri di Fibonacci“, dal nome del matematico Pisano del XIII secolo Leonardo Fibonacci, sono una sequenza di numeri interi dotata di particolari proprietà matematiche: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Fibonacci individuò la sequenza nel tentativo di trovare una legge matematica che potesse descrivere la crescita di una popolazione di conigli.↩

- [6]La sezione aurea o rapporto aureo, nell’ambito delle arti figurative e della matematica, indica il rapporto fra due lunghezze disuguali, delle quali la maggiore è medio proporzionale tra la minore e la somma delle due. Il valore così definito è un numero irrazionale pari a 1,6180339887… In passato si riteneva che tale proporzione risultasse naturalmente “bella”.↩

- [7]Nel 2011.↩

- [8]Pirate Bay (cit.)↩

Bibliografia e fonti

Graziani, Graziano. Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni. Roma: Edizioni dell’Asino, 2012.

- Ladonia (sito ufficiale) Royal Republic of Ladonia, n.d. Web. 7-6-2014.

- “Support in battle against Ladonia.” The Pirate Bay News. The Pirate Bay, 24-7-2006. Web. 7-6-2014.

Immagini

- © Depositphotos;

- Commons [PD];

- OlofE, 22-7-2005 [GNU FLD/CC-BY 3.0] Commons;

- © Erik Daugaard [CC-BY 2.0] Flickr;

- © Hakan Dahlstrom [CC-BY 2.0] Flickr;

- 24-7-2006 [PD] The Pirate Bay News.

Nei film western il tutore della legge per antonomasia è lo “sceriffo”: almeno così viene chiamato nelle versioni in lingua italiana. Qualcuno avrà notato però che a volte sul classico distintivo a stella -o sull’insegna dell’ufficio- campeggia la scritta Sheriff, mentre altre volte compare il termine Marshal, ma l’uomo di legge viene sempre chiamato sceriffo. Verrebbe da pensare che i due termini siano sinonimi, ma in realtà si tratta di due cariche diverse, che nel doppiaggio italiano vengono solitamente sovrapposte: marshal sarebbe infatti traducibile come maresciallo[1] (sebbene la traduzione come “sceriffo” sia ormai consolidata[1]).

Qual era la differenza? il marshal era il tutore della legge della municipalità, e la sua giurisdizione si limitava esclusivamente ai confini cittadini: spesso veniva nominato direttamente dal sindaco o da qualche comitato preposto (potremmo paragonarlo al capo della polizia municipale). Il marshal poteva nominare degli agenti, i deputies (i “vice”) che si occupavano del lavoro sporco. Wyatt Earp, “Bat” Masterson e molti degli uomini di legge più famosi del West erano marshal (o deputy marshal) cittadini, e non sceriffi come spesso viene riportato nelle traduzioni.

Lo sceriffo era invece l’ufficiale di polizia della contea, il livello amministrativo intermedio tra il comune e lo stato federato (potremmo paragonarlo al capo della polizia provinciale). A differenza del marshal, quella dello sceriffo era una carica politica, per la quale venivano indette vere e proprie elezioni con tanto di campagne elettorali: il che può sembrare strano al di fuori dei sistemi common law, ma tale pratica deriva dal sistema feudale britannico ed in particolare dalla figura dello shire-reeve, rappresentante dell’autorità reale presso uno shire o contea. Lo sceriffo di contea era un lavoro d’ufficio più che sul campo, infatti erano i suoi “vice” (i deputies) gli agenti che si occupavano di arrestare ladri di bestiame, rapinatori e ricercati. Dato che spesso le contee nel far west erano vaste e le cittadine potevano trovarsi a distanze ragguardevoli, per garantire il controllo capillare del territorio si rendeva necessario affiancare allo sceriffo i marshal cittadini: entrambe le figure si affidavano agli agenti, detti deputy sheriff (vice sceriffo) o deputy marshall (vice maresciallo) a seconda del livello amministrativo cui facevano riferimento, contea o comune.

2 – Distintivo del U.S. Marshal Service

C’era poi un’altra figura, al di sopra dello sceriffo di contea: il cosiddetto U.S. Marshal, spesso tradotto come “sceriffo federale”[2] (anche se sarebbe più corretto “maresciallo federale”). Lo United States Marshal Service fu istituito da George Washington con il Judiciary Act del 24 settembre 1789 e rappresenta il corpo di polizia facente capo alla Corte Federale degli Stati Uniti. Il Marshal federale era unico per ogni “distretto giudiziario” (federal judicial district, una giurisdizione territoriale più ampia della contea ed in alcuni casi, di un’intero stato) ma anche in questo caso erano previste le figure dei “vice”, i Deputy U.S. Marshal che rappresentavano gli agenti impiegati sul territorio, solitamente citati come “i federali”.

Nel far west esistevano poi altre forme di polizia come i Texas Rangers (dal 1823), una polizia autonoma dello Stato del Texas, mentre il Canada affidava il controllo delle vaste praterie dell’ovest alla Royal Canadian Mounted Police (i cosiddetti Mounties o “giubbe rosse”) un corpo di polizia a statuto militare, unico caso di gendarmeria[3] nel far west. Accanto alle forze regolari c’erano anche alcuni privati cui era -più o meno ufficialmente- consentito di dispensare la legge, come gli spietati agenti Pinkerton dell’omonima agenzia investigativa e di vigilanza. Oltre che da industriali, banchieri e compagnie ferroviarie (e chiunque se lo potesse permettere), la Pinkerton’s National Detective Agency fu assoldata anche dal governo, assumendo ruoli e caratteristiche proprie delle moderne agenzie di contractor militari, divenendone un’antesignana sui generis impiegata nello spionaggio militare durante la guerra di secessione e nella caccia ai banditi. Furono ad esempio agenti della Pinkerton a scoprire un complotto mirato ad assassinare Lincoln e a dare la caccia al celebre Jesse James.

3 – Gli agenti della Pinkerton, un contractor privato, scortano al lavoro i “crumiri” (lavoratori che hanno rinunciato allo sciopero) durante i disordini alle miniere della Hocking Valley (Ohio) nel 1884 (incisione).

Insomma, far rispettare la legge era un compito difficile e complicato, dove la legge del “fai da te” era spesso tollerata e dove le cariche istituzionali potevano intralciarsi e scontrarsi, come accadde a Tombstone dopo la famosa sparatoria all’O.K. Corral: gli Earp, marshal cittadini, si scontrarono con lo sceriffo di contea Johnny Bean e i suoi vice che volevano arrestarli; successivamente Wyatt Earp diventò un ricercato a tutti gli effetti dopo che si era fatto giustizia da sé degli assassini del fratello Morgan, pur essendo stato nel frattempo nominato deputy U.S.Marshal (agente federale).

Sul perché i curatori del doppiaggio dei vecchi film western abbiano arbitrariamente deciso di tradurre tutte le cariche come “sceriffo” (l’unico film ad utilizzare correttamente il termine maresciallo nell’edizione italiana è Ombre Rosse di John Ford, 1939) possiamo solo fare delle ipotesi: forse per non confondere lo spettatore italiano, poco avvezzo alle usanze del common law, o perché maresciallo avrebbe evocato il sottufficiale della nostrana Arma dei Carabinieri, suonando troppo poco esotico per un solitario eroe del selvaggio west. Fate attenzione quindi, la prossima volta che guarderete un film o leggerete un romanzo: l’impavido tutore della legge chiamato sceriffo potrebbe essere in realtà un maresciallo. ∎

| carica: | giurisdizione: | |

|---|---|---|

| U.S. Marshal | maresciallo federale | distretto giudiziario federale |

| →Deputy U.S. Marshall | →vicemaresciallo federale | |

| County Sheriff | sceriffo (di contea) | contea |

| →Deputy Sheriff | →vicesceriffo | |

| Town Marshal | maresciallo (cittadino) | municipalità |

| →Deputy Marshal | →vicemaresciallo |

Note

- [1]“Marshal” – WordReference.com↩

- [2]ad esempio il titolo del film The Badge of Marshal Brennan (regia di Albert C. Gannaway

, 1957), è tradotto in italiano come Sceriffo Federale↩

- [3]La gendarmeria è un corpo di polizia a statuto militare, generalmente parte delle forze armate di un paese, da non confondersi con la “polizia militare” che si occupa solo di affari interni alle forze armate (compito spesso svolto dalla stessa gendarmeria, dove esiste). La gendarmeria, che affianca la polizia civile, è un’istituzione tuttora comune in Europa continentale (basti pensare ai Carabinieri italiani, alla Gendarmerie francese, alla Guardia Civil spagnola solo per citarne alcuni) e nelle relative ex-colonie, ma rappresenta un’eccezione nei paesi del Commonwealth, dove oltre alla Royal Canadian Mounted Police esiste un solo altro esempio: la U.S. Coast Guard.↩

Bibliografia e fonti

- Barbieri, L. “La costituzione di Mr Colt: legge e ordine nel far west.” Farwest.it. 15 Lug. 2012. Web. 4-08-2013.

- Barbieri, L. “L’agenzia Pinkerton” Farwest.it. 11 Giu. 2013. Web. 4-08-2013.

- “Gerarchie della pubblica sicurezza nel west.” Far West Forum. Farwest.it, 14 Ott. 2010. Web. 4-08-2013.

- “L’amministrazione della giustizia alla frontiera” Far West Forum. www.farwest.it, 10 Mar. 2007. Web. 4-08-2013.

- “Texas Rangers Historical Development.” TxDPS – Texas Department of Public Safety. n.d. Web. 4-08-2013.

Immagini

- © LadyInBlack – Fotolia.com

- Distintivo degli U.S. Marshall – USMS Publishing & Multimedia Services [PD] Commons

- Incisione su legno da un bozzetto di Joseph Becker, 1884, pubblicato su Frank Leslie’s illustrated newspaper del 25 ottobre 1884, p. 152 [PD] Commons

La Sede Apostolica Vacante o più comunemente Sede Vacante (in latino Sedes vacans) è il periodo che intercorre tra il termine di un pontificato e l’elezione del nuovo Pontefice, durante il quale la reggenza della Santa Sede è affidata ad un governo provvisorio dai poteri limitati. Si tratta di un evento eccezionale rigidamente regolamentato, nella forma attuale, dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis[1] promulgata da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996. La Sede Vacante si apre con la morte del Pontefice o, più raramente, con la renuntiatio pontificalis ovvero la rinuncia dello stesso al ministero petrino.

Il governo provvisorio

Semplificando, durante la sede vacante il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili della Santa Sede (art. 2 e 6 della Costituzione Pontificia[1]) compete al Collegio dei Cardinali, mentre il governo temporale della Città del Vaticano spetta al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, comunemente noto come Camerlengo. È necessario infatti precisare la distinzione tra Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano: la prima costituisce il governo della Chiesa Cattolica[2] mentre il secondo è l’amministrazione del territorio su cui la Santa Sede ha sovranità assoluta.

Lo Stato della Città del Vaticano, il più piccolo del mondo (0,44 km²), è quindi subordinato e strumentale alla Santa Sede, che è il soggetto di diritto internazionale cui competono esclusivamente i rapporti esterni. Durante l’ufficio del Papato entrambe le autorità, di Pontefice della Chiesa Cattolica e sovrano della Città del Vaticano, si riassumono nella figura del Papa.

Effetti della sede vacante

2 – ingresso presidiato dagli alabardieri della Guardia Svizzera Pontificia, 2012

In periodo di sede vacante cessano dall’esercizio del proprio ufficio tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, il Cardinale Segretario di Stato, i Cardinali Prefetti, Presidenti Arcivescovi, ed i Membri dei medesimi Dicasteri[3][1] con eccezione del Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore che riferiscono al Collegio dei Cardinali.[1] Il tribunale della Sacra Romana Rota ed il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica mantengono la loro giurisdizione ordinaria mentre il Cardinale Prefetto vede sospese le proprie funzioni fino al termine della sede vacante.[4] La Guardia Svizzera Pontificia, il corpo militare deputato alla protezione del pontefice, si mette al servizio del Collegio dei Cardinali. Gli atti e decisioni che “per legge o per prassi” spettano al solo pontefice non possono essere assunte dal Collegio dei Cardinali,[1] i cui poteri sono strettamente limitati a quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica. Dell’organizzazione delle esequie del defunto pontefice (tranne naturalmente nel caso di renuntiatio pontificalis) e di organizzare il Conclave, ovvero l’elezione del nuovo pontefice, si occupano le Congregazioni dei cardinali: una “generale”, costituita dall’intero collegio cardinalizio, ed una “particolare”, costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i cardinali elettori già arrivati alla Città del Vaticano e che restano in carica per soli tre giorni.

Morte del Pontefice

3 – Città del Vaticano, funerali di Giovanni Paolo II,

8 aprile 2005

Seppure la causa più frequente dell’inizio di una sede vacante, la dipartita del Papa è comunque un evento che avviene con intervalli temporali che possono anche superare un ventennio: da qui l’espressione colloquiale «ogni morte di Papa» con riferimento ad un evento che avviene raramente. Ciò che accade alla morte del pontefice è stabilito da una procedura ben precisa: il camerlengo, accertato il decesso, pone i sigilli all’appartamento ad allo studio papale ed annuncia poi il decesso al Vicario di Roma che a sua volta lo comunicherà al popolo romano. L’anello del pescatore, simbolo di San Pietro, ed il sigillo del pontefice deceduto vengono spezzati. Tradizionalmente, il portone del Palazzo Apostolico viene chiuso per metà in segno di lutto e la campana di San Marco comunica il decesso con rintocchi a martello. Si celebra quindi il “novendiale”, le esequie del Pontefice che durano nove giorni e infine la tumulazione nelle grotte vaticane. Solo alla fine del novendiale è possibile indire le nuove elezioni.

Renuntiatio pontificalis

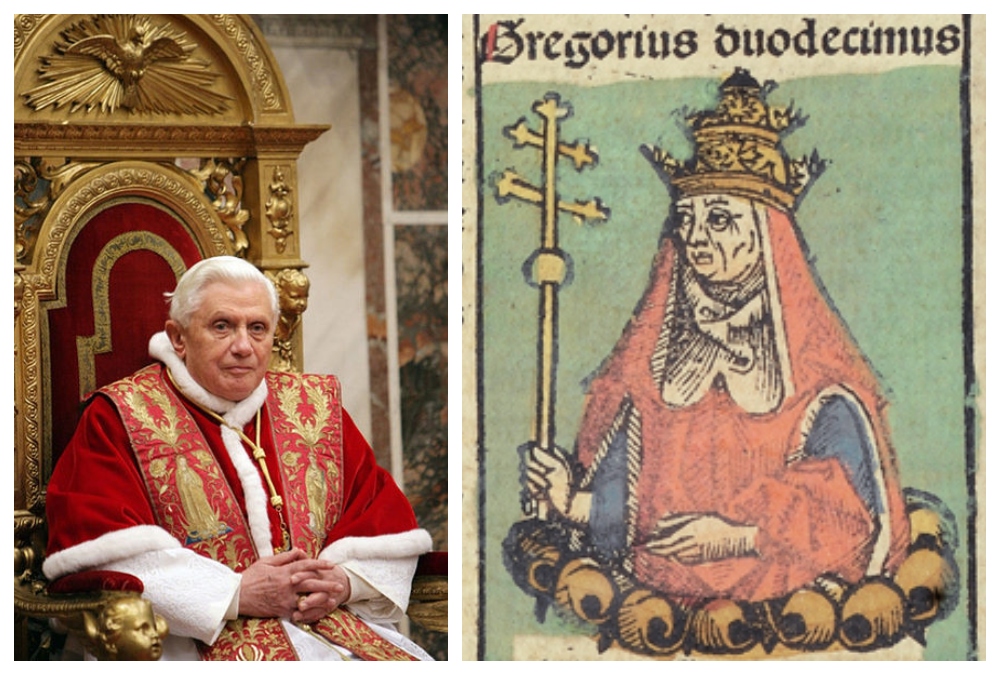

Benedetto XVII (4), rinunciatario dal 28-02-2013, e l’ultimo papa a rinunciare prima di lui: fu Gregorio XII (5) nel 1415.

Molto più raro è il caso di sede vacante per rinuncia all’ufficio di Romano Ponteficie, attualmente regolata dal Codice di Diritto Canonico (Codex Iuris Canonici) del 1983.[5] L’ultimo caso prima di Benedetto XVI, che ha annunciato la propria rinuncia con effetto dal 28 febbraio 2013 alle ore 20:00,[6] fu ben 598 anni prima quando Gregorio XII rinunciò alla tiara nel 1415 e questo da un’idea dell’eccezionalità dell’evento. Escludendo i pontefici deposti con la forza (che vedremo al successivo paragrafo) in due millenni di storia e 265 Papati ci sono stati infatti non più di una decina di pontefici rinunciatari motu proprio, dei quali solo sei storicamente accertati:

- Ponziano (235)

- Benedetto XI (1045)

- Gregorio VI (1045)

- Celestino V (1294)

- Gregorio XII (1415)

- Benedetto XVI (2013)

6 – Papa Ponziano, probabilmente il primo pontefice a rinunciare all’Ufficio

La tradizione[7] ricorda Clemente I, vescovo di Roma, come primo papa rinunciatario nel 97 d.C. Tuttavia il vescovo e storico Eusebio di Cesarea (265 – 340) non fa menzione di questo fatto nella Historia Ecclesiastica, e riferisce anzi che Clemente I sarebbe morto nell’anno 99 da pontefice, trasmettendo il suo ufficio a Evaristo.[8][9] Anche Giovanni XVIII, secondo quanto riportato da due opere medievali[10], avrebbe abdicato nel 1009 (o addirittura sarebbe stato deposto[11]) per ritirarsi in convento, ma in realtà nessuna altra fonte riporta questa circostanza ed anzi esiste documentazione del contrario.[11]

Il primo pontefice ad abdicare, invece, fu probabilmente Ponziano [12] nel 235: deportato in Sardegna durante le persecuzioni dei cristiani ad opera di Massimino il Trace, abdicò per consentire la nomina di un nuovo Papa e morì nello stesso anno. Curioso è il caso del tre volte pontefice Benedetto IX che abdicò, ma vendendo letteralmente il proprio ufficio, caso unico nella storia del papato. Cacciato due volte dal popolo romano, tornò al soglio con la forza per poi, in cambio di denaro, abdicare viziando la successiva elezione in favore del suo padrino Giovanni “Graziano” de’ Graziani, incoronato Pontefice nel 1045 con il nome di Gregorio VI. In seguito cambiò idea e reclamò il proprio posto, ma fu nuovamente scacciato ed infine scomunicato. Anche il suo successore Gregorio VI abdicò a sua volta, ammettendo che la propria elezione (comprata da Bendetto IX) era stata viziata. Gregorio XII, al secolo Angelo Correr, abdicò invece nel 1047 per sanare lo scisma d’Occidente: al Concilio di Costanza giurò infatti di dimettersi se l’antipapa Benedetto XIII avesse fatto lo stesso. Quest’ultimo si diede invece alla fuga, ma fu arrestato e deposto, e lo scisma ebbe comunque fine. Gregorio XII divenne legato pontificio ad Ancona, trascorrendo gli ultimi due anni in tranquillità. Nel 2013 Joseph Ratzinger, dopo la rinuncia, manterrà il nome pontificale di Benedetto XVI con il titolo onorario di “Romano Pontefice Emerito” (o “Papa Emerito”) da lui stesso coniato.[13]

Celestino V

7 – Celestino V, ritratto di Giulio Cesare Bedeschini, XVIII secolo

Uno dei più celebri rinunciatari fu Celestino V, dopo meno di quattro mesi di pontificato, nel 1294[14] e per questo citato anche da Dante Alighieri nell’Inferno:

vidi e conobbi l’ombra di colui

che fece per viltade il gran rifiuto.

(Inferno, III, 59-60)

Dante, come tutti coloro che vedevano in Celestino V una speranza di rinnovamento della Chiesa, fu deluso dalla abdicazione di Pietro del Morrone (questo il vero nome del papa) sia per la opportunità mancata sia perché portò al soglio Bonifacio VIII, che rappresentò il ritorno del papato alla strada della grandezza terrena. Tuttavia la maggior parte dei contemporanei videro la rinuncia di Celestino come un autentico atto di umiltà:[14] Petrarca ne ebbe una percezione opposta a quella di Dante, considerò infatti «…il suo operato come quello di uno spirito altissimo e libero, che non conosceva imposizioni, di uno spirito veramente divino»[15]. L’eremita Pietro del Morrone, questo il vero nome del papa, fu infine proclamato santo nel 1313. [14] Alla figura di Celestino V è anche dedicata la ballata rock “Vai In Africa, Celestino!” del cantautore Francesco De Gregori (dall’album “Pezzi

“, 2005).

Deposizione

La possibilità di deposizione del Papa non è contemplata:[16] poiché il pontefice si considera eletto per volontà divina, nessuna autorità umana è abbastanza alta da poterlo rimuovere dal proprio Ufficio. Questo nella teoria. Di fatto però, nel corso della storia casi di deposizione, o perlomeno di rinuncia “forzata” (non sempre è chiara la distinzione tra i primi ed i secondi) si sono verificati: almeno sei papi[17] furono deposti per diversi motivi. Nel 538 S.Silverio fu vittima di un complotto: tramite una lettera contraffatta venne accusato di essersi accordato con il re goto Vitige che stava assediando Roma, quindi arrestato ed esiliato in oriente. S.Martino I fu fatto arrestare nel 653 dall’Imperatore Costante II di Bisanzio, portato a Costantinopoli e quindi esiliato in Crimea. Nel 903 Leone V fu deposto con un colpo di stato ed incarcerato dal cardinale Cristoforo, che si fece eleggere papa. Giovanni XII fu deposto invece da un sinodo romano guidato dall’imperatore Ottone nel 964. Accusato di alto tradimento, nel 964 Benedetto V fu deposto (o costretto all’abdicazione) in favore di Leone VIII, che al sinodo gli spezzò letteralmente sulla testa il bastone pastorale: è questa la prima testimonianza pervenutaci dell’uso dello scettro papale. Tra i papi deposti ritroviamo anche Benedetto IX, che come abbiamo visto fu deposto due volte (1038 e 1044) prima di abdicare nel 1045. Resta invece avvolta nella leggenda la deposizione di Papa Romano, nel 898.

Le sedi vacanti più lunghe

Sebbene la durata della sedisvacanza sia relativamente breve se paragonata a quella del pontificato, nel corso della storia —soprattutto in epoca medioevale— si sono verificati interregni dalla durata eccezionale che hanno generato situazioni a dir poco pittoresche.

La sede vacante del 1268-1271

8 – Il Palazzo dei Papi di Viterbo (all’epoca sede pontificia), dove si tenne l’interminabile elezione papale

del 1268-1271.

Alla morte di Clemente IV nel 1268 ebbe inizio una sede vacante che si sarebbe protratta per ben 1006 giorni (quasi tre anni), a causa dei contrasti tra le varie fazioni che impedivano al collegio di giungere ad una maggioranza. Un periodo di tempo così lungo portò per la prima volta alla necessità di battere moneta in assenza del Pontefice, dando inizio ad una lunga tradizione numismatica. Il vuoto di potere, però, a lungo andare si rifletteva sugli abitanti di Viterbo, allora sede papale, portandoli all’esasperazione. Il podestà ed il “capitano del popolo” reggenti la città dovettero prendere provvedimenti drastici: ordinarono la reclusione cum–clave (a chiave) dei cardinali elettori all’interno del Palazzo dei Papi sino a quando non fossero giunti ad una conclusione. L’atto di forza colse alla sprovvista il collegio, ma non fu ancora sufficiente: per aumentare la pressione ed incentivare una rapida risoluzione dello stallo, vennero dapprima ridotte le forniture di alimenti e quindi fu addirittura rimosso parzialmente il tetto dell’aula. L’idea di scoperchiare il Palazzo papale fu suggerita al capitano del popolo Raniero Gatti da una battuta dell’arguto cardinale inglese Giovanni da Toledo, che si rivolse agli altri porporati dicendo: «Discopriamo, signori, questo tetto; dacché lo Spirito Santo non riesce a penetrare per cosiffatte coperture.»[18] Affamati ed esposti così agli agenti atmosferici, i cardinali furono costretti ad accordarsi sull’elezione di Gregorio X ponendo fine al Conclave più lungo della storia. Fu usato qui per la prima volta l’espressione cum-clave[19] da cui l’odierno termine “conclave”, anche se la prima elezione a porte chiuse fu quella che portò al soglio Gelasio II nel 1118: per evitare influenze dall’esterno, in piena lotta per le investiture, il collegio si riunì in segretezza nel Monastero di San Sebastano sul Palatino.

La sede vacante del 1292-1294

9 – Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, dove visse Pietro dal Morrone (Celestino V)

Altra sede vacante particolarmente lunga fu quella che portò all’elezione di Celestino V, durata ben 822 giorni. Il Conclave riunitosi a Roma nel 1292 alla morte di Niccolò IV, che già si prospettava interminabile, fu infatti sospeso a causa di un’epidemia di peste che costò la vita anche ad uno degli undici cardinali. Il collegio si riunì nuovamente dopo oltre un anno, a causa di una disputa sulla sede (Roma o Rieti) risolta infine portando il conclave a Perugia, ma di nuovo i contrasti interni impedivano di ottenere una maggioranza. Nel 1294 intervenne il Re di Napoli Carlo II d’Angiò, che necessitava dell’avallo pontificio per siglare un accordo con Giacomo II di Aragona, condizione resa impossibile dall’assenza di un Papa. Spazientito, il re si recò a Perugia insieme al figlio Carlo Martello per sollecitare l’elezione del pontefice, ma quando irruppe nella sala dove il Sacro Collegio era riunito provocò l’indignazione dei sei cardinali rimasti (su 12 iniziali) e fu praticamente “buttato fuori” da Benedetto Caetani, il futuro Bonifacio VIII. Alla conclusione dello stallo diede un sostanziale contributo l’eremita Pietro del Morrone, anche se non esattamente nel modo da lui auspicato: l’asceta scrisse una lettera al Cardinale Decano Latino Malabranca, membro del Collegio, in cui prevedeva “gravi castighi” per la Chiesa se non avesse saputo scegliere il proprio pastore. La profezia forse, più che intimorire i cardinali, suggerì loro una soluzione: la figura di Pietro del Morrone godeva di grande fama e rispetto presso tutti i regnanti d’europa, e così i cardinali si trovarono d’accordo nell’eleggerlo Papa. L’eremita divenne così il 192° Vescovo di Roma con il nome pontificale di Celestino V.

Araldica

- Santa Sede

- Sede Vacante

La Sede Vacante ha un proprio stemma araldico o “arma” che in tempo di sedisvacanza sostituisce quello della Santa Sede. Quest’ultimo è descritto, secondo la grammatica araldica, come uno scudo sannitico «di rosso alle chiavi pontificie, una d’oro e l’altra d’argento, decussate»,[20] simbolo del legato che Gesù Cristo ha lasciato a san Pietro (la custodia delle chiavi del Regno) e quindi alla cristianità, «…timbrate dal triregno papale d’argento, con applicate tre corone d’oro…»[20] ovvero la tiara, il copricapo tipico del papa. Nello stemma della sede vacante, privo di scudo, le chiavi decussate hanno un angolo più ampio e la tiara è sostituita dalla “basilica”, il gonfalone papale a forma di ombrellone a gheroni rossi e gialli, con i pendenti di colori contrastanti e l’asta a forma di lancia. Anche lo stemma personale del cardinale Camerlengo cambia: viene sormontato dalla basilica con le chiavi decussate, simbolo della sede vacante.

12 – stemma araldico della sede vacante sulla facciata di S.Giovanni in Laterano a Roma

Numismatica e filatelia

Tra gli aspetti più noti della sede vacante c’è la tradizionale emissione di valori sotto forma di monete e francobolli postali sotto l’unica autorità (oltre al papa) alla quale è concesso lo Ivs Aerari, ovvero il diritto di emettere moneta: il cardinale camerlengo[19]. Nate probabilmente dall’esigenza tecnica di garantire la monetazione anche durante gli interregni (come abbiamo visto, a volte molto lunghi), le emissioni delle sedi vacanti hanno oggi più che altro funzione celebrative e simbolica della continuità della vita dello Stato Vaticano[21][19] Sono infatti dotate di corso legale, ma confluiscono quasi interamente nel mercato collezionistico. Nonostante l’eccezionalità, non si tratta di emissioni particolarmente rare: per far fronte alla grande richiesta la tiratura supera spesso quella ordinaria,[22] il che comporta quotazioni di mercato relativamente basse. Un businness, insomma, per il piccolo Stato ma non sempre per i collezionisti.

Monete

Durante la lunghissima sedisvacanza del 1286-1271, come abbiamo visto, si ebbe la prima coniazione di monete d’argento durante una sede vacante, ma non vi furono altre coniazioni del governo provvisorio fino al 1783. Dal XV secolo le monete della sede vacante iniziarono a riportare il nome e le armi del Camerlengo sul rovescio e la dicitura “SEDE VACANTE” accompagnata dallo stemma raffigurante chiavi decussate sormontate da un padiglione. L’emissione di moneta diventò un’usanza stabile a partire dalla sede vacante del 1521, alla morte di Leone X.

13 – Scudo pontificio d’argento della sede vacante del 1846: opera dell’incisore Niccolò Cerbara, riporta al dritto la dicitura “SEDE VACANTE MDCCCXXXXVI” e lo stemma araldico del camerlengo Cardinal Tommaso Riario-Sforza sormontato dalla “basilica” con le chiavi decussate..

Lira ed Euro

Lo stato Pontificio adottò la lira nel 1860, ma la coniazione di monete cessò dopo la “breccia di Porta Pia” (20 settembre 1870). Nel 1929 i patti lateranensi stabilirono l’indipendenza della Città del Vaticano e la reintroduzione della monetazione distinta, al pari con la lira italiana. Di conseguenza ritornò l’usanza delle monete della Sede Vacante, simbolicamente rappresentata da una singola moneta d’argento destinata al collezionismo: furono emesse le 500 lire d’argento delle Sedi Vacanti del 1958, 1863, 1978. Fa eccezione nel 1939 una doppia emissione di 5 e 10 lire, sempre d’argento. Alla morte di Giovanni Paolo II nel 2005 si verifica la prima sede vacante dopo l’adozione dell’Euro (a partire dal 2000) ed il Vaticano emette per la prima volta una serie di monete in otto tagli (corrispondenti all’intera serie divisionale dell’Euro) commemorativi della Sede Vacante, in 60 mila pezzi, con lo stemma del cardinale Camerlengo al rovescio. La Convenzione Monetaria del 2009[22] consente però l’emissione di una sola moneta speciale ad uso collezionistico e con le dimissioni di Benedetto XVI si tornerà quindi alla moneta unica, un 2€ commemorativo. Le monete vaticane sono realizzate a Roma dalla Zecca della Repubblica Italiana (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

Francobolli

14 – francobollo da 5 centesimi di lira della sede vacante del 1939

I francobolli della sede vacante hanno la particolarità di avere un corso legale brevissimo: infatti, l’annuncio dell’Habemus Papam decreta la fine del loro valore facciale e non possono più essere utilizzati per l’invio di corrispondenza. Non esistono francobolli precedenti ai patti lateranensi, quindi i primi francobolli della Sede Vacante furono emessi il 18 febbraio 1939, dieci giorni dopo la morte di Pio XI: si trattava di emissioni ordinare della serie “Conciliazione” del 1929, in sette varianti di colore, sovrastampate però con la dicitura in nero «SEDE VACANTE MCMXXXIX» sormontata dallo stemma araldico (vedi immagine 15), la cui validità postale fu di soli 13 giorni. Da allora fu emessa, ad ogni sede vacante, una serie di tre francobolli, a rappresentare la Santissima Trinità. La serie emessa per la Sede Vacante dell’agosto 1978 (alla morte di Paolo VI) fu quella dalla durata più breve, solo 3 giorni. Fu anche l’unico anno con due emissioni filateliche: Giovanni Paolo I, Albino Luciani, morì dopo soli 33 giorni, aprendo così una nuova Sede Vacante che si chiuse con l’elezione di Karol Józef Wojtyła (Giovanni Paolo II).

Medaglie

Tradizionalmente la Città del Vaticano emette annualmente conii artistici a tiratura limitata, ad uso esclusivamente collezionistico: sono le “medaglie papali” ufficiali, che riportano l’effigie del Pontefice. Durante la sede vacante vengono emesse medaglie specifiche con lo stemma araldico del Camerlengo e la dicitura “Sede Vacante”.

Il “sedevacantismo”

Il sedevacantismo è una corrente di gruppi cattolici, sociologicamente separati dalla Chiesa Cattolica[23] che per diversi motivi non riconoscono l’autorità papale contemporanea, ritenendo quindi che la sede sia perennemente vacante. Secondo la maggioranza di essi il punto di rottura si sarebbe verificato con le modifiche introdotte dal Concilio Vaticano II (1962-1965). ∎

Note

- [1]“Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis circa la vacanza della sede apostolica e l’elezione del romano Pontefice”, Giovanni Paolo II 28 giugno 1988 (cit.)↩

- [2]Secondo la definizione contenuta nel can. 361 del nuovo codice di diritto canonico: «Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana.»↩

- [3]A norma dell’Art. 6 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana, Giovanni Paolo II 28 giugno 1988↩

- [4]“Il Conclave – Sede Vacante.” Buje. Web. 21 Feb. 2013.↩

- [5]“Codice di Diritto Canonico“, Capitolo 1. Santa Sede. Libreria Editrice Vaticana, Web. 20 Feb. 2013.↩

- [6]Benedetto XVI. “Declaratio del Santo Padre Benedetto XVI sulla sua rinuncia al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro.” Concistoro Ordinario Pubblico. Santa Sede, 11 Feb. 2013. Web. 21 Feb. 2013.↩

- [7]John N.D. Kelly, Gran Dizionario Illustrato dei Papi, p. 62↩

- [8]ibid. III, 34; cfr. Chronicon, ad a. 99↩

- [9]“Clemente I” Enciclopedia dei Papi. Treccani, Web. 21 Feb. 2013.↩

- [10]la cronaca di Ottone di Frisinga e la Historia pontificum Romanorum↩

- [11]Senni, Antonio. “Giovanni XVIII” Enciclopedia dei Papi. Treccani, Web. 24 Feb. 2013.↩

- [12]Prinzivalli, Emanuela. “Ponziano” Enciclopedia dei Papi. Treccani, Web. 21 Feb. 2013.↩

- [13]“Benedetto XVI sarà Papa «emerito».” Il Sole 24 Ore [Milano] 27 Feb. 2013. Il Sole 24 Ore. Web. 27 Feb. 2013.↩

- [14]Herde, Peter. “Celestino V” Enciclopedia dei Papi. Treccani, Web. 21 Feb. 2013.↩

- [15]Claudio Rendina, I papi, Ed. Newton Compton, Roma, 1990, p. 505.↩

- [16]“Il Papa può abdicare o essere deposto?.”Focus.it. Gruner+Jahr/Mondadori, 11 Feb. 2013. Web. 23 Feb. 2013.↩

- [17]Lodi, Marco. “I papi deposti.” TUTTI I PAPI – Da San Pietro a Benedetto XVI. Web. 23 Feb. 2013.↩

- [18]La frase è riportata integralmente da C. Pinzi (cit.) lib.VII, pag.273, che cita lo storico del ‘300 Bernardo Guidone, ripreso anche dal Muratori.↩

- [19]Macri, Marinelli (cit.)↩

- [20]“Vaticano.” araldicacivica — Gli stemmi dei comuni, delle province e delle regioni d’Italia. Web. 23 Feb. 2013.↩

- [21]Ponzi, Mario. “Piccole opere d’arte che accendono la fantasia dei collezionisti.” L’Osservatore Romano. Santa Sede, 23 Ago. 2008. Web. 23 Feb. 2013.↩

- [22]L’emissione ordinaria di monete della Città del Vaticano è stata soppressa nel 2009 dagli accordi monetari con l’Unione Europea: (PDF) Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano del 17 dicembre 2009.↩

- [23]“Tradizionalisti e sedevacantisti.” CESNUR – Centro studi sulle nuove religioni. Web. 23 Feb. 2013.↩

Bibliografia e fonti

- Giovanni Paolo II. “Universi Dominici Gregis (Costituzione Apostolica, 22 febbraio 1996)” Santa Sede. Libreria Editrice Vaticana Web. 20 Feb. 2013.

- Miranda, Salvador. “The Cardinals of the Holy Roman Church.” Florida International University, Web. 22 Feb. 2013.

- “Enciclopedia dei Papi.” Roma: Treccani, 2000. Web.

- “Sede Vacante in “Enciclopedia Italiana” Treccani, il portale del sapere. Web. 22 Feb. 2013.

- Pinzi, Cesare. Storia della città di Viterbo (rist. anast. Roma-Viterbo, 1887-1913)

- “Celestino V e gli altri papi dimissionari.” Informagiovani d’Italia. 11 Feb. 2013. Web. 27 Feb. 2013.

- Bogoni, Danilo. “Vaticano, il piccolo business della Sede Vacante.” Archivio Storico del CORRIERE DELLA SERA.it. RCS, 18 Feb. 2013. Web. 22 Feb. 2013.

- Macri, Gian Franco, Caterina Marinelli. (PDF) “Storia di un breve interregno: il con – clave e le sue medaglie.”Panorama Numismatico N°224 anno XXIV – Dic. 2007: 33-39. Panorama Numismatico. Web. 23 Feb. 2013.

- “MONETE SEDE VACANTE VATICANO.” Filitalia di Santarossa. Web. 23 Feb. 2013.

- Baratè, Claudio. “Sede Vacante – Attualita’ e Filatelia.” Noi Collezionisti. 19 Feb. 2013. Web. 23 Feb. 2013.

Immagini

- 1 – da Open Street Map [ODbL]

- 2 – 2012, Bjørn Christian Tørrissen [CC-BY-SA-3.0] Commons

- 3 – 2005, Ricardo Stuckert/PR Agência Brasil [CC-BY-SA-3.0]

- 4 – 2011 Peter Nguyen [CC-BY-2.0] Commons

- 5 – da Nuremberg Chronicle

, 1493 [PD] Commons

- 6 – [PD] Commons

- 7- dipinto (olio su tela) di Giulio Cesare Bedeschini, XVIII secolo [PD], Museo Nazionale d’Abruzzo (L’Aquila) Commons

- 8 – (WT-shared) Davidx at wts wikivoyage [CC-BY-SA-1.0] Commons

- 9 – Inviaggiocommons [PD] Commons

- 10 – [PD] Commons

- 11 – da Orbis Chatolicus Secundus

- 12 – Jastrow [CC-BY-2.5] Commons

- 13 – Classical Numismatic Group, Inc. [PD] Commons

- 14 – [PD] Commons