(sostantivo e aggettivo inv.) pilota o appassionato di automobili Lancia, chi è solito possedere e guidare vetture di questa marca (1954).

Dopo il varo della «formula uno» torinese, la Maserati ha tolto dal suo elenco il Lancista [Villoresi, n.d.a] mettendo Musso nella squadra ufficiale.

da “A Barcellona tutti all’attacco per migliorare il tempo di Ascari” in Stampa Sera, 22–23 ottobre 1954 (anno VIII nº251). Pag. 5

…l’Appia non soddisfa pienamente l’automobilista, anche se ‘Lancista’ di Provata fede.

Quattroruote n° 2 1956, pag. 11

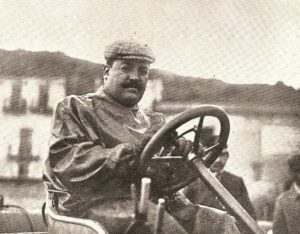

Vincenzo Lancia al volante di una Fiat 28-40 HP alla 2ª Targa Florio del 1907

Da una filosofia di marca così forte e coerente non può non nascere, e anche presto, il termine ‘lancista’ per definire l’estimatore della Casa con lo scudo blu.

Sessa, Ornella L’automobile italiana: tutti i modelli dalle origini a oggi Giunti, 2006. Pag. 176

In alto: una Lancia Flavia, da una pubblicità del 1965.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 208. ISBN 88–08–08878–2

- Fantuzzi, Marco Per una storia della lingua della stampa automobilistica italiana, Bulzoni (1999). Pag. 54

- “Lancia, la storia della casa torinese” in Icon Wheels, 13/8/2014. Web.

(o grandi intese) in politica, accordi tra partiti anche molto distanti politicamente, volti a raggiungere obbiettivi comuni di grande rilievo:

A Bologna, da sempre rossa la DC respinge «larghe intese».

La Stampa, 08/01/1978 nº6 pag. 11

L’espressione risale agli anni ’70[1] del XX secolo in relazione al cosiddetto “compromesso storico”, ossia la tendenza al riavvicinamento tra le opposte forze politiche della Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano (foto in alto: stretta di mano da Enrico Berlinguer e Aldo Moro a Roma il 3 maggio 1977). In seguito è stata utilizzata svariate volte in riferimento alle vicende dei governi italiani, in particolare quelle del 1996 quando Berlusconi annunciò una possibile alleanza con l’Ulivo:[2]

Era difficile prevedere che un’espressione come «larghe intese» potesse ritornare. Ma una dichiarazione di Berlusconi ce l’ha riportata, con l’immutata freschezza di una formula portentosa, che i decenni non riescono a far svanire.

La Stampa. 3/12/1996. Pag. 3. (op. cit.)

L’espressione larghe intese (o grandi intese) è diventata comune nel linguaggio politico–giornalistico per indicare, in generale, accordi tra fazioni opposte su obbiettivi comuni, anche al di fuori dell’ambito strettamente politico («Carige, larghe intese in Fondazione» Corriere della Sera 6/1/2007 pag. 22).

Governo di larghe intese

Con governo di larghe intese si intende una “grande coalizione” (dal tedesco: Große Koalition), ossia un governo formato da una coalizione di partiti politici con differenti orientamenti ideologici.

Governo di larghe “imprese”

È invece una espressione ironica e sarcastica (che gioca sulla somiglianza intese/imprese) riferita ad un governo le cui politiche o proposte favoriscono le imprese private. Fu coniata, probabilmente per errore, dal presidente del consiglio Dini il 29/12/1995 durante una conferenza stampa:

Non a caso il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa dell’ altro ieri, commettendo un lapsus sicuramente freudiano, ha detto: “Sono molto favorevole a un governo di larghe imprese“. Voleva dire “di larghe intese”, ma va bene lo stesso anzi è praticamente la medesima cosa. Infatti sempre l’altro ieri sei banche pubbliche sei hanno versato nelle casse della Fininvest 370 miliardi per acquistare poco più del 5 per cento di Mediaset (tv e pubblicità).

In seguito fu ripresa dalla stampa in più occasioni per sottolineare politiche particolarmente favorevoli alle grandi industrie: «Governo di larghe imprese. Ipotesi caldeggiata da Confindustria, ma inapplicabile finche ci saranno ancora larghe imprese in mano statale.» Il Manifesto, febbraio 2007 ; «Il governo di larghe imprese: un regalo di oltre 80 miliardi» Il Fatto Quotidiano, 29/08/2017 .

Fopto in alto: stretta di mano tra il segretario generale del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer (a sinistra), e il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro (a destra), i principali fautori del cosiddetto compromesso storico tra le due opposte forze politiche (PD, Wikipedia).

- [1]«i problemi economici del Sud hanno le loro soluzioni in larghe intese interregionali» La Stampa 03/12/1972 – numero 268 pagina 12 ↩

- [2]“Berlusconi: «un governo di grandi intese»” La Stampa, 3/12/1996. Pag. 3.↩

- “larghe intese” in Neologismi. Treccani, 2008. Web.

- Bartezzaghi S. “Profumo d’«Intesa»” in La Stampa. 3/12/1996. Pag. 3.

detto di pattern, specialmente su tessuto, che imita (più o meno realisticamente) le macchie del leopardo; è utilizzato sia come aggettivo (es. “abito leopardato”) sia in forma sostantivata (es. “il leopardato”). Il lemma è composto dal sostantivo leopardo, nome comune del felino Panthera pardus di cui il pattern leopardato imita il manto fulvo costellato da macchie (rosette), con il suffisso -ato che in questo caso indica la somiglianza con il referente del sostantivo di base (il leopardo, appunto) come in ambrato, vellutato e simili.

Il leopardato appartiene alla categoria dei motivi cosiddetti animalier, ossia che riproducono il manto di animali (come tigrato, pezzato, zebrato, giraffato, pitonato e simili). È generalmente ottenuto a stampa e nella versione più realistica, il motivo leopardato imita la pelliccia dell’animale ed è costituto da macchie scure irregolari, disposte a rosette su uno sfondo sfumato che sfuma dal rossiccio, al crema, al bianco. Tuttavia, viene anche declinato in versioni meno realistiche, con macchie dalle forme stilizzate e colori fantasiosi.

1 – vestito a classica stampa leopardata “realistica”.

2 – tessuti a stampa leopardata con macchie stilizzate e colori fantasiosi.

Storia

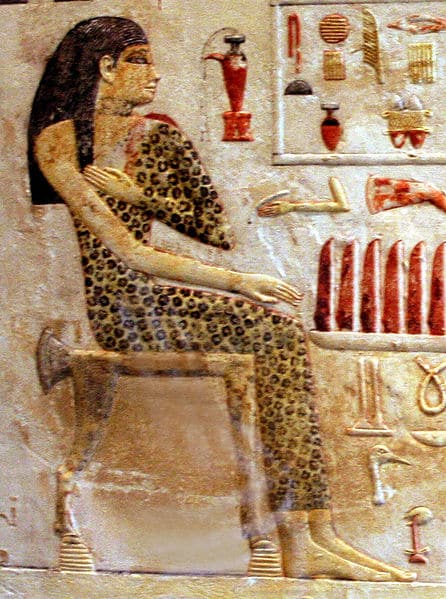

Stele funeraria di Nefertiabet: la principessa è raffigurata con indosso un abito leopardato (2566 a.C.)

Con la diffusione della stampa leopardata nell’abbigliamento a basso costo, verso la fine del XX secolo il motivo divenne abusato e di conseguenza spesso associato ad un gusto pacchiano e sciatto; ma nel XXI secolo è stato rivalutato: indossato da celebrità come l’artista Beyoncé, la ex first lady Michelle Obama, la direttrice di Vogue Anna Wintour (personaggi che nessuno si sognerebbe di definire provinciali), il leopardato si è un po’ affrancato da quella fama di motivo “cafone”. Come scrive la Weldon, infatti, il leopardato è di per sé “neutro”: come per molte altre cose, il significato dipende dall’interpretazione che gli si vuole dare.

- Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004. Pag. 184. ISBN 978-3484507111

- Weldon, Joe Fierce: The History of Leopard Print. Harper Design Internationall, 2018. ISBN 978-0062692955

Immagini

- Foto di Adina Voicu da Pixabay

- Foto di Ulrike Mai da Pixabay

- Einsamer Schütze, Louvre 2006 [CC BY-SA 3.0]

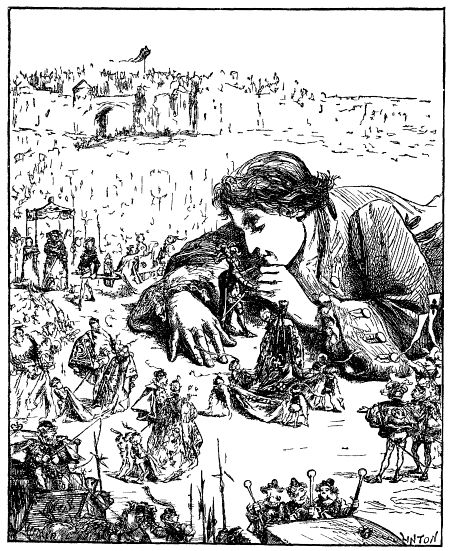

Come lillipuziano, anche il suo contrario brobdingnagiano (molto meno comune) che significa enorme, gigantesco è derivato anch’esso dal nome di un’isola del romanzo I viaggi di Gulliver: Brobdingnag, appunto, abitata invece da uomini giganteschi.

Gulliver con i Lillipuziani, illustrazione di Thomas M. Balliet, 1900 (da Viagens de Gulliver para várias regiões remotas do mundo).

“lilliputian” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

“lilliputian” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.- “lillipuziano” in Il Nuovo De Mauro, in L’internazionale. Web.

Immagine in alto: foto di Akshar Dave 🍉 / Unsplash

- automotrice ferroviaria, spec. a trazione termica (motore diesel o a benzina). Una “automotrice” (abbreviazione di carrozza automotrice) è un veicolo ferroviario adibito al trasporto di viaggiatori, raramente di merci (“automotrice-bagagliaio”), dotato di proprio motore ed in grado di muoversi autonomamente: in pratica qualcosa di simile ad un autobus su rotaie (i primi modelli di automotrice erano in effetti adattamenti di veicoli stradali). L’uso popolare del termine littorina come sinonimo di automotrice risale all’epoca fascista, quando così erano soprannominate le automotrici FS ALb 48 costruite dalla Fiat dal 1932 e i successivi modelli Fiat ALn 56 (1933), ALn 556 (1933), ALn 40 (1936) etc. Per estensione il termine si affermò infine ad indicare qualsiasi modello di automotrice, anche elettrica, ed è usato ancor oggi. Il nome littorina (che richiama il “fascio littorio”, simbolo del fascismo) si deve al fatto che la prima Fiat ALb 48 entrata in servizio fu impiegata sulla tratta Roma — Littoria (oggi Latina): il termine divenne noto in tutto il paese grazie ad un articolo sul Popolo d’Italia del 1932 che descriveva il viaggio della “littorina” con a bordo il capo del governo Benito Mussolini, in occasione della inaugurazione della stazione di Littoria, centro nevralgico della pianura pontina appena bonificata dal regime. Secondo G. Galdi (op. cit.) i ferrovieri — che erano soliti affibbiare soprannomi ai rotabili — chiamavano “littorine” le automotrici già prima del celebre viaggio inaugurale, dal nome comune di una lumaca marina detta appunto littorina (vedi →2) e non da Littoria: il Popolo d’Italia non avrebbe fatto altro che cogliere la fortuita coincidenza della somiglianza littorina–Littoria per compiacere il Duce. Esiste anche il diminutivo di littorina, “littorinella“, con cui furono soprannominate le piccole automotrici FIAT a due assi, costruite nel 1935 e impiegate ad Asmara, in Eritrea, all’epoca colonia italiana. Il termine è ancora in uso in Eritrea (2015).

- littorina è anche il nome comune di una lumaca marina commestibile, diffusa anche in Italia (Littorina littorea). Il nome “littorina”, usato sin dal ‘700, deriva però in questo caso dal latino LITORÀLEM che significa litorale, in riferimento all’habitat costiero di queste lumache.

- Littorina fu anche uno dei soprannomi del campione di ciclismo Learco Guerra (1902 – 1963), detto anche appunto “Locomotiva Umana” in riferimento al treno come simbolo di velocità. Dal il 1930 al 1934 Guerra vinse 5 consecutivi campionati italiani su strada consecutivamente, oltre ai Campionati del mondo su strada a Copenaghen del 1931, la Milano-Sanremo del 1933 e il Giro d’Italia del 1934.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 218. ISBN 88–08–08878–2

- De Fusco, Renato Made in Italy: storia del design italiano. Firenze: Altralinea edizioni. Pag. 90. ISBN 88–98–74317–9

- Pedrazzini, Claudio “A.T.R. 100 – L’autotreno rapido di lusso delle Ferrovie Italiane dello Stato”, in Nuovo Monitore delle Strade Ferrate, n. 8, 15 aprile 1976, pp. 4-18.

- Petrucci, Enresto “1933-2013: 80 anni delle nostre automotrici” in Fondazione FS

- “littorina” Vocabolario Treccani. Web

- Galdi, Giancarlo “Littorina da Littoria o viceversa?” Agenzia Fuoritutto 03 Mar 2011. Web.

- Meleca, V. “Locomotive e littorine d’Eritrea” (PDF) in Il Corno d’Africa, 2015. Web.

foto in alto: automotrice ALn 772.1033 in transito presso Cervignasco sulla Cuneo-Saluzzo-Airasca 1º ottobre 2004 (Jollyroger/Commons CC-BY-SA 2.0)

- diminutivo di littorina, piccola automotrice ferroviaria, draisina. Furono soprannominate “littorinella”, per la somiglianza con le più grandi “littorine”, le piccole automotrici FIAT a due assi costruite nel 1935 e impiegate come vetture di servizio (draisine) ad Asmara, in Eritrea, all’epoca colonia italiana. Il termine è ancora in uso in Eritrea (2015) per queste vetture, utilizzate oggi a scopo prevalentemente turistico.

Sopra: una “littorinella” FIAT ad Asmara, in Eritrea, nel 2003 (Mharbort/Commons CC BY–SA 3.0) - In tassonomia il termine littorinella, compare nella nomenclatura dei molluschi gasteropodi in due diversi taxa. Come per littorina (vedi →littorina, 2), l’origine è dal latino LITORÀLEM che significa litorale, in riferimento all’habitat costiero.

- Littorinella (Braun, 1843) è un altro nome del genere di molluschi marini gasteropodi Hydrobia (Hartmann, 1821), appartenente allo stesso infraordine (Littorinimorpha), ma non alla stessa famiglia, delle “littorine” .

- Littorinella (J. Mabile, 1883) è anche una specie di lumache di terra del genere Actinella (Lowe, 1852).

- Meleca, V. “Locomotive e littorine d’Eritrea” (PDF) in Il Corno d’Africa, 2015. Web.

- “Le littorine in Africa italiana” in Scalaenne — Note sparse. 29 aprile 2017. Web.

Gina Lollobrigida negli anni ’60 (Commons)

una varietà di lattuga (Lactuca sativa), pianta erbacea coltivata negli orti le cui foglie sono utilizzate soprattutto per la preparazione di insalate; in particolare con lollo si intende una varietà di lattughino (a pianta piccola) con foglie chiare, fini e particolarmente ricce, con lembo frastagliato. Il termine deriva dall’abbreviazione di Gina Lollobrigida, celebre attrice italiana e sex symbol degli anni ’50 e ’60, ovvero gli anni del dopoguerra e del boom economico. In quegli anni la lattuga “lollo” iniziò a diffondersi nei mercati ortofrutticoli italiani: a seconda della colorazione delle foglie è detta “lollo bionda” o “lollo rossa”.

- Schena, Elma, Adriano Ravera. “Inseguire un sogno.” A Tavola Negli Anni Del Miracolo Economico. Scarmagno (TO): Priuli & Verlucca, 2015. Pag. 91.

- Cannata, A. “Non una ma 9 lattughe italiane” in Agrodolce. 11 lug. 2014. Web.

foto: JennyWojcik/Pixabay

(s.m. scritto anche lunapark) parco dei divertimenti, fiera; nome comune per parchi divertimenti all’aperto, sia stabili che itineranti, attrezzati con giostre (es. montagne russe, ruota panoramica, autoscontro, calcinculo e simili), attrazioni e chioschi.

Strani incontri, quelli che si fanno al luna park; luogo di divertimento ma anche di mistero.

Mantegazza, R. Una città per narrare, Roma: Meltemi, 2000.

Il Luna Park di Coney Island, 1905.

Oggi il termine luna park (detto anche fiera o giostre in italiano, funfair in inglese) è solitamente riferito ai parchi ad accesso libero dove si paga la singola attrazione (es. le fiere itineranti), quelli invece stabili e con un unico biglietto di ingresso sono detti parchi dei divertimenti o parchi a tema (in inglese amusement park o theme park).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 221. ISBN 88–08–08878–2

- Pilat, Oliver, Jo Ranson, Sodom By the Sea: An Affectionate History of Coney Island, Garden City: Doubleday, Doran & Co., 1941.

- “luna park“, Vocabolario online Treccani.

- Zizi, Margherita “parchi dei divertimenti” Enciclopedia dei ragazzi. Roma: Treccani, 2006.

- Miller, Ron “In 1901, you could pay 50 cents to ride an airship to the Moon” io9, 31 Mag. 2012. Web. 26-1-2015