o a doppia cifra: in economia e politica, detto di una percentuale rappresentata da un numero intero a doppia cifra, ossia dal 10% in su, soprattutto quando solitamente tale percentuale corrisponde ad un numero a una sola cifra (da 1 a 9%):

Mitterand replica a Giscard: «L’inflazione corre a due cifre.»

Corriere della Sera Mercoledì 2 giugno 1976, pag. 18

L’espressione deriva dall’inglese two–cipher inflation (inflazione a due cifre), coniata nel lessico economico americano tra il 1974 ed il 1975 quando l’inflazione negli USA aveva raggiunto quota 14%, dopo che per i venticinque anni successivi all’ingresso nella seconda guerra mondiale (1941 — 1966) il tasso era rimasto stabile tra l’1 e il 2% annuo.

- Galbraith, John Kenneth. Storia delleconomia. Milano: Rizzoli, 2015. Pag. 160.

Immagine: geralt/Pixabay.

a spese altrui, senza spendere una lira, a “sbafo”, a “scrocco”; diverso da gratis per l’accezione negativa:

— Che vuoi tu che mi faccia d’un somaro zoppo?

Sarebbe un mangiapane a ufo. Portalo dunque in piazza e rivendilo. ―

Collodi, Carlo Le avventure di Pinocchio (1883) Cap. XXXIII

La tradizione fa risalire questa espressione all’acronimo “AUF” ovvero Ad Usum Fabricae utilizzato nel medioevo per contrassegnare le merci esenti da dazio perché destinate alla costruzione di una cattedrale (la “Fabbrica”), come anche i barconi e i carri che le trasportavano. La sigla, utilizzata durante la costruzione della basilica di S. Pietro a Roma, avrebbe dato origine al romanesco “auffa” che significa “senza pagare”. Anche a Milano si sarebbero contrassegnati i barconi che trasportavano i marmi dalla Val d’Ossola con la sigla “Ad UFA.” per Ad Usum Fabricae Ambrosianae con riferimento alla Fabbrica del Duomo. Analoga dicitura sarebbe stata utilizzata a Firenze durante la costruzione della Basilica di Santa Maria del Fiore: “AUFO” ovvero Ad usum Florentinae Operae. In realtà però nessuna di queste congetture etimologiche è confermata, come non lo sono altre che ne riconducono l’origine all’espressione latina ex ufficio (abbreviata ex uff.) utilizzata nelle lettere inviate dagli uffici pubblici e perciò esenti da tasse e spese di trasporto; o ancora dall’ebraico efes, “gratuitamente”.

Il Pianigiani, nel Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana del 1907 definisce “inverosimili” tali ipotesi e ritiene invece più probabile l’origine germanica, dall’antico alto tedesco auf, “sopra”, quindi anche «superfluo, che non costa, che non vale, che si dà senza remunerazione»; oppure dal gotico ufjôn, “abbondanza” a sua volta da ufjô, “copioso”. L’espressione a ufo sarebbe quindi lascito degli «Alemanni nelle loro frequenti escursioni in Italia».

In alto: Costruzione della Basilica di San Pietro a Roma, XVII secolo.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 11. ISBN 88–08–08878–2

- Squadrilli, Tina Vicende e monumenti di Roma. Roma: Staderini Editore, 1961. pag. 523.

- Pianigiani, Ottorino “ufo |–a|” Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, 1907. <etimo.it>

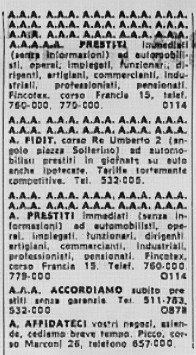

sequenza di lettere che negli annunci pubblicati sui giornali viene inserita all’inizio del testo con il semplice scopo di guadagnare le prime posizioni nell’ordinamento alfabetico, dove è più probabile che l’inserzione venga notata. Le lettere sono in genere intercalate da punti, somigliando così ad un acronimo:

«A.A.A. A chiunque in un’ora concediamo prestiti» (La Stampa, 3 set. 1983).

Nasce agli inizi del novecento dall’usanza dei giornali italiani di ordinare gli annunci personali alfabeticamente anziché in base all’ordine cronologico di arrivo in redazione, come avveniva invece nella maggior parte dei paesi europei. Già nel 1955 il Dizionario Enciclopedico Italiano di Treccani cita la tripla “A”, ma l’usanza risale almeno a poco dopo la fine della prima guerra mondiale (1918) quando, scrive M. Jacqmain (op. cit.), ad una singola A iniziale «vennero ad aggiungersi le AA, poi le AAA, e via di seguito…» in una corsa ai primi posti nella rubrica degli annunci. Le “A” erano tariffate come parole intere, per cui l’acquisto di un numero maggiore delle stesse era un investimento economico sulla visibilità della propria inserzione. Un principio non così diverso dall’acquisto delle keywords sui motori di ricerca ai tempi di internet: la tripla “A” può essere considerata come antesignana delle moderne tecniche SEM (search engine marketing). Con la proliferazione delle “A”, che divennero anche alcune decine costringendo alcuni editori a limitarne il numero, l’espediente perse ben presto di efficacia perché praticamente tutti gli annunci iniziavano con tale sequenza. Ciò provocò «la trovata delle B (BB, BBB, …) e quella delle Z (ZZ, ZZZ, …)» (M. Jacqmain) con le quali gli inserzionisti speravano di spiazzare i concorrenti con una soluzione in controtendenza, ovvero raggiungere il fondo della rubrica degli annunci anziché i primi posti: l’importante era non perdersi nel mezzo. L’usanza di inserire la tripla (o multipla) “A” all’inizio di un annuncio personale, tuttavia, era talmente radicata che finì per prescindere dalla reale utilità pratica (annullata proprio dalla diffusione) e, forse, anche dal fatto che l’inserzionista ne conoscesse o meno la funzione. Il falso acronimo, accompagnato in genere dalle parole cercasi, vendesi affittasi o simili, diventò così un “meme” che nell’immaginario collettivo richiamava immediatamente all’idea di “annuncio personale”: basti ricordare il titolo del film A.A.A. Ragazza affittasi per fare un bambino, adattamento in italiano di The Baby Maker di James Bridges (USA, 1970).

“A.A.A. Cercasi”, tipico incipit dell’annuncio personale, è anche il titolo di un brano di Carmen Consoli contenuto nell’album Per niente stanca (2010).

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag.1

- Jacqmain, Monique Il linguaggio della pubblicità uno studio sulle inserzioni nella stampa italiana

. Firenze: Sansoni, 1973. P. 92

- Cirinei, A. e A. Monaci. Fare Marketing con gli annunci: risorse e strumenti… Milano: Hoepli, 2013. P. 13.

venditore ambulante di acciughe sotto sale (da acciuga + suffisso –aio); detto anchoiers in occitano, anciuè in piemontese, anciuat in lombardo. Voce risalente agli anni ’30 del Novecento (Paideia, vol. 43–44, 1988). Gli acciugai acquistavano il pesce in Liguria e lo facevano stagionare nelle proprie cascine anche un anno, per poi rivenderlo nell’entroterra della Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia e del Veneto, spingendosi sino in Provenza. Spesso quello dell’acciugaio era un lavoro stagionale, svolto dai contadini d’inverno, al termine del lavoro nei campi. Grazie agli acciugai, che tradizionalmente provenivano soprattutto dalla Val Maira nel cuneese (dove si tiene oggi una Fiera degli Acciugai), l’acciuga sotto sale è entrata nella cucina tradizionale povera del Piemonte e della Lombardia, sebbene queste due regioni non abbiano un accesso al mare.

Uno era Mario, della Val Maira, nipote di acciugai, figlio di acciugai, un acciugaio al cubo. […] Negli ultimi anni, l’unica cosa che gli interessava erano le acciuge.

Roberto Alajmo, Repertorio dei pazzi d’Italia (Il Saggiatore, 2012) pag. 59.

L’acciugaio appartiene alla categoria dei salaccai, termine più arcaico che definisce i venditori di “salacche”, ossia cibi conservati sotto sale o affumicati —per lo più pesce azzurro, di poco pregio, come acciughe ma anche cheppie, sardine, alici, merluzzo salato o essicato. I termini acciugaio e salaccaio, tuttavia, sono spesso riportati come sinonimi; variante romanesca è acciugaro.

In senso spregiativo, in editoria è detto acciugaio (ma anche salaccaio) un libro di scarso valore (1875), degno d’essere usato per avvolgere le acciughe:

Un volumetto di così scarso valore commerciale, che il tuo maestro Carlo Meneghini non avrebbe esitato a chiamare acciugaio, buono solo per incartare acciughe.

Diego Nuzzo, Come se non fosse successo niente (Rogiosi, 2015) pag. 98.

Foto: acciugaio della val Maira nel 1971 (I. Chiappello/Commons CC BY-SA 2.0)

- Cabrini, Luisa e Fabrizia Malerba. L’Italia delle conserve. Touring Club Italiano, 2004. Pag. 8.

- “La storia degli acciugai” in La fiera degli acciugai. Web.

- Picchi, Graziella. “Geografia dei prodotti tipici locali e tradizionali” in L’Italia e le sue regioni. Roma: Treccani, 2015. Web.

- Rigutini, G e Pietro Fanfani Vocabolario italiano della lingua parlata. Firenze: Tipografia Cenniniana, 1875. Pag. 20.

- Paideia – rivista di informazione bibliografica. Vol. 43–44. Pag. 231.

- Vaccaro, Antonio Del Libro le parole perdute: dizionario della stampa e dell’editoria. Pag. 24.

- “salaccaio” in Il Nuovo De Mauro. L’Internazionale. Web.

chi giustifica un’azione illecita con la ragione di Stato; usurpatore; macchiavellico; subdolo e spregiudicato (XVII secolo). Dal nome biblico di Achitofel, perfido consigliere del principe Assalonne, figlio di re Davide e di Maaca, una delle sue mogli:

Troppo temendo in me il caso sinestro,96

me stesso uccisi: io son Architofelle,

che fui nel consigliar sí gran maestro.

Federico Frézzi, Il Quadriregio. Libro II, cap. XII, 96-98 (XIV–XV secolo)[1]

Nel Secondo Libro di Samuele (VI-V secolo a.C.) si racconta che Achitofel, che era stato consigliere di Davide, “voltò casacca” e si schierò con il figlio Assalonne dopo che questi organizzò un’insurrezione per sottrarre la corona al padre, costringendolo alla fuga. Achitofel inoltre suggerì ad Assalonne di inseguire subito il padre fuggiasco, ma Cusài l’Archita, spia fedele al vecchio re, lo convinse a temporeggiare dando possibilità alla fazione di Davide di riorganizzarsi e muovere alla riscossa.

Il termine achitofellista è attribuito al domenicano Tommaso Campanella (1568 – 1639), filosofo e poeta:

Né li secoli futuri pigliariano quell’essempio buono della mia pazienzia, la sicurtà e certezza d’un’altra vita per cui ho sostenuto ogni danno e scommodo, come sicuro di meglio, stimando poco ciò che d’altri si tiene per bono e ottimo, a confusione d’Achitofellisti, e s’el carcere è scola di Dio, non ci è travaglio che non sia il medesimo, ed io di tanta scola ebbi bisogno.

Tommaso Campanella, Politici e cortigiani contro filosofi e profeti (1627) p. 155.

Súccuba dei gesuiti e in specie del malacoda e achitofellista Padre Innocenzo, la Nepovolná, sotto colore di attendere alle pie collette, alle processioni, all’addobbo delle chiese di Praga, si dedica alle segrete manovre (siamo alla fine del Settecento) contro i frammassoni e gli illuministi e coloro che simpatizzano con la rivoluzione francese.

A. M. Ripellino, Praga Magica (1973). Cap. 75.

Il comportamento dell’achitofellista è detto achitofellismo (→ -ismo)

In alto: Il convitto di Ansalonne, dipinto attribuito a Niccolò de Simone, 1650 c.a.

- [1]Traduzione di Enrico Filippini, ed. Laterza, Bari, 1904 (PDF ).↩

- Grande Dizionario Della Lingua Italiana. Roma: UTET (1961–2002). vol. 1, p. 122 (PDF [icon-type=”external-link”])

adatto al caso, appositamente: locuzione latina (letteralmente «per questo») utilizzata in italiano come aggettivo o avverbio per significare che qualcuno o qualcosa (un oggetto, un mezzo, un azione) sono proprio adatti al caso o fatti appositamente, per uno scopo ben preciso, “su misura” (es. «una legge ad hoc»).

…spargere voci ad hoc per provocare ribellioni e seminare il panico.

Lucius Etruscus, Ninja. Un mito cine-letterario avvolto dalle ombre. Cap. 9 (2015).

Il sindaco ha appena creato un assessorato ad hoc.

la Repubblica, 24/12/2019. Pag. 6

Foto in alto: Samantha Gades / Unsplash

(scritto anche a.k.a.) significa alias, altrimenti detto, dall’acronimo dell’inglese Also Known As (lett. “anche conosciuto come”). Si usa per lo più per introdurre uno pseudonimo, un soprannome, un nome d’arte, e simili:

Montgomery Wood a.k.a. Giuliano Gemma…

Western all’italiana: The specialists (Glittering, 2013) Pag. 65.

Sigla nata nell’ambito dei documenti legali, attestata dal 1936, e poi diffusasi al linguaggio corrente diventando comune nel gergo di internet. In italiano è più comunemente utilizzato il latino alias.

Sopra: Tomás Quintín Rodríguez, aka Tomas Milian, nel film Squadra Volante del 1974, regia di Stelvio Massi (Commons)

- “aka” in Douglas Harper Online Etymology Dictionary. Web.

(agg.) presuntuoso, millantatore; dal greco antico alazṓnikos (ἀλαζόνικος) a sua volta da alazṓn (ἀλαζών), personaggio tipo della commedia greca antica. Un alazṓn si presenta sempre come un impostore, che esagera le proprie qualità e le proprie doti, in contrapposizione a un eirôn, personaggio apparentemente incapace e sottomesso ma che finisce per rivelarsi più intelligente e imbrogliare l’alazṓn.