Eppure crescendo, se dovessi scegliere un pianeta oggi, sarei Plutone. Ma perché probabilmente Plutone è quello più “umano” in mezzo ai colossi del sistema solare. Un po’ malinconico, se ne sta nella Fascia di Kuiper lontano dal Sole a tal punto da non essere stato visto subito. Esisteva, ma per il principio per cui se non vedo o sento qualcosa allora non è reale, era come se non esistesse. Non è solo, è senz’altro in buona compagnia: Caronte, Notte, Idra, Cerbero e Stige sono i suoi satelliti e potrebbero essere esatta metafora di come anche noi nella vita, per quanto interconnessi con il mondo, alla fine ci leghiamo davvero solo ad un massimo di cinque persone. Non avranno nomi epici e danteschi come i suoi, ma d’altronde immagino che prendersi una birra con Caronte sarebbe piuttosto insolito.

Plutone è di ghiaccio e roccia, eppure le sue cromie sono bellissime perché non omogenee. Nero come l’ebano, arancione come il tramonto, bianco come la neve. Con una regione a forma di cuore (che bella la pareidolia) che forse è lì a ricordare che per quanto tu possa essere freddo e duro, hai anche tu un cuore. E poi ha una regione a forma di balena, ma questa è epica già solo per il nome: Cthulhu Macula. Soprattutto Plutone, con la lunga disputa sul se sia o meno un pianeta, ci ricorda che anche noi viviamo in un mondo che ci mette a confronto. E non ne usciamo sempre vincenti. Soprattutto nell’era social in cui basta un click per scoprire qualcuno di più bello, più intelligente, più simpatico. Plutone è stato definito troppo piccolo, troppo lontano, un pianeta nano, un oggetto nella Fascia di Kuiper: «Guarda Marte quant’è bello! Dovresti essere come lui!» Però Plutone, è bello anche così, e sarebbe probabilmente meno speciale se fosse più simile agli altri: in un mondo di Marte e Venere, sii Plutone. ∎

Immagine: foto di Plutone ricreata dalle immagini scattate dalla fotocamera LORRI e da Ralph della sonda New Horizon.

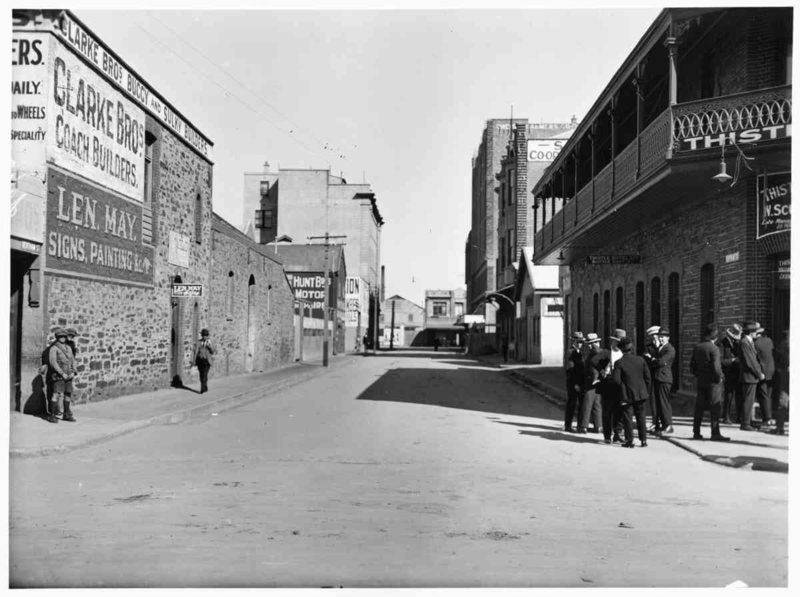

Adelaide (Australia), 1923: poco dopo la chiusura dei pub.

Se oggi le grandi città australiane possono vantare una nightlife piuttosto movimentata, nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale passeggiare per Sidney, Melbourne o Adelaide dopo le 18:00 poteva essere un’esperienza desolante: da quell’ora tutti i bar erano chiusi ex lege, il sole era ancora alto ma le strade deserte e silenziose.

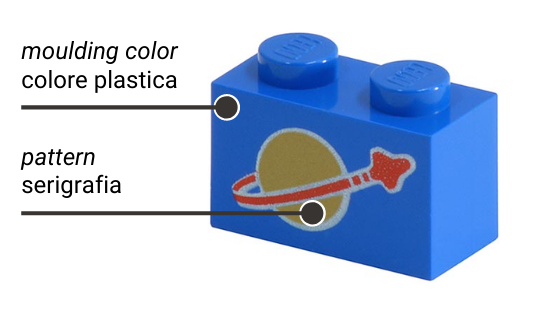

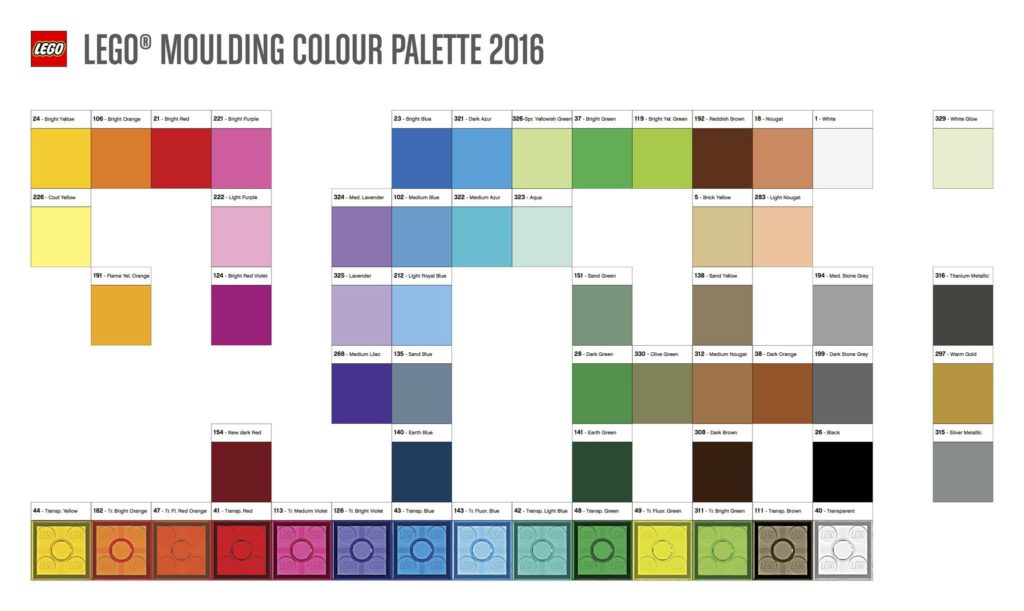

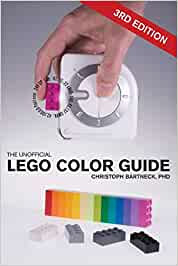

I Movimenti per la Temperanza erano gruppi politico/religiosi cristiani integralisti, puritani e moralisti che propagandavano l’astinenza dall’alcol come soluzione ai problemi di salute, sociali e ad un presunto degrado morale del Paese. Non si limitavano però a non bere: volevano imporre a tutti l’astinenza facendo pressione perché si adottassero leggi proibizioniste. Esistevano in diversi paesi, dal Regno Unito agli USA (dove divennero un partito politico) alla Svizzera (la cosiddetta “Croce Blu”) e anche in Australia e Nuova Zelanda. Qui esistevano dal XIX secolo, ma furono quasi inascoltati fino a quando l’inizio della prima guerra mondiale (1914) e la conseguente “austerity” non diedero loro una chance di fare leva sul sentimento patriottico: sostenendo che il consumo di alcol danneggiava l’economia di guerra e corrompeva il fisico dei “giovani soldati”, nel 1916 riuscirono a far passare tramite referendum una legge proibizionista. 1941: avventori del bar del Petty’s Hotel di Sydney durante la “Six o’clock swil”. Fu uno spettacolo rivoltante e impiegai molto tempo ad abituarmi. L’odore di liquore, l’odore del corpo umano, l’odore caldo del vino; un uomo, piuttosto che rinunciare al suo posto al bancone, urinava contro il bar… Copertina della Prima edizione di Caddie, a Sydney barmaid (1953) di Caddie Edmonds. Infine, all’orario di chiusura gli avventori si riversavano in strada barcollando come zombie o si accasciavano sui marciapiedi sotto il sole pomeridiano. Mentre il proibizionismo americano terminò nel ’33, quello australiano-neozelandese durò quasi 50 anni. Il supporto dell’opinione pubblica ai puritani però, andava dissolvendosi: già nel 1937 la Tasmania prolungò l’orario alle 22:00 e ne avvertì immediatamente i benefici. Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947, il nuovo Galles del Sud rimosse l’obbligo di chiusura, nel 1961 si concesse ai ristoranti (ma non ai bar) di servire liquori fino a mezzanotte, ma si dovette arrivare al 1966-67 perché gli altri stati australiani e la Nuova Zelanda abbandonassero definitivamente il proibizionismo. Ma alla fine, ciò che fu evidente anche in America, fu che la legge che pretendeva di combattere il degrado non aveva fatto altro che crearlo. ∎ Differenza tra moulding color e pattern, su un classico mattoncino Lego 2×1 (3004): in questo caso abbiamo il colore di stampaggio (moulding color) che è il blu, mentre la serigrafia riproduce il classico logo della serie “spazio”. Questo mattoncino, codice 3004p90, fu prodotto dal 1979 al 1987 ed utilizzato in 20 set. Tra gli appassionati, detti AFOL (Adult Fans Of Lego), ci sono alcuni collezionisti specializzati che perseguono la difficile missione di possedere almeno un pezzo rappresentativo per ogni colore e completare così la tavolozza. Ma la storia dei colori lego è una jungla nella quale non è facile districarsi. La palette ufficiale rilasciata dall’azienda ammonta a 57 colori, dei quali 14 trasparenti e 4 speciali (oro, argento, titanio metallizzato e bianco luminescente), ma è ampiamente incompleta dato che si stima siano stati prodotti almeno un centinaio di colori solid e una trentina di trasparenti, oltre ai numerosi colori speciali. A partire degli anni duemila ne furono introdotti molti nuovi: tra i colori più recenti abbiamo il verde sabbia 151, introdotto nel 2000 per la Statua della Libertà (set 3450), il verde oliva 330, introdotto nel 2011 con la serie “Cars” (dal film Disney) e utilizzato poi nelle serie “Dino” e “Movie 2” a partire dal 2012; infine il “vibrant coral” (353) del 2019, comparso la prima volta con il “party bus” della serie “Movie 2”.[1]

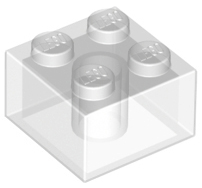

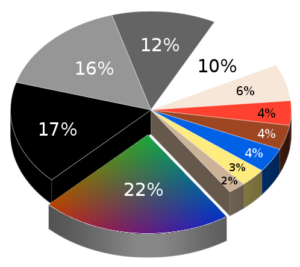

Con la “Statua della Libertà” del 2000 (set 3450) fu introdotto un colore ad hoc: il verde sabbia 151. Il “vibrant coral” 353 comparso per la prima volta nel “party bus pop-up” (set 70828) della serie “Movie 2”, 2019. Poi ci sono i mattoncini Modulex, una serie degli anni ’70 ottimizzata per il modellismo architettonico che gode di una cartella colori a sé stante. Le tinte moulding inoltre sono cambiate nel tempo: alcuni colori furono abbandonati, sostituiti, o modificati. Ad esempio i classici grigi medio (nº 2) e scuro (nº 27), rispettivamente del ’54 e del ’61, furono sostituiti nel 2003 rispettivamente dal “medium stone grey” 194 e dal “dark stone gray” 199, molto simili ma virati verso il blu: questi nuovi grigi leggermente bluastri sono chiamati dai collezionisti “bley“, fusione di blue e gray. Anche il giallo originale nº 3 fu gradualmente abbandonato e sostituito dal “cool yellow” nº 226 a partire dal 2003. Ad aumentare la confusione, alcuni colori sono cambiati mantenendo però il codice e la denominazione: il “new dark red” 154 fu modificato intorno al 2011 e anche il rosso trasparente nº 41 a un certo punto è stato leggermente schiarito, così come l’arancione trasparente nº 182 presenta una grande variabilità. Dulcis in fundo, non sembra facile nemmeno identificarli univocamente: alcuni siti specializzati (ad esempio Bricklink) utilizzano codici e denominazioni differenti da quelle ufficiali[2] e inoltre, come osserva il prof. C. Bartneck dell’Università di Canterbury (Nuova Zelanda),[3] non esiste una corrispondenza univoca con i sistemi RGB, CYMK o Pantone: le stesse palette ufficiali rilasciate nel 2010 e nel 2016 mostrano tonalità leggermente diverse per lo stesso colore. Ad esempio, il “brick yellow” nº 5 è rappresentato nel 2010 con il colore RGB (217, 187, 123) mentre lo stesso è riprodotto nel 2016 come RGB (221, 196, 142),[3] siti indipendenti riportano codici ancora differenti. Ma, in tutto questo, l’azienda sembra non essere mai venuta in aiuto degli appassionati nel fare chiarezza sulla questione cromatica. La gamma dei colori include una serie di colori trasparenti, piuttosto comuni, che accompagnano i solid sin dagli albori e che venivano utilizzati per riprodurre parti vetrate e le luci dei veicoli. Esistono poi i colori speciali, in gran parte introdotti a partire dagli anni duemila e creati per le esigenze specifiche di alcuni set: abbiamo colori metallici, perlacei, fluorescenti (aka glow-in-the-dark), i “lattiginosi” (milky), trasparenti-glitterati e i cosiddetti speckle (lett. “macchiolina”) ossia composti da due colori, uno dei quali è diffuso in piccoli puntini all’interno dell’altro con un effetto “granito”. Ci sono poi pezzi composti da parti di colore diverso inscindibili tra loro: sono i “multicombination” e sembra esistere un codice anche per loro, il nº 30. Caso particolare sono i cosiddetti marbled, ossia “marmorizzati”. Non si tratta di un colore codificato, ma mattoncini (talvolta di test) fatti nei primi anni ’50 con gli avanzi dei pellet di plastica di altri stampaggi: i colori così mischiati formavano sfumature e strisce del tutto casuali, cosicché ogni mattoncino così ottenuto era unico.[4] Questi venivano venduti sfusi nei rivenditori in Danimarca come “seconda scelta”, ma oggi – che questa pratica è stata abbandonata ormai da tempo – sono ricercatissimi dai collezionisti e possono raggiungere quotazioni molto alte.[5] Un esempio di “speckle”: il “cool silver” (nero-argento) 304 su un mattoncino 30293. Mattoncini “marbled” (anni ’50-’70). Trasparente neutro 40 “Oro caldo” 297, aka “oro perlaceo”. “Rosa trasparente-glitter” 114. Alcuni colori, comunque, sono rimasti in produzione da quando furono commercializzati i primi set Lego negli anni ’50 e sono fondamentalmente i colori “base”: il bianco (nº 1), il rosso brillante (nº 21), il blu brillante (nº 23), il giallo brillante (nº 24), il verde scuro (nº 28) e il “trasparente” neutro (nº 40), mentre il già citato rosso trasparente (nº 41) — anch’esso in catalogo dagli anni ’50 — come abbiamo visto sembra essere leggermente cambiato. Stranamente il nero (nº 11), anch’esso immutato, è stato introdotto più recentemente, nel 1960. Il grigio originario (nº 2) fu introdotto nel 1954 ma abbandonato nel 2003 con l’arrivo del nuovo bley, il “medium stone gray” 194. I più longevi colori ancora in uso: bianco 1, rosso 21, blu 23, giallo 24, verde scuro 28, trasparente 40, nero 11. Distribuzione dei colori dei mattoncini nei set Lego nel 2019 (fonte: Brick Architect). Ma esiste anche un set totalmente monocromatico, come i vecchi film: si tratta infatti del battello a ruota “Steamboat Willie” (set 21317), dedicato allo storico cortometraggio d’animazione Disney del 1928 che vede Mickey Mouse alla guida di un battello a vapore. Una volta assemblato, all’esterno restano visibili solo pezzi bianchi, neri e grigio scuro (199) dando l’impressione di una vecchia pellicola in bianco e nero, mentre quelli colorati (comunque presenti) sono relegati alle parti strutturali e meccaniche all’interno. Lo “Steamboat Willie” (set 21317) del 2019 è il primo set monocromatico. L’elmo dell’imperatore di Atlantis (89918) è uno degli unici due pezzi prodotti nel colore “speckle black-gold”: l’altro è l’armatura. Ma fanno di meglio lo “speckle black-gold” (oro puntinato di nero, codice Lego sconosciuto) utilizzato solo per l’elmo e armatura dell’imperatore di Atlantis (2 pezzi) e il “ruggine” (rust) 216, anche’esso solo in due pezzi: il “rastrello del contadino” della serie Scala (33173) e il braccio di sollevamento (2651) della motovedetta della guardia costiera (set 6353). Alcuni colori, poi, addirittura esistono in un solo pezzo dello sterminato catalogo Lego, ad esempio:

Trasparenti e speciali

I più longevi

I più diffusi sono i “grigi”

I più rari

Note

Fonti

La principessa Leia Organa (Carrie Fisher) nel costume noto come “slave outfit”.

2003

Leia “schiava” versione 2003 (sw0070), aka “yellow flesh” (YF)

Non solo quella di Leia “slave” fu la prima minifigure in bikini, ma con la schiena completamente nuda, l’ombelico in vista e uno slip minimale resta forse la più succinta mai prodotta ufficialmente. Inoltre — novità assoluta — vede rappresentati caratteri sessuali che vanno al di là dei classici tratti del viso e della pettinatura: la forma dei fianchi e quella del seno sono infatti esplicitamente disegnate. Nemmeno la serie “Paradisa” del 1993, ambientata in uno stucchevole villaggio balneare dai colori pastello (che pure conteneva svariate figure femminili in costume da bagno), aveva personaggi in “due pezzi” e non si sarebbe visto un altro bikini fino al 2011, con le Minifigures da collezione (la “hula dancer” con gonnellino rimovibile, contenuta nella serie 8830). E poi è Leia Organa, sogno erotico di ragazzini degli anni ’80 che ora sono adulti nerd collezionisti. Oggi nota presso i collezionisti come la versione “YF”, che sta per yellow flesh, questa del 2003 (codice sw0070) aveva però ancora la “pelle” della iconica tonalità gialla che caratterizza le minifigure sin dal 1978, colore volutamente neutro per non rappresentare nessuna etnicità particolare, lasciando questa scelta alla fantasia del bambino. Questo dettaglio sarebbe stato corretto con la versione successiva.

2006

Leia “schiava” versione 2006 (sw0085), aka “light flesh”

Vista da dietro, Leia schiava è praticamente nuda.

2013

Leia “schiava” 2013 (sw0485), aka “redesigned”

La nuova acconciatura della versione “redesigned” è più fedele al film; la schiena presenta questa volta i legacci del costume, assenti sulle precedenti.

Confronto tra il décolleté della versione 2006 (a sinistra) e della versione “redesigned” (a destra): la mastoplastica riduttiva è evidente.

Ma la nuova “minifig” sembra aver subito anche una importante riduzione del seno: il décolleté così generosamente disegnato sulle versioni precedenti è eufemisticamente sostituito dal piccolo segno a “v” dell’articolazione sterno-clavicolare; anche la parte superiore del costume è ridisegnata in modo da non lasciare intendere alcuna rotondità.

Leia in catene in una scena di Il Ritorno dello Jedi (1983).

Come sarà la prossima? Forse non vedremo mai una quarta versione: dal 2012 il marchio Star Wars è di proprietà Disney che da sempre si rivolge ad un pubblico di famiglie. Si diffondono così voci che Disney voglia rimuovere da tutto il merchandising (Lego compreso) l’outfit di Leila schiava, perché considerato troppo sexy e quindi non in linea con l’immagine dell’azienda.

Ma forse il motivo non è così banale: se così fosse, infatti, andrebbero forse riviste anche Jasmine di Alladin e Ariel, la Sirenetta. Il fatto è che il tema di fondo dell’avventura su Tatooine è la storia d’amore di Han e Leia: prima che lui venga ibernato, ne L’impero colpisce ancora (1980) lei le confessa i suoi sentimenti. È per salvare il suo uomo che Leia viene catturata ed incatenata, che da eroina ribelle è costretta a diventare un giocattolo sessuale. Cosa si è disposti a fare, per amore? Anche essere imprigionata e rischiare la vita. Anche ribellarsi e sconfiggere il mostro. Tutto bellissimo, ma oggettivamente Star Wars ha un approccio un po’ maldestro e sessita a questo tema, che viene ridotto — scrive N. Berlatsky su The Guardian[1] — a «una cacofonia di feticci»: la sequenza di Jabba è una fantasia da harem orientale, un sogno pruriginoso di esotismo e catene, di sottomissione e oggettizzazione della donna. Tutto questo gettato in mezzo ad una storia molto apprezzata dai bambini. Carrie Fisher stessa dirà alla giovane Daisy Ridley, che si accingeva a diventare la nuova eroina femminile ne Il risveglio della Forza (2015): «Non essere schiava come lo sono stata io. Continuerai a combattere contro quel costume da schiava.» È probabilmente questo, e non un semplice abito troppo succinto, il motivo per cui la Disney ha deciso di tirarsi indietro sul tema di Leia “schiava”. ∎

- [1]Berlatsky, Noah “The ‘slave Leia’ controversy is about more than objectification” The Guardian, 5 Nov. 2015. Web.↩

Trasüdeciùc

Il trasüdeciùc (o trasüd’ciùc o trasüdeciòc a seconda delle varianti locali) è il nome comune di una gamma indefinita di colori che ha il centro della propria gaussiana, se così possiamo dire, nei toni del color viola o “vinaccia”: deriva infatti dalla contrazione di trasü de ciùck, locuzione che nel dialetto lombardo significa letteralmente “rigurgito di ubriaco”. Il trasüdeciùck può essere quindi preferibilmente un colore violaceo non particolarmente gradevole, ma anche qualunque altro colore caratterizzato dall’essere indefinibile, o ancora un accostamento improbabile, una cacocromìa (dal greco κακός, “cattivo”, non da “cacare” che pure potrebbe sembrare appropriato), un rivoltante guazzabuglio di colori come può esserlo appunto l’emesi dell’avvinazzato che ha ingurgitato troppo barbera e lo ripropone parzialmente digerito, magari insieme al resto della cena. Se state dicendo ad una persona che il suo maglione è color trasüdeciùc, va da sè che non le state facendo un complimento.

Baldàsi e cancascàpa

Un tipico colore baldàsi: la Fiat Ritmo “beige daino” (cod. 553) dei primi anni ’80. Nelle intenzioni del centro stile doveva essere un colore elegante, che ricordava «i cappotti buoni della domenica».[1]

Nel pavese e lodigiano il baldàsi è detto anche cancascàpa, letteralmente “cane che scappa”. L’espressione dà contezza della sua indefinibilità: un cane che scappa può essere di qualunque colore e tampoco importa quale, dato che scomparirà velocemente alla vista. Ma forse l’etimologia è analoga a quella di baldàsi. Nella pragmatica civiltà contadina il cane era una necessità più che un vezzo; la sua funzione non era tanto di compagnia quanto di fare guardia, aiutare i pastori transumanti a tenere il gregge o i cacciatori a recuperare la preda. Ne consegue quindi che un cane pavido, che si dà alla fuga, viene meno alla sua funzione ed è quindi di scarsa utilità: è insignificante, privo di valore. Fuggendo mostra inoltre le terga, quindi le “balle”: come nel baldàsi, il riferimento pare essere quindi alle gonadi di un animale stupido, il cui colore – esibito durante una fuga ignominiosa – non può essere che privo di senso.

D’altronde – senza addentrarci nel concetto di relatività linguisitica – se è vero che la lingua riflette l’esperienza, il dialetto lombardo rispecchia una quotidianità rurale più vicina ad asini ed osterie, che ai nomi evocativi dei colori à la mode. ∎

- “I super colori” in Fiat Ritmo Super. Web.

Massiccio dello Jôf Fuârt, Alpi Giulie

Udine, piazzale Osoppo negli anni ’70 (cartolina)

Arrivai dunque a Udine, forse un pochino meno ignorante grazie alle letture che mi avevano propinato per evitare gigantesche figure da sprovveduta e, come preannunciato, alla stazione trovai un socio della SAF che accoglieva i nuovi giunti, proprio come facevano i sergenti con le reclute: vedendosi comparire davanti una tizia tutta addobbata con scarponi, braghe alla zuava, zaino e tutti gli altri ammennicoli prima fece un salto di mezzo metro, poi mi squadrò come se gli fosse comparso davanti un basilisco tricefalo e, infine, recuperata la parola, bisbigliò attonito: «Ma tu da dove accidenti arrivi?» Gli spiegai che «io sono quella di Spezia» e mi chiamavo Annalisa Neviani. Visto che il galantuomo pareva titubante esibii la busta con la convocazione e qui si chiarì l’enigma: i friulani attendevano un tale A. L. Neviani, che per loro avrebbe potuto essere, putacaso, Antonio Luigi, Andrea Lorenzo, Alberto Livio, ma mai e poi mai Anna Lisa! A me pareva un falso problema, ma a lui no, proprio no. Alla fine mi venne annunciato, in tono severo, che avrebbero dovuto parlarne con… Monsignor Vescovo! Già, perché i trenta fortunati vincitori avrebbero dovuto essere accasermati nel Seminario Vescovile e tale venerabile struttura non era mai stata violata da piede muliebre, nemmeno se calzato da robusti scarponi numero 42. Non ho mai saputo cosa abbia detto l’eminente prelato, ma alla fine mi sistemarono nell’infermeria destinata ai seminaristi con malattie infettive, mentre i miei colleghi usufruivano di una camerata unica.

Duomo di Udine, anni 70 (cartolina).

Ovviamente un socio, promosso sul campo guardiano dell’harem, ma non evirato (almeno spero!) pernottava assai scomodamente su una branda in corridoio per impedire una mia eventuale evasione. Già, perché si prevedeva una libera uscita serale per i maschi, ma non per me. Nessuno pensava che una corda da 40 metri nel mio zaino potesse porre rapidamente fine al problema. Così una sera mi ritrovai a dover riportare all’ovile un gregge berciante e indisciplinato: sapendo di dover risalire la corda con staffe e Prusik mi ero mantenuta rigorosamente sobria, mentre i miei amici erano tutti più o meno ciucchi. Devo aver tirato giù svariati Santi del calendario, perché a un certo punto alcuni Alpini in libera uscita pensarono bene di farmi la predica. Male gliene incolse, perché li precettai all’istante per ricondurre sulla retta via i mie ventinove sbronzi: evidentemente avevo già sviluppato quella virtù che si richiede ai medici di area critica e che viene comunemente definita ”attitudine al comando”. Devo ammettere che furono davvero comprensivi e solidali: solo grazie a loro guadagnai il portone del Seminario, dove fui però obbligata a palesarmi!

In seguito ci portarono anche a fare svariate vie ferrate. Durante una di queste gite alcuni gendarmi austriaci, che arrampicavano sopra di noi, provocarono una caduta di pietre che mi rovinò malamente il casco. Arrivati al rifugio incontrammo questi sprovveduti e io feci le mie più sentite rimostranze in un misto di italiano, tedesco da angiporto e genovese. Devo aver fatto un gran brutto effetto, perché alla fine il loro maresciallo (o come accidenti si chiama in Austria[1]) commentò (in perfetto italiano, maledetto lui!): «La Fraülein chissà dove ha imparato a parlare tedesco!». Avrei voluto vedere lui con il casco diviso in due come una noce di cocco!

Rifugio “Guido Corsi” allo Jôf Fuârt (Commons).

L’ultimo giorno andai a lavarmi la faccia nel bagno di un rifugio e, orba come sono, caddi a pera cotta con gli occhiali in mano. Risultato: montatura a pezzi e uno sbrego nel palmo, prontamente medicato versandoci sopra la grappa per disinfettare (che spreco!) e fasciato con un fazzoletto pulito. In serata cena di gala con il Senatore Giovanni Spagnolli, allora Presidente nazionale del CAI . L’Onorevole mi vide con il braccio al collo, chiese delucidazioni e gli risposero che ero caduta «sullo Jôf Fuârt[2]». Il fatto magari era anche vero, ma tralasciarono il dato fondamentale, cioè che ero scivolata maldestramente nel bagno e non ero certo precipitata da una parete di roccia. Errore fatale: durante il pistolotto finale il Senatore andò avanti un’eternità con la storia dell’eroica fanciulla che, con mirabile sprezzo del pericolo, si avventura tra precipizi e forre, sui sacri confini della Patria, cadendo poi eccetera. Alla fine ridevano TUTTI e Spagnolli non si capacitava dell’effetto che aveva suscitato il suo discorso patriottico. Non sono mai più ritornata a Udine: peccato! ∎

- [1]Vizeleutnant, (n.d.r.)↩

- [2]Montagna delle Alpi Giulie, alta 2662 m s.l.m: nota come Viš in sloveno e Wischberg in tedesco, appartiene alla catena Jôf Fuârt-Montasio (n.d.r.)↩

Il primo murales di Banksy in cui compare il tema “girl with balloon” (aka “there is always hope”), realizzato nel 2002 a South Bank, Londra (foto: D. Robinson/Flickr CC-BY-SA 2.0).

Ad offrirci uno spunto interessante per delineare un quadro sensato della faccenda è un privato cittadino, proprietario di una delle 600 stampe originali dell’opera. Questo signore, subito dopo l’accaduto, riduce l’oggetto in striscioline di carta, augurandosi di raddoppiarne il valore. Niente da fare. Se prima la stampa valeva 40 000 sterline, ora vale un misero pound! Perché? Perché Banksy può e io non posso? Ci troviamo di fronte alla grande differenza tra immanenza di un oggetto e sua trascendenza. Quello che è successo all’asta di Londra è un evento unico, per spazio e tempo; l’artista crea una situazione che sgomenta, agendo egli stesso sulla sua creazione; l’opera d’arte è esposta e quindi assume un carattere pubblicitario, inclusivo per tutti i presenti… diciamo pure che si dona. Ciò che succede è trascendente, perché fuori dal quotidiano, dal buonsenso e dai comuni parametri di valutazione di un’opera. Accade quel giorno e mai più. La stampa invece, pur essendo un originale, è una rappresentazione dell’opera prima. Non solo l’oggetto è una rappresentazione, ma anche l’atto del tagliuzzarlo è rappresentazione, ovvero mero copia–incolla dell’atto primo di Banksy. La stampa poi assume anche tutte le caratteristiche di un oggetto da collezione, casalingo, privato e statico. L’artista non possiede nessun potere su questa e non agisce sulla sua esistenza in alcun modo. La stampa è quindi un oggetto immanente, ovvero statico nella sua essenza. Non c’è nessun atto pubblico, virale o eccezionale da parte del povero disgraziato che prova tragicamente a far sì che aumenti il suo valore. Per questo motivo Banksy sì e io no. ∎

Il video della “autodistruzione” dell’opera.